PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RAZZA E FASCISMO.

LA PERSECUZIONE CONTRO GLI EBREI IN TOSCANA (1938-1943)”1

di Carla Forti

Questo libro a più voci espone i risultati di una vasta ricerca compiuta da sette giovani

studiosi (F. Balloni, C. Bencini, F. Cavarocchi, S. Duranti, V. Galimi, A. Minerbi, V. Piattelli).

L’opera ha un impianto molto organico, pur occupandosi ogni autore di aspetti diversi. Consta di un

volume di saggi e uno di documenti. Quest’ultimo contiene una ristretta ma significativa selezione

del materiale su cui è stata condotta la ricerca e un’ampia bibliografia utilmente divisa in quattro

sezioni. A Enzo Collotti, coordinatore della ricerca, si devono l’introduzione generale e la

presentazione di uno dei documenti (il diario dell’ebreo fiorentino Vittorio Pisa).

Dall’opera emerge in tutti i suoi aspetti l’impatto devastante che le leggi razziali italiane (per

niente meno dure - come ricorda Collotti - di quelle emanate in Germania) produssero sulla vita

quotidiana degli ebrei toscani. Ma i contenuti non si limitano a questo. Il volume di saggi, che

comprende quindici contributi, si articola infatti in tre parti: 1) Aspetti della presenza ebraica in

Toscana, 2) Stampa regionale e pubblicistica razzista di fronte alla questione ebraica e 3) Momenti

della prassi persecutoria.

Punto d’arrivo cronologico della ricerca è il 1943, alla vigilia dell’8 settembre. Non si parla

qui della persecuzione nazista, o meglio nazi-fascista, sfociata nelle deportazioni, ma di quella

fascista, fino a non molti anni fa “largamente rimossa, per non dir peggio” (Collotti) dalla memoria

collettiva e dalla storiografia italiane. Di questa si mette in luce il carattere “autonomo e autoctono”

(id.) all’interno della strategia politica del regime.

Peraltro, benchè i limiti cronologici indicati nel titolo di copertina siano quelli del periodo

1938-1943, in realtà i saggi della prima parte prendono le mosse dall’inizio degli anni Trenta. Si

può dunque dire, facendo uso di una distinzione introdotta recentemente da Michele Sarfatti, che se

è esclusa dalla trattazione la “fase della persecuzione delle vite degli ebrei” (1943-45), vi è però

compresa non solo la “fase della persecuzione dei diritti” (1937-43), ma anche, almeno in parte, la

“fase della persecuzione della parità” (1922-37).

Questa considerazione non è fine a se stessa. La ’persecuzione dei diritti’ inizia quando il

fascismo, diventato imperiale e imboccata la scelta razzista con la creazione dell’Africa Orientale

Italiana, si prepara al varo delle leggi antiebraiche; ma quella che Sarfatti chiama la ‘persecuzione

della parità’ inizia con il regime stesso, in quanto da subito esso liquida l’eredità laica del

Risorgimento, vara nel 1923 la riforma Gentile secondo cui la religione cattolica è fine e

coronamento dell’istruzione pubblica e stipula nel 1929 il Concordato. Bisogna tenerlo presente per

capire i percorsi tormentati e le lacerazioni interne che caratterizzano l’ebraismo organizzato ben

prima delle leggi razziali. L’ebraismo organizzato italiano in generale e quello toscano (o piuttosto

fiorentino) descritto nella prima parte di questo libro in particolare.

La prima parte (Aspetti della presenza ebraica in Toscana) è dedicata infatti alla Comunità

ebraica fiorentina e a “Israel”, il più importante settimanale ebraico italiano, che aveva sede a

Firenze e uscì fino al 1938.

Percorsi tormentati e lacerazioni derivano dal fatto che essere buoni ebrei e buoni italiani come gli ebrei italiani erano sempre stati, distinguendosi per il loro patriottismo sia nel

Risorgimento che nella Prima Guerra Mondiale - diventa difficile nell’Italia fascista che ha fatto del

cattolicesimo la religione di stato e che nel 1931 impone l’adozione del testo unico di stato nella

scuola pubblica della riforma gentiliana e anche nelle scuole ebraiche. Difficile anche se si è

1

E. Collotti (a cura di), Razza e Fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943), Carocci-Regione

Toscana 1999. Vol. I, Saggi, pp. 602; vol. II, Documenti, pp. 199.

fascisti, come prevalentemente è, fino alle leggi razziali, la borghesia ebraica fiorentina. Ancora più

difficile se si è sionisti, come è la redazione di “Israel” (fondato nel 1916 da Dante Lattes e Alfonso

Pacifici).

All’interno del sionismo italiano “Israel” mantenne sempre (come mostra Valentina Piattelli

nel saggio che apre il volume, “Israel” e il sionismo in Toscana negli anni Trenta) un’equilibrata

posizione di centro fra sinistra socialista e destra revisionista; cercò anche di “legittimare la sua

stessa esistenza all’interno del regime fascista suggerendo un possibile utilizzo del sionismo e

dell’ebraismo italiano da parte del regime, come strumento di penetrazione nel Vicino Oriente e in

funzione anti-inglese”; e aderì entusiasticamente al colonialismo italiano in Africa Orientale. Tutto

ciò non valse a risparmiargli (e a risparmiare agli ebrei in genere) l’accusa di doppia appartenenza e

scarsa italianità da parte della stampa fascista. Ma già prima che la prefettura di Firenze ordini la

chiusura di “Israel”, sono i fascistissimi esponenti del “Comitato degli italiani di religione ebraica”

a devastarne le sede, miopemente persuasi, o pateticamente illusi, che solo il sionismo abbia

provocato la svolta antisemita del regime.

Coltivare e alimentare illusioni non è però un’esclusiva degli ebrei anti-sionisti, è

atteggiamento comune a tutti gli ambienti ebraici studiati in questo libro (e in altri che lo hanno

preceduto). Non solo nella fase preparatoria della svolta antisemita (basta vedere, p. 65, come

“Israel” commenta la Nota diplomatica n. 14), ma anche nei mesi che seguono l’uscita delle leggi

razziali. E tutto ciò nonostante che già nel 1933 “Israel” si fosse fatto qualche illusione circa

l’effettivo pericolo rappresentato dal nazismo al potere, salvo poi arrendersi all’evidenza e passare a

farsi promotore dell’assistenza ai profughi ebrei dalla Germania (Piattelli, La percezione del

nazismo e l’assistenza ai profughi dalla Germania attraverso le pagine di “Israel”).

Il tema dei profughi dalla Germania che hanno cercato in Toscana un loro “rifugio precario”,

per usare l’espressione di Klaus Voigt, e che furono i primi a subire l’internamento, è direttamente o

indirettamente presente in quasi tutti i saggi del volume (anche se in questa sede non si affronta un

problema di cui Collotti segnala nell’introduzione l’interesse, cioè che tipo di rapporti si sia, o non

si sia, stabilito fra la cultura fiorentina e toscana dell’epoca e questo tipo di emigrazione tedesca,

costituita in buona parte di intellettuali e artisti).

Iniziata in anni di rapporti ancora tesi fra l’Italia fascista e la Germania nazista, la

persecuzione e l’emigrazione degli ebrei tedeschi è per quelli italiani - ancora cittadini nella

pienezza dei diritti per quanto si può esserlo in una dittatura - un banco di prova: prova di

solidarietà a cui essi non si sottraggono, ma anche occasione in cui si rivela, con la preoccupazione

che l’afflusso di profughi attizzi l’antisemitismo, l’ansia sul proprio futuro, rimossa nelle

dichiarazioni ufficiali che vantano la benevolenza del regime.

Ansia per il futuro e impreparazione al colpo che il futuro ha in serbo per loro convivono

dunque contraddittoriamente negli ebrei italiani. O meglio: in quegli ebrei benpensanti o fascisti

convinti che costituiscono il gruppo dirigente delle comunità in generale e di quella fiorentina in

particolare. Nell’anno da cui prende le mosse l’ampio saggio di Alessandra Minerbi su La

Comunità ebraica di Firenze (1931-1943) diventa infatti operante la nuova organizzazione

dell’ebraismo italiano voluta dal regime con la creazione dell’U.C.I.I. e con l’accorpamento e la

subordinazione gerarchica all’U.C.I.I. delle comunità locali, da sempre abituate all’indipendenza. Il

gruppo dirigente delle comunità, che era sempre stato espresso dalla élite più abbiente ed era

sempre stato moderato, ora non poteva che essere scelto secondo criteri di affidabilità nei confronti

del regime. Ed è inevitabilmente il gruppo dirigente a trovarsi in primo piano in una ricerca come

questa, che mette a fuoco l’ebraismo organizzato sui cui archivi e organi di stampa si fonda. Non

può comparirvi, per la sua stessa natura, l’ebraismo antifascista; o, se si preferisce, la componente

antifascista di coloro che il fascismo catalogò come appartenenti alla ‘razza ebraica’. Costoro

infatti, laici e lontani dalla vita dell’ebraismo organizzato, si presentavano e vedevano se stessi

semplicemente come antifascisti, non già come ‘ebrei antifascisti’. Qui dunque essi sono presenti

solo nella misura in cui la stampa fascista ne denuncia l’attività in chiave antisemita (come accade

nel ‘34 con l’arresto dei militanti di Giustizia e Libertà, tutti ebrei) e nella misura in cui l’ebraismo

organizzato si sforza inutilmente di neutralizzare la strumentalizzazione.

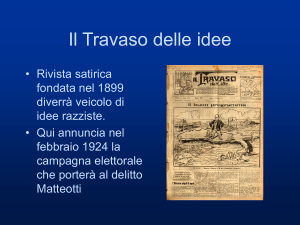

A Stampa regionale e pubblicistica razzista di fronte alla questione ebraica è dedicata la

seconda parte del volume. Vengono qui presi in considerazione, in altrettanti saggi, i due quotidiani

toscani a tiratura nazionale (Camilla Bencini, “La Nazione” di Firenze, Federica Balloni,”Il

Telegrafo” di Livorno), gli organi delle federazioni fasciste (Bencini, “Il Bargello” di Firenze e “Il

Ferruccio” di Pistoia, Balloni, “Sentinella Fascista” di Livorno, Simone Duranti, Federazioni di

Provincia: Arezzo, Grosseto, Pisa e Siena) e quelli dei G.U.F., attivi non solo nei centri universitari,

ma in tutte le province (Duranti, Gli organi del GUF: Arezzo, Grosseto, Pisa e Siena). Per la

stampa ecclesiastica (Francesca Cavarocchi, La stampa ecclesiastica di fronte alle leggi razziali) è

presente solo il settore dei bollettini ufficiali diocesani.

Lo spoglio sistematico effettuato dagli autori parte dal 1938. Per i due grandi quotidiani

toscani i risultati mostrano come, in modo prevedibilmente non diverso che per il resto della stampa

nazionale, la campagna antiebraica anticipi l’uscita delle leggi razziali (plaudendo a quelle

introdotte in Romania) e l’accompagni, si attenui nell’anno successivo, riprenda virulenta con

l’inizio della guerra.

Un’attenzione minuziosa è dedicata ai fogli provinciali che, diffusi capillarmente su scala

locale, impongono ovunque gli stereotipi del razzismo antisemita: anche dove, come nella Toscana

meridionale, la presenza ebraica è nulla o quasi. Tutta la stampa universitaria risulta allineata su un

antisemitismo i cui toni svariano dal truce all’erudito, con occasionali propensioni per il modello

nazista, senza rivelare, a giudizio di Simone Duranti (polemico nei confronti delle letture

‘zangrandiane’, e di P. Nello, “Il Campano”, autobiografia politica del fascismo pisano), tracce di

dissidenza o di ‘fascismo critico’.

Leggendo queste pagine, da cui si potrebbe estrarre un’antologia degli stereotipi più

ripugnanti, si è spesso colpiti, una volta di più, dalla continuità e dalla saldatura fra antisemitismo

fascista e antigiudaismo cattolico di lunga durata. Quest’ultimo appare consapevolmente sfruttato in

misura maggiore nei contesti della Toscana contadina in cui l’unica immagine nota dell’ebreo è

quella tramandata dalla Chiesa (p. 349). Un’immagine che del resto l’arcivescovo di Pisa Francesco

Vettori non si perita di riproporre anche nella sua pastorale della Quaresima 1943 (p. 419).

Difficilmente si potrebbe sopravvalutare l’effetto prodotto dalla stampa (anche o soprattutto

attraverso lo stillicidio degli articoli di cronaca) nell’imporre al paese l’immagine degli ebrei come

“diversità” irriducibile, “da separare e condannare” (Collotti). A conferma, si veda la sezione di

documenti intitolata Lo ‘spirito pubblico’ di fronte alle leggi razziali, in cui (come sottolinea la

curatrice Minerbi) sono eloquenti soprattutto le comuni lettere di privati, da cui si evince (pur

tenendo conto delle cautele imposte dalla censura) quanto a fondo sia penetrato il veleno della

propaganda contro gli ebrei.

Nella terza parte del volume, Momenti della prassi persecutoria, è documentata la

puntigliosità e capillarità con cui le leggi razziali furono applicate, e il loro progressivo

inasprimento attraverso circolari e atti amministrativi. A quest’ultimo aspetto è anche dedicata nel

volume di documenti una sezione, significativamente intitolata Gli ebrei non possono: esempi di

divieti, che rende evidente “l’accanimento amministrativo” di cui gli ebrei furono oggetto per ridurli

praticamente alla morte civile (come scrive nella breve presentazione Valeria Galimi, curatrice della

sezione).

L’esame dei diversi momenti in cui la prassi persecutoria si articolò (Cavarocchi, Il

censimento del 1938 a Firenze, Cavarocchi e Minerbi, Politica razziale e persecuzione antiebraica

nell’ateneo fiorentino, Galimi, L’internamento in Toscana, Minerbi, L’esproprio dei beni ebraici in

Toscana e La precettazione per il lavoro obbligatorio nelle province toscane) mostra che essa fu

diversamente efficace a seconda della natura dei singoli provvedimenti; sempre, però,

l’applicazione dei provvedimenti si rivela finalizzata alla mera vessazione.

Lo conferma la vicenda degli espropri e delle precettazioni. Se infatti l’impatto delle leggi

razziali è immediato sull’Università di Firenze, con l’allontanamento dei docenti ebrei e

l’introduzione massiccia di corsi di dottrina della razza, quando invece si tratta di dar corso

all’esproprio dei beni ebraici i tempi si allungano: frequentemente fino alla guerra e ai

bombardamenti, che impediscono gli accertamenti. Non già perchè enti e singoli si dimostrino

inclini a transigere accogliendo ricorsi e richieste di discriminazione (è vero il contrario), ma per

l’inevitabile farraginosità delle norme applicative. Quanto all’entità complessiva dei beni ebraici

giudicati espropriabili (cioè, secondo l’articolo 10 della legge 17 novembre ‘38, i terreni eccedenti

l’estimo di 5.000 lire, i fabbricati urbani eccedenti l’imponibile di 20.000, le imprese con oltre 100

dipendenti), essa si rivelò subito, e prevedibilmente, insignificante. Ma la burocrazia persecutoria

lavorò lo stesso, producendo carte che furono più tardi usate per la caccia all’uomo.

Analogamente, se il provvedimento amministrativo 6 maggio 1942 sulla precettazione degli

ebrei per il lavoro obbligatorio (che il Ministero della Cultura Popolare volle ampiamente

propagandato sulla stampa) finì con l’essere applicato solo parzialmente, questo avvenne perchè

non si sapeva che cosa, in pratica, far loro fare, al di là della ben precisa volontà di umiliarli ed

esporli alla pubblica ostilità.

La stessa volontà presiede, a partire dal 16 maggio 1940 e per il periodo qui esaminato, alla

prassi dell’internamento, che non è regolato da leggi organiche, ma da circolari e note di prefetti e

funzionari di polizia, grondanti stereotipi antisemiti. Gli 83 ebrei toscani internati vengono avviati

sia nei campi di concentramento di altre regioni d’Italia (ce ne furono complessivamente nel paese

più di cinquanta, sottoposti alla giurisdizione del ministero degli interni), sia nei due campi toscani:

quello di Villa La Selva a Bagno a Ripoli e quello di Villa Oliveto a Civitella della Chiana. Dopo

l’8 settembre entrambi questi campi, come pure quello creato successivamente a Bagni di Lucca, si

trasformeranno in campi di transito verso i lager nazisti. Colpisce, secondo Valeria Galimi, il fatto

che essi non siano diventati, all’interno della comunità ebraica, luoghi di memoria della

persecuzione in Toscana.

Sembra a chi scrive che le carenze della memoria trovino parziale spiegazione nella

schizofrenia della situazione che caratterizzò all’epoca la Toscana (e l’Italia), come appare dal

saggio della stessa Galimi. Era possibile che un ebreo si comportasse oggi come quello di cui, nel

giugno 1943, la prefettura di Lucca scrive che

“precettato per il lavoro coatto, si presenta ripetutamente al lavoro in monocolo e guanti bianchi; all’ora dei

pasti si fa portare al ristorante in taxi, rimprovera una donna che ascolta i radiogiornali fascisti” (p. 523)

e morisse domani ad Auschwitz (o invece attraversasse la bufera indenne). Alla casualità dei

destini corrisponde quella delle memorie. Oggi sappiamo che Bagno a Ripoli e Civitella della

Chiana divennero dopo l’8 settembre luoghi di transito verso Auschwitz. Ma chi vi transitò diretto a

quel destino non è tornato a raccontarlo e chi invece vi soggiornò prima dell’8 settembre non

prevedeva quel futuro, pur vivendo un presente precario e umiliato. Si può aggiungere che non sono

le condizioni materiali di vita a connotare i campi di concentramento fascisti. Per disagiate o dure

che queste fossero per chi vi era rinchiuso, quelle di molti degli italiani non rinchiusi erano anche

peggiori, o assai peggiori: come nel caso degli abitanti di Tarsia, presso cui fu creato il più grande

campo di concentramento italiano, quello di Ferramonti. Non sembra a chi scrive che si rischi,

dicendo questo, di concedere spazio a sottovalutazioni ‘revisionistiche’. I campi di Bagno a Ripoli e

Civitella della Chiana e i molti altri sparsi per l’Italia nacquero, come Galimi mostra efficacemente,

dalla precisa volontà di colpire gli ebrei emarginandoli, secondo una strategia persecutoria il cui

sbocco inevitabile era la loro distruzione. Ce n’è abbastanza.

La strategia del regime prevedeva la cooperazione, nella prassi persecutoria, di organismi

politici, apparati amministrativi, enti economici, strumenti della comunicazione, luoghi di

formazione. La risposta della popolazione toscana a questa strategia risulta qui essere stata di

sostanziale acquiescenza, quando non di consenso attivo (non diversamente da quanto registrano

altri studiosi per altre parti d’Italia, in particolare Fabio Levi per Torino). Un risultato prevedibile,

nella misura in cui l’indagine mette a fuoco l’apparato istituzionale, dai funzionari al personale

esecutivo.

Sarebbe peraltro improduttivo - sembra a chi scrive - sostituire al “mito del bravo italiano”

uno stereotipo moralistico di segno opposto, o indulgere troppo al mito di una mancata palingenesi

nazionale attraverso l’epurazione di quanti erano stati coinvolti nell’attuazione della normativa

razziale (o più in generale della normativa fascista). Giustamente Minerbi, commentando il fatto

che nessun docente dell’ateneo fiorentino prese apertamente posizione contro l’espulsione dei suoi

colleghi ebrei e che “furono pochissimi i docenti designati a sostituire i loro colleghi che si

rifiutarono di farlo” (p. 470), scrive che “la valutazione morale diventa problema storiografico”,

rinviando alla continuità, nella storia dell’Italia unita, di una tradizione accademica “di

arroccamento elitario, disimpegno e subordinazione al potere”. Toltone l’arroccamento elitario, la

tradizione era la stessa per tutta la pubblica amministrazione, e quindi per i funzionari e impiegati

che con la stessa “grigia e desolante puntigliosità burocratica” (ead., p. 570) gestirono prima

l’esproprio dei beni degli ebrei, poi la loro lentissima restituzione nel dopoguerra. Con la differenza

che gli impiegati dell’EGELI avevano qualche scusante in più rispetto ai professori universitari. Del

resto, la tradizione era la stessa per gli ebrei, i più italiani fra gli italiani: probabilmente neanche i

docenti ebrei espulsi concepivano l’idea che ci si potesse rifiutare di sostituirli.

La risposta degli ebrei fiorentini alle leggi razziali fu invece (anche in questo caso non

diversamente da quel che è stato osservato altrove) un parziale riavvicinamento alle organizzazioni

comunitarie. Lo si constata soprattutto dall’osservatorio privilegiato della scuola ebraica, a cui

Minerbi dedica alcune delle pagine più interessanti (non solo per l’evidente centralità di questo

settore, ma anche perchè è quello su cui, casualmente, si dispone in maggior misura di fonti,

essendo andato in gran parte disperso l’archivio della Comunità).

Più discutibile sembra il giudizio (Piattelli, p. 70) che “Israel”, se non soppresso, potesse

trasformarsi dopo il ‘38 in “un settimanale di resistenza alla persecuzione”, quando si consideri, per

esempio, che ancora nel ‘42 un personaggio della statura morale di Carlo Alberto Viterbo saluta con

favore nella precettazione l’occasione, per gli ebrei italiani, di rendersi ancora utili alla patria.

Attraverso l’osservatorio della scuola compare di scorcio nel saggio di Minerbi una

componente dell’ebraismo fiorentino generalmente abbastanza ignorata perchè poco visibile: quella

dei poveri. La loro presenza si ricostrusce per via indiziaria: sono quelli i cui figli frequentano la

scuola ebraica già prima delle leggi razziali, e anche prima della clericalizzazione e fascistizzazione

della scuola pubblica. Lo fanno forse per fedeltà alla tradizione ebraica, ma certo perchè vi

fruiscono gratuitamente dei libri e della mensa, come iscritti nel ruolo dei sussidiati dalla Comunità.

Nel caso appena citato la fonte di informazione è un elenco scolastico sopravvissuto alla

parziale dipersione dell’archivio della Comunità. Ma in generale è la massa di incartamenti prodotta

dalla macchina persecutoria a fornire la maggior quantità di informazioni sulla realtà ebraica. Per

esempio, è dai fascicoli degli espropri che si desume l’irrilevanza dell’imprenditoria agricola fra gli

ebrei fiorentini, e la sua maggiore consistenza fra quelli pisani (verosimilmente un fenomeno di

lunga durata, se si pensa alle situazioni ricostruite per il medioevo nel pisano da Michele Luzzati).

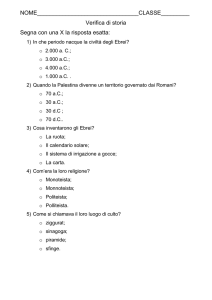

E’ questo un fatto ben noto, e sempre notato a proposito del censimento del 1938, di cui qui

si occupa Francesca Cavarocchi (Il censimento del 1838 a Firenze).

L’elaborazione dei dati contenuti nelle schede dei censiti consente a Cavarocchi di

abbozzare un profilo del gruppo ebraico fiorentino alle soglie della persecuzione. Vi si constata (p.

454) “una schiacciante predominanza dei ceti medi (83,47%), occupati in buona parte nell’impiego

statale e non, compreso l’insegnamento (27,76%)”. Risulta ridimensionata la pretesa vocazione

mercantile, mentre a “una specificità ebraica comune ad altre città” rinvia la presenza, fra i ceti

popolari, di un significativo numero di ambulanti. Ma nell’insieme gli elementi presi in

considerazione (fra cui la distribuzione delle famiglia ebraiche nei quartieri fiorentini, il sistema di

relazioni familiari, la concentrazione in alcuni settori delle libere professioni) offrono secondo

Cavarocchi l’immagine di un gruppo “ormai assimilato”, anche se non al punto di aver perduto ogni

riserva identitaria.

Per triste paradosso insomma - come constata Minerbi (p. 117) - è proprio attraverso

l’applicazione delle leggi razziali che “emerge in tutta la sua estensione” allo sguardo retrospettivo

dello storico quella presenza degli ebrei nella vita cittadina che la persecuzione trasformerà in

assenza.