08

SETTEMBRE

Il fascismo, la guerra e l’armistizio

Francesco Maria Feltri

CONSAPEVOLEZZA

MEMORIA

Cittadinanza

CONSAPEVOLEZZA

MEMORIA

Cittadinanza

Percorsi e temi di storia, per sentirsi cittadini

in Europa, in Italia e in Emilia Romagna

A cura di

Francesco Maria Feltri

Elenco dei volumi

Modulo 1: 1° maggio, La festa del movimento operaio

Modulo 2: 4 novembre, La memoria della prima guerra mondiale

Modulo 3: 28 ottobre 1922, La marcia su Roma

Modulo 4: 8 settembre, Fascismo, guerra e armistizio

Modulo 5: 8 maggio, La fine della seconda guerra mondiale

Modulo 6: 25 aprile, La festa della liberazione

Modulo 7: 27 gennaio, La giornata della memoria

Modulo 8: 2 giugno, La nascita della Repubblica

Modulo 9: 10 febbraio, Giorno del ricordo

Modulo 10: 8 marzo, La festa della donna

Modulo 11:

25 novembre, Giornata internazionale

per l’eliminazione della violenza contro le donne

INTRODUZIONE GENERALE

Un nuovo inizio per la comunità:

gli eventi frattura radicale

All’inizio del XVI secolo, Niccolò Machiavelli era convinto che

la storia fosse una specie di grande illusione, un errore di prospettiva. I continui rivolgimenti, che investono il mondo della

politica, potrebbero indurci a pensare che il mutamento sia l’aspetto più vero ed ultimo della vicenda umana; per il pensatore

politico fiorentino, al contrario, in ultima analisi non c’è alcun

cambiamento davvero sostanziale. Siamo di fronte a increspature provvisorie, prive di conseguenze radicali, non ad autentiche e decisive fratture storiche.

Per Machiavelli, la storia non è molto diversa dalla realtà naturale: certo, ogni estate, nel campo si raccolgono spighe differenti da quelle degli anni precedenti. Il procedimento, però,

è sempre quello, ciclico e ripetitivo, e non c’è spazio per alcuna significativa novità. Per usare un’altra metafora, si potrebbe pensare ad un palcoscenico: cambiano gli attori e le prime

donne; mutano i fondali e le ambientazioni. Eppure, la commedia rappresentata è sempre la stessa: e per di più, secondo Machiavelli, non è una commedia, bensì una tragedia, i cui ritmi e

movimenti sono dettati dalla spietata natura degli esseri umani,

decisamente più inclinata verso il male che verso il bene.

Nel corso del XIX secolo, comunità nazionali, Stati e associazioni politiche di diversa natura incominciarono ad appropriarsi

del tempo. Fino ad allora, il tempo era stato monopolio della

Chiesa, che lo aveva strutturato secondo un preciso calendario

liturgico. A scadenze periodiche, il fedele incontrava delle precise ricorrenze e festività (Natale, Pasqua, Pentecoste…), che

gli permettevano di fare memoria dei principali eventi della vita

di Cristo o della Chiesa delle origini, e quindi di riscoprire con

rinnovata freschezza la propria identità di cristiano.

A partire dall’Ottocento, mentre si affermava la Nazione, come

II

INTRODUZIONE GENERALE

nuova fonte di valori e destinatario di fedeltà assoluta (fino al

martirio), accanto al calendario liturgico cristiano – e in certi

casi contro di esso, in precisa e polemica alternativa – si impose

una serie di festività civili, che scandivano l’anno e spingevano

l’individuo a riflettere sulla sua identità di cittadino e/o di membro di una comunità nazionale.

Sia la Chiesa che le moderne comunità nazionali del XIX-XX

secolo si ispiravano ad una concezione della Storia e del tempo

diametralmente opposta a quella di Machiavelli. Pur focalizzando la loro attenzione su questioni molto diverse, autorità

ecclesiastiche e intellettuali sensibili al tema della nazione erano

convinti che nella storia si producessero alcuni eventi frattura

radicale, capaci spezzare l’opaca omogeneità della vicenda

storica. Le comunità umane che avevano fatto esperienza di

uno o più di tali eventi, da essi uscivano radicalmente trasformate. Proprio per questo, avevano bisogno di una festa, che ne

conservasse la memoria. Potevano essere esperienze traumatiche o felici, drammatiche o gioiose: comunque, non potevano

e non dovevano essere più dimenticate, perché era grazie a

quelle sconfitte o quelle vittorie, a quelle passioni o quelle resurrezioni, che la comunità si definiva nella propria identità più

autentica e duratura.

Ma la festa, civile o religiosa che sia, nel momento in cui spinge

a fare memoria, mette in moto un meccanismo che è diverso e

molto più forte del puro non dimenticare. Nel suo sforzo di essere efficace di fronte alla vicenda storica decisiva, la memoria

diventa attualizzante. In effetti, se l’evento ricordato è capace

di spezzare la storia, esso continua ad agire per sempre: la sua

onda lunga raggiunge anche noi, che viviamo anni o secoli

dopo l’evento. Insomma, tra comunità (religiosa o civile) e Storia si crea un circolo: per definire se stessa, la comunità deve

andare al passato e riscoprire l’importanza di quell’evento;

l’obiettivo, però, non è puramente archeologico: al contrario,

III

INTRODUZIONE GENERALE

grazie alla riflessione sul passato, si tratta di agire sul proprio

presente, illuminandolo di nuova luce, o meglio di speranze

e valori capaci di superare il tempo, di parlare ad ogni generazione e di ispirarne anche oggi l’azione, religiosa, morale o

politica.

Memoria e cittadinanza attiva

Diritti e democrazia non sono affatto qualcosa di ovvio, di normale, di scontato. Per certi versi, anzi, nel terribile panorama

della storia sono l’eccezione: realtà fragili che sono state conquistate dopo innumerevoli sforzi e che, soprattutto nel Novecento, sono state infrante da progetti totalitari di vario tipo e di

vario genere.

Malgrado tutte le difficoltà, le sconfitte e i ritorni all’indietro,

non è vero che nella storia non è mai cambiato nulla. Anche se

i grandi progetti utopici, di qualunque matrice ideologica, sono

tutti falliti, dopo avere provocato milioni di morti e disastri materiali incalcolabili, non è stato tutto inutile. La storia non è solo

un computo di vittime, di un tipo o dell’altro. Senza indulgere

ad alcun facile ottimismo, o cedere all’ingenua concezione secondo cui saremmo giunti alla fine della Storia e al migliore dei

mondi possibili, è comunque vero che i cittadini e le cittadine di

oggi possono condurre un’esistenza più libera e ricca di opportunità, rispetto a coloro che sono vissuti in altre epoche storiche.

Nulla va dato per scontato o per definitivamente acquisito.

Diritti e democrazia – lo ripetiamo – sono conquiste fragili e

deteriorabili. Proprio per questo, a nostro parere, necessitano

di una sempre maggiore consapevolezza, che a sua volta può

emergere solo dalla memoria, cioè dalla riflessione storica.

Anche ai giorni nostri, tale memoria tende ad organizzarsi intorno a degli eventi di forte impatto emotivo e simbolico; le

celebrazioni ufficiali, però, talvolta li ricoprono di retorica e li

rendono distanti dai cittadini. Paradossalmente, insomma, le ri-

IV

INTRODUZIONE GENERALE

correnze possono ottenere l’effetto opposto, rispetto al fine originario per cui sono nate. La riflessione storica vorrebbe essere

più sobria, più obiettiva, più scarna; proprio per questo, forse,

riuscirà a far emergere di nuovo il significato di svolta epocale

di questo o quell’evento.

Se non si trasforma in spregiudicato strumento ideologico (è

questo, infatti, il principale limite del cosiddetto uso pubblico

della Storia), la conoscenza storica può rendere il cittadino

pienamente consapevole dei propri diritti e dei propri doveri,

nella misura in cui la riflessione sul passato aiuta a comprendere quanto i diritti stessi e la democrazia (in tutti i suoi aspetti,

regole comprese) sono il frutto di complesse (e quindi, spesso,

persino contraddittorie) vicende storiche, di lotte e di tragedie,

vissute (e subite) da chi ci ha preceduto. Sotto questo profilo,

il dovere morale e civile di fare memoria, per mantenere viva

l’importanza di tutte le libertà e le opportunità che ci è concesso

di vivere come cittadini, oggi è ancora più necessaria che nei

secoli passati.

Moduli per riflettere su storia

e cittadinanza

Il lavoro che proponiamo consisterà in alcuni moduli, ognuno

dei quali avrà la stessa struttura di base, anche se potrà variare

la quantità di materiale da cui verrà costituito.

Ogni modulo (materialmente, un libretto di un centinaio di pagine) tratterà un tema, o un problema, importante per la costruzione dell’identità collettiva e di una comune cittadinanza.

Il principio di base che informa l’intero lavoro è lo sforzo di intrecciare costantemente tre piani d’analisi: la dimensione internazionale (l’Europa e, talvolta, il mondo intero), la dimensione

nazionale (l’Italia), la dimensione locale (l’Emilia Romagna). Per

ogni tema, ai tre livelli citati, si cercherà di individuare almeno una vicenda significativa, che si è impressa nella memoria

V

INTRODUZIONE GENERALE

collettiva e che per un gruppo di cittadini è stata epocale, cioè

decisivo, nel caratterizzare la loro esistenza.

Scendendo in dettaglio, ogni modulo avrà la seguente struttura

ideale:

Dimensione internazionale

Scheda 1

Scheda 2

Scheda 3

Scheda

Dimensione nazionale di apertura:

Introduzione

ad un tema

Scheda 1

Scheda 2

Scheda 3

Dimensione regionale

Scheda 1

Scheda 2

Scheda 3

Anche se, in linea di principio, ogni modulo è autonomo, autosufficiente, concluso in se stesso, ciascun elemento ovviamente

dialoga con gli altri dai quali riceve ulteriore chiarezza e forza

di significato.

Buona lettura, a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno seguirci nel nostro percorso.

F. M. F.

VI

Indice

Introduzione3

Dimensione internazionale:

La guerra di Hitler:

dalla Blitzkrieg a Stalingrado

Guerra lampo in Polonia e in Francia

L’invasione dell’URSS

La Germania verso la sconfitta

17

28

45

Dimensione nazionale:

La guerra del Duce:

dall’intervento alla disfatta

Non belligeranza e guerra parallela

La campagna di Russia

La caduta del fascismo

63

82

97

Dimensione locale:

La guerra, i fascisti, i tedeschi

I primi anni di guerra

Il fascismo bolognese, tra regime e RSI

Gli internati militari

117

128

148

3

9 Settembre 194

8 Settembre

Il fascismo, la guerra e l’armistizio

Introduzione

N

ella notte tra il 10 e l’11 luglio 1943, gli Alleati attaccarono la Sicilia con 150 mila uomini. Il 17 agosto, gli angloamericani erano padroni assoluti dell’isola. La gravità della

situazione era immediatamente risultata evidente al comandante in capo delle Forze Armate italiane, generale Vittorio

Ambrosio, che suggerì a Mussolini di chiedere ad Hitler che

all’Italia fosse permesso intavolare, il più in fretta possibile,

trattative di pace con gli anglo-americani. Il rifiuto di Mussolini

a procedere in questa direzione determinò la crisi definitiva

del fascismo. Infatti, il 25 luglio, il re Vittorio Emanuele III privò Mussolini del potere e diede al paese un nuovo governo.

Recatosi alla residenza reale per la consueta udienza, il Duce

si sentì dire dal sovrano che non era più il capo del governo e

che al suo posto, per quell’incarico, il re aveva già nominato il

maresciallo Pietro Badoglio. Mussolini, poi, fu arrestato e portato in una località segreta, in modo che non potesse dirigere

una reazione fascista diretta contro la decisione del re.

Alle 22.45 del 25 luglio, furono trasmessi due radiomessaggi

al popolo italiano, nei quali si annunciavano la destituzione

di Mussolini, la nomina di Badoglio a guida del governo e la

assunzione da parte del re del comando delle Forze Armate; nel

medesimo tempo, però, si dichiarava pure che la guerra continuava. Malgrado quest’ultima drammatica precisazione, i due

messaggi furono accolti con entusiasmo dalla popolazione; viceversa, non ci fu alcun tentativo di reazione fascista, neppure

da parte della milizia, la forza armata del partito e del regime.

Il governo Badoglio era un regime autoritario. Tutt’altro che

democratico, temeva, prima d’ogni altra cosa, che i partiti an-

3

8 settembre

tifascisti potessero approfittare della confusa situazione venutasi

a creare e che, sfruttando l’entusiasmo popolare, le forze di sinistra tentassero di dar vita a qualche moto rivoluzionario. A tal

fine, furono presi vari provvedimenti, fra i quali spicca l’ordine

di sparare sulla folla, in caso di tumulti sovversivi, <<anche

con mortai e artiglieria, senza preavvisi di sorta, come se si

procedesse contro il nemico>>.

Intanto, furono presi contatti con gli Alleati, per giungere ad

un armistizio, che venne firmato a Cassibile, in Sicilia, il 3 settembre. Il problema, a quel punto, era rappresentato dai tedeschi, i quali non avevano la minima intenzione di accettare

passivamente la capitolazione dell’Italia, né di lasciare il suo

territorio, nel caso di una pace separata conclusa dal governo

italiano con gli anglo-americani. Badoglio cercò a più riprese

di prendere tempo; gli Alleati, però, gli comunicarono infine

brutalmente che avrebbero reso nota l’avvenuta firma dell’armistizio. L’8 settembre 1943, Badoglio si rassegnò a diffondere

via radio la notizia che l’Italia aveva cessato le ostilità con la

Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Il testo del comunicato lasciava

intendere che ci sarebbe stata una immediata e dura reazione

da parte tedesca; malgrado ciò, i comandanti dei vari reparti

dell’esercito furono lasciati del tutto privi di ordini e di indicazioni operative coerenti. Neppure a difesa di Roma fu presa alcuna

misura, in quanto il re e il governo, il 9 settembre, abbandonarono in segreto la capitale, rifugiandosi a Brindisi, appena

liberata dagli Alleati.

Seguendo un piano preparato da tempo dal Comando, le truppe tedesche affluirono sempre più numerose dal Brennero e,

con notevole rapidità, occuparono tutto il territorio nazionale.

La totale mancanza di direttive trasformò la situazione in un vero

e proprio caos generalizzato. La maggior parte dei reparti si disgregò completamente, assumendo quell’atteggiamento che la

formula: <<tutti a casa>>! riassume meglio di tante parole.

4

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

In Italia e nei Balcani, più di 700.000 militari italiani furono catturati dai tedeschi e deportati in Germania; sul territorio nazionale, la maggior parte dei soldati fu disarmata e fatta prigioniera senza avere la possibilità di reagire. Più tragica e concitata fu

la vicenda di molti reparti di stanza in Grecia, in Albania o sulle

isole dell’Egeo e dello Ionio; le truppe che scelsero di resistere

ai tedeschi dovettero affrontare duri combattimenti e la spietata

violenza dei tedeschi, che in alcuni casi fucilarono anche coloro

che si erano arresi. L’episodio più grave si verificò a Cefalonia,

tra il 15 e il 22 settembre: secondo Giorgio Rochat, dopo uno

scontro in cui morirono circa 200 soldati, altri 3.800-4.000

furono fucilati sull’isola, dopo la resa. Altri 1.360, caricati su

una nave tedesca, morirono annegati, a seguito di un bombardamento alleato che affondò l’imbarcazione. Secondo Mario

Torsello, nel complesso, in quelle settimane confuse e drammatiche l’esercito italiano ebbe complessivamente quasi 19.000

morti, tra caduti in combattimento e fucilati dai tedeschi.

Anche la marina e l’aviazione militare furono colte alla sprovvista dall’improvviso annuncio dell’armistizio. Secondo la marina

inglese, 133 unità della flotta passarono sotto il controllo alleato; tuttavia, il destino delle singole navi spesso fu determinato

dai comandanti, molti dei quali trovarono umiliante e disonorevole l’ordine di consegnarsi agli inglesi: piuttosto di ubbidire,

preferirono affidare la loro unità ai tedeschi o affondarla. È possibile che, in questo modo, sia andato perduto un centinaio di

navi. In altri casi, invece, le imbarcazioni militari furono distrutte

dagli aerei tedeschi: è il caso della corazzata Roma, ammiraglia

della flotta, che affondò con 1.253 marinai. Quanto agli aerei,

la maggior parte fu subito catturata dai tedeschi negli aeroporti:

su 800 velivoli, circa 200 raggiunsero i territori controllati dagli

Alleati.

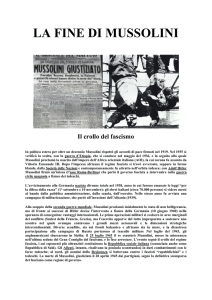

Il 12 settembre 1943, un reparto di paracadutisti tedeschi liberò Mussolini, che era detenuto in un albergo nella zona del

5

8 settembre

Gran Sasso, in Abruzzo. Portato in Germania, il Duce ottenne

da Hitler il permesso di ricostruire uno stato fascista in Italia;

nacque pertanto la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana (RSI),

il cui governo prese dimora in varie ville sulla costa del lago di

Garda: e poiché il ministero degli esteri, tenuto personalmente

da Mussolini, aveva sede nella cittadina di Salò, l’espressione

Repubblica di Salò venne ben presto utilizzata per indicare la

nuova realtà politica. In teoria, si trattava di uno Stato sovrano,

alleato della Germania; in pratica, si trattò di un semplice vassallo, privo di qualsiasi autonomia e sottomesso ad un pesante

regime di occupazione militare.

6

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

BADOGLIO ANNUNCIA L’ARMISTIZIO

L

’8 settembre 1943, gli italiani appresero della firma dell’armistizio da un breve comunicato radiofonico del generale

Badoglio. Molte persone pensarono che la guerra fosse finita.

In realtà, essa entrava in una nuova e più terribile fase, che

avrebbe direttamente coinvolto il territorio nazionale e la popolazione civile.

Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha

chiesto un armistizio al gen. Eisenhower, comandante in capo

delle Forze alleate anglo-americane.

La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle

forze italiane in ogni luogo. Esse, però, reagiranno ad eventuali

attacchi da qualsiasi altra provenienza.

(E. Collotti, La seconda guerra mondiale, Torino, Loescher,

1985, p. 112)

L’8 SETTEMBRE: LE REAZIONI DEGLI ITALIANI

E DEI TEDESCHI

L

’armistizio dell’8 settembre 1943 ha costituito per tutti gli

italiani che l’hanno vissuto un’esperienza esistenziale di eccezionale portata: nelle memorie individuali e in quella collettiva dell’intera nazione quel giorno è rimasto indelebile per

un’intera generazione (come lo fu a lungo Caporetto, per chi

7

8 settembre

visse la prima guerra mondiale). Tuttavia, come ha osservato giustamente lo storico italiano Claudio Pavone, <<ancora oggi considerare l’8 settembre come una mera tragedia

o come l’inizio di un processo di liberazione è una linea che

distingue le interpretazione di opposte sponde>>: quella filofascista e quella antifascista.

L’annuncio dell’armistizio fu salutato dalla maggioranza della

popolazione con un senso di sollievo e in alcuni casi addirittura

con entusiasmo, anche se non mancò chi vide nella resa agli

angloamericani una scelta umiliante e disonorevole. Il 10 settembre Piero Calamandrei notava nel suo diario: <<Rimango

sorpreso di sentire come è potente anche nella gente umile la

vergogna dell’armistizio>>. Molte testimonianze mostrano una

serie di reazioni che andavano dall’incredulità allo stupore, alla

gioia, e poi alla preoccupazione e allo smarrimento, a mano a

mano che la situazione reale, quella personale di ciascuno e

quella del paese, diveniva più chiara.

Questi sentimenti si succedettero in sequenza più o meno rapida

a tutti i livelli. Ancora una volta, come già era avvenuto il 25

luglio, la gente interpretò la decisione del governo Badoglio di

arrendersi come la fine della guerra. In molte città suonarono

le campane, si improvvisarono balli nelle piazze o più semplicemente bevute e pranzi tra amici e parenti. La maggioranza della

popolazione sperava che fosse finito tutto, che sarebbe tornata

la normalità, o almeno che non si sarebbe più sofferta la fame.

Le iniziali espressioni di contentezza e l’illusione di una conclusione indolore dell’avventura bellica fascista lasciarono ben presto

il posto alla preoccupazione per l’immediato futuro. Che cosa

avrebbero fatto i tedeschi? Sarebbero arrivati gli angloamericani?

La risposta non tardò molto, perché la reazione del Comando

8

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

germanico fu immediata, con l’attivazione del piano Achse, già

preparato da tempo, per l’occupazione delle città e per il <<disarmo a sorpresa, con ogni mezzo e senza il minimo scrupolo,

delle truppe italiane>>. È persino inesatto parlare di una reazione, perché si trattava in realtà dell’attuazione di un piano già predisposto. Infatti quando il 7 settembre si capì che ci sarebbe stato

uno sbarco angloamericano nell’Italia meridionale, il Comando

supremo della Wehrmacht si preparò a chiarire con un <<ultimatum politico e militare>> il rapporto con l’Italia, la cui uscita

dalla guerra era ritenuta imminente. Una nota elencava una serie

di richieste da presentare al governo di Roma: una loro mancata

accettazione avrebbe portato all’assunzione diretta della difesa

dell’Italia da parte tedesca e all’immediato disarmo delle truppe

dell’ex alleato. L’ultimatum doveva essere presentato indipendentemente dall’uscita dell’Italia dalla guerra e le truppe tedesche

erano già in stato di allarme. Così, mentre la maggioranza delle

forze armate italiane venne a conoscenza della firma dell’armistizio dall’annuncio alla radio, e fu quindi colta totalmente di sorpresa, le unità tedesche invece erano già preparate, come risulta

evidente dalla rapidità e dalla simultaneità delle loro iniziative.

Il Comando supremo delle forze armate del Reich emanò tra il 9

e il 15 settembre una serie di direttive, che un autore tedesco [=

lo storico Gerhard Schreiber – n.d.r.] ha definito criminali, sul trattamento da applicare ai soldati italiani. I militari ex alleati dovevano essere divisi in tre gruppi e ricevere un trattamento diverso

sulla base del loro atteggiamento di fronte alla proposta di continuare a combattere a fianco della Germania. Quelli che aderivano potevano conservare le armi ed essere trattati come i soldati

tedeschi; quelli che non volevano collaborare e non volevano

combattere dovevano essere mandati nei campi di internamento

in Germania o in altri paesi alleati, come prigionieri di guerra;

9

8 settembre

infine quelli che opponevano una qualche forma di resistenza o

che si schieravano apertamente con le forze partigiane e nemiche

avrebbero subito un trattamento diverso a seconda che fossero

ufficiali o semplici soldati: gli ufficiali che opponevano resistenza

o non ordinavano ai propri soldati di consegnare le armi dovevano essere fucilati come irregolari, mentre i soldati dovevano

essere impiegati come forza lavoro nei territori dell’Est europeo.

Nelle prime direttive si parlava di prigionieri di guerra; soltanto il

20 settembre, su ordine dello stesso Hitler, agli italiani catturati fu

attribuita la denominazione di internati militari, non tutelati quindi

dalle leggi internazionali, anche se questa decisione era del tutto

arbitraria dal punto di vista del diritto internazionale. […]

Da parte italiana il problema di che cosa fare si pose subito per

i presìdi dell’esercito sparsi in tutta la penisola e per le divisioni

che occupavano la Jugoslavia, la Grecia e l’Albania. Il proclama di Badoglio escludeva una resistenza organizzata e lasciava

i comandi senza direttive. L’accenno alla reazione a <<eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza>> si riferiva ovviamente ai tedeschi, ma escludeva un’iniziativa italiana, mentre

[…] l’abitudine a un atteggiamento passivo e l’incapacità dei

comandanti di assumersi responsabilità ebbero effetti disastrosi. Dopo aver inutilmente aspettato ordini da Roma, una buona

parte dei generali e degli ufficiali superiori delle varie unità se

ne andò alla chetichella. In molti casi i soldati furono consegnati

[= obbligati a rimanere – n.d.r.] nelle caserme, dove poi furono

bloccati e catturati dai tedeschi; in altri furono mandati in licenza

o invitati a sbandarsi e a tornare a casa. Da qui una prima differenza tra quello che accadde in Italia e quello che avvenne fra

le truppe dislocate fuori dai confini nazionali, dove non vi fu uno

sbandamento perché la casa non poteva essere raggiunta: fuori

d’Italia l’alternativa – consegnarsi ai tedeschi o combattere – fu

10

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

fin dall’inizio più netta. Fu tra le divisioni all’estero che si verificarono perciò sia i casi di maggiore collusione con la Wehrmacht,

sia quelli di vero eroismo, come il noto sacrificio della divisione

Acqui a Cefalonia. […]

Nel caso di Cefalonia il Comando supremo delle forze armate tedesche, seguendo una direttiva dello stesso Hitler, ordinò

<<di non fare prigionieri tra gli italiani>>. Gli ordini di Hitler

furono eseguiti pienamente: circa 1.300 militari della divisione Acqui morirono in combattimento o uccisi al momento della

cattura. Le perdite complessive tra caduti in battaglia, fucilati

e morti sulle navi affondate dalle bombe alleate, variano tra

6.500 e 9.500, secondo diverse stime […] A Corfù morirono in

combattimento o fucilati 600-700 uomini. I responsabili di questi massacri furono giudicati come criminali di guerra a Norimberga. Nei Balcani i tedeschi perpetrarono i maggiori eccidi di

militari italiani. Non è possibile precisarne l’entità, perché sia le

fonti italiane che quelle tedesche danno dati spesso contrastanti.

Così, mentre è noto il numero dei morti angloamericani e tedeschi, per gli italiani non è possibile indicare cifre precise. Molte

uccisioni furono effettuate senza che i comandanti tedeschi che

le avevano ordinate provvedessero a stilare elenchi nominativi o

a darne notizia nei diari di guerra. Ne è un esempio tipico il caso

di Cefalonia: il bollettino delle forze armate tedesche del 24 settembre, giorno in cui vennero fucilati i soldati italiani, riferiva che

<<la massa della divisione ribelle fu distrutta in combattimento,

insieme al suo stato maggiore>>, mentre fu sterminata dopo la

resa, in quel giorno e nei giorni successivi.

(E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano

del settembre 1943 e le sue conseguenze, Bologna, Il Mulino,

2003, p. 135-138 e 154)

11

8 settembre

L’8 SETTEMBRE NELLA MEMORIA DI UN

UFFICIALE DEGLI ALPINI

N

uto Revelli partecipò alla drammatica campagna di Russia come sottotenente degli alpini. Scampato alla ritirata,

si convinse che <<l’unica Patria>> in cui valesse la pena di

credere era <<quella dei poveri cristi che hanno pagato con

la vita le colpe degli altri>>. Di qui il suo rifiuto del fascismo

e la sua immediata adesione, dopo l’8 settembre, al movimento partigiano. La scena seguente è ambientata a Cuneo.

L’8 settembre è una data difficile da capire. Gli antifascisti certo

la aspettavano, la prevedevano. Ma io, come tanti, appartenevo

a un altro mondo e continuavo a non capire. La notizia dell’armistizio mi arriva dalla strada, da via Roma. Sono le 18,30, e

vedo la gente raccolta in gruppi che discute, che grida, che parla a voce alta. Vedo soldati che fanno festa, che gridano che

la guerra è finita. Davanti a un bar ascolto il comunicato di Badoglio, inciso su un disco prima di scappare da Roma con il re.

Un messaggio equivoco, una voce vecchia, un disco rotto che

ricomincia sempre dall’inizio. Intuisco che sta per incominciare

un’altra guerra. Ho conosciuto i tedeschi sul Fronte russo e so

che non perdonano.

Corro a casa e mi metto in divisa. Afferro le mie tre armi automatiche e mi presento in caserma, nella caserma del 2° Alpini,

la caserma Cesare Battisti. Al portone ‘entrata’ incontro il capitano Luigi Romiti. Ammira i miei due parabellum [= mitragliatori

russi – n.d.r.] poi mi invita a tornarmene a casa: <<Qui perdi

tempo, - mi dice – qui non c’è nessuna intenzione di sparare sui

tedeschi>>. […] L’indomani, sempre in divisa, torno in caserma,

dove continuano ad aspettare ordini. Poi apprendo che a Cuneo

12

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

sarebbe arrivato un reparto della 4a Armata in fuga dalla Francia.

Con Piero Bellino accorro in via Statuto, dove c’è la sede del

Comando di Zona. Lì incontriamo questo piccolo reparto: pochi automezzi e pochi soldati spauriti, sbandati. I loro ufficiali

sono scomparsi, sono andati a cercare degli abiti borghesi. Poi

arrivano gli altri. A Cuneo, il 10 settembre, ci sono migliaia di

soldati, un’invasione: colonne di camion abbandonati, soldati

senza reparto, ufficiali che si sono tolti i gradi. I nostri contadini

chiameranno l’armistizio il disordine di Badoglio. Si respira il

disastro più che a Podgornoe [= in Russia – n.d.r.], dove almeno c’era una volontà di combattere. Qui, adesso, c’è la disfatta

senza speranza, la resa, il clima da si salvi chi può.

Alla caserma Battisti ormai non si parla che di smobilitazione.

Gli ordini non arrivano. I soldati hanno capito che bisogna disperdersi. Il comandante del 2° Alpini è il colonnello Boccolari,

un super decorato della guerra ’15-18. È ancora in caserma, è

ancora in divisa, ma sul punto di arrendersi. Doveva essere un

appassionato di fiori. Infatti in quei giorni si preoccupa dei suoi

vasi di gerani, che aveva disposto tutto attorno al monumento ai

caduti nel cortile della caserma. Stanno per arrivare i tedeschi,

e il colonnello si preoccupa di salvare i suoi gerani… Il tenente

Nardo Duchi, che poi diventerà uno dei più attivi e coraggiosi

partigiani della banda di Boves [= località in provincia di Cuneo, in cui i tedeschi compirono una delle prime stragi in terra

italiana, il 19 settembre, uccidendo 23 civili – n.d.r.], vorrebbe fucilare il colonnello Boccolari. Discutiamo animatamente,

se fucilarlo o meno. Io mi oppongo. Non è con un colonnello

in meno che risolveremo la situazione. Con Piero Bellino vado

a cercare il colonnello Palazzi. Palazzi è un ufficiale di quelli

seri. Sono le 9 di sera del 10 settembre. Ci apre in pigiama,

un pigiama a righe, da carcerato. Gli dico che in caserma tutti

13

8 settembre

scappano, che abbiamo bisogno del suo intervento. Palazzi mi

conosce, al mio ritorno dalla Russia mi ha abbracciato sotto i

portici di Cuneo. Adesso risponde urlando: <<Fuori dai coglioni! Via, non voglio più saperne. Tutti pidocchi, tutti pidocchi>>.

Ce ne andiamo a testa bassa, umiliati. Abbraccio Piero Bellino,

ci guardiamo e piangiamo. […]

Il giorno 12, alle ore 14, le SS del maggiore Peiper entrano in

Cuneo. Ho voluto aspettarli, i tedeschi, ho voluto vederli. Arrivano con una breve colonna di autoblinde, dal viadotto sul fiume

Stura. Occupano piazza Vittorio. Sono proprio come i tedeschi

che ho visto a Varsavia, che ho visto in Russia. Spavaldi, pieni di

boria, odiosi. Mentre risalgo lungo corso Nizza, per incontrare

Piero Bellino e prendere gli ultimi accordi prima di abbandonare

Cuneo, mi imbatto in un amico d’infanzia che non ha capito nulla e vive come in una giornata normale. Mi ferma, mi propone

di andare a vedere un film al Cinema Monviso. È domenica, e

il cinematografo apre alle 14,30. Non mi tradisco, non gli dico

nulla. Trovo una scusa e scappo via. Ecco, come ognuno poteva

vivere, a modo suo, l’8 settembre.

Incontro Piero, Faramia, Mutisio. Tra un’ora ci ritroveremo a San

Bernardo di Cervasca, lontano da Cuneo, al sicuro. Corro a

casa, smonto le mie tre armi automatiche, le infilo nello zaino,

e in bicicletta raggiungo la cascina Chiari, che diventa la nostra

prima base partigiana. L’indomani, con Piero Bellino, raggiungo

Valera di Caraglio, dove il materiale abbandonato dalla 4a Armata è moltissimo. Nei campi sono più numerosi i fucili buttati

che le margherite. Nascondiamo armi e munizioni. Poi ci spingiamo in Valle Grana.

(N. Revelli, Le due guerre. Guerra fascista e guerra partigiana,

Torino, Einaudi, 2003, pp. 130-134)

14

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

15

Parigi

Soldati tedeschi a

Dimensione internazionale

La guerra di Hitler: dalla

Blitzkrieg a Stalingrado

Guerra lampo in Polonia e in Francia

I

l 1° settembre 1939, le truppe tedesche penetrarono in territorio polacco. Anche se due giorni dopo, il 3 settembre,

Inghilterra e Francia dichiararono guerra alla Germania, la

campagna militare in Polonia fu di una velocità sorprendente:

il 28 settembre Varsavia capitolò, dopo che le forze tedesche

ebbero travolto l’esercito polacco mediante l’applicazione

della cosiddetta guerra lampo (Blitzkrieg). Si trattava, in pratica, dell’utilizzo combinato delle due nuove armi che resero

la seconda guerra mondiale un conflitto radicalmente diverso

da quello del 1914-1918: l’aviazione e il carro armato. In un

settore del fronte, veniva scatenata una massiccia azione di

bombardamento aereo; subito dopo, approfittando del disorientamento provocato dall’aviazione, quel medesimo settore era investito da un violento attacco delle forze corazzate.

Considerando che i polacchi non possedevano carri armati e

che la maggior parte dei loro aerei fu distrutta al suolo, ben si

capiscono le ragioni del repentino successo tedesco.

Ma, per cogliere pienamente l’importanza storica della Blitzkrieg, si deve andare al di là dell’ottica strettamente militare e

strategica; nel 1939, la Germania non aveva affatto impostato

tutta la propria vita economica e sociale in direzione del riarmo

e della produzione utile ai fini bellici. Il tenore di vita dei tedeschi e la disponibilità di beni di consumo in Germania erano

ancora decisamente elevati, né Hitler poteva permettersi di abbassarli, se voleva mantenere il consenso di una popolazione

che era entrata in guerra contro voglia e senza entusiasmo.

Infine, la massiccia importazione di materie prime dall’URSS

mostrava chiaramente che il Terzo Reich non sarebbe stato in

17

8 settembre

grado di sostenere una lunga guerra di logoramento: di qui

l’individuazione di una geniale tattica militare, che permettesse

di giungere rapidamente alla vittoria e permettesse di abbreviare il più possibile i tempi del conflitto.

Il 17 settembre, da est, entrò in Polonia anche l’Armata Rossa,

come previsto dal patto di non aggressione russo-tedesco, firmato a Mosca dai due ministri degli esteri Molotov e Ribbentrop

il 23 agosto.

In Occidente, la guerra divampò veramente solo nella primavera del 1940. Dapprima l’esercito tedesco occupò la Danimarca

e la Norvegia, al fine di garantire alla Germania il regolare rifornimento di ferro, proveniente dalla neutrale Svezia, e di possedere buone basi aeree, da cui poter bombardare l’Inghilterra.

In maggio, la guerra lampo nazista investì Olanda, Belgio e

Francia. Ancora una volta, come l’anno prima in Polonia, risultarono decisive la velocità e la capacità d’urto delle forze corazzate, appoggiate dall’aviazione: aggirato da nord il sistema di

fortificazioni denominato Linea Maginot, i tedeschi sfondarono

il fronte alleato vicino a Sedan e riuscirono ad isolare le armate nemiche impegnate nella Francia settentrionale. La disfatta

anglo-francese, a quel punto, fu totale, e l’unico successo consistette nel fatto che gli inglesi riuscirono ad evacuare dal porto

di Dunkuerque 200 mila soldati britannici e 140 mila francesi.

Il 14 giugno 1940, le truppe tedesche entrarono trionfalmente

a Parigi, dopo di che il governo francese fu costretto a chiedere la resa. La Francia venne divisa in due zone: mentre il nord

fu posto sotto il diretto controllo tedesco, a sud fu instaurato un

governo conservatore. Guidato dal maresciallo Philippe Pétain

(il vincitore di Verdun), il nuovo esecutivo si insediò a Vichy e

si dichiarò subito disposto a collaborare con i tedeschi, nella

convinzione che essi avessero vinto la guerra.

In Germania, l’effetto della fulminea vittoria sulla Francia fu

straordinario. Il prestigio di Hitler toccò il suo massimo livello,

18

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

ed anche quegli ambienti militari che avevano ancora delle riserve nei suoi confronti le abbandonarono definitivamente, accettandolo come indiscutibile guida della Germania e del suo

popolo. Nessun generale tedesco sarebbe più stato in grado,

fino all’estate del 1944, di mettere in discussione le sue direttive. Il 19 luglio, in un discorso al Reichstag, Hitler offrì alla Gran

Bretagna la pace; a Londra, tuttavia, il 10 maggio era diventato

primo ministro Winston Churchill: consapevole di rappresentare

il sentimento comune del popolo inglese, il governo respinse

l’offerta hitleriana e si preparò a resistere ad un conflitto che si

profilava lungo e difficile.

Lo stato maggiore tedesco iniziò a progettare l’invasione della

Gran Bretagna: un’operazione che avrebbe potuto avere successo solo se le navi, mentre attraversavano la Manica, non

fossero state attaccate dall’aviazione inglese. Così, nel corso

dell’estate del 1940, ebbe luogo la cosiddetta battaglia d’Inghilterra, caratterizzata dallo sforzo dei bombardieri tedeschi

di mettere fuori uso gli aeroporti inglesi, di acquistare il dominio assoluto dei cieli e, infine, di rendere possibile l’invasione

dell’isola. L’aviazione inglese (Royal Air Force), tuttavia, riuscì ad

infliggere enormi perdite a quella avversaria, in virtù sia della

superiorità tecnica dei propri caccia (gli Spitfire), sia del rivoluzionario utilizzo del radar, che permise di conoscere in anticipo

da dove proveniva un attacco nemico e di concentrare in quel

settore tutti gli aerei necessari o disponibili.

Verso la fine dell’estate e in autunno, i tedeschi cambiarono

obiettivo e si concentrarono sulle città inglesi. Tra il 7 settembre

e il 13 novembre, Londra fu colpita praticamente ogni giorno e

ogni notte. Per l’aviazione tedesca (Luftwaffe), però, mantenere

una simile pressione sulla popolazione inglese risultò alla fine

impossibile: nel periodo 10 luglio - 31 ottobre, l’aviazione tedesca perse 1733 aerei e 3089 aviatori, a fronte dei 915 velivoli

e 503 piloti della RAF.

19

8 settembre

HITLER E I GENERALI TEDESCHI, ALLA VIGILIA

DELL’INVASIONE DELLA POLONIA

I

l 22 agosto (quando tutto era ormai pronto per la guerra, in

quanto Stalin aveva già annunciato il suo consenso al patto

di non aggressione) una cinquantina di alti ufficiali tedeschi fu

convocata al Berghof, il rifugio sulle Alpi Bavaresi in cui Hitler

amava risiedere quando si allontanava da Berlino. In quell’occasione, il Führer spiegò le ragioni della guerra imminente.

I generali erano seduti su file di sedie. Hitler, appoggiato

al pianoforte a coda, parlò dando rare occhiate al foglietto

di appunti che teneva nella mano sinistra. Non fu redatto

alcun verbale. All’uditorio fu detto esplicitamente di non

prendere appunti dell’incontro. L’ordine fu ignorato da

uno o due dei presenti, tra cui il capo della Abwehr [= il

servizio di spionaggio dell’esercito – n.d.r.], ammiraglio

Canaris, che annotarono di nascosto i punti principali.

Altri, come il capo di stato maggiore colonnello generale

Halder e l’ammiraglio generale Boehm, giudicarono quanto

udito di tale importanza che più tardi quello stesso giorno si

affrettarono a stilarne un sunto.

<<Non avevo dubbi sul fatto che un conflitto con la Polonia

dovesse arrivare, prima o poi>> esordì il cancelliere.

<<Avevo già preso questa decisione in primavera, ma

pensavo di volgermi prima contro l’Occidente, e affrontare

l’Est in seguito>>. Le circostanze, disse, gli avevano fatto

cambiare idea. In primo luogo egli ebbe a sottolineare

l’importanza del proprio ruolo in quella situazione.

<<Sostanzialmente>> dichiarò senza falsa modestia

<<tutto dipende da me, dalla mia esistenza, ed è frutto

20

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

del mio talento politico. A ciò si aggiunga il fatto che forse

mai nessun altro potrà vantare quella fiducia che l’intero

popolo tedesco ripone in me. È probabile che in futuro non

vi sia un altro uomo dotato di un’autorità superiore alla

mia. La mia esistenza è pertanto un elemento di enorme

valore. Ma in qualsiasi momento io posso scomparire per

mano di un criminale o di un pazzo>>. Pose quindi in

rilievo il ruolo personale giocato da Mussolini e da Franco,

laddove Francia e Inghilterra mancavano di <<personalità

ragguardevoli>>. Alle difficoltà economiche della Germania

accennò brevemente quale motivo in più per non rinviare

l’azione. <<Per noi sono decisioni facili da prendere.

Non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare.

A causa delle nostre restrizioni (Einschränkungen), la

situazione economica è tale da non consentirci di resistere

più di qualche anno. Göring può darne una conferma. Non

abbiamo scelta. Dobbiamo agire>>. Passò in rassegna

l’insieme delle forze internazionali, concludendo: <<Tutte

queste circostanze favorevoli saranno sparite fra due o

tre anni. Nessuno può sapere quanto mi resta da vivere.

Dunque, meglio una guerra adesso>>.

Proseguiva col suo tipico argomentare. Era meglio testare

subito gli armamenti tedeschi. Impossibile tollerare oltre la

situazione polacca. Si rischiava un crollo di prestigio. Un

intervento occidentale era altamente improbabile. Il rischio

c’era, ma il compito dell’uomo politico come dell’uomo

d’armi era affrontare il rischio con ferrea determinazione.

Così aveva già fatto in passato, in particolare nel recupero

della Renania nel 1936, dimostrando sempre di avere

ragione. Bisognava correre il rischio. <<Ci troviamo di

fronte>> affermò col suo consueto dualismo apocalittico

21

8 settembre

<<alla drastica alternativa tra l’attacco o, presto o tardi, un

sicuro annientamento>>. Passò quindi a un confronto tra la

forza bellica tedesca e quella delle potenze occidentali, per

concludere che l’Inghilterra non era in condizione di aiutare

la Polonia. Né essa poteva avere interesse alcuno in un

conflitto prolungato. Le speranze dell’Occidente erano state

riposte nell’inimicizia tra Russia e Germania. <<Il nemico

non ha fatto i conti con la mia grande forza di volontà>>

esclamò gloriosamente. <<I nostri nemici sono vermiciattoli

(Kleine Würmchen). Li ho visti a Monaco>>. Il patto con la

Russia sarebbe stato firmato di lì a due giorni. <<Ora la

Polonia è nella posizione in cui la volevo>>. Non v’erano

da temere resistenze. […]

L’intervento si chiudeva infine con una sintesi della sua

filosofia: <<Ai vincitori nessuno viene a chiedere se

avevano detto la verità oppure no. Quando si intraprende

una guerra non è la ragione che conta, ma la vittoria.

Chiudete i vostri cuori alla pietà. Agite brutalmente. Ottanta

milioni di persone devono ottenere ciò che loro spetta di

diritto. La loro esistenza va tutelata e resa sicura. La ragione

è del più forte. Dunque, massima severità>>.

Le reazioni dell’uditorio furono contrastanti. A tre mesi circa

dalla riunione, il generale Liebmann, che non poteva dirsi

un ammiratore di Hitler, ricordava le proprie sensazioni. Se

pure dal cancelliere gli era capitato di udire alcuni discorsi

efficaci, scriveva, questo mancava completamente di

lucidità e di senso critico. <<Il suo tono tronfio e chiassoso

era semplicemente ributtante. Sembravano le parole di un

uomo privo di ogni senso di responsabilità, che non avesse

più un’idea precisa di cosa significasse una guerra vittoriosa

e deciso con arbitrarietà inaudita al salto nel buio>>. A

22

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

giudicare dalle facce cupe e dai palesi malumori, molti dei

presenti dovevano a suo avviso pensarla allo stesso modo.

Può darsi che fosse così. Ma se i generali non fecero plauso

alle parole di Hitler, è vero anche che non sollevarono

alcuna obiezione. In linea di massima, lo stato d’animo era

improntato a fatalismo e rassegnazione.

(I. Kershaw, Hitler 1936-1945, Milano, Bompiani, 2001, pp.

322-325. Traduzione di A. Catania)

LA GUERRA-LAMPO IN POLONIA

L

’ambasciatore francese a Varsavia Léon Nöel si rese subito

conto delle novità tattiche introdotte dai tedeschi nella campagna militare del settembre 1939. Su scala ancora maggiore, l’impiego combinato di aviazione e carri armati fu ripetuto

dai tedeschi nell’attacco contro la Francia (maggio 1940) e

poi nell’aggressione contro l’URSS (giugno 1941).

L’attacco tedesco è stato sferrato ed è condotto dallo stato

maggiore tedesco con ritmo fulminante, con una minuzia ed

una maestria nei preparativi, una perfezione nell’esecuzione,

una celerità nei risultati che, sin dalle prime ore, hanno

posto nella situazione più delicata le armate polacche, colte

di sorpresa in piena concentrazione delle loro forze e nel

giorno stesso della mobilitazione generale. La Wehrmacht

e la Luftwaffe hanno applicato metodi nuovi che hanno

provocato quasi immediatamente la disorganizzazione

contemporanea dell’esercito e del paese nemico. Effettuando

23

8 settembre

continui bombardamenti su tutto il territorio polacco,

l’aviazione tedesca ha ostacolato tanto il vettovagliamento

ed i trasporti delle truppe quanto la trasmissione degli ordini

provenienti da stati maggiori che essa inseguiva di quartier

generale in quartier generale. Non più assalti di fanteria

preparati da tiri di artiglieria come durante l’altra guerra. Gli

attacchi sono effettuati da divisioni blindate, da carri armati

che si muovono in massa, seguiti da auto-mitragliatrici e

sostenuti da aerei che mitragliano e bombardano le truppe

polacche a bassa quota; alla fanteria, trasportata per lo

più in camion e in motocicletta, non resta che il compito di

occupare il territorio conquistato. […]

All’atto in cui entrano in guerra prima la Gran Bretagna e poi

la Francia [ 3 settembre 1939 – n.d.r.], sono passate poco

più di quarantotto ore dall’inizio della campagna polacca, e

già le armate polacche sono disciolte, le divisioni disorientate

e divise le une dalle altre, mente le Panzerdivisionen [= le

forze corazzate tedesche, composte da centinaia di carri

armati, detti Panzer - n.d.r.] proseguono senza sosta la

loro avanzata ed invadono il paese a nord, a nord-ovest,

penetrando dalla Prussia orientale, a sud-ovest attraverso la

Slesia e, a sud, provenendo dalla Boemia-Moravia e dalla

Slovacchia.

Invano l’aviazione e l’esercito polacchi manifestano

un’energia ed un coraggio degni delle più belle pagine

della storia della Polonia. Invano, su apparecchi di livello

molto inferiore a quelli tedeschi, gli aviatori compiono le

imprese più straordinarie arrivando a schiantarsi sui loro

nemici quando hanno esaurito le munizioni. Invano hanno

abbattuto, il 1° settembre, 16 aerei nemici e, nei due giorni

successivi, un numero maggiore. Anche loro subiscono

24

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

perdite assai gravi che ben presto renderanno impotente

l’aviazione polacca. L’esercito dà prova di un magnifico

spirito di abnegazione e si batte con accanimento, senza

riuscire a ritardare sensibilmente la marcia della formidabile

macchina bellica tedesca che continua ad avanzare, come

mossa da un potente congegno ad orologeria.

(E. Collotti, La seconda guerra mondiale, Torino, Loescher,

1985, pp. 55-56)

IL DRAMMA DEI PROFUGHI NEL GIUGNO 1940

N

ella primavera del 1940, lo scrittore Arthur Koestler si trovava in Francia con un’amica. In queste pagine descrive

il caos che colpì l’intero paese, al momento della disfatta militare.

Limoges era su di una delle vie principali lungo le quali la

corrente dei profughi scendeva da nord verso sud. I miei

ricordi di quegli ultimi giorni in Francia sono principalmente

di natura acustica: la incessante sinfonia polifonica

dei clacson delle auto, il ruggito e il ronzio dei motori,

il frastuono dei mezzi di trasporto pesanti sulla strada

principale, il rantolo asmatico delle vecchie Citroën, il nitrito

dei cavalli e i pianti dei bambini esausti, a mano a mano

che la caotica corrente fluiva attraverso la città nella sua

corsa senza scopo. Senza interruzione, tutto il giorno e tutta

25

8 settembre

la notte, le divisioni meccanizzate della disfatta sfilavano e

la gente nelle strade le contemplava; alcuni impietositi, altri

con ostile disprezzo, altri con occhi ansiosamente pensierosi,

chiedendosi quando sarebbe venuto il loro turno di unirsi alla

Grande Migrazione verso sud. Perché avevano osservato la

corrente ingrossarsi sin dai primi giorni, quando non era

più di un rivolo con le sorgenti che si perdevano lontano

a nord, in Olanda e in Belgio, e le macchine portavano

ancora targhe straniere; poi nei giorni di Sedan [la zona

in cui l’esercito tedesco sfondò il fronte francese, il 12-13

maggio 1940 – n.d.r.] s’era improvvisamente ingrossata e

sulle targhe erano apparsi i segni delle province francesi, M

per Département du Nord, N per il Pas de Calais; e sempre

più e più vicino, X per Somme, Y per Seine-et-Oise, finché

fecero la loro comparsa i primi autobus verdi di Parigi e per

alcuni giorni nove targhe su dieci portavano la fatale R della

capitale; poi perfino la R sparì e nuove fonti della corrente si

aprirono in Bretagna e sulla Loira. Le targhe sulle automobili

raccontavano la tremenda storia del rullo compressore che

scendeva sulla Francia e svelavano la verità che i comunicati

ufficiali cercavano ancora di nascondere.

G. [la giovane compagna di Koestler – n.d.r.] ed io sedevamo

nella terrasse del Café de l’Orient, di fronte alla place de

la Mairie, dove passava la corrente principale. Per lo più

pioveva e i materassi in cima alle automobili s’inzuppavano

d’acqua. [...] Era un’ironia del destino particolarmente

sadica aver mutato il popolo più piccolo borghese,

meticoloso, sedentario in una nazione di girovaghi. Dieci

milioni di francesi che si muovevano senza scopo lungo le

strade con i loro materassi e tegami, che congestionavano

tutte le vie di comunicazione, che paralizzavano ogni rapido

26

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

movimento militare, che coprivano come uno spesso torrente

di fango quel che rimaneva della nazione, finché l’ultimo

barlume di vita si spense. [...] Era come se tutti gli esemplari

della fauna meccanica, qualunque veicolo potesse muoversi

e puzzare su quattro ruote fuggisse dal diluvio. [...] E tutto

nell’interno traboccava fino all’ultimo centimetro quadrato

di un misto di vecchi, ragazze, nonne, bambini, tegami,

gabbie d’uccelli, macchine da cucire, casse, balle, panieri,

culle, biciclette, orologi a cucù, pani, latte di benzina,

gomme di scorta, grammofoni, fisarmoniche, bottiglie di

vino, cani e gatti – tutto stufato insieme come in una specie

di gulasch surrealista.

(A. Koestler, Schiuma della terra, Bologna, Il Mulino, 2005, pp.

150-152. Traduzione di N. Conenna)

27

8 settembre

L’invasione dell’URSS

N

el settembre del 1940 Hitler rinunciò definitivamente al

progetto di invadere la Gran Bretagna; d’altro canto, fin

dall’estate aveva progettato di procedere contro l’URSS, visto

che, con la sconfitta della Francia, si era verificata quella situazione di sicurezza alle spalle da lui considerata, nel Mein

Kampf, come essenziale per la riuscita della guerra contro la

Russia. La speranza del Führer era di poter sconfiggere l’URSS

con una nuova guerra lampo, che avrebbe dovuto respingere l’esercito russo fino agli Urali prima dell’inverno. A questa

valutazione ottimistica della situazione, il dittatore tedesco fu

mosso dalle pesanti epurazioni condotte da Stalin fra i generali negli anni 1937-38. Un altro elemento decisivo, che

spinse Hitler a sottovalutare le capacità sovietiche di opporre

una valida resistenza all’attacco tedesco, fu la sua concezione

razzista: nell’immaginario hitleriano, l’URSS era comandata

da una banda di bolscevichi ebrei, capaci solo di disgregare e

decomporre le energie vitali di un popolo, e non certo di costruire una solida e potente entità statale. Dunque, contro gli

slavi (considerati da Hitler come sottouomini) e contro i loro

dirigenti ebraici, le forze della Germania avrebbero sicuramente trionfato, secondo il Führer, in un breve lasso di tempo.

Questa concezione razzista è alla base anche della particolare

brutalità che caratterizzò la guerra ad Oriente. Nella primavera

del 1941, a più riprese il Comando supremo tedesco ricevette precise istruzioni relative al fatto che l’esercito sarebbe stato

accompagnato da speciali reparti di SS, incaricati di eliminare

la classe dirigente sovietica: il che, nel giro di breve tempo, provocò l’esecuzione di tutti gli ebrei che si trovavano in territorio

sovietico. Da parte loro, il 6 giugno, gli alti comandi militari

emanarono un ordine (denominato Kommissarbefehl) in base

al quale dovevano essere giustiziati sommariamente tutti i com-

28

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

missari politici e i funzionari comunisti che fossero stati catturati.

Nel solo territorio di competenza del gruppo d’armate Centro,

la Wehrmacht fucilò da 3 a 5.000 commissari politici, mentre le

SS, nella stessa area, ne eliminarono circa 10.000. Tale comportamento era del tutto coerente con il fine ultimo della campagna d’Oriente: la conquista dello spazio vitale (Lebensraum)

per il popolo tedesco, lo sfruttamento coloniale delle risorse

russe e la trasformazione della sua popolazione in un’informe

moltitudine di schiavi al servizio dei conquistatori.

In tempi più brevi, però, il ragionamento di Hitler era dettato

anche da motivazioni tattiche. Nei suoi progetti, la rapida conquista dell’URSS avrebbe dovuto indurre la Gran Bretagna ad

una pace di compromesso con la Germania, ormai diventata

nuova potenza egemone sul continente europeo. In alternativa,

nel caso in cui Churchill si ostinasse a proseguire la guerra ad

oltranza, le immense riserve agrarie e minerarie russe avrebbero

finalmente fornito al Terzo Reich le risorse alimentari e le materie

prime per combattere una lunga guerra di logoramento.

Denominata in codice Operazione Barbarossa, l’offensiva iniziò

il 22 giugno 1941, cogliendo completamente di sorpresa Stalin,

che fino all’ultimo aveva prestato fede al patto di non aggressione e creduto che Hitler non avrebbe attaccato. In un primo momento, l’attacco tedesco registrò un successo clamoroso. Alla

fine dell’estate 1941, il numero di prigionieri sovietici aveva

sicuramente raggiunto la cifra di 3 milioni (circa mezzo milione

di essi fu costretto ad arrendersi al momento della conquista

di Kiev, il 19 settembre). Nel maggio 1942, quando i tedeschi

ripresero l’offensiva, altri 239.000 prigionieri furono catturati nei

pressi di Kharkov, in Ucraina. Alla fine del conflitto, il numero globale di soldati sovietici caduti in mani tedesche toccò la quota di

5,7 milioni. In un primo tempo, le loro condizioni di detenzione

furono terribili: non a caso, si calcola che almeno 3.300.000 di

essi siano periti di stenti o vittime di esecuzioni sommarie. I nazisti

29

8 settembre

presero come pretesto il fatto che l’URSS non aveva firmato la

Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. In realtà, la

motivazione vera della violenza nazista verso i sovietici era di

natura ideologica: il disprezzo razzista contro i sottouomini slavi

si mescolava con l’odio per il nemico bolscevico.

Alla metà di settembre, l’esercito di Hitler era riuscito ad avanzare in territorio russo per una profondità di 800 chilometri, conquistando un territorio che - più vasto dell’intera Germania - garantiva prima della guerra all’URSS il 36% della sua produzione

di grano, il 60% di quella di ferro e di acciaio, il 55% di quella

del carbone. Eppure, malgrado tutti questi successi, nessuno dei

grandi obiettivi che la Germania si era proposta di conseguire in

tempi brevi era stato raggiunto. A nord Leningrado - per quanto

assediata e affamata (al punto che più di un terzo dei suoi tre

milioni di abitanti morì per denutrizione, tra il 1941 e il 1944) non capitolò, mentre a sud la conquista dell’Ucraina (con le sue

miniere e le sue acciaierie) non si rivelò così decisiva come si era

sperato. Negli anni Trenta, il regime sovietico aveva provveduto

a creare una nuova regione industriale negli Urali; pertanto, la

perdita dell’Ucraina (e del suo grano) provocò senza dubbio

gravi problemi per il rifornimento alimentare delle città russe,

ma non significò affatto il collasso dell’industria bellica sovietica, che al contrario, dal 1942, fu in grado di produrre mensilmente 2.000 carri armati e 3.000 aeroplani. Quanto al settore

centrale del fronte (quello che avrebbe dovuto comprendere, in

teoria, anche la conquista di Mosca), l’esercito tedesco subì una

prima battuta d’arresto fin dalla metà di luglio, nella regione di

Smolensk. Le truppe di Hitler arrivarono poi, in novembre, fino

ai sobborghi di Mosca; ma il 5 dicembre, quando già l’inverno

russo infieriva e causava terribili problemi ai soldati tedeschi,

l’Armata Rossa contrattaccò davanti alla capitale, provocando

la definitiva cessazione della guerra lampo e la sua trasformazione in una micidiale guerra di logoramento.

30

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

LA GUERRA AD ORIENTE NELLA CONCEZIONE

DI HITLER

L

a guerra contro l’URSS fu concepita da Hitler come uno

scontro che avrebbe aperto una nuova fase nella storia della Germania. Il suo obiettivo era lo sfruttamento coloniale degli immensi spazi russi e la trasformazione della popolazione

slava in una massa di schiavi al servizio della razza ariana,

considerata superiore.

Hitler non solo puntava all’eliminazione militare della

grande potenza avversaria - come aveva fatto nella

campagna contro la Francia -, ma intendeva preparare

sulle ceneri dell’Unione Sovietica la costruzione dell’Impero

orientale germanico cui aveva sempre mirato, con tutte le

conseguenze che discendevano dal suo dogma razziale. [...]

Le affermazioni fatte da Hitler in ambienti ristretti negli ultimi

mesi prima dell’inizio dell’aggressione permettono di provare

la continuità dei suoi vecchi obiettivi programmatici, e le

direttive segrete impartite alla stampa tedesca sollecitavano

la riproposizione dell’immagine del nemico che era stata

costantemente evocata fino alla svolta del 1938-39 e che

era quella del bolscevismo giudaico. Quattro erano gli

obiettivi che si intrecciavano l’un l’altro nella concezione

della guerra ad oriente di Hitler.

1. Lo sterminio della classe dirigente giudaico-bolscevica

dell’Unione Sovietica, inclusa la sua presunta radice

biologica costituita dai milioni di ebrei dell’Europa centroorientale.

2. La conquista di uno spazio coloniale per insediamenti

tedeschi nelle zone della Russia ritenute più fertili.

31

8 settembre

3. La decimazione delle popolazioni slave e la loro

sottomissione al dominio tedesco nei quattro Commissariati

del Reich di Ostland (Russia Bianca, Lituania, Lettonia,

Estonia), Ucraina, Moscovia, Caucasia, retti da vicerè

tedeschi, secondo l’espressione che Hitler coniò guardando

al suo ideale di dominio coloniale, ossia al ruolo della

Gran Bretagna in India. I compiti principali affidati a questi

Commissariati del Reich (di cui per altro furono istituiti solo

i primi due a causa degli sviluppi della guerra nel 1941,

del tutto opposti al programma) consistevano nell’estirpare

dalle masse slave qualsiasi ricordo del grande Stato russo e

di ridurre queste stesse masse in una condizione di ottusa e

cieca obbedienza nei confronti dei nuovi padroni.

4. La realizzazione dell’autarchia in una grande area

dell’Europa continentale sottoposta al dominio tedesco e

a prova di blocco, rispetto alla quale i territori conquistati

all’est avrebbero dovuto rappresentare il serbatoio

presumibilmente inesauribile di materie prime e di derrate

alimentari. Sembrava questo il presupposto indispensabile

affinché il Reich hitleriano potesse sostenere una guerra

contro le potenze marittime anglo-americane ed essere in

grado nel futuro di affrontare qualsiasi eventuale nuova

guerra mondiale. Nelle linee direttive destinate allo Stato

maggiore per l’economia nei territori orientali, fissate il 2

maggio 1941, era già previsto che la sola intenzione di

rifornire le forze armate tedesche sfruttando esclusivamente

la Russia avrebbe comportato la <<morte per fame di

parecchi milioni di persone>>.

Mentre nella fase precedente l’attacco all’Unione Sovietica,

e anche in Polonia nel 1939, i compiti dell’esercito e delle SS

erano stati tutto sommato ancora relativamente separati in

32

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

modo molto netto, e quindi l’esercito aveva sempre condotto

la guerra contro i suoi avversari, soprattutto contro le potenze

occidentali, rispettando le regole della Convenzione dell’Aia

in materia di guerra terrestre, nella guerra contro l’Unione

Sovietica, Hitler invalidò a suo completo arbitrio questi ed

altri principi del diritto internazionale già prima di dare

inizio all’attacco. La sua perseveranza nel cancellare la linea

divisoria, fino a quel momento rispettata, tra SS ed esercito,

e nel trasformare quest’ultimo in uno strumento diretto della

sua guerra ideologico-razziale ad oriente, derivava dalle

parole chiare ed inequivocabili che egli aveva pronunciato

il 30 marzo 1941 dinanzi a 200-250 comandanti generali

e ufficiali superiori, i quali le avevano accolte, in parte

positivamente, in parte con riserva: <<Lotta tra due opposte

concezioni del mondo. Giudizio distruttivo sul bolscevismo.

Equiparato a criminalità sociale. Comunismo, pericolo

enorme per il futuro. Si tratta di una lotta di annientamento.

Se non la concepiamo così, colpiremo magari il nemico, ma

entro trent’anni ci ritroveremo di fronte un nemico comunista.

Commissari e adepti della GPU [Direzione Politica di Stato]

[= la polizia segreta sovietica - n.d.r.] sono criminali e

così vanno trattati. La lotta sarà assai diversa da quella ad

occidente. Ad oriente bisogna essere spietati oggi per poter

essere indulgenti nel futuro>>.

(A. Hillgruber, Storia della seconda guerra mondiale. Obiettivi

di guerra e strategia delle grandi potenze, Roma-Bari, Laterza,

198, pp. 78-80. La citazione tra virgolette è tratta dagli appunti

del generale Halder)

33

8 settembre

ANTISEMITISMO E DISPREZZO RAZZISTA VERSO I

RUSSI, TRA I GENERALI TEDESCHI

N

on tutti i generali tedeschi erano dei nazisti fanatici. Tuttavia, molti di loro condividevano con Hitler un profondo

disprezzo per gli ebrei, per i russi e per il comunismo. Pertanto,

da parte dei militari, non emerse mai alcuna vera opposizione

di principio all’impostazione propriamente nazista del conflitto

ad Oriente, concepito come guerra di annientamento del nemico, col quale non era possibile alcun accordo.

Dalle Linee-guida sul comportamento delle truppe in Russia

(documento emanato dallo Stato maggiore nel maggio 1941).

<<La lotta richiede iniziative energiche e spietate contro

agitatori bolscevichi, guerriglieri sabotatori ed ebrei, e la

completa eliminazione di ogni resistenza attiva e passiva. I

membri dell’Armata Rossa – prigionieri compresi – devono

essere trattati con estremo riserbo e massima cautela, dovendosi

fare i conti con tecniche di lotta particolarmente subdole. In

particolare, i militari dell’Armata Rossa di origine asiatica hanno

una mentalità contorta e sono astuti e privi di sentimenti>>.

Direttive emanate dal generale Erich Hoepner, il 2 maggio

1941.

<<La guerra alla Russia è un capitolo importante della lotta

per l’esistenza della nazione germanica. È l’antica battaglia

tra popoli germanici e slavi, per la difesa della cultura

europea dall’inondazione asiatico-moscovita e il ripudio del

bolscevismo ebraico. Il fine di questa battaglia dev’essere la

distruzione dell’odierna Russia, ed essa va quindi combattuta

con severità senza precedenti. Ogni operazione bellica

34

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

dev’essere guidata, nella pianificazione e nell’esecuzione,

dalla ferrea volontà di sterminare il nemico spietatamente e

totalmente. In particolare, non si dovrà risparmiare nessun

aderente all’attuale sistema russo-bolscevico>>.

Direttive emanate alle truppe dal generale Hermann Hoth,

nel novembre 1941.

<<Ogni segno di resistenza attiva o passiva e ogni sorta di

macchinazione da parte degli agitatori ebraico-bolscevichi

dev’essere represso subito e senza misericordia… Questi

ambienti sono sostenitori del bolscevismo, fautori delle sue

organizzazioni criminali, complici dei partigiani. Si tratta degli

stessi ambienti ebraici che tanto hanno danneggiato la nostra

patria con le loro attività contro la nazione e la civiltà, che in tutto

il mondo si fanno promotori di tendenze antitedesche, e che

per primi incorreranno nella giusta punizione. Il loro sterminio

è una condizione della nostra stessa sopravvivenza>>.

(M. Burleigh, Il Terzo Reich, Milano, Rizzoli, 2003, pp. 580581. Traduzione di C. Capararo, S. Galli, M. Mendolicchio)

LE DIRETTIVE DEL FELDMARESCIALLO

VON REICHENAU

P

robabilmente, il feldmaresciallo Walter von Reichenau fu l’alto ufficiale tedesco ideologicamente più compromesso con il

regime nazista. La sua direttiva emanata il 10 ottobre 1941,

indirizzata alla VI Armata (operante in Ucraina), mostra che il

generale condivideva al cento per cento la politica di sterminio

che, a quell’epoca, aveva assunto i propri contorni più netti e

35

8 settembre

spietati. Un documento datato 13 novembre 1941 mostra che

Hitler lesse e approvò personalmente la direttiva di Reichenau.

Vi sono ancora molte idee oscure sulla condotta dell’esercito

nei confronti del sistema bolscevico. Lo scopo essenziale della

campagna contro il sistema giudaico-bolscevico è la distruzione

completa della potenza e lo sterminio dell’influenza asiatica

nell’area culturale europea. In rapporto a questo si presentano

anche per i militari compiti che vanno oltre la concezione

tradizionale e unilaterale che abbiamo del soldato. Nello spazio

orientale il soldato non è solo il combattente secondo le regole

dell’arte militare, ma anche il portatore dell’imprescindibile

idea di popolo e il vendicatore di tutti gli atti bestiali commessi

contro il popolo tedesco e i popoli ad esso apparentati. Il

soldato deve pertanto comprendere appieno la necessità di

una dura ma giusta espiazione da parte della subumanità

ebraica. Inoltre deve mirare a stroncare sul nascere eventuali

rivolte dietro le linee del fronte della Wehrmacht, che, stando

all’esperienza, sono sempre fomentate da ebrei. […]

Indipendentemente da qualsiasi considerazione politica sul

futuro, il soldato deve svolgere un duplice compito:

1) Annientare l’eresia bolscevica, lo stato sovietico e le sue

forze armate.

2) Sterminare senza pietà le insidie e le crudeltà delle specie

straniere e in tal modo garantire la sicurezza della Wehrmacht

tedesca in Russia. Solo in questo modo assolveremo al compito

storico di liberare una volta per tutte il popolo tedesco dal

pericolo dell’ebraismo asiatico.

(M. Weinreich, I professori di Hitler. Il ruolo dell’Università nei

crimini contro gli ebrei, Milano, Il Saggiatore, 2003, pp. 165166. Traduzione di C. Salmaggi)

36

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

I SOLDATI TEDESCHI SUL FRONTE ORIENTALE

N

on è facile valutare il grado di allineamento ideologico

dei soldati comuni (inquadrati nell’esercito, la Wehrmacht,

non nelle SS), in quanto le fonti a volte sono di difficile lettura e

contraddittorie. Nei diari e nella corrispondenza, affermazioni

tipicamente naziste sono associate ad altre espressioni, di segno opposto, che denotano scarso interesse per la guerra e la

vittoria finale.

Nei primi sei mesi di combattimenti, le forze dell’Asse [=

l’alleanza tra Itala fascista e Germania nazista – n.d.r.]

persero 750.000 uomini, saliti a un milione nel marzo

1942; di questi, 250.000 erano morti dispersi. I soldati del

reggimento d’assalto Gross Deutschland cominciarono la

campagna di Russia in 6.000; alla fine del 1941, le perdite

erano pari a 4.070 unità; nel febbraio 1942, quello che

restava del reggimento erano tre ufficiali e 30 soldati. Nel

dicembre 1941, gli effettivi della 6a e 7a divisione corazzata

erano ridotti rispettivamente a 180 e 200 uomini, mentre

la 18a divisione corazzata consisteva in quattro battaglioni

di fanteria. Perdite così elevate significavano che i reparti

si riducevano a raggruppamenti di estranei messi insieme

solo per fare numero, senza nemmeno l’ombra dei forti

legami regionali e sociali che di solito cementano un’unità

combattente. Di fronte all’evidente superiorità dell’avversario

in uomini, mezzi e comandanti, le forze dell’Asse erano

tenute insieme solo da una disciplina ferrea, che puniva

anche infrazioni di poco conto – per non parlare della

diserzione, del panico o dell’automutilazione – col plotone di

37

8 settembre

esecuzione. Circa 15.000 uomini furono condannati a morte

dalle Corti marziali sul fronte orientale, mentre centinaia

di migliaia furono destinati ai battaglioni di punizione o

imprigionati. […] Il problema, nel collegare questi fattori

generali con le atrocità razziali, è che le seconde furono

pianificate in anticipo, e cominciarono non appena soldati e

reparti di polizia tedeschi ebbero varcato il confine. È quindi

impossibile attribuirle esclusivamente al deterioramento e

all’imbarbarimento del conflitto, che si verificarono in un

secondo tempo.

La licenza di comportarsi a piacimento col nemico fece in

qualche modo da contrappeso alla draconiana disciplina

imposta alla Wehrmacht. Nella forma più banale, le

truppe tedesche misero in atto tecniche di sopravvivenza

quotidiana rubando alimenti, bestiame e animali da tiro, il

contenuto di interi vagoni merci, abiti pesanti e calzature

di feltro, incuranti dei danni così arrecati ai civili. Si giunse

a togliere la paglia dai tetti delle casupole contadine per

nutrire gli animali da tiro. Inoltre i soldati saccheggiavano

le abitazioni senza alcun ritegno, come risulta evidente da

un rapporto del novembre 1941 dall’area arretrata 582:

<<Gli oggetti rubati includono, per esempio, sciarpe,

federe, tovaglie, asciugamani, calzoni, tendaggi, giacche,

capi di abbigliamento di ogni genere, arredi funerari,

scarpe da donna e da bambino, biancheria intima

femminile, eccetera>>. In alcuni casi il valore non di uso,

ma pecuniario, della refurtiva fa pensare all’esistenza di

qualche forma di criminalità organizzata. Così verso la fine

del 1941, a Witebsk, scomparvero 118 capi di bestiame, 15

tonnellate di sale, e un milione di fogli di compensato. In

altre località i militari vandalizzarono impianti e macchinari,

38

IL FASCISMO, LA GUERRA E L’ARMISTIZIO

o distrussero risorse ittiche in tal misura, dandosi alla pesca

con le bombe a mano, da potersi parlare di autentiche

forme di delinquenza. E come sempre, qualunque resistenza

della gente del posto era soffocata nel sangue.

La brutalità militare era anche influenzata dal

condizionamento subito dai soldati, cresciuti sotto il nazismo

ed esposti al supplemento di ideologia dell’addestramento.

Anche se bisogna andare cauti nel discutere di un così

enorme numero di uomini diversi per origini, età e convinzioni

politiche e religiose, ci sarebbe da stupirsi se molti di loro

non avessero creduto ardentemente nel Volk, nella patria e

nel Führer, nel naturale diritto dei tedeschi di conquistare

e signoreggiare, o nell’inferiorità culturale e razziale

degli altri popoli. […] Non è difficile trovare tracce della

mentalità da razza superiore nel comune soldato tedesco,

specialmente se si guardano le semiufficiali raccolte di

frasi e opinioni compilate dai nazisti. Ma simili opere di

natura propagandistica miravano a dimostrare che le forze

armate condividevano le idee del Führer. Così le raccolte di

corrispondenza dal fronte – se di questo veramente si trattava

– appaiono straordinariamente imbevute di razzismo, come

questa lettera di un soldato semplice datata agosto 1941:

<<Cosa sarebbe stato della nostra colta Europa se questi

figli della steppa, avvelenati ed ebbri di idee distruttive,

questi esseri subumani dalle menti plagiate, avessero invaso

la nostra bella Germania? Ringraziamo sempre con amore

e lealtà il nostro Führer, salvatore della patria e figura

storica>>. O questa, di un soldato scelto: <<Solo un

ebreo può essere bolscevico, per simili sanguisughe non si

può immaginare sorte migliore… Dovunque uno sputi, salta

fuori un ebreo… Per quanto ne so, non un solo ebreo ha

39

8 settembre

mai lavorato nel paradiso dei lavoratori; tutti, anche l’ebreo

più misero, hanno un posto [nell’apparato], ovviamente con

privilegi più o meno grandi>>.

L’odio razzista tipicamente nazionalsocialista di cui simile

corrispondenza è imbevuta, e la sua uniformità, danno da

pensare o almeno fanno desiderare di consultare gli archivi

degli editori, per cercare di capire se siano autentiche o

ritoccate. Lettere ritrovate di recente a Mosca, provenienti da

uffici postali della Russia occupata, poi ripresi dall’Armata

Rossa, hanno un tono diverso, molto più personale; il tono

di uomini che in un bunker, a lume di candela, affidano

alla carta pensieri sui famigliari o sulla morte sempre

incombente. La stragrande maggioranza di queste lettere,

molte messe insieme con fatica da soldati per i quali

ortografia, grammatica ed espressione verbale delle mozioni

erano attività inconsuete, rivela inoltre la preoccupazione di

cosa succedesse a casa. I loro autori non si soffermano né

sugli ebrei né sui civili russi; vogliono notizie dei parenti,

delle mogli, delle fidanzate, dei fratelli e delle sorelle, e

ricostruiscono con la fantasia quello che hanno perduto,

alcuni temporaneamente, molti per sempre. Se accennano

alla guerra è per descrivere fatiche e privazioni: le marce,

i digiuni, le notti all’addiaccio o in ripari miseri e malsani,

l’impossibilità di lavarsi e conservare il decoro personale. Si

attengono a quello che li attanaglia al ventre o alle gambe.

In queste descrizioni il nemico non ha molto spazio, se

non in quanto temuta parentesi di paura che s’intromette

nella continua ricerca di cibo e calore. […] Col deteriorarsi