2.

b) Rappresentazioni farsesche e “spirito della festa” nella

commedia plautina

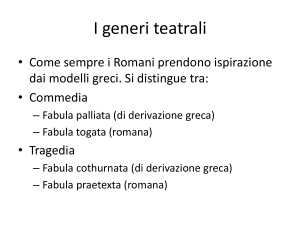

Se è legittimo, dunque, parlare, in generale, di una presenza del farsesco in

Plauto, per alcune commedie, che la critica riconosce giustamente come «più

plautine» delle altre (abbiamo analizzato il Persa, ma alle medesime – o a molto

affini – conclusioni saremmo giunti se avessimo analizzato altre commediebeffa quali l’Asinaria, il Miles, la Mostellaria, lo Pseudolus, la Casina), è

altrettanto legittimo parlare, non solo di singoli elementi o spunti farseschi, che

Plauto avrebbe utilizzato inserendoli nella tessitura del copione greco, ma

dell’istituto stesso della farsa (e specificamente, com’è ovvio, della farsa italica,

che il teatro preletterario latino aveva da lungo tempo fatta propria), descritto in

ogni sua componente e operante, all’interno e nelle vesti del teatro greco, come

teatro ad esso alternativo. Giacché in Plauto non c’è, propriamente, «teatro nel

teatro» (o non solo questo), bensì un certo tipo di teatro all’interno di un certo

altro, ben distinto e quasi opposto, tipo di teatro; e il primo non si riduce a un

puro e semplice stravolgimento o deterioramento in senso buffonesco del

secondo (avremmo, in tal caso, una commedia attica infarcita di elementi

farseschi, ma pur sempre e solo una commedia attica), ma gli si contrappone

come realtà autonoma e storicamente determinata: la farsa italica.

Riformuliamoci il quesito da cui eravamo partiti: perché la beffa? perché Plauto

le assegna un ruolo così centrale e determinante nella sua opera? Ora lo

sappiamo: perché la beffa gli consentiva di recuperare l’istituto della farsa (e

con esso, dobbiamo presumere, un po’ tutta la tradizione teatrale romana

preletteraria) all’interno della commedia in costume greco. È questa, tuttavia,

solo una prima, parzialissima soluzione del problema di fondo, una soluzione

insoddisfacente che genera a sua volta un nuovo quesito: perché la farsa? Qui,

la soluzione sembra ancor più agevole: perché la farsa favoriva un dialogo più

1

immediato col pubblico, richiedeva una comicità più facile e, insomma,

garantiva, a prescindere dagli esiti artistici (magari, spesso, a loro discapito),

popolarità e successo. Chi ha avuto la costanza di seguirmi passo passo

dell’analisi del Persa, avrà potuto constatare quanto poco la polemica immagine

oraziana di un Plauto smanioso di nummum in loculos demittere, post hoc /

securus cadat an recto stet fabula talo [«intascare il denaro, senza

preoccuparsi, poi, se la commedia cada o stia in piedi»] (cfr. Ep. II 1, 175 sg.) si

concili con l’impiego squisitamente letterario, con la cura del particolare, con la

capacità di inventare e sviluppare in senso tematico taluni spunti (parole e idee)

connessi col motivo centrale della commedia, quali emergono con ammirevole

coerenza da un capo all’altro del testo. Plauto accoglie la farsa, è vero, ma la

trasfigura poeticamente (è anche per questo che dobbiamo parlare, più che di

«farsesco», della «farsa come istituzione»: il farsesco resta farsesco, la farsa

come istituzione può diventare, e in Plauto di fatto diventa, metafora del “far

teatro” assoluto), e l’improvvisazione cui indulgono e nella quale si realizzano i

suoi personaggi è indubbiamente un’improvvisazione “da farsa”, ma è anche e

soprattutto il frutto di un paziente lavoro, come si dice, “a tavolino”. Se perciò

siamo disposti ad ammettere che l’accoglimento, da parte di Plauto, della farsa

ha come primo, ancorché legittimo, movente il desiderio di non rompere

bruscamente con la tradizione, agevolando il contatto col pubblico, il livello

letterario ed artistico a cui tale accoglimento si manifesta basta da solo a

garantirci che il potere di Plauto non si esaurisce, come fin troppo spesso si è

creduto, in una “demagogica” sudditanza ai gusti e alle attese del pubblico, ma

risale, anche, ad istanze ben altrimenti profonde e “rispettabili”.

Per procedere alla puntualizzazione di tali istanze è necessario, prima,

sgomberare il terreno da quello che rischia di diventare un pericoloso equivoco.

È sin troppo chiaro che, in Plauto, esiste una strettissima correlazione tra

l’attitudine farsesca, la vocazione alla beffa, e la tematica, assolutamente

centrale, dei ludi. Si può anzi affermare che, nella fantasia di Plauto, l’idea della

2

gioiosa partecipazione di attori e pubblico ai ludi in generale e a quelli scenici in

particolare fa tutt’uno con l’idea di una non meno gioiosa partecipazione di

taluni personaggi (servi, meretrici, sicofanti e simili) alla ludificatio di talaltri

personaggi (padri taccagni, madri o mogli tiranniche, ruffiani dal cuore di pietra).

Tra ludos facere, insomma, e ludos facere aliquem, tra «celebrare la festa» e

«ordire ed attuare una beffa ai danni di qualcuno», non c’è alcuna sostanziale

differenza. Voler tuttavia spiegare, come s’è fatto di recente da più parti, la

massiccia presenza farsesca in Plauto, e le incongruenze strutturali, nonché il

totale capovolgimento sia delle convenzioni sia della concreta realtà storica

politica e sociale che tale presenza farsesca trascina con sè, facendo appello,

col sussidio dell’altropologia e della psicanalisi, alla natura essenzialmente

“dionisiaca”, “liberatoria” e “sovvertrice” della “festa assoluta” (intesa, cioè, in

senso metastorico), istituendo una diretta connessione tra la “licenza” dei servi

nei Saturnalia e quella sei servi plautini, o anche interpretando l’indulgenza di

Plauto verso atteggiamenti di dubbia moralità e di dubbia religiosità come un

fatale tributo allo “spirito della festa”, sembra a me un’operazione, ancorché

legittima e persino necessaria, pericolosamente tautologica e riduttiva: essa

descrive, non spiega, e induce a confondere l’universale e perenne disponibilità

al divertimento che caratterizza, dal punto di vista “passivo” dello spettatore, la

partecipazione a un evento spettacolare collettivo, nel nostro caso alla fruizione

di una rappresentazione comica a sua volta inserita nella cornice dei ludi, con le

modalità specifiche attraverso cui tale spettacolo si realizza, con le qualità

artistiche, in ultima analisi con le “intenzioni poetiche”, del responsabile “attivo”

dello spettacolo medesimo, e cioè, nel nostro caso, dell’autore comico Plauto.

[…]

I ludi erano le occasioni collettive in cui la vita – etica, politica, religiosa – della

città ricercava, e pur tra molte difficoltà, trovava, in veste spettacolare e rituale

insieme, il proprio significato “ufficiale”. Ora, la commedia plautina altro non era,

a dispetto del costume greco, che il rispecchiamento, comicamente deformato,

3

di quella vita cittadina: colta e aggredita nel suo precipuo carattere di enfatica, e

perciò stesso, almeno in parte, ipocrita, esteriorità. I personaggi-teatranti di

Plauto “riscrivono” la storia contemporanea, e riscrivono, a loro modo, i canoni

dell’etica comunitaria, fanno risuonare, additandone la falsità del timbro, le

parole che ne erano veicolo e salvaguardia (emblematico, in tal senso, il

ribaltamento dei “valori” moralmente positivi in favore di quelli tradizionalmente

ritenuti negativi), portando allo scoperto le fratture, le incongruenze, in contrasti

che proprio l’eterna illusione della “festa” presumeva di cancellare: non dalla

parte di Fulvio [Nobiliore, nobile fillelèno] e nemmeno contro Fulvio, non dalla

parte di Catone ovvero contro Catone, ma sempre e solo contro quanto di non

vero e di profondamente risibile c’era nelle parole e nelle azioni di entrambi.

Così, nella commedia di Plauto la ciuitas romana ritrovava, e con essa era

chiamata a misurarsi, quella funzione di critica totale, assoluta che, ad Atene,

aveva caratterizzato, non la néa (specchio fedele, ancorché stilizzato, di una

realtà politica e sociale in decadenza, tutta rivolta, in senso intimistico,

all’introspezione psicologica e all’approfondimento dei rapporti interumani a

livello familiare, sostanzialmente indifferente ai problemi della polis), bensì

l’archàia, della quale tra l’altro, non a caso, veniva riproposta e chiamata a

nuova vita l’attitudine ostentatamente antirealistica, iperbolica, fantastica. E

proprio in questa peculiare funzione di “catarsi collettiva”, che, in una cornice

ludica apparentemente consolatoria, offriva a ciascun cittadino in quanto

cittadino un’occasione di ripensamento sulle ipocrisie proprie e dei suoi simili,

cogliamo la cifra ultima e più autentica dell’atteggiamento del poeta «barbaro»

nei confronti dei modelli greci, nonché della contrapposizione che egli,

nell’accoglierli, venne istituendo tra la “regolarità” del dramma borghese e

l’“irregolarità” della farsa.

(G. Chiarini, La recita. Plauto, la farsa, la festa, Pàtron, Bologna, 1979,

pp. 212-216; 230-233)

4