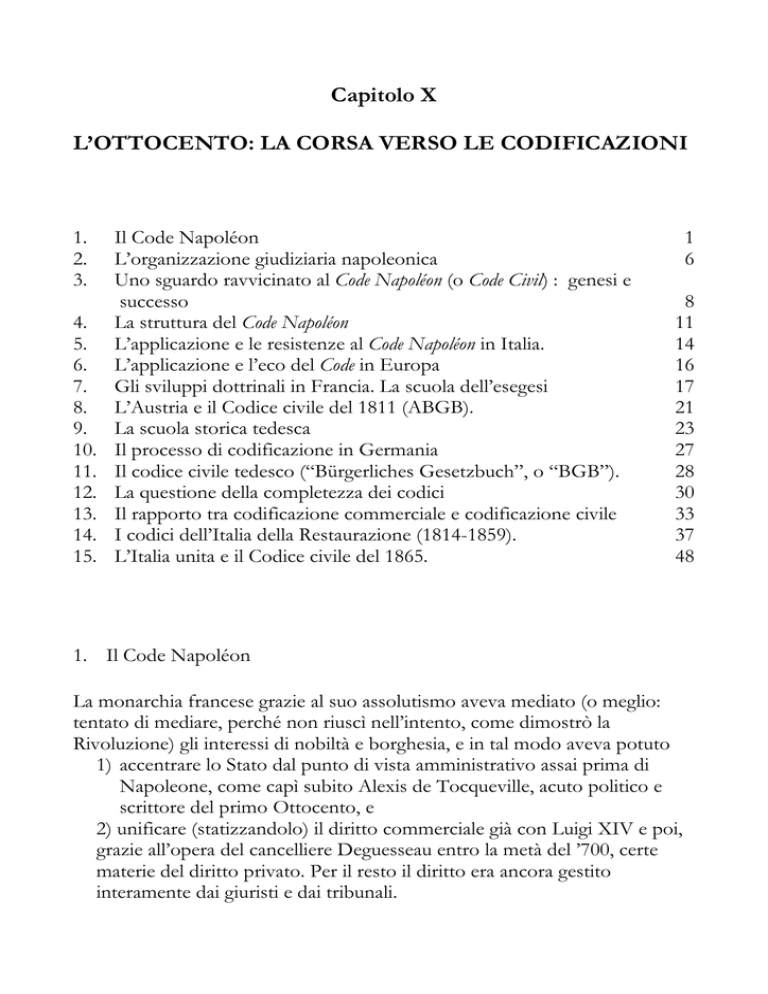

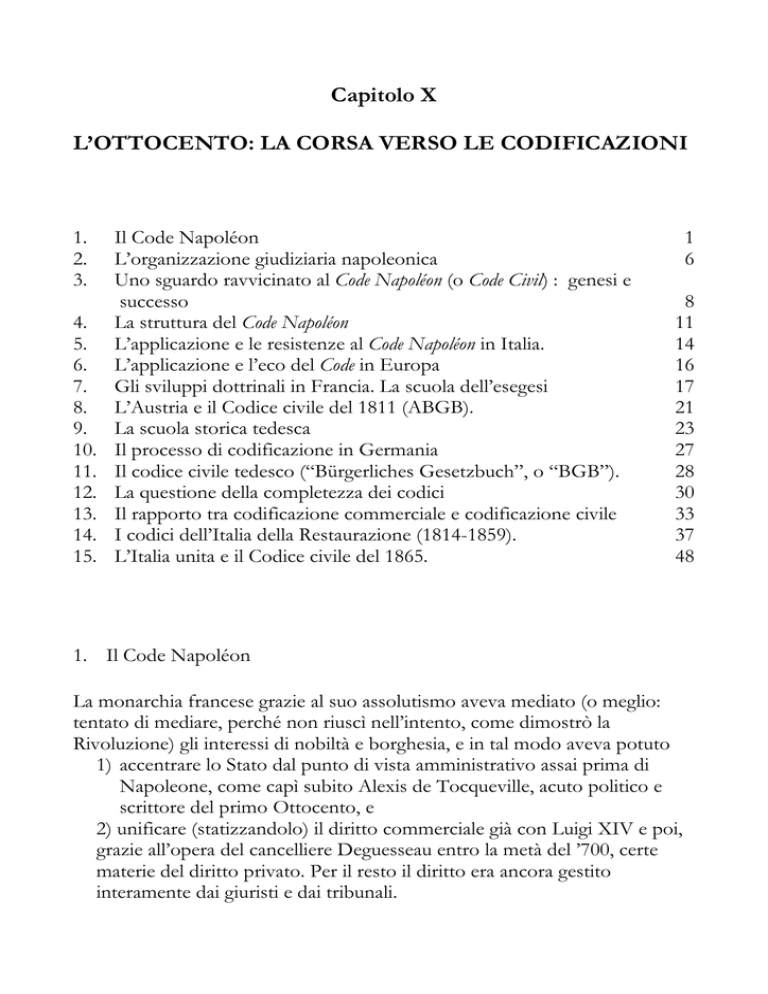

Capitolo X

L’OTTOCENTO: LA CORSA VERSO LE CODIFICAZIONI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Il Code Napoléon

L’organizzazione giudiziaria napoleonica

Uno sguardo ravvicinato al Code Napoléon (o Code Civil) : genesi e

successo

La struttura del Code Napoléon

L’applicazione e le resistenze al Code Napoléon in Italia.

L’applicazione e l’eco del Code in Europa

Gli sviluppi dottrinali in Francia. La scuola dell’esegesi

L’Austria e il Codice civile del 1811 (ABGB).

La scuola storica tedesca

Il processo di codificazione in Germania

Il codice civile tedesco (“Bürgerliches Gesetzbuch”, o “BGB”).

La questione della completezza dei codici

Il rapporto tra codificazione commerciale e codificazione civile

I codici dell’Italia della Restaurazione (1814-1859).

L’Italia unita e il Codice civile del 1865.

1

6

8

11

14

16

17

21

23

27

28

30

33

37

48

1. Il Code Napoléon

La monarchia francese grazie al suo assolutismo aveva mediato (o meglio:

tentato di mediare, perché non riuscì nell’intento, come dimostrò la

Rivoluzione) gli interessi di nobiltà e borghesia, e in tal modo aveva potuto

1) accentrare lo Stato dal punto di vista amministrativo assai prima di

Napoleone, come capì subito Alexis de Tocqueville, acuto politico e

scrittore del primo Ottocento, e

2) unificare (statizzandolo) il diritto commerciale già con Luigi XIV e poi,

grazie all’opera del cancelliere Deguesseau entro la metà del ’700, certe

materie del diritto privato. Per il resto il diritto era ancora gestito

interamente dai giuristi e dai tribunali.

Fu la Rivoluzione a porsi il problema della codificazione per motivi politici

contro i privilegi di ceto, e quindi a fare un passo ulteriore. Solo la

Rivoluzione del resto avrebbe potuto metter mano a un’area del diritto

privato altrimenti intangibile, come matrimonio e famiglia, fino ad allora in

gran parte sotto l’influsso della Chiesa tridentina. Il risultato duraturo della

Rivoluzione fu appunto la ‘laicizzazione’ dello Stato, che poteva così intervenire

anche in questi settori prima preclusi. Perciò il matrimonio contrattuale

statale - inesistente per il diritto della Chiesa - entrò a far parte della vita

quotidiana come vi entrò addirittura la possibilità del divorzio, che fu

introdotto allora col Code Napoléon per la prima volta (e quindi anche, sia pure

per pochi anni, in Italia); ugualmente, divenne normale l’anagrafe civile, prima

curata invece dai parroci. Perciò anche i rapporti patrimoniali tra coniugi

trovarono ora la loro completa regolamentazione nella legge, la quale

individuò la famiglia come la prima cellula autoritaria della società, posta

sotto l’autorità del padre e marito, che deve sovrintendere alla attività

giuridica della moglie, ritenuta non all’altezza delle sottigliezze giuridiche.

L’operazione di ‘statizzazione’ del diritto privato riesce dunque in Francia,

grazie alla Rivoluzione che l’aveva prevista tra le sue riforme, col Code civil

approvato nel 1804, detto poi Napoléon per ossequio all’Imperatore dei

Francesi, che del resto intervenne attivamente alle riunioni per la sua

redazione.

Il Codice nell’intenzione di Napoleone doveva costituire una sorta di ‘Bibbia

del cittadino’, un libro che l’avrebbe accompagnato negli affari giuridici dalla

nascita alla morte, un libro che doveva essergli comprensibile - e perciò fu

scritto chiaramente e nella lingua nazionale contro tutte le astruserie del

diritto d’Ancien régime. Napoleone vuole assicurare anche il superamento degli

estremismi di sinistra del passato e le inconcludenze del governo del

Direttorio. Il Codice vuole dare l’idea di una società pacificata e unificata,

basata sul consenso (e egli ne ricevette certamente tantissimo: è il c.d.

‘bonapartismo’ che tormenterà l’acutissimo Marx), sicura perché ordinata,

popolata di proprietari (molti dei quali hanno comprato i beni ‘nazionali’ tolti

a chiese e monasteri) e al tempo stesso buoni mariti e padri con a

disposizione gli strumenti giuridici per far valere il loro buon senso

patriarcale.

Il Codice è perciò incentrato essenzialmente sulla proprietà (e, come vedremo

in seguito nel presente capitolo, essenzialmente sulla proprietà immobiliare),

sui suoi modi di acquisto e di trasferimento da parte del ‘cittadino’, che è la

nuova figura astratta creata dalla Rivoluzione e accortamente non rinnegata

da Napoleone.

Non più nobili, borghesi, mercanti e preti per la legge, ma l’unico soggetto di

diritto: il cittadino. Napoleone imperatore creerà una sua nobiltà, così come il

clero, i militari e i commercianti continueranno ad esistere naturalmente, ma

lo status soggettivo non doveva comportare regole diverse ai fini privatistici.

Sul piano pubblicistico le differenze continuarono però ad esistere, dato ad

esempio che le leggi elettorali assicuravano l’elettorato solo a chi aveva un

certo ‘censo’, ossia una certa ricchezza. Ma il ricco, il nobile, il clochard (il

barbone, pron. ‘closciar’) avevano ora tutti uguali strumenti a disposizione dal

punto di vista privatistico, ed essi erano chiaramente rinvenibili nel grande

Code.

Strumenti, si badi, a disposizione di chiunque in tutte le parti del Paese. Per la

prima volta nella storia francese, ora non ci sarebbero più state differenze tra

Bretoni e Provenzali etc., ma un unico diritto privato uguale per tutti, che

eliminava l’antica divisione tra Paesi di diritto scritto e di diritto

consuetudinario. Val la pena di sottolineare quanto ciò abbia giovato al senso

di Nazione dei Francesi e quanto anche alla penetrazione della propaganda

portata all’estero da Napoleone?

Il Code mirava a una società nuova, perché dava concretezza alla libertà e

all’uguaglianza (solo giuridica) se non proprio alla fratellanza in concreto. I

Francesi riescono così a costruirsi l’immagine di coloro che si sacrificano,

anche a prezzo della vita, per portare ovunque il nuovo Verbo, per spezzare

le catene che hanno vincolato per tanto tempo le energie ‘naturali’ degli

uomini. La novità di questa ideologia è dimostrata dalla relativa facilità con

cui essa trovò accoglienza - almeno in un primo tempo - all’estero,

sollecitando contro le dinastie di diritto divino regnanti (terrorizzate

dall’egualitarismo diffuso dai Francesi) il sorgere di nuclei di ‘patrioti’ pronti a

trasferire localmente il Verbo rivoluzionario (moderato ormai, ma sempre

rivoluzionario di fronte ai regimi d’Antico regime) per creare la Grande Nation

affratellata contro il passato oscurantista. È questo il germe ancora confuso

da cui si svilupperanno i moti liberali e risorgimentali anche in Italia.

Anche se i Francesi furono poi localmente quanto mai autoritari e a favore

del centralismo parigino al punto da provocare presto risentimenti estesi

sfocianti anche in sanguinose rivolte - soprattutto per non aver rispettato le

tradizioni religiose profondamente radicate (pensiamo ai moti ‘sanfedisti’ al

Sud, o ai Viva Maria in Toscana) -, non c’è dubbio che la loro martellante

propaganda a favore dei diritti dei ‘cittadini’ e dei ‘popoli’ in rivolta contro i

governi dispotici di un tempo, contro i ‘signori’ feudali e i nobili del passato, e

a favore di una fratellanza che andava al di là delle Nazioni storiche, dei

confini, delle differenze di religione, di lingua e di storia, contribuirono

enormemente alla diffusione entro il senso comune, di tutti, del razionalismo

moderno ed egualitario prima appannaggio soltanto di ristrette élites.

Anche se di fatto (un po’ com’è successo spesso nella storia della Chiesa)

tradirono gli ideali da essi stessi propagandati, con i fermenti introdotti

ovunque in Europa, i Francesi finirono per contribuire potentemente, in

pochi anni, direttamente o meno, e anche solo per reazione, a creare

l’orizzonte ideale che sostanzia la civiltà contemporanea. Contro

semplicistiche e/o frettolose sottovalutazioni della Rivoluzione apparse in

occasione del II centenario celebrato pochi anni fa, si può certamente dire

che la Rivoluzione e Napoleone, con i sommovimenti materiali e ideali che

hanno provocato in Europa, sono direttamente collegabili agli eventi

grandiosi dell’Ottocento e del Novecento, ai movimenti nazionali, italiani,

tedeschi etc., liberali e democratici e così via ovunque radicatisi e stimolo di

vicende diversissime - e anche drammatiche: vedi il caso del ‘socialismo’

sovietico -, ma con un minimo comun denominatore: 1) la dimensione di

massa dei fenomeni sociali, a cominciare dalla diffusione delle ideologie e, 2),

il loro ‘temporalizzarsi’, secolarizzarsi - ossia l’essere ormai ancorate

saldamente ai problemi terreni, di ogni giorno ed entro un quadro politico

dato, ‘regionale’, crollate le prospettive di salvezza universale del

Cristianesimo.

Ma il Code è da un certo punto di vista anche più importante delle Costituzioni

francesi portate dalle truppe (in particolare quella dell’anno III, imitata quasi

ovunque a cominciare dall’Italia napoleonica), perché le costituzioni

mutarono con relativa frequenza, in relazione ai mutamenti politicoistituzionali decisi a Parigi (prima Repubbliche locali, poi monarchie collegate

all’Impero napoleonico), mentre il Code espresse subito una normativa in

accordo con bisogni sociali profondi. La politica con le sue necessità

congiunturali modificava (e modifica oggi) in continuazione gli equilibri

giuspubblicistici, anche se già allora diffuse potentemente l’idea che ogni

Paese civile deve avere una ‘sua’ costituzione, mentre il diritto privato può

apparire ‘immobile’, ‘naturale’, una volta che esso è riuscito - appunto con il

codice napoleonico - ad esprimere l’ordine della natura descritto da Domat e

dai Fisiocratici.

Operazione ideologica di enorme portata, quindi, con la traduzione sul piano

‘privatistico’ delle aspirazioni illuministe, che avevano presente un uomo

astratto, ‘naturale’, al di là delle sue qualificazioni socio-economiche.

Operazione bollata come ‘conservatrice’ naturalmente da chi si rende conto

oggi che il ‘soggetto unico’ del codice è pura forma mistificante, perché

comporta la conseguenza di oscurare le disuguaglianze reali presenti nella

società, dato che il clochard non avrà mai modo di utilizzare né i contratti del

codice né il testamento, visto che non ha proprietà di cui disporre.

Ma intanto si è creato un quadro legislativo favorevole alla libertà economica,

perché si può comprare e vendere liberamente tutto, ora che finalmente si

sono aboliti feudi, grandi manomorte, primogeniture e fedecommessi. La

proprietà venne ‘socializzata’ nel senso che viene messa sul mercato, a

disposizione di chi volesse investire e intraprendere. Da qui viene fuori anche

quel ceto di piccoli e medi proprietari rurali (spesso conservatori) che ha

avuto un’importanza enorme nella storia di Francia: si pensi che il Code è

tanto individualistico e ‘borghese’ che non solo valorizza la autonomia privata

con la libertà contrattuale, col consenso che basta a trasferire la proprietà, ma

guarda con sfavore alla comproprietà, perché si riteneva che non consentisse

una buona gestione dei patrimoni.

È quindi il codice del ‘mercato’com’era pensato allora, essenzialmente

agricolo, che lancia un segnale politico inequivocabile. Non a caso durante la

Restaurazione laddove esso fu conservato o imitato (e fu questa la regola),

pur in ordinamenti ridivenuti ‘assolutistici’, cioè privi di libertà politiche, il

Codice fu riguardato come un baluardo di importanza ‘costituzionale’, perché

garantiva almeno un certo quadro ‘civile’, di libertà socio-economiche, anche

se non accompagnate da quelle politiche come la libertà di stampa, di

associazione etc.

Tra l’altro, i governi ‘restaurati’ non fecero tesoro soltanto di queste

innovazioni rivoluzionarie (guardandosi bene ad esempio dal restaurare i

feudi), ma presto cominciarono a guardare ad altre novità giuspubblicistiche

francesi molto utili al rafforzamento dei poteri centrali. Il prefetto ad esempio,

l’onnipotente e onnipresente commissario governativo sovrintendente alle

autonomie locali, divenne per tutti i governi un modello da copiare, come lo

erano altre novità ‘rivoluzionarie’.

Si pensi ad una conseguenza importantissima della separazione dei poteri,

come quella per cui si comincia a pensare che gli atti amministrativi non

potevano essere sindacati dal giudice ordinario e che portò anche alla tesi che

non si potevano neppure inquisire penalmente i funzionari amministrativi,

perché sarebbe equivalso a ledere la loro immunità derivante dalla

separazione dei poteri! Così le materie amministrative più interessanti per il

governo (quelle fiscali ad es.) vennero sottoposte a giudici speciali dipendenti

dal governo stesso: siamo alle origini dell’attuale giustizia amministrativa, di cui

il Consiglio di Stato è il frutto ottocentesco migliore. Per le stesse questioni

civili, invece dei Parlements, che erano state corti sovrane decentrate

indipendenti una dall’altra, si organizzarono corti dipendenti

burocraticamente l’una dall’altra, con in cima la Corte di Cassazione.

2. L’organizzazione giudiziaria napoleonica

Quel che é certo é che le linee dell’organizzazione amministrativa e giudiziaria

create in Francia nel periodo consolare ebbero grande successo non solo in

Francia, ma furono esportate in Italia e in altre zona d’Europa e seguite in

seguito come modelli di razionalizzazione e semplificazione laddove in

precedenza allignavano caos o costanti sovrapposizioni di competenze.

Le riforma giudiziaria é coeva di quella amministrativa: la prima é datata 18

marzo1800, la seconda 17 febbraio dello stesso anno. Entrambe sono frutto

di un decreto consolare.

Il protagonista della nuova amministrazione sarà senza dubbio il prefetto,

rappresentante dello stato centrale nel dipartimento e superiore gerarchico

rispetto alle varie branche dell’amministrazione locale.

La nuova organizzazione giudiziaria, invece, pur rispondendo alle istanze di

separazione dei poteri fatte proprie dalla Rivoluzione (che già nel novembre

1789 aveva abolito quegli organi misti amministrativi/giudiziari di grande

influenza che erano i Parlements), instaurerà una giustizia basata su una chiara e

ben disciplinata pluralità di gradi di giurisdizione ma composta questa volta di

personale non più eletto dal popolo (come aveva previsto la prima grande

legge di riforma giudiziaria, quella varata tra il 16 e 24 agosto 1790), ma

nominato dal governo e inamovibile solo dopo un certo numero di anni (5)di

esercizio professionale, la qual cosa non scoraggerà le famose epurazioni della

magistratura effettuate dal Bonaparte (e che rimarranno una costante della

storia francese sino ad oggi!).

Il decreto del 18 marzo 1800 prevede, alla base della piramide giudiziaria, il

giudice di pace, figura “vicina al popolo”, con funzioni sia giudicanti vere e

proprie che di arbitrato tra la parti. In materia civile, é competente in unica

istanza per le cause fino a 50 franchi di valore, con appello fino a 100 franchi.

In materia penale, é competente per i reati di più lieve entità. In seconda

istanza, é poi creato un tribunale (collegiale) di “arrondissement” (distretto,

circoscrizione del dipartimento), formato da un minimo di tre giudici secondo

l’importanza e la popolazione del distretto: ha competenza in civile per cause

fino a mille franchi, e oltre tale soglia solo in prima istanza, in penale invece

per reati comportanti pene correzionali e in ogni caso non superiori ai due

anni di reclusione. Infine, sono creati dei tribunali d’appello (chiamati “corti

d’appello” dal 1804, “corti imperiali” dal 1810) costituiti da una o più sezioni

e a competenza unicamente civile, in ragione di uno per ogni tre dipartimenti

e giudicanti in appello le sentenze emesse dai tribunali civili d’arrondissement.

In penale, si ha la creazione di tribunali criminali giudicanti anch’essi in

appello dalle sentenze penali dei tribunali di distretto, o, in istanza unica, sulle

pene più gravi (le c.d. “pene infamanti”) previste dalla legge penale (il Code

pénal del 1791, cui succederà il Code pénal napoleonico del 1810). Si tenga

inoltre presente :

a) che presso ogni tribunale di distretto e tribunale criminale funzionava

una giuria, analoga alle attuali giurie popolari. Tale giuria era presieduta

da un “direttore della giuria” che era normalmente uno dei magistrati

che componevano il relativo organo giudicante;

b) che presso ogni tribunale (salvo che presso i giudici di pace) era

presente, come rappresentante del pubblico interesse, un pubblico

ministero, chiamato “commissario del governo”. A partire dal periodo

imperiale (dopo il 1804), esso prenderà il nome di procuratore imperiale

(procuratore generale per i tribunali/le corti d’appello);

c) che, nonostante tutto, si ricorrerà spesso, in periodo napoleonico

(specialmente a Napoli), all’istituzione di tribunali “speciali” e militari

deroganti alla competenza dei normali tribunali criminali e volti a

reprimere reati quali il brigantaggio, la renitenza alla leva ecc.

Vertice assoluto della piramide era l’importantissima Cour de cassation sedente a

Parigi, creata nel 1790 e giudice, come si é detto, di mera legittimità.

E’ utile tenere presente questo rapido schema, poiché esso attraverserà la

penisola durante tutto il periodo napoleonico, resterà durante la

Restaurazione e costituirà un precedente importante del decreto 6 dicembre

1865 sull’organizzazione giudiziaria del Regno d’Italia.

Infatti, l’organizzazione giudiziaria dell’Italia unita – che ormai suona

familiare alle nostre orecchie di contemporanei con la sua articolazione in

giudici conciliatori, pretori monocratici, tribunali di circondario, corti

d’appello e d’assise e corti di cassazione (la cassazione unica verrà creata solo

nel 1923) recava ancora i segni evidenti della razionalizzazione napoleonica.

3. Uno sguardo ravvicinato al Code Napoléon (o Code Civil) : genesi e

successo

Promulgato il 21 marzo 1804, il Code Napoléon (all’epoca chiamato “Code

Civil des Français”) è senza dubbio un traguardo storico non solo per la

storia del diritto francese, ma europea in senso lato. Esso chiude per sempre

l’era – più che millenaria – del cosiddetto “diritto comune” (quella

fondamentale fonte di diritto, costituita dal complesso del diritto giustinianeo

a cui si era aggiunta e sedimentata, col passare dei secoli, la massa delle opinio

iuris, delle sentenze delle supreme giurisdizioni, degli editti imperiali ecc.) e

costituisce il punto di partenza ( o perlomeno uno dei punti di partenza) del

diritto contemporaneo.

In Francia, più d’un giurista d’antico regime aveva auspicato l’unificazione di

un diritto privato già diviso territorialmente tra “pays des coutumes” (nord

della Francia, ove era in vigore un diritto consuetudinario, originariamente

non scritto, di origine germanica, pur se costantemente influenzato dal diritto

comune) e “pays de droit écrit” (sud della Francia a partire grosso modo dalla

Loira, ove il diritto comune scritto era fonte di diritto a pieno titolo, pur se

accanto alle consuetudini locali). In fondo, le grandi opere di giuristi come

Domat e Pothier miravano ad una tale unificazione nel nome della “raison

écrite” romana, sebbene rimangano circoscritte al piano dottrinale, e non a

quello “de iure condito”. Nonostante una Francia dell’89 ancora localistica e

legata alla tradizione non formulasse quasi nessun auspicio agli Stati generali

per un’unificazione del diritto civile (mentre nel penale si auspicava

abolizione della tortura, la trasparenza delle procedure etc.), l’Assemblea

Costituente scaturita dalla Rivoluzione dell’Ottantanove decreterà invece che

“sarà fatto un Codice di leggi civili comune a tutto il Regno”.

Per realizzare una tale ambizione, uno dei più noti giuristi francesi, il

Cambacérès, aveva presentato tre progetti – rispettivamente nel 1793, 1794 e

1796 – naufragati però di fronte all’incalzare degli eventi rivoluzionari e

all’instaurazione del Terrore robespierriano.

Nel nuovo clima di “legge ed ordine” instaurato dal Consolato, Bonaparte

Primo Console, può ‘riprendere l’opera codificatoria. E soprattutto, quel che

più conta, egli può disporre dell’appoggio di gran parte dei giuristi, desiderosi

di collaborare con il nuovo regime.

Si tratta di nomi spesso famosi, come Tronchet, Target, Cambacérès e altri,

caduti in disgrazia a rischio della vita durante il Terrore (1792-1794), e che

credono nella necessità di un ristabilimento dell’ordine (nel linguaggio

odierno, seppure approssimativamente, potremmo parlare di desiderio di

“svolta moderata”) e della concordia nazionali. Bonaparte appare ai loro

occhi come l’incarnazione di questo auspicio politico. Tale singolare contesto

psicologico, che ha reso così gradita agli occhi della classe dei giuristi la figura

del Bonaparte, è stata oggetto di recenti ricerche, tra l’altro ad opera di JeanLouis Halperin in Francia (il quale, nel suo volume “L’impossibile Codice

Civile” ben ha messo in evidenza come Napoleone abbia “sbloccato” una

situazione giuridico-politica che in precedenza non si prestava certo alla

redazione di un nuovo codice civile in tempi rapidi, nonostante l’unificazione

del diritto in Francia fosse un’aspirazione di vecchia data dei pratici del

diritto, pur “affezionati” alle loro consuetudini locali) e di Adriano Cavanna

in Italia.

Bonaparte può quindi riprendere l’iniziativa : un nuovo progetto di codice è

affidato, nell’anno 1800, alle cure di una commissione governativa

comprendente quattro grandi nomi del diritto francese : Tronchet (lo

sfortunato difensore ufficiale di Luigi XVI nel processo intentatogli dalla

Convenzione nel 1792, e che si concluderà, per un solo voto di maggioranza,

con la sua condanna a morte), Portalis, Bigot de Préameneu e Maleville. Il

loro lavoro durerà cinque mesi.

Successivamente, il progetto di Codice è trasmesso ai tribunali e rivisto dal

Consiglio di Stato nel corso di una serie di un centinaio di sedute (a buona

parte delle quali lo stesso Bonaparte interverrà attivamente), per poi essere

sottoposto per parere e voto finale ad altri importanti organi costituzionali

quali il Tribunato ed il Corpo Legislativo. L’opposizione di parte dei Tribuni

e del Legislatori (gli odierni deputati) sarà superata dal Bonaparte grazie ad

epurazioni e al voto finale da parte di assemblee completamente sottomesse

alla sua volontà (1802-1803). Anche per questo motivo, il Code può ben

meritare l’appellativo di Code Napoléon che gli fu dato qualche anno dopo!

Il Code, come accennato sopra, unisce desiderio di codificazione unitaria e

culto della legge. Sarà figlio della Rivoluzione nelle sue norme di libertà

giuridica ed eguaglianza (“ogni francese godrà dei diritti civili”, proclama

l’articolo 8 confermando così l’abolizione di ogni privilegio di casta o classe e

tirando un tratto di penna rivoluzionario su tutto l’Antico Regime), laicità (il

matrimonio esclusivamente civile ed il divorzio sono introdotti) e trionfo

della proprietà, ma si coniugherà nondimeno con un quadro politico

napoleonico di autoritarismo (riflettuto, curiosamente, nel microcosmo

familiare costruito nel Code : le disposizioni sulla famiglia sono infatti

improntate nettamente alla rigida supremazia maritale).

In Francia, per ottanta anni, il Code non sarà oggetto di alcuna modifica di

rilievo. La prima in ordine di tempo sarà la reintroduzione del divorzio,

abolito durante la Restaurazione e ripristinato appunto nel 1884 (peraltro in

forma ristretta, essendo la sua esperibilità limitata a casi – es. adulterio –

tassativamente prescritti) . Ma occorrerà attendere il secondo dopoguerra per

assistere ad un’importante opera di novellazione su un testo ancora vigoroso

pur nel suo progressivo invecchiamento. Attualmente, si calcola che circa la

metà delle sue originarie 2281 disposizioni siano ancora in vigore nella forma

primigenia.

Al di fuori della Francia, il Code ha avuto, per buona parte del XIX secolo,

grande successo, sia come testo adottato in molti paesi a seguito

dell’occupazione o influenza francese su buona parte dell’Europa tra il 1800

e il 1814 e sopravvissuto alla bufera napoleonica (conclusasi definitivamente

nel 1815), sia come modello ispiratorio di ulteriori codificazioni civilistiche.

Nel primo caso, occorre ricordare la sua sopravvivenza nei territori della

Renania fino al 1900 (anno dell’entrata in vigore del BGB tedesco), nel

Cantone di Ginevra sino al 1912, in Polonia e in Romania sino al 1945. Nel

Belgio e nel Lussemburgo, poi, entrato in vigore con l’occupazione

napoleonica, esso vi è tuttora in vigore (e incarna una sorta di -- parziale “unità del diritto” dei paesi francofoni d’Europa).

In Italia, fu mantenuto in vigore nel Principato di Lucca sino al 1865, a

Napoli sino al 1819 e a Genova sino al 1837.

Ma ben più importante fu il suo fungere da modello per codificazioni

successive. E qui, l’esempio italiano è quanto mai significativo : il primo

codice civile dell’Italia unificata, il Codice Pisanelli del 1865 (così chiamato dal

nome del Guardasigilli dell’epoca) si pone, per la sua struttura e parte delle

sue disposizioni, nel solco del Code.

4. La struttura del Code Napoléon

Tecnicamente, il Code si presenta diviso in tre libri (seguendo così da vicino

l’antica ripartizione in personae, res e actiones cara al diritto romano) : il primo è

dedicato alle persone, il secondo alla proprietà, il terzo ai modi di

trasmissione o modifica della stessa. In realtà, il terzo libro é comprensivo di

norme sulle obbligazioni, i contratti, le successioni ecc. tutte però viste e

accorpate sotto l’angolo visuale della proprietà come manifestazione concreta

e fisica della nuova “libertà” acquisita dal cittadino e sanzionata nelle

Costituzioni dell’epoca rivoluzionaria e post-rivoluzionaria, in America e in

Francia.

Il primo libro del Code crea un diritto delle persone improntato all’eguaglianza

e alla libertà individuale : il cittadino è ora libero di possedere, di disporre e

godere dei suoi beni senza più vincoli o limiti derivanti dalla sua appartenenza

a ceti, caste o classi, e senza più discriminazioni. Ogni privilegio in tal senso è

abolito. Un’impostazione certo rivoluzionaria, perché, opponendosi al

“passato prossimo” di un Antico Regime popolato da privilegi e vincoli

individuali, feudali e territoriali di ogni sorta, crea una società di “eguali”, o

meglio di cittadini “liberi nell’eguaglianza”, le cui differenze sono ora date

unicamente dalle singole possibilità economiche. E’ per questo che si è spesso

parlato e si parla tuttora di un Codice “borghese”, intendendo con tale

espressione una codificazione indubbiamente funzionale alle aspirazioni di

una borghesia fondiaria e commerciale (non ancora però industriale, agli

albori del XIX secolo in una Francia ancora agricola al 90%) in ascesa, ora

libera di comprare e intraprendere, in gran parte acquirente dei “beni

nazionali” e desiderosa di consolidare il proprio ruolo sociale.

Ma attenzione : tale espressione di Codice “borghese”, ahimè usata e abusata,

non deve risolversi in una generica banalizzazione, poiché in prospettiva

storica non è da perdere di vista il grande e rivoluzionario progresso di libertà

del codice rispetto alle angustie feudali degli anni precedenti al 1789 (sempre

che si voglia adottare tale data come spartiacque tra un “prima” e un “dopo”).

Alla libertà “esterna” nella società corrispondeva comunque, nel Code, una

“autorità interna” che era quella dell’uomo nel microcosmo familiare.

Napoleone fu spinto a tale “maschilismo” familiare per sue presunte

convinzioni antifemministe? Gli storici hanno azzardato anche tale ipotesi,

tra le altre.

Comunque stiano le cose, é certo che la famiglia disegnata dal Code si presenta

estremamente squilibrata a favore dell’uomo. L’uomo, come sposo e padre,

era capofamiglia unico e unico titolare della patria potestà; alla donna –

secondo il tradizionale concetto giuridico dell’inferiorità femminile - era

imposto un dovere di obbedienza e di seguire il marito ovunque egli

intendesse stabilirsi, ed eventuali trasgressioni agli obblighi di fedeltà

(adulterio) erano sanzionati più severamente per la donna che per l’uomo.

Inoltre, fatto di non poco rilievo, la donna abbisognava dell’autorizzazione

maritale per ogni atto di natura patrimoniale (eccetto il testamento) ed era

esclusa da ogni autorità sui figli, mentre l’uomo deteneva nei loro riguardi

ampi poteri disciplinari ed era peraltro usufruttuario dei loro beni.

A tale riguardo, occorre però, con senso della storia, notare due elementi :

a) tali disposizioni, oggi ovviamente totalmente anacronistiche e in stridente

contrasto col comune sentire sociale, sono state abolite nel corso dei decenni

da una costante modifica per novellazione (norme di produzione legislativa

che si inseriscono nel Codice modificandolo settorialmente) che ha finito per

creare progressivamente la parità tra i coniugi. E non molto tempo fa: si pensi

ad esempio che l’autorizzazione maritale è stata abolita in Francia,

parzialmente, solo nel 1938 e, definitivamente, nel 1967 (in Italia

l’autorizzazione fu abolita ipso iure nel 1919).

b) nonostante questo, persino la materia familiare presentava notevoli

progressi e innovazioni rispetto all’antico regime : pensiamo all’introduzione

dell’istituto del divorzio (esperibile anche da parte femminile), pur se con una

portata limitata nell’originaria versione del Code, o al fatto che i doveri di

assistenza e fedeltà familiare avevano pur sempre una valenza reciproca

(imponendo così doveri anche all’uomo), o alla possibilità per la donna di

ricorrere al giudice in caso di ingiustificato rifiuto dell’autorizzazione maritale.

Infine, i poteri sui figli non erano vitalizi ma avevano fine con la maggiore

età: né il Code prevedeva più nei riguardi dei figli, come talune codificazioni

europee di antico regime, una crudele casistica di pene corporali (la

“Züchtigung” di prussiana memoria, lett. “castigo” inflitto dal padre).

In tema di proprietà, il Code innova ovviamente in profondità. Nella sua

ispirazione liberale, il Code considera la proprietà come un diritto individuale

per antonomasia, e non più come un diritto spettante, collettivamente, a

gruppi o famiglie. Essa è, secondo l’articolo 544, “il diritto di godere e

disporre delle cose nel modo più assoluto, purché se ne faccia un uso lecito

secondo le leggi o i regolamenti”. Una definizione che non potrebbe essere

più chiara e intelligibile! Ne consegue che il proprietario può escludere il

diritto altrui, e proteggere il bene contro possibili intrusioni : l’espropriazione

ha carattere eccezionale.

Nel 1804,anno di nascita del Code, il padre di famiglia, che abbiamo visto

protagonista del Libro I, è un buon padre di famiglia se è proprietario e se

lascia in eredità dei beni ai figli. Il Code è, in fondo, dedicato a lui : a questo

padre di famiglia/proprietario, saggio, buon padre e buon cittadino, marito e

padre, attento ad aumentare il capitale che possiede per poterlo, un giorno,

trasmettere ai propri discendenti.

Ma gli artefici del Code hanno esplicitamente voluto richiamarsi ad una

falsariga di proprietà individuale già tracciata dal diritto romano. Il diritto

romano aveva infatti conosciuto e regolamentato una proprietà unitariamente

concepita e intesa come dominium (l’odierno diritto di godere, e di disporre, di

un bene), che poi il diritto feudale, per sue esigenze di organizzazione della

società, aveva scisso nel dominium eminens del titolare del diritto e nel dominium

utile di chi concretamente lo utilizza.

Orbene, il Code (pur non ignorando forme di “scissione” della proprietà, quali

l’usufrutto) vuole rompere col diritto feudale e ritornare ad una concezione

unitaria del dominium, che non però poteva non essere quanto di più

funzionale si potesse porre in essere in omaggio al principio – sancito dal già

citato articolo 544 - della illimitata facoltà di disporre di un bene. E alla

lettura di tale norma, è inevitabile il pensiero di quanto essa abbia influenzato

le codificazioni successive (ivi compresa, in fin dei conti, quella vigente

attualmente in Italia)!

La disciplina del possesso, poi, qualificato dall’articolo 2228 del Code, in senso

estremamente liberale, come “la detenzione di un bene che è in nostro possesso o il

godimento di un diritto esercitato da noi stessi o per mezzo di un altro che detiene la cosa o

esercita tale diritto in nostro nome”, forse più di ogni altra norma di codificazioni

moderne o contemporanee permetterà e avvallerà il crearsi e consolidarsi

della nuova classe dei proprietari.

Gli sconvolgimenti patrimoniali verificatisi in Francia e in Europa a seguito

degli eventi rivoluzionari con l’espropriazione e la vendita dei “beni

nazionali” (proprietà ecclesiastiche ecc. fino ad allora inalienabili) trovavano

ora, infatti, una base giuridica che consentiva una legittimazione all’acquisto

di tali beni. E una legittimazione alla loro libera circolazione : per i nuovi

proprietari, infatti, il possesso varrà titolo, dato che l’articolo 2279 permetterà

il trasferimento di proprietà di un bene mobile mediante la semplice

consegna, anche nel caso il cui l’alienante non ne sia proprietario!!

Il regime successorio, infine, visto non in sé (come nel codice attualmente

vigente, che gli dedica un intero libro), ma come pura “tecnica” di

trasmissione della proprietà , veniva anch’esso grandemente semplificato : era

abolita, ad esempio, l’accettazione di eredità, e gli eredi potevano direttamente

entrare in possesso dei beni (a tal proposito si innovava rispetto al passato,

poiché veniva creata eguaglianza tra eredi di sesso maschile e femminile).

Non solo, ma con la disposizione dell’articolo 732 (“la legge non considera, ai fini

della successione, né la natura né l’origine dei beni”) tutti i beni venivano dichiarati

libero oggetto di successione.

5. L’applicazione e le resistenze al Code Napoléon in Italia.

Per un certo tempo, il Code divenne legge vigente anche in Italia. Questo

accadde a seguito dell’occupazione e annessione diretta all’Impero

napoleonico, dal 1802 al 1810, di vaste parti della penisola (Piemonte, Liguria,

Parma, Toscana, Lazio), nonché a seguito della creazione di Stati italiani

satelliti della Francia (regno d’Italia, con capitale Milano, dal 1805 ; Regno di

Napoli dal 1806).

Per il regno d’Italia napoleonico, ad esempio, Bonaparte dispone la messa in

vigore del “suo” Code a partire dal 1° gennaio 1806, data che poi “slitterà” al

primo aprile dello stesso anno (Terzo Statuto costituzionale del Regno,

articolo 56). Grande attenzione è riservata all’elemento linguistico, e per

evitare problemi se ne dispone la traduzione in italiano (“Il Codice sarà in seguito

stampato e pubblicato in latino, in italiano e in francese. La sola traduzione italiana potrà

essere citata nei tribunali, ed avere forza di legge”).

La vigenza del Code durò pochi anni, poiché nel 1814 gli antichi sovrani

tornarono sui loro troni restaurati e richiamarono più o meno tutti in vigore

(ad eccezione di Lucca e Genova) le antiche leggi prenapoleoniche;

cionondimeno, tale esperimento ebbe grande importanza se non altro come

“laboratorio di prova” per la formazione di una nuova classe di giuristi,

teorici e pratici, nonché per gli echi futuri che tale testo susciterà,

allorquando, due generazioni più tardi, sarà ripreso a modello della

codificazione dell’Italia unita.

In vigore dunque su gran parte della penisola per un arco di tempo di poco

meno di un decennio, il Code sarà ben accetto, in generale, ma susciterà talora

anche resistenze.

Ben accetto innanzitutto e sostanzialmente, con le sue norme in tema di

famiglia ma anche di circolazione dei beni, ad una società “borghese”

portatrice, anche in Italia – almeno nelle sue regioni più avanzate -, di quelle

stesse esigenze di certezza giuridica e libertà economica, ma anche di ordine

gerarchico, domestico e sociale, già viste in precedenza in Francia.

Ma ben accetto anche ai “tecnici” : la classe dei giuristi chiamati a gestirlo si

renderà infatti ben presto conto degli enormi vantaggi in termini di

semplificazione del diritto applicabile, rispetto alla molteplicità di fonti

normative del diritto comune (spesso una vera e propria giungla : chi non

ricorda l’Azzeccagarbugli, riuscita caricatura manzoniana di tale caos

giuridico?). E alla facile critica del carattere “straniero” del Code, essi

replicheranno in gran parte che, certo, esso proviene innegabilmente

d’Oltr’alpe, ma che sostanzialmente, nei suoi istituti (es. la disciplina della

proprietà), esso riprende, razionalizza e semplifica una tradizione romanistica

nata, sviluppatasi e fiorita innanzitutto in Italia prima di partire alla conquista

dell’Europa e diventarne patrimonio comune.

Se resistenze al Code vi furono, esse riguardarono essenzialmente taluni istituti

forse più difficilmente “digeribili” dal punto di vista sociale nell’Italia –

ancora scarsamente laicizzata – dell’epoca : é il caso del divorzio, o della

comunione dei beni. Vi furono in effetti su questi punti vaste perplessità

ovunque, e, soprattutto nel regno di Napoli, proposte di ritardarne

l’applicazione o addirittura di emendarlo, stralciando il divorzio. A Bologna,

nel 1806, il Senato cittadino ebbe a protestare pubblicamente di fronte al

prefetto.

In generale, si può dire che relativamente pochi furono –secondo un ormai

celebre scritto di Croce degli inizi del secolo – i casi di divorzio nell’Italia

napoleonica.

La lingua non rappresentò minimamente un problema di comprensibilità tale

da suscitare resistenze o perlomeno perplessità poiché, salvo nelle regioni

direttamente annesse, in cui il francese era più o meno conosciuto

(Piemonte), furono rapidamente approntate traduzioni in lingua italiana

facenti fede in ogni circostanza. E nel 1810 Napoleone, forse memore delle

sue origini corse, dispone, che nella Toscana da poco annessa all’impero

francese, le disposizioni del Code faranno fede in italiano.

In definitiva, se resistenze da parte dei giuristi vi furono, esse poterono

provenire non già dai teorici, ma dai pratici del diritto: resistenze

“semiclandestine”, ed esempio, di magistrati formatisi alla scuola del diritto

comune, e quindi abituati da sempre ad utilizzarlo : essi, presumibilmente,

potrebbero aver continuato, per mentalità o abitudine inveterata, a usare,

nelle loro sentenze, lo ius commune come fonte sussidiaria del Code. Tale

ipotesi, ampiamente dimostrata e fondata per certe aree della Germania

(Renania) non é pero ancora dimostrata per l’Italia e attende di essere

suffragata da future ricerche sull’immenso materiale giudiziario dell’epoca.

6. L’applicazione e l’eco del Code in Europa

Analogamente, e come accennato sopra, il Code Napoléon ebbe una vasta eco

in ambito europeo : fu applicato direttamente (o “in fotocopia” tradotta,

come nel Baden nel 1806) in territori annessi o satelliti dell’impero francese

nel decennio 1804-1814 (es. Belgio, Olanda, Renania, Svizzera, Polonia, Italia

come già visto), ed é servito in seguito, più in generale, come punto di

riferimento di una prima riuscita codificazione. La sua fortuna declinò poi

con l’emergere, alla fine del XIX secolo, di altri codici di grande rilievo :

primo fra tutti, il BGB tedesco.

Un’analisi storica compiuta di quello che rappresentò il Code Napoléon in

Europa non può però prescindere - soprattutto nel momento attuale in cui ci

si accinge a celebrarne il bicentenario dell’esistenza in Francia, Belgio,

Lussemburgo e in molti altri paesi europei ed extraeuropei, come quelli

d’America Latina – dalla considerazione di base che, se da un lato esso fu

funzionale alla nuova libertà economica legata all’ascesa della borghesia

commerciale, dall’altro si scontrò, anche in Europa e non solamente quindi

in Italia, con le resistenze dei “pratici” : spesso giudici che malvolentieri

rinunciavano dall’oggi al domani ad applicare lo ius comune (essenzialmente, il

corpus del diritto giustinianeo) e che quindi hanno continuato, nella loro

attività quotidiana, ad integrare (contra legem, s’intende) il Code con tale fonte di

diritto.

Un esempio è stato oggetto di ricerche esaustive : la giurisprudenza della

Corte d’Appello di Treviri, competente in materia civile per tutti i territori

renani annessi alla Francia napoleonica. Vi sono frequentissime sentenze, già

in piena vigenza del Code, la cui base legale è costituita non solo da articoli di

tale testo, ma anche (come in piena età del diritto comune) dalle disposizioni

del Codex giustinianeo, o dalla menzione di principi tratti dal diritto romano

quale “ragione scritta” che s’impone sempre e comunque al legislatore.

7. Gli sviluppi dottrinali in Francia. La scuola dell’esegesi

Il Codice napoleonico è stato esaltato come un capolavoro giuridico e

linguistico. Stendhal ne raccomandava la lettura a Balzac proprio da questo

punto di vista. In realtà c’è molto di vero in questo ‘mito’ codicistico.

Esso ha infatti avuto un successo enorme, venendo presto imitato anche in

America latina e poi nei Paesi socialisti, oltreché in Europa continentale, dove

viene portato subito dalle armate napoleoniche.

Perché? Esso si presenta come ‘legge di ragione’, approvata dalla ‘volontà

generale’ del popolo più che dai giuristi (anche se fu preparato da giuristi), di

cui la Rivoluzione diffidava considerandoli controrivoluzionari. Le Facoltà di

giurisprudenza vennero persino chiuse per un certo tempo e si auspicarono

sistemi di giustizia privi di tecnici del diritto! Il codice doveva fornire un

argine ai poteri dei giudici, che dovevano divenire bouche de la loi (bocca della

legge), ma anche le leggi dovevano intanto operare in questo senso.

Il Code è il frutto di un’opera di semplificazione di quattro diversi progetti,

alcuni giudicati troppo casistici, altri troppo astratti. Esso risulta dunque un

punto di equilibrio tra questi due estremi, ed è rimasto come modello di

redazione delle norme giuridiche ancora oggi seguito nella tradizione giuridica

continentale, detta di “civil law”. La ‘regola’ codicistica non deve essere

troppo generale, perché se così fosse non fornirebbe nessuna guida, ma

neppure troppo casistica dovendo applicarsi a una categoria intera di

situazioni. Il codice non può risolvere tutte le questioni che si presenteranno,

ma deve accogliere un insieme di regole che nel loro complesso, viste

complessivamente - in sistema - lo consentano. Esso deve essere senza lacune

e contraddizioni, per evitare di creare quell’incertezza del diritto che darebbe

di nuovo spazio ai giudici.

In realtà il codice non è privo di ambiguità e lacune, come osservarono presto

anche i pandettisti. Il diritto di proprietà - si dice ad esempio - è al centro del

codice, che lo definisce come ‘diritto assoluto’, ma poi si aggiunge che

regolamenti e atti amministrativi per necessità pubbliche possono consentirne

l’esproprio o modificare l’uso del bene, e quindi lo possono annullare.

Nell’art. 1108 per il contratto, che si dice libero e autonomo, si prescrive una

‘causa lecita’ che all’art. 1133 si precisa esserci quando il contratto non è

contro i buoni costumi o l’ordine pubblico: ma come vanno intesi i due

concetti che sono causa di invalidità del contratto? Rimane incerta, in

sostanza, la validità di qualsiasi accordo.

La responsabilità civile viene basata sulla colpa, ma che cosa è la faute

(pronuncia fot, colpa) codicistica? Non sarà da riempire di contenuti in base a

certi criteri che non sono indicati?

Il mito del codice autosufficiente, completo, non regge alla critica storica

odierna, eppure venne già alimentato dai giuristi che lo applicarono per primi

- quelli che furono poi detti giuristi della École de l’exégèse, ossia della Scuola

dell’esegesi, che tanta importanza ha avuto in Italia fino alla seconda metà

dell’Ottocento. Essi infatti temerono di essere tacciati di manipolare il diritto

sotto veste di equità come avevano fatto i giudici dei Parlements e i ‘dottori’

secondo le accuse degli illuministi, ma in realtà per fini clientelari e politici.

Perciò accettarono in toto la teoria ‘positivistica’ delle fonti proposta dalla

Rivoluzione, ossia

1) del primato assoluto della legge e

2) della riduzione ad essa del diritto.

Essi si presentarono infatti come semplici ‘esegeti’, burocrati del codice,

facendo continue affermazioni di rispetto per la lettera della legge e della

volontà del legislatore. Non vollero pertanto assumersi (almeno

esteriormente) responsabilità politiche, come avevano fatto invece i giuristi di

diritto comune con la loro interpretatio (estensiva o restrittiva), ma si

presentarono come meri esecutori della legge, accettando l’assunto che tutto il

diritto fosse nella legge. È appunto un carattere precipuo della Scuola

dell’Esegesi, ossia il mos (= lo stile) francese ottocentesco di interpretare il

codice, in opposizione netta alla Scuola storica tedesca.

In realtà le cose andarono ben diversamente, perché i giuristi anche francesi

(giudici compresi) in pratica usarono tutte le tecniche interpretative elaborate

nel corso dei secoli a partire dalla ‘rinascita’ bolognese. Gli esegeti perciò non

furono affatto succubi della norma codicistica. Per cui:

1) salvo novità di grande rilievo politico (come il divorzio) c’è una certa (e per

certi aspetti notevole) continuità di contenuti, ossia di disciplina concreta, tra ius

commune e diritto codificato. Il Codice napoleonico infatti fonde la tradizione

romanistica, per la proprietà e le obbligazioni in particolare, con quella di

diritto consuetudinario (famiglia e successioni), mettendo a livello legislativo

quello che a livello dottrinale aveva ‘combinato’ il Pothier, che aveva

armonizzato le varie fonti del diritto francese tradizionale. Ma c’è anche

2) qualcosa di più profondo che bene colgono gli studiosi stranieri, in

particolare gli anglo-americani, guardando al problema del rapporto diritto

comune-diritto codificato: ossia che il sistema introdotto dal Code Napoléon

voleva fare completamente a meno del diritto comune, l’esecrato diritto

dell’Ancien régime, ma in realtà continuò per certi aspetti quel sistema. Certo, non

c’è più da riferirsi ora, nelle sentenze, alle leggi del Corpus iuris quanto invece

agli articoli del Code, ma si continuò il sistema nel senso che vi continuò ad

avere una larga parte l’interpretazione dei giuristi.

Questo è in fondo il grande contrassegno dei sistemi di civil law, cioè quelli di

origine romanistica dell’Europa continentale: il ruolo importantissimo che vi

ha sempre svolto (in misura più o meno ampia in base alle circostanze) il

giurista, ossia la dottrina, a differenza di quanto avviene nei sistemi di common

law, a sviluppo giurisprudenziale in senso giudiziario, ossia guidato dai

‘giudici’, più che dal legislatore e dal ‘dottore’. La discontinuità quindi tra ius

commune e Code è da un lato nei modi della formulazione delle norme, ora

raccolte in un unico testo e formulate in modo generale ed astratto, e

dall’altro nel ruolo della legge, che vi appare come fonte assoluta di

produzione normativa, e perciò non ‘eterointegrabile’.

Il codice quindi richiama e si fonda su quello stesso sistema che era stato

costruito dai giuristi sulla base del Corpus iuris. Quanto alla responsabilità

civile, ad esempio, all’art. 1382 dichiara che “il danno obbliga chi lo ha

commesso per sua colpa a ripararlo”. Una formula tanto ampia favorì in

pochi anni, di fatto, l’affermazione della regola opposta, che cioè di regola

invece non si risarcisce il danno. Questa interpretazione venne giustificata

con il fatto che se l’art. 1382 si trovava nel capitolo dedicato ai ‘delitti e quasi

delitti’, ai fini del risarcimento si doveva innanzitutto avere un atto illecito.

Ogni volta quindi bisognava rintracciare una norma proibitiva di un dato

comportamento! Solo in un secondo tempo si ampliarono progressivamente

le ipotesi di responsabilità civile, ma come si vede sempre (e inevitabilmente!)

per via interpretativa.

Insomma, i giuristi francesi furono dei tecnocrati molto abili, la cui opera

trasformò profondamente il codice, ma essi accreditarono comunque il mito

che il codice fosse organico e completo come richiesto dall’opportunità

politica e dalla cultura del tempo! Essi operarono abilmente tra principi

generali e regole di decisione, ad un livello diverso da quello del legislatore,

usando entrambi i livelli e con sinergie tra dottrina e giurisprudenza. Il che fu

possibile perché gli stessi autori del codice erano dei pratici, profondi

conoscitori della giurisprudenza (dei dottori e dei tribunali). Ad esempio,

consigliere di Napoleone fu il Merlin, poi Procuratore generale presso la

Cassazione fino alla Restaurazione, che non lo perdonò di aver votato la

condanna a morte di Luigi XVI nel 1793.

Dal Merlin prende avvio comunque un dialogo tra dottrina e giurisprudenza, che

operò in modo molto libero, ma senza darlo a vedere, con prudenza. Il che fu

possibile perché i tribunali, in particolare la Cassazione, da subito seguendo

un po’ la prassi dei Parlements soppressi dalla Rivoluzione, motivò con

un’unica frase, il tipico attendu que (‘atteso che’, detto stile del jugement à phrase

unique, ‘giudizio a frase unica’), che fa mostra di applicare il sillogismo

giuridico, ma in realtà consente di operare molto liberamente.

La motivazione di questo tipo è un ottimo modo per tenere lontano occhi

indiscreti, ma impedisce che si formi una giurisprudenza consolidata, anche

perché tace sui fatti, per cui non si può ricostruire il distinguishing, l’arte di

distinguere, ossia come si sono differenziate le fattispecie. Essa dà solo la

decisione nel caso concreto.

La dottrina in sostanza provvede a sistematizzare gli indirizzi della

giurisprudenza. Non per niente la migliore opera, ancora oggi utilizzabile,

dell’École de l’Exégèse, è quella di due giuristi dell’Università di Strasburgo,

Aubry e Rau (pron. ‘obrì’ e ‘ro’), nata dall’opera in tedesco di Zachariae von

Lingenthal (‘Zacarie fon linghental’), professore a Heidelberg. Questi aveva

scritto un manuale di diritto francese, dato che il codice continuò ad

applicarsi in alcuni territori della Germania pur dopo la Restaurazione;

l’opera, fortemente sistematica, alla tedesca, fu dai due francesi tradotta e

ampliata al punto di renderla un’opera nuova, autonoma: ebbene, essa è stata

ancora riedita nel 1933 e a suo tempo, nel corso dell’800, tradotta in italiano!

Tuttavia, mentre la sistematica della Pandettistica tedesca fu rigorosa, perché

faceva discendere le applicazioni dai principi primi, quella della scuola

francese dovette sempre fronteggiare la giurisprudenza dei tribunali, per cui

faceva delle regole e poi ammetteva come eccezioni gli indirizzi

giurisprudenziali dissenzienti.

Ad esempio, Aubry e Rau alla III edizione cessarono di sostenere una certa

tesi in tema di azioni possessorie perché - ammisero - la giurisprudenza era in

senso contrario. Altre volte furono più duri e criticarono aspramente la

giurisprudenza. Nel complesso, comunque, la dottrina fu molto vivace e

anche polemica al proprio interno: ciò che importava era convincere i giudici

a dare certe interpretazioni.

Si ebbe così una vera e propria fioritura della letteratura giuridica. Si contano

ben 17 trattati di diritto civile della Scuola, di cui uno, quello del Laurent

(pron. ‘loràn’), in ben 33 volumi! Il codice portò insomma a complesse

interazioni tra dottrina, legge e giurisprudenza. Particolare importanza poi

rivestì la Corte di Cassazione, che si discostò raramente dai propri precedenti,

pur non essendo obbligata a seguirli (come anche in Italia), e che nel giro di

pochi decenni dominò le Corti d’Appello che si ostinavano a interpretare in

modo libero, sentendosi soggette solo alla legge!

8. L’Austria e il Codice civile del 1811 (ABGB).

Ben diverso fu il contesto nel quale si sviluppò e vide la luce il codice civile

austriaco del 1811. Esso é il portato e la conseguenza dell’opera riformatrice

instancabile di Maria Teresa prima (1740-1780) e del figlio Giuseppe II poi

(1780-1792), opera volta a razionalizzare e semplificare il diritto dei paesi

facenti parte della Casa d’Austria (tra cui é da annoverare ovviamente anche,

dal 1714, la Lombardia). Una prima tappa é raggiunta nel 1776 grazie al

cosiddetto Codex Teresianus ; però, a partire dal 1780, Giuseppe II si convince

che la codificazione – in cui (come nelle compilazioni tipiche del ‘700 quali

Modena, 1723, o il Piemonte, 1770-71) ampio spazio trovavano ancora il

riconoscimento dei diritti locali e il diritto comune - necessita di una fase

ulteriore di modernizzazione.

Il suo obbiettivo, del quale la codificazione rappresenta una parte, seppure

importante, é infatti più vasto : la riduzione o eliminazione dei privilegi

nobiliari ed ecclesiastici e il consolidamento del potere centrale.

In effetti, negli anni ’80 del ‘700, l’instancabile sovrano emana una serie di

provvedimenti che anticipano, in un quadro di riforme pacifico e ordinato, le

turbolente e spesso convulse conquiste della Rivoluzione francese di quasi un

decennio successive : nel 1781, un editto di tolleranza pone le basi della

separazione tra Stato e chiese e dell’eguaglianza dei sudditi/credenti di fronte

alla legge, nel 1783 é “creato” il matrimonio civile, nel 1785 sono ridotti i

privilegi nobiliari in materia successoria ed é varato un editto sulla libertà di

commercio (1786) e infine, in quel 1789 rivoluzionario in cui nella turbolenta

Francia i contadini indigenti per la carestia daranno l’assalto alle dimore

feudali, é adottata invece in Austria una legge sui riscatti delle terre feudali che

consente ai contadini l’affrancamento e la loro trasformazione in affittuari

ereditari.

Nel 1787 fu poi emanato il primo libro di un Codice che conteneva la

disciplina delle persone e della famiglia e a cui avrebbe dovuto seguirne un

secondo dedicato alla proprietà, ma che rimarrà incompleto. La morte di

Giuseppe II e le vicende legate alle guerre contro la Francia rivoluzionaria e

napoleonica bloccheranno per diversi anni il completamento dell’opera

civilistica, che vedrà la luce solo nel 1811 per entrare poi ufficialmente in

vigore, nei vasti, eterogenei e multilingui domini della Casa d’Austria, il 1°

gennaio 1812 col nome di “Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch”

(letteralmente “codice civile generale”).

Il codice civile austriaco costituisce, nel campo del diritto, una vera e propria

alternativa ideale rispetto al Code Napoléon.

Innanzitutto, esso é grandemente legato all’influsso che il diritto naturale –

nella sua grande tradizione del XVII-XVIII secolo in Inghilterra e nei paesi

germanofoni, tradizione legata a Locke, Thomasius, Pufendorf e Wolf - ebbe

sui giuristi che ne curarono la redazione, primi fra tutti lo Horten e il Martini.

Contrariamente alla concezione – giuridica e codicistica - francese, ancor oggi

fortemente statualistica, secondo cui il legislatore crea ed istituisce diritti

individuali prima inesistenti, l’idea alla base dell’ABGB é che un corpo di

leggi (statali) non é se non il migliore strumento per dare attuazione a diritti

soggettivi già preesistenti ma che senza una trasposizione in norma positiva

non avrebbero certezza giuridica.

Inoltre, pur inaugurando anch’esso la serie dei codici “moderni” che

escludevano – come il Code Napoléon - ogni possibilità di integrazione esterna

da parte del diritto comune, l’ABGB consente (una sua disposizione lo

prevede esplicitamente) un accoglimento di “principi tratti dal diritto

naturale” in caso di lacuna.

Nella struttura, poi, pur seguendo la tradizionale suddivisione in una (breve)

parte generale, una prima parte sul diritto delle persone, una seconda parte sul

diritto delle cose, e una terza parte (di circa 160 articoli) dedicata alle

“disposizioni generali”, l’ABGB é anche qui ben diverso rispetto al suo

(quasi) coetaneo omologo francese :

a) in primo luogo, é ben più breve e conciso di questo (700 articoli in

meno : 1502 contro 2281);

b) inoltre, la terza parte dell’ABGB prefigura per la prima volta, seppure

per sommi capi, quella figura del negozio giuridico che avrà poi enorme

fortuna nella dottrina giuridica continentale grazie soprattutto

all’elaborazione fattane dalla Pandettistica;

c) infine, l’ABGB lascia più largo margine di quanto ne lasci il Code al

lavoro dell’interprete. Anche per questo motivo, la dottrina giuridica

non si limiterà ad essere, in Austria (e ancor più in Germania), una

semplice “scuola dell’esegesi” all’ombra di un invadente codice

monocentrico, ma assumerà iniziative molto più autonome nell’ambito

dell’elaborazione, innovazione e riforma del diritto.

Occorre poi dire, da ultimo, che l’ABGB é stato anch’esso parte integrante

della storia del diritto italiana, in quanto fu introdotto nel Lombardo-Veneto

a partire dal 1° gennaio 1816 (Restaurazione) e vi rimase in vigore fino alla

vigilia dell’Unità d’Italia.

9. La scuola storica tedesca

Il Giusnaturalismo in Francia – nella misura in cui ebbe un seguito tra i

giuristi - fu gestito, oltreché da filosofi, da giuristi operanti a stretto contatto

con la giurisdizione nazionale, per cui ebbe riflessi molto pratici e politici. In

Germania invece fu sviluppato da professori d’Università e da governanti, in

una situazione di frammentazione politica e giurisdizionale. I giusnaturalisti

tedeschi erano lontani dalla pratica, per cui l’insegnamento loro rimase

lontano dall’usus modernus del foro e collegato piuttosto alla giurisprudenza c.d.

elegante di tipo umanistico, molto in uso tra i giuristi olandesi del Seicento.

La ‘Scuola storica’ nacque e crebbe nello spazio lasciato da questa lacuna della

dottrina. La Scuola storica, per quanto nata in contrapposizione al

giusnaturalismo, ora a distanza di tempo è vista accanto ad esso come

manifestatosi in Germania. L’una e l’altra corrente elaborarono una

dogmatica fondata sulla sistematica giuridica e sul metodo induttivo (scuola

storica) e deduttivo (filosofica): diritto soggettivo, diritto oggettivo, negozio

giuridico sono elementi di studio comuni a entrambe le scuole.

Dove si ha una divergenza è nell’apriorismo del giusnaturalismo, che la scuola

storica non condivide affatto; inoltre nel fatto che Savigny è un vero

positivista, perché parte dal diritto ‘dato’, perché ritiene che il giurista debba

occuparsi solo del diritto positivo - bandendo diritto naturale etc. Egli

sosteneva che le Università - come quella di Berlino, di nuova fondazione,

1810, sulla base del programma riformatore di von Humboldt - si dovessero

occupare di nuovo seriamente di diritto positivo per formare davvero dei

buoni giuristi (che la Germania aveva solo in misura limitatissima allora). Così

le Università forgiarono i concetti raffinati con cui affrontare i problemi

nuovi degli Stati liberali e dell’economia capitalistica.

Secondo la Scuola storica tedesca infatti (portando alle estreme conseguenze

le dottrine di Thomasius e Montesquieu) il diritto non risulta dalla natura

dell’uomo - come vogliono i giusnaturalisti - ma dalla storia di ogni popolo, o

meglio dalle sue forze latenti, indicate nell’espressione Volksgeist (‘spirito del

popolo’, pron.: ‘folksgaist’), ma non da intendersi in modo democratico,

perché la scuola fu piuttosto aristocratica, elitaria, politicamente

conservatrice, attenta alla consuetudine.

Infatti, per loro il popolo non si esprime direttamente, ma solo per il tramite

dei giuristi, che sono gli unici tecnici abilitati a capire che cosa il popolo

stesso ha prodotto. Quindi questi studiano il diritto del proprio popolo per

stabilire quale è il ‘patrimonio’ che si deve amministrare, e in sostanza spetta a

loro definire come ‘ringiovanirlo’, come renderlo attuale. Quindi il giurista

deve essere anche storico e ricostruire la letteratura giuridica della Nazione,

che permette di conoscerne il diritto.

Orbene, tale letteratura era di tipo romanistico, perché è vero che tra i

fondatori della scuola ci furono anche degli studiosi di diritto germanico

antico, ma gli studi in questo campo erano allora appena agli inizi, per cui

inizialmente non poterono influire in modo efficace. Savigny invece ebbe

subito una grande fortuna e fu considerato fondatore della scuola, anche se a

dire il vero iniziatore era stato un professore dell’Università di Gottinga,

Gustav Hugo (1764-1844). Savigny però fu subito molto noto anche per lo

stile: il suo famoso scritto contro la codificazione, ossia Della vocazione del

nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza, venne considerato una delle

prose più belle della letteratura tedesca.

Savigny era un romanista, per cui lavorò sulle fonti romanistiche in modo

dotto, come nella giurisprudenza elegante e umanistica, ripudiando il lavoro

farraginoso dei Commentatori italiani, che giudicava negativamente - come

già avevano fatto gli umanisti prima di lui -, perché a suo avviso avevano

corrotto il diritto romano. Egli passava direttamente dai Glossatori ai Culti

nel tentativo di meglio capire il diritto giustinianeo e la sua genesi (capire quel

diritto per applicarlo ammodernato e sistematizzato nel presente).

Inizia da qui la c.d. giurisprudenza dei concetti, che dal nome dato ai libri prodotti,

cioè i manuali di Pandette, prese anche il nome di pandettistica. Gli esponenti

più celebri, oltre a Savigny e al suo allievo Georg Friederich Puchta (m. l846),

furono Brinz, Arndts, Dernburg e soprattutto Bernhard Windscheid (m.

1892), il cui manuale di Pandette compendiò il lavoro di tutta la scuola: sette

edizioni durante la vita dell’autore!

Idea base della pandettistica è che l’ordinamento giuridico costituisca un

sistema completo, chiuso. Il che si adattava molto bene al nazionalismo

dell’Ottocento e all’idea d’uno Stato sovrano, non comunicante con gli altri

Stati che in modo formale, tramite le istituzioni legittimate a farlo. Quindi le

eventuali lacune delle leggi non erano anche lacune del sistema che aveva

sempre, nelle sue strutture logiche, i mezzi per colmarle. Il giurista non

doveva far altro che ‘trovare’ la soluzione già presente nel sistema.

Quest’ultimo ha in sé la propria validità in quanto la sua logicità è garanzia di

giustizia. In ciò si vede un chiaro influsso dell’idealismo del filosofo Hegel:

vera realtà sono i concetti e le proposizioni dommatiche. Che il dominio

(proprietà) sia ‘elastico’ è non una conseguenza di quanto dice la legge, ma un

carattere reale della proprietà!

Una critica ad essi mossa fu che, conoscendo anche il diritto romano

pregiustinianeo, i pandettisti nel loro lavoro dommatico armonizzarono fonti

diverse, costruendo un diritto romano che non ha mai avuto vigenza storica.

Essi cioè misero assieme, entro il tessuto connettivo della sistematica, un

diritto romano ‘meta-storico’, al di là della storia, fittizio. In particolare ciò

emerse nell’elaborare la parte generale (Allgemeiner Teil), ossia i concetti base

del diritto privato, in cui andarono ben oltre l’elaborazione dei giusnaturalisti

e dell’ABGB (pronuncia ‘abeghebé’), ossia il Codice civile austriaco del 1811.

Un’altra critica riguardò il loro formalismo, la loro insensibilità per i bisogni

della pratica e la pretesa di fissità del loro sistema, che portava al quietismo

legislativo (“si lascino fare i giuristi”). Critiche furono mosse ad esempio da

Rudolf von Jhering (‘fon ierin’, m.1892) e da Otto von Gierke (‘fon ghirke’,

m.1921) nonché dalla Scuola del socialismo giuridico, e sboccarono nella

giurisprudenza degli interessi. In Serio e faceto nella giurisprudenza (1884, ed. ital.

1954), Jhering immaginò che nell’aldilà ci fosse un paradiso dei concetti

giuridici in cui venivano ammessi in eterna beatitudine solo i giuristi

dogmatici; gli eletti dovevano essere abili ad usare la macchina spacca-capello.

Paradiso rimasto a lungo vuoto, ma poi con l’ingresso di Puchta, nel 1846,

esso cominciò finalmente ad essere popolato di giuristi tedeschi; lo stesso

Savigny, però, morto dopo il suo allievo, nel ‘61, rischiò di non essere

ammesso! Egli infatti aveva paventato la sistematica astratta e la separazione

di teoria e prassi, difetti propri del giusnaturalismo, ma i suoi allievi si fecero

prendere la mano dagli strumenti che il Savigny stesso aveva loro consegnato

e finirono per ricadere in difetti del genere.

Tra le opere del Savigny - oltre a Della vocazione già citato - ricordiamo: La

dottrina del metodo giuridico, corso tenuto a Marburg nel 1802-03 ove ebbe due

allievi d’eccezione, i fratelli Grimm (proprio loro: quelli delle fiabe!), che

presero degli appunti alle lezioni del Savigny poi ritrovati e editi soltanto nel

1951; Il diritto del possesso (I ed. del 1803), dove con metodo rigoroso, costituì

un modello per ricerche successive; la Storia del diritto romano nel medioevo (in 7

voll. usciti tra il 1815 e il 1831 in I ed.), opera ancora oggi utile per lo studio

della giurisprudenza medievale (tradotta in italiano dalla I ed. soltanto); il

Sistema del diritto romano attuale (8 voll., 1839-49, solo parte generale); il Diritto

delle obbligazioni (che è una parte speciale dell’opera precedente). I suoi Scritti

vari occupano 5 voll., in buona parte pubblicati sulla “Rivista per la

giurisprudenza storica” da lui fondata e che si continua ancor oggi col titolo

di Rivista della Fondazione Savigny per la storia del diritto (si chiama infatti

“Zeitschrift für Rechtsgeschichte der Savigny-Stiftung”). Tra gli scritti

programmatici importante il Della vocazione già citato, del 1814, scritto

polemico contro un altro del Thibaut, professore a Heidelberg, scritto in

favore della codificazione anche in Germania, sempre del 1814. Lo scritto di

Savigny è un po’ la carta programmatica della sua scuola.

La Scuola è quindi molto diversa da quella esegetica francese, che trionfò in

Italia almeno fino al codice del 1865 e agli anni ’70 dell’Ottocento. Ma c’è

anche qui una fondamentale esigenza positivistica che consentiva la saldatura

della Pandettistica con le correnti liberali del tempo e fece sì che in Germania

la codificazione si svolgesse alla sua insegna. Inoltre non va dimenticato che

la Pandettistica ha svolto la funzione storica primaria di unificare

culturalmente i giuristi tedeschi ben prima che la Germania lo fosse grazie

all’opera di Bismark, con la proclamazione del Reich nel 1871!

10. Il processo di codificazione in Germania

All’inizio dell’Ottocento infatti, quando operava il Savigny, la Germania si

presentava ancora politicamente disunita ben più dell’Italia. Il Sacro Romano

Impero (ed il Tribunale camerale dell’Impero) era stato dichiarato estinto

dall’imperatore asburgico nel 1806. Il Deutscher Bund (la lega tedesca, ‘doiccer

bunt’) che uscì dal Congresso di Vienna invece dei preesistenti 400 Stati fu

composto ancora di ben 40 stati sovrani (35 principati più 5 città libere), di

cui due in forte contrasto tra loro: Prussia e Austria, entrambi con un loro

codice, rispettivamente l’ALR (letteralmente ‘diritto territoriale generale’) del

1794 e ABGB (letteralmente: ‘libro della legge civile generale’) del 1811; la

Renania e il Baden conservarono il Code Civil. Nonostante il frazionamento

politico, la coscienza nazionale si rafforzava e Thibaut esprimeva appunto

l’idea dei progressisti liberali che lottavano per l’unificazione del Paese

pensando che il codice l’avrebbe favorita, così come avrebbe modernizzato il

Paese.

Savigny replicava nella Vocazione in modo molto articolato. Per lui i codici

erano da considerare un intervento o inutile o dannoso, perché sono i giuristi

gli interpreti dello spirito popolare e non il legislatore; loro devono cercare

nella storia le soluzioni migliori. Roma l’ha mostrato chiaramente: il diritto si

evolvette praticamente in assenza di legislazione grazie ai suoi giuristi e fu il

migliore mai esistito! I codici per lui erano modesti, anche l’ABGB - che pure

è ancora in vigore oggi in Austria. Comunque i giuristi tedeschi erano per lui

ancora impreparati a predisporre un codice, perché non l’avrebbero potuto

fare veramente ‘tedesco’. Si dovevano a suo avviso studiare prima il diritto

vigente, la recezione e il diritto romano, che è poi il diritto dell’Europa

universale, che avrebbe salvato la Germania dal provincialismo e dal

particolarismo.

Il discorso del Savigny, anche se abile, non era privo di contraddizioni: il

diritto romano veniva proposto come fulcro delle tradizioni tedesche, perché

così i giuristi tedeschi sarebbero stati i più universali, i primi in Europa.

Comunque il suo scritto ebbe successo anche perché, per motivi politici, un

codice unitario non era possibile.

Tuttavia anche in Germania ci furono momenti legislativi importanti, come la

legge cambiaria del 1848 (rimasta in vigore fino dopo la Convenzione

internazionale di Ginevra del 1930), ma poi soprattutto il Codice generale di

commercio del 1861, adottato entro il ’65 da tutti gli Stati. Esso ovviamente

favoriva i rapporti interstatali e commerciali ed ebbe un taglio molto pratico;

fu sostituito solo nel 1900 da un nuovo codice di commercio - ancora in

vigore.

11. Il codice civile tedesco (“Bürgerliches Gesetzbuch”, o “BGB”).

Il BGB, codice civile tedesco, entrò in vigore nel 1900 dopo lavori

preparatori durati più decenni, e a quasi trent’anni di distanza

dall’unificazione del paese.

Nel 1873, due anni dopo l’unificazione della Germania, fu varata una legge

che stabiliva per la prima volta una competenza legislativa a livello federale,

rompendo così la competenza fino allora esclusiva dei singoli stati tedeschi.

Era la premessa indispensabile per partire alla carica con un nuovo codice

civile nazionale: nel 1874 si insediò una prima commissione formata da otto

eminenti esperti, col compito di presentare un progetto di codice civile

unitario. Tale progetto, elaborato in più di settecento sedute della

commissione, fu presentato ben tredici anni dopo (1887), ma subito si presto’

a energiche critiche. Von Gierke e altri non mancarono di rilevarne

l’eccessiva astrattezza, la lontananza dalla prassi, nonché il fatto di non

rispettare le tradizioni tedesche, cioè di essere troppo romanistico, mentre

Menger, un esponente del socialismo giuridico, lo bollava come codice del

capitalismo. Apprezzamenti vennero invece sul piano linguistico, per la

precisione dei concetti esposti e delle espressioni utilizzate.

Le critiche obbligarono a continuare i lavori : una seconda commissione si

insediò, lavorando dal 1891 al 1895. Il nuovo progetto fu presentato al

Reichstag (il parlamento tedesco) sotto forma di progetto di legge il 17

gennaio 1896, fu approvato e fu pubblicato nella gazzetta ufficiale in agosto

dello stesso anno. La sua entrata in vigore (che pose il suggello alla definitiva

unificazione giuridica della Germania) avvenne il 1° gennaio 1900.

Con i suoi 5 libri, articolati in parte generale, diritto delle obbligazioni, diritti

reali, di famiglia e successioni, finisce l’epoca di formale vigenza delle norme

romanistiche in Europa! La sua parte generale, con una sezione apposita sul

negozio giuridico, divenne stimolo per la dottrina giuridica di tutta Europa e

non solo. Il BGB fu copiato, ad esempio, dalla Grecia e dal Giappone (che

pur aveva prima chiamato un francese per modernizzare le proprie tradizioni

giuridiche), perché si ritenne tale codice tecnicamente migliore.

In effetti è di grande livello, ma certo diversissimo da quello napoleonico.

Questo era per i cittadini, quello si dirige espressamente ai tecnici, perché ha

un linguaggio estremamente difficile, dato che è un tedesco derivato dal

linguaggio scientifico romanistico; inoltre è anche molto poco maneggevole

perché essendo una specie di trattato dottrinale sistematico (ed infatti è detto

anche “il piccolo Windscheid” per indicare che è una specie di riassunto del

trattato pandettistico di quest’autore!), per seguire la disciplina di un singolo

contratto bisogna prima andare alle regole generali sulla capacità d’agire, poi a

quelle generali sui contratti, poi a quelle specifiche sul singolo contratto!

Con tutto ciò (e veniamo all’oggi), il BGB è ancora in vigore, ma con enormi

modifiche. Se infatti si può affermare che la versione iniziale costruisse e

contenesse concetti cari all’economia liberale – l’assoluta libertà negoziale – o

riprendesse nella sua purezza concetti già cari al Code Napoléon – es. la

proprietà come diritto assoluto -, é però anche vero che ormai da decenni il

BGB va soggetto ad un’incessante opera di modifica e di riforma (per impulsi

nazionali e soprattutto europei), tanto da renderne irriconoscibili intere e

ampie parti. E’ stato grandemente modificato il diritto di famiglia, certo, che è

quello che più ha risentito, in tutta Europa, del riconoscimento

dell’uguaglianza dei coniugi e della pari loro responsabilità nei confronti dei

figli. Ma mutate sono anche – per fare alcuni esempi - la materia societaria,

quella delle condizioni generali di contratto e quella, introdotta nel BGB per

recezione di direttive della UE, della (accresciuta) tutela del consumatore.

Certi concetti-base cari al liberalismo, poi, come quello della proprietà

“assoluta”, sono stati profondamente ripensati nel segno di una maggiore

sensibilità sociale : si pensi alla materia delle locazioni e alla forte tutela del

locatario ivi contenuta - in uno stato, la Germania, in cui la costituzione

vigente (“Grundgesetz”) richiama espressamente il concetto di “economia

sociale di mercato”.

12. La questione della completezza dei codici

Generalmente si dice che il diritto comune cessò di aver vigore quando

entrarono in funzione i codici (1804 Francia; 1811 Austria; 1900 Germania).

Il codice civile austriaco caduto Napoleone venne introdotto nel Regno

Lombardo-Veneto, per cui si tratta di un codice che riguardò direttamente la

storia del diritto in Italia.

I codici statalizzarono il diritto, per cui ufficialmente non vi fu più spazio per

il diritto di formazione giurisprudenziale, sia in senso dottrinale che

giudiziaria. Con il codice si entrava ufficialmente nel regno dello ‘Stato di