VERSO UN’ETICA DEL DISCORSO

a) Il linguaggio: una sintassi del pensiero?

Come abbiamo visto, la considerazione del linguaggio, come specificità

della condizione umana nel mondo, riafferma che ogni essere umano trova

nella dimensione linguistica la possibilità non solo di relazionarsi agli altri

soggetti, ma di rapportarsi a se stesso e di rappresentare a se stesso il proprio

mondo.

Questo convincimento ci immette al centro dell'intricato binomio pensierolinguaggio, azione.

La centralità del nesso tra pensiero e linguaggio è stata riconosciuta fin

dall'antichità come via d'accesso alla chiarificazione delle problematiche

filosofiche; ma si può a ragione ritenere che il nostro secolo ha riservato un

rinnovato interesse a questo problema1, riproponendo, ma anche ricercando

in esse nuove vie di speculazione, questioni essenziali riguardo alla

necessità per il pensiero di un sistema simbolico per operare, o

relativamente alla domanda se il linguaggio sia sempre inderogabilmente

connesso ad un sistema di pensiero.

E se le svolte linguistiche nella filosofia del Novecento hanno sancito il

superamento della considerazione della parola come “cartellino” per

1

La problematicità, e al tempo stesso l'inscindibilità, di pensiero e linguaggio si evince

dallo stesso metodo analitico proprio della filosofia analitica. L'analisi linguistica viene ad

applicarsi non estrinsecamente ai contenuti della filosofia, ma risulta essere un

procedimento che si applica riflessivamente su quella condizione del conoscere e del

parlare che in ultima analisi è il pensiero. O la si intenda in senso trascendentale o in senso

cartesiano, la via analitica attraverso l’esame del linguaggio opera sul pensiero e per il

pensiero. Svincolandosi da ogni forma di mentalismo o psichismo, la questione esige una

chiarificazione fondativa. Cosa si deve intendere per pensiero: l'atto soggettivo del pensare,

il suo contenuto oggettivo, una precondizione già data e autoevidente? O, come ritiene

Wittgenstein, “la proposizione munita di senso”, giacché nel Tractatus scriveva che “il

segno proposizionale applicato, pensato, è il pensiero” ? (Cfr. L. WITTGENSTEIN, Tractatus

logico-philosophicus, cit., prop. 3-5).

158

denominare oggetti, la parola è comunque da considerarsi l'etichetta di un

concetto2?

Il fatto che la parola non sia solo segno ma, come afferma Gadamer, già

sempre significato, ci ricollega alla convinzione che essa “ha in sé, in un

qualche modo enigmatico, un legame con ciò che essa ‘rappresenta’ ”, ma

non in un rapporto speculare con l’oggetto, bensì in un’implicazione

profonda con la rappresentazione e con il pensiero. Pertanto, “è una pura

astrazione immaginarsi il sistema della verità come un sistema di possibilità

tutto dispiegato, a cui dovrebbero essere conformati i segni che poi il

soggetto impiegherebbe per cogliere la realtà”3.

Ma non solo in ambito filosofico ci si è interessati dei rapporti tra

pensiero e linguaggio. Studiosi di aree scientifiche di varia natura hanno

insistito sulle implicazioni di tale relazione. Lo studio del linguaggio, sia da

prospettiva scientifica che filosofica, si è da sempre interrogato sulla

relazione esistente tra strutture del pensiero e sistema linguistico, attraverso

la problematizzazione di tale rapporto nei termini di un'indagine

sull'effettiva correlazione e l'eventuale priorità da riconoscere all'uno nei

confronti dell'altro.

La struttura logico-concettuale della proposizione non può ridursi alla

semplice emissione di suoni. Considerare il linguaggio come “lo stampo del

pensiero”4 vuol dire rilevare al suo interno una inscindibilità, non solo

funzionale ma strutturale, con i processi mentali.

Infatti Sapir ritiene che “il pensiero senza il linguaggio sia altrettanto

inconcepibile che il ragionamento matematico svolto senza il supporto di un

simbolismo matematico adeguato”5. Ed è illusorio pensare che si possa fare

a meno del linguaggio per qualsivoglia attività del pensiero, anche se la

consueta considerazione della lingua e la confusione che si determina tra

immagine e pensiero possono indurci a credere il contrario. “In effetti,

appena noi tentiamo di stabilire una consapevole relazione fra un'immagine

e l'altra, ci accorgiamo che stiamo scivolando in un flusso di parole

silenziose. Può essere che il pensiero sia un'area naturale separata dall'area

artificiale del linguaggio, tuttavia il linguaggio sembra essere l'unica via a

noi nota che conduce a questo dominio del pensiero”6.

2

Cfr. E. SAPIR, Il linguaggio, tr. it., Einaudi, Torino, 1969, p. 13.

H. G. GADAMER, Verità e metodo, cit., p. 478. In questo senso Gadamer intende

sottolineare che la parola non è un segno a cui si fa ricorso per un uso meramente

estrinseco, cioè qualcosa “che si fa o che si dà a qualcuno”, non può essere presa dal mondo

esterno e caricata dell’idealità del significato, che invece risiede nella parola stessa. (Cfr.

ivi, p. 479. Si veda anche il rapporto tra linguaggio e formazione del concetto, ivi, pp. 490502).

4

E. SAPIR, op. cit., p. 21.

5

Ivi, p. 15.

6

Ibidem. Secondo Sapir piuttosto che ritenere la lingua un “ornamento” di cui il pensiero

potrebbe anche fare a meno nel momento in cui non è implicata alcuna esigenza

comunicativa ed intersoggettiva, ma solo “interna” alla coscienza e ai processi psichici,

3

159

Studiosi come Chase o Peirce sono convinti che parlare sia un

processo del pensiero e che il pensiero segua le tracce del linguaggio nel suo

incidere sulla realtà e nel suo essere organizzato in funzione di questa7. Ed

anche Chomsky afferma l’esistenza di una struttura profonda che lega la

natura stessa del linguaggio all’intenzionalità del pensiero8. Vygotsky, dal

canto suo, sostiene che il linguaggio porta alla luce il pensiero che, nella

sua essenza profonda, è espressione e intenzionalità del significare9. Gli

studi condotti da Sapir e Whorf, e soprattutto la loro teoria del relativismo

linguistico, come è ben noto, sostengono la capacità del linguaggio di

modellare il nostro modo di concepire la realtà, e pertanto ogni linguaggio è

un modo di disegnare e concepire un mondo differente o un differente modo

di concepire il mondo10.

Partendo, dunque, dalla reciproca implicazione tra processi cognitivi e

categorie linguistiche, se è vero che pensare vuol dire leggere e ordinare il

mondo in un certo "ordine" di significati e di simboli, il rapporto

linguaggio-visione del mondo risulta essere pienamente ascrivibile alla

riconsiderazione dell'analisi linguistica come metodo di indagine e

chiarificazione logica dei processi conoscitivi. Se infatti il mondo reale

viene costruito sulle abitudini linguistiche del soggetto e della collettività, la

lingua può essere considerata uno speciale come del pensiero, e il

linguaggio si configura, per cosi dire, come sintassi dei processi mentali11.

Questa linea interpretativa si viene ad affermare con la progressiva

maturazione della svolta pragmatica del pensiero analitico, in cui vengono

definitivamente superati sia il presupposto neopositivistico di una

formalizzazione linguistica, come pure il processo di svuotamento di ogni

intenzionalità comunicativa che in quel paradigma era insito.

Va comunque riservato un inciso preliminare alla stessa nozione di

“filosofia analitica” per l'aspetto composito che questo movimento

bisognerebbe provare a pensarla come “una strada o un binario già ben preparato”, di cui il

pensiero si serve, ma il cui prodotto “cresce insieme con lo strumento” (ivi, p. 15). E spiega

ancora Sapir: “La lingua può essere considerata come uno strumento che può essere usato

per tutta una serie di usi diversi sul piano psicologico. Essa non soltanto fluisce

parallelamente al movimento interno della coscienza, ma, restando parallelo, si muove a

livelli diversi, che vanno dalla cognizione in cui la mente è tutta occupata da immagini

particolari, fino alla condizione in cui la mente è interamente concentrata su concetti astratti

e sulle loro relazioni: quest'ultimo modo di attività è quello che si intende di solito quando

si parla di ragionare” (ivi, p. 14).

7

Cfr. S. CHASE, Il potere delle parole, tr. it., Bompiani, Milano, 1966; e C. S. PEIRCE,

Collected Papers, a cura di C. Harteshorne, Harward University, 1931-1936.

8

Cfr. N. CHOMSKY, Saggi linguistici, vol. 3, Filosofia del linguaggio: ricerche teoriche e

storiche, tr. it., Boringhieri, Torino, 1969.

9

Cfr. L. S. VYGOTSKY, Pensiero e linguaggio, tr. it., La Nuova Italia, Firenze, 1966.

10

Cfr. B. L. WHORF, Linguaggio, pensiero e realtà, tr. it., Boringhieri, Torino, 1970.

11

Cfr. M. BALDINI - D. ANTISERI, Lezioni di filosofia del linguaggio, Nardini, Firenze,

1989.

160

filosofico presenta12. La filosofia analitica, nel suo carattere peculiare di

approccio ai problemi filosofici, opera con una metodologia, condivisa da

tutti gli appartenenti, che presenta l’indagine filosofica come “chiarificatrice

o riformatrice”, facendo dell’analisi la chiarificazione logica dei processi

linguistici per penetrare all'interno dei processi mentali13. Questo significa

più esattamente “trasformare le tradizionali questioni filosofiche in

questioni sul senso (da descrivere o da riformare) degli enunciati che

valgono ad esprimerle”14.

Dunque la “rivoluzione”15a cui si assiste ad opera del movimento analitico

12

È noto che con tale termine si fa riferimento ad un numeroso gruppo di filosofi che, a

cominciare dal 1892, anno in cui G. Frege pubblica Senso e denotazione, si estende ed

abbraccia posizioni teoriche di varia matrice epistemica. Tralasceremo la fase iniziale

rappresentata dalle teorie di Russel e Moore e da quelle note come positivismo logico,

centrate su un'impostazione epistemologica dello statuto del linguaggio e avvicinate alle

teorie contenute nel Tractatus logico-philosophicus di L. Wittgenstein. Ci riferiremo,

invece, a quella fase successiva che determina una cambiamento di direzione degli studi sul

linguaggio, rivelandone la portata contestualmente sociale e intenzionale, nota come

movimento analitico anglosassone e statunitense, che viene ad affermarsi soprattutto a

partire dagli anni Quaranta in poi, anche se il momento di passaggio alla nuova prospettiva

viene emblematicamente considerato il ritorno di Wittgenstein a Cambridge nel 1929 e la

stesura delle Ricerche filosofiche. Per comprendere il senso della svolta analitica bisogna

tener conto del fatto che si viene a determinare quasi un dualismo teorico tra

neopositivismo logico e filosofia analitica anglosassone: da un lato le tesi relative alla

delineazione di un modello linguistico quale quello scientifico, dall'altro la rilevanza del

linguaggio comune con il quale, nel contesto quotidiano, ci si trova a svolgere una

molteplicità di operazioni o attività, che corrispondono a quelle famose “forme di vita” di

cui ci parla Wittgenstein nelle Ricerche. Si vedano in proposito, M. DUMMET, Alle origini

della filosofia analitica, tr. it., Il Mulino, Bologna, 1990; e E. TUGENDHAT, Introduzione

alla filosofia analitica, tr. it., Marietti, Genova, 1989.

13

Il processo di analisi può esser pensato come una scomposizione o smontaggio ed una

esplicitazione del materiale linguistico, arrivando ad operare un risultato non lontano da

quello ottenuto dalle tecniche di interpretazione proprie della filosofia ermeneutica, tanto da

far risultare evidente, per alcuni aspetti, un avvicinamento della filosofia analitica

all'ermeneutica. La filosofia analitica, in qualità di filosofia linguistica per eccellenza dei

primi decenni del secolo, è dunque una filosofia “centrata sull'analisi (o sul problema

dell'analisi)” in cui “si conferisce un particolare ruolo esemplificativo alla filosofia “pura”,

ossia impegnata in riflessioni sulla natura e i compiti del pensiero, del linguaggio, della

logica, e sulla natura e i compiti della filosofia stessa” (F. D'Agostini, Filosofia analitica,

Paravia, Torino, 1997, cit. p. 13).

14

V. VILLA, Sulla nozione di “filosofia analitica”, in M. JORI (a cura di), Ermeneutica e

filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto, cit., p. 171. Ma cos'è che l'analisi

analizza e come procede nella sua operazione chiarificatoria? L’analisi di cui si occupano i

filosofi a Cambridge e ad Oxford si concentra sullo studio del funzionamento del

linguaggio ordinario, cioè come è in uso quotidianamente, e non più di un linguaggio ideale

o protocollare come accadeva nel Circolo di Vienna. Il metodo analitico deve partire da ciò

che abbiamo sottomano nelle esperienze linguistiche di ogni giorno, ed è dunque un'analisi

delle proposizioni come esse sono e non come dovrebbero essere.

15

Si veda il volume curato da A AYER, La svolta linguistica in filosofia, tr. it., Città

Nuova, Roma, 1975; cfr anche R. RORTY, The Linguist Turn, University of Chicago Press,

Chicago, 1968.

161

è da intendersi come una rinnovata consapevolezza della specificità

linguistica di ogni esperienza umana e dello stesso filosofare: la filosofia

deve prendere coscienza che alcuni errori concettuali sono in realtà usi

impropri e fuorvianti del linguaggio, il cui arbitrio semantico ha trattato

categorie gnoseologiche o metafisiche come fossero oggetti o dati

fenomenici, essendo quelle invece irriducibili alla sfera empirico-fattuale ed

esigendo una differenziazione, e non già una gerarchizzazione, tra piani

semantici e logico-simbolici16.

La scelta metodologica dell’analisi linguistica rimanda, tuttavia, ad una

sua giustificazione filosofica ulteriore: bisogna risalire alle ragioni del

risolversi dei problemi filosofici in problemi di linguaggio. Assumere quella

che Villa indica come una definizione “forte” di filosofia analitica porta a

trovare la sua caratterizzazione unitaria nell’assunzione di alcuni “postulati

filosofici” fondamentali, quali la grande divisione fra linguaggio descrittivo

e linguaggio prescrittivo, la dicotomia analitico-sintetico, la distinzione tra

metalinguaggio e linguaggio-oggetto, la distinzione tra contesto di

giustificazione e contesto di scoperta. Considerare questi assunti come i

“nodi tematici fondamentali da cui questo movimento non può prescindere”

dovrebbe indurre a rilevare che “l’attenzione nei confronti del linguaggio

rappresenta un carattere derivato della filosofia analitica”17.

Ma a ben guardare anche questa via definitoria secondo Villa è

insoddisfacente, poiché sembra sbilanciare troppo la definizione sul piano

delle concezioni più che su quello dei concetti, finendo per identificare la

parte con il tutto. Bisogna, dunque, individuare un concetto che abbia

costituito il comune presupposto per lo sviluppo di concezioni

metodologiche e sostanziali diverse; questo può forse essere reperito,

secondo l’indicazione di Dummet, in “certe presupposizioni di fondo”.

L’assioma di fondo, che caratterizzerebbe la filosofia analitica, è il rapporto

di stretta connessione tra pensiero e linguaggio, intendendo quest’ultimo

“come il veicolo necessario del pensiero” e convergendo sulla convinzione

che ogni analisi del pensiero passa attraverso l’analisi del linguaggio18.

16

Si delinea, infatti, anche una svolta cognitiva del movimento analitico, che mira appunto

ad evidenziare che la correlazione tra processi mentali e strutture linguistiche forma una

indissolubile triangolazione con l'esperienza che l'uomo ha del suo mondo e della realtà in

cui vive. Lo stesso esercizio del pensiero, di cui disponiamo per riflettere sui suoi contenuti

e mezzi espressivi, è operazione metacognitiva e metalinguistica al tempo stesso. (Cfr. D.

MARCONI, Semantica cognitiva, in M. SANTAMBROGIO (a cura di), Laterza, Roma-Bari,

1992; si veda anche R. JACKENDOFF, Semantics and Cognition, Cambridge, MIT Press,

1983).

17

V. VILLA, Sulla nozione di “filosofia analitica”, cit., pp. 172-173.

18

Ivi, p. 175. “Si ha qui, pertanto, forse il primo esempio di quello che è, per la filosofia

analitica, il modo di trattare i problemi filosofici: quello che consiste nel trasformarli da

problemi ontologici a problemi di significato” (ivi, p. 176). Cfr. M. DUMMET, Truth and

Other Enigmas, tr. it. parziale, Il Saggiatore, Milano, 1986.

162

Possiamo considerare le Ricerche filosofiche l’opera meglio

rappresentativa della svolta analitica, ma il valore delle posizioni assunte da

Wittgenstein si può cogliere ancor meglio se si tiene conto del confronto

con le precedenti tesi del Tractatus19.

Nella Prefazione a quest'opera, Wittgenstein afferma chiaramente di

volersi occupare dei problemi filosofici entrando dalla porta principale, cioè

del linguaggio, poiché essi si fondano sul fraintendimento della logica del

nostro parlare. E per operare in tal senso occorre “tracciare al pensiero un

limite”20 tra ciò che ha senso e ciò che non lo ha. Un limite linguistico,

dunque, che è circoscrizione delle facoltà del pensiero e della ragione, definizione della limitatezza del dicibile e della concepibilità del reale

attraverso le parole21. In questa prospettiva, la relazione mondo-linguaggiopensiero veniva ad articolarsi in una reciproca corrispondenza lineare e

descrittiva: con le proposizioni possiamo sensatamente e chiaramente

descrivere uno stato di cose e questo è l'ambito entro il quale il pensiero può

muoversi e applicarsi con chiarezza ed evidenza.

Dunque il compito del filosofo è, già dalle tesi del Tractatus, la

chiarificazione dei concetti, ma nel senso proprio di una loro delimitazione

entro l’ambito scientifico: soltanto definendo l'indicibile e l'impensabile, la

filosofia potrà mostrare ciò che è pensabile e dicibile22.

19

La scintilla che diede inizio ad un ripensamento delle tesi del Tractatus, dopo una pausa

di circa dieci anni, di cui sei dedicati com’è noto all’insegnamento elementare, fu

determinata da una conferenza tenuta da L. E. J. Brouwer a Vienna nel 1928. Wittgenstein,

assistendo a quella lezione sui fondamenti dell'aritmetica, rimase colpito perché si rese

conto che venivano rimesse in discussione alcuni assunti fondamentali del Tractatus. Come

riferisce M. Trinchero nella nota introduttiva all'edizione italiana delle Ricerche filosofiche,

“l’influenza di Brouwer è evidente, oltre che nella scelta dei temi, nell'abbandono della

concezione della logica come linguaggio “fenomenologico” o “primario” e nel

riconoscimento che i linguaggi costituiscono una classe, la cui descrizione è il compito

essenziale della filosofia” (M. TRINCHERO, Introduzione, in L. WITTGENSTEIN, Ricerche

filosofiche, cit., p. XI). Ma il passaggio decisivo per la maturazione della teoria dei giochi

linguistici delle Ricerche ed il definitivo distacco dal linguaggio del Tractatus si può

cogliere nell'opera Blue Book and Brown Book, tr. it., Torino, Einaudi, 1983. Qui

Wittgenstein comincia a tratteggiare il concetto di “gioco linguistico”, che verrà poi

sviluppato compiutamente e costituirà la chiave di volta di una nuova e più feconda

concezione non solo del linguaggio, ma dell’agire dell'uomo in un mondo non più solo di

fatti, bensì di relazioni e rapporti linguistici.

20

L. WITTGENSTEIN, Tractatus, cit., p. 3.

21

Se, infatti, il linguaggio costituisce un limite al pensiero, quest'ultimo non potrà spingersi

oltre ciò che può esprimersi con chiarezza. Per questo si arriva alla ormai nota esortazione

wittgensteiniana “su ciò di cui non si può parlare si deve tacere” (ivi, p. 82, prop. 7). Anche

altrove Wittgenstein dichiara che la tendenza umana è quella di avventarsi contro i limiti

del linguaggio21( L. WITTGENSTEIN, Lezioni e conversazioni di etica, religione, economia,

cit., pp. 21-22), e quando dal mondo dei fatti ci si spinge ad oltrepassare la referenza

empirica delle parole alle cose si producono solo non sensi.

22

Cfr. L. WITTGENSTEIN, Tractatus, cit., p. 28. In queste posizioni si ritrovano alcuni

caposaldi del neopositivismo, a cui il giovane Wittgenstein non aderì esplicitamente, ma

con cui condivise il valore del paradigma scientifico ed il rifiuto di quei cosiddetti

163

I suggerimenti di L. Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche sono da

considerarsi determinanti: "la filosofia è la battaglia contro lo stregamento

del nostro intelletto per mezzo del nostro linguaggio"23. E se il metodo del

lavoro filosofico analitico è la chiarificazione logica attraverso l'analisi degli

enunciati, lo scopo è "indicare alla mosca la via d'uscita dalla bottiglia"24,

poiché i problemi filosofici non sono altro che problemi linguistici, cioè

sorti da un errato o non chiaro uso delle parole.

Il principio d'uso diventa così il criterio paradigmatico per definire il

senso di una parola come di un enunciato: le proposizioni hanno un

significato solo se hanno un'applicazione, poiché il "significato di una

parola è il suo uso nella lingua". Quindi cercare il modo in cui un termine

viene usato in uno specifico contesto di discorso implica trovare anche il

significato. In tal modo le espressioni linguistiche diventano delle ipotesiregole in funzione dell'orientamento dei comportamenti umani e della

strutturazione dei sistemi delle aspettative umane. Ciò implica che tutto il

problema della verità si lega non solo all’uso, cioè al contesto in cui viene

praticato il linguaggio, ma in modo determinante alle convenzioni che

regolano l’enunciato o il contesto di discorso, e dunque la totalità del senso

è data dalla sua operatività nelle situazioni di interlocuzione, cioè nel tessuto

enunciativo intersoggettivo. La forza illocutoria degli atti linguistici diventa

così il tema centrale della comunicazione, e quella dualità tra soggetto

conoscente e oggetto conosciuto diventa accordo delle intenzioni o scontro

delle pretese dei parlanti.

La battaglia per la chiarificazione logica del linguaggio si risolve in una

battaglia per la chiarezza linguistica, convinzione che comunque aveva

caratterizzato anche le tesi del Tractatus ma con sviluppi differenti. In

effetti ora questa considerazione consente di guardare alle parole come pezzi

degli scacchi25, e il linguaggio può essere pensato come una cassetta di

attrezzi da cui, a seconda della funzione e del valore, ognuno tira fuori lo

strumento linguistico più adatto per i diversi contesti di applicazione.

Pensare quindi al linguaggio, nella molteplicità di funzioni che può

pseudoproblemi sorti perché il linguaggio, al di fuori dell'ambito scientifico, perde i

requisiti di precisione e chiarezza, e si spinge verso “oscure lontananze e profondità

impenetrabili” che nulla hanno a che vedere con una concezione scientifica del mondo.

(Cfr. H. HAHN, R. CARNAP, O. NEURATH, La concezione scientifica del mondo, tr. it.,

Laterza, Bari, 1979, p. 74). Si veda inoltre cosa scrive Carnap riguardo la sostituzione di

ogni metafisica, “poesia concettuale”, con una metodologia filosofica strettamente

scientifica: quei concetti “che sono irriducibili sia al dato, sia a ciò che è fisico”, sono

concetti “ puramente illusori che vanno rigettati dal punto di vista epistemologico, come

pure da quello scientifico. Sono parole senza senso, qualunque sia il grado in cui sono

santificate dalla tradizione e impregnate di sentimento” (ivi, p. 90); cfr. ID., Meaning

Postulates, in “Philosophical Studies”, 1952, pp. 65-73.

23

L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., par. 109.

24

Ivi, par. 309.

25

Ivi, par. 108, p. 66.

164

assolvere nei vari contesti di discorso, mette in evidenza, in modo molto

plastico, che parlare un linguaggio fa parte di un'attività o forma di vita26, e

che l'esperienza umana nel mondo e del mondo comprende un'infinita

gamma di attività linguistiche27.

Ma in che senso e sotto quali aspetti la giocabilità degli enunciati apre la

strada ad una “svolta” in senso pragmatico?

Habermas si sofferma sulla relazione tra gioco linguistico e regola

linguistica. Quando Wittgenstein invita a vedere ogni attività linguistica

come gioco in cui i partecipanti, nell’atto di linguaggio, interagiscono

seguendo le stesse regole linguistiche, “svolge la prova che l’identità dei

significati dipende logicamente dalla capacità di seguire regole valide

intersoggettivamente insieme ad almeno un altro soggetto; laddove entrambi

devono disporre della competenza sia al comportamento guidato da una

regola sia al giudizio critico su questo comportamento”28.

In questa elaborazione del concetto di gioco, il senso intenzionale

dell’agire è da concepire nel modo di funzionare del linguaggio in cui, come

scrive lo stesso Wittgenstein, intenzione e adempimento si toccano29.

Comprendere il senso di un’intenzione significa comprendere il ruolo di un

enunciato in un sistema linguistico. Infatti, ciò che interessa a Wittgenstein,

secondo la ricostruzione di Habermas, non è tanto sottolineare la

dimensione propriamente linguistica delle regole, quanto la loro dimensione

pragmatica: il concetto di “grammatica” del gioco linguistico non va quindi

confuso con il riferimento alla grammatica della lingua30. Pensiamo

piuttosto che “la stessa forma di vita comunicativa è dipendente dalla

grammatica dei giochi linguistici”31. Inoltre, consideriamo che la

regolamentazione linguistica è anche una de-limitazione della

partecipazione alla prassi sociale. Nella rielaborazione apeliana tale

delimitazione dell’agire attraverso le regole del dire rimanda infatti alla

finitezza del vivere intersoggettivo32.

26

Ivi, p. 7, par. 19.

"Comandare, Descrivere un oggetto, Costruire un oggetto, Riferire un avvenimento, Far

congetture, Recitare in teatro, Cantare, Sciogliere indovinelli” (ivi, par. 23, p. 21). Vi è

infatti una varietà di "giochi" quante sono le funzioni e i modi di funzionare del linguaggio,

o potremmo dire dei linguaggi, di cui è intrisa ogni esistenza umana. Inoltre, il concetto di

gioco linguistico presuppone il fatto che il linguaggio non è dato una volta per tutte, ma

nuovi tipi di linguaggio, nuovi "giochi linguistici" sorgono, altri invecchiano e vengono

dimenticati. Cfr. ivi, par. 7, 21, 22, 23.

28

J. HABERMAS, Gioco linguistico, intenzione e significato, in. S. CREMASCHI (a cura di),

Filosofia analitica e filosofia continentale, La Nuova Italia, Firenze, 1997, p. 87.

29

Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., p. 172.

30

Cfr. ivi, p. 90. Cfr. anche L. WITTGENSTEIN, Grammatica filosofica, tr. it., La Nuova

Italia, Firenze, parte I, par. 115.

31

Ivi, p. 102.

32

Il mondo oggettivo si costituisce in strutture linguistiche che sono essenzialmente

dialogiche e, in senso lato, sociali. I giochi di Wittgenstein, nell’incontro con la comunità

illimitata dei ricercatori di Peirce, fecondano l’idea della comunità illimitata della

27

165

Tuttavia, la valenza pragmatica dei giochi wittgensteiniani è da

considerarsi,

secondo

l’interpretazione

apeliana,

prettamente

comportamentista o pragmatistico-behavioristica. Se, infatti, il compito del

filosofo è quello di descrivere il funzionamento dei vari giochi e delle regole

che consentono agli uomini di prender parte alla loro giocabilità, non si

tiene conto però che tali giochi, se considerati come dati oggettivi, vengono

ad essere concepiti atomisticamente e non in relazione di interazione

reciproca; inoltre, se non si ammette la cogenza di un gioco linguistico

trascendentale, cade anche la possibilità di descrivere il funzionamento

delle attività di linguaggio, dal momento che viene meno il riconoscimento

di una regola trascendentale che imponga il rispetto delle regole dei giochi

stessi33. Sembra quasi che la filosofia per Wittgenstein deve riconoscere

solo “che i suoi problemi segnalano l’interrompersi del gioco”e in questa

logica “il senso del linguaggio non consiste in nient’altro che nella prassi

vivente dell’uso linguistico”34.

Ma la descrizione della prassi linguistica non è di per sé comprensione

del comportamento umano che in essa si estrinseca. In Wittgenstein, infatti,

non “pervengono al linguaggio né l’intimo impulso di ogni gioco linguistico

all’autoriflessione, impulso che rende possibile ogni traduzione e ogni

interpretazione da parte delle scienze dello spirito, né la continuità,

condizionata proprio da ciò, di un colloquio umano capace di connettere

tutti i giochi linguistici”35.

L’influsso della teoria dei giochi e del significato situazionale sul

pensiero di Austin è notevole36.

comunicazione come gioco linguistico trascendentale. Come rileva Vattimo, l’attributo di

trascendentale non appartiene alla teorizzazione di Wittgenstein, ma il concetto del

linguaggio come “giochi linguistici” sancisce un’accentuazione pragmatica nel senso che,

studiando il funzionamento effettivo del linguaggio nei vari contesti di vita, si possono

riconoscere in esso le regole di comportamento dei partecipanti ai vari “giochi”

dell’esistere, ognuno dei quali, nel proprio ambito di significazione, ha legittimità.

33

Cfr. G. VATTIMO, Introduzione, in K.O. APEL, Comunità e comunicazione, cit., p.

XXVII.

34

R. BUBNER, Azione, linguaggio e ragione, cit. pp. 142-143.

35

K. O. APEL, Comunità e comunicazione, cit., p. 41.

36

Come per Wittgenstein il linguaggio, in particolare quello della filosofia, è il grande

malato e i suoi ingranaggi girano a vuoto necessitando una terapia, anche per Austin tale

pratica terapeutica ha il suo fine nel raggiungimento, attraverso la descrizione dei nostri

crampi mentali, di una chiarezza completa. Così il compito del filosofo è quello di isolare e

descrivere le strutture logiche delle diverse forme di enunciati secondo le loro funzioni. Per

operare in questa direzione è necessario però rimuovere l’errore perpetrato dalla tradizione

filosofica occidentale della fallacia descrittivistica, che consiste nel considerare lo

strumento linguistico nella sola funzione descrittivo-referenziale, inquinando, per così dire,

il modo di studiare la struttura del linguaggio e i suoi processi di significazione, e

favorendo una lunga serie di interpretazioni restrittive e fuorvianti del fenomeno linguistico

166

Il passaggio da un'analisi degli enunciati alla famosa teoria degli atti

linguistici, anche se una vera e propria teoria degli atti linguistici è forse da

ricondurre solo a J. Searle37, rivela il percorso di un’analisi del linguaggio

sempre più nel senso di un’accentuazione pragmatica. Un'attività linguistica

non solo ricorre a certe regole per poter esprimere contenuti o messaggi; ma

tali regole, come sintassi linguistica del pensiero, della coscienza e

dell'intenzionalità del soggetto, strutturano l'azione dell'uomo, la rendono

condivisibile, e ne definiscono il senso, la direzione, l'incontro relazionale

con altri soggetti38.

Austin, prima con la distinzione tra performativo e constativo39, poi

con le sue indicazioni per una teoria degli atti linguistici40, ci lascia una

e delle sue applicazioni. (Cfr. A. PIERETTI, Il linguaggio come comunicazione, Città

Nuova, Roma, 1978, p. 26).

37

Cfr. J. R. SEARLE, Atti linguistici, tr. it., Boringhieri, Torino, 1976. “Credo che sia

essenziale - afferma infatti Searle - per ogni comunicazione linguistica contenere un atto

linguistico. L'unità della comunicazione linguistica non è, come è stato generalmente

supposto, il simbolo, la parola, la frase o anche l'enunciato del simbolo, della parola o della

frase, ma è piuttosto la produzione dell'enunciato nell'esecuzione dell'atto linguistico che

costituisce l'unità fondamentale della comunicazione linguistica. Più precisamente, la

produzione dell'enunciato della frase sotto certe condizioni costituisce l'atto allocativo, e

l'atto allocativo è l'unità minima della comunicazione linguistica.(...) Eseguire degli atti

allocativi significa impegnarsi in una forma di comportamento governata da regole.

Sosterrò che fatti come il porre delle domande e il fare delle asserzioni sono governati da

regole in una maniera abbastanza simile a quella in cui fare una base nel baseball o

muovere un cavallo negli scacchi sono tipi di atti governati da regole” (J. R. SEARLE, Che

cos’è un atto linguistico, in P. P. GIGLIOLI, (a cura di), Linguaggio e società, Il Mulino,

Bologna, 1973, p. 90).

38

Così Searle: “Io distinguo due tipi di regole: alcune regolano forme di comportamento

preesistenti, come ad esempio le regole di etichetta che regolano le relazioni interpersonali;

tuttavia queste relazioni esistono indipendentemente dalle regole di etichetta. Vi sono

invece altre regole che non regolano soltanto, ma creano e definiscono nuove forme di

comportamento. Le regole del rugby, ad esempio, non servono soltanto per regolare il gioco

del rugby ma rendono possibile, o definiscono, tale attività. L'attività del gioco del rugby è

costituita dall'azione effettuata secondo tali regole; il rugby non esiste senza queste regole.

Chiamerò questo tipo di regole costitutive (constitutive rules) e il primo tipo di regole

normative (regulative rules)” ( ivi, p. 91).

39

E proprio dall'analisi del linguaggio ordinario, il filosofo inglese opera una prima

divisione tra enunciati constativi e performativi. I primi rispondono alla funzione

descrittiva, i secondi sono quegli enunciati con cui piuttosto che dire qualcosa, facciamo

qualcosa, e troviamo infatti in essi il ricorso a verbi come “promettere”, “giurare”,

“scusarsi”, “scommettere, e simili. Usare questi verbi sotto determinate condizioni significa

espletare un atto umano carico di conseguenze morali, economiche, giuridiche, e via

dicendo; per cui ampie zone del linguaggio giuridico, religioso, morale, sono performative.

40

In How to Do Things with Words troviamo la nozione di atto linguistico, secondo cui

dire qualcosa implica sempre fare qualcosa. Una locuzione è, infatti, propriamente un atto

locutorio; e siccome dire qualcosa corrisponde a svolgere diverse operazioni, come

emettere suoni ed articolare parole che appartengono ad un lessico conosciuto conforme ad

una grammatica, ogni atto locutorio viene a sua volta ad essere suddiviso in un atto fonetico

167

singolare elaborazione della natura pragmatica del linguaggio ordinario, le

cui finalità non sono la mera locuzione, ma l'estrinsecazione di una forza,

che è diretta ad esercitare un cambiamento del comportamento di chi

ascolta41.

Tuttavia affermare che il linguaggio ordinario è la prima parola, ha

anche un significato che possiamo definire metodologico per ricondurre

l'analisi linguistica alla sua funzione comunicativa. Significa appunto

orientare l'attenzione prioritariamente sull'efficacia operativa dell'atto

linguistico, che non solo assolve una funzione pragmatica e sociale

nell'ambito delle occupazioni quotidiane dell'agire e dell'interagire umano,

ma lo configura come azione linguistica, come prassi comunicativa. Anche

in questo caso il reperimento di senso, attraverso e ancor più oltre la

definizione di significato, va effettuato nell'enunciazione e non nella parola

in generale avulsa dal contesto, fino a poterne definire la forza all'interno di

ogni atto linguistico come evento in cui la parola stessa si storicizza e si

temporalizza, caricandosi di intenzionalità.

Dunque gli enunciati per se stessi non sono né veri né falsi; verità e

falsità possono qualificarsi come tali in riferimento alla contestualizzazione

di una proposizione, anzi nel suo divenire contesto di comunicazione nel

momento stesso in cui è messa in opera42.

(emissione di suoni), fatico (proferire certi vocaboli appartenenti ad un lessico definito con

una certa costruzione grammaticale), e retico (dare un certo senso o riferimento

all'espressione). Ma accanto agli atti locutori, come abbiamo già detto, esistono quelli che

Austin chiama atti illocutori e perlocutori, che per il nostro discorso risultano di grande

rilevanza. Va detto che non è sempre chiara la distinzione tra atto illocutorio e perlocutorio,

e di questo fu consapevole lo stesso Austin. Si può dire comunque che l'illocuzione si

caratterizza per la forza impressa all'enunciato, e che invece la perlocuzione sottolinea

l'essere indotti a compiere un'azione. Va aggiunto che l'atto illocutorio, nonostante la sua

forza, non prevede necessariamente di avere degli effetti sull'uditorio; mentre 1'atto

perlocutorio comporta sempre delle conseguenze, sebbene i suoi effetti non siano sempre

facili da stabilire né da prevedere. (Cfr. J. AUSTIN, Come fare cose con le parole, tr. it.,

Marietti, Genova, 1974.)

41

La ormai nota differenziazione tra locuzione e forza illocutoria e perlocutoria vuole porre

1'accento sulle modalità concrete dell'uso del linguaggio come strumento di scambio delle

opinioni, di condivisione di progetti e impegni comuni. Attraverso ciò che si dice, e

soprattutto come lo si dice e a chi, si realizza una quantità di operazioni linguistiche, che

sono vere e proprie azioni, e che comportano o inducono altre azioni: di accettazione o

esclusione, di ripetizione o rimozione, di consenso o rifiuto, ecc. Certo non va dimenticato

che il concetto di forza delle proposizioni non può essere confuso con quello di significato.

Per questo lo stesso Austin si troverà a dover affrontare il problema relativo alla distinzione

tra livello discorsivo del linguaggio come poter fare, e livello metadiscorsivo come poter

significare. Il progetto austiniano incontrerà anche per questa divaricazione non poche

difficoltà nella risoluzione della dicotomia di fondo performativo-constativo. Si veda in

proposito, M. SBISA’ (a cura di), Gli atti linguistici. Aspetti e problemi della filosofia del

linguaggio, Feltrinelli, Milano, 1978; e di J. R. SEARLE (a cura di), Austin on Locutionary

and Illocutionary Acts, “The Philosophical Review” 77/4, 1968.

42

Austin definisce il suo metodo di indagine del fenomeno linguistico, pur con qualche

riserva, “fenomenologico, consistente cioè nell'osservare, descrivere e raccogliere,

168

Pertanto possiamo dire che la revisione dell’idea di linguaggio, sia nelle

Ricerche che nelle teorie degli atti linguistici, sembra restituire una parola

che si protende verso un tessuto intercomunicativo evocativo

dell’intenzionalità linguistica.

Ma sul logos in relazione al soggetto e ai suo tratti intersoggettivi,

Wittgenstein non pare fornire sostegni giustificativi. L’individuo risulta

quasi retrocedere rispetto alla valenza pragmatico-sociale della

comunicazione e del gioco dei “giochi” linguistici vari.

Dov’è il soggetto tra i soggetti, e come si muove nel gioco linguistico

che gli è proprio tra i tanti giochi dell'esistere? E se la soggettività è un

rapportarsi, qual è la coniugazione linguistica di questo rapporto?

La domanda pare a Wittgenstein superflua, o comunque non decisiva per

la connessione soggetto-linguaggio. A dire il vero è proprio questo innesto

che pare dissolversi nella mobilità pragmatica del linguaggio in azione

come forma di vita: non vi è discorso giocabile a partire dal soggetto, che

recupera la soggettività nella relazione pubblica del comunicare.

Si è affermato che l'uomo è un ente che si progetta. E si riconosce

progetto anche per quel poter significare e comunicare che dà senso alla sua

libertà come qualificazione ontologica43. In virtù di essa si dà la possibilità

della ricerca del posto dell'uomo situato nell’orizzonte finito dell'esistere,

che è sempre coesistenziale. “E’ in primo luogo e sempre nel linguaggio scrive Ricoeur - che viene ad esprimersi ogni comprensione ontica ed

ontologica”44. E’ dunque nel linguaggio stesso che bisogna cercare

l’indicazione secondo cui il comprendere è un modo di essere: ma di chi?

L'ermeneutica contemporanea richiama ad una visione della storicità

umana come dialogo nel conflitto delle interpretazioni45. E con il contributo

ordinandoli, tutti gli usi linguistici quotidiani, attraverso un'analisi che ne comprenda e

chiarisca la natura e la funzione, e soprattutto che consenta una sorta di disincantamento e

di liberazione da ciò che è illusorio e ingannevole. Come fa notare Pieretti, il carattere della

fenomenologia linguistica austiniana non è tuttavia empirico-descrittivo, come compete

piuttosto ad un approccio linguistico scientifico, bensì sempre collocato nell'area della

ricerca filosofica: lo scopo è la rimozione degli impedimenti semantici alla comprensione

ed esatta impostazione dei problemi filosofici stessi. Gli abusi linguistico-concettuali di cui

si è macchiata la filosofia occidentale, tra cui la già citata “fallacia descrittivistica”, hanno

implicato una erronea impostazione metafisica di tali problemi; pertanto lo scopo

dell'operazione austiniana mira “a porre le condizioni linguisticamente più idonee per

affrontarli senza pregiudizi, lontano dal rischio di incorrere in fraintendimenti” (A.

PIERETTI, Il linguaggio come comunicazione, cit., p. 52).

43

Il linguaggio in Heidegger è “l’espressione del discorso” ed il discorso è “linguaggio

esistenziale, perché l’ente di cui esso articola l’apertura in base a significati ha il modo di

essere dell’essere-nel-mondo, gettato e confinato nel < mondo>”( M. HEIDEGGER, Essere e

tempo, cit., p. 204).

44

P. RICOEUR, Il conflitto delle interpretazioni, tr. it., Jaca Book, Milano, 1986, p. 25.

45

L’idea di un conflitto delle interpretazioni in Ricoeur rimanda proprio al carattere di

apertura dell’universo dei segni proprio dell’interpretazione ermeneutica, diversamente da

169

di Gadamer viene accentuata la universalità strutturale del linguaggio (si

parla con lui di un’accentuazione linguistica in seno all'ermeneutica) come

struttura stessa dell'azione dell'uomo in quanto discorsività, e come

orizzonte intrascendibile della nostra esperienza del mondo e di ogni

movimento di conoscenza ermeneutica. L'universalità di quella conoscenza

consegue dal carattere di universalità attribuita all'esperienza linguistica in

virtù della sua ontologizzazione. E lo stesso problema della relazione

gnoseologica e della verità è da reperire all'interno di una situazione

linguistica che è orizzonte del comprendere e dell'agire. Nella circolarità del

comprendere ermeneutico si afferma inoltre quel carattere evenemenziale

del linguaggio: l’evento del linguaggio è la situazione discorsiva in cui si

attua la comprensione e l'intendersi.

Dunque, mentre nell’ottica analitica la proposizione è un segno che

rinvia a qualcos'altro da sé, il discorso per l’ermeneutica è prima di tutto un

evento oltre che sistema di segni, cioè una situazione conoscitiva

relazionale, all'interno della quale si deve cercare il controllo razionale della

comunicazione. Il carattere evenemenziale del linguaggio è connesso con

quelle coordinate ontologiche storico-temporali entro le quali, ed in virtù

delle quali, il soggetto si configura come Da-sein. La relazionalità

discorsiva, come circolarità del conoscere e del comprendere, ha sempre

luogo in una situazione di interlocuzione, in cui i soggetti impegnati

costruiscono contestualmente il suo senso, che non si trova già posto innanzi

ad essi.

Il rapporto soggetto-oggetto dell’interpretazione porta inoltre in primo

piano l’autonomia del testo rispetto al soggetto-interprete, invitando a

letture e interpretazioni molteplici. Ma poiché l’ermeneutica “deve puntare

al contenuto oggettuale di un testo che progetta un mondo”, la soggettività

viene quasi relegata più al ruolo di discepola che di padrona del testo e

“anziché essere il punto di partenza, la soggettività rappresenta la forza

realizzatrice

grazie

alla

quale

l’ermeneutica

conduce

all’autocomprensione”46.

In ogni caso, il linguaggio nell’ottica ermeneutica non è semplice

strumento espressivo, mero sistema convenzionale di segni oggettivanti, ma

è disvelamento di una determinata situazione storica, o di un mondo, come

quello spazio in cui gli interpreti partecipano ad un gioco linguistico

scommettendo con i loro pregiudizi, e lasciandosi giocare dal linguaggio

stesso, il quale si rivolge loro offrendosi e sottraendosi, ponendo domande e

ciò che accade nel campo della linguistica che è invece nell’ottica di una chiusura dell’

universo dei segni. Il carattere di apertura, in cui “la presa del linguaggio sull’essere e

dell’essere sul linguaggio, si attua in molti modi” e dà luogo a quella rivalità delle

interpretazioni come evento in cui il linguaggio ha incessantemente il potere di scoprire,

manifestare, portare alla luce l’equivocità dell’essere, o meglio, aprire la molteplicità del

senso sulla equivocità dell’essere ( ivi, pp. 80-82.)

46

J. BLEICHER, L’ermeneutica contemporanea, tr. it., Il Mulino, Bologna, 1986, p. 269.

170

dando risposte.

L'esperienza ermeneutica, infatti, rivela una chiara struttura dialettica, o

meglio dialogica: la logica ermeneutica si configura come logica di

domanda e risposta, dialogo dell'interprete con il testo. Così la

interpretazione di un testo consiste nel trovare la domanda a cui questo

fornisce la risposta e, contemporaneamente, il testo può essere oggetto di

interpretazione solo se rivolge una domanda all'interprete47. Senza

dimenticare che ciò che è oggetto di interpretazione è sempre e solo il

linguaggio, nel senso che ogni incontro con il mondo è sempre e solo

linguistico. Non si dà, infatti, esperienza del mondo prelinguistica o

extralinguistica, a cui la parola si aggiunga in un secondo momento come

mezzo convenzionale di comunicazione.

Dunque la dialettica di domanda e risposta mostra il comprendere

come dialogo. “L’attesa di una risposta presuppone già, dal canto suo, che

colui che domanda sia toccato e interpellato dalla tradizione. E’ questa la

verità della determinazione storica. Essa è la coscienza che ha esperienza

della storia; che, proprio nella misura in cui si rifiuta all’ideale fantomatico

di un completo illuminismo, è aperta a fare esperienza storica”48.

b) Le svolte linguistiche tra emancipazione e terapia.

L’analisi critica della società, come impegno di emancipazione dall’

ideologia, è al centro dell’interesse di quell’ermeneutica critica che,

attraverso i contributi di Habermas ed Apel, si pone anche il compito di

vagliare le possibilità di rifondazione della razionalità per un’etica della

comunicazione. Il percorso che conduce alla delineazione di questa proposta

di trasformazione della filosofia49, come intende propriamente Apel, si

delinea come uno dei progetti più stimolanti del pensiero filosofico del

nostro tempo, al cui interno confluiscono e si fondono gli sviluppi della

svolta linguistica

sia analitica che ermeneutica. L’interesse per

47

Cfr. H. G. GADAMER, Verità e metodo, cit., pp. 418-426 e 427-437. “L’orizzonte della

domanda” è propriamente l’orizzonte ermeneutico in cui si decide la “direzione

significativa del testo”. Pertanto la comprensione è un “risalire con il domandare al di là di

ciò che è detto. Deve comprendere il detto come risposta, in base alla domanda di cui

rappresenta la risposta. In questo risalire oltre il detto è però implicito un domandare al di

là di esso” (ivi, p. 427).

48

Ivi, p. 436.

49

Cfr. K. O. APEL, Transformation der Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt, 1973, (

parzialmente tradotto col titolo Comunità e comunicazione, cit.).

171

l’emancipazione dell’uomo da ogni forma di dominio, che è il tratto

distintivo delle scienze sociali critiche, chiama in causa quella

“autoriflessione liberante il soggetto dalla dipendenza”, intesa come

reazione alla “distorsione esercitata sempre dall’azione repressiva

dell’autorità”50.

Ma ogni progetto emancipativo è anche il tentativo di restituire al soggetto

e alla comunità degli uomini la dignità della ragione e della libertà dell’

autodeterminazione. Tale tentativo, che ha anche il senso di una

riabilitazione dei fondamenti etici della prassi comunicativa, sbocca, in seno

ad un’area del pensiero ermeneutico contemporaneo, nella delineazione di

un’etica del discorso, che si propone come ricerca dei fondamenti di una

razionalità non più strumentale, ma discorsiva, in grado, almeno in linea di

principio, di porsi come garanzia di una normazione comunicativa che sia

regola di espressione reciproca di libertà di parola nella libertà dalla parola.

Quest’operazione, come dimostrano gli studi di Apel ed Habermas, si

rende possibile tenendo conto del confronto serrato tra razionalità analitica e

razionalità ermeneutica51, al fine di conferire a quest’ultima quei requisiti di

pragmaticità e trascendentalità messi in evidenza soprattutto dalle teorie del

secondo Wittgenstein, dalla introduzione del concetto di atti linguistici e

dalle tesi di Peirce, secondo quanto gli stessi autori dichiarano nei loro

scritti52.

In tal senso l’analisi delle regole interne alle forme di azione

comunicativa, che costituiscono la struttura, oltre che la forma, dell’

interazione sociale, è affrontata con la prospettiva di una via di

emancipazione dall’autorità e dall’ideologia, nel recupero di una

progettualità discorsiva e di una razionalità comunicativa che possano aprire

il ripensamento di una etica per la comunicazione.

Come abbiamo detto, per arrivare a comprendere il percorso che conduce

alla delineazione di questa istanza rifondativa ed emancipativa della prassi,

bisogna tener conto degli esiti del linguistic turn analitico ed ermeneutico.

Ciò consente di cogliere, all’interno di un confronto dialettico, gli elementi

delle due diverse proposte teoriche che, in linea di convergenza, conducono

50

G. RIPANTI, Introduzione in AA.VV., Ermeneutica e critica dell’ideologia, Queriniana,

Brecia, 1979, p. 18.

51

“Esistono punti di contatto precisi tra la razionalità analitica e quella continentale (nella

versione ermeneutica): il comune rifiuto dell’impianto soggettivistico o “coscienzialistico”

della filosofia moderna (il “solipsismo metodico” della soggettività cartesiana); il comune

privilegiamento del linguaggio come nuovo paradigma entro il quale formulare le questioni

classiche della filosofia. Esistono anche precise divergenze: nella tradizione ermeneuticaesistenziale prevale un taglio trascendentale, ossia la concezione del linguaggio come

apriori dell’esperienza; nella filosofia analitica domina l’istanza pragmatica(…), ovvero

l’idea di una connessione non universalizzabile tra linguaggio e forme di vita” (F.

D’AGOSTINI, Analitici e continentali, cit., p. 383).

52

Cfr. K. O. APEL, L’influsso della filosofia analitica sul mio itinerario intellettuale, in S.

CREMASCHI (a cura di), Filosofia analitica e filosofia continentale, cit., pp. 209-247.

172

a conferire all’azione discorsiva una validità normativa fondante

l’intersoggettività, e dunque a farne un trascendentale regolativo della

comunicazione umana, da assumere non come risoluzione finale, ma come

terreno di prova per una riformulazione dei rapporti tra etica, politica e

linguaggio53.

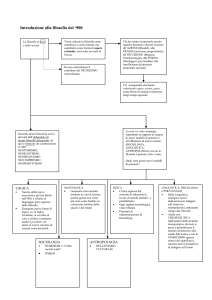

Ma questo percorso speculativo che si verifica all'interno della filosofia

del Novecento e che prende il nome di svolta linguistica54, si presenta come

un intreccio di posizioni ed elaborazioni concettuali che difficilmente si

lasciano ridurre a schematizzazioni. Il concetto stesso di “svolta linguistica”

andrebbe declinato al plurale, nel riferimento a quelle evoluzioni nel modo

di intendere il linguaggio che si verificano in seno ad un vasto fronte di

orientamenti nel pensiero filosofico contemporaneo55.

A noi qui interessa ciò che accade tra gli anni Trenta e Sessanta in due

grandi aree di indagine filosofica, che si differenziano non solo per la

diversa impostazione dei problemi filosofici, ma anche per la diversa

concentrazione geografica dei loro esponenti. Per definire questa duplice

articolazione di studi filosofici, si fa ricorso alla distinzione tra “analitici” e

“continentali”56, con riferimento sia a quel vasto movimento di pensiero

53

Si veda in proposito il saggio di M. SBISA’, Linguaggio, ragione, interazione, Il Mulino,

Bologna, 1989.

54

Cfr. J. HABERMAS, Il pensiero post-metafisico, cit., pp. 47-55. Habermas intende la svolta

linguistica come quel fenomeno “dovuto al distacco, già delineato da Humboldt, da quella

tradizionale concezione che rappresenta il linguaggio in base al modello dell’attribuzione di

nomi agli oggetti e lo comprende come uno strumento di comunicazione (Mitteilung) che

rimane però esterno al contenuto di pensiero. La nuova concezione linguistica elaborata

trascendentalmente, acquista invece una rilevanza paradigmatica, soprattutto attraverso la

superiorità metodica nei confronti di una filosofia del soggetto che si deve richiamare all’

accesso introspettivo ai fatti della coscienza” ( ivi, p. 49).

55

Cfr. F. D’ AGOSTINI, Analitici e continentali, cit., pp. 57-77, e 61; cfr. S. CREMASCHI (a

cura di), Filosofia analitica e filosofia continentale, cit., pp. 6-7. Secondo Cremaschi si può

parlare di due svolte linguistiche parallele tra gli anni Trenta e Cinquanta. Il secondo

Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche rovesciava la sua posizione del Tractatus,

abbandonando la teoria del significato come raffigurazione e la nozione di un linguaggio

ideale, per sostituirvi la nozione di gioco linguistico, ed Austin dava origine alla filosofia

del linguaggio ordinario con l’idea del fare le cose con le parole. In Germania la

fenomenologia del primo Husserl veniva capovolta nella Crisi delle scienze europee e

Heidegger passava da un’analitica dell’esistenza ad una ontologia dell’interpretazione. La

sua ontologia ermeneutica fu poi ripresa da uno dei suoi primi allievi, H. G. Gadamer, il

quale, puntando sull’interpretazione dei testi e sulla linguisticità del comprendere, faceva

del linguaggio l’ “orizzonte ultimo del pensiero”, e vedeva l’esperienza ermeneutica come

il mezzo attraverso cui la ragione si sottrae alla prigionia del linguaggio, esperienza che si

costituisce a sua volta come linguaggio. (Cfr. H. G. GADAMER, Verità e metodo, cit., p.

462).

56

Il ricorso a questi due termini risale per la prima volta al discorso di apertura tenuto da J.

Wahl nel 1958 in occasione del Convegno di Cérisy-la-Salle sulla filosofia analitica, e ad

uno scritto di J. Habermas del 1961 in cui questi pone a confronto la natura epistemologica

della filosofia analitica nella sua radice neopositivistica, con una epistemologia

ermeneutico-dialettica secondo cui il soggetto è implicato e partecipe nella costituzione dei

173

che chiamiamo filosofia analitica, diffuso in Gran Bretagna, Stati Uniti,

Olanda e Scandinavia; sia all’altro variegato fronte di studi filosofici che

comprende esponenti dello storicismo, pensatori ermeneutici, fenomenologi

ed esistenzialisti, detti “continentali” poiché la loro matrice geografica è

prevalentemente europea57.

Tenendo conto delle sostanziali differenze epistemiche e

metodologiche tra “analitici” e “continentali”, si è tuttavia andato

accentuando una sorta di avvicinamento, e in particolare si è evidenziata una

confluenza relativa all’implicazione, avvertita da entrambi gli orientamenti,

tra linguaggio, azione e prassi sociale.

Sia Apel che Habermas hanno individuato lucidamente le linee di una

dialettica tra la prospettiva analitica ed ermeneutica: il progetto di far

affiorare alcune fondamentali convergenze si fonda sulla constatazione che

quella parte della filosofia analitica ispirata al secondo Wittgenstein, avendo

ricusato ogni concezione rigidamente formalistica del linguaggio, è andata

mettendo in luce il valore pragmatico del linguaggio, che diventa anche

normativo della prassi sociale, attraverso il famoso concetto di giochi

linguistici come attività di linguaggio che costituiscono le forme di vita

intersoggettive dell’esperienza sociale del mondo58. Si tratta però di

propri oggetti d’esperienza e che rispetto ad un approccio analitico predilige quello

dialettico. Si veda in proposito, L. BECK (a cura di), La philosophie analytique, Seuil, Paris,

1962 .

57

Per un confronto tra le due scuole filosofiche, si veda, tra gli altri, per l’ermeneutica: J.

BLEICHER, L’ermeneutica contemporanea, cit.; M. FERRARIS, Storia dell’ermeneutica,

Bompiani, Milano, 1988; G. MURA, Ermeneutica e verità. Storia e problemi della filosofia

dell’interpretazione, Città Nuova, Roma, 1990; F. BIANCO, Pensare l’interpretazione. Temi

e figure dell’ermeneutica contemporanea, Editori Riuniti, Roma, 1991; M. RAVERA, Il

pensiero ermeneutico, Marietti, Genova, 1986; G. NICOLACCI, La controversia

ermeneutica, Jaca Book, Milano, 1989; S. MAFFETTONE, Ermeneutica e scelta collettiva,

Guida, Napoli, 1992; per la filosofia analitica si veda, tra gli altri, D. ANTISERI, Dal

neopositivismo alla filosofia analitica, Abete, Roma, 1966; ID., Dopo Wittgenstein. Dove

va la filosofia analitica, Armando, Roma, 1977; P. PARRINI, Linguaggio e teoria, La Nuova

Italia, Firenze, 1986; I. HACKING, Linguaggio e filosofia, tr. it., Raffaello Cortina Editore,

Milano, 1994; G. GAVA, A. PIOVESAN (a cura di), La filosofia analitica, Liviana, Padova,

1972; G. PENCO, Significato e teorie del linguaggio, Franco Angeli, Milano, 1990, P.

EMANUELE, Il mito dell’analisi da Aristotele a Rorty, Laterza, Roma-Bari, 1993.

58

“Nelle Ricerche filosofiche che ho studiato dal punto di vista di un sistematico confronto

con l’architettura quasi-trascendentale del Tractatus, ho trovato non soltanto una

concezione nuova - compiutamente pragmatica - del linguaggio e del suo significato ma

anche, insieme alla continuazione del programma di Sprachkritik, una trasformazione

dell’architettonica quasi-trascendentale del Tractatus… Si potrebbe giungere alla

conclusione che il problema quasi-kantiano delle condizioni di possibilità della descrizione

(o interpretazione) del mondo ha subito una diversificazione secondo le diverse - forse

anche incommensurabili - strutture profonde ( ivi inclusi “modelli”, “criteri” o “paradigmi”

extralinguistici) dell’uso del linguaggio in giochi linguistici diversi appartenenti a “forme di

vita” diverse. Ora, questa diversificazione dell’a priori dell’interpretazione linguistica del

mondo era atta ad aprire una nuova prospettiva anche sul problema della comprensione

174

comprendere effettivamente in che senso si può parlare di un percorso di

avvicinamento tra le due prospettive filosofiche, per loro matrice così

differenti, e quali siano i possibili o reali punti di intersezione che non

vengano ad intaccare né a ibridizzare le rispettive specificità59.

Diciamo subito che filosofia analitica ed ermeneutica condividono

l’interesse per il linguaggio come snodo concettuale primario; ma si può

individuare su questo punto anche un primo piano di differenziazione

ricordando che l'unità linguistica di base per la filosofia analitica è

l'enunciato, e per l'ermeneutica risulta essere il discorso. E sebbene questa

possa sembrare una semplificazione riduttivistica dei due diversi approcci al

linguaggio, tuttavia le implicazioni di tali assunti rinviano proprio al diverso

percorso teoretico ed epistemologico tracciato da entrambi gli orientamenti

e ne evocano la diversa matrice: epistemologica e quindi neopositivistica

per la filosofia analitica, storicistica ed ontologica per l'ermeneutica.

Secondo queste diverse configurazioni del linguaggio, non è in gioco

soltanto il diverso tipo di funzione linguistica da ammettere al vaglio della

significanza, ma, più in profondità, si tratta di cogliere il diverso tipo di

problema filosofico ritenuto fondamentale.

In altri termini, è il tipo di domanda filosofica da cui muovono i rispettivi

orientamenti che è differente. Nella prospettiva ermeneutica piuttosto che

interrogarsi su “come conosco”, ci si interroga su quale sia la caratteristica

ontologica, dunque l'essenza, del soggetto che conosce, in quanto posto su

un piano ontologico differente rispetto agli enti.

Il movimento analitico, tenendo conto della sua matrice neopositivistica,

passa da una indagine linguistica spiccatamente semantica alla risoluzione

del linguaggio come attività intenzionale intersoggettiva, che più

sinteticamente viene definita pragmatica, secondo cui il compito del filosofo

diventa un compito terapeutico, cioè un’opera di chiarificazione logica del

pensiero attraverso il linguaggio nel suo uso quotidiano.

L'ermeneutica nel riferirsi a quell'unità di senso che è il discorso, si pone

l’obiettivo di stabilire il nesso essenziale tra linguaggio e comprensione,

intendendo il linguaggio come luogo della relazione umana, come orizzonte

che costituisce e dà senso al coesistere. La risoluzione del linguaggio nella

pratica discorsiva della “comunità di discorso” mette in evidenza che ogni

processo di comprensione è da ricondursi ad un contesto comunicativo, a

cui i soggetti prendono parte come coimplicati nell’opera di comprensione.

In questo senso la comprensione ermeneutica rinvia ad un “impegno totale”

da parte del soggetto, poiché “ha luogo nella vita di ognuno e consiste nel

cogliere il senso del discorso”60. Il ruolo della comunità dei parlanti,

ermeneutica” (K. O. APEL, L’influsso della filosofia analitica sul mio itinerario

intellettuale, cit, p. 217).

59

Si veda, per una lettura critica, R. BUBNER, La convergenza tra filosofia analitica e

filosofia ermeneutica, in S. CREMASCHI (a cura di), op. cit., pp. 197-207.

60

J. BLEICHER, L’ermeneutica contemporanea, cit., p. 49.

175

rivelando un carattere “sovra-individuale” e trascendentale, rischia però di

venire a far luce sulla possibilità della comunicazione facendo appello a se

stessa, cioè in quanto categoria che già presuppone la comunicazione come

sua struttura relazionale.

Dal canto suo, l’operazione decisiva del movimento analitico sulla via

del ripensamento delle tesi neopositivistiche è stato il superamento di una

piena corrispondenza tra l'unità linguistica di significato, cioè la

proposizione, e i fatti del mondo in senso estensivo, introducendo la

legittima significanza di una molteplicità di funzioni linguistiche e di usi del

linguaggio. Si fa strada, cioè, la consapevolezza che la crisi del modello

ideale, per cui ad ogni enunciato corrisponde una proposizione, porti ad un

ampliamento del campo di legittimità semantica del linguaggio e all'acquisto

di una valenza pragmatica: i giochi wittgensteiniani sono comportamenti

linguistici governati da regole linguistiche, che sono in definitiva regole

coesistenziali di azione ed interazione sociale. E proprio il concetto di

regola linguistica viene a porsi come crocevia tra linguaggio e inter-azione,

collegando l’idea di un ordine logico con la prassi concreta.

Anche secondo la prospettiva ermeneutica gadameriana ogni

comprensione di un testo dischiude sempre un orizzonte pragmatico

dell’applicazione; dunque la comprensione della regola è condizione per

l’esercizio della sua funzione. Come osserva Bubner però, a differenza delle

leggi, le regole producono conformità nel senso che “la regola osservata

struttura la molteplicità pratica col prescrivere una prosecuzione dell’agire

nello stesso senso o nella stessa direzione”61. Ma affinché ciò si verifichi

come continuità dell’agire e come possibilità di tale continuità dell’azione, è

necessario che l’agire indicato dalla regola non si esaurisca nel caso singolo

o nel caso contingente e mutevole: la regola, per essere tale, deve “creare

ordine prescrivendo un comportamento uguale”62.

La metafora del gioco allude alle sue caratteristiche di luogo, durata e

dunque di limitazione spazio-temporale: ha uno svolgimento proprio e un

senso in sé; anzi potremmo dire che acquista sempre più senso proprio nello

svolgersi, cioè nel suo divenire, nell’alternarsi dei ruoli e delle possibilità63.

Ma il riferimento al gioco evoca anche il suo fissarsi come cultura, poiché

può essere ripetuto, fissato nella memoria e tramandato. E se ogni gioco, per

la sua struttura interna che prescrive forme di vita condivisa, ha sempre le

sue regole, esse determinano, nella loro assoluta obbligatorietà, ciò che avrà

valore in quel mondo temporaneamente delimitato dal gioco stesso64, un

mondo in cui domina l’ordine, perché il concetto stesso di gioco ha

un’essenza normativa.

Le regole d’azione costituite dai giochi linguistici sottolineano la

61

R. BUBNER, Azione, linguaggio e ragione, cit., p.164.

Ivi, p. 165.

63

Cfr. J. HUIZINGA, Homo ludens, tr. it ., Einaudi, Torino, 1982, pp. 13-14.

64

Ivi, p.16.

62

176

necessità di stabilire criteri di razionalità pragmatica che governino ogni

comportamento comunicativo, senza fare riferimento a fatti extra-linguistici

ma ad elementi normativi relativi ai giochi sociali. Ciò che conta non è il

contenuto fattuale, ma l’insieme degli elementi, ognuno dei quali non può

determinarsi senza il riferimento e l’interdipendenza con gli altri elementi. Il

linguaggio dei fatti e il linguaggio delle azioni non sono assimilabili ma

nemmeno conflittuali. Si tratta di riconoscere due livelli di comportamento

linguistico, uno in cui ricorre il criterio di verità falsità, e l’altro in cui

sottolineiamo piuttosto l’intenzione e la direzione a uno scopo di un

comportamento. E non è forse l’intenzionalità dell’azione umana nel mondo

della vita a fare di essa un atto razionale e non solo un fatto naturale?

c) Azione e comunicazione in Habermas.

La nota “teoria dell’agire comunicativo” di Habermas è innanzitutto il

tentativo di istituire un criterio razionale come guida dell’azione che si fondi

sulla reciprocità interlocutoria del dialogo, e il tentativo di superare la

inconciliabilità tra questo, inteso come metodo critico, e la prassi sociale.

La comunicazione pertanto fa ricorso alla ratio dialogica come

applicazione pratica, di un agire che va a finire nella “negoziazione di un

consenso”65. Il concetto di comunicazione in questo senso allude anche alla

situazionalità dell’agire come inter-azione linguistica, in cui si intersecano

piani d’azione che sono piani di vita. L’interazione linguistica istituisce,

infatti, una distribuzione di regole e di competenze tra soggetti che mirano

ad un consenso e ad un reciproco riconoscimento.

Spesso il pensiero di Habermas viene meglio focalizzato in posizione

dialettica con quello di Luhmann. Se infatti la costruzione di Luhmann di

una contingenza sistemica66 sembra aver liquidato ogni impronta

65

R. BUBNER, Azione, linguaggio e ragione, cit., p. 287.

Come fa rilevare Barcellona, il concetto di contingenza sistemica di Luhmann è una

contingenza artificiale, non “un dato naturale, empirico, ma la stessa complessità del

sistema che si struttura sempre come alternative possibili”. In tal modo si viene a creare

una polarizzazione tra artificialità e ricerca del vero, anzi la verità viene

“desostanzializzata” da Luhmann in una trasposizione sistemica che ne rescinde anche il

nesso con il diritto e la morale (cfr. P. BARCELLONA, Il declino dello stato, cit., p. 222).

66

177

antropologica ed ogni soggettivismo razionale, edificando sulla morte del

soggetto un individuo come equivalente funzionale nel sistema67, Habermas

cerca di ripristinare una soggettività capace di ricercare la verità in un lavoro

consensuale di impegno dialogico.

Il progetto filosofico, condiviso con Apel, di un’etica del discorso

diventa anche l’ipotesi che in tale rifondazione etica si ricostituisca il nesso

soggetto-oggetto della prassi attraverso la ridefinizione di categorie

trascendentali dell’intendersi quali l’agire comunicativo ed il discorso.

Questa, che possiamo definire una rifondazione etica attraverso la ratio

discorsiva, rivela anche l’istanza che una pragmatica della comunicazione

non si risolva in uno sforzo riduzionistico di formalizzazione, ma che ricorra

ad una ragione comunicativa, “analizzabile inscindibilmente dai nessi vitali

della prassi sociale”, e ridisegni una soggettività che è tale perché inserita in

un contesto intersoggettivo strutturato linguisticamente68.

Dietro il concetto di agire comunicativo vi è infatti un progetto complesso,

che offre infiniti versanti di accostamento69. Pur tuttavia, si può individuare

nel progetto di una razionalità comunicativa il tratteggio portante di questa

nuova proposta teoretica70.

Il paradigma di una comunicazione, che si ponga come agire razionale e

consensuale, si lega strettamente all’esame della razionalità comunicativa o

discorsiva. Ma induce anche a chiedersi quale debba essere il telos

dell’agire intercomunicativo e del linguaggio come medium del reperimento

di verità nel discorso.

Il primo passo è dunque quello di riprecisare i termini della polarizzazione

tra una razionalità strumentale o procedurale e una “razionalità

comunicativa”71. Quest’ultima fa riferimento al recupero di un concetto di

logos che inerisca alla prassi comunicativa come struttura logico-dialettica

intersoggettiva. Il discorso razionale, in tal senso, viene ad essere quello in

cui i parlanti partecipano ad un mondo vitale, il cui “telos” non appare come

67

Cfr. J. HABERMAS, N. LUHMANN, Teorie della società o tecnologia sociale, tr. it., Etas

Kompass, Milano, 1973. In quest’opera Habermas si confronta con Luhmann

contrapponendo alla sua teoria sistemica una teoria della competenza comunicativa.

68

Cfr. W. PRIVITERA, Comunicazione ed emancipazione. La svolta linguistica della teoria

di J. Habermas, in AA.VV., Ragione emancipativa. Studi sul pensiero di J. Habermas, ILA

Palma, Palermo, 1983, pp. 178 sgg.

69

Per un’analisi più globale del concetto di agire comunicativo, si veda AA.VV., La svolta

comunicativa. Studi sul pensiero dell’ultimo Habermas, Franco Angeli, Milano,1984;

AA.VV., Jurgen Habermas. Comunicazione, prassi, società, Franco Angeli, Milano, 1985.

70

Infatti il riferimento serrato dell’opera habermasiana ad autori quali Durkheim, Weber,

Mead e Parsone, ne fa uno strumento di lavoro impareggiabile per la discussione filosofica,

sia di ispirazione politico-giuridica che linguistico-comunicativa, oltre che etico-morale. E

forse proprio in questa prismaticità teoretica consiste il valore dell’opera, ed anche la

difficoltà di rendere ragione della sua complessità attraverso uno sguardo sintetico.

71

Cfr. J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo. Razionalità nell’azione e

razionalizzazione sociale, cit., pp. 64-65.

178

“disposizione strumentale”, ma come “intesa comunicativa”72. Infatti,

proprio con il concetto di agire comunicativo, Habermas sviluppa

l’intuizione che il telos dell’intesa è intrinseco al linguaggio. E con “intesa”

egli vuole riferirsi ad un “concetto di contenuto normativo”, che non va

confuso con l’intesa di espressioni grammaticali, ma che costituisce le

condizioni linguistiche della comprensione linguistica del significato e

dunque della validità dell’atto linguistico stesso: “nel linguaggio – infatti le dimensioni del significato e della validità sono internamente connesse”73.

Ma l’obiettivo primario in Habermas si conferma quello di riportare tali

teorizzazioni ad una rifondazione dell’agire sociale come prassi

comunicativa che, come lui stesso scrive, è anche una teoria dell’ordine

sociale74. Pertanto, si tratta di rielaborare innanzitutto una teoria dell’azione

alla luce del rapporto con la valenza pragmatica del linguaggio.

Il concetto di prassi comunicativa viene raffrontato con quello dell’agire

teleologico, dell’agire drammaturgico e dell’agire normativo. L’analisi di

quest’ultimo assume notevole rilevanza poiché il concetto di agire

governato da regole, che presuppone due mondi, quello sociale a carattere

prescrittivo e quello degli “stati di fatto esistenti”, dovrebbe consentire

all’attore di distinguere “le componenti fattuali da quelle normative della

sua situazione di azione, vale a dire le condizioni e i mezzi dai valori”75.

Anche il modello comunicativo dell’azione è un’interazione governata da

regole che sono linguistiche. Ma qual è dunque la differenza?

Nell’agire normativo “il concetto centrale - scrive Habermas - è la

decisione fra alternative d’azione, orientata alla realizzazione di uno scopo,

guidata da massime e basata su una interpretazione della situazione”76. Ma il

concetto di un agire “regolato da norme”77 avverte appunto l’istanza

normativa allorché il soggetto è parte di un gruppo sociale, ossia nella sua

dimensione intersoggettiva, cioè in un interagire in cui almeno due soggetti,

capaci di linguaggio e di azione, stabiliscono una relazione interpersonale78.

Il concetto di agire governato da regole richiama certamente la penetrazione

di elementi wittgensteiniani, secondo cui il rapporto tra linguaggio e realtà

risulta fondato sulla pratica delle forme di vita e sulla pluralità di giochi

72

Ivi, p. 66.

Ivi, p. 73.

74

Ivi, pp. 79-84.

75

J. HABERMAS, Toria dell’agire comunicativo. Razionalità nell’azione e razionalizzazione

sociale, cit , pp. 162-163.

76

Ivi, p. 156.

77

Secondo quanto scrive Habermas, questa tipologia di azione regolata da norme

presuppone due mondi: un mondo sociale e quello oggettivo. Si tratta però di vedere come

questi due mondi entrino o non entrino in rapporto fra loro, e cosa comporti la loro

separazione o compenetrazione.

78

Cfr. ivi, pp. 156-157 e pp. 160-163. Vedi anche in proposito: E. DICIOTTI, I conflitti

normativi e l’etica del discorso, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, LXXII,

1, 1995.

73

179

linguistici come regole linguistiche d’azione intersoggettiva. La razionalità

comunicativa a cui fa riferimento Habermas diventa dunque quel principio

comune dinamico come relazione discorsiva tra soggetti che partecipano ai

diversi giochi linguistici della realtà sociale79.

L’analisi linguistica, tuttavia, non può eliminare la dimensione storica

dell’agire comunicativo, ossia non può risolversi esclusivamente nella

considerazione della valenza intersoggettiva dei giochi linguistici,

tralasciando il più complesso rapporto tra linguaggio e prassi, che si lega

alla considerazione della connessione tra strutture istituzionalizzate come

strutture di potere, condizioni materiali e mondo della vita.

Il nesso tra comunicazione e potere del linguaggio, inteso come controllo

e possibilità di distorsione della razionalità comunicativa, richiede che

quest’ultima si presenti sempre come alternativa ad ogni razionalità

strumentale.

Ora bisogna chiedersi: il convenire ad un agire normativo quali presupposti