L’importanza di Ovidio

di Maurizio Bettini

Per illustrare l’importanza di Ovidio nella nostra cultura, vorrei soffermarmi su due aspetti del

suo personaggio: uno decisamente letterario, l’altro invece biografico – lontano, certo, ma tale

da costituire oggi un paradigma di ‘umanità’ decisamente attuale.

Cominciamo con la letteratura. Ovidio è, almeno per noi, il creatore della “metamorfosi”. Il

suo poema in 15 libri, che porta appunto questo titolo, è un meraviglioso ciclo di avventure

mitologiche cucite assieme da questo stesso, inarrestabile filo: la mutazione, il mutare. Prima di

quella ovidiana sono esistite, in Grecia, altre opere poetiche incentrate sulla metamorfosi: come

gli Heteroiumena lett. “il diventare altro” di Nicandro e l'Ornithogonia “origine degli uccelli”

attribuita a Boio. Solo che queste opere non ci sono pervenute, possiamo solo leggerne dei

riassunti redatti da un grammatico del I o II secolo d. c. di nome Antonino Liberale. E quindi

quello di Ovidio resta per noi il primo, grandioso esempio di opera letteraria incentrata

totalmente sulla “trasformazione”. E anzi, forse non molti sanno che la parola metamórphosis,

ossia appunto “trasformazione”, è sì una parola greca, come fra un momento vedremo, solo

che in greco non è mai attestata prima di Ovidio: la prima volta che la incontriamo è proprio

nel titolo del poema ovidiano. In altre parole, potremmo dire che dobbiamo al poeta di

Sulmona non solo la prima opera ‘metamorfica’ che ci sia pervenuta, ma anche la parola che

ancora oggi usiamo per indicare questo inquietante processo. Proviamo però a chiederci: in che

cosa consiste, propriamente, una ‘metamorfosi’?

Quando si parla di metamorfosi, ci si riferisce propriamente a una mutazione di “forma”

(greco morphé) subita da un oggetto o più spesso – almeno nei miti e nei racconti di magia – da

una persona. Il preverbio greco meta- non lascia dubbi in proposito: si tratta di un “assumere

forma”, di un “formarsi” (-morphosis) che va nella direzione di un cambiamento (meta-) rispetto

allo stadio precedente. Di che natura o entità è questo cambiamento di morphé? Totale, o

almeno così parrebbe.

Facciamo subito un esempio. Allorché Deucalione e Pirra, nelle Metamorfosi di Ovidio,

lanciano sassi dietro le proprie spalle – per ricostituire l’umanità distrutta dal diluvio – ecco che

quelle pietre cominciano ad assumere forme ancora imprecise, come abbozzi cavati dal marmo,

fino a guadagnarsi l’aspetto definitivo e completo di uomini e di donne. La morphé dei sassi ha

subito il “cambiamento di forma” voluto dai numi. Prima c’erano dei frammenti di roccia,

adesso ci sono degli esseri totalmente e pienamente umani. Allo stesso modo quando Dafne,

ancora nelle Metamorfosi ovidiane, viene mutata in alloro, siamo abituati a pensare che, dove

1

prima stava una fanciulla, adesso sta qualcosa di radicalmente diverso: una pianta d’alloro,

identica in tutto e per tutto a una qualsiasi altra pianta cresciuta da un seme o da una radice.

Anche la morphé della bella Dafne si è cambiata in un’altra. Ma è davvero così?

Ciò che intendiamo dire è che, in realtà, nei racconti di metamorfosi l’oggetto finale della

trasformazione non può essere radicalmente altro rispetto a ciò che era prima. Questo

negherebbe la stessa natura metamorfica del prodotto e, in definitiva, renderebbe inutile, se

non privo di senso, il racconto creato per narrarne la vicenda. L’identità dell’oggetto

metamorfico consiste proprio, paradossalmente, nell’assommarne due: nel caso di Dafne,

l’identità umana di fanciulla e l’identità vegetale di alloro. E’ in questa ambivalenza che risiede

l’aspetto forse più saliente dell’oggetto metamorfico, ossia il suo carattere perturbante: nelle

parole di Ernst Jentsch, “il dubbio che un essere apparentemente animato sia vivo davvero e,

viceversa, il dubbio che un oggetto privo di vita non sia per caso animato”. I territori della

metamorfosi sconfinano immediatamente in quelli, perturbanti, dell’ambivalenza fra vita e

inerzia, fra fissità e movimento, fra umanità e altri regni della natura.

Dei sassi scagliati da Deucalione e Pirra, ci spiega Ovidio, «quella parte (delle pietre) che era

terrosa e umida per qualche umore, si muta nella funzione di corpo (in corporis usum); ciò che è

solido ... si muta in ossa, e ciò che già era ‘vena’ [della roccia], mantiene lo stesso nome (quae

modo vena fuit, sub eodem nomine mansit)». Ecco dunque entrare in gioco la categoria del manere del

“mantenere” del “restare”: dello stato precedente qualcosa si mantiene, resta – la solidità della

pietra che trascorre senza scosse nella solidità delle ossa, le vene della roccia che sono già

pronte ad accogliere il sangue dell’essere umano. Della nuova forma, dunque, fanno parte

anche alcuni elementi che – alla maniera di tessere trasferite da un mosaico a un altro – erano

già presenti nella precedente. Questi elementi hanno mutato funzione, certo, come la parte di

terra umida «si muta nella funzione di corpo (in corporis usum)». Però sono ancora lì. Nel seguito

del suo racconto Ovidio è ancora più esplicito: per questo, continua, perché deriviamo dai

sassi, «noi (uomini) siamo un stirpe dura e capace di resistere alle fatiche, e forniamo segni

(documenta) dell’origine da cui proveniamo».

Dunque il processo di trasformazione lascia documenta, come li chiama Ovidio, “prove”

“segni” capaci di docere, cioè di rivelare la precedente natura dell’essere metamorfico. Quei tratti

della forma originaria che erano destinati a manere nella nuova, assumendo diversa funzione,

costituiscono al tempo stesso i documenta della condizione passata. Le cose non vanno

differentemente per Dafne.

Quando la bella ninfa riceve forma vegetale, ci viene detto che «i suoi capelli crescono a mo’

di fronde, le sue braccia a mo’ di rami (in frondem crines, in ramos bracchia crescunt)». Anche in

questo caso, la metamorfosi conserva alcuni elementi che facevano parte della forma

2

precedente, mutandone la funzione. In effetti, i Romani definiscono coma “chioma” anche le

fronde di un albero, proprio come facciamo noi, mentre in latino bracchium indica

indifferentemente tanto l’arto umano quanto il ramo di un albero. La metamorfosi segue un

principio di economia, si muove sfruttando ogni contiguità – ogni possibile ponte metonimico

o metaforico – fra la forma primitiva e la nuova. Ciò che manet nella forma nuova costituisce

un segno, un documentum, della vecchia. Ma non basta. Per lo stesso motivo, all’interno della

vecchia forma questi stessi elementi costituiscono altrettante anticipazioni della forma nuova. I

due versus sono simmetrici, l’uno implica necessariamente l’altro. Terra umida, solidità, vene,

formavano una sorta di premonizione delle forme a venire, così come i crines di Dafne

anticipavano le fronde dell’alloro, e i suoi bei bracchia facevano intravedere i rami dell’albero.

Il discorso potrebbe continuare a lungo, ma il risultato sarebbe sostanzialmente lo stesso:

così per le gocce di ambra che serbano traccia delle lacrime delle Eliadi – ovvero, per le lacrime

delle Eliadi che anticipavano l’avvento delle gocce d’ambra; così per il canto dell’usignolo /

Filomela (itu, itu ...), che serba traccia del nome del fanciullo assassinato, Ity – ovvero, per il

nome del povero fanciullo, Ity, che anticipava il futuro canto dell’usignolo. La presenza di

documenta della precedente natura o, inversamente, di elementi che anticipavano la forma a

venire, costituisce un momento fondamentale nell’evento della metamorfosi: mutazione e

permanenza, premonizione e conferma sono due facce della stessa medaglia, l’una non avrebbe

senso senza l’altra. Per questo la metamorfosi, concepita nella maniera in cui Ovidio ce l’ha

presentata, costituisce un processo a un tempo così affascinante e, contemporaneamente, così

perturbante. Nella metamorfosi essere e divenire, prima e dopo, alterità e identità, si fondono

in un’entità inaudita.

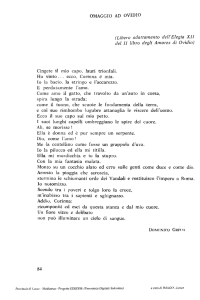

Vediamo adesso il secondo aspetto della persona ovidiana che abbiamo scelto di illustrate,

quello biografico.

Nell’anno 8 dopo Cristo Ovidio si vide relegare a Tomi, remota cittadina sul Mar Nero, per

una colpa di cui non si è mai compreso bene la natura. Intrighi di corte, adulteri imperiali, lotte

politiche, perfino sospetti di congiure – non sappiamo, anche se le ipotesi formulate sono state

ovviamente innumerevoli. La frase con cui Ovidio allude all’origine della sua sventura è

divenuta quasi proverbiale (Tristia 2, 1, 207 sg.): Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error /

alterius facti culpa silenda mihi “Due accuse mi hanno perduto, una poesia e un errore, ma la colpa

di questo secondo fatto io debbo tacerla”. Tacerla perché, continua Ovidio, essa riaprirebbe la

ferita nel cuore di Augusto, e lui non vuole far soffrire una seconda volta il monarca. Più

probabilmente, tornare a rinvangare quel factum avrebbe costituito per Ovidio ragione di nuove

disgrazie, dunque era meglio non parlarne. Ovidio si trovò così esule in una regione incolta e

remota. L’elegante cittadino romano, sicuro dei propri privilegi, il poeta acclamato e adorato,

3

viveva adesso esiliato in una terra in cui era costretto a interpretare il ruolo dello straniero.

Straniero fra uomini e donne che vivevano in un clima differente, secondo costumi differenti, e

soprattutto parlavano lingue differenti – lingue barbare, secondo la percezione che i Romani

avevano degli idiomi diversi dal loro e, ovviamente, dal greco.

Tomi, l’odierna Costanza in Romania, sorgeva ai confini nord orientali dell’impero, ed era

un luogo veramente remoto. Per Ovidio non fu facile raggiungerla. Calcolando che, com’è

probabile, egli fosse partito da Roma alla fine di ottobre dell’8, egli si imbarcò in novembre in

un porto sconosciuto dell’Adriatico, raggiungendo finalmente Corinto dopo che una tempesta

lo aveva rigettato sulle coste italiane. A dicembre attraversò a piedi l’istmo e discese nel golfo

Saronico, a Cencre, dove l’attendeva una nuova nave. Con questa Ovidio arrivò fino

all’imboccatura dell’Ellesponto, ma piegò a sinistra, e sbarcò nell’isola di Samotracia. Da qui,

con una terza nave, Ovidio arrivò a Tempira, in Tracia, vicino alle foci dell’Ebro, ma non volle

attraversare l’Ellesponto per paura delle correnti e dei venti invernali. Si era già in gennaio,

forse febbraio. Da Tempira non poté muoversi che agli inizi di primavera, stavolta a piedi,

accompagnato da una scorta che l’amico Sesto Pompeo gli aveva messo a disposizione per

difendersi dagli attacchi dei Traci. Giunse così finalmente ad Apollonia, sul Mar Nero, dove si

imbarcò sulla stessa nave che a suo tempo lo aveva condotto a Tempira, ma sulla quale non

aveva voluto attraversare l’Ellesponto. Da Apollonia raggiunse finalmente Tomi, era il Marzo

del 9 d. c. Parliamo dunque di un viaggio durato quattro o cinque mesi. Tanto ci volle al

celebre poeta romano per raggiungere il luogo della sua relegazione.

Nelle opere dell’esilio, i Tristia e le Epistulae ex Ponto, Ovidio descrive le proprie esperienze di

esiliato, di straniero in un luogo remoto dalla sua patria. E in questo modo ci permette di

dipanare un filo che, attraversando la cultura romana, connette i temi dell'exilium, dell'estraneità

e della diversità culturale. Prima di iniziare, però, vorremmo aggiungere due versi del poeta di

Roma, anzi ormai di Tomi, indirizzati all’amico Rufino. Meglio di qualsiasi altra considerazione

o ragionamento storico, infatti, queste parole possono farci comprendere qual era il

sentimento, la percezione interiore dell’esperienza dell’esiliato (Epistulae ex Ponto, 1, 3, 43 sg.):

Nonostante ciò tu pensi che le tue consolazioni

possano allentare dal cuore il morso dell’esilio (exilii morsus).

L’esilio dunque è un morso, una ‘morsa’ diremmo noi, che attanaglia il cuore nella sofferenza.

Ma che cos’è, propriamente, l’esilio per i Romani?

Costretti a ‘andar fuori’

4

Cominciamo con la parola che designa in latino questa triste condizione, cioè exilium. E’

sempre opportuno sforzarsi di vedere le esperienze degli antichi – e in questo caso quella di

Ovidio – attraverso i loro stessi occhi: ossia, attraverso le parole che essi usavano per

designarle. Per comprendere meglio che cosa significava exilium per un romano, prenderemo

un esempio dall’altro grande poeta romano, forse il maggiore di tutti i tempi: Virgilio.

Nel secondo libro dell’Eneide (2, 637 sg.), Enea racconta a Didone che cosa accadde

quando, dopo aver attraversato le fiamme e le rovine che divoravano Troia, egli giunse

finalmente di fronte alla casa paterna. Come c’era da aspettarsi Enea, da buon (futuro) romano,

avrebbe desiderato sopra ogni cosa salvare il proprio padre. Ma Anchise non intende fuggire,

anzi, distrutta Troia, rifiuta addirittura di vivere: e soprattutto abnegat ... exilium ... pati “si rifiuta

di patire l’esilio”. Questa parola è assolutamente propria in bocca ad Anchise, come lo sarebbe

in bocca a qualsiasi abitante della città distrutta: si sa che i Troiani sono gli ‘esuli’ per

eccellenza, paradigma di tutti gli scacciati e di tutti i fuggiaschi. Lo erano per Virgilio e i suoi

lettori, lo saranno nella modernità per Chateaubriand o Baudelaire, continuano a esserlo per un

poeta di oggi come Tiziano Rossi:

Detto immigrato: sopra questo ovest

(strano catrame, bagnato impiantito)

fumando sigaretta guardingo si trapianta

ignoto Enea, che mica lo si canta.

Il troiano, l’esule per eccellenza, si è dunque reincarnato nell’immigrante contemporaneo,

forse scampato anche lui a guerre spietate, e comunque vittima della moderna società

globalizzata. Torniamo dunque ai versi dell’Eneide. Ecco infatti Servio, il commentatore antico

di Virgilio, aggiungere in calce al testo questa nota: exilium dictum quasi extra solum “si chiama

exilium quasi che fosse ‘fuori dal suolo’” (Servius auctus in Vergilii Aeneidem 2, 639). Nella

percezione del commentatore, dunque, andare in esilio significa propriamente rinunciare (ex-)

al solum, al “terreno”: per Anchise quella fuga – quell’exilium – assumerebbe immediatamente il

sapore di un distacco dal “terreno” che ha sempre calpestato, il solum di Troia, la sua patria. Ed

ecco come Cassiodoro (Grammatici Latini VII, 152, 6) faceva eco a questa interpretazione della

nostra parola: “exsilium ... significa andarsene dal solum, quasi che fosse exsolium ... i nostri

antichi dicevano infatti exsoles”. A Cassiodoro interessava soprattutto la grafia della parola, non

solo il significato, ma la sua interpretazione è tanto chiara quanto quella proposta da Servio.

Chi sceglie l’exilium abbandona il proprio solum.

5

Questa etimologia antica della parola exilium è certamente falsa dal punto di vista della

linguistica storica; ma il fatto che un romano sentisse affiorare, dietro l’exilium, prima di tutto la

perdita del solum, aggiunge a questa nozione una concretezza che altrimenti potrebbe sfuggirci.

Per il tramite di questa antica etimologia l’exilium assume una dimensione apertamente fisica –

nella percezione culturale dei Romani, l’esilio è un fatto di ‘terreno’.

Da questo punto di vista, è evidente che l’exul romano si presenta (disgraziatamente) come

una figura estremamente attuale nel panorama mondiale. I migranti, i richiedenti asilo che si

affacciano oggi alle coste italiane o spagnole in cerca di un’accoglienza spesso negata, agli occhi

dei Romani sarebbero stati da considerare altrettanti exules, altrettanti Troiani che fuggono dalle

rovine fumanti della loro città. Si rammenti peraltro che i Troiani, almeno inizialmente, furono

respinti da tutte le terre in cui cercarono rifugio, anche quelle del Latium. E solo con

l’intervento di Giove poterono finalmente metter fine al loro disperato vagabondare.

Perdere la lingua, perdere se stessi

Dopo questo breve viaggio nell’exilium dei Romani, possiamo tornare all’esiliato per eccellenza,

il personaggio da cui siamo partiti: Ovidio. Come anticipavamo, infatti, il poeta affidò ai propri

versi (del resto si sa che non poté mai smettere di scrivere) il diario spirituale del periodo in cui

fu relegatus a Tomi, la piccola e sperduta città sulle coste del Mar Nero di cui abbiamo già fatto

cenno. Ora, la cosa forse più rilevante ci pare che l’isolamento a cui Augusto lo aveva

condannato non era solo geografico, ma anche linguistico. Fra le lamentele più frequenti, e più

amare, che il poeta ci trasmette, sta proprio quella di non riuscire a comprendere quel che gli

dicono gli abitanti del luogo, anzi il timore di essere deriso per questo; e reciprocamente, la

vergogna per non riuscire a farsi comprendere da loro. Tutto intorno a lui è barbarie getica,

sarmatica, pontica, nessuno che sappia ricambiargli una parola nel sermo – la lingua – della sua

patria. Egli è costretto a esprimersi a gesti, ci racconta esplicitamente; e quante volte avrà detto

“sì”, si lamenta, quando invece avrebbe dovuto dire “no”! Ma non basta. Nell’animo di Ovidio

sembra farsi strada anche una preoccupazione complementare a quella di non capire e non

esser capito: quella di perdere il controllo della lingua materna. Ma prima di rileggere queste

testimonianze ovidiane, è necessario compiere un breve excursus all’interno della cultura

romana, per chiedersi: a quale facoltà spirituale si lega, per un romano, la capacità linguistica?

Quella che l’exilium patito rischia di far perdere a Ovidio? Ennio, poeta vissuto fra il III e il II

secolo a. c. (uno dei padri della cultura e della letteratura latina) potrà aiutarci a rispondere a

questa domanda.

Ennio infatti era un osco di Rudiae, in Apulia, il quale oltre la lingua osca conosceva anche

il greco e il latino. Ed ecco come lui stesso definiva il suo trilinguismo (Gellio, Noctes Atticae 17,

6

17, 1): “Ennio diceva di avere tre cuori (tria corda), perché sapeva parlare greco, osco e latino”.

La conoscenza di una lingua sembra dunque avere direttamente relazione con il cor – anzi, per

Ennio la diversa ‘competenza’ in ciascuna lingua costituisce una sorta di cor separato. In un

certo senso, è come se Ennio, con la sua capacità di parlare tre lingue diverse, possedesse

anche tre diversi “cuori”. Questa condizione è così sconcertante, almeno per noi, che sorge

inevitabile questa domanda: ma che cosa è il cor per i Romani? Qual è la definizione, interna

alla cultura romana, di questo luogo anatomico e facoltà spirituale nello stesso tempo?

Chiediamolo ancora ad Ennio, e in particolare ad un frammento dei suo Annales.

In uno dei brani poetici più belli della poesia latina arcaica – il sogno di Ilia, figlia di Enea –

la fanciulla sconvolta racconta alla sorella il sogno che ha appena avuto: “mi pareva” le dice

“che un uomo bello mi trascinasse con sé attraverso meravigliosi boschi di salici, e rive, e

luoghi mai visti; poi restavo sola e vagavo, o sorella, camminavo a passi incerti, e ti cercavo, ma

invano, neque posse corde capessere: non c’era alcun sentiero che potesse indicarmi la direzione”.

Con questa espressione, neque posse corde capessere, Ilia vuole indicare che, smarrita nel suo sogno,

ella non poteva (letteralmente) “prendere col cuore”, cioè non riusciva a “ritrovarsi”, a

“raccapezzarsi”, come appunto capita nei sogni quando ci si sente smarriti e non si sa più dove

si è (Ennio, Annales, fr. 32 Skutsch). Come si vede, in questo caso cor indica il luogo della

consapevolezza, dell’autocoscienza. Il fatto che il cor costituisse per i Romani un luogo delle

facoltà intellettuali, comunque, ci è confermato anche da altre testimonianze, che non è qui il

caso di citare. Quello che ci interessa mettere in evidenza è che, per i Romani, il cor era sede

della consapevolezza, delle facoltà spirituali, così come quella della memoria, e per questo,

come ci hanno insegnato i “tre cuori” del trilingue Ennio, anche della capacità linguistica.

Ciò detto, possiamo tornare nuovamente a Ovidio, l’esule sul Mar Nero che si trova ad

affrontare lo shock che gli procura la sua radicale alterità linguistica (Tristia, 3, 14, 45 sgg.).

Leggiamo assieme alcuni brani delle sue opere dall’esilio, indirizzate a un amico rimasto a

Roma:

A volte mentre cerco di dire qualcosa (mi vergogno a confessarlo) mi mancano le

parole, ho disimparato a parlare (dedidicique loqui). Sono circondato da suoni traci e

sciti, e a volte mi sembra di poter scrivere in versi geti. Credimi, ho paura che nei miei

carmi ci siano parole pontiche, e che tu le legga.

Dunque Ovidio sta perdendo il possesso della lingua madre. Si sente avvolto da una sfera

verbale che non gli appartiene, ci sono momenti in cui la sua Musa, notoriamente prolifica,

addirittura suggerisce al suo orecchio (o almeno così gli pare) versi in lingua getica. Soprattutto

7

però teme che, frammiste alle parole latine, dalla sua poesia possano fiorire parole pontiche, e

che il suo colto corrispondente possa leggerle. Perché un evento del genere desta in lui tanto

disagio? Possiamo comprenderlo meglio se, in qualche modo, cerchiamo di pensare come

Ovidio, ossia se ci sforziamo di trovare l’espressione che lui avrebbe usato per descrivere la

propria lingua fuori da ogni influenza pontica: l’avrebbe infatti definita purus sermo, una lingua

“pura”. E’ proprio questa infatti l’espressione che ricorre correntemente negli autori romani

per designare, attraverso l’aggettivo che indica la purezza, il valore della correttezza linguistica,

un sermo libero da barbarismi o solecismi. Solo che purus è un aggettivo tutt’altro che neutro. Si

usa a proposito di sostanze come l’acqua, che si vuole appunto pura, ovvero per indicare l’aura

di purezza che deve avvolgere la vita e il corpo delle fanciulle, così come le pratiche religiose.

Dunque la lingua madre, mischiandosi con le parole degli stranieri, perderebbe la propria

“purezza”? E’ proprio quello che ci dice Cicerone in un passo del suo De republica (2, 7)

allorché descrive la generale corruzione in cui sono destinate a cadere le città di mare. In esse,

scrive, “è insita una certa corruzione e mutazione dei costumi (mores): vi si mescolano infatti

lingue estranee (novi sermones) e nuovi comportamenti, vi si importano non solo merci che

vengono da fuori ma anche abitudini, di modo che nulla dei patri costumi può rimanere

inalterato”. La mescolanza di lingue fa tutt’uno con quella dei modi di comportarsi e con quella

delle merci, e la conseguenza a cui simili mistioni possono condurre è solo una: la generale

corruzione.

Continuiamo con le ansie linguistiche di Ovidio. Nel suo caso, infatti, la perdita del

controllo sul latino suona perfino ironica, paradossale. Il signore della lingua di Roma che,

praticamente, balbetta (Tristia, 5, 7, 55 sgg.):

Io, vate romano (perdonate o Muse), sono costretto a dire la maggior parte delle cose in

lingua sarmatica. Mi vergogno ma lo ammetto, ormai, non usandole da lungo tempo,

le parole latine mi vengono a stento (uix subeunt ipsi uerba Latina mihi).

Per questo, prosegue Ovidio, a volte mi esercito a parlare da solo. E infine (Tristia, 5, 12,

57):

Ho paura di aver dimenticato il latino, perché ho imparato a parlare getico e sarmata.

Come si vede, la consuetudine con le lingue barbare fa balenare agli occhi di Ovidio non

solo la preoccupazione di perdere la padronanza della propria ma, si intravede, anche l’angoscia

di smarrire la sua ‘identità’, come diremmo noi; ovvero quella di perdere il proprio cor, come

8

avrebbero detto i Romani. Acquisendo il getico, il sarmatico, lo scitico, o quel che sia, il poeta

teme soprattutto di perdere se stesso. E’ come se Ovidio, a differenza di Ennio, fosse convinto

di non poter possedere più corda, ma soltanto uno: romano o barbaro, scegliere il secondo

significa rinunciare al primo. Sia come sia, la sua ansia dimostra che egli sentiva profondamente

legati fra loro lingua e identità personale, lingua e cor. Per questo il bilinguismo gli pareva non

solo temibile, ma impossibile. Ancora una volta, il mondo romano disegna sotto i nostri occhi

un altro dei drammi vissuti dall’esiliato del mondo contemporaneo: il terrore di perdere,

attraverso la propria lingua, direttamente se stessi.

Non lasciamoci sfuggire, però, un aspetto della questione che potrebbe invece rivelarsi

interessante, soprattutto per noi soggetti moderni, coinvolti (più o meno nostro malgrado)

nella globalizzazione di lingue e culture. La situazione in cui Ovidio viene a trovarsi a Tomi,

infatti, ci mette di fronte a qualcosa di paradossale. Le parole del poeta ci testimoniano infatti

un’angoscia – quella di perdere l’identità a seguito del forzato inserimento in un contesto

linguistico altro – che è tipica di chi appartiene a una comunità dominata: non di chi appartiene

a quella dominante. I sentimenti che Ovidio descrive sono piuttosto quelli che oggi manifestano i

gruppi minacciati dal cosiddetto “killer English”, come lo chiamano alcuni studiosi, ossia

l’inglese che più o meno insensibilmente “uccide” le lingue locali a vantaggio di una versione

impoverita della lingua che fu di Shakespeare o di Charles Dickens. I sentimenti che Ovidio

descrive, però, ossia il timore di perdere se stessi e le propria lingua, non sono certo quelli

espressi da chi è in possesso della lingua del potere, la lingua dominante, quale era allora la lingua

di Roma. Il paradosso vuole, dunque, che si sia spinti in qualche modo solidarizzare con le

sofferenze di Ovidio senza pensare a quegli innumerevoli Geti o Sarmati che a Roma, o nelle

province in cui si parlava Latino, avranno sofferto le sue stesse pene, se non peggiori,

sentendosi avvolti da una lingua che non conoscevano – il latino – e in procinto di perdere la

propria. Il fatto è che il poeta di Roma ha potuto scrivere di quanto gli accadeva, Geti e Sarmati

deportati come schiavi in altre terre dell’impero non hanno potuto farlo. Il relegato di Tomi,

l’uomo in procinto di perdere se stesso sommerso dalla lingua degli altri (o almeno così

racconta), resta pur sempre in possesso della lingua dominante, quella usata per tramandare le

informazioni e per stabilire le gerarchie. Può così accadere che egli senta di perdere la propria

identità linguistica fra popolazioni che continua a chiamare “barbare”, in un contesto

linguistico che lui, comunque in possesso della lingua dominante, non esita a definire bestiale:

(“sono luoghi di barbarie e di voci ferine”). E soprattutto possa scrivere e tramandare nei secoli

a venire le proprie sofferenze linguistiche.

9