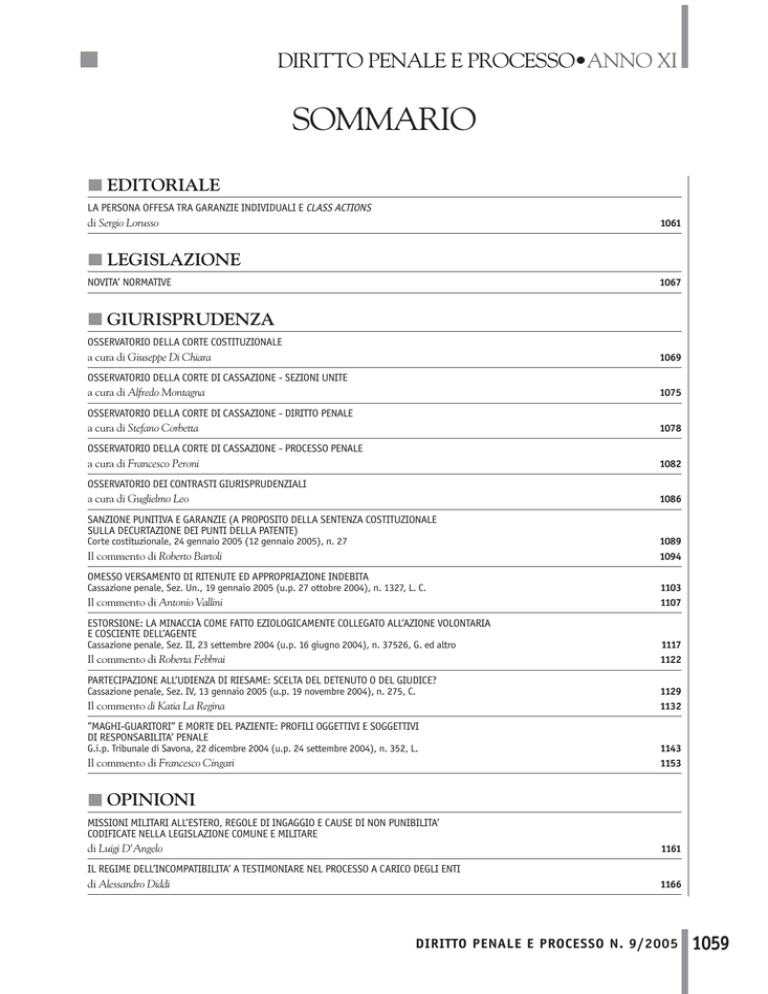

DIRITTO PENALE E PROCESSO•ANNO XI

SOMMARIO

EDITORIALE

LA PERSONA OFFESA TRA GARANZIE INDIVIDUALI E CLASS ACTIONS

di Sergio Lorusso

1061

LEGISLAZIONE

NOVITA’ NORMATIVE

1067

GIURISPRUDENZA

OSSERVATORIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

a cura di Giuseppe Di Chiara

1069

OSSERVATORIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE

a cura di Alfredo Montagna

1075

OSSERVATORIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DIRITTO PENALE

a cura di Stefano Corbetta

1078

OSSERVATORIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PROCESSO PENALE

a cura di Francesco Peroni

1082

OSSERVATORIO DEI CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI

a cura di Guglielmo Leo

1086

SANZIONE PUNITIVA E GARANZIE (A PROPOSITO DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE

SULLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DELLA PATENTE)

Corte costituzionale, 24 gennaio 2005 (12 gennaio 2005), n. 27

1089

1094

Il commento di Roberto Bartoli

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE ED APPROPRIAZIONE INDEBITA

Cassazione penale, Sez. Un., 19 gennaio 2005 (u.p. 27 ottobre 2004), n. 1327, L. C.

Il commento di Antonio Vallini

1103

1107

ESTORSIONE: LA MINACCIA COME FATTO EZIOLOGICAMENTE COLLEGATO ALL’AZIONE VOLONTARIA

E COSCIENTE DELL’AGENTE

Cassazione penale, Sez. II, 23 settembre 2004 (u.p. 16 giugno 2004), n. 37526, G. ed altro

Il commento di Roberta Febbrai

1117

1122

PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA DI RIESAME: SCELTA DEL DETENUTO O DEL GIUDICE?

Cassazione penale, Sez. IV, 13 gennaio 2005 (u.p. 19 novembre 2004), n. 275, C.

Il commento di Katia La Regina

1129

1132

”MAGHI-GUARITORI” E MORTE DEL PAZIENTE: PROFILI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

DI RESPONSABILITA’ PENALE

G.i.p. Tribunale di Savona, 22 dicembre 2004 (u.p. 24 settembre 2004), n. 352, L.

Il commento di Francesco Cingari

1143

1153

OPINIONI

MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO, REGOLE DI INGAGGIO E CAUSE DI NON PUNIBILITA’

CODIFICATE NELLA LEGISLAZIONE COMUNE E MILITARE

di Luigi D’Angelo

1161

IL REGIME DELL’INCOMPATIBILITA’ A TESTIMONIARE NEL PROCESSO A CARICO DEGLI ENTI

di Alessandro Diddi

1166

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

1059

DIRITTO PENALE E PROCESSO•ANNO XI

GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE

IL NE BIS IN IDEM E CORTE DI GIUSTIZIA: ANCORA UN CHIARIMENTO SULLA NOZIONE

DI “SENTENZA DEFINITIVA”

di Anna Fabbricatore

1171

OSSERVATORIO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

a cura di Giulio Garuti

1175

OSSERVATORIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE

a cura di Silvio Riondato

1178

OSSERVATORIO DEI TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI

a cura di Gabriele Della Morte

1180

INDICI

AUTORI

1184

CRONOLOGICO

1184

ANALITICO

1185

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6

20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

HTTP://www.ipsoa.it/dirittopenaleeprocesso

DIRETTORE RESPONSABILE

Donatella Treu

REDAZIONE

Ermanno Pagella, Isabella Viscardi

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsoa Editore S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

ABCompos s.r.l.

20090 Rozzano - Via Pavese, 1/3 - Tel 02/57789422

STAMPA

GECA s.p.a. - Via Magellano, 11

20090 Cesano Boscone (MI)

Concessionaria esclusiva per la pubblicità:

db communication s.r.l.

via Leopoldo Gasparotto 168

21100 Varese

tel. 0332/282160 - fax 0332/282483

e-mail: [email protected]

www.dbcomm.it

1060

REDAZIONE

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni in merito

a contributi, articoli ed argomenti trattati

scrivere o telefonare a:

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri

arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.

IPSOA Redazione

scrivere o telefonare a:

Casella Postale 12055 - 20120 Milano

telefono (02) 82476686 - telefax (02)

82476.079

[email protected]

IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano

telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 635

del 5 dicembre 1994

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione

in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv.

in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa

con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono

confermati per l’anno successivo se non disdettati entro la

scadenza a mezzo semplice lettera.

ITALIA

Abbonamento annuale: € 162,00

Abbonamento annuale + monografia: € 194,00

Abbonamento annuale + codici legali: € 212,00

ESTERO

Abbonamento annuale: € 324,00

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del 30%

sull’acquisto della abbonamento annuale alla rivista,

applicabile rivolgendosi alle Agenzie lpsoa di zona

(www.ipsoa.it/agenzie) o inviando l’ordine via posta

a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1 Pal. F6, 20090

Milanofiori Assago (Ml) o via fax al n. 02-82476403 o

rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n.

02-82476794. Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno

allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo

attestante l’appartenenza alla magistratura e dichiarare di

essere iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a

WKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato

a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Indicare nella causale del

versamento il titolo della rivista e l’anno di abbonamento

Prezzo copia: € 14,00

Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta

Sono disponibili le annate arretrate rilegate al prezzo di

€ 140,00

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è

comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli

effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R.

26/10/1972, n. 633, e del D.M. 29/12/1989

e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da

enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti

terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di

materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di

conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante

comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio

MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi).

EDITORIALE•PROCESSO PENALE

La persona offesa tra garanzie

individuali e class actions

di SERGIO LORUSSO

Straordinario di diritto processuale penale nell’Università degli studi di Foggia

I

l nostro ordinamento evidenzia ormai da tempo un

difetto di interesse nei confronti della persona offesa,

intento com’è da sempre a potenziare il pur fondamentale corredo delle garanzie poste a tutela dell’imputato, indiscusso protagonista della contesa processuale.

Nessun dubbio che, nell’attuale assetto, la persona offesa emerga come semplice comprimario nella dialettica

processuale, ma tutto ciò non dovrebbe comportare che

il suo ruolo venga ridotto a quello di una semplice comparsa, svilito, come spesso di fatto accade nonostante i

più ampi spazi teorici conferiti dal codice 1988 (rispetto

al codice 1930) e gli affascinanti mutamenti di prospettiva che si colgono in riforme di settore, come quella relativa alla competenza penale del giudice di pace.

Molteplici sono le ragioni di un siffatto stato di cose: dall’atteggiamento non di rado elusivo della dottrina, alla

scarsa attenzione della giurisprudenza (per lo più orientata a rilanciare la palla al giudice civile), fino al comportamento tendenzialmente omissivo del legislatore. Il

tutto riflette una carenza, per non dire un’assenza, della

nostra cultura giuridica e processuale in particolare (1).

I tempi, tuttavia, sono maturi per un cambiamento di

rotta che, oltre a soddisfare le esigenze di chi, troppo

spesso, oltre a subire le conseguenze pregiudizievoli del

reato rimane sfornito di una tutela effettiva, risponda all’esigenza di conformare il nostro ordinamento alle direttive dell’Unione europea in materia di vittime del

reato.

Com’è noto, infatti, il Consiglio dell’Unione europea,

con la decisione-quadro 15 marzo 2001, n.

2001/220/GAI, costituita da 19 articoli, affronta in maniera globale il tema, non limitandosi al contesto processuale, ma preoccupandosi anche di ciò che accade

“prima” e “dopo” il processo.

Tale decisione-quadro, che giunge al culmine di un iter

iniziato alla fine degli anni settanta del secolo scorso grazie ad una Risoluzione del Consiglio d’Europa in tema di

risarcimento del danno subito dalle vittime del reato (la

n. 77-27 del 28 settembre 1977) (2), prevede all’art. 17

l’obbligo, per ciascun Stato membro, di predisporre e

rendere effettive le disposizioni di carattere legislativo,

regolamentare ed amministrativo necessarie per la sua

attuazione entro il 22 marzo 2002, eccezion fatta per le

previsioni contenute negli artt. 5 e 6 (per le quali la scadenza è quella del 22 marzo 2004) e nell’art. 10 (la cui

scadenza è fissata al 22 marzo 2006).

Le iniziative del nostro legislatore tese a far trasmigrare

sul piano interno quanto prospettato a livello comunitario, nonostante il summenzionato scadenzario rigorosamente scandito, sono però a tutt’oggi in itinere.

Vanno ricordate, in particolare: a) la proposta di legge

quadro per l’assistenza e il sostegno delle vittime dei reati, elaborata dalla Commissione ministeriale di studio sui

problemi e sul sostegno delle vittime dei reati (istituita

nell’aprile del 2001 e presieduta da Giorgio Santacroce)

costituita da 15 articoli, con l’obiettivo di rivisitare la

normativa processuale conferendo alla persona offesa

dal reato l’esercizio di tutti i poteri necessari alla tutela

dei suoi interessi in ogni fase processuale, indipendentemente dalla sua (eventuale) costituzione in giudizio come parte civile; b) il disegno di legge AS 2464, presentato in Senato il 1° agosto 2003, denominato «Legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tutela di vittime di

reati», allo scopo di rimediare all’inerzia governativa in

materia, il quale sostanzialmente riproduce i risultati del

lavoro svolto dalla Commissione ministeriale istituita

nel 2001.

Il disegno di legge si sviluppa seguendo tre direttrici, così sintetizzabili: a) predisposizione di un adeguato sistema

informativo, nell’ambito di un rafforzamento delle garanzie e dei poteri di impulso, stimolo, collaborazione e

controllo degli atti (artt. 4 e 5); b) costituzione di un

Fondo di assistenza alle vittime finalizzato alla riparazione del danno non ottenibile altrimenti, limitatamente

ad alcune fattispecie di reato (artt. 6 e 7); c) istituzione

di un organismo con funzioni riparatorie e propulsive,

denominato Comitato per l’assistenza e il sostegno delle

vittime dei reati (artt. 8 e 9).

Note:

(1) È sintomatico che per ritrovare un contributo organico sul punto, se

si eccettua il volume di S. Tessa, La persona offesa dal reato nel processo penale, Torino, 1996, passim, occorra risalire alle fondamentali pagine di A.

Giarda, La persona offesa dal reato nel processo penale, Milano 1971, passim.

(2) Va ricordata anche la Raccomandazione n. R. (85) 11 del 28 giugno

1985 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, di particolare interesse per il tema del risarcimento del danno subito dalla vittima del reato, ove si propone una liquidazione in via diretta ed automatica da parte

del giudice penale, anche in assenza di un’espressa istanza dell’interessato, e in caso di insolvenza del reo un intervento surrogatorio da parte dello Stato. A livello internazionale un cenno merita anche la Dichiarazione O.N.U. A/Res/34 del 29 novembre 1985, recante princìpi basilari di

giustizia per le vittime del crimine e dell’abuso di potere.

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

1061

EDITORIALE•PROCESSO PENALE

T

ornando al testo della decisione-quadro del 2001,

occorre evidenziare come lo stesso affronti il tema

a trecentosessanta gradi, muovendo dal terreno

definitorio. Si forniscono così concetti fondamentali,

come quello di “vittima del reato”, per il quale si accoglie

una nozione ampia, di fatto comprensiva di quella di

persona danneggiata dal reato; è considerata tale, infatti,

la persona fisica che abbia subito un pregiudizio, anche

fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali

determinati da atti od omissioni che concretano una

violazione del diritto penale di uno Stato membro (art.

1) (3). L’affermazione è importante, per le considerazioni che seguiranno.

Sempre sul piano definitorio, si prospettano i concetti di

“procedimento penale” (4), di “procedimento” (5), di

“mediazione delle cause penali” (6) e di “organizzazione

di assistenza alle vittime” (7) (art. 1), offrendo un importante contributo di chiarificazione al legislatore nazionale ed all’interprete.

Le garanzie conferite alla persona offesa sono molteplici,

a partire dal terreno probatorio, con il riconoscimento

della possibilità, per la vittima, di essere sentita durante

il procedimento e di fornire elementi di prova, prevedendo altresì l’interrogatorio della vittima solo «per

quanto è necessario al procedimento penale» (art. 3).

Sotto il profilo informativo, poi, peculiare cura è riservata al diritto della vittima di aver accesso, fin dal primo

contatto con l’autorità giudiziaria, a tutte le informazioni ritenute rilevanti ai fini della tutela dei propri interessi, per quanto possibile in una lingua generalmente compresa (8). Tra queste, in particolare, rientrano le informazioni relative al tipo di servizi o di organizzazioni predisposti per l’assistenza delle vittime e sulle tipologie di

assistenza, sulle modalità per sporgere denuncia, sulle

procedure successive e sul ruolo della vittima in tale contesto, sulle modalità di accesso all’assistenza legale, al

gratuito patrocinio e ad ogni altra forma di assistenza, sui

requisiti necessari per ottenere un risarcimento e sui

meccanismi a cui ricorrere, se residente in altro Stato,

per tutelare i propri interessi (art. 4 comma 1).

Notiamo subito un primo accenno al diritto al risarcimento, tema centrale nell’economia della persona offesa

dal reato, poi affrontato e sviluppato dall’art. 9 della decisione-quadro, ove si prevede che ogni Stato membro

garantisca alla vittima del reato il diritto di ottenere, entro un tempo ragionevole, una decisione concernente il

risarcimento da parte dell’autore del reato all’interno del

procedimento penale, salvo che «il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento» (art. 9 comma 1),

così riconoscendo la possibilità per gli ordinamenti interni di articolare strumenti risarcitori alternativi.

In tal modo si afferma, implicitamente, che la via tradizionale del processo penale non può essere l’unica praticabile, delegando agli ordinamenti nazionali, nell’ottica

dominante della monetizzazione delle lesioni agli interessi penalmente tutelati, la prospettazione di rimedi ad

hoc, che si palesino maggiormente efficaci tenuto conto

1062

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

dell’esistenza di una realtà giuridica specchio di una

realtà socio-economica sempre più complessa e articolata.

Lo stesso art. 9 impone a ciascuno Stato membro di

adottare le misure idonee ad incoraggiare l’autore del

reato a prestare un adeguato risarcimento alla vittima

(art. 9 comma 2), a conferma della particolare attenzione riservata al problema del ristoro del danno derivante

dal reato. Va ricordato anche l’art. 7, che offre alla vittima, costituitasi parte civile o testimone, la possibilità di

essere rimborsata, secondo la normativa nazionale applicabile, delle spese sostenute in ragione della sua (legittima) partecipazione al procedimento penale.

Ulteriori garanzie informative, in prospettiva dinamica,

sono riservate alla vittima, che lo desideri, con riferimento agli sviluppi scaturenti dalla sua denuncia, agli

elementi che, in caso di esercizio dell’azione penale, attengono allo svolgimento del procedimento penale (eccezion fatta per i casi in cui ciò possa pregiudicarne il

corretto svolgimento) ed alla decisione finale (art. 4

comma 2); il tutto in un’ottica di costante informazione

delle attività svolte all’interno del processo - che costituisce garanzia rinunciabile (art. 4 comma 4) - prodromica all’esercizio dei diritti della vittima.

La valorizzazione del ruolo della vittima, all’interno del

processo, è desumibile anche dalla considerazione della

stessa coma vera e propria parte, destinataria di garanzie

simmetriche a quelle dell’imputato: lo si afferma a chiare lettere nell’art. 5, ove l’adozione da parte di ciascun

Stato membro delle misure necessarie per ridurre le difficoltà di comunicazione attinenti alla comprensione

od alla partecipazione della vittima alle fasi processuali

più importanti quale testimone o parte è prescritta a parità di condizioni con il suo antagonista. Anche l’art. 6

parla di vittime quali possibili parti del procedimento

penale.

Note:

(3) Cfr., in proposito, P. Martucci, Verso una legge generale per la tutela delle vittime?, in questa Rivista, 2003, 1163.

(4) È tale quello conforme al diritto nazionale applicabile (art. 1 lett. c).

(5) Si fa qui riferimento al procedimento in senso lato, comprensivo di

tutti i contatti tra la vittima del reato e qualsivoglia autorità, servizio pubblico od organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante

o successivamente allo svolgimento del processo penale (art. 1 lett. d).

(6) Il riferimento è al tentativo, prima o durante il procedimento penale,

di addivenire ad una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, grazie all’intervento di mediazione di una persona competente (art. 1

lett. e). Della mediazione processuale si occupa poi specificamente l’art.

10.

(7) Trattasi di organizzazione non governativa, presente in uno Stato

membro, che svolge un’attività gratuita di assistenza alle vittime dei reati in funzione integrativa dell’attività svolta in materia dallo Stato (art. 1

lett. b).

(8) Quest’ultima espressione appare alquanto generica, insufficiente e discutibile, dovendosi piuttosto tutelare il diritto della vittima del reato ad

ottenere informazioni in una lingua da lui compresa, come oggi previsto

- nel nostro ordinamento - dall’art. 111 comma 3 Cost.

EDITORIALE•PROCESSO PENALE

I

l quadro composito di garanzie qui richiamato (9)

consente di formulare alcune riflessioni sul ruolo da

assegnare alla persona offesa nel nostro ordinamento

e sugli spazi configurabili per un risarcimento del danno,

sia in sede penale che in sede extra-penale.

Se infatti in passato la progressiva accentuazione della

natura pubblicistica del processo penale ha comportato

una svalutazione dei poteri processuali conferiti alla persona offesa, e se la stessa è stata considerata dal codice

1988 un mero soggetto processuale, come tale privo di

uno ius postulandi, è indubbio che essa risulta il più delle

volte portatrice di una pretesa patrimoniale al risarcimento dei danni derivanti dal reato, indipendentemente dalla sua (eventuale) costituzione di parte civile, che

mal si concilia con lo status di soggetto terzo (10).

L’adesione al concetto di vittima del reato prospettato

dalla decisione-quadro su richiamata, del resto, comporta il superamento delle barriere presenti nella legislazione vigente che pure, nelle intenzioni dei redattori del

codice 1988, intendeva valorizzare il ruolo della persona

offesa dal reato nel processo penale (11).

La posizione di naturale antagonista dell’imputato, pur

in un sistema che non concede spazi ad un’azione penale privata (12), impone insomma dei correttivi a livello

sistematico, che possano finalmente conferire un ruolo

dignitoso alla persona offesa e conseguentemente una

posizione di rilievo nella dinamica processuale.

Tutto questo senza dimenticare che, molto spesso, il processo penale non è sede idonea per un adeguato soddisfacimento delle pretese vantate dalla vittima del reato.

E qui il discorso si fa più complesso.

Se guardiamo infatti alle vittime di comportamenti illeciti legati ad attività economiche produttive, vale a dire

alla cd. “società del rischio”, è palpabile il problema della difficoltà dell’accertamento in sede penale, essendo

quasi impossibile raggiungere la prova della responsabilità individuale e di conseguenza pervenire ad un soddisfacimento della vittima (sia sotto profilo simbolico della dichiarazione di colpevolezza che dal punto di vista sostanziale del risarcimento del danno subito) (13).

Le lesioni di portata collettiva dei diritti dei singoli hanno già da tempo condotto gli ordinamenti di common

law a predisporre e promuovere un sistema articolato e

differenziato di tutela, il sistema delle class actions (14).

Occorre chiedersi se tale soluzione sia prospettabile e

praticabile anche in Italia.

L’approccio tendente a privilegiare il processo civile,

mediante l’adozione del criterio della “preponderanza

dell’evidenza” (15), non è stato recepito dalla nostra giurisprudenza, determinando una “fuga” verso la sede processuale penale delle istanze dei soggetti danneggiati da

attività produttive legate alla cd. “società del rischio”.

Sembrerebbe così privilegiata e valorizzata la giurisdizione penale, ma in realtà la presenza di rigorose regole probatorie e di giudizio finisce per impedire in concreto il

raggiungimento di un risultato positivo, sempre che non

si pensi di stravolgere tali regole con decisioni di con-

danna pronunciate nonostante il mancato raggiungimento della prova “oltre il ragionevole dubbio” della responsabilità individuale.

D’altro canto, il diffondersi del risarcimento in sede penale, con la correlativa creazione di class actions improprie (o spurie), con una molteplicità di parti civili che

sostengono le medesime richieste, non tiene conto del

fatto che l’esigenza prioritaria, per le persone offese, è (o

dovrebbe essere) non già quella di veder puniti i colpevoli, rispondendo ad un istinto primordiale di vendetta,

ma piuttosto quella di essere risarcite. Esigenza che, per

le fattispecie meno complesse ed in particolare per quelle che non sottintendono un risarcimento collettivo, dovrebbe trovare ristoro e soddisfazione in sede penale,

mentre negli altri casi potrebbe avvalersi di nuove e diverse vie.

L’inadeguatezza della tutela prospettata in sede civile ha

condotto a prendere in considerazione altri percorsi, come la tutela in sede amministrativa, sempre sull’onda

dell’esperienza nordamericana, dove - partendo dalla

constatazione che nella prassi le Corti si dimostrano resistenti ad accogliere nel processo civile le deroghe ed

eccezioni che appaiono necessarie per superare i pesanti

requisiti probatori richiesti e dall’osservazione che le

norme di common law in tema di responsabilità civile si

sono affermate quando non erano ancora rappresentabili le implicazioni derivanti dall’azione di danno per rischi

economici collettivi - si propone di abbandonare il modello civile in favore di uno schema risarcitorio di natura amministrativa.

In tal modo, peraltro, si aprono spazi inusitati ad una rivoluzione copernicana che guarda non più soltanto alNote:

(9) Ulteriori garanzie sono delineate dall’art. 11 per le vittime residenti

in uno Stato membro differente da quello in cui il reato è stato commesso, prevedendo la possibilità di raccogliere la deposizione della vittima

nell’immediatezza del fatto e l’utilizzo, per l’audizione delle vittime residenti all’estero, delle disposizioni in tema di videoconferenze e teleconferenze previste dalla Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 28 maggio

2000.

(10) V. in proposito le sempre attuali considerazioni di A. Giarda, La persona offesa dal reato, cit., 1-2.

(11) Sul concetto di persona offesa dal reato e sul suo ruolo nell’ordinamento vigente cfr. C. Quaglierini, Le parti private diverse dall’imputato e

l’offeso dal reato, Milano, 2003, 155 s.

(12) Sulla prospettazione di una iniziativa privata innanzi al giudice di

pace (e, più in generale sul ruolo della persona offesa nel relativo procedimento) v. C. Pansini, Contributo dell’offeso e snodi procedimentali, Padova, 2004, 123 s.

(13) Cfr. lo studio di F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, 3ª ed., Milano, 2003, passim.

(14) In argomento v. C. Consolo, Class actions fuori dagli USA?, in Riv.

dir. civ., I, 1993, 609 s.; A. Giussani, Studi sulle “class actions”, Padova,

1996, passim.

(15) Si tratta della regola secondo cui è attendibile la prova che valga almeno 0,51, su cui v., in dottrina, M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, 261 s.

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

1063

EDITORIALE•PROCESSO PENALE

l’aspetto della repressione ma anche a quello della prevenzione, inglobando nel risarcimento il potenziale danno futuro.

Anche da questo punto di vista, i seppur timidi tentativi

effettuati nel nostro ordinamento appaiono a tutt’oggi

infruttuosi, a differenza di quanto accaduto negli Stati

Uniti, ove le Agenzie amministrative federali già alla fine degli anni sessanta del secolo scorso avevano adottato e posto in pratica ben precise strategie di prevenzione

dei rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente fondate

sulla cd. “regola di precauzione”, dalle quali era nata l’idea di delegare alle stesse il compito di risarcire il danno

alle vittime dell’attività economica nociva, seguendo

schemi di diritto amministrativo (16).

In Italia, dunque, il diritto amministrativo preferisce

ignorare tale innovativa via, e la stessa possibilità di ricorrere alla giurisdizione amministrativa per vedere tutelati in via collettiva i suddetti diritti è apertamente disincentivata, quando non negata, se si eccettuano sporadiche decisioni in cui una elaborazione giurisprudenziale “di frontiera” ha aperto spazi inusuali quanto inattesi:

è il caso della sentenza del T.A.R. Puglia del 23 marzo

1999, n. 229 nella quale si afferma che i rimedi predisposti dalla legge a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti vanno ricompresi nella categoria delle class actions, legittimando così le associazioni di categoria a costituirsi per la tutela collettiva di posizioni soggettive individuali. In tal modo il titolare del diritto può agire individualmente, a tutela (preventiva o successiva) della

propria situazione protetta, ovvero - alla luce di una legittimazione concorrente - l’associazione può assumere

l’iniziativa, anche in assenza di un accordo con la persona lesa (17).

Anche la predisposizione di un modello amministrativo

in sostituzione di quello della responsabilità civile, tuttavia, presenta non pochi ostacoli, in quanto dare vita ad

un foro nazionale unico - costituito da un comitato di

esperti investito del potere di decidere sui ricorsi in materia applicando il criterio della proporzionalità e di liquidare i relativi danni seguendo canoni tabellari - se pone rimedio alle anomalie legate alla “regola della preponderanza dell’evidenza” applicata in sede civile rappresenta al contempo una soluzione allo stato politicamente poco praticabile in Italia, sia per i costi che essa

comporta che per gli interessi che va ad infrangere.

Se dunque le strade suggerite dall’esperienza nordamericana appaiono tutt’altro che agevoli da percorrere nel

nostro contesto, anche per il diverso assetto ordinamentale di quel sistema, non per questo ci si deve astenere dal

prospettare de iure condendo alcune possibili soluzioni.

Così, se si dovesse optare per un risarcimento in sede civile, il primo passo da compiere dovrebbe essere quello

dell’adozione del criterio della proporzionalità, pensando magari all’istituzione di un foro nazionale unico costituito da giudici specializzati integrati da esperti del settore, con la predisposizione di procedimenti unificati per le

azioni di danno di massa.

1064

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

Oppure, si potrebbero creare delle sezioni specializzate

(anche a composizione mista), come accade già oggi a

tutela di interessi particolari: si pensi all’istituzione delle

sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed

intellettuale, ad opera del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

In tal modo sarebbe possibile utilizzare professionalità

adeguate e pervenire a decisioni omogenee e (altro punctum dolens sul tappeto) in tempi rapidi.

Quel che maggiormente stupisce l’osservatore, però, è la

quasi totale assenza di una organica politica legislativa in

materia, tesa a colmare le lacune dell’ordinamento adeguandolo alle nuove istanze ed esigenze prospettate con

forza dalla “società del rischio” e, last but not least, alle indicazioni prospettate a livello comunitario.

Quanto all’area del diritto civile, lo sforzo legislativo teso ad introdurre nel nostro ordinamento un sistema di

class actions è a tutt’oggi rimasto a livello di mere intenzioni, nonostante le numerose iniziative legislative pendenti in Parlamento (18) e le Commissioni ad hoc istituite a vari livelli (come quella del Consiglio Nazionale

Forense).

Anche in ambito penalistico le varie iniziative prese, cui

si è fatto prima cenno, non sono purtroppo ancora sfociate in regolamentazioni positive, scontando il difetto

di interesse di cui si è detto in apertura nei confronti della vittima del reato.

E

ccoci tornati al punto da cui eravamo partiti.

Nonostante il movimento internazionale teso ormai da alcuni decenni a valorizzare il ruolo della

vittima del reato, che ha mostrato particolare attenzione

al problema del danno derivante dal reato, distinguendo

tra danno primario (direttamente scaturente dalla condotta illecita) e danno secondario (ascrivibile al comportamento dell’apparato giudiziario successivo al compimento del reato ed ai suoi riverberi sulla persona offesa), il silenzio del legislatore sul punto appare per certi

versi inquietante e sembra riconfermare una tradizione

giuridica ormai plurisecolare tesa a sminuire il ruolo della vittima del reato nel nostro ordinamento.

È noto che, storicamente, l’emergere di strutture processuali penali pubbliche, prima, e l’affermazione degli Stati nazionali moderni, a struttura burocratica centralizzata, poi, ha comportato una progressiva marginalizzazione

del ruolo della vittima del reato all’interno del processo

penale, che perde il suo carattere di luogo di composizio-

Note:

(16) S. Jasanoff, Science at the Bar: Law, Science and Technology in America, 1995 (La scienza davanti ai giudici, ed. it., Milano, 2001), 128 s.

(17) T.A.R. Puglia, Sez. I, 23 marzo 1999, n. 229, Codacons e altri c. Ministero della pubblica istruzione e altri, in Foro amm., 1999, 1878 s., in tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (art. 3 l. 30 luglio

1998, n. 281).

(18) Il riferimento è, da ultimo, al disegno di legge AS 3058, presentato

al Senato della Repubblica il 22 luglio 2004. Cfr., in argomento, G. Costantino, Note sulle tecniche di tutela collettiva (disegni di legge sulla tutela del

risparmio e dei risparmiatori), in Riv. dir. proc., 2004, 1009 s.

EDITORIALE•PROCESSO PENALE

ne della controversia per divenire principalmente sede

di irrogazione della sanzione penale.

Così neutralizzata da parte del diritto penale statale, la

vittima del reato ha perso il suo ruolo di protagonista del

processo penale, e lo stesso diritto penale si è trasformato da “diritto penale per la vittima” a “Magna Charta del

reo”, con l’effetto di produrre un clima culturale diffuso,

a tutt’oggi dominante, di scarsa attenzione nei confronti

della persona offesa e delle sue esigenze (19).

Mentre in vari sistemi giuridici nazionali si è sviluppata

la cd. restorative justice (giustizia riparativa), incentrata

per l’appunto sul risarcimento del danno patito dalla

persona offesa, oltre a strategie di assistenza e di sostegno

della stessa sia all’interno che all’esterno del sistema processuale (20), in Italia perdura una situazione di stallo.

Lungi dall’accogliere l’orientamento emerso a livello internazionale, teso a concepire un risarcimento diretto da

parte dell’autore del reato (restitution) e, in via alternativa e subordinata, un indennizzo da parte dello Stato secondo un’ottica solidaristica (compensation), i tentativi

di introdurre una disciplina idonea a soddisfare le molteplici esigenze nascenti dalla presenza di interessi individuali o collettivi lesi dal reato segnano il passo.

Anche lo sforzo di “smuovere le acque”, operato dal disegno di legge AS 2464, presentato come detto al Senato nel 2003 recependo quasi integralmente la proposta

di legge quadro per l’assistenza e il sostegno delle vittime

dei reati, elaborata dalla Commissione Santacroce, è rimasto ad oggi senza effetto, nonostante i numerosi profili positivi in esso contenuti.

Tra essi, particolare rilievo assume la prospettazione di

una nozione più ampia di vittima del reato, che pure non

riproduce la definizione contenuta nella decisione-quadro del 2001: è tale, secondo l’art. 1, la persona offesa dal

reato e, qualora questa sia deceduta in conseguenza del

reato, i suoi prossimi congiunti, chi è legato alla persona

offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, conviveva come tale stabilmente con essa (art. 1

comma 2).

Viene altresì fissato quale obiettivo di Stato, regioni ed

autonomie locali quello di promuovere, organizzare e curare l’assistenza, pronta e gratuita, delle vittime di tutti i

reati, fornendo il necessario supporto psicologico, morale, sanitario, legale e finanziario (art. 3 comma 1).

Lo stesso art. 3 scandisce poi i modi dell’intervento della vittima, prevedendo tra l’altro: a) il gratuito patrocinio; b) l’incentivazione delle procedure di mediazione e

di conciliazione tra la vittima e l’autore del reato, anche

ai fini del risarcimento del danno, per i reati perseguibili

a querela, per quelli commessi da minorenni e per ogni

altro reato rispetto al quale tali procedure si palesino idonee a tutelare in concreto gli interessi della vittima; c) la

predisposizione di procedure (giudiziarie ed extragiudiziarie) tese a consentire - entro tempi ragionevoli - la riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale

cagionato dal reato, sia da parte dell’autore del reato che

da parte di organismi pubblici ad hoc nel caso in cui la

persona offesa non possa diversamente ottenere il risarcimento del danno patito, recependo l’orientamento internazionale testé ricordato che affianca al risarcimento

in via diretta quello alternativo di stampo solidaristico a

carico delle pubbliche istituzioni (art. 3 comma 3).

L’art. 4 (come il successivo art. 5) si occupa degli aspetti

più squisitamente processuali, rendendo effettivo il diritto di informazione - con riferimento ai tempi, modi e

luoghi di presentazione della denuncia e della querela,

alle forme di assistenza fruibili da parte della vittima, alle modalità di risarcimento del danno, alle condizioni e

misure di protezione della vita privata e della incolumità

fisica della persona offesa e dei suoi familiari, nella qualità di persone informate sui fatti o di testimoni, nonché

ai risultati delle indagini preliminari, quando ne abbia

fatto espressa richiesta e sempre che ciò non pregiudichi

la corretta prosecuzione dell’attività investigativa - e

prevedendo, in attuazione dell’art. 11 della decisionequadro del 2001, la possibilità per la persona offesa residente in altro Stato di presentare denuncia innanzi all’autorità competente dello Stato in cui risiede e di chiedere di essere sentita mediante videoconferenza o teleconferenza, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Convenzione di Bruxelles relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del

28 maggio 2000 (art. 4 commi 1 e 2) (21).

Significative modifiche al codice di rito sono prospettate dall’art. 5, con riferimento agli artt. 79, 90, 98, 293,

306, 392, 393, 394, 396, 397, 408, 410, 412, 415-bis, 548

e 666 c.p.p., allo scopo di rendere possibile alla persona

offesa dal reato l’esercizio in tutte le fasi processuali dei

poteri necessari alla tutela dei suoi interessi, a prescindere dalla sua costituzione in giudizio quale parte civile.

In particolare, si prospetta l’allargamento dei soggetti

chiamati ad esercitare le facoltà e i diritti della persona

offesa a chi è legato alla persona offesa da vincolo di adozione e a chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva

stabilmente con la stessa (art. 90 comma 3 c.p.p.), in sintonia con il concetto di vittima del reato fornito; l’estensione del gratuito patrocinio secondo quanto previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), con particolari adeguamenti nel caso di vittime

cd. “a tutela rafforzata” (art. 98 c.p.p.); la possibilità per

la persona offesa di richiedere l’incidente probatorio direttamente, e non più in via indiretta, per il tramite del

pubblico ministero (artt. 392-394 c.p.p.) (22); l’ampliamento degli oneri informativi, dovendo essere comuniNote:

(19) Sul punto v. più diffusamente P. Martucci, voce Vittima del reato, in

Enc. giur., XXXII, 2003, 1 s.

(20) Nella stessa direzione si muove la summenzionata decisione-quadro

del 2001, prevedendo agli artt. 13, 14 e 15 un sistema composito di servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime.

(21) V. supra, nota 9.

(22) L’attribuzione di poteri probatori rende di fatto la persona offesa una

parte, e non più un mero soggetto processuale.

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

1065

EDITORIALE•PROCESSO PENALE

cate alla persona offesa le ordinanze in tema di misure

cautelari (art. 293 c.p.p.) ed in caso di particolari reati

l’ordinanza che dispone la liberazione dell’indagato o

dell’imputato per perdita di efficacia della custodia cautelare (art. 306 c.p.p.), l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), l’avviso di deposito della sentenza (art. 548 c.p.p.) e l’avviso di fissazione

dell’udienza camerale nel procedimento d’esecuzione

per la concessione della liberazione condizionale (artt.

666 e 682 c.p.p.).

Q

uali che siano le determinazioni del legislatore

sui singoli punti in discussione, quel che è certo

e che è giunto il momento di attuare anche in

Italia uno statuto delle vittime dei reati, sulla falsariga di

quanto previsto in altri ordinamenti come quello nordamericano, dove da oltre un decennio è in vigore il Crime

Victim’s Bill of Right.

CD-ROM

Occorre insomma predisporre un’adeguata tutela, in sede processuale ed extra-processuale, della vittima, che risponda in maniera globale alle esigenze troppo spesso

ignorate della persona offesa, sottraendo una volta per

tutte la sua partecipazione processuale all’ottica, squisitamente inquisitoria, di mera cooperazione all’accertamento della verità per valorizzare le istanze di tutela dei

suoi interessi personali, in un quadro di coordinamento

con gli altri ordinamenti, specie a livello comunitario.

Solo così l’opzione accusatoria, a cui il codice 1988 afferma ispirarsi e che i successivi interventi e progetti di

riforma si propongono di perpetuare, potrà dirsi veramente realizzata, ed i canoni costituzionali del “giusto

processo” potranno trovare compiuta espressione in

un’ottica di piena legittimazione, a livello sociale, del sistema della giustizia penale, altrimenti destinato a soffrire una sempre maggiore distanza dalle esigenze della collettività.

Penale

Documentazione Casistica Formule

Note procedurali Bibliografia Diagrammi di flusso

Con aggiornamento on-line incluso nel prezzo dell’abbonamento

L’unica banca dati specifica in materia di

diritto penale. Rappresenta uno strumento professionale indispensabile per Avvocati e Magistrati.

Offre un’informazione completa e costantemente aggiornata in materia penale, sia

dal punto di vista sostanziale che da

quello processuale.

La facilità di navigazione, la ricchezza

delle correlazioni, i diagrammi di flusso,

le formule, l’ampia selezione di casistica

ne fanno uno strumento operativo di facile utilizzo, irrinunciabile per tutti i Professionisti del diritto penale.

CONTENUTO

Casistica: l’esposizione ragionata per argomenti dei casi concreti affrontati dalla

giurisprudenza correlata al Codice penale

e al Codice di procedura penale.

Formulario: tutti gli atti ed i provvedimenti

del processo penale.

Note procedurali: la segnalazione, per

ciascun tipo di reato previsto dal Codice

penale, del giudice competente, del regime di procedibilità e delle misure cautelari applicabili.

Bibliografia: l’indicazione delle principali

1066

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

pubblicazioni, organizzata per ciascun articolo del Codice penale e del Codice di

procedura penale.

Diagrammi di flusso: lo schema dei principali istituti processuali con rimandi ipertestuali alla legislazione che a sua volta si

correla alla giurisprudenza, alle formule,

alla bibliografia.

Documentazione: la legislazione nazionale, i trattati e le convenzioni internazionali;

la giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, dei giudici di merito e della Corte europea dei diritti dell’uomo; le circolari delle principali

istituzioni competenti in materia.

Prezzo Abbonamento:

€ 260,00 + IVA 20%

Canone annuo di aggiornamento:

€ 200,00 + IVA 20%

Periodicità di aggiornamento:

trimestrale (4 Cd-Rom all’anno)

Per informazioni

• Servizio Informazioni Commerciali

(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)

• Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)

• www.ipsoa.it

LEGISLAZIONE•SINTESI

Novità normative

Delitti contro la personalità dello Stato

Legge 31 luglio 2005, n. 155 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale» (G.U. 1° agosto 2005, n. 177)

La legge in esame converte, con modificazioni, il “pacchetto antiterrorismo”, varato con il d.l. 27 luglio 2005, n.

144 (in G.U., 27 luglio 2005, n. 173), che contiene misure di contrasto al terrorismo internazionale. Numerosi ed

importanti sono gli interventi - qui solo brevemente accennati - che incidono sull’apparato lato sensu repressivo.

Quando al diritto sostanziale, da segnalare, in primo luogo, l’introduzione nel codice penale di due nuove figure delittuose: l’«arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale» (art. 270-quater), che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni «chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti

contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale», e l’«addestramento ad attività con finalità

di terrorismo anche internazionale» (art. 270-quinquies), che commina la reclusione da 5 a 15 anni nei confronti di

chi «addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o

di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per

il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche

se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale»; la stessa pena si applica nei confronti dell’addestrato. In sede di conversione, è stato inserito anche l’art. 270-sexies, che, come recita la rubrica, contiene un’importante norma definitoria delle «condotte con finalità di terrorismo»: «Sono considerate con finalità

di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o

un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere

le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre

norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia». Ancora, viene introdotto l’art. 497-bis, che incrimina il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi: si punisce con la reclusione da 1 a 4 anni «chiunque è

trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio»; a norma del comma 2, la pena «è aumentata da un

terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale». Vengono infine ritoccate le fattispecie di cui agli artt. 495 e 414 c.p.; quanto alla prima, al comma 4 n. 2, dopo le parole: «da un imputato all’autorità giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini»; in relazione alla seconda, viene aggiunto

il comma 4, che così recita: «fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà».

Sul terreno del processuale, le novità si registrano su più fronti. Anzitutto, quanto all’arresto obbligatorio in flagranza, il minimo edittale previsto per l’adozione della misura relativamente ai delitti commessi con finalità di terrorismo scende da 5 a 4 anni di reclusione (art. 380 comma 2 lett. i c.p.p.); inoltre, tra i reati per i quali è previsto

l’arresto obbligatorio viene inserito anche il nuovo delitto di cui all’art. 497-bis c.p. (art. 380 comma 2 lett. m-bis

c.p.p.) Il fermo ex art. 384 c.p.p. viene esteso ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,

o di eversione dell’ordine democratico; inoltre, tra gli elementi sintomatici del pericolo di fuga, presupposto per

l’applicazione del fermo da parte della polizia giudiziaria a norma del comma 3, viene espressamente previsto il possesso di documenti falsi.

Vengono modificate le disposizioni relative all’identificazione personale. In primo luogo si autorizza il prelievo di

saliva o di capelli, anche contro il consenso dell’interessato, a condizione che avvenga nel rispetto della dignità

personale dell’identificando e via sia l’autorizzazione - anche orale ma poi confermata per iscritto - del p.m. (art.

349 comma 2-bis c.p.p.). Inoltre, la polizia è autorizzata a trattenere sino a ventiquattro ore la persona da identificare, previo avviso anche orale al pubblico ministero, «nel caso in cui l’identificazione risulti particolarmente

complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente» (art. 349 comma 4 c.p.p.). A norma del nuovo art. 66bis c.p.p., «in ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge penale».

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

1067

LEGISLAZIONE•SINTESI

Novità anche in tema di intercettazioni ambientali: i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, su delega del

Presidente del Consiglio dei Ministri, possono richiedere al Procuratore generale del distretto di Corte d’appello,

del luogo dove si trova il soggetto da controllare ovvero ove sono sorte le esigenze di prevenzione, l’autorizzazione

per svolgere le attività di intercettazione ambientali, di cui all’art. 226 disp. att. c.p.p., quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale. Nel settore

della comunicazioni, fino al 31 dicembre 2007 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento

o dell’autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la

tracciabilità degli accessi e dei servizi.

Da segnalare, ancora, che la p.g. viene alleggerita da compiti sussidiari nel processo penale; a norma del nuovo art.

148 comma 2 c.p.p., nei procedimenti con imputati detenuti le notificazioni possono essere effettuate dalla polizia penitenziaria; ai sensi del nuovo testo dell’art. 151 comma 1 c.p.p., le notificazioni di atti del p.m. nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero dalla p.g. nei soli casi di atti di indagine o

provvedimenti che la stessa p.g. è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

Quanto alla legislazione speciale, i colloqui a fini investigativi, previsti dall’art. 18-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, sono autorizzati anche per acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione

dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

Numerosi sono agli interventi relativi alla disciplina dell’immigrazione; tra questi, da segnalare la previsione di

procedura più snella in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo: il Ministro

dell’interno, o, su sua delega, il prefetto, può disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di soggetti pericolosi di cui all’art. 18 l. 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di

ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività

terroristiche, anche internazionali. Una procedura ad hoc è inoltre prevista nel caso in cui lo straniero collabori con

la giustizia: costui può ottenere, in deroga alla disciplina vigente, uno speciale permesso di soggiorno per fini investigativi, di durata annuale e rinnovabile, rilasciato dal il questore, anche su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero su richiesta del p.m. Lo

straniero può inoltre ottenere la carta di soggiorno se la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per

la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all’incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, ovvero per l’identificazione dei responsabili.

(La presente legge sarà pubblicata e commentata sul prossimo fascicolo)

Ordine pubblico

Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 «Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive» (G.U. 18 agosto 2005, n. 191)

È in vigore del 19 agosto 2005 il decreto legge in esame, che detta ulteriori le misure per contrastare la violenza negli stadi. Il decreto legge apporta numerose modifiche alla l. 13 dicembre 1989, n. 401. Oltre al rafforzamento delle sanzioni amministrative, tra cui l’inasprimento del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni

sportive - che, tra l’altro, può essere disposto anche nell’ipotesi in cui queste si svolgano all’estero, specificamente

indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea per le manifestazioni

sportive che si svolgono in Italia (art. 6) - vengono potenziate anche le misure repressive. In particolare, all’art. 6bis, che incrimina il lancio di materiale pericoloso, sono aggiunte, al comma 1, due nuove circostanze aggravanti:

«La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto

deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva».

Anche al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo, che prevede una nuova aggravante: «La pena è della

reclusione da 1 mese a 3 anni e 6 mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione

o la cancellazione della manifestazione sportiva». Di nuovo conio è la fattispecie di cui all’art. 6-quater, che estende la tutela accordata dagli artt. 336 e 337 c.p. agli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni

sportive: «Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni sportive».

(Il presente decreto, una volta convertito in legge, sarà pubblicato per esteso e commentato in uno dei prossimi fascicoli)

1068

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

GIURISPRUDENZA•SINTESI

Osservatorio

della Corte costituzionale

a cura di GIUSEPPE DI CHIARA

Diritto penitenziario

LIBERAZIONE ANTICIPATA,

PROCEDIMENTO DE PLANO

E CONTRADDITTORIO DIFFERITO EVENTUALE

Corte costituzionale, ordinanza 19 luglio 2005 (7 luglio

2005), n. 291 - Pres. Capotosti - Red. Flick

(Art. 69-bis ord. penit.)

È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell’art. 69-bis ord. penit., introdotto dall’art. 1 comma 2 l. 19 dicembre 2002, n. 277 («Modifiche

alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione

anticipata»), nella parte in cui stabilisce che il magistrato

di sorveglianza provvede con rito senza formalità sulla

concessione della liberazione anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.

Il rito de plano previsto dal “nuovo” art. 69-bis ord. penit.

in tema di liberazione anticipata assurge ancora a oggetto di scrutinio di costituzionalità. Già di recente, per vero, la Corte ne aveva escluso il contrasto con il diritto di

difesa (Corte cost. n. 352 del 2003, in questa Rivista,

2004, 53), osservando come la nuova disciplina del procedimento - in forza della quale il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza dell’interessato de plano, salva

una fase successiva di reclamo, a contraddittorio pieno,

davanti al tribunale di sorveglianza - sia stata introdotta

dalla l. n. 277 del 2002 «in risposta ad esigenze di snellimento procedurale fortemente sentite nella prassi, tenuto conto anche dell’elevato numero delle istanze di cui si

discute». Veniva, infatti, «avvertita come fonte di ingiustificato aggravio (e ritardo nella decisione) la previsione

di un procedimento in contraddittorio, in vista dell’adozione di un provvedimento che ben poteva essere - ed in

larga parte dei casi era - di accoglimento della richiesta

dell’interessato: apparendo assai più ragionevole, di contro, che l’instaurazione di un contraddittorio pieno avvenisse solo nel caso di eventuale insoddisfazione del richiedente (o del pubblico ministero) per la decisione assunta». D’altronde, insistendo su una chiave di lettura

costante nella giurisprudenza costituzionale, la Corte

aveva già ribadito «la piena compatibilità con il diritto di

difesa dei modelli processuali a contraddittorio eventua-

le e differito: caratterizzati cioè - in ossequio a criteri di

economia processuale e di massima speditezza - da una

decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio

pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto

al decisum» (cfr., in tal senso, altresì, ex plurimis, Corte n.

292 del 2004; nn. 257, 132 e 131 del 2003, nonché n. 32

del 2003, in questa Rivista, 2003, 280); e ciò «conformemente al consolidato principio per cui il diritto di difesa

può essere regolato in modo diverso, onde adattarlo alle

esigenze ed alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché di tale diritto siano assicurati lo scopo

e la funzione» (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 321 del

2004).

Tali conclusioni - ribadisce l’odierno decisum - «valgono a

maggior ragione per il procedimento in esame, nel quale il

giudice è chiamato a decidere su una domanda proposta

dalla stessa parte del cui diritto di difesa si discute»; circostanza che - rimarca ancora la Corte - «rende tra l’altro non

persuasiva la tesi, prospettata dal giudice a quo, secondo cui

il richiedente, in assenza di previsione espressa, non sarebbe legittimato a produrre memorie difensive a sostegno della propria richiesta».

Né può - osserva la Corte - ritenersi, come mostra invece il giudice rimettente, che il meccanismo del contraddittorio differito potrebbe comunque pregiudicare

l’interessato - il quale fosse in grado di dimostrare la

fondatezza delle sue tesi, ove ammesso a partecipare al

procedimento davanti al magistrato di sorveglianza - allorché la concessione del beneficio implicasse l’immediata conclusione dell’espiazione della pena: invero, la

previsione del procedimento de plano «giova senz’altro

alla rapidità della decisione in rapporto al complesso

delle istanze in parola, rispetto alle quali (…) è in fatto

nettamente preponderante la percentuale dei provvedimenti di accoglimento: evitando così il pregiudizio che

il rimettente ipotizza sotto altro profilo, ossia che i tempi più lunghi, richiesti al fine di una decisione in contraddittorio già in prima battuta, danneggino i condannati con pena da espiare prossima alla conclusione», e

«tutto ciò senza considerare che, proprio attraverso il

meccanismo censurato, viene assicurato, in sostanza, al

condannato un doppio scrutinio nel merito della sua

istanza».

In argomento cfr., tra gli altri, L. Filippi, Il nuovo rito de plano per la liberazione anticipata: un contraddittorio eventuale e

differito in linea con l’art. 111 Cost.?, in questa Rivista, 2003,

276 ss.

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

1069

GIURISPRUDENZA•SINTESI

Esecuzione della pena

INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DI ACCESSO

ALL’“INDULTINO” PER I CONDANNATI

IN MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2005 (7 luglio

2005), n. 278 - Pres. Capotosti - Red. Finocchiaro

(Art. 1 comma 3 lett. d l. 1° agosto 2003, n. 207)

È incostituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1

comma 3 lett. d l. 1° agosto 2003, n. 207 («Sospensione

condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni»).

La norma adesso dichiarata costituzionalmente illegittima

prevedeva, quale causa ostativa del beneficio della sospensione condizionata della pena previsto dall’art. 1 comma 1

l. n. 207 del 2003, l’ammissione del condannato a una misura alternativa alla detenzione; nel sollevare la quaestio de

legitimitate, il giudice a quo ne aveva denunciato il contrasto

con l’art. 3 Cost., stigmatizzando l’irrazionalità della disposizione, nonché con l’art. 27 comma 3 Cost., «perché la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o preventiva,

non avendo il giudice di sorveglianza alcun apprezzamento

discrezionale sulla concessione del beneficio».

La Corte ha accolto le prospettazioni del rimettente con riguardo al parametro dell’irragionevolezza della scelta normativa sottoposta a scrutinio, ritenendo assorbite le censure sollevate in ordine al parametro residuo. La norma - sottolinea la pronuncia in esame - «determina una irragionevole disparità di trattamento fra il condannato che, perché

“meritevole”, è stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che - o perché “immeritevole” o

perché non versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta - non è stato ammesso al godimento

di tali misure, dal momento che il primo non può godere

del beneficio della sospensione condizionata della pena residua, mentre il secondo ottiene prima la sospensione della

pena, e poi, se non commette entro cinque anni delitti non

colposi per i quali riporti una condanna non inferiore a sei

mesi di detenzione, l’estinzione della pena stessa».

È bensì vero - nota la Corte - che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da

concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza; proprio tale limite, tuttavia, nella

specie, risulta violato, «non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”, e

ciò soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo

verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di

misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure».

Sul c.d. “indultino” introdotto dalla l. n. 207 del 2003 cfr.,

tra gli altri, L. Filippi, “Indultino”: sospensione condizionata

della pena detentiva nel limite massimo di due anni. Rilievi di di-

1070

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

ritto processuale, in questa Rivista, 2003, 1471 ss.; F. Palazzo,

“Indultino”: sospensione condizionata della pena detentiva nel

limite massimo di due anni. Introduzione, ibidem, 1470 s.; R.

Turrini Vita, “Indultino”: sospensione condizionata della pena

detentiva nel limite massimo di due anni. Rilievi di diritto penitenziario, ibidem, 1476 ss.; nonché L.L. Colognese, “Indultino”: rilievi critici e primi risvolti applicativi, ivi, 2004, 1020 ss.,

e F. Counsulich, La difficile appartenenza dogmatica del c.d.

“indultino”, ibidem, 731 ss.

Indagini preliminari

TERMINI PER LE INDAGINI E RITARDATA

ISCRIZIONE DEL NOME DELL’INDAGATO

NEL REGISTRO GENERALE

DELLE NOTIZIE DI REATO

Corte costituzionale, ordinanza 22 luglio 2005 (7 luglio

2005), n. 307 - Pres. Capotosti - Red. Flick

(Artt. 335 comma 1 e 407 comma 3 c.p.p.)

È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 335 comma 1 e 407 comma 3

c.p.p., nella parte in cui non prevedono l’inutilizzabilità

degli atti di indagine compiuti nei confronti dell’imputato

in epoca anteriore alla sua iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. e successiva al momento in cui ha comunque assunto la qualità di persona nei cui confronti sono

svolte le indagini, sollevata in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 e 11 comma 3 Cost.

Nel sollevare la quaestio, il giudice a quo si doleva della

mancata previsione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti di un determinato soggetto dopo

che sia emersa la sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ma prima della formale iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato.

Il medesimo rimettente, tuttavia, non mancava di aderire

all’indirizzo interpretativo secondo cui la qualità di persona

sottoposta alle indagini non discende dall’iscrizione nel registro: tale iscrizione - rilevava lo stesso giudice a quo - assume piuttosto «una mera funzione ricognitiva di un dato

procedimentale potenzialmente preesistente» (cfr., per tale

indirizzo, per applicazioni specifiche, tra le altre, Cass., Sez.

V, 28 dicembre 1995, Sibilla, in C.E.D. Cass., n. 203945,

e Cass., Sez. I, 7 maggio 1997, P.m. in c. Giuliani, ibidem, n.

207427): tale qualità, soggiungeva il giudice a quo, ove non

emerga direttamente dalla notitia criminis, si acquisisce, infatti, prima e a prescindere dall’iscrizione, in ragione della

«direzione soggettiva» concretamente assunta dall’attività

investigativa, e ciò alla luce di un insieme di previsioni normative (cfr. artt. 63 comma 2, 349 e 350 comma 5 c.p.p.)

rivelatrici dell’intenzione del legislatore.

Ciò posto - nota la Corte - se l’iscrizione nel registro ha una

valenza meramente ricognitiva, e non già costitutiva dello

GIURISPRUDENZA•SINTESI

status di persona sottoposta alle indagini, «è di tutta evidenza come le garanzie difensive che la legge accorda a quest’ultima, in relazione ai singoli atti compiuti, debbano ritenersi pienamente operanti anche in assenza dell’iscrizione», sicché «il tardivo espletamento della formalità non

può essere considerato fonte di pregiudizio al diritto di difesa sotto il profilo indicato dal giudice rimettente».

Del pari insussistente risulta, di conseguenza, la ventilata disparità di trattamento tra «indagati» tempestivamente iscritti e «indagati» tardivamente iscritti: «nell’ipotesi, infatti, in

cui il pubblico ministero procrastini indebitamente l’iscrizione del registro, il problema che può porsi attiene unicamente all’artificiosa dilazione del termine di durata massima delle indagini preliminari», vale a dire «alla possibile elusione

della sanzione di inutilizzabilità che colpirebbe, ai sensi dell’art. 407 comma 3 c.p.p., gli atti di indagine collocati temporalmente “a valle” della scadenza del predetto termine,

computato a partire dal momento in cui l’iscrizione avrebbe

dovuto essere effettuata», profilo, questo, estraneo al thema

decidendum oggetto della pronuncia in esame.

Neppure è ravvisabile, infine, ad avviso della Corte, la dedotta violazione dell’art. 111 comma 3 Cost., sotto il profilo che la ritardata iscrizione conculcherebbe il diritto della

persona accusata di essere, nel più breve tempo possibile,

informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico. Dall’iscrizione nel registro delle

notizie di reato - nota la Corte - non scaturisce, infatti, alcun diretto obbligo informativo dell’organo dell’accusa nei

confronti dell’indagato; né viene qui in rilievo la facoltà

della persona, cui il reato è attribuito, di ottenere la comunicazione dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 335 comma 3

c.p.p., atteso che tale facoltà, oltre ad incontrare il limite

del potere di “segretazione” del pubblico ministero (comma

3-bis del medesimo articolo), presuppone comunque la richiesta dell’interessato, richiesta che - in punto di rilevanza - non risulta essere stata formulata nel caso di specie.

L’anzidetto obbligo informativo del pubblico ministero si

connette, per contro, nell’ambito delle indagini preliminari, solo al compimento di un “atto garantito”, ossia di un atto che - dovendo essere compiuto alla presenza del difensore - presuppone l’invio dell’informazione di garanzia (art.

369 c.p.p.): dal che scaturisce la declaratoria di infondatezza del dubbio sottoposto a scrutinio.

Sul complesso tema delle iscrizioni nel registro generale ex

art. 335 c.p.p. e degli effetti che ne scaturiscono cfr., per tutti, A. Marandola, I registri del pubblico ministero. Tra notizia

di reato ed effetti procedimentali, Padova, 2001, passim.

Misure cautelari

REGRESSO DEL PROCEDIMENTO,

COMPUTO DEI TERMINI DI FASE

E RILEVANZA DELLA CUSTODIA CAUTELARE

SOFFERTA IN FASI O GRADI NON OMOGENEI

Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2005 (7 lu-

glio 2005), n. 299 - Pres. Capotosti - Red. Neppi Modona

(Artt. 303 comma 2 e 304 comma 6 c.p.p.)

È incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost.,

l’art. 303 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non consente di

computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304 comma 6 c.p.p., i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado

in cui il procedimento è regredito.

Giunge al culmine, con la pronuncia in epigrafe, la tensione - non priva di toni aspri - tra il giudice di legittimità e la

Corte costituzionale in tema di computabilità, ai fini dei

termini massimi di fase di custodia cautelare, dei periodi di

custodia sofferti in fasi o gradi diversi dalla fase o dal grado

in cui il procedimento è regredito: l’ormai non disconoscibile coagularsi di un “diritto vivente” in tema, reiteratamente ribadito dalla Corte di legittimità nel suo più ampio

consesso pur a fronte degli stigmi messi a fuoco dal giudice

delle leggi, ha condotto, infine, all’odierna declaratoria

“manipolativa” di incostituzionalità con cui si è forse apposto il sigillo conclusivo a una tormentata vicenda ermeneutica.

Non par possibile cogliere il senso della pronuncia in esame

senza averne rapidamente riguardato le trame anteriori,

che la Corte, d’altronde, ha qui cura di ripercorrere in motivazione.

Il problema interpretativo al centro della querelle concerne

la portata della norma oggi dichiarata incostituzionale: a

mente dell’art. 303 comma 2 c.p.p., nell’ipotesi di regressione del procedimento a seguito di annullamento con rinvio, dalla data del provvedimento che dispone il rinvio decorrono nuovamente i termini previsti dal precedente

comma 1.

Permaneva, tuttavia, il dubbio circa la computabilità, ai fini del calcolo dei termini massimi di fase, della custodia sofferta in pendenza di fasi del giudizio diverse da quella oggetto di regressione: così, con riguardo all’ipotesi di annullamento con rinvio, risultava pacifico che dovesse computarsi la custodia subita nella fase conclusasi con il provvedimento poi annullato, cui occorreva addizionare la privazione di libertà sofferta nella parallela fase di rinvio; ci si chiedeva, invece, se nel computo dovesse o no altresì rientrare

la custodia subita in pendenza dell’intermedio giudizio di

Cassazione conclusosi con l’annullamento con rinvio del

primo decisum.

Chiamate ad esprimersi sul punto, le sezioni unite (Cass.,

Sez. Un., 29 febbraio 2000, Musitano, in questa Rivista,

2001, 454, con commento di A. Privitera, Termini di fase e

favor libertatis), consolidando l’indirizzo maggioritario,

avevano statuito il principio secondo cui, in caso di regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione

dell’imputato detenuto, si deve tenere conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del pro-

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

1071

GIURISPRUDENZA•SINTESI

cedimento medesimo, ma limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei, secondo il combinato disposto

degli artt. 303 comma 2 e 304 comma 6 c.p.p.; alla stregua

di ciò risulterebbero, dunque, sterili, in ordine al computo

dei termini di fase, i periodi di custodia subiti in fasi o gradi

diversi, sicché, ad esempio, in caso di annullamento con

rinvio, non rileverebbe a tal fine la detenzione subita pendente il giudizio di cassazione.

L’emergere, tuttavia, di ulteriori contrasti sul punto induceva le medesime Sezioni Unite ad attivare un test di costituzionalità, la cui ultima intentio si palesava volta a propiziare

un indiretto consolidamento dell’indirizzo già fatto proprio

dal decisum a pieni ranghi del 2000: veniva, perciò, sollevata una quaestio de legitimitate dell’art. 303 comma 2 comma

c.p.p. «nella parte in cui impedisce di tenere conto, ai fini

del computo dei termini massimi di fase stabiliti dal successivo art. 304 comma 6, dei periodi di detenzione sofferti in

una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito» (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, D’Agostino, in C.E.D. Cass., n. 222022).

I dubbi venivano, tuttavia, dichiarati - non senza incisività

- manifestamente inammissibili (Corte cost. n. 243 del

2003, in questa Rivista, 2003, 1080). Richiamando la chiave di lettura illo tempore fornita da una anteriore pronuncia

(Corte cost. n. 292 del 1998, ivi, 1998, 1239), la Corte affermava che quella precedente interpretazione dovesse ritenersi costituzionalmente vincolata, e precisava, stigmatizzando l’operato delle Sezioni Unite, che «un simile approccio alla giustizia costituzionale» non fosse ammissibile:

nel suo impianto testuale l’ordinanza di rimessione - rimarcava la Corte - appare «perplessa», posto che «in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l’infondatezza della questione, il denunciato contrasto si riduce a

un laconico “forse”»; di più, Corte cost. n. 243 del 2003

stigmatizzava «l’esplicito invito al “rispetto delle reciproche

attribuzioni”», con cui si chiudeva l’ordinanza di rimessione degli atti, «come se a questa Corte fosse consentito affermare i principi costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione».

L’asprezza del contrasto trovava eco, peraltro, nel corpo della Relazione sulla giurisprudenza delle Sezioni unite penali

(2002-2003), curata dall’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione (e riprodotta, in parte qua, in Foro it., 2004,

II, 300 s.): vi si legge che «il tono insolitamente polemico»

della pronuncia costituzionale, con cui la Corte ha tratteggiato «una sorta di diktat interpretativo che per tanti versi

lascia perplessi, sia sul tema specifico che le Sezioni unite

avevano posto, sia sul piano più generale della delimitazione delle sfere di attribuzione istituzionali tra giudici ordinari e giudice delle leggi, certamente costituisce un fatto nuovo nella storia dei rapporti tra le due alte Corti, i quali avevano conosciuto momenti di tensione solo in epoca ormai

remota». L’episodio - si rimarca ancora in quella sede «non può mettere a repentaglio il dialogo tra le istituzioni

interessate, ma potrebbe determinare non semplici problemi per la certezza del diritto, ove dovesse perdurare, in que-

1072

DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 9/2005

sto come in altri settori dell’interpretazione, l’insistenza

della Corte costituzionale per scelte formalmente non vincolanti, se non per il giudice a quo, e quindi oggettivamente “deboli”, in luogo di decisioni di illegittimità costituzionale, che hanno, com’è noto, efficacia erga omnes».

Si addiveniva, così, a un nuovo pronunciamento delle sezioni unite (Cass., Sez. Un., 17 maggio 2004, P., in questa

Rivista, 2004, 812), in cui veniva ancora ribadito l’indirizzo

secondo il quale, in caso di regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione dell’imputato detenuto, si

deve tener conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei: veniva, dunque, confermata la non computabilità, nel giudizio

di rinvio, ai fini dei termini massimi di fase, della custodia

sofferta in pendenza del giudizio di Cassazione.

Ormai cristallizzatosi un non più disconoscibile “diritto vivente” in tema (pur non monolitico: cfr., ad esempio, l’opposta lettura di Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2005, P., in Cass.

pen., 2005, 1886, con nota di G. Romeo, La tela di Penelope, ibidem, 1889 ss.), nuove verifiche di costituzionalità venivano, a tal punto, attivate, alle quali è conseguito, infine,

d’odierno decisum.

«Nel corso della vicenda in esame», precisa la pronuncia in

commento, «la Corte costituzionale ha applicato il principio di astenersi dal pronunciare una dichiarazione di illegittimità sin dove è stato possibile prospettare una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione,

anche al fine di evitare il formarsi di lacune nel sistema,