caricato da

common.user19978

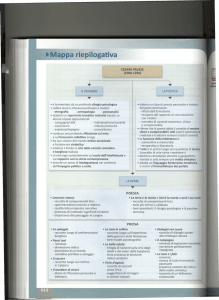

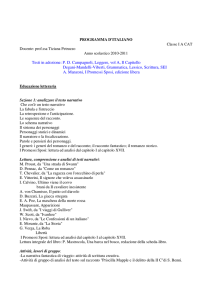

Italo Calvino - Lezioni Americane: Letteratura per il Millennio