caricato da

gabri.luddi

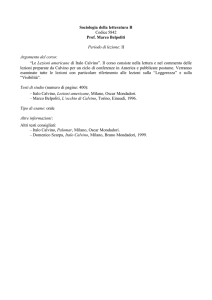

[Calvino Italo] Le Citta Invisibili

![[Calvino Italo] Le Citta Invisibili](http://s1.studylibit.com/store/data/007576158_1-c44b87ca00d5806570eb4fe17556e687-768x994.png)