caricato da

common.user1139

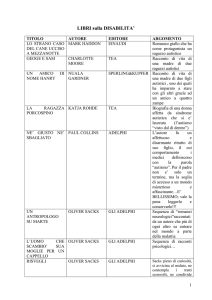

Adelphi: 50 anni di editoria dall'altra parte