caricato da

common.user1065

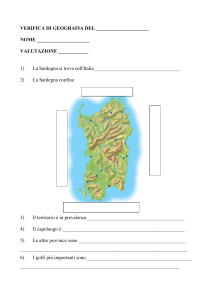

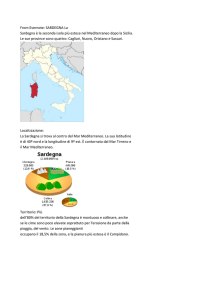

Ugo Dessy - Segni della cultura popolare