caricato da

common.user995

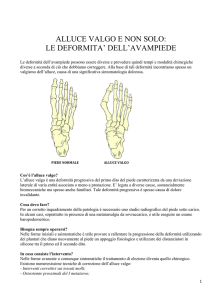

Tesi su Istologia e Anatomia Funzionale del Piede e Alluce Valgo