![Letture sulla Giurisprudenza[1].Diritto e giuristi, oggi 1](//s1.studylibit.com/store/data/007569650_1-5bf9a1ecc2ccc5f531341d461719f051-768x994.png)

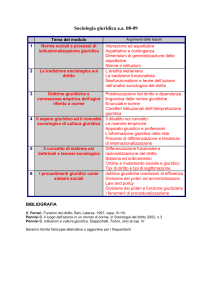

Letture sulla Giurisprudenza[1].Diritto e giuristi, oggi

1. Premessa.

L’oggetto di queste brevi riflessioni investe un tema “classico” nel senso più decisivo del termine[2]. “Classico”, anzitutto,

perché impone di tornare a riflettere, ancora una volta, sul tema del fondamento del giuridico, sul legame tra le varie

forme di normatività (giuridica, politica, morale, etica) e sulla questione se e come ciò possa definirsi scientificamente; su

temi, dunque, che fanno parte della filosofia del diritto da tempo immemore e che appartengono pertanto al suo

orizzonte teoretico più specifico.

Nel contempo, però, la questione è classica in un senso ulteriore, e finanche più grave perché come tutti i classici torna

costantemente a riproporsi in forme nuove, sempre diversamente attuali, catalizzando ogni volta l’attenzione degli

osservatori. Se infatti “classici” sono quei temi che non solo costituiscono un punto d’osservazione privilegiato per

l’analisi del contesto storico e culturale all’interno del quale furono elaborati, ma più di tutto rappresentano paradigmi

teoretici con i quali ogni generazione torna a confrontarsi, e attraverso i quali è possibile comprendere realtà di volta in

volta diverse e impreviste, la tematica in oggetto è precisamente di questo genere. In particolare, il tema del valore del

diritto, ovvero del suo fondamento storico-contingente o, diremmo, ontologico, se è vero che rappresenta uno dei

‘luoghi’ teoretici più costanti e ricorrenti del pensiero giuridico, si intreccia oggi con la discussione tutta moderna sulla

scientificità dell’ordinamento giuridico, che investe in primo luogo il ruolo del giurista, come già il titolo della presente

disamina tenta di sintetizzare “Diritto e giuristi, oggi”.

Dalla sua particolare struttura si vorrebbe far emergere la consapevolezza che il richiamo odierno alla scientificità del

diritto, si innesta in modo più o meno evidente su un paradigma filosofico che vede nel diritto qualcosa di assolutamente

contingente, storico, fondato unicamente sull’accordo o sulla volontà del legislatore, e dunque espressione diretta ed

esclusiva della sovranità dello stato. Con la conseguenza che la concezione per la quale il diritto in sé possa veicolare

determinati valori – a prescindere, volendo, dalla loro fondazione: teologica, antropologica, etica etc… – viene percepita

come un’indebita usurpazione della sovranità statale, come un’intromissione non dovuta nella sfera ordinamentale di

‘altre’ istanze sovrane, non ultimo lo scientismo sedicente “neutro”. Riflessione questa, che significativamente ad ogni piè

sospinto si ripropone e ad ogni passo viene comunque, et pour case, denunciata insufficiente come si rileva anche dalla

lettura comparata di alcune opere più o meno recenti sul tema.

«La mancanza di un profilo di storia del pensiero giuridico concreto, che valga a ricostruire e a rivivere per linee interne,

(…), i motivi e i problemi che nascono direttamente dall’esperienza di coloro che più direttamente sono a contatto con la

vita del diritto»: a detta del Caiani questa era, infatti, una delle lacune più evidenti della cultura filosofico-giuridica italiana

nella prima metà del secolo scorso, alla quale tentava, giovane filosofo del diritto all’Università di Padova, di fornire un

«modesto iniziale tentativo diretto a colmare»[3] tale deficienza. Quello stesso “profilo”, appunto, che il Grossi, tra i più

stimati storici del diritto, cerca di ricostruire sin dal titolo di una delle sue opere recenti con l’esplicita intenzione di

definire una «storia della scienza giuridica vista dal di dentro della stessa»[4]. La quaestio che entrambi gli studiosi

malcelano è la consapevolezza di voler (ri)costruire un piano comune tra i pratici e i teorici del diritto, perché ambedue

consci, tanto il filosofo quanto lo storico, che il diritto “pulsa” nella esperienza comune dell’umano, alla quale, solo, ogni

studio sul diritto dovrebbe mirare.

Date tali premesse, ancor più interessante e proficua risulta la disamina dell’ultima opera del Casa[5], filosofo del diritto

da sempre attento alle dinamiche concrete dell’esperienza giuridica, che ha come scopo precipuo quello di fornire i

criteri interpretativi della scienza giuridica italiana, investigandone il profilo epistemologico. L’esito dell’analisi offerta

dallo studioso padovano inquadra con chiarezza la percezione che la filosofia del diritto riuscirà ad interpretare

compiutamente il proprio ruolo solo se riconoscerà il senso ed il rilievo della scienza giuridica e di quelle concrete attività

dei “pratici”, che alla scienza medesima strettamente si connettono[6]. Non tanto, o perlomeno non solo, per quello che

gli esiti della scienza del diritto hanno di compiuto e di definitivo, quanto, o perlomeno anche, per i contenuti che ad essi

ineriscono e per i problemi a cui danno risposta, nonché, infine, per le questioni[7] che questi stessi prospettano.

Difatti, siamo latori dell’opinione che, qualsiasi siano l’indole e la funzione[8] che al diritto si intendano attribuire, non se

ne può disconoscere il legame che lo unisce alla realtà e, precipuamente, ai suoi (eventuali) conflitti, ma su questo

torneremo nelle conclusioni. È dunque evidente come la questione in esame non possa utilmente appellarsi ad un

interesse meramente storico e ricostruttivo, peraltro importantissimo e imprescindibile[9], ma chieda al contrario uno

sforzo teoretico ulteriore, finalizzato alla comprensione di come il tema della scientificità del diritto si possa porre oggi, e

di come esso si intrecci con quello della natura del diritto e del suo fondamento assoluto ovvero della sua assoluta

contingenza. Riflettere ancora una volta sul fondamento del diritto, in sunto, può costituire la premessa migliore per

aprire un discorso sulla scientificità tout court e sui confini che tale concetto assume in una prospettiva giuridica e

filosofica, onde carpire se e in che modo un ordinamento riesca a tenere fondanti e vincolanti per esso taluni criteri

oggettivi, al di là, rectius a prescindere, della contingente volontà del legislatore o degli esiti delle procedure

democratiche.

Stimolo cardine di una ricerca tanto improba da apparire illusoria, rimane il monito del Grossi che ricorda a tutti e a

ciascun giusperito come «in ogni branca dello scibile giuridico il giurista più vivace sente il bisogno di affrontare temi di

fondazione e di rifondazione del proprio sapere»[10].

In tal modo intendiamo sin da subito confessare il punto di partenza: verificare nel concreto dell’esperienza umana se il

diritto in quanto tale possa configurarsi come uno strumento valido per offrire un criterio di ordine alle relazioni

intersoggettive[11], che non sia fondato in virtù di un mero rapporto di forza, perché riteniamo vera la seguente

affermazione: «un’elaborazione ordinata della epistemologia delle scienze umane richiede la esplicitazione di due

premesse fondamentali, (…) l’esistenza dell’uomo e l’esistenza della società»[12].

Su questi due essenziali presupposti e alla luce di quanto affermato anche da Caiani, Grossi e Casa, riteniamo si debba

fondare una scienza del diritto, consci che il quesito fondamentale consiste nel chiedersi cosa desideriamo, in qualità di

individui destinati a vivere in re publica, dall’ordinamento giuridico, che in quanto tale non può non rimanere strumento

e mai fine. La risposta non può essere altro che volere una migliore comprensione dell’umano vivere, indi, dell’esistere

dell’animale politico con tutte le interazioni proprie, anche conflittuali, di un essere società.

2. Quale scienza per il diritto (positivo)?

Conclusa la premessa è utile osservare che la questione dell’autenticità dell’esperienza giuridica può ragionevolmente

costituire il riferimento principale per una riflessione sul carattere storico e contingente del diritto o, viceversa, sulla sua

sostanziale trascendentalità e necessità.

La presente vuole essere una semplice prospettiva che, partendo proprio dalle analisi del Caiani, del Grossi e del Casa, ha

il solo obiettivo di rivalutare lo spessore delle loro opere offrendo qualche spunto di meditazione per tentare di

proseguire oltre le loro stesse opere. Gli autori citati, difatti, se da un lato non hanno remora alcuna nel mostrarsi ben

consci della difficoltà che comporta l’argomento della scientificità del diritto, rimangono però, forse inconsapevolmente,

avviluppati in una concezione limitante di scienza, ma soprattutto di diritto.

Difatti, a quanto è dato conoscere, non si sono posti il quesito se il diritto possa essere inteso come una dimensione

inautentica e dunque eventuale dell’esperienza umana, oppure come dimensione ineludibile dell’essere umano. Solo

conseguentemente a quella che può dirsi una vera e propria presa di posizione a-problematizzante, la giuridicità può

essere identificata come una pura regolamentazione eteronoma, qualcosa che si cala sul soggetto dall’esterno e che

condiziona il suo agire e le sue possibilità relazionali; oppure come una caratteristica che procede dall’autonomia propria

di ogni essere umano e dalle relazioni che si instaurano grazie alla presenza di soggetti autonomi.

Secondo la prima impostazione, la libera attività personale, dimensione davvero autentica della soggettività, sarebbe

pertanto artificialmente sottoposta ad una serie di vincoli esterni che, per varie ragioni operativamente perfino

comprensibili, costituirebbero un sistema sanzionatorio e repressivo socialmente importante ma, certamente, non

autentico. In conseguenza a quella che potremmo chiamare inautenticità, dunque, il diritto dovrebbe continuamente

giustificarsi mediante una dimostrazione di conformità ad una dimensione fondativa, quali, ad esempio, l’utilità sociale o

economica o morale, ovvero la forza della volontà sovrana; in sunto una procedura di determinazione di esso accettata

dai destinatari delle norme, ma non potrebbe in alcun modo rivendicare un carattere esistenzialmente autentico, anzi

sfigurerebbe la stessa esperienza giuridica in qualche accidente solo eventuale.

Ditalchè la norma giuridica diviene la fonte di una dimensione virtuale[13] della stessa esistenza umana; la sorgente di

una modalità relazionale anche molto utile ma priva, in sé, di autenticità. L’uomo autentico non sarebbe insomma l’homo

juridicus, né la normatività, e meno che mai la normatività giuridica, potrebbe pretendere di essere ritenuta in qualche

modo naturale. La naturalità implicherebbe, infatti, proprio quella dimensione di autenticità che al diritto si pretende di

negare ricercandone proprio il fondamento scientifico, e che apparterrebbe invece unicamente alla libera manifestazione

della volontà desiderante dell’uomo; il diritto in quanto forma specifica della normatività insomma non sarebbe

certamente una modalità autentica dell’esperienza umana, ma semplicemente una applicazione tecnica determinata

dalla necessità dei gruppi sociali più complessi, e che pertanto dovrebbe, da un lato, restringersi il più possibile, lasciando

spazio ad altre modalità di gestione e disciplina delle relazioni, ma soprattutto dovrebbe assecondare il più possibile le

pretese soggettive, vere manifestazioni della libertà dell’uomo[14].

Insomma, l’esistenza umana e il diritto avrebbero poco a che fare l’uno con l’altra, o al limite entrano in relazione

unicamente in ragione di una necessità concreta: la gestione di una società complessa, il mantenimento del potere e del

controllo da parte di un soggetto (o di un gruppo) sugli altri, l’accrescimento della potenza esterna, l’efficiente

ripartizione delle risorse, e così via; ed è evidente che, mutando il fine, cambierà non soltanto il mezzo, ovvero le concrete

modalità attraverso le quali il diritto cercherà di garantirlo, ma anche il valore e il grado di accettabilità di tale in

autentica, ma operativa, normatività. Ciò che non muta, in tutte queste pur varie ipotesi, è che l’esistenza umana non ha,

di per sé, niente a che fare col diritto, che cioè essa potrebbe essere in sé stessa pensabile senza di esso. Se pertanto si

ricorre al diritto, lo si fa solo se costretti. Ecco per quale motivo si può finanche ritenere giustificato il ricorso alla virtualità

ed al formalismo. Visto che il diritto non è essenziale, come tutti gli accidenti, la sua esistenza deve essere giustificata in

qualche modo: o mostrandone l’utilità pratica, o politica, o economica, o cercando un qualche valore “superiore” (la pace

sociale, la protezione della proprietà e della libertà individuali, etc…) che ne “tuteli” le concrete, e storicamente poste,

modalità di manifestazione.

La logica dell’antigiuridismo contemporaneo[15], paradossalmente, muovendo da un originario rifiuto della normatività,

intesa come denegato riconoscimento delle strutture normative intrinseche alle relazioni umane, non porta però

solamente ad un’assolutizzazione della soggettività anarchica, all’individualismo[16] e alla conseguente rivendicazione

del relativismo assiologico; la perdita di importanza della normatività “interna”, infatti, determina una situazione in cui il

diritto risulta accettabile dai destinatari solo in quanto corrispondente al “loro” desiderio, alla “loro” prospettiva

assiologica, alla “loro” utilità personale, solo in quanto cioè i contenuti normativi possono essere avvalorati

dall’orientamento specifico di chi li assume come regola della propria azione. Invero ciò, come è stato già notato e

studiato, ha portato all’esaltazione contemporanea di una certa concezione del diritto come pretesa[17], ovvero dell’idea

che il diritto, a causa della sua inautenticità esistenziale, non debba fare altro che offrire riconoscimento e tutela alla

spontanea e immediata manifestazione della libertà e delle pretese del soggetto; con il che, tuttavia, si è prodotto un

continuo ‘inseguimento’ delle pretese soggettive da parte dell’ordinamento, che ha dato vita a quel fenomeno di

giuridificazione[18] in cui l’intervento del legislatore è invocato sempre di più per disciplinare un insieme di esperienze

umane non standardizzabili (anzi: significative proprio in quanto non tipizzabili), trasformando in giuridicamente tipico

ciò che invece non può che essere personalmente autonomo e, di conseguenza, volontariamente singulare. In altre

parole, a fronte di una progressiva riduzione della normatività “interna”, e dunque della rivendicazione di una sempre

maggiore anomia della vita privata e personale, si espande a dismisura la normatività “esterna”, penetrando in ambiti che

non possono che essere considerati giuridicamente irrilevanti. Da tale impostazione, si ritiene, emerge la confusione circa

la scientificità del diritto presente nel secolo scorso, ma non solo. Difatti, come potrebbe uno scienziato essere a suo agio

in una situazione in cui il proprio oggetto di studio non ha altra alternativa che essere cangiante ogni qual volta il

desiderio dell’individuo “vuole” e, soprattutto, ottiene riconoscimento (formale) del “suo” stesso desiderio.

Questa impostazione, secondo la quale, come detto, il diritto non sarebbe in alcun modo una dimensione autentica,

diremmo naturale[19], dell’esperienza umana, sottende una precisa antropologia, la quale non a caso emerge in modo

affatto evidente nel dibattito odierno sul sapere scientifico; è un’antropologia, insomma, che delinea una dimensione

contemporaneamente inautentica e categoriale dell’esperienza giuridica, e che costituisce il presupposto sufficiente e

necessario perché il diritto possa intendersi solo come norma positiva e la scienza del diritto, per tutto quanto suesposto,

mostrarsi perennemente in crisi.

Crisi talvolta mal spiegata, troppo spesso generalizzata perché, come appena accennato, rimane vero il ragionamento

per il quale analizzando i molteplici nodi di doglianza rivolti alla scienza giuridica contemporanea, «si rileva facilmente

che non è – né può essere – in crisi il diritto quale dimensione òntica d’una società ma piuttosto l’artificioso tentativo di

semplificazione e costrizione a cui il diritto era stato sottoposto negli ordinamenti moderni a regime rigidamente

codificato»[20]. Solo così si può essere accorti che per poter parlare di scienza in campo giuridico senza precipitare nella

ideologia è necessario verificarne il presupposto di validità (ma soprattutto di esistenza) all’interno dell’esperienza

umana.

«L’idea di tentare una concezione del mondo su base scientifica è di solito ricusata da costoro[21] col pretesto che la

concezione scientifica del mondo avrebbe già fatto fallimento»[22]. Con tale sentenza inappellabile uno dei massimi fisici

del novecento, il premio nobel Max Planck, parrebbe attaccare, da prode difensore del sapere convenzionale, ogni accusa

di fallimento alla scienza. Il fisico prosegue, però, affermando verità che farebbero tremare le vene e i polsi al più

intrepido ed ultimo fautore dello scientismo, proprio perché espresse da uno dei massimi scienziati della

contemporaneità: «c'è qualcosa di vero in questa affermazione: essa è anzi (…) giusta se si dà alla parola scienza, come

spesso successo e succede tuttora, un significato puramente razionale. Ma chi così fa dimostra soltanto di essere

interiormente lontano dalla vera scienza. (…) non c'è principio che abbia recato maggior danno, per l’equivoco a cui si

presta, che quello dell’assenza di premesse nella scienza»[23].

“Assenze di premesse nella scienza”[24]. Appunto.

Equivoco sempiterno che tante volte viene denunciato e del quale ugualmente, a scadenze precise, viene rinnovato il

dolce oblio. Oblio che malauguratamente cela una forma di ignoranza, finanche subdola, quella per la quale si ritiene,

falsamente, di poter conoscere il “tutto”, quando non si conosce nemmeno la “parte”. Ed allora si giunge perfino a

denunciare quale “irrazionale” tutto ciò che non è formale, rectius formalizzato dalla nostra (limitata) ragione[25].

Quando, invece, sarebbe del tutto preferibile partire dalla consapevolezza (umanamente necessaria) che «quanto appare

snodo irrazionale del tutto, risvolto ingiusto e malvagio, sembra piuttosto denotare la nostra incapacità o ignoranza nel

decifrare un disegno complessivo che ci sfugge[26]. Proprio perché, per dirla con Platone, «colui che cura il tutto a tutto

disposto della salvezza e le virtù dell’insieme di tutte le cose, egli ha altresì suddiviso l’insieme in parti affidate alle

“divinità reggitrici che presiedono fino alla più piccola azione o passione, sempre, e ne realizzano fino all'estrema

suddivisione la completezza del fine”»[27].

Da quanto esposto anche nella disamina del Casa[28] è immediato asserire che ci allietano e ci istruiscono ben poco

quelle scienze il cui oggetto è presto esaurito e non offre nulla alla nostra ammirazione; non così invece quelle nelle quali

ogni sguardo lascia intravedere nuove meraviglie e ogni aspetto del loro oggetto nasconde maggiori bellezze.

In tal senso allora potremmo concordare nel qualificare la scienza del diritto, in particolar modo al momento attuale,

come una scienza sistematica[29], dove per tale si intende una teoria del diritto, un sistema che permetta al giurista di

ricondurre ad unità il complesso panorama normativo con lo sguardo sempre vigile sulla non dominabile esperienza

umana. Rendendo ragione così alla verità di fatto che in questa nostra società, dove a venir meno è addirittura parte del

materiale d’indagine della scienza giuridica, ovverosia il diritto[30], la funzione della giurisprudenza deve consistere nel

rappresentare un sapere rigoroso che incarni il desiderio di conoscere la realtà (dei fatti).

Quanto affermiamo, peraltro, non è che un modesto recupero del magistero platonico. Nel dialogo che Platone dedica

alle questioni inerenti alla scienza del diritto e della politica, infatti, egli applica alla teoria della legislazione la sua dottrina

dell’etica e della politica come sapienza e scienza regia. La principale deduzione che se ne può trarre, se non erriamo, è

un ruolo subordinato delle leggi, per loro natura generiche ed approssimative, rispetto alle direttive che possono

scaturire dall’applicazione della rigorosa scienza pratica alla singola circostanza da parte di un saggio reggitore. Per

essere coerenti, afferma Platone, anche se «in un certo modo è chiaro che la legislazione è parte dell’arte regia, (…) la

cosa migliore è che abbiano forza non le leggi, ma l’uomo regale dotato di saggezza (…), la legge non potrebbe mai

ordinare con esattezza la cosa migliore, comprendendo in sé ciò che è buono e più giusto per tutti»[31]. Lo stesso

Platone, acuto osservatore della realtà quotidiana, si trova però a qualificare la sua teoria con l’esperienza umana,

ammettendo la relativa utilità di regole legislative di massima, regole pratiche che valgono solo nella maggior parte dei

casi. È indubbio che «se, per una sorte divina, un uomo generato con una natura adeguata fosse capace di comprendere»

la prevalenza dell’interesse comune su quello individuale, «egli non avrebbe bisogno di leggi che lo governino. Nessuna

legge e nessun ordinamento, infatti, è più forte della scienza»[32]. Invero la situazione degli uomini è molto lontana da

questa ipotesi di divina onniscienza etica, e non resta che accontentarsi di leggi imperfette con l’imperativo, diremmo

categorico, di rimanere vigili acciocché tale misera soddisfazione contingente non valga come trascendente e la libertà

dell’umano agire rischia in tal modo di essere troppo compressa, se non addirittura irrimediabilmente compromessa[33].

Per poter individuare una soluzione, anche epistemologica, è necessario svelare il nesso con il quale la scienza giuridica

possa individuare il passaggio tra la legge positiva e il «diritto vivente che viene dai fatti»[34]. In virtù di tale scopo,

asseriamo che la garanzia della validità delle singole proposizioni scientifiche consiste nella effettiva capacità di

comprendere l’esperienza che esse stesse pretendono garantire. Quello scientifico deve, quindi, essere inteso sempre e

comunque come un “saper operare”[35]. Non potrebbe essere inteso in nessun altro modo se riuscissimo a rimaner saldi

nella verità che si è costituito fondandosi sul monito di “non tentar l’essenze” di galileiana memoria, ma tuttora si

prefigge lo scopo, operativo per l’appunto, di dominare[36] le cose.

Di qui possiamo osservare l’antinomia che travaglia la civiltà e la cultura contemporanea; le quali, da un lato, infatti,

paiono voler realizzare un nuovo umanesimo, incentivando la “costruzione” di un nuovo tipo umano impegnato in

un’intesa e spregiudicata esplorazione del reale e alieno dalle fughe e dalle acquiescenze dell’antico formalismo. E

dall’altro, tendono a cadere in quello strumentalismo, come accoglimento incondizionato di tutte le determinazioni della

prassi in quanto tale, senza riflettere sulle conseguenze che esse comportano per la condizione globale dell’uomo, per la

sua spiritualità, e non solo per le strutture e le forme materiali dell’esistenza. In sunto, la scienza (e la tecnica, come si

vedrà infra) ha perduto il senso della nuova problematicità di cui era foriera ed ha elevato una pretesa di compiutezza

configurandosi come scientismo e tecnicismo, che è come asserire che la scienza, nel senso alto del termine, si sia ridotta

a tecnica.

Così al giurista, perduta oramai quella scientifica, nel suo essere interprete e classificatore, non rimane che ritornare

all’essenza problematica della filosofia, se non vuole conchiudere la propria attività nella torre eburnea delle mere forme

e adeguare il concetto di “regola” a quello di norma positiva.

Ritornando ai classici, «un conto è la facoltà del parlare e un altro le cose dette; un conto è la vista e un altro le realtà viste;

un conto l’udito e un altro quel che si ode e, infine, una cosa è la legge e un’altra le norme stabilite (…) dunque la legge

non coincide con le norme sancite per legge»[37]; il diritto tout court, quindi, non è quello positivo, anzi, spetta allo

scienziato del diritto, munito di incedere filosoficamente problematico, determinare il suum cuique tribuere, ossia ciò che

il singolo in comunità desidera dalla scienza del diritto, senza per questo cedere alle derive anarchiche di cui si è già

detto, perché consapevoli che la regola (sia essa legge, consuetudine, uso, etc.) non deve essere “posta”, poiché già

sussiste e quindi deve essere al più cercata e poi trovata. Ma su questo punto pare opportuno tornare nel paragrafo

conclusivo.

3. Giurisprudenza e giuristi: dalla scienza alla tecnica, e la libertà?

In effetti, il desiderio di diritto che l’uomo della strada possiede è oggi fortemente condizionato dall’idea (se non

addirittura dall’ideologia) che esso costituisca un fenomeno essenzialmente razionale[38]. Nel contempo è ancora l’uomo

della strada a sperimentare in presa diretta che l’esperienza giuridica (che talvolta non vive, ma subisce) tutto è, fuorché

votata alla razionalità (decisioni controverse, disposti normativi “l’un contro l’altro armati”, etc.).

Sotto tale cono d’ombra la ratio juris si mostra come lubrificante dell’ordinamento giuridico, in virtù del quale il diritto si

presenta come enigma quotidiano apparentemente risolvibile con il solo utilizzo della tecnica[39]. Difatti, se il dibattito

tuttora in corso tra filosofi e scienziati del diritto verte sul ruolo che il giurista stesso, più che il diritto, in una sorta di

accentuazione della fenomenologia soggettivistica, debba/possa rivestire nella società odierna[40], simile questione ha

un eterno ritorno sempre e comunque anche all’interno stesso del mondo del diritto.

L’oggetto dell’analisi non potrà non principiare da una breve disamina sul rapporto scienza-filosofia. Difatti, sullo sfondo,

oggi come allora, rimane il dubbio che, malgrado la splendida fioritura delle scienze moderne, la scienza in sè non sia in

grado di provare che qualche cosa nella realtà resiste alla sua penetrazione in un continuum fallibilista senza arresto[41].

La ragione giuridica, così intesa, è unilaterale e unidimensionale perché si sofferma (solo) su un fenomeno semplificato ad

arte per scopi pratici: essa è parziale ed insufficiente a cogliere e spiegare la complessità del fenomeno giuridico[42].

Difatti, l’impressione di fondo, difficile a celarsi, è che sia prevalente tuttora una concezione intellettualistica e

razionalistica del diritto e che, quindi, si debba declinare l’accezione irrazionale come eccezione al cospetto della “norma”

(non a caso il termine potrebbe già fornire una cifra indicativa dell’analisi) opposta.

La difficoltà odierna manifestata di recente anche dal Casa è quella di non riuscire a comprendere pienamente che in sé

«la scienza non può e non deve pronunciarsi, perché non ha nessun diritto, non possiede e non può possedere nessun

criterio valido per approvare o riprovare una presa di posizione; non deve dire niente, in quanto non ha niente da dire,

perché la scelta precede, non segue, la fatica scientifica»[43]. La scienza “non può”, afferma Casa, ma spesso “vuole”,

verrebbe da replicare e per questo rivela la crisi della riflessione scientifica stessa «che riprende piena coscienza del letto

di Procuste in cui si trova collocata, da cui vuole uscire ma da cui non è facile uscire» e così ogni giurista che abbia il

minimo desiderio di interrogarsi sul proprio facere, «ripete a se stesso il dubbio demolitivo di von Kirchmann sulla non

scientificità della iurisprudentia»[44].

Non è facile uscirne perché, come Grossi descrive con la prosa efficacemente colorita che lo distingue, «il sapere giuridico

è avvertito come sapere dalla grande capacità ordinante a condizione che riesca a depurarsi di scorie contingenti e

particolari e a sovrastare la incandescenza e mobilità della realtà fattuale con i proprii schemi categoriali astratti»[45].

“Sapere ordinante” e “scorie contingenti” si ergono quindi come i due fuochi di un confronto inevitabile, anzi necessitato

dall’esperienza stessa dove la “tecnica”, più ancora che lo scientismo, pervade le strutture concettuali stesse del diritto e

sembra dotarle delle stesse caratteristiche[46] che sono (ormai) proprie del tecnicismo. Invero, premessa fondamentale

ad ogni discorso sulla “tecnica” (anche nel diritto) deve però rimanere ancora il lucido monito di Marino Gentile: «la

tecnica non indica, né vuole, né può indicare un vero fine: tutto ciò che essa porta, non può essere scopo che a se stesso,

ma soltanto grado e mezzo per raggiungere qualcos’altro (…) e la tecnica non può determinare in che cosa quest’altro

consista»[47].

In definitiva i giuristi, ancora una volta, sono chiamati ad avere una solerte attenzione che guardi non tanto ai singoli

espedienti “tecnici” che influiscono sul diritto (dai dossi per regolare la velocità del traffico urbano agli strumenti che

limitano l’accesso ad alcuni siti internet ritenuti non leciti), quanto ai soggetti che sono chiamati a determinare i

parametri stessi dell’utilizzo della tecnica in ambito giuridico (dal legislatore all’amministratore locale, per finire al

semplice tecnico della rete Web); perché, come già affermato anche dal Grossi, qui in gioco c’è la “libertà” dell’essere

umano, con la quale il diritto gioca un ruolo determinante.

Ci si può però domandare se la regolamentazione della libertà attraverso la strumentalizzazione della tecnica possa

definirsi (comunque) di natura sostanzialmente giuridica. Volendo finanche distinguere tra “norma” e “regola”,

constatando la doverosità della prima contro la necessità della seconda, la violazione della norma implica una sanzione il

cui conseguire non è regolato da una necessità fisica, ma solo dal dovere di ripristinare un ordine giuridico sedicente

violato[48]. La regola, invece, impone la sua sanzione per via dell’inesorabile procedere della legge naturale: se non apro

l’ombrello sotto la pioggia (regola) mi bagnerò (sanzione).

Passando alla giurisprudenza tout court, il Grossi sovviene in ausilio, chiarendo all’interno delle “Premesse definitorie e

fondative” la prospettiva in cui è avviluppata la scienza giuridica moderna: la «regola giuridica può identificarsi

tranquillamente (…) con la sua voce, l’unica in grado di dar voce alla volontà generale»[49]. Ecco che nel negare

tecnicamente a priori e a prescindere dalla libertà, diremmo pure dall’autonomia del soggetto, l’accesso a certi dati,

ovvero il diniego “fisico” di viaggiare ad una certa velocità (con l’inserimento, ad esempio, di dossi sul manto stradale), la

tecnica muta in “regola” ciò che dovrebbe essere propriamente “norma”.

Non ingiustificatamente Lessig[50] definisce “tirannia” tale forma di regolamentazione. Le norme giuridiche devono

essere violabili, innanzi tutto perché, talvolta, la loro stessa violazione assume un significato istituzionale disciplinato

perfino dall’ordinamento[51].

Il panorama che descriviamo non è rassicurante. Il nostro, però, non vuole essere un sostegno alla tesi diffusa per la quale

la tecnica come forma di regolamentazione deve essere giudicata sempre e comunque riprovevole. L’obiettivo che ci

prefiggiamo, invece, è evidenziare come essa non rappresenti una modalità puramente “neutra” di imposizione del

comando giuridico. Essa ne stravolge la natura e ne modifica la qualità.

Dalla disamina fin qui approntata potrebbe allora trarsi la gelida deduzione, tanto esaltante quanto inquietante, che la

tecnica (nel/del diritto), costituisca una sorta di zona franca per l’autonomia del soggetto “uomo”. Difatti, ciascuno non

viene più considerato come persona nel momento in cui qualcun altro, rectius qualcos’altro, decide al posto suo e lo lede

nel suo essere “autonomo”, pienamente consci che «nell’espressione autonomia, classicamente, è implicito il concetto di

regolarità, quale disposizione del soggetto a seguire una regola»[52]. “Disposizione”, non imposizione.

Disposizione non convenzionale, inoltre, ma reale, come risulta incontrovertibilmente dalla struttura della relazione

intersoggettiva, la quale è sempre determinata da regole convenzionalmente poste[53], ma in tanto si stabilisce in

quanto i soggetti che ne sono parte attiva siano disposti a seguirle realmente e non convenzionalmente; «ma

nell’espressione autonomia vi è qualcosa di più. Vi è l’indicazione dell’attitudine del soggetto

all’autoregolamentazione»[54].

D’altronde, a ben vedere, quanto abbiamo cercato di esporre in merito alla necessaria riflessione della tecnica nel campo

della scienza giuridica compendia il perennemente arduo equilibrio tra anomia ed eteronomia, dove si riassumono e nel

contempo sfumano tutti i contrasti epocali in cui si dibatte l’esperienza giuridica. In tutte queste dispute, difatti, l’opzione

per l’autonomia è sicuramente la strada maestra per il recupero del senso originario e non contingente del diritto,

l’intelligenza della giusta misura, «l’intelligenza di ciò che conviene, che è opportuno, che è necessario alla convivenza

umana»[55]: in una parola, (ancora) il giudizio[56].

Difatti, siamo pronti ad affermare che solo partendo da questa specifica impostazione antropologica, si riesca a

comprendere perché il diritto debba essere considerato una “autentica” esperienza umana, e dunque – per tornare

all’antitesi dalla quale sono scaturite queste riflessioni – una dimensione costitutiva di essa; il diritto, in altri termini, e dati

questi presupposti, non può che essere ritenuto una realtà originaria e insostituibile nell’esistenza, qualcosa non solo di

necessario empiricamente, ma di logicamente non surrogabile con le altre forme della normatività (la morale, la religione,

l’economia, la politica…) né semplicemente derivato da esse. L’affermazione del primato della costitutiva relazionalità

soggettiva determina invero una visione del diritto come regola oggettiva, necessaria, originaria. Oggettiva, perché

riconosciuta come sussistente indipendentemente dal volere del singolo, che appunto subordina la propria volontà

normativa al riconoscimento ermeneutico di un senso intrinseco nella realtà; necessaria, perché tesa a garantire la

coesistenza dalle spinte disgreganti e conflittuali naturalmente presenti in essa, e radicate nella libertà che orienta la

prassi del singolo; originaria, perché tale libertà ha bisogno di una struttura all’interno della quale sia garantita la sua

stessa condizione di possibilità, uniformando l’esistenza individuale alla struttura coesistenziale nella quale è

costitutivamente calata.

4. Conclusione.

Difatti, sullo sfondo della disamina circa lo stato dell’arte di diritto, scienza, tecnica e libertà, permane dunque il dubbio

che, malgrado la splendida fioritura delle scienze moderne, l’epistemologia stessa non venga a provarci che qualche cosa

nella realtà resiste alla sua penetrazione in un continuum fallibilista senza termine dove né i giuristi, né i filosofi sono in

grado i proporre vere soluzioni. Da una parte, la ragione giuridica, che appare unilaterale e unidimensionale perché si

sofferma (solo) su un fenomeno semplificato ad arte (la norma positiva) per scopi operativi: essa è ipoteticamente

parziale ed insufficiente a cogliere e spiegare la complessità del fenomeno giuridico[57]. Dall’altra i filosofi che oggi

tentano di riflettere sulla dimensione esistenziale dell’uomo nel mondo, al più sussumendo il metodo settorialeoperativo proprio della scienza, ma non percependone, spesso pregiudizialmente, la dimensione di specifica certezza.

Ecco, in conclusione, la provocazione: un rinnovato “sapere” sintetico tra due poli. Da un lato l’istanza filosofica,

scandalosamente avvertita come inerme dinanzi alla complessità contemporanea; dall’altro un pregiudizio scientifico,

insuperabile nella sua essenza di non-verità[58].

Sul versante della scienza del diritto tale situazione di triste incomunicabilità l’avevano già denunciata Cammarata,

Capograssi, Caiani, e pure il Grossi, di recente, fornisce la prova provata dell’ennesimo fallimento: «Legalismo e

formalismo continueranno ad essere l’orgoglio ottuso d’una scienza giuridica, suo vizio e sua virtù: certamente virtù

perché gli consente di disegnare armoniche geometrie e – perché no? – anche preziose categorie ordinanti; ma

certamente anche suo vizio giacché continua la debolezza di costruire una dogmatica assumendo a fondamento – in un

inguaribile attaccamento positivistico – la base tenue della legge positiva, tenue soprattutto quando al provveduto

codificatore del ’31 e del ’42 si sostituisce (quasi sempre) l’incolto e grossolano legislatore del dopoguerra italiano».

Terribile poi il giudizio dello storico per il lavoro dello studioso del diritto «Per la dottrina l’operazione è similare a chi

pretendesse di edificare una cattedrale su delle semplici palafitte»[59].

Sul versante della filosofia del diritto, coricata nel letto del presente permane in tutta la sua validità la definizione del

Caiani che la intende non come «astratta enunciazione da parte dei giuristi delle loro eventuali astratte opinioni

filosofiche o morali o politiche (…), ma appunto quale operante consapevolezza dei problemi che emergono

direttamente dalla loro esperienza»[60].

Quindi, possiamo affermare che la quaestio riposa tutta sulla disamina dell’oggetto.

Difatti, in fin dei conti, è ipotizzabile un discorso circa la scientificità di una disciplina solo se si verifica il presupposto se

(essa) abbia almeno gli strumenti per carpire quale sia l’obiectum della sua analisi. Se oggetto della scienza giuridica,

difatti, è la legge positiva, ecco che il lavoro del giurista è facilitato e potrebbe pure dirsi “scientifico”, perché si

limiterebbe (invano) ad innalzare elucubrazioni circa l’analisi del linguaggio volta per volta adoperato dal legislatore di

turno. Il resto non conta. Se, invece, si ammette che l’oggetto della giurisprudenza non è la “legge positiva” ma l’essere

umano, allora si aprono questioni epistemologiche ben più ampie, perché l’oggetto di studio non è immediatamente

“oggettivabile” epperò rimane costantemente “verificabile” sperimentalmente nella quotidiana esperienza. In tale

prospettiva, una scienza giuridica diremmo “ortodossa” non riuscirebbe a sostenere da sé tutta la costruzione artificiale di

un ordinamento giuridico progettato dal leviathan di turno, nel momento in cui è resa consapevole della natura stessa

del suo oggetto. Res obiecta che, a ben vedere, non è l’uomo inteso come “unico”, chè altrimenti non avrebbe nemmeno

senso di esistere il diritto[61], quanto invece la relazione intersoggettiva tra gli uomini.

Consapevolezza dell’oggetto, che crediamo davvero capace anche oggi di alleviare le sofferenze del giurista, sempre più

conscio della distanza tra la realtà dell’esperienza ed i modelli astratti che troppo spesso è chiamato a studiare, applicare

se non addirittura creare ex nihilo.

Tornando al quesito esposto nella “Premessa”, si tratta quindi di verificare se e perché il sapere giuridico sia in crisi[62]. Si

è oramai inteso, grazie soprattutto ai contributi di Caiani, Grossi e Casa, che la scienza del diritto abbia attraversato una

fase di transizione non facile per tutto il novecento; ma quel che più rileva è notare che il momento attuale non mostra

ancora una soluzione di questa crisi, ma ne svela quantomeno gli orizzonti risolutivi. Spazi ancora da esplorare, dove

l’epistemologia deve ri-cominciare, dopo una parentesi d’oblio, a mettere in gioco profili assiologici, magari seguendo la

profetica asserzione del Caiani il quale, candidamente, affermava che quella, come questa attuale, «non tanto è crisi della

scienza giuridica in sé, intesa astrattamente, quanto piuttosto è crisi di quella esperienza, ovvero di quel sistema di valori

di cui era appunto espressione quel particolare modo di concepire la funzione e la posizione del giurista». Circolo (non

vizioso) tra funzione e posizione che svela intrinseco il connubio tra sapere e conoscere[63] che può oggi essere in grado

di andare oltre lo studio del mero disposto normativo, percependo l’importanza che rivestono per il diritto anche le altre

discipline che abbiano tutte a che vedere con l’universo “umano” (economia, politica, lingua, etc.) nonché quelle che

all’umano comunque tecnicamente servono (matematica, fisica, chimica, ingegneria, architettura)[64]. Non ci

meraviglieremmo di certo se poi la filosofia, intesa come “amore per il sapere”, fosse chiamata in prima linea

nell’affrontare questa sfida dove il conoscere non è limitato dalla aproblematicità di una scienza isolata, ma si nutre

dell’intersecarsi continuamente necessario di più competenze scientifiche, al fine di rendere maggiormente agevole,

perché più autentico, il ruolo del giurista. Maggiormente agevole perchè il giurista sarà facilitato a rispondere

all’essenziale problema «della rappresentazione e (…) del rapporto tra essa e ciò di cui è rappresentazione, che (…) non

potrà dirsi propria di un giurista (…) se non possederà anche la capacità d’intendere “realmente” l’esperienza che è

chiamato quotidianamente a comprendere e regolare»[65].

“Comprendere” prima di “regolare”, dunque. Procedura questa, che per il giusperito significa non porre la “regola”, ma

invenirla all’interno dell’esperienza. Procedimento questo che potremmo anche qualificare come non oggettivo perché

in senso realista si è voluto operare lo sforzo di conoscere questa (l’esperienza contingente), prima di applicare quella (la

regola che dalla stessa esperienza procede); ma, forse, in tale maniera alla ancora attuale domanda-risposta dell’Esposito,

(«se una singola legge (ingiusta) non si lascia interamente assorbire nel sistema stesso? La risposta non può che essere

questa: al giurista come tale non rimane che accettare la norma ingiusta e accettarla come diritto»[66]), potremmo da

giuristi “veram philosophiam affectantes” denunciare come irrazionale il “diritto ingiusto” e scoprire tra le pieghe della

realtà l’applicazione concreta della regola aurea del suum cuique tribuere, a prescindere perfino dal deterministico

bisogno di un “sistema” astratto di riferimento, perché, da uomini, il giusto (per natura) è più razionale invenirlo che

porlo.

-------------------------------------------------------------------------------[1] La presente disamina è debitrice dello spunto d’avvio fornito dall’analisi comparata delle seguenti opere:

· L. CAIANI, La filosofia dei giuristi italiani, Cedam, Padova 1955;

· P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Giuffrè, Milano 2000;

· F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza. I: Un dibattito attraverso l’esperienza giuridica italiana nella prima metà

del ventesimo secolo, Cedam, Padova 2005.

[2] Per un utile argomentazione, anche per l’universo giuridico, sul concetto di “classico” rimandiamo a T.S. ELIOT, Che

cos’è un classico [1945], in ID., Opere, vol. II, Bompiani, Milano 2003, pp. 473-495, ove si legge anche «Un classico non

appare se non quando una civiltà, una lingua e una letteratura sono mature» (Op. cit., p. 475 – corsivo nostro) e a F.

GENTILE, Pensiero ed esperienza politica, Ce.Gra.M., Cercola (Na) 1981.

[3] L.CAIANI, La filosofia dei giuristi italiani, cit., p. 201.

[4] P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, cit., p. XVI (corsivo nostro). Utili e curiosi sono due

osservazioni. Innanzi tutto, sebbene i precisi e comuni richiami testuali farebbero pensare altrimenti, il Grossi non fa mai

menzione esplicita dell’opera del Caiani. Inoltre, nel prosieguo si vedrà come la tematica, seppur affrontata da studiosi di

discipline giuridiche certamente non contigue, è sviscerata utilizzando metodi simili e soprattutto con la comune

preoccupazione sia del filosofo che dello storico di guardare dentro la scienza del diritto positivo, non per questo del

positivismo, accorgendosi di essere in una posizione al contempo privilegiata ed estranea.

[5] F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza, cit..

[6] F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza, cit., la nota 89 a p. 29 dove, recuperando E. FAZZALARI, Conoscenza e

valori. Saggi, Giappichelli, Torino 2004, pp. 25-26, esplica tutta la sua peculiare attenzione al contributo del giurista inteso

però non come «teorico del diritto» nemmeno come «scienziato del diritto», quanto invece come «colui che partecipa al

dibattito [anche] de iure condendo».

[7] Le antinomie e i paradossi della filosofia e della scienza del diritto non sono, così, che aspetti particolari e peculiari

delle antinomie e dei paradossi della cultura contemporanea; e attestano tuttavia un punto non contestabile: che

filosofia e scienza del diritto sono congiuntamente, anche se diversamente, connesse ai moti che agitano la condizione e

la vita degli uomini, e alla delineazione del principio dialettico, e del senso della processualità storica, che a quei moti

dovrebbe presiedere. Cfr. B. ROMANO, Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo perfetto, Giappichelli, Torino 2006

ove si legge anche che «Il processo culturale proprio della fine della Filosofia e della Filosofia del diritto ha il suo nucleo

nella “spiegazione scientifica dell’uomo”» (Op. cit., p. 17).

[8] Circa una disamina sulla funzione del diritto, interessanti rimangono le osservazioni di S. COTTA, Ha il diritto una

funzione propria? (Linee di un’analisi onto-fenomenologica), in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 1973, pp.

398-412. Si confronti con N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Comunità, Milano 1977.

[9] Come dimostrano gli stessi autori dai quali abbiamo preso le mosse. Dapprima il Caiani (cfr. L. CAIANI, La filosofia dei

giuristi italiani, cit., passim) che sviluppa le sue meditazioni da teorico generale partecipando dell’esperienza propria del

Carnelutti (pp. 79-111), del Satta, del Calamandrei, del Capograssi (pp. 113-128), dello Ascarelli (pp. 129-162), nonché del

Betti (163-199). Negli ultimi scorci del secolo scorso il Grossi (cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., passim)

ugualmente appronta il suo affresco sulla scienza giuridica italiana dipanando un’immensa matassa di sapere giuridico

(pratico) raffigurato da studiosi del calibro di, inter alios, Chironi, Polacco, Orlando, Vivante, Mortara, Coviello, Messina,

Romano, Rocco, Manzini, Chiovenda, Carnelutti, Jemolo, Calamandrei, Ascarelli, Panunzio, Asquini, Mossa, Giannini,

Santoro-Passarelli, Miele, Satta, Bettiol, Antolisei, Ruffini, D’Avack, Pugliatti, Mortati, Esposito, Betti. In vista dell’alba del

secondo lustro del XXI secolo, infine, il Casa raccoglie la sfida e per parlare di “giurisprudenza” raffigurata «come la

“Jurisprudenz” della cultura giuridica tedesca, intesa come dogmatica scientifica del diritto» (cfr. F. CASA, Sulla

giurisprudenza come scienza, cit., p. 408) offre la lettura comparata, diremmo, di analisi filosofiche e di diritto positivo

quali, a mero titolo esemplificativo, quelle di Carnelutti, Jemolo, Pugliatti, Gorla, Asquini e Maggiore.

[10] P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., p. 22. Lo storico prosegue asserendo «e di farlo elevando il tono della voce. I

tempi appaiono fertili anche se molti semi si isteriliranno e avranno vita nascosta o attecchiranno tardi».

[11] Carattere ontologico, questo, che non può essere rintracciato nella concezione giuridica del positivismo. Poiché

avviene per il giuspositivismo, nell'ambito che gli è proprio, ciò che avviene per la scienza in generale; e cioè, in quanto

sapere convenzionale, di attribuire a presupposti metodologici e logici un rilievo talmente alto e una portata così

determinante per il significato della scienza, da disconoscere ogni problematica in essa esistente e concernente il

rapporto con la realtà e con l'esperienza del diritto globalmente considerata. E si propone ancora il problema del

rapporto tra scienza del diritto e filosofia del diritto, nell'ambito del generale problema dei rapporti tra scienza e filosofia,

come problema della funzione autonoma della scienza e come ricerca, cui essa è chiamata, del senso specifico e della

portata dell'esperienza giuridica e del suo principio, da un lato, e come configurazione, dall'altro, della filosofia del diritto

quale coscienza vigile di quel senso e di quella autonomia. Sul concetto di convenzionalità del sapere scientifico, basata

sul carattere ipotetico e non problematico, cfr. F. GENTILE, Filosofia e scienza del diritto, Pubblicazioni dell’Accademia

Militare, Modena 1988, il quale afferma che è proprio del sapere scientifico «lanciare ipotesi attorno cui coagulare

l’esperienza stessa» (il corsivo è nostro). Nel testo si cita anche l’affermazione di Einstein, secondo il quale «una teoria può

solo essere inventata», indi si comprende bene come nella formulazione delle “presunzioni generali”, id est teorie

scientifiche, sussiste un assoluto, ma soprattutto necessario, rifiuto della problematizzazione. Il tema è recuperato a più

riprese dal Casa nella Sua ultima fatica (cfr. F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza, cit., in particolare pp. 31, 39-40 e

passim).

[12] P. FILIASI CARCANO, Epistemologia delle scienze umane, in «Giornale critico della filosofia italiana», LV (1976), p. 166.

[13] Per un approfondimento della deriva “virtuale” che assumerebbe l’intero ordinamento giuridico secondo

l’impostazione della geometria legale, vedasi F. GENTILE, Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, III ed., Cedam,

Padova 2005, soprattutto pp. 1-37. Per quella che potrebbe essere una sorta di evoluzione della cifra critica gentiliana

messa alla prova dell’influsso in ambito socio-giuridico delle nuove tecnologie, vedasi la definizione che Pagallo offre di

“virtualità al quadrato” come metafora della idea di ordinamento giuridico come “strumentalità raddoppiata” (cfr. U.

PAGALLO, Introduzione, in ID. (a cura di), Prolegomeni d’informatica giuridica, Cedam, Padova 2003, pp. 6-12, ma

soprattutto pp. 10-12).

[14] Il tema qui solo accennato meriterebbe una più approfondita riflessione che la brevità della presente disamina non

permette.

[15] Sul tema dell’antigiuridismo contemporaneo si veda, inter alios, D. CASTELLANO, Razionalismo e diritti umani :

dell'antifilosofia politico-giuridica della modernità, Giappichelli, Torino 2003; S. COTTA, Perché la violenza?

Un’interpretazione filosofica, Japadre, L’Aquila 1978; sul nesso tra antigiuridismo, secolarizzazione e libertinismo si

vedano D’AGOSTINO, Una filosofia della famiglia, Giuffré, Milano 1999.

[16] Sul tema dei limiti intrinseci dell’individualismo, estremamente valide sono le riflessioni del Gentile (cfr. F. GENTILE,

Sull’aporia dell’individualismo ovvero dell’alienazione dell’uomo al mondo per la pretesa di dominarlo, in ID., Politica

aut/et statistica, cit., pp. 178-181; nonché ID., Filosofia del diritto, Cedam, Padova 2006, pp. 135-142 ove semplice ed

efficace è l’analisi per la quale «quando l’“unico” si accorge dell’esistenza di “qualche cosa d’altro”, cade nell’infelicità e

desidera rimuovere l’“altro”, l’alterità, mediante assimilazione» (Op. cit., p. 136) ed ancora «Si badi bene che l’idea di

risolvere il rapporto dell’io con ciò che gli sta attorno, sottoponendolo al proprio potere, non è qualche cosa di

patologico oppure di fisiologico, ma è perfettamente fisiologico, logico, coerente con la costruzione dell’uomo come

“unico”» (Op. cit., p. 137).

[17] Concetto quello di “pretesa” che in ambito giuridico italiano ha avuto tra i suoi più qualificati propugnatori Bruno

Leoni (cfr., inter alios, B. LEONI, Freedom and the Law, III ed. foreword by A. Kemp, Liberty Fund, Indianapolis 1991;

nonché ID., Law as Claim of the Individual, in «Archiv für Rechts und Sozialphilosophie», 1964, pp. 45-58).

[18] Su cui vedasi pure J. HABERMAS, Il discorso filosofico della modernità, tr. it., Laterza, Bari 1987, pp. 357 s.; e pure S.

COTTA, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffré, Milano 1991, pp. 42 ss.

[19] Si mostrerebbe alquanto superficiale in questa sede una compiuta analisi del concetto di “diritto naturale”, per il

quale ci limitiamo a rimandare il lettore a: F. GENTILE, Su natura e diritto ovvero della difficile intercettazione di un U.F.O.:

il diritto naturale, in ID., Politica aut/et statistica, cit., pp. 199-209; ID., Su di una nuova pedagogia del diritto naturale, in

ID., Ordinamento giuridico, cit., pp. 149-170; nonché J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, Giuffrè, Milano

1990, soprattutto per la disamina puntuale al cap. VIII circa “la scienza del diritto naturale” (pp. 193-199); U. PAGALLO,

Modelli dell’imperituro, ma anche Paradigma classico, modello geometrico, in ID., Alle fonti del diritto. Mito, scienza,

filosofia, Giappichelli, Torino 2002, pp. 231-239 e 62-69; M. VILLEY, Dialectique et droit naturel, in “Rivista internazionale di

Filosofia del diritto” (1973), pp. 821-831. É opportuno, comunque, sviscerare cosa si intenda con il riferimento al concetto

di “natura” (non ipotetico). Doveroso è rammentare che domandarsi cos’è “natura”, non «concerne la conoscenza della

natura nella guisa in cui si conoscono o si cercano le cose-della-natura, supponendone il concetto e situandosi all’interno

dell’orizzonte che esso presigna» (cfr. G.R. BACCHIN, Natura e naturalismo, in Anypotheton, Roma 1975, p. 286) altrimenti

si corre l’inevitabile rischio della deriva “geometrica” perché quel che ci chiediamo è cos’è la “natura” in senso filosofico, e

con l’apparato concettuale precipuo di questo, e non scientifico (per un primo approfondimento vedasi R.M. PIZZORNI,

Sulla nozione di diritto naturale, in «Aquinas» 1970, pp. 113 s.). Dunque, assolta la summentovata precisazione

metodologica, se la parola latina “natura” appartiene alla medesima area semantica di “nascor, natio, natus,” nel termine

greco physis possiamo cogliere una radice sanscrita bhu, rappresentata nelle principali lingue indo-europee, il cui

significato primo è crescere, svilupparsi. «Anche dalla lingua greca (…), deriva un’idea di natura come continuo

autosviluppo, come materia-mater» (cfr., per lo studio di cui supra, R. FASSA, Quale giusnaturalismo? Problemi e

ambiguità di un ritorno in «Fenomenologia e Società» (10), 1987, pp. 23 s.). Dalle profondità degli strati semantici della

nostra lingua, echi di civiltà antiche delle quali spesso ci scopriamo debitori, emerge un concetto di natura come

pregnanza di forze e quindi come qualcosa che le scienza naturali (appunto) possono studiare. Ma la “scossa” alla

concezione stessa del termine (in base alla quale ci potremmo collegare alla concezione di un diritto naturale

“dinamicamente evolventesi” nell’esperienza umana) ci viene offerta da ARISTOTELE, Fisica, A 2, 185° 12 (tr. it. di L.

Ruggiu) Milano 1995, il quale riflette sulla realtà per cui «noi poniamo come assunto di fondo della nostra indagine che le

cose che esistano per natura, o tutte o alcune, sono in movimento: questo è attestato dall’esperienza». Per questo se si

vuol davvero indagare il concetto di “natura” e nel contempo non si vuol essere avviluppati nell’intrico scientificamente

convenzionale, si deve essere pienamente accorti nel comprendere che la kìnesis, il movimento è decisivo

nell’enucleazione del concetto di physis (peraltro tale, in sunto, è quanto afferma M. HEIDEGGER, Segnavia, Adelphi,

Milano 1987, dove il filosofo tedesco vede, con accezione attinente al “Motore”, «nell’esser mosso (…) il modo

fondamentale dell’essere» (Op. cit., p. 197).

[20] Cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., p. 276. Lo storico fiorentino prosegue di seguito asserendo che «torna il

rilievo, fatto tanti anni prima [il rimando è agli anni venti e trenta del secolo scorso] della complessità dell’universo

giuridico, della sua irriducibilità a linee troppo semplici, della innaturale riduzione disinvoltamente perpetrata, con il

costo conseguente a ogni operazione snaturante».

[21] Leggi “animi dubbiosi” (M. PLANCK, La conoscenza del mondo fisico, tr. it. e cura di E. Persico, III ed., Einaudi, Torino

1943, p. 291).

[22] M. PLANCK, La conoscenza del mondo fisico, cit., p. 292. In questa prospettiva pare interessante anche una

asserzione di J-H. POINCARE’ «Gli uomini non si capiscono perché non parlano la stessa lingua e perché ci sono lingue che

non si imparano. (…) Quando si tratta di sapere se un teorema possa avere un senso senza essere verificabile, chi potrà

giudicare, dato che per definizione ci si impedisce di verificare? Non ci sarebbe altra risorsa che ridurre il proprio

avversario ad una contraddizione. Ma l’esperimento è stato fatto e non ha dato risultati» (J-H. POINCARE’, Le

mathematiques et la logique, in “Dernières Pensées” (cap. V), Flammarion, Parigi 1913, (tr. it. di F. Acerbi), “La matematica

e la logica” in «Koinè», nn.1-2/2002, p. 253).

[23] M. PLANCK, La conoscenza del mondo fisico, cit., p. 292. Il professore di fisica teorica a Berlino prosegue asserendo

che il pericolo «più grave che possa minacciare uno scienziato e di cui non si può tacere» è «il pericolo che i materiali di

cui si dispone invece di essere correttamente interpretato sia interpretato in modo partigiano o addirittura ignorato.

Allora la scienza si trasforma in pseudo-scienza, in una costruzione vuota che crolla al primo violento urto. Di fronte a

questa pericolo che già fatto e innumerevoli vittime fra giovani e vecchi scienziati entusiasti delle loro convinzioni

scientifiche, (…), non c’è chi una difesa efficace: il rispetto dei fatti» (Op. cit., pp. 294-295).

[24] Invero, le scienze che si fondano sull’astrazione cercano l’essenza delle cose, da cui procedere all’analisi delle

proprietà del proprio oggetto e così costruire l’edificio scientifico delle dimostrazioni e conclusioni in cui si manifesta e si

espande la virtualità dell’essenza stessa.

[25] Utili sul punto le disamine del Casa circa gli studi sulla giurisprudenza del Leoni e le sue ricerche sui confini tra

razionale e irrazionale nella scienza del diritto (cfr. F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza, cit., soprattutto pp. 284288). Nonché, sempre sulle teoresi leonina, cfr. il recentissimo contributo di C. LOTTIERI, Le ragioni del diritto. Libertà

individuale e ordine giuridico nel pensiero di Bruno Leoni, Rubbettino – L.Facco, Soveria Mannelli 2006, pp. 100-119.

[26] In questa prospettiva pare potersi inserire il richiamo alla “dotta ignoranza” adottato anche da Ugo Pagallo nelle sue

ultime fatiche: cfr. U. PAGALLO, Teoria giuridica della complessità, Giappichelli, Torino 2006, pp. 115-135 dove peraltro è

chiaro il richiamo al doveroso sforzo umano del conoscere per il conoscere, comunque, poiché «occorre cercare di capire

come funziona il diritto, l’economia e, in genere, la società, partendo da “la natura e la portata della nostra ignoranza nei

suoi riguardi, benchè non sia possibile vedere nel buio, dobbiamo riuscire a tracciare i limiti delle aree buie”» (Op. cit., p.

113 – corsivo nostro, dove viene espressis verbis mutuato F.A. HAYEK, La società libera [1960], tr. it., Seam, Milano 1999, p.

54); nonché ID., Postfazione, in G. CHAITIN, Teoria algoritmica della complessità, Giappichelli, Torino 2006, in specie pp.

87-102).

[27] U. PAGALLO, Introduzione alla filosofia digitale. Da Leibniz a Chaitin, Giappichelli, Torino 2005, p.129 - corsivo nostro

- (la citazione è expressis verbis recuperata da PLATONE, Leggi, tr. it. a cura di A. Zadro, in “Opere complete”, Laterza, BariRoma 2001, vol.VII, 903 B-C, p.342).

[28] Cfr. soprattutto, il capitolo sugli studi di teoria generale e dogmatica (F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza, cit.,

pp. 113-173).

[29] Abbiamo mutuato il giudizio di S. COTTA, Il valore del sistema, in «Diritto e Società», 1984, p. 402.

[30] Vedasi S. COTTA, Il valore del sistema, cit., p. 399, dove l’autore afferma che, a causa della ipertrofia legislativa,

«l’oggetto diritto sta diventando un oggetto misterioso». Stesso appellativo è utilizzato per descrivere, criticandolo, il

sistema legislativo a tutela dei diritti umani, da F. GENTILE, La selva dei diritti dell’uomo, in Intelligenza politica e Ragion

di stato, Giuffrè, Milano 1984, pp. 73-96; tema questo ripreso dall’autore in ID., Sulle aporie dei c.d. “diritti umani” equivoci

e paradossi delle Dichiarazioni, dalla statunitense del 1976, in ID., Politica aut/et statistica, cit., pp. 157-168.

[31] Cfr. PLATONE, Politico, cit., 294 a-b. Ivi, Platone aggiunge «le differenze degli uomini e delle azioni, e il fatto che, per

così dire, mai nessuna delle cose umane è immobile in riposo, non permettono che una qualunque arte in nessuna

occasione enunci una norma semplice e valida in ogni caso e per ogni tempo» Proprio per il fatto che l’uomo può

attingere alla prudenza regia solo tramite mediazioni successive e sempre provvisorie, appare il ruolo della legge, la

quale, con la sua fissità, indi positività, che lo fa rassomigliare «ad un uomo prepotente e ignorante, che a nessuno

permette di fare qualcosa contro i suoi ordini» (Politico, 294-c) consente agli uomini in società di praticare «quella

suprema forma di giustizia che si accompagna con l’intelligenza e la ragione, che non soltanto li protegge, ma da

peggiori che erano li fa diventare (…) migliori».

[32] Cfr. PLATONE, Leggi, cit., IX , 875c-d. (il corsivo è nostro).

[33] Interessanti, in questo senso, le note critiche che il Grossi riesce a far emergere nel capitolo circa “Ripensamenti e

rinnovamenti dottrinali degli anni trenta”, in P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., p. 236 ove si legge: «La visione

individualistica del contratto era in crisi da tempo (…) e comincia a maturare la innovativa riflessione di Emilio Betti sul

tema generale del negozio giuridico (…) come regolamentazione di interessi socialmente rilevanti” costituendo “il

tentativo riuscito di superare il principio della sovranità dell’individuo in nome di un più comprensivo ideale di solidarietà

sociale, designando una autonomia privata che non si esaurisce in un fatto psicologico individuale, che attiene invece alla

vita di relazione». Di seguito il Grossi, provocatoriamente, rileva la diatriba sulla natura “contrattuale” del c.d. “contratto

collettivo” mutuando il giudizio in tema di Francesco Cornelutti: «Insomma il contratto, diventando collettivo resta

ancora un contratto?» e proseguendo «giacché il contratto collettivo, contratto normativo, da quell’autocomando che

sembra essere la quiddità di ogni fattispecie contrattuale, si è cambiato in un eterocomando» (cfr. ID., Op. cit., pp. 237238).

[34] Cfr. A. ASQUINI, L’unità del diritto commerciale e i moderni orientamenti corporativi, ora in ID., Scritti giuridici, vol. I,

p. 52, citato in P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., p. 238.

[35] Anche, rectius soprattutto, per quest’ordine di motivazioni, riteniamo che non porti a nessun risultato se non ad

aporie, qualsiasi teoria che, a partire da Hobbes, abbia professato una scienza pura del diritto, se per pura si intenda una

scienza formale, avalutativa, divisa dall’esperienza giuridica.

[36] Pare indicativo rilevare che pure lo Hobbes si era reso conto di tale assunto quando afferma che «mentre la

sensazione e la memoria sono soltanto conoscenza del fatto (…), la scienza è la conoscenza delle conseguenza, della

dipendenza di un fatto da un altro. Per suo mezzo, muovendo da quanto possiamo fare al presente, sappiamo come fare

qualcosa d’altro quando lo vorremo, o qualcosa di simile in un altro momento» (cfr. T. HOBBES, Leviatano, cit., pp. 38-39).

[37] PLATONE, Minosse, 313c-314b, trad. it. di R. Radice, in Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, cit., p. 1437.

[38] Cfr. quanto afferma circa la razionalità del diritto e alcune sue interpretazioni L. CAIANI, La filosofia dei giuristi italiani,

cit., pp. 40-58.

[39] Cfr., inter alios, N. IRTI – E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari 2001, passim, e la critica alla stessa

impostazione, sia del filosofo sia del civilista, che propone U. PAGALLO, Alle fonti del diritto. Mito, Scienza, Filosofia, cit.,

pp. 9-13.

[40] Vedansi, a guisa di prosecuzione anche della disamina di L. CAIANI, La filosofia dei giuristi italiani, cit., passim, B.

ROMANO, Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico, Giappichelli, Torino 2004; ID., Scienza giuridica senza

giurista, cit.; nonché il già a tutti noto N. IRTI, Nichilismo giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2004; ma vedasi pure la posizione

di O. DE BERTOLIS, Il “Nichilismo giuridico”, in «La Civiltà Cattolica», 156/3 (2005) pp. 399-410; nel recente passato vedasi,

A. CARRINO, Esperienza giuridica e nichilismo, in «Democrazia e diritto» 1987, soprattutto pp. 297-298.

[41] Per un approfondimento e al contempo per una disamina dell’applicazione al diritto della teoria popperiana, vedasi

A.M. CAMPANALE, Razionalità scientifica e razionalità giuridica. Profili introduttivi, Giappichelli, Torino 2005, pp. 107-169.

[42] In effetti, è di per sé parziale perché non esplica la domanda di fondo, perché nemmeno se la pone: perché la cd.

“crisi del diritto”? In effetti la elaborazione, come la creazione, del diritto è operata da legislatori (e giuristi), “in virtù”

parrebbe dell’ordinata convivenza degli uomini, viene tracciata come opera della ragione, ma soprattutto perché la sua

essenza intrinseca pare risiedere nella radice intellettuale dell’uomo e nella sua capacità di ridurre, parafrasando Hegel, il

reale a razionale allo scopo di fornire concrete risposte ai problemi dell’esperienza (comune).

[43] F. CASA, Sulla giurisprudenza come scienza, cit., p. 394.

[44] Cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., pp. 276-277.

[45] Cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., p. 281.

[46] In questo senso potrebbe essere giustificato il recente interesse che i giuristi mostrano per le nuove tecnologie.

Queste, difatti, già oggi permettono di esplicare al meglio le due principali caratteristiche della a-territorializzazione e

della de-centrazione, contribuendo così a destrutturare anche il concetto stesso di pubblico. La mancanza di un centro e

del territorio, quale elemento costitutivo dello stato, portano a ripensare la forma di questa categoria. Sulla questione

della relazione tra “pubblico” e “privato” vedasi la critica alla concezione moderna e, in quanto tale, operativamente

geometrica, della stessa in F. GENTILE, Politica aut/et statistica, cit., pp. 67-83, il quale propone una impostazione

dialettica della (solo) apparente netta distinzione delle due categorie “necessarie per la definizione dell’essenza del

politico” (cfr., in tal senso, J. FREUND, L’essence du politique, Sirey, Paris 1965, nonché H. ARENDT, The human condition,

[1958] tr. it., Bompiani, Milano 2001), partendo proprio dal “nodo centrale” della privacy (nella accezione precipua della

prassi giudiziaria anglosassone del diritto “ad essere lasciato solo”) con l’osservazione effettivamente paradossale dalla

«scritta “privato” che nei locali pubblici delimita la zona inaccessibile al “pubblico”».

[47] M. GENTILE, Umanesimo e tecnica, Istituto di propaganda libraria, Milano 1943, p. 175. In questa sede pare

interessante solo accennare ad un confronto tra questa affermazione del Gentile e quelle poco differente di Heidegger in

merito non però alla tecnica ma alla scienza, espressa peraltro negli stessi anni, per la quale «nessuna scienza può

pronunciarsi sulla sua essenza» (M. HEIDEGGER, Nietzsche. Seminare 1937 und 1944, Klostermann, Frankfurt am Main

2004, p. 302).

[48] Volendo ipotizzare uno spunto d’approfondimento potremmo collegare il concetto di “ordine” (necessariamente

intrinseco a quello di “ordinamento”) a quello di “regola” quale medium che “sub-stanzi” l’ordine medesimo.

Recuperando l’insegnamento di S. COTTA (in Soggetto Umano – Soggetto Giuridico, Giuffrè, Milano 1997) si potrebbe,

fino a quale limite vale l’asserzione non è questa la sede più appropriata per determinarlo, definire quindi la categoria di

“regola” come fondamento e principio del diritto. Invero, sempre sul tema dell’ordine interessante notare come il Cotta

esprima tale asserzioni per porsi in netta contrapposizione alla tesi sostenuta in B. LEONI, Diritto e politica in «RIFD», 1961,

n.1, pp. 89-107 e (più in generale) in ID., Freedom and the Law, Toronto-New York-London 1961, pp. 97-113, per la quale il

fondamento del diritto sarebbe la categoria della “pretesa individuale”. Il Cotta, icasticamente, domanda «su quale base

poggia la pretesa perché si possa attribuirle plausibilmente l’autorità di fondamento del diritto al posto della regola?»

(op. cit., p. 61). Ma è la sua risposta che qui più rileva ai nostri fini: «Invero, già di per sé il fenomeno “ordine” evoca l’idea

di regola e quindi di dovere» per poi perentoriamente affermare che «la realtà empirica della vita lo conferma: l’ordine,

perché ci sia e si mantenga, si ha il dovere di rispettarlo» (op. cit., pp. 61-62).

[49] Cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., p.6 dove lo storico fiorentino giustifica le sue affermazioni recuperando

il magistero di P. PIOVANI, Giusnaturalismo ed etica moderna, Laterza, Roma-Bari 1961, p. 119.

[50] Cfr. L. LESSIG, Code and Other Laws of Cyberspace, Basic Books, New York 1999; vedasi inoltre L. LESSIG, Free culture:

how big media uses technology and the law to lock down culture and control creatività, Penguin Press, New York 2004.

Altri saggi relativi al tema possono invece essere letti sul sito personale dell'autore al seguente indirizzo

http://www.lessig.org/.

[51] L’esempio eclatante è il meccanismo (imposto dal diritto positivo stesso) di accesso alla Corte Costituzionale. A ben

vedere, difatti, questa procedura è configurato in maniera tale da (sup)porre in capo ai consociati un "diritto di

resistenza": violare una norma ritenuta incostituzionale è l'unico modo che il privato cittadino ha per adire la Corte con il

risultato (solo eventuale) che ciò che precedentemente era antigiuridico diviene ora norma giuridica. In un tale

meccanismo istituzionale, per cui nessuna norma può dirsi eterna, siamo spesso abituati a vedere un progresso della

nostra civiltà giuridica. La regolamentazione con la strumentalizzazione della tecnica da mezzo a fine, invece, rimuove ab

ovo questa possibilità.

[52] Cfr. F. GENTILE, Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, cit., p. 37 (corsivo nostro).

[53] In merito risulta illuminante la declinazione della “norma positiva” che nella sua essenza di «fissità interlocutoria,

esercita la funzione di modello per l’azione umana, nel senso che l’uomo trova nella legge – o meglio nella rete delle

leggi in cui sono raccolti i tratti qualificanti di una relazione – le indicazioni utili per il disporsi concretamente ad una

relazione nuova con gli altri» (cfr. F. GENTILE, Filosofia del diritto, cit., p. 218; per un approfondimento circa il parallelo tra

“legge” e “concetto” vedansi pp. 216-223).

[54] Cfr. F. GENTILE, Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, cit., p. 38 (corsivo nostro). A questi problemi si riferiva

Hobbes per sostenere una tesi del tutto opposta a quella della regolarità come condizione naturale del soggetto. Per il

padre della geometria legale, infatti, giustificando il fatto che il sovrano non è soggetto mai alle leggi civili che egli

emana, «non è possibile che una persona si obblighi verso se stessa, poiché chi può legare può anche sciogliere e dunque

chi è obbligato soltanto verso di sé non è obbligato affatto» (T. HOBBES, Leviathan, (1651) [tr. it. a cura di A.Pacchi]

Laterza, Roma-Bari 2000, parte II, cap. XXVI, p. 220). E non vi è dubbio che sia così, se si parte dal preconcetto o ipotesi che

condizione del rispetto delle regole sia un atto di volontà. Non a caso Hobbes sta parlando qui del sovrano, ovvero

dell’uomo la cui legge (dello Stato) è la sua volontà. Invero pure a PLATONE l’espressione “essere padrone di sé” pareva

insoddisfacente, «infatti chi è più forte di sé stesso sarà certo anche “più debole di se stesso” e viceversa. Giacché in tutte

queste frasi il soggetto è sempre lo stesso» (Cfr. PLATONE, La Repubblica, IV, 430e, [a cura di F. Adorno], Rizzoli, Milano

1995, vol. I, p. 137). Occorre allora superare la concezione dell’autonomia come esercizio di volontà e riconoscere che «il

vero senso di questa espressione è che nella stessa anima di ciascun uomo vi sono due aspetti, uno migliore, uno

peggiore. E quando la parte per natura migliore ha il governo della peggiore, ecco l’espressione “essere padrone di sé”, e

suona lode. Quando, invece, per colpa di una cattiva educazione o di non buona compagnia la parte migliore, ma più

debole, è vinta dalla peggiore, più forte, allora chi si trova in questa situazione è detto “schiavo di se stesso” e

“intemperante”, e suona biasimo e rimprovero» (Cfr. PLATONE, La Repubblica, IV, 431a, cit., pp. 137-138). Per una lettura

contemporanea, ma di impianto classico, del termine autonomia cfr. R. GUARDINI, Die Bekerung des Aurelius Augustinus

(IV ed. 1989), tr. it. a cura di V. Faleschini, Morcelliana, Brescia 2002, pp. 137-138, ove si legge: «C’è l’innato atteggiamento

dell’autonomia. Questa presuppone una determinata esperienza di sé, quella cioè, nella quale l’uomo si sente

indipendente, padrone del proprio essere, sicuro del suo rapporto con le cose e con i valori. Se quest’atteggiamento è

genuino, esso forma una disposizione originaria, che può volgersi tanto ad una vita cristiana quanto ad una vita non

cristiana, ed in ciò soltanto riceve la sua ultima definizione. Ma le sta di fronte un’altra possibilità che noi, per evitare il

carattere dispregiativo che la parola ha assunto, vogliamo chiamare non eteronoma, bensì allonoma. Essa sta, in rapporto

a quella sopra descritta, non come servitù a libertà, ma come un altruismo naturale rispetto ad un contrapposto egoismo

– ambedue le parole vanno intese nel significato puramente psicologico; come definizioni di modi di comportarsi, di cui

l’uno ha il suo immediato punto centrale e determinante in se stesso, l’altro lo ha nell’altro. Allonoma è quindi quella

disposizione, che involontariamente si riferisce all’altro; essa fa sì che l’uomo si senta conforme alla sua natura come

membro di un tutto, come espressione ed organo di una potenza, come parte di una storia universale. Anch’essa può

ispirare sia una vita cristiana che una vita non cristiana, trovando in ciò la sua ultima definizione» (testo ripreso in parte da

Citazioni, in «Ircocervo. Rivista italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato», 2/2006).

[55] F. GENTILE, Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, cit., p. 65.

[56] Il “giudizio” che altro non è che la struttura e il fine del “processo”, a buona ragione qualificato come lo «schema

dell’ordinamento giuridico» (F. GENTILE, Filosofia del diritto, cit., p. 223 ove il filosofo patavino prosegue la disamina

palesando la matrice alla quale richiama anche il suo magistero: «Su questo punto noi ci sentiamo fortemente parte di

quel filone di pensiero, che ha formalizzato la centralità del processo, che è stato, nel secolo scorso, anche qui a Padova

su questa cattedra, quello di Giuseppe Capograssi, del suo allievo Enrico Opocher e poi di chi vi parla [Francesco

Gentile]»).

[57] In effetti, è di per sé parziale perché non esplica la domanda di fondo, perché nemmeno se la pone: perché la cd.

“crisi del diritto”? In effetti la elaborazione, come la creazione, del diritto è operata da legislatori (e giuristi), “in virtù”,

parrebbe, dell’ordinata convivenza degli uomini, viene tracciata come opera della ragione, ma soprattutto perché la sua

essenza intrinseca pare risiedere nella radice intellettuale dell’uomo e nella sua capacità di ridurre, parafrasando Hegel, il

reale a razionale allo scopo di fornire concrete risposte ai problemi dell’esperienza (comune). Ed ecco utile torna la

concezione (classica) di dialettica, per la quale «l’intelligenza è propriamente la sola attività ad avere il fine in se stessa

(…) e la relazione dell’intelligenza con se stessa non può assumere la forma della dimostrazione razionale, cioè del sapere