Isli/ulo Tecnico Imlllsiria/e

S. Cwmi:zaro - C(l/allia

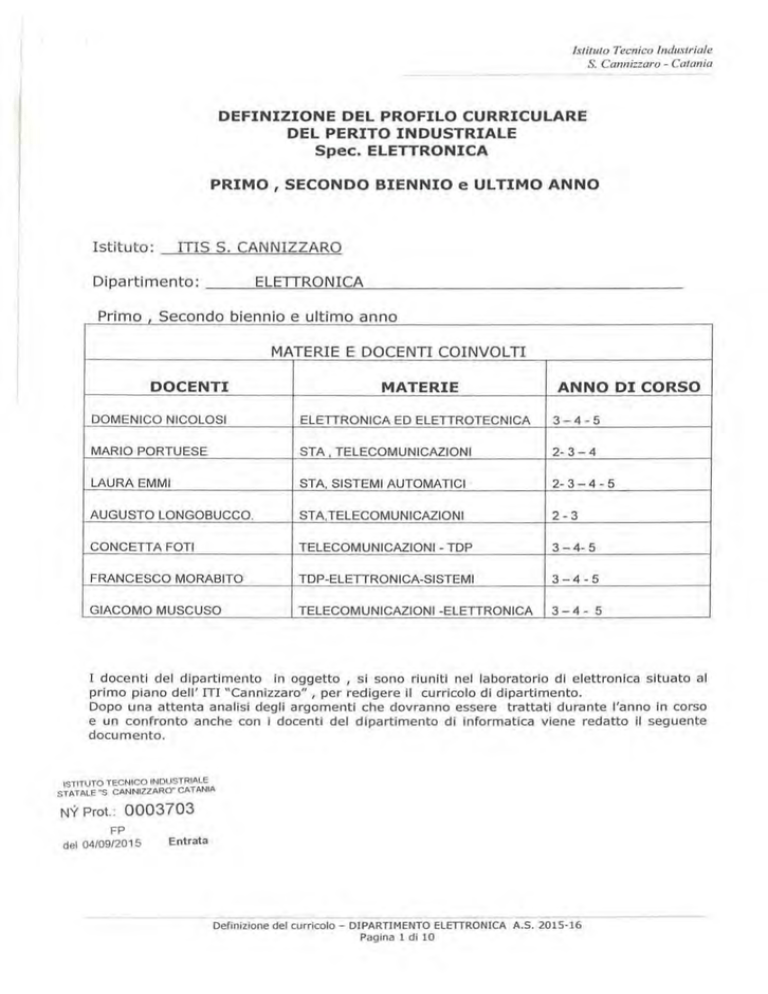

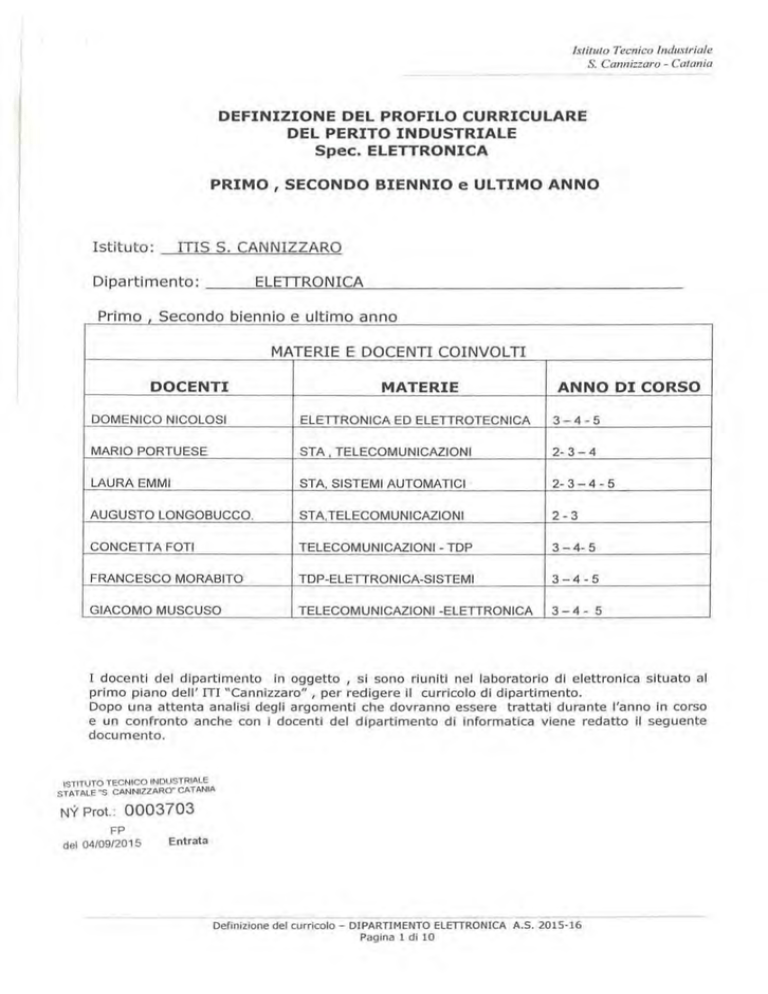

DEFINIZIONE DEL PROFILO CURRICULARE

DEL PERITO INDUSTRIALE

Spec. ELETTRONICA

PRIMO, SECONDO BIENNIO e ULTIMO ANNO

Istituto :

ITIS S. CANNIZZARO

Dipa rtimento: _ _--'Eb]L"'EoJTT

...!.lOR"'O"-N"'I""

C,cA' -_ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _

Pri mo

Second o bien n io e ultimo anno

MATERIE E DOCENTI COINVO LTI

DOCENTI

ANNO DI CORSO

MATERIE

DOMENICO NICOLOSI

ELETTRONI CA ED ELETTROTECNICA

3

MARIO PORTUESE

STA . TELECOMUNICAZION I

2- 3-4

LAURA EMM I

STA. SISTEMI AUTOMATICI

2-3-4 - 5

AUGUSTO LONGOBUCCO

STA.TELECOMUNICAZIONI

2-3

CONCETTA FOTI

TELECOMUNICAZIONI - TOP

3 - 4- 5

FRANCESCO MORABITO

TOP-ELETTRONICA-SISTEMI

3 - 4-5

GIACOMO MUSCUSO

TELECOMUN ICAZIONI -ELETTRONICA

3- 4 - 5

4-5

I docenti del dipartimento in oggetto, si so no riuniti nel laboratorio di elett ron ica situato al

primo plano dell' ITI "Cannizzaro" , pe r redigere il curricolo di dipartimento.

Dopo una attenta ana lisi degli argomenti che dovranno essere trattati durante l'anno in corso

e un confronto anche con j docenti del dipartimento di informatica viene redatto il seguente

documento.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

STATALE·S CANNIZZARO"CATANI A

NY Pro\.: 0003703

FP

del04f091201S

Entrata

-

--

Definizione del curricolo - DIPARTIMENTO ELETTRONICA A.S. 2015-16

Pagina l di l O

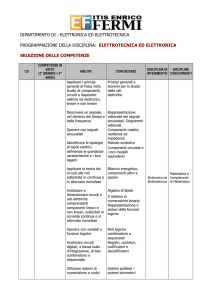

DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA

INDIRIZZO: ELETIRONICA- ELETTROTECMCA-ARTICOLAZIONE ELETTRONICA

MATERIA: ELETTRONICA. ELETTROTECNICA

PRIMO BIENNIO

D

SECONDO BIENNIO

CONOSCENZE

Anno 3°

QUINTO ANNO

!ABILITA'

[

CONTENUTI SPECIFICI

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti !APPlicare i principi generali di fisica nello

Nozioni introduttivc:

elettriche.

tudio di componenti,

Struttura della materia. corrente elettrica.

Rappresentazione vettoriate dei segnali sinusai·

ircuiti e dispositivi elettrici.

differenza di potenziale elettrico.

dali.

Descrivere un segnale nel dominio del temCircuito elettrico:

Caratteristiche dei componenti attivi e passivi.

pc e della frequenza.

esistenza. resistore c legge di Ohm. generatore

Componenti reattivi, reattanza ed impedenza .

pperare con segnali sinusoidali.

Bilancio energetico nelle reti elettriche.

Identificare le tipologie di bi poli elettrici defi- elettrico di tensione e di corrente, potenza e

La fenomenologia delle risposte: regimi transito- nendo le grandezze

legge di Joule, circuiti seri e e parallelo.

no e permanente.

!:arattenstiche ed i loro legami.

La misura delle grandezze elettriche:

Risposte armoniche dei circuiti ,

~~pHcare la teoria dei circuiti alle reti solleci·

Unità di misura. errori di mi sura, strumenti di

Risonanza serie e parallelo.

ate in continua e in

misura e loro inserzione.

Bande di frequenza.

Itemata.

Unità di misura delle grandezze elettriche.

Analizzare e dimensionare circuiti e reti elet· Reti elettriche:

La strumentazione di base.

riche comprendenti componenti lineari e

Principi di Kirchhoff, metodo di Ma,<well,

Simbologia e norme di rappresentazione.

non lineari, sollecitati in continua e in

potenziale ai nodi, principio di sovrapposizione

Principi di funzionamento e caratteristiche di 1m·

Itemata.

piego della

Misurare le grandezze elettriche fondamen· degli effetti, Thevenin e Norton.

strumentazione di laboratorio.

I manuali di istruzione.

Teoria delle misure e della propagazione degli

errori.

Metodi di rappresentazione e di documentazio·

ne.

Fogli di calcolo elettronico.

Concetti fondamentali sul campo elettrico e sul

.

Elettronica 2 blenmo

,

ali.

Rappresentare componenti circuitali, reti,

pparati e impianti negli schemi funzionali.

Descrivere i principi di funzionamento e le

aratteristiche di impiego della strumenta·

ione di settore.

Consultare i manuali di istruzione.

Utilizzare consapevolmente Qli strumenti

Elettrostatica:

Fenomenj elettrostatici, legge di Coulomb,

ampo elettrico, capacità e condensatore,

energia in un condensatore, i transitori nei

circuiti

Re.

Elettromagnetismo:

campo

magnetico.

Conservazione e dissipazione dell'energia nei

circuiti elettrici e nei campi elettromagnetici.

Principi di funzionamento, tecnologie e caratteristiche di impiego del componenti cIrcuitali.

Lessico e terminologia tecnica di settore anche

in lingua

inglese.

!scegliendo adeguati

f,1~etodi di misura e collaudo.

Fenomeni Magnetici. campi magnetici e

orrenti proprietà magnetiche dei materiali

mento alla propagazione degli errori.

Campo ma~ne~lco. e. legg~. della .clrcultazlOn:.

[valutare la precisione delle misure in riferì-

'.

.

.

re previste dalle norme.

Circuiti magnetici e legge di Hopkinson.

Rappresentare ed elaborare i risultati utlliz- Induzione magnetica, autoinduzione e

induttanza energia del campo magnetico mutua

ando anche strumenti informatici.

Interpretare i risultati delle misure.

..'

.

Descrivere e spiegare le caratteristiche elet. mduzlOn~.

..

..

..

riche e tecnologiche delle apparecchiature Fenomeru translton nel CIrcUltl RL.

lettriche ed elettroniche.

1.1 r egi me sinusoidalc:

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica La sinusoide. rappresentazione vettoriale delle

i settore anche in lingua inglese.

andezze sinusoidali.

I componenti p assivi lineari in regime

sinusoidale , reattanza impedenza.

potenza in regime sin uso idal e, attiva,

eattiva, apparente, il teorema di B oucherot.

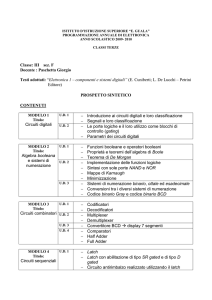

SISTEMI DI NUMERAZIONE E CODICI DIGITALI

fA'pplicare i principi generali di fisica nello

Operazioni logiche e algebra di Boole

tudio di componenti ,

ircuiti e dispositivi elettronici, lineari e non Codici digitali

ineari.

SISTEMI DIG ITALI SENZA MEMORIA

Operare con variabili e funzioni logiche.

Funzioni logiche elementari

~nalizzare circuiti digitali, a bassa scala di ~nalis i e sintesi dei sistemi combinatori

Famiglie logiche di componenti integrati

integrazione di tipo

Interfacce fra dispositivi con tecnologie diverse

f?~bi natorio e sequenziale.

Utilizzare sistemi di numerazione e codici. Principali funzioni combinatorie integrate

Analizzare dispositivi logici utilizzando com- SISTEMI DIGITALI CON MEMORIA

Sistemi digitali con memoria e automi

onenti a media

cala di Integrazione.

Latch SetlReset

Analizzare e realizzare funzioni cablate e

Flip-Flop

Divisori e contalori asincroni

programmate

ombinatorie e sequenziali.

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica

i settore anche in lingua inglese.

!La

Elettronica - 2°biennio

.

Progettare misure nel rispetto delle procedu flusso e sollnOldallta del I Induzione magnetica.

r

Caratteristiche dei circuiti integrati.

Sistema di numerazione binaria.

Algebra di Boole.

Rappresentazione e sintesi delle funzioni logi·

che.

Famiglie dei componenti logici.

Reti logiche combinatorie e sequenziali.

Registri, contatori, codificatori e decodificatori.

Dispositivi ad alta scala di integrazione.

Dispositivi programmabili.

Teoria dei quadripoli.

Lessico e terminologia tecnica di settore anche

in lingua

inglese.

.

Anno 4°

Elementi fondamentali delle macchine elettriche. Descrivere e spiegare le caratteristiche eletlessico e terminologia tecnica di settore anche

riche e tecnologiche delle apparecchiature

in lingua inglese.

lettriche ed elettroniche.

~tllizzare il lessico e la terminologia tecnica

i settore anche in lingua inglese.

Il trasformatore:

Ttrasfonnatore monofase. Le prove a vuoto e in

orto circuito.

Autotrasformatori , trasformatori di misura e di

isolamento.

Macchine elettriche:

iMotori in corrente continua.

Dinamo.

iMotori brushless.

Motori passo-passo.

Gli amplificatori: principi di funzionamento, clas- Utilizzare modelli matematici per la rappre- Diodi ed applicazioni

sificazioni e

sentazione della funzione di trasferimento. Il diodo come elemento circuitale, modello del diodo

iAnalizzare dispositivi amplificatori discreti di per piccoli segnali

parametri funzionali tipici.

Tipi, modelli e configurazioni tipiche

egnale, di potenza , a bassa e ad alta fre- Circuiti raddrizzatori , limitatori, fissatori, moltiplicatori

i tensione

dell'amplificatore

~.~enza .

Utilizzare l'amplificatore operazionale nelle Diodo Zener ed altri tipi di diodi.

operazionale.

\Transistori bipolari BJT

Comparatori, sommatori, derivatori , integratori e ~iverse

Struttura e funzionamento del BJT

filtri attivi.

onfigurazioni.

BJT come interruttore

Uso del feed-back nell'implementazione di carat- ~pplicare l'algebra degli schemi a blocchi

rei progetto e realizzazione di circuiti e di- BJT in funzionamento lineare

teristiche

Modello per piccoli segnali

tecniche.

~positivi analogici di servizio.

le

grandezze

elettriche

fondamenConfigurazioni amplificatrici fondamentali Base CoMisurare

Le condizioni di stabilita.

mune, Collettore Comune , Emettitore Comune

Unità di misura delle grandezze elettriche.

componenti circuitali negli

Amplificatori di segnali multlstadi

La strumentazione di base.

Classificazione e parametri degli amplificatori

schemi funzionali.

Simbologia e norme di rappresentazione.

mplificatori multistadi

Principi di funzionamento e caratteristiche di im- !Descrivere i principi di funzionamento e le

piego della

caratteristiche di impiego della strumenta· amplificalore differenziale

ione di settore.

risposta in frequenza degli amplificatori.

strumenlazione di laboratorio.

Amplificatori ape razionali

Consullare i manuali di istruzione.

I manuali di istruzione.

Utilizzare consapevolmente gli strumenti

Funzionamento ad anello aperto e ad anello chiuso

Teoria delle misure e della propagazione degli

cegliendo adeguati metodi di misura e cal- degli operazionali

errori.

Applicazioni lineari: invertente , non invertente.

Metodi di rappresentazione e di documentazio- laudo.

Valutare la precisione delle misure in riferi- ~~mmato(e , inseguitore di tensione, integratore,

ne.

erivatore, raddrizzatore di precisione

Fogli di calcolo elettronico.

mento alla propagazione degli errori.

Lessico e terminologia tecnica di settore anche Progettare misure nel rispetto delle procedu Convertitori IN e VII. Comparatori

in lingua

e previste dalle norme.

Proprietà della reazione negativa.

inglese.

Rappresentare ed elaborare i risultati utiliz-

~~ppresentare

Elettronica - 2°biennio

Izando anche strumenti informatici.

Iinterpretare i risultati delle misure .

Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le

~ppareCChiature per l'analisi ed il controllo.

Descrivere e spiegare le caratteristiche eletriche e tecnologiche delle apparecchiature

I!lettriche ed elettroniche.

Descrivere e spiegare i principi di funzionamento dei componenti circuitali di tipo di!sereto e d integrato.

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica

~i settore anche in linQua inQlese.

COMPETENZE:

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti c apparecchiature elettriche i procedimenti dell'elettrotecnica.

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi

• Ana lizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettric he, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e in terfacciamento

• redigere relazioni tecniche e documentare le atti"ità individuati e di gruppo relative a situazioni professionali

Elettronica - 2°biennio

Islituro Tecnico Industriale

S. Canni!:aro - Catania

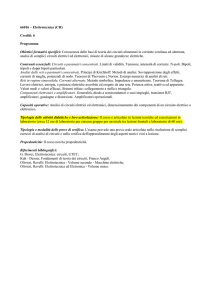

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA - ELETTROTECNICA

INDlRIZZO ELETTROI'I'lCA ED ELETTROTECNICA-ARTICOLAZIONE ELETTRONICA

MATERIA ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

PRIMO BIENNIO

Anno quinto

D

SECONDO BTENNIO

QUINTO ANNO

CONOSCENZE

IABILITA'

Amplificatori di potenza.

Convertitori di segnali.

Tipologie di rumore.

per

Amplificatore

strumentazione.

Gli oscillatori.

Generatori di forme d'onda.

Principi di fun zionamento e

caratteristiche tecniche dei

convertitori analogico-digitali e

digitali-analogici .

Campionamento dei segnali e

relativi effetti sullo spettro.

Principi di funzionamento e

caratteristiche tecniche delle

conversioni tensione-corrente e

corrente-tensione,

frequenza tensione

e

tensione

-frequenza,

frequenza-frequenza.

Modulazioni

analogiche

e

relativi effetti sugli spettri.

Modulazioni digitali e relativi

effetti sugli spettri.

Sistemi

automatici

di

acquisizione dati e di misura.

Ge neratori di forme d' onda.

pperare con segnali analogici e digitali.

~al utare l'effetto dei disturbi di origin Formatori d'onda ad operazionali

Il temporizzatore integrato 555

nterna ed esterna.

progettare dispositivi logici utilizzand Generatori di clock a quarzo.

Oscillatori sinusoidali

omponenti a media

cala di Integrazione.

Oscillatore sinusoidale e condizioni di Barkhausen

Progettare dispositivi amplificatori discreti, Oscillatori per basse e atte frequenze

k::li segnale, di

Acquisizione ed elaborazione dei segnali

IPotenza, a bassa e ad alta frequenza.

Sistema di acquisizione ed elaborazione dati

Progettare circuiti per la trasformazion rasduttori

~ei segnali.

Condizionamento del segnale

Progettare circuiti per la generazione d Conversione ND e DIA

jsegnali periodici di

Circuito Sample and Hold

~assa e di alta frequenza.

Multiplazione

Progettare circuiti per la generazione d Filtri attivi

~egnali non periodici.,

Concetti generali e tecniche di approssimazione

Progettare circuiti per l'acquisizione dati. Filtri a reazione positiva semplice e a reazione negativa multipla

~dottare

eventuali

procedur Acquisizione e controllo dei segnali

Catena di acquisizione, conversione e adattamento

~ormalizzate.

Sensori e trasduttori

Redigere a norma relazioni tecniche.

Applicare i principi di interfacciamento tra Elettronica di potenza

Amplificatori di potenza in classe A, in classe 8 in conlrofase

ispositìvi elettrici.

Applicare i principi della trasmissione dati. Stadi finali ad audiofrequenza

Utilizzare il lessico e la terminologia

Modulazioni Analogiche

ecnica di settore anche in lingua inglese. Modulazioni di ampiezza

Modulazioni anqolari

Definizione del curricolo - DIPARTIMENTO ELETTRONICA A.S. 2015-16

CONTENUTI SPECIFICI

Pagina 4 di 10

Isrirmo Tecnico Indusrriole

S. Cowtizzaro - Caronia

Trasduttori di misura.

SoftNare dedicato specifico de!

settore.

Controllo

sperimentale

de!

funzionamento di prototipi.

Elementi

fondamentali

dei

dispositivl di controHo e di

interfacciamento.

Tecniche di trasmissione dati.

Componenti della elettronica di

potenza.

Sistemi programmabili.

Lessico e terminologia tecnica

di settore anche in lingua

inqlese.

Spettro dei segnali modulati

Modulazioni numeriche

ASK - FSK - PSK

Modulazioni mu!tilivello

Spettro dei segnali modulati

COMPETENZE:

1 - Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scella per la loro

utilizzazione e interfacciamento.

2 - Gestire progetti.

3 - Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali .

4 - Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici

Definizione del curricolo - DIPARTIM ENTO ElETrRONlCA A.S. 2015-16

Pagina 5 di lO

Istituto Tecnico Industriale

S. COllni:=aro - Catania

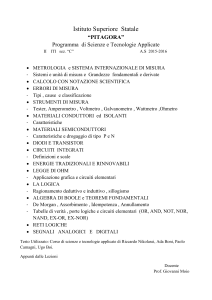

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA

INDIRlZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

MATERIA: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

PRlMO BIENNIO

CONOSCENZE

Anno 2

SECONDO BIENNIO

~B[L1TA'

D

QUINTO

ANNO

D

CONTENUTI SPECIFICI

Conoscere iI significato d" fAnalizzare e risol vere un Il SISTEMI DI NUMERAZIONE

comumcazlone

con

i IProblema individuando l van

IL SISTEMA DI NUMERAZIONE

computer e de i van ti pi d" ipi di dati.

BINARIO

linguaggi.

Rappresentare un algoritmo cor

Conoscere il significato d' un diagramma di flusso o cor IL SISTEMA DI NUMERAZIONE

p TTALE

Igoritmo

le

e

su una pseudocodifica.

caratteristiche.

Operare nei vari sistemi d' IL SISTEMA DI NUMERAZIONE

Conoscere i principali sistemO numerazione

e

convertir ESADECIMALE

di numerazione posizionale. numeri da un sistema ad ur CONVERSIONE TRA I VARI

SISTEMI DI NUM ERAZIONE

Conoscere gl i elementi di bas altro.

~ell'algebra booleana e I Costruire la tavola di verità d'

relative proprietà.

una espressione logica

L'ALGEBRA DI BOOLE

Conoscere la struttura e il risolvere problemi con l'algebr

ELEMENTI DI ALGEBRA

funzionamento

di

un booleana.

BOOLEANA

elaboratore elettronico.

OPERATORI LOG ICI: AND, OR,

Conoscere i principali circuiI"

NOT

e il significato di rete logica.

TAVOLE DI VERITÀ

principal'

Conoscere

le

APPLICAZ IONI

caratteristiche dei robot.

===-:=::o;::c:-::-:-2015-16

Definizione del curricolo - DIPARTIMENTO

ELETTRONICA A.s.

Pagina 2 di lO

ISlill/lO Teçnico Indllslriale

S. Cannizzoro - Calania

Conoscere un ambiente d·

programmazione di un robot.

PROGRAMMAZIONE E

(lLGORITMI

DAL PROBLEMA

f\LL' ALGORITMO

~ARATTERI ST ICHE DEGLI

f\LGO RlTM I

f\NALISI DI UN PROBLEMA

VAR1ABILI E COSTANTI

DIAGRAMMA DI FLUSSO

PSEUDOCODIFICA

I ROBOT

LA ROBOTICA

L SISTEMA ROBOT

LA SCHEDA ARDUINO

LE CARATTERISTICHE

L'AMBIENTE DI

PROGRAMMAZIONE

COMP ET EN ZE:

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

essere consapevole delle potenzialità e dei lim iti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

uti lizzare gli strumenti illformatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare

pad roneggiare l'uso di strumenti tecnologici

Definizione del curricolo - DIPARTIMENTO ElEnRONICA A.S.2015-16

Pagina 3 di lO

ISlilUlO Tecnico Indusfriale

S. Canni:: aro - Catania

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA- ELETTROTECNICA

INDIRIZZO: ARTICOLAZIONE ELETTRONICA

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

PRIMO BIENNIO

D

SECONDO BIENNIO

QUINTO ANNO

D

CONOSCENZE

""BILITA'

COr..'TENUTI SPECIFICI

Proprietà tecnologiche dei

materiali del settore.

Tecnologie e caratteristiche

d'impiego dei componenti attivi

e passivi e nei circuiti elettrici

ed elettronici.

Componenti, circuiti e

dispositivi tipici del settore

d'impiego .

Simbologia e norme di

rappresentazione dei

dispositivi , dei circuiti e degli

apparati.

Metodi di rappresentazione

grafica e di documentazione.

Descrivere le caratteristiche fisiche e

ecnologiche dei materiali.

Descrivere i principi di funzionamento

degli elementi circuitali di tipo discreto.

Materiali metallici per USO elettrico ed

elettronico, proprietà principali e

tecniche di lavorazione.

Materiali isolanti e relative proprietà

I\nno terzo

Progettare circuiti digitali a bassa scala elettriche .

d'inte grazione di tipo combinatorio e

sequenziale.

ndivi duare e utilizzare la strumentazio ne di settore .

Applicare le norme tecniche dei settori

d;interesse.

Resistori, condensatori, induttori:

proprietà e caratteristiche elettriche.

rrecnologie costruttive dei componenti

passivi.

Strumenti di laboratorio : uso del

multi metro, montaggio su bread -board.

Utilizzo di un pacchetto software per il

disegno elettronico su personal

computer: esercitazioni grafiche con

software dedicati su progetti di semplici

circuiti digitali.

~

Definizione del curricolo - DIPARTIMENTO ElETIRONICA A.S. 2015-16

Pagina 6 di lO

Isrillllo Tecnico Industriale

S. Can"i==ara - Catania

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA- ELETTROTECNICA

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ARTICOLAZIONE INFORMATI CA

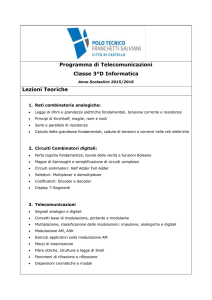

MATERIA TELECOMUNICAZIONI

PRIMO BIENNIO

Anno terzo

D

SECONDO BIENNIO

QUINTO ANNO

D

CONOSCENZE

f\BILlTA'

Conoscere

i

concetti

fondamentali alla base dei

fenomeni elettrici.

Conoscere le unita di misura

dei fenomeni elettrici.

Conoscere le definizioni che riguardano j circuiti elettrici.

Conoscere la legge di Ohm che

regola il funzionamento di un

resistore .

Conoscere

il concetto di

potenza elettrica.

Conoscere i concetti di serie e

parallelo.

Conoscere il principio di funzionamento del potenziometro e

del trimmer.

Conoscere il principio di funzionamento del condensatore.

Conoscere

i

principi

di

Kirchhoff Conoscere il principio

di sovrapposizione degli effetti.

Conoscere il

principio di

Thevenin.

Conoscere i segnali tipici ed i

Ricavare il valore dell'intensita di corrent Richiami di fisica

~ partire dalla quantita di carica.

Struttura della materia

~~per ana lizzare reti con genera-tore Quantita di carica elettrica

Intensita di corrente elettrica

resistori in serie e parallelo.

Sapere montare un circuito su breadboard Differenza di potenziale elettrico

Saper determinare il valore di resistenza Il generatore elettrico

Idi un resistere a partire dalle bande Multipli e sottomultipli delle unita di misura

!colorate.

~aper misurare valori di resistenza ,Componenti e circuiti elettrici

Classificazione dei componenti elettrici

Eorrente e tensione.

~.aper

utilizzare

un

software

d Definizioni sui circuiti: nodo, ramo, maglia

Principi di Kirchhoff

imulazione delle reti elettriche.

Saper rappresentare i segnali elettric La resistenza, il resistore e la legge di Ohm

Il codice dei colori dei resistori

ipici.

Utilizzare gli strumenti di misura pe La breadboard per il montaggio dei circuiti

isualizzare e misurare i segnali elettrici. La legge di joule e la potenza e-Iettrica

Saper distinguere segnali analogici e La resistenza equivalente

Componenti in serie

i9 itali.

Saper distinguere i diversi sistemi digitali. Partitore di tensione

Saper fare la conversione da de-cimale é Le grandezze elettriche e gli strumenti per misurarle: il multimetr

inario e viceversa.

~igitale

Sapere effettuare analisi e sintesi di

Il potenziometro e il trimmer

ircuiti logici.

Componenti in parallelo

Progettare e realizzare circuiti digitali che Partitore di corrente

realizzano una determinata funzione

Il condensatore

Definizione del curricolo

DIPARTIMENTO ElElTRO NlCA A.S.2015-16

CONTENUTI SPEClFICI

Pagina 7 di l O

/S (iWIO Tecnico Industriale

S. Cannizzuro - Caronia

relativi parametri.

Conoscere il principio di funzionamento degli strumenti di

misura .

Conoscere la differenza tra

ana·logico e digitate.

Conoscere come si classificano

i sistemi digitali.

Conoscere

il

sistema

di

numera·zione binario.

Conoscere le funzioni logiche.

Conoscere le famiglie logiche.

Conoscere

funzioni

combinatorie complesse.

Conoscere it concetto di logica

sequenziale

Conoscere il principio di fun zionamento di latch, f1ip-f1op e loro

applicazioni

logica.

apere leggere i datasheet e le tabelle di

erita di circuiti integrati digitali.

Risolvere problemi riguardanti circuiti

equenziali

Progettare e realizzare circuiti con logica

equenziale

Utilizzo di un software di simulazione per circuiti elettrici

I segnali elettrici

I segnali periodici e aperiodicI

I segnali unidirezionali e bidirezionali

alori medio e efficace

Segnali alternati

Alcuni segnall tipici: segnali armonico, triangolare, a onda quadra

Strument i di misura

Il multimetro digitale

L'alimentatore stabilizzato

Il generatore di funzioni

L'oscilloscopio

I sistemi digitali

L'elettronica digitale: segnate analogico-segnale digitale

Sistemi digitali: logica cablata, logica programmata

La numerazione binaria

Sistemi combinatori

aria bili logiche e circuiti combinatori

Igebra di Boole

Funzioni logiche primarie: OR , ANO, NOT

lire funzioni logiche: NOR, NANO, EX-QR, EX-NOR

Le scale di integrazione

Le famiglie logiche e le loro prestazioni

cune funzioni combinatorie complesse: MUX,

ENCODER, DECODER.

istemi sequenziali

I circuiti sequenziali

Ilatch

I Flip-flop

Il contatore

I re istri

Definizione del curricolo - DIPARTIMENTO ELETTRONICA A.S. 2015-16

Pagina 8 d i lO

OEMUX,

IstillllO Tec;nicQ Indl/.uria/l!

S. Canni:::aro - COlonia

Ann o quarto

Conoscere

Il principio di Progettare circuiti diodi e transistor.

Diodo e transistor

funzionamento del diodo.

Risolvere esercizi di analisi di ret Giunzione PN

Il

principio

Conoscere

di lettriche con amplificatori.

Diodo ideale e reale

funzionamento del transistor.

Possedere una visione d'insieme del! 11 transistor

problematiche connesse al!'amplificazion pplicazioni del diodo

Conoscere

Il principio di nalogica dei segnali .

fun zionamento

e

le aper

applicare

l'analisi

armoni I quadri poli e gli amplificatori

degli attraverso l'uso concreto dello sviluppo i I quadripoli

caratteristiche

erie di Fourier.

amplificatori.

Generatori dipendenti

Conoscere la teoria degli apersi orientare nella valutazione de L'amplificatore

amplificatori

mplificatori a retroazione nega-tiva

a retroazione onvertitori AIO e DIA.

al!

negativa.

Risolvere

problemi

connessi

Conoscere le proprieta e i para- modulazione e demodulazione dei segnali Gli amplificatori operazionali

metri di un amplificatore opera- Dimensionare un semplice rivelatore d L'amplificatore operazionale ideale

·nviluppo Risolvere problemi connessi al! mplificatori operazionaH in configurazione invertente e non

zionale.

Conoscere alcune applicazioni modulazione e demodulazione dei segnali invertente

lineari dell'amplificatore opera- Dimensionare un semplice rivelatore d

inviluppo.

L'analisi in frequenza nell e telecomunicazioni

zionale retro azionato.

di Saper distinguere i vantaggi e le tecnich L'analisi armonica dei segnali

Conoscere

il teorema

i

modulazione,

sapendo

anch La risposta in frequenza

Fourier.

Conoscere il concetto di spettro escrivere analiticamente e graficament

e caratteristiche di un segnale modulato. Le conversioni Analogico-Digitale e Digitale-Ana logico

di un segnale.

Conoscere la distinzione tra Saper calcolare i parametri caratterizzant LA conversione DIA

segnali analogici e digitali e le le modulazioni in modo da confrontare l La conversione AIO

problematiche connesse alla ecniche di modulazione angolari co

uelle analogiche.

Le modulazioni d' ampiezza

digitalizzazione di un segnale .

Conoscere

l'utilita

della

Struttura di un sistema di comunicazione

modulazione

per

la

Il problema della modulazione

Modulazione di ampiezza OSB-SC

trasmissione delle informazioni

Utilità della modulazione

Conoscere

principi delle

diverse

tecniche

di

Le modulazioni angolari

modulazione di ampiezza .

La modulazione di frequenza FM

Conoscere i principi delle

L'indice di modulazione

diverse

tecniche

di

Lo spettro di un segnale modulato FM

modulazione d'angolo.

La modulazione di fase PM

-

Definizione del curricolo - DIPARTIMENTO ELETTRONICA A.S. 2015- 16

Pagina 9 di lO

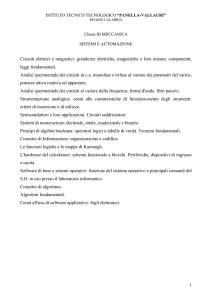

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA

INDIRIZZO - ARTICOLAZIONE ELETTRONICA

MATERIA SISTEMI AUTOMATICI

PRIMO BIENNIO

SECONDO BlENNIO

x

QUINTO

ANNO

Anno 3°

CONOSCENZE

ABILITA'

Is!emi di numerazione.

StruUure informatiche c sistemi operaliv!.

Hardware e software.

aper comprendere e con ~ ertire grandeu.e nei diversi sistemi di numeraziol'le. Sistemi di num cra zinnt

onosccrc la snutlura togico-funzi()fl3je di un elaboralO«:

Sistema di numerazione digllalo:. Si.tema di numer3ZIOOC bimll"lQ. Sistema dr

UmerazlOM oos!e Sistema di numerazione esadedrnalc.

ompclenUi nell'uso delle fun~onalit3 di un attuale sistema opcr.luvo per

~nlttllrt informatiche t sislemi operativi.

~al computer

L'unità centra!c: La Mother Board: Il chipset della scheda madre; Il clod:; U

~ali=c un problema c scrivere ralgoritmo ut illzumdo Iii pscudocodiflca

apadlà di analisi e di elaborazione di ~mplid prob lemi. con un approcciQ

bus dali. La memona' RAM: ROM: CMOS: La memoria tadle. Il

proce;sore: Slrununl e caratteristiche del processore. Le periferiche;

istemico. al fine di Individuare UI1.l condona risolutiva logica (alpHmo)

agionare per modelli partendo da semplici siruazicni concretc, '\'iluppando 1 Dispositivi intcrni: Pone di C(lmunicazionc; InstallUlOne di disposlllVI \'

risorse di sistema: Periferiche 1'11,1& & Play. Memorie di massa: I-I ard disk~

:?p.:1cit8. di astrazione nella risoll,l7;ione dei problemi

Floppy disk: Dispositivi di memorizzazione ottica; Altre unità dISCO

onoscen: le tecniche di prograrllmazionc

Pcnferiche di inplll e pc:nfcnche di output: Dispositivi di input; Dispos,uv,

onoscerc i comandi pnoclpali del linguaggiO C....

i outpUI. Utili7-w e pnncipltli funzioni s l ~tcmi o!,,!rlltivi.

~:lizzarc 5e1llplici programmi relativi alla gestione di sistemi automatici.

onS liltare i manuali d'uso c di riferimento.

19oritnti

Utilizzare illes~;tco e la terminologia tecniCi di settore anche in lingua inglese. Dal probltma all'algoritmo. u programmazione suuulIratl\. lc fasi dell3

rogrammazionc- Caraticri Sllche degli algoritmi. Variabili e custanti Analisi

di un problema.. La pseudocodifica. Teorema d i Bohm·Jacopini.

Progra mmatiOIlC strutturata. Lin guaggio C.

aratlerisl1cl!e generali dcllmluaggKJ. l'nncipali tipI di dati. Le fras, di

Fmcnto. Operalon aritmelia, logici c. n,.-lazionali. ISITurioni di Inpui c

p UIPut.IsITU1.iorll di asscgnllliooc. C rellllone di un progromm~ in C++. Le

truuur~ di eon\fQllo- La strunura alternati va (IF e IF .... ....ELSE) la

ipetizione postcondi1.ionale (00 .. . .....WHILE). La ripetiZlooe

precondiljQl1a]e (WHILE). u ripet izionc con contatore (FOR). La stn.Hlura

di scelta mul!ipla (SWITCH ... ... ... CAS E). Gli arr~y ad una dimensione. Le

librerie di funzioni math.h

Verifica dci pnnclpltli comandi deU'int\:l"faccia et+

Verifica al computer dci principali costrutti del linguaggio

RcaliU.:lZione di programmi di v~rifica per gli argomen ti teorici svoll!

:ropammazione c algoritmi

La programm:u;ione strunuraIl1.

Linguaggio C++

Pdm:ipi e semplici progenaricoe di sistemi rabolici

CONTENUTI SPECIFICI

Robot iea

1 robol c l' uomo. Le gencr:u:ionl dei robot. Le leggi della robot ici.

pplicazioni della robol ita. Le parti del siSltma robot. La programmazione

ei robot. Linguaggio di progrmlmazionc visuale. linguaggio di

rogrammazione procedurale. Trasferimento sul robot dcI progr.Jmma cd

esecuZlUnc. Tesi

An no 4°

iSlemi e modelli, Classificaziooe dci sistemi

Rappresentazione a blocchi.

ipologic di segnali

~lisi e simulazione dei sistemi dci pnmo urdlne

empi id lIu((ImUisml. Esempi di SiStemi cablati e

rogrammabili estratti dalla vita quOlidiana. Au tomi.

~hitenura dci sistemi a microcon1101l0re.

Programmazione dci mi~r{)C()fltroliori.

Principi di funzionamento e: c:araOertstiche di impiego

della

trume:ntazionedi laboratorio. Metodi di

appn:scntazione e di documentazione. Manualt di

istrurione, ManualiSlica d'uso e: di rife:rimc:nto. Sof\wan

editali per la simulazione.. L..ess 1~O c terminologia

tenica di senore anche in lingua mglese.

Linguaggi di programmazione cvoluti.

Rife:rimC11tl tecnici e normativi

i

~sc::ri\lere lIn segnale nel dominio dd tempo e della frequel17.8. Definire

iSlcmi t modelli

Definizione di sistema e processo. Modello di un Sistema. Classificazione

dei sistemi.

'aoalisi armonica di un segnale periodico c not1 periodico.

Dcsaio;ere funzioni e struttUri dci mlcrocontrollori. Programmare e gestire

Componenti elcmici elementari.

~!Igramml li. blo<:chi. AnaliSI e simularionedci s.Sltm; del primo ordine.

lassifieare i SiStemi a set:onda dci tipi di grtI1dczxc

In

gioco.

Dlstmguc~

iSlcmi digitali da quelli analogiei in base ulle proprieta.

~ponenli

e SIStemi programmabiri in comesti specifici. Progcnaresemplici

isterni di controllo, anchc eon romponenti elettronici integrati. Utili7.zore

modelli ma!cmalici per descrivere: i sislcmi

Rappresc:Tltare la funrione di lIasfcrimc:nto.

Uti1i7.Zlllc la teoria degli automi e dci sistemi a stati finili. Descriveu: la Sltuttu

i un sistema mitropro~cssore .

Utilizzare gli strumenti scegliendo l1a i metodi di misura e collaudo.

apprescntare ~d elaborar\: i risultati utilizzando anche Strumenti mformatici.

Risposta nd dominio dci tempo e della frequenxa dCI sistemi de:I primo c

ordine.

sc~ondo

~.utomi

iSlemi logici binari. Reti logiche seql.H:ll7jali Automi a ilati finit i Automi

conoscitori.

Siste mi a miu(H:O nlrollori

~ctlitCltura di un microcontrollore. Sltuttura Intema dei mierOOOfuroliori.

ProgrammUIOflC dci microcontrollori.

Strunura di un micmcompuler microprocessori dclla lNTEL

Microcontrollori: utilizzo e programmazione: dei dispositivi interni.

[nterfacce programmabili. Sistemi di COlllrollo a log ica cablata c a logita

programmabile. Analisi e programmaziooe del sistemi embedded.

Microcontrol1ori Pie della Microchip

Pie 16F877A memoria programma. RA"". EPROM

Bus dati. indirizzi, lettura/scrittura in RAM , Il'gisllo W

~~IOCit.i di c:secuziOllc delle: ISlruzionì in un Pie

onfigu~ione c programmuionc do:! PICI6f877

Dire:ni"e: di ~mpilazione:

~:slione: dc:i1"1nputlQulpul sulle lince del Pie

'RISe PORT

~ronì di controllo e test di bit

icli nerati"j

Ficli dì ritardo

Programmmontlcompil:UÌOf1e1prograrnmazionl: del Pie tramite linguaggIO

~. alto livello

Principali istruzioni per l' lnpullootput

Funzioni in e - prototipi - realizzazionc della fim.riQI1C - chiamata della

funzione

RealiZZ.il2.ione di programmi di vetifK:8 per gli argomenll teurici S\'OIti

COMPETENZE:

utilizzare: la strumcnlllZione di laboratorio e di set\ore e applicare i metodi di mIsura per effettuare veriliche. controlli e: collaudi; utilizz:arc: linguagg! di programmazionc. di diversi livelli, rifeTili ad

ambiti SpecIfICi di llpplicazione: redigere reluloni tecniche e documen~ le atti"ili individuali c di gruppo rclatNc a situazioni pror~siooall

DIPARTIMENTO I)f ELETTRONICA

INDIRIZZO - ARTICOLAZIONE ELETTRONICA

MATERIA SISTEMI AUTOMATICI

PRIMO BIENNIO

Anno

5'

SECONDO BIENNIO

QUINTO ANNO

x

CONOSCENZE

ABILITA'

CONTENUTI SPECIFICI

ipologie e analisi dei segnali. Classi ficazione dci sistemi.

~.ornponenli circuitilli c I loro ITI()I,Ic!li equivalenti. Algebra degli schemi li

~odeUinare siStcmi ed apparatI tetniCI. Definire. rilevare e

~ecess,ti del COIltrollo dci sistemi r.siei. Sistemi di tonarono Il

locchi. FUllZlOfli di trasferimento.

r.~nlarc la funzione di trasferimento di un sistema ]inearee

Rappresentazione Il blocchi, archItettura e strunura gerarchica dei sistemi. tazionario. Analiuarc k funzioni e i componenti fondamentali di

fT~ria dci sistemi

lineari c stazionari. Sistemi ad andlo aperto c ad anello

hiuso. Proplierà dei sistemi relTOaziOllIl11. AIchileuura e tipologie dei

Istemi di controllo analogi ci. Caratteristiche dei componenti del COlll1o11o

automatico. Criteri per la stabilita dci siste mi.

Rappreselllaziooi pol/lri e logaritmiclle delle funziOlli di

trasfe rimento. Risposta in frcquc!1Z1.

Elementi fondamentali dci disposit"'1 di eOfll1oUo e di mlerfaceiamcnto.

so di software dedicalO speci fi co del senore.

Linguaggi di programmallooe visuale per l'acquisb':IOf1C dali.

ipologie e funlionamcnto dci trasdu l1ori. sensori e anuatori .

Misure di tempel1'llUTa. Controlli di li\·cllo. Sensori e trasduttori. Anuatori

~NfOFE

nlerfacciamento dI SWltch. pulsanti. diodi led, display 7 segmenti.

astierini numerici. relè

Utiliz;ro di alluatori interf3l:ciati con microçontrollore

iSle mi di controllo .n.logici.

alcna apena e Il catena chiusa Sist~-mi di controllo anal\lilci.

iSlemi di controll o discreti. Caraneristichc c requisiti dei sistemi

~ntroIlO. Sistemi di controllo analogici. 5':hemi Il bloe<:hl.

cIIi malematici statici e dinamiciFun z.io ni di trufuimento c algebra d egl i u htmi . blocchi

unzlone di trasferimento (Ed.T.). Risposta nel dominio dcltcmpo

Risposta nel dominio della frequenza. Algebra dcgli schemi a

blocchi· blocchi in ca~cata e in pamllclo. Spostamento dI !lOdi o

unti di diramazione. Nodi in cascata

rnaliSI dci SIstemi con retroarione . BlocchI In cascata, in parallelo.

in relroazione. DIsturbi additivi in uscita. In Ingresso. in

cmpliei sistemi cJennei ed elettronici.

dentificare le tipologie dei sistemi di COf\l1ollo.

Valutare le eondiziofU dI stabilita nella fase progel1uale.

r,PPlican: i principi di interfacciamento tra dispositIVi elettrici.

den tific.1ro i componenti in bllSe alle caratterist iche tecniche e

Il' ollimiunione fUn7Jonale del sistema.

js.:1C'"llOfIan: ed utiliz:tafl: I componenti In base alle

~.t1cristiChc tecniche c all·onimlu.azionc fun7Jonaie del sistema.

Redigere documentazione leenica.

IdcntificllCC i tipi di trasdullori c scegliere le appan:cchiature

~troaziolle,

l' anllisi e il controllo di un s istema. Descrivere le caratteristiche ~.:n7.iOni di trasferimento f loro r a pprfM nt n.io nt

Id:ci Irllsdunon e dci componenti dci sistemi automatici. Individuare il apprCSl."'I1!ni\JI'le della funztOlle di trasferimento con i dIagrammI

ipo di trnsdullore idoneo all'applicazione da realizzafe.

i Sode. Diagrammi della fase . DiagrJmmi dci modulo. Utilizzo di

Identificare i tipi di alluatori nlterfacciabili con sistemi a

programmi su computer per il tracciamcnto per pumi dci

microcontrollon.

iagrammi polari

~:uare sistemi di controllo on - olf. Compmldero la differenza fra racciamento qualitativo dei diagramm i polart di NyqulSl di

istemi cablati e sistemi programmabili , lntavenire su sistemi a !agi isteml di cui si conosce la funzione di trasferimento. Uti hzzo di

cablll1a e a logica progrnmmabile.

rogramm i su computer p<:r il tracdrunent o per punIi dci

iavammi polari

Stabililt.

~aJisi della stabilità di un sistema di coolJollo. Cri teri di Bode e

i NyquisL Crit~"f10 dI Routh.

rudutt ori e sc n.'>Q ri

rasduttore di temperatura e circuiti di condlZJonamcnto del

F

~gnak

Ponte di Weathstont

Intctfacciamcmo con i nticrocontrollori

Re!è: 5lrunura - COIltatti - relè bistabili, monostabili - polBnzuli arametri taratteristici - circuih di eomlUldo

rasdunon: di temperatura Circuito di condiZionamento del

egnale - InterfacelBmento con i m icrownlJollon

rasdullon di posizione lineari - polenziomclri -condizionamento

et segnale - lnlerfaCCUUl1ento con i microcontrollori

rasdunori di luce - Spettro \·lsibl le - fotoresistori - éffcl10

fotocondutllvo -condizion ammlo del segnale - Interfacciamento

on i microcontroUori

Fotod Iodi - Drilldnio di funzionamento - Interf3l:ciamento con i

-

microcolurol10Tl

FOlolransistOf

l1I5duuori di yclol:nt - encodCT Incrtmenla1c - encoder :usolulo

fodir:e binario eGra)

lnlerfilcciamcnlo di un lUlierino numerico al microcomrollorc

Display LCD - lnterfacciamenlO al microtonlIollorc

lIuatori

Auuatori - Motori in CQfTtnlC conlinua - Caratterisliche coslrunivc

circuilo cl~lIriro cqulyaknl~ - r~lazione Ira coppia motrice c

elot ilà angoluc

eeniche di pilolagglo del motori c.c. - pilol:lggio lfl l'WMilole.g&IO COI1 ponte H - Uso deU';nlCgnllO L298

Motori SlCppcr bipolari - Caraucristichc cos1rUlli~c - modalità di

il0188&io: wa~c dri\'c-Iwo phasc 011 - halfslcp~:CrfICCillmenIO al microconlrollori

o\ppll cll.1oni con sisttllli I IIIiCl"O(oolrollort.

COMPETENZE:

analizzare il funzionamento, prog.ettare e implementare sislemi aulomalici; analiu.are il valore, i limiti c i rischi delle varie suluzioni tecniche per la vita soctale e cultumle con

panicolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona. dell'ambiente e del territorio.

Pcr la sezione di elellron ica non sono prev iste prove per cl asse parallele. in quanto es iste so lo un

corso compl eto.

Pcr la di sc ipl ina STA si stabi lisce di effettuare prove in itinere con la segue nte tipologia:

test a ri sposta aperta e mult ipla.

l

Pcr la disc iplina te lecomunicazioni si stabi li sce di effettuare prove in it inere con la seguente

tipologia:

test a ri sposta aperta e multipla .

proge ttazione e ri so luzione di circ uiti elettronici.

LCS

I docenti del dipartim ento di Elettronica