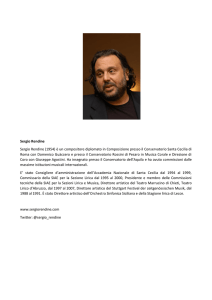

1976 canzoni occitane al Liceo Artistico di Cuneo

CAPITOLO I

E

state 1976. A maggio il Torino ha vinto lo scudetto, mentre il Friuli è stato messo in ginocchio dal terremoto. Negli Stati Uniti e in Inghilterra prende fuoco la miccia del punk.

Il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer è cresciuto nel

turno elettorale del 20 e 21 giugno, ma al governo va Giulio

Andreotti con un monocolore democristiano e il sostegno dell’astensione espressa dagli altri partiti, su tutti quello Socialista del neo segretario Bettino Craxi. Il terrorismo miete vittime

su vittime, e la tensione tra neofascisti ed extraparlamentari

di sinistra è alle stelle in tutto il paese.

Un motorino “Boxer” granata sale come può lungo la

strada provinciale 8 della Val Varaita. Provincia di Cuneo, la

chiamano la “Granda”, la grande, perché è immensa, non finisce mai. E oggi a Sergio Berardo i quasi 40 chilometri che

separano la casa di Caraglio, in cui vive con i genitori, dal

paese di Frassino sembrano molti di più. Ha compiuto diciotto anni il 18 aprile, e grazie alla Legge 39 dell’8 marzo

1975, che ha abbassato la soglia in precedenza fissata a 21

anni, è maggiorenne. Ha superato senza lode e senza infamia il quarto anno al liceo classico di Cuneo, ma non sono

il greco e il latino a dettare il ritmo del suo apprendimento.

Fino a un paio d’anni prima aveva in tasca la tessera della Federazione Giovanile Comunista Italiana, il vivaio del PCI;

poi ha deciso di andarsene per entrare nel Movimento Autonomista Occitano, che non ammette iscritti legati a formazioni politiche nazionali. In quinta ginnasio ne ha creato

una costola al liceo, il Movimento Politico degli Studenti

Occitani. Questa però non è neppure giornata per pensare

alla politica. Lui sente bruciare nel petto la musica e tutto

quel che le gira intorno: le parole, l’impegno, le persone, la

cultura, la festa, la lingua.

Il Boxer sale, mischia il suo ronzio alla voce delle cicale,

le scorregge del motore sono schiaffi al profumo del fieno. Il

carburante del due ruote si chiama miscela, quello che muove

il ragazzo curiosità. Ha saputo che sono arrivati a Frassino

alcuni esponenti del Conservatorio Occitano di Tolosa, laboratorio di punta in un panorama della musica d’Oc finora

soltanto annusato, sentito raccontare, intuito. I musicisti

francesi sono nel cuneese su invito dello stesso Movimento

9

Autonomista, che ha organizzato per loro una piccola tournée nelle valli. Qualcuno ha telefonato a casa Berardo dalla Val Varaita, e il ragazzo è partito con il

cuore in gola. Il raduno a Frassino si svolge a casa di François Fontan, fondatore

nel 1959, sempre a Tolosa, del Partit Nacionalista Occitan. Esule dalla Francia per

le sue posizioni secessioniste, risiede ora qui, ed è stato lui, nel 1968, a creare il

MAO cui è iscritto Sergio. Dopo un’ora di viaggio il motorino trova pace all’ombra di un sambuco, così come i tolosani si godono la frescura post pranzo sotto il

fico che si erge nel cortile della “meira”, la casa rurale vicina al centro del paese.

Berardo non ha mangiato, invece; aveva troppa fretta di correre fin qui. È un bel

tipo, ha i capelli castani lunghi e due occhi blu che fanno girare la testa alle ragazze. È sempre il primo a impugnare la chitarra per fare festa o per proporre canzoni di protesta con il suo compagno d’avventure musicali Dario Anghilante. Non

si tira indietro se c’è da bere un bicchiere in più o se parte una scazzottata. Ma non

ha mai toccato uno strumento tradizionale. Entra nel cortile. Vede una mezza dozzina di giovani musicisti semi appisolati intorno a un tavolo, una grossa “losa”, pietra tondeggiante su cui sono appoggiati gli oggetti destinati a cambiare per sempre la sua vita.

Fino a quel momento, il giovane Berardo aveva soltanto potuto fantasticare

sugli strumenti tradizionali, provando a immaginarli secondo i racconti dei vecchi della zona. Andare nelle loro case o alle feste per raccogliere la memoria degli anziani era un modo per riallacciare i fili con un passato di cui il boom economico aveva espropriato i valligiani. Era successo nel dopoguerra, quando le

famiglie avevano deciso di andare in fabbrica per dare ai figli un futuro diverso dalla

miseria cronica che nelle valli si tramandava di generazione in generazione. Lo spirito con cui giovani occitani si impegnavano in questa operazione di recupero era

lo stesso con cui Nuto Revelli si era immerso nel “Mondo dei vinti” delle Langhe.

In questo modo si salvavano anche poesie, parole, canzoni, che erano entrate a fare

parte del repertorio del duo. Dario e Sergio le portavano nelle piazze, nelle osterie, alle feste patronali, mischiandole agli inni di protesta di quegli anni Settanta

in cui ascoltavano i Dischi del Sole con i loro canzonieri militanti. Anghilante cantava, lui suonava la chitarra, a volte il flauto dolce. Il diciassettenne di Caraglio era

a conoscenza dell’esistenza di certi strumenti, ma poteva solo immaginarli. Anche per questo motivo quegli oggetti allineati sul tavolo di pietra li porterà negli

occhi e nel cuore per tutta la vita come un tatuaggio impresso nella memoria. Il

terremoto di un’iniziazione.

Lì, sotto gli occhi di Sergio, ci sono una cornamusa landese, un frestéu, un

flauto di Pan della Camargue, un flauto a tre buchi dei Pirenei, un tamburino a

corde, un tamburo a cornice, un violino. Quando alza lo sguardo, incrocia quello

dei giovani musicisti. Il look non è proprio da professori di Conservatorio comunemente intesi: hanno abbondanti camicioni bianchi fuori dai jeans con sopra il

gilet agricolo del nonno, capelli lunghi, aria esplicitamente hippie. Quelli del Conservatorio Occitano di Tolosa sono dei fricchettoni, è chiaro. Non stonerebbero

accanto ad Alan Stivell sulla copertina di “Celtic Rock”, l’album che il guru della

10

contaminazione pop folk bretone pubblica proprio in quel 1976. Sono una decina

d’anni più grandi di Berardo, il ragazzino rompiscatole che ronza loro intorno pregandoli di fargli sentire come suonano quelle meraviglie dell’artigianato. Finalmente si scuotono dal torpore e impugnano gli strumenti. Parte il flauto, lo segue

un tamburello, si aggiunge il violino, sale in cattedra il tamburo a cornice.

In pochi secondi Sergio entra in una dimensione completamente diversa, fatta

di pelle animale, di canna, di legno, di sambuco. In quel suono incontra animali e

piante; i ritmi, le melodie che producono vanno a toccare corde che erano rimaste nascoste chissà dove dentro di lui. È lo spalancarsi di un mondo, la rivelazione

che nel 1992 troverà così ben sintetizzata in un passaggio della canzone “Per quel

che vale”, quando Paolo Conte dice: “come l’ho vista, ho detto questa è la mia”.

La sensazione di vivere un’esperienza decisiva è immediata, incontrare questa

ciurma freak in una fase della vita aperta agli stimoli esterni come la gioventù dei

18 anni è una fortuna. Quel pomeriggio, nella meira di Fontan, il ragazzo subisce un imprinting, come le anatre di Konrad Lorenz che gli corrono dietro in quel

fiume che lui, da buon valligiano, ha sempre immaginato ghiacciato.

Anni Settanta. Tempo di esperienze totalizzanti, sensibilità radicale. Tutto subito, bene contro male, rosso contro nero; il personale diventa politico, sono dietro

l’angolo gli indiani metropolitani. Se si ha la sensazione che una cosa vada fatta, si

fa e basta. Senza calcoli, senza freni. Finita la tournée dei francesi nelle vallate subalpine, Sergio viene indicato da una sorta di Politburo del Movimento Occitano

come la giovane promessa della musica nelle valli destinata a frequentare un corso

di formazione nell’ambito del Festival de Saint-Céré, nel dipartimento del Lot. Non

c’è spazio per i tentennamenti. Accetta al volo, mamma Rosanna e papà Marino consenzienti. Non ci sono esami di riparazione, hanno fiducia nell’irrequieto figlio unico.

Pensano: meglio così che con le cattive compagnie di paese. E tanto non ci sarebbe

comunque verso di fermarlo. Al momento di tornare da Frassino a Tolosa, i giovani

musicisti occitani caricano il nuovo amico sulla loro enorme Peugot da migranti. Il

Boxer solitario si trasforma allora in bagnarola stipata di persone e strumenti, i 38

chilometri della valle diventano 757 lungo il Sud della Francia.

Viaggiarono da mezzanotte a quella del giorno dopo. Sergio approfittò della sosta a Saint-Tropez, dove gli altri fecero il bagno in mare, per chiudersi in macchina

e bombardarsi di acido acetilsalicilico, una delle sue sostanze preferite di sempre. In

buona compagnia virtuale: il medicinale è citato in opere di Fabrizio De Andrè, Oasis e Charles Bukowski, gente che di day after se ne intende come lui.

Il farmaco non fallì neppure quella volta, e dopo una sudata abbondante la sera

si presentò a Tolosa sfebbrato. Lo portarono subito a vedere la piazza del Campidoglio, con la sua grande croce occitana in mezzo, e ciò rafforzò la sua sensazione

di essere entrato in un mito. Era come se tutto quello che aveva fin lì interiorizzato

a livello musicale e culturale prendesse di colpo una direzione univoca. Per quanto

concerne l’Occitania transalpina, l’aveva incontrata attraverso i racconti degli emigranti e degli stagionali, nelle storie degli acciugai, nell’eco della presenza dei suo11

natori ambulanti di ghironda. Aveva cominciato a studiare la storia di tutte le batoste subite dagli Occitani, dalla crociata del 1209, in seguito alla quale il mito fondante di quella cultura divenne, paradossalmente, una battaglia persa; fino alla

guerra del vino del 1907, a quella più recente in cui ancora nel 1973 manifestanti e

polizia si erano sparati, e alle tante rivolte che da bravo militante del MAO aveva

approfondito con le letture del caso. E poi la poesia, i trovatori, Mistral. Lì a Tolosa

tutto diventava improvvisamente concreto, con un festival di musica classica capace

di dedicare una sezione alla musica tradizionale, in quel momento in piena esplosione nell’area occitana. Erano gli anni del ritorno alla terra, dopo il boom delle città.

La Bamboche cantava “Quitte Paris”, “lascia Parigi”, e fiorivano movimenti come

“Volèm Viure al Pais”, “Vogliamo vivere in Occitania”.

Lo stesso vale per la musica. Quando arriva a Tolosa, Sergio è un diciottenne

che a vario titolo ha macinato un lustro di incontri ravvicinati con strumenti e canzoni. È nato a Torino nel 1958, presentandosi al mondo come un bambino timido

e gentile. Un’immagine che si infrange al debutto alle scuole elementari: primo

giorno di scuola e prima nota disciplinare. Un grattacapo per i genitori, però a ben

guardare un annuncio di vocazione: la maestra lo punisce perché fischia in classe.

Fino alla seconda media il rampollo Berardo divide il suo tempo tra la grande città

e il piccolo centro: durante l’anno scolastico, la settimana trascorre al popolare quartiere Barriera Nizza, nella rumorosa piazza Bengasi; nel weekend e durante le vacanze estive si va a Caraglio. Una vita sospesa, con una frontiera virtuale da oltrepassare di continuo in entrambe le direzioni. Quello delle frontiere, del resto, sarà

uno stato d’animo ricorrente. Nel transito verso la Francia, da quel Colle di Tenda

assurda barriera tra terre di evidente continuità linguistica, sociale, culturale, spirituale. Nel margine su cui muoversi sotto il profilo musicale, tra radici e innovazione.

A proposito di musica, il piccolo Berardo ci si avvicina da bambino, vedendo

suonare lo zio Oreste. Quando canta la canzone dello spazzacamino, il ragazzino si

commuove e frigna. Non è tuttavia abbastanza per scatenare la passione, anzi: alle

medie, al momento di scegliere tra musica, applicazioni tecniche e latino sceglie quest’ultima materia. Con grande soddisfazione della famiglia: è un bambino intelligente e potrà fare le scuole dei signori. Incassato il via libera per il latino, i suoi lo

premiano iscrivendolo anche a un corso di chitarra; l’idea viene a un collega di suo

padre, che lo accompagna in auto alle lezioni di solfeggio e strumento organizzate

dalla FIAT, l’azienda dove lavora il babbo. Comincia però a farsi avanti la pubertà:

di quell’esperienza si impigliano nella memoria precocemente blues del piccolo Berardo soprattutto le gambe della fascinosa insegnante e le puttane lungo i viali che

portano a Corso Dante, dove avviene il suo battesimo di studente di musica e apprende quel poco che basta per portare d’estate la chitarra a Caraglio e usarla per accompagnare la voce.

In quello scenario rurale estivo, il bambino in libera uscita dalle medie viene a

contatto con una realtà destinata a segnare la sua sensibilità. È l’incontro con i pel12

legrini. Un lontano parente di sua madre, rettore del Santuario di san Magno nel comune di Castelmagno, in Val Grana, ha in gestione anche il bar e un piccolo sportello per la vendita di santini e souvenir religiosi di cui si occupano le sorelle. Nel

periodo estivo, Sergio dà una mano e si offre anche di accompagnare i gruppi di turisti in piccole visite guidate alla Cappella Allemandi e alla parte vecchia della struttura. Il Santuario lo affascina, costruito tra il 1704 e il 1716 è carico di storia, e nella

Cappella conserva affreschi della seconda metà del quindicesimo secolo. Dietro la

costruzione, è stata rinvenuta addirittura un’ara di Marte. Dio della Guerra, ma anche protettore del bestiame. Per estensione, dei Martiri della Legione Tebea, portatori della croce lobata che è antenata di quella occitana e in seguito sterminati dai

Romani in Svizzera. Con l’avvento del Cristianesimo, nel ruolo di protezione del

bestiame Marte ha lasciato spazio ai santi del settore: san Magno, san Dalmazzo,

san Pancrazio, san Ponzio. Il povero san Magno in realtà era stato aggregato ai guerrieri della Legione Tebea senza aver mai preso un’arma in mano da vivo. Ma nei

procedimenti di sincretismo, come accade nel candomblè brasiliano o nella Santeria Cubana, non c’è tempo per questi dettagli. E lui per tutti è il guerriero che protegge. Al punto che quando, negli anni Novanta, la statua verrà trafugata e il priore

deciderà di ristabilire la verità storica sostituendola con quella di un monaco, in

omaggio al pacifico san Magno, nelle valli sarà rivolta: gli allevatori non porteranno

più il bestiame alla benedizione e gli abitanti rifiuteranno di andare in processione

con un santo disarmato. L’attrito finirà con l’allontanamento del priore, il ritrovamento della statua e l’equa spartizione della leadership, con il guerriero e il monaco

affiancati.

In un clima così accalorato e spinto sulla soglia della superstizione, il ragazzino

Berardo spera in qualche mancetta. E intanto si immerge nella prima realtà cosmopolita della sua vita, quell’andirivieni di turisti provenienti da ogni parte; al di

là dell’aspetto spirituale, i visitatori vivono la permanenza lì come una vacanza. Arrivano da tutta la provincia, dalla pianura e dalle altre valli; chi in auto, chi in corriera, altri con i carri bestiame trasformati per l’occasione in camper approssimativi. Si fanno grigliate, si tagliano salami, si banchetta di continuo. Tutti insieme,

giovani e anziani. Il momento di massima condivisione, come spesso accade in questi casi, è il canto, aiutato da abbondanti bevute di vino portato fin lì in canestri

da sei bottiglioni ciascuno, tenuti insieme con il filo di ferro. Le prime nozioni di

chitarra e lo strumento sempre a portata di mano trasformano il piccolo cicerone

in animatore da villaggio turistico, che strimpella e guida i cori. È un momento

cardine della sua formazione: attraverso la musica percepisce la gioia di vivere di

quelle persone, se ne incide nella mente un’immagine vicina alle feste contadine

magistralmente dipinte nel Cinquecento da Pieter Bruegel. È l’incontro con una

vocazione, ma non quella al sacerdozio: “Da grande voglio fare questo, suonare per

far stare bene la gente”, pensa il bambino, ignaro di avere già individuato a 12 anni

la futura missione de Lou Dalfin.

Galassia dei pellegrini a parte, in seconda e terza media al piccolo Sergio piace

da matti Gipo Farassino; è sua la prima canzone che esegue in pubblico, “La Mu13

daja”. La canta ai suoi genitori, che cominciano a pensare di avere un figlio dotato di qualche talento; forse non proprio quella passione per la medicina in cui

confidava Rosanna. Glielo conferma l’insegnante di chitarra di Torino, quando

viene a sapere che i Berardo lasciano la città. Assecondate la sua passione, ne vale

la pena: questo in sostanza il suo messaggio.

Ritorno alla fine di un mondo

Così Sergio sul periodo delle prime feste vere, sanguigne, sfrenate, cui assistette

da ragazzino e che sarebbero state destinate a segnarlo per tutta la vita in un affresco di 45 anni dopo: “Com’era bello quando cantavano, i nostri. Le prime volte

che capitava davanti a te, fresco di coscienza, non ti capacitavi della trasformazione prodigiosa. Gli adulti, sempre così gravi, facevano quel teatro, come quelli

della tele che ogni tanto, invece di parlar normale, si mettono a cantare e ballare. Ricordo le donne che uscivano certe voci da bambine sorridendo maliziose,

e sembrava che si accendessero delle luci a illuminarle. Venivano avanti senza

muoversi dalla sedia, e tutti le guardavano ascoltando le storie di innamorati e

alpini. Piene di fiori come i cimiteri. Gli uomini facevano fin paura, rossi come tacchini, con le vene grosse, gli occhi chiusi; quando li aprivano, non sembravano

amici di nessuno. Le voci non parevano arrivare dalle loro pance ma da chissà

quale grotta nascosta in fondo a quella cantina da cui partiva la processione di

bottiglie nere. Cantavano sempre più forte e sembravano sempre più arrabbiati.

I sorrisi erano rari e beffardi. Le risate esplodevano come granate tirate contro

qualcuno. Sentivi forza, orgoglio, violenza. Sentivi l’amore murato dentro ciascuno di loro cercare di uscire disperatamente spingendo fiati e parole. Lo sentivi implodere con fragore. Sentivi la sfida e il coraggio. Ora che ci penso, a distanza di tanto tempo, mi accorgo che quei figli di contadini e paesani diventati

operai, bottegai, impiegati, in quei rari momenti di festa celebravano come

guardia d’onore la fine di un mondo. Non so e non posso sapere se fosse meglio del nostro, ma darei tutto quello che ho per tornare a sedermi su quella sedia ad ascoltare le canzoni dei miei cantori bellicosi. Un po’ per gli ovvi rimpianti

anagrafici, e un po’ perché “Once were Warriors”.

Già, perché è tempo di trasloco: i genitori e il ragazzino scelgono la provincia cuneese. Persone forti, coraggiose, intraprendenti e lungimiranti, i genitori di

Sergio. Papà Marino è torinese, la famiglia materna di mamma Rosanna invece

di Caraglio. Ed è per Caraglio, oltre che per la moglie, che Marino si prende una

bella cotta. Al punto che appena possibile lascia la sicurezza del posto in Fiat per

traslocare con tutta la famiglia in bassa Valle Grana. Formalmente non è un artista; eppure in un certo senso è come lo fosse. Marino ha una vocazione, quella

per l’artigianato, il manufatto. Lavora il legno, il ferro battuto; crea mobili d’arte

e crede in quello che fa, trasforma la passione in professione. Con la stessa pervicacia e lo stesso genio con cui tanti anni dopo Sergio scarterà l’università e i lavori omologati per fare della musica un mestiere.

Quando prende residenza con la famiglia a Caraglio, il ragazzo è però appena

alla terza media. È il 1970, si iscrive alla Federazione Comunista ed è affascinato

dalla ricerca sulla musica popolare condotta dal collettivo Cantacronache, nato a

14

Torino un anno prima di lui. Intanto viene scartato dal Conservatorio Bartolomeo

Bruni di Cuneo, ma non se ne cura e impara a cavarsela anche con il flauto dolce.

Poco a poco costruisce un piccolo repertorio in cui si intrecciano la canzone di protesta italiana e le suggestioni sudamericane catapultate in Europa dagli Inti Illimani

dopo il golpe militare di Pinochet in Cile. Roba impegnata; ma pure buona per conquistare ragazzine d’estate sui lungomare di Pietra Ligure e Bordighera.

All’inizio del liceo è pronto per i primi esperimenti con un gruppetto di coetanei, i Viuletè, nato nell’ambito delle Acli e dedito alla musica popolare piemontese. Poi il primo incontro importante, con Dario Anghilante, esponente del

Movimento Autonomista Occitano alla ricerca di qualcuno che lo accompagni

con la chitarra. Sergio per la prima volta si accorge che qualcosa sta cambiando

nelle vallate; la riscoperta delle loro radici culturali è cominciata, la musica non

può esserne esclusa e lui, di Caraglio, è occitano a tutti gli effetti. Il duo si esibisce a feste dell’Unità, matrimoni, manifestazioni. Ci sono anche le prime sortite nelle vallate transalpine. Improvvisamente il repertorio piemontese dei

Viuletè gli sembra estraneo; Occitania e Piemonte sono incompatibili, e lui sceglie di fare tandem con Dario, lasciando il gruppo. Presto intorno ai due agitprop d’Oc si coagula la prima formazione dei Sonaires Ousitan: l’area culturale

è occitana, gli spettacoli sono militanti, ma tutto si esprime con strumenti generici come la chitarra acustica e il flauto traverso, dunque non connotati musicalmente in chiave d’Oc. Fino al decisivo viaggio sulla Peugeot scassata con i

musicisti di Tolosa verso il Festival de Saint-Céré.

Tornato nell’Occitania subalpina, Berardo sente l’energia come raddoppiata,

e la cospirazione per far venire alla luce il patrimonio sopito prosegue con i crismi della militanza. Non vuole fantasticare con retrogusto esotico sulle ghironde,

sui pifferi e sui violini del Lot; vuole che saltino fuori quelli della Val Grana, della

Val Maira, della Val Vermenagna, della Val Varaita, della Valle Po, della Val

Gesso, della Val Chisone, delle valli di Susa e del Chisone. Né intende rinunciare alla musica che arriva da fuori, dal mondo. Il primo disco che ha comperato in vita sua è di Jimi Hendrix, e intanto dalla galassia anglosassone arriva nell’inverno 1976-1977 il punk.

Il primo a parlargliene è Massimo Paddeo, un amico di sempre, che come

lui è cresciuto in Barriera Nizza a Torino e si è trasferito in valle. Un ragazzo

tornato da Londra gli ha portato una valigia di cassette con dischi che ancora

non si trovano in Italia. “Sai Sergio, c’è una nuova musica in Inghilterra, la chiamano punk” dice. Arriveranno di lì a poco, quei 33 giri di vinile, e Sergio ne farà

incetta da Rossi Dischi, a Cuneo: Specials, Tom Robinson Band, Ramones, Sex

Pistols, Ultravox. Un mondo nuovo. Così si trova in quella condizione ricorrente,

la stessa di quando viveva tra Caraglio e Torino. È sospeso tra mondi differenti:

il richiamo della tradizione, guidato dal ricordo delle feste al Santuario di San

Magno, e l’aria nuova dei gruppi anglosassoni. Per cominciare, cambia look: alle

camicione folk si sostituiscono giubbotto attillato e spille, rigorosamente fai da

15

te in ossequio allo spirito artigiano della montagna sommato al “do it yourself ”

del punk inglese. Tutto senza avvertire sintomi di schizofrenia particolarmente

allarmanti, conciliando semmai i due interessi.

Il terzo incomodo, la militanza politica, sfocia all’ultimo anno del liceo nel

movimentismo: nella primavera del 1977 circoli del proletariato giovanile e indiani metropolitani dilagano lungo la Penisola e fanno sentire il loro appeal anche a Cuneo. Troppa roba: nel 1977 Berardo lascia i Sonaires Ousitan e si stacca

per qualche mese dalla musica occitana. Nel frattempo è anche successo qualcos’altro. Una rivoluzione.

A scuola di vita

Il Festival de Saint-Céré sarebbe stata l’occasione buona perché Sergio mettesse

finalmente mano agli oggetti che a Frassino lo avevano lasciato a bocca aperta;

ma non era ancora il momento giusto. Alla resa dei conti, laggiù non toccò uno

strumento.

C’era troppa roba intorno: cose da fare, gente con cui parlare, ragazze bellissime,

feste tutte le sere. Non gli andava proprio di chiudersi in classe a studiare musica.

Al ritorno se ne sarebbe rammaricato un po’, ma col passare del tempo avrebbe

preso corpo in lui la convinzione che fosse stato meglio così. Per Berardo, oggi, il

virtuosismo è quella malattia per cui l’Occitania è piena di gente che sa muovere

vorticosamente le mani su una ghironda, ma esprime la poesia di un verbale dei

Carabinieri.

A Tolosa provò, sì, ad avvicinarsi al corso di ghironda, ma ci rimase appena un paio

d’ore su tre settimane di festival. Era più importante assaggiare piatti nuovi, bere

in compagnia, innamorarsi e perdere l’amata, andare a vedere i tetti a squame di

pesce e le vacche rosse con le corna enormi che sembravano uri preistorici. Gli

ospiti dormivano in una vecchia scuola, tutti per terra nei sacchi a pelo per venti

notti. I gabinetti erano buchi di pietra con porte da saloon. Gli arredi delle aule

sembravano fermi al Sacro Romano Impero: in confronto, le scuole delle borgate

subalpine di montagna erano moderne e funzionali. Tra i partecipanti al festival

c’era molta condivisione.

La sera i balli erano così frenetici e disinibiti che a Berardo sembrava di partecipare

ai misteri dionisiaci, con le ragazze bellissime trasformate in baccanti. Sotto il profilo

squisitamente musicale, il Conservatorio di Tolosa allora era una realtà molto vitale,

che gli permise di entrare nel mondo degli strumenti tradizionali guardando suonare

personaggi trascinanti come Claude Romero, il famoso suonatore di cabrette, JeanPierre Lafitte con i suoi strumenti ad ancia e il il “Piaf”, virtuoso di tamburino della

Provenza, che lo affascinò al punto di indurlo a diventare vegetariano come lui per

un anno. Il suo look ovviamente era in sintonia con lo spirito rurale che si respirava:

camicioni a quadri, pantaloni di fustagno, gli zoccoli di legno che dovevano essere

comodi e invece erano durissimi e causavano vesciche insopportabili. Tra i partecipanti

al raduno si parlava in francese, benché ogni tanto il ragazzo di Caraglio, che stava

studiando l’occitano, provasse a usarlo, soprattutto con i militanti più accesi. Non era

il momento di suonare, era il momento di respirare.

Certo, la condivisione implicava qualche piccolo inconveniente. Dopo qualche

giorno, per esempio, lo raggiunse la sua ragazza, a cui aveva telefonato entusia16

sta; peccato che si mise quasi immediatamente con uno dei tolosani. Ma lui non

ci pianse su; in fondo la tizia era più grande, e con un venticinquenne stava meglio. E poi la situazione presentava un risvolto positivo: i due nuovi fidanzatini decisero di tornare insieme in Italia, così gli diedero un passaggio fino a casa.

La rivoluzione si chiama amore, quello vero. Daniela Mandrile ha quattro anni

meno di Sergio, che l’ha vista crescere a Caraglio. È una ragazza bellissima. Nel 1976,

finite le medie, si è iscritta anche lei alle superiori a Cuneo. I due viaggiano insieme,

lui le tiene sempre il posto sulla corriera. Si chiacchiera, ci si conosce meglio. Arriva

Natale, e Sergio la invita alla biblioteca del paese, dove tornano a suonare i fricchettoni

del Conservatorio di Tolosa. Daniela non conosce la musica occitana e rimane subito stregata da quegli strani strumenti, da quei personaggi affascinanti. C’è anche

qualcuno di loro che balla, e per lei è un’altra novità assoluta: finora ha seguito qualche lezione di danza classica e si è avvicinata alla ginnastica artistica, ma passi del

genere non sapeva esistessero. Ha invece una certa dimestichezza con l’occitano, la

lingua parlata dal padre e assaporata nelle lunghe estati a Castelmagno. Berardo ancora non suona, ma è già immerso nel mondo d’Oc e la sua passione la coinvolge.

Intanto divampa la cotta reciproca, e nel 1977 i due ragazzi si mettono insieme. Sono

una coppia giovane, bella e affiatata.

Anni Settanta, si va dove porta la vita, non c’è tempo per fare calcoli. Così la fidanzatina dell’aspirante musicista resta incinta non ancora sedicenne. E allora ci si

sposa. O almeno, ci si prova. Perché il matrimonio under 16 non è previsto dalla

Chiesa cattolica, occorre una dispensa della curia vescovile. Le famiglie fanno domanda, la risposta arriva in extremis e il matrimonio si celebra nella chiesa più bella,

la Madonna del Castello, in cima al colle che domina Caraglio e la piana, da cui si

vede Cuneo e ci si sporge verso le Alpi. È il 1978, e a maggio viene al mondo la piccola Magali; Margherita, in occitano. Il viaggio di nozze ha una meta a questo punto

facile da indovinare: Tolosa, dove ciascuno dei due sposini è atteso da un regalo. Un

corso di ance per oboe nel caso di Sergio; quello di danza per Daniela. Che rimane

folgorata dall’ambiente, non le sembra possibile che un anziano suonatore di oboe

dall’aspetto trasandato, che dalle sue parti sarebbe bollato come vecchio rimbambito,

sia venerato da decine di giovani estasiati. Anche per lei quello con il Conservatorio di Tolosa è un incontro decisivo.

Intanto però la burocrazia papale non è l’unico intoppo lungo la strada della felicità. C’è anche la vita di tutti i giorni da affrontare: la famiglia si compone di un

ventenne e di una sedicenne, entrambi a reddito zero con una bambina da allevare.

Intervengono, va da sé, i nonni. Tutti i risparmi e un bel po’ di debiti vengono investiti nella tabaccheria del paese, dove, con Daniela impegnata nell’allattamento, di solito c’è Sergio. Tabaccaio a modo suo: ha sempre la ghironda in mano, la posa per servire i clienti e la riprende. È distratto, ha altro per la testa. Non può durare. Il negozio

viene ceduto. A questo punto la musica è anche una scommessa di sopravvivenza. E

il destino di papà Marino e mamma Rosanna segnato per un bel po’ di anni a venire;

sacrifici per consentire al figlio di progredire in ambito artistico e quel piccolo privilegio di essere sempre i primi ad ascoltarne le idee musicali, dato che la casa è il

suo laboratorio.

17