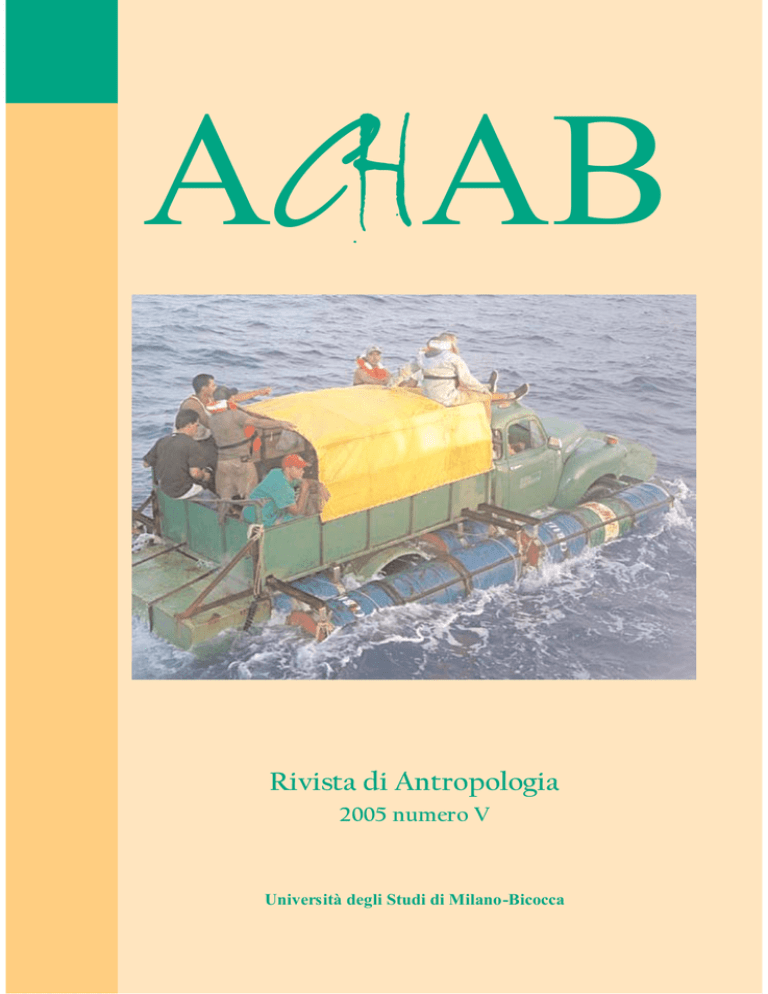

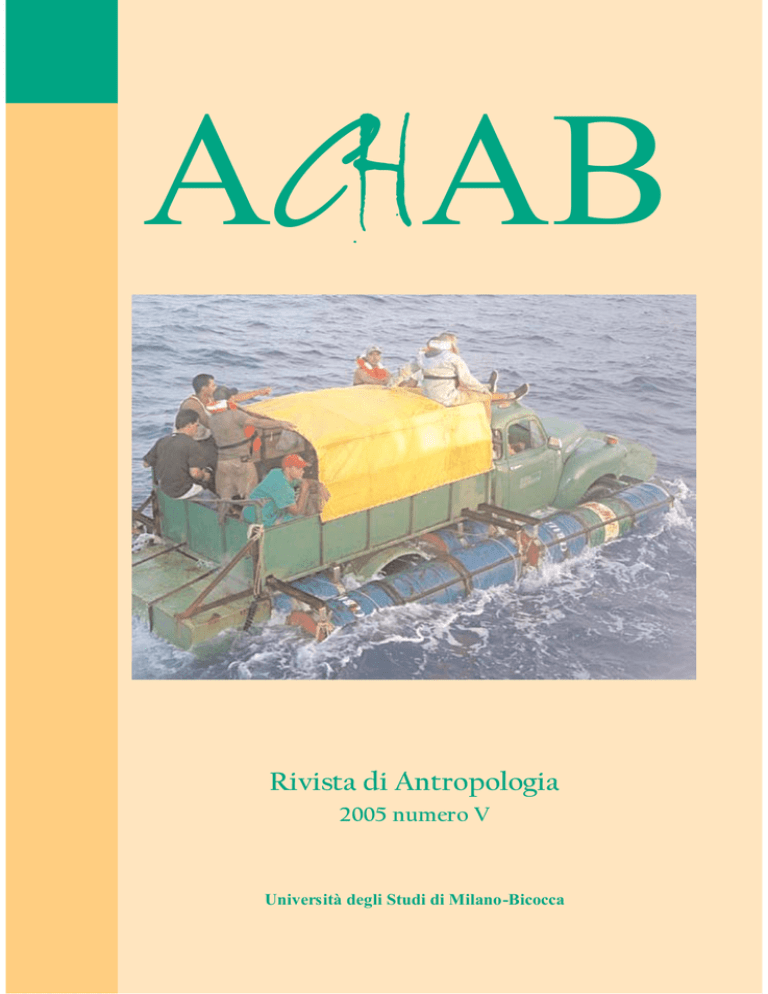

ACHAB

Rivista di Antropologia

2005 numero V

Università degli Studi di Milano-Bicocca

AChAB

Rivista studentesca di Antropologia dell'Università di

Milano-Bicocca - Numero V

Direzione editoriale

Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi

Se volete collaborare con la Rivista

inviando vostri articoli, oppure,

contattare gli autori, scrivete a:

[email protected]

Redazione

Paolo Borghi, Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele

Parodi, Fabio Vicini

Progetto Grafico

Lorenzo D'Angelo

Impaginazione

Paolo Borghi, Fabio Vicini

Tiratura: 500 copie

Non siamo riusciti a rintracciare i titolari del domino di alcune immagini

utilizzate in questa rivista. Gli autori sono invitati a contattarci.

*Immagine in copertina tratta da www.corriere.it (profughi cubani).

*Le immagini a lato e sotto a questo box sono di Anna Sambo (Benin 2004)

Visitate il sito www.studentibicocca.it/achab

In questo numero...

2

Achab, tra alterità radicale e molteplicità di prospettive

di Michele Parodi

3

L'identità Mizrahi nella società israeliana.

Riflessioni sulle categorie di nazione, etnia e classe

di Rossana Di Silvio

12

Una ricerca etnomusicologica nell'ambito delle cure 'alternative':

tre pratiche musicali di guarigione

di Patrizia Santoro

21

Dialogo sulla guerra

Siamo in guerra di Pietro Clemente

Spade e crisantemi. Antropologi in tempo di Guerra di Valerio Fusi

31

Itinerari di pre-comprensioni tra narrazione e riflessività

di Paolo Benini e Gabriella Erba

42

Quale fine per la ricerca etnografica?

Alcune osservazioni suscitate dalla lettura di "Itinerari di pre-comprensioni tra narrazione e riflessività"

di Michele Parodi

44

Relazione da Bomalang`ombe, regione di Iringa, Tanzania.

di Edoardo Occa

47

Libri e poesie

a cura di Antonio De Lauri

Gruppo di antichi cavalieri, cimitero nella valle di Bashgal, Kafiristan.

Musée Guimet, Paris.

1

Achab, tra alterità radicale e

molteplicità di prospettive

di Michele Parodi

Nella figura di Achab convergono due immagini, il re empio di

Israele raccontato dalla Bibbia e il capitano di baleniere del

romanzo di Melville.

dalla empia Gezabele, figlia del re dei Sidoni, fece si che gli dei

fenici diventassero dei nazionali in Israele. Andò a servire a Baal

e ad adorarlo. Eresse un tempio ai Baal in Samaria (Terzo libro

dei Re, 16, 29). Baal, un nome divino, teonimo polivalente dietro

cui si celano molteplici manifestazioni.

Così in Acab paradossalmente confluiscono il singolare, il Dio

unico di Israele, e il plurale, il multiforme Baal. E ancora una

volta questo rapporto impossibile può essere pensato come

metafora del rapporto dell'antropologia con i suoi oggetti, oggetti

di cui descrive la forma unica, scientifica, al medesimo tempo

negandone però l'assolutezza. Giudizi inevitabilmente

compromessi da un particolare punto di vista. Ad ogni descrizione

l'antropologia accosta segretamente il compagno nascosto, l'altro

volto senza espressione e senza occhi. Molteplicità indefinita

irriducibile ad un unico sguardo, forza ribelle e destabilizzante

attraverso cui aprirsi al mondo.

Alla fine su Acab-Baal trionferà la potenza del Dio unico. Il

profeta Elia dirà: "Prendete i profeti di Baal: non ne scampi

nemmeno uno… Elia li fece scendere al torrente Cison, ove li

uccise tutti" (Terzo libro dei Re, 18, 40). Anche Acab sarà ucciso,

ucciso in battaglia travestito per non farsi riconoscere. Come

profetizzato i cani leccheranno il suo sangue (Terzo libro dei Re,

22, 38).

In Moby Dick Achab è il capitano del Pequod all'inseguimento

della balena bianca: Moby Dick,

l'essere misterioso,

irraggiungibile e inafferrabile che affiora all'orizzonte con uno

sbuffo per poi immergersi nuovamente negli abissi marini

inaccessibili all'uomo, in acque che sembrano infinite, che tutto

ricoprono e celano. La balena bianca è il prendere forma del

sacro, il trascendente che affiora mostrando per un istante la sua

ambiguità incomprensibile.

Ma Moby Dick ha strappato una gamba ad Achab ed egli non si

rassegna a quella perdita senza spiegazione. Esige una risposta o

una vendetta. Ricerca sacrilega impossibile, senza fine, destinata

alla sconfitta.

La ricerca di Achab è pensabile come metafora dell'antropologia,

alla perenne ricerca di un'alterità che sempre gli sfugge e che

sempre gli deve sfuggire. Antropologia empia poiché non

rassegnata ad un rapporto negativo con la natura e l'uomo, ma

impegnata a svelarne la fecondità creatrice.

Contro l'intangibilità delle cose proclamata dal religioso e dalla

cultura, dall'ideologia, l'antropologia afferma il suo sguardo

kinico e sovversivo. L'antropologia come critica, come

operazione decostruttiva delle sicurezze tranquillizzanti con cui

l'alterità può essere consumata in differenza. L'antropologia

quindi sempre contro se stessa, ironicamente impegnata in

descrizioni seguite al tempo stesso dalle prove della loro precaria

incompletezza.

Ma Moby Dick può essere irresistibile incantatrice, come le

sirene di Ulisse, voce che attira. Bisogna allora tapparsi le

orecchie, attraversare l'oceano rimanendo sulla soglia dell'abisso.

Nel romanzo di Melville Achab è invece vinto dalla sua brama di

vendetta, vuole uccidere, vuole possedere la balena. Per questo la

sua lotta è destinata alla sconfitta. Uccidere Moby Dick vorrebbe

dire reificare ciò che invece trascende ogni mira totalizzante.

Achab preso e strangolato dal cappio della corda del suo arpione

scompare trascinato negli abissi dalla balena. L'alterità radicale,

al posto di suggerire un dialogo mai conclusivo, può divenire una

costruzione altrettanto ideologica con cui affermare e reificare

una diversità che impone una separazione insanabile.

Continua...

“Achab”, dipinto di Gianni Fochi

http://homepage.sns.it/fochi/Quadri.html

Achab, Acab, è anche il più empio re d'Israele, colui che sedotto

2

L'identità Mizrahi nella società israeliana

Riflessioni sulle categorie di nazione, etnia e classe

di Rossana Di Silvio

nazionale in "movimento sionista attuativo" (Barnavi, 1996).

Con l'Illuminismo e la Rivoluzione francese, anche l'ebreo si

trova ad essere proiettato nei cambiamenti che si susseguono e

che avvolgono la società in una benefica atmosfera di liberalità. In

un mondo teso all'efficienza ed aperto al talento individuale, egli

si fa strada in tutti i campi, dalla scienza, alla finanza, all'arte,

diventa "ebreo in casa e uomo nel mondo", come vuole la

haskalah, la versione ebraica dell'Illuminismo (Barnavi, 1996).

Ma questo compromesso non lo ripara dai sentimenti rancorosi

dei Gentili che vedono in lui, in quanto uomo nel mondo, il

concorrente pericoloso ed invadente, ed in quanto ebreo dunque"diverso"- facile e credibile "capro espiatorio" di tutti i

mali sociali del momento. D'altro canto, in questo mondo aperto,

liberale, borghese e nazionalista l'ebreo si inserisce male perché,

per quanti sforzi faccia, le sue radici sono sempre altrove, e nel

suo spasmodico desiderio di fondersi con la cultura circostante,

assomiglia sempre più a quel patetico personaggio kafkiano che

diventa più indigeno degli stessi indigeni, e proprio per questo

viene rifiutato.

Ancora nella seconda metà del XIX sec., gli ebrei che vivono in

Occidente continuano a sostenere con convinzione un processo di

emancipazione che sfoci naturalmente nella assimilazione alla

cultura secolare, trasformandoli in israeliti, ovvero cittadini di

pari grado dei loro compatrioti gentili, con diversa appartenenza

di culto (Barnavi, 1996). Un principio che per definizione esclude

l'emancipazione degli ebrei in qualità di nazione.

Diversa è la situazione degli ebrei dell'Europa Centro-Orientale, i

quali, proletarizzati e ghettizzati, hanno poche speranze di

assimilazione e le cui tradizioni ed istituzioni religiose

comunitarie hanno mantenuto tutta la loro energia unificatrice. La

lotta di questa comunità si orienta al riconoscimento in quanto

nazione ebraica, identificabile anche attraverso una propria

lingua, lo yiddish, una nazione pensata in quel medesimo luogo

geografico, di cui rivendicano l'appartenenza al pari degli altri

popoli coabitanti. Il Bund socialista diventa lo strumento di lotta,

espressione dell'autonomismo politico e culturale della comunità

ebraica centro-orientale, partito operaio antisionista, che vede la

luce nell'ultimo decennio dell'ottocento. Ma l'esperienza del

Bund, oltre a suscitare l'ostilità degli altri partiti operai per la sua

specificità culturale, non sarà in grado di proteggere i propri

membri dalle vessazioni non solo di classe, ma anche

antisemitiche del proletariato gentile, e andrà a confluire nel

movimento sionista politico, connotandolo in senso ideologico e

socialista, caratteristiche che gli saranno proprie da quel momento

e che andranno a condizionare fortemente la fisionomia dello

Yishuv prima e dello Stato poi (Barnavi,1996).

Questo lavoro intende proporre alcuni elementi di riflessione per

la comprensione del fenomeno di etnicizzazione della società

israeliana prendendo come riferimento paradigmatico la

condizione degli ebrei Mizrahim, sefarditi od "orientali", che dir

si voglia. Il materiale utilizzato proviene da diversi campi, storico,

etnografico, geo-politico e urbanistico, prospettando

un'interazione multidisciplinare che informa molto bene della

complessità dell'argomento (Goldberg e Salomon, 2002).

Verrà tratteggiato il contesto storico in cui ha preso idea e forma

la costruzione della nazione israeliana, sottolineando l'aspetto di

contaminazione con la cultura europea dominante e con le sue

categorie portanti, verranno analizzate la trasposizione e la

riformulazione di tali idee nell'ambito del nascente contesto

socio-politico israeliano e si concluderà con uno specifico

approfondimento sulla condizione identitaria degli ebrei Mizrahi,

sul loro strutturarsi in etno-classe e su alcune forme di resistenza

adottate contro la perifericità socio-culturale di cui sono stati fatti

oggetto.

Il contesto storico

Il 14 maggio 1948 Ben Gurion legge la Dichiarazione

d'Indipendenza di Eretz Israel, un sogno plasmato nel corso

dell'ultimo secolo ad opera di un movimento, quello sionista, che

affonda le sue radici nelle ideologie dell'ottocento europeo,

habitus sociale e culturale dei primi sostenitori provenienti

dall'Europa Centrale e Orientale. Così nazionalismo, laicità e più

tardi socialismo operaio, costituiranno le idee portanti di ciò che

diventerà un apparato statale ancor prima di avere una definizione

territoriale. Tuttavia, queste idee di nazionalismo saranno fin da

subito scarsamente condivise dall'intera collettività ebraica perché

mal si accordavano con un'altra idea di nazione, strettamente

interrelata con la religione, le cui radici spirituali, pratiche e

rituali, hanno permesso al popolo ebraico di conservare la sua

peculiarità di nazione, la sua specificità, lungo i duemila anni

dell'ultima diaspora. E non solo gli ortodossi europei, gli

haredim, sono contrari al sogno secolare sionista, anche lo Yishuv,

l'antica e scarna comunità ebraica sopravvissuta nei secoli in terra

di Palestina, gli è apertamente avverso per i medesimi motivi.

Secondo queste realtà centrate sull'ebraicità spirituale e sul "Mito

dell'Attesa", i sionisti, in gran parte atei e secolarizzati, con il loro

terreno desiderio di emancipazione sfidano apertamente la

volontà di Dio, mostrando un atteggiamento empio. Fu il nascente

antisemitismo europeo (termine coniato nel 1874) e, con il tempo,

il suo terrificante ingrossarsi, a costituire lo strumento di

maggiore forza nella traduzione del vecchio movimento religioso-

3

Alla fine dell'ottocento molti ebrei sono costretti a migrare verso

nazioni più tolleranti, gli Stati Uniti in modo particolare, ed in

Europa cominciano a circolare idee più corpose sulla

autoemancipazione del popolo ebraico. A farsi portavoce di

questa prospettiva sarà innanzitutto un medico di Odessa, Lev

Pinsker, il quale, diagnosticando l'antisemitismo come una

"perversione patologica dell'animo umano" e per ciò stesso,

"incurabile", propone come rimedio l'"occupazione di un focolare

nazionale[….]un pezzo di terra di cui avere proprietà e dal quale

nessuno straniero ci possa scacciare"(Barnavi, 1996). Non

saranno però gli ebrei occidentali, troppo impegnati nel processo

di assimilazione, a raccogliere il messaggio auto-emancipatorio

del medico di Odessa. Saranno piuttosto le comunità "orientali" a

dare concreto vigore all'azione sionista. La comunità orientale,

non solo russa ma anche polacca e rumena, affiderà a Pinsker la

leadership del movimento il cui scopo è la creazione di Eretz

Israel, innanzitutto mediante la raccolta di fondi per acquistare

terre in Palestina, e poi attraverso la migrazione in Terra Santa

che, iniziata numerosa già nel 1882, proseguirà in una successiva

ondata ai primi del novecento.

Il successo e l'entusiasmo dell'operazione non fornisce, tuttavia,

quello slancio comunitario generale che ci si sarebbe aspettato. Il

movimento sionista europeo ristagna, frammentato in centinaia di

società e con notevoli frizioni interne. L'elemento che trasmette

una nuova accelerazione sarà ancora una volta l'antisemitismo

crescente, ed in particolare il caso Dreyfus in Francia, nonché

dell'elezione di un sindaco antisemita a Vienna. Ma ancor più

varrà il pensiero e l'opera di Theodor Herzl, che intravede in

questi segnali l'anomalia storica rappresentata dagli ebrei, popolo

dotato pienamente di cultura propria ma nella particolare

condizione, per l'appunto storicamente anomala, di essere privo di

una collocazione geografica e di una identità statuale. Con "Lo

Stato degli ebrei: soluzione moderna per un problema antico" del

1896, testo fondante del sionismo politico, Herzl trasformerà in

poco tempo un movimento ormai amorfo in una macchina potente

ed efficace. Nel 1897, a Basilea, il primo Congresso Sionista

definisce chiaramente lo scopo del movimento: la creazione di un

focolare per il popolo ebraico in Palestina, che fosse garantito dal

diritto pubblico. Il movimento sionista entra realmente in azione:

viene creata un'Organizzazione Sionista Mondiale, una banca,

una struttura di divulgazione a mezzo stampa in più lingue. Lo

Stato, che si prefigura come prodotto della lunga memoria del

popolo ebraico, sarà al tempo stesso una rottura e una

continuazione della tradizione (Barnavi, 1996): rottura nel

pensiero di uno stato moderno e laico, in stretta sintonia con il

modello culturale assimilato dall'ebraismo occidentale, e

continuità nell'entusiasmo messianico di cui sono portatori quei

proletari dell'est che s'impossesseranno concretamente di quello

Stato. L'essenza del nascente Stato israeliano sarà, negli anni a

venire, proprio in questa sua doppia origine, rivelandone ogni

volta le incoerenze, i tentennamenti, le frammentazioni, l'elevata

complessità, le numerose anime che ancora nel presente

esprimono tutta la fatica della fusione, mai del tutto raggiunta, in

una unica realtà sociale (Giorgio, 2000).

Il contesto socio-politico

Si può affermare che il sionismo rappresenta la versione moderna

di un'antica ossessione ebraica: la ricerca di "normalità" (Barnavi,

1996). Un sentimento che tuttavia ha sempre espresso una sua

intrinseca ambiguità, la normalità cercata non ha mai avuto il

significato di "essere uguale agli altri", anzi l'ebraicità, ancorché

svuotata delle sue implicazioni religiose, non ha mai smesso di

essere preservata. Lo Stato così costruito sull'ideologia sionista, di

stampo fortemente socialista, doveva avere carattere di

democrazia occidentale e al tempo stesso essere Stato "ebraico",

uno Stato conforme agli ideali profetici, debitamente laicizzato e

aggiornato alle tendenze nazionalistiche dell'epoca. Una

condizione per certi versi non difforme da quella delle giovani

nazioni di recente emancipazione dal dominio coloniale: come

queste il nascente Stato israeliano prendeva a prestito da realtà

esterne, quella occidentale in primo luogo, modelli e forme di vita

sociale e politica che non gli appartenevano storicamente

(Anderson, 1996 -Hobsbawm e Ranger, 2002), ma,

differentemente da questi, gli ebrei avevano una lunga esperienza

diretta di forme riccamente elaborate di vita comunitaria

all'interno dei diversi paesi che per tanti secoli li avevano accolti,

ospitati, integrati.

L'imperativo divenne "ricollegare l'ebreo alla terra", ristabilire

concretamente questo vincolo che, assolutamente scontato per

quelle nazioni europee dispensatrici di ideologie nazionaliste, egli

aveva perduto nell'esilio prolungato (Barnavi, 1996). Era

necessario far rivivere una lingua nazionale, ormai sepolta nel

tempo, inventare una tradizione nazionalistica, un apparato

statuale, un esercito, festività ed eroi nazionali, un corpus

cerimoniale, attraverso i quali rivestire l'ebreo di un abito di

nuova foggia, nazional-moderna, rimaneggiando la storia, ma

soprattutto il mito, in modo particolare quello relativo

all'indissolubile omogeneità del popolo ebraico (Yiftachel, 1999).

Tuttavia, già nello Yishuv pre-statale, emergono numerosi

contrasti, legati principalmente alla difficoltà della co-presenza di

laici e religiosi, di cui il più importante e duraturo sarà quello tra

Mizrahi o sefarditi (la comunità di rito spagnolo proveniente

dall'area musulmana) e Ashkenazi (comunità di rito tedesco

proveniente dall'Europa centro-orientale).

Il neo Stato d'Israele erediterà, e in esso perdureranno, tutti i tratti

dell'ambivalenza insita nella coesistenza di questi due presupposti

identitari, laico e religioso, di provenienza orientale e occidentale,

che si esprimeranno nell'estrema frammentazione partitica e nella

marcata polarizzazione ideologica del Paese, nonché nella

spaccatura a livello giudiziario tra tribunali civili, fondati sul

diritto occidentale, e tribunali rabbinici, fondati sulla Torah, cui

sono tutt'oggi demandate le competenze in materia di statuto

personale dei cittadini di culto giudaico, siano essi credenti o

agnostici (Guolo, 1997 - Vidal e Algazy, 2003). Così il significato

simbolico di questi elementi della tradizione religiosa

reintroducono quel substrato che si voleva espulso dalla nuova

esegesi nazionale: una immagine spirituale della nazione ottenuta

attraverso la forzatura biblica in senso attivistico, ma anche tesa a

4

ridefinire l'autorità in campo religioso e a porsi come fonte di in cui poter consumare il mito della unicità del popolo ebraico,

legittimazione dei nuovi significati di antichi simboli.

non è riuscito nella realtà a strutturare nessuna forma di "meltingAll'interno del quadro politico e di governo del Paese tale pot" (Galili, 2004). Anzi, più premeva la spinta migratoria, più

situazione ha comportato nel tempo una tendenza generale al s'incrinava l'unitarietà della cultura politica nazionale fondativa,

raggruppamento delle forze in tre macro espressioni, già di matrice sionista-laburista, basata sul binomio identità

ampiamente visibili negli anni '20: la sinistra dell'area sionista nazionale-laicità, dando sempre più spazio alle fratture culturali o

socialista, la destra dell'area "revisionista" sionista e il Partito neoetniche e ad ulteriore frammentazione sociale (Vidal e Algazy,

Nazionale Religioso, con un'ampia componente Mizrahi.

1999).

In linea generale, dunque, il governo dello Stato israeliano ha

comportato un continuo e assai precario equilibrio dello status L’ etnicizzazione della società

quo tra l'anima laica e religiosa del costrutto identitario nazionale, Gli studi sui nazionalismi hanno esplorato raramente le

creando in definitiva un sistema fondato sulla neutralizzazione del stratificazioni sociali intra-nazionali che sono correlate al

conflitto religioso attraverso una concezione del "politico" che, processo di costruzione della nazione (Yiftachel,1997). Nel caso

anziché secolarizzare i concetti teologici, riteologizza concetti di Israele, dove i paradigmi dell'occupazione e del possesso della

secolarizzati (Barnavi, 1996 - Guolo, 1997). Inoltre, le tensioni terra, tipici del discorso sionista, sono fondanti la costruzione

culturali derivanti dalla difficoltà di scindere identità religiosa e della nazione, lo studio delle "frontiere interne", frutto della

nazionale, hanno reso impervia la

colonizzazione del territorio, può

strada della piena laicità dello

spiegare la creazione e la

Stato, anche in ragione di una

riproduzione della disparità tra gli

continua emergenza bellica che ha

ebrei Ashkenazi e Mizrahi

imposto una ricerca ad oltranza di

(Yiftachel,1998).

Dopo

un certo grado di coesione

l'indipendenza, Israele entra in una

nazionale (Giorgio, 2000). Le

fase di radicale ristrutturazione del

continue crisi, comunque, non

territorio, con una intensificazione

sono mai approdate, di fatto, a vere

delle tattiche e delle strategie nella

e

proprie

rotture;

anzi,

costruzione culturale etnocentrica

l'opposizione religiosa, anche nel

dello Yeshuv pre-statale, favorito

lungo governo delle sinistre, è

dalla acquisizione di un apparato

riuscita ad inserirsi con profitto

statale, di un esercito e della

nelle intercapedini delle divisioni

legittimazione internazionale. La

interne

ai

grandi

partiti

ristrutturazione del territorio

(Guolo,1997), e l'atteggiamento di

ruotava attorno al principio

compliance mostrato dai governi di

fondamentale della giudaizzazione

maggioranza nei confronti delle

del territorio attraverso un capillare

opposizioni religiose ortodosse è

programma di diffusione della

Le dodici tribù d’Israele

spiegabile solo se inquadrato

popolazione ebraica, fondato sul

nell'azione di un patto di sistema insito nelle

presupposto dell'appartenenza della terra al

modalità di costruzione dell'ordinamento statale (Barnavi, 1996). popolo ebraico. Il nascente stato israeliano sviluppò una forma

L'esempio più rilevante di applicazione della politica dello status esclusiva di etnonazionalismo, di cui le frontiere divennero

quo è la rinuncia del nuovo Stato a darsi una costituzione, che l'icona portante: la colonizzazione fu considerata una delle

viene in qualche modo "sostituita" dalle undici Leggi massime acquisizioni di ogni sionista, e i kibbutzim di frontiera

Fondamentali, di cui la più importante, per misurare i rapporti tra fornirono il modello per la riconquista della "Terra di

laici e religiosi, è la "Legge del Ritorno", che permette di definire Redenzione" (Yiftachel, 1999 - Massey e Jess, 2001). Prima del

chi è ebreo e le modalità di acquisizione della cittadinanza 1948, solo il 7-8% della Palestina era in mano agli ebrei, ma

israeliana. Anche in questo caso, i forti contrasti derivanti da una durante la prima ondata migratoria, tra il '49 e il '52, furono

doppia definizione, quella etnico- religiosa (appartenenza per insediati circa 240 villaggi comunitari (kibbutzim e moshavim, la

ascendenza o per conversione) e quella nazionale (appartenenza versione sionista-religiosa della comunità agricola)

per cittadinanza), sono stati risolti attraverso compromessi, sulla prevalentemente lungo la Linea Verde (Barnavi, 1996 - Yiftachel,

base dei rapporti di forza degli attori in campo, obbligando la 1999).

politica ad adottare un modello di tipo consociativo, retta sul Nel corso della seconda ondata, tra i primi anni '50 e la metà degli

meccanismo dell'"integrazione per divisione" o, più anni '60, sorsero 27 città di sviluppo e ulteriori 56 villaggi,

semplicemente sul meccanismo separazione/compensazione popolati principalmente da migranti Mizrahi, ebrei nord-africani

(Barnavi, 1996 - Guolo, 1997). Lo stato ebraico, dunque, inteso in prevalenza, ma anche medio-orientali e caucasici. Nello stesso

nel senso classico sionista di luogo d'accoglienza per tutti gli ebrei periodo numerosi gruppi di Mizrahim furono allocati in quartieri

5

urbani di "frontiera", nelle adiacenze dei quartieri o delle aree

palestinesi. Nel corso della terza ondata migratoria, circa venti

anni dopo, sorsero più di 150 piccole "città di sviluppo", situate

proprio nel cuore di entrambi i lati della Linea Verde. Questi

ulteriori insediamenti furono presentati all'opinione pubblica

come un rinnovato sforzo di giudaizzare le frontiere ostili di

Israele, usando la tipica retorica della "sicurezza nazionale"

(Yiftachel, 1998).

Dato il basso livello delle risorse socio-economiche di molti

Mizrahim, minore istruzione e basse competenze professionali,

nonchè della loro provenienza maggioritaria dalla cultura araba e

la mancanza di legami con le elites israeliane, le "città di

sviluppo" e i "quartieri di frontiera" divennero velocemente, e

così sono rimasti, specifiche concentrazioni di popolazione

Mizrahi povera, segregata e deprivata (Eickelman, 1993 Yiftachel, 1998). La politica nei confronti degli ebrei "orientali"

può considerarsi un ottimo esempio di applicazione di quel

meccanismo di separazione/compensazione su cui, si diceva, si

fonda la dinamica dello status quo in campo sociale.

Dagli studi del Centro ADVA relativi al decennio 1990-2001,

emerge la profonda disparità salariale tra ebrei di origini

occidentali ed ebrei "orientali" o asiatici; ugualmente l'istruzione

risulta nettamente a favore dei giovani appartenenti al gruppo

ashkenazi ed il dato è direttamente correlato con lo status socioeconomico (ADVA Center, 2003). Le profonde disuguaglianze tra

i diversi segmenti della popolazione, già ampiamente evidenti a

partire dagli anni settanta, sono state ulteriormente aggravate dal

recente passaggio, da parte dello Stato, da un sistema economico

fondato sulla ridistribuzione del reddito nazionale ad un'economia

di tipo liberista e globalizzata. Nel 2000, circa un terzo degli

abitanti e dei lavoratori dei kibbutz vivevano sotto la soglia di

povertà e in generale si evidenziava un peggioramento generale

delle condizioni di vita di una parte consistente della società

israeliana, in particolare a carico degli ebrei sefarditi, cui solo il

movimento-partito Sha'as faceva fronte assicurando un sistema di

assistenza sociale alternativo (Giorgio, 2000). Come agli esordi, il

carattere del nazionalismo in Israele è ashkenazi, costruito

attraverso un discorso frutto della contaminazione occidentale; la

stessa percezione del ruolo dello stato è ashkenazi, e gli ebrei

occidentali hanno raccolto più degli altri gruppi etnici i vantaggi

offerti dall'aver "occupato un focolare per il popolo ebraico".

L'autorizzazione all'imponente ondata migratoria degli anni

novanta di quasi un milione di ebrei russi, ritenuti di cultura

occidentale, va inquadrata nell'obiettivo di restituire agli

Ashkenazi quel ruolo maggioritario perduto in seguito

all'avanzamento sulla scena politica dei Sefarditi e di arginare di

conseguenza la crescente domanda di differenziazione e

riconoscimento identitari del gruppo "orientale", divenuta

nell'ultimo ventennio sempre più forte (Vidal e Algazy,

1999).Questa nuova immigrazione però ha ulteriormente

destabilizzato i già fragili equilibri preesistenti, non solo perché i

russi, a differenza degli orientali a suo tempo, sono stati accolti

con grande generosità dallo Stato (prestiti considerevoli a fondo

perduto, facilitazioni immobiliari, priorità nelle assunzioni, ecc.),

ma anche, e forse soprattutto, perché le motivazioni sottostanti

non sono di certo rappresentate da convinzioni sioniste, quanto

dalla ricerca di condizioni di vita ed economiche migliori

(Giorgio, 2000). I russi, inoltre, sono fieri della loro identità

europea, del loro modo di vivere, che ostentano e tentano di

imporre, e della loro capacità di auto-organizzarsi, anche dal

punto di vista della rappresentanza politica (Galili, 2000). Dal

canto loro gli "orientali" Mizrahi, che spesso si sono trovati a

dover condividere lo stesso spazio geografico e sociale con i

nuovi arrivati, hanno risposto con un irrigidimento di quelle

posizioni sioniste, marcatamente di tipo nazionalistico-religioso,

mostrando, tra l'altro, di aver interiorizzato l'immagine sprezzante

e quasi razzista che gli Ashkenazi avevano di loro (Vidal e

Algazy, 1999). Tuttavia, i fenomeni di intolleranza etnica che

hanno percorso Israele negli ultimi decenni hanno radici lontane,

in quella stessa figura di "ebreo nuovo" che il sionismo sognava:

un ebreo-israeliano monolitico a fondamento di una società

unitaria che aveva condotto, soprattutto negli anni '50 e '60, ad

una omogeneizzazione brutale il cui costo attuale comporta che

ogni gruppo rivendichi non solo una sua identità e collocazione,

ma l'egemonia, e che l'attuale sistema elettorale ha in qualche

modo legittimizzato attraverso l'etnicizzazione della politica

(Giorgio, 2000).

Le elites ashkenazim si sono sempre più legate ai settori avanzati

dell'economia mondiale, lasciando indietro larghi strati di

popolazione ebraica, in prevalenza Mizrahim, mentre i russi

appaiono in questo gioco ancora una incognita.

Non sono pochi gli studiosi israeliani di scienze sociali, e non

solo, a sostenere che per Israele il carattere democratico del Paese

è unicamente una costruzione percettiva, cui hanno contribuito, e

contribuiscono, a vario titolo, oltre agli apparati governativi

dominanti, i media, le accademie e la retorica politica (Yiftachel,

1999 - Warschwski, 2004). Infatti, se per democrazia s'intende la

presenza di elementi strutturali fondanti, come confini chiari entro

cui sviluppare aspetti diversificati della società civile, una

costituzione, uguaglianza di diritti politici ecc., Israele non può

dirsi una democrazia. Al massimo si può parlare di aspetti

democratici che vanno a costruire, per l'appunto, un'immagine

percettiva, interna ed esterna, intra-nazionale ed internazionale.

In realtà, così come sostiene Oren Yiftachel, ad un' indagine più

approfondita emerge il carattere prevalentemente "etnocratico" di

Israele: un regime dove l'appartenenza etnica e non di

cittadinanza è la logica principale della distribuzione delle risorse;

dove i confini dello stato e le specificità politiche sono sfuocati e

dovuti principalmente al ruolo delle diaspore etniche e alla

posizione subalterna delle minoranze; dove un gruppo etnico

divenuto dominante si è appropriato dell'apparato statuale e

determina la gran parte delle politiche pubbliche (Yiftachel,

1999).

Il carattere costitutivo di questa etnocrazia è quello della

colonizzazione etnica, ma la fusione dei principi etnocentrici con

le dinamiche della colonizzazione ha creato modelli di

stratificazione sociale e di frammentazione etnica all'interno della

stessa società. Infatti, la ragione fondante della etnocrazia ebraica,

6

ovvero l'esclusione spaziale dei palestinesi, ha subito una sorta di

diffusione intra-sociale ed ha legittimato i modelli di

etnicizzazione interna vistosamente visibili nella segregazione

spaziale e nella tensione tra ebrei Ashkenazim e Mizrahim. Come

i palestinesi, anche i Mizrahim hanno subito una

marginalizzazione spaziale all'interno del progetto di

colonizzazione israeliano, per la quale sono stati confinati nelle

periferie più isolate del territorio o nei quartieri più poveri delle

principali città israeliane, limitando fortemente il loro potenziale

di mobilitazione economica, sociale e culturale. Inoltre il

medesimo modello segregativo è stato utilizzato sia nei confronti

dei gruppi Haredim (gli ebrei ultraortodossi) che dei russi di

recente immigrazione. In altre parole, la logica segregazionista

del regime etnocratico è stata infusa nelle pratiche spaziali e

culturali che hanno lavorato per "etnicizzare" Israele (Yiftachel,

1999).

Questo processo ha comportato una serie crescente di

ripercussioni sui livelli di eguaglianza dei diritti legali e politici,

sul pluralismo culturale, sui livelli di tolleranza nei confronti degli

"altri" e, soprattutto, su genuine aperture politiche che

superassero lo stile ideologico di vita delle comunità

(Warschawski, 2004). Al contrario, la tendenza etnicistica è stata

così potente da incrementare in modo smisurato l'affiliazione

politica di matrice etnico-classista-religiosa, come è risultato

evidente nelle elezioni del '96, dove questi tipi di formazioni

politiche hanno surclassato i due partiti storici principali, i

Laburisti e il Likud, tradizionalmente più eterogenei dal punto di

vista etnico (Tzfadia e Yiftachel, 2003). Il prezzo più alto di

questa operazione è stato ovviamente pagato dai palestinesi,

seguiti a poca distanza dai Mizrahim insediati nelle città di

frontiera, nei villaggi agricoli periferici e nei quartieri poveri delle

città.

Sembra esistere un chiaro legame tra la de-arabizzazione del

territorio e la marginalizzazione dei Mizrahim. Essi sono stati

posizionati, geograficamente e culturalmente, tra gli arabi e gli

ebrei, tra Israele e i suoi vicini ostili, tra un passato orientale

sottosviluppato e un futuro occidentale di progresso (Yiftachel,

1997). Ma la profondità e l'estensione della discriminazione tra

palestinesi ed ebrei "orientali" è decisamente diversa, in quanto i

Mizrahim, ricompresi loro stessi nel progetto sionista, hanno

svolto e svolgono tuttora un ruolo attivo nella oppressione dei

palestinesi e nella giudaizzazione dei territori contesi e

colonizzati.

E' possibile dunque individuare uno stretto legame tra la

costruzione della nazione e le relazioni spaziali di gruppo

all'interno della nazione, tra impatto della colonizzazione delle

frontiere e divisione socio-politica dello spazio. Spesso gli studi

sul nazionalismo israeliano e le sue implicazioni spaziali si sono

mossi a partire dalla dicotomia oppositiva riguardo i confini

arabo-israeliani, scotomizzando l'evoluzione dei rapporti e dei

conflitti interni alla stessa società israeliana e l'impatto dello

spazio e della sua costruzione sociale sulla evoluzione delle

relazioni tra Ashkenazi e Mizrahi. Al contrario, la

individuazione/divisione dello spazio "stato-nazione" non è un

processo naturale, ma un progetto attraverso cui si costruisce una

realtà spaziale immutabile e la si radica nelle culture territoriali

mediante un rimaneggiamento degli elementi storici, diventando

in definitiva un modo efficace per legittimare la dominazione

sociale e politica di particolari gruppi (Hobsbawm e Ranger,

2002). Il lato oscuro e spesso poco discusso di questo progetto, è

l'oppressione delle minoranze socialmente periferiche, che si

manifesta attraverso svariati meccanismi, tutti finalizzati alla

riproduzione dell'egemonia della maggioranza in nome della

storia, del territorio e delle istituzioni dello stato (Massey e Jess,

2001). Interiorizzando una estrema e massificata sintesi della

prospettiva orientalista per cui le culture non-europee sono

inferiori, le elite dominanti utilizzano la medesima logica di

divisione/individuazione dello spazio per marginalizzare e

controllare socialmente i gruppi periferici in nome del cosiddetto

"interesse" della costruzione della nazione, fornendo in tal modo

una sorta di "licenza" sociale per la selezione dell'assetto culturale

e territoriale delle minoranze e creando, attraverso il mito

dell'unità nazionale, oppressione e disuguaglianza.

In questo quadro un caso particolare è rappresentato dalle società

colonizzanti, le quali secondo alcuni modelli teorici combinano

tre principali raggruppamenti sociali, spesso in relazione

gerarchica tra loro sia per quanto riguarda il potere che il

prestigio: un gruppo di potere costitutivo, il gruppo dei successivi

immigrati che vengono incorporati nel gruppo dominante ma con

status inferiore, e un debole gruppo indigeno, spesso escluso dalla

"nazione" (Massey e Jess, 2001). Una specifica strategia di

politica pubblica sancisce e definisce le profonde divisioni tra i

tre gruppi ed esercita pratiche pervasive di controllo sociale nel

percorso di costruzione della nazione: una di queste è la

colonizzazione delle regioni di frontiera e la divisione sociale

dello spazio nazionale, come nel caso di Israele (Yiftachel, 1998).

Le regioni di frontiera, dislocate ai margini geografici, politici e

culturali della società principale, giocano un ruolo centrale nella

costruzione delle identità nazionali e statuali. Esse sono zone

fisicamente e metaforicamente "indistinte", al margine del

controllo collettivo, ma che delineano la direzione dell'espansione

e della crescita, forniscono le basi per simboli, leggende e miti

usati nella costruzione dell'identità nazionale: sono il luogo dove

la collettività affina la sua identità nell'interazione con gli

"altri"(Yiftachel, 1999). La promozione e la costruzione sociale

delle regioni di frontiera hanno rappresentato un pilastro centrale

del progetto di costruzione dell'identità in molte società di

colonizzazione, ed in alcune società post-coloniali i governi

hanno deliberatamente re-insediato piccoli nuclei di gruppi etnici

maggioritari in alcune aree di frontiera interne, con lo scopo di

rinsaldare il controllo dello stato.

Le frontiere interne spesso sono presenti in quelle regioni con

un'alta concentrazione di minoranze etniche, dove il gruppo

dominante usa immagini ed ethos positivi dello sviluppo per

espandere l'influenza dell'apparato statale e riprodurre il proprio

potere. Tale operazione comporta in particolare il controllo della

pianificazione urbana e regionale, attraverso cui le elite dirigono

la collocazione e gli insediamenti in particolari aree, guidano lo

7

sviluppo, regolano l'uso del territorio ed impongono confini

municipali e burocratici (Tzfadia e Yiftachel, 2003). La divisione

sociale dello spazio è dunque fondamentale nella comprensione

delle relazioni tra gruppi, dal momento che essa riproduce

ineguaglianze sociali ed identitarie, come l'accesso ai servizi o il

prezzo della terra, con l'obiettivo di rinforzare e riprodurre una

determinata distribuzione delle risorse e delle opportunità

(Yiftachel, 1998). Come ci ricorda Edward Said, i processi di

insediamento e colonizzazione raramente sono neutrali, piuttosto

riflettono la subordinazione e la colonizzazione dello spazio, il

quale, in quanto produzione sociale, ristruttura costantemente le

percezioni sociali, in un continuo rimaneggiamento della

memoria collettiva di gruppo (Massey e Jess, 2001- Said, 1999).

Fra le altre peculiarità del colonialismo israeliano bisogna notare

che esso si è configurato più dal punto di vista territoriale che

economico (Yiftachel, 1999), ma soprattutto che, a differenza di

altre società coloniche dove il nazionalismo è stato uno sviluppo

di seconda data (Stati Uniti, Australia, Canada, ecc.), Israele è

stato portatore sin dall'inizio di uno specifico etno-colonialismo,

di matrice europea, assodato come modello a-priori del progetto

di costruzione della nazione.

Lo stato israeliano si è configurato sulla base di tre gruppi sociali:

un nucleo costitutivo di coloni, in prevalenza Ashkenazi, un

gruppo indigeno costituito dai Palestinesi, e un gruppo di

immigrati post-indipendenza, in prevalenza Mizrahi. Alla fine del

'96 la composizione di Israele contava il 34% della popolazione

Ashkenazi, il 37% Mizrahi, il 16% arabi e il rimanente 14% di

russi recentemente immigrati, con un gruppo costitutivo

dominante per il quale il controllo etnico, sia sugli arabi che sulle

minoranze ebraiche, era motivato dalla paura di una

"orientalizzazione" del Paese e della conseguente erosione della

dominazione Ashkenazi (Vidal e Algazy, 1999). La linea più

comunemente adottata è stata quella di diffondere una serie di

immagini negative sui Mizrahi e sulla loro cultura sin dagli anni

'50, quando lo stesso Ben Gurion si riprometteva, a nome dello

Stato, di assorbire queste popolazioni e di imprimere loro i valori

della Nazione ebraica (Barnavi, 1996). In parallelo la politica

pubblica si è orientata verso strategie specifiche di controllo

sociale che mantenessero e rinforzassero il ruolo dominante

Ashkenazi, come ad esempio la rapida de-arabizzazione degli

ebrei orientali, la stigmatizzazione della cultura e della lingua

araba e una generale regolamentazione di carattere restrittivo di

tutti i cittadini israeliani di origine araba.

In questo quadro, la diffusione territoriale attraverso gli

insediamenti colonici ha giocato un ruolo di primo piano,

assolvendo a due funzioni prevalenti: la ricollocazione di molti

Mizrahi nella periferia del Paese e della società, lontano dal

potere e dalle risorse più vantaggiose, e l'insediamento di molti di

questi sulle terre e sui villaggi confiscati agli arabi; una politica

che ha in tal modo orientato il conflitto tra i due principali gruppi

non-Ashkenazi (Giorgio, 2000). Parallelamente gli insediamenti,

soprattutto di frontiera, sono stati celebrati come l'asse portante

della costruzione della nazione, esempio illuminante di sacrificio

personale e strumento vitale a favore della collettività, tramite una

retorica discorsiva utile sia ad unificare la causa di ebrei

provenienti da diversi retroterra culturali, sia a consolidare la

nuova identità nazionale. La divisione sociale dello spazio è stata

resa possibile dall'attuazione di tre pratiche prevalenti: la prima

consistente nella dispersione e nel "confinamento" della

popolazione ebraica disagiata (Mizrahi), la seconda con l'uso di

meccanismi di segregazione che hanno trasformato queste località

in veri e propri ghetti, ed infine l'impiego di "procedure di

screening dei residenti" tramite cui selezionare nelle aree urbane

candidati appropriati da destinare agli insediamenti municipali

periferici (Tzfadia e Yiftachel, 2003), con lo scopo di creare una

enclave di classe media e di provenienza urbana che fungesse da

supporto alle istituzioni dello stato, ai poteri legali, nonché da

principale gestore delle risorse destinate allo sviluppo (Barnavi,

1996). Questi processi hanno portato ad una sempre maggiore

marginalizzazione degli ebrei Mizrahi che ne ha bloccato la

mobilità sociale, rinforzando ed approfondendo la loro posizione

inferiorità ed ampliando il divario che li separa dal gruppo

Ashkenazi.

La resistenza dei Mizrahim

Il movimento Mizrahi, presente in Palestina fin dai primissimi

anni del '900, ha da sempre avuto una specifica connotazione

religiosa, che a breve divenne nazional-religiosa andando a

confluire tra le correnti di minoranza del sionismo. Nonostante

l'apparente marginalità del Partito Mizrahi esso riuscì ad

esercitare all'interno del sionismo un ruolo considerevole per la

sua capacità di attrarre all'idea e al progetto sionista gli ebrei

sefarditi, più religiosi che nazionalisti. Successivamente farà parte

di tutte le coalizione di governo del Mapai (il Partito Operaio

Sionista), con l'unico scopo di consolidare il carattere ebraico

dello Stato di Israele, contribuendo a dare una connotazione

religiosa al sionismo laico ed inscrivendolo nella continuità della

tradizione, come movimento di un popolo che aspira al Ritorno e

ad un'esistenza nazionale (Guolo, 1997). Così, mentre le forze

politiche sioniste secolari sono impegnate nella costruzione dei

confini fisici dello Stato, dei nuovi miti nazionali e della

definizione dell'identità israeliana, il Mizrhai, insieme con gli altri

partiti religiosi ortodossi, parteciperà attivamente alla costruzione

di questa stessa identità attraverso una strategia di "progressiva

ebraicizzazione" dello Stato (Guolo, 1997), che punterà a stabilire

una "religione civile", come lo stesso Ben Gurion augurava, che

gradualmente sostituisse il giudaismo talmudico e rabbinico con

una esegesi biblica selettiva, di tipo mito-simbolico, in cui

venissero valorizzati elementi, come l'eroismo biblico del popolo

d'Israele, a sostegno dell'identità nazionale (Barnavi, 1996). E'

solo a partire dagli anni '70 che le espressioni di resistenza da

parte dei Mizrahim alla dominazione Ashkenazi diventano più

sostanziali e visibili. Seguendo sinteticamente le evoluzioni

temporali del movimento, prenderemo in considerazione alcuni

elementi attraverso cui, a nostro parere, si è espressa e si esprime

la rivendicazione identitaria della popolazione Mizrahi, che non si

configura soltanto come un'espressione di mera resistenza alle

politiche dominanti, ma che possiede caratteri più originali e

8

creativi.

i due modelli e questa differenza è in stretta correlazione con la

Come abbiamo detto, a partire dagli anni '70 il diffuso sentimento questione geografica e con il suo significato socio-politico.

di dissonanza dei Mizrahi si condensa in chiare manifestazioni di Secondo questa prospettiva, se sul piano nazionale la protesta dei

protesta, che a livello politico sfociano nella costituzione del Mizrahim ha dato voce alla domanda di una più equa

movimento giovanile delle "Black Panthers" e nella successiva distribuzione delle risorse pubbliche, soprattutto di natura socioascesa del Likud a scapito dei Laburisti, un partito ritenuto ormai economica, ma lo ha fatto con un tono accomodante e comunque

rappresentante esclusivo degli interessi delle elites Ashkenazi e ancorata al discorso politico sionista dei confini "legittimi", a

della classe media (Barnavi, 1996). Tuttavia, la vera novità si livello locale viene portata avanti una sfida aperta alla classe

riscontra nelle "città di sviluppo", insediamenti periferici di dominante Ashkenazi, manifestata dallo sviluppo di visioni e voci

piccola e media grandezza demografica, dove nel corso degli anni alternative (come, ma non solo, l'identità ultra-ortodossa

'50 vennero allocati la maggior parte degli immigrati mizrahim, sefardita) e con l'obiettivo di trasformare il sionismo dall'interno,

secondo una specifica strategia di "dispersione della mettendone in dubbio i paradigmi discorsivi fondanti, primo fra

popolazione", resa operativa dal cosiddetto "Piano Sharon" tutti l'essenza collettiva ebraica (Tzfadia e Yiftachel, 2003).

(1948-52), attraverso cui il nascente stato israeliano si preparava I due autori evidenziano come un gruppo etnico possa fare uso di

alla

colonizzazione

e

alla

ciò che considera essere la "corretta"

giudaizzazione del territorio (Tzfadia e

identità ed avvantaggiarsene per

Yiftachel, 2003).

soddisfare i propri interessi. L'identità

Le mobilitazioni politiche in queste

infatti si caratterizza per una natura

aree collocate lontano dai centri di

multistratificata,

frutto

delle

potere nazionali, e quindi caratterizzate

costruzioni identitarie cristallizzatesi

dalla marginalità geografica, la

nel tempo e nello spazio all'interno di

persistente deprivazione e l'instabilità

una specifica comunità, e ciò sembra

demografica, hanno assunto negli

essere particolarmente vero per quei

ultimi anni tratti sempre più radicali a

gruppi di migranti la cui identità è vista

seguito di ulteriori fattori di pressione

come segno di un basso status sociale

sociale quali le recenti e massicce

o, aggiungono gli autori, la cui identità

ondate migratorie dalle ex-repubbliche

è "intrappolata" ai margini di una

sovietiche, il cui afflusso è stato in gran

società coloniale (Yuval-Davis, 2000 parte direzionato verso queste città,

Tzfadia e Yiftachel, 2003). L'identità

nonché le ripetute crisi economiche

"intrappolata" solitamente occupa

dovute alla svolta neo-liberista e

un'area incolore collocata fra i centri di

globalizzante dell'economia israeliana

potere e benessere, in cui le possibilità

(Giorgio, 2000 - Ramadan, 2004).

di mobilità sono estremamente scarse.

Tuttavia, va sottolineato come,

La principale opzione percorribile

nonostante la loro marginalità socioresta infatti l'inclusione nella struttura

politica, le "città di sviluppo", con una

centralizzatrice nazionale, che viene

popolazione attuale di circa 800.000

tuttavia pagata con una inferiorità

unità (su 5 milioni circa di abitanti),

strutturale all'interno della società

stiano diventando sempre più una

(Tzfadia e Yiftachel, 2003). Questa è la

componente significativa della politica

strada percorsa fino ad alcuni decenni

nazionale

e

della

formazione

fa dalla comunità Mizrahi, quando ha

Gerusalemme

identitaria.

adottato l'opzione nazionale di

Erez Tzfadia e Oren Yiftachel dell'Università "Ben Gurion" di bypassare il sistema politico esistente con la nascita e il costante

Be'er Sheva, partendo dall'assunto che gli obiettivi etnici ed rafforzamento dei gruppi ultra-ortodossi (Sha'as) (Guolo,1997).

identitari sono costantemente rimodellati dal materiale e dal Diversa è la situazione (nella dimensione) a livello locale, dove

discorso politico dominante, hanno studiato le campagne di l'immediatezza e la concretezza degli interessi strettamente

mobilitazione politica dei Mizrahim dislocati nelle "città di interrelata alla difesa di uno spazio percepito come "nostro" dalla

sviluppo" prendendo in considerazione due arene fondamentali popolazione, possono favorire piccole ma paradigmatiche rotture

entro cui essa si esprime: la protesta, diciamo così, extra- nella egemonia nazionale. Le mobilitazioni degli immigrati, siano

parlamentare di respiro nazionale e le campagne per le elezioni esse nazionali o locali, hanno in comune il riconoscersi in una

locali. Queste due prospettive danno conto in modo illuminante etno-classe, ovvero rinsaldano ed emotivizzano un legame tra

dei modelli di cambiamento della mobilitazione stessa e delle origini etniche, condizioni materiali attuali e mobilitazione

forme identitarie che tali modelli sottendono (Tzfadia e Yiftachel, politica (Massey e Jess, 2001). Ciononostante la definizione di

2003). La ricerca, infatti, informa di una sostanziale differenza tra identità immigrate ed identità locali non è mai netta perché, nel

9

tempo, i gruppi immigrati sviluppano un sentimento domestico

verso il luogo in cui si sono insediati, sentimento che può

diventare "illusorio" quando il pre-dominio è minacciato

dall'arrivo e/o della presenza di nuovi gruppi etnici. In questo caso

il "luogo" diventa lo spazio di contesa e contestazione, dando vita

a mobilitazioni etniche e intensificazioni, anche violente, del

conflitto identitario.

Dalla ricerca effettuata da Tzfadia e Yiftachel sulle mobilitazioni

dei Mizrahim riportate dai due maggiori quotidiani israeliani

Ha'aretz e Ma'ariv, in particolare la protesta pubblica e la politica

locale nelle città di sviluppo nel periodo compreso tra il 1960 e il

1998, si evidenzia che, se da una parte le manifestazioni di

protesta mettono in luce il carattere di "intrappolamento" del

gruppo all'interno del discorso di potere sionista della società

coloniale israeliana, con una conseguente dimensione di

collusione, dall'altra a livello locale la protesta si carica del

sentimento di possesso identitario del luogo e aderenza spaziale

dell'identità, ed in ragione di questa forza, essa è in grado di

esprimere contrasti più aperti alle linee fondanti egemoniche,

come ad esempio verso l'indiscriminata politica di immigrazione

che riguarda il paradigma sionista dell'indiscussa omogeneità e

solidarietà tra ebrei (Tzfadia e Yiftachel, 2003).

Questo diverso carattere della mobilitazione, tra il nazionale e il

locale, informa della multistratificazione dell'identità dei

Mizrahim periferici, come del resto di gran parte delle identità

collettive, nel senso che, come argomenta Nira Yuval-Davis, per

spiegare il sentimento di cittadinanza è necessario tenere presente

come, all'interno della collettività, esso appaia una costruzione a

più strati: locale, etnico, nazionale, statale, intra/sovra-statale e

come sia influenzato, ed in fin dei conti costruito, dalle relazioni

e dai posizionamenti di ogni strato in specifici contesti storici

(Yuval-Davis, 2000).

Così l'identità Mizrahi viene giocata su più piani, anche

contraddittori tra loro, ma ugualmente espressivi delle dinamiche

cui sono sottoposti i gruppi etnici deprivati: nel gioco nazionale il

sentimento prevalente sembra essere quello di un'attiva e leale

partecipazione al progetto sionista Ashkenazi, quasi a voler

offuscare le differenze tra la periferia (le città di sviluppo) e il

centro (la società dominante), anche se ciò perpetua

"l'intrappolamento" del gruppo ai margini di quella società che ne

ha favorito la deprivazione, ma dalla quale dipendono; mentre nel

gioco locale il carattere di etno-classe si fa più preciso ed

aggressivo, ed il gruppo appare in grado di costruire anche una

contro-narrazione al discorso dominante della solidarietà ebraica.

Tzfadia e Yiftachel concludono sottolineando come la condizione

e i movimenti di resistenza dei Mizrahim periferici, la nuova e

crescente identificazione con il partito/movimento Sha'as e

l'incremento dell'uso delle categorie religiose ( in particolare

contro i russi "atei e forse nemmeno ebrei"), siano immagini delle

"fratture" che cominciano a delinearsi nel predominio della

etnocrazia secolare Ashkenazi, a partire dalle sue periferie ma con

una reale potenzialità di diffusione verso la dimensione nazionale

(Tzfadia e Yiftache, 2003 - Galili, 2004).

Conclusioni

Oren Yiftachel utilizza una suggestiva ma quanto mai esplicita

metafora per spiegare la contraddizione dello stato israeliano e il

paradosso del discorso che ha costruito attorno alla sua

contemporanea natura di stato ebraico e democratico. Esso è

come la torre di Pisa: dall'interno non è possibile coglierne le

distorsioni geometriche perché tutto è perfettamente in asse, ma

da uno sguardo esterno si nota immediatamente la sostanziale

differenza con quanto la circonda e con strutture architettoniche

simili (Yiftachel, 1999). Allo stesso modo, la maggior parte degli

ebrei accetta il carattere ebraico dello stato e lo giustifica quale

paradigma fondante del discorso sionista che è alla base del

progetto di giudaizzazione del paese e della società, anche se

questo invece di favorire una reale integrazione delle diverse

anime culturali israeliane, produce una frammentazione ed una

segregazione delle minoranze più marginalizzate, dando luogo ad

una forma statuale fondata sull'ethnos piuttosto che sul demos.

Come si è cercato di evidenziare, gli ebrei Mizrahi hanno assolto

ed assolvono a quella funzione tipica dei gruppi deprivati nei

contesti egemonici descritti da Gramsci, dove la verità dominante

viene diffusa con l'uso di narrazioni diverse sull'intera società da

parte delle elite di potere al fine di prevenire il sorgere di voci

alternative e di riprodurre in tal modo le relazioni di dominio

sociale e politico (Gramsci, 1975). Ma è altrettanto evidente che

la mobilitazione sta assumendo, seppur a partire dagli spazi

periferici, una connotazione sempre più oppositiva e dirompente.

Vorrei sottolineare come l'etnicizzazione della società israeliana e

le sue numerose implicazioni, oltre ad essere un argomento poco

trattato in lingua italiana, permetta di visualizzare le complesse

dinamiche che sottendono la costituzione e costruzione identitaria

dello Stato d'Israele, una realtà mediaticamente a noi così vicina

eppure tanto sconosciuta. L'attuale riproporsi del discorso

coloniale, dove l'immagine e il costrutto percettivo forniti dal

discorso dominante hanno un valore essenziale, non riguarda solo

quelle minoranze arabo/palestinesi che siamo abituati a

considerare in rapporto dicotomico/antinomico con Israele, ma

riguarda soprattutto gli stessi gruppi ebraici che hanno reso

possibile l'esistenza spazio-culturale della nazione. La caduta dei

miti fondanti nazionali sui quali si sono costruite le politiche e le

istituzioni, e la lotta per egemonizzare l'israelianità aperta in

tempi recenti, fanno intravedere probabili scenari di grandi

trasformazioni socio-culturali, dove i Mizrahim insieme con la

comunità russa giocheranno sicuramente un ruolo determinante.

10

Bibliografia

ADVA Center, Information on inequality and social justice in Israel: a social report, 2003,TelAviv

ANDERSON, Comunità Immaginate, 1996, Il manifesto Libri

BARNAVI, Storia d'Israele. Dalla nascita dello stato all'assassinio di Rabin, 1996, Bompiani

EICKELMAN, Popoli e culture del Medio Oriente,1993, Rosemberg & Sellier

GALILI, The end of the melting-pot ethos, 2004, Ha'aretz 29/09

GIORGIO, Disuguaglianze ed integralismi. Israele: una crisi sociale, 2000, La Rivista del Manifesto n.10

GOLDBERG, SALOMON, From Laboratory to Field: Notes on Studying Diversity in Israeli Society, 2002, Hagar n.3(1): 159-171

GRAMSCI, Quaderni del carcere, 1975, Einaudi

GUOLO, Terra e Redenzione. Il fondamentalismo nazional-religioso in Israele,1997, Guerini&Ass.

HOBSBAWM-RANGER (a cura di), L'invenzione della tradizione, 2002, Einaudi

YIFTACHEL, Nation-building or Ethnic Fragmentation? Ashkenazim, Mizrahim and Arabs in the Israeli Frontiers, 1997, Space and

Policy vol.1:149-169

YIFTACHEL, Nation-building and Social Division of Space: Ashkenazi Control over Israeli Periphery, 1998, Nationalism and

Ethnic Politics vol.4:33-58

YUVAL-DAVIS, Multilayered citizenship and boundaries of the "nation-state", 2002, Hagar n.1(1): 112-127

MASSEY, JESS (a cura di), Luoghi, culture, globalizzazione, 2001, Utet

RAMADAN, I conflitti etnici tra israeliani: un fenomeno in crescita, 2004, da www.aljazeera.net del 7/6

SAID Orientalismo (1999) Feltrinelli

TZFADIA, YIFTACHEL, Between Urban and National: Political Mobilization among Mizrahim in Israel's "developed towns", 2003,

The International Journal of Urban Policy and Planning n. 589

VIDAL ALGAZY, Il mosaico d'Israele si scompone, 1999, Le Monde Diplomatique (ed.it.), maggio

WARSCHAWSKI, A precipizio. La crisi della società israeliana, 2004, Bollati Boringhieri

11

Una ricerca etnomusicologica nell'ambito delle cure

'alternative': tre pratiche musicali di guarigione

di Patrizia Santoro

Tra il 2003 e il 2004, in occasione della tesi1 , ho realizzato una ricerca etnomusicologica con l'obiettivo di studiare alcuni metodi di

guarigione con musica utilizzati nell'ambito delle cure non convenzionali della medicina olistica. Ho focalizzato l'attenzione su tre

performance praticate in prevalenza nell'area milanese che utilizzano la musica, la danza, il canto e stati alterati di coscienza, con

finalità terapeutiche: la Trance Dance, il Vocal Harmonics in Motion e l'Arpeincoro in Meditazione. Queste tre pratiche evidenziano

e riassumono un fenomeno che si è molto sviluppato e diffuso negli ultimi anni e che consiste nella reinterpretazione e reintroduzione

sincretica di concetti, comportamenti, aspetti rituali e simbolici, tecniche musicali e terapeutiche desunte da contesti culturali "altri".

Nella mia ricerca ho tentato di comprendere l'uso e la funzione dei procedimenti tecnico-musicali e di fare emergere le connessioni

con la prassi terapeutica. L'analisi degli eventi ha rivelato l'esistenza di una rete di significati che cercherò di riassumere in queste

pagine.

Premesse

La medicina ufficiale non riconosce l'efficacia terapeutica delle

cure olistiche che quindi restano relegate su un terreno di confine

con l'ufficialità. Si qualificano comunque come terapie, ma il loro

campo di intervento si limita ad una più generica proposta di

benessere psico-somatico o spirituale.

Una convinzione comune che collega tra loro le diverse discipline

"alternative" è l'idea che esista una unità di corpo, psiche,

emozioni e mente e il presupposto che solo l'integrità dell'essere,

data dal riconoscimento e dall'accettazione di tutte le sue

componenti, garantisca una buona 'salute olistica'.

L'uomo contemporaneo è strutturalmente 'scisso' in quanto la

mente e la razionalità predominano e controllano il piano

emozionale e spirituale. I sintomi somatici sono l'espressione e la

rappresentazione simbolica del malessere più profondo e sottile

dell'anima. La strada per reintegrare le parti separate passa

dall'esclusione del predominio della componente razionale. Nel

silenzio della mente si ritrova il contatto con il proprio sé e la

comunione con l'universale. Il fondamento, che può essere

definito metafisico, delle cure olistiche si basa sul concetto di

"energia". L'energia è una grande forza che presiede alla vita, è la

vita stessa. E' presente nell'universo e nell'essere umano in una

sorta di identità tra aspetto soggettivo e universale. La sua

essenza rimanda all'idea di movimento e di trasformazione. In

quest'ottica la malattia si verifica quando il libero fluire

dell'energia è ostacolato. Un altro tratto distintivo delle cure

olistiche è la convinzione che i poteri di guarigione siano frutto di

concentrazione e di consapevolezza, condizioni psichiche che si

raggiungono attraverso la sperimentazione di stati di coscienza

fuori dall'ordinario. L'agente curativo, qualunque esso sia, non ha

potere di guarigione in sé. La sua capacità è quella di risvegliare

le energie di autoguarigione latenti. L'alterazione di coscienza,

che può andare dallo stato contemplativo o meditativo, alla trance

vera e propria, è funzionale al raggiungimento di questo obiettivo.

Questi metodi di guarigione si collocano su una sottile linea di

demarcazione tra aspetti terapeutici e sfera del sacro. Convivono

teorie derivate da correnti della psicologia contemporanea,

suggestioni religiose e spirituali, tecniche corporee orientali,

medicine cinesi, miti pagani, informazioni scientifiche e

tecnologie informatiche. Collaborano categorie concettuali e

simboliche dalle origini diverse - sia temporali che geografiche che, estrapolate dai loro contesti tradizionali originari e

riassemblate a mosaico, danno origine a nuovi universi di

significato. All'interno di questo contenitore si attuano dinamiche

di trasformazione e di ricontestualizzazione in cui alcune pratiche

connesse alla musica, alla danza e a stati modificati di coscienza

hanno trovato una nuova collocazione significante. I criteri di

formazione e di fruizione delle pratiche terapeutiche rispondono

ad esigenze di utilità e di esperienza. Quando una pratica

terapeutica non è più ritenuta utile viene abbandonata e sostituita.

L'esperienza è la prima verifica dell'utilità. Il loro denominatore

comune si può individuare in una ricerca di senso che dia risposte

integrative o sostitutive a quelle della medicina ufficiale, ritenute

inefficaci, quindi inutili.

Gli informatori e le tecniche d'indagine

L'indagine preliminare si è basata sulla consultazione di riviste

specializzate nel settore del benessere e delle tecniche alternative

e del web, che si è rivelato essere un enorme serbatoio di

informazioni riguardanti le offerte di medicina olistica presenti

sul mercato ed un efficace mezzo di pubblicità e di diffusione

delle stesse. Ho preso contatto con alcuni terapeuti che hanno

accettato di divenire gli informatori per la ricerca. Essi sono:

Tiziana Dainotto detta Anand Nirava2 per la Trance Dance,

Lorenzo Pierobon per il Vocal Harmonics in Motion e Cristina

Ruffino per Arpeincoro in Meditazione. La ricerca sul campo si

12

è basata sulla tecnica delle interviste strutturate agli informatori e

sull'osservazione degli eventi che è avvenuta, il più delle volte,

durante la partecipazione agli stessi. 'L'osservazione partecipante'

di malinowskiana memoria si è dovuta trasformare in

'partecipazione osservante' a causa della struttura fortemente

ritualizzata degli eventi che impedisce l'accesso a qualsiasi

osservatore: se si è all'interno dello spazio riservato al rituale è per

partecipare al rituale stesso, altrimenti non si è ammessi.

Le interviste sono state strutturate in modo da rilevare alcuni

elementi socio-anagrafici degli informatori e le dinamiche

personali e familiari connesse all'esercizio delle attività

terapeutico-musicali. Le domande si proponevano di chiarire gli

obiettivi degli interventi terapeutico-musicali, i concetti e i

comportamenti sottesi ai procedimenti tecnico-musicali, gli

aspetti rituali e simbolici delle pratiche e degli strumenti utilizzati,

le tradizioni di riferimento. Ho cercato di fare emergere

l'orizzonte ideologico e culturale relativo ai concetti di cura e di

guarigione ed i loro rapporti con la medicina ufficiale.

La loro attività si svolge prevalentemente a Milano e provincia,

dove abitano. Spesso, però, le sessioni terapeutico-musicali si

svolgono fuori Milano, e a volte anche fuori dell'Italia. Infatti, le

performance scelte per questa ricerca, non si praticano in una sede

fissa e i conduttori si definiscono dei "professionisti itineranti".

Quest'aspetto fa parte di un modello culturale e professionale. Le

occasioni di lavoro devono essere create di continuo attraverso

forme di pubblicità costituite da conferenze di presentazione,

distribuzione di materiale a stampa, presenza nella rete Internet3.

Le strutture che di solito accolgono proposte nell'ambito del

benessere e delle tecniche alternative sono costituite da: palestre,

istituti di medicina olistica, centri culturali, agriturismi. In

un'occasione ho seguito una conferenza in un ospedale4. Gli

eventi hanno caratteristiche in grado di adattarsi agli ambienti in

cui si realizzano. Può essere valorizzato l'aspetto di performance

musicale o coreutica in contesti di svago ed intrattenimento,

oppure fatto risaltare quello terapeutico fino ad assumere una

dimensione specificatamente medica5. Tra i partecipanti nessuno

ha assunto il ruolo di informatore perciò le informazioni

provengono prevalentemente dalle interviste ai terapeuti. Durante

la partecipazione agli eventi ho fatto qualche "chiacchierata"

informale per capire le motivazioni del ricorso alla medicina

alternativa ed in particolare alle pratiche oggetto della ricerca, il

livello di adesione ideologica all'orizzonte culturale e operativo

proposto dai conduttori e l'efficacia delle pratiche in relazione agli

obiettivi enunciati e alle aspettative riposte.

Una prima considerazione si può fare sul genere dei partecipanti:

la maggioranza è costituita da donne. Gli informatori danno

un'interpretazione che fa riferimento ad una più alta

consapevolezza ed autonomia femminile nel riconoscere il

proprio malessere psico-fisico e ad una maggiore determinazione

nella ricerca di soluzioni efficaci e alternative per affrontarlo e

risolverlo. Un'altra considerazione riguarda il primato della

pratica in questi eventi, ossia la partecipazione e il

coinvolgimento attivo dei pazienti. Gli utenti sostengono la

necessità, prioritaria rispetto alla credenza, di fare l'esperienza;

affermano che uno stato modificato di coscienza, come è quello

meditativo, non può essere spiegato, può solo essere provato.

Attraverso l'azione agita in prima persona si verifica l'utilità, si

sperimentano gli stimoli positivi per il corpo e la salute e si accede

all'espansione di coscienza che consente di prendere contatto con

le proprie emozioni, i propri sentimenti ed i comportamenti

ripetitivi che ostacolano l'autorealizzazione.

"C'è un'antropologia della musica, e si colloca in ambito

musicologico e antropologico […] poiché la musica non è altro

che un elemento che si aggiunge alla complessità del

comportamento umano."6

Alan P. Merriam

Tre metodi di guarigione 'alternativi': prassi terapeutica e

musicale

La musica "in grado di emozionare"7 gli stati modificati di

coscienza, il movimento e la danza, attraverso i quali scoprire,

esprimere ed esteriorizzare sentimenti ed emozioni, sono gli

strumenti fondamentali di molte pratiche di guarigione

'alternative'.

La Trance Dance, il Vocal Harmonics in Motione e Arpeincoro in

Meditazione sono caratterizzate da alcuni tratti comuni:

esibiscono una struttura formale fortemente ritualizzata,

utilizzano tecniche per l'induzione di stati modificati di coscienza

che vanno dalla meditazione alla trance, si basano sul principio

delle terapie di gruppo secondo il quale le manifestazioni

individuali si inseriscono in un contesto aggregativo,

partecipativo e di condivisione che garantisce l'espressione e il

contenimento.

Dal punto di vista della prassi musicale questi metodi presentano

alcuni aspetti peculiari, individuabili nel ritmo e nella danza per

la Trance Dance, nel canto corale per Vocal Harmonics in Motion

e nella pratica strumentale del suonare insieme per Arpeincoro in

Meditazione.

La Trance Dance è una terapia coreutico-musicale compresa in un

percorso neo-sciamanico8 che fa riferimento soprattutto alla

tradizione degli indiani nord americani. Si serve del ritmo delle

percussioni, di tecniche respiratorie e della danza rituale

attraverso la quale si accede ad uno stato di trance, che

rappresenta l'agente curativo di questa tecnica terapeutica. Alcuni

oggetti rivestono il valore di paraphernalia, ossia di oggetti

liturgici che, nel particolare contesto cerimoniale, assumono un

carattere sacro. In particolare una 'bandana' da collocare sugli

occhi per escludere l'esterno e concentrare l'attenzione su se

stessi. L'esclusione della vista, senso prevalente nella nostra

'cultura', induce un potenziamento della capacità percettiva degli

altri sensi, altera la mappa delle rappresentazioni sensoriali e di

conseguenza modifica le rappresentazioni della realtà. Erbe ed

incensi, bruciati durante il rituale, concorrono ad un'alterazione in

senso iperestesico delle percezioni dei partecipanti. Alcuni

strumenti, come il tamburo sciamanico e il sonaglio sciamanico,

per la loro valenza simbolico-rituale, devono essere annoverati

piuttosto tra gli oggetti 'sacri' che tra gli strumenti musicali. Il

13

primo rappresenta "il battito del cuore di madre terra", il secondo

"la voce dello spirito". Entrambi sono considerati "strumenti di

potere sciamanico" e vengono suonati dalla guaritrice per

facilitare la risoluzione di blocchi che si possono verificare nella

danza terapeutica.

Secondo la conduttrice durante la danza si accede sempre ad uno

stato di trance, nella quale lo "spirito" si incarna nel danzatore.

Attraverso questo stato è possibile modificare i comportamenti

condizionati che bloccano l'espansione creativa e prendere

contatto con il proprio vero sé. L'etnomusicologo Gilbert Rouget

ha studiato la trance religiosa di molti riti tradizionali e ha

analizzato i rapporti tra la musica e la trance. Confrontando

questo rituale contemporaneo con quelli osservati in contesti

tradizionali da Rouget, si può affermare che la Trance Dance è

strutturata formalmente come un rito di possessione. Dal punto di

vista musicale i partecipanti non sono i musicanti della propria

trance, ruolo tipico dello sciamano, bensì i posseduti, ovvero i

"musicati", secondo la definizione usata da Rouget.

Le similitudini si limitano però a questi elementi. Nel contenuto

della terapia sono rilevabili connessioni con alcune correnti della

psicologia contemporanea mescolate con la spiritualità 'non

convenzionale' espressa dai movimenti neo-sciamanici. Di fatto

questa pratica neo-sciamanica è estranea a qualsiasi implicazione

religiosa e l'entità chiamata "spirito" non è una divinità, ma è

piuttosto assimilabile al concetto di energia. E' una forza presente

nell'universo ed una delle componenti che, insieme a corpo,

mente ed emozioni, costituisce l'integrità dell'essere umano,

condizione imprescindibile per la buona "salute olistica". La

trance, indotta dalla musica e dalla danza, è una strada per

reintegrare le parti separate, o, per dirlo con le parole della

terapeuta, per "riportare a casa i pezzi di anima mancante", quindi

l'orizzonte concettuale dell'evento si colloca nell'ambito dei

principi della medicina olistica.

Per quanto riguarda la prassi musicale la Trance Dance utilizza

strumenti a percussioni, suonati dal vivo. Si tratta di vari tipi di

membranofoni (tamburo sciamanico, congas, bongos, djembe,

tam del Kenia), di idiofoni (sekere, maracas, diversi tipi di

sonagli) e il mixer. Qualche volta, quando sono disponibili

strumentisti in grado di suonarli, vengono usati il didgeridoo, la

tampura e le cristal bowls9, tutti strumenti con un forte valore

simbolico dal punto di vista terapeutico.

Gli esecutori sono musicisti professionisti, il loro ruolo è molto

importante ai fini del buon esito della performance perché si

occupano di organizzare, attraverso il ritmo, le diverse fasi della

terapia coreutico-musicale. La guaritrice, oltre a condurre la

sessione terapeutica, interpreta un ruolo musicale attraverso la

scelta e il mixaggio delle sonorità e dei ritmi adatti alle varie fasi

dell'evento. Suona anche alcuni strumenti a percussione

caratterizzati soprattutto da una valenza simbolico-rituale, come il

tamburo sciamanico e il sonaglio sciamanico.

Le percussioni agiscono su una base musicale costituita, di solito,

da CD ideati per questo tipo di rito, ma può essere utilizzato

qualsiasi pezzo musicale debitamente mixato. L'analisi musicale

di alcuni brani contenuti nei CD ha rilevato elementi di

globalizzazione culturale nei timbri, che propongono percussioni

europee, orientali, sudamericane ed un uso rilevante della tastiera

e di suoni campionati, come la voce e il respiro. Sono presenti

tratti del minimalismo americano, sonorità mediate da musica

etnica, ma anche dalla discomusic e dalla techno. I canoni sono

assolutamente occidentali per quanto riguarda gli aspetti formali,

ma soprattutto per l'utilizzo della tecnologia musicale. Un

prodotto senza anomalie interne, molto professionale, che utilizza

alcuni elementi di nota utilità comunicativa, adatto all'obiettivo

terapeutico per il quale è pensato.

Il Vocal Harmonics in Motion è un metodo che fa riferimento alle