1

REDAZIONE:

COMMISSIONE DIOCESANA DI MUSICA SACRA

CASELLA POSTALE 26

6903 LUGANO

TEL.: 091/967.43.60

FAX: 091/966.13.02

e-mail: [email protected]

Gruppo redazionale:

Antonio Bonvicini

Franco Caccia

Peppino Manzoni

Felice Rainoldi

Michele Tamagni

Incontrarsi n. 23

dicembre 2003

Editoriale ............................................................. 4

Notiziario

Corali centenarie ..........................................................5

"Giovani in festa" ..........................................................6

s

"Cantate Domino" .........................................................7

o

La pagina dell'organista

m

Recensioni

Basta saper suonare? ..................................................8

m

Repertorio

Un canto per il Natale ...................................................9

a

Riflessioni

r

"Il centenario del motu proprio di Pio X" ..................... 11

i

Dossier

o

Questione di nomi? (Parte seconda) ..........................21

Proposte per un programma ...............................26

Accogliamo con gioia il nuovo Pastore

Queste sono le prime righe dell’editoriale della redazione, già in stampa,

che abbiamo bloccato e modificato: "Assieme al Natale arriva anche un

nuovo numero di Incontrarsi. Giunge in ritardo rispetto alle previsioni, perché si attendeva la nomina del nuovo Vescovo. Non abbiamo però voluto

che si chiudesse l'anno senza…incontrarci".

e d i t o r i a l e

Accogliamo con gioia la nomina a vescovo di don Mino Grampa. Ci sembra

bello riportare qui le sue prime impressioni: «Eccomi per quello che posso

essere utile, per spendere gli anni che mi restano al servizio del Vangelo

di Cristo per la speranza del mondo e per la crescita della nostra Chiesa

ticinese. Saluto tutti i diocesani, il Vescovo in carica, monsignor Giuseppe

Torti, che ha retto con sofferta dedizione la nostra Chiesa in questi anni;

l’emerito monsignor Ernesto Togni, che mi fu maestro e guida nei primi

anni del mio servizio presbiterale. I confratelli nel sacerdozio, che operano con impegno pastorale generoso e senza i quali il Vescovo non sarebbe

in grado di svolgere la propria missione, perchè nella Chiesa, con il principio della sussidiarietà, vale soprattutto quello della Comunione.

Saluto tutti i religiosi e le religiose, che impreziosiscono la vita cristiana

con la loro testimonianza, con la loro preghiera e la loro azione. Tutti i

fedeli, le famiglie, gli anziani, i malati, i giovani, i bambini: per loro spenderò senza risparmio gli anni che il Signore vorrà ancora donarmi.

Saluto i cristiani delle altre confessioni, che operano in mezzo a noi, affinchè prevalga ciò che ci unisce e diventiamo assieme segno di speranza e

di pace per il nostro mondo.

Saluto tutti gli uomini amati da Dio, con i quali mi propongo di collaborare in un dialogo franco, aperto, rispettoso, onesto e veritiero per la

risoluzione dei problemi comuni della nostra società. [...]

Invoco la Benedizione del Signore e la protezione della Madonna della

Misericordia ed auguro a tutti di poter godere dei frutti del Natale cristiano. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace agli uomini che Dio ama».

Porgiamo i più cordiali auguri a don Mino e a tutti i nostri lettori.

4

La redazione

Corali... centenarie!

Nel 2004 due corali che regolarmente prestano servizio per le Messe diffuse settimanalmente alla TSI ed RSI festeggeranno i cento

anni di attività: si tratta della corale "S. Cecilia" di Lugano e della

corale "S. Maria dei Miracoli" di Morbio Inferiore.

È un traguardo veramente notevole e che le rispettive corali giustamente festeggiano. Su questo numero vogliamo rendere brevemente omaggio alla corale di Morbio, sul prossimo ci occuperemo

della "S. Cecilia".

n o t i z i a r i o

La corale "Santa Maria dei Miracoli" è stata fondata l'8 dicembre

1904 da mons. Alfredo Noseda, che fu parroco di Morbio per 60

anni. In questi 100 anni della sua storia essa ha accompagnato la

vita della comunità di Morbio, che ha conosciuto lungo gli anni un

forte incremento demografico, passando dal piccolo villaggio contadino di allora al borgo residenziale di oggi.

Compito principale della Corale è sempre stato quello di animare,

attraverso il canto liturgico, le celebrazioni in parrocchia, sia nella

Basilica-Santuario di Santa Maria dei Miracoli (dalla quale prende il

nome), sia nell'antica chiesa di S. Giorigio.

Con il tempo, a questo compito si sono via via aggiunti altri impegni: la collaborazione con il Centro Cattolico Radio TV della diocesi,

servizi presso altre comunità in occasione di particolari ricorrenze,

concerti...

Dal 1979 la Corale promuove il biennale Convegno delle corali liturgiche, giunto lo scorso giugno alla sua XIII edizione.

Tappa significativa lungo la strada di questo secolo è stato l'anno

1950, quando, con il maestro Sergio Tettamanti, il gruppo ha conosciuto una globale ristrutturazione, intensificando via via la preparazione e gli impegni.

Sergio Tettamanti è stato direttore fino al settembre 1993, anno

della sua prematura morte. Lo ha sostituito il maestro Franco Caccia, cha la dirige attualmente, con la collaborazione all'organo del

maestro Giordano Montanelli.

Oggi la corale di Morbio è formata da una quarantina di elementi:

adolescenti, giovani, adulti, qualcuno pure sulla soglia della terza 5

età. Già vi sono genitori e figli, fra non molto vi saranno sicuramente anche nonni e nipoti.

Per festeggiare i 100 anni sono già in programma alcuni appuntamenti musicali alle seguenti date:

- sabato 7 febbraio 2004 con il coro "B. Marcello" in S. Giorgio

- sabato 29 maggio 2004 concerto della Corale a Viganello

n o t i z i a r i o

- 8 dicembre 2004, data del compleanno, concerto della Corale e

presentazione del nuovo compact-disc del centenario.

6

Giovani in festa

La maestra del "coro giovani di Agra", formazione

che collabora alle messe

diffuse dalla TSI ed RSI,

ha pubblicato una raccolta

di canti da lei composti

dedicata specialmente ai

cori giovanili. Si tratta di

12 composizioni orginali,

per i vari momenti della

celebrazione in cui è previsto il canto (inizio, atto

penitenziale,

Gloria...).

L'accompagnamento prevede sia l'utilizzo della

tastiera che la chitarra.

Gli interessati possono rivolgersi direttamente alla

maestra del coro Viviana

Vassalli, 6927 Agra (tel.

091-9947166).

"Cantate Domino"

r e c e n s i o n i

"Cosa sarebbe il Natale senza musica? Attraverso l'interpretazione di

antifone, mottetti e cantate, dal gregoriano ai nostri giorni, Domenico Pezzini

(sacerdote, professore universitario e

pubblicista, studioso di letteratura inglese medievale) propone un percorso

di riflessione dall'Avvento all'Epifania.

Ne risulta una lectio divina fra pentagrammi e chiavi di violino per un lettore

che desidera meditare in modo originale sul Mistero della Parola che si fa

carne. Anzi, musica!"

Ecco l'elenco dei brani che l'autore

tratta:

- "Rorate coeli" (gregoriano)

- Antifone "O" (Charpentier)

- Tre cantate per l'Avvento (J. S. Bach)

- "Cantata per il SS. Natale" (Scarlatti)

- Oratorio "Messiah", prima parte (G. F. Haendel)

- Oratorio di Natale (J. S. Bach)

- "L'infanzia di Cristo" (H. Berlioz)

- "A ceremony of Carols" (B. Britten)

- "Hodie, a Christmas cantata" (V. Williams)

- "Sie werden aus saba alle kommen" (J. S. Bach)

- "Christus" (F. Mendelssohn)

- "Il viaggio dei Magi" (B. Britten)

- "Liebster Immanuel" (J. S. Bach)

- Quattro mottetti per il tempo di Natale (F. Poulenc)

Domenico Pezzini, "Cantate Domino", meditazioni musicali sul mistero del

Natale, edizioni Ancora 2003, 169 pagine, € 11.

7

l a p a g i n a d e l l'o r g a n i s t a

"Basta saper suonare?"

8

Ci è capitato sotto gli occhi il bando per l’assunzione di un organista presso

una delle basiliche più importanti dell’Italia settentrionale. Leggendo attentamente le prove previste, una domanda è nata spontaneamente:

“Basta saper suonare per fare l’organista di una chiesa?” Infatti ciò che in

termini musicali è richiesto ai concorrenti è notevole: esecuzione di brani

impegnativi di Bach, Mendelsshon, Franck, Listz; improvvisazione su tema

dato e armonizzazione di una melodia. La giuria è composta di organisti

di fama mondiale.

Non compare mai, nel bando, una parola: “liturgia”. Se anche ci si assicura il

miglior esecutore esistente, perché non verificare anche le sue conoscenze

liturgiche? Dopotutto in primis si parla di “prestare servizio alle Messe

celebrate”, e solo dopo di eventuali concerti. Ci sembra questa una notevole

mancanza, in quanto anche il miglior organista-esecutore potrebbe essere

carente in materia liturgica, e la passacaglia di Bach o i corali di Franck certo

non sono adatti ad essere eseguiti durante la celebrazione eucaristica. Già

nel n. 21 di “Incontrarsi” avevamo pubblicato un lungo articolo sull’organo

e la figura dell’organista nella liturgia rinnovata del Concilio Vaticano II.

Ne riportiamo un paragrafo: “Oltre che possedere una adeguata perizia

nell’usare lo strumento, deve conoscere e penetrare intimamente lo spirito

della liturgia, con una preparazione spirituale e una ricchezza interiore”.

Ci auguriamo quindi che la scelta cada su un organista anche con queste

competenze. Ciò che però ci preoccupa maggiormente è che la committenza non le auspichi per il proprio futuro organista.

Diocesi di Milano: IV giornata diocesana organisti

Sabato 13 marzo 2004

9.30 Relazione l´organista custode del proprio strumento. Cenni di

organaria e di restauro Leonardo Trotta, Maurizio Mancino

11.00 Il restauro conservativo, Norme e orientamenti Matteo Galli

12.00 Comunicazioni del Servizio per la Pastorale Liturgica.

12.30 Pausa pranzo.

14.00 Laboratorio Introduzione all´organaria

16.00 Conclusioni.

Al mattino la relazione si svolgerà presso il salone della curia Arcivescovile di Milano in P.za Fontana 2.

Il laboratorio si svolgerà presso la Basilica dei Santi apostoli e Nazaro

Maggiore, P.za S. Nazaro, 5 - Milano.

Quota d'Iscrizione: € 15, da versare in loco.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 11 marzo alla Segreteria

del Servizio per la Pastorale Liturgica P.zza Fontana 2 - 20122 Milano

Tel 028556.345 Fax 028556.302 E-mail [email protected]

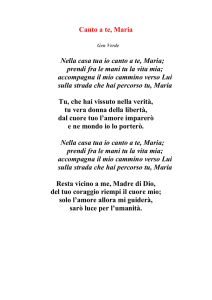

Un canto per il Natale

"In excelsis gloria"

Testo: Franco Gomiero

Musica: A. H. Brown (1830-1924)

La musica

Nella tonalità di Sol maggiore, che sottolinea la grandiosità dell’evento della

nascita di Gesù così misteriosa e gloriosa, troviamo il canto “In excelsis

gloria” scritto in forma di Corale a quattro parti dispari con accompagnamento dell’organo che raddoppia tutte le voci ed al quale è affidata una

breve introduzione di quattro battute che anticipano quella che sarà la

melodia affidata al coro.

Si articola in quattro strofe e relativi ritornelli nei quali l’assemblea è invitata

ad aggiungersi e la scrittura che proprio nel ritornello prevede le prime

due battute all’unisono ne facilita l’ingresso. Nelle seguenti sei battute,

poi, l’assemblea canterà la melodia della linea dei soprani. Da notare che

le strofe 1 e 3 iniziano in levare (cioè sull’ultimo quarto dell’ultima battuta

dell’organo che precede il loro inizio), mentre per le strofe 2 e 4 l’attacco

è in battere e anche l’intonazione melodica per contralti tenori e bassi è

diversa rispetto alla prima nota delle strofe 1 e 3.

Non presenta difficoltà ritmiche e melodiche, l’estensione è di una ottava

nel ritornello per quanto riguarda la linea del soprano che sarà la stessa per

l’assemblea, quindi di esecuzione immediata e senza forzature vocali.

r e p e r t o r i o

Il testo

“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che

abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse” (Is 9,1). La prima lettura nella

Messa della notte di Natale descrive la condizione spirituale dell’umanità

salvata da Gesù luce del mondo.

Il canto come lode, il canto manifestazione di gioia, il canto che accomuna

uomini ed angeli nella stessa azione: glorificare Dio, lodarlo, ringraziarlo

perché si è fatto uomo in Cristo Gesù per salvarci. Cantano gli angeli

la gloria del Signore nei cieli e qui sulla terra contemplano, cantando la

sua grandezza, un bimbo appena nato e già capace di illuminare la via

ai pastori che lo potranno adorare e con loro cantare al prodigio che si è

compiuto.

Nelle quattro semplici e brevi strofe che compongono questo canto è

riassunto il grande dono che Dio ha fatto agli uomini e tutta la gioia degli

uomini che finalmente vedono compiere la promessa di eterna alleanza

e la salvezza giungere.

9

r e p e r t o r i o

Da sottolineare la chiarezza di scrittura quando, nelle strofe, le voci che

paiono avere andamento omoritmico producono in modo più evidente una

esecuzione ritardata delle sillabe che rendono interessante e più viva la

partitura, come per esempio alla battuta 11 dove il soprano ritarda la penultima sillaba della battuta rispetto alle altre tre voci.

Nell’eseguire le strofe si faccia attenzione a definire il fraseggio in modo

preciso affinché il testo sia rispettato dal punto di vista letterario e, di conseguenza, più facilmente comprensibile.

Pertanto si raccomanda di collocare i fiati seguendo la punteggiatura,

notando, in particolare: nella seconda strofa è fondamentale unire in un

unico fiato secondo e terzo verso; nelle restanti strofe sono invece da unire i primi due versi. L’aspetto narrativo del testo è reso perfettamente dal

tempo binario e la pulsazione metronomica rende l’esecuzione morbida

ma solenne.

Quando eseguirlo

Un inno per il tempo di Natale. Non è da confondersi con il Gloria a Dio

previsto dalla Messa da cui si differenzia per il testo. Oltre che all’inizio e,

ancor meglio, alla Comunione, si potrebbe eseguire questo corale al termine

del Vangelo prolungando, così, il canto degli angeli. Potrà essere opportuno

che chi legge il Vangelo elimini l’acclamazione Parola del Signore in modo

da evitare che l’assemblea si sieda come d’abitudine in quel momento,

in questo modo questo canto diventerà un inno di lode e adorazione al

mistero dell’Incarnazione.

E. Marangoni

1.

Rit.

2.

3.

4.

Nel buio della notte una luce sfolgorò.

Voci di gioia cantano: in excelsis gloria!

In excelsis gloria! In excelsis gloria!

A Betlemme è nato Gesù:

una schiera d’angeli canta al Figlio di Dio: in excelsis gloria!

Accorrono i pastori a veder la novità.

Cantano lieti con stupor: in excelsis gloria!

Il prodigio si compie per noi: Dio ci salva in Cristo Gesù.

Tutti insieme cantiamo: in excelsis gloria!

10 (da Musica e Assemblea n. 2, 1999)

Il centenario del "Motu proprio" di Pio X

CHIROGRAFO DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PAOLO II

PER IL CENTENARIO DEL MOTU PROPRIO

"TRA LE SOLLECITUDINI” SULLA MUSICA SACRA

2. Questa impostazione è stata ripresa dal Concilio Ecumenico Vaticano

II nel capitolo VI della Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla sacra

Liturgia, dove si richiama con chiarezza la funzione ecclesiale della musica

sacra: “La tradizione musicale di tutta la Chiesa costituisce un patrimonio

di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell’arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrale della liturgia solenne”. II Concilio ricorda, inoltre, che “il

canto sacro è stato lodato sia dalla Sacra Scrittura, sia dai Padri, sia dai

Romani Pontefici che recentemente, a cominciare da san Pio X, hanno

sottolineato con insistenza il compito ministeriale della musica sacra nel

servizio divino”.

Continuando, infatti, l’antica tradizione biblica, a cui lo stesso Signore e gli

Apostoli si sono attenuti (cfr Mt 26,30; Ef 5,19; Col 3,16), la Chiesa lungo

r i f l e s i o n i

1. Mosso dal vivo desiderio “di mantenere e di promuovere il decoro della

Casa di Dio”, il mio Predecessore san Pio X emanava, cento anni fa, il

Motu proprio “Tra le sollecitudini”, che aveva come oggetto il rinnovamento

della musica sacra nelle funzioni del culto. Con esso egli intendeva offrire alla Chiesa concrete indicazioni in quel vitale settore della Liturgia,

presentandole “quasi a codice giuridico della musica sacra”. Anche tale

intervento rientrava nel programma del suo pontificato, che egli aveva

sintetizzato nel motto “Instaurare omnia in Cristo”.

La ricorrenza centenaria del documento mi offre l’occasione di richiamare

l’importante funzione della musica sacra, che san Pio X presenta sia come

mezzo di elevazione dello spirito a Dio, sia come prezioso aiuto per i fedeli

nella “partecipazione attiva ai sacrosanti misteri e alla preghiera pubblica

e solenne della Chiesa".

La speciale attenzione che è doveroso riservare alla musica sacra, ricorda

il santo Pontefice, deriva dal fatto che essa, “come parte integrante della

solenne Liturgia, ne partecipa il fine generale, che è la gloria di Dio e la

santificazione ed edificazione dei fedeli”. Interpretando ed esprimendo il

senso profondo del sacro testo a cui è intimamente legata, essa è capace

di “aggiungere maggiore efficacia al testo medesimo, affinché i fedeli [...]

meglio si dispongano ad accogliere in sé i frutti della grazia, che sono

propri della celebrazione dei sacrosanti misteri”.

11

r i f l e s s i o n i

tutta la sua storia ha favorito il canto nelle celebrazioni liturgiche, fornendo

secondo la creatività di ogni cultura stupendi esempi di commento melodico

dei testi sacri nei riti tanto dell’Occidente quanto dell’Oriente.

Costante, poi, è stata l’attenzione dei miei Predecessori a questo delicato

settore, per il quale hanno richiamato i principi fondamentali che devono

animare la produzione di musica sacra, specie se destinata alla Liturgia.

Oltre al Papa san Pio X, sono da ricordare, tra gli altri, i Papi Benedetto

XIV con l’Enciclica Annus qui (19 febbraio 1749), Pio XII con le Encicliche

Mediator Dei (20 novembre 1947) e Musicae sacrae disciplina (25 dicembre

1955), ed infine Paolo VI con i luminosi pronunciamenti che ha disseminato

in molteplici interventi.

I Padri del Concilio Vaticano II non hanno mancato di ribadire tali principi,

in vista di una loro applicazione alle mutate condizioni dei tempi. Lo hanno

fatto in uno specifico capitolo, il sesto, della Costituzione Sacrosanctum

Concilium. Papa Paolo VI provvide poi alla traduzione in norme concrete

di quei principi, soprattutto per mezzo dell’Istruzione Musicam sacram,

emanata, con la sua approvazione, il 5 marzo 1967 dall’allora Sacra

Congregazione dei Riti. A quei principi di ispirazione conciliare occorre

costantemente rifarsi per promuovere, in conformità alle esigenze della

riforma liturgica, uno sviluppo che sia, anche in questo campo, all’altezza

della tradizione liturgico-musicale della Chiesa. Il testo della Costituzione

Sacrosanctum Concilium in cui si afferma che la Chiesa “approva ed ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte, dotate delle dovute

qualità”, trova gli adeguati criteri di applicazione nei nn. 50-53 dell’Istruzione

Musicam sacram ora menzionata.

3. In varie occasioni anch’io ho richiamato la preziosa funzione e la grande

importanza della musica e del canto per una partecipazione più attiva e

intensa alle celebrazioni liturgiche, ed ho sottolineato la necessità di “purificare il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione,

da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell’atto che

si celebra”, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica.

In tale prospettiva, alla luce del magistero di san Pio X e degli altri miei

Predecessori e tenendo conto in particolare dei pronunciamenti del Concilio

Vaticano II, desidero riproporre alcuni principi fondamentali per questo importante settore della vita della Chiesa, nell’intento di far sì che la musica

liturgica risponda sempre più alla sua specifica funzione.

12

r i f l e s i o n i

4. Sulla scia degli insegnamenti di san Pio X e del Concilio Vaticano II, occorre innanzitutto sottolineare che la musica destinata ai sacri riti deve

avere come punto di riferimento la santità: essa di fatto, “sarà tanto più

santa quanto più strettamente sarà unita all’azione liturgica”. Proprio

per questo, “non indistintamente tutto ciò che sta fuori dal tempio

(profanum) è atto a superarne la soglia”, affermava saggiamente il mio

venerato Predecessore Paolo VI, commentando un decreto del Concilio

di Trento e precisava che “se non possiede ad un tempo il senso della

preghiera, della dignità e della bellezza, la musica - strumentale e

vocale - si preclude da sé l’ingresso nella sfera del sacro e del religioso”. D’altra parte la stessa categoria di “musica sacra” oggi ha subito

un allargamento di significato tale da includere repertori i quali non possono entrare nella celebrazione senza violare lo spirito e le norme della

Liturgia stessa.

La riforma operata da san Pio X mirava specificamente a purificare la musica di chiesa dalla contaminazione della musica profana teatrale, che in

molti Paesi aveva inquinato il repertorio e la prassi musicale liturgica. Anche

ai tempi nostri è da considerare attentamente, come ho messo in evidenza

nell’Enciclica Ecclesia de Eucharistia, che non tutte le espressioni delle

arti figurative e della musica sono capaci “di esprimere adeguatamente il

Mistero colto nella pienezza di fede della Chiesa”. Di conseguenza, non

tutte le forme musicali possono essere ritenute adatte per le celebrazioni

liturgiche.

5. Un altro principio enunciato da san Pio X nel Motu proprio Tra le sollecitudini, principio peraltro intimamente connesso con il precedente, è

quello della bontà delle forme. Non vi può essere musica destinata alla

celebrazione dei sacri riti che non sia prima “vera arte”, capace di avere

quell’efficacia “che la Chiesa intende ottenere accogliendo nella sua liturgia

l’arte dei suoni”. E tuttavia tale qualità da sola non basta. La musica liturgica

deve infatti rispondere a suoi specifici requisiti: la piena aderenza ai testi

che presenta, la consonanza con il tempo e il momento liturgico a cui

è destinata, l’adeguata corrispondenza ai gesti che il rito propone. I

vari momenti liturgici esigono, infatti, una propria espressione musicale,

atta di volta in volta a far emergere la natura propria di un determinato

rito, ora proclamando le meraviglie di Dio, ora manifestando sentimenti di

lode, di supplica o anche di mestizia per l’esperienza dell’umano dolore,

un’esperienza tuttavia che la fede apre alla prospettiva della speranza

13

cristiana.

r i f l e s s i o n i

6. Canto e musica richiesti dalla riforma liturgica - è bene sottolinearlo

- devono rispondere anche a legittime esigenze di adattamento e di

inculturazione. È chiaro, tuttavia, che ogni innovazione in questa delicata

materia deve rispettare peculiari criteri, quali la ricerca di espressioni musicali che rispondano al necessario coinvolgimento dell’intera assemblea

nella celebrazione e che evitino, allo stesso tempo, qualsiasi cedimento alla

leggerezza e alla superficialità. Sono altresì da evitare, in linea di massima,

quelle forme di “inculturazione” di segno elitario, che introducono nella

Liturgia composizioni antiche o contemporanee che sono forse di valore

artistico, ma che indulgono ad un linguaggio ai più incomprensibile.

In questo senso san Pio X indicava - usando il termine universalità - un

ulteriore requisito della musica destinata al culto: “…pur concedendosi ad

ogni nazione - egli annotava - di ammettere nelle composizioni chiesastiche quelle forme particolari che costituiscono in certo modo il carattere

specifico della musica loro propria, queste però devono essere in tal maniera subordinate ai caratteri generali della musica sacra, che nessuno

di altra nazione nell’udirle debba provarne impressione non buona”. In

altri termini, il sacro ambito della celebrazione liturgica non deve mai

diventare laboratorio di sperimentazioni o di pratiche compositive ed

esecutive introdotte senza un’attenta verifica.

7. Tra le espressioni musicali che maggiormente rispondono alle qualità

richieste dalla nozione di musica sacra, specie di quella liturgica, un posto

particolare occupa il canto gregoriano. Il Concilio Vaticano II lo riconosce

come “canto proprio della liturgia romana” a cui occorre riservare a

parità di condizioni il primo posto nelle azioni liturgiche in canto celebrate

in lingua latina. San Pio X rilevava come la Chiesa lo ha “ereditato dagli

antichi padri”, lo ha ”custodito gelosamente lungo i secoli nei suoi codici

liturgici” e tuttora lo propone ai fedeli” come suo, considerandolo “come il

supremo modello della musica sacra”. Il canto gregoriano pertanto continua

ad essere anche oggi elemento di unità nella liturgia romana.

Come già san Pio X, anche il Concilio Vaticano II riconosce che “gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, non vanno

esclusi affatto dalla celebrazione dei divini uffici”. Occorre, pertanto,

vagliare con attenta cura i nuovi linguaggi musicali, per esperire la possibilità di esprimere anche con essi le inesauribili ricchezze del Mistero

riproposto nella Liturgia e favorire così la partecipazione attiva dei fedeli

14 alle celebrazioni.

r i f l e s s i o n i

8. L’importanza di conservare e di incrementare il secolare patrimonio

della Chiesa induce a prendere in particolare considerazione una specifica

esortazione della Costituzione Sacrosanctum Concilium: “Si promuovano

con impegno le scholae cantorum specialmente presso le chiese

cattedrali”. A sua volta l’Istruzione Musicam sacram precisa il compito

ministeriale della schola: “E’ degno di particolare attenzione, per il servizio

liturgico che svolge, il coro o cappella musicale o schola cantorum. In

seguito alle norme conciliari riguardanti la riforma liturgica, il suo compito

è divenuto di ancor maggiore rilievo e importanza: deve, infatti, attendere

all’esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti,

e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. Pertanto [...] si abbia e si promuova con cura specialmente nelle cattedrali e altre chiese

maggiori, nei seminari e negli studentati religiosi, un coro o una cappella

musicale o una schola cantorum”. Il compito della schola non è venuto

meno: essa infatti svolge nell’assemblea il ruolo di guida e di sostegno e,

in certi momenti della Liturgia, ha un proprio ruolo specifico.

Dal buon coordinamento di tutti - il sacerdote celebrante e il diacono, gli

accoliti, i ministranti, i lettori, il salmista, la schola cantorum, i musicisti, il

cantore, l’assemblea - scaturisce quel giusto clima spirituale che rende il

momento liturgico veramente intenso, partecipato e fruttuoso. L’aspetto

musicale delle celebrazioni liturgiche, quindi, non può essere lasciato

né all’improvvisazione, né all’arbitrio dei singoli, ma deve essere affidato ad una bene concertata direzione nel rispetto delle norme e

delle competenze, quale significativo frutto di un’adeguata formazione

liturgica.

9. Anche in questo campo, pertanto, si evidenzia l’urgenza di promuovere una solida formazione sia dei pastori che dei fedeli laici. San

Pio X insisteva particolarmente sulla formazione musicale dei chierici. Un

richiamo in tal senso è stato ribadito anche dal Concilio Vaticano II: “Si

curino la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati

dei religiosi e delle religiose e negli studentati, come pure negli altri

istituti e scuole cattoliche”. L’indicazione attende di essere pienamente

realizzata. Ritengo pertanto opportuno richiamarla, affinché i futuri pastori

possano acquisire una adeguata sensibilità anche in questo campo.

In tale opera formativa un ruolo speciale viene svolto dalle scuole di musica sacra, che san Pio X esortava a sostenere e a promuovere, e che il

Concilio Vaticano II raccomanda di costituire ove possibile. Frutto concreto 15

r i f l e s s i o n i

della riforma di san Pio X fu l’erezione in Roma, nel 1911, otto anni dopo il

Motu proprio, della “Pontificia Scuola Superiore di Musica Sacra”, divenuta

in seguito “Pontificio Istituto di Musica Sacra”. Accanto a questa istituzione

accademica ormai quasi centenaria, che ha reso e rende un qualificato servizio alla Chiesa, vi sono tante altre Scuole istituite nelle Chiese particolari,

che meritano di essere sostenute e potenziate per una sempre migliore

conoscenza ed esecuzione di buona musica liturgica.

10. Avendo la Chiesa sempre riconosciuto e favorito il progresso delle

arti, non deve stupire che, oltre al canto gregoriano e alla polifonia, essa

ammetta nelle celebrazioni anche la musica più moderna, purché rispettosa sia dello spirito liturgico che dei veri valori dell’arte. È perciò

consentito alle Chiese nelle varie Nazioni di valorizzare, nelle composizioni

finalizzate al culto, “quelle forme particolari che costituiscono in certo modo

il carattere specifico della musica loro propria”. Nella linea del mio santo

Predecessore e di quanto stabilito più di recente dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium, anch’io, nell’Enciclica Ecclesia de Eucharistia, ho inteso

fare spazio ai nuovi apporti musicali menzionando, accanto alle ispirate

melodie gregoriane, “i tanti e spesso grandi autori che si sono cimentati

con i testi liturgici della Santa Messa”.

11. Il secolo scorso, con il rinnovamento operato dal Concilio Vaticano II,

ha conosciuto uno speciale sviluppo del canto popolare religioso, del quale

la Sacrosanctum Concilium dice: “Si promuova con impegno il canto

popolare religioso, in modo che nei pii e sacri esercizi, come pure

nelle stesse azioni liturgiche, [...] possano risuonare le voci dei fedeli”.

Tale canto si presenta particolarmente adatto alla partecipazione dei fedeli

non solo alle pratiche devozionali, “secondo le norme e le disposizioni delle

rubriche”, ma anche alla stessa Liturgia. Il canto popolare, infatti, costituisce “un vincolo di unità e un’espressione gioiosa della comunità orante,

promuove la proclamazione dell’unica fede e dona alle grandi assemblee

liturgiche una incomparabile e raccolta solennità”.

12. A riguardo delle composizioni musicali liturgiche faccio mia la “legge

generale”, che san Pio X formulava in questi termini: “Tanto una composizione per chiesa è più sacra e liturgica, quanto più nell’andamento,

nella ispirazione e nel sapore si accosta alla melodia gregoriana, e

tanto meno è degna del tempio, quanto più da quel supremo modello

16 si riconosce difforme”. Non si tratta evidentemente di copiare il canto

13. Da ultimo, vorrei ancora ricordare ciò che san Pio X disponeva sul piano

operativo, al fine di favorire l’effettiva applicazione delle indicazioni date nel

Motu proprio. Rivolgendosi ai Vescovi, egli prescriveva che istituissero

nelle loro diocesi “una commissione speciale di persone veramente

competenti in cose di musica sacra”. Là dove la disposizione pontificia

fu messa in pratica i frutti non sono mancati. Attualmente sono numerose

le Commissioni nazionali, diocesane ed interdiocesane che offrono il loro

prezioso apporto nella preparazione dei repertori locali, cercando di operare

un discernimento che tenga conto della qualità dei testi e delle musiche.

Auspico che i Vescovi continuino ad assecondare l’impegno di queste

Commissioni, favorendone l’efficacia nell’ambito pastorale.

Alla luce dell’esperienza maturata in questi anni, per meglio assicurare

l’adempimento dell’importante compito di regolamentare e promuovere

la sacra Liturgia, chiedo alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti di intensificare l’attenzione, secondo le sue finalità

r i f l e s s i o n i

gregoriano, ma piuttosto di far sì che le nuove composizioni siano pervase

dallo stesso spirito che suscitò e via via modellò quel canto. Solo un artista

profondamente compreso del sensus Ecclesiae può tentare di percepire

e tradurre in melodia la verità del Mistero che si celebra nella Liturgia. In

questa prospettiva, nella Lettera agli Artisti scrivevo: “Quante composizioni

sacre sono state elaborate nel corso dei secoli da persone profondamente

imbevute del senso del mistero! Innumerevoli credenti hanno alimentato la

loro fede alle melodie sbocciate dal cuore di altri credenti e divenute parte

della Liturgia o almeno aiuto validissimo al suo decoroso svolgimento.

Nel canto la fede si sperimenta come esuberanza di gioia, di amore, di

fiduciosa attesa dell’intervento salvifico di Dio”.

È dunque necessaria una rinnovata e più approfondita considerazione dei

principi che devono essere alla base della formazione e della diffusione di

un repertorio di qualità. Solo così si potrà consentire all’espressione musicale di servire in maniera appropriata al suo fine ultimo che “è la gloria

di Dio e la santificazione dei fedeli”.

So bene che anche oggi non mancano compositori capaci di offrire, in

questo spirito, il loro indispensabile apporto e la loro competente collaborazione per incrementare il patrimonio della musica a servizio di una

Liturgia sempre più intensamente vissuta. Ad essi va l’espressione della

mia fiducia, unita all’esortazione più cordiale perché pongano ogni impegno

nell’accrescere il repertorio di composizioni che siano degne dell’altezza

dei misteri celebrati e, al tempo stesso, adatte alla sensibilità odierna.

17

r i f l e s s i o n i

istituzionali, al settore della musica sacra liturgica, avvalendosi delle competenze delle diverse Commissioni ed Istituzioni specializzate in questo

campo, come anche dell’apporto del Pontificio Istituto di Musica Sacra. È

importante, infatti, che le composizioni musicali utilizzate nelle celebrazioni

liturgiche rispondano ai criteri opportunamente enunciati da san Pio X e

sapientemente sviluppati sia dal Concilio Vaticano II che dal successivo

Magistero della Chiesa. In tale prospettiva, confido che anche le Conferenze episcopali compiano accuratamente l’esame dei testi destinati al

canto liturgico, e prestino speciale attenzione nel valutare e promuovere

melodie che siano veramente adatte all’uso sacro.

18

14. Sempre sul piano pratico, il Motu proprio di cui ricorre il centesimo anniversario affronta anche la questione degli strumenti musicali da utilizzare

nella Liturgia latina. Tra essi riconosce senza esitazione la prevalenza

dell’organo a canne, circa il cui uso stabilisce opportune norme. Il Concilio

Vaticano II ha recepito pienamente l’orientamento del mio santo Predecessore stabilendo: “Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l’organo a

canne, strumento tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli

animi a Dio e alle cose celesti”. Si deve tuttavia prendere atto del fatto che

le composizioni attuali utilizzano spesso moduli musicali diversificati che

non mancano d’una loro dignità. Nella misura in cui sono di aiuto alla

preghiera della Chiesa, possono rivelarsi un arricchimento prezioso.

Occorre tuttavia vigilare perché gli strumenti siano adatti all’uso sacro, convengano alla dignità del tempio, siano in grado di sostenere

il canto dei fedeli e ne favoriscano l’edificazione.

15. Auspico che la commemorazione centenaria del Motu proprio Tra le

sollecitudini, per intercessione del suo santo Autore, unitamente a quella di

santa Cecilia, patrona della musica sacra, sia di incoraggiamento e stimolo

per quanti si occupano di questo importante aspetto delle celebrazioni

liturgiche. I cultori della musica sacra, dedicandosi con rinnovato slancio

ad un settore di così vitale rilievo, contribuiranno alla maturazione della vita

spirituale del Popolo di Dio. I fedeli, per parte loro, esprimendo in modo

armonico e solenne la propria fede col canto, ne sperimenteranno sempre

più a fondo la ricchezza e si conformeranno nell’impegno di tradurne gli

impulsi nei comportamenti della vita quotidiana. Si potrà così raggiungere,

grazie al concorde impegno di pastori d’anime, musicisti e fedeli, quello

che la Costituzione Sacrosanctum Concilium qualifica come vero “fine della

musica sacra”, cioè “la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli”. [...]

Roma, 22 novembre 2003

GIOVANNI PAOLO II

20

r e p e r t o r i o

Questione di nomi? (seconda parte)

La “nuova pratica”

Per i membri delle Cappelle musicali, che non canteranno soltanto

“a cappella” ma prevalentemente accompagnati dalle più smaglianti

sonorità, si comincio’ a scrivere statuti e a stipulare contratti. Si

istituirono fonti di reddito, si richiesero garanzie di assunzione, si

indissero severe prove di concorso. I musici di cappella dovevano

essere chierici o assomigliare ai chierici, almeno per l’abito di cerimonia. Fu pertanto tassativa l’esclusione di donne (tanto le poterono

supplire i castrati).

d o s s i e r

La si intende qui, in senso liturgico, - non musicologico - e ci si limita

ad osservare la situazione dei paesi cattolici.

L’alleanza nuziale tra Barocco e Controriforma fu uno dei fattori

determinanti per un generale travaso dell’istituto corale in vigore (la

Cappella) dalla sfera “privata” a quella. “pubblica”: un “ritorno” dalle

cappelle alle cattedrali (o ad altre chiese importanti). Il nome restò il

medesimo, ormai in uso; come, del resto, non mutarono i compiti ed

i ruoli. Al massimo emerse una motivazione insita, la quale, stavolta,

interessava tutti i partecipanti ai riti. Si faceva musica per rapire tutti

i cuori. La loro commozione misteriosa andava a braccetto con la

certezza di glorificare Dio, mentre si manifesta vano pure - per non

dire “si ostentavano” - il fasto della Chiesa.

La musica era sostanza oratoria; o addirittura “struttura portante”,

considerata di pari dignità - se non maggiore - delle altre componenti

della celebrazione. Nessun limite cronologico verrà prefissato per

il contenimento di una vera e propria “ritualità musicale”, affiancata

a quella liturgica.

Nelle chiese i membri delle Cappelle musicali ebbero luoghi propri:

balconate e tribune, comode per la buona resa esecutiva e/o per

una drammatica ostentazione, non solo vocale. Non vi fu preclusione per nessuna delle risorse espressive, timbriche, dinamiche,

ritmiche... In certe circostanze venivano convocati ed assoldati dei 21

solisti di “grido” o dei coristi di “ripiego”, non mancava, allora, anche

la presenza di “strumentisti da cappella”. Si mirava prodigamente

ad un incremento di solennità, esaltata con più corposa vocalità ed

un gioco di forme concertanti.

d o s s i e r

Nessuna remora nei confronti delle evoluzioni stilistiche, ma solo

una ritornellante denuncia di biasimevoli intermperanze.

Le cappelle rispecchiarono piuttosto pacificamente (sebbene si

levavano alcune voci di dissenso) la concezione sociologica della

musica, nell’evolversi dei tempi e dei gusti.

Il declino delle Cappelle e il diffondersi dei gruppi corali

Non si può parlare di “declino” se ci si riferisce ai “modelli” o ai tipi

di “pratiche” descritte, come oramai recepite e stabilizzate.

Quello che si verifica, dalla fine del sec. XVIII è soprattutto un venir

meno (anche in seguito a confische di beni ecclesiastici) di fondi

economici per garantire l’istituto. Molte delle chiese che godevano di

questo servizio, gravoso ma anche comodo, dovettero per necessità

rinunciarvi. Nel sec. XIX tale processo diminutivo o riduttivo continuerà. E però si affacciava una sorte di alternativa: era la nascita dei

gruppi corali liberi, sorretti da volontariato ed organizzati o in forma

accademica o come aggregazioni di dilettanti musicali.

La pastorale-liturgica potrà avvantaggiarsi di questo fenomeno, anche culturale, per il servizio cultuale, sia avvalendosi di prestazioni

dei gruppi civici già costituiti, sia organizzando localmente dei “cori

amatoriali” con personale legato al territorio ecclesiastico. Da ciò

poteva derivare un vantaggio; il sottofondo culturale “romantico”

che in genere ispirava ed animava questi gruppi, contribuiva alla

riproposta di un “sacro musicale”, coraggioso nel rifarsi alla polifonia ed al canto gregoriano, sia in opposizione sia al diffuso gusto

teatrale sia in alternativa al gigantismo di forme sinfonico-corali

22 sommergenti i riti.

Nei confronti di quanto avveniva nelle Cappelle barocche e Settecentesche i nuovi cori modificarono un poco lo stile musicale, ma

assai meno lo spirito che guidava le esecuzioni. Un senso di “distacco” dal resto del popolo che era in chiesa e la pretesa (anche se

inconfessata) di una superiorità di gruppo, invece che la prospettiva

di servizio, restarono dei condizionamenti; né era pensabile che

potessero scomparire dalla mentalità dei neo-coristi.

d o s s i e r

Lo svantaggio, di notevole peso, era l’aleatorietà del ripiego; il

volontariato, per quanto generoso, non riesce ad uscire da uno

statuto precario, per mille condizionamenti che possono intervenire.

Particolarmente quando esso impegna a presenze attive molto

responsabili e non sempre gratificanti. Lo si constata anche oggi ,

con diffusa preoccupazione.

Cosi eccezion fatta di quelle poche situazioni locali in cui gli Enti

ecclesiastici hanno potuto mantenere e rinnovare le loro Cappelle,

i “cori” o “gruppi corali”, favoriti altresì dallo zelo del Cecilianesimo

ante e posto il Motu proprio di Pio X, subentrarono nei servizi religiosi.

Le loro prestazioni assumevano modalità e forme più o meno

continue; comunque il servizio restava sempre necessariamente

limitato.

Nel contempo - dopo i primi tentativi “illuministici” - con il “movimnto ceciliano” e poi per gli impulsi del “movimento liturgico”

ottenne graduale stima ed incremento la prospettiva del canto

popolare/assembleare. Ma poiché era generalmente eseguito in

lingua parlata, esso, fino al concilio Vaticano II, non poteva essere

riconosciuto come “liturgico”.

La scelta dei documenti conciliari del Vaticano II

A questo punto l’intervento non si occupa di documentare e di commentare il corpus normativo che la recente riforma liturgica ha fissato in materia di cori e cantori Soltanto, nella prospettiva adottata

23

di una breve rivisitazione storica, ha il dovere di metter in luce la

precisa scelta semantica operata in seguito alle istanze conciliari.

d o s s i e r

La costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium - assai sobriamente

- e la Istruzione Musicam sacram - molto diffusamente rimettono

in onore il nome “Schola cantorum”. Nella Istruzione esso ricorre

quasi venti volte.

Se a prima vista, il paragrafo 19 di MS sembra omologare il significato dei molti termini qui passati in rassegna - recita infatti: È degno

di particolare attenzione, per il servizio liturgico che svolge, il “coro”

o “cappella musicale” o “schola cantorum” - in realtà la sua intenzione è altra. Il documento di uso comune ed invalso, e però, di fatto,

in tutto il suo dettato, oltre a privilegiare coerentemente il termine

Schola mira ad attribuirne le funzioni e i compiti che furono propri a

tale istituzione antica a tutte le realtà corali che oggi operano nelle

chiese: siano essere le cappelle sopravvissute, siano “cori” siano

gruppi minori di cantori e, persino un singolo cantore, quando in un

luogo non si potesse disporre di più.

Risulta chiaro che se da un lato non è questione di nomi, dall’altro

lato anche ad essi è riconosciuto un peso culturale, che fa mentalità. Volere o no, in ogni campo ciascun nome connota una qualche

situazione che si intende promuovere o superare.

Ciò significa che, pur senza rinnegare alcuni valori della pratica di

modelli celebrativi emersi persino in età di decadenza liturgica, oggi il

ricentramento liturgico del canto deve essere preciso e deciso. Ogni

forma di canto/musica, tanto a livello compositivo che esecutivo,

deve rinunciare a qualsiasi tipo di affermazione autonoma.

Nella logica della riforma liturgica la riaffermazione del primato del

Chorus Dei, nella prospettiva dei Padri della Chiesa, è nettissima.

Forme di plenario canto assembleare (e la Schola stessa è una

porzione della Assemblea), prima e più che un dovere etico da

inculcare, sono un diritto da esercitare da parte del Popolo di Dio,

24 tutto sacerdotale. Per questo la Schola interviene come stimolatrice

e sostenitrice. Il suo servizio non può prescindere da una prospettiva teologico-sacramentale e teologale.

Ogni attuale esecuzione liturgica di un gruppo corale deve pertanto

assumere lo spirito della Schola: chiamata a servire un archetipo di

ritualità che oggi e come oggi viene riproposto dalla Chiesa (attori,

forme e ritmi). Inoltre è importante che sia presente un sano concetto

di “cultura”, intesa come esperienza vivente e creatrice; capace si

di testualizzare il passato, ma non a modo di esibizione.

d o s s i e r

E tuttavia, come avveniva in tempi antichi - e fu una delle ragioni per

cui la Schola nacque - non si dovrà pretendere che tutti cantino

tutto e sempre, quasi a spegnere la possibilità di ascolto interiore e

di contemplazione, e impiantando un attivismo ovviamente esposto

ad assumere qualità mediocri.

Nel confronto del riuso di repertori passati - anche semplicemente

proposti all’ascolto - si impongono discernimento e vigilanza.

Molti di tali repertori sono rispecchiamento di un’enfasi del musicale

che si affermò secondo modelli e pratiche oggi non più accettabili.

Vi sono pertanto delle negoziazioni da operare e delle nette rinunce

da fare, lasciando magari protestare qualche esteta incallito. La

correttezza dell’opus liturgicum ha il potere e il dovere di prevalere

su un puro opus musicorum.

Felice Rainoldi

(articolo tratto da "Choraliter", n. 7, gennaio-aprile 2002)

25

canti per la celebrazione eucaristica

Proposte per un programma

26

a. canto d’inizio

b. salmo responsoriale

c. acclamazione al Vangelo

d. canto d’offertorio

e. canto di comunione

f. canto finale

18 gennaio 2004

II domenica ordinaria “C”

NELLA NUOVA FEDE NASCE LA NUOVA COMUNITA’

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Un solo Signore ..................................................... LD 827

“Hai fatto nuove, Signore, tutte le cose” ............... LD 186,5

Alleluia................................................................... LD 205

È frutto della terra .................................................. LD 219

La mensa del Signore............................................. LD 259

Tutta la terra canti a Dio ........................................ LD 823

25 gennaio 2004

UNA COMUNITÀ DI ASCOLTO

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Tutta la terra canti a Dio ........................................ LD 823

“Le tue parole, Signore sono spirito e vita”........... LD 179,6

Alleluia................................................................... LD 205

Irrompe la luce del giorno...................................... LD 282

Lo Spirito del Signore............................................ LD 789

Da ogni luogo o Dio............................................... LD 772

1 febbraio 2004

UNA COMUNITÀ DI PROFETI

a.

b.

c.

d.

e.

f.

III domenica ordinaria “C”

IV domenica ordinaria “C”

Lodate Dio ............................................................. LD 782

“la mia bocca annunzierà la tua giustizia”............. LD 178,14

Alleluia................................................................... LD 205

Canto il tuo amore.................................................. LD 740

Dove regna la carità ............................................... LD 775

Chiesa di Dio ......................................................... LD 759

8 febbraio 2004

UNA COMUNITÀ DI INVIATI

Noi canteremo gloria a Te...................................... LD 780,2

“Cantiamo al Signore davanti ai suoi angeli”........ LD 185,3

Alleluia................................................................... LD 205

Annunziate tra i popoli .......................................... LD 680

Grazie ti voglio rendere ......................................... LD 267

Andate in tutto il mondo ........................................ LD 755

15 febbraio 2004

VI domenica ordinaria “C”

UN ANNUNCIO CHE TRASFORMA IL MONDO

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Da ogni luogo, o Dio.............................................. LD 782

“Beato chi pone la speranza” ................................. LD 181,2

Alleluia................................................................... LD 205

Venite a me voi tutti ............................................... LD 828

Nel tuo regno + Beatitudini ................................... LD 756

Andate in tutto il mondo ........................................ LD 755

22 febbraio 2004

VII domenica ordinaria “C”

UNA COMUNITÀ RIVOLUZIONATA DALL'AMORE

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Chiesa di fratelli..................................................... LD 760

“Il Signore è buono” .............................................. LD 189,6

Alleluia................................................................... LD 205

Nel nome di Cristo uniti......................................... LD 221

Quant'è soave ......................................................... LD 806

Il cielo narra ........................................................... LD 782

canti per la celebrazione eucaristica

a.

b.

c.

d.

e.

f.

V domenica ordinaria “C”

27

FRANCESCO

CASTEGNARO

Fabbrica d’Organi da Chiesa

Via Brunelleschi, 59

TREZZANO sul NAVIGLIO (MI)

Tel e Fax: (+39) 02/44.55.693 - ab. 02/45.85.240

Artigiano specializzato nella costruzione di tutte le parti

dell’organo a canne, a trasmissione meccanica ed elettrica,

e nel restauro di organi a trasmissione pneumatica-tubolare.

Restauro, modifiche, pulitura, manutenzione ed accordatura

di strumenti già esistenti.

Attrezzato laboratorio per il restauro di Harmonium.

Sopralluoghi, consulenze, preventivi a richiesta e senza impegno.