Le istituzioni dell’Italia unita

Sezione I

La forma di governo

A. Il periodo liberale, i suoi prodromi, il suo complesso lascito

Il giurista Umberto Allegretti sintetizza il bilancio complessivo dell’esperienza liberale in Italia

come quello della prevalenza dell’autorità sulla libertà e dunque sulle garanzie.

E’ una pesante eredità storica che si è ripercossa lungo tutto il percorso delle nostre istituzioni.

1.La particolare piegatura, accentuatamente conservatrice, assunta in Italia dalla teoria del

governo rappresentativo

La teoria del governo rappresentativo, cuore della restaurazione liberale, ebbe in Italia importanti

declinazioni aggiuntive rispetto a quelle che quella teoria rivestiva nel resto d’Europa.

Da noi, la teoria del governo rappresentativo fu utilizzata da intellettuali, politici e giuristi per

contrastare, durante il Risorgimento, le tesi che immaginavano per l’Italia indipendente una forma

repubblicana e/o federale, e diventò così la formula di governo naturalmente abbinata alla

politica di unificazione sotto il Piemonte Sabaudo e quella che sembrava imposta dalla

necessità di ‘adeguare’ l’Italia all’Europa.

Lo Statuto albertino, infatti, adottava la monarchia costituzionale pura, la forma di governo

corrispondente alle teorie del governo rappresentativo.

L’unificazione aveva rappresentato il trionfo della ‘modernità giuspubblicistica’ sulle tradizioni

nazionali, alcune delle quali ancora riccamente ispirate all’ordine antico.

1.1.La storia costituzionale d’Italia: unificazione nel segno della ‘modernità’1

Da un punto di vista gius-pubblicistico, possiamo guardare alla unificazione dell’Italia come a un

processo che ha visto la ‘vittoria’ o ‘affermazione’ di una esperienza statale ‘moderna’ (quella di

cui era portatrice lo Stato Sabaduo) su una esperienza rimasta molto più vicina all’ordine antico (il

Regno delle due Sicilie).

In generale, in Italia, il passaggio dall’ordine antico al moderno è avvenuto con tempi e modi diversi a

seconda delle diverse aree della penisola, ciascuna portatrice di una sua storia politico-istituzionale.

Nel Nord e nel centro-Nord, cioè nell’area facente parte del Sacro Romano impero d’Occidente, questo

passaggio si delinea anche prima che in Francia, e secondo due itinerari diversi tra loro: da una parte la

precoce individualizzazione di almeno una piccola monarchia di tipo assoluto, lo Stato sabaudo. La

formazione politica intorno alla quale sarebbe avvenuta l’unificazione italiana appare, confrontata con le

altre esperienze della penisola, quella più in linea coi tempi, allineata alle concezioni ‘moderne’ del potere.

Nel Centro e nel resto del Nord Italia, anche per effetto della lontananza dei poteri imperiali e di quelli

papali, e come risposta ai problemi e alle opportunità aperte in questa situazione, si è svolta invece

l’esperienza comunale, con la successiva trasformazione dei comuni in signorie e principati, esperienza

che, nel suo insieme, è la vera e propria sperimentazione della sovranità in senso moderno, modello e fonte

di ispirazione dei monarchi assolutisti francesi, ma adotterà in un secondo tempo, sotto l’influsso austriaco, i

modi di un ‘assolutismo illuminato’.

Salvo che sia diversamente indicato, questo paragrafo riassume parti dell’opera Storia del diritto pubblico italiano. Principii e

istituti di governo in Italia dalla metà del secolo IX alla metà del XIX secolo, Istituto Cisalpino, Milano-vaese, 1956, dello storico del

diritto sardo Antonio Marongiu (1902-1989).

1

Il Sud e la Sicilia compongono invece un percorso che, pur con differenze al suo interno2, è reso in qualche

modo unitario intanto dalla comunanza di sorte politica di queste aree, condizione istituitasi già nel

primissimo Medio Evo per essere questa zona del paese parte, prima, dell’Impero romano d’oriente, poi del

Regno normanno-svevo, anticipatore di forme statuali avanzate, poi nel suo complesso angioina, quindi

aragonese, quindi borbonica. Alcune caratterizzazioni del percorso di questa area, che la differenziano dal

Nord e Centro, sono in particolare il fatto che qui non avviene mai una completa messa da parte delle

concezioni miste e giurisdizionalistiche del potere proprie dell’ordine antico, e questo particolarmente in

Sicilia, il cui Parlamento dei Bracci (questo il nome, Parlamento, preso in Italia dalle assemblee dei

ceti, o stati) sarà l’ultimo ancora funzionante in Europa continentale in piena età napoleonica, di

tanto che l’Isola potrà rivendicare l’analogia tra la propria costituzione e quella inglese; il fatto che,

anche laddove l’assolutismo si instaura con più vigore a danno delle istituzioni antiche, e cioè nella parte

continentale del Regno di Sicilia, a Napoli, si tratterà sempre di un assolutismo meno interventista,

dinamico e trasformatore di quello di marca francese e settentrionale. La relativa ‘povertà’ di quest’area

corrispondeva anche, del resto, a un bassissimo livello di imposizione fiscale e a una diffusa accettazione

popolare della feudalità (o delle altre forme di strutturazione cetuale della società, come la presenza del

Clero quale ceto).

Altra caratteristica importante, anzi decisiva, della storia costituzionale e politica italiana, ma che non

potremo qui approfondire nel modo dovuto è la esistenza dello Stato della Chiesa; per l’influenza che il

papato ha sulle vicende politiche del territorio; per la persistenza, nello stato della Chiesa, di una

costituzione al tempo stesso antica, signorile e feudale, ma anche precocemente centralizzata intorno

all’amministrazione ecclesiastica; e anche per la tipica e del tutto eccezionale condizione di cosmopolitismo

che viene impressa a Roma dalla presenza del papato.

Le singolari a-sincronie della storia costituzionale della penisola emergono anche se si pensa alla

particolarissima costituzione del Friuli, dove un ordinamento di tipo antico fu mantenuto fino a che

Venezia, di cui era provincia, viene assorbita dall’Austria nel periodo napoleonico.

Quanto Domìni Sabaudi, ‘motore’ dell’unificazione nazionale, in questi territori già nella prima metà del

‘500, si era delineato uno stato ‘assolutista’.

Durante gli sconvolgimenti della prima metà del 1500 i duchi di Savoia persero i loro possedimenti finché

Emanuele Filiberto, dopo avere riconquistato in armi la Savoia, si vide restituiti i suoi possessi nel 1559 con

la pace di Cateau-Cambresis.

E’ appunto con Emanuele Filiberto che avviene nello stato sabaudo la svolta assolutista, e questo significò la

fine, per il ‘parlamento dei tre stati’, l’organo rappresentativo dei ceti, la fine del percorso che lo aveva visto

acquistare crescente potere e influenza e capacità di limitare le pretese dei duchi. Ancora nel 1442, di fronte

alla richiesta ducale di un donativo, ‘ i tre stati’ avevano mandato a consultare il collegio dei dottori

dell’Università di Pavia per sapere se il duca avesse o no il diritto di pretenderlo (Marongiu, p. 225); dopo la

svolta assolutista di Emanuele Filiberto,ispirata a una concezione del potere sovrano quale superiorem non

recognoscens, e svincolato all’interno dal rispetto dell’ordine tradizionale.

La rottura degli ordinamenti antichi, che Emanuele Filiberto realizzò, si giustificava col fatto che egli aveva

riconquistato il Regno militarmente, dunque non era obbligato a tenere in vigore il vecchio ordinamento;

non era tenuto ad alcuna gratitudine verso i sudditi, perché essi avevano tradito i loro sovrani accettando di

collaborare con la Francia; la sua svolta assolutista fu resa possibile anche dal fatto che guerre ed epidemie

avevano decimato la vecchia classe dirigente.

Emanuele Filiberto convocò gli stati l’ultima volta nel 1560, non giurò di rispettare gli antichi privilegi, ed

pretese comunque il pagamento delle contribuzioni: impegnato nell’espansione politica e militare dello

stato, nonché in una rigida persecuzione di Valdesi ed Ebrei, Emanuele Filiberto aveva bisogno di risorse,

ricorreva continuamente all’aumento delle imposte, e non vedeva di buon occhio i feudali attaccati ai loro

secolari privilegi, in specie a quello di concedere o negare i donativi.

Un percorso al quale si lega anche la Sardegna della dominazione aragonese, in cui l’Isola condividerà con Napoli e con la Sicilia il

rango di Vicereame del regno d’Aragona, per poi confluire, nel 1720, nello Stato sabaudo.

2

Eliminati gli stati, il re rimase l’unico potere costituzionale del paese, con esercizio esclusivo del potere

legislativo.

Mano a mano la monarchia sabauda andò rafforzandosi, essa diventò sempre più insofferente di freni e di

ostacoli: il Parlamento rimase in piedi, ma senza più rappresentare una autentica istanza dialettica nei

confronti del sovrano. Anzi, già con Carlo Emanuele III, nel sec. XVIII, fu escogitato l’espediente di

chiamare a parte delle decisioni del Sovrano, oltre al Gran Cancelliere, i presidenti dei due Senati (i

parlamenti di Torino e Chambery). In questo modo il Sovrano si rendeva sicuro a priori del pacifico

accoglimento dei suoi provvedimenti e le rappresentanze territoriali e cetuali venivano esautorate, a

vantaggio delle élite apicali (Marongiu, p. 327). Intanto, il potere di interinazione dei Senati (o Grandi

Tribunali) fu molto indebolito, posto che gli organi erano ormai una emanazione del sovrano e che lo

statuto prevedeva che ciascun Senato dovesse interinare l’atto a cui aveva fatto obiezione se per tre volte il

Sovrano lo ripresentava, e cioè dopo tre “giussoni” ( iussones, ordini, disposizioni del sovrano). La funzione

legislativa si concentrò nel sovrano, e dal Consiglio che lo affiancava, che diventerà il Consiglio di Stato. Le

province furono amministrate sotto il controllo dei prefetti.

Ricorreva tutto il corredo delle misure politico fiscali tipiche dell’assolutismo: sull’esempio delle pratiche

scorrette dei sovrani francesi, i Savoia per raccogliere denaro non mancarono per esempio di abolire, e

quindi riacquisire, i feudi non nobiliari, per poi rivenderli a più caro prezzo sempre a non nobili. I Savoia

“tassano tutto ciò che è tassabile rompendo le resistenze locali degli ultimi nuclei più o meno parzialmente

autonomi (feudali, laici ed ecclesiastici, comunità) e sono portatori di uno ‘uno sfrenato assolutismo’.

Sicilia, Napoli e Sardegna

Prima normanno-svevo, poi angioino, poi vicereame aragonese e infine regno borbonico, il territorio delle

Due Sicilie, nonostante i cambi di dominazione, si presenta nel suo complesso unitario e caratterizzato da

una certa conservazione delle concezioni di, che in effetti si mantiene in quest’area, e particolarmente in

Sicilia, in modo assai cospicuo. In Sicilia, fino all’età napoleonica si mantiene una costituzione feudale

medievale, legata a, e generatrice di, una tradizione autonomistica molto spiccata. Viceversa il Regno

di Napoli conosce una evoluzione in stile più assolutistico, dove però sopravvivono i privilegi di

autogoverno della città di Napoli, e dove lo stile di governo rimase assai meno interventista e

modernizzatore che non nelle aree del Nord e Centro.

In particolare, caratteristica distintiva della Sicilia fu di avere mantenuto una propria autonomia

costituzionale, incentrata sulle forme del governo misto, pur non essendo politicamente indipendente.

Storicamente, la particolare autonomia costituzionale della Sicilia si spiega coi modi in cui essa ‘si dette’

agli aragonesi3.

A differenza dei metodi che gli aragonesi avrebbero adoperato in Napoli e in Sardegna, il regno aragonese

adottò in Sicilia forme monarchico-parlamentari. Era un chiaro riconoscimento dello spessore dei poteri

ecclesiastici e feudali coi quali il sovrano si trova a confrontarsi in Sicilia. Il re rimetteva ai sudditi le

collette e le esazioni (manteneva cioè il modello della autoamministrazione) e anche in tema di tributi

governa d’accordo col paese.

Strumento dell’autonomia del Regno di Sicilia di fronte a quello di Aragona, di cui pure la Sicilia era parte,

fu l’istituzione parlamentare, vero organo centrale e direttivo della vita del paese insieme al sovrano.

Questo assetto venne sanzionato sin dalla riunione del parlamento del 1296, regnante Federico II

3

Morto Federico II nel 1250, si aprì in Europa la grande mobilitazione militare e politica che avrebbe visto la Francia dichiararsi

indipendente all’impero nel 1313, l’Inghilterra nel 1320, la Castiglia nel 1329; quanto all’Italia fu la Sicilia l’unica area per la quale

si parlò di una acquisita posizione di indipendenza dall’Impero. Qui, durante gli scontri tra angioini e svevi, aveva trovato la morte

Corradino di Svevia (1268). Egli venne giustiziato in seguito a una accusa di lesa maestà e in questa pronuncia fu vista “la

clamorosa sanzione della piena sovranità e indipendenza del Regno dall’Impero. Marino da Caramaico o altri giuristi del tempo

avrebbero ribadito il principio in termini assoluti dicendo che il re di Sicilia era re Libero, a nessuno soggetto, ossia che tutte le cose

del regno appartenevano a lui come all’imperatore appartenevano le cose dell’Impero”. (Marongiu, p. 165). Re di Sicilia fu

inizialmente Carlo d’Angiò. Dopo gli Svevi, infatti, la Sicilia fu occupata dagli Angioini, sostenuti dal papa, ma la dominazione

angioina venne mal sopportata e fu rovesciata per effetto dei Vespri siciliani (1282): innescata da una ribellione nobiliare contro i

francesi a Palermo, la rivolta si trasformò in una guerra che interessò tutta la Sicilia e, dato che gli angioini erano alleati del papa,

assunse un significato antipapale e nazionalistico che ne fece anche la causa di modifiche dell’intero scacchiere del potere su scala

europea. Di fatto, i Siciliani poterono rivendicare in seguito di avere scelto il proprio re, perché i Vespri si conclusero con la salita

al trono di Sicilia di Pietro III d’Aragona chiamato dai Siciliani, autori così del passaggio della Corona dagli angioini agli

aragonesi (il nuovo Re, inoltre, era siciliano per parte di madre).

d’Aragona, le cui conclusioni contennero l’obbligo del sovrano di convocare annuali sessioni della curia (o

parlamento); precisarono che del parlamento facevano parte conti, baroni, e sindaci idonei e sufficienti

forniti di mandato delle comunità territoriali di cui erano espressione; e definirono la competenza del

parlamento, in quella, illimitata, di procurare il bene e la felicità del re e del paese e l’obbligatorietà, anche

per il re, delle sue decisioni “essendo più che giusto che il sovrano dovesse per primo rispettare gli ordini

da sé medesimo impartiti”. Sul modello aragonese, alla fine del 1300 il parlamento venne costituito in tre

Bracci (clero, feudali, rappresentanti delle città demaniali, ossia non dipendenti da alcun feudale), e la sua

attività legislativa prese la forma di petizioni, da sottoporre al placet del sovrano, e di risposte di

quest’ultimo (leges pactionatae).

Si realizzava di lì in poi anche il sistema commutativo dei rapporti tra Sovrano e assemblea tipico del

governo misto: il sistema delle leggi pattuite (leges pactionatae), cioè sanzionate dal re in cambio del

corrispettivo del voto e della concessione, da parte dei Bracci parlamentari, di più o meno cospicui, e, di

fatto, periodici contributi finanziari, a carico degli abitanti del paese.

Con la salita al trono d’Aragona di Alfonso il Magnanimo la Sicilia si trasforma in Vicereame (attorno al

1420). Nel momento in cui il potere sovrano si allontanava dal territorio, il parlamento conobbe una

trasformazione: i Siciliani continuarono ad avere un parlamento, ma le leges pactionatae accentuarono

sempre di più una logica di ‘do ut des’ (dare una cosa per ottenerne un’altra in cambio), strumentale al

mantenimento di contingenti interessi più che del ‘bene’ del paese (coi donativi i ceti rappresentati in

parlamento danno contribuzioni al re in cambio della sanzione di leggi a loro convenienti).

I sovrani, sollecitando e accettando i donativi o sussidi finanziari, si impegnavano a loro volta a dare e a

conservare forza di legge alle proposte dei Bracci, le quali erano esaudite e sanzionate come “contratti o

leggi pattuite e convenute, irrevocabili in perpetuo, garantite da giuramento”.

Ferdinando il Cattolico eliminò il giuramento del re di osservare le leggi sanzionate a iniziativa del

parlamento di volta in volta che una legge veniva approvata. Da allora in poi, il sovrano giurava di osservare

le leggi del regno una volta per sempre: all’atto di presa di possesso del trono. Ma la sanzione parlamentare

sulle richieste del sovrano restava pur sempre il prezzo che quest’ultimo pagava in cambio del donativo, e il

voto di questo era e rimase lo strumento, o l’argomento, più efficace dei Bracci per realizzare la loro

funzione rappresentativa. Votare il donativo, d’altronde, significava anche esaminare e discutere l’impiego

delle somme concesse nelle sessioni precedenti e discutere la politica del governo viceregio. Durante il

primo periodo del regime vicereale, il parlamento apparve ancora non solo rivestito di un’alta autorità, ma

anche un organo rappresentativo perfettamente idoneo ai suoi compiti. Anche nella sua fase più tarda, il

Vicereame aragonese siciliano si caratterizza comunque come un governo assoluto ma nei limiti della

“legge del paese”, dove l’antica costituzione, rappresentata dal parlamento e dai suoi poteri di

sanzione, non si era mai spenta (Marongiu, p. 371).

D’altro canto, proprio perché il parlamento siciliano rimaneva la potente espressione dei Bracci, la necessità

di aggirarlo fece nascere prassi distorsive, come

l’uso di convocarlo solo dopo avere conquistato

l’appoggio, anche sulle più banali decisioni, dei parlamentari eminenti, o come l’uso per cui, per dare la

sanzione alle richieste del re, bastava il voto di soli due Bracci, con costi, alla lunga, non indifferenti: il

Parlamento usa il suo potere per barattare privilegi e favori, e lucrarne, mentre a sua volta il Viceré si

delegittima.

Con tutto ciò, però, va comunque segnalato il fatto che in Sicilia fino a tutto il ‘700 rimase il principio

del necessario coordinamento tra Re e Regno, del quale il Parlamento era l’espressione e la

rappresentanza, e la necessità di reagire al decrescente rispetto delle antiche leggi e consuetudini, nelle quali

si facevano consistere le garanzie dell’autonomia del Regno e del suo Parlamento, fu sentita ben più che

quella di abbandonare quel modello antico. Secondo gli storici, “il Parlamento siciliano fu quasi sempre

all’altezza dei suoi compiti istituzionali e della sua funzione rappresentativa” e in tal modo, anche grazie

agli studi storici e giuridici degli scrittori siciliani “venne a svilupparsi e a fare da freno all’indirizzo

autoritario dei viceré una specie di diritto parlamentare che determinava le funzioni del parlamento e

stabiliva i rapporti con la Corona”. (Margoniu).

Assolutismo ‘illuminato’

Nel Nord e nel Centro Italia il primo Settecento aveva segnato il passaggio dalla preponderanza spagnola a

quella austriaca: il Ducato di Milano è austriaco dal 1714, egualmente il Granducato di Toscana, dove i

Lorena mettono in cantiere una Costituzione illuminata, ossia contenente principi limitatori

dell’assolutismo, prima che Pietro Leopoldo lasci il Granducato per salire al soglio imperiale. In queste

aree, il ‘700 è il periodo delle riforme dei principi, e lo scenario intellettuale e politico si orienta all’idea

che sia necessario modificare la società sotto la guida dei governanti e in armonia con essi, intorno a nuovi

principi favorevoli agli scambi e al buon governo della cosa pubblica.

Si trattava di un’area che stava esperendo l’assolutismo illuminato di marca germanica.

Nel Regno delle due Sicilie, con Carlo III di Borbone re delle due Sicilie (1734-59) si era d’altro canto,

sotto l’impulso della stessa mentalità ‘illuminata’ un risveglio intellettuale di straordinaria portata:

intellettuali come Genovese, Filangieri, Mario Pagano, Vincenzo Cuoco propugnano la liberalizzazione

dell’economia, l’abolizione dei privilegi. Sotto il dominio borbonico, la Sicilia feudale e parlamentare

rimane attaccata alle tradizioni anche nel timore di essere assorbita in uno stato unitario accentrato e

napoletano; ciononostante si abolisce anche qui però la feudalità, nel 1812, e già nel 1799 è la prima

cattedra di diritto pubblico a Palermo, a segno di una diffusione significativa di una concezione

modernizzata della cosa pubblica (Marongiu, p. 431).

Dappertutto, altrove, gli antichi stati o bracci sono segnati a residui di assolutismo e mera espressione di

privilegio (Marongiu, p. 435).

Guerre Napoleoniche, Repubbliche rivoluzionarie, ‘francesizzazione’

Scoppiata la Rivoluzione, si innescano in Italia numerose seppure brevi o brevissime, e spesso tragiche,

esperienze costituzionali rivoluzionarie 4 che aprono all’ingresso della dittatura napoleonica, la quale

significherà per l’Italia trasformazioni forti e rapidissime.

Lo sguardo di uno storico come Marongiu è però disincantato: i francesi venivano a fare lezioni teoriche di

democrazia, ma, a quell’epoca, gli italiani ne avevano avute abbastanza e da istruttori nazionali.

I Lombardi già conoscevano il livellamento delle classi e il principio dell'eguaglianza nei diritti (pochi) e

nei doveri (molti) di tutti i sudditi. Più di un italiano stentò ad entusiasmarsi per la democrazia, come veniva

imposta e attuata manu militari (=con la forza delle armi) dal vincitore.

I primi effetti dell’arrivo di Napoleone sono rappresentati dal fiorire delle Costituzioni rivoluzionarie: è del

1796 la Costituzione della repubblica bolognese, del 1797 la Costituzione delle Repubblica cisalpina, che

viene redatta a imitazione della costituzione dell'anno III (1795). Il modello ‘imitativo’ non era condiviso

dai giuristi e intellettuali italiani: Melchiorre Gioia dedicò una lunghissima prolusione a sostenere la tesi che

le istituzioni giuste dovevano venirci dalla nostra storia, non essere copiate da altri paesi (p. 455).

Ma la forma di governo adottata dalle Costituzioni rivoluzionari fu appunto, spesso, copiata dalla Francia, in

cui due Consigli esercitano il potere legislativo e il potere esecutivo è affidato a un direttorio di 5 membri.

Dalla Francia si prese anche il calendario, e soprattutto delle Costituzioni francesi si seguì l’esito politico,

che vide la Costituzione del 1795 presto sostituita da una molto meno democratica, quella consolare. Nel

1802 Napoleone è Primo console e poi Re d'Italia; nel 1805 modella gli ordinamenti del Regno sulla sua

concezione centralizzante e cesaropapista.

L'eguaglianza è dei soli cittadini attivi e che avessero un certo censo, e più che di fronte alla legge, osserva

Marongiu, era una eguaglianza sotto la legge, cioè sotto il vigile controllo di uno Stato non meno

autoritario e sospettoso di quanto fosse stato quello austriaco. Ripristinata l'eguaglianza era venuta meno la

libertà, per esempio di circolazione, di stampa.

A rafforzarsi è solo il potere e il prestigio dei capi e funzionari dell'amministrazione (Margoniu: p. 467).

La Repubblica Cisalpina, Repubblica ‘sorella’ di quella francese rivoluzionaria ed estesa alla Lombardia, Veneto, Emilia Romagna

e Toscana, poi Repubblica italiana (1802-1815) quindi Regno d’Italia (1805-1815), sempre sulla scia delle trasformazioni

attraversate dalla Francia; altra Repubblica ‘sorella’ fu la Repubblica romana, proclamata il 15 febbraio 1798, caduta nel 1789 con

ripristino dello Stato pontificio.

4

Sul modello francese, gli enti locali sono privati delle proprie magistrature e posti sotto tutela, e il

procedere alla soppressione del 'mostro' della feudalità dà occasione di sostituire l’antica con una nuova

nobiltà in realtà burocratico- funzionariale, consonante col nuovo regime (p. 468). Mentre i libri scolastici

sono sottoposti ad autorizzazione amministrativa, viene introdotto nelle introduzione nelle università lo

studio del diritto costituzionale, che funge da propalatore delle nuove concezioni del diritto, della polemica

contro l’antico, della svalutazione della cultura e delle tradizioni dei diversi territori.

Uno dei primi atti dei regimi rivoluzionari fu l’introduzione nel 1797 a Bologna, Pavia, Ferrara e altre

sedi, del diritto costituzionale, indirizzato al fine di assicurare ‘ nella più alta maniera l’insegnamento e

la diffusione delle sublimi teorie sopra le quali sono fondati i diritti dell’uomo e del cittadino, la

sovranità del popolo, il riparto dei poteri nella sovranità compresi, l’analisi dei bisogni della società e gli

offici dei magistrati”. Tale cattedra sostituì quelle di diritto romano, di diritto canonico, e di notariato,

col pretesto che queste fossero ‘inconcludenti e del tutto estranee allo spirito di una costituzione

repubblicana’. Le proteste dei dirigenti universitari contro tale soppressione apparvero alle autorità

“insidiosi maneggi controrivoluzionari” (Margoniu, p. 473).

Nel Regno napoletano il primo effetto delle guerre napoleoniche è la rivoluzione e la dichiarazione della

breve e tragica Repubblica napoletana (1799 ); dopo un temporaneo ritorno dei Borbone, il Regno di Napoli

è dato a Giuseppe Bonaparte, che procede alla soppressione della feudalità, che, peraltro, “nessuno odiava”

(p. 476) e alla riorganizzazione centralistica dello Stato, secondo principi formalizzati nello statuto del 1808

e mantenuti con l’avvento di Murat nominato da Napoleone re di Napoli e di Sicilia.

“Il governo del Regno, così sotto Giuseppe, come sotto Giacchino, era composto dal Re, dai Ministri e

da un Consiglio di stato di nomina regia, del quale facevano parte anche i Ministri, e che aveva il potere

di formulare ‘pareri’ che, con la sanzione del sovrano, diventano legge. Lo stato fu centralizzato come

non mai e organizzato su basi gerarchiche. L’amministrazione locale fu costituita sulla base di province

aventi a capo degli intendenti corrispondenti presso a poco ai presidi borbonici e ai prefetti napoleonici,

che curavano l’esecuzione delle leggi, soprintendevano alle forze di polizia, trasmettevano al governo le

notizie interessanti l’ordine e la pubblica utilità, dirigevano il personale degli uffici dipendenti,

vigilavano sull’attività dei comuni” (p. 477).

I prodromi della nostra storia costituzionale

Durante la presenza francese a Napoli, i Borboni si trasferirono in Sicilia, dove continuava a operare il

Parlamento, l'unico rimasto attivo, ormai, in tutta l'Europa continentale. I rapporti tra i Borbone e la Sicilia

non erano mai stati facili, perché il pur pigro disegno assolutista dei Borbone era considerato, dai Baroni e

dalla Chiesa siciliani, un rischio per i loro privilegi. Perciò, arrivato in Sicilia a chiedere i cospicui aiuti

necessari a tornare sul Trono di Napoli, Ferdinando I scelse una retorica d’occasione, ma comunque

rivelatrice della posizione goduta dalle istituzioni dell’Isola:

Prevedendo la probabile opposizione del braccio militare, ma sicuro di poter influire sugli altri due

bracci, il 15 febbraio 1810 Ferdinando domandava personalmente aiuti adeguati alla eccezionalità del

momento, sia per la difesa dell'Isola sia per la salvaguardia della costituzione del Regno e dei suoi

'pregi e vantaggi i quali non hanno più seggio se non in due isole, l'Inghilterra e la nostra Sicilia".

Per superare le resistenze dell’Isola alle richieste del sovrano apparve opportuno rivederne l’ordinamento,

fare una ‘riforma’: si iniziò così a lavorare per dare una costituzione alla Sicilia, discutendo se dovesse

assumere a modello la Costituzione tradizionale inglese o la costituzione di Cadice, del 1812, emanata dalle

Cortes (il Parlamento) spagnolo e che prevedeva una monarchia affiancata da un organo legislativo, sul

modello antico.

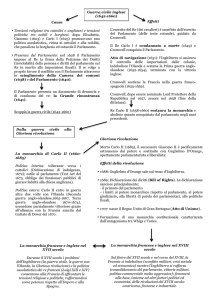

E’ a questo punto necessario ricordare che l’evoluzione costituzionale della Gran Bretagna, dopo la guerra

civile degli ani 1628-1659 e la ‘Gloriosa rivoluzione’ del 1688-89 aveva visto l’affermazione, in contrasto

con i tentativi assolutistici della monarchia, di un modello ‘parlamentare’ fondato sull’impegno della

Monarchia al rispetto del Bill of Rights.

Questo documento, riprendendo i principi della Magna Charta del 1215 garantiva al Parlamento (istituzione

di ordine antico risalente al secolo XIII e articolata in una camera alta (o dei lord) di nomina regia, formata

da nobiltà e clero, e in una camera bassa, dei comuni, a base territoriale, comprendente cavalieri e cittadini),

libertà di parola e discussione, vietava al re di abolire leggi o imporre tributi senza il consenso del

parlamento, di tenere un esercito fisso in tempo di pace senza il consenso del parlamento, di perseguitare i

sudditi per motivi religiosi e prevedeva che il parlamento fosse elettivo.

Ne era risultato un sistema fondato sul principio secondo cui il Parlamento controlla la monarchia, e in

particolare ne controlla le spese, e il gabinetto (l’insieme dei ministri) e il primo ministro rappresentano gli

anelli di congiunzione tra Parlamento e Corona, in quanto responsabili per gli atti del Monarca.

Gli storici spiegano il successo della formula di governo inglese – la monarchia parlamentare – con la sua

efficienza sul piano sia politico, sia economico.

Una volta assunto il controllo delle spese, e in particolare, una volta ottenuto che la Corona ‘non fosse in

grado di fare le sue spese senza una convocazione annuale del Parlamento, i comuni spesso ci facevano un

affare, ed esigevano in cambio dei crediti un quid pro quo. Denaro non se ne votava finché il re non aveva

fatto anche lui qualche concessione, o rinunciato a opporsi a provvedimenti o indirizzi politici che gli

dispiacevano. Questo processo, ormai annuale, rese i comuni padroni della vita e della politica della corona e

condusse in breve tempo a un risultato che nessuno nel 1689 avrebbe previsto: la scelta dei ministri del re sul

nuovo principio che dovessero appartenere al partito che avesse la maggioranza nella Camera.’ (I partiti

tradizionali inglesi erano i whigs, l’aristocrazia fondiaria e il clero, e i tories, la borghesia commerciale ).

(Sebbene la Monarchia abbia lungamente tentato di governare per mezzo di ministeri misti, formati da whigs

e tories, tolto presto apparve necessario formare i ministeri di un solo partito, quello che disponeva della

maggioranza nella Camera dei Comuni, ciò che rafforzava moltissimo quest’ultima (L. Trevelyan, La

Rivoluzione inglese del 1688-89).

Avendo il potere di controllare le spese, oltre che in generale di condizionare il Governo, il Parlamento le

votava più volentieri, e questo permise di sviluppare una politica di prestiti governativi su garanzia

parlamentare e di debito pubblico che, insieme all’operato della Banca d’Inghilterra, fondata nel 1694,

consentirono all’Inghilterra uno sviluppo economico poderosissimo. Infatti “’gli uomini di denaro’ erano

congiunti da simpatia politica ai governi che nacquero dopo la rivoluzione; i magnati della City, molti dei

quali erano stati dissidenti [ai tempi della Monarchia Stuart ‘assolutista], spalancarono le borse a un sicuro

investimento nel debito pubblico garantito dal parlamento per appoggiare i governi nei quali hanno

fiducia”.(Trevelyan, cit.)

Così era avvenuto che il sistema politico e finanziario inglese si era arricchito e rafforzato enormemente

negli stessi secoli in cui invece ‘la finanza e la monarchia francese cadevano sempre più in basso, sino al

crollo del 1789’. (Trevelyan, cit.).

La monarchia parlamentare inglese era dunque la forma di governo nella quale istituzioni e principi di ordine

antico erano stati riorganizzati in modo funzionale alle esigenze del nuovo assetto, capitalistico, del mondo

produttivo. Pensare di ‘copiarla’ in un contesto economico e sociale totalmente diverso quale la Sicilia

borbonica era certamente una notevole ingenuità, ma rappresentava comunque una risposta molto chiara, in

termini negativi, al recepimento della formula opposta, quella della preminenza del nucleo rappresentato dal

Sovrano/Governo/Potere esecutivo sul Parlamento, verso cui si era orientata la parabola della forme di

governo in Francia.

Studiata dai Bracci, la nuova costituzione siciliana, che fu in vigore nel 1812-13, proponeva infatti un

modello ispirato all’ordine antico: prevedeva un forte parlamento composto da due Camere (dei Pari e dei

Comuni), che affiancava il Re. La funzione legislativa funzionava su proposta delle Camere, il Re poteva

solo o approvare o respingerne le proposte.

Se si fa il confronto con lo spostamento totale del potere legislativo sul Re e il suo Consiglio, e cioè sul

potere esecutivo, che nel frattempo si era compiuto (e che si era instaurarsi nel Regno murattiano di Napoli,

sul modello acquisito in Francia con la Costituzione consolare e, poi imperiale, napoleonica), si percepisce

piuttosto chiaramente il carattere del tutto asimmetrico della proposta costituzionale siciliana rispetto alle

tendenze allora dominanti in materia di conformazione del potere pubblico sul contnente. Poco dopo

l’entrata in vigore della Costituzione Ferdinando I lasciò l'isola per ritornare sul trono di Napoli e sciolse il

Parlamento, assicurando che ne avrebbe convocato un altro, ma poco dopo intervenne la Restaurazione

(1815), che chiuse questa esperienza costituzionale.

Le Restaurazioni

In tutta Italia la Restaurazione fu piena e fortissima, ma dovunque in Italia, si registrarono anche molti

elementi che segnalano che il periodo napoleonico si era innestato nel tessuto culturale e istituzionale come

fattore capace di produrre cambiamenti durevoli. Nel Lombardo Veneto, per esempio, abrogato il codice

napoleonico per l’Italia se ne adotta però uno nuovo nel 1811; anche nel Regno delle due Sicilie si adotta un

‘corpo completo di diritto patrio’ (il codice ferdinandeo 1819, di ispirazione napoleonica); nel 1837 Carlo

Alberto adotta il codice civile sabaudo.

La codificazione del diritto in Italia avviene nella piccola scala delle singole realtà politico-costituzionali

storiche: sarà soltanto il codice del Regno d’Italia del 1865 (sostanziale ‘esportazione’ del codice albertino)

a realizzare la ‘nazionalizzazione’ del diritto.

Dopo i fermenti del 1820, e in particolare lo scoppio di una rivoluzione liberale che in Sicilia ha toni

separatisti, il 1848 segna nuovi sconvolgimenti costituzionali, in cui si giova la partita che avrebbe da lì a

poco assegnato al Piemonte il ruolo di protagonista dell’unificazione nazionale, e al Regno delle Due Sicilie

il ruolo recessivo.

Due Costituzioni per l’Italia unita, due diversi modelli storici e politico-costituzionali

La prima Costituzione che nasce dai rivolgimenti del 1848 è quella siciliana, dopo che la Sicilia insorta

dichiara che non poserà le armi e non sospenderà le ostilità se non quando la Sicilia “riunita in generale

parlamento in Palermo o adatterà ai tempi quella sua Costituzione che, giurata dal Re, riconosciuta da tutte

le potenze, non si è mai osato di togliere apertamente a quest'isola”. La Costituzione siciliana del 1848 è

costituzione non donata, non concessa dai sovrani, ma redatta da rappresentanti del paese. Per redigerla,

bastò adattare la Costituzione del 1812-13, ma poi non la si seppe difendere davanti alla reazione borbonica,

e, soprattutto, ai timori che il cambiamento di governo aveva provocato nei ceti dirigenti, che pure

inizialmente lo avevano favorito, e anzi determinato: il nuovo regime resse sedici mesi 5. Ma le cause della

recessività del modello costituzionale siciliano non sono solo legate a questi fattori, bensì alla sua

intonazione, che guardava a un modello costituzionale di tipo antico, misto, parlamentarista, fortemente

contenitivo dei poteri del monarca/esecutivo. Una intonazione che appariva nell’Europa continentale, dopo

la Rivoluzione e il suo taglio col passato, recessiva e disfunzionale, o pericolosamente sorda ai tentativi di

ricostituzione dell’ordine istituzionale operati dalla Restaurazione.

La Rivoluzione siciliana si era compiuta nel nome della libertà. Per sottrarsi ai Borboni, i quali

avevano mancata fede all’Isola, che loro aveva dato infinite prove di fedeltà negli anni burrascosi, dal

1799 al 1815, e per rompere ogni vincolo di dipendenza con Napoli, la Sicilia die’ nel 1848 un

esempio di virtù politica, che da principio si impose al mondo. Insorse unanime, a giorno fisso, e

conquistò l’indipendenza: creò un governo di uomini virtuosi e una diplomazia, la quale non si perse

d’animo nei momenti di maggiore sconforto. Il Parlamento non proclamò la Repubblica, ma, volendo

conciliare repubblicani e monarchici, modificò stranamente, dopo una discussione di due mesi, la

“Sbolliti i primi ardori, i nobili e gli ecclesiastici cominciarono a temere per i loro privilegi: si videro minacciati negli averi, offesi

nelle credenze religiose, ed esposti a violenze rivoluzionarie e reazionarie. Quei vincoli di gerarchia sociale, fortissimi nell’Isola per

tradizione di secoli, si andavano via via rallentando. Il prestito forzoso, la tassa sulle rendite del clero, l’incameramento dei tesori

delle chiese e dei beni dei gesuiti non potevano trovare sinceri ammiratori nella nobiltà e nel clero: e quando la fortuna delle armi, e le

mutate condizioni d’Italia e di Europa non favorirono più la causa della Sicilia, i nobili, il clero e i benestanti più grossi si persuasero,

via via, che solo la restaurazione borbonica poteva reintegrare nelle plebi cittadine e campagnole l’ordine e la tranquillità. Appena

Catania fu occupata dalle truppe regie, la guardia nazionale e il Senato di Palermo, persuasi essere inutile ogni altro conato di

resistenza, fecero partire per Caltanissetta una deputazione, implorando la clemenza e dichiarando che Palermo si sottometteva alla

autorità del Re.” R. De Cesare, La fine di un Regno.

5

Costituzione del 1812, e creò un Re da parata, con una Camera di Pari, elettivi e temporanei!

(Marongiu)

Dichiarò decaduto non solo Ferdinando II, ma la dinastia sua, rendendo inconciliabile il dissidio coi

Borboni; non ottenne che il Duca di Genova6 accettasse la corona, e si ebbe una repubblica effettiva,

benché Ruggiero Settimo7 fosse presidente del Regno di Sicilia”8

Dietro la Costituzione siciliana, riviveva il governo misto di ordine antico, e si agitava lo spettro che più di

tutti spaventava i governi dell’epoca, quello repubblicano.

Marongiu è assai chiaro al riguardo:

“Se solo la Costituzione del Piemonte sopravvisse era perché le altre erano incompatibili con l’ordine

interno come lo intendevano, e riuscirono a imporlo, i governi della reazione.

1.3. La forma di governo disegnata dallo Statuto albertino: una monarchia costituzionale

pura e fortemente sbilanciata a favore del potere esecutivo

Lo Statuto albertino fu concesso nel 1848 da Carlo Alberto di Savoia al Regno di Sardegna e con

l’unificazione divenne la legge fondamentale del Regno.

Esso adottava, come forma di governo, la monarchia costituzionale pura, articolandola sui seguenti

principi:

6

-

Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo.

-

Il Re, la cui persona è detta ‘sacra e inviolabile’, detiene in esclusiva il potere esecutivo, che

esercita per potere proprio (prerogativa regia) insieme al proprio gabinetto, ministri e

collaboratori che nomina autonomamente e che rispondono solo a lui. (Recitava lo Statuto

albertino: Al re solo appartiene il potere esecutivo. Il Re nomina e revoca i suoi ministri. I

ministri sono responsabili). Egli è il Capo Supremo dello Stato, dispone delle forze armate e

del potere estero (dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri,

dandone notizia alle camere ove l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano, cioè

senza esservi obbligato) e del potere di scioglimento delle Camere.

-

Affiancano il Re due Camere, di cui una nominata dal re (Senato regio, i cui membri sono

nominati a vita) e una (Camera dei deputati) elettiva (da un corpo elettorale inizialmente pari

al 2% della popolazione) e di durata quinquennale.

-

Mentre la funzione esecutiva è prerogativa del Monarca, la funzione legislativa spetta

insieme al Re e al Parlamento. Le leggi, deliberate dalle Camere, possono assumere vigore

solo se ricevono la sanzione regia, un atto di approvazione non formale ma sostanziale, nel

quale si esprimeva appunto la piena con-titolarità da parte del re della funzione legislativa.

Affermava lo statuto: Il potere legislativo sarà esercitato collettivamente dal Re e da due

Camere. Il Senato e quella dei Deputati. La proposizione delle leggi apparterrà al Re e a

ciascuna delle due Camere. Ogni proposta di legge, discussa ed approvata da una Camera,

sarà trasmessa all’altra per la discussione e l’approvazione, e poi presentata alla sanzione

Che era Ferdinando di Savoia, figlio di Carlo Alberto.

Un importante uomo politico e convinto liberale e separatista siciliano.

8 R. De Cesare, La fine di un Regno.

7

del Re. Se un progetto di legge è rigettato da uno dei tre poteri legislativi non potrà più

essere ripresentato nella medesima sessione.

-

Secondo gli auspici della teoria del governo rappresentativo, le Camere non avevano alcun

potere di influire sul governo (Monarca+Ministri), che esisteva e seguiva il proprio progetto

politico indipendentemente dal bisogno della approvazione del Parlamento e

indipendentemente dagli orientamenti di questo rispetto alla sua politica.

-

Anche la funzione giurisdizionale ‘emana dal Re’.

Va altresì notato che il Re disponeva di un potere di emanare regolamenti, norme subordinate alla

legge e destinate alla sua applicazione, integrazione, esecuzione. In linea di principio, il potere

regolamentare del Re-Governo era dunque subordinato alla legge. Tuttavia, la subordinazione dei

poteri dell’esecutivo e del re al legislativo non si estendeva alla sfera di prerogativa regia, nella

quale il sovrano poteva prendere decisioni ed emanare atti senza il consenso delle Camere. Siccome

si estendeva a tutto ciò che aveva a che fare con l’interesse e la sicurezza dello stato, questa sfera

era molto ampia e dai confini elastici.

Dati gli ampi poteri riservati al monarca, è d’uso definire la forma di governo disegnata dallo

statuto albertino come una monarchia limitata ‘fortemente sbilanciata a favore del monarca’.

Poiché il monarca era il capo del potere esecutivo, e cioè del governo e dell’amministrazione, si può

altrettanto bene dire che si trattava di una forma di governo fortemente sbilanciata a favore del

potere esecutivo.

Le “modificazioni tacite” dello statuto albertino: verso la forma di governo parlamentare?

Secondo ciò che lo Statuto albertino testualmente prevedeva, le Camere non avevano il potere di

influire sul Governo, di determinarne la vita o di condizionarne le scelte, di influenzarne l’indirizzo

politico9.

Tuttavia, nella prassi ( e cioè senza un cambiamento delle regole formali, delle norme scritte, ma

sul piano dei comportamenti concreti di fatto) questo modello diventò, con l’unità d’Italia e

segnatamente verso la fine dell’ ’800, molto più articolato, e la forma di governo, da monarchico

costituzionale che era, si trasformò, sia pure con un processo discontinuo, in una forma di governo

che funzionava secondo principi diversi.

Per comprendere queste trasformazioni bisogna tener presente che nell’Italia unita la vita politica

diventò ben presto molto più complessa che nel Piemonte sabaudo e anche nella piccola e

omogenea (dal punto di vista degli interessi e delle mentalità che vi erano rappresentati) Camera dei

deputati dell’epoca cominciavano a prospettarsi visioni diverse, a contrapporsi visioni differenti del

modo in cui la nazione avrebbe dovuto essere condotta. Questo consigliò al monarca di tenere

distinti la propria persona e il proprio ruolo da quelli di coloro che componevano il governo, dai

ministri.

Il Monarca cessò di andare nelle Camere fisicamente, perché là il Governo poteva ricevere critiche,

che erano inadatte alla posizione del Monarca, in quanto ne avrebbero sminuito l’autorità, ma che al

9

Nel Parlamento Statutario quando si apriva la legislatura il Re rivolgeva un discorso alle Camere, nel quale raffigurava la sua

visione degli obiettivi cui la legislatura si sarebbe dovuta orientare. Le Camere rispondevano con un ‘indirizzo di risposta’ cioè una

mozione che accettava il discorso del Re. Questa è l’origine storica dell’espressione ‘indirizzo politico’, con la quale nel nostro

paese si descrive un’attività che è propria del Governo e del Parlamento: dare indirizzi al Paese.

Monarca sarebbero inevitabilmente risalite dato che esso era, secondo lo Statuto, indistinguibile dal

Governo.

Pur non perdendo alcuno dei suoi poteri formali, il Re uscì dalle dirette dinamiche politiche e

questo fece sì che cominciò a succedere che il governo (i ministri del re) oltre a organizzarsi

intorno a una figura preminente (il capo del governo) che ne riassumeva le caratteristiche e gli

orientamenti, tendesse a dare le dimissioni quando diventava evidente che non disponeva di un

sufficiente consenso nelle Camere, e in specie in quella elettiva.

Il governo formalmente non era tenuto a far questo, perché secondo lo Statuto esso rispondeva solo

al re; ma nei fatti si affermarono atteggiamenti che corrispondevano all’idea che il governo dovesse

rispondere anche al Parlamento, nel senso che se i suoi atti non erano condivisi dal parlamento, e in

particolare dalla Camera elettiva, il governo non poteva rimanere in carica.

Nasceva così l’idea di un nesso che legava il governo al parlamento, un nesso che viene definito di

responsabilità politica, in base al quale il progetto politico che il governo vuole realizzare deve

avere una condivisione anche nelle Camere, e quando quel progetto o non viene perseguito

come promesso o si dimostra sbagliato, o inopportuno, il governo ne risponde con le sue

dimissioni.

Il nesso di responsabilità politica che lega il Governo alle Camere Parlamento prende il nome di

rapporto fiduciario: il governo sta in carica in quanto il parlamento gli dimostra fiducia e

fintantoché questa fiducia rimane.

La forma di governo nella quale il monarca continua a influire sul governo (perché lo nomina) e

sulla legislazione (perché dà la sanzione alle leggi) ma dove comincia ad esistere anche un nesso

fiduciario tra governo e parlamento è quello che viene detta monarchia (o governo) parlamentare.

Il processo che vide il trasformarsi della forma di governo da monarchico pura a monarchico

parlamentare non fu lineare, non segnò un cambiamento da un giorno all’altro definitivo e

chiaro.

“Al contrario (…) fino almeno al trasferimento della Capitale a Roma (1871) non

mancarono casi in cui il Re esercitava del tutto autonomamente il proprio potere di revoca

delle compagini ministeriali che non gli fossero gradite, indipendentemente dal rapporto tra

queste e le Camere; il re mantenne sempre inoltre il comando effettivo dell’esercito e la scelta

del ministro della guerra.10”

Si trattò però di un sistema parlamentare che si mantenne ‘dualista’ perché – stando ad analisi

importanti, come quella dello studioso di diritto amministrativo e storico del diritto pubblico

Umberto Allegretti - il ruolo sociale e politico della monarchia non venne mai meno.

Il Re continuò a influire sulla politica, da una parte, tramite l’esercizio delle prerogative regie, cioè

dei poteri che il sovrano esercitava senza necessità del consenso, e talvolta

neppure

dell’informazione delle Camere: nell’uso delle prerogative regie si segnalò in particolare il potere di

ingerenza sulla politica estera e militare; dall’altra parte, il Re influiva sulla politica tramite i

contatti diretti che sempre intrattenne con uomini politici e di governo, i quali componevano un

autentico “partito di corte”, composto di rappresentanti dell’aristocrazia e dell’alta borghesia.

10

Livio Paladin, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, p. 78.

Alla base di ciò, vi erano molte ragioni che non è difficile individuare.

Le trasformazioni della forma di governo nell’Italia liberale: riflesso delle contraddizioni del

periodo statutario, annuncio delle problematiche che si ripresenteranno in età repubblicana

(1) Per effetto del carattere molto ristretto del suffragio, la classe al potere rimase una ristretta

oligarchia, della quale le Camere erano l’espressione. Il fatto che il Parlamento (e tanto meno il

Governo) non divenne mai l’espressione di interessi sociali diversi o autonomi da quelli

dell’oligarchia dominante, e rimase anzi, per composizione, estrazione e cultura in larga parte assai

affine al Monarca, spiega perché i principi del parlamentarismo non si affermarono mai

definitivamente nel senso di precludere al Monarca di addivenire alla nomina o revoca del governo

sulla base di determinazioni proprie, non nascenti dal rapporto fiduciario tra governo e Camere.

Specialmente in situazioni di necessità, quando ragioni di ordine bellico o di ordine pubblico si

facevano avanti, era facilmente accettato il “ministero regio”. Così la forma di governo rimase

ancorata alla sua radice dualistica, e il governo finì per appoggiarsi sia sulla fiducia

parlamentare sia su quella regia, alternativamente, a seconda del contesto politico del

momento.

Le prerogative delle singole istituzioni (Parlamento, Governo, Re) non si stabilizzarono mai

in consuetudini capaci di garantire certezza del loro ruolo e limiti reciproci, ma risposero

sempre a un principio di convenienza politica, secondo un tratto che torneremo a osservare

nell’esperienza repubblicana, e che potremmo definire come tendenza, da parte degli

attori politici, a modellare le istituzioni secondo le loro convenienze o necessità.

(2) Il carattere oligarchico, quantomeno ristretto ed elitario, della classe politica statutaria, e le

regole, trasformistiche, che ne caratterizzarono il funzionamento, ci dice anche che l’evoluzione in

senso parlamentare della forma di governo non rispondeva se non in parte alla intenzione,

delle forze politiche presenti in Parlamento, di dare al Paese una organizzazione istituzionale

più rappresentativa della società, ma rispondeva anche, e forse piuttosto, al tentativo di quelle

forze di conquistare per sé un maggiore potere di influenza.

In teoria, infatti, il fatto che il Parlamento condizioni la vita del Governo significa, siccome il

Parlamento è, almeno in parte, elettivo, che gli eletti, ossia i rappresentanti della Nazione,

acquistano un peso importante nei confronti dell’Esecutivo.

Dunque, a condizione che la base elettorale da cui il Parlamento è eletto si allarghi, il maggiore

potere acquistato dal Parlamento può significare un maggior potere della società, degli elettori.

Sempre in teoria, quindi, evoluzione in senso parlamentare può significare ‘evoluzione

in senso democratico’ della forma di governo. Ma le esigenze dalle quali nasceva l’acquisto

di maggior peso del Parlamento non erano queste, o non erano soprattutto queste.

In realtà, la parlamentarizzazione della forma di governo fu una conseguenza del trasformismo

cui

due

soggetti politici dell’età statutaria, ossia la Destra e la Sinistra cd. ‘storiche’ improntaro

no i loro comportamenti in Parlamento.

Destra e Sinistra erano due schieramenti in cui si dividevano in parlamento gli eletti, che, come

poco sopra ricordato, provenivano però tutti dallo stesso ceto ed erano molto omogenei tra loro, pur

ispirandosi, nelle grandi linee, a diverse letture della storia risorgimentale e di quelli che avrebbero

dovuto essere i suoi esiti e, in questo senso, idealmente differenziandosi. Ora divenne subito un

tratto caratteristico del funzionamento della Camera elettiva che deputati che sedevano a Sinistra

poi votassero a favore di provvedimenti di un Governo composto dalla Destra, e viceversa

(trasformismo), per effetto di: tensioni interne allo schieramento; risentimento e inimicizia verso il

Primo Ministro di turno; previsioni o calcoli di convenienza circa chi sarebbe stato al Governo nel

periodo immediatamente successivo. In un quadro di questo genere, in cui cioè gli schieramenti

parlamentari, Destra e Sinistra, non erano coesi e stabili, un Presidente del Consiglio che

apparteneva a uno dei due schieramenti

sapeva di poter controbilanciare le

lacerazioni interne al suo partito appoggiandosi in parlamento al voto dell’altro. Oppu

re, i deputati del partito cui il Presidente del Consiglio apparteneva sapevano che potevano

controbilanciarne

il

potere,

persino farlo cadere, semplicemente votando con l’altro schieramento. In una parola:

il peso che la Camera acquista sul Governo è direttamente proporzionale all’interesse che gli

schieramenti politici avevano di condizionare quest’ultimo; e anche al Governo conveniva che le

Camere avessero influenza perché, nel quadro trasformistico, poteva trovare ora sull’uno ora

sull’altro schieramento appoggio per i suoi provvedimenti.

L’“evoluzione in senso parlamentare” della forma di governo statutaria risponde cioè non ad alti

obiettivi di democratizzazione della direzione politica del Paese, ma, in larga parte, alla ‘tattica’

delle forze politiche di cercare di influenzarsi reciprocamente, tenendosi l’un l’altra sotto scacco11.

Le pratiche trasformistiche, che incidono negativamente sulla stabilità della forma di

governo perché determinano una relazione instabile e sleale tra il Governo e la maggioranza,

sono una costante che si ripresenterà in età repubblicana: esse consistono in un

comportamento degli ‘eletti’ che tiene conto delle dinamiche e convenienze politico

parlamentari sacrificando ad esse gli ideali e gli impegni assunti davanti agli elettori.

Certamente, d’altronde, a spingere verso modificazioni del funzionamento della forma di governo

rispetto al modo in cui lo statuto la disegnava c’era anche un altro dato. Lo Statuto concesso ai

Piemontesi da Carlo Alberto di Savoia nel 1848 era concepito in tutto e per tutto nella luce delle

esperienze istituzionali del Piemonte Sabaudo. Quest’ultimo, come ricordavamo poco sopra, era

uno stato precocemente assolutista, dove un Parlamento era sempre esistito, ma aveva ben presto

cessato di essere la espressione vitale degli interessi dei ceti e il luogo in cui, su un piano paritetico,

re e ceti individuavano accordi. Nel XVIII secolo in Piemonte esistevano due ‘Camere’ (chiamate

in realtà Senati, di Chambery e Torino) che condividevano col re il potere legislativo ma l’usanza

consolidatissima era che il Sovrano, per rendersi sicuro che i suoi provvedimenti fossero approvati,

prima e fuori dalla riunione dei Senati si incontrava coi loro Presidenti e si metteva d’accordo, poi i

Presidenti provvedevano a garantire che i Senati votassero come voleva il Re, esautorando le

rappresentanze dei ceti. Il modello cui guardava lo Statuto era, insomma, quello di un sovrano

legislatore che non era abituato a incontrare contrappesi: quando Carlo Alberto approvò lo

Statuto non poteva nemmeno concepire che le Camere potessero esprimere una reale dialettica

sulle proposte del Governo, cioè del Re, perché questo in Piemonte non si era visto né sentito da

secoli.

Inevitabilmente, il modello istituzionale statutario, tutto concepito con gli occhi del passato, non

poteva funzionare, come tale, applicato a un paese grande, impegnato nel processo

11

Destra e Sinistra, pur contrapposte, condivisero prassi di (mal)governo e interessi. Allegretti, nel suo Profilo di storia

costituzionale italiana, Il Mulino, Bologna, suggerisce che la Sinistra fece peggio della Destra perché, arrivata finalmente al potere

nel 1876, trovò in tutte le ‘magagne’ dello stato, dalla magistratura asservita alle finanze in crisi, comodi sistemi per regolare i suoi

conti con la destra e installarsi al potere saldamente.

Osservando anche che le tante critiche alzate da uomini della Destra contro la Sinistra sottacevano ‘quasi sempre le decis

ive colpe del proprio periodo di amministrazione’ (p. 494) Allegretti

suggerisce che si trattasse, già allora, dell’uso dei principi strumentale alla lotta politica (si rimprovera ad altri di non

rispettare questa o quella regola o criterio, quando a nostra volta non li si è rispettati e non si intende rispettarli).

straordinariamente complesso di riforma economica, sociale, giuridica e istituzionale che l’unità ha

rappresentato, dove le Camere, per quanto omogenee e frutto di un suffragio ristretto, erano

comunque la sede di dinamiche politiche ben più articolate di quanto potesse accadere nei Senati

sabaudi. D’altro canto, quel modello non poteva evolversi fino al punto di accettare la naturale

conseguenza della evoluzione in senso parlamentare. Quale è questa conseguenza? E’ presto detto:

se il governo per vivere ha bisogno della fiducia delle Camere, è razionale che, quando lo si

nomina, si cerchi di formare un Governo che avrà la fiducia delle Camere. In una forma di governo

parlamentare, infatti, sebbene le camere non necessariamente nominino il Governo (vi sono state

esperienze in cui ciò è stato, peraltro, tentato), tuttavia ne influenzano la scelta: se nella Camera la

maggioranza è di Destra, è naturale fare un Governo di Destra. L’indirizzo politico si concentra tra

parlamento e governo e il Monarca o capo dello stato assume un ruolo imparziale di garanzia del

corretto gioco delle parti, ma non di diretta decisione politica. Seguire questa evoluzione non era

possibile, però, senza contraddire il pilastro della forma di governo statutaria, cioè il principio per

cui il capo dell’esecutivo è comunque il re, e il governo è il governo del re.

L’’evoluzione’ verso la forma parlamentare era possibile, dunque, solo fino a quel certo punto in

cui non mettesse in discussione la titolarità nel solo monarca del potere esecutivo. Una riprova del

fatto che, nonostante il delinearsi di una specie di rapporto fiduciario tra parlamento e governo, la

forma di governo rimase sempre sostanzialmente dualistica, è anche data dal fatto che in quasi

nessuna occasione il Governo che era in carica all’atto della convocazione dei comizi elettorali si

sia dimesso davanti alle nuove Camere, quelle risultanti dall’elezione, benché i risultati elettorali

avessero dato origine, in Parlamento, a una maggioranza diversa da quella precedente.

La difficoltà a concepire che il ruolo di una istituzione (il Parlamento) sia naturalmente

quello di porsi in dialettica, costruttiva ma attiva, col Governo e controllarlo, ha

attraversato tutta l’esperienza repubblicana, che ha teso piuttosto alla perpetua

confusione dei ruoli delle due istituzioni.

Il periodo statutario fu dunque segnato da un andamento contraddittorio, che spingeva verso la

parlamentarizzazione ma anche contrastava gli esiti ‘naturali’ di quest’ultima; i limiti del modello

statutario, insieme alle prassi e alle mentalità delle classi dirigenti e della Monarchia, spiegano

come mai quel modello non seppe e non volle reggere, in particolare, davanti alla più grande sfida

che il presente portava con sé, cioè al sorgere di una forma di partito politico del tutto diversa da

quella dei partiti parlamentari d’epoca risorgimentale.

Il problema dell’estensione del suffragio e la nascita dei partiti politici di massa

La “parlamentarizzazione” della forma di governo si accompagnò anche ad un timido ma continuo

allargamento della base elettorale (fino al riconoscimento del suffragio universale maschile,

applicato nelle elezioni del 1921) e questo si accompagnò a sua volta alla formazione di partiti

politici di massa (il partito popolare, di ispirazione cattolica, il partito socialista) che si affermavano

come rappresentanti dei diversi interessi di cui le diverse parti della società erano portatrici.

Secondo i principi del governo rappresentativo, l’esperienza del Regno d’Italia ha contemplato fin

dall’inizio l’elezione dei deputati della Camera elettiva, ma questo non significa che esistessero sin

dall’inizio partiti politici di massa nel senso contemporaneo, la cui nascita data in Italia, e in altri

paesi europei, soltanto tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Sino ad allora, gli eletti

alla Camera erano personalità eminenti sul piano locale, nobiluomini, professionisti, intellettuali,

che si candidavano in un collegio, a titolo individuale, e che poi, una volta eletti, si raggruppavano

alla Camera (orientavano cioè le proprie scelte di voto e le proprie iniziative) secondo accordi che si

formavano dentro la Camera medesima. Si parlava perciò di partiti parlamentari, cioè il partito era

un gruppo di deputati che procedevano d’intesa in relazione ai provvedimenti che erano via via in

approvazione o in generale alla politica del Governo di volta in volta attuale. Pertanto erano anche

frequenti i cambi di schieramento. Questa natura ebbe lo schieramento liberale nel Parlamento del

Regno d’Italia.

Il partito politico iniziò a cambiare configurazione quando a richiedere di avere influenza sulla vita

pubblica furono ceti o soggetti diversi dalla nobiltà e alta borghesia economica o intellettuale che

avevano seduto in parlamento sin dall’inizio del Regno. Queste ultime, portatrici di una estrazione

sociale, formazione e visione del mondo assai omogenea, si erano attirate sin troppo facilmente

l’accusa di concepire l’interesse generale sullo stampo del proprio punto di vista di élite dominante.

I nuovi soggetti cui i partiti politici di massa davano voce erano il proletariato, le classi subalterne

dei lavoratori salariati, organizzati nel partito socialista (fondato nel 1892), e i cattolici, che

immediatamente dopo la revoca del Non expedit, la bolla papale con cui Pio IX nel 1868 aveva

dichiarato la estraneità dei cattolici alla vita pubblica del Regno, dettero vita al partito popolare

(1919).

Tuttavia, il ricambio o almeno una piena reciproca legittimazione tra antichi partiti parlamentari

in cui si esprimeva il nucleo di interessi e di poteri fondativi dello stato liberale (la Destra e la

Sinistra Storiche) e i nuovi partiti di massa non avvenne mai, e alla resistenza dei primi, e del

blocco di mentalità, interessi e prassi che ad essi corrispondeva, nei confronti dei secondi, si deve

l’avvento del regime fascista.

Il fenomeno dei partiti politici di massa riflette un dato, che consiste nella esistenza di differenze di

fatto, ossia di condizioni economiche e sociali, che intercorre, nella società, tra le sue componenti,

nonostante l’uguaglianza giuridica tra i cittadini. Dopo l’abbattimento dei ceti, come sappiamo,

grazie all’affermarsi dell’eguaglianza di status, chiunque può salire (o scendere) nella scala sociale,

con lo studio, il lavoro, ecc., indipendentemente dalla propria estrazione familiare.

Tuttavia, per effetto della diversa distribuzione della ricchezza, si determinano ‘naturalmente’

gruppi sociali tra loro differenziati: coloro che vivono vendendo la propria forza-lavoro

(proletariato); coloro che possiedono i capitali e i mezzi di produzione (capitalisti), e un ceto

intermedio impiegatizio. Sono queste le ‘classi sociali’: che non sono ‘ceti’, perché l’appartenenza

ad esse non è determinata da uno status che si acquista con la nascita e che accompagna la persona

per tutta la vita, ma che rappresentano gruppi sociali portatori, per effetto delle loro diverse

condizioni materiali di esistenza, di condizioni di vita, valori e visioni del mondo tra loro

differenziate.

Il partito socialista prima (da cui si scisse, nel 1921, il partito comunista), poi quello popolare, non

nacquero, dunque, in parlamento come articolazioni interne a uno stesso blocco di interessi sociali,

come era avvenuto per la Destra e la Sinistra storiche, ma nacquero nella società, come associazioni

che si proponevano di rappresentare gli interessi di gruppi sociali diversi da quello espresso dai

partiti tradizionali; essi iniziarono a presentare alle elezioni propri candidati, cioè candidati che si

impegnavano a proteggere, nel loro lavoro in parlamento, le questioni care al loro elettorato, e a

contrastare iniziative che potevano danneggiarlo, a svolgere propaganda, stampare giornali e libri,

organizzare comizi e conferenze.

I partiti di massa premevano naturalmente per un allargamento del suffragio; nel nostro paese, la

lentezza e limitatezza delle estensioni del suffragio elettorale nascevano proprio dal timore che esso

avrebbe portato al ripetersi di quanto si era visto in Francia dopo la prima elezione a suffragio

universale maschile, nel 1848, allorché quando, come scrisse nel 1862, il liberale italiano Carlo

Cattaneo: “Per la prima volta si vide in Francia un operaio chiamato a sedere tra i governanti, il

miglioramento del destino degli operati fu posto tra i doveri della società e dello stato; e fu

riconosciuto, in quanti cittadini avessero anni ventuno, il diritto di influire al pari sulla cosa

pubblica”. Da liberale progressista o riformista moderato, Cattaneo sostiene che non si deve avere

paura della rappresentanza politica delle classi escluse, che erano viste dalle classi aristocratica e

borghese, alternativamente, o come ‘sovversive’ o come ‘incapaci’ di assumere responsabilità di

governo per difetto della necessaria esperienza e cultura. Ma molti non la pensavano affatto come

lui, e provavano preoccupazione, angoscia e scandalo davanti all’avanzata delle classi subalterne e

alla loro pretesa di condizionare l’azione delle istituzioni. Alcuni sinceramente pensavano che se

l’idea democratica avesse preso piede questo non avrebbe potuto che significare la fine dell’unità

dello stato, la fine dello stato stesso, perché gli interessi competitivi e confliggenti della società non

avrebbero mai potuto esprimere indirizzi unitari, garantire la stabilità e la pace.

In effetti, la nascita dei partiti di massa travolgeva l’idea, che aveva improntato di sé i regimi

della Restaurazione, che gli interessi dello stato, cioè dei gruppi dominanti, potessero valere

come interessi generali; metteva in dubbio la radice stessa dei regimi rappresentativi, che

ammettevano la rappresentanza degli interessi della società, ma solo in presenza del postulato che

interessi unitari dello Stato esistessero come tali, prevalessero sugli altri, e avessero organi specifici,

come il Re, a dar loro espressione e tutela. Con la loro stessa esistenza i partiti politici di massa

‘attentavano’ al principio-cardine dello stato liberale, ‘meno società nello stato’, perché quello cui i

partiti politici di massa tendevano era che la società contasse nella direzione dello Stato.

Perciò i partiti politici di massa furono visti dallo Stato liberale, e in specie da uno conservatore,

involuto, quale era il nostro, come una minaccia alla sua stessa esistenza.

Le idee cardine del regime ‘rappresentativo’ iniziarono nel corso dell’’800 e ancora più fortemente

ai primi del ‘900 a essere fortemente contestate da coloro che erano stati esclusi dalla possibilità di

far valere le proprie esigenze, bisogni, punti di vista, e di influire sulla vita pubblica. La borghesia

liberale, e lo Stato che ne era l’espressione, videro con grande timore l’emergere di una piccola

borghesia scontenta, e di un proletariato organizzato che, reclamando il diritto di votare e di dar vita

a proprie organizzazioni politiche (i partiti, appunto), intendeva arrivare a governare lo Stato in

modo più sensibile ai propri interessi, se non in nome di essi; ugualmente temuta era la pressione

delle forze cattoliche, tradizionalmente ostili allo stato ‘laico’ (il Regno si era pur sempre unificato

con la presa militare dello Stato della Chiesa), che chiedevano anch’esse una voce sulla direzione

politica del Paese. Preoccupavano le dottrine marxiste, che denunciavano lo Stato come apparato

funzionale al dominio di una classe sull’altra.

Non solo nel nostro Paese, questi timori si tradussero nella “crisi del parlamentarismo”, nel

risorgere di grosse diffidenze verso specialmente la Camera elettiva, che iniziava a rappresentare in

qualche misura il popolo. In Italia:

“Verso la fine del Regno di Umberto I fu rimesso in discussione lo stesso sistema

parlamentare già affermatosi in via di prassi, dal momento che si registrò una notevole spinta

verso un ‘ritorno’ alla monarchia costituzionale. Ma non era tanto lo Statuto che preoccupava:

ciò cui i conservatori, la destra, mirava in quegli anni era un governo ‘forte’, poco importa se

guidato dal Re stesso o da un Primo Ministro che fosse in grado di bloccare il naturale

sviluppo del sistema in senso democratico e sociale, specialmente per mezzo di leggi

restrittive delle libertà (come quella di stampa). Sulla legge limitativa della libertà di stampa

che il Governo intendeva introdurre si svolse un enorme contrasto tra Governo e Parlamento,

e il tentativo di scavalcamento del Parlamento in questo caso fallì: gli schieramenti

parlamentari della “sinistra” si opposero con l’ostruzionismo all’approvazione delle misure

restrittive della libertà di stampa; e i decreti legge coi i quali il Governo sperava di scavalcare

l’ostruzionismo parlamentare furono dichiarati inapplicabili dalla Corte di Cassazione.

“Questa prima crisi della forma di governo parlamentare si avviò a una rapida composizione e

nelle elezioni del 1900 la Sinistra si rafforzò, e ne seguirono i governi Zanardelli e Giolitti,

accomunati da una comune politica riformista, con l’adozione di misure di diritto del lavoro e

di intervento statale a sostegno dell’economia. La riforma più notevole fu quella che investì la

base elettorale, con una progressiva estensione del suffragio a tutti i maschi adulti

maggiorenni; gli aventi diritto a partecipare alle elezioni del 1913 furono il 23% dei cittadini

residenti del Regno contro il 7,5% delle elezioni del 1904 e il 6,9% delle elezioni del 1900.

Le elezioni del 1913 sembrarono dunque completare il processo di perfezionamento interno di

una evoluzione verso forme più democratiche dello Stato, ma in realtà segnarono l’inizio della

fine dell’ordinamento statutario, le cui strutture non si dimostrarono idonee ad assorbire le

spinte antitetiche e difficilmente componibili dei partiti di massa che si affacciavano sulla

scena politica, profittando del suffragio universale. Se nel 1913 i conservatori ancora ressero e

ottennero la maggioranza dei seggi, nel ’19, anche grazie a un cambiamento del sistema

elettorale (da maggioritario a proporzionale), essi subirono un vero e proprio tracollo, a

vantaggio di partiti relativamente nuovi come i socialisti e i popolari (cattolici).

Gli schieramenti politici tradizionali ne rimasero sconvolti a tal punto che in un breve torno di

anni si determina una nuova crisi, questa volta irreversibile. Per quanto la presidenza del

consiglio continui ad essere affidata ad esponenti della vecchia classe politica (Nitti, Giolitti,

Bonomi, Facta) la Camera e il corpo elettorale sono sempre meno inclini ad appoggiarla. Fra

il 1919 e il 1922 si succedono cinque governi, tutti incapaci di far fronte alla crisi istituzionale

e al dissesto dell’economia, seguito alla guerra in egual misura per i vinti come per i vincitori

e in questo vuoto di potere si inserisce il fascismo12”.

La nascita dei partiti, dei sindacati, le lotte popolari ed operaie, cui non erano estranee componenti

insurrezionali, rivoluzionarie, o accusate di essere tali sfociarono nel biennio 1898-99 in una crisi di

particolare gravità (che si ricorda come “crisi di fine secolo”) che ci ha lasciato, tra le tante

testimonianze di un conflitto sociale crescente e drammatico, il ricordo delle cannonate sparate

contro i manifestanti operai a Milano durante le quattro giornate del 1898 su ordine del Generale

Bava Beccaris, poi in premio di ciò insignito dal Re dei più alti onori militari. Il numero dei morti

rimase ignoto, ma fu certo superiore a cento persone; Milano e la sua provincia furono poste in stato

d’assedio, con la sospensione di tutte le libertà costituzionali e la devoluzione della giustizia ai

Tribunali di Guerra, secondo un rimedio che il governo statutario adottava regolarmente durante i

‘disordini’; furono arrestati numerosi esponenti politici, sciolte le relative organizzazioni.

Nonostante nell’immediato si sia dispiegata in seguito la politica distensiva e conciliatrice di

Giolitti, molte analisi vedono nei fatti del 1898-99 la premessa dell’onda lunga di reazione che

avrebbe portato il paese alla dittatura fascista.

12

Livio Paladin, Diritto Costituzionale, cit., p. 83.

L’ambiguo lascito di una ‘parlamentarizzazione’ della forma di governo che condusse

effettivamente al rafforzamento dell’Esecutivo e alla delegittimazione del Parlamento

Vi è stata allora davvero una trasformazione in senso parlamentare della forma di governo durante il

periodo statutario? E quale è stato il lascito dell’oscillazione tra governi regi e governi parlamentari

in questo lungo periodo? Il Parlamento si rafforzò veramente? E quanto? L’apparato esecutivo Re e

Governo, perse o acquistò poteri?

Per rispondere a queste domande bisogna ripartire dalla considerazione che le trasformazioni che

portarono verso una forma di governo di tipo parlamentare erano avvenute senza modificare

formalmente lo statuto, che rimase come era: esse avvennero cioè in via di prassi, furono modifiche

tacite. Queste modificazioni furono e furono viste come una crescita del potere di influenza del

parlamento, che nei fatti poteva condizionare l’esistenza in carica del governo. A sua volta, la

crescita di potere del parlamento corrispondeva a uno sforzo, sia pure modesto e titubante, di

aggiornare il disegno dello statuto alle esigenze di un paese divenuto più articolato, consapevole di

essere composto di soggettività e appartenenze diverse. La crescita dei poteri del parlamento, in cui

le modifiche della forma di governo si traducevano, veniva associata, e di fatto in parte almeno si

associava, all’affermarsi delle tendenze ‘democratiche’ che a giudizio dei conservatori mettevano a

rischio l’ordine costituito. Il fatto che le modifiche dello statuto fossero solo tacite rese allora facile

il diffondersi di opinioni che ne disconoscevano la doverosità, e soprattutto la legittimità. Di queste

opinioni fu il simbolo lo scritto di Sidney Sonnino, uomo politico della Destra storica, apparso nel

1897 e intitolato Torniamo allo Statuto, e che fu la punta di una letteratura ferocemente

antiparlamentare, che fiorì in Italia in quegli anni, rivelando le ansie che la trasformazione della vita

pubblica italiana sollevava nell’opinione conservatrice dominante. “Torniamo allo Statuto” voleva

dire: ricordiamoci che non esiste alcuna norma che imponga al governo di avere la fiducia delle

Camere. Se alle Camere ci sono maggioranze troppo progressiste, troppo democratiche, non

pensino di poter condizionare il Governo. Il Governo lo nomina e lo revoca il Re.

La critica del parlamento, che prendeva anche le forme di una ridicolizzazione della lunghezza e

dell’inutilità dei dibattiti, di una caricaturizzazione dei comportamenti degli uomini politici, sempre

raffigurati come bassi e meschini affaristi di second’ordine, serviva a diffondere la convinzione che

fosse assolutamente necessario restaurare il potere del sovrano. L’immagine sovente ripetuta

secondo la quale il governo era troppo debole per colpa delle pretese delle ‘consorterie

parlamentari’ in parte rifletteva le verità di un sistema politico involuto su se stesso e fragile, in

altra parte intendeva squalificare l’importanza e la dignità dei nascenti partiti, e la loro pretesa di