Uomini e donne raccontano la loro storia professionale

a cura di Claudia Piccardo, Maria Chiara Pizzorno, Chiara Ghislieri,

Lara Colombo, Marcella Baiunco

Oggi sono qui per presentarvi alcuni dei risultati delle nostre ricerche svolte presso il Dipartimento

di Psicologia, area Psicologia dell’organizzazione e lavoro, sul tema delle differenze di genere in

ambito lavorativo, focalizzando l’aspetto della narrazione al femminile e al maschile. Prima però di

chiederci se uomini e donne raccontino in modo diverso la loro storia professionale, sia che si parli

dell’ingresso in un’organizzazione o di un passaggio di carriera o dell’intero percorso lavorativo,

vorrei fare una breve e decisa premessa sulla questione di genere, forse scontata in questo contesto,

ma pur sempre necessaria. Il nostro gruppo di ricerca condivide con i sociologi e con la filosofa

eterodossa Judith Butler l’assunto che il genere non sia qualcosa che le persone hanno, non è il loro

sesso, il genere non è nemmeno l’orientamento sessuale o la sessualità di un individuo, e non è

neppure ciò che le persone sono, perchè l’essere generosamente eccede il fatto di essere femmina,

maschio, queer (gay, lesbiche, transgender). Cosa significa allora appartenenza di genere? Il genere

è ciò che le persone fanno quando si pongono come maschi, femmine, queer. Il genere è una

costruzione sociale, ossia una pratica discorsiva (come si parla) e materiale (come ci si veste) che è

sempre culturalmente regolata, negoziata intersoggettivamente, a volte trasgredita o risignificata; il

genere è, come ha colto la Butler, una performance, un’identità performata che ha sempre qualcosa

di normato e qualcosa di originale. Pur adottando una interpretazione costruttivista del genere non

possiamo trascurare alcuni problemi fondamentali:

a) il binarismo egemone - maschio-femmina o uomo-donna - nella costruzione del genere,

che non permette ad altri generi di essere riconosciuti, persino pensati. Non solo, all’interno

di questo binarismo, maschile e femminile vengono percepiti e praticati come categorie

alternative, in modo che l’appartenenza a una implica necessariamente un discorso che

metta in evidenza la non-appartenenza all’altro;

b) sempre all’interno del binarismo, la costruzione del genere non è solo costruzione di una

differenza ma è costruzione di una relazione gerarchica e disciplinamento del femminile

quale genere subordinato.

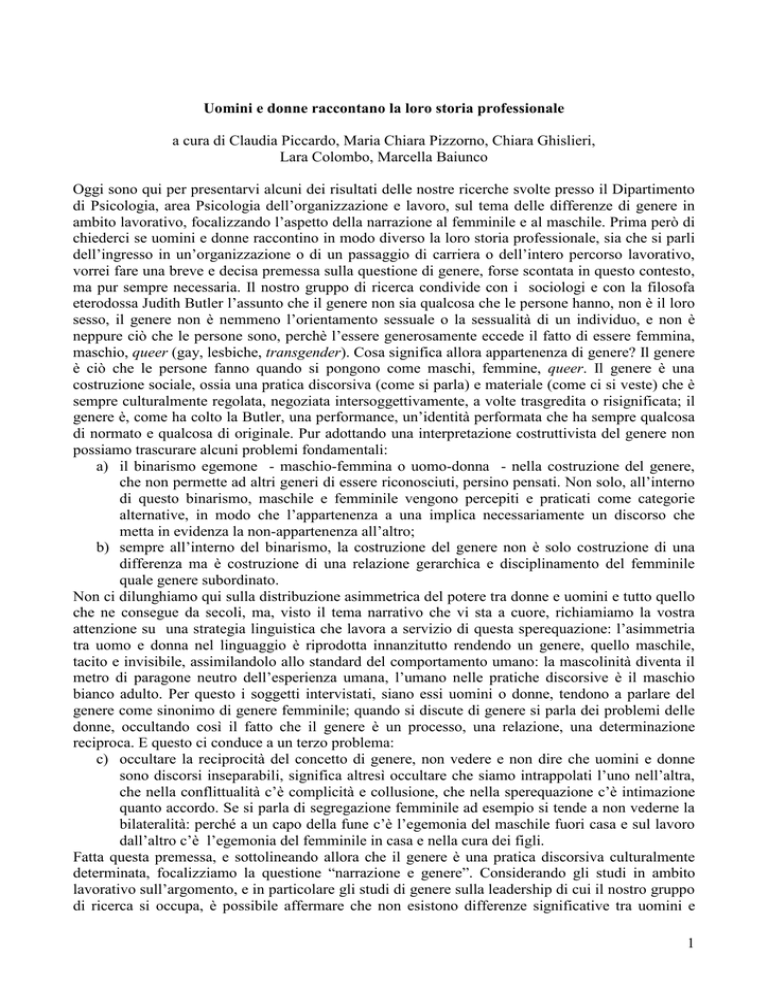

Non ci dilunghiamo qui sulla distribuzione asimmetrica del potere tra donne e uomini e tutto quello

che ne consegue da secoli, ma, visto il tema narrativo che vi sta a cuore, richiamiamo la vostra

attenzione su una strategia linguistica che lavora a servizio di questa sperequazione: l’asimmetria

tra uomo e donna nel linguaggio è riprodotta innanzitutto rendendo un genere, quello maschile,

tacito e invisibile, assimilandolo allo standard del comportamento umano: la mascolinità diventa il

metro di paragone neutro dell’esperienza umana, l’umano nelle pratiche discorsive è il maschio

bianco adulto. Per questo i soggetti intervistati, siano essi uomini o donne, tendono a parlare del

genere come sinonimo di genere femminile; quando si discute di genere si parla dei problemi delle

donne, occultando così il fatto che il genere è un processo, una relazione, una determinazione

reciproca. E questo ci conduce a un terzo problema:

c) occultare la reciprocità del concetto di genere, non vedere e non dire che uomini e donne

sono discorsi inseparabili, significa altresì occultare che siamo intrappolati l’uno nell’altra,

che nella conflittualità c’è complicità e collusione, che nella sperequazione c’è intimazione

quanto accordo. Se si parla di segregazione femminile ad esempio si tende a non vederne la

bilateralità: perché a un capo della fune c’è l’egemonia del maschile fuori casa e sul lavoro

dall’altro c’è l’egemonia del femminile in casa e nella cura dei figli.

Fatta questa premessa, e sottolineando allora che il genere è una pratica discorsiva culturalmente

determinata, focalizziamo la questione “narrazione e genere”. Considerando gli studi in ambito

lavorativo sull’argomento, e in particolare gli studi di genere sulla leadership di cui il nostro gruppo

di ricerca si occupa, è possibile affermare che non esistono differenze significative tra uomini e

1

donne nei comportamenti organizzativi e, quando si riscontrino delle differenze, esse risultano

stereotipiche e si spiegano in funzione di distinti percorsi di socializzazione. Quello che qui ci

importa sottolineare è che la stereotipia dei generi trapela innanzitutto nel modo in cui uomini e

donne rappresentano se stessi, si raccontano e posizionano nel racconto il proprio genere in

relazione all’altro. Uomini e donne, pur comportandosi in modo analogo, raccontano la propria

esperienza professionale diversamente, producendo storie istituzionali in accordo alle caratteristiche

culturalmente associate alla mascolinità e alla femminilità. Ad esempio, quando si parla di

leadership, i soggetti intervistati si qualificano secondo caratteristiche associate al genere che sono

state classificate come attributi agentici e communali. Caratteristiche agentiche, molto spesso

associate più agli uomini che alle donne, sono descritte in termini di assertività, tendenza al

controllo e fiducia in sé. Comportamenti agentici possono essere individuati nel parlare in modo

assertivo, nell’influenzare gli altri, nel competere per ottenere attenzione e considerazione. Le

caratteristiche communali, maggiormente associate alle donne, si riferiscono in primo luogo

all’attenzione per il benessere altrui e si esprimono attraverso poca attenzione per sé, desiderio di

sostenere e supportare gli altri, parlare lasciando spazio all’altro. Il fatto che uomini e donne

rappresentino diversamente la propria leadership ha però un impatto molto concreto sulla possibilità

di far carriera. Le regole relative a come si fa carriera, ossia il modello di leadership premiante in un

dato contesto organizzativo, non è un modello neutro al genere: nelle organizzazioni il modello

vincente è quello che presenta caratteristiche agentiche, non communali, quindi il modello

promosso e premiato è quello maschile. Cosa fanno e dicono allora le donne per fare carriera?

Possono rappresentare un’identità più vicina allo stereotipo maschile, presentandosi come “donne

con le palle” e allora verranno valutate positivamente. Tuttavia se le donne eccedono nell’assumere

questi stili di comunicazione e di azione mascolini, se l’assertività diventa aggressività, le donne

non sono più valute positivamente perché assumono comportamenti e stili di comunicazione che

vengono percepiti come incoerenti con lo stereotipo femminile che ad esempio prevede l’elusione

del conflitto. Gli uomini infatti dicono di apprezzare le donne “concilianti” che investono nelle

relazioni, che valorizzano gli altri, le donne cioè che sono in linea con lo stereotipo di genere, ma se

le donne adottano pratiche discorsive e materiali in linea con le qualità communali

stereotipicamente femminili, non sono considerate leader efficaci. Quindi nelle organizzazioni ci

sono delle regole implicite relative alle relazioni di genere, ma queste norme sono ambigue e il

soggetto non può performarle senza sperimentare una certa ambivalenza: da un lato la norma invita

le donne ad assumere dei comportamenti maschili se vogliono adempiere al proprio ruolo, dall’altro

sanziona comportamenti che non siano tipicamente femminili. Se impersoni solo lo stereotipo

femminile soccombi, se impersoni quello maschile vieni censurata. Questa ambivalenza trapela nei

racconti delle donne, ad esempio attraverso la metafora della donna “con l’armatura”, per altro

rintracciabile in diversi miti, fiabe, film (Fanta-ghirò di Calvino, Cantando dietro i paraventi di

Olmi): la donna, per andare in guerra, deve rinunciare alla propria appartenenza di genere, indossare

un’armatura e, dopo aver superato la prova, aver dimostrato di essere all’altezza del compito, torna

a indossare i panni della principessa. Si potrebbe dire che la donna, per “farcela”, deve praticare

un’identità “trans-gender” e poi rioccupare il posto assegnatole nel binarismo uomo-donna. In

queste narrazioni è esclusa la possibilità di smarcarsi dallo stereotipo di genere e accedere a una

identità originale e polimorfa. Quello che ci preme rimarcare a questo punto è che uomini e donne

non comunicano in modo diverso perché sono uomini e donne, ma attraverso diverse modalità di

comunicazione costruiscono il genere maschile e femminile, e le donne, raccontandosi

prevalentemente secondo caratteristiche communali (“concilianti” e “carine”) contribuiscono a

consolidare lo stereotipo di genere di cui poi pagano lo scotto. Scendiamo nel dettaglio e vediamo

ad esempio, attraverso i risultati di una ricerca svolta da Gherardi e Poggio (2003), come molte

donne raccontino di essere entrate in un contesto organizzativo per “il caso” e “le coincidenza”,

mentre “la volizione” e “la scelta” sono al centro del racconto degli uomini. Gherardi e Poggio

hanno analizzato le narrazioni di 33 casi di donne pioniere all’interno di organizzazioni

tradizionalmente maschili e in posizione di responsabilità, e di 33 uomini delle stesse

2

organizzazioni. A tutti i soggetti è stato chiesto di raccontare la propria storia professionale e in

particolare il percorso nell’attuale organizzazione di appartenenza; agli uomini inoltre è stato

chiesto di raccontare come la loro collega è entrata nell’organizzazione a cui entrambi

appartengono. Dall’analisi degli incipit delle storie professionali narrate risulta che:

• gli uomini (o le donne giovani) rappresentano un sé volitivo (mediante frasi quali “io ho

fatto”, “ho deciso”) e un sé storico-processusale, per cui si pongono come protagonisti di

una storia che ha un avvio e una sequenza molto lineare, pur risentendo delle condizioni e

degli eventi all’intorno;

• le donne presentano invece un sé evenziale: il racconto si apre su una condizione sospesa, si

parla di circostanze casuali entro le quali la donna si posiziona in maniera defilata. Il

protagonista a volte è qualcun altro (qualcuno che l’ha selezionata, ad esempio) e la donna si

muove in una cornice temporale discontinua, scandita da eventi e ostacoli che spezzano la

linearità, intessendo percorsi interrotti e poi ripresi.

Analizzando poi la trama, lo sviluppo narrativo conferma che:

• gli uomini adottano una struttura narrativa standardizzata, lineare e sequenziale, per cui le

fasi del racconto sono funzionali al raggiungimento dell’attuale traguardo (la posizione

organizzativa), inoltre l’identità costruita nel racconto è prevalentemente quella

professionale;

• le donne invece tessono trame complesse, intrecci che possono dirsi “a ragnatela”, inoltre i

loro racconti sono multidimensionali e l’identità lavorativa si intreccia con quella familiare e

personale.

Se guardiamo alle trame narrative delle donne occorre però fare un distinguo:

• ci sono storie di donne, specie le donne giovani, che sono storie di scelta, in cui emerge una

dimensione intenzionale e progettuale riguardo alle decisioni da prendere di fronte alle

diverse opzioni disponibili. Le scelte sono spesso tra carriera e famiglia e si collocano

all’inizio della storia o a metà (la scelta di avere un figlio);

• poi ci sono storie di fortuna - “mi sono trovata lì per caso” - che non tengono conto delle

strategie aziendali per cui l’assunzione di tali soggetti non è aleatoria, ma soprattutto e

amaramente non tengono conto delle capacità dimostrate dalla stessa autrice del racconto: le

donne raccontano di essere “fortunate” se hanno vinto un concorso, non prendendo in

considerazione la loro bravura. In tutte le storie poi c’è una traccia di fortuna intesa come la

fortuna di aver incontrato figure maschili che hanno saputo valorizzarle.

Secondo Gherardi e Poggio, nelle storie di “fortuna”, le donne selezionano espedienti narrativi e

stili retorici che consentano loro di costruire un’identità coerente con lo stereotipo di genere, ossia

agency1 esterna e “modestia” nel positioning2. Perché lo fanno? Perché minimizzando la propria

agency così come minimizzano i propri successi, cercano di farsi perdonare l’entrata in un

organizzazione maschile ed evitano di essere percepite come una minaccia dagli uomini.

Analizzando invece le trame maschili esse si presentano come:

• o percorsi segnati cioè racconti segnati dalla Necessità per cui il percorso professionale è

una traccia assegnata loro dalla società, un iter automatico progressivo e tradizionale;

• o percorsi disegnati dal protagonista: si tratta di uomini che raccontano di essere artefici del

proprio destino, averlo indirizzato, forgiato.

1

Agency (agentività, capacità di agire) = essere agente del proprio comportamento (François e Langelier, 2000).

Concetto fondamentale della teoria di Bandura, l’agency è “la facoltà di far accadere le cose, di intervenire sulla realtà,

di esercitare un potere causale” (Bandura, 2000a, p. 17).

2

Positioning: “processo discorsivo per mezzo del quale i sé sono collocati all’interno di conversazioni, in quanto

partecipanti osservabilmente e soggettivamente coerenti lungo linee di storia prodotte congiuntamente” (Davies e Harrè,

1990, p. 48); concetto che supera la staticità del concetto di “ruolo”, in quanto ogni soggetto si posiziona diversamente a

seconda del discorso a cui partecipa e del contesto in cui agisce.

3

Che il percorso sia segnato o disegnato, che la meta sia scelta o prescritta, il timone viene

comunque tenuto saldamente dal protagonista.

In generale emerge da questa ricerca come gli uomini non si raccontino, o raccontino poco, con

pochi fatti personali, scarsa affettività, un vocabolario dell’azione piuttosto che della riflessività. Le

donne invece tessano trame ricche e complesse. La trama scarna e lineare maschile e la ragnatela

femminile si spiegano in base alla funzione ordinante della narrazione. La funzione sociale della

narrazione è quella di rendere comprensibile lo straordinario, riconducendolo preferibilmente

all’ordinario. Se consideriamo che la storia professionale di un uomo difficilmente è una storia di

rottura, piuttosto è ordinaria amministrazione, comprendiamo perché gli uomini fatichino a

raccontare storie e quando lo fanno come esse siano standardizzate. La storia professionale di una

donna, specie in ambiti maschili, invece è un evento vissuto nella sua eccezionalità, per cui la

narrazione serve a ricomporre il disordine prodotto dalle proprie scelte o dagli accadimenti. Come a

dire che le donne hanno bisogno di raccontarsi perché si sperimentano diverse, perché si

percepiscono come l’eccezione in un ambiente maschiocentrico, perché il mondo non è stato

pensato per loro e pur tuttavia vogliono rientrarvi. Nel momento in cui i percorsi professionali di

uomini e donne diventeranno più simili, allora anche le narrazioni si uniformeranno: anzi già adesso

è possibile riscontrare delle affinità tra le storie maschili e quelle delle giovani donne.

Tornando alle storie raccontate da donne che entrano in contesti di lavoro tradizionalmente

maschili, come le donne ingegnere, Gherardi e Poggio evidenziano nelle loro trame una duplice

sfida: “non essere uomini” e, allo stesso tempo, “non essere come le altre donne”. La prima sfida non essere un uomo in un contesto maschile - viene raccontata in modi diversi e diversamente

trattata dagli uomini quando raccontano l’arrivo delle loro colleghe donne, vediamo come:

• se la donna racconta la vicenda di non essere un uomo in mezzo ad altri uomini dicendo che

già solo il fatto di esserci è una sfida, per cui non occorre accentuare ulteriormente la

differenza, la rappresentazione maschile di questa collega è di una donna “discreta”, che

viene pertanto apprezzata: c’è un atteggiamento di accondiscendenza;

• se la donna racconta la sfida come lotta, come assunzione consapevole e intenzionale di

modelli maschili di lotta, intesa come “durezza”, “grinta”, “capacità di imporsi” e

“contrapporsi”, allora la reazione maschile è di squalifica; gli uomini non lesinano parole di

disapprovazione per l’accentuazione di comportamenti maschili da parte delle donne, cioè

valutano negativamente i comportamenti incoerenti con lo stereotipo di genere;

• se la sfida è invece raccontata come un’avventura, costellata di prove iniziatiche, ostacoli,

ma soprattutto animata da grande “passione” per il mestiere, mentre il rapporto con gli

uomini si qualifica come confronto anziché competizione, la reazione maschile è

ambivalente: da un lato gli uomini riconoscono alla professionista le capacità, ma non le

riconoscono la vocazione, leggendola come un fatto privato, e sostenendo che le donne non

riusciranno a realizzarsi perché quella professione è maschile,

• se la sfida viene raccontata come affermazione di sé, ricerca di uno spazio, come impegno

al superamento delle differenze di genere, proponendo una visione assessuata del mercato

del lavoro e del profilo professionale, la reazione degli uomini varia dall’ammirazione per

l’investimento nel lavoro e per l’eccezionalità della donna, all’insofferenza per lo “strafare”

e l’ostentazione della propria bravura.

C’è poi una seconda sfida che le donne drammatizzano nei loro racconti professionali: esse infatti si

rappresentano come diverse non solo dagli uomini, ma anche dalle “altre donne”, per intenderci

dalle donne che nell’organizzazione occupano ruoli tipicamente femminili, come le segretarie, e

dalle donne che non lavorano, cioè le mogli dei colleghi. Perciò le lavoratrici/professioniste nei loro

racconti accentuano da un lato la differenza rispetto ai colleghi uomini, dall’altro sottolineano le

affinità che le accomunano a loro, per distinguersi dalle “altre” che diventano così un gruppo di

riferimento negativo. Raccontandosi come diverse dalle altre, per poter appartenere alla cultura

maschile e per non essere vittime di in uno stereotipo di genere, paradossalmente queste donne

4

professioniste contribuiscono a consolidarlo, peggio a stigmatizzare il proprio genere. Così facendo

inoltre esse corrono il rischio psicologico di un disprezzo latente per se stesse in quanto donne.

Tornando alle narrazioni degli uomini, quando viene loro chiesto di raccontare come una collega è

entrata nel suo contesto di lavoro (“ci racconti come è arrivata?”), i rispondenti si affrettano a

negare ci sia “un problema di genere”, affermando che la donna è stata accettata nel contesto

maschile perché competente, nonostante il lavoro sia maschile e benché lei sia donna. È probabile

che negli intervistati maschi scatti il riferimento implicito al dibattito sulle pari opportunità quindi

l’impulso a difendersi; è interessante notare una certa familiarità e padronanza linguistica degli

uomini sulle tematiche di genere, eppur tuttavia trapela dalle interviste la difficoltà degli uomini a

riflettere sulla propria esperienza di genere. Gli uomini non sembrano aver elaborato un

vocabolario, un’abitudine a parlare di sé in relazione alla propria mascolinità che si costruisce in

rapporto al femminile; non hanno sviluppato una riflessività sul proprio genere in relazione all’altro.

Questo dato non va letto come una costante di genere, come a dire “gli uomini non parlano di sè”, al

contrario, non parlando di sé fanno gli uomini. Il fatto di non parlare di sé, di non raccontarsi mai in

termini di mascolinità, conferma e consolida lo stereotipo di genere maschile per cui gli uomini

sono educati a non rivelarsi se non nell’intimità. Gli uomini performano la loro identità di genere

non parlandone: non possedere un vocabolario della relazionalità fa parte della costruzione sociale

del maschio. Inoltre, come dicevamo in precedenza, rendere invisibile la mascolinità è una strategia

linguistica per renderla il metro di paragone neutro dell’esperienza umana, è una strategia di potere.

In questo breve intervento ho cercato soprattutto di evidenziare come sia le donne sia gli uomini

producono narrazioni che contribuiscono a consolidare le differenze di genere stereotipiche, ma

soprattutto contribuiscono a consolidare le asimmetrie di genere culturalmente prescritte, anche

dalle culture organizzative. Vi faccio un ultimo esempio: una retorica ricorrente nei discorsi delle

donne e degli uomini che lavorano è quella del face time: far vedere che stai al lavoro fino a tardi,

che sei disponibile è quello che ti fa fare carriera, indipendentemente dalle capacità e dalla

produttività. Uomini e donne, dunque, assumono e danno per scontata una sovraesposizione

temporale degli individui nelle organizzazioni, così facendo, però, entrambi consolidano le

attribuzioni e le asimmetrie tradizionali di genere che pretendono l’uomo impegnato nel lavoro e la

donna nella famiglia. Mi spiego meglio: l’asimmetria lavoro-famiglia, che colloca in una posizione

subordinata la famiglia rispetto al lavoro, replica l’asimmetria uomo-donna perché quest’ultima ha

per tradizione la famiglia come priorità. Quindi, pur di essere accettate nelle organizzazioni, le

donne ne sposano le norme fino a ribadire il mito della inconciliabilità tra lavoro e famiglia,

accettando la rinuncia che comporta, o a una vita familiare/maternità o alla carriera. Ricordiamo che

una quota rilevante di donne dirigenti sono single.

Concludo dicendo che nel momento in cui riproduciamo una norma, possiamo anche indebolirla,

possiamo risignificarla ed è quello che sta succedendo con la negoziazione dei ruoli e degli impegni

all’interno della coppia e della famiglia, che ha poi una ricaduta positiva nella vita lavorativa. Un

dato incoraggiante della ricerca di Gherardi e Poggio non è solo aver registrato come le giovani

donne si considerino “artefici del loro destino” e non attrici passive baciate dalla fortuna, ma aver

riscontrato che gli uomini in situazioni di coppia dual career (con entrambi i partner in carriera),

non solo non stigmatizzano le professioniste, ma essi stessi non si rappresentano in modo

paternalistico come i mentori delle medesime, offrendo invece racconti di stima reciproca, di parità,

di scambio, aprendosi alla riflessione anche sulla propria identità di genere.

Come gruppo di ricerca annunciamo di essere in fase di avvio di un progetto intitolato “transizioni

di carriera e conciliazione” che ha l’obiettivo di cogliere il significato del passaggio di carriera in

ambito lavorativo, il significato dell’intreccio tra la carriera lavorativa e la carriera di vita

(personale e familiare) e le eventuali differenze di genere nella narrazione delle transizioni di

carriera e dell’intreccio carriera lavorativa-carriera di vita. La ricerca prenderà in esame due

popolazioni appartenenti a due organizzazioni diverse: una con una cultura family friendly e l’altra

priva di politiche a riguardo. Questo per capire come una cultura organizzativa impegnata sul fronte

della conciliazione possa o meno incidere sul modo di vivere la propria carriera professionale e di

5

vita delle donne e degli uomini. Speriamo di avere tra un anno modo di presentarvi i dati di questa

ricerca e di ricevere da voi ulteriori stimoli all’approfondimento.

Grazie

(Intervento in occasione della presentazione del volume “Parole di donne. Una riflessione

sull'essere donna a Torino, oggi” a cura della Scuola Holden e di EmilyTorino, Torino, aprile 2007.)

6