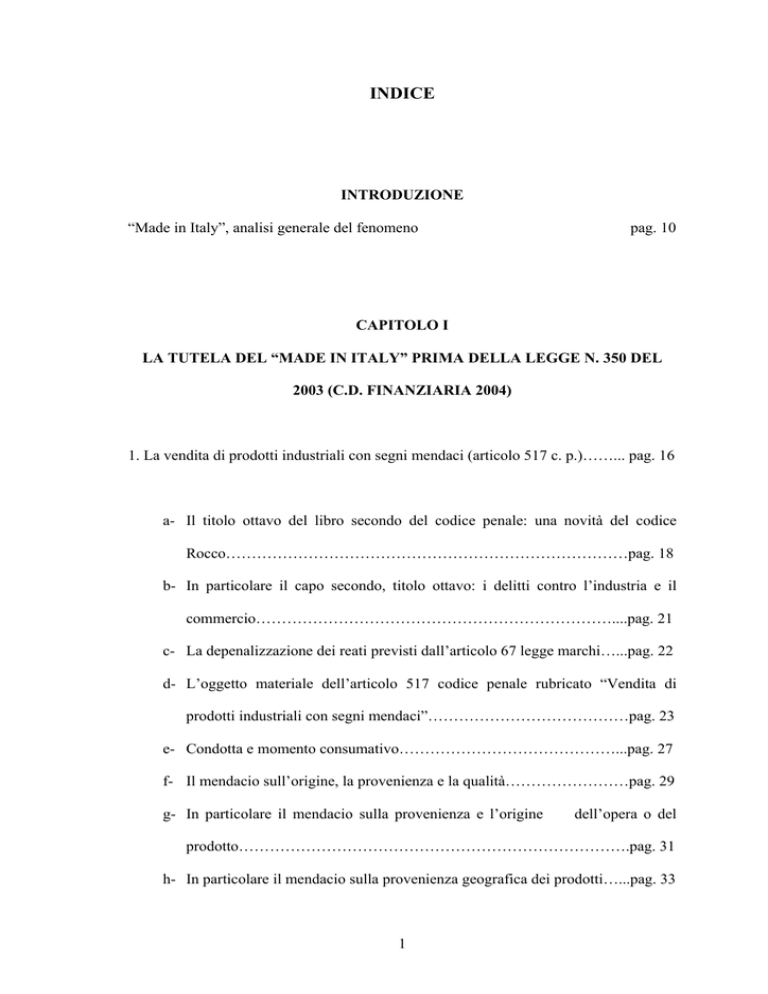

INDICE

INTRODUZIONE

“Made in Italy”, analisi generale del fenomeno

pag. 10

CAPITOLO I

LA TUTELA DEL “MADE IN ITALY” PRIMA DELLA LEGGE N. 350 DEL

2003 (C.D. FINANZIARIA 2004)

1. La vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 c. p.)……... pag. 16

a- Il titolo ottavo del libro secondo del codice penale: una novità del codice

Rocco……………………………………………………………………pag. 18

b- In particolare il capo secondo, titolo ottavo: i delitti contro l’industria e il

commercio……………………………………………………………....pag. 21

c- La depenalizzazione dei reati previsti dall’articolo 67 legge marchi…...pag. 22

d- L’oggetto materiale dell’articolo 517 codice penale rubricato “Vendita di

prodotti industriali con segni mendaci”…………………………………pag. 23

e- Condotta e momento consumativo……………………………………...pag. 27

f- Il mendacio sull’origine, la provenienza e la qualità……………………pag. 29

g- In particolare il mendacio sulla provenienza e l’origine

dell’opera o del

prodotto………………………………………………………………….pag. 31

h- In particolare il mendacio sulla provenienza geografica dei prodotti…...pag. 33

1

i- In particolare il mendacio sulla qualità………………………………….pag. 35

j- Lo sviluppo della giurisprudenza e della dottrina relativamenente al mendacio

sulla provenienza e l’origine dell’opera e del prodotto…………………pag. 36

j. 1 Anni Sessanta………………………………………………….pag. 38

j. 2 Anni Settanta…………………………………………………..pag. 39

j. 3 Anni Ottanta…………………………………………………...pag. 40

j. 4 Anni Novanta, Sentenza Thun (Cassazione, sez. III penale, 7 luglio

1999, n. 2500)……………………………………………………...pag. 43

k- Considerazioni conclusive……………………………………………....pag. 46

2. L’Arrangement di Madrid del 1981 applicato al “made in Italy”………………pag. 48

3. Accenni alla disciplina civilistica in tema di “made in Italy”…………………..pag. 54

CAPITOLO II

PROFILI PENALISTICI DEL “MADE IN ITALY”: SVILUPPO NORMATIVO

E GIURISPRUDENZIALE

1. Le norme a tutela del “made

in Italy” contenute nella legge 350/2003 (c.d.

finanziaria 2004)………………………………………………………………pag. 56

a- L’interpretazione “innovatimene colpevolista” propria dell’Agenzia delle

Dogane………………………………………………………………...pag. 65

2

b- L’interpretazione prevalente fatta propria dalle prime pronunce della

Suprema Corte di Cassazione…………………………………………pag. 71

c- La riforma del 1992 sul trasferimento del marchio…………………...pag. 75

d- La difficile definizione del concetto di “fallace indicazione”………...pag. 77

e- Tutela del “made in Italy”, ma non di altre indicazioni di provenienza..pag.

80

f- Il regolamento delegato previsto dal comma 63 dell’articolo 4 legge n. 350

del 2003 (c.d. finanziaria 2004)……………………………………….pag. 81

g- La determinazione del momento consumativo: superamento del contrasto

giurisprudenziale………………………………………………………pag. 83

h- L’”origine doganale” nel codice doganale comunitario (Regolamento n.

2913/92)……………………………………………………………….pag. 85

2. I primi interventi interpretativi della Suprema Corte di Cassazione relativamente al

comma 49 dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (c.d. finanziaria 2004)..pag. 88

a- Sentenza Fro n. 3352/2005: la prima pronuncia della Suprema Corte

di Cassazione sull’origine dei prodotti dopo la legge n. 350 del 2003

(c.d. finanziaria 2004): conformità all’orientamento consolidato circa

la

prevalenza

dell’origine

imprenditoriale

sulla

provenienza

geografica……………………………………………………...pag. 90

b- Sentenza Legea n. 13712/2005: consolidamento dell’interpretazione

assunta dalla Suprema Corte di Cassazione: prevalenza dell’origine

da un produttore che controlla il processo rispetto all’origine

geografica…………………………………………………...…pag. 98

3

c- Sentenza Igam n. 34103/2005: prima pronuncia sulla dicitura “made

in Italy”: prevalenza della provenienza geografica in assenza

dell’indicazione del produttore………………………………pag. 106

3. Le nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 14 Marzo 2005, n. 35 (c. d.

decreto competitività), convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80………….pag. 110

a- In

particolare

il

punto

7:

l’incauto

acquisto

di

prodotti

contraffatti……………………………………………………pag. 114

b- In particolare il punto 9: le indicazioni di provenienza e quella di

origine nella prospettiva della tutela penale del “made in

Italy”…………………………………………………………pag. 119

4. Fermo della merce in dogana come momento essenziale per l’accertamento della

loro provenienza……………………………………………………………..pag. 124

5. Le novità introdotte dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206)………………………………………………………………………..pag. 126

6. Sentenza Giordani n. 2648/2006: il ripensamento giurisprudenziale sulla “non

neutralità” dell’origine geografica di alcuni prodotti..……………………....pag. 129

7. Ordinanza del Tribunale di Genova: 21 marzo 2006………………………...pag. 138

4

8. Sentenza Huang Suwen n. 3669/2006: riaffermazione della prevalenza dell’origine

imprenditoriale sulla provenienza geografica, in presenza in capo al produttore della

responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo in capo al

produttore…………………………………………………………………….pag. 140

9. Sentenza Danzi n. 21797/2006: diciture quali “concepiti” o “ideati” costituiscono

fattispecie diverse da “made in..” …………………………………………...pag. 142

10. Sentenza Dolce & Gabbana n. 157/2006: prevalenza dell’Accordo di Madrid sulla

disciplina penale……………………………………………………………..pag. 144

11. I cambiamenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (così detta finanziaria 2007):

il riferimento alle pratiche commerciali ingannevoli………………………...pag. 148

12. Sentenza n. 8684/2007: l’ultima pronuncia in tema di “made in Italy”: legittimità

della dicitura “Italian design” su prodotti fabbricati all’estero………………pag. 154

CAPITOLO III

PROFILI PENALISTICI DEL “MADE IN ITALY”

1. La controversia sulla natura giuridica del segno distintivo “made in italy” in attesa

del regolamento governativo istitutivo del marchio “made in Italy”: opinioni

contrastanti…………………………………………………………………pag. 160

5

a- Origine doganale……………...……………………………...pag. 162

b- Marchio d’origine: categoria priva di riconoscimento normativo da

parte del legislatore italiano………………………….………pag. 165

c- Il sistema americano: obbligo di indicare sui prodotti importati la

loro origine………………………….......................................pag. 168

d- La normativa sull’origine della merce in Cina: obbligo di indicare

l’origine sia sui prodotti importati, sia su quelli esportati…...pag. 170

e- La nozione di marchio……………………………………….pag. 172

f- Le indicazioni di provenienza, in particolare le indicazioni

geografiche e le denominazioni di origine…………………...pag. 175

g- I marchi collettivi…………………………………………….pag. 179

h- Considerazioni conclusione: gli aspetti caratterizzanti il “made in

Italy” dal punto di vista della natura giuridica……………….pag. 180

2. Ancora sulla natura giuridica: considerazioni sull’istituendo marchio “made in

Italy”……………………………………………………………………….pag. 185

3. Individuazione del bene tutelato dalle norme sul “made in Italy”: opinioni

contrastanti………………………………………………………………....pag. 189

a- Il consumatore: soggetto non più passivo che compra prodotti

standardizzati………………………………………………...pag. 191

b- La tutela del “made in Italy” nel mercato globalizzato: la

salvaguardia del sistema produttivo nazionale………………pag. 195

6

c- Le imprese italiane: i soggetti maggiormente interessati alle norme

sull’origine imprenditoriale e geografica dei prodotti……….pag. 199

d- L’”italianità” dei prodotti quale interesse tutelato dalle norme sul

“made in Italy”……………………………………………….pag. 202

4. Fonti normative della tutela del “made in Italy”. La condotta incriminata..pag. 204

a- Il coordinamento tra l’articolo 517 codice penale e l’articolo 4,

comma 49, legge n. 350/2003 (c.d. finanziaria 2004)……….pag. 210

b- Profili critici della formulazione dell’articolo 4, comma 49, legge n.

350/2003 (c.d. finanziaria 2004)…………………………….pag. 211

c- Il coordinamento tra la nuova disciplina della legge n. 350 del 2003

(finanziaria 2004) e l’Accordo di Madrid del 1891………….pag. 214

d- Confronto tra l’Accordo di Madrid e il codice del consumo (decreto

legislativo n. 206/2005)……………………………………...pag. 215

5. L’individuazione del momento consumativo: superamento di un contrasto

giurisprudenziale…………………………………………………………..pag. 216

CAPITOLO IV

PROPOSTE DE IURE CONDENDO

1. Le proposte di legge a livello nazionale…………………………………pag. 219

7

a- Il sistema rigoroso: “made in Italy” consentito solo su prodotti

fabbricati interamente in Italia…………………………….…...pag. 222

b- Il sistema aperto: “made in Italy” consentito anche per la produzione

parzialmente effettuata all’estero nel rispetto di alcuni standards

qualitativi……………………………………............................pag. 229

c- La soluzione intermedia: compromesso tra sistema “aperto” e sistema

“rigoroso” quale maggiormente rispondente alle esigenze dei soggetti

interessati alle norme del “made in Italy”……………………...pag. 231

2. Le proposte di istituzione del marchio d’origine “made in EU”…………….pag. 233

3. Il rapporto tra il diritto comunitario e il diritto penale interno...…………….pag. 240

a- L’impostazione tradizionale: il diritto penale non rientra tra le

competenze della comunità europea………………………….. pag. 241

b- La tutela dei beni giuridici comunitari………………………... pag. 244

c- La configurazione di sanzioni da parte della normativa comunitaria

pag. 246

d- Il ricorso ai sistemi sanzionatori degli Stati membri…………. pag. 248

e- Le prospettive di armonizzazione per la tutela dei beni giuridici

comunitari…………………………………………………….. pag. 250

f- L’efficacia “riflessa” del diritto comunitario sul diritto penale pag. 251

1. L’interpretazione del giudice nazionale conforme al

diritto comunitario…………………………...…. pag. 252

8

2. La normativa comunitaria integra il precetto penale pag.

252

3. La configurazione di cause di giustificazione…... pag. 254

4. La disapplicazione da parte del giudice nazionale di

norme incompatibili con il diritto comunitario…..pag. 255

g- La cooperazione giudiziaria in materia penale nel Trattato sull’Unione

Europea………………………………………………………...pag. 256

h- Le previsioni della Costituzione europea……………………....pag. 259

i- Il Trattato di Lisbona pag. 260

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………….pag. 263

GIURISPRUDENZA………………………………………………………….. pag. 277

FONTI NORMATE…………………………………………………………… pag. 283

9

INTRODUZIONE

“MADE IN ITALY”, ANALISI GENERALE DEL FENOMENO

L’indicazione “made in Italy”, inizialmente utilizzata dai produttori nazionali per

indicare l’origine geografica dei propri prodotti, è, nel corso degli anni, diventata

emblema di valori estetici e di qualità, grazie agli ingenti investimenti effettuati

dall’intero sistema imprenditoriale italiano ed alla continua cura posta dagli operatori

del settore nella ricerca di sempre più elevati standard qualitativi.

Il “made in Italy” veicola un messaggio di eccellenza e qualità riconosciuto in tutto il

mondo, a differenza di analoghe indicazioni di altri paesi, e questo genera un potere

attrattivo per i prodotti cui è apposto.

In considerazione di tale potere attrattivo è sempre più avvertita l’esigenza di

individuare quando un prodotto possa essere considerato realmente italiano e dunque

quando sia legittimo apporvi una dicitura che lo ricolleghi all’Italia.

Tale problematica si è posta, in particolare, in questi ultimi vent’anni, in considerazione

dello sviluppo di un’economia globalizzata, in cui le imprese sono sempre meno legate

al territorio, grazie all’introduzione di nuove tecnologie di comunicazione e di trasporto,

che permettono agli operatori economici, localizzati in punti diversi e lontani, di

scambiare ordini e informazioni in tempo reale, come in tempo reale avvengono le

transazioni commerciali per cui i prodotti arrivano a destinazione in tempi sempre più

rapidi. In un’economia di questo tipo si rileva lo scontro tra interessi diversi: da una

parte quelli degli operatori economici nazionali, che si sentono danneggiati

10

dall’indiscriminata importazione di prodotti di cui non si conosce l’effettiva

provenienza e dall’altra quelli delle società multinazionali che, de-localizzando i propri

processi produttivi in paesi in via di sviluppo, sono interessati a non palesare l’origine

geografica dei prodotti che rivendono con elevati margini di guadagno, avendo

sostenuto costi fortemente competitivi.

In questo scenario assume più che mai rilevanza la questione dell’origine dei prodotti.

Se fino a vent’anni fa la produzione di un’azienda italiana avveniva completamente

entro i confini nazionali, per cui non vi erano problemi di distinzione tra origine

imprenditoriale e provenienza geografica, questi oggi emergono, perchè molte aziende

hanno de-localizzato la produzione. Si pensi che la Romania è considerata la nona

provincia veneta.

Si è sentita la necessità di un intervento del legislatore volto a chiarire cosa sia italiano e

cosa non lo sia. Vi è stata l’esigenza di individuare strumenti che siano in grado di

aumentare le difese del mercato dalla diffusione di prodotti che recano illegittimamente

le diciture “made in Italy” o “Italy”, ma anche di garantire la libertà imprenditoriale e di

salvaguardare principi che si stanno sempre più radicando nel nostro sistema giuridico,

quali la corretta informazione e la protezione del consumatore.

Il nostro legislatore, recependo tali esigenze, è intervenuto emanando una normativa

nazionale che specificatamente disciplini l’apposizione “made in Italy” sui prodotti, con

l’intento di trasmettere un forte segnale da parte dello Stato e per tentare di risolvere le

problematiche che hanno messo in crisi diversi settori dell’industria nazionale.

Le regole relative all’uso del “made in Italy” o di altre indicazioni che richiamano

l’origine italiana dei prodotti (come Italy o i colori della bandiera italiana o comunque

qualsiasi altra indicazione denominativa o figurativa che colleghi il prodotto all’Italia)

sono, però, in continua evoluzione.

11

Nell’ordinamento italiano si è registrata, infatti, negli ultimi anni una vivace quanto

disorganica successione di norme, che ha fatto da contraltare a decenni di scarsa

attenzione per la materia, generando difficoltà interpretative e una copiosa produzione

giurisprudenziale.

L’intervento normativo più rilevante è costituito dalla legge finanziaria 2004 (legge n.

350 del 2003) e sue successive modifiche, che ha introdotto per la prima volta nel

nostro ordinamento giuridico alcune regole per l’uso legittimo del “made in Italy”.

Con la citata legge finanziaria 2004 ha preso il via un più vasto progetto di riforma a

tutela della produzione italiana. E’ stato avviato, ad opera del Ministero delle attività

Produttive e del Ministero delle Finanze, il così detto Progetto Leonardo “per la

realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a

favore del “made in Italy””. Tale progetto prevede la regolamentazione dell’indicazione

di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente

prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di

origine, nonché il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico,

rivolte alla diffusione del “made in Italy” nei mercati mediterranei, dell’Europa

continentale e orientale (articolo 61 legge finanziaria 2004). E’ previsto, tra l’altro, la

creazione del fondo per la promozione straordinaria del “made in Italy”, nonché la

creazione del Comitato nazionale anti-contraffazione.

Inoltre, non limitandosi a stabilire, in chiave programmatica, misure per tutelare e

promuovere il “made in Italy” con interventi legislativi di attuazione e risorse da

destinare al sistema produttivo, la legge finanziaria 2004, articolo 4 comma 49, è

intervenuta direttamente nel campo penale, introducendo una parziale modifica

all’articolo 517 del codice rubricato “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

per estendere le condotte rilevanti, descrivere un oggetto giuridico più ampio rispetto

12

alla previsione codicistica e anticipare il momento consumativo del reato già alla

presentazione della merce in dogana.

Le recenti novità normative hanno avuto un impatto immediato sul mondo

imprenditoriale italiano, che si è trovato all’improvviso a fronteggiare una serie di

disposizioni di difficile e complessa interpretazione letterale e sistematica.

L’interpretazione estremamente aggressiva datane dalle autorità doganali ha provocato

una copiosa produzione giurisprudenziale, nel 2005 e 2006, non solo da parte dei

giudici di merito, ma anche da parte della terza sezione penale della Corte di

Cassazione.

Le sentenze analizzate vertono per lo più su casi di “produzione su commissione”: ossia

si riferiscono a quella diffusa prassi industriale per la quale l’imprenditore nazionale,

invece di produrre direttamente in Italia determinati beni, affida la loro realizzazione (o

di loro parti) ad un commissionario estero, dettando a quest’ultimo le procedure di

fabbricazione e riservandosi normalmente la facoltà del riscontro qualitativo sul

prodotto finito. Tale pratiche, come detto, sono la ragione dello stesso intervento del

legislatore.

Chiamata a valutare la rilevanza penale di tale pratica alla luce della norma codicistica e

delle nuove norme extra codicem, la Corte di Cassazione si è pronunciata, nella

maggioranza delle sentenze, in senso negativo, affermando che la garanzia fornita al

consumatore riguarderebbe l’origine e la provenienza del prodotto non già da un

determinato luogo, bensì da un determinato imprenditore, che si assume la

responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo; solo nei casi di

prodotti agro-alimentari il concetto di origine indicherebbe, invece, la provenienza da

un determinato luogo geografico. Dall’analisi delle sentenze emerge, però, come le

pronunce più recenti della Corte, quale ad esempio la sentenza Giordani n. 2648/2006,

13

abbiano cercato anche interpretazioni alternative nell’applicare il comma 49 articolo 4

legge 350 del 2003, nell’intento di recuperare al delitto de quo una maggiore operatività

rispetto a quella emergente dalla formulazione dell’articolo 517 codice penale.

Le numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia e gli interventi del

legislatore stimolano l’attenzione in una duplice direzione. Da un lato, si pone il

problema, affrontato ex professo dalla Suprema Corte, di individuare il contenuto

precettivo della nuova norma incriminatrice, perimetrandone l’ambito applicativo

rispetto all’area di tipicità propria dell’articolo 517 codice penale; dall’altro si cerca di

individuare l’interesse protetto, procedendo alla collocazione della fattispecie

nell’attuale momento storico, segnato dalla così detta “globalizzazione” dei mercati,

cercando di cogliere i valori culturali che il delitto in parola sembra voler esprimere.

Tutto ciò con una doverosa premessa: l’ordinamento italiano non impone, in positivo,

un obbligo di indicare l’origine e la provenienza dei prodotti industriali messi in

commercio, quanto, in negativo, vieta e intende reprimere la condotta ingannatoria di

chi faccia uso di nomi, marchi e segni distintivi mendaci.

Sulla base dell’individuazione del bene protetto dalla norma, sul quale dottrina e

giurisprudenza non sembrano trovare accordo, sarà possibile formulare pareri

sull’opportunità di eventuali riforme del legislatore.

Un discorso sulla tutela della provenienza geografica e aziendale dei prodotti industriali

deve necessariamente fare i conti con le dinamiche complesse della moderna realtà

economica, caratterizzata da aspetti fisiologici e patologici strettamente interconnessi e

con istanze ed esigenze tra loro spesso contrapposte e apparentemente inconciliabili.

In questo contesto un intervento riformatore inteso a colpire la patologia, individuata

nell’inarrestabile diffusione sul mercato nazionale di prodotti contraffatti, provenienti

da mercati stranieri specie in via di sviluppo, deve tener conto delle conseguenze che

14

potrebbe avere rispetto ad altre dinamiche ed altre esigenze parimenti meritevoli di

tutela. Ci si riferisce, in particolare, al fisiologico decentramento dell’attività industriale

attraverso l’esternalizzazione della produzione a terzi sub-fornitori, spesso operanti

proprio su mercati in via di sviluppo, dove è possibile avvantaggiarsi del basso costo del

lavoro e/o di agevolazioni finanziarie e all’esigenza degli imprenditori nazionali, che

hanno, in tutto o in parte, decentrato il ciclo di produzione, di caratterizzare comunque i

propri prodotti in maniera uniforme, per origine, provenienza e qualità al fine di

conservare, indipendentemente dal luogo di fabbricazione dei prodotti stessi,

l’immagine unitaria del gruppo, del marchio e del prodotto.

Inoltre, si deve osservare, che gli interventi del legislatore non possono prescindere dal

contesto internazionale e comunitario. Ogni riforma in materia di “made in Italy” potrà

godere di un reale grado di effettività soltanto nel momento in cui venga condivisa

quantomeno a livello europeo. Alcune perplessità sorgono, dunque, in merito

all’opportunità di una riforma esclusivamente nazionale, specie in considerazione

dell’acceso dibattito che si sta svolgendo, in sede europea, per una regolamentazione

comune della materia che, a breve, potrebbe portare alla creazione di un marchio “made

in UE”.

15

CAPITOLO I

LA TUTELA DEL “MADE IN ITALY” PRIMA DELLA LEGGE N.

350 DEL 2003 (C. D. FINANZIARIA 2004)

SOMMARIO: 1. La vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517

codice penale): a) il titolo ottavo del libro secondo del codice penale: una novità del

codice Rocco; b) in particolare il capo secondo, titolo ottavo: i delitti contro l’industria e

il commercio; c) la depenalizzazione dei reati previsti dall’articolo 67 legge marchi; d)

L’oggetto materiale del reato previsto dall’articolo 517 codice penale, rubricato

“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”; e) condotta e momento

consumativo; f) il mendacio sull’origine, la provenienza e la qualità; g) in particolare il

mendacio su origine e provenienza dell’opera o del prodotto; h) in particolare il

mendacio sulla provenienza geografica dei prodotti; i) in particolare il mendacio sulla

qualità; j) lo sviluppo della giurisprudenza e della dottrina relativamente al mendacio

sulla provenienza e l’origine dell’opera e del prodotto: 1- anni Sessanta; 2- anni

Settanta; 3- anni Ottanta; 4- anni Novanta: sentenza thun (Cassaione, sez. III, 7 luglio

1999, n. 2500); k) considerazioni conclusive. – 2. L’Arrangement di Madrid del 1981

applicato al “made in Italy”. – 3. Accenni alla disciplina civilistica in tema di “made in

italy”.

Le disposizioni legislative precedenti alla legge n. 350 del 2003 (c.d. finanziaria 2004)

con le quali si sanzionava (e si sanziona ancora oggi) l’uso illecito del “made in Italy” o

di altre indicazioni di origine e provenienza, sono l’articolo 517 codice penale e

l’articolo 1 dell’Arrangement di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la repressione

delle indicazioni di provenienza false o fallaci, che è stato ratificato con legge 4 luglio

16

1967, n. 676 ed integrato dalle norme per la sua applicazione contenute nel d. P. R. 26

febbraio 1968, n. 656.

L’attenzione dei giudici di legittimità, dell’amministrazione e prassi doganale e della

dottrina non è, però, stata in passato elevata come, invece, lo è oggi. Il problema del

“made in Italy” è relativamente attuale, se ne parla da circa una quindicina anni1.

I casi vagliati dalla Suprema Corte di Cassazione hanno finora riguardato ipotesi di

produzione su commissione. È stato solo dal 2003 che l’attenzione si è direttamente

incentrata sul “made in Italy” e la sua apposizione legittima. Questo è dovuto al fatto

che solo negli ultimi quindici anni lo svilupparsi dell’economia globalizzata e del

fenomeno dei gruppi societari ha acquisito importanza e le importazioni dai mercati

stranieri, soprattutto dal Far East, hanno assunto dimensioni considerevoli.

1

Cfr. Supra, Introduzione: “made in Italy”, analisi generale del fenomeno, pag. 10-11;

17

1. LA VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

(ARTICOLO 517 CODICE PENALE)

a- Il titolo ottavo del libro secondo del codice penale: una novità del codice Rocco

Il codice penale del 1930 protegge la provenienza aziendale e geografica dei prodotti

industriali nel titolo ottavo del libro secondo, collocando tra i reati contro “l’economia

pubblica, l’industria e il commercio” due figure tipiche di reato: la frode nell’esercizio

del commercio (articolo 515 codice penale) e la vendita di prodotti industriali con segni

mendaci (articolo 517 codice penale)2.

L’intero titolo ottavo del codice Rocco rappresenta una novità rispetto al liberale codice

Zanardelli del 1889. Quest’ultimo infatti, in coerenza con i postulati ideologico - politici

tipici del liberismo economico, non aveva apprestato alcuna tutela penale dei fatti

economici in sé, ma si era limitato a disciplinare l’aggiotaggio, la frode in commercio e

la vendita di sostanze alimentari non genuine tra i delitti contro la fede pubblica e lo

sciopero tra i delitti contro la libertà.

Tale innovazione si spiega con lo sviluppo di una moderna economia industriale, in cui

si assiste al passaggio dal principio del liberismo economico all’intervento dello Stato

2

G. Fornasari, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale, Padova, Giuffrè, 1994, pag. 42 e ss.

18

nel settore dell’economia e l’affermarsi di esigenze di tutela degli interessi collettivi

rispetto a quelli individuali3 4.

Il Guardasigilli spiega che “le disposizioni di questo titolo hanno stretto riferimento alle

nuove concezioni politiche e sociali della dottrina fascista, dappoichè esse intendono

apprestare un’efficace e specifica difesa degli istituti e dei presupposti fondamentali

dello Stato corporativo, quale fu creato e si viene organizzando sulla scorta dei principi

fissati nella Carta del lavoro. L’opportunità di una più rigorosa tutela della produzione

nazionale è, infatti, in diretto rapporto con il fine supremo che alla produzione stessa è

assegnato: l’affermazione, lo sviluppo della potenza economica”.

Il titolo ottavo non è esente da critiche. Già nei primi anni successivi alla sua entrata in

vigore è stata evidenziata l’improprietà della contrapposizione tra economia pubblica ed

industria e commercio, posto che si tratta di un rapporto tra il tutto (l’economia) e le

singole parti (l’industria e il commercio).

Inoltre si è registrata, in tempi più recenti, una quasi totale disapplicazione e di

conseguenza inefficacia di gran parte delle fattispecie del titolo ottavo ed in particolare

di quelle del capo primo, relative all’economia pubblica. Le cause di ciò sono da

rinvenire nel criterio ispiratore delle diverse fattispecie: la tutela della produzione

nazionale, intesa come insieme delle attività produttive che danno vita ad un vero e

proprio sistema. Tale evento, richiesto dalle norme incriminatici per la loro

configurazione, è di dimensioni gigantesche, è un “mega-evento”, il che ha comportato,

come conseguenza inevitabile, la quasi impossibile verificabilità empirica di un evento

3

C. Pedrazzi, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in Enciclopedia del

Diritto, volume XIV, Milano, Giuffrè, 1965, pag. 278-282 evidenzia come l’autonomo rilievo dato

all’economia dal legislatore sia espressione dell’importanza che lo Stato attribuisce a questo tema.

4

Alcuni codici preunitari raggruppavano i delitti relativi “al commercio, alle manifatture ed arti” in un

capitolo autonomo: così come il codice sardo (articolo 391-405), parmense (articoli 472-489) e delle Due

Sicilie (articoli 320-325); ma in tale sistematica, più che un’anticipazione dei criteri informatori

dell’attuale titolo VIII, si avverte l’eco della legislazione dell’ancien regime. In tal senso C. Pedrazzi,

voce Economia,…., cit., pag. 278;

19

di tali proporzioni e, in ogni caso, insuperabili difficoltà di accertarlo in sede

processuale. Questo connotato di gigantismo della fattispecie rappresenta la diretta

conseguenza di discutibili scelte ideologiche peraltro non adeguatemente mediate e

filtrate attraverso un sapiente uso della tecnica normativa.

Il titolo ottavo si suddivide in tre capi: il primo relativo ai delitti contro l’economia

pubblica, il secondo concerne i delitti contro l’industria e il commercio e il terzo

contiene una disposizione comune ai precedenti.

Quello che a noi interessa maggiormente è il capo secondo in cui è collocato l’articolo

517 codice penale che rileva per l’analisi del “made in Italy”.

20

b- In particolare il capo secondo: i delitti contro l’industria e il commercio

Nei delitti contro l’industria e il commercio, la tutela dell’economia pubblica viene in

rilievo sotto un angolatura particolare. Il legislatore non ha penalizzato fatti che

aggrediscono direttamente gli interessi globali del sistema economico, ma

comportamenti che arrecano pregiudizio al corretto esercizio di attività industriali o

commerciali e, di conseguenza, colpiscono gli interessi di una pluralità indistinta di

persone. Comunque la tutela dell’economia pubblica costituisce sempre la ragione

giustificatrice della disciplina codicistica, non assumono rilevanza gli interessi

patrimoniali di natura individuale coinvolti nelle diverse fattispecie.5 Non sempre, però,

l’intenzione del legislatore si è tradotta in adeguate formulazioni normative: ad esempio

nel delitto di turbata libertà dell’industria o del commercio, l’interesse individuale si

proietta sullo schermo della fattispecie che è appunto punibile a querela dell’offeso.

Nelle frodi commerciali, invece, la tutela della buona fede degli scambi non lascia

spazio agli interessi individuali: la frode in commercio è integrata anche da un

comportamento che arreca un vantaggio patrimoniale all’acquirente.6 7

5

Cfr. G. Marinucci, voce Frode in commercio, in Enciclopedia del diritto, volume XVIII, Milano,

Giuffrè, 1969, pag. 137.

6

Cfr. C. Pedrazzi, voce Economia pubblica, cit., pag. 281.

7

Cfr. G. Fornasari, Il concetto …, cit.; L. Conti, voce Economia pubblica, industria e commercio, in

Digesto delle discipline penalistiche, volume IV, Torino, Utet, 1990, pag. 198; C. Paterniti, voce

Economia pubblica (delitti contro la), in Enciclopedia giuridica, volume XII, Treccani, Roma, 1989.

21

c- La depenalizzazione dei reati previsti dall’articolo 67 legge marchi

E’, invece, definitivamente consegnato al campo dell’illecito amministrativo l’articolo

67 della legge sui marchi (r.d. 21-6-1941, n. 929), in cui erano descritte due distinte

ipotesi contravvenzionali, già depenalizzate dalla legge n. 706 del 1975 per poi essere

ulteriormente ridimensionate nel contenuto precettivo dal decreto legge n. 480 del 1992,

in conseguenza dell’avvenuta abrogazione dell’ipotesi di “usurpazione” contenuta nel

vecchio articolo 14 della legge sui marchi, che era richiamata in chiave sanzionatoria8.

Ora il nuovo articolo 67 della legge marchi commina la sanzione amministrativa per

“chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero,

tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato,oppure

tendenti a far credere che l’oggetto contraddistinto sia brevettato”.

Nel secondo comma è ora prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di

violazione degli articoli 10 (rubricato “impiego di un marchio la cui registrazione sia

stata dichiarata nulla per causa che comporta l’illiceità dell’uso”) e 12 (rubricato

“soppressione del marchio altrui”).9

8

Di “ragionevole” abrogazione parla A. Vanzetti, La nuova legge marchi, Milano, 1993, pag. 60 che

ricorda “l’infelicissima, arcaica e spesso poco comprensibile formulazione” dell’articolo 14 legge marchi;

9

Per un approfondimento si veda Marchetti-Umbertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza,

Padova, Cedam, 1997, pag. 1138;

22

d- Oggetto materiale del reato previsto dall’articolo 517 codice penale, rubricato

“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

La condotta penale tipica descritta dagli articoli 515 e 517 del codice penale è una

condotta commissiva e non omissiva, per cui integra la fattispecie di reato chi ponga in

essere una condotta ingannatoria facendo uso di nomi, marchi e segni distintivi mendaci

e non invece chi semplicemente ometta di dichiarare l’origine e la provenienza dei

prodotti industriali posti in circolazione.

La disposizione normativa utilizzata prima della legge n. 350/2003 (c.d. finanziaria

2004), che ha introdotto un’apposita disposizione a tutela della provenienza dei

prodotti10, per punire l’uso illecito del “made in Italy” era l’articolo 517 codice penale

rubricato “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”.

Tale norma incrimina: “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione

opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o

esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità

dell’opera o del prodotto”.

La giurisprudenza risalente, come si vedrà, tendeva, tuttavia, a limitare la portata di

questa norma, nel senso di restringerla per lo più alle ipotesi di contraffazione del

“marchio”, lasciando a margine la tutela dell’origine geografica del prodotto.

Pacificamente si ritiene che l’interesse tutelato dalla previsione codicistica dell’articolo

517 codice penale sia l’ordine economico e che in ciò stia il discriminen con la

fattispecie di cui all’articolo 474 codice penale che, sottoponendo a pena la

10

Cfr. Infra capitolo II, § 1, pag. 59 e ss.

23

contraffazione (materiale) dei soli marchi registrati, è invece posto a presidio della

pubblica fede.11

Nel tentativo di specificare il contenuto dell’evanescente formula “ordine economico”,

autorevole dottrina12 ha sottolineato come, accanto all’interesse dei consumatori a non

venir ingannati circa determinate caratteristiche del prodotto (origine, provenienza,

qualità), sia rinvenibile l’ulteriore esigenza di tutelare produttori e commercianti dalla

sleale concorrenza che il mendacio rivolto al consumatore concreterebbe, ovvero

nell’aspettativa del produttore a che non vengano compromesse la stima e la

considerazione di cui gode il prodotto e la conseguente diffusione.

In questa prospettiva si sottolinea come l’articolo 517 codice penale, configurando un

reato di pericolo, perché anticipa la punibilità ad una fase antecedente la traditio della

res, essendo il destinatario della condotta non ancora determinato, costituisca un

esempio di frode in incertam personam e si traduca in una tutela avanzata della buona

fede negli scambi commerciali.13

La qualificazione della fattispecie come reato di pericolo non esime, comunque,

l’interprete da verificare, in concreto, l’idoneità percettiva del mendacio, valutata alla

stregua di un parametro empirico: l’attenzione che il consumatore medio dedica

all’esame del prodotto. 14

11

Per tutti, G. Neppi Modona, Interesse alla produzione e interesse del consumo nell’articolo 517 codice

penale, in Rivista italiana diritto e processo penale, Milano, 1964, pag. 804.

12

In tal senso C. Pedrazzi, voce Economia pubblica), cit., pag. 281; G. Neppi Modona, Interesse…, cit. ,

pag. 801; G. Fiandaca- E. Musco, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, volume I,

quarta edizione, Bologna, Zanichelli, 2007, pag. 651; G. Ebner, sub articolo 517, in AA. VV., Codice

penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi- E. Lupo, IX, Milano, 2000, pag.

646; C.F. Grosso, Condotta e momento consumativo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni

mendaci, in Rivista italiana diritto e processo penale, Milano, 1989, pag. 1265; M. Locatelli, Dell’esame

comparativo tra il marchio contraffatto e quello originale e dell’uso del nome geografico come marchio,

in Rivista trimestrale diritto penale dell’economia, 1992, pag. 231.

In giurisprudenza si veda Cassazione, Sez. III penale, 29 gennaio 2003, Piscitelli, in Rivista Penale, 2003,

pag. 381; Cassazione, Sez. III penale, 9 dicembre 1998, Tombola, in Cassazione penale, 2000, pag. 1285;

13

In tal senso G. Marinucci, voce Frode in commercio, in Enciclopedia del diritto, Volume XVIII,

Milano, Giuffrè, 1969, pag. 136.

14

Per tutti, A. Alessandri, voce Tutela penale dei segni distintivi, in Digesto delle discipline penalistiche,

volume XIV, Torino, Utet, 1999, pag. 456; C. Pedrazzi, voce Economia pubblica…, cit., pag. 281; C.F.

24

L’articolo 517 codice penale configura, dunque, un reato di pericolo concreto, che non

intende offrire una tutela diretta alla veridicità dei segni o alla verità del messaggio, ma

alla affidabilità che il pubblico viene a riporre in essi.

La categoria di “mezzi” che fanno da veicolo alle informazioni su cui il pubblico ripone

il suo affidamento deve essere contenuta nelle tipologie espressamente indicate dal

legislatore. Saranno rilevanti, dunque, i nomi, ad esempio quello proprio del produttore,

che sono denominazioni che caratterizzano il prodotto all’interno di uno stesso genere;

i marchi registrati e non, quindi anche di fatto, perché l’articolo 517 codice penale a

differenza dell’articolo 473 non richiede la previa osservanza delle norme sulla

proprietà industriale ed i segni distintivi. Segno distintivo è un termine generico che

indica la ragione o la denominazione sociale, la ditta, l’insegna ed inoltre sembrerebbe

che la norma si riferisca anche quelli di genere, ad esempio le indicazioni di

provenienza.15 In tale prospettiva il problema del “made in Italy” viene rincodotto

all’articolo 517.

I marchi, registrati e non (marchi di fatto), si affiancano, all’interno della figura in

esame, a tutti gli altri segni espressivi di messaggi in grado di suscitare rappresentazioni

circa l’origine, la provenienza e la qualità del prodotto. La punibilità scatta qualora si

accerti che le informazioni suggerite dai segni possono generare una falsa

rappresentazione di quelle caratteristiche nei consumatori-destinatari.

Analogamente non è necessario che vi sia stata una vera e propria contraffazione o

alterazione degli stessi: è sufficiente che vi sia stato l’utilizzo di nomi, marchi o segni

distintivi che risultano idonei ad indurre in errore l’eventuale compratore “medio” in

Grosso, Condotta e momento consumativo…, cit., pag. 1265. Pur individuando la stessa oggettività

giuridica G. Neppi Modona, Interesse della produzione …, cit., pag. 801, sostiene che l’articolo 517

codice penale desume una lesione oggettiva dell’interesse del produttore.

15

In tal senso si è espressa la Cassazione , Sez. III penale, 25 Settembre 1980, in Giustizia Penale, fasc. n.

81, II, pag. 130;

Parte della dottrina, peraltro, non condivide tale estensione della formula legale, pur ammettendo che nel

concetto di segno distintivo rientrano certamente la ragione o la denominazione sociale, la ditta, l’insegna,

l’indicazioni di provenienza e gli altri segni di genere;

25

ordine all’origine, provenienza o qualità del prodotto, come si desume sia dalla

descrizione del tipo legale sia dalla finalità di tutela rivolta al pubblico degli

indifferenziati, potenziali clienti.

26

e- Condotta e momento consumativo

La condotta tipica dell’illecito represso dall’articolo 517 codice penale è data dalla

“messa in vendita” o “messa in circolazione” del prodotto coperto dai segni mendaci.

Il reato si consuma con il primo atto di messa in circolazione o in vendita, atto che,

secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, si lega al “passaggio dal

fabbricante al consumatore o ad un intermediario e può proseguire fino al momento

della destinazione al consumatore finale”.16

La messa in circolazione può, in particolare, realizzarsi con qualsiasi attività attraverso

la quale la merce esce dalla sfera di disponibilità del fabbricante, ora con la vendita

(“che è in definitiva una forma di messa in circolazione”), ora con la donazione e lo

scambio, ora con il deposito dei prodotti.

Quest’ultima attività, aggiunge la Corte, è penalmente irrilevante solo quando rimanga

nella sfera di disponibilità del fabbricante, mentre configura il reato ogniqualvolta, per

le modalità e il luogo del deposito, risulta finalizzata alla commercializzazione e si

qualificandosi così come prodromica alla vendita. 17

Nel caso di specie per la Suprema Corte doveva, quindi, ritenersi consumato il reato

poiché, per un verso, la merce era già stata ceduta dal fabbricante al distributore e, per

altro verso, essendo stata depositata presso un centro commerciale, luogo cioè deputato

alla commercializzazione, la condotta non poteva qualificarsi come mera detenzione.

Donde è stato ravvisato il concorso del ricorrente con il fabbricante o un suo

intermediario “nella perpetrazione del reato nel momento in cui ha ricevuto la merce”,

16

Cassazione, Sez. III penale, 20 aprile 2005, n. 14644, Tarantino, in Foro italiano, 2005, fasc. 12, pag.

646-647, nonché in Guida al diritto, 2005, n. 43, pag. 92.

17

Cassazione, sez. III penale, 24 Marzo 2003, P., con nota di A. Madeo, L’offerta di cibi congelati come

atto univocamente diretto alla frode in commercio, in Rivista diritto penale e processo, 2004, pag. 218.

27

atteso che “l’attività di immagazzinamento finalizzata alla distribuzione configura

astrattamente l’ipotesi criminosa ipotizzata”.

Il risultato cui perviene la pronuncia citata si uniforma ad autorevole dottrina 18 nonché

al costante orientamento della Suprema Corte che, sottolineando la differenza tra la

condotta di “mettere altrimenti in circolazione” e quella di “mettere altrimenti in

commercio” di cui all’articolo 516 codice penale, ha sempre riconosciuto alla previsione

dell’articolo 517 codice penale una portata ben più ampia, tale da ricomprendere ogni

attività diretta a far uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del detentore.

Controversa, invece, è la rilevanza penale dell’attività di presentazione della merce alla

dogana: mentre alcune pronunce ritengono che il blocco alla frontiera dei prodotti possa

configurare il delitto nella forma tentata19, altre negano la configurabilità del tentativo

rispetto ad un reato di pericolo quale l’articolo 517 codice penale, sostenendo così

l’irrilevanza penale della condotta di presentazione della merce alla dogana. 20

La questione può dirsi superata grazie all’intervento della Finanziaria 2004 ai sensi

della quale “l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la

commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di

origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 codice penale”21.

18

Cfr. A. Alessandri, voce Tutela penale dei segni distintivi…, cit., pag. 466; G. Ebner, sub. articolo 517

codice penale, cit., pag. 650. Sostiene invece che la condotta di messa in circolazione non possa “trovare

una collocazione anticipata rispetto alla messa in vendita” e conclude quindi per l’irrilevanza penale

dell’attività di immagazzinamento della merce C.F. Grosso, in Condotta e momento consumativo.., cit.,

pag. 1265.

19

Così Cassazione, Sez. III penale, 13 Ottobre 1999, n. 11671, Delaser, in Rivista penale, 2000, pag. 41 e

Cassazione, Sez. III penale, 11 Dicembre 1995, n. 4374, Dubini, in Rivista trimestrale di diritto penale

dell’economia, 1996, pag. 1399.

20

Cfr. Cassazione, Sez. III penale, 26 aprile 2001, n. 26754, Andolfo, in Cassazione Penale, 2002, pag.

2124.

21

Cfr. Infra capitolo 3, § 5, pag. 216.

28

f- Il mendacio sull’origine, la provenienza e la qualità

L’attitudine ingannatoria dei segni distintivi deve riguardare “l’origine, la provenienza

o la qualità del prodotto”. Il mendacio è tipico solo se diretto a caratteristiche rilevanti e

significative del prodotto, che assumono, cioè, importanza nella formazione delle scelte

dei consumatori.

Si rileva, peraltro, l’incertezza mostrata dalla dottrina nel definire i concetti di origine e

di provenienza, spesso usati alla stregua di una mera endiadi.

Parte della dottrina, supportata da una certa giurisprudenza, si spinge persino a negare

qualsiasi autonomia ai due concetti di “origine” e “provenienza”, qualificandoli quali

elementi funzionali al terzo, cioè la qualità, che in realtà sarebbe il solo fondamentale,

posto che il luogo e lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato sono indifferenti

alla qualità del prodotto stesso. In quest’ ottica, origine e provenienza dovrebbero

intendersi esclusivamente come indicatori della provenienza giuridica, ossia del

produttore cui attribuire la responsabilità per la qualità, appunto, del prodotto.

La dottrina che riconosce un significato autonomo ai due concetti ricollega, invece,

l’”origine” alla provenienza geografica “da un determinato luogo specifico” e la

“provenienza” alla provenienza aziendale “da un determinato produttore specifico” dei

prodotti messi in circolazione.

La legge penale si propone di reagire, con tale norma, fondamentalmente a due ordini di

fatti illeciti: alla contraffazione (compresa l’alterazione) del segno legittimamente

adottato da altri ed all’impiego di marchi mendaci: di marchi cioè che, senza essere la

copia o l’imitazione di un marchio registrato altrui (o il frutto di modifiche portate

29

direttamente sul marchio registrato genuino), sono però idonei per il loro contenuto, o

per il rapporto in cui si trovano con il prodotto marcato, a trarre in inganno il pubblico

dei consumatori sull’origine, la provenienza o la qualità del prodotto stesso. “Marchi

falsi e marchi non veri” secondo la definizione risalente al Binding.22

Il mendacio ingannevole può tuttavia incorporarsi, oltre che nel marchio, anche nell’

Ausstattung del prodotto o dell’opera: cioè in quel complesso di segni, forme, colori,

immagini, diciture, emblemi, fregi, ecc.., che in aggiunta al marchio e a volte con un

peso o un’efficacia superiore inducono il consumatore a istituire un collegamento tra la

merce sulla quale sono apposti e una determinata provenienza aziendale, o una data

origine geografica, o una data qualità. Ecco perché la legge punisce “chiunque pone in

vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con

nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il

compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto”. 23

Sarà pertanto tutta l’apparenza esteriore dell’opera o del prodotto che dovrà insinuare

nell’acquirente le impressioni fallaci sulle sue caratteristiche: a comporre il quadro della

presentazione fraudolenta giocherà anche il particolare ingannevole.

22

In tal senso K. Binding, Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts, Besonderer Teil, vol. II,

Leipzig, 1904, pag. 350 e ss.

23

Cfr. C. Pedrazzi, voce Economia pubblica…, cit., pag. 281.

30

g- In particolare il mendacio sulla provenienza aziendale e l’origine dell’opera o

del prodotto

Il mendacio sulla provenienza aziendale può scaturire, essenzialmente, da due

situazioni: dal fatto cioè che il marchio genuino (o altro segno che indichi la

provenienza aziendale) si trovi apposto su un prodotto (o su un involucro del prodotto)

diverso da quello originario oppure dal fatto che il marchio genuino (o altro indicatore

di provenienza) contrassegni un prodotto che origina solo in parte dall’azienda che

dovrebbe stare a “indicare”.

La prima ipotesi viene designata in dottrina24 con il nome – mutuato dalla pratica

francese - di “délit de remplissage”. Il caso concreto più frequente è, infatti, quello del

commerciante o del produttore che in possesso di recipienti, bottiglie, sacchi, ecc..,

recanti un marchio autentico o altro segno distintivo della provenienza da una data

azienda, li riempia di un prodotto in tutto o in parte diverso da quello originario.

L’ipotesi in esame è però comprensiva anche della situazione opposta, cioè del fatto che

il produttore o il commerciante appongano i propri contrassegni su un prodotto altrui. 25

In entrambi i casi la ragione dell’illiceità risiede nel fatto, che al contrassegno genuino

viene fatta esplicare fallacemente la sua funzione tipica di indicatore di provenienza, in

relazione a un prodotto che, in realtà, non origina dall’azienda che dovrebbe stare a

indicare.

La seconda ipotesi di mendacio sulla provenienza aziendale, a cui oggi si dà maggiore

rilevanza, quando ci si riferisce al mendacio relativo alla provenienza aziendale, è

legata invece a un fenomeno economico: cioè alla tendenza dei produttori di

24

25

In tal senso G. Neppi - Modona, Interesse alla produzione…, cit., pag. 799-780.

In tal senso G. Neppi - Modona, Interesse alla produzione…, cit., pag. 781.

31

commissionare la fabbricazione della loro merce, o di parte di essa, ad altre aziende

economicamente e giuridicamente indipendenti. E in tale seconda ipotesi delittuosa,

come si vedrà, si inserisce la tematica del “made in Italy”.

32

h- In particolare il mendacio sulla provenienza geografica dei prodotti

Il mendacio ingannevole sulla “origine geografica” del prodotto può incorporarsi

soltanto nei marchi e nei segni distintivi genuini: con una parola, un’espressione

composta, un simbolo grafico, un’immagine, o più spesso, con un complesso di

elementi emblematici, denominativi, grafici, ecc.., si possano evocare, fallacemente, il

nome di una città, di una regione, di uno Stato, che sono famosi nei traffici per la bontà

della merce che vi si produce, bontà e fama che riposano ora sulla natura intrinseca dei

prodotti, ora sulla rinomata tecnica di fabbricazione propria di certi ambiti geografici

(come gli orologi svizzeri, i profumi francesi, ecc…), ora, infine, sulla notorietà della

“ricetta” che assicura ai prodotti alimentari di certe zone una certa qualità26.

Il valore di queste indicazioni geografiche fallaci vale, soprattutto, quando richiamino

un luogo di origine extra nazionale: a torto o a ragione vi sono infatti dei prodotti che

ripetono bontà e notorietà dalla loro origine straniera. E poca importa che si tratti di

bontà e notorietà usurpate: poco conta che il convincimento dei consumatori si fondi

magari su un preconcetto. Se nella concezione del mercato una data indicazione

geografica viene a influenzare il giudizio dei consumatori, questo è sufficiente perché

l’indicazione geografica fallace riesca a trarre in inganno i consumatori su un elemento

decisivo ai fini della loro scelta.27

È alla psicologia del consumatore medio che bisogna, dunque, far capo per misurare

l’attitudine di un prodotto ad essere riconosciuto per la sua determinata origine

geografica. Quanto ad essa, occorre aggiungere che non basta – ad evitare l’effetto

d’inganno- che il produttore abbia voluto assumere un contrassegno “geografico” come

26

Sulle varie forme di mendacio sull’origine geografica cfr. G. Marinucci, Il diritto penale dei marchi,

Milano, Giuffrè, 1962, pag. 143 e ss.

27

Cfr. V. Manzini, Trattato di diritto penale, volume VII, Utet, 1986, pag. 456.

33

denominazione fantastica di un prodotto, perché è necessario che la clientela media,

sprovvista com’è di particolari dati di attenzione, riconosca e si avveda dell’assunzione

fantastica del contrassegno geografico. 28

Può accadere però che il fenomeno della “volgarizzazione” nel linguaggio dei

consumatori incida anche sulle denominazioni geografiche: un nome che agli inizi

indicava la provenienza del prodotto da una regione celebrata per doti di natura, o per

operosità di uomini, può diventare in seguito, per le vicende più diverse, la

denominazione necessaria di un genere merceologico, oppure l’indice di una qualità del

prodotto. Qualche esempio: acqua di Colonia, cappello di Panama, sigari dell’Avana,

ecc… Quando ciò accada, evidentemente non si potrà più parlare di false o veraci

indicazioni d’origine, perché si tratta di indicazioni che agli occhi dei consumatori

significano tutt’altra cosa: o il nome generico di un prodotto o l’indice di una sua

qualità.

Perché il fenomeno della volgarizzazione rilevi occorre, però, che si sia compiuto in

modo rilevante nel linguaggio dei consumatori.

28

Cfr. R. Panzarini, Marchio e nome geografico, in Rivista di diritto industriale, 1953, fasc. 11, pag. 231

e ss.

34

i-

In particolare il mendacio sulla qualità

L’ultima ipotesi prevista dall’articolo 517 è quella del mendacio ingannevole sulla

“qualità” del prodotto.

Due sono le situazioni concrete più evidenti: il mendacio sulla composizione della

merce, e quello sui requisiti di gusto propri di un tipo merceologico.

Se nel marchio, o in un altro segno esteriore del prodotto, si dice al consumatore che

ogni esemplare è la risultante di una determinata quantità di dati elementi, il

consumatore non potrà non prendere in considerazione un’attestazione tanto seria. Il

mendacio sulla qualità del prodotto acquisterà, così, l’ingannevolezza necessaria per

divenire punibile ai sensi dell’art. 517 codice penale.

La seconda situazione si profila, invece, tutte le volte che il marchio, o gli altri segni

distintivi, vengono adottati in funzione “descrittiva-espressiva” di una peculiare qualità

del prodotto, quando in realtà la qualità evocata dal segno non è presente.

La giurisprudenza ha sempre dato una interpretazione limitata di tale norma,

applicandola alle ipotesi di contraffazione del “marchio” e non ponendo attenzione

all’ipotesi dell’inganno relativa all’origine geografica.

35

j- Lo sviluppo della giurisprudenza e della dottrina relativamente al mendacio

sull’origine e la provenienza dell’opera e del prodotto

Tradizionalmente si ritiene che il mendacio sull’origine possa consistere o nell’utilizzo

di un marchio genuino su un manufatto diverso da quello originario, utilizzando ad

esempio confezioni con segni distintivi non contraffatti per contenervi un prodotto altrui

(c.d. delit de remplissage), ovvero nell’apposizione del marchio su un prodotto

proveniente solo in parte dall’azienda titolare del segno.

A quest’ultima ipotesi va ricondotto il fenomeno della “de-localizzazione” del processo

produttivo, cioè la frequente prassi di commissionare a terzi la fabbricazione o parte di

essa, per motivi di organizzazione aziendale o per risparmiare sui costi di produzione.

In simili ipotesi ci si chiede se l’indicazione fornita dal marchio, attestante una

determinata fonte produttiva, possa assumere natura decettiva; la questione risulta

influenzata sia dal contesto socio- economico, sia dalle esigenze informative dei

consumatori.

In tale prospettiva, è da sottolineare come la sensibilità del consumatore medio si sia

acuita notevolmente negli ultimi decenni, fino a ritenere l’origine del prodotto come un

elemento tutt’altro che indifferente nella scelta di acquisto. Si pensi al nuovo

commercio “equo e solidale”, in cui un fattore decisivo nella scelta del prodotto è la

provenienza geografica dello stesso, al fine di contribuire allo sviluppo dei così detti

paesi sottosviluppati. Si pensi, ancora, ai ricorrenti scandali suscitati dalla scoperta che

negli stabilimenti di alcune grandi industrie internazionali viene sfruttato il lavoro

minorile di Paesi del terzo mondo e alle conseguenti iniziative di boicottaggio di quei

prodotti.

36

Si deve fin d’ora sottolineare che proprio queste nuove esigenze informative, così come

quelle ulteriori e strettamente connesse alla difesa dei prodotti nazionali, sono di

problematica tutela ai sensi dell’art. 517 codice penale e della previsione di cui

all’articolo 4 comma 49 della Finanziaria 2004: ed, anzi, un orientamento

giurisprudenziale consolidato sembra non lasciare spiragli ad un simile ampliamento di

tutela.

L’influenza esercitata dal contesto socio-economico e dalle esigenze informative dei

consumatori sulla problematica in esame emerge, comunque, dall’evoluzione

giurisprudenziale e normativa.

37

J. 1

Anni Sessanta

Negli anni Sessanta, autorevoli voci dottrinali sottolineavano la necessità di distinguere

a seconda che la produzione fosse totalmente delegata ai terzi ovvero solo parte del

processo produttivo venisse svolto al di fuori degli stabilimenti del titolare del

marchio.29 Nel primo caso sarebbe stato infatti certamente integrato il reato di cui

all’art. 517 codice penale. Nel secondo caso l’apposizione del marchio si sarebbe

configurata come mendace, per cui punibile ex articolo 517 codice penale, solo ove

potesse ravvisarsi un inganno in quanti tra i consumatori acquistavano un prodotto

confidando nell’alto standard qualitativo dell’azienda fallacemente indicata dal marchio,

quando in realtà una frazione del processo produttivo “qualificante”, relativa cioè a parti

essenziali del prodotto, era stata delegata a terzi.30

A ben vedere, tale orientamento risentiva di un contesto socio-economico ancor legato a

un’immagine della fabbrica come centro unico dell’intera produzione e assai lontano

dalla realtà degli odierni gruppi societari e della de-localizzazione produttiva.

29

In giurisprudenza, Cassazione, Sez. IV penale, 30 Marzo 1967, in Rivista Penale, 1968, vol. II, pag.

952, relativa a un produttore che aveva apposto su radio a transistor fabbricate in Italia il marchio di una

ditta giapponese, volendo far credere agli acquirenti che si trattasse di apparecchi ben più pregiati di

quello che erano.

30

In tal senso, G. Marinucci, voce Falsità in segni distintivi…, cit., pag. 662; G. Neppi Modona,

Interesse alla produzione…, cit., pag. 808;

38

j. 2 Anni Settanta

Bisogna attendere fino alla fine degli anni Settanta per la prima decisione

giurisprudenziale in materia, che attiene però alla peculiare disciplina dei prodotti

alimentari31. Nel caso di specie l’imputato veniva condannato ai sensi dell’art. 517

codice penale per aver omesso di indicare sulle confezioni della merce (panettoni),

accanto al proprio marchio, anche il diverso luogo dello stabilimento produttivo. A

prescindere dall’epilogo del singolo caso, in cui la condanna trovava giustificazione nel

fatto che, vertendosi in materia di sostanze alimentari, sussisteva in capo

all’imprenditore uno specifico obbligo di indicare il luogo di produzione, ciò che rileva

è l’affermazione di principio della suprema Corte, secondo cui il titolare di un marchio,

pur de-localizzando il processo produttivo o commissionando a terzi la fabbricazione

del prodotto, ha il diritto di apporre il proprio segno distintivo sulla merce, salvo

adempiere agli ulteriori obblighi informativi che la peculiare disciplina dei prodotti

alimentari richiede.

31

Sent. Cassazione, sez. IV penale, 29 Gennaio 1979, Vitaloni, in Foro italiano, 1981, II, pag. 252.

39

j. 3 Anni Ottanta

Ma negli anni Ottanta questa ultima affermazione di principio viene sviluppata per

abbandonare la visione “penalcentrica” e abbracciare invece una prospettiva in grado di

integrare la disciplina civilistica.

E’ con il noto “caso Fiat”, infatti, che si porta all’attenzione dei giudici la complessa

dinamica dei rapporti commerciali in una realtà non più atomistica, ma di gruppi

societari.32

Nella fattispecie, il Presidente e l’amministratore delegato della casa automobilistica

torinese venivano condannati dal Pretore di Torino ai sensi dell’articolo 517 codice

penale per aver posto in vendita sul mercato italiano vetture recanti il solo marchio Fiat,

ma in realtà prodotte dalla Seat, società iberica controllata dal gruppo. La sentenza

veniva riformata dal Tribunale, secondo il quale il giudizio sulla rilevanza penale della

condotta va collegato alla funzione e alla disciplina dei marchi. In particolare, il

Tribunale sottolineava che il marchio è uno “strumento di identificazione per il

consumatore, (….) che gli consente di distinguere e scegliere tra prodotti dello stesso

genere offerti dal mercato”. La funzione distintiva del marchio, quindi, sarebbe di

indicare la provenienza di quel manufatto da un certo nucleo imprenditoriale e di

garantire così la costanza qualitativa del prodotto recante quel medesimo segno

distintivo.

Del resto, è fuor di dubbio che il marchio identifica non già il singolo manufatto, ma la

fonte produttiva, dovendosi altrimenti affermare la necessità di creare marchi diversi per

i differenti prodotti offerti dalla stessa società.

32

Tribunale Torino, 12 Ottobre 1984, Agnelli ed altri, in Foro italiano, 1985, II, pag. 230 con nota di G.

Fornasari, Appunti sull’applicabilità dell’articolo 517 codice penale alle ipotesi di produzione su

commissione.

40

Se dunque – aggiungeva il Tribunale – la funzione distintiva del marchio è connessa

alla “paternità imprenditoriale”, allora la nozione di provenienza ex articolo 517 codice

penale, va intesa come “provenienza aziendale”. A sua volta, quest’ultima nozione

veniva interpretata alla luce della disciplina sui marchi per verificare se, e a quali

condizioni, potesse essere considerato come proveniente dalla società titolare del

marchio anche la merce fabbricata altrove. In questo senso si sottolineava come, se in

sede civile è consentito cedere il marchio unitamente al diritto di fabbricare ovvero di

stipulare contratti di licenza del marchio, purchè il licenziatario si attenga alle regole

tecniche dettate dal concedente, occorre allora estendere il concetto di provenienza

aziendale “fino a ricomprendere i prodotti provenienti da più imprese collegate tra loro

ovvero quelli fabbricati su licenza del committente allorché sia assicurato un identico

standard qualitativo dei prodotti fabbricati da unità diverse” .

Donde l’assenza di attitudine decettiva, ai sensi dell’articolo 517 codice penale, nei casi

in cui venga apposto il marchio sul prodotto fabbricato dal così detto terzista, ma sia

garantita uniformità qualitativa, dovendosi altrimenti giungere alla paradossale

conclusione di punire in sede penale ciò che è lecito da un punto di vista civile.

Questa sentenza appare però criticabile fondandosi su un duplice equivoco: la

confusione tra marchio ed indicazione di provenienza ed il concetto di “provenienza del

prodotto”.

L’indicazione di provenienza manifesta il luogo ove materialmente si svolge l’attività di

fabbricazione del prodotto. Il marchio, invece, indica la provenienza imprenditoriale.

In applicazione di tali principi, il Tribunale di Torino, riformando totalmente la sentenza

del Pretore di Torino ed assolvendo gli imputati, ha deciso che “è lecita l’importazione

da Stati esteri di autovetture fabbricate in detti Paesi su ordine e sotto il controllo della

41

FIAT, anche se al momento dell’introduzione in Italia esse recavano il solo marchio

FIAT e non anche l’indicazione del Paese di provenienza”33.

Riassumendo: mentre l’indicazione di provenienza denota la provenienza geografica del

prodotto, il marchio denota una provenienza imprenditoriale in senso giuridico, vale a

dire la provenienza del prodotto da un nucleo aziendale che opera secondo direttive

tecniche impartite dal committente e sul quale il titolare del marchio esercita controlli

qualitativi, assumendo di fronte al consumatore la responsabilità del processo

produttivo.34 Ne consegue che l’apposizione sul prodotto di un marchio notoriamente

facente capo ad un’impresa avente sede e/o operante in Italia non significa di per sé che

il prodotto così contrassegnato sia stato materialmente fabbricato in Italia e non può

quindi di per sé integrare una condotta ingannevole circa l’indicazione del luogo di

fabbricazione.

33

34

Cfr. Tribunale di Torino, 12 ottobre 1984, Agnelli ed altri, cit., pag. 230.

G. Fornasari, Appunti sull’applicazione…,cit., pag. 253.

42

J. 4 Anni Novanta: Sentenza Thun (Cassazione, Sez. III, 7 Luglio 1999, n. 2500)

Gli argomenti utilizzati dai giudici piemontesi vengono recepiti e sviluppati quindici

anni più tardi dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in un giudizio a carico della

“Thun”, nota società altoatesina produttrice di oggetti di ceramica, originato dal

sequestro disposto su una partita di merce proveniente dalla Cina, priva di indicazione

della manifattura cinese e recante solo la dicitura “Thun Bolzano Italy”. 35

Tale sentenza fissa la posizione della Suprema Corte in relazione sia alla Convenzione

di Madrid sia all’articolo 517 codice penale.

Affermando che la predetta sintetica indicazione non può integrare la fattispecie

penalistica, la Suprema Corte si muove nel solco tracciato dai giudici torinesi, facendo

leva sulla funzione distintiva del marchio come segno che indica al consumatore

l’origine e la provenienza del prodotto, non già da un determinato luogo (ad eccezione

delle ipotesi espressamente previste dal legislatore), ma da un determinato imprenditore,

inteso come colui che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di

produzione.

In altri termini, poiché nel processo di scelta tra prodotti recanti marchi diversi

l’acquirente confida sull’esistenza di determinati requisiti qualitativi, nel mendacio

sull’origine, provenienza e qualità del prodotto i primi due elementi – secondo la Corte

– sono “funzionali al terzo, che in realtà è il solo fondamentale, atteso che il luogo o lo

stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto

stesso”. Donde, come ulteriore conseguenza, l’indifferenza, ai sensi della fattispecie

penalistica, della falsa indicazione del luogo di produzione, dovendosi ritenere pacifico

35

Cassazione, Sez. III penale, 26 Agosto 1999, Thun, in Rivista penale, 1999, fasc. n. 12, pag. 1107.

43

che l’origine e la provenienza del prodotto vanno intese “in senso esclusivamente

giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e

provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza

del produttore”.

La Corte riconosce dunque con questa pronuncia la possibilità di far produrre parte del

prodotto all’estero, in quanto la garanzia che pone la legge relativa all’ origine e alla

provenienza del prodotto non è una garanzia geografica, cioè garanzia della produzione

in un dato luogo, ma garanzia di produttività, cioè che il bene è stato prodotto da un

dato produttore.

L’orientamento si è reso famoso per l’ampiezza che ha concesso all’attività di

terziarizzazione, arrivando ad ammettere come lecita e legittima l’immissione in

commercio di prodotti contenenti in etichetta indicazioni “erronee o imprecise” purchè

il committente possa garantirne i contenuti intrinseci con il proprio Know-how

produttivo.

La Corte ha fatto propria questa argomentazione anche in base al rilievo che altrimenti

sarebbero inevitabilmente considerate illegittime tutte le forme di terziarizzazione della

produzione, in cui il produttore fa produrre parte del prodotto all’estero a soggetti terzi

in base a contratti di sub fornitura, concessione possibile per la legge positiva, ad

esempio in forza della legge n. 192 del 1998 che riconosce il contratto di sub fornitura

Questi argomenti trovano negli anni Novanta nuova forza nella disciplina introdotta a

tutela del consumatore e nell’intervenuta normativa comunitaria sull’origine doganale.

In tale prospettiva, l’articolo 1 lettera b della legge 10 Aprile 1991, n. 126, obbliga ad

indicare sui prodotti o le confezioni commercializzate in Italia, a tutela del consumatore,

il nome o la ragione sociale o marchio e la sede del produttore o di un imprenditore

44

stabilito nella Comunità economica europea. Di contro, non sussiste alcun obbligo di

menzionare il luogo di fabbricazione della merce, salvo che si tratti di prodotti di

origine alimentare, oggetto di disciplina ad hoc con il Regolamento CEE n. 2801/1992.

Donde l’espresso riconoscimento ex lege, in una disciplina dettata a tutela dei

consumatori, dell’irrilevanza del luogo (geografico) di produzione e, per contro,

dell’obbligo di menzionare solo la provenienza aziendale, intesa come la paternità del

prodotto da parte dell’imprenditore che ne assume la responsabilità con la

commercializzazione.

Inoltre, ancor prima che sul fronte della distribuzione, già in sede di produzione

l’imprenditore italiano, che commissioni a terzi la manifattura della merce, può

dichiarare l’italianità del prodotto. La normativa comunitaria sull’origine (Regolamento

CEE 12 Dicembre 1992, n. 2913, istitutivo del Codice Doganale Comunitario), nel

definire il concetto di origine ai fini doganali, contrappone i prodotti di natura

mineraria, vegetale, animale e derivati a tutti gli altri generi merceologici: mentre nei

casi indicati possono qualificarsi come originarie di un Paese solo le merci ivi

intermente ottenute, nelle altre ipotesi, se alla produzione abbiano partecipato due o più

paesi, deve intendersi come paese di origine quello in cui è avvenuta “l’ultima

trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in

un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un

prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di

fabbricazione”. Donde la possibilità per l’imprenditore italiano, che commissioni ad

un’impresa di un paese extracomunitario una parte del processo produttivo riservandosi,

ad esempio, l’assemblaggio o la finitura del prodotto, di indicare l’origine italiana dello

stesso.

45

k- Considerazioni conclusive

Sino ad ora la giurisprudenza e la normativa di fonte comunitaria relative all’articolo

517 codice penale non si aprivano ad interpretazioni evolutive in grado di offrire tutela

penale alle richieste informative dei consumatori.

Forse proprio in considerazione dei limiti suesposti e al fine di apprestare un presidio

più efficace alle nuove esigenze di tutela (avvertite sia dal mercato interno sia dai

consumatori), il legislatore allora è intervenuto con una norma diretta a sanzionare la

falsa o fallace indicazione di provenienza, la cui portata incriminatrice deve essere

oggetto di analisi.

Per vero, anche prima della Finanziaria 2004 i giudici italiani tutelavano il “made in

Italy” ed altre indicazioni di provenienza richiamanti l’Italia applicando l’articolo 517

codice penale: in particolare consideravano ingannevole, ai sensi di tale norma, l’uso di

segni quali “made in Italy” ed altri equivalenti, che hanno l’effetto di indurre in errore il

pubblico, facendogli ritenere che il prodotto, materialmente realizzato all’estero, sia

stato fabbricato in Italia36.

Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza della Cassazione, sezione III penale

del 23 Settembre 2003, n. 34103,secondo la quale l’uso illecito del “made in Italy”:

“integra indubbiamente già il reato di cui all’art. 517 codice penale a prescindere dalle

integrazioni apportate dall’art. 4 comma 49 della legge 24 Dicembre 2003 n. 350, il

quale si è limitato a dare indicazioni su quando un prodotto possa considerarsi non

fabbricato in Italia e su quando, pertanto, la stampigliatura “prodotto in Italia” o

36

Cfr. supra capitolo I, § 1, lettera g), pag. 31.

46

“made in Italy” apposta sullo stesso costituisca falsa indicazione sull’origine del

prodotto ed integri quindi il reato di cui all’art. 517 codice penale”37.

37

Cfr. per il commento alla sentenza infra capitolo 2, § 2, lettera c), pag. 106 e ss.

47

2. L’ARRAGEMENT DI MADRID DEL 1981 APPLICATO AL “MADE IN

ITALY”

L’Accordo di Madrid38 del 14 Aprile 189139 nasce nell’alveo dei diritti di proprietà

industriale (Convenzione di Parigi) ed ha la finalità di reprimere l’apposizione di false o

fallaci indicazioni di provenienza sui prodotti, nonché il loro utilizzo su insegne,

documenti o materiale pubblicitario.

In particolare l’articolo 1, nel testo revisionato a Lisbona nel 1958, recita: “Tutti i

prodotti riportanti un’indicazione falsa o fallace per la quale uno dei Paesi ai quali si

applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di tali Paesi, sia direttamente o

indirettamente indicato come paese o luogo d’origine, saranno sequestrati all’atto

dell’importazione in ciascuno di detti Paesi”. La norma vieta l’apposizione di

indicazioni di provenienza ingannevoli: l’indicazione di provenienza non deve essere

falsa o fallace, non deve cioè indurre i consumatori a ritenere che il prodotto sia

fabbricato in un luogo diverso da quello di effettiva provenienza.

La violazione della norma comporta, sin dal momento dell’importazione delle merci, il

fermo da parte degli Uffici Doganali, allorché “vi sia fondato sospetto che rechino false

o fallaci indicazioni di provenienza”, oltre alle sanzioni ordinarie collegate alle condotte

di concorrenza sleale.40

38

L’accordo di Madrid è stato negoziato nell’ambito della convenzione di Parigi del 1881 (Convenzione

per la proprietà industriale) per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci sui prodotti.

I paesi firmatari hanno assunto l’impegno di consentire il sequestro all’atto d’importazione dei beni che

rechino un’indicazione falsa o fallace per la quale uno degli Stati aderenti sia direttamente o

indirettamente indicato come paese d’origine. Non tutti i paesi aderenti alla Convenzione di Parigi hanno

aderito all’Accordo di Madrid.

39

Riesaminato a Washington il 2 Giugno 1911, all’Aia il 6 Novembre 1925, a Londra il 2 Giugno 1934, a

Lisbona il 31 Ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 Settembre 1967.

48

Il problema è quello di individuare quali indicazioni di origine siano da considerare

false e fallaci e come tali consentono il sequestro.

Malgrado l’ampiezza dell’articolo 1, la previsione di cui al successivo articolo 4 induce

a ritenere che, nelle originarie intenzioni, destinatarie della tutela fossero le indicazioni

di origine che implicano un rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine

geografica: “i tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali denominazioni, in

virtù del loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del presente Accordo,

essendo inteso che le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli non

sono tuttavia comprese nella riserva di cui al presente articolo”.

Dunque, con la sola eccezione delle denominazioni regionali di provenienza dei prodotti

vinicoli,

le denominazioni aventi carattere “generico” sono escluse dalla tutela