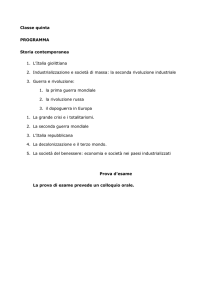

La Storia non assolve nessuno

/ 05.12.2016

di Peter Schiesser

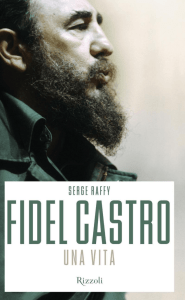

Con l’ultimo viaggio verso Santiago de Cuba, in una piccola bara contenente le sue ceneri, a

percorrere a ritroso quasi 58 anni dopo il trionfale viaggio che lo aveva portato da quella città

all’Avana, Fidel Castro si è dileguato nella Storia dopo averla a lungo segnata. Lasciandoci a

riflettere su un mito e un tempo trascorso, cancellato quasi ovunque ma ancora presente sull’isola

caraibica.

Non c’è molto da aggiungere a quanto scrivono Angela Nocioni e la giornalista di origine cubana

Archy Orejas (pagine 25 e 27): Fidel Castro incarnava i lati migliori e peggiori del suo popolo, di cui

ha condizionato anche la psiche e non solo la politica. Era l’uomo della speranza ma anche della

tirannia, un leader rivoluzionario di un narcisismo estremo che ha preso in ostaggio il suo popolo e il

suo paese per darsi una statura mondiale, ammaliando i sostenitori e terrorizzando i nemici, o

ammaliandoli e terrorizzandoli al contempo.

Di fronte a personalità carismatiche viene spesso meno un giudizio differenziato. E così, chi oggi

guarda con nostalgia alla rivoluzione cubana rimuove il fatto che molto presto Fidel Castro si è

sbarazzato dei compagni che lo criticavano o che gli facevano ombra (Huber Matos, contrario alla

svolta marxista della rivoluzione, si fece 20 anni di carcere, Camilo Cienfuegos, forse più popolare

dello stesso Fidel, morì in un incidente aereo, lasciando il sospetto che il velivolo, mai ritrovato,

fosse stato sabotato su ordine di Fidel. E rimuove il fallimento economico della stessa rivoluzione,

che ha impoverito un paese con la classe media più florida dei Caraibi (pur garantendo a tutti più

istruzione e un’eccellente assistenza medica).

Ma anche i detrattori di Castro e della rivoluzione cubana rimuovono ciò che non si accomoda con la

loro visione. In particolare dimenticano che cosa era l’America latina alla fine degli anni Cinquanta:

un ammasso di regimi autoritari al soldo degli Stati Uniti, in cui gli oppositori venivano incarcerati,

torturati, uccisi. Era il tempo delle «Repubbliche delle banane», con i loro governi fantoccio,

incompetenti e sanguinari. Bastava che il governo di un Paese osasse introdurre una riforma agraria,

per dare terre ai poveri, come fece il presidente guatemalteco di origine svizzera Jacobo Arbenz, per

scatenare un golpe promosso dagli Stati Uniti. Il conflitto ideologico e geopolitico che oppose Unione

Sovietica e Stati Uniti fece sì che alcune di queste dittature durassero fino alla fine degli anni

Ottanta. Durante la Guerra fredda, per un cittadino comune era più sicuro e dignitoso vivere a Cuba

che in Guatemala, in El Salvador, in Honduras, ad Haiti, in Cile, in Argentina, in Colombia... Gli

oppositori dei vari regimi, per contro, avevano vita grama ovunque.

Sia chiaro: questo non assolve il regime comunista cubano, ma richiama alle proprie responsabilità i

governi degli Stati Uniti, la cui imperialista «dottrina Monroe» ha portato a preferire dei governi

autoritari in America latina anziché a spingere per una democratizzazione. Se nel «suo» continente

Washington non avesse appoggiato le élite senza scrupoli che affamavano e reprimevano le

popolazioni, non ci sarebbe stato bisogno di rivoluzioni e guerriglie. Certo, dopo la caduta del Muro

di Berlino, per gli Stati Uniti è stato più facile mettere l’accento sulla democrazia e sul rispetto dei

diritti umani. Ma da parte di Washington non c’è mai stato un vero mea culpa per avere in passato

sostenuto regime sanguinari e dittatoriali in paesi che ancora oggi faticano a superare gli squilibri

sociali e la povertà. Fidel Castro, figura mitica ma con il tempo anche patetica, ci ricorda anche

questo lato buio della democrazia statunitense.