Domenica

La

di

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

Repubblica

il reportage

Il cimitero delle regine del mare

RAIMONDO BULTRINI

il racconto

I fantini del Palio, servi e padroni

ADRIANO SOFRI

I soldati

bambini

di Putin

Hanno dai 10 ai 18 anni,

ogni giorno dopo la scuola

si allenano alla guerra

Repubblica Nazionale 27 07/08/2005

Il nuovo orgoglio russo punta

anche su questa baby-armata

FOTO F. DIMIER/LIBREARBITRE

GIAMPAOLO VISETTI

L

ZHUKOVSKIJ

e raffiche di kalashnikov, secche come frustate taglienti, si perdono tra boschetti di betulla e campagne a grano. Da uno stagno, tra una colonia di rane che asciugano sopra ninfee giganti, emergono

figure minute grondanti di fango. Indossano la mimetica dei

reparti d’assalto, hanno l’elmetto calato sugli occhi, calzano

anfibi fino al ginocchio. Qualcuno, con gesto da veterano, accosta alla bocca la borraccia di alluminio verde. In fondo al prato, dove si immerge un pezzo di sole color ciliegia, vanno all’attacco di un nemico inesistente. I soldati-bambini giocano

alla guerra e sognano di sfondare trincee: ma si preparano a

combattere, o a non essere uccisi in battaglia, quando saranno

adulti.

Tra i poderi di Zhukovskij, un’ora di corriera a sud di Mosca,

dopo la scuola si radunano in 183. Tre ore di allenamento al

giorno, dal lunedì al venerdì, per accedere all’esercito volontario dei piccoli che non vogliono aspettare di diventare grandi.

Dalle sei alle nove di sera fanno vita militare, come fossero professionisti. Hanno tra i dieci e i diciotto anni e la prima cosa che

imparano è attraversare i pantani senza bagnare le armi. Apprendono il segreto di infilare una maschera antigas senza sospendere la corsa né interrompere gli spari. Accedono alle

istruzioni per difendersi da un attacco nucleare, o batteriologico. Adeguano il passo a lunghe marce, appesantite dai vecchi zaini dismessi dall’Armata Rossa. Assemblano e smontano

armi come consumati guerriglieri: l’imbrunire è celebrato dai

tornei di tiro alla bottiglia.

Il loro campo patriottico-militare, “Kaskad”, è privilegiato.

Il poligono tra le paludi non è battuto dal vento e le autorità passano gratis il liquido per sopravvivere all’unico avversario reale: zanzare grasse come libellule, che si tuffano sotto gli indumenti con l’ingordigia del sorcio. Negli altri sessanta centri

d’addestramento bellico per bambini, sparsi ormai ad ogni angolo dell’immensità russa, i morsi degli insetti mietono d’estate più vittime del gelo invernale.

I piccoli soldati dell’armata di Vladimir Putin, in quattro anni, sono diventati dodicimila. Hanno aderito al “Programma di

educazione e di promozione del patriottismo”, caldeggiato dal

Cremlino per restituire vigore alla formazione paramilitare dei

giovani russi.

(segue nelle pagine successive)

con un servizio di GUIDO RAMPOLDI

i luoghi

Tremiti, il confino a cinque stelle

ATTILIO BOLZONI

cultura

Così Hugo Pratt diventò Corto Maltese

UMBERTO ECO

spettacoli

Muddy Waters e le strade del Blues

ERNESTO ASSANTE

i sapori

Vini d’estate, anche il rosso piacefresco

LICIA GRANELLO e ENZO VIZZARI

28 LA DOMENICA DI REPUBBLICA

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

la copertina

Scuole

di violenza

Sono diventati 12mila, in quattro anni,

i piccoli fanti dell’armata segreta

di Putin. Siamo andati a visitare uno

dei centri dove ogni giorno, dopo le lezioni

in classe, i ragazzini imparano a sparare,

a obbedire agli ordini, a difendere

la patria. Anche a costo della propria vita

GIAMPAOLO VISETTI

(segue dalla copertina)

I

Repubblica Nazionale 28 07/08/2005

stituito da Stalin, soppresso da

Krusciov, blandamente riscoperto da Breznev, il “Piano di educazione alla guerra” è stato tenacemente rilanciato dall’ex spia del

Kgb diventata presidente. «Invece di abbandonarli a perverse tentazioni — spiega Ghennadij Korotaev, comandante del “Centro militare-sportivo” alle porte della capitale — costruiamo cittadini più puri e più morali».

Terminati i compiti, i soldati-bambini non raggiungono i compagni per la

partita di hockey, o di basket. Rispondono all’appello di generali in pensione e

mandano a memoria il sincronismo

dello schieramento. Campi ed uscite sono facoltativi, ma i nomi di chi partecipa

vengono segnalati a professori, ministero della Difesa, servizi segreti. Sarà più

facile accedere gratis all’università, entrare nelle accademie più esclusive,

iscriversi al partito presidenziale. La

Russia, alle prese con lo sfascio del suo

esercito e con la fuga dalla leva, torna a

puntare su una società fondata sulla cultura militare. «Ogni centro — dice Oleg

Rozhkov, presidente dell’Unione della

gioventù russa — non accoglie più di

duecento ragazzi. Meno che ai tempi

dell’Urss, ma più che negli anni Novanta, quando si cercò di soffocare questa

tradizione. I bambini cominciano a capire che si può fare qualcosa di meglio

che vendere mughetti ai semafori».

L’iniziazione militare

Anche perché, dal 2001, l’iniziazione

militare obbligatoria è rientrata a scuola. Dall’ottavo all’ultimo anno, femmine comprese, un’ora alla settimana è riservata all’“Addestramento militare nazionale”. I più piccoli studiano le armi su

modelli di legno; ma dopo i quattordici

anni imbracciano fucili automatici veri.

Il diploma finale di “difensore della patria”, presuppone la conoscenza di

uniformi, distintivi, gradi e sezioni dell’esercito. «Il dramma — dice Valentina

Melnikova, leader dell’Unione dei comitati delle madri dei soldati — è che

educhiamo i bambini a un’esistenza armata. Imparano che la forza è un valore,

la violenza un vantaggio, il mitra un’assicurazione: e quando

vengono spediti in

guerra

davvero,

muoiono prima di

aver capito dove sono

e per fare cosa».

Ai bambini-soldato della nuova Russia

capita in realtà di non

tornare a casa anche

prima di svegliarsi tra

le montagne della Cecenia. Due mesi fa, un

sedicenne è morto

d’infarto durante la

“corsa con equipaggiamento pieno” di

tre chilometri. Poco

prima aveva coperto i

cento metri, con gli

scarponi, in 13,4 secondi. Nel 2003, in Siberia, un quindicenne è stato soffocato

dal suo vomito, che

aveva otturato la maschera antigas. L’istruttore aveva imposto una marcia di dieci chilometri appena

mangiato. «Chi tiene i corsi di addestramento per ragazzi — spiega Pavel

Felgenhauer, esperto di problemi militari — non è preparato. Sono soldati

in congedo, non hanno mai lavorato

con i bambini, agiscono come se si trovassero in una caserma. Non trovo nulla di buono nella reintroduzione dei

corsi di guerra».

Associazioni non governative e circoli di intellettuali democratici, denunciano il pericolo di riprodurre

un’adolescenza militarizzata. «Abbiamo milioni di abbandoni scolastici

precoci — dice il liberale Boris Nemtsov — ma il governo si preoccupa di insegnare ai bambini come ammazzare

un uomo a duecento metri di distanza».

La guerra di Andrej

baby-soldato

della nuova Russia

GIOCHI DI GUERRA

Sopra, un bambino

soldato si esercita

alla sbarra

in un centro

“militare-sportivo”

russo. Accanto

da sinistra,

diverse fasi

dell’allenamento.

Dal 2001

il Cremlino

ha reintrodotto

nelle scuole un’ora

a settimana

di educazione

militare

Le indicazioni del Cremlino però non

cambiano. Il ministro della Difesa Serghei Ivanov, compagno di Putin nel

Kgb, ha appena inaugurato Stella, un

canale televisivo “patriottico” rivolto

alle forze armate e ai giovani. Stipendi

da fame, alloggi fatiscenti, mezzi in rovina, arsenali abbandonati vengono

fatti dimenticare con documentari di

guerra, apologetici film sulla gloria militare russa, interviste a obesi generali.

«Dobbiamo mostrare l’aspetto migliore della patria — ha chiarito Ivanov alla

presentazione — se vogliamo smetterla di trasformare le persone in idioti».

Una campagna che nasconde l’agghiacciante realtà. Secondo il procuratore militare Aleksandr Savenkov, nel

2004 si sono suicidati 246 giovani di leva. In marzo, a Saratov, quattro giovani

reclute si sono impiccate assieme. Il

nonnismo nelle caserme dilaga. In un

anno gli abusi sono aumentati del 25

per cento, dal 1946 ad oggi i morti sono

stati oltre 150mila, 323 solo lo scorso

anno. «Reduci dalle guarnigioni di

bambini — dice Lev Ponomariov, attivista dei diritti umani — i ragazzi di leva considerano i maltrattamenti una

tradizione. Violenze e torture nascondo però veri e propri regolamenti di

conti criminali, o scontri etnici consumati nel silenzio dei reggimenti».

Accade così, a diciotto anni, di essere

sbattuti dal colonnello a fare i manovali in nero. L’estate scorsa è toccato a

Oleg, baby-soldato di Tula finito in un

cantiere a Tver. «Il capo — racconta —

mi ha detto che per due mesi non dovevo più raggiungere il campo di addestramento volontario. Mi sarebbe passato a prendere un furgone: altrimenti

era meglio che non mi presentassi più».

Dalla guerra simulata alla costruzione,

gratis, della casa di un generale. Assieme a lui, altri venti ragazzini. Costo zero, dieci ore al giorno, tangente incassata dai superiori. Fino al pomeriggio

in cui un bambino-soldato-operaio di

dodici anni è precipitato da un’impalcatura ed è morto. «La sera — dice Oleg

— eravamo di nuovo sull’attenti a

smontare e rimontare il nostro kalashnikov, come nulla fosse».

Un esercito alla deriva

Dietro ai nuovi centri patriottico-militari per ragazzi emerge così la tragedia

di un’armata alla deriva. Due milioni di

effettivi, tra soldati e civili, poco meno

di 1.500 morti ufficiali all’anno, duemila generali privi di incarico, 300mila militari messi a riposo forzato, 600mila

cosacchi appena riaccorpati alle forze

armate. Cifre da Sud America, una frustrazione che rende i vertici feroci. «So-

lo in Cecenia — ricorda Valentina Melnikova — in dieci anni di guerra la Russia ha perso 30mila uomini. Oltre 60mila sono stati feriti e resteranno invalidi.

A livello ufficiale però le vittime non arrivano a cinquemila. Invece di promuovere una politica di pace, il Cremlino premia i bambini che indossano la

mimetica e nasconde i caduti».

Come Andrej. Ha dodici anni ed è entrato nel mini-esercito di Zhukovskij da

otto mesi. Il mitra che porta a tracolla è

più alto di lui, così che deve tenerlo inclinato. Suo padre, quarant’anni, è saltato su una mina in Daghestan. Ha giurato che un giorno lo vendicherà. «Devo imparare — dice mentre pulisce la

canna del fucile — ad essere il più rapido. Con il piede ormai sento un sasso

anche sotto un metro di sabbia. So

orientarmi in un deserto e in una notte

senza stelle. Ultimata l’undicesima

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

LA DOMENICA DI REPUBBLICA 29

ARRUOLATI E COMBATTENTI

I minori che nel mondo partecipano

alle guerre sono stimati intorno

ai 180mila. Ma secondo la coalizione

internazionale di Ong “Stop Using

Child Soldiers” quelli arruolati

nelle forze armate sono oltre 300mila

Il confine sottile

carnefice-vittima

GUIDO RAMPOLDI

Repubblica Nazionale 29 07/08/2005

FOTO F. DIMIER/LIBREARBITRE

S

classe chiederò di essere inviato nel

Caucaso». Assicura di essere pronto ad

uccidere e lo dice come se affermasse di

poter rubare un pugno di nocciole.

«Belle parole — riconosce a tarda sera il vecchio comandante Korotaev —

ma questi campi di educazione patriottica sono solo un espediente per coprire i furti dei burocrati. Per ottenere i

fondi, stanziati da Difesa e Istruzione

pubblica, devi versare il cinquanta per

cento nelle tasche dei funzionari. E il

grosso dei finanziamenti non lascia

nemmeno i ministeri».

Sulla finta piazza d’armi di Zhukovskij si sono radunati i 161 soldati-bambini presenti. Alcuni sono così piccoli

che, non essendoci divise della loro misura, hanno mimetizzato con la vernice le loro stracciate tute da ginnastica.

Eseguono il presentat-arm e poi restano in attesa. I loro occhi non tradiscono

aspettative. «Se non vengono qui — dice Korotaev — finiranno al fronte senza aver mai visto una bomba a mano.

Ne ho visti a centinaia, in una vita, perdere le braccia provando il primo lancio. Più si addestrano ora e più hanno

una speranza di sopravvivenza quando

saranno inviati a combattere. Nessuno, tra i commilitoni, li aiuterà».

L’esercito dei ragazzi scioglie le righe

mentre dal bosco sale il richiamo di un

gufo. Quelli fino a quindici anni vengono riportati a Mosca sui pulmini. I

grandi si ficcano in bocca una sigaretta, saltano in bicicletta e corrono al

chiosco delle birre: anche stasera li

aspetta una cassa di Baltika quasi fresche. Bevono, come si fa al fronte.

A fine giornata

i più grandi

si mettono una

sigaretta in bocca

e corrono al chiosco

delle birre: bevono,

come si fa al fronte

ul finire del 2001, subito dopo l’ingresso a Kabul delle milizie tagiche, nella città pachistana di

Quetta cominciarono ad affacciarsi

comandanti Taliban in cerca d’un

nuovo esercito. L’emiro pagava bene,

e se il Talib finiva ucciso in combattimento garantiva una pensione alla vedova e agli orfani: non tanto, ma abbastanza per scampare alla morte per fame o per malattia. Ma il mullah Omar

era un datore di lavoro ormai prossimo

alla bancarotta: l’onnipotente aviazione americana l’avrebbe presto privato

del suo effimero regno. Allo stesso

tempo i comandanti non intendevano

rinunciare al soldo. Così lasciavano le

loro truppe sul fronte di Kandahar e

sgattaiolavano oltre il confine, per fiutare l’aria di Quetta ed essere lesti a cogliere le nuove opportunità.

I più previdenti andavano a bussare

alla casa dove vivevano in esilio i Karzai

e chiedevano di Hamid, l’afgano che di

lì a poco sarebbe tornato a Kabul come

primo ministro. Fu appunto il nipote di

Hamid, il ventiduenne Yama, che mi

presentò uno di questi comandanti

pronti a cambiare bandiera. Era un uomo sui trentacinque anni, asciutto e

cordiale. Il fatto d’essere disponibile a

cambiare fronte, tecnicamente a “tradire”, non lo imbarazzava più di quanto provi disagio un calciatore che cambia squadra. La guerra era il suo mestiere, mi disse. Non sapeva fare altro,

né a quell’età poteva reinventarsi. Ovviamente era analfabeta però poteva

smontare e rimontare un kalashnikov

ad una velocità strabiliante, e di questo

era orgoglioso. Comandava cinquanta

uomini, prima di lasciarli aveva discusso con loro sul da farsi. Decisione unanime: cercare un acquirente. Chi comprava il comandante comprava anche

la sua truppa. Il sensale, anch’egli un ex

comandante ormai sulla sessantina,

lasciava intendere che per acquistare i

cinquanta armigeri occorreva una cifra

a quattro zeri. Se gli americani fossero

stati interessati, probabilmente si poteva concludere l’affare per dieci o ventimila dollari.

Il comandante Talib aveva una storia

abbastanza tipica d’un certo genere

d’afgani. Aveva esordito nel mestiere

delle armi all’età di otto anni, durante la

guerra santa

contro i sovietici, come aiutante del cuoco

aggregato ad

una banda di

mujahiddin;

erano agli ordini di Gulbuddin

Hekmatyar, a quel

tempo nel libro-paga di pachistani e sauditi (anche

Hekmatyar ha

cambiato bandiera: ieri alleato degli americani, oggi li

combatte al

fianco del mullah Omar). Presto era uscito

dalla cucina:

entrato a quindici anni nei

ranghi dei combattenti col tempo aveva risalito la gerarchia militare. Quando i Taliban, presa Kandahar, avevano

messo insieme un piccolo esercito pashtun, comandava già una milizia propria: era un piccolo capitano di ventura. S’era unito ai Taliban con la sua

truppa personale non per convinzione

o per fede, ma per necessità. Un militare pashtun con famiglia non aveva altro

modo per esercitare il mestiere: fosse

stato un tagico, avrebbe combattuto

con l’Alleanza del nord. Certamente

aveva ucciso, probabilmente trafficato

in droga, forse razziato, torturato, rapinato. Ma non pareva un cattivo diavolo; e comunque non aveva fatto una

gran carriera come invece gli assassini

afgani più efferati: per esempio il suo

comandante in capo, quell’Hekmatyar

ricevuto come un eroico combattente

per la libertà sia da Reagan sia dalla

Thatcher.

Non è vero, come in genere si crede,

che i bambini-soldato siano sempre arruolati a forza. Questo certamente accade in alcuni conflitti africani, dove

non è raro imbattersi nell’infanzia militarizzata di cui racconta Giulio Albanese in Soldatini di piombo (Feltrinelli). Per esempio quel «Super-Soldier,

un bambino in tuta mimetica incontrato in Sierra Leone: aveva tredici anni e

da quattro imbracciava, non per sua

volontà, il fucile… Trovava il coraggio

di uccidere grazie a droghe micidiali, di

quelle che bruciano il cervello». Ma altrove non sono necessarie le droghe

per indurre un ragazzino ad uccidere,

né le minacce per costringerlo ad indossare una tuta mimetica. Anzi è probabile che dei centottantamila minorenni oggi parte attiva in eventi bellici,

i più siano spinti dalle proprie famiglie

verso l’apprendistato militare, vuoi

perché non si sa come sfamarli, vuoi

perché la guerra, dov’è endemica, finisce per diventare un mestiere non molto diverso da altri (così in Afghanistan).

Probabilmente anche i lanzichenecchi, o i capitani di ventura del Quattrocento italiano erano stati bambini-soldato come il nostro comandante Talib.

Anche per questo ci paiono un po’ retoriche le campagne contro l’impiego dei

bambini nei conflitti armati che in Occidente impegnano ong e giornali; e di

scarsa utilità quel Protocollo della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvato dall’assemblea

generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000, che vieta l’arruolamento di

minorenni. Tanto più perché, mancando un tribunale internazionale,

manca anche il deterrente d’una sanzione. Infine l’indignazione spesso segue uno standard bizzarro. Ci scandalizziamo tutti per le “infanterie”, i pargoli che uccidono vestendo una divisa;

ma quando i bambini vengono ammazzati da guerrieri adulti, questo ci

pare quasi nella natura delle cose. Il fatto che la ripugnante guerriglia irachena non arretri mai davanti alla probabilità di fare stragi di bambini non impedisce ai suoi fans europei di considerarla una giusta “Resistenza”. E all’opposto, le macerie di Falluja non suscitano il minimo dubbio nel nostro

giornalismo a stelle e strisce, pur così

proclive allo sdegno.

Chi vuole tenersi lontano dai moralismi degli scribi può però riflettere su un

fenomeno sinistro probabilmente tipico del Novecento. Accanto al bambino-soldato prodotto da necessità pratiche, è apparsa la figura ideologica del

bambino-militante offerto alla causa

per la quale ucciderà o si farà uccidere.

Per esempio i kamikaze minorenni impiegati dallo stragismo palestinese,

esito ovvio d’una cultura dell’assassinio che si rappresenta con le foto di infanti minuscoli bardati di dinamite,

mitra-giocattolo e sura coranica scritta

sulla fettuccia stretta intorno alla testolina. Non siamo molto lontani dai riti

antichi in cui bambini venivano scannati sull’altare d’un dio vorace.

Nessuno come Pol Pot è stato così radicale nella trasformazione del bambino in assassino. E così efficace.

Vent’anni dopo il genocidio cambogiano, lessi sul Phnom Pen Post la lettera

d’un sopravvissuto ad un campo di

“rieducazione”, di fatto un campo di

sterminio. Vibrava d’un odio mortale

verso la direttrice di quel lager. Solo

nelle ultime righe il testo precisava l’età

dell’aguzzina: dodici anni. Non era un

caso raro. Angkar, l’Organizzazione, il

nome della struttura-ombra attraverso

la quale Pol Pot esercitava il suo potere

paranoico, intendeva costruire l’Uomo nuovo partendo da chi non era stato ancora contaminato dal putrido

mondo borghese: e fosse paura o inconsapevolezza, gli adolescenti coinvolti nel progetto, in genere khmer fanatizzati e analfabeti, si mostrarono

spietati come li si voleva. «Ammazzavano con la stessa naturalezza con cui

un adulto mangia, ride, respira», mi

raccontò una sopravvissuta. Tra quanti riuscirono a scappare, molti non sono mai più tornati in Cambogia proprio

per reazione alla ferocia della generazione giovanissima: se quello è il futuro, si dissero, il Paese è spacciato. Non

si può dire che la storia cambogiana di

questi ultimi anni abbia smentito quella previsione pessimista.

30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

il reportage

Relitti industriali

È una spiaggia lunga cinque chilometri, sulla costa ovest dell’India

Si chiama Alang e fino a vent’anni fa era un paradiso

di pescherecci e sabbia bianca. Oggi è abitata da 50mila sfascianavi

che rottamano le petroliere e gli incrociatori venuti ad arenarsi qui,

da ogni parte del mondo, imbottiti di materiali inquinanti

L

o sfascianavi indiano Arjun Ransir sembra un vecchio ma non ha più di 47 anni.

Scruta col sole allo zenit il Golfo di Cambay dal quale esala una foschia tremolante per l’effetto ottico dell’insopportabile calore e per i fumi

di residui chimici lasciati bruciare a cielo aperto. «Arriva un’altra nave — dice — Un altro uomo morirà».

Arjun fuma una foglia di tendu arrotolata tra le dita sporche

di olio e corrose dagli acidi, mentre segue con gli occhi il punto lontano sul Mare Arabico dove una grande petroliera attende l’alta marea, ben oltre la baia di sabbia color ruggine e il

mare grigio come antracite di questa costa meridionale del

Gujarat. Ferma a non troppa distanza dalla leggendaria città

sommersa di Cambay, una misteriosa Atlantide indiana dell’era neolitica, la petroliera tra non molto raggiungerà Alang,

la sua ultima meta. Sfrutterà le onde alte fino a dieci metri spinta da vecchi motori in tutta la sua decrepita possanza: qualcosa come cinquantamila tonnellate di acciaio, macchinari,

mobili e, come spesso accade, dannose sostanze residue.

Sager, l’Oceano, è sorgente di vita lungo tutte le coste del

mondo. Anche ad Alang, un tempo incantevole oasi per residenti e turisti ai bordi del deserto rovente, porta soldi e un certo benessere, ma non per le perdute bellezze paesaggistiche,

né per le colorate flotte di pescherecci del passato. La manna

che da più di venticinque anni arriva ad ogni alta marea sono

gli enormi pesci d’acciaio pronti a farsi spolpare dalla testa alla coda da un esercito di gnomi che

entrano ed escono

da fori praticati

con la fiamma ossidrica lungo le alte pareti degli scafi. Un affare da miliardi di rupie, anche se solo piccole

briciole (e i grandi

rischi legati al lavoro) finiranno in

mano agli operai

come Arjun.

C’è una simbiosi inquietante tra

la sorte di questi

giganteschi vascelli e quelle degli

uomini che in tre,

quatto mesi di lavoro duro e pericoloso li fanno

scomparire: gloriose navi da guerra e da crociera,

transatlantici e petroliere che i paesi d’origine si guarderebbero bene dallo smantellare a casa propria, con tutto il loro micidiale fardello di materiali inquinanti, fibre isolanti a base di

amianto, vernici chimiche, antiossidanti, antiruggine e idrocarburi. In questo gigantesco cimitero navale lungo cinque

chilometri, il più grande al mondo, più grande di quelli di

Bombay e Chittagon in Bangladesh, lavorano tra i 40 e i 50mila shipbreakers, sfascianavi come Arjun, assoldati da 184 rottamatori autorizzati che comprano e rivendono all’asta ogni

vite della nave fatta a pezzi nel loro tratto di spiaggia chiamato enfaticamente “piattaforma”.

Gli operai vengono quasi tutti dal Bihar, ma anche dall’Uttar Pradesh, dallo Jarkhand, i più poveri tra gli stati indiani. La

sorte delle circa quattrocento navi che finiscono la loro corsa

qui ogni anno (nel 1990 erano appena cento) somiglia alla deriva degli shipbreakers: lontani dalla propria terra, consapevoli che Alang è davvero l’ultima spiaggia, un pianeta dove

amorfe forme di vita agonizzano tra deserto e risacche marine dai riverberi metallici, dove scheletri di balene meccaniche

un tempo orgoglio di armatori e capitani giacciono con le carene reclinate, lo scafo aperto orizzontalmente a mostrare in

vivisezione i desolati saloni, le stive, i ristoranti, i ponti spogli.

Così sono finite le navi immortalate dalla serie Love Boat; la

gloriosa fregata francese da guerra “Clemenceau” con le sue

22 tonnellate di amianto a bordo; i transatlantici per vacanze

di lusso come “Stella Solaris” e “Stella Oceanis”; e molti altri,

coi loro sofisticati pannelli dipinti o scolpiti, opere di Ema-

Il cimitero

delle regine

del mare

Repubblica Nazionale 30 07/08/2005

RAIMONDO BULTRINI

ALANG (Gujarat)

nuele Luzzati, Enrico Paulucci, Joseph Farcus, venduti spesso

come pezzi da rottamare, se qualche collezionista ben informato non fa in tempo a rintracciarli in una delle centinaia di

rivendite ai lati dei cantieri. Qui giacciono mobili danesi della

metà del Novecento disegnati da Kay Koerbing per la superchic “Winston Churchill”, i resti degli splendidi saloni da ballo creati da Jean Munro per la nave da crociera “Franconia”, le

sedie disegnate da Gio Ponti, saloni in stile Liberty e classicheggianti come quelli della “Apollon” che doveva ospitare a

Napoli il vertice della Nato, poi cancellato per la catastrofe

dell’11 settembre.

Proprio il crollo delle crociere transoceaniche dopo le minacce terroristiche ha accelerato il crepuscolo dei grandi transatlantici, venuti a morire a branchi sulle coste del Gujarat. Era

già successo alle petroliere, decimate dall’aumento dei prezzi del greggio e dalle nuove disposizioni seguite a disastri come la rottura delle stive della “Exxon Valdez” del ‘98, quando

fu imposto il doppio scafo per il trasporto dei combustibili.

L’ultimo cadavere galleggiante che ha fatto rotta su Alang è

l’“Eugenio C.”, ex gioiello della flotta Costa varato a Monfalcone nel 1964. Venduta e ribattezzata più volte fino a diventare “Big Red Boat” per via dello scafo ridipinto di rosso fuoco, è

partita dalle Bahamas, ha passato il Canale di Suez e il porto di

Dubai per trascinarsi con la sua celebre carena, vanto dell’ingegneria navale italiana, sulla spiaggia del Gujarat. La sua carriera di «regina dei mari» avrebbe potuto trasformarla — come proponevano molti — in un museo navale galleggiante

della marineria italiana. Ma l’impennata dei prezzi dell’acciaio (dai 150 ai 450 dollari nell’ultimo anno) ha fatto gola ai

nuovi armatori e l’ex “Eugenio C.”, arrivata ad Alang ai primi

di giugno, morirà col suo nuovo buffo nome e senza le fanfare

che l’hanno accolta per quarant’anni in tanti porti del mondo.

L’ultimo messaggio radio ha fornito al capitano e ai dodici

uomini dell’equipaggio le direttive per raggiungere il tratto di

spiaggia del rottamatore acquirente, segnalato da una bandiera e da un razzo. Poi si lascerà docilmente smantellare da

trecento sfascianavi, probabilmente a mani nude e poco equipaggiati come quelli che a grappoli stanno smembrando davanti ai nostri occhi una grande nave passeggeri della Tirrenia,

compagnia di traghetti italiana. La nave è in avanzata fase di

rottamazione presso il molo 184, l’ultimo. Le staccano i pannelli dei soffitti, dissaldano panche e oblò con la fiamma ossidrica a occhi scoperti, camminano con ciabatte e a piedi nudi

tra frammenti di vetro e isolanti termici nei vecchi compartimenti dove vacanzieri e pendolari hanno fatto per trent’anni

la spola tra Civitavecchia e Olbia.

Come un grande pesce al quale hanno tagliato la testa, la nave - Tirrenia della quale non si conosce il nome si erge con il

ventre aperto sulla battigia. Qui i motori, sbuffando a tutta forza per l’ultima volta, tre mesi fa circa l’hanno trascinata a secco per morire al suono rauco di una vecchia sirena. Gli strumenti sulla enorme plancia di comando sono ancora quasi

tutti intatti, ma il proprietario della nave deve rifarsi presto dei

180 milioni di rupie (50 milioni di euro) pagati alla compagnia

italiana, e li ha già venduti all’asta subito dopo l’attracco: il momento in cui gli acquirenti salgono a bordo per distribuirsi acciaio e legno, porte e letti, frigoriferi e suppellettili, casseforti,

divani, tazze dei water.

Uno dei sorveglianti — gli odiati muqadam — al quale siamo stati presentati come acquirenti ci mostra i vari piani della nave traghetto in gran parte del tutto bui, mentre attorno le

fiamme ossidriche rischiarano figure di ragazzi che scardinano pareti e tubi. La vista dall’alto è impressionante, aperta su

chilometri di costa disseminati di navi grandi e piccole che intere o a pezzi aspettano la fine del loro turno di smontaggio.

Nelle ultime tre settimane ne sono arrivate sedici, e la baia ha

il colore dell’olio residuo fuoriuscito o lasciato sgorgare per

poi bruciarlo di notte, così che appena fa buio le fiamme sprigionate dai liquami dei giganti marini emanano bagliori sinistri su tutta la superficie dell’Oceano.

Secondo le autorità del porto sotto il controllo del Gujarat

Maritime Board di Gandhinagar, bruciare combustibile in

mare è un provvedimento di «salvaguardia ambientale». E

non è l’unica stravaganza di questo cimitero navale, dove i

proprietari dei 184 cantieri di smantellamento e rivendita

espongono ipocriti cartelli dipinti a mano per invitare gli operai a indossare elmetti, guanti, scarponi e maschere e a non

usare fiamme vive in cabine a rischio. Ben pochi dei giovani

bihari che abbiamo visto disossare la carcassa della Tirrenia

avevano una qualche protezione, in violazione non solo delle

leggi portuali (difficile incontrare poliziotti o funzionari marittimi da queste parti) ma anche delle convenzioni internazionali come quella di Basilea che impone a tutti i paesi di neutralizzare i propri residui industriali (computer e navi incluse)

in ottemperanza delle norme ambientali, igieniche e di sicurezza sul lavoro, possibilmente a casa propria.

Da Copenaghen è arrivato di recente un operatore tv che voleva documentare lo smantellamento della “Riky”, una nave

passeggeri da 19mila tonnellate con sospetti materiali tossici

a bordo, diffidato dalle autorità danesi ma accolto da quelle indiane, nonostante esista una severa regolamentazione nazionale contro gli scarichi industriali e nocivi. Come accadde alla francese “Clemenceau”, che dovette disfarsi delle sue 22

LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31

L’ULTIMO APPRODO

Sono quattrocento l’anno i transatlantici

che finiscono il loro viaggio sulle coste

del Gujarat. Tutti i demolitori (shipbreakers)

che smontano pezzo dopo pezzo le navi

(nelle foto in basso) arrivano sulla spiaggia

di Alang dalle aree più povere dell’India:

il Bihar, il Pradesh e lo Jarkhand

Repubblica Nazionale 31 07/08/2005

FOTO F.MOLERES/GRAZIA NERI

FOTO GIANLUCA PULCINI

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

tonnellate d’amianto dopo una campagna internazionale, la vicenda della “Riky” aveva fatto

scandalo e il suo attracco era stato ufficialmente negato. Ma, dicono, è bastata una trattativa via radio o

cellulare tra il capitano della “Riky” e il boss degli sfascianavi (più potente di qualsiasi comandante della polizia marittima) per risolvere il problema. Sarebbe finito tutto nel silenzio più totale se il reporter danese non fosse riuscito a mandare in onda sui telegiornali del suo paese le immagini della nave già mezza smembrata.

Né questa, né le altre sistematiche denunce di Greenpeace

contro i pericoli del cimitero navale cambieranno la situazione, anzi. Alang fornisce all’India tre milioni di tonnellate di

metalli, il quindici per cento del fabbisogno d’acciaio del paese. Ecco perché qui, alla spiaggia-cimitero, sono aumentati

sbarramenti e divieti agli estranei ma all’interno tutto continua esattamente come sempre. Su questa costa occidentale

dell’India, dove sono fiorite le civiltà della Valle dell’Indo e di

Harappan, continuano a far rotta da Oriente e Occidente i vecchi vascelli che sono riusciti a raggiungere la meta senza inabissarsi o restare preda dei moderni pirati dello Stretto di Malacca, i pronipoti tecnologizzati di Sandokan e Sir Francis

Drake che a ritmo crescente terrorizzano armatori, comandanti ed equipaggi di tutto il mondo.

Sostanze e vernici tossiche usate come antiruggine e antiaderente per molluschi e alghe sono le prime a venire grattate

via dagli scafi e vengono disperse tra mare e terra, cariche di

veleni che l’Oceano non riesce a ripulire. Sulla strada di terra

battuta che costeggia i cantieri donne dall’età incerta, coperte dai sari sgargianti, trasportano in equilibrio sul capo ceste

con fibre di lana d’amianto usate come isolanti termici sulle

navi, che ad ogni soffio di vento si levano nell’aria per restare

sospese a lungo prima di finire a terra e formare quell’impasto

marrone e fetido di idrocarburi, acidi e metalli che è oggi la

spiaggia un tempo bianca e fine di Alang. Ma quelle fibre si depositano anche nei polmoni per sviluppare rapidamente necrosi, tumori e malattie respiratorie. Ce n’è dappertutto di

questa lanetta di vetro e amianto: nei cantieri, lungo la strada,

dentro il villaggio di baracche e tende dove vivono gli operai e

le loro famiglie. Perfino attorno al bell’edificio rosa che dal

2003 doveva ospitare una clinica di pronto soccorso per fratturati e ustionati, ma che è rimasto vuoto. I feriti dei cantieri

continuano a dover percorrere un’ora e mezzo di strada dissestata fino alla vicina cittadina di Bavnagar, centro d’affari

per i compratori delle carcasse del mare.

Uno di loro si chiama, o dice di chiamarsi, Vishod, è nato e

cresciuto ad Alang, dove è entrato nel grande giro del riciclaggio di ferraglia, sebbene di affari ne porti a termine pochi, impegnato com’è a guidare militanti di Greenpeace, ambientalisti, giornalisti e perfino turisti giunti da tutto il pianeta per visitare i cinque chilometri di spiaggia che prima del 1978 erano

stati il posto magico della sua infanzia, con le nuotate e i giochi, le reti dei pescatori e i molluschi ancora vivi. Oggi — spiega — al suo stomaco non assuefatto a batteri e veleni per andare all’altro mondo basterebbe bere l’acqua dei pozzi salinizzati con cui gli operai e le loro famiglie si lavano, risciacquano il cibo e si dissetano nei tuguri di baracche e tende a ridosso dei cimiteri navali. Non sarà un caso che ad Alang le statistiche della lebbra siano dieci volte al di sopra della media

nazionale: 194 ammalati sui ventimila registrati due anni fa.

Quando alle sei di sera i maschi tornano a casa dopo nove ore

di lavoro, scuri di sporcizia e di sole, ustionati dalle fiamme perennemente alimentate da residui chimici e idrocarburi, le

donne si affacciano coi bambini sulla stretta strada polverosa

per controllare che l’uomo che aspettano sia tra quelli che hanno varcato i cancelli degli sfascianavi. Hanno già preparato una

bacinella d’acqua scaldata, sapone da sfregare e asciugamani

consunti e anneriti dall’uso, e sorridono al proprio marito, fratello, padre anche oggi scampato a una caduta, allo schiacciamento sotto una turbina, all’intossicazione da gas, all’esplosione di un container o di un serbatoio di infiammabili. Incidenti che uccidono anche trenta, cinquanta operai alla volta.

Donne e uomini sanno bene che «il morto a nave» della rudimentale statistica di Arjun non è causato soltanto dagli incidenti e che per ogni giorno di lavoro i veleni nascosti accorciano la vita di un mese. Ma gli stipendi degli sfascianavi sono quasi dieci volte più alti di quelli di un contadino del Bihar. Arjun

guadagna qui 83 rupie, un euro e mezzo al giorno, contro le 10

del suo villaggio di Nerotholam. Con 20 rupie ci compra un chilo di riso, con 30 un chilo di lenticchie. Il resto — dice — lo conserva per quando tornerà a casa da vecchio, «se sopravviverò a

parecchie navi ancora», calcola col suo sorriso sdentato.

32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

il racconto

I fantini di piazza del Campo somigliano agli avventurieri,

Ritratti d’autore

ai galeotti fondatori di città, ai militari conto terzi. Sono

i combattenti giovani e virili che, nerbo alla mano, devono secondo Machiavelli - battere e urtare la Fortuna che è donna,

volendola tenere sotto... Le foto di Marco Delogu lo mostrano

E mostrano quanto sia dura la vita di questi eroi per un giorno

Le mani sul Palio

ADRIANO SOFRI

Repubblica Nazionale 32 07/08/2005

FOTO CONTRASTO

A

dattando a Siena, che è un mondo a parte, ma fa parte di

questo mondo, la nozione di secolarizzazione, Roberto

Barzanti ha appena esortato i suoi concittadini a vivere il

Palio senza la nostalgia del Palio. Ha esposto robuste considerazioni, e tuttavia mi chiedo se la sua non sia una battaglia perduta per definizione. Uno degli effetti del mondo

dal quale gli dei se ne sono andati è la voga della venerazione superstiziosa: falsi dei, falsi eroi, falsi cavalli alati, finti settenani, leoni taroccati e

dive ritoccate. Un altro effetto è la nostalgia e, a non farne un vizio, è buono. Si abita una casa dalla quale sono stati rubati, o sequestrati per debiti, cristalli e cassetti pieni di lettere, sedie a dondolo e letti a baldacchino,

e sui muri solo rettangoli più chiari commemorano i bei quadri di una volta. Non si abita la terra oggi senza nostalgia della terra. Il Palio commemora il Palio, e però riempie ancora di vivo presente la città e la piazza.

Può permettersela, la nostalgia, a condizione di non svuotarsi delle vecchie carte e dei bei quadri e delle tende ricamate, per correre meglio incontro alla domanda. Alle televisioni, ai soldi, alla pubblicità, al sequestro della Fortuna e della Virtù da parte della Tecnica e della Potenza.

Della nostalgia e del rimpianto dei senesi fa parte adesso la sensazione di un’usurpazione dei fantini. Mercenari al servizio della festa mutati — come i pretoriani della tarda Roma, come gli autisti e le guardie del

corpo e gli odontotecnici della Roma d’oggi — nei padroni della festa e

della città. Come i capitani di ventura del Rinascimento, quando passavano dal soldo alla signoria. Il gioco fantasioso, generoso e cinico, di alleanze e tradimenti, uomini comprati e venduti, partiti fatti e sciolti e rifatti, può cedere alla corruzione qualunque, quella che regge il mondo

ordinario, le sue trame, i suoi troppi soldi, le sue troppe intercettazioni.

Ancora Barzanti, nostalgico lui stesso benché si simuli realista, ha commentato il Palio di luglio, vinto secondo ogni pronostico da Trecciolino

su Berio per il Bruco, con un amaro paradosso: ha vinto il migliore, ma il

Palio in cui vinca il migliore non è più il Palio. Il Palio è Machiavelli messo alla prova della piazza, e Machiavelli senza la Fortuna e la Disgrazia è

solo un manuale di piccineria. Del resto anche un cuore indocile di fantino, magari nato proprio in città, che serve pensando al regno, e lo conquista, sta nel conto di una festa piena di grazia e ribalderia. Aceto aveva segnato un’epoca nuova. La gara fra gli eredi non è del tutto regolata,

ma che ci sia una monarchia in palio, e che il fantino regnante regni anche sulla gara e sulla città, è una possibilità effettiva, se non un fatto compiuto. Quando fosse un fatto compiuto, si sentirebbe paragonare il Palio, non vogliano Dio e la Madonna Assunta, al torneo del Milan di Galliani e della Juventus di Moggi.

Dunque si guarderanno così, oggi, con l’occhio della nostalgia e l’augurio del rinascimento, le facce di questi cavalieri di ventura, che furono giovani e seppero nel cerchio bruciante della corsa piegare la sorte, e

consegnare ai committenti la vittoria che era loro, in cambio del soldo

convenuto e delle nerbate nemiche.

***

Si brucia in meno di un paio di minuti la corsa per il Palio, e attorno a

quell’apnea si sfoglia il calendario intero di Siena e delle sue contrade. Il

gioco di lentezza protratta e velocità di orgasmo è la qualità senese che

più seduce e inquieta, e le è confidato anche il legame incomparabile fra

le esistenze personali (anche a Siena si è individui, perfino a Siena si può

sentirsi soli) e le identità comuni. Lentezza cerimoniale e precipitazione tumultuosa evocano il binomio pace-guerra, e il lungo assedio e la

battaglia campale, o, più sottilmente, il paziente corteggiamento e il

bruciante compimento dell’amore. Il corteo sfarzoso e rallentato che

precede per ore nella Piazza del Campo la carriera, e dura fin nella dilazione imprevedibile e logorante della mossa, orgoglio di costumisti ed

esasperazione di turisti, che non vedono l’ora che sia finita e si venga al

dunque. Il corteggiamento attraversa l’anno intero, la minuziosa preparazione da un lato, dall’altro la felicità del festeggiamento o la mortificazione della sconfitta. È lo scambio complicato e mai del tutto esplicito (esplicita è la volgarità) fra maschile in carne e ossa e femminile simbolico a scandire la lunga festa, come nella giostra cavalleresca: del cittadino con la contrada e la città, del giovane ardito con la fortuna da soggiogare e domare, del figlio con la madre di cui meritarsi la grazia.

I fantini del Palio, forestieri per lo più, e dalle stesse regioni dalle quali proveniva la leva delle domestiche e delle polizie, erano tutt’altra gente che gli stranieri del calcio o di altri agonismi ricchi (ricchi di debiti, magari, che è l’ultimo grido della ricchezza). Venivano da fuori a fare lo sporco lavoro, un lavoro pressoché servile, benché col tempo, come in tutti i

posti di nobiltà invecchiata, la servitù si sia messa a spadroneggiare.

Mercenari dichiarati, e condottieri di ventura, al soldo delle contrade:

idoli di un momento, e altrimenti mero strumento di una sfida alla for-

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33

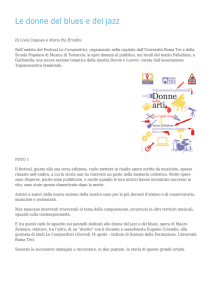

I VOLTI

I ritratti in queste pagine sono tratti dal volume “I trenta

assassini”, di Marco Delogu e Massimo Reale, edito

da Punctum. I fantini sono, da sinistra in alto e poi

in senso orario: Aceto (Andrea Degortes, 60 anni, 58

palii corsi, 14 vinti), Bazzino (Massimo Alessandri, 48

anni, 26 palii corsi, 2 vinti), Giove (Lazzaro Beligni, 75

anni, 40 palii corsi), il Pesse (Giuseppe Pes, 40 anni, 38

palii corsi, 9 vinti), Canapino (Leonardo Viti, 61 anni, 46

palii corsi, 3 vinti), Bastiano (Silvano Vigni, 48 anni, 30

palii corsi, 5 vinti), Vittorino (Giorgio Terni, morto

nel 2000 a 68 anni, 22 palii corsi, 7 vinti), Rompicollo

(Rosanna Bonelli, 69 anni, un palio corso), Marasma

(Mauro Matteucci, 45 anni, 7 palii corsi, uno vinto),

Tripolino (Tripoli Torrini, 90 anni, 20 palii corsi, 6 vinti),

Bazza (Eletto Alessandri, morto nel 2003 a 76 anni, 36

palii corsi, 6 vinti), Pel di carota (Arturo Dejana, 65 anni,

2 palii corsi). Nelle altre foto, il Palio di Siena

Repubblica Nazionale 33 07/08/2005

tuna, senza nobiltà loro, pieno invece di nobiltà il destriero che ricevono in sorte. Dev’esserci il fantino alla partenza, che ci sia il fantino all’arrivo non importa. Il cavallo che può vincere scosso, bellissima invenzione — il desiderio inconfessato e irresistibile di qualunque spettatore del

Palio — dichiara la necessità superflua, per così dire, del fantino. Il quale viene a Siena a offrirsi contro tutto: la compera e il ripudio, il sospetto

e l’intimidazione, la superstizione e il risentimento, e le botte e la cacciata, alla fine. Lo chiamano i soldi, la puntata grossa da lotteria, con cui

arrotondare o surclassare lo stento salario dell’anno ordinario. Ma soprattutto l’ambizione del trionfo di qualche ora, della gara riuscita e della folla che ti innalza sulle spalle, prima di buttarti via e riprendersi, come ogni geloso proprietario, la festa che è solo sua.

Il fantino del Palio è di quelle figure di avventuriero, di galeotto fondatore di città, di combattente del circo, di militare per conto terzi: è il

giovane e virile che, nerbo alla mano, deve servire, secondo Machiavelli, a battere e urtare la Fortuna che è donna, volendola tenere sotto. Succedeva, con quei condottieri di ventura, contadini vogliosi di promozione sociale o cadetti in vena di rivalsa, che il soldo della vittoria non gli

bastasse più, e completassero l’opera delle armi impiegate a salvare la

città volgendole dentro la città e facendosene signori. Nel petto del fantino oscuro, con una barba fosca mal curata, che la luce radente e criminale della fotografia fa sinistramente risaltare, batte un cuore da usurpatore. La città e le sue contrade devono guardarsi dalla minaccia del

servo-padrone, pena la perdita della propria delicata democrazia aristocratica, pena la democrazia plebea del tifo calcistico.

È sempre in bilico, il Palio, fra mille tentazioni di modernità e di somiglianza al resto del mondo. La resa al fantino che la signoreggia — gran

tipo, del resto, come Aceto — o il castigo delle sue pretese, la volontà orgogliosa di rimetterlo al posto suo. Da anni il brontolio contro l’invadenza dei fantini protagonisti cresce. Il fantino di una volta, quello sì,

anonimo se non per il nomignolo d’occasione, e caduco — alla lettera,

destinato a cadere e mordere la polvere del Campo. Ora, che lo si avverta o no, il rapporto della città col fantino muta anche per l’analogia col

nuovo rapporto fra la comunità e il forestiero. Il contratto specializzato

che la contrada e la città stipulavano con il capitano di ventura o col cavaliere del torneo, era la copia privilegiata del contratto ordinario che le

società nuove o stanche stipulano con l’immigrazione, che venga a fare

i lavori che i locali non possono più o non vogliono più fare. Col tempo

un’immigrazione ordinaria e deprezzata insinua il fantasma del servo

padrone fin dentro le case dei nativi ricchi e longevi e fragili, e l’ombra

della gioventù sessualmente aggressiva e prolifica dentro una demografia invecchiata e avara. E già a Siena la delega che la città assegnava al

fantino per il triplice giro vorticoso che faccia culminare il corteggiamento alla Fortuna e celebri il compimento dell’amore, sembrava riconoscere una debolezza, una estenuata raffinatezza bisognosa di sangue

nuovo da prendere a nolo e congedare — come nell’arruolamento delle truppe mercenarie del Rinascimento, come, avventuriamoci a dire, in

una fecondazione eterologa e coperta dall’anonimato. Campioni di passaggio, che abbiano la Fortuna per amica, dunque giovani, «perché sono meno respettivi, più feroci e con più audacia la comandano».

* * *

A scorrere il catalogo delle facce dei fantini — facce di gran tipi, che si

allineano alla mossa «come tanti assassini» — si può rintracciare questa

stratigrafia virile. E subito dopo buttarla via, e buttare via con un’alzata

di spalle tutte le tortuose osservazioni che ho appena compilato, perché

ognuna di quelle facce reclama di essere presa per sé, la faccia di quello

lì, col suo nome da corsa e il suo nome d’anagrafe, la sua vita di ieri e la

sua vita di domani, e, “segni particolari” nella carta d’identità, i soli che

la accomunino alle altre facce, certi solchi ai lati del naso e della bocca,

certi bagliori in fondo alle pupille, scavati e accesi in meno di due minuti di un tramonto d’estate della loro vita.

Dura e servile era la vita del fantino di Palio, fino a poco fa, e per molti

ancora. I ritratti di Marco Delogu lo mostrano. Foto di ricercati. Sceriffi

stanchi e pacifisti che furono pistoleri. Duellanti di vent’anni, come Bighino, nelle cui labbra strette si legge già il magnanimo giudice di pace

che verrà. Ritratti freddi, con una luce sinistra (si può dire così, come si dice “mettere in cattiva luce”) che aspetta al varco la barba di un giorno e i

solchi scavati da una vita, e dai due minuti della corsa. Belle facce, belle

didascalie. Messi davanti alla camera oscura, non sono i protagonisti del

Palio, o piuttosto, lo sono, ma sono anche i suoi più innocenti passanti.

Effetto di dentro, e di estraniazione: il Palio visto con gli occhi e i pensieri dei suoi fantini scossi è come la battaglia di Borodino vista con gli occhi

di una cavallina. C’è una bella frase antinapoleonica di Dario Colagè, detto il Bufera, sotto la foto stranamente glabra: «Il primo Palio che ho corso

l’ho vinto ma non chiedetemi come è andata perché non lo so». Uno corre il Palio, e magari lo vince: e pretendete pure che l’abbia visto?

FOTO FABIO MUZZI

dei servi-padroni

34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA

i luoghi

Oasi d’Italia

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

Su queste cinque isole abitano stabilmente

412 persone, discendenti dei “guappi” deportati

qui un secolo e mezzo fa. Parlano e mangiano ancora

napoletano anche se vivono al largo della Puglia

E non fanno più gli agricoltori o i pescatori: ora

vendono il loro splendido mare al miglior offerente

Tremiti, il confino a cinque stelle

I

ISOLE TREMITI

n certi giorni d’inverno ce n’è una

che sprofonda, che scompare

nella tempesta. E a ogni primavera riaffiora più aspra, più rugosa.

Sulla sua roccia cresce solo l’aglio selvatico. È sperduta quell’ultima isola

che guarda la costa dalmata e dove una

volta si spingevano i pescatori più impavidi, a nord ha fondali a picco e a sud

una grande secca, non vi sono animali,

tra le sue rupi non c’è più neanche quella cisterna che salvò la vita a Domenico.

Fu tanti anni fa. «Era il 1948 o forse il

1949», ricorda lui che allora era appena

un ragazzo e non faceva ancora il guardiano del faro. Al tramonto Domenico

“Menicu” Calabrese puntò il suo gozzo

a oriente, verso la Pianosa che sta in fondo all’Adriatico.

Erano in quattro sulla barca e all’improvviso si alzò il vento, il gozzo fu scagliato in aria e poi risucchiato in un gorgo. La burrasca li trascinò sugli scogli,

trovarono riparo in una grotta. Racconta Menicu: «Per due settimane siamo

rimasti là, sopravvissuti con le aragoste

che catturavamo e con le cozze raccolte in un canalone. Per fortuna c’era acqua buona nel serbatoio di pietra che

aveva lasciato qualche navigante o

qualche pirata». È piatta l’isola che c’è

e non c’è. La sua montagna più alta sfiora i dieci metri. Sulle carte nautiche è un

puntino distante dodici miglia dalle altre quattro, tutte così vicine tra loro,

tutte così diverse.

C’è quella deserta che chiamano Capraia o Caprara e anche Capperaia o

Capperara, per l’abbondanza dei suoi

capperi. E poi, c’è San Nicola con l’imponente abbazia benedettina e quei

casermoni dove erano relegati i confinati politici e ancor prima i coatti. E di

fronte ci sono le pareti ripide di San Domino, il bosco profumato di pini d’Aleppo, cale, antri, spuntoni e acque verdi e azzurre che luccicano, i tornanti

che uno dopo l’altro si arrampicano fino al paese. In mezzo all’arcipelago, disabitata anch’essa, c’è Cretaccio che

prende il nome dalla sua argilla. Quando piove si scioglie e colora di giallo il

mare. Stagione dopo stagione cambia

forma, si arrotonda, si fa più piccola.

Mai uguale a se stessa, prima o poi sarà

inghiottita dal mare.

Figli dei “vagabondi”

Sono cinque le isole Tremiti e 412 i suoi

abitanti, quelli che discendono dai

«guappi» e dai «vagabondi» del Regno

delle Due Sicilie deportati più di un secolo e mezzo fa su questi sassi davanti alla Puglia. Parlano sempre napoletano e

anche il loro mangiare è di quell’Italia ai

piedi del Vesuvio, lingua e usanze tramandate di generazione in generazione

dalle diciotto famiglie che originariamente popolavano e ancora popolano

quest’incanto nell’Adriatico. Sono loro

le radici delle Tremiti. Sono i Santoro e i

Greco, i Calabrese, gli Attanasio, i Carducci, gli Alfarano, sono i Pica e i Napolitano. E i Lisci, i Cafiero, i Davino, i Pezzella, i Pallesca e i De Simone, i Capitelli, i De Luca, i De Martino e i Casieri.

Sessant’anni fa, erano pescatori e

agricoltori che hanno imparato a leggere e a scrivere dagli «indesiderabili» del

regime o da qualche istruito borsaiolo

spedito dai questurini al domicilio forzato. Sono diventati albergatori, hanno

aperto ristoranti e pizzerie e scuole di

subacquea, affittano barche e gommoni, accumulano denaro vendendo il loro mare al miglior offerente. Sono diventati ricchi ma non fanno il pane. Lo

portano ogni giorno con l’aliscafo da

Termoli, la città molisana più vicina.

Non c’è un forno alle Tremiti. Non c’è

più un calzolaio a San Domino, non c’è

più un fabbro a San Nicola, non ci sono

più falegnami o muratori o sarti su queste isole che sembrano aver perso la memoria. «Siamo passati da luogo di confino all’industria turistica senza neanche

accorgerci di come stava cambiando la

nostra vita», ci dice Gaetano Carducci,

l’uomo più vecchio delle Tremiti. Ha appena compiuto 91 anni. La donna più

vecchia è invece sua moglie Bianca, che

di anni ne ha 93. Gaetano è stato segretario del fascio, contabile alla colonia

penale, dipendente del Comune, presidente della Pro Loco. Scrive, dipinge, archivia ogni documento che trova sulle

vicende dell’arcipelago e lo custodisce

nella torre, pinnacolo di tufo di quel monastero che fu regno di religiosi. Prima i

benedettini, poi i cistercensi, poi ancora i canonici lateranensi.

È Gaetano che ci ha fatto da guida nell’esplorazione delle sue cinque isole, che

ci ha svelato le intimità di San Nicola e di

San Domino,

che ci ha raccontato quel vivere lento di chi

sta sempre in

mezzo al mare.

Suo padre si

chiamava Vincenzo, è ricordato ancora alle

Tremiti per

l’audacia che

ebbe un secolo

fa. Era un contadino e convinse tutti gli altri contadini a

estirpare ulivi e

mandorli per

piantare vigne.

«Conservatori

come

sono

sempre stati, gli

agricoltori in

principio lo

presero per

pazzo. Poi però

gli diedero retta e non se ne

pentirono

mai», sussurra

Gaetano mentre ci accompagna sul viale

ornato di palme e di oleandri. Un viale

che per lui è

stato il mondo.

Siamo sulla

cima di San Nicola. Giù c’è

l’antico «sbarcatoio» e il tortuoso viottolo

lungo il quale

una volta si

montava in vetta, adesso si sale con gli

ascensori scavati nella roccia, sui moli

dondolano i barconi dei “tour dell’isola”, i fuoribordo, i traghetti che vanno e

vengono dal Gargano. Ma su, su a San

Nicola quasi nulla sembra cambiato.

C’è silenzio, il sole sta calando dietro i

casermoni dove Ferdinando II di Borbone rinchiudeva i suoi galeotti. «Un

giorno ho trovato una palla di ferro, una

di quelle che i proscritti avevano al piede legata alla catena», dice Gaetano indicando il punto esatto della campagna

dove era rotolata quella palla.

Traversa delle Prigioni, via degli Abati, via della Torretta, ecco le case dove

per tanti anni vissero guappi, “politici”,

i briganti stanati sulle Madonie dal prefetto Mori. Sono sempre state terre di

confino le Tremiti. Fin dall’antichità. La

prima segregata fu Giulia, nipote dell’imperatore romano Augusto. Per i

suoi adulteri la tennero prigioniera a vita sulle isole, dove morì nell’anno 28. E

sette secoli dopo ci portarono anche

Paolo Diacono, reo di aver congiurato

contro suo suocero Carlo Magno.

Poi vennero i deportati dei Borboni e

poi ancora gli esiliati del fascismo. Dal

1940 ne passarono centinaia e centinaia di confinati da San Nicola. Parlamentari come Finzi e Ferreri e Martire,

avvocati come Brignetti e Mancinelli e

Bolli, ingegneri, medici, sindacalisti.

«Per pochi giorni è stato qui anche Sandro Pertini, trasferito per punizione da

Ponza alle Tremiti», ricorda Gaetano. Il

vecchio segretario del fascio cerca nei

suoi scaffali la “carta di permanenza”

del confinato Pertini Sandro, il regolamento di comportamento che riceveva

ogni nuovo arrivato. «Era qui, era proprio qui ma non riesco a trovarla. Pertini è rimasto comunque per un brevissimo periodo. Il suo alloggio era là in fondo», dice Gaetano mentre ci accompagna verso l’ultimo casermone di via degli Abati. Quasi di fronte dimorava invece Amerigo Dumini, uno degli

assassini di Giacomo Matteotti.

Gaetano torna indietro nel tempo,

chiude gli occhi. E bisbiglia: «Quello me

lo ricordo bene, era sempre scortato da

quattro carabinieri che temevano per la

sua vita. Era elegantissimo, al guinzaglio teneva un cane bianco. Era l’unico

confinato al

quale non censuravano la posta. Scriveva

ogni settimana

al Duce e ogni

settimana riceveva denaro da

Roma».

La sera del 25

luglio 1943 il fascismo cadde e

la triste storia

delle deportazioni alle Tremiti finì per

sempre.

Gaetano

Carducci non

era più segretario del fascio

ma un galantuomo resta

sempre un galantuomo. E

così cominciò a

lavorare in Municipio. E cominciò anche

ad assistere alla

metamorfosi

delle sue isole.

Quelli del

Touring club

italiano furono

tra i primi a scoprirle. Erano gli

Anni Cinquanta quando un

gruppo di medici milanesi

sbarcò a San

Domino. Poi il

Touring aprì il

suo villaggio a

Cala degli Inglesi, una delle

insenature più spettacolari. E proprio lì,

tra quella baia e il piccolo promontorio

denominato Punta del Vapore, un sommozzatore romagnolo ha trovato un relitto incagliato sul fondo. I resti di una

nave con una grande ruota a pale. Dicono che sia la carcassa del “Lombardo”,

una delle due imbarcazioni — l’altra era

il “Piemonte” — che il 6 maggio 1860

levò l’ancora dallo scoglio di Quarto per

far rotta su Marsala. L’impresa di Peppino Garibaldi e dei suoi Mille.

Secondo alcuni storici il “Lombardo” sarebbe affondato proprio a pochi

metri dalla Cala degli Inglesi in una

notte di bufera, tra il 19 e il 20 marzo

1864. Trasportava detenuti da Ancona

alla colonia penale. «Aspettiamo ancora conferme ufficiali dalla Soprintendenza», avverte il sindaco Giuseppe Calabrese, un’ex testa di cuoio delle nostre forze speciali che per le sue

Tremiti sogna un tunnel sottomarino

che conduca da San Domino a Cretaccio e da Cretaccio a San Nicola, un’ardita via di comunicazione sulla traccia

di quei camminamenti in legno costruiti dai benedettini, passerelle fradice di salsedine e scivolate in mare.

Ma ci vogliono tanti soldi e soldi non

ne ha molti il Comune. Con l’euro che

ogni turista versa come tassa di sbarco,

l’amministrazione si copre a mala pena

FOTO SIME

ATTILIO BOLZONI

L’arcipelago

è stato da sempre

destinazione

degli “indesiderabili”

e tra gli ospiti ha avuto

anche Sandro Pertini

I residenti: “Siamo

passati da terra

di esilio a industria

turistica senza

accorgercene”

le spese per lo smaltimento dei suoi rifiuti. Nel 2004 di turisti ne sono arrivati

360mila. Annotava Francesco Delli Muti nel suo primo libro sulle Tremiti dato

alle stampe cinquant’anni fa: «Ecco il bilancio del movimento stagionale: 1954,

turisti n. 542 dei quali 47 stranieri; 1955,

turisti 2.141 dei quali 21 stranieri...».

Sono aumentati estate dopo estate.

Ma si fermano poco. Gli aliscafi li scaricano sui moli di mattina e se li vanno a

riprendere al tramonto.

La guerra delle vacanze

Si lamentano dei prezzi troppo alti. Si

lamentano dei loro lamenti i commercianti. In molti vengono dall’Abruzzo o

dal Lazio con i torpedoni e abbinano la

giornata di mare con un pellegrinaggio

a San Giovanni Rotondo, il paese dove

visse e morì Padre Pio. Scendono a San

Domino con gli zainetti pieni di provviste. Non si comprano neanche l’acqua.

È una piccola grande guerra quella tra i

turisti pendolari e i bottegai di queste

isole che nel passato chiamarono Diomedee in onore dell’eroe della guerra

di Troia, l’inseparabile compagno di

Ulisse. La leggenda narra che Diomede

sia stato seppellito alla Tremiti. E che i

suoi amici, furono tramutati da Afrodite in uccelli di mare.

Per fortuna nel villaggio di San Domino ci sono alberghi e pensioni che

regalano ospitalità e cibo buono. C’è

“Il Gabbiano” di Gino Napolitano, un

ottantenne di grande garbo che fa anche l’assessore al turismo delle sue isole. E c’è il “Belvedere” di Giusy e Arturo, lei in cucina e lui a intrattenere i

clienti con i suoi racconti. È stato campione mondiale di pesca subacquea

alla fine degli anni ‘60, ha le foto dei

suoi trionfi alle pareti del bar. Hanno

un figlio, Arturo junior. Ha tredici anni

e fa la terza media. È in una “pluriclasse” con il mauriziano Shames, che frequenta la seconda media insieme alla

compagna Morwen. Sono i soli tre

alunni delle isole. Per “socializzare”

con gli altri ragazzi, le lezioni le fanno

in videoconferenza, collegati con un

presidio scolastico di Manfredonia. Alle elementari non ci sono studenti.

L’ultimo bimbo è nato nel 2000, il penultimo trentantacinque anni fa. Si va

a partorire a Foggia, a Termoli, a Bari.

C’è chi vuole comprare alle Tremiti.

Lucio Dalla sta acquistando l’antica farmacia, quella che sta proprio sotto la caserma dei Reali Carabinieri dell’abbazia fortezza. Diventerà la casa della fondazione Come è profondo il mare. Il cantautore ha già un rifugio qui e qui si ispira. Luna Matana è stato il suo ultimo album, Cala Matano è forse la più bella

baia di San Domino.

E c’è chi vuole vendere. Lo Stato italiano sta cedendo all’agenzia del Demanio «per la dismissione» il faro, che è

alla Punta del Diavolo. Dal 1987 è abbandonato. Nel novembre di quell’anno due mercenari svizzeri lo fecero saltare, uno morì nell’attentato e l’altro

misteriosamente sparì dopo un paio di

mesi di prigionia. Qualche giorno prima il colonnello Gheddafi aveva rivendicato il possesso delle Tremiti per alcuni deportati libici che nel 1911 vi soggiornarono, poi arrivarono i due svizzeri con le bombe. Di quell’intrigo non si

scoprì mai nulla. «E da quel novembre

io ho perso la casa dove abitavo dal

1959», ricorda Menicu Calabrese, il fanalista che dentro il faro alla Punta del

Diavolo aveva cinque stanze per i suoi

cinque figli e un piccolo orto dove coltivava peperoni e melanzane.

Il padre di Menicu faceva il guardiano del faro a San Domino. E anche suo

nonno e suo bisnonno erano fanalisti.

Ogni tanto, all’alba, Menicu si incammina ancora verso la roccia a strapiombo. E si ferma sempre là, alla Punta del Diavolo.

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35

LA NATURA. Qui sotto, una veduta dell’isola di San Domino. Nella pagina accanto, l’arco di pietra di Caprara

FOTO SIME

Repubblica Nazionale 35 07/08/2005

LE BELLEZZE. Il faro dell’isola di San Domino. Qui sotto, il castello di San Nicola e, in basso a destra, i Faraglioni di San Domino

36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

A dieci anni dalla morte la città di Siena gli dedica una mostra

di acquarelli, realizzati tra il 1965 e il 1995, intitolata “Periplo

immaginario”: una riflessione sull’opera di questo grande

artista della narrazione a fumetti, ma anche un’occasione per ammirare

i suoi straordinari nudi femminili. Figure che ricordano i quadri di Schiele

e sospingono il creatore del marinaio-zingaro nell’universo dell’alta pittura

Hugo

UMBERTO ECO

“P

Pratt

eriplo immaginario” è il titolo del sontuoso catalogo della mostra dedicata a Siena

agli acquarelli di Hugo Pratt, dal 1965 al

1995 (Lizard Edizioni, 60 euro). Anche se

Pratt fosse stato, in vita sua, soltanto l’autore di questi acquarelli, essi basterebbero

a fargli consacrare almeno un paragrafo in una storia dell’arte.

Ma il rischio è che qualcuno, affascinato dalle immagini prodigiose di questo volume, ammetta che Pratt è stato grande artista perché si è dimostrato anche buon pittore, malgrado la

sua lunga militanza «artigianale» nell’universo del fumetto.

Siccome invece Pratt è stato grande artista soprattutto in

quanto narratore a fumetti (e se a qualcuno l’espressione può

parere ancora riduttiva, «narratore verbo-visivo»), non è casuale che la mostra di Siena lo onori a dieci anni dalla sua morte, e che il saggio introduttivo del volume, di Thierry Thomas,

se pure è intitolato agli acquarelli, sia in realtà una riflessione

sull’arte di Pratt in generale, e in particolare su quel suo genio

verbo-visivo per cui si è incapaci di distinguere il disegno dalla

scrittura (nelle storie di Pratt «c’è una sola linea»)

Chi scrive la recensione di un romanzo non deve esordire

con una legittimazione della letteratura, mentre ancora oggi

chi parla al pubblico generico di fumetti deve mettere ancora,

in qualche modo, le mani avanti. Meno di un anno fa si era tenuto a Bologna, presso la Scuola Superiore di Studi Umanistici (che ospita il Fondo Enrico Gregotti, centinaia di originali di

grandi autori del fumetto), uno dei tanti convegni su questo

genere letterario che si svolgono qua e là per il mondo, a livello universitario, almeno dalla fine degli anni Cinquanta, ed ecco che un quotidiano annunciava l’evento con il titolo «Il fumetto entra all’università dalla porta d’ingresso» (come se negli ultimi cinquant’anni ne fosse stato tenuto fuori — e come

se questa inattesa promozione provocasse ancora vuoi inquietudine vuoi lieta sorpresa).

In realtà non esistono detrattori del fumetto (chi non lo ama

non lo legge, e basta, e quindi non è in grado di scriverne, sia

pure per dirne male). Esistono però i detrattori di coloro che

parlano del fumetto. Il loro argomento principe è che chi parla di fumetti ha eliminato ogni differenza tra Dante e Topolino. Si tratta ovviamente di una sciocchezza, difficilmente sostenibile con qualche ricorso testuale, ma è pur vero che gli

amanti del fumetto, dando inizio a una sua storiografia e a una

sua critica, si sono spesso comportati come uno storico della

letteratura che non distingua (in termini di valore estetico,

complessità e profondità di pensiero) tra Dante e Burchiello,

partendo dal principio che entrambi scrivono in rima.

Il discorso sul fumetto porta ancora i segni di un complesso

dei suoi «padri apologisti», quando per farsi ascoltare occorreva legittimare il genere in sé, senza perdersi in troppe distinzioni. È così sovente accaduto che in molte riviste dedicate al tema (e spesso in opere storico-critiche) non fosse chiara

la differenza tra critica delle opere e degli artisti, sociologia del

fenomeno, gusto o mania collezionistici, e occasionale cedimento alla nostalgia.

Nell’universo del fumetto la critica dovrebbe poter operare

distinzioni tra bello e brutto, originalità e manierismo, invenzione e plagio, così come avviene nei vari settori della letteratura e delle arti. Si può essere cinefili e saper distinguere tra Antonioni ed Ed Wood. È sociologicamente interessante studiare

l’impatto che sia Flash Gordon che Dick Fulmine hanno avuto

sulla generazione italiana degli anni Trenta e Quaranta — e magari ammettere di sentirsi nostalgicamente più legati a Fulmine che a Gordon, e parimenti pochi italiani nati in quell’epoca

si sentono nostalgicamente legati a Little Nemo (che aveva fatto fugaci apparizioni solo sul Corriere dei Piccoli dei loro genitori e su Topolinonel 1935), e ricordano con più tenerezza Mandrake. Ma è criticamente innegabile che Alex Raymond e Winsor McCay sono stati artisti incomparabilmente più ricchi e

complessi di Carlo Cossio e Phil Davis.

Insomma è spesso accaduto ai padri apologisti del fumetto

quello che accadeva ai cinefili marxisti del tempo andato, per i

quali ogni film sovietico era necessariamente un capolavoro.

Talora il fumetto ha determinato alcune tendenze delle arti

figurative (la pop art ne è l’esempio più ovvio) e talora delle arti

figurative ripercorre vicende anche secolari. Ora non mi pare

che si analizzino ancora con la dovuta severità i casi in cui il fumetto manifesta sindromi di dipendenza da altre arti. Non tutte le analisi mettono in luce quando e come una data tecnica

All’ultima storia capì:

Corto Maltese sono io

Quasi sempre

i disegnatori

si sono ritratti

nei loro personaggi

L’eroe-vagabondo

ha la linea del naso,

il taglio della bocca

del suo ideatore

LA FOTOGRAFIA

Un primo piano di Hugo Pratt

morto nel 1995 a 68 anni

verbo-visiva imita una precedente tecnica cinematografica e

quando invece addirittura la precede (come è stato il caso di

Crepax). A parte serie anche ben fatte che riciclano senza pudore trame letterarie o cinematografiche famose, e su questo richiamo al già noto si sostengono, vorrei citare un fumetto interessante e spiritoso come Julia, che potrebbe vivere benissimo in base alle proprie forze (e ad alcune trovate originali come l’inserzione di commenti «musicali» nel

corso del racconto) e che tuttavia, come sentendosi insicuro, ha deciso di dare alle sue due protagoniste femminili i volti di Audrey Hepburn e di Woopy Goldberg. Facile richiamo, che forse contribuisce al successo

della serie, ma perché non parlare criticamente di parassitismo?

Cosa accade invece con Pratt? Tante volte i

suoi lettori sono stati tentati di identificare Corto

Maltese con Lord Jim, o almeno di intravedere nella saga di

Corto influenze conradiane. Mi pare di ricordare che Pratt abbia ammesso i suoi debiti con Conrad (ma ha anche scritto che

il suo interesse per i mari del sud nasce da La laguna blu di de

Vere Stackpoole). Però sono del pari evidenti, e spesso espliciti

nella scelta dei temi da illustrare, i suoi riferimenti a Stevenson,

Kipling o Fenimore Cooper. Però non troviamo in Pratt alcuna

traccia di parassitismo. Egli riconosce le sue fonti ispiratrici ma

combatte bravamente la sua lotta con l’angelo, elabora e risolve, come direbbe Bloom, la sua angoscia dell’influenza, e crea

delle storie che sono soltanto e inequivocabilmente Pratt.

Lo fa persino con una strizzata d’occhio post-moderna, come si vede ad esempio quando, anziché subire un’influenza, la

ostenta con vezzo citazionistico: ed ecco che nella Ballata a un

certo punto Pandora appare dolcemente appoggiata all’opera

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37

IL CATALOGO

Le illustrazioni di queste pagine

sono tratte dal catalogo della mostra

di Siena, intitolata “Periplo immaginario”.

Appartengono originariamente al volume

“Avevo un appuntamento”,

storia dei viaggi veri e immaginari

di Pratt nel Pacifico, pubblicato

per la prima volta nel 1994

omnia di Melville, Cain — che verso la fine citerà Euripide — legge Coleridge, autore di un’altra ballata, quella del vecchio marinaio (che ha trovato in traduzione italiana a bordo di un sottomarino tedesco nella bibliotechina di Slütter, il quale lascerà

a Escondida anche un Rilke e uno Shelley) e persino un avanzo

di galera come Rasputin (anche qui una citazione, ma così scoperta e così fuori contesto, da denunciare tutta la sua dotta ironia) legge in cabina il Voyage autour du monde par la frégate du

rois La Boudeuse et la flûte L’Etoile di Bougainville.

Pratt sembra a prima vista ispirato da tutto l’orientalismo e

l’esotismo degli ultimi due secoli, ma anziché abbarbicarvisi

parassitariamente, lo critica e lo capovolge, posando uno

sguardo diverso sui suoi «selvaggi»: i suoi dancali esoterici, i suoi

indios fatti saggi da remote macumbe, i suoi indiani delle gran-

di pianure sono spesso più colti e consapevoli dei loro colonizzatori — e tanto per citarne uno, il Cranio della Ballata ha fatto

pratica legale presso un avvocato indiano di Viti Levu e discute

di mitologia maori e sociopolitica melanesiana con la sicurezza di una Margaret Mead.

Con maggiore libertà da ogni altra fonte (che non sia forse la

prima ispirazione ricevuta da Milton Caniff) Pratt gioca con

grazia ironica anche sul registro figurativo, e — come dice

Thomas nel suo saggio per il catalogo — si ha l’impressione

che gli stessi acquarelli con cui egli commentava in itinere i

suoi fumetti, permettano di capire meglio le sue strisce. «In un

acquarello, il tempo che separa lo schizzo dall’opera completa, deve ridursi il più possibile. Idealmente non c’è distinzione tra la preparazione e la realizzazione, tutto deve essere col-

to nello stesso movimento, altrimenti si rapprende e muore.

Così, nelle ultime tavole di Hugo, la fase degli abbozzi e quelle della messa in bella si confondono». Così avviene per esempio nella saga di Corto Maltese, dove il protagonista nasce con

un segno ancora tormentato nella Ballata del mare salato (come se l’autore ne cercasse la fisionomia senza riuscire ancora

a definirla) e, via via che le sue storie procedono, si essenzializza sempre più, diventa un cenno, un calligrafismo e (invenzione di un «artista dell’acqua e dell’aria») si fa alla fine liquidamente etereo diventando, in un solo lampeggiare di bianchi e neri, la citazione di se stesso.

Ma Corto Maltese è anche l’esempio di una continua ridefinizione di Pratt. Mi scuso se torno a un aneddoto che ho già raccontato almeno due volte, ma lo trovo denso di insegnamenti.

Quasi sempre i disegnatori di fumetto si sono ritratti nei loro

protagonisti, o nei deuteragonisti al massimo, e chi ha incontrato Al Capp, Feiffer, Schulz o Jacovitti, lo sa (solo Phil Davis ha

disegnato in Mandrake il volto di Lee Falk, l’autore delle storie

— ma forse era Lee Falk che a poco a poco aveva deciso di diventare Mandrake). Di Pratt non lo sospettavo. Ma un giorno,

alla presentazione di non so più quale libro o evento, l’ho incontrato alla Terrazza Martini di Milano e l’ho presentato a mia

figlia, che credo facesse ancora le elementari ma era già lettrice

delle sue storie, e lei mi ha sussurrato all’orecchio che Pratt era

Corto Maltese. Che il re sia nudo lo può dire solo un bambino.

Pratt non aveva la statura, l’astata longilineità di Corto, ma guardandolo meglio, di profilo, ho dovuto convenire che in qualche

modo era Corto: la linea del naso, il taglio della bocca, non so,

certamente Pratt non era il Corto della Ballata, ma quello più

magico delle ultime storie, quelle che Pratt non aveva ancora disegnato... Pratt si stava cercando (fantasticava con la matita

chiedendosi come avrebbe voluto essere), e cercandosi inseguiva alcuni sogni errabondi.

È in questa bruma, persino in una tecnica non ancora completamente sicura di sé, che nascono i miti, e i personaggi che

sanno uscire dai propri testi per invadere la nostra immaginazione e il nostro ricordo, così che ci capita spesso di incontrarli

in altri testi, magari venuti prima di loro, e addirittura — almeno tanto è dato ai bambini — nella vita.

Ora questa ricerca appare ancora più evidente negli acquarelli, che sfilano sotto i nostri occhi come un diario colorato e in

cui, come si diceva, l’abbozzo è talmente definitivo da diventare talora una definizione.

Siccome un acquarello è un’opera a sé, Pratt dovrebbe essere un pittore. Ma, in quanto frequentissimamente gli acquarelli riproducono o anticipano personaggi delle sue storie, Pratt sarebbe un illustratore. Qual è la differenza tra un pittore e un illustratore anche quando l’illustratore è grandissimo, come

Doré, Rackham, o Gustavino? Direi che nella pittura il soggetto

del quadro si affranca dalle circostanze che lo hanno ispirato,

così che non ci chiediamo (se non giochiamo alla Dan Brown)

chi sia la Gioconda o che cosa accada nel Concerto campestre.

Invece davanti a una illustrazione di solito non possiamo goderla appieno se non comprendiamo che cosa illustri, ovvero

se la si separa dal testo scritto da cui dipende. Naturalmente la