Renzo Scarabello

Dante a teatro

di Renzo Scarabello

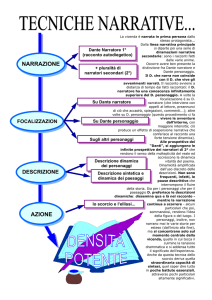

Perché scegliere una lettura teatrale di Dante? Perché non leggerlo in maniera neutra, come si fa quasi sempre nelle scuole? Perché recitarlo, drammatizzarlo,

metterlo in scena?

Prendiamo l’inizio del poema:

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Mi ritrovai per una selva oscura,

chè la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

Esta selva selvaggia e aspra e forte

Che nel pensier rinnova la paura! (Inf., I, vv. 1-6).

Dagli esordi ad effetto del poema classico, con le canoniche protasi e invocazioni

alla musa, con inaudita flessione tonale, si passa alla dimessa prassi della quotidianità.

Il poeta si spoglia della solenne veste del vate, e si fa narratore, affabulatore, cantastorie;

chiama a raccolta la totalità degli uomini, fiorentini e non, e comincia a raccontare la

sua straordinaria avventura: “Nel mezzo del cammin di nostra vita...”

Quale storia più affascinante, avvincente di questa? Un uomo di mezza età si

smarrisce nel folto di una selva intricata, e non riesce a ritrovare la strada di casa; e

intraprende, suo malgrado, un viaggio irto di pericoli, incerti, orrori, misteri e meraviglie, durante il quale fa esperienza dell’universo, e non solo di quello, a noi

familiare, corporeo, materiale, e neppure solo di quello dei sentimenti e passioni

terrene, ma anche, e soprattutto, del mondo ignoto dell’anima.

Io credo che non sarà mai sottolineata abbastanza la geniale novità dell’esordio della Comedia, di questo immediato, intimo, familiare rapporto con i lettori.

Basterebbe questo straordinario incipit, che rompe clamorosamente i ponti con l’epica tradizionale, per esaltare la grandezza di Dante, il primo poeta che assicura al

medioevo romanzo l’opera totale, il poema dei poemi, l’archetipo di tutte le forme

della poesia e della letteratura.

Ma, quel che più conta, questo esordio rappresenta solo una sorta di antefatto, non tanto di una storia, di una vicenda raccontata, quanto, piuttosto, l’antefatto

di un’immensa rappresentazione teatrale, in cui il poeta stesso si fa attore, entra in

scena e recita, non solo dialogando con i mille personaggi che incontra nei tre regni

dell’Oltretomba, ma anche monologando, verificando, in un discorso intimo, inte91

Dante a teatro

riore, le sue emozioni, sentimenti, passioni, moti dell’animo, in direzione evolutiva,

in progress; perciò questo personaggio non è mai lo stesso, ma è sempre diverso,

altro da sè. Attore e narratore a un tempo, per cui racconto e scena, recita e narrazione si intrecciano continuamente, si fondono e si confondono ininterrottamente.

Facciamo un esempio, tratto dall’ultimo canto del Paradiso, dove Dante

riesce dove nessuno è mai riuscito, a descrivere, cioè, a rendere tangibile, intelligibile il mistero della Trinità. Si tratta di tre sequenze. La prima è quella del mistero

dell’universo, contenuto, nella sua molteplicità, nell’unità di Dio, e qui il poeta è

narratore, e, nel contempo, attore, Perché, nel descrivere la sua straordinaria esperienza, mette a nudo le sue emozioni:

Nel suo profondo vidi che s’interna,

legato con amore in un volume,

ciò che per l’universo si squaderna:

sustanze e accidenti e lor costume

quasi conflati insieme, per tal modo

che ciò ch’io dico è un semplice lume.

La forma universal di questo nodo

Credo ch’io vidi, Perché più di largo,

dicendo questo, mi sento ch’io godo (Par., XXXIII, vv. 85-93).

Il secondo mistero è quello della Trinità, ed è ancora il poeta narratore a parlare:

Ne la profonda e chiara sussistenza

De l’alto lume parvermi tre giri

Di tre colori e d’una contenenza;

e l’un da l’altro come iri da iri

parea reflesso, e ‘l terzo parea foco

che quinci e quindi igualmente si spiri (Par., XXXIII, vv. 115-120).

Il terzo mistero, il più sovrumano, ineffabile, è quello dell’incarnazione e

qui il narratore lascia la scena all’attore, che dialoga direttamente con Dio:

O luce etterna, che sola in te sidi,

sola t’intendi, e da te intelletta

e intendente te ami e arridi!

Quella circulazion che sì concetta

Pareva in te come lume reflesso,

da gli occhi miei alquanto circuspetta,

dentro da sè, del suo colore stesso,

mi parve pinta de la nostra effige:

per che ‘l mio viso in lei tutto era messo (Par., XXXIII, vv. 124-132).

Ora, leggere quest’ultima sequenza come la precedente, cioè a livello narrativo-descrittivo, significa avvilire il testo, che va, invece, recitato, interpretato, ricre92

Renzo Scarabello

ando quell’ardore di carità, quella stupefazione estrema, quell’intensità di emozioni che i versi comunicano.

Ogni sequenza dantesca, dunque, è un testo scenico, e, come tale, rinnega ogni

lettura asettica, neutra, imponendo la recitazione, la drammatizzazione, l’interpretazione sonora. Si intende che ogni “lettura” è una delle tante possibili, e, quindi, è

arbitraria, personale, come personali e discutibili sono tutte le interpretazioni di un

testo scenico operate da attori: una lectura Dantis di Gassman sarà ben diversa da

quella di Sermonti, o di Gazzolo, o di Albertazzi. Insomma, ognuno può intendere il

testo come crede; l’importante è partire del presupposto che la Comedia è un testo

teatrale, e, come tale, va recitato. E questo anche Perché, almeno sino a Petrarca, sino

alla poesia della memoria, che ha per unico protagonista l’io, la poesia medievale è in

gran parte teatro. Perfino la poesia d’amore, quella stilnovistica, è recita, interpretazione scenica, dove i protagonisti, gli attori del dramma, sono i sentimenti, i moti

dell’animo, che vengono oggettivizzati in spiriti e spiritelli, in angeli e angelette.

Si pensi a un testo, apparentemente senza sospetto, come il memorabile sonetto XXVI della Vita Nuova:

Tanto gentile e tanto onesta pare

La donna mia, quand’ella altrui saluta,

ch’ogne lingua deven, tremando, muta,

e li occhi no l’ardiscon di guardare.

Ella si va, sentendosi laudare,

benignamente d’umiltà vestuta,

e par che sia una cosa venuta

da cielo in terra a miracol mostrare.

Mostrasi sì piacente a chi la mira

Che dà per li occhi una dolcezza al core

Che ‘ntender no la può chi no la prova;

e par che de la sua labbia si mova

uno spirito soave pien d’amore

che va dicendo a l’anima: “Sospira”.

Nei primi undici versi c’è un solo personaggio, Beatrice, è lei a dominare la

scena, con il suo incedere, il suo sguardo salutifero, la sua grazia, le sue virtù. Nei tre

versi finali, invece, essa scompare, e un altro attore entra in scena: “uno spirito soave

pien d’amore”; cioè, come traduce Gianfranco Contini nella sua memorabile lettura,1

1

Cfr. Gianfranco CONTINI, Esercizio d’interpretazione sopra un sonetto di Dante, in Un’idea di Dante,

Torino, Einaudi, 1997, p. 26.

93

Dante a teatro

una soave ispirazione, che muove, oggettivata e fatta visibile, dalla fisionomia di

Beatrice, e suggerisce all’anima di sospirare.

Addirittura, in Cavalcanti, anche gli oggetti della scrittura, le penne, il temperino, le forbicine, diventano personaggi, personaggi in cerca d’autore:

Noi siàn le tristi penne isbigotite,

le cesoiuzze e ‘l coltellin dolente,

ch’avemo scritte dolorosamente

quelle parole che vo’ avete udite.

Or vi dician Perché noi sian partite

E sian venute a voi qui di presente:

la man che ci movea dice che sente

cose dubbiose nel core apparite;

le quali hanno destrutto sì costui

e hannol posto sì presso a la morte,

ch’altro non n’è rimaso che sospiri .

Or vi preghian quanto possian più forte

Che non sdegnate di tenerci noi,

tanto ch’un poco di pietà vi miri .2

Ancora, si pensi, per fare un altro esempio, a Jacopone, il frate giullare, il

“pazzo in Cristo”. Il pensiero corre subito a Donna de paradiso, cioè a quella che è

considerata la prima e la migliore forma di lauda drammatica, la preistoria del teatro romanzo. Non è così, Perché gran parte delle laude iacoponiche sono teatro.

Jacopone non scrive “poesie”, ma, piuttosto, abbozza partiture, canovacci, copioni, destinati alla recita, alla rappresentazione scenica. Poco importa stabilirne l’utenza

- i confratelli, il pubblico dei predicatori, il popolo -; la letteratura è teatro, e va

intonata, recitata, gridata, mimata:

Que fai, anima predata? Faccio mal, cà so dannata...;

Que farai Pier da Morrone? Ei venuto al paragone...;

Audite una entenzone, ch’era’nfra dua persone...;

O femene, guardate a le mortal’ ferute...;

Frate Ranaldo, do’ sì andato?... ;

O papa Bonifazio, eo porto tuo prefazio...;

O papa Bonifazio, molt’ai iocato al mondo...;

O Signor, per cortesia/ manname la malsania.3

2

Riporto il testo nell’edizione di Gianfranco CONTINI, Poeti del Duecento, Milano, Ricciardi, 1960, 2 voll.:

vol. II, p. 511.

3

I testi iacoponici sono citati da: IACOPONE DA TODI, Laude, a cura di Franco Mancini, Bari, Laterza, 1974,

numerati rispettivamente 37, 53, 57, 45, 88, 55, 83, 81.

94

Renzo Scarabello

Apostrofi, dialoghi, battute, interrogativi, interiezioni, personificazioni: con

Jacopone la teatralità irrompe violentemente nella scena della letteratura, e il frate

di Todi diventa attore, regista, coreografo, capocomico, giullare.

Il fatto è che il Medioevo, epoca decisamente sensitiva, gestuale, sensuale, ha

una vocazione fisiologica per la teatralità. Il testo, scritto o orale che sia, sfugge ad

ogni stabilità, proponendosi come una sorta di partitura, di canovaccio, di creazione aperta, duttile, disponibile alle interpretazioni e rielaborazioni più disparate, alla

più aleatoria pluralità di esecuzioni. E teatralità significa essenzialmente vocalità. È

nella recitazione e nel canto che la voce realizza la propria libertà, esprime la ricchezza, potenza, intensità del suo timbro, rivendica la totalità del suo spazio.

Si pensi allo slancio commosso di Sordello (“[...] O Mantoano, io son Sordello/

de la tua terra!”, Purg., VI, vv. 74-75); o alla meraviglia di Dante nell’incontro con

Brunetto (“Siete voi, qui, ser Brunetto?”, Inf., XV, v. 30); o al monito risentito di

Virgilio (“Volgiti! Che fai?”, Inf., X, v. 31); o al tono adirato dello stesso nei confronti del discepolo (“...Or pur mira,/ che per poco che teco non mi risso!”, Inf.,

XXX, vv. 131-132); o, ancora, al battibecco tra Dante e Bocca degli Abati (“Qual

se’ tu che così rampogni altrui?/ Or tu chi sei che vai per l’Antenora, percotendo...

altrui le gote,/ sì che, se fossi vivo, troppo fora?”, Inf., XXXII, vv. 87-90); o alla

secca replica di Sinone (“S’io dissi il falso, e tu falsasti il conio!”, Inf., XXX, v. 115).

E via di questo passo, con l’avvertenza, tuttavia, e non è poco, che la Comedia

è il più grande dei teatri, consumando in sè tutta la possibile gamma di gesti, modulazioni, suoni, voci, spaziando disinvoltamente dal sacro al profano, dal comico al

tragico, dal quotidiano al solenne, dal serioso al grottesco, dalla farsa all’elegia.

Riproporre Dante in chiave teatrale non significa solo recuperare, in modo

filologicamente corretto la sua poesia, e dunque renderle giusto omaggio, ma è anche, e soprattutto, il solo modo forse di conquistare al poema l’interesse degli studenti, forzati a seguire, tra sbadigli e sbuffi, le improbabili asettiche letture scolastiche, corredate di interminabili, quanto noiose, note storiche ed estetiche, o, ancor

peggio, da puntigliose analisi testuali, concentrate, quasi esclusivamente, sugli aspetti

linguistici, retorici e descrittivi.

95