Nozioni generali sulle

infiammazioni

Immunità innata

Immunità innata

Prima risposta

Non specifica

Espressione rapida

Immunità non protettiva

Non memorizza la risposta

Meccanismo principale: fagocitosi

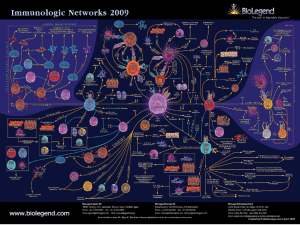

FASI DELL’IMMUNITÀ

INNATA

I sensori

È di fondamentale importanza la possibilità, che le cellule

coinvolte nella immunità innata siano dotate di sensori.

Oltre al complemento, che permette la fagocitosi e

l’attivazione della immunità acquisita, è stato recentemente

scoperto un sistema di riconoscimento immediato,

costituito da una famiglia di recettori, chiamato toll-like, il

quale identifica molecole microbiche non espresse (o solo

raramente espresse) dalle cellule e dai tessuti dell’organismo

ospite.

I recettori toll-like sono denominati, genericamente, PAMP

(pathogen-associated molecular pattern).

I sensori di membrana

Sensori

PAMP

Membrana citoplasmatica

Il legame di alcuni PAMP (il più conosciuto è il TLR4) alle cellule richiede la

partecipazione di un co-recettore, il più noto dei quali è il CD14, che lega i

lipopolisaccaridi dei batteri gram- e gli acidi lipoteicoici dei gram+.

LPS

TLR4

CD14

Membrana citoplasmatica

Recettore

Ligando

Adattatore

Localizzazione

TLR 1

triacyl lipoproteine

MyD88/MAL

Superficie cellulare

TLR 2

lipoproteine; peptidoglicani di gram+; acidi lipoteicoici; funghi;

glicoproteine virali

MyD88/MAL

Superficie cellulare

TLR 3

Doppia elica RNA (come in alcuni virus), poli I:C

TRIF

Compartimento

cellulare

TLR 4

Lipopolisaccaridi; glicoproteine virali

MyD88/MAL/TRIF/TRA

M

Superficie cellulare

TLR 5

flagellina

MyD88

Superficie cellulare

TLR 6

diacil lipoproteine

MyD88/MAL

Superficie cellulare

TLR 7

Piccoli composti sintetici; Rna a singola catena

MyD88

Compartimento

cellulare

TLR 8

Piccoli composti sintetici; Rna a singola catena

MyD88

Compartimento

cellulare

TLR 9

CpG Dna non metilato

MyD88

Compartimento

cellulare

TLR 10

sconosciuto

sconosciuto

Superficie cellulare

TLR 11

Profillina

MyD88

Superficie cellulare

TLR 12

sconosciuto

sconosciuto

?

TLR 13

sconosciuto

sconosciuto

?

In questo caso, il legame tra LPS e CD14 è potenziato da altre due proteine: LBP

(proteina legante i lipopolisaccaridi) e CD55 (DAF). LBP e CD55 legano i LPS e li

trasferiscono al CD14, che poi si associa al TLR4. I toll-like receptors (TLRs) fanno parte

di un gruppo di recettori denominati PRR (pattern recognition receptor).

LPB

CD55

TLR4

CD14

LPS

Trasduzione del segnale

Il riconoscimento di un TLR con un ligando

determina la trasmissione di un segnale di attivazione

all’interno della cellula, il quale può seguire vie diverse.

Quanto succede in seguito all’interno della cellula è

dovuto al coinvolgimento di numerose proteine ed

enzimi, che conducono alla entrata nel nucleo di

fattori di trascrizione, quali NF-kB, i quali permettono

la trascrizione genica delle citochine.

Dalla produzione di citochine dipende l’attivazione dei

meccanismi di flogosi.

Trasduzione del segnale

Citochine

TLR4

TLR4

Trasduzione del

segnale

NF-kB

Nucleo

infiammatorie

NF-kB

Fattore di trascrizione ubiquitario conservato nelle

cellule eucariotiche.

Attivato da numerosi stimoli compresi prodotti

virali e batterici, radiazioni ultraviolette, radicali

ossidanti, citochine, sostanze chimiche varie.

Una volta attivato controlla direttamente l'attività

di oltre 100 geni che generano citochine, fattori di

crescita, chemochine, molecole di adesione,

proteine della fase acuta.

La prolungata attivazione di NFkB può causare

gravi condizioni infiammatorie e persino la morte

da eccessiva produzione di citochine.

La molecola di membrana

CD14

L’aspetto cruciale della immunità innata risiede nella

capacità di riconoscimento del materiale estraneo.

Il ruolo di tale riconoscimento è svolto dalle cellule

mieloidi, principalmente monociti/macrofagi, ma

anche neutrofili, ben prima della risposta adattativa dei

linfociti.

La molecola fondamentale, in questa funzione, è il

CD14, il quale è considerato il più importante tra i

recettori di ricognizione.

sCD14

Anche le cellule che non esprimono la molecola, come

gli epiteli e gli endoteli, diventano sensibili ai batteri,

in presenza della forma solubile, sCD14, prodotta dai

monociti e dagli epatociti.

Ambedue le forme, quella di membrana e quella

solubile, legano una grande varietà di prodotti

batterici, non solo il lipide A dei gram-, ma anche gli

acidi teicoici dei gram+, i glicolipidi dei micobatteri, i

diversi mannani dei funghi e anche molecole virali.

Riconoscimento

Il CD14, a differenza di tante altre molecole, che

intervengono nella risposta immunitaria, è una

proteina che non ha una localizzazione

transmembrana (ossia, non attraversa il doppio

strato lipidico dall’interno all’esterno, o viceversa),

bensì si lega esternamente alla cellula, mediante un

legame glicosil-fosfatidil-inositolo.

Il CD14, inoltre, interagisce con diversi TLRs (non

solo TLR4), nella induzione di citochine, a seguito

di una infezione virale e batterica.

Tra i virus implicati nella risposta CD14-mediata,

sono citati il cytomegalovirus, il virus respiratorio

sinciziale e quello influenzale.

Alcool e CD14

A seguito della ingestione cronica di alcool, si

liberano endotossine da parte di batteri intestinali

gram-, le quali oltrepassano l’intestino e, tramite la

circolazione sanguigna, arrivano al fegato.

A questo livello, le endotossine attivano le cellule

di Kupffer, mediante l’interazione con il CD14

localizzato alla superficie.

Il legame tra endotossina e CD14 induce,

mediante i TLRs, la produzione di citochine

infiammatorie (tramite NFkB) e radicali liberi, che

determinano un danno epatico

Tassolo

il tassolo mima i LPS batterici,

attivando i macrofagi e i monociti,

coinvolgendo il TRL4 nella traduzione del segnale,

inducendo la trascrizione di NFkB per la produzione di

citochine

Osteoartrite e CD14

I batteri gram+ mostrano proprietà artritogeniche,

correlate

alla

presenza

di

complessi

peptidoglicani/polisaccaridi della loro parete, che

utilizzano il Cd14 come recettore e mediatore nella

traduzione del segnale nella sinoviaI batteri gram+ contengono altre molecole in grado di

innescare

l’immunità

innata,

mediante

il

riconoscimento di estraneità, da parte dei

monociti/macrofagi.

Tali molecole si identificano con gli acidi teicoici e

lipoteicoici.

Anche gli streptococchi di gruppo B sono implicati in

meccanismi simili.

RECETTORI AGENTI

INFETTIVI

LPS

Gram-

CD14

Monociti/

macrofagi

RECETTORI AGENTI

INFETTIVI

Acidi

teicoici

Gram+

CD14

Monociti/

macrofagi

ANTI-RECETTORI

Anticorpo antirecettore

recettore

cellula

bersaglio

SIMILITUDINE MOLECOLARE

LPS

Gram-

Anti-CD14

SIMILITUDINE MOLECOLARE

peptido

glicani

Gram+

Anti-CD14

Anti-CD14 (T-3)

Simile di LPS e LTA

Simile di Toll-like receptor 4

Simile molecolare di batteri Gram-positivi e Gram-negativi;

malattia di Kawasaki.

Forte indicazione clinica per le flogosi acute

Uso della potenza 06 e 030LM in cps o gtt

Uso delle fiale potenziate granulari o liquide 06-018-030LM

Anti-CD14

Molecola polivalente negli stati infiammatori delle

mucose, della cute e del SNC

Uso cronico con potenziate granulari o liquide (idroalcooliche o glucosate) 06-018-030LM

Possibile associazione con antipsorici o altri farmaci

Ricadute terapeutiche

Il CD14 rappresenta il fulcro essenziale di tutto il processo

di attivazione della immunità innata, che si compie ad opera

delle cellule coinvolte (monociti/macrofagi, cellule

dendritiche).

Una volta trasdotto il segnale all’interno della cellula, il

processo di produzione delle citochine infiammatorie

diventa irreversibile.

Gli interventi terapeutici anti-infiammatori della medicina

convenzionale, per tale motivo, convergono in punto troppo

a valle dell’intero processo, poiché non impediscono

l’azione di NF-kB all’interno del nucleo.

Anti-CD14

L’azione farmacologica degli anticorpi monoclonali

anti-CD14 è conosciuta dal 1996, con i primi

esperimenti condotti sui primati, i quali misero in

evidenza il loro ruolo protettivo, in caso di shock

indotto dalla somministrazione di LPS.

Infatti, il pre-trattamento con anti-CD14, seguito dalla

infusione venosa di endotossina (375 microgr/kg/h

per 8 ore), impediva l’aumento delle citochine

infiammatorie responsabili dello shock (TNFα, IL-1β,

IL-6, IL-8)

Incredibile…ma vero

È solo nel 2001, che compare il primo lavoro su

volontari umani. In un esperimento eticamente

discutibile, condotto su 16 individui sani, vennero

somministrati 4 ng/kg di LPS, preceduti (2 ore prima)

dalla infusione venosa di anti-CD14 (1 mg/kg) o

placebo (!). I risultati furono eclatanti, per la totale

mancanza di sintomi infiammatori nei soggetti trattati.

Verbon A, et al. IC14, an anti-CD14 antibody, inhibits

endotoxin-mediated symptoms and inflammatory

responses in humans. J Immunol 2001 Mar 1; (166(5):

3599-605.

Anti-CD14 e NF-kB

Nello stesso periodo si individua il punto cruciale

dell’azione farmacologica di anti-CD14, il quale è in

grado di impedire l’attivazione del fattore NF-kB,

inibendo la trasduzione di segnale sul legame

TLR/CD14. Ciò ha permesso di utilizzare il farmaco,

con esperimenti clinici in fase I, su pazienti critici

settici, in reparti di terapia intensiva, con ottimi

risultati

Ulevitch RJ. New therapeutic targets revealed through

investigations of innate immunity. Crit Care Med 2001

Jul; 29(7 Suppl): S8-12.

Anti-CD14 06-018-030LM

Una volta affermata la decisiva azione di anti-CD14,

mediante il supporto della letteratura accreditata,

possiamo sostenere l’uso omeopatico del farmaco.

Seguendo un criterio di similitudine molecolare, antiCD14 riproduce l’immagine interna degli stimoli

infettivi, responsabili del meccanismo infiammatorio,

mimando una somiglianza patogenetica molto utile ai

fini omeopatici.

L’indicazione clinica, pertanto, è rappresentata dalla

sua complessiva azione anti-infiammatoria.

Effect of Anti-CD14 Antibody on Experimental

Periodontitis Induced by Porphyromonas gingivalis

Lipopolysaccharide Pao-Li Wang1), et al

LPS rilasciati da Porphyromonas gingivalis, un Gramnegative presente nelle tasche periodontali

infiammate, inducono riassorbimento osseo in vivo,

mediante legame con CD14.

Nei topi, tale fenomeno è inibito da un pretrattamento con anti-CD14, nelle 5 settimane

presedenti l’esposizione ai LPS.

Questo lavoro ipotizza l’uso di anti-CD14 nel

controllo delle parodontopatie anche nell’uomo.

Ann Periodontol. 2002 Dec;7(1):72-8. Interactions of oral

pathogens with toll-like receptors: possible role in

atherosclerosis. Hajishengallis G, et al

Nelle lesioni aterosclerotiche si evidenzia una

maggiore espressione di TLR, a livello di endotelio

e macrofagi, in conseguenza del legame con batteri

gram-, come Porphyromonas gingivalis.

L’induzione di questo processo è inibito da antiCD14.

Analoghe considerazioni sono fatte per

stimolazione di LPS da chlamydia pneumoniae

la

Arthritis Res Ther. 2004;6(3):R273-81. Epub 2004 Apr 27. CD14

mediates the innate immune responses to arthritopathogenic

peptidoglycan-polysaccharide complexes of Gram-positive bacterial cell

walls. Li X, et al.

I complessi peptidoglicano-polisaccaride (PG-PS),

compongono le pareti dei gram+ e utilizzano il CD14,

come recettore.

Nei topi privi di CD14 le risposte innate dei fagociti

mancano, a seguito della induzione infiammatoria di

PG-PS, con conseguente infiltrazione infiammatoria e

iperplasia della sinovia, come si verifica nei modelli

sperimentali delle artropatie

J Immunol. 2001 Dec 15;167(12):7069-76. Novel engagement of

CD14 and multiple toll-like receptors by group B streptococci.

Henneke P, et al.

Group B streptococcus (GBS) imposes a major health threat to newborn infants. Little is

known about the molecular basis of GBS-induced sepsis. Both heat-inactivated whole GBS

bacteria and a heat-labile soluble factor released by GBS during growth (GBS-F) induce

nuclear translocation of NF-kappaB, the secretion of TNF-alpha, and the formation of NO in

mouse macrophages. Macrophages from mice with a targeted disruption of MyD88 failed to

secrete TNF-alpha in response to both heat-inactivated whole bacteria and GBS-F, suggesting

that Toll-like receptors (TLRs) are involved in different aspects of GBS recognition. Immune

cell activation by whole bacteria differed profoundly from that by secreted GBS-F. Whole GBS

activated macrophages independently of TLR2 and TLR6, whereas a response to the secreted

GBS-F was not observed in macrophages from TLR2-deficient animals. In addition to TLR2,

TLR6 and CD14 expression were essential for GBS-F responses, whereas TLR1 and TLR4 or

MD-2 did not appear to be involved. Heat lability distinguished GBS-F from peptidoglycan

and lipoproteins. GBS mutants deficient in capsular polysaccharide or beta-hemolysin had

GBS-F activity comparable to that of wild-type streptococci. We suggest that CD14 and TLR2

and TLR6 function as coreceptors for secreted microbial products derived from GBS and that

cell wall components of GBS are recognized by TLRs distinct from TLR1, 2, 4, or 6.

Anti-CD14

Molecola polivalente negli stati infiammatori delle

mucose, della cute e del SNC

Uso cronico con potenziate granulari o liquide (idroalcooliche o glucosate) 06-018-030LM

Possibile associazione con antipsorici o altri farmaci

Cellula dendritica

Cellule dendritiche

Tra i meccanismi di riconoscimento del materiale estraneo, nella

immunità innata, dobbiamo considerare altri recettori di

membrana, tra cui CR3 del complemento (essenzialmente

identificato con CD11b).

La molecola CD11b fa parte di una integrina (CD11b/CD18, o

β2 integrina), che permette ai leucociti l’adesione all’endotelio

attivato e la conseguente chemiotassi, in caso di attivazione della

immunità innata.

CD11b, analogamente a quanto visto per CD14, può essere

considerato un vero e proprio sensore di agenti patogeni, i quali,

come vedremo, sono molteplici, strutturalmente diversi e

soprattutto in grado di legare la molecola in modo specifico.

40

41

Lectine C

Le cellule dendritiche rivestono un ruolo

fondamentale nel riconoscimento e nel trasporto del

materiale estraneo, dalla periferia ai linfonodi, dove

svolgono la funzione di processare e presentare

l’antigene ai linfociti vergini.

Il meccanismo iniziale di riconoscimento è uno dei

momenti più cruciali dell’immunità innata e si verifica

tramite il legame tra le lectine C delle cellule

dendritiche (in un particolare dominio di

riconoscimento) e i carboidrati espressi sulla superficie

dei microrganismi, ricchi in mannosio e galattosio.

Stimolo mediato da lectine C

A seguito di tale legame il patogeno è internalizzato e,

se lo stimolo immunogeno è sufficiente, degradato e

processato, iniziando la presentazione dell’antigene e il

riconoscimento da parte del corrispettivo linfocita T

vergine (da questo momento ha luogo la fase della

immunità acquisita).

L’HIV sfrutta, a suo vantaggio, le cellule dendritiche,

per colonizzare l’organismo ospite, dal punto di entrata

(ad esempio le mucose), fino ai linfonodi e, quindi, alle

cellule bersaglio, rappresentate dai linfociti T CD4+.

δενδρος

Le cellule dendritiche rappresentano solo lo 0,1-1% dei

mononucleati del sangue e per molto tempo la conoscenza

delle loro funzioni è rimasta oscura, a causa delle difficoltà

di studio in vitro.

È stato dimostrato che i precursori delle cellule dendritiche

possono essere di due linee: mieloide (in comune con i

monociti) e linfoide (in comune con i linfociti).

Le DC di tipo mieloide possono essere generate dalle cellule

dalla linea monocitaria a qualsiasi stadio del loro sviluppo

differenziativo/maturativo.

δενδρος

Analogamente ai precursori monocitari, anche i monociti

circolanti possono differenziare in cellule dendritiche.

Esse costituiscono un sistema complesso e inedito, capace di

indurre risposte primarie innate, organizzando e trasferendo

le informazioni patogene dall’esterno all’interno, fino alla

immunità acquisita.

Tali segnali patogeni sono vari: oltre ai microrganismi

(batteri, virus, miceti e parassiti) sono da considerare tali

anche le cellule necrotiche, quelle già precedentemente

infettate e le cellule tumorali.

Funzioni delle CD

Le cellule dendritiche di origine linfoide hanno il compito

di indurre apoptosi dei linfociti autoreattivi nel timo e di

attivare una risposta preferenzialmente Th2 (ossia allergica).

Le cellule di derivazione mieloide (che provengono

direttamente dai precursori dei monociti/macrofagi)

attivano soprattutto risposte infiammatorie di tipo Th1

(ossia infiammatorie) e si identificano per la presenza del

marcatore di membrana CD11b.

Ambedue le linee cellulari sono in grado di maturare, a

seguito del riconoscimento di materiale estraneo, fagocitare

tale materiale e produrre importanti citochine, quali

interferone-α, IL-1, IL-6, IL-7, IL-12, IL-15.

Ruolo nelle malattie croniche

La maturazione delle cellule dendritiche può accelerare

il decorso delle malattie autoimmuni, quali il lupus

eritematosus sistemicus e l’artrite reumatoide, così

come il processo di aterosclerosi descritto nei pazienti

affetti da tali malattie.

Il meccanismo patogenetico di questo fenomeno e

soprattutto

la

progressione

delle

lesioni

aterosclerotiche sembrano legate al reclutamento delle

cellule dendritiche, da parte delle piastrine, con la

mediazione del CD11b.

Inibizione della carcinogenesi

I β-glucani sono polisaccaridi, che contribuiscono alla

formazione della parete dei funghi.

I β-glucani attivano il sistema del complemento e la

funzione fagocitaria, da parte delle cellule dendritiche, dei

fagociti in generale e dei natural killer, mediante la loro

specifica interazione con il recettore CR3 (nella porzione

CD11b), posto sulla superficie della membrana plasmatica.

Il risultato di questa interazione si evidenzia con una

citotossicità aspecifica, che impedisce l’accrescimento del

tumore, la sua angiogenesi e la proliferazione metastatica.

β-glucani

I β-glucani sono stati proposti e utilizzati come adiuvanti

della chemioterapia e radioterapia, con ottimi risultati

anche sulla conseguente displasia del midollo.

Per comprendere meglio il meccanismo d’azione, è

opportuno sottolineare come le cellule tumorali non

esprimono, a differenza dei funghi, i β-glucani.

Questo aspetto spiega almeno uno dei motivi per i quali i

tumori eludono la risposta infiammatoria innata, la quale

non può essere attivata dalla via del complemento CR3mediata, che permetterebbe la opsonizzazione delle cellule

trasformate.

CD e cervello

Per molto tempo si è ritenuto, che le DC non avessero

una localizzazione cerebrale, soprattutto per la

quiescenza immunologica di questo organo in

condizioni di salute.

Tale quiescenza è dovuta, presumibilmente, alla

barriera emato-encefalica e alla conseguente mancanza

di leucociti intra-cerebrali.

In realtà, anche il sistema nervoso è suscettibile agli

stimoli infiammatori.

Dunque…

La nuova nozione di immunità cerebrale è basata sulla evidenza

sperimentale, che i linfociti T attivati entrano nel tessuto nervoso

e interagiscono con le cellule presentanti l’antigene, soprattutto

quelle dendritiche, le quali mostrano una grande capacità di

risposta infiammatoria e di espansione locale.

Questo fenomeno può essere osservato in condizioni sperimentali,

quali la toxoplasmosi e la encefalite allergica nei topi, ma anche

nell’invecchiamento cerebrale.

Nei topi è stato dimostrato, che tali cellule compaiono, a livello

centrale (cervello e midollo), a circa 12 mesi di vita e aumentano

progressivamente con l’età. Anche in questo caso, il fenotipo delle

DC è di tipo mieloide ed è espresso dal CD11b.

In patologia

Nella sclerosi multipla, le cellule dendritiche,

abbondantemente reclutate nel sistema nervoso

centrale, sono coinvolte nella induzione della risposta

autoimmune, diretta verso la mielina e nel

mantenimento della attività infiammatoria, soprattutto

nelle fasi di riacutizzazione, con il risultato della

espansione del processo lesionale demielinizzante.

Di particolare interesse anche terapeutico, a questo

riguardo, è la dimostrazione che le cellule dendritiche

sono particolarmente abbondanti nella sostanza grigia

peri-lesionale

CD e neuropatologia

L’approccio alle malattie neurologiche, soprattutto le

forme con decadimento cognitivo, deve tener conto del

meccanismo, con il quale le cellule dendritiche

intervengono nel riconoscimento di materiale estraneo

o dei prodotti di degradazione di materiale endogeno.

Questo aspetto aspetto può essere sfruttato con

vantaggio in omeopatia

CD e azione sulla cute

Tale azione risulta decisiva nel passaggio, che si verifica

frequentemente, da forme infiammatorie acute a condizioni

allergiche, soprattutto nelle forme cutanee da contatto.

Le cellule dendritiche, infatti, riconoscono, mediante i

sensori, i cosiddetti apteni, ossia gli agenti chimici che, da

soli, non sono in grado di stimolare una risposta

immunitaria specifica adattativa.

Il riconoscimento degli apteni e il loro legame con proteine

endogene permette a tali cellule di presentare ai linfociti T

la stimolazione da contatto, da cui deriva la manifestazione

cutanea, con le caratteristiche eruzioni papulo-vescicolari.

In sintesi anti-CD11b (06-018030LM)

decadimento cognitivo, dovuto a malattie degenerative

sottostanti (Alzheimer, Parkinson);

fasi di riacutizzazione della sclerosi multipla;

coadiuvante nella terapia anti-tumorale, come

attivatore della immunità innata svolta dalle cellule

dendritiche;

ipersensibilità cutanea da contatto.

Cd11b e pertosse

Anche la tossina CyaA (adenylate cyclase

toxin), uno dei principali fattori di virulenza di

bordetella pertussis, utilizza la β2 integrina

(nella porzione CD11b) come recettore

endogeno.

El-Azami-El-Idrissi M, et al. Interaction of Bordetella

Pertussis adenylate cyclase with CD11b/CD18: role of

toxin acylation and identification of the main integrin

interaction domain. J Biol Chem 2003 Oct 3; 278(40):

38514-21.

Cd11b e candida albicans

Il CR3 è costituito da una doppia molecola, rappresentata dal

binomio CD11b/CD18.

Il legame con la candida si verifica anche in assenza di CD18.

Omologia strutturale tra la catena α di CD11b e alcune molecole

presenti sulla superficie di candida albicans.

Da tale omologia deriverebbe la possibilità patogenetica di una

candidosi disseminata, la quale non si verifica nei ratti infettati,

qualora siano stati pre-trattati con anticorpi anti-CD11b.

Risultati analoghi sono stati ottenuti con anti-CD11b, inibendo

l’adesione delle ife fungine ai linfociti.

CD11b e lievito

Molto interessante è anche l’osservazione, per

la quale uno degli antigeni polisaccaridici più

importanti di saccharomyces cerevisiae, il

comune lievito, è in grado di legare il recettore

CR3 del complemento sul CD11b.

Hoestetter MK, et al. Antigenic and functional

conservation of an integrin I-domain in Saccharomyces

cerevisiae. Biochem Mol Med 1995 Aug; 55(2): 122-30.

Sacchramyces cerevisiae

Uno

degli

antigeni

polisaccaridici più importanti

di saccharomyces cerevisiae, il

comune lievito, è in grado di

legare il recettore CR3 del

complemento

CR3 è costituito da doppia

molecola, CD11b/CD18

Il lievito lega la sub-unità

CD11b

Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1108:481-8. Cross-reactive epitopes on

beta2-glycoprotein-I and Saccharomyces cerevisiae in patients with the

antiphospholipid syndrome. Krause I et al.

Anti-Saccharomyces

cerevisiae

sono

considerati un buon marcatore per la

malattia di Crohn.

Tali anticorpi possono positivizzare antibeta2GPIIl meccanismo invocato è il mimetismo

molecolare

60

Biochem J. 2005 Apr 15;387(Pt 2):411-7. Peptide mimotopes of

Mycobacterium tuberculosis carbohydrate immunodeterminants.

Gevorkian G, et al.

La sequenza QEPLMGTVPIRAGGGS è

contenuta negli antigeni mannani della

parete di Mycobacterium tuberculosis

Tale sequenza è presnte anche nei mannani

di saccharomyces cerevisiae

Reattività crociata di anticorpi su entrambi,

per mimetismo molecolare

61

Clin Exp Immunol. 2003 Oct;134(1):86-91. cDNA cloning,

expression and characterization of an allergenic L3 ribosomal protein

of Aspergillus fumigatus. Saxena S et al

Determinanti immunogeni di aspergillus

fumigatus mostrano una omologia del 72%

con analoghi di saccharomyces cerevisiae

Tali determinanti sono in grado di suscitare

risposte allrgiche IgE-mediate

Questo fenomeno può contribuire al

mantenimento delle allergie, mediante

l’assunzione di lieviti

62

J Immunol. 1989 Mar 1;142(5):1512-7. Molecular mimicry. Yeast

histone H3-induced experimental autoimmune uveitis.

Singh VK, et al

Nel modello sperimentale della uveite

autoimmune si utilizza, per l induzione

dellamalattia, una proteina retinica,

denominata S-Ag

Nei ratti Lewis ono stati indotti stati simili

con una sequenza di AA da 106 a 121 degli

istoni di lievito

Tale sequenza è identica a quella contenuta

in S-Ag, per mimetismo molecolare

63

Sifilide di Hunter e CD11b

Anche le leptospire legano il CR3 espresso dalle DC,

sulla prorzione CD11b.

Lo stesso dicasi per borrelia burgdorferi, che aderisce

alle cellule fagocitarie.

Le cellule epiteliali del collo dell’utero esprimono il

CR3.

Il CD11b è utilizzato dal gonococco come recettore,

mediante specifici siti di legame, peraltro identificati

nel lipide A, che entra a costituire l’insieme dei

lipopolisaccaridi.

64

CD11b e HIV

Di estremo interesse è anche la dimostrazione che gli

anticorpi monoclonali anti-CD11b sono in grado di

inibire il legame della molecola gp41, che si trova sulla

superficie (envelope) del virus HIV, con CR3.

Considerando che questo legame assume un significato

critico nella fusione del virus con il linfocita CD4+, ne

consegue l’importanza strategica di tutte le successive

fasi della infezione.

Mycobacterium tbc e CD11b

L’invasione di mycobacterium tuberculosis nei

fagociti mononucleati è dovuta al legame del

batterio con il CR3, proprio nella porzione del

CD11b.

Ciò indica un ruolo importante della

immunità innata nelle condizioni in cui si

riattiva un processo tubercolare lontano nel

tempo, a seguito di fattori scatenanti molteplici.

66

HSV e CD11b

Inoltre, si deve dare risalto alla capacità del virus

herpetico HSV-1 di legare il CR3, nella porzione

CD11b, mediante la glicoproteina C.

Anche in questo caso, il legame del virus al recettore

del complemento permette l’evasione dell’agente

patogeno dalla risposta innata, con la conseguenza di

una riattivazione, che si traduce, clinicamente, nella

classica eruzione alle labbra

67

Leishmania e CD11b

Le diverse specie di Leishmania sono in grado di

interagire con le cellule della immunità innata.

I promastigoti, infatti, legando il CR3, sono in grado

di sopravvivere e replicare negli ospiti vertebrati.

Questo fenomeno non si osserva per i parassiti, che si

trovano nello stadio di amastigoti.

68

Immunologia e cervello

Per molto tempo si è ritenuto che le DC non avessero una

localizzazione cerebrale, soprattutto per la quiescenza

immunologica di questo organo in condizioni di salute.

Tale quiescenza è dovuta, presumibilmente, alla barriera

emato-encefalica e alla conseguente mancanza di leucociti

intra-cerebrali. In realtà, anche il sistema nervoso è

suscettibile agli stimoli infiammatori.

La nuova nozione di immunità cerebrale è basata sulla

evidenza sperimentale che i linfociti T attivati entrano nel

tessuto nervoso e interagiscono con le cellule presentanti

l’antigene, soprattutto quelle dendritiche, le quali mostrano

una grande capacità di risposta infiammatoria e di

espansione locale.

69

Invecchiamento cerebrale e

DC

L’invecchiamento cerebrale si accompagna a un

aumento della attività infiammatoria, legato

essenzialmente alla presenza di cellule dendritiche

e linfociti T.

Nei topi è stato dimostrato che tali cellule

compaiono, a livello centrale (cervello e midollo) a

circa 12 mesi di vita e aumentano

progressivamente con l’età. Anche in questo caso,

il fenotipo delle DC è di tipo mieloide ed è

espresso dal CD11b.

70

Sclerosi multipla e CD11b

Nella sclerosi multipla, le cellule dendritiche sono

reclutate nel snc e coinvolte nella risposta anti-mielina.

Ciò si verifica nelle fasi di riacutizzazione, con il

risultato della espansione del processo lesionale

demielinizzante.

Le cellule dendritiche, d’altra parte, sono

particolarmente abbondanti nella sostanza grigia perilesionale.

71

Anti-CD11b

Anticorpo monoclonale diretto contro CD11b

(parte della β2-integrina: CD11b/CD18).

anti-recettore della immunità innata delle DC

Ruolo anti-infiammatorio delle fasi

riacutizzazione di una malattia cronica

72

di

Indicazioni cliniche di anti-CD11b

Riacutizzazione delle infiammazioni

croniche (di tipo infettivo)

Simile molecolare (anti-recettore)

numerosi agenti patogeni

Protezione

aspecifica

metastatizzazione dei tumori

di

dalla

73

Schema terapeutico

Potenziate granulari o liquide

06LM, 018LM, 030LM

Una volta al giorno, seguendo la numerazione

progressiva

Si può ripetere il ciclo, dopo una pausa (7-10 giorni)

74

Similitudine molecolare di anti-CD11b

candida albicans (forme acute ricorrenti, come mughetto,

vaginiti, etc.);

saccharomyces cerevisiae (intolleranza al lievito presente

negli alimenti);

bordetella pertussis (tossina CyaA);

HSV-1 (recettore della glicoproteina C, implicata nella

riacutizzazione della eruzione herpetica alle labbra);

leishmania (fasi di riacutizzazione della infezione cronica,

anche negli animali).

Similitudine molecolare di anti-CD11b

leptospira;

neisseria gonorrheae;

borrelia burgdorferi (fasi secondarie, tipo artrite reattiva,

forme demielinizzanti e altre);

HIV (recettore di gp41, ossia della glicoproteina, che

permette l’ancoraggio del virus al CD4 T linfocita, nelle fasi

iniziali del contagio);

mycobacterium tuberculosis (fasi di riacutizzazione di un

processo tubercolare).

Linfociti T γ/δ

Si localizzano, preferenzialmente, nell’ambito dell’epitelio,

costituendo una classe di linfociti, denominata IEL (Intra

Epithelial Lymphocytes).

Solo il 5% circa dei linfociti T circolanti ha un TCR di tipo

γ/δ, contro il 95% rappresentato da α/β

Tale rapporto si inverte a livello tissutale, soprattutto

nell’ambito dei linfociti IEL.

È stato dimostrato, che i linfociti γ/δ possono essere

direttamente generati nel contesto degli epiteli, unico

esempio di cellula mieloide non proveniente dal midollo.

Funzione dei linfociti T γ/δ

Contribuiscono alla difesa immunitaria immediata in corso di

infezione o neoplasia, mediante la produzione di citochine,

chemochine, molecole anti-batteriche e citotossicità.

La maggior parte dei γ/δ di sangue periferico esprime il fenotipo

Vγ9/Vδ2, il quale è in grado di riconoscere molecole (piro)fosfate

a concentrazioni picomolari, generate da batteri e parassiti,

analogamente a quanto avviene per i polifosfati utilizzati nella

catena alimentare, per la conservazione dei cibi.

Per la loro capacità di legare i linfociti γ/δ, dunque, i polifosfati si

comportano come veri e propri superantigeni, i quali

interagiscono non solo con il TCR, ma anche con le cellule

dendritiche, contribuendo direttamente alla genesi della

immunità innata e adattativa.

Fenotipo dei linfociti γ/δ

Nei topi è stato osservato, che la popolazione di IEL γ/δ

marcata con CD44 è in grado di riconoscere i superantigeni

rilasciati dai batteri intestinali.

La capacità di risposta dei γ/δ può essere studiata in vivo,

con i modelli umani e animali di infezione, utilizzando,

soprattutto, i lipopolisaccaridi (LPS).

Entrambe le popolazioni, α/β e γ/δ, rispondono allo

stimolo con una espansione policlonale dei linfociti T

attivati.

Tale risposta, evidenziata con una maggiore espressione di

CD44+ è nettamente più significativa per i γ/δ, rispetto agli

α/β e può risultare anche da una diretta stimolazione di

TNFα.

Eczema

Lichenificazione

IEL

Si legano al

collagene, tramite

integrine

Riconoscono gli antigeni

presentati dai macrofagi e

dalle cellule epiteliali

dell’intestino

Aumentano nelle

allergie

gastrointestinali

Derivano dal midollo, ma

maturano il TCR nel

MALT extratimico

Non modificano il

numero e la funzione

con l’amento dell’età

Anti-CD44

Aggravamenti da

antigeni

polifosforici

valutazione

dello switch

IgG->IgE

strepto,

staphylo

TCR/γδ

IEL

ATOPIA

CD44

H-CAM (hyaluronan cell adhesion molecule)

Aggregazione cellula-cellula, cellula-matrice, segnale cellula-matrice,

internalizzazione recettore-mediata, degradazione acido jaluronico

CD44

Homing Cellular Adhesion Molecule

Lega collagene, fibronectina e altre molecole

Epitelio, endotelio, cellule stromali ed ematopoietiche

Hyaluronan (HA)

Osteopontin (OPN)

CD44

CD44

ankyrin

Cell adhesion

ankyrin

Migration

Anti-CD44

Simile molecolare dei superantigeni, che si

legano ai linfociti γ/δ

Simile molecolare delle cheratine (psoriasi,

eczemi)

Soprattutto i sali polifosforici

Uso delle potenziate ascendenti 06-018-030LM

Terapia di due mesi, con la possibilità di ripetere

il ciclo.