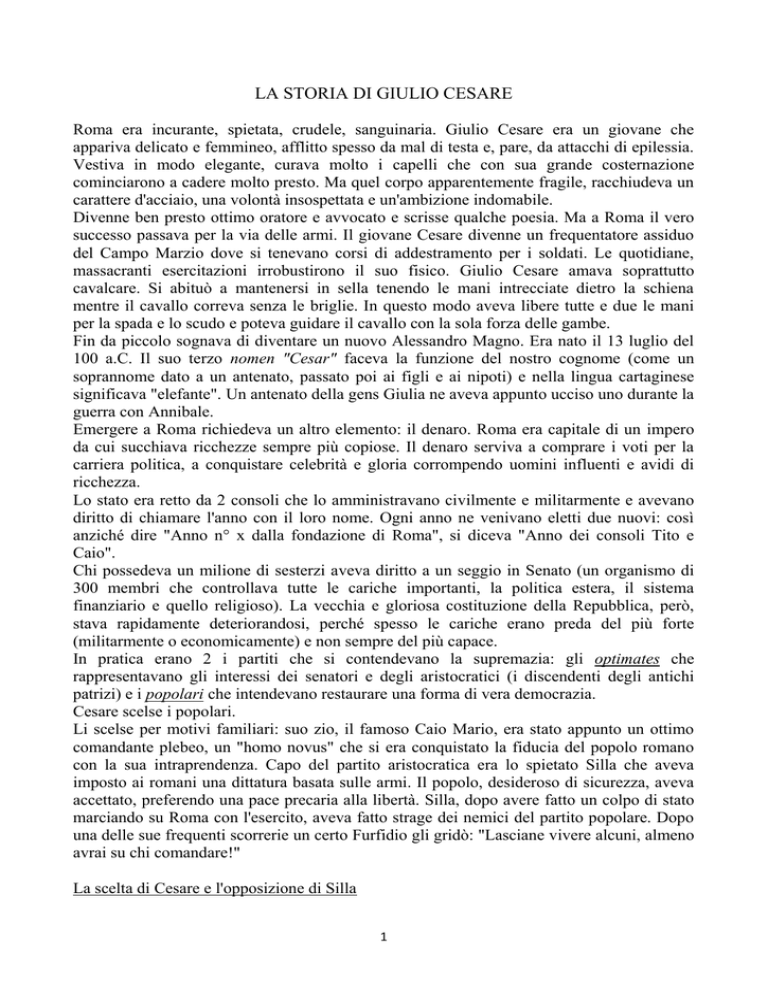

LA STORIA DI GIULIO CESARE

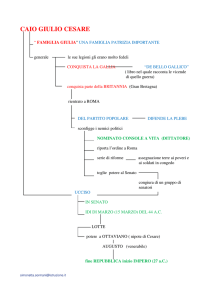

Roma era incurante, spietata, crudele, sanguinaria. Giulio Cesare era un giovane che

appariva delicato e femmineo, afflitto spesso da mal di testa e, pare, da attacchi di epilessia.

Vestiva in modo elegante, curava molto i capelli che con sua grande costernazione

cominciarono a cadere molto presto. Ma quel corpo apparentemente fragile, racchiudeva un

carattere d'acciaio, una volontà insospettata e un'ambizione indomabile.

Divenne ben presto ottimo oratore e avvocato e scrisse qualche poesia. Ma a Roma il vero

successo passava per la via delle armi. Il giovane Cesare divenne un frequentatore assiduo

del Campo Marzio dove si tenevano corsi di addestramento per i soldati. Le quotidiane,

massacranti esercitazioni irrobustirono il suo fisico. Giulio Cesare amava soprattutto

cavalcare. Si abituò a mantenersi in sella tenendo le mani intrecciate dietro la schiena

mentre il cavallo correva senza le briglie. In questo modo aveva libere tutte e due le mani

per la spada e lo scudo e poteva guidare il cavallo con la sola forza delle gambe.

Fin da piccolo sognava di diventare un nuovo Alessandro Magno. Era nato il 13 luglio del

100 a.C. Il suo terzo nomen "Cesar" faceva la funzione del nostro cognome (come un

soprannome dato a un antenato, passato poi ai figli e ai nipoti) e nella lingua cartaginese

significava "elefante". Un antenato della gens Giulia ne aveva appunto ucciso uno durante la

guerra con Annibale.

Emergere a Roma richiedeva un altro elemento: il denaro. Roma era capitale di un impero

da cui succhiava ricchezze sempre più copiose. Il denaro serviva a comprare i voti per la

carriera politica, a conquistare celebrità e gloria corrompendo uomini influenti e avidi di

ricchezza.

Lo stato era retto da 2 consoli che lo amministravano civilmente e militarmente e avevano

diritto di chiamare l'anno con il loro nome. Ogni anno ne venivano eletti due nuovi: così

anziché dire "Anno n° x dalla fondazione di Roma", si diceva "Anno dei consoli Tito e

Caio".

Chi possedeva un milione di sesterzi aveva diritto a un seggio in Senato (un organismo di

300 membri che controllava tutte le cariche importanti, la politica estera, il sistema

finanziario e quello religioso). La vecchia e gloriosa costituzione della Repubblica, però,

stava rapidamente deteriorandosi, perché spesso le cariche erano preda del più forte

(militarmente o economicamente) e non sempre del più capace.

In pratica erano 2 i partiti che si contendevano la supremazia: gli optimates che

rappresentavano gli interessi dei senatori e degli aristocratici (i discendenti degli antichi

patrizi) e i popolari che intendevano restaurare una forma di vera democrazia.

Cesare scelse i popolari.

Li scelse per motivi familiari: suo zio, il famoso Caio Mario, era stato appunto un ottimo

comandante plebeo, un "homo novus" che si era conquistato la fiducia del popolo romano

con la sua intraprendenza. Capo del partito aristocratica era lo spietato Silla che aveva

imposto ai romani una dittatura basata sulle armi. Il popolo, desideroso di sicurezza, aveva

accettato, preferendo una pace precaria alla libertà. Silla, dopo avere fatto un colpo di stato

marciando su Roma con l'esercito, aveva fatto strage dei nemici del partito popolare. Dopo

una delle sue frequenti scorrerie un certo Furfidio gli gridò: "Lasciane vivere alcuni, almeno

avrai su chi comandare!"

La scelta di Cesare e l'opposizione di Silla

1

Scegliere i popolari in quella situazione era davvero imprudente. Il giovane e brillante

Giulio Cesare lo fece. La cosa non piacque a Silla che gli ordinò di divorziare dalla moglie

Cornelia, che era la figlia di Cinna, capo dei popolari dopo la morte di Mario. Cesare rifiutò:

questo gesto equivaleva a un'autocondanna a morte. Silla infatti gli confiscò il patrimonio e

promise una forte ricompensa a chiunque lo avesse catturato, vivo o morto.

Cesare aveva 19 anni e dimostrò di avere una buona dose di sangue freddo e di abilità.

Fuggì immediatamente da Roma. Si travestì da contadino e raggiunse i boschi della Sabina.

Trovò molti rifugi e solidarietà, ma non dormiva mai due volte nello stesso giaciglio per

timore di essere trovato. Durante l'affannoso girovagare cadde preda della malaria. I suoi

spostamenti si fecero lenti e difficoltosi e alla fine venne acciuffato dai suoi inseguitori.

Giulio Cesare dimostrò la caratteristica che non lo avrebbe mai abbandonato: anche nella

situazione più catastrofica sapeva escogitare una via di uscita con l'astuzia. Quella volta

propose un patto ai sicari: avrebbe pagato lui stesso la taglia. Lì, su due piedi. Solo

avrebbero dovuto dire di non averlo trovato. Avrebbero intascato i soldi e risparmiato la

fatica di ucciderlo e trasportarlo a Roma.

I sicari accettarono.

A Roma, intanto, i suoi ricchi e influenti parenti lo difendevano e riuscirono a fare una tale

pressione su Silla finché questi, anche per salvare la faccia di fronte all'opinione pubblica,

accettò di firmare un decreto di perdono. Mentre firmava mormorò tra sé e sé: "Sto

commettendo una sciocchezza, perché in quel ragazzo ci sono molti Marii!". Aveva ragione.

Il prossimo futuro lo dimostrò.

Giulio Cesare però non si fidava completamente di quel decreto di perdono e pensò di

sparire dalla circolazione per un po' di tempo. Si arruolò volontario per la remota provincia

d'Asia. Dimostrò valore e coraggio e gli fu conferita la corona civica di fronde di quercia,

una delle più ambite ricompense al valore militare.

Aveva vent'anni e cominciava a essere famoso.

I pirati

Anno 76 a.C. Una dozzina di vascelli pirati che solcavano pigramente le azzurre acque del

Mediterraneo, davanti alle coste dell'attuale Turchia, si gettò come un branco di squali

affamati sulla piccola nave romana diretta all'isola di Rodi. Quei pirati non potevano

immaginare che razza di pericolosa preda stavano per catturare.

Su quella nave era imbarcato Giulio Cesare: si recava a Rodi per riprendere gli studi

interrotti. Andare a Rodi a studiare significava prendere la più ambita delle lauree.

"Venne catturato tra urla di gioia dei corsari - racconta Antonio Spinosa - i quali

considerando il cospicuo seguito di quel viaggiatore, intuirono di avere a che fare con un

personaggio importante e danaroso. Issarono la preziosa preda sulle loro spalle, mentre si

davano a canti e balli sfrenati. Quei pirati erano di nazionalità cilicia e appartenevano quindi

alla peggiore risma di malfattori. Avevano fama di essere le genti più sanguinarie del

mondo. Giulio Cesare fu, tuttavia, all'altezza della situazione e, quando i sequestratori gli

chiesero il pagamento di un riscatto di venti talenti come prezzo della sua libertà, scoppiò in

una rumorosa risata. Poi disse: "Voi non sapete chi avete fatto prigioniero. Venti talenti

sono pochi, io ne valgo cinquanta!"

I corsari rimasero a bocca aperta. Consentirono al prigioniero di inviare i suoi servi in

diverse città vicine in cerca di denaro. Era infatti in vigore una legge romana (Roma aveva

sotto di sé ormai tutto il bacino del Mediterraneo) che imponeva l'esborso dei riscatti alle

popolazioni dei luoghi antistanti alla zona di mare dove si fosse verificato il sequestro. Si

2

pensava infatti (e non a torto) che i pirati provenissero proprio da quelle terre ed era quindi

giusto che fosse la popolazione dei pirati a pagare.

In quaranta giorni i servi reperirono la somma necessaria per ridare la libertà al loro

padrone. Grazie alla sua naturale sfrontatezza Giulio Cesare sottomise almeno moralmente i

suoi carcerieri ed essi, un po' sorpresi, non sapevano bene se scherzasse o fosse serio. I

pirati si divertivano alle sue sfuriate ed egli prometteva loro che, appena libero, li avrebbe

impiccati tutti. Essi si sbellicavano dalle risate. Solo perché non lo conoscevano.

Cariche e debiti

Quando arrivò il denaro (cinquanta talenti erano una somma enorme) Giulio Cesare fu

liberato. Con discorsi appassionati riuscì a convincere le autorità di Rodi a fornirgli una

flotta. Due giorni dopo, durante la notte si improvvisò ammiraglio e piombò addosso ai

pirati che se ne stavano ingenuamente in una insenatura a contare i soldi del suo riscatto. Li

fece impiccare e si impadronì dei soldi del riscatto e li considerò suoi: non erano stati

sborsati per lui, per la fama della sua persona?

Rimase in Asia alcuni anni e poi fu richiamato a Roma perché lo avevano nominato

membro del collegio pontificale, l'organismo che vigilava sulla religione di stato.

Le porte della politica si spalancavano davanti a Caio Giulio Cesare. Percorse le tappe della

carriera amministrativa in brevissimo tempo: fu eletto questore, poi edile, pretore,

propretore. Sfruttò ogni carica per accrescere la sua popolarità.

La gente lo idolatrava.

Si dimostrò un organizzatore infaticabile: dove passava le cose cambiavano. Faceva

costruire strade, palazzi, mercati. Finanziava giochi mai visti e splendide feste. S'immerse

per questo fino al collo in debiti spaventosi. Riteneva infatti che l'immagine di sé sul popolo

fosse la vera strada per diventare famoso, più che non accumulare soldi. Quando fu

nominato governatore in Spagna, i suoi creditori si riunirono e chiesero al governo che non

lo lasciasse partire prima di avere pagato.

A liberarlo accorse Crasso, l'uomo più ricco di Roma, che pagò volentieri l'enorme somma

perché aveva capito che poteva essere una mossa vincente legare le proprie ricchezze

all'ingegno di Cesare.

In Spagna Giulio Cesare, cavalcò giorno e notte e condivise con i suoi legionari le fatiche e

gli stenti. Lavorò sotto il caldo e la polvere, il vento e la neve. Ripulì il paese dai briganti

che lo infestavano e inseguendoli raggiunse le sponde dell'Atlantico (nell'attuale

Portogallo), aggiungendo queste terre ai domini di Roma.

L'anno di Giulio e di Cesare.

Quando tornò a Roma fu eletto console. Il suo collega era un insignificante aristocratico di

nome Bibulo. Questi, ben presto, cominciò a farsi da parte: era impossibile lavorare con

Giulio Cesare che si sobbarcava tutto il lavoro per navigare poi sulla popolarità.

Cesare mantenne - tutti e subito - gli impegni che aveva preso durante la campagna

elettorale. Raramente (come del resto avviene al giorno d'oggi!) chi veniva eletto era fedele

alle promesse e la gente ne fu quindi molto impressionata.

Per prima cosa propose la distribuzione delle terre ai veterani che avevano combattuto con

lui le guerre e ai poveri che si ammassavano a Roma.

Le terre naturalmente appartenevano ai ricchissimi e avidi latifondisti. Tutti i trecento

componenti del Senato lo erano. Infuriati spinsero avanti Bibulo perché si opponesse.

3

Il povero Bibulo non valeva un'unghia di Cesare. Una volta in una accesa assemblea tra

popolari (di Cesare) e aristocratici (di Bibulo), un plebeo gli rovesciò in testa un vaso da

notte. Bibulo si chiuse in casa e non ne uscì più.

Anziché l'anno "di Bibulo e di Cesare", quell'anno fu ironicamente nominato l'anno "di

Giulio e di Cesare".

Il primo triumvirato

Alleatosi con Crasso, il più ricco, e con Pompeo, il più grande generale del tempo sia per

terra che per mare, Cesare diventò l'uomo più potente di Roma.

Con mosse subdole o palesi riuscì a fare eleggere a tutte le cariche amici fidati. Inoltre per la

prima volta il Senato dovette fare i conti seriamente con l'opinione pubblica perché Giulio

Cesare inventò gli Acta diurna il primo giornale della storia, perché la gente fosse sempre al

corrente di ciò che avveniva nell'assemblea di governo.

A Giulio Cesare ora mancava solo la gloria militare. Per questo si autonominò proconsole

per cinque anni della Gallia Cisalpina e della Gallia Narbonese.

Iniziava la più grande avventura della sua vita, romanzata e resa leggendaria già dai

contemporanei, un po' derisa (noi oggi leggiamo Asterix), un po' ingigantita (anche a motivo

dei suoi scritti, pure rigorosamente storici, ma diffusi scaltramente da lui ovunque).

La Gallia

Era il marzo del 58 a.C. Cesare aveva 42 anni, stava oltrepassando inconsciamente quello

che sarebbe stato l'anniversario della sua morte, indossò il manto rosso da proconsole e partì

per le Gallie.

Era elegante e raffinato anche nel suo abbigliamento militare. Smaglianti erano i suoi

mantelli e preziose le armature, anche per farsi meglio riconoscere dai suoi soldati.

Anche le sue truppe però dovevano distinguersi dalle altre: imponeva loro armature

cesellate e decorate. Tutto questo contribuiva al quella esaltazione che rendeva le sue

legioni le più accanite e per questo quasi sempre vittoriose.

Al di là delle Alpi i romani possedevano solo la Gallia Narbonse, bagnata dal Mediterraneo,

chiamata da loro la "Provincia" per antonomasia. Ancora oggi quella zona si chiama

"Provenza". Oltre, per Roma, era terra ignota.

"Gallia est omnis divisa in partes tre" scriveva Cesare nella prima riga del De Bello Gallico:

si era accorto che si trattava di tre popolazioni distinte, anche se tutti dicevano

sommariamente "Galli". Il Diario delle sue guerre in Gallia è la maggiore fonte che abbiamo

di questo periodo. Cesare dettava alla sera nella sua tenda le sue memorie per i posteri,

convinto che tutto avrebbe contribuito a ricordarlo finché Roma sarebbe durata.

Evidentemente non si sbagliava.

Giulio Cesare aveva simpatia per i Galli, perché uno di loro era stato suo precettore. Questa

popolazione era continuamente nel rischio di venire sottomessa da un popolo crudele e

rozzo: i Germani. Tra questi gli Elvezi (nell'attuale Svizzera) erano molto valorosi. La prima

vittoria fu conquistata a notte fonda, dopo un'interminabile giornata di massacri. Giulio

Cesare però li trattò con pubblicizzata generosità: li fornì di pane e di grano e di sementi per

la loro prossima semina.

Divenne l'idolo dei suoi soldati: era il primo a sfidare il pericolo anche nel combattimento a

corpo a corpo, si prendeva a cuore le esigenze dell'esercito di vitto e alloggio.

4

Con pugno di ferro dominò la Gallia e sedò le frequenti ribellioni. Faceva costruire alle sue

truppe ponti, veri capolavori di ingegneria militare. Per la prima volta con lui le truppe

romane passarono la Manica e calpestarono il suolo inglese.

Nell'inverno del 53 Cesare tornò in Italia, nel suo quartiere generale di Ravenna. Di là

poteva controllare anche Roma, in preda alle solite convulsioni politiche. Fu allora che

accadde un fatto imprevisto: nelle selve più remote, per la prima volta nella loro storia, i

capi dei Galli si unirono in una grande coalizione…

Vercingetorige

Il suo stesso nome, Vercingetorix come lo trascrisse Cesare, aveva un suono che incuteva

timore. Era il figlio trentenne di un personaggio di grande prestigio, sacerdote supremo dei

druidi (delle specie di stregoni). Vercingetorige venne proclamato re. Intorno a lui si

radunarono bande di disperati e forti guerrieri che lo riconobbero capo di tutte le tribù.

Probabilmente si trattava di un uomo pari a Giulio Cesare per valore, acutezza, influenza sui

soldati. Gli mancava però una cultura radicata o forse solo quella fortuna che accompagnò

invece sempre Cesare.

La Gallia era in fiamme. Valoroso e spietato, il giovane re cominciò ad arruolare una grande

quantità di soldati e risolse il problema della disciplina con punizioni terribili.

Nel febbraio del 52 a.C. in pieno inverno, Cesare valicò le Alpi. Era inconsueto cominciare

una guerra in quella stagione e per di più in zone di montagna. I sentieri erano cancellati, i

fiumi ghiacciati. Giulio Cesare voleva sorprendere i Galli impreparati.

Per qualche mese la guerra si trascinò tra scontri di modesta portata, imboscate, finte e

controfinte. Giulio Cesare si accorse che Vercingetorige era un avversario terribile, scaltro e

risoluto. Conosceva i romani e non voleva esserne sottomesso, voleva mantenere la libertà.

Del resto il rapporto numerico in quella guerra era uno a dieci: per ogni romano, in guerra

scendevano 10 galli.

Il capolavoro ad Alesia

Vercingetorige fece un piccolo errore di presunzione: si asserragliò ad Alesia. Alesia era la

città sacra, dove sorgevano i templi maggiori degli dei adorati dalle popolazioni galliche.

Era costruita sulla sommità di un colle molto alto.

Maestosa nel suo isolamento era attorniata da due fiumi. Si affacciava su un'ampia pianura e

appariva imprendibile.

Vercingetorige raccolse nelle mura dalla città i migliori del suo esercito, circa ottantamila

uomini.

Immediatamente Cesare strinse la città con l'anello di ferro delle sue 10 legioni (in

complesso settantacinquemila uomini).

Era il settembre del 52 a.C. i due generali sapevano che quello sarebbe stato lo scontro

decisivo.

Vercingetorige contava su un fatto: da tutta la Gallia stavano convergendo su Alesia rinforzi

e soccorsi. In suo aiuto marciava a passo sostenuto un esercito di ben 240.000 soldati. Era

gente priva di esperienza militare, ma piena di entusiasmo e di furore libertario.

Giulio Cesare fece di tutto per impedire che le truppe alleate si incontrassero con quelle

barricate all'interno della città. I suoi ingegneri militari realizzarono due serie di bastioni

5

fortificati e pieni di trappole a forma di anello: una serie rivolta contro la città e una serie

verso le forze che stavano sopraggiungendo.

Sui bastioni freddi e disciplinati, i legionari aspettavano. Non avevano scampo: dovevano

vincere sui due fronti. I Galli si abbatterono sui romani con rabbia cieca. Furono accolti da

catapulte che lanciavano a raffica proiettili di 100 chili e balestre che sparavano frecce

dotate di una micidiale forza di penetrazione.

Giulio Cesare a cavallo avvolto in un ampio mantello rosso, perché i suoi ufficiali sapessero

dov'era, sembrava possedere il dono della ubiquità.

La disfatta dei due eserciti di Vercingetorige fu totale.

Il re dei Galli si consegnò a Giulio Cesare con grande fierezza. Arrivò al galoppo,

splendente nella sua armatura, i capelli biondi, gli occhi celesti. Appariva giovanissimo,

sembrava quasi un ragazzo. Giunto davanti a Cesare si inginocchiò fra il silenzio generale.

Implorò la pace per il suo popolo offrendo coraggiosamente se stesso in olocausto. Morì a

Roma sei anni dopo.

Giulio Cesare pubblicizzò ampiamente le sue vittorie. Ma Roma non si rese conto del tutto

del regalo che le era stato fatto, come del resto neppure lo stesso Cesare. "Essa vide nella

Gallia - scrive Indro Montanelli - soltanto una nuova provincia da sfruttare, grande due

volte l'Italia e popolata da cinque milioni di abitanti. Certo non poteva supporre che Cesare

vi avesse fondato una nazione destinata a perpetuare e diffondere la civiltà e la lingua di

Roma in tutta l'Europa" (a cominciare dal Sacro Romano Impero di Carlo Magno).

Quale ringraziamento per Cesare? Pessimo. Egli venne a sapere che a Roma volevano

processarlo e bandirlo come nemico della Patria. Qualche invidioso influente era riuscito a

convincere i senatori aristocratici che Giulio Cesare volesse assumere ogni potere su di sé.

Era l'anno 49 a.C. Non avevano tutti i torti. Per Cesare cominciava così un nuovo

drammatico capitolo della sua vita.

Il Rubicone: 12 gennaio 49 a.C.

Tra i potenti di Roma, Cesare non aveva più amici. Il ricco Crasso aveva pensato di

emularlo ed era andato a conquistarsi anche lui la gloria militare in una guerra contro i

temibili Parti. Era stato sconfitto e ucciso. Il triumvirato non c'era più e di conseguenza si

era spezzato quell'equilibrio di poteri e di forze. Ora Cesare e Pompeo non potevano più

nascondersi che in realtà ognuno cercava la gloria personale e non il bene della Res Publica

(= lo Stato romano). Si trovarono uno contro l'altro. Pompeo, leader del partito aristocratico

era diventato suo acerrimo nemico. Questa lotta era avvallata anche dalla gente che,

chiacchierando di politica nel foro, non faceva altro che fomentare l'odio fra i partiti e

creava le premesse per uno scontro aperto e armato. Naturalmente il Senato, composto da

nobili aristocratici parteggiava per Pompeo, ma Giulio Cesare sapeva di avere dalla sua

parte la maggioranza delle persone (seppure meno potenti).

Era a Ravenna nel suo quartier generale quando seppe che il Senato lo aveva dichiarato

nemico della Patria. Cesare allora riunì i suoi soldati, in maggior parte veterani di Alesia e

fece loro un discorso scarno e convincente: la salvezza della Città Eterna dipendeva da loro,

da questo scontro, perché non era possibile che il popolo romano, nato libero, dovesse

soggiacere alla volontà di pochi ricchi che detenevano il potere e - diremmo noi - la

"seggiola".

Con sorprendente rapidità la notte dell'11 gennaio del 49 a.C. partì. Il mattino seguente era

sulle sponde del Rubicone in parte congelato. Questo piccolo fiume (ora ridotto a torrente)

6

segnava il confine dello Stato romano. Attraversare armati il Rubicone significava

accendere la miccia della guerra civile, significava gettare fratelli contro fratelli.

Per un istante Cesare esitò. Aveva cinquant'anni. Se anche non aveva vissuto da vicino le

guerre civili tra il partito di Caio Mario e quello di Silla, sapeva bene che cosa significava

una guerra intestina. La sera prima uno dei suoi ufficiali gli aveva detto: "Tu non puoi

dividere il mondo con nessuno. Devi possederlo da solo".

Erano passati quasi vent'anni da quando, davanti alla statua di Alessandro Magno, aveva

giurato di diventare come lui il padrone del mondo. Essere padroni di Roma era essere

padroni del mondo. In vent'anni aveva accarezzato e visto in parte realizzarsi questo sogno.

Oggi poteva essere l'occasione definitiva: o morto o padrone.

Guardò i suoi soldati. Aveva con sé la legione preferita, la tredicesima. Erano quasi tutti

Galli delle zone degli attuali Piemonte e Lombardia (ci sarà qualche nostro antenato?). Fu

uno di loro che suonò con la tromba il segnale di battaglia. Giulio Cesare gridò: "Si vada: il

dado è tratto!" "Alea iacta est!" (cioè: ormai il dado della sorte è stato gettato, non si torna

più indietro). Era la frase comunemente pronunciata dal giocatore di dadi che giocava il

tutto e per tutto, scommettendo tutti i suoi averi.

La tredicesima legione passò il Rubicone ed entrò nel territorio Romano. Era la guerra

civile.

"Coraggio, tu porti Cesare"

Roma era in subbuglio. I ricchi e i potenti si diedero coraggiosamente alla fuga. "Arrivano i

barbari!" urlava la gente nel Foro. Tutti si immaginavano saccheggi, stragi, vendette. Con

grande velocità Giulio Cesare entrò dentro le mura di Roma il 16 gennaio, da solo. Il suo

esercito rimase fuori. Egli si contentò di prelevare il tesoro pubblico custodito nei

sotterranei del tempio di Saturno. Gli serviva per pagare i legionari.

I conservatori, il partito degli aristocratici, avevano allestito tre eserciti: quello di Pompeo in

Albania, quello di Catone in Sicilia e un altro in Spagna.

Con la solita rapidità Cesare costrinse alla fuga Catone, sconfisse l'esercito spagnolo e si

mise sulle tracce di Pompeo. Sapeva bene, infatti, che era lui il nemico più forte.

Pompeo aveva una flotta fortissima che pattugliava i mari, ma era inverno e nessuno osava

prendere il mare: si temevano tempeste. Giulio Cesare osò. Aveva l'abitudine di sfidare

l'impossibile.

Imbarcò i suoi uomini a Brindisi. Una tempesta schiantò parecchie navi. Il pilota della nave

di Cesare si impaurì e aveva già dato l'ordine di tornare a terra. Il generale allora si avvicinò

al marinaio pilota ed esclamò con tono deciso: "Coraggio uomo valente. Tu porti Cesare e il

suo destino!" Il pilota commosso, fece ogni sforzo per proseguire la navigazione.

Se Pompeo avesse avuto soltanto la metà dell'audacia e del coraggio di Cesare, lo avrebbe

schiacciato sulle spiagge albanesi. Infatti l'esercito pompeiano aveva una superiorità enorme

di uomini e di mezzi. Ma Pompeo aveva troppa fiducia in questa superiorità. Sperava di

prendere l'esercito di Cesare per consunzione e per fame.

Non aveva capito il punto fondamentale: Giulio Cesare aveva forgiato a sua immagine molti

dei suoi ufficiali e parecchi dei suoi legionari.

Quando nel campo dei cesariani terminarono le scorte dei viveri, i soldati cominciarono a

nutrirsi con le foglie degli alberi. Mangiavano una sorta di radice di erbe chiamata chara. La

mettevano a macerare nel latte e ne facevano un pane dal sapore acre, che bruciava in gola,

ma almeno placava i morsi della fame.

7

Quando i soldati di Pompeo gridavano. "Arrendetevi. State morendo di fame!", i cesariani

rispondevano lanciando nel loro campo i pani di chara per dimostrare che erano pronti a

qualunque sacrificio.

Un rancio di cavoli e farina

Il giorno della resa dei conti venne il 9 agosto del 49 a.C. nella pianura di FARSALO in

Grecia. Erano uno di fronte all'altro i più grandi condottieri di Roma. Romani contro

romani: molti dei soldati che si trovavano di fronte si conoscevano bene, molti erano

parenti. La loro Patria era comune: dovevano combattersi perché così volevano i loro capi.

L'esercito di Pompeo era due volte più numeroso di quello di Cesare. Per questo la vigilia

della battaglia era stata molto diversa nei due campi. Nel campo di Pompeo c'erano stati

grandi discorsi, banchetti, bevute, brindisi alla sicura vittoria. Cesare aveva mangiato il

rancio di cavoli e farina bollita (una specie di polenta) con i suoi soldati, nella fanghiglia

delle trincee. Pompeo era circondato da chiacchieroni, nobili presuntuosi, senatori che

davano consigli: ognuno voleva dire la sua. Cesare impartiva ordini indiscutibili.

Il mattino seguente per dare il segnale di attaccare battaglia, Cesare appese il suo mantello

rosso fuori della tenda. Fu poi abilissimo a fare giostrare i suoi reparti con una serie di agili

manovre che confermarono il suo genio militare. Molte delle sue mosse sono state studiate e

ripresentate in guerre moderne, ad esempio da Napoleone.

I pompeiani sconcertati e umiliati, si diedero alla fuga, con il loro comandante in testa.

Sull'esito della battaglia influì anche un'astuzia di Giulio Cesare che non possiamo

dimenticare. Aveva ordinato ai suoi soldati di mirare al viso dei cavalieri pompeiani

(solitamente si cercava subito di uccidere o azzoppare il cavallo). Questi giovani

appartenevano alla gioventù elegante romana. Erano giovani orgogliosi delle loro armature

e dei loro cavalli, tirati a lucido, che però più che a ogni altra cosa tenevano alla bellezza del

volto. Al pericolo di essere sfregiati, preferivano voltare i cavalli e scappare.

Squadroni di pompeiani si arrendevano in blocco e Cesare li arruolava nelle sue truppe,

allettandoli con il perdono per tutti. Tra essi anche un giovane che gli era molto caro e che si

era nascosto in una palude. Si chiamava Marco Giunio Bruto (ricorda bene questo nome!).

Cesare rientrò in Roma nei primi giorni di ottobre del 47 a.C. Erano passati quasi due anni

da quando aveva lasciato la città per inseguire Pompeo. Erano stati due anni di aspri

conflitti, di inutili stragi.

Pompeo era stato fatto uccidere da Tolomeo, il re tredicenne che regnava in Egitto. Egli

sperava così di ingraziarsi Cesare. Appoggiarsi a Roma era ormai l'unica speranza per

questo meraviglioso regno in decadenza. Ma Cesare non apprezzò questa mossa e punì con

la morte Tolomeo, perché non si poteva uccidere un romano, e mise sul trono la sorella di

Tolomeo, Cleopatra, l'affascinante principessa che per un certo periodo lo aveva stregato.

Ma intanto l'Egitto, il paese più ricco del mondo allora conosciuto, era finito saldamente

nelle mani dei romani.

Approfittando della guerra civile un re ambizioso, Farnace re del Ponto, aveva conquistato

larghe fette di Asia Minore. Contro di lui, Cesare aveva messo in atto una spedizionelampo: lo aveva sbaragliato a Zela, in Cappadocia, mentre ancora Farnace stava

organizzandosi. Per annunciare a Roma la vittoria, Cesare aveva mandato un messaggio

telegrafico divenuto oggi un famoso detto: "Veni, vidi, vici" cioè "Venni, vidi, vinsi". Tanto

perché tutti sapessero che era ancora il rapido ed efficace combattente di un tempo.

8

Ma Roma era in preda al disordine. La gente era esasperata: il grano non arrivava più né

dalla Spagna né dall'Africa dove si stavano organizzando altri eserciti di ex pompeiani. Il

braccio destro di Giulio Cesare, Marc'Antonio era un soldataccio violento e iracondo. I suoi

modi arroganti provocavano violente rivolte invece di mettere ordine. Successe addirittura

un fatto impensabile: i legionari si ribellarono.

La ribellione sedata e la sconfitta di Pompeo

Le legioni che avevano le caserme in Campania impugnarono le armi e si diressero a Roma.

"Vogliamo parlare con Giulio Cesare!" gridavano. Il comandante supremo andò loro

incontro solo, disarmato e senza nessuna protezione. Ci voleva del carattere ad affrontare

una legione inviperita. Quando i legionari si videro dinanzi Cesare ammutolirono. Si fece un

totale silenzio. "Parlate, vi ascolto!" disse Cesare.

Alcuni ufficiali ribelli cominciarono a lamentarsi con toni drammatici: mostravano ferite,

chiedevano premi, volevano essere congedati. Pensavano di spaventare il loro generale,

certamente in difficoltà per le nuove spedizioni che doveva affrontare in Africa e in Spagna.

Non poteva certo fare a meno di loro.

Ma Cesare mantenendosi calmo e sicuro esclamò: "Chiedete il congedo? Ebbene, o quirites,

siete congedati!" Queste parole gelarono i soldati. Poi Cesare incalzò: "Avrete i vostri premi

quando avrò celebrato il mio trionfo con soldati a me fedeli, che non sarete voi." I legionari

tacevano sconcertati. Giulio Cesare non li aveva chiamati milites come si usava con i soldati

in servizio, ma quirites, cioè cittadini borghesi (= signori).

La scena mutò radicalmente. I legionari si strinsero attorno a Cesare implorando il perdono.

"Siamo milites - gridavano - e vogliamo rimanere tali. Cesare portaci in Africa, rimarremo

con te!"

La furbizia di Cesare era ed è proverbiale. La dimostrò anche il giorno dello sbarco in

Africa con queste legioni. Nel toccare terra, davanti alle truppe schierate, inciampò e cadde.

I soldati, terribilmente superstiziosi, urlarono, giudicando la caduta un avverso segno del

cielo. Ma il generale se la cavò con una pronta esclamazione: "Teneo te, Africa!" "Sei mia,

Africa!" e così dicendo baciò la terra come se fosse proprio quello che aveva in mente di

fare. I legionari proruppero in grida di gioia.

Cesare si scontrò con i pompeiani a Tapso, in Africa, poi li liquidò definitivamente a

Munda, in Spagna. Probabilmente non c'era nessuno al mondo in grado di batterlo in guerra,

se non altro per l'influenza che aveva sui suoi soldati e per le tattiche belliche, in cui contano

la furbizia e la prontezza più che l'intelligenza. S'imponeva ai suoi legionari come nessun

altro nella storia. Aveva superato Alessandro Magno.

Ma proprio a Tapso si era fatto vivo un suo vecchio nemico: il male dell'epilessia.

Svenimenti e mal di testa lo colpivano sempre più frequentemente.

Dittatore a vita

Il 25 luglio, 46 anni prima della nascita di Cristo, Caio Giulio Cesare tornò a Roma. Era il

padrone assoluto di territori immensi. Popolo e Senato celebrarono le sue vittorie con un

trionfo assoluto. Per quattro giorni l'Urbe assisté a una serie di spettacoli, festeggiamenti,

giochi, processioni in suo onore. Nell'aria calda e luminosa fluttuavano gli stendardi e le

9

ghirlande lanciate al trionfatore. La terra tremava al passo dei legionari abbronzati che

levavano in alto i lucenti trofei di guerra. Nell'arena, alla luce delle torce di notte, al riparo

sotto cortine di seta durante il giorno, la popolazione applaudiva corse di bighe, finte

battaglie navali, cacce africane con 400 leoni, danze guerresche e balletti greci.

Il Senato nominò Giulio Cesare dittatore per 10 anni e poi a vita. Egli cominciò subito il suo

grande progetto di pacificazione di riorganizzazione.

Portò il numero dei senatori a 900, ma prese i nuovi elementi tra i professionisti e gli uomini

d'affari, fino ad allora disprezzati, fra i suoi ufficiali celti, molti dei quali erano figli di

schiavi. Concesse la cittadinanza romana agli ex schiavi e ai Galli. Preparò anche un

progetto per darla a tutti gli uomini liberi dell'impero romano.

Aveva capito un'esigenza vitale: immettere sangue nuovo nell'esausta repubblica romana.

La novità fu accolta con il solito spirito mordace dei romani. I nuovi senatori, provinciali o

ancora barbari, non sapevano nemmeno dove si riuniva il Senato e giravano smarriti per le

strade. Una mattina apparve sull'angolo di una strada un cartello con questa scritta

"BONUM FACTUM" "Va bene così, nessuno dica ai nuovi arrivati senatori dov'è il Senato".

Giulio Cesare poi, tentò di arrestare la tendenza dei legionari congedati e dei disoccupati ad

affluire verso la sovrappopolata Roma, sistemando 80.000 coloni a Siviglia, Arles, Corinto e

Cartagine.

Mise nell'amministrazione la stessa energia che aveva dimostrato come generale in

battaglia. Voleva vedere tutto, sapere tutto, decidere tutto. Non ammetteva sprechi e

incompetenze.

Si circondò di architetti, urbanisti e abili pianificatori. Si propose di tagliare l'istmo del

Peloponneso, di prosciugare le paludi pontine e il lago del Fucino; di aprire nuove grandi

strade; di deviare il Tevere per farne una grande via fluviale; di ingrandire il porto di Ostia;

di rifare Roma e trasformarla in una città da favola (anche sull'esempio delle ricchissime e

monumentali città che aveva visto in Egitto).

Giulio Cesare volle dimostrare anche di essere il padrone del tempo e modificò il

calendario. Fino a quel momento il calendario romano era un vero guazzabuglio, con i mesi

regolati sul moto della luna. I giorni che mancavano per concordare con il moto solare erano

aggiunti dai pontefici. Ormai, ad esempio, la festa della mietitura cadeva in pieno inverno.

Gli esperti di Cesare divisero l'anno in 365 giorni, invece che in 355. Ai 365 se ne

aggiungeva uno ogni 4 anni. La giornata suppletiva si aggiungeva al mese di febbraio con il

nome di bis sextas kalendas martias (= mancano sei giorni alle calende di marzo), dai cui

deriva la nostra denominazione "bisestile".

L'anno 46 a.C. fu detto "l'ultimo anno della confusione" e durò ben 15 mesi, per mettersi in

pari. Il nuovo calendario fu chiamato "Giuliano" dal nome del riformatore e resistette

integro fino al 1582, quando fu ritoccato da papa Gregorio XIII. Complessivamente,

comunque, è il calendario che usiamo noi oggi. È giusto, allora, che ancora adesso un mese

ricordi ogni anno il nome di Giulio Cesare. Dopo la sua morte il mese di quintilis (= quinto

dell'anno che allora cominciava a marzo) prese il nome di julis, oggi luglio.

Cesare ebbe anche il diritto di coniare monete con la propria effigie. Era il febbraio del 44

a.C.

Il generale cominciava a sentire il peso degli anni, ne aveva 56: la guerra aveva lasciato

rughe profonde sul suo viso, la malattia lo confinava a letto per giorni interi. Gli mancavano

ancora 2 cose per sentirsi realizzato: ottenere il titolo di re e portare il confine romano fino

all'India, dove l'oceano segnava - per gli antichi - la fine del mondo. Cominciò a preparare

tutte e due le cose. Una grande spedizione sarebbe dovuta partire per l'oriente il 17 marzo.

10

Due giorni prima, il 15 marzo, il Senato lo avrebbe dovuto proclamare "re di Roma".

Sarebbe e avrebbe…

Le idi di marzo del 44 a.C. Il vincitore assassinato

Il 15 marzo per il calendario romano era il giorno delle idi di marzo. Qualche tempo prima

un indovino aveva detto a Giulio Cesare: "Guardati dalle idi di marzo!". Quel mattino,

uscendo di casa per recarsi al Senato, Cesare vide l'indovino e sorridendo gli disse: "Non

l'hai azzeccata. Le idi di marzo sono arrivate" L'indovino replicò tristemente: "Ma non sono

ancora passate".

Da tempo si parlava in città di congiure contro Giulio Cesare. Ma il dittatore rifiutava la

scorta. Tra la gente che si accalcava intorno alla sua lettiga per salutarlo e implorare favori,

si fece strada un avvocato greco che aveva saputo notizie circostanziate su un complotto che

sarebbe stato messo in atto proprio quella mattina. L'avvocato aveva scritto tutto su un

piccolo rotolo che porse a Cesare dicendo sottovoce: "Leggilo tu solo. Subito. È

importante". Ma Cesare era distratto, prese il rotolo e lo passò a uno dei suoi segretari.

Il gruppo dei congiurati faceva capo a Marco Giunio Bruto (ricordi?) che Cesare aveva

adottato come figlio e a suo cognato Cassio. Erano aristocratici, idealisti, animati da un odio

violento e irragionevole contro Cesare.

Quando l'imperator entrò nel Senato, un senatore gli si parò davanti come per fargli una

richiesta e lo tirò per la toga.

Era il segnale convenuto.

I congiurati estrassero i pugnali dalle pieghe delle loro toghe e si gettarono su Giulio Cesare.

Il dittatore tentò una vana difesa con il suo stiletto che gli serviva per scrivere, ma era

circondato da una selva di pugnali. Lo colpivano da forsennati, lo aggredivano come fosse

una belva dell'arena. Si ferirono tra loro nella foga e nella confusione.

Cesare urlava, fremeva e ancora cercava di sfuggire al colpo fatale. Nessuno correva in suo

aiuto, neppure gli Italici, i Galli, gli Iberici che egli stesso aveva eletto alla dignità di

senatori.

Allo stremo delle forze, con gli occhi già annebbiati, incrociò lo sguardo allucinato di Bruto

che gli vibrò il colpo. Cesare si accasciò, si avvolse il capo con la toga secondo l'uso

romano in segno di lutto e disse in greco: "Anche tu, bruto, figlio mio?" (la frase, però, è

rimasta famosa in latino: "Tu quoque Brute, fili mi?") non aggiunse altro.

Cadde ai piedi della statua di Pompeo che egli stesso aveva fatto collocare là e a cui si

inchinava quando vi passava davanti.

Quello che i cospiratori speravano, però non avvenne. La repubblica romana non rinacque.

La gente pianse Cesare, i suoi funerali furono i più solenni che Roma avesse mai visto. Due

legionari in lacrime diedero fuoco alla pira su cui arse il cadavere dell'uomo che voleva

essere un nuovo Alessandro Magno. Questo suo sogno non morì. Il suo testamento, letto

solennemente, fu una sorpresa per tutti.

Giulio Cesare lasciava a ogni cittadino 300 sesterzi, e alla città i suoi splendidi giardini

privati sul Tevere che diventarono parco pubblico.

Il resto del suo patrimonio doveva essere diviso tra i suoi tre pronipoti. Uno di essi, Caio

Ottaviano, veniva adottato come figlio e designato erede.

Quasi nessuno a Roma conosceva questo Caio Ottaviano, un giovane malaticcio e con le

orecchie a sventola, ma ancora una volta l'organizzatore Giulio Cesare aveva visto giusto.

11

Ottaviano avrebbe continuato il suo sogno.

Alla morte di Napoleone Alessandro Manzoni si chiedeva "Fu vera gloria? Ai posteri la

ardua sentenza". Anche riguardo a Caio Giulio Cesare ci possiamo domandare questo. E

visto che noi siamo i posteri possiamo anche valutare altre cose. Era davvero necessario il

sacrificio di tante vite umane? È stato davvero così indispensabile che tanti uomini

consumassero la loro giovinezza e maturità al seguito di un generale, assetato non solo di

soldi ma anche di potere e di fama? Era davvero l'unica strada, questa indicata da Cesare,

per rendere grande Roma?

12