Il volontariato tra processi di individualizzazione e

di personalizzazione

di Riccardo Prandini

Tutto ciò che non viene donato, va perduto

Madre Teresa di Calcutta

1. Le trasformazioni del volontariato nella modernità riflessiva: le

poste in gioco e i paradossi

Negli ultimi due lustri, soprattutto a livello internazionale, si è acceso un

interessante dibattito sulle trasformazioni del volontariato1. Proprio quando

la generazione degli anni Settanta – quella che aveva impresso nella

rappresentazione collettiva il significato di “essere e fare” volontariato –

lasciava spazio ai più giovani, occorreva aggiornare quella “immagine

ricevuta” e data per scontata, quella specifica forma culturale (Prandini

2010; Orlandini 2010). In questo saggio mi propongo di ricostruire

brevemente quel dibattito così da utilizzarlo come “mappa” per orientarsi in

quel “nuovo mondo del volontariato” che non è ancora stato

sufficientemente messo a fuoco. Non vi è infatti alcun dubbio che i macrocambiamenti che riguardano la società-mondo – o almeno la sua parte

Occidentale – toccano anche l’immagine e la pratica volontaria. Alcuni

grandi sociologi hanno colto le trasformazioni e, come spesso accade in

questi casi, la “figura” del volontario è stata utilizzata come grande

1

In questo saggio si adotta la semantica della “trasformazione, per indicare i

cambiamenti nella “forma” del volontariato. Ciò serve a sottolineare che non si

tratta né di una genesi di nuove forme (prospettiva da utilizzare solo quando vi è

davvero la genesi di una forma “nuova”), né di una mutazione delle stesse (che

implica un cambiamento non solo di forma, ma pure di sostanza degli elementi

messi in forma) né di semplice variazione di alcuni aspetti della forma (che non

implicano un vero e proprio cambiamento, ma soltanto appunto un discostamento

di alcuni suoi elementi).

metafora di cambiamenti più globali e radicali. Chi, come Putnam (2000),

ha parlato di “esaurimento generazionale” del volontariato (negli Us) e chi,

come Wuthnow, lo ha contraddetto presentando miriadi di casi di loose

connections (1998); chi ne ha decretato il “restringimento” (Macduff 2004)

e chi lo “svanire” (Gaskin 1998); chi ha diagnosticato la crisi irreversibile

delle appartenenze a organizzazioni fortemente strutturate (Dekker e van

den Broek 2006); chi da tempo analizza le forme episodiche e contingenti

di volontariato (Hustinnx 2010a). Tutte queste immagini convergono verso

la macro-tesi della de-tradizionalizzazione e individualizzazione del nuovo

volontariato (Hustinx e Meijs 2011). Come vedremo più analiticamente, il

quadro di riferimento teorico di questi studiosi è tale da focalizzarsi sui

processi di individualizzazione, sradicamento, professionalizzazione,

managerializzazione, mercantilizzazione, etc. del volontariato, a scapito di

altre fenomenologie che – pur non contraddicendo questa “Grande

trasformazione” – ne illuminano lati diversi e non meno importanti, tali da

ricostruirne una immagine più complessa e realistica. Simultaneamente il

volontariato di trans-forma anche come personalizzazione, ri-radicamento,

umanizzazione, centratura sulle cure all’altro, etc., tutti aspetti che dentro a

un unico quadro interpretativo non possono essere realmente colti e

spiegati. Chi propone la tesi della individualizzazione e detradizionalizzazione del volontariato, non può fare altro che osservare

anche sviluppi del tutto contrastanti, come gli innumerevoli tentativi di riradicamento da parte di “Terze parti” istituzionali, mediante strategie

normative obbliganti. Si pensi, solo come esempio, alle innumerevoli

proposte di istituire un “servizio civile obbligatorio” per i maggiorenni, o a

tutti i programmi di socializzazione all’azione volontaria messe in campo

dalle istituzioni scolastiche, educative e finanche dal mondo for profit.

Questo modo di osservare, però, non fa altro che ribadire in modo poco

innovativo le dinamiche contraddittorie di libertà e controllo (della stessa

libertà) che caratterizzano da tempo la tarda modernità. In pratica anche

l’esperienza del volontariato è sottoposta alla sindrome tipica del gioco

“guardia e ladri”: a processi di liberalizzazione e mercantilizzazione del

volontariato – che s-catenano energie prima incastonate istituzionalmente –

si prova a rispondere con processi di obbligazione e re-istituzionalizzazione

che falliscono l’obiettivo in quanto non fanno altro che deviare le spinte

liberalizzanti in altri spazi-tempi (Teubner 2012).

Ne deriva, come cercherò di spiegare, una dinamica culturale che rende

sempre più difficile riconoscere queste nuove configurazioni come

“volontariato”. Alcune ricerche hanno mostrato proprio come le persone

comuni, attraverso il “buon senso”, non riconoscano più in molte delle

attività attuali il “volontariato”, e cercassero continuamente di ridifferenziarlo, nella sua concettualizzazione e nel suo operare, dalle sue

manifestazioni spurie (Handy et alii 2000). Questa dinamica di autodifferenziazione del campo del volontariato ricorda, nel suo aspetto

processuale, la tragedia della cultura di simmeliana memoria: qualsiasi

“forma” culturale istituita viene decostruita e messa in crisi dal fluire della

“vita” sociale che preme per ridefinire i confini di significato delle forme.

D’altra parte l’espressione “vivente” del volontariato, per potersi

manifestare, necessita di prendere “forma”. Le rappresentazioni culturali e

le pratiche del volontariato vengono costantemente ibridate e “toccate” da

altri valori provenienti da altri sub-universi di senso (per esempio:

dall’efficacia; dalla professionalizzazione; dalla ricerca di ricompense

sociali; dalla necessità di regolazione, etc.). Questa ibridazione crea in un

primo memento “forme” spurie di volontariato che hanno una loro logica e

rispondono a determinati problemi, venendosi così a istituzionalizzare.

Simultaneamente però, il nucleo “puro” del (valore sociale del)

“volontariato”, attraverso l’operare di particolari attori (individuali – e quali

leader – e/o collettivi), si ri-distingue dalle ibridazioni, innescando veri e

propri processi di “fuga”. Nella parte finale del saggio vorrei provare a

descrivere proprio la parte ricostruttiva di questa dinamica di “toccata e

fuga”, laddove sono i volontari stessi ad auto-differenziarsi dalle

commistioni con logiche spurie e a ri-specificare le aspettative di ruolo che

informano la figura del volontariato. Cercherò quindi di innescare una

riflessione su cosa significhi, oggi, essere ed agire come volontari.

L’ipotesi che introduco afferma che oggi volontari si diventa (e si viene

riconosciuti come tali), solo in-vestendo la propria identità personale di un

certo “abito”, impegnandosi nel generare, in un certo modo, “legame

sociale” di un certo tipo2. Le variabili distintive in opera in questo divenirevolontario sono almeno tre: 1) l’abito sociale con cui si in-veste la propria

identità personale; 2) la modalità di operare; 3) il tipo di legame sociale

generato. La prima variabile è costituita dalla distinzione

“personale/individuale”; la seconda dalla distinzione personalizzante

(unico)/spersonalizzante (standardizzato); la terza dalla distinzione

2

Utilizzo il concetto di in-vestimento e di im-pegno, riprendendoli dalla

concettualizzazione di Laurent Thévenot (2006). In buona sostanza il concetto di

investimento richiama alla necessità di dare “forma” riconoscibile alle proprie

azioni, affinché siano collegabili ad altre azioni: quello di impegno, sta a

significare che ogni azione è implicata in un contesto esistenziale e che istituisce

un rapporto di co-implicazione.

prossimo/distante. Potremmo sintetizzare il discorso con l’affermazione

“creare legame sociale è possibile in molteplici modi”, ma solo uno

particolare è quello riconosciuto come genuinamente generato mediante

l’agire volontario: quello messo in opera “personalmente”, in modo

“personalizzante” e capace di generare un legame di “prossimità”. Quali

sono i contesti strutturali e culturali, oltreché personali, che rendono

possibile essere “volontari”, oggi, diversamente che nel passato? Questa

riflessione mi pare necessaria proprio nel momento in cui stiamo perdendo

la vecchia rappresentazione e pratica del volontariato.

In altre parole vorrei riflettere sui processi sociali (e non psicologici)

che “trasformano” un individuo in “volontario”, cercando di mostrare

come, similmente agli “oggetti” della quotidianità, anche gli individui

possano “tradursi” da un contesto uniformante – in cui vengono valutati in

quanto portatori oggettivi di ruoli – a contesti dove sia invece atteso il loro

agire “personalizzato”. Da qui, trattandosi comunque di uno shift, di un

crossing, tra contesti e ruoli diversi, concluderò con il paradosso della

“tragedia” del volontario: volontari si diventa agendo al di fuori dei ruoli

professionali, familiari, politici, etc., tipici della società contemporanea

funzionalmente differenziata; simultaneamente, però, per fare/essere

volontario si deve entrare in un ruolo sociale ben definito, riconosciuto,

contestualizzato in organizzazioni (formali o informali), con identità e

storie precise. Questo ruolo è a sua volte un fascio di aspettative

socialmente istituzionalizzate e quindi non è concepibile come lo spaziotempo della libertà individuale, bensì come un abito che si indossa (e su cui

“investe”) per agire in certi modi. Questa uscita – da ruoli funzionalmente

definiti – ed entrata – nel ruolo del volontario – è chiaramente un paradosso

perché l’agire volontario (per essere tale) deve uscire da certe aspettative

senza però rimanere in uno spazio neutrale, bensì ri-entrando in un diverso

ruolo dove ci si aspetta un agire specifico. Il paradosso sta nel potersi

“convertire” in volontari in modo non volontaristico, bensì rientrando la

distinzione agire personale/agire di ruolo, dentro all’agire di ruolo. In

questa operazione di re-entry, il volontario in-veste la sua identità in una

forma riconoscibile socialmente, ma questa particolare riconoscibilità

converte la forma da qualcosa di “uniforme” verso la possibilità di

trascendere se stessi (come individui standardizzati dalle attese funzionali

sistemiche); converte nella direzione di un “divenire-persona”.

2. Nuove forme di volontariato come risposta ai processi di

individualizzazione sociale e il paradosso della “dividuazione”

2.1. Le nuove forme del volontariato: da quello collettivo a quello riflessivo

Per inquadrare la riflessione internazionale sulla figura del volontario e

del volontariato, utilizzerò alcuni illuminanti contributi di Lesley Hustinx.

La sociologa belga ci aiuterà a situare il passaggio del volontariato

cosiddetto “tradizionale e classico” a quello “moderno e/o nuovo”. Si tratta

di marcare un passaggio di “figura” e di orizzonte culturale che

sembrerebbe accadere verso la metà degli anni Ottanta. In entrambi i casi –

quelli del volontariato tradizionale e moderno – siamo al cospetto di figure

tipiche soltanto della società moderna differenziata per funzioni. Ogni

società, in ogni tempo e spazio, ha conosciuto atti di generosità, di aiuto

gratuito, di cura incondizionale, ma soltanto la società moderna –

strutturandosi sulla base di funzioni specifiche svolte entro specifiche sfere

d’azione – ha ritagliato un ruolo per il “volontario”. Non è un caso che, se

si sfoglia un qualsiasi dizionario della lingua italiana, le prime due

accezioni del termine riguardino la relazione tra un individuo e i ruoli

militari, prima (l’arruolarsi e il prestare servizio, come volontario, nelle

forze armate di uno stato o in una formazione militare o paramilitare);

occupazionali (prestazione volontaria di lavoro, gratuita o semigratuita,

eseguita al fine di acquisire la pratica necessaria allo svolgimento di

un’attività professionale o di un lavoro, e il relativo titolo di

riconoscimento) e, solo in ultimo (anche in termini temporali) in

riferimento al cosiddetto terzo settore (prestazione volontaria e gratuita

della propria opera, e dei mezzi di cui si dispone, a favore di categorie di

persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di

assistenza, esplicata per far fronte a emergenze occasionali oppure come

servizio continuo). Non si tratta dunque di analizzare tratti psicologici

peculiari di certi individui (la “propensione” o “l’orientamento” al

volontariato) e neppure tipologie caratteriali, quanto di soffermarsi su

quelle aspettative riflessive (su quella cultura socialmente trasmessa), che

permettono ai membri di una società di riconoscere in certe esperienze ed

azioni quelle del “volontario”.

Nella definizione corrente gli elementi definitori della figura del

volontario sono: 1) operare a favore di altri (solitamente non della propria

cerchia familiare) o di organizzazioni; 2) senza alcun corrispettivo in

denaro; 3) in modo del tutto libero; 4) entro un contesto organizzativo (Van

Daal 1990). Si noti come la quarta caratteristica sia fondamentale anche se

spesso non debitamente considerata. Infatti, agire liberamente e senza

remunerazione è qualcosa di (normativamente) atteso nella sfera familiare e

amicale (per cui apparecchiare la tavola o aiutare a portare in casa la spesa,

etc., non sono attività considerate di volontariato), ma anche del tutto

normale entro quasi tutte le sfere sociali non familiari/intime: aiutare un

collega di lavoro a terminare le pratiche urgenti; dare una mano all’anziana

per trasportare un pacco; aiutare un vicino a tenere in ordine il giardino,

etc., sono attività volontarie e gratuite, ma che non rientrano del tutto

nell’esperienza moderna del “volontariato”. Certo, personalmente ci si può

sentire volontari, ma se lo si fa da soli e senza rendersi pubblicamente

riconoscibili come “volontari”, questo agire è piuttosto classificato come

dedizione personale a una causa o come generosità. Il rapporto con una

organizzazione o un gruppo (più o meno formalizzato) e la continuità

dell’agire nel tempo (e nell’organizzazione), sono perciò aspetti centrali per

definire il volontario. Questo per il motivo fondamentale che il

“volontario” come figura riconoscibile socialmente, deve (in)vestirsi di un

particolare ruolo, tra gli altri a disposizione, che appunto gli permette di

presentarsi pubblicamente come tale (“faccio volontariato”). Non sempre

comunque l’identificazione del volontario è agevole. Si pensi a un signore

in pensione che – in modo continuativo, a casa sua e senza pubblicizzarlo –

aiuta dei bambini a fare i compiti. In questo caso, potremmo dire che egli fa

del volontariato, ma non è “un” volontario in quanto non membro di alcuna

organizzazione riconoscibile. Per ovviare a queste difficoltà definitorie, lo

studioso Cnaan (1996) propone di identificare il volontariato in modo

graduale, partendo dalla sua “forma” pura fino ad ampliare la definizione.

Egli seleziona quattro variabili definitorie: 1) libertà vs obbligo ad agire; 2)

assenza di remunerazione vs remunerazione molto bassa o solo simbolica;

3) contesto organizzativo in cui si opera (formale vs informale); 4)

beneficiari dell’attività (l’Altro generalizzato e sconosciuto vs se stessi).

Come vedremo a breve, sono proprio i contemporanei processi di

mutamento sociale che stanno rendendo sempre più difficile identificare i

volontari e il volontariato, soprattutto tra le generazioni più giovani.

La Hustinx, ponendo il cambiamento del volontariato circa a cavallo

degli anni Ottanta, almeno in Europa, lo definisce in diversi modi: come

passaggio da un orientamento collettivistico a uno individualistico, da uno

basato sull’appartenenza a una basato su progetti; da uno istituzionalizzato

a uno auto-organizzato. In buona sostanza il vecchio volontario che agiva

per in modo continuativo, impegnandosi per una causa collettiva e

socialmente condivisa, entro la stessa organizzazione, sta lasciando il posto

a un impegno molto più caratterizzato da interessi personali (non inquadrati

in un contesto comune), forte ricerca di auto-realizzazione e da finestre

temporali più brevi (Hustinx 2010b). Più in generale quella della Hustinx è

una interpretazione modernista che legge i cambiamenti e le innovazioni in

termini di de-tradizionalizzazione, sradicamento, individualizzazione, autoriflessività (della modernità). Fondamentale per questa interpretazione è

l’idea che la Modernità – dopo aver trasformato le strutture e le culture

delle società tradizionali – stia auto-sabotandosi, rendendo le proprie

strutture e processi sempre più precari e ambigui. Dal punto di vista del

Terzo settore, potremmo ipotizzare un passaggio da una esperienza di tipo

collettivistico e fortemente etero-normativa (l’appartenere a grandi

movimenti con strutture ideologiche precostituite), ad una più

individualistica e autonoma. Il volontariato “serio” starebbe declinando

generazionalmente sostituito da un nuovo ethos, cioè da disposizioni e

preferenze soggettive, orientato agli interessi e bisogni personali, alla

ricerca di autonomia e libertà rispetto alle organizzazioni, alla selezione

chiara e precisa di compiti e tempi per eseguirli: in una parola a un ethos

dell’auto-realizzazione personale che utilizza il volontariato in termini

piuttosto strumentali. Potremmo anche dire, utilizzando i termini di Taylor

e di Bellah, che il volontariato contemporaneo esprime un ethos terapeutico

ed espressivistico, ma simultaneamente anche uno atomistico e strumentale

(Taylor 1994). Ciò andrebbe a trasformare poco a poco e strutturalmente il

ruolo stesso del volontario, rendendolo più effimero, transitorio, episodico:

meno “comunitario” e più individualistico; meno duraturo; meno rivolto al

bene degli altri; meno “sacrificale”, etc. Di fronte a questo ipotetico

cambiamento, si osservano da parte delle organizzazioni – da un lato –

tentativi “dal basso” di personalizzare i compiti e gli impegni richiesti ai

volontari, rendendoli molto più flessibili e negoziabili e – dall’altro –

tentativi “dall’alto” da parte di istituzioni pubbliche di rinvigorire il

volontariato andando a cambiare le componenti di “volontarietà” e di

“gratuità” che stanno al cuore della pratica. Agli individui è richiesto di

“fare volontariato” come esperienza curriculare necessaria ad acquisire un

posto di lavoro e le loro attività vengono riconosciute e remunerate in

modalità diverse.

Le teorie della modernizzazione riflessiva che basicamente stanno alla

base di questa diagnosi (Beck e Beck-Gernsheim 2002), riconoscono la

compresenza di almeno due fonti normative in contraddizione e

competizione reciproca nel dare senso alle biografie contemporanee dei

volontari: da un lato una spinta verso l’individualizzazione che mal

sopporta ogni appartenenza collettiva forte e qualsiasi richiamo alla

eteronomia; dall’altro una spinta ad appartenenze più stabili ed eteronome

che, seppure non più di tipo tradizionale, si richiamano ancora a quadri di

riferimento comuni. La modernità riflessiva non è la semplice Modernità

con il suo progetto in “crisi”, bensì l’insieme plurale di culture – derivato

dalla decostruzione di quel progetto – che si scontrano l’una con le altre. A

partire da questo sfondo, Hustinx e Lammertyn (2003) elaborano una

tipologia di stili di volontariato basata sulle trasformazioni strutturali delle

biografie individuali. Vengono considerati i percorsi biografici dei

volontari, così come sono inquadrati entro le strutture e culture sociali

contemporanee. Non siamo di fronte a una versione individualistica del

cambiamento, ma invece a una focalizzata sulle trasformazioni embedded

delle biografie individuali. Gli autori differenziano un piano oggettivo

dell’analisi – che riguarda i vincoli strutturali delle biografie – e uno

soggettivo relativo alle motivazioni. Selezionano poi sei variabili specifiche

che dovrebbero caratterizzare quegli stili: il quadro di riferimento

biografico; la struttura motivazionale; il corso e l’intensità dell’impegno;

l’ambiente organizzativo; la scelta del campo di attività; la relazione al

lavoro (pagato). Ne derivano due macro tipologie di volontariato, quello

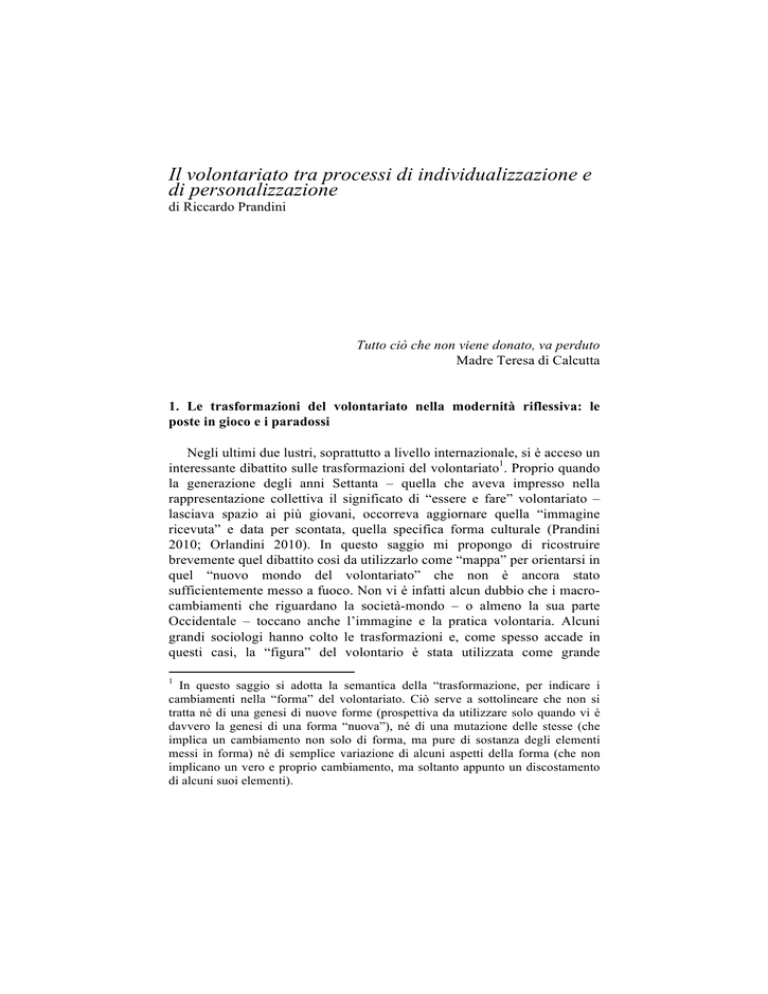

“tradizionale” e quello “riflessivo”, che sintetizziamo nella Tab. 1.

Tab.1. Quadro analitico per esplorare stili collettivi e riflessivi di

volontariato. Fonte Hustinx e Lammertyn (2003).

Quadro di

riferimento

biografico

Struttura

motivazional

e

Stile di volontariato

Volontariato collettivo

Volontariato Riflessivo

Oggettivo:

Soggettivo:

Oggettivo:

Soggettivo:

strutturalemotivazionalestrutturalemotivazionalecomportamentale

attitudinale

comportamentale

attitudinale

- Biografia standard

- Identità

- Biografia auto- Auto-identità;

e collettiva;

collettiva;

costruita;

- Auto- Continuità

- assoggettamento

- Discontinuità

riflessività;

biografica;

dato per scontato

biografica;

- Match

- appartenenza

ai fini collettivi;

- appartenenza

biografico;

ascrittiva al gruppo; - Dichiarazione di

elettiva al gruppo;

- Libertà e

- Codice di condotta

appartenenza al

- Corso d’azione

incertezza;

collettivamente

gruppo;

auto-determinato.

- Autoprescritto.

- Monitoraggio

monitoraggio

eteronomo.

- Coordinare il

- Senso ovvio del

- Interazione intensa

- Motivazioni

significato religioso

dovere e di

tra condizione

auto-centrate;

e ideologico;

responsabilità alla

biografica ed

- Strumenti per

- Posizioni e ruoli

comunità e alla

esperienza di

avere a che fare

chiari nella

collettività;

volontariato;

con incertezze

comunità di

- Strumenti per

- Discontinuità

biografiche e per

rilevanza.

una affermazione

biografiche in

una autodi stabilità e

termini di crisi e di

realizzazione

identità

ri-orientamenti

attiva;

biografica.

attivi.

- individualismo

“solidale” o

“altruistico”.

Corso e

intensità

dell’impegno

- Corso di vita

prevedibile è la

base per un

impegno regolare e

a lungo termine;

- Partecipazione

intensa;

- Impegno centrale.

- Impegno

incondizionale ed

auto-evidente;

- Devozione

completa.

Ambiente

organizzativ

o

- Gerarchico,

organizzazioni

segmentate

socialmente o

ideologicamente;

- Centralità di

leadership forti;

- Accoppiamento

stretto tra

appartenenza

formale e

volontariato;

- Volontariato

associativo.

Inclusione/esclusion

e basate

sull’universalismo

di una cultura e di

modi di vita

comuni;

- Iniziate e

controllate da altri;

- Riproduzione di

modelli di genere

tradizionali.

- Attaccamento

forte

all’organizzazion

e;

- Impegni

sovrapposti;

- Socializzazione

e integrazione

tramite impegno;

- Dedicazione ai

valori e scopi

organizzativi.

- Società centrata

sul lavoro

retribuito;

- Autorità

professionale;

- Posizione ancillare

del volontario.

- Buone

intenzioni e senso

comune.

Scelta

dell’attività

Relazione al

lavoro

pagato

- Politiche basate

sul gruppo;

- Solidarietà

ristretta;

- Idealismo;

- Impegno

comunitario di

ampio respiro e

multi scopo.

- Corso di vita

imprevedibile è la

base per un

impegno accidentale

, irregolare e a breve

termine;

- coinvolgimento

dinamico: entrate e

ritirate frequenti;

- flessibilità e

mobilità;

- impegno effimero

o lasco.

- Organizzazioni

non profit e

terziarie, iniziative

decentralizzate;

- Disaccoppiamento

tra membership e

volontariato;

- Strutture

istituzionali e forme

di acquisizione

centrate sui

volontari;

- Volontariato di

programma.

- Disintegrazione

locale tra

integrazione

globale; reti elettive

globali;

- interazione tra

azione locale e

impegni locali.

- Significato esteso

del lavoro;

volontariato come

parte

dell’esperienza

lavorativa;

Professionalizzazio

ne del settore

volontario e del

- Impegno

condizionale,

dipendente su

bisogni e

condizioni

biografiche;

- Preferenza per

progetti

sequenziali e

contingenti.

- Attaccamento

all’organizzazion

e debole;

- impegno

vicario;

- Impegno

delocalizzato;

- Orientamenti

funzionali: focus

sulle attività

offerte; non sulle

organizzazioni in

cui sono prestate.

- Politiche

dell’identità e

degli stili di vita;

- Sentimenti

contingenti di

solidarietà;

- Pragmatismo,

attivismo

localizzato;

- Preferenza per

servizi

personalizzati;

- Valori postmaterialistici.

- Volontari

professionali.

volontariato;

- Volontariato

corporativo.

Come è facile osservare gli stili sintetizzano due momenti della

Modernità, quello tipico dalla fine delle Guerra Mondiale – fino alla metà

degli anni Settanta (tradizionale) – e quello successivo che vede esplodere

le pratiche riflessive. Per inciso si tratta di un passaggio generazionale che

vede esplodere i cosiddetti valori immateriali. Gli autori concludono e

rilanciano la loro proposta teorica con tre riflessioni: 1) non è

assolutamente vero che la cosiddetta “individualizzazione” del volontariato

coincida con una perdita di influenza della società. I processi di

individualizzazione sono processi del tutto sociali. Le dinamiche strutturali

che innescano l’imprevedibilità e la complicazione dei corsi di vita, la

cultura del professionismo che entra nel volontariato – così come molte

altre pressioni strutturali e culturali collettive – danno forma alle nuove

esperienze di volontariato; 2) una vera trasformazione è visibile nella

relazione tra i volontari e le organizzazioni. È infatti evidente che i

volontari più giovani non hanno una relazione di appartenenza forte e

neppure una forte identificazione con i valori e le procedure delle

organizzazioni. Il rapporto è molto più lasco, libero, meno coinvolgente e

più pragmatico. Inoltre l’impegno dei volontari tende a diventare più

intermittente, oscillante, contingente, dipendente da molti altri impegni che

si sovrappongono in maniera non sempre ordinata o ordinabile (e ciò deve

essere tenuto in conto dalle organizzazioni); 3) infine, tra chi esperimenta

momenti di volontariato aumenta la presenza di persone dotate di capitali

umani, economici e sociali elevati, mentre tendono a venire marginalizzati

coloro che hanno minori dotazioni. Questa riflessione è corroborata da

miriadi di ricerche internazionali che mostrano correlazioni statistiche

positive tra numero di volontari/organizzazioni volontarie, un contesto

sociale sviluppato e con la presenza di istituzioni pubbliche forti

(contraddicendo la tesi della “compensazione” tra pubblico e privato).

2.2. Le strategie per affrontare l’individualizzazione: l’emergere della

volunteerability

In un successivo saggio Hustinx e Meijs (2011), a partire dalla

riflessione sulla de-tradizionalizzazione del volontariato, presentano le

diverse strategie messe in atto per re-radicarlo collettivamente. Identificano

perciò due aspetti salienti della trasformazione biografica in atto che

influenzano la capacità di diventare volontari: 1) la volontà e 2) la

possibilità, di diventare volontari. Il primo aspetto riguarda le preferenze

individuali – i desideri e i bisogni – che orientano le persone a diventare

volontari; il secondo riguarda invece i cambiamenti sociali strutturali che

influenzano le biografie individuali e che, conseguentemente, possono

agevolare o limitare la possibilità di diventare volontari. Gli studiosi

osservano il “divenire” volontari dal punto di vista soggettivo (quanto si

desideri fare volontariato) e oggettivo (il contesto che agevola o contrasta

quella volontà). L’insieme di aspetti soggettivi e oggettivi definisce la

variabile chiamata volunteerability delle persone (la loro “volontariabilità”): non solo il desiderio personale di diventare volontario, ma anche

tutto quell’insieme di funzionamenti che possono agevolare il volontariato.

Questa volontari-abilità può essere sostenuta e agevolata a tre livelli

operativi: individuale (lavorando sugli orientamenti valoriali personali),

organizzativo (lavorando sulla relazione tra volontari e organizzazioni) e

sociale (lavorando sui macro contesti di vita che possono agevolare il

volontariato come, per esempio, gestire meglio l’organizzazione temporale

della società). I tentativi di promuovere la volontari-abilità, cioè di riradicarla in un contesto comune e non individualistico, fanno presa su

diverse logiche, strategie e attori. Le logiche possono essere “funzionali”

e/o “normative” e sono finalizzate a ri-orientare i volontari – sempre più

alla ricerca di premi e ricompense individuali – verso ricompense più

collettive. Rispetto alla variabile della willingness soggettiva, le logiche

sono solitamente di tipo normativo, come per esempio i tentativi di

socializzare a valori di buona cittadinanza e impegno comune; rispetto al

lato oggettivo della availability, invece, si lavora sulla pervasiva mancanza

di tempo e sull’asimmetrizzazione tra i tempi sociali. Le organizzazioni di

volontariato rispondono a quelle sfide ampliando, per i loro membri, le

possibilità di negoziazione e di impegno contingente. In sintesi pretendono

un impegno meno durevole e pervasivo, accettando invece volontari

“oscillanti”. Le strategie attuate comprendono, da un lato, la possibilità di

adattarsi alle nuove spinte individualistiche e, dall’altro, tentativi di

rimediare alle conseguenze negative dell’individualizzazione. Nel primo

caso non si cerca di legare il volontario per sempre e “olisticamente”, bensì

a progetti limitati nel tempo e molto specifici: il volontario non “sposa” la

causa “nella buona e nella cattiva sorte”, ma più semplicemente si impegna

finché ciò lo soddisfa. Potremmo dire con Giddens che il volontario elabora

una relazione “pura” con l’organizzazione. Organizzazioni e volontari

negoziano e scambiano tempi, impegni, risorse, premi, riconoscimenti, etc.,

sviluppando così strategie “funzionalmente abilitanti”. Nel secondo caso,

più presente tra le istituzioni pubbliche, si opera mediante pressioni

normative di tipo culturale cercando di modificare e contrastare la cultura

dell’individualismo. Qui sono protagoniste tutte le “campagne” di

informazione e formazione del volontariato che cercano di modificare la

willingness dei cittadini. Rispetto agli attori, infine, si distingue tra interni,

cioè relativi alla organizzazione, ed esterni cioè relativi a terze parti (quali i

governi, le aziende, la scuola, i gruppi di pressione, i mass mediai, etc.) che

cercano di influenzare la partecipazione al volontariato elaborando ampi

programmi di socializzazione (corsi di civismo, giornate del volontariato,

giorno della donazione, servizio civico pubblico, etc.).

Gli autori evidenziano tre tipi diversi di strategie in atto. La prima

prende il nome di “abilitazione funzionale” e risponde in termini

prevalentemente organizzativi ai problemi dell’individualizzazione. I nuovi

valori e desideri degli individui – così come la loro disponibilità di tempo

sempre minore, contingente, episodica e oscillante – spingono le

organizzazioni a ritagliare le loro attività in modalità estremamente

individualizzate. Si parla quindi di “flessibilizzazione” laddove si cerca di

proporre impegni più leggeri e semplici che necessitano di meno

competenze e attenzioni. In buona sostanza il management delle

organizzazione rende più semplice ai volontari entrare ed uscire dal

contesto, riducendo il loro impegno e modificando il significato dello

stesso. È come se il taylorismo fosse entrato nel mondo del volontariato,

con le conseguenze del caso. Non più artigiani, ma operai in una sorta di

catena di montaggio del volontariato. Uno dei modi più utilizzati dalle

organizzazioni per attirare nuovi individui, è quello di unire una esperienza

di volontariato con un diverso tipo di esperienza (per esempio lavorativo,

religioso, politico, di tempo libero, etc.), o viceversa, così da rendere

possibili due esperienze nel medesimo tempo. Altri esempi molto

interessanti sono quelli di combinare una esperienza di volontariato a un

“appuntamento” con altri individui single; organizzare esperienze di

volontariato famigliare così da tenere unite le famiglie per un obiettivo

comune; sperimentare forme di “volon-turismo” mixando turismo e

volontariato; unire volontariato ambientalista con attività fisica e finalizzata

al fitness, etc. Questo tipo di strategia è chiamato Add-On e implica che i

volontari non debbano dedicare tempo alla sola attività di volontariato,

bensì fare diverse cose e apprendere nuove capacità che potranno poi essere

spese ben al di fuori della sfera volontaria. Non a caso sempre di più i

datori di lavoro sono interessati a ingaggiare persone che abbiano avuto

anche esperienze di volontariato, perché ritenute più capaci di lavorare in

opzione multitasking.

La seconda strategia ha invece a che fare con “pressioni normative” che

cercano di influenzare i processi di individualizzazione, esattamente in

termini opposti ai precedenti. Qui, infatti, si tratta di agenzie formative

prevalentemente terze, meno implicate sul piano pratico e organizzativo,

che tentano di ri-socializzare i volontari a pratiche meno individuali e

contingenti. Le strategie istituzionali vanno da pressioni limitate che

mostrano ricompense innovative per i volontari; modalità per informare in

modo chiaro sul tipo di impegno richiesto; obblighi istituzionali. Gli autori

distinguono tra soft pressure esercitate soprattutto dai governi, dai politici o

da leader che fanno appelli pubblici per il volontariato, celebrandone le

virtù e provando a incrementare la willingness degli individui appellandosi

a valori come la solidarietà collettiva, la cittadinanza attiva e la coesione

sociale: e hard pressure come ad esempio l’istituzione di banche del tempo

che rendono reciproco l’aiuto, andando così a modificare il sistema di

ricompense del volontariato (solitamente asimmetrico); o forme di

punizione come il rendere obbligatoria una attività di volontariato per chi

ha commesso certi tipi di reato. Una forma diversa di pressione normativa è

quella operata dalle istituzioni educative, o comunque da ogni istituzione

che attivi un curriculum teso a socializzare gli individui al volontariato. In

alcuni Paesi è stato anche istituito un anno di volontariato civico

obbligatorio, per i più giovani. Nella loro purezza ideal-tipica queste due

strategie esistono raramente. Quasi sempre si tentano mix e ibridazioni

proprio perché è necessario operare sia in termini soggettivi sia oggettivi,

normativi e funzionali, organizzativi e sociali. Uno degli esempi migliori è

dato dal principio della self-reliance utilizzato da numerose organizzazioni

per rendere esplicita e obbligatoria la norma del “dover fare volontariato”:

“un membro è anche un volontario”, questo il contratto. Si pensi alle

attività richieste ai genitori di figli che frequentano un gruppo sportivo,

laddove gli si chiede di accompagnare i figli alla partita, o di lavare

l’abbigliamento da gara, etc. Qui l’azione volontaria è obbligata, ma allo

stesso tempo molto limitata, esplicita e programmabile. Oppure si pensi al

movimento cooperativo, laddove per diventare membri occorre anche

svolgere ore di volontariato. Queste ibridazioni legano attività volontarie

alla erogazione di un servizio, anche se spesso questo volontariato è spesso

rivolto a se stessi e ai membri della propria organizzazione. Si tornerebbe

quasi all’idea di volontariato come “gettone di accesso” a un lavoro o a un

servizio.

La riflessione conclusiva degli autori è che queste logiche e strategie,

nel tentativo di agevolare la volunteerability, stanno rendendo sempre più

difficile riconoscere il “nuovo” volontariato come volontariato tout court.

Di fatti stanno entrando nel campo semantico del volontariato aspetti di

obbligatorietà molto espliciti e una cultura della negoziazione e del

tornaconto personale molto evidente: il risultato finale sembra quello di

modificare il significato basilare del volontariato, diminuendo il senso di

dedicazione e di auto-sacrificio personale che sta alla base della sua

moderna immagine. Non è un caso che numerose survey ci informino della

ricezione preoccupata e ambivalente dei cittadini che non riconoscono più

in queste forme il volontariato. D’altra parte è però evidente che il

volontariato del futuro sarà simultaneamente più ricompensato

(individualmente) e più regolato (collettivamente), fino a sfiorare il campo

della obbligatorietà. Quali saranno le conseguenze di questi processi a

“tenaglia” che, da un lato, enfatizzano in modo non coordinato (e

difficilmente coordinabile) “libertà individuale” ricompensata e

“obbligatorietà collettiva” sanzionabile e, dall’altro, cercano di ibridarli in

una immagine di volontario “a tempo determinato”, su temi sociali sempre

più “specifici”, senza “appartenenze” forti, e sempre più mediato dalle

tecnologie e dai social network?

2.3. Individualizzazione o “dividualizzazione”? I possibili effetti perversi

delle strategie in atto

Non è affatto un caso che la stessa Hustinx (2010b) in un recente

contributo, metta in evidenza il paradosso di quello che ora chiama

“volontariato istituzionalmente individualizzato” e che rappresenterebbe il

pendant culturale della cosiddetta rivoluzione delle forme organizzative

ibride della tarda modernità. Di cosa si tratta? Riprendendo la

concettualizzazione di Beck, la studiosa belga sottolinea come con processo

di individualizzazione non si intenda affatto la “liberazione” dell’individuo

dai lacci e lacciuoli delle istituzioni e dalle loro regolazioni. Non si può

parlare di gioco a somma zero, uno in cui diminuirebbe il peso normativo e

aumenterebbe corrispettivamente quello della libertà individuale. Si tratta,

invece, proprio di un processo istituzionale che impone all’individuo di

diventare più “individuo”. In buona sostanza per individualizzazione si

deve concepire il processo di inclusione sociale da parte delle istituzioni

della modernità: una «struttura di controllo istituzionalmente dipendente

delle situazioni individuali» (Beck 1986, 131). Non vi è alcuna possibilità

di confondere questo processo con uno scelto liberamente e di pura

emancipazione: nella contemporaneità si diventa individui non per scelta,

ma in quanto ri-prodotti dalle strutture e culture sociali. D’altronde questo

assoggettamento, questo processo imposto, realmente implica nuove

opportunità di libertà e di scelta. Potremmo vedere in questo processo e la

sua concettualizzazione, come erede di una lunga tradizione sociologica

che percepisce la Modernità come incremento simultaneo di libertà e

controllo (Wagner 1994): dalla “sacralizzazione” dell’individuo come

rappresentazione sociale di durkheimiana memoria, passando per i processi

di razionalizzazione che però scatenano anche spazi di irrazionalità e libertà

di derivazione weberiana, fino all’idea di Legge individuale di Simmel, per

proseguire con le configurazioni sociali individualizzanti di Elias,

l’individualismo individualizzato di Parsons, i processi di distinzione

descritti da Bourdieu, fino alla nuova governamentalità di foucaultiana

memoria, etc. Per utilizzare una immagine più attuale, siamo di fronte alla

società delle “apps”. Le “apps” sono riduzioni istituzionali della

complessità, dispositivi pre-definiti di orientamento che un individuo può

utilizzare per personalizzare il suo rapporto con il multiverso virtuale della

rete. Nella scelta e nell’utilizzo delle “apps”, l’individuo attiva suoi

disposizioni e poteri, ma lo fa su qualcosa che comunque è già stato

preparato da altri. È ben visibile qui il meccanismo sociale

dell’individualizzazione che, appunto, implica una duplice logica in atto:

quella del controllo e della standardizzazione, e quella della libertà di

scelta. Ciò che non può essere però scelto è se “individualizzarsi” o meno

in questo modo. La scelta dei life-styles, compresi quelli dei volontari, è già

“incluso” in questo meccanismo e non fa problema: ciò che invece è

“scandaloso” è qualsiasi tentativo di uscire da questa “tenaglia”. Così, per

fare un esempio chiaro, la scelta di fare “famiglia numerosa” non può che

essere concepito come il risultato di una “razionalità limitata” e osservato

con sorpresa: chi vuole stare fuori dalla forma di individualizzazione

moderna, non può che esporsi al ridicolo.

L’individualismo istituzionalizzato trova una sua traduzione, anche nel

campo del volontariato, esattamente in questi termini: la crescente

istituzionalizzazione di forme più individualizzate di volontariato (Hustinx

2010b). Il nuovo volontariato è agevolato da forme organizzative che,

managerialmente, predispongono ruoli aperti e flessibili per individui

disposti a svolgerli in modi più oscillanti e meno normativamente regolati.

Di nuovo siamo di fronte all’emergere di una configurazione sociale

generata da meccanismi la cui logica, simultaneamente, implica

l’attivazione di (determinate) capacità individuali e di (determinate) regole

organizzative adatte a quel tipo di attivazione. I tentativi delle

organizzazioni di abilitare un volontariato più individualizzato e meno

impegnativo richiede, paradossalmente, una organizzazione molto più

analitica e specifica delle attività volontarie. Da qui la miscela di libertà e

controllo tipica di questa sindrome individualistica di cui vedremo più

avanti la contingenza e i limiti. Secondo la Hustinx sono in atto due

processi di ri-strutturazione del volontariato, uno primario e uno

secondario. Quelli primari si riferiscono alla istituzionalizzazione

dell’individualismo entro associazioni volontarie di tipo classico; quelli

secondari, invece, riguardano l’attività di attori diversi, specialmente quella

di organizzazioni ibride. La tipologia è così riassunta (Tab. 2).

Tab. 2. Il volontariato istituzionalmente individualizzato (Hustinx 2010b,

170).

Forma organizzativa

Contesto

Immagine

del

volontario

Tipo di intervento

Logica dominante

Ri-strutturazione

primaria

Associazione classica

Cambiamento biografico

Il nuovo volontario

Logica organizzativa

interna; bottom-up;

approcci di nuovo

management

Rilevanza della scelta

Ri-strutturazione

secondaria

Organizzazioni ibride

Welfare mix, politiche

dell’ethos

Volontariato “Plug-in”

Logica istituzionale

esterna;

top-down;

intervento di terze parti

Rendicontabilità;

disciplinamento

I processi primari riguardano le organizzazioni classiche di volontariato

e gli attori della società civile moderna. Ne deriva una configurazione dove

il volontario è considerato essere un membro stabile di una organizzazione

che partecipa alla vita sociale in modo spontaneo e informale, mediante

attività multifunzionali, generando legami significativi in un tessuto sociale

ben localizzato e denso di tradizioni. Potremmo dire che è un volontariato

“comunitario”, cioè ascritto, particolaristico, rivolto all’altro, con attività

diffuse, e ricco di attaccamenti affettivi. È da questo contesto che emergono

i processi di trasformazione. Il nuovo volontariato si caratterizza come la

risposta delle organizzazione ai cambiamenti nelle biografie individuali dei

volontari, divenute più flessibili, meno normative e più frammentate. Le

organizzazioni, mediante un nuovo tipo di management, cercano soluzioni

(solitamente basate su programmi ben determinati) per attirare individui

non più disposti a fare i volontari nel vecchio modo. Nascono così progetti

di volontariato ad hoc, con tempistiche specifiche e richieste di competenze

molto determinate. Il volontariato si presenta nella veste di un menu in cui

scegliere su cosa, come e per quanto tempo impegnarsi. Alcuni studiosi

parlano di “individualismo organizzato” proprio a sottolineare come le

associazioni si trasformino per poter essere scelte da volontari sempre più

individualizzati. È un passaggio verso un volontariato di tipo

“contrattuale”, cioè fortemente scelto (acquisito), universalistico, rivolto

alla crescita del sé, con attività molto specifiche e pregno dei valori della

razionalità strumentale (Lichterman 2006; Eliashop 2013). I processi

secondari sono, invece, interventi top-down realizzati da terze parti,

soprattutto governi, istituzioni socializzative e imprese. Qui non siamo

all’interno del contesto della società civile, quanto del welfare mix o

comunque della ibridazione e delle partnership pubblico-private che

implicano la presenza di attori istituzionali, imprenditoriali e di terzo

settore. È da questo contesto – dove la cooperazione attori con identità ben

specifiche era schermata dai principi della competizione mercantile – che si

sviluppano i nuovi processi di ibridazione istituzionale. Entrano qui le

pratiche dei quasi-mercati, dell’accreditamento, del contracting-out. Per

alcuni come Bode (2006) si tratterebbe di una mercantilizzazione

dell’erogazione di servizi. Ma questa non è la sola logica in atto. Si osserva

un contro movimento di ri-collettivizzazione del volontariato, mediante

l’intervento di terze istanze votate alla ri-socializzazione degli individui. Il

caso del servizio civile nazionale che permette ai ragazzi di sperimentare

l’impegno civico; del volontariato scolastico che attribuisce crediti

formativi; del volontariato per “esclusi” e per persone in difficoltà; del

volontariato nel contesto d’impresa che permette di incamminarsi verso una

professione che concili idealità e reddito, sono esempi espliciti di quella

strategia top-down che seleziona forme di volontariato a “progetto”,

funzionalizzato a raggiungere uno scopo preciso, con impegni ben

determinati e di tipo plug-in. Questo secondo stream di volontariato non

attiva la libertà di scelta, bensì forme inconsuete di disciplinamento e di

politiche dell’ethos, una sorta di ortopedia dell’individualismo autocentrato che le strategie di primo tipo invece enfatizzavano.

Le conseguenze di queste due logiche generative, quella della

“flessibilizzazione organizzativa” e quella “risocializzazione degli

individui”, sono piuttosto problematiche per una serie di motivi che cerco

di evidenziare di seguito:

1) vi è una netta contraddizione tra i programmi di “flessibilizzazione” e

di “ri-collettivizzazione” del volontariato. Sebbene entrambi facciano leva

sull’individualismo istituzionalizzato, i primi tendono a “liberarlo” nel

mercato (o in arene che somigliano a mercati), aprendolo a competizione,

professionalizzazione e ricerca di ricompensa; i secondi, invece, provano a

rinchiuderlo entro istituzioni pubbliche-collettive e a disciplinarne le

attività soprattutto a scopi di ri-educativi. Non si comprende bene come

queste due logiche, spesso compresenti, possano convivere senza creare

confusione nel significato e nella pratica del volontariato;

2) in nessuno dei due programmi il volontariato è più vissuto come un

ruolo che richiede una dedicazione definitiva, come un impegno di lungo

termine e multi-funzionale, ma ormai come una attività tra le altre che ha

una sua logica fondamentalmente funzionale, finalizzata a scopi delimitati

(per esempio la crescita personale). Il ruolo del volontario diventa

funzionale ad altri ruoli ora però vissuti in parallelo e ritenuti più rilevanti

dal punto di vista personale;

3) in entrambi i programmi muta in modo radicale la relazione tra

individuo e organizzazione, sempre più estrinseca e non fondativa di un

senso di membership rilevante per l’identità personale. Potremmo anche

dire che essere volontario diventa molto rilevante per il riconoscimento

sociale, diventa una “maschera” che si indossa per acquisire una buona

reputazione spendibile in altri campi;

4) muta anche la figura sociale del volontario non più concepito come

qualcuno che, senza ricercare alcun “ritorno” o vantaggio si dedica ai

bisogni degli altri, ma come qualcuno che impersona il ruolo per finalità di

crescita personale, di auto-realizzazione, di self-display;

5) cambiano i rapporti tra i volontari e tra le organizzazioni, laddove i

primi somigliano sempre più a quelli tra colleghi e i secondi a quelli di

competizione per un mercato dei servizi in espansione;

6) cambiano i tipi di attività da svolgere, sempre meno caratterizzati da

un contenuto politico, assistenziale, religioso e sempre più riferiti a compiti

“leggeri” ed esperienzialmente arricchenti;

7) cambia il significato dell’azione volontaria sempre più centrata su

attività di micro-cambiamento, sulla ricerca di soluzioni ad hoc e senza un

contesto di riferimento orientato al mutamento sociale collettivo;

8) cambia il riferimento alle grandi visioni ideali della società che

tendono a svanire, essendo sostituite dalla ricerca di alleanze sul territorio

che prescindono da ideologie e che tendono a riprodurre lo status quo con

pochi, ma precisi miglioramenti;

9) cambia il processo di selezione degli scopi del volontariato, sempre

meno scelti autonomamente dai volontari e sempre più decisi dall’alto, da

terze istanze non appartenenti al terzo settore. Il volontario diventa “forza

lavoro” per progetti decisi da élite;

10) cambia il rapporto tra volontari e appartenenti ad altre forme del

terzo settore, laddove la differenza tende a diventare meno chiara. Inoltre

aumentano le forme di volontariato ad altissimo turn over associazionistico,

laddove ciò che conta non è la fedeltà alla causa auto-definita in un

percorso di maturazione e deliberazione collettivo, ma il passare da

esperienza a esperienza entro campi di attività e mission diverse. Infine è in

atto una selezione di smart volunteer, cioè di quelle persone che possono

permettersi di fare volontariato, avendone le capacità, i tempi e i capitali

necessari.

Mi pare di poter concludere questo paragrafo con alcune riflessioni

abbastanza chiare ed evidenti. Il “nuovo volontariato” – fortemente

caratterizzato dal punto di vista generazionale – sta mutando di figura.

Sembra essere soggetto ad almeno due tendenze, spesso in contraddizione

reciproca: la spinta – dall’interno – alla flessibilizzazione dei compiti e

degli impegni e quella – dall’esterno – verso la ri-collettivizzazione etica.

In altri termini le forze della “privatizzazione” (e mercantilizzazione) e

della “pubblicizzazione” (e ri-collettivizzazione), procedono insieme

andando a generare un tipo di volontariato “individualizzato

istituzionalmente”. Se questa torsione tardo moderna agevola e abilita un

certo tipo di volontari (giovani, non ancora occupati, ideologicamente

neutri, in cerca di esperienze formative, bisognosi di creare un capitale

reputazionale, etc.), seleziona negativamente le forme più tradizionali e

quelle che non riproducono i mainstream. Ma è un altro il risultato più

“emergenziale” di questa nuova configurazione. Il processo ambiguo di

individualizzazione sta, a mio parere, innescando potentissimi processi di

“dividuazione”. Con “dividuazione” intendo un processo sociale che tende

a dividere la personalità individuale, ritagliando per ogni ruolo sociale un

suo aspetto (della personalità) e funzionalizzandolo al compito atteso

socialmente. In altri termini la personalità viene scomposta in tante sottopersonalità che devono adeguarsi ai compiti istituzionalizzati nei ruoli.

Potremmo anche parlare di Sé multipli, ma preferiamo il termine di

disposizioni molteplici del sé introdotta dal sociologo francese Bernard

Lahire (2013). In buona sostanza la società funzionalmente differenziata

crea sottosistemi specifici dotati di loro propri auto-valori autonomi. Il

processo di individualizzazione procede al crescere della differenziazione

sociale, proprio perché l’individuo incluso de jure e spesso de facto in

ciascun sottosistema, viene socializzato in modo complesso e plurale. Tale

socializzazione non viene però più sintetizzata dallo sviluppo ordinato di

una identità personale coesa (quello che alcuni autori chiamano il

“carattere”) capace di gerarchizzare e regolare l’identità sociale

pluralizzata. Al processo di individualizzazione che doveva in un certo

senso compensare l’acquisizione di disposizioni di ruolo pluralistiche –

generando un centro di controllo stabile e capace di identificazione e

individuazione forte, come per esempio il freudismo aveva sperato – viene

a sostituirsi una identità personale intra-differenziata capace di adattarsi e

reagire alle aspettative sociali e alle loro richieste di ruolo. L’individuo si

dividua, diviene un “medium” di possibilità variabili su cui la società può

imprimere qualsiasi forma. È esattamente ciò che il filosofo francese JeanMichel Besnier chiama l’homme simplifié, un individuo che serve solo

come indirizzo di processi anonimi di comunicazione e che perde

l’interiorità come capacità autonoma di riflessione, subissato di segnali da

decifrare e rifrangere (2013). Ancora meglio questo dividuo è definito dalla

psicanalista Catherine Ternynck (2012) come l’homme de sable, l’uomo

fatto di sostanza sabbiosa su cui la società imprime ogni sua “orma”, il

dividuo che non ha più alcuna vera sostanza da opporre alla colonizzazione

del sociale. Questo dividuo è come l’uomo senza qualità, colui che viene

riempito dalle attese sociali, ma che non può più gerarchizzarle attraverso

un orientamento personale, un ethos, perché manca di un centro identitario

reso vano dall’ironia che sprigiona l’aumento esponenziale del possibile

altrimenti. Così questo dividuo agirà ed esperirà in un certo modo a

seconda dei ruoli che impersonerà e a seconda delle attese a lui rivolte. Non

avrà il problema di integrare i diversi ruoli perché essi saranno mantenuti il

più possibile non comunicanti, immuni gli uni dagli altri. Vite parallele, ma

non di individui diversi ed auto-centrati, bensì all’interno di ogni dividuo

che moltiplica le proprie risposte alle aspettative sociali per agevolare i

processi comunicativi. Non occorre essere degli apocalittici per notare, ad

esempio, nell’utilizzo dei social media questa deriva alla intradifferenziazione della personalità: la creazione di avatar e di identità fittizie

e multiple è una risposta alla crescita della complessità sociale organizzata

per differenziazione funzionale (Bodei 2002). Così una parte della

psicologia contemporanea parla del Sé come collezione di sé molteplici e

dipendenti dal contesto – compartimentalizzati – che servono a ridurre una

complessità sociale non regolabile mediante un unico centro di controllo

identitario (McConnell 2011). In termini simili argomenta il filosofo remo

Bodei (2011) quando riflette sulle molteplici vite immaginarie che danno

forma ai Sé attuali, anche se lo fa da un punto di vista diverso, cioè come

possibilità di arricchire il proprio sé, in un mondo sociale che tende a

reificarlo. Per tornare a una descrizione sociologica, potremmo immaginare

una serie di Sé, contemporanei e paralleli, ognuno dei quali risponde, con

certe disposizioni, al contesto sociale (ai suoi codici e alle sue regole) in cui

si trova. Il buon padre che gioca affettuoso con i figlioletti, per poi

diventare spaventosamente esigente e sadico con i suoi dipendenti di

lavoro; simpaticamente giovanile con gli amici; seduttivo con le amiche;

senza pietà con gli avversari politici; pietosissimo con i vecchietti a cui fa

compagnia il sabato pomeriggio per volontariato; tenero e affettuoso con la

moglie, etc., tutto nello stesso individuo che, per l’appunto, si dividualizza.

Questo dividuo risponde alle richieste dei sotto-sitemi in modo stereotipato:

re-agisce alle loro pretese; ma queste “chiamate” non sono vocationes, non

sono beruf, appelli morali, per il semplice motivo che il dividuo non

oppone a tali pressioni alcuna barriera, alcuna “pausa” riflessiva che lo

difenda dall’immediatezza del comando: il dividuo somiglia

spaventosamente sa una “macchina banale” etero-programmata. Forse, se

gli andrà bene, svilupperà come compensazione una “interiorità”

immaginaria che lo schermerà dall’aggancio dei sistemi. Ma sarà soltanto

un “abisso” reattivo, non capace di ordinare la panoplia di stimoli da

mediare riflessivamente.

2.4. I meccanismi generativi della “dividualizzazione”: socializzazione

senza personalizzazione

Non è certamente la prima volta che si parla di crisi dell’individuo.

Basta ricordare che il Novecento si apre con la descrizione freudiana dell’Io

che non è più “a casa propria”; con quella darwiniana di un individuo che è

l’epifenomeno dell’evoluzione; con quella nietzschiana della fine

dell’uomo e della morte di Dio; con quella marxiana delle strutture

materiali latenti che generano le ideologie umanistiche, per non dimenticare

la descrizione dell’individuo metropolitano di Simmel. Questa forte critica

proseguirà per tutto il Novecento esplodendo nel cosiddetto post

modernismo a sfondo nichilista: a quel punto l’uomo non sarà che un

epifenomeno di altro. Ma l’incubazione è stata lunga e ha colpito diverse

“figure” dell’individualità occidentale – complice l’evento dei totalitarismi

– da quella del borghese represso e pseudo-razionale, fino a quella dell’eroe

che riesce a sciogliere i nodi gordiani con una de-cisione risolutiva. Tutta

l’arte del Novecento ha ironizzato, quando non più decisamente smontato,

l’idea di individuo trasparente, razionale e autonomo. Vorrei qui però

cercare di evidenziare almeno uno dei meccanismi generativi del

dividualismo, riprendendo le analisi di un autore che certamente non può

essere tacciato di vitalismo, irrazionalismo, postmodernismo: Jurgen

Habermas. I riferimenti espliciti per questa riflessione sono L’excursus

sulla appropriazione dell’eredità della filosofia del soggetto da parte della

teoria dei sistemi di Luhmann, contenuto in quel poderoso tour de force

critico ricostruttivo che è Il Discorso filosofico della modernità, e il

capitolo dedicato alla Individuazione tramite socializzazione. Sulla teoria

della soggettività di Georg Herbert Mead contenuto ne Il pensiero postmetafisico.

Habermas pone il problema dell’individualizzazione dal punto di vista

strettamente sociologico e cioè come risultato empirico di un processo di

differenziazione. Da Spencer a Durkheim, da Marx a Simmel, da Parsons a

Luhmann, la sociologia ha sempre coniugato la differenziazione sociale e

l’individualizzazione: l’individualismo, come aspettativa sociale e come

semantica culturale, è un valore culturale che diventa norma di

comportamento e di auto-stilizzazione. Con ciò l’individualizzazione è

sempre un “fatto sociale”, fino alla famosa e ironica definizione di Gehlen:

“un individuo è l’istituzione in un caso unico”. Il meccanismo genetico

della individualizzazione è genericamente spiegato nel seguente modo: nel

corso del tempo gli individui, in quanto organismi bio-psichici, vengono a

contatto con combinazioni sempre più diverse di strutture e ruoli sociali

(differenziazione delle cerchie sociali, à la Simmel; mutamento delle forme

di solidarietà à la Durkheim; razionalizzazione delle sfere di vita à la

Weber, etc.); ognuna di queste cerchie si distingue idealmente ed

empiricamente sempre di più dalle altre (in termini di aspettative) così che i

punti di sovrapposizione diminuiscono. Le diverse aspettative di ruolo a cui

ogni individuo viene socializzato nel corso della sua biografia (processo di

inclusione sociale), pongono problemi di interpretazione e di conflitto; per

poter agire entro tali configurazioni complesse, gli individui debbono

essere capaci di elaborare i conflitti (interpretativi); per poterlo fare devono

prendere distanza da ognuno dei “campi” o sfere di vita, costituendo nel

processo un centro personale di scelta (individuazione o personalizzazione).

In una situazione

normale gli individui si individuano tramite

socializzazione, auto-generando mediante processi riflessivi un centro di

regolazione (l’Io), che prende distanza dai ruoli sociali, riuscendo a

ordinare la complessità secondo un proiprio punto di vista ormai maturo e

responsabile.

Come si nota immediatamente, Habermas distingue tra

individualizzazione e individuazione. La radice dei termini è la stessa, dal

greco “atomo” che significa a livello empirico un “oggetto” singolo; a

livello ontologico un determinato ente non ulteriormente divisibile; a

livello logico qualcosa che non è predicabile di altro. Così detto un

individuo è tutto ciò che può essere identificato quantitativamente in

termini spazio-temporali: è una singolarità. È però evidente che questa

specificazione quantitativa descrive bene il mondo degli oggetti fisici, ma

non quello degli umani. Non a caso tutta la filosofia medievale cercherà di

introdurre distinzioni qualitative capaci di dare ragione di quello speciale

individuo che è l’essere umano, un “oggetto” che è anche soggetto (De

Monticelli 2009). Per comprenderne il motivo, basta un piccolo esempio. Si

può ben dire che Saulo di Tarso, Paolo e San Paolo siano lo stesso

individuo, dal punto di vista quantitativo; ma certamente non sono la stessa

persona, essendo intervenuto un processo di conversione, prima, e di

santificazione (cioè di riconoscimento sociale), poi, che ne hanno

qualificato diversamente la vita. Quel che conta è che con la crisi della

filosofia scolastica e dell’umanesimo cristiano, nella proto-modernità – in

specifico mediante Cartesio, Kant e l’idealismo – l’individuo comincia ad

essere compreso come la fonte spontanea del conoscere e come il soggetto

che agisce autonomamente. La sociologia della conoscenza spiegherebbe

questa trasformazione, con il cambiamento della forma di differenziazione

da una stratificata a una funzionale. Il concetto corrispettivo sarebbe quello

della inclusione dell’individuo in ogni sottosistema sociale con una

generalizzazione/rispecificazione del suo valore sociale, in quanto essere

umano con diritti universalmente riconosciuti. In questa innovativa

valorizzazione sociale dell’individuo vediamo quello che Charles Taylor ha

chiamato l’immaginario sociale moderno (2005). Di fatti quando parliamo

di individualismo moderno (termine sembra coniato da Tocqueville) o di

culto dell’individualità (concetto durkheimiano) stiamo riferendoci ad autorappresentazioni culturali dell’uomo (semantiche dell’individualità). Queste

rappresentazioni, queste messe-in-immagine, queste “epistemi” avrebbe

detto Foucault, non sono semplici appendici dell’individuo-oggetto, bensì

sue parti costituenti che influisco sul modo di vivere, di essere riconosciuti

e di auto-comprendersi degli individui nelle società. Ed è proprio a queste

auto-rappresentazioni culturalmente valide che dobbiamo ora rifarci,

riprendendo le fila del discorso sul “volontario”. Secondo Habermas,

infatti, a partire dal Settecento e soprattutto con l’ideologia economicista,

l’Occidente sviluppa una auto-interpretazione atomistica-strumentale e

individualistica dell’uomo. È la grande trasformazione sradicante di cui

parla gran parte della critica culturale del secondo Novecento (Polanyi

2010; Dumont 1993). L’uomo si identifica con un individuo autointeressato e strategicamente orientato agli altri, che si confronta con le sue

relazioni sociali in termini di risorse-vincoli: la famosa Dialettica

dell’Illuminismo di adorniana memoria. Con la scrittura tipica di

Habermas, sintetizziamo questo punto: «Nelle condizioni dell’agire

strategico, l’io dell’auto-determinazione e dell’auto-realizzazione viene a

cadere fuori dai riferimenti intersoggettivi. Il soggetto che agisce

strategicamente non attinge più ad un mondo della vita

intersoggettivamente condiviso; diventa egli stesso quasi privo di mondo, si

pone solo nei confronti del mondo oggettivo, compiendo scelte in base ai

criteri delle scelte soggettive. In ciò egli non è rinviato al riconoscimento

altrui. L’autonomia si trasforma in libertà arbitraria, l’individuazione del

soggetto socializzato si trasforma nella solitudine di un soggetto senza

vincoli che possiede se stesso» (1991, 228). Questo “individualismo

possessivo” a sfondo strumentale e solipsistico non ha nulla di naturale,

bensì è frutto una cultura e di un “immaginario” specifici. Il meccanismo

generativo che ne presiede l’emergere è così sintetizzabile: la società si

auto-differenzia in sotto-sistemi funzionalmente differenziati, ognuno dei

quali include l’uomo soltanto attraverso la mediazione del suo codice

specifico, rigettando tutto il resto. Davanti a questa funzionalizzazione,

l’uomo esperisce la moltiplicazione delle attese relative a suoi modi di

comportarsi in ambiti sociali diversi; le cerchie sociali da concentriche

diventano intersecantesi e la società stessa si presenta come una rete di

connessioni da attivare o meno a seconda del proprio interesse o degli

obblighi imposti dal contesto. Libertà e controllo sociale coesistono,

venendo scambiate contro legami sociali significativi. L’individuo moderno

è “quasi privo di mondo”, astrattamente libero ma simultaneamente

reificato, dovendo scambiare l’accrescimento di possibilità con forme

significative di legame sociale: Luhmann avrebbe detto che si tratta di

guadagnare “libertà, mediante indifferenza”. Si badi bene che questa libertà

(astratta) di decisione, non è altro che il rovescio di un “obbligo” latente ed

invisibile non facilmente tematizzabile (e che quindi agisce, nascosto, quasi

in termini di un Super-Ego che ingiunge paradossalmente al godimento). La

forma di individualismo che ne emerge è quella di un istanza di “Io” ridotta

a prestazione cognitiva d’adattamento passivo a un mondo sociale sempre

meno intelliggibile. Questo il tema ricorrente della critica corrosiva di un

filosofo come Zizek (2001). In termini heideggeriani l’individuo della

società è un campo di possibilità da pro-vocare, da slatentizzare nel modo

dell’impiego. L’individuo isolato e singolarizzato è letteralmente un

“impiegato” della società che non elabora affatto maggiore autonomia e

capacità di condurre la propria vita secondo un orientamento

personalizzante. Non vi è alcuna persona inconfondibile, alcuna prima

persona in rapporto costitutivo con altri: l’individualizzazione è un divenire

non-persona, ma individuo isolato e astratto. Di nuovo con la prosa classica

di Habermas: «L’immagine speculare dell’inclusione secondo la teoria dei

sistemi è cioè l’individuo liberato e singolarizzato che si vede, secondo

molteplici ruoli, posto di fronte a possibilità di scelta moltiplicantesi; in

verità egli deve prendere tali decisioni in base alle condizioni sistemiche

che non sono a sua disposizione. Come membro di organizzazioni, come

partecipante al sistema, l’individuo compreso dall’inclusione è sottomesso

ad un diverso tipo di dipendenza. Colui che viene incluso deve adattarsi ai

media di regolazione come il denaro e il potere amministrativo. Questi

esercitano un controllo sul comportamento che da una parte è

individualizzato poiché è improntato sulla scelta del singolo regolata da

preferenze, dall’altra parte è invece standardizzato, poiché accorda

possibilità di scelta soltanto in una dimensione previamente data (dell’avere

o del non-avere, dell’ordinare o del disobbedire)» (Habermas 1991, 232).

L’individuo moderno che pensa di possedere se stesso in modo strumentale

e singolare, non dispone delle condizioni sociali della sua fioritura. Potrà

solo essere individually enhanced and powered, ma mai persona che

fiorisce. Il modo di individualizzarsi, seguendo standard estrinseci ed eteronormati, non lo individua, o come preferisco dire non personalizza quella

vita individuale. La rete delle dipendenze aumenta di ora in ora; la gabbia

di acciaio di weberiana memoria diventa una congerie di dispositivi di

(in)dividuazione e identificazione che sembrano lasciare liberi gli individui,

ma che in realtà li dispongono a obbedire a logiche anonime e standard. E

si badi bene che questa logica di “colonizzazione” non riguarda solo il

mondo del lavoro o dell’amministrazione, bensì penetra anche nelle sfere

intime, fino a “commercializzare” la ricerca del partner (Illouz 2007) La

conclusione critica di Habermas, qui davvero discepolo della Scuola di

Francoforte, è chiara e di tale rilevanza da dover essere immediatamente

ripresa. Sarà infatti solo comprendendo questa genesi dell’individualismo,

che si potranno aprire nuove strade verso un immaginario sociale diverso

da quello moderno; quei sentieri interrotti dove l’uomo si auto-comprende

come «un soggetto capace di parlare e di agire, che si presenta ed

eventualmente si giustifica come persona insostituibile e inconfondibile di

fronte ad altri partecipanti al dialogo. Quest’autocomprensione, fonda

l’identità dell’Io. In essa l’autocoscienza viene ad articolarsi non come

autoriferimento di un soggetto conoscente, ma come l’auto-accertamento

etico di una persona capace di intendere e di volere» (Habermas 1991,

203). È solo così, nella ricerca di relazione mediata inter-soggettivamente,

nell’auto-relazione a sé indotta dalla relazione con il “prossimo”, che

l’individuo diventa persona, trascendendo le ferree logiche

dell’individualizzazione sistemica singolarizzante3.

3

Come è ben chiaro, sottoscrivo la pars destruens del discorso habermasiano, pur

non riconoscendo a quella construens, la via d’uscita cercata. Per questo si veda

Maccarini, A. e Prandini, R (2010).