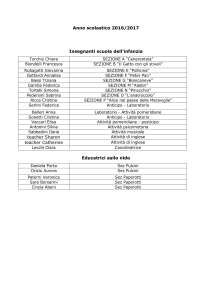

SISTEMA GAROFOLI

La collana “SISTEMA GAROFOLI” comprende:

DIRITTO CIVILE

Volume I – Teorico

Volume II – Pratico

Volume III – Giurisprudenziale

DIRITTO PENALE

Volume I – Teorico

Volume II – Pratico

Volume III – Giurisprudenziale

con elaborazione e coordinamento

a cura di

Floriana LISENA

Viviana RASCIO

DIRITTO PENALE

GIURISPRUDENZIALE

con coordinamento del volume a cura di

Floriana LISENA

CONCEPT E GRAPHIC DESIGN

Pantaleo MEZZINA

Aranea Internet Marketing s.r.l. - Molfetta (Ba)

www.araneamarketing.it

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MAGGIO 2015 DA:

Arti Grafiche Editoriali Srl

Via della Stazione, 41

61029 URBINO (PU)

Italy

© NELDIRITTO EDITORE srl, Piazza Galeria, 17 - Roma

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono

riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-6657-499-6

I lettori che desiderano essere informati sulle novità di Neldiritto Editore possono visitare il sito web www.neldirittoeditore.it o scrivere a [email protected]

PREMESSA

La collana “SISTEMA GAROFOLI” intende fornire una trattazione completa, schematica e approfondita su

tutti gli istituti e le questioni problematiche del diritto civile e del diritto penale, finalizzata alla preparazione

all’esame per la professione forense.

A tal fine, per i settori del diritto civile e del diritto penale sono stati predisposti tre volumi:

•

•

•

Vol. I – Teorico: contiene l’illustrazione degli istituti articolata in due sezioni: Disciplina normativa e

Questioni giurisprudenziali, collegate a possibili tracce di pareri e di atti;

Vol. II – Pratico: contiene lo svolgimento di 50 pareri e di 30 atti, con svolgimento “guidato” per

agevolare l’apprendimento del metodo di redazione delle prove da parte dei candidati;

Vol. III – Giurisprudenziale: contiene l’illustrazione di 50 schede di giurisprudenza, con

segnalazione dei diversi orientamenti interpretativi e delle relative argomentazioni sviluppate a

sostegno.

In tal modo si è inteso offrire un panorama completo della materia che, partendo dalle nozioni teoriche

fondamentali, affronta i casi pratici alla luce dei più rilevanti e recenti indirizzi giurisprudenziali.

In questo volume “Diritto penale – Giurisprudenziale”, sono contenute 50 schede di giurisprudenza,

nelle quali vengono affrontate le questioni problematiche all’attenzione del dibattito giurisprudenziale degli

ultimi anni. In ogni scheda, vengono segnalati:

– la questione;

– i diversi orientamenti interpretativi emersi;

– le argomentazioni sviluppate a sostegno di ogni orientamento.

La scheda si conclude con una breve indicazione della soluzione della traccia alla luce dei principi

giurisprudenziali esposti e con l’estratto delle motivazioni della sentenza di riferimento.

Maggio 2015

L’Autore

V

SOMMARIO

Schede di giurisprudenza

PARTE GENERALE

1.

I criteri discretivi tra abolitio criminis e abrogatio sine abolizione (Cass. pen., Sez. Un.,

16 giugno 2003, n. 25887)

2

Requisiti essenziali della delega (Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2013, n. 29415; Cass. pen.,

Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420)

10

Delega e posizioni di garanzia (Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4084; Cass. pen.,

Sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4123)

16

4.

Causalità omissiva (Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328)

26

5.

Offensività e reati di falso (Cass. pen., Sez. IV, 3 maggio 2012, n. 25409; Cass. pen., Sez.

Un., 27 novembre 2008, n. 6591)

39

Diffamazione e diritto alla libera espressione del pensiero (Cass. civ., Sez. III, 13 maggio

2014, n. 10337; Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2012, n. 69021)

48

Scriminanti e attività medica (Cass. pen., Sez. Un., 21 gennaio 2009, n. 2437; Cass. pen.,

Sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132)

57

Vizio di mente e disturbi della personalità (Cass. pen., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n.

9163)

70

Dolo eventuale e colpa cosciente (Cass. pen., Sez. I, 5 aprile 2013, n. 20465; Cass. pen.,

Sez. I, 14 giugno 2012, n. 23588; Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411)

83

10.

La colpa professionale (Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237)

99

11.

L’elemento psicologico nella preterintenzione (Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 2006, n.

13673; Cass. pen., Sez. I, 8 maggio 2013, n. 27161)

106

La responsabilità dello spacciatore per morte dell’assuntore (Cass. pen., Sez. Un., 22

maggio 2009, n. 22676)

115

L’errore sulla legge extrapenale: la distinzione fra errore sul fatto ed errore sul

precetto (Cass. pen., Sez. VI, 3 settembre 2012, n. 33590)

127

La distinzione fra circostanze ed elementi costitutivi del reato (Cass. pen., Sez. II, 15

ottobre 2013, n. 44446; Cass. pen., Sez. Un., 15 ottobre 2013, n. 44446)

134

2.

3.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

VI

15.

Tentativo ed elemento soggettivo (Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2005, n. 543; Cass.

pen., Sez. I, 22 ottobre 2010, n. 37516)

147

16.

L’applicazione del principio di specialità (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2011, n. 7537)

154

17.

La natura del reato continuato (Cass. pen., Sez. Un., 23 gennaio 2009, n. 3286)

166

18.

L’obbligo di impedire il reato altrui: il concorso mediante omissione (Cass. pen., Sez. I,

23 settembre 2013, n. 43273)

174

I presupposti soggettivi del concorso anomalo (Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2014, n.

9770; Cass. pen., Sez. V, 6 agosto 2013, n. 34036)

183

19.

PARTE SPECIALE

20.

Rapporti fra gli artt. 270 e 270 bis c.p. - Aggravante della finalità di terrorismo (Cass.

pen., Sez. V, 2 aprile 2012, n. 12252)

192

L’“oggettivizzazione” del dolo specifico nell’associazione con finalità terroristiche

(Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34989)

202

Corruzione in atti giudiziari susseguente (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n.

15208)

208

23.

La finalità dell’apposizione di sigilli (Cass. pen., Sez. Un., 10 febbraio 2010, n. 5385)

219

24.

Esercizio abusivo della professione di esperto contabile (Cass. pen., Sez. Un., 23 marzo

2012, n. 11545)

225

25.

Favoreggiamento e diritto di difesa (Cass. pen., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327)

235

26.

Reato associativo e reati fine: configurabilità del vincolo della continuazione (Cass.

pen., Sez. I, 16 novembre 2006, n. 39726; Cass. pen., Sez. I, 22 giugno 2007, n. 24750)

241

L’associazione per delinquere e la circostanza aggravante della transnazionalità (Cass.

pen., Sez. Un., 23 aprile 2013, n. 18374)

247

Concorso esterno in associazione mafiosa e sua evoluzione giurisprudenziale (Cass.

pen., Sez. V, 9 marzo 2012, n. 15727)

259

Maltrattamenti in famiglia e rilevanza della diversità culturale (Cass. pen., Sez. VI., 16

dicembre 2008, n. 46300)

277

La scelta fra pena detentiva e pena pecuniaria per il reato di diffamazione (Cass. pen.,

Sez. V, 13 marzo 2014, n. 12203)

282

Induzione alla prostituzione minorile: la condotta penalmente rilevante (Cass. pen.,

Sez. Un., 14 aprile 2014, n. 16207)

288

21.

22.

27.

28.

29.

30.

31.

VII

32.

Pornografia minorile e tentativo (Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2013, n. 41776)

298

33.

Violenza sessuale e sequestro di persona (Cass. pen., Sez. III, 28 marzo 2013, n. 22940)

304

34.

Violenza sessuale di gruppo e concorso nel reato di cui all’art. 609-bis c.p. (Cass. pen.,

Sez. III, 8 maggio 2014, n. 18901)

309

Il problema della configurabilità della violenza privata in relazione al picchettaggio

ostruzionistico e all’ostruzionismo stradale (Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 603)

315

Accesso abusivo ad un sistema informatico da parte del soggetto autorizzato (Cass.

pen., Sez. Un., 7 febbraio 2012, n. 4694)

322

37.

Tentativo di rapina impropria (Cass. pen., Sez. Un., 12 settembre 2012, n. 34952)

334

38.

Rapporti fra truffa e frode fiscale (Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2011, n. 1235)

345

39.

Rapporti fra il reato di truffa e il reato di indebita percezione di erogazioni a danno

dello Stato di cui all’art. 316-ter c.p. (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2011, n. 7537,

Cass. pen., Sez. Un., 27 aprile 2007, n. 16568 )

358

40.

Omesso versamento delle trattenute (Cass. pen., Sez. Un., 20 ottobre 2011, n. 37954)

371

41.

Ricettazione e dolo eventuale (Cass. pen., Sez. Un., 30 marzo 2010, n. 12433)

381

42.

Concorso fra reato associativo e delitti di riciclaggio o illecito reimpiego per i beni

ricavati dallo stesso reato associativo (Cass. pen., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 25191)

390

Il problema della rilevanza delle molestie arrecate con mezzi diversi dal telefono (Cass.

pen., Sez. I, 7 giugno 2012, n. 24670)

401

Inquinamento elettromagnetico e configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. (Cass.

pen., Sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 23262)

408

45.

Rapporti tra il reato di cui all’art. 707 c.p. e furto (Cass. pen., Sez. V, 19 febbraio 2010, n. 19047)

418

46.

Uso di gruppo di sostanze stupefacenti (Cass. pen., Sez. Un., 5 aprile 2013, n. 25401)

422

47.

L’ipotesi del fatto di lieve entità (Cass. pen., Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 14288)

436

48.

La circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti (Cass. pen.,

Sez. Un., 20 settembre 2012, n. 36258)

444

49.

Pubblicizzazione di semi di piante stupefacenti (Cass. pen., Sez. Un., 18 ottobre 2012, n. 47604)

454

50.

Il problema dell’applicabilità del reato di cui all’art. 6, co. 3, d.lgs. 286/98 allo straniero

irregolare e i rapporti con il giudicato penale (Cass. pen., Sez. Un., 27 aprile 2011, n.

16453)

462

35.

36.

43.

44.

VIII

SCHEDE

DI

GIURISPRUDENZA

Parte generale PARTE GENERALE

Scheda di giurisprudenza n. 1

I criteri discretivi tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione

TRACCIA

Nel gennaio del 2004, Tizio, docente universitario, nel corso di un colloquio con la studentessa Mevia, le

prospettava la possibilità di superare agevolmente l’esame che avrebbe dovuto sostenere a breve qualora

avesse accettato di avere un rapporto sessuale con il professore. Accettata la proposta di Tizio e fornita la

prestazione, Mevia superava l’esame universitario.

Caio, assistente del professor Tizio, avendo ascoltato il colloquio intercorso tra quest’ultimo e l’allieva, si

asteneva per lungo tempo dal denunciare il fatto per evitare di subire ripercussioni sulla propria carriera; la

denuncia di quanto appreso giungeva infatti solo dopo il pensionamento del professore. A seguito di richiesta

a rinvio a giudizio formulata dal Pm nel febbraio 2012, Tizio veniva tratto a giudizio per il reato di cui all’art.

317 c.p. e per il medesimo condannato nell’ottobre 2012 alla pena di quattro anni di reclusione.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 190

del 6 novembre 2012, dopo aver esaminato le questioni sottese alla traccia ed in particolare la problematica

della disciplina della successioni delle leggi penali nel tempo, rediga motivato parere in ordine alla possibilità

di proporre appello avverso la sentenza di primo grado.

1. La questione.

La necessità dell’individuazione di un criterio che distingua l’ipotesi di abolitio criminis da

quella dell’abrogatio sine abolitione nasce dalle diverse conseguenze che la disciplina

dettata dall’art. 2 c.p. prevede per l’una e per l’altra fattispecie: quel che infatti è necessario

comprendere, all’indomani dell’introduzione di una nuova norma che disciplini un fatto già

considerato reato da una norma precedente, è se si tratti di abolitio criminis o di abrogatio sine

abolitione, poiché mentre nel primo caso la nuova norma potrà estendere i suoi effetti favorevoli

anche a fatti ad essa precedenti, potendo travolgere anche un eventuale giudicato già formatosi,

non così nella seconda ipotesi.

Entrambi i casi rientrano nell’ambito della tematica della successione delle leggi penali nel

tempo, che contempla, appunto, le ipotesi in cui una nuova norma intervenga a regolare un fatto

delittuoso commesso sotto la vigenza di una legge ad essa precedente; tale fenomeno è sorretto,

per un verso, dal principio di irretroattività, di cui sono espressione l’art. 25, co. 2, Cost.

(“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso”) e l’art. 2 c.p. e, per altro verso, dal principio di retroattività della legge favorevole

(espressione del favor libertatis), esplicitato invece solo dall’art. 2 c.p.

Tale norma detta la disciplina precipua della successione delle leggi penali nel tempo, prendendo

in considerazione le ipotesi che in concreto possono verificarsi e regolando ognuna in maniera

autonoma. In particolare, l’art. 2 c.p.

2

Scheda di giurisprudenza n. 1 •

•

•

•

•

afferma, in generale, il principio di irretroattività della nuova incriminazione (co. 1);

regola l’ipotesi dell’abolizione di un’incriminazione, sia totale che parziale (abolitio

criminis), in ragione della quale opera il principio di retroattività della legge

favorevole, pervasivo al punto da poter travolgere un eventuale giudicato di

condanna (co. 2);

precisa che, qualora ci sia stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore

preveda esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva si converte

automaticamente in pena pecuniaria, in applicazione dell’art. 135 c.p. (co. 3);

prevede l’ipotesi di successione di leggi solo modificative (abrogatio sine abolitione),

in ragione della quale trova applicazione il principio di irretroattività della legge

sfavorevole e di retroattività della legge favorevole, fatto salvo il caso in cui si sia

già formato un giudicato di condanna (co. 4);

prevede alcune deroghe in relazione a leggi temporanee ed eccezionali (co. 5).

2. Gli orientamenti giurisprudenziali.

Tanto premesso, occorre dare atto dei tre teorie elaborate in dottrina e in giurisprudenza per

distinguere l’ipotesi di abolitio criminis (art. 2, co. 2, c.p.) da quella di abrogatio sine

abolitione (art. 2, co. 4, c.p.) e dunque comprendere quando una nuova norma sia effettivamente

abolitiva di una precedente incriminazione e quando invece sia solo modificativa della stessa. Tale

esigenza nasce nei casi in cui la norma successiva non sia chiara

2.1. Il primo orientamento: Il criterio del fatto concreto o della doppia

punibilità in concreto.

Un primo orientamento preme, al fine di distinguere fra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione,

sull’esatta perimetrazione del fatto delittuoso in concreto commesso, lasciando in disparte il

raffronto fra le norme di legge cui in astratto è riferito.

Argomento: Valutazione del fatto concreto. Per accertare se il rapporto fra legge

anteriore e legge posteriore sia da inquadrare nell’ambito del secondo o del quarto comma dell’art.

2 c.p., una parte della giurisprudenza (Cass. pen., Sez. I, 22 febbraio 2005, n. 6775) ritiene

opportuno verificare se il fatto in concreto commesso, punito dalla legge anteriore, sia punito

anche da quella posteriore, a prescindere da una valutazione in astratto delle due norme,

che ben potrebbero prestare anche elementi del tutto eterogeni fra di loro (prima punibile, dopo

punibile, quindi punibile).

Tale tesi, tuttavia, ha prestato il fianco a tre tipi di obiezioni:

• in primo luogo, è possibile che un fatto delittuoso rientri in concreto seppur per

aspetti diversi in entrambe le norme incriminatrici: ciò comporterebbe la possibile

violazione del principio di irretroattività, finendo per ipotesi con l’attribuire

rilevanza penale ad elementi che in precedenza ne erano invece privi;

• ancora, far dipendere far dipendere l’accertamento del rapporto in esame dal

criterio del fatto concreto vorrebbe dire esporre la soluzione del problema a criteri

del tutto causali, non predeterminati dal legislatore, lasciando così il confine fra

3

Parte generale •

il lecito e l’illecito a valutazioni compiute ex post dal giudice;

infine, nel momento in cui il legislatore sceglie fra abolitio e mutatio criminis,

quel che preme in favore dell’una o dell’altra non sono i fatti concreti che danno

luogo a punibilità, ma valutazioni su condotte generali ed astratte prese in

considerazione poiché contrastanti con i valori tutelati dall’ordinamento.

2.2. Il secondo orientamento: La continuità normativa.

Un secondo orientamento (Cass. pen., Sez. I, 7 dicembre 2005, n. 44702) ritiene invece

necessario risolvere la questione alla luce di un criterio valutativo, affermando o negando la

continuità fra le norme sulla scorta di un’attenta valutazione sia dell’interesse protetto che della

modalità di aggressione.

Argomento: Valutazione della continuità del tipo di illecito. In ragione dell’applicazione

di tale criterio, l’abolitio criminis sarebbe da escludere ogni qualvolta la norma posteriore

regoli una fattispecie delittuosa in termini sostanzialmente omogenei sotto il profilo del

bene giuridico e della tipologia di offesa; in tal caso, sarebbe unica la ratio incriminatrice dei due

illeciti, differenziandosi le due norme solo in relazione alla tecnica di repressione del reato.

Anche tale orientamento non è però risultato esente da critiche:

• per un verso, la perfetta identità sia del bene giuridico che della tipologia di offesa

sarebbe rinvenibile solo in presenza di fattispecie di reato anch’esse perfettamente

identiche: verrebbe meno in tal modo l’utilità del criterio;

• per altro verso, anche tale criterio lascerebbe eccessivo spazio alla

discrezionalità del giudice, che si troverebbe a dover risolvere la questione in

base a valutazione meramente sostanzialiste.

2.3. Il terzo orientamento: Il rapporto strutturale.

Un’ultima tesi, oggi maggioritaria, ritiene infine di poter giungere alla soluzione del problema

applicando un criterio di tipo strutturale.

Argomento: Necessarietà di un approccio formalistico. Entrambi i criteri menzionati

peccano di un eccessivo sostanzialismo che mal si concilia con le esigenze di garanzia insite nel

diritto penale. In virtù di ciò, tale orientamento preme sulla necessità che il problema sia risolto alla

luce di un approccio del tutto formale. In tal senso, è necessario analizzare il rapporto

strutturale fra le fattispecie interessate al fine di verificare l’esistenza o meno di una continuità

normativa fra le stesse.

Il criterio alla luce del quale comprendere se si sia in presenza di abolitio criminis o di

abrogatio sine abolitione sarebbe un criterio cd. di specialità o di continenza, per il quale c’è

continuità normativa (e dunque una successione solo modificatrice) fra due norme qualora fra

le stesse sussista un rapporto di specialità in senso logico-formale e, dunque, una norma

contenga tutti gli elementi dell’altra ed uno o più elementi specializzanti (una delle due norme

contiene un elemento specializzante rispetto ad un elemento dell’altra) o in aggiunta (una delle

due norme può esser definita come generale rispetto ad un’altra che, pur avendo la medesima

struttura, contiene uno o più elementi in aggiunta).

4

Scheda di giurisprudenza n. 1 In particolare, solo in presenza di un rapporto di specialità di tal fatta potrebbe

applicarsi l’art. 2, co. 4, c.p., e non anche, naturalmente, nella contrapposta ipotesi di

incompatibilità eterogeneità delle norme in successione, in cui dovrebbe essere invece affermata

una vera e propria abolitio criminis.

Alla verifica della sussistenza di un rapporto di specialità (e dunque una verifica in

astratto), deve poi necessariamente accompagnarsi anche una verifica di tipo concreto, volta ad

accertare che il fatto delittuoso posto in essere dal soggetto agente sia effettivamente

compreso in entrambe le norme in successione: qualora l’analisi superasse anche questa

seconda verifica, non vi sarebbe più alcun dubbio circa l’identità del nucleo di disvalore penale del

fatto in entrambe le disposizioni in successione, cosa che fonda pienamente l’applicabilità dell’art.

2, co. 4, c.p.

3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Accoglimento del

criterio fondato sul rapporto strutturale fra le norme in successione.

Il criterio che fonda la distinzione sul rapporto strutturale fra le norme, da valutare in astratto, è

oggi quello maggiormente utilizzato della giurisprudenza (Cass. pen., Sez. II, 2 dicembre

2014, n. 5723; Cass. pen., Sez. IV, 24 ottobre 2014, n. 50047; Cass. pen., Sez. IV, 12 marzo 2013,

n. 11792; Cass. pen., Sez. IV,12 marzo 2013, n. 11794; Cass. pen., Sez. I, 15 febbraio 2013, n.

7495; Cass. pen., Sez. Un., 12 giugno 2009, n. 24468; Cass. pen., Sez. I, 18 gennaio 2006, n.

3999); in particolare, la Corte di Cassazione, in una sentenza resa a sezioni unite (Cass. pen., Sez.

Un., 16 giungo 2003, n. 25887), oltre a confermare la validità del criterio fondato sul rapporto

strutturale, ha altresì criticato la distinzione fra specialità per aggiunta e specialità per

specificazione.

Per quel che concerne tale distinzione, a ben vedere, asserisce la Corte, sia nell’uno che

nell’altro caso, infatti, è presente quella situazione di doppia punibilità in astratto espressione

di continuità normativa; in secondo luogo, a voler valutare il singolo elemento di una fattispecie si

correrebbe il rischio di ricadere in quell’incertezza normativa, naturalmente connessa a valutazioni

di tipo sostanziali, che ha giustificato l’abbandono dei criteri del fatto concreto e della continuità

normativa.

Per quel che riguarda l’applicazione del criterio della continenza, la Corte ha infatti affermato che

“in tema di successione di leggi penali, perché sia applicabile la regola del terzo (ora quarto)

comma dell’art. 2 c.p., occorre che il fatto costituente reato secondo la legge precedente sia tuttora

punibile secondo la uova legge, mentre non sono più punibili i fatti commessi in precedenza e

rimasti fuori dal perimetro della nuova fattispecie. Tale situazione va verificata in base al criterio

della coincidenza strutturale fra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, senza

che sia necessario, di regole, fare ricorso ai criteri valutativi del bene tutelato o delle modalità di

offesa. L’art. 2 c.p., infatti, pone, nei commi che lo costituiscono una sequenza di regole fra loro

collegate in modo che s chiariscono a vicenda: perché operi la regola del terzo (oggi quarto)

comma deve essere esclusa l’applicabilità del primo e del secondo comma. Ne consegue che un

fatto è punibile se, astrattamente considerato e sulla base dei criteri enunciati, rientra nell’ambito

normativo di disposizioni che si sono succedute nel tempo e, quando ciò accade e nei limiti in cui

accade, non opera l’effetto abolitivo della disposizione successiva”.

5

Parte generale Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:

SOLUZIONE DELLA TRACCIA

Nel caso di specie, si ritiene di dover sconsigliare a Tizio la proposizione di un appello avverso la sentenza di

primo grado di condanna, nei confronti, per il reato di cui all’art. 317 c.p., e dunque per concussione. Invero,

come ha avuto modo di affermare di recente la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. Un., 24 ottobre

2013, n. 12228), facendo applicazione del criterio fondato sul rapporto strutturale, sussiste continuità

normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317

c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale. Per la Suprema Corte, dunque,

la suddivisione operata dal legislatore della novella del reato di cui al previgente art. 317 c.p. nelle due figure

di concussione per costrizione, di cui all’attuale art. 317 c.p., e di induzione a dare o promettere utilità, di cui

all’art. 319 quater c.p., non ha comportato alcuna depenalizzazione, ma solo una vicenda modificativa delle

fattispecie sotto il profilo della pena, più grave nella disciplina attuale.

Un eventuale giudizio di appello non potrebbe dunque che confermare quanto deciso dal giudice di primo

grado.

LA SENTENZA DECISIVA

Cass. pen., Sez. Un., 16 giugno 2003, n. 25887

Estratto

[...Omissis...]

I diversi criteri adottati hanno giustificato, anche sulla base delle scelte operate di volta in volta dall’interprete,

soluzioni contrapposte e originato nei tempi più recenti contrasti giurisprudenziali, che hanno dato causa a

numerosi interventi delle Sezioni unite.

Secondo una teoria tradizionale per stabilire se c’è o meno continuità normativa occorre verificare se esiste

la doppia punibilità in concreto e dunque se il fatto punito dalla legge anteriore è punito anche da quella

posteriore (“prima punibile, dopo punibile, quindi punibile”). Si è però giustamente obiettato che è possibile

che un fatto concreto rientri per aspetti diversi nella previsione di due norme incriminatici che si succedono,

in una situazione cioè in cui in realtà tra le due leggi penali c’è un rapporto di contiguità temporale ma non

una coincidenza contenutistica, di modo che debba concludersi che il fatto previsto dalla norma successiva

prima non costituiva reato, anche se la nuova legge è diretta a regolare una situazione che in precedenza,

ma per aspetti diversi, era regolata dalla norma incriminatrice abrogata. Se si optasse per la continuità

quando un fatto concreto commesso sotto il vigore della legge abrogata rientra, per aspetti diversi, nella

previsione della nuova legge si farebbe di questa un’applicazione retroattiva, in quanto quel fatto verrebbe

punito solo per aspetti che prima erano privi di rilevanza penale. Esempi di una situazione del genere

possono rinvenirsi nel reato dell’art. 2 d. lg. 10 marzo 2000, n. 74, in rapporto a quello dell’art. 4, lett. d), d. l.

10 luglio 1982, n. 429, perché, come hanno chiarito Sezioni unite (sent. 25 ottobre 2000, Di M., in Cass. pen.,

2001, p. 448), il fatto previsto dalla legge successiva non era punibile in base alla legge precedente, la quale

prevedeva invece solo un antefatto “meramente strumentale e prodromico”, e nel reato dell’art. 22, comma

10, d. lg. 25 luglio 1998, n. 286, in rapporto a quello dell’art. 12, comma 2, l. 30 dicembre 1986, n. 943,

perché, come anche in questo caso hanno chiarito le Sezioni unite (sent. 9 maggio 2001, D., in Cass. pen.,

2002, p. 502), il fatto previsto dalla legge successiva (occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di

soggiorno) è radicalmente diverso da quello previsto dalla legge precedente abrogata (occupazione di

lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell’autorizzazione al lavoro).

Esclusa così la teoria della doppia punibilità in concreto le tesi elaborate muovono da due approcci diversi:

6

Scheda di giurisprudenza n. 1 quello di tipo strutturale e quello di tipo valutativo. Il primo si svolge su un piano essenzialmente formale,

richiedendo che la fattispecie della legge successiva comprenda in tutto o in parte fatti rientranti nella

previsione della legge sostituita o abrogata, ossia che tra le fattispecie incriminatrici che si susseguono esista

un rapporto logico - strutturale di genere a specie (o viceversa), mentre il secondo ricerca una continuità tra

le leggi attraverso valutazioni concernenti il bene giuridico e le modalità dell’offesa e può essere considerato

sia alternativo al primo, sia cumulativo, cioè tale da operare attraverso una verifica ulteriore, dopo il

superamento del vaglio logico - strutturale, aggiungendo così all’impiego dei criteri formali quello di criteri di

tipo sostanziale o valutativo.

La questione circa i rapporti tra le norme e l’individuazione di una situazione di continuità o discontinuità si

intreccia, complicandosi ulteriormente, con le regole processuali della cognizione o dell’esecuzione, e ha

indotto talvolta alla ricerca di soluzioni complessive o a conclusioni totalmente abolitrici, giustificate con la

considerazione che le regole processuali comunque impedirebbero l’accertamento degli elementi del fatto

previsti dalla legge incriminatrice successiva. Il groviglio tra le norme dell’art. 2 c.p. e quelle processuali però

va districato tenendo distinti i due campi, sicché il nodo dell’alternativa continuità o abolizione va sciolto

prescindendo dai profili processuali, vale a dire senza pensare ai processi in corso o alle condanne

irrevocabili, come se la questione riguardasse un fatto per il quale il procedimento penale non è ancora

iniziato, un fatto, in ipotesi, commesso il giorno prima dell’intervento legislativo, e si dovesse stabilire se quel

fatto, per il quale il processo deve ancora iniziare, rimanga o meno punibile.

I criteri elaborati dalla dottrina hanno talvolta messo in ombra quelli fissati legislativamente, di modo che la

soluzione delle questioni ha finito con l’essere ricercata in tali criteri piuttosto che nelle disposizioni dell’art. 2

c.p., dalle quali invece occorre muovere.

L’art. 2 c.p. pone nei commi che lo costituiscono una sequenza di regole tra loro collegate in modo che si

chiariscono a vicenda: perché operi la regola del terzo comma deve essere esclusa l’applicabilità sia del

primo, sia del secondo comma. Ciò significa, da un lato, che in una vicenda di successione di leggi penali,

perché un fatto rimanga punibile, occorre non solo che sia tale in base alla nuova legge ma anche che la

nuova fattispecie costituisse reato già in base alla legge precedente (altrimenti, come si è detto, si avrebbe

un’applicazione retroattiva della nuova legge, in contrasto, oltre che con l’art. 2, comma 1, c.p., anche con

l’art. 25, comma 2, Cost.) e, dall’altro, che i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della

nuova fattispecie non sono più punibili “e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione egli effetti penali”

(art. 2, comma 2, c.p.).

Il primo e il secondo comma dell’art. 2 c.p. individuano un rapporto diretto tra norma e fatto, rimanendo da

stabilire quali siano gli aspetti di questo rilevanti, se solo quelli descritti dalla fattispecie incriminatrice o anche

quelli che siano frutto di qualificazioni esterne, cioè se rilevi o meno una successione di leggi richiamate da

elementi normativi. Esempio ricorrente in giurisprudenza è quello della calunnia, per la quale si pone la

questione se è o meno applicabile la regola dell’art. 2, comma 2, c.p. nel caso in cui sia abrogata la

disposizione che prevedeva come reato il fatto oggetto dell’incolpazione (v., da ultimo, Sez. VI, 21 maggio

1999, Z., in Cass. pen., 2000, p 2254). Il terzo comma invece, che non a caso parla di reato e non di fatto,

individua un rapporto prima tra le norme e solo dopo tra queste e il commesso reato.

Perché dunque non vi sia una totale abolizione del reato previsto dalla disposizione formalmente sostituita

(oppure abrogata con la contestuale introduzione di una nuova disposizione collegata alla prima) occorre che

la fattispecie prevista dalla legge successiva fosse punibile anche in base alla legge precedente, rientrasse

cioè nell’ambito della previsione di questa, il che accade normalmente quando tra le due norme esiste un

rapporto di specialità, tanto nel caso in cui sia speciale la norma successiva quanto in quello in cui speciale

sia la prima. Però se è la norma successiva ad essere speciale ci si trova in presenza di un’abolizione

parziale, perché l’area della punibilità riferibile alla prima viene ad essere circoscritta, rimanendone espunti

tutti quei fatti che pur rientrando nella norma generale venuta meno sono privi degli elementi specializzanti.

Si tratta di fatti che per la legge posteriore non costituiscono reato e quindi restano assoggettati alla regola

del secondo comma dell’art. 2 c.p., anche se tra la disposizione sostituita e quella sostitutiva può ravvisarsi

7

Parte generale una parziale continuità. Perciò per questi fatti non opera il limite stabilito dall’ultima parte del terzo comma

dell’art. 2 c.p. e quando è stata pronunciata una condanna irrevocabile il giudice dell’esecuzione deve

provvedere a revocarla a norma dell’art. 673 c.p.p.

Risponde al senso comune, oltre che al disposto dell’art. 2 c.p., la regola che mantiene la punibilità di un fatto

se questo, astrattamente considerato, rientra nell’ambito normativo di due disposizioni che si sono succedute

nel tempo. Quando avviene ciò infatti, e nei limiti in cui avviene, di regola non opera, e non avrebbe ragione

di operare, l’effetto abolitivo retroattivo della disposizione successiva.

Si è obiettato che l’applicazione della legge successiva speciale a fatti commessi prima si risolve in ogni caso

in un’applicazione retroattiva di questa, in quanto dà rilevanza a elementi specializzanti che in precedenza

non l’avevano, ma l’obiezione non coglie nel segno, non solo perché, come è stato rilevato, condurrebbe a

conclusioni assurde e inaccettabili (e nell’interpretazione l’argumentum ab absurdo non è da sottovalutare),

ma anche e soprattutto perché in un caso del genere si è puniti per un fatto previsto come reato anche dalla

legge precedente, sicché la punibilità non è determinata da un’applicazione retroattiva della legge

successiva. Questa, a ben vedere, quando risulta speciale rispetto alla precedente, si limita a ritagliare una

porzione della vecchia, ad individuare una sottofattispecie, di cui conserva la punibilità impedendo che

rispetto ad essa l’abrogazione abbia un effetto retroattivo abolitivo.

Insomma, mantenere la punibilità di un fatto commesso nel vigore di una norma generale quando essa è

stata sostituita con una norma speciale non significa fare un’applicazione retroattiva di questa ma piuttosto

escluderne l’efficacia abolitrice per la porzione della fattispecie prevista dalla norma generale che viene a

coincidere con quella della norma speciale successiva. C’è da chiedersi, anche con riferimento all’art. 3 Cost,

quale razionalità potrebbe avere una regola, diversa da quella indicata, in base alla quale verrebbe esclusa

la punibilità di un fatto costituente reato, commesso prima dell’entrata in vigore di una nuova legge che ne

conferma il carattere di illecito penale.

Un’evenienza del genere non può essere esclusa in modo assoluto, ma deve trovare una sicura fonte nella

nuova legge. Le regole dell’art. 2 c.p. infatti sono derogabili sia nel senso della c.d. ultrattività o meglio della

perdurante attività (art. 2, comma 4, c.p.), quando manca la continuità, sia nel senso della esclusione della

continuità, quando ne ricorrerebbero le condizioni. È quindi possibile che nella legge successiva vi siano

elementi indicativi della volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei reati commessi in precedenza,

benché esistano le condizioni per l’applicabilità della regola dell’art. 2, comma 3, c.p.

Si pensi per esempio a reati collegati con una particolare situazione politica, economica, sociale o giudiziaria

e a una legge, diretta al tempo stesso a modificare tale situazione e la disciplina penale, la quale, pur

stabilendo che alcuni fatti continuano a costituire reato, intenda escluderne per il passato la punibilità:

chiudere con il passato senza indulgenze per il futuro, nel presupposto che la situazione politica, economica,

sociale o anche giudiziaria che quei reati aveva originato, e in qualche modo giustificato, o che ne ha reso

comunque problematico e discutibile il perseguimento richieda un cambiamento che si proietti verso il

passato fino al punto della totale abolizione dei reati precedentemente commessi.

Dunque un’evenienza che non può essere esclusa, ma che nell’ambito della disciplina della successione di

leggi penali non costituisce certo la regola. Perciò il criterio normale deve essere quello che porta a ricercare

un’area di coincidenza tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, senza che sia necessario

rinvenire conferme della continuità attraverso criteri valutativi, come quelli relativi ai beni tutelati e alle

modalità di offesa, assai spesso incapaci di condurre ad approdi interpretativi sicuri, come dimostrano i

numerosi contrasti che si sono manifestati tanto nella giurisprudenza quanto nella dottrina quando si è

trattato di farne applicazione in numerose recenti vicende legislative in materia penale.

È vero che le sentenze delle Sezioni unite 25 ottobre 2000, Di M., cit., 9 maggio 2001, D., cit. e 13 dicembre

2000, S. hanno fatto riferimento, oltre che ai criteri strutturali, a quelli valutativi, ma è da ritenere che il

passaggio ai secondi non sia di regola necessario e debba avvenire solo se vi sono elementi univocamente

indicativi di una volontà legislativa totalmente abolitrice, che nei casi esaminati dalle prime due sentenze

citate era già desumibile, come si è visto, dall’esame logico - strutturale delle norme in successione.

8

Scheda di giurisprudenza n. 1 È da considerare che chi di recente in dottrina ha sostenuto la necessità di un controllo bifasico, nell’idea che

andrebbe sempre ricercata la conferma della punibilità facendo seguire alla verifica strutturale una verifica

valutativa, ha riconosciuto che nel caso in cui dovesse giungersi all’esclusione della punibilità di fatti che

continuano ad essere previsti come reato ci si troverebbe in presenza di un esito assimilabile a quello tipico

dell’amnistia, e questa ricostruzione convince che l’abolizione senza una formale discontinuità costituisce

una situazione, eccezionale o quanto meno anomala, che richiede sicuri indici di una volontà legislativa in tal

senso, in mancanza dei quali debba, senza necessità di ulteriori conferme, trovare applicazione la regola del

terzo comma dell’art. 2 c.p.

È da aggiungere che la conclusione cui si è pervenuti in tema di successione di leggi incriminatrici non

riguarda anche la diversa ipotesi in cui l’abrogazione di una disposizione rende applicabile un’altra

disposizione preesistente, come è avvenuto nel caso dell’abrogazione della disposizione relativa al reato di

oltraggio, sulla quale sono intervenute le Sezioni unite con la sentenza 27 giugno 2001 A. (in Cass. pen.,

2002, p. 483) affermando che “la detta vicenda legislativa... non configura una ipotesi di successione

intertemporale di leggi penali, di cui al comma 3 dell’art. 2 c.p.”, perché “quest’ultima disposizione ha per

presupposto una diversità di norme incriminatrici, di cui una cronologicamente precedente all’altra”.

Affermazione che non esclude concettualmente l’esistenza di un’ipotesi di successione di leggi ma più

semplicemente nega che si tratti di un’ipotesi regolata dall’art. 2, comma 3, c.p., e soprattutto dall’ultima parte

della disposizione, relativa alle condanne irrevocabili, dato che secondo le Sezioni unite, nel caso

considerato, resta ferma, nel giudizio, la possibilità di “applicazione degli artt. 594 e 61 n. 10 c.p., sempre che

ricorra in concreto la condizione di procedibilità della querela, specificamente richiesta in relazione

all’ingiuria”.

Nell’ipotesi di sostituzione, formale o sostanziale, di una disposizione incriminatrice la nuova disposizione

esprime di per sè un giudizio di disvalore che giustifica, nei limiti già detti, una conclusione di continuità;

invece nell’ipotesi di abrogazione di una disposizione speciale, con possibile espansione applicativa della

disposizione preesistente generale, ci si trova in presenza di una valutazione legislativa meramente negativa

della disposizione abrogata, sicché non ci si può non interrogare sul significato dell’abrogazione e, a ben

vedere, può anche prospettarsi la possibilità che l’abrogazione si risolva in un’abolizione del reato previsto

dalla disposizione abrogata, non solo per il passato ma anche per il futuro, come una parte della

giurisprudenza e della dottrina ha ritenuto in seguito all’abrogazione dell’art. 552 c.p. (procurata impotenza

alla procreazione), che risultava speciale rispetto all’art. 583, comma 2, n. 3, c.p. (lesioni da cui sia derivata

la perdita della capacità di procreare).

In ogni caso si tratta di un’ipotesi in cui, anche ove si ritenesse applicabile il terzo comma dell’art. 2 c.p., le

determinazioni sulla continuità normativa e soprattutto quelle più specifiche sulla conservazione o sulla

revoca di un’eventuale sentenza di condanna irrevocabile (si pensi al caso dell’oltraggio) dovrebbero

normalmente, attingere, oltre che a criteri strutturali, anche a criteri valutativi.

[...Omissis...]

9

Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 2

Requisiti essenziali della delega

TRACCIA

Tizio è legale rappresentante della Alfa trasporti S.r.l. che si occupa di effettuare trasporti mediante

autoarticolati in tutta Europa.

In data 5 maggio 2014, uno degli autoarticolati è coinvolto in un grave sinistro: l’autista Caio, perdendo il

controllo del mezzo mentre viaggiava nella corsia di destra dell’autostrada, nei pressi di una curva viene a

collidere con un’auto che si trovava alla sua sinistra, provocando la morte del conducente Sempronio e del

passeggero Mevio.

Durante le indagini, si scopre che il sinistro è dovuto a un malfunzionamento dell’impianto frenante e che

l’automezzo era privo del certificato di revisione previsto dalla legge. Il consulente tecnico nominato dal PM

accerta altresì che l’incidente non è in alcun modo addebitabile a Caio in quanto egli viaggiava a velocità

inferiore ai massimi consentiti e comunque conforme alle condizioni atmosferiche e del traffico e ha compiuto

tutte le manovre d’emergenza possibili.

Il mezzo pesante, infatti, privo dell’impianto frenante aveva accumulato velocità lungo una discesa e,

nonostante i tentativi dell’autista di fermarne l’inerzia, era uscito di strada in prossimità di una curva,

dapprima scontrandosi con il guardrail di destra e poi scartando improvvisamente a sinistra e schiacciando

l’auto di Mevio e Sempronio contro la barriera di cemento che separa le due carreggiate autostradali.

Infine, secondo il medico legale, il decesso di Mevio e Sempronio era certamente addebitabile al sinistro, in

quanto proprio lo scontro con la barriera in cemento aveva provocato gravi traumi agli occupanti da cui era

conseguita la morte.

Tizio, quindi, viene tratto a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo plurimo commesso in

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per aver consentito che il mezzo viaggiasse

senza aver previamente effettuato la prescritta revisione, accertamento dal quale sarebbe certamente

emerso il difetto all’impianto frenante dovuto all’usura.

Tizio, preoccupato delle conseguenze dell’accaduto e consapevole di aver delegato la verifica della

conformità dei mezzi e i relativi adempimenti all’Ing. Primo, dirigente responsabile dei mezzi, con atto scritto

datato 1 aprile 2013 e accettata contestualmente dal delegato, si rivolge ad un legale per avere

delucidazioni.

Il candidato, premessi cenni sui requisiti della delega di funzioni in ambito penale, rediga motivato parere.

1. La questione.

Posta l’ammissibilità della delega di funzioni (per il cui approfondimento si rinvia alla Scheda di

giurisprudenza n…), il d. lgs. n. 81/2008 ne ha definitivamente fissato i requisiti di validità ed

efficacia.

L’art. 16 infatti afferma che “la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non

espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla

specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti

dalla specifica natura delle funzioni delegate;

10

Scheda di giurisprudenza n. 2 d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle

funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di

funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto

espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso

i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.

2. L’apporto della giurisprudenza.

Prima dell’intervento chiarificatore del d. lgs. n. 81/2008, la giurisprudenza si era interrogata su

quali dovessero essere i parametri cui il datore di lavoro avrebbe dovuto attenersi per conferire

delega; i requisiti individuati così in via pretoria hanno finito con l’essere assorbiti dalla citata

normativa.

In ragione di ciò, risulta interessante un approfondimento dei medesimi.

2.1. Atto scritto recante data certa (art. 16, co. 1, lett. a).

Il requisito della necessità della forma scritta della delega, con data certa, deve essere

interpretato quale forma ad substantiam della delega medesima, in assenza della quale dunque

nessuna efficacia potrà essere ricondotta all’atto. Per vero, prima del d.lgs. n. 81/2008, in

giurisprudenza una corrente minoritaria (Cass. pen., 11 marzo 1999, n. 3255; Cass. pen., 13

dicembre 1995, n. 12360; Cass. pen. 11 luglio 1995, n. 7662; Cass. pen. 13 novembre 1992, n.

10978) aveva cercato di affermare la validità della delega anche qualora questa potesse essere

provata mediante fatti concludenti o avvalendosi di testimoni, pur affermandosi comunque che

la stessa dovesse essere puntuale, espressa e specifica.

Ciò, tuttavia, com’è facile intuire avrebbe potuto creare notevoli margini di incertezza e

discrezionalità, soprattutto in considerazione del fatto che il momento del conferimento avrebbe

potuto non coincidere con quello dell’accettazione della medesima, creando così ovvie difficoltà in

relazione all’accertamento della responsabilità penale.

2.2. Professionalità ed esperienza del delegato (art. 16, co. 1, lett. b).

Anche tale parametro era stato definito come imprescindibile dalla giurisprudenza ancor prima del

d.lgs. n. 81/2008 (Cass. pen., 2 aprile 1997, n. 3045; Cass. pen., 13 dicembre 1995, n. 12360;

Cass. pen., 23 marzo 1994, n. 3455; Cass. pen., 23 febbraio 1993, n. 1760; Cass. pen., 5 luglio

1993, n. 6576), che anzi già pretendeva che la delega fosse conferita “ad un soggetto in possesso

delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro e dotato di

particolare esperienza nell’organizzazione dei c.d. presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro,

anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall’impresa”.

Era ed è naturalmente necessario che tali qualità permangano nel soggetto delegato e che tale

permanenza sia verificata periodicamente. Infatti, la mancanza ab origine della professionalità

nel soggetto delegato o il suo venir meno nel corso del tempo, potrebbero condurre

11

Parte generale all’affermazione in capo al delegante di una culpa in eligendo, per aver scelto una persona

professionalmente e tecnicamente incapace di assolvere alle funzioni oggetto di delega, oppure di

una culpa in vigilando, per non aver svolto le opportune verifiche e la necessaria vigilanza sul

soggetto delegato.

2.3. Attribuzione al delegato dei poteri di organizzazione, gestione e

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (art. 16,

co. 1, lett. c).

Anche prima del d.lgs. n. 81/2008, la giurisprudenza ha sempre sostenuto la necessità che il

contenuto della delega fosse dovesse esser chiaro nell’indicare in modo specifico i poteri

conferiti al soggetto delegato (Cass. pen., 20 ottobre 2000, n. 10752; roibadito di recente da

Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2013, n. 44482).

2.4. Attribuzione al delegato dell’autonomia di spesa necessaria allo

svolgimento delle funzioni delegate (art. 16, co. 1, lett. d).

La piena autonomia di spesa è un requisito tanto ovvio quanto necessario e per tale motivo

richiesto in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343; Cass. pen. 2 aprile

1997, n. 3045; Cass. pen. 23 marzo 1994, n. 3455; Cass. pen. 23 febbraio 1993, n. 1760) ai fini

dell’efficacia della delega già tempo prima del d.lgs. n. 81/2008: il trasferimento delle funzioni al

soggetto delegato deve essere effettivo. Da ciò deriva che la delega deve essere corredata

dalla concreta possibilità, soprattutto in termini economici, di poter porre in essere tutte le

attività necessarie all’espletamento dei compiti trasferiti. In mancanza, il trasferimento

dell’autonomia decisionale sarebbe solo apparente e dunque privo di qualsiasi efficacia.

Di conseguenza, si affermava per altro che il delegato dovesse esser libero di poter decidere

se effettuare o meno una spesa per l’apprestamento dei mezzi idonei all’attuazione dei compiti

delegati a prescindere da qualsiasi autorizzazione da parte del soggetto delegante, nell’ambito

di una soglia massima di spese stabilità in base ad un principio di congruità (Cass. pen., 30

gennaio 2001, n. 3492).

2.5. Accettazione della delega per iscritto (art. 16, co. 1, lett. e).

La delega deve essere conferita per atto scritto, avente data certa e deve essere altresì

accettata dal soggetto delegato; si tratta del resto di atto recettizio.

Com’era avvenuto in relazione al requisito della forma ad substantiam, anche in tal caso la

giurisprudenza aveva avanzato l’idea che l’accettazione potesse esser valida anche in base alla

semplice manifestazione del consenso da parte del delegato, espresso anche in modo tacito;

si trattava, tuttavia, di un orientamento minoritario (Cass. pen., 2 aprile 1997, n. 3045; Cass.

pen., 28 dicembre 1994, n. 12762; Cass. pen., 23 marzo 1994, n. 3455; Cass. pen., 23 febbraio

1993, n. 1760), cui era agevole opporre le medesime censure di discrezionalità ed

indeterminatezza mosse contro la tesi che intravedeva la validità dell’atto di delega anche qualora

fosse stato concluso per comportamenti concludenti.

12

Scheda di giurisprudenza n. 2 2.6. Pubblicità della delega (art. 16, co. 2).

Il d.lgs. n. 81/2008 richiede che alla delega debba esser data adeguata e tempestiva pubblicità;

in tal senso, anche la giurisprudenza precedente aveva infatti affermato la necessità che fossero

prestabilite “precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, atte a disciplinare il

conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima” (Cass. pen., Sez. III, 27 maggio

1996, n. 5242).

2.7. Obbligo di vigilanza (art. 16, co. 3).

Anche in tal caso, il d.lgs. n. 81/2008 ha recepito l’indirizzo maggioritario in giurisprudenza che

vedeva il residuare di un obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante anche all’indomani del

conferimento della delega. In tal senso infatti, si affermava che “la responsabilità del datore di

lavoro, per violazione delle norme antinfortunistiche, qualora si faccia coadiuvare da un dirigente

nel controllo delle modalità di esecuzione del lavoro e in quello per il rispetto delle citate norme,

viene meno solo se (…) controlli che colui al quale ha conferito la delega la usi concretamente”

(Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 1995, n. 12297).

Posto dunque un nucleo di intrasferibilità di compiti primari che devono necessariamente

restare in capo al datore di lavoro (per il quale si rinvia alla Scheda di giurisprudenza n…), per quel

che concerne i compiti delegabili ed effettivamente trasferiti, quel che residua sempre in capo al

delegante è appunto un obbligo di vigilanza, non solo del fatto che i requisiti di professionalità

(art. 16, co. 1, lett. b) non vengano meno ma anche della concreta attuazione degli adempimenti

cui il delegato è preposto in ragione della delega. Solo in presenza di un comportamento di tal

fatta, il datore di lavoro potrà andare in ipotesi esente da responsabilità.

In un recente intervento la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “ciò che

maggiormente interessa è che la vigilanza, quale ne sia l’esatta estensione, di certo non può

identificarsi con un’azione di vigilanza sulla concreta minuta conformazione delle singole

lavorazioni che la legge affida al garante. Se così non fosse l’istituto della delega si svuoterebbe di

qualsiasi significato. La delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché

non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri cui demanda i pertinenti

poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne

consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda

come si è accennato precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte

del delegato medesimo e non impone il controllo momento per momento delle modalità di

svolgimento delle lavorazioni” (Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2012, n. 1072).

In chiusura, deve essere precisato inoltre che i sistemi di verifica e controllo, cui fa riferimento l’art.

16, co. 3, sono quelli individuati in relazione al modello di organizzazione e gestione previsto dal

d.lgs. n. 231/2001.

13

Parte generale Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:

SOLUZIONE DELLA TRACCIA

Nel caso di specie, si ritiene che Tizio possa incorrere nella prospettata responsabilità penale. Alla luce dei

principi pacifici in giurisprudenza ed oggi accolti anche a livello normativo, la delega dallo stesso conferita

all’Ing. Primo non può essere ritenuta sufficiente a far andare esente da responsabilità l’imputato.

A ben vedere, seppur vero che la delega presenta i requisiti di forma prescritti dal d.lgs. n. 81/2008, essendo

stata conferita con atto scritto, avente data certa, ed essendo stata contestualmente accettata, in base all’art.

16, co. 3, del citato decreto, residua pur sempre in capo a Tizio un obbligo di vigilanza, obbligo che, qualora

fosse stato adempiuto, avrebbe comportato la scoperta dell’evidente inottemperanza ai compiti affidati all’Ing.

Primo e dunque alla mancata revisione dell’autoarticolato.

LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA

Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2013, n. 29415

Estratto

[...Omissis...]

In relazione al primo profilo questa Corte ha più volte affermato che in materia ambientale, per attribuirsi

rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la

delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo

discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo

svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base

alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve

riguardare non solo te funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega

deve essere giudizialmente provata in modo certo, (da ultimo Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007 Rv. 238980).

Nell’occasione si è evidenziato come tale orientamento - dapprima limitato al campo dell’inquinamento idrico

- è stato successivamente esteso anche al settore dei rifiuti, pervenendo a conclusioni analoghe a quelle

elaborate in tema di sicurezza sul lavoro. E, dunque, solo l’esistenza di una prova compiuta in relazione a

tutti gli aspetti indicati si sarebbe potuta ritenere decisiva per elidere la responsabilità del ricorrente. In

mancanza di essa non è possibile escludere, come correttamente ritenuto dal tribunale, la responsabilità

dell’imputato quantomeno concorrente con quella di altri soggetti.

I riferimenti a questi ultimi sono peraltro del tutto generici. Non è dato sapere con certezza da chi ed in quali

forme sia stata conferita a quest’ultimi la delega nè le ragioni per le quali non sia stata contestualmente

revocata all’imputato.

Correttamente pertanto il tribunale, in mancanza di allegazioni sul punto il cui onere non poteva che ricadere

su chi contestava la situazione formalmente accertata, ha ritenuto di non attribuire decisività alle dichiarazioni

citate nel motivo di ricorso. Nè è prospettabile alcun profilo di illogicità della motivazione al riguardo. Va

anzitutto premesso al riguardo che “dedurre il vizio di manifesta illogicità della motivazione significa

dimostrare che il testo del provvedimento è macroscopicamente carente di logica e non già opporre alla

logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa valutazione degli stessi, magari

altrettanto logica” (ss.uu., 19 giugno 1996, Di Francesco) e ciò per la evidente ragione che la interpretazione

e valutazione degli atti è quaestio facti riservata al giudizio di merito, soltanto nel quale, dunque, è legittimo

contrapporre, nella dialettica delle parti, logica a logica. Ne consegue che il giudice di legittimità deve limitarsi

ad accertare se il giudice di merito abbia fatto propria, logicamente, con correttezza logica, una delle possibili

interpretazioni o valutazioni degli atti e, accertato il rispetto delle regole della logica, non può che

14

Scheda di giurisprudenza n. 2 disattendere la censura di manifesta illogicità che sia stata proposta affermandosi - ed è quod plerumque

accidit - che alla interpretazione o valutazione degli atti data dal giudice di merito è possibile opporne

un’altra. Ciò posto deve ritenersi correttamente motivata la decisione che si limita ad evidenziare l’esistenza

di una delega formale solo in capo all’imputato. E ciò in quanto l’esistenza di deleghe attribuite al solo

imputato e la mancata iniziativa per formalizzare l’attribuzione di compiti a terzi esonerando il primo, proprio

sotto il profilo logico, ben può trovare spiegazione nella volontà della società di mantenere una responsabilità

concorrente per l’imputato quantomeno a titolo di vigilanza sul comportamento di altri incaricati.

[...Omissis...]

Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420

Estratto

[...Omissis...]

Quanto alla prospettata “delega di funzioni”“ al dipendente L., va rilevato che alcune pronunzie di questa

Corte hanno negato in modo assoluto la rilevanza penale della delega in materia ambientale (vedi, in tema di

inquinamento idrico, Cass., Sez. 3^, 8.1.1992, Furlani; 8.2.1991, Bortoluzzi; 11.4.1989, Pomari).

L’indirizzo prevalente, però - dapprima limitato al campo dell’inquinamento idrico e successivamente esteso

anche al settore dei rifiuti - perviene a conclusioni analoghe a quelle elaborate in tema di sicurezza sul

lavoro, affermando la rilevanza della delega in presenza di precisi requisiti (vedi Cass., Sez. 3^, 24.9.1990,

Manghi);

la delega deve essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali

di tipo discrezionale (Cass., Sez. 3^, 22.6.1998, Moscatelli);

il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del

compito affidatogli (Cass., Sez. 3^, 14.5.2002, Saba);

il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa (Cass., Sez. 3^,

14.5.2002, Saba) o, quanto meno, alle esigenze organizzative della stessa (vedi Cass., Sez. 3^, 29.5.1996,

Bressan);

unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa;

l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo

[...Omissis...]

15

Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 3

Delega e posizioni di garanzia

TRACCIA

Tizio, amministratore unico della società Beta costruzioni S.r.l., in vista della realizzazione dei lavori di

demolizione di un edificio situato nel Comune di Roma, provvedeva a nominare Caio, suo dipendente, quale

responsabile dei lavori, delegandolo per iscritto alla progettazione e alla realizzazione dell’opera nonché alla

verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori all’interno del cantiere. Tuttavia, Caio in

seno all’organizzazione aziendale risultava in concreto sfornito di qualsiasi potere autonomo di decisione e di

spesa.

In data X, Sempronio, operaio della ditta Beta Costruzioni, mentre era intento ad effettuare dei lavori in cima

ad una scala alta quasi sei metri, cadeva al suolo, subendo un forte trauma cranico dal quale derivava la

morte.

Durante le indagini veniva accertato che il lavoratore era privo delle misure di protezione individuale

prescritte dalla legge. Pertanto, Caio, nella sua qualità di responsabile dei lavori, veniva iscritto nel registro

delle notizie di reato per il delitto di omicidio colposo aggravato (589, co. 1 e 2 c.p.), avendo cagionato la

morte di Sempronio per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza e nell’inottemperanza alla

disciplina di cui agli artt. 105 e ss. del T.U. 81 del 2008.

Per il medesimo reato veniva altresì sottoposto ad indagini Tizio, in qualità di amministratore unico della

società committente.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi cenni sul reato omissivo improprio e, nello

specifico, sulla possibilità del garante di delegare a terzi le proprie funzioni, rediga motivato parere.

1. La questione.

La questione dell’individuazione della posizione di garanzia, e dunque in particolare della relativa

fonte, si è imposta all’attenzione della giurisprudenza in tempi recenti soprattutto in relazione alla

problematica della responsabilità nell’ambito di enti ed imprese dalla struttura più o meno

complessa.

È necessario, per meglio comprendere la tematica, fare un passo indietro.

I reati omissivi sono tradizionalmente in reati omissivi propri ed impropri o commissivi

mediante omissione; in particolare, fra i criteri che sono stati proposti al fine di operare un

distinguo fra le due tipologie, vi è quello che fa perno sulla verificazione dell’evento: mentre nei

primi (che rinvengono la loro fonte in espresse disposizioni di legge; ad es., art. 593 c.p.) rileva il

solo mancato compimento di un’azione che la legge penale prescrive come doverosa, i secondi

(che trovano la loro fonte nell’art. 40, co. 2, c.p., in ragione del quale “Non impedire un evento,

che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) sono integrati dalla

verificazione dell’evento dannoso che l’azione comandata dalla legge avrebbe scongiurato.

Da ciò deriva, nell’ambito dei reati omissivi impropri, la giurisprudenza ha ormai da tempo

accolto il principio della giuridicità formale dell’obbligo di agire, retius di impedire l’evento: non

tutti i consociati possono essere infatti gravati da esso, pena un vulnus della libertà di agire di

ognuno. L’obbligo giuridico di agire graverebbe dunque solo su determinati soggetti legati al bene

giuridico che la norma penale tutela da un particolare vincolo, obbligo giuridico di agire che viene

16

Scheda di giurisprudenza n. 3 altresì distinto in due specie (da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, 4 novembre 2010, n. 3899): da un

lato, gli obblighi cd. di protezione, ravvisabili nell’obbligo di proteggere un determinato bene

da tutte le fonti di pericolo, che presuppongono un rapporto giuridico fra garante e titolare del

bene, tale che al primo sia affidata la tutela del secondo (ad es., gli obblighi di tutela dei figli posti in

capo ai genitori), e, dall’altro lato, gli obblighi cd. di garanza, che gravano il garante dell’obbligo

di controllare determinate fonti di pericolo a tutela di tutti i beni che potrebbero subire

lesioni a causa dell’esposizione ad esse e che presuppongono un potere di signoria del garante

sulle fonti medesime (ad es., gli obblighi dei proprietari o dei custodi).

In particolare, al fine di individuare i cd. garanti del bene giuridico protetto dalla norma penale,

e dunque dei soggetti sui quali grava l’obbligo giuridico di agire, sono state elaborate tre tesi:

• la tesi formalistica, per la quale il soggetto garante andrebbe individuato in relazione alla

qualifica rivestita dal soggetto; in tal senso, le fonti dell’obbligo erano individuate: a)

nella legge, sia penale che extrapenale; b) nel contratto (si pensi, ad es., al caso della

baby sitter); c) nella precedente azione pericolosa (chi pone in essere un’azione

pericolosa, sarebbe tenuto poi ad impedire le possibili conseguenze dannose);

• la tesi funzionale (Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2000, n. 7386) a mente della quale

sarebbe necessario analizzare le mansioni in concreto svolte dai soggetti;

• la tesi organica, in ragione della quale è necessario tener conto sia della qualifica

rivestita dal soggetto, nell’ambito dell’organizzazione ed in base alla regolamentazione

interna, sia della concreta distribuzione delle funzioni all’interno dell’ente o

dell’impresa.

Quest’ultima tesi ha trovato accoglimento a livello legislativo, in particolare, per quel che

concerne la materia della sicurezza sul luogo di lavoro; l’art. 2, co. 1, lett. b), d. lgs. n.

81/2008, ha infatti precisato che è datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro

con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo o l’assetto dell’organizzazione

nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione

stessa dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

2. Gli orientamenti giurisprudenziali.

Tanto premesso, la giurisprudenza si è interrogata circa la possibilità che la cd. delega di

funzioni (definita come “l’atto organizzativo interno all’impresa, con il quale un soggetto a ciò

abilitato (delegante) – in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, positivi e negativi –

trasferisce ad un altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o

negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale”; ALDROVANDI, Orientamenti

dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rilevanti, in Riv. Trim. Dir.

Pen., 1995, 699) possa essere considerata quale fonte della posizione di garanzia,

individuando così il soggetto in ipotesi responsabile: il problema si è posto infatti in relazione alle

cd. organizzazioni complesse, nell’ambito delle quali, proprio a causa delle dimensioni

dell’impresa e dei correlati adempimenti volti a fronteggiare i pericoli, sorge l’esigenza di

individuare ulteriori soggetti, oltre dunque il datore di lavoro, su cui far gravare obblighi protettivi e,

di conseguenza, cui addossare in ipotesi di violazione dei suddetti obblighi, la responsabilità

penale.

17

Parte generale In merito, due le tesi in campo.

2.1. Il primo orientamento: esclusione dell’ammissibilità della delega

di funzioni.

Un primo orientamento esclude che la delega possa essere fonte dell’obbligo giuridico di

agire tale sgravare del tutto il soggetto originariamente gravato del medesimo obbligo.

1° Argomento: incompatibilità con il principio di legalità. Una simile impostazione

sarebbe infatti contraria al citato principio liddove permetterebbe al titolare degli obblighi,

individuato per legge, di dismetterne la titolarità attraverso un atto di autonomia privata ad

un soggetto scelto in base a valutazioni del tutto discrezionali.

La conseguenza sarebbe naturalmente, a prescindere dagli effetti, l’esclusione, a monte,

dell’ammissibilità della delega di funzioni.

2.2. Il secondo orientamento: ammissibilità della delega di funzioni.

Un secondo orientamento (Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007; Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre

2007, n. 7714) preme invece per l’ammissibilità della delega di funzioni e dunque sulla

possibilità che la stessa incida sulla distribuzione della responsabilità all’interno

dell’organizzazione dell’ente.

1° Argomento: necessità della distribuzione delle funzioni a causa delle dimensioni

dell’ente. Proprio le dimensioni dell’ente o dell’impresa potrebbero infatti comportare un blocco

nell’attività produttiva qualora di ogni adempimento dovesse essere oberato un unico soggetto e,

d’altro canto, non potrebbe neanche individuarsi tout court il soggetto responsabile esclusivamente

nell’organo di vertice solo perché tale, integrandosi altrimenti un’ipotesi di responsabilità

oggettiva.

2° Argomento: dettato legislativo. L’art. 16, d.lgs. n. 81/2008 prevede quali siano le

condizioni ed i limiti di validità della delega, implicitamente ammettendola in base a requisiti di

natura requisiti di carattere oggettivo e soggettivo.

A detta di tale orientamento, dunque, nascerebbero, in ragione del conferimento della

delega, ulteriori posizioni di garanzia in capo ai delegati, di modo che gli originari obblighi di

garanzia posti in capo al delegante si trasformino in obblighi di controllo e vigilanza

sull’operato dei primi (motivo per cui la tesi risulterebbe compatibile con il principio di non

derogabilità delle posizioni di garanzia). Se da una parte la responsabilità penale continua a

poter essere in ipotesi addossata al delegante, è anche vero tuttavia che, portata all’estreme

conseguenze, tale tesi permettere a quest’ultimo di andare esente da responsabilità qualora

dimostri di aver adempiuto diligentemente i propri doveri.

3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Ammissibilità

temperata della delega di funzioni.

La giurisprudenza maggioritaria (Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 2014, n. 49670; Cass. pen.,

Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4084; Cass. pen., 4 novembre 2010, n. 38991; Cass. pen., Sez. IV,

18

Scheda di giurisprudenza n. 3 10 giugno 2008, n. 23090; Cass. pen., Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 6280; Cass. pen., Sez. IV, 14

gennaio 2003, n. 988), accogliendo il secondo orientamento, per un verso, ammette la possibilità

del conferimento della delega di funzioni ma, per altro verso, lo fa con il dovuto rigore. In tal

senso, si afferma che “pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente

da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in

generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica

aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa

realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza” (Cass. Pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, n.

4123).

1° Argomento: necessità della delega nelle imprese di grandi dimensioni. Pur essendo

vero che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di

assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione

antinfortunistica (come è agevole desumere, a prescindere dal d.lgs. n. 81/2008, dall’art. 2087

c.c.), è del pari vero che la delega si rende necessaria sia per distribuire gli adempimenti

prescritti dalla legge sia per evitare che il datore di lavoro, solo perché tale, sia considerato

automaticamente responsabile.

La giurisprudenza maggioritaria oggi dunque è incline all’ammissibilità della delega di

funzione, ma sempre che la stessa sia conferita nel rispetto di determinati requisiti (per i quali si

rinvia alla Scheda di giurisprudenza n…) e che il suo contenuto sia limitato alle sole attività

effettivamente trasferibili.

D’altra parte, viene altresì specificato in tanto la delega può essere ritenuta valida ed

efficace, in quanto emerga che in concreto il delegato abbia la possibilità di far fronte agli

adempimenti su di lui gravanti, conferendo anche un potere autonomo sia di decisione che

naturalmente di spesa. Dato questo che trova conferma anch’esso nel d.lgs. n. 80/2008, liddove

l’art. 16 esige che la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo

svolgimento delle funzioni delegate nonché poteri di organizzazione, gestione e controllo.

2° Argomento: limitatezza della delega quanto ai contenuti. Ammessa la possibilità che

il datore di lavoro conferisca delega, è altrettanto vero che questa non possa essere illimitata; il

datore di lavoro non può andare esente da responsabilità per eventi verificatisi in danno dei

lavoratori qualora questi abbiano tratto origine da violazioni od omissioni di norme

antinfortunistiche i cui obblighi ricadevano esclusivamente sul destinatario originario.

Tale conclusione risulta del resto avallata anche dal dettato normativo: il d.lgs. n. 81/2008,

art. 17, elenca infatti specifici obblighi del datore di lavoro non delegabili, sia a causa

dell’importanza dagli stessi rivestita sia per la loro connessione con le linee guida aziendali,

attribuite naturalmente al potere/dovere del datore di lavoro.

Si tratta, in particolare, sia dell’attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la

sicurezza, contenente non solo l’analisi valutativa dei rischi ma anche l’indicazione delle misure di

prevenzione e di protezione attuate, sia della designazione del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione dai rischi.

19

Parte generale Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:

SOLUZIONE DELLA TRACCIA

Nel caso di specie, si ritiene che Tizio possa incorrere nella responsabilità per il delitto di omicidio colposo

aggravato. In particolare, la delega conferita a Caio, si rivela inefficace per un duplice ordine di ragioni.

In primis, a ben vedere, la delega era stata fornita non solo allo scopo di procedere alla progettazione e alla

realizzazione dell’opera ma anche alla verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori

all’interno del cantiere: si tratta, invero, di un’attività oggetto di divieto di delega da parte del d. lgs. n.

81/2008.

Per altro, la delega, pur essendo stata conferita per iscritto, e dunque ottemperando ai requisiti richiesti per la

sua validità formale, risulta carente della devoluzione di un autonomo potere decisionale e di spesa in capo a

Caio, il quale in concreto non avrebbe mai potuto far fronte ad una reale situazione di pericolo.

LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA

Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4084

Estratto

[...Omissis...]

Va, quindi, ancora una volta ribadito che il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche

previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all’art. 2087 c.c., è il “garante”

dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la già rilevata

conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo gli viene addebitato in forza

del principio che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” (art.

40 c.p., comma 2).

È bensì vero che nelle imprese di grandi dimensioni occorre un puntuale accertamento, in concreto, della

gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verificare la eventuale

predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento

esonera l’organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale (così, Sez. 4, n. 4123 del