CAPITOLO IX. VERSO LO STATO MODERNO.

1.Il ducato sabaudo diventa regno: accentramento e riforme.

La trasformazione del ducato in monarchia fu accompagnata dalla definizione dei suoi confini

alpini, che avvenne dopo un lungo periodo di guerre tra 1690 e 1713. I momenti fondamentali di

questo processo furono la pace di Ryswick del 1697 e soprattutto quella di Utrecht del 1713. In

conseguenza della prima i Savoia dopo quasi settant’anni tornarono in possesso di Pinerolo e

Perosa, ricacciando i francesi dalla bassa Valle del Chisone. La pace di Utrecht oltre che portare

alla dinastia il titolo regio, ridisegnò in modo pressoché definitivo la frontiera con la Francia,

facendola coincidere con lo spartiacque delle Alpi, che assunse il carattere di limite naturale tra i

due stati.

In virtù di quest’ultimo trattato, diventarono sabaude l’alta Valle della Dora Riparia, con

Chiomonte, Exilles, Oulx, Cesana e Bardonecchia, l’alta Valle del Chisone, con Fenestrelle e

Pragelato e l’alta Valle Stura. Il valico del Monginevro venne così interdetto ai francesi, che non lo

potevano più usare come comodo passaggio per calare in Italia. In cambio venne ceduta alla

Francia la Valle di Barcelonnette. Da questo momento in avanti la cartografia iniziò a svolgere un

ruolo sempre più importante all’interno delle trattative diplomatiche che rimodellavano di volta,

in volta, gli ambiti di sovranità degli stati coinvolti nei conflitti, benché ad essi del confine

interessassero soprattutto i punti dove installare nuovi cippi, il controllo dei passi e la dislocazione

dei forti per la difesa degli accessi.

La nuova configurazione della frontiera ruppe l’unione su cui era fondato l’antico Grand

Escarton alpino, danneggiando soprattutto gli escarton dell’alta valle di Susa e di Pragelato. Con

l’annessione al Piemonte vennero infatti bloccati l’accesso del Monginevro e i traffici dirottati

verso il Moncenisio. Questo significò troncare i rapporti commerciali, culturali, famigliari che da

secoli univano le terre del Grand Escarton, mentre l’unione con la bassa valle risultava piuttosto

artificiosa. Nonostante l’apparente logica del limite naturale, basata sul principio delle “eaux

pendantes”, la precedente linea di confine che passava per Gravere aveva segnato ben più della

divisione tra alta e bassa valle; in realtà aveva separato mondi diversi a livello linguistico, culturale

ed economico.

Benché Vittorio Amedeo II fin dal 1708 avesse promesso di rispettare gli usi locali delle valli di

Oulx e Pragelato, così come erano stati riconosciuti fino a quel momento dai re di Francia, le

franchigie dei due escarton vennero disattese, provocando le proteste della popolazione. Soltanto

nel 1737 Carlo Emanuele III diede piena esecuzione alle clausole del trattato di Utrecht,

confermando i tradizionali statuti valligiani.

Il loro rinnovo comportò la formazione di una enclave in qualche modo autonoma nel regno

sardo, anche se ormai si erano allentate le sinergie che avevano costituito la forza del Grand

Escarton. Gli escarton francesi e italiani continuarono a radunarsi, ma separatamente e le loro

decisioni sul piano economico e culturale furono sempre meno efficaci a causa della separazione

da Briançon, che era sempre stato il centro propulsore della piccola repubblica. L’ultima riunione

dell’escarton di Oulx avvenne nel 1791, alla vigilia dello scoppio della «guerra delle Alpi» tra la

Francia rivoluzionaria e il Regno di Sardegna.

L’assestamento della frontiera comportò una nuova intensa opera di fortificazione della regione

alpina, che impegnò per tutto il XVIII secolo il governo torinese, secondo il quale ogni valle

d’entrata doveva essere sbarrata materialmente da una fortezza inespugnabile. A partire dunque

dal 1713, ma con un impegno finanziario ancora maggiore dopo il 1750, venne realizzata una

barriera difensiva, formata da tante «sentinelle di pietra», tra le quali possiamo citare Bard, la

Brunetta di Susa, Exilles, Fenestrelle, Demonte, che impedivano ogni sbocco nella pianura del Po.

Attorno a queste opere ne furono costruire altre di fiancheggiamento e protezione, così che

vennero modificate ampie zone montagnose. La progettazione e la realizzazione impegnarono

come nei secoli precedenti valenti architetti e ingegneri militari: Antonio e Ignazio Bertola,

Francesco de Willencourt, Bernardino Pinto, Benedetto Nicolis di Robilant, Giovanni Antonio Rana.

Il forte di Bard, situato sullo sbocco dell’anfiteatro morenico di Ivrea, sorvegliava la Valle

d’Aosta, cerniera per il passaggio attraverso le Alpi per la Savoia e per il lago di Ginevra e l’Europa

centrale.

La fortezza della Brunetta a guardia della strada del Moncenisio, sostituì quella

cinquecentesca di Santa Maria. I lavori durarono per circa ottant’anni, trasformandola in uno dei

migliori baluardi montani d’Europa. Exilles, conquistata nel 1708, fu completamente ristrutturata

e nel giro di pochi anni diventò il fulcro di un sistema difensivo che comprendeva decine di altre

opere minori dislocate sui due versanti della valle.

Quanto a Fenestrelle, era una porzione di grande «muraglia cinese» trasferita sulle Alpi. Venne

costruita sui resti del forte francese Mutin e si snodò con uno sviluppo di proporzioni ciclopiche

senza interruzioni sul costone occidentale del monte Orsiera. Costituiva un tipico esempio di

organizzazione difensiva a «serravalle» e sbarrava il punto più stretto della Val Chisone. Pur non

essendo mai interessata da azioni militari, Fenestrelle al pari delle altre fortezze svolse un

importante ruolo strategico e di deterrente, come avvenne per esempio nel 1747 durante la

guerra di Successione Austriaca, quando i francesi cercando di aggirare Exilles e Fenestrelle,

incapparono nella sconfitta dell’Assietta. A Fenestrelle spetta inoltre un altro merito, quella di

essere l’unica fortificazione settecentesca ad essere giunta intatta fino ai nostri giorni.

La trasformazione dei forti in vere e proprie piazzeforti, cambiò definitivamente la scala delle

economie di tipo locale (sfruttamento agricolo, boschivo e minerario del territorio, reclutamento

di competenze specifiche legate al cantiere) sulle quali essi si erano basati fino a quel momento e

introdusse i primi meccanismi di sfida alla montagna. Infine, La realizzazione di strade militari

adatte al trasferimento delle artiglierie pesanti, contribuì ad invertire i criteri di inaccessibilità dei

valichi alpini, sui quali dal Cinquecento in poi si erano fondate le strategie sia del governo francese,

sia di quello sabaudo.

Una vicenda esattamente opposta interessò invece Pinerolo, che dopo essere passata sotto la

Francia nel 1631 divenne una fortezza di enormi dimensioni, tanto da raggiungere il livello di

«fortezza reale di primo rango», destinata a fungere anche da carcere di massima sicurezza, in

grado di ospitare personaggi importanti come ad esempio la misteriosa «Maschera di ferro», che

vi soggiornò diversi anni prima di essere trasferita al forte di Exilles.

Dal 1669 nella città fu impegnato anche il celebre architetto militare Vauban e la costruzione

trasformò completamente il tessuto urbano, poiché le periodiche demolizioni non risparmiarono

case, chiese, laboratori artigianali. L’ultimo ampliamento tra 1670 e 1673 determinò la definitiva

crisi della locale manifattura laniera, causando la distruzione di filande e opifici. Quando Pinerolo

venne riconquistata dai Savoia nel 1693, la fortezza venne completamente smantellata.

Tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo furono poste le basi della trasformazione del

Piemonte in stato moderno. Ad accelerare questo processo furono le vicende belliche in cui esso

fu coinvolto. Mentre infatti i conflitti di fine Seicento permisero ai Savoia di raggiungere

l’emancipazione dalla Francia e di ottenere il titolo regio (prima quello di re di Sicilia, poi sostituito

nel 1720 da quello di re di Sardegna), le guerre di successione della prima metà del Settecento

sancirono l’entrata del regno sardo nell’Europa delle monarchie assolute e del balance of power.

In entrambi i casi, per fronteggiare l’enorme sforzo militare la struttura politica, economica ed

istituzionale dello stato venne sottoposta ad una profonda riorganizzazione, che rafforzò i poteri

del sovrano. Tale opera riformatrice venne portata avanti da Vittorio Amedeo II, ultimo duca e

primo re di Casa Savoia (1684-1730) e perfezionata dal figlio Carlo Emanuele III (1730-1773).

L’intervento demiurgico di Vittorio Amedeo si concretizzò anche sul piano architettonico,

contribuendo ad arricchire il patrimonio degli edifici pubblici, sia civili come Palazzo Madama,

ristrutturato dall’architetto siciliano Filippo Juvarra, sia religiosi come l’imponente Basilica di

Superga, realizzata per adempiere ad un voto fatto dal principe al momento del grande assedio di

Torino da parte dei francesi nel 1706. Egli inoltre non rinunciò a costruire anche una propria

«delizia»: la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Le riforme amedeane procedettero in due fasi: l’una tra 1685 e 1713, in cui furono poste le

premesse, l’altra tra 1714 e 1730, in cui si passò alla realizzazione. I principali obiettivi furono la

limitazione della potenza nobiliare, il controllo del territorio, la gestione uniforme e razionale

delle risorse finanziarie. A partire dalla metà degli anni ottanta del Seicento fu creata una rete di

nuovi funzionari, gli intendenti, che pur modellata sull’esempio francese, ebbe caratteri originali.

Le prime realtà ad essere interessate furono la Savoia, dove l’intendenza venne fondata nel 1686,

mentre nel 1688 fu la volta di Nizza. Gli intendenti erano dotati di ampi poteri, specie in campo

economico e presero il posto dei referendari in ciascuna delle province in cui era suddiviso il

ducato.

Nonostante la guerra, venne iniziata una grande opera di perequazione delle proprietà

fondiarie, attraverso il censimento dei beni e la revisione dei catasti comunali. Questo

provvedimento colpì duramente il clero e i nobili, i cui privilegi vennero sottoposti al vaglio del

governo. Tramite i «consegnamenti d’arme»

venne operata una regolamentazione

dell’aristocrazia, che favorì l’inserimento nel sistema degli onori anche dei ceti non nobili, che

intrapresero un percorso di ascesa sociale, costituendo una nuova nobiltà di servizio

completamente legata al sovrano.

Fu inoltre portato avanti un progetto organico di codificazione, che portò nel 1723 alla

promulgazione delle Regie Costituzioni, ristampate con aggiunte nel 1729. Dopo la pace di Utrecht

venne riorganizzato l’apparato burocratico a livello centrale: nel 1717 la Segreteria di Stato fu

divisa in tre sezioni autonome (Interni, Esteri e Guerra), affidate ognuna ad un primo segretario

(vero e proprio ministro), mentre la gestione dell’economia venne semplificata con la costituzione

di una Tesoreria generale, che operava di concerto con il Consiglio delle Finanze.

L’opera riformatrice fu completata con la riorganizzazione dell’Università di Torino, che avvenne

in netto anticipo rispetto alle riforme che avrebbero interessato gli istituti scolastici italiani ed

europei nel secondo Settecento. L’intento regio era duplice: centralizzare l’istruzione superiore,

sottraendola agli ordini religiosi e creare poi una rete di scuole secondarie dislocate sul territorio.

Il progetto intendeva rispondere alla crisi nella quale era caduto l’ateneo durante il XVII secolo,

per cui le cattedre che erano 38 nel 1586 si erano ridotte a 13 nel 1701. La direzione

dell’Università venne affidata al Magistrato della Riforma (una specie di Ministero della Pubblica

Istruzione), composto in maggioranza da funzionari statali.

Nel 1720 furono promulgate le Costituzioni universitarie e l’anno seguente la nuova Università

venne insediata ufficialmente nell’attuale palazzo di via Po (costruito sotto la direzione

dell’architetto Garove, con la collaborazione del Bertola e dello Juvarra). L’ubicazione, non

lontana dal «polo regio» formato dalle Segreterie, dal Palazzo Reale e da altri edifici pubblici quali

la Zecca e l’Accademia Militare, stava ad indicare la forte volontà accentratrice del sovrano.

L’educazione primaria rimase fuori dalla riforma e continuò ad essere a carico dei comuni, senza

alcuna istituzionalizzazione. A questo proposito bisogna però osservare che alcune regioni come la

Savoia e la Valle d’Aosta erano già dotate di un sistema scolastico di base, che si era rivelato

efficiente, soprattutto per quanto riguarda le comunità di montagna. In Valle d’Aosta per esempio

l’istruzione della popolazione rurale era affidata alle écoles des humeaux, le scuole di villaggio, che

rappresentarono una delle più significative realizzazioni della società valdostana in età moderna.

Le scuole rurali nacquero per la necessità, imposta dalla conformazione del territorio, di

assicurare in ogni parrocchia l’istruzione dei bambini. L’istituzione era sovvenzionata dagli stessi

paesani, i quali si riunivano in società, creavano casse specifiche o provvedevano tramite lasciti a

costituire i fondi necessari alla retribuzione del maestro, il quale nella maggior parte dei casi,

almeno fino al XVIII secolo, fu il parroco o comunque un sacerdote. Le materie insegnate erano in

genere francese, aritmetica, geometria e la religione cattolica.

La scuola era aperta nei mesi invernali, quando i giovani non risultavano impegnati nel pascolo

del bestiame o negli altri lavori agricoli alla loro portata. Le prime classi elementari vennero

fondate a Gressoney nel 1682 e a Lillianes nel 1692, grazie al lascito testamentario di un privato.

La precoce alfabetizzazione di una parte degli abitanti della valle del Lys fece crescere il numero

dei notai operanti nella zona, che nel Seicento erano circa una dozzina. La bassa percentuale di

analfabeti rispetto alle altre regioni italiane, non impedì tuttavia che all’inizio del Settecento circa

metà della popolazione firmasse ancora con la croce o tutt’al più con l’iniziale maiuscola di nome e

cognome.

Notevole impulso alle scuole venne dato nella seconda metà del secolo dal vescovo PierreFrançois de Sales, nipote del santo savoiardo, tanto che a quell’epoca se ne contavano più di 350.

Esse si diffusero in tutta la valle, spesso incorporando i fondi delle cappelle o delle confraternite

locali, che continuarono in questo modo a svolgere il proprio ruolo di assistenza. L’istituzione

scolastica valligiana divenne un simbolo dell’autonomia nei confronti dello Stato centrale, grazie

alla conservazione di tre elementi: l’insegnamento del francese, l’istruzione religiosa e la

salvaguardia degli interessi delle comunità.

La Valle d’Aosta tuttavia non sfuggì al processo di accentramento politico operato da Vittorio

Amedeo II. La progressiva abolizione dei privilegi aostani fu favorita dalle difficoltà in cui la regione

si venne a trovare durante le guerre tra fine XVII e inizio XVIII secolo, che causarono due rovinose

invasioni francesi, la prima nel 1691, la seconda più lunga tra 1704 e 1706, che iniziò con un

cruento assedio del forte di Bard. La regione fu inoltre messa a dura prova dal continuo transito di

truppe, con il conseguente obbligo di fornire vitto e alloggio.

La necessità di fronteggiare le spese militari, fornì al governo sabaudo il pretesto per diminuire

le franchigie della valle, soprattutto in campo fiscale e per intervenire sempre più

nell’amministrazione locale tramite l’intendente. I Savoia cercarono di estendere anche ad Aosta

la normativa valida per le altre parti dello Stato, imposero agli abitanti l’obbligo di prestare servizio

nell’esercito regio e agli studenti di conseguire la laurea nella sola Università di Torino.

Fu soprattutto Carlo Emanuele III a portare avanti un’azione mirante ad annullare gli antichi

privilegi aostani e ad uniformare il sistema politico-amministrativo della valle al resto del regno.

Principale obiettivo di tale politica fu il Conseil des Commis, le cui prerogative vennero

progressivamente limitate. A partire dal 1730 l’intervento sovrano si articolò in diversi campi,

disciplinando l’amministrazione comunale, la sanità, l’ordine pubblico. Particolare attenzione

venne rivolta alla gestione economica delle comunità, al fine di conservare i beni pubblici e di

garantire allo stato un adeguato gettito fiscale.

Nel corso degli anni sessanta anche nella Valle fu avviata la verifica delle proprietà ecclesiastiche

e feudali, primo passo verso la perequazione. Nel 1767 il re impose la stesura del catasto e con le

Regie Costituzioni del 1770 stabilì l’uniformità delle leggi in tutto il regno, abolendo il Coutumier.

Tre anni dopo decise l’affrancamento dei censi, che consentì alle comunità di villaggio e ai privati

di riscattare i diritti signorili su pascoli ed acque, analogamente a quanto stava avvenendo nella

vicina Savoia.

Qui le riforme erano iniziate nel terzo decennio del secolo con l’insediamento di un’intendenza

generale a Chambéry e di singoli intendenti in ciascuna provincia al di là delle Alpi. Nel 1720 venne

abolita la Camera dei Conti di Savoia, rea di essersi opposta alle direttive reali e nel 1723 furono

pubblicate le Regie Costituzioni. A partire dal 1728 venne realizzata l’opera di catastazione,

culminata nel 1738 nell’editto di perequazione. Nel 1762 venne abolita la taglia personale che

gravava ancora su molti contadini e nel 1771 fu emanato l’editto che affrancava i feudi, anche se

già da circa un ventennio le comunità avevano proceduto a liberarsi dei diritti signorili, pagando un

corrispettivo ai feudatari.

Nel complesso si può dire che la complessa macchina dello stato, organizzata da Vittorio

Amedeo II e che, partendo dal centro, si rivolgeva ai territori, cercando di renderli uniformi, venne

non solo confermata da Carlo Emanuele III, bensì perfezionata e resa meno contraddittoria. In

questa azione, portata avanti per tutta la durata regno, egli si avvalse dell’opera di due grandi

ministri, che per quarant’anni elaborarobo le linee guida della politica sabauda: prima il marchese

d’Ormea e poi il conte Giambattista Lorenzo Bogino.

Quest’ultimo in particolare dopo la fine della guerra di Successione austriaca (1748) si fece

promotore di un’articolata serie di riforme, che miravano a realizzare un modello di buon

governo, secondo i principi che proprio in quegli anni venivano teorizzati dall’abate Ludovico

Antonio Muratori nel trattato Della pubblica felicità, destinato a diventare il manifesto del

riformismo moderato italiano.

Strumento esemplare di questo sistema politico era la fitta rete di intendenti, che rappresentava

nelle province il potere dello stato sul piano amministrativo e fiscale, confrontandosi con i

problemi locali e costringendo sempre più le comunità ad uniformarsi alle direttive dal centro. La

figura dell’intendente, con le sue competenze e capacità di raccogliere informazioni, assunse

caratteri più precisi rispetto all’età di Vittorio Amedeo II.

A testimonianza di questo processo si può citare la «grande inchiesta» De Gregori, promossa tra

1750 e 1755. Gli intendenti di tutte le provincie furono invitati ad inviare una dettagliata relazione

sulle condizioni socio-economiche del territorio da loro amministrato. Il risultato fu un enorme

massa di documentazione, che per la prima volta nella storia dello stato sabaudo offriva un grande

e articolato affresco della realtà del Paese. La strategia mirante ad uniformare dal punto di vista

amministrativo e legislativo tutte parti del Regno sardo continuò anche negli anni finali di Carlo

Emanuele III, culminando nel 1771 con l’editto che stabiliva le regole per il funzionamento dei

consigli municipali e delle comunità.

A Nizza le trasformazioni destinate a mutare profondamente gli assetti politici e istituzionali

della contea iniziarono già alla fine del XVII secolo, con l’istituzione dell’intendenza nel 1688.

Anche qui le esigenze di reperire le risorse per affrontare le crescenti spese militari, indussero il

duca Vittorio Amedeo II ad attuare una strategia mirante a ridurre i privilegi fiscali e a riformare i

catasti. Tali obiettivi vennero perseguiti in primo luogo dall’intendente Pierre Mellaréde, destinato

a diventare in seguito uno dei maggiori collaboratori del principe sabaudo.

La città difese con forza le libertà e le franchigie, che sosteneva erano state confermate dai

Savoia al momento della dedizione, ma non riuscì ad impedire che fossero sottratte al comune le

gabelle più importanti (tabacco, vino e pesce), che divennero proprietà del demanio ducale. Altro

colpo all’autonomia locale fu l’operazione di verifica del catasto, che alla fine venne rinviata,

rivelando però l’esistenza di sperequazioni che il governo centrale non intendeva più tollerare. Su

98 comunità della contea solo 7 (Nizza compresa) non avevano un catasto aggiornato e ciò

contrastava con la volontà sabauda di razionalizzare il sistema contributivo.

Tali comunità del resto costituivano un insieme eterogeneo. Erano il vero collante socioeconomico della regione e soprattutto controllavano le regole di utilizzo del sistema agropastorale che dominava il territorio, ma avevano condizioni differenti, che dovevano essere

uniformate. Esistevano infatti forti disuguaglianze fiscali tra le zone settentrionali e quelle

meridionali, accentuate dallo status privilegiato di Nizza. L’assestamento della frontiera

conseguente alla pace di Utrecht, comportò inoltre aggiustamento territoriale, per cui la valle di

Barcelonnette con 12 comunità passò alla Francia.

La situazione finanziaria fu aggravata dalle guerre della prima metà del Settecento. Le truppe dei

vari contendenti attraversarono a più riprese la regione e Nizza subì due lunghe occupazioni: nel

1705-1713 da parte dei francesi e nel 1744-48 da parte dei gallo-ispani, le cui conseguenze furono

distruzioni (la città fu assediata nel 1703) e l’imposizione di tasse, che causarono l’aumento dei

debiti delle comunità. Si trattava di un fenomeno già iniziato nel secolo precedente, ma che ebbe

un notevole incremento: ancora nel 1755 il municipio nizzardo aveva un deficit di quasi un milione

di livres e 52 comunità su 86 erano fortemente indebitate.

In questo contesto si inserì l’azione del governo sabaudo, che mirò al controllo delle istituzioni e

al risanamento delle finanze locali. Fino al 1792 si alternarono 18 intendenti, tra i quali oltre al

citato Mellaréde si deve ricordare Gaspard Joanini (1750-59). Nonostante i loro sforzi, Nizza riuscì

a non farsi imporre il catasto, tuttavia già nel 1735 fu costretta ad accettare un considerevole

aumento del tasso. A proposito bisogna ricordare che nella contea mancavano organi provinciali di

rappresentanza come nelle vicine Provenza e Linguadoca, il che rendeva più forte il potere di

intervento dell’intendente. La politica centralizzatrice della monarchia fu infine coronata dalla

riforma comunale del 1775, che consentì all’intendente di esercitare un controllo più stretto

sull’amministrazione locale.

Nella contea venne dunque realizzato quel sistema di «buon governo», che veniva perseguito

dalla monarchia sabauda nelle altre provincie del regno. L’amministrazione era divisa tra il

governatore, gli organi giudiziari (tra cui le 12 prefetture, già create nel 1662 e il Senato, riformato

nel 1723) e l’intendente, che aveva un fondamentale ruolo di coordinamento e supervisione.

Anche la composizione del Consiglio comunale venne riorganizzata, in modo che venissero

rappresentate tutte le categorie dei cittadini.

Nel complesso, nel corso del Settecento il volto della capitale cambiò, anche dal punto di vista

urbanistico, in quanto le distruzioni della guerra favorirono la creazione di nuovi spazi e

l’allargamento del tessuto urbano. Alla fine del secolo la città aveva in parte assunto quell’aspetto

«ameno», in grado di attirare i visitatori e turisti del nord Europa, a cominciare dagli esponenti

della nobiltà inglese, come ad esempio lord Cavendish, il quale vi soggiornò a lungo con la famiglia

tra gli anni cinquanta e sessanta.

Nonostante ciò le condizioni della classi popolari continuarono ad essere difficili e le

disuguaglianze molto nette, specie tra la zona costiera e l’entroterra, favorendo l’emigrazione, che

nelle valli di montagna raggiunse anche il 41% della popolazione nei mesi invernali. L’indicazione

di uno sviluppo economico stentato è fornito dall’andamento demografico: Nizza oscillò tra i

15000 abitanti di inizio ‘700 ai 20000 di fine secolo, con un incremento piuttosto modesto.

2. Territori, economie e società nell’area alpina del Settecento.

Con la definizione dei confini tra la Francia e il Regno di Sardegna, vennero anche meno le

ragioni difensive che in parte avevano condizionato la politica stradale sabauda in prossimità delle

frontiere e che avevano indotto il governo torinese a intervenire solo occasionalmente sulle vie a

lungo percorso, trascurando le altre. Nel corso del Settecento le vecchie strategie furono

abbandonate e prevalsero le logiche del profitto, per cui era necessario agevolare i traffici anche

nelle zone di confine che fungevano da passaggio per le merci che dal Mediterraneo andavano

verso il nord Europa.

L’ammodernamento della rete viaria fu quindi affidato alla Direzione generale delle strade,

creata nel 1761, ma i miglioramenti effettivi interessarono soprattutto le routes royales, quella del

colle di Tenda e quella del Moncenisio. La prima venne sottoposta a massicci interventi specie

nell’ultimo quarto del secolo, che la resero percorribile con carrozze, mentre la seconda fu

interessata da continui miglioramenti al tratto montano, al fine di renderla meno ripida e di

evitare le complesse operazioni di smontaggio dei carri e di trasferimento su muli e sedie di

passeggeri e merci in prossimità del passo.

Differente era la situazione nelle aree pianeggianti al di qua delle Alpi. Nessuna strada di

qualche importanza risaliva per esempio la valli del cuneese e del saluzzese, percorse da sentieri e

mulattiere per le comunicazioni interne e con le vallate al di là dei monti. Lo stesso tragitto per il

Monginevro, che nel Seicento era stata la principale via tra Francia e Italia, venne curato soltanto

per la rilevanza militare e la presenza del forte di Fenestrelle.

A trarre giovamento delle migliorate condizioni delle comunicazioni tra i due versanti alpini fu in

primo luogo l’economia. Nonostante che importasse molti manufatti tessili, prodotti di lusso

(orologi, bigiotteria, porcellane, arazzi, cineserie) e coloniali (caffè, the, zucchero, cacao, tabacco,

spezie) ed esportasse soprattutto semilavorati e alimentari, la bilancia commerciale tra lo stato

sabaudo e la Francia si mantenne stabile, anzi nel periodo 1716-1770 essa realizzò un notevole

avanzo a favore del Piemonte.

Benché interrotte diverse volte dalla guerra o da misure protezioniste, le relazioni commerciali

tra i due stati furono costanti e dettate dalla reciproca dipendenza. L’industria serica francese

dipendeva massicciamente dai filati piemontesi e all’inizio del Settecento i membri della Camera di

Commercio di Lione affermavano che la prosperità della loro regione e del Delfinato era

determinata dalle relazioni con gli stati sardi e di conseguenza dal mantenimento dei rapporti con

Torino.

Comunque sia, la complessa e a volte contraddittoria politica doganale messa in atto da

entrambi e paesi, non impedì l’affermarsi di una fiorente attività di contrabbando su entrambi i

versanti della Alpi. Nonostante la sorveglianza dei rispettivi corpi di polizia, le frodi doganali

vennero perpetrate da nord a sud lungo tutta la barriera alpina.

La più importante delle esportazioni piemontesi era la seta grezza o semilavorata, assorbita

soprattutto dalle manifatture lionesi e in misura minore dal mercato inglese, con una piccola parte

che andava in Lombardia, Svizzera e Germania. Poi seguivano i prodotti agricoli: riso, olio di oliva

(per lo più proveniente da Nizza e Oneglia), tele (specie di canapa e lino), quantità modeste di

cereali, di formaggi e di pellami.

Nonostante fosse un grande produttore di seta grezza, il regno sardo non riuscì a sviluppare

un’industria tessile consistente, importando non soltanto tessuti di seta e di lana, ma anche di

cotone, fibra che si impose sul mercato e nella moda a partire dalla seconda metà del Settecento.

Il Piemonte era del resto il maggior importatore di tessuti di lana, assorbendo metà dei panni

francesi esportati in Italia.

In realtà, nei domini sabaudi non mancava la materia prima; nei territori alpini e prealpini

l’allevamento delle pecore era assai praticato, ma la qualità della lana era mediocre e si prestava

soprattutto alla tessitura domestica e alla produzione di manufatti poco raffinati. Questi tessuti

soddisfacevano più che altro le esigenze del mercato interno e le commesse dell’esercito, mentre i

consumatori più esigenti si rivolgevano ai prodotti di importazione, francesi e inglesi, la cui qualità

era nettamente superiore.

Anche la produzione di tessuti di lino e canapa, realizzati peraltro con tecniche tradizionali, era

prevalentemente destinata al consumo interno ed era abbondante a causa della larga diffusione di

questo genere di coltivazioni, che si adattavano a climi e terreni diversi. Si esportava una certa

quantità di canapa grezza e di cordami da Nizza e dal Piemonte, mentre il lino era penalizzato dalla

concorrenza dei tessuti di cotone, che godevano di un crescente successo, tanto che il governo

sabaudo decise di incentivarne la produzione con privilegi e sconti doganali, sia al di qua che al di

là dei monti.

Risultati discreti diedero la lavorazione del cuoio (molte le concerie presenti lungo i confini delle

Alpi occidentali) e della carta (nell’area nizzarda c’erano numerosi mulini da carta e altre

manifatture), i cui prodotti erano oggetto di esportazione. Modesta fu l’attività estrattiva,

insufficiente ai bisogni del paese, mentre quella metallurgica era più consistente, ma subordinata

alle necessità militari. Gran parte delle imprese che si svilupparono ad esempio in Savoia in campo

estrattivo e metallurgico, come la già citata fonderia dei Castagneri, condussero una vita stentata.

A questo proposito è tuttavia interessante analizzare il caso della Valle d’Aosta, dove le fonti

descrivono in maniera esauriente il complesso rapporto che si venne a creare nel settore della

metallurgia (ferro e rame) tra stato, beni comunali (in particolare i boschi), detentori di diritti

feudali e privati. Dal momento che nella regione continuò ad essere usato il carbone di legna, fin

dalla metà del XVIII secolo, ma ancor più in seguito, emersero i problemi derivanti dallo

sfruttamento selvaggio dei filoni e dalla lavorazione poco controllata.

Lo spreco qualitativo causato dalla scarsa innovazione tecnologica, si traduceva infatti in

aumento del rifornimento di legna, con danni notevoli alle foreste, e in proteste degli abitanti per

le esalazioni provocate dalle fusioni, che conseguenti danni alle coltivazioni. Sorse quindi la

questione di un’organizzazione «razionale» delle risorse, che venne portata avanti da una trentina

di comunità a partire almeno dal 1745. I problemi per così dire «ecologici» non spiegano

comunque da soli il malcontento dei valligiani, che fu determinato dal metodo con cui venne

gestito il settore, cioè come una qualsiasi area di colonizzazione, i cui abitanti subiscono i danni in

nome del progresso. Le concessioni vennero date quasi tutte a imprenditori estranei alla regione,

che si appropriarono così del territorio.

In effetti, più che sull’industria la politica economica sabauda puntò sull’incremento del

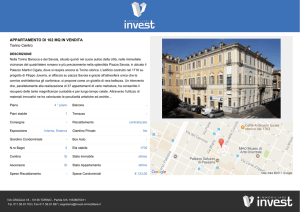

commercio, in particolare di quello di transito, cercando di dirottare verso Nizza e il colle di Tenda

i traffici provenienti da Genova. Per raggiungere tale scopo il governo torinese dispose che le

franchigie del porto- franco di Nizza e Villafranca, già creato nel 1612, fossero estese a tutta la

strada della val Roja fino a Tenda e si attivò per renderla tutta carrozzabile. Infine portò avanti la

costruzione del porto di Limpia, iniziata nel 1750.

Progettato per accogliere 400 navi, il nuovo porto contribuì all’incremento delle merci sulla via

principale che univa la contea a Torino, attraverso Escarène, Sospello, Saorgio, Tenda. A metà

Settecento però i carri circolavano soltanto da Nizza a Escarène e poi da Limone a Torino, mentre il

resto della strada veniva percorsa a dorso di mulo.

Nonostante ciò verso gli anni ottanta la «scala» di Nizza era considerata la più importante per la

quantità di merci che entravano in Piemonte: ogni settimana vi transitavano 2000 muli. Vittorio

Amedeo III decise allora di migliorarla e i lavori si conclusero nel 1788 con una spesa di due milioni

di livres . In seconda posizione vi era quella del Moncenisio, percorsa da un terzo delle merci

dirette in territorio piemontese, da un altro terzo di quelle in uscita e da circa la metà di quelle in

transito. Anche i mercanti inglesi nella seconda metà del secolo vennero attirati dalle facilitazioni

della «scala» nizzarda.

Lo scalo provenzale, tuttavia, non riuscì a concorrere con i maggiori porti del Mediterraneo, non

potendo accogliere battelli superiori alle 400 tonnellate. Inoltre, non disponeva di un retroterra

importante sul piano commerciale come Genova e Livorno e di una flotta mercantile al pari di

Marsiglia. Infine, a sfavorire il capoluogo della contea vi erano le asperità della via del Tenda e

soprattutto la mancanza di un valido ceto imprenditoriale indigeno. Così gli scambi rimasero

deboli: nel 1791 le importazioni superavano le esportazioni, che del resto erano costituite per

l’80% da olio d’oliva.

Anche in Savoia i traffici si giovarono della politica governativa di agevolazioni fiscali, concesse

con l’intento di aumentare i rapporti con Ginevra e di monopolizzare il commercio tra la città e la

Francia. A favorire la situazione contribuiva la posizione della regione, al crocevia tra realtà a

vocazione industriale-mercantile come Ginevra e le città svizzere, centri popolosi dagli elevati

consumi, e le provincie francesi a vocazione agro-pastorale.

Al pari di quanto avveniva a Nizza, tutte le merci che percorrevano la Savoia provenendo dalla

Svizzera erano esenti dal pagamento della dogana finché restavano entro i confini sabaudi. A

compensare le perdite impositive vi erano i vantaggi economici derivanti dal transito dei convogli

sulle strade savoiarde, che incrementava una serie di attività secondarie, costituendo

un’importante fonte di guadagno per le popolazioni locali e indirettamente per l’erario.

I ginevrini infine importavano dalla Savoia, soprattutto dal Faucigny e dal Chablais i prodotti

alimentari loro necessari (cereali, vino, frutta e verdura). Nel resto del territorio savoiardo

l’agricoltura era piuttosto modesta. Molto diffuso era l’allevamento bovino e la produzione dei

formaggi pregiati, che erano esportati insieme a carne e cuoio. Il settore industriale era poco

sviluppato e concentrato soprattutto a Chambéry (seta e lana), mentre nei centri minori si

lavoravano cotone e canapa, in manifatture che però erano gestite da stranieri (piemontesi e

francesi del Delfinato).

Il commercio di transito costituì quindi un importante reddito per l’intera regione. Dopo la fine

della guerra di successione austriaca (1748) durante la quale la Savoia aveva subito una lunga

occupazione militare da parte delle truppe gallo-ispaniche, furono avviate numerose iniziative per

sviluppare le attività produttive rovinate dalle distruzioni belliche. Gli sforzi del governo sabaudo si

scontrarono tuttavia con quello che era stato anche in passato un difetto della società locale, cioè

l’assenza di un ceto imprenditoriale indigeno.

Un importante fattore economico era comunque rappresentato dal patrimonio boschivo, sul

quale però si esercitavano le tensioni di entità sociali diverse: lo stato, le comunità, i privati. Alla

fine del XVII secolo in tutti i domini sabaudi e in particolare nelle zone di montagna più ricche di

foreste, era aumentato l’intervento statale, sotto forma di vincoli a salvaguardia di una risorsa

considerata fondamentale sia per le attività civili (edilizia, manifattura), sia militari.

Si era innescato così un conflitto tra due concezione di risorsa forestale, due modelli economici,

due scale di organizzazione e gestione territoriale. Il ruolo di protezione che i provvedimenti

sovrani assunsero da quel momento nei confronti del bosco, nascondevano in realtà un nuovo

modo di produzione e nuovi obiettivi di consumo. A partire dal Settecento si affermò poi

l’economia di scala, basata sull’uso delle risorse in funzione della loro distanza dal mercato o dal

centro di gestione.

Le strade svolsero in questo senso un ruolo di acceleratore del confronto tra due livelli di scala

che si contendevano il controllo sul bosco, dove non si scontrarono semplicemente due modelli

economici, quello supposto dello «spreco» e quello presunto della «razionalità», bensì due sistemi

di cultura e di rappresentazione del mondo. Sulle sorti del bosco si giocò infine la partita tra il

governo centrale e le autonomie locali, il cui risultato fu ben evidenziato dal cambiamento

lessicale, per cui i boschi comuni si trasformarono in boschi comunali.

La Savoia, come abbiamo visto, aveva risentito negativamente della congiuntura bellica e

climatica tra Sei e Settecento. Colpita fu soprattutto l’agricoltura, le cui rese erano per altro già

piuttosto deboli (tre o quattro per uno). Oltre che i cereali soffrirono anche castagni e noci, frutti

che integravano la magra dieta dei contadini. Tra le conseguenze di tale situazione vi furono

l’indebitamento e l’espropriazione, che favorirono non solo l’affermazione di un nuovo ceto di

proprietari borghesi, ma anche un rafforzamento del sistema signorile.

La principale novità dell’epoca fu infatti la ripresa nobiliare, con la riaffermazione dei simboli e

dei diritti signorili. Questo sforzo di restaurazione aristocratica costituì uno dei maggiori fenomeni

della storia sociale della Savoia sotto l’Ancien Regime. Nella regione la nobiltà rappresentava 1,1 %

della popolazione e si concentrava ad Annecy (46 casate) e Chambéry (227). Tale ceto, più

presente in pianura che in montagna, basava il proprio potere sul possesso fondiario, detenendo

circa un quinto delle terre disponibili.

La componente borghese comprendeva avvocati, procuratori e notai, oltre ai mercanti, pochi

dei quali erano ricchi, perché i traffici venivano monopolizzati da Ginevra e Lione. Come si è detto

in precedenza anche i borghesi miravano alla rendita fondiaria. Molto numerosi erano gli artigiani:

nel 1740 se ne contavano 367 ad Annecy, 515 a Chambéry. I settori più rappresentati erano quello

tessile, della lavorazione del cuoio e del legno. Non esisteva alcuna organizzazione di tipo

corporativo, ma piuttosto confraternite, dirette da un priore, con cappella e statuti propri, che

svolgevano un doppio ruolo di assistenza degli affiliati e di controllo della professione.

Quanto al clero, ad inizio Settecento esistevano 3000 religiosi, divisi in 640 parrocchie, 21

capitoli di cattedrali, 45 conventi maschili, 27 femminili. Vivevano in gran parte non tanto grazie

alla ricchezza fondiaria, quanto alle decime. A livello di cultura era piuttosto diffuso lo spirito

giansenista, che aveva il proprio centro nel convento dei domenicani di Chambéry e a cui si

opponevano i gesuiti, tenaci difensori dell’obbedienza al papa, appoggiati dalla nobiltà e dalla

magistratura. Nel corso del secolo tuttavia e con la progressiva penetrazione delle idee illuministe,

incredulità e scetticismo si diffusero nella società, soprattutto tra l’élite intellettuale.

Le aree di montagna sfuggirono alla revanche signorile. Nelle zone alpine i contadini erano

infatti proprietari della maggior parte della terra e l’esistenza di vasti beni comuni favoriva la

pratica dell’allevamento e questa ricchezza collettiva si riverberava sia sui proprietari, sia sui non

possessori. La qualità degli alpeggi e l’adozione di tecniche casearie avanzate, introdotte nel XVII

secolo da affittuari svizzeri (specie del cantone di Friburgo) favorirono la produzione di tome e

groviere, apprezzate al di là dei confini regionali. Il commercio del bestiame era molto attivo: ovini,

bovini e muli della Mauriene, della Tarantaise, del Faucigny e del Chablais venivano venduti nel

Delfinato oppure erano trasportati alla grande fiera annuale di Susa.

Nelle basse vallate e nelle pianure le terre appartenevano invece in larga parte ai nobili e ad altri

proprietari. L’economia agraria savoiarda rimase sempre debole e in balia di crisi frequenti: 1725-

27, 1730-36, 1740-42, 1746-50, 1756-60, 1765-72. Tale andamento influenzò pure quello

demografico, per cui la popolazione rimase stazionaria o ebbe una lieve crescita fino agli anni

settanta, poi crebbe con maggior decisione. In sostanza gli abitanti della Savoia, che erano 320

mila nel 1720, risultavano 346 mila nel 1776 e 384 mila nel 1788.

Un elemento stabilizzatore fu costituito dall’emigrazione. I lavoratori migranti erano soprattutto

facchini, manovali, muratori, domestici e ambulanti. Verso il 1789 i savoiardi che andavano a

lavorare all’estero erano tra i 30 e i 40 mila. Chi faceva fortuna ritornava a visitare il proprio paese

d’origine e spesso vi istituiva una fondazione di carità, apriva una scuola, costruiva una cappella,

offriva ex-voto, donava ornamenti dorati per le chiese e retabli d’altare.

Il fenomeno migratorio, soprattutto stagionale, era del resto caratteristico anche della Valle

d’Aosta, dove anzi aumentò rispetto ai secoli precedenti, a causa delle persistenti difficoltà

dell’agricoltura, soggetta a periodiche crisi di sussistenza. Sull’economia agraria agì in senso

negativo la parcellizzazione fondiaria, tipica del diritto ereditario valdostano e presente pure in

altre zone delle Alpi occidentali. L’emigrazione divenne quindi un elemento fondamentale per

integrare il reddito agricolo e giunse a toccare il 10% dell’intera popolazione (circa 6000 persone).

Tra gli stagionali erano rappresentati i mestieri più diversi: spazzacamini, maestri di legno,

muratori. Gli abitanti di Gressoney, per esempio, approfittando della conoscenza del tedesco,

scendevano nelle pianure elvetiche e germaniche ad esercitare il mestiere di ambulanti, mentre

quelli della Valgrisanche svolgevano attività analoga in Francia e nelle Fiandre. Gli emigranti di

Courmayer erano invece richiesti a Milano e in Piemonte come cardatori di canapa.

Solo verso la metà del Settecento l’economia valdostana si riprese. Allevamento e agricoltura

continuarono però ad essere la principale risorsa del paese. Il primo nel 1734 contava 42000

bovini e oltre 100 000 capre, a fronte di una popolazione di circa 60000 persone. Il numero delle

bestie tuttavia diminuì in seguito all’applicazione dell’Edit des bois, che proibiva il pascolo nelle

foreste, così che alla fine del secolo il totale era sotto le 100 000 unità.

Oltre al bestiame adulto e al formaggio (richiesto in Piemonte), si esportavano prodotti

dell’artigianato e agricoli, come noci, mandorle , vino, soprattutto verso il Vallese e la Tarantaise.

La viticoltura infatti ebbe un notevole sviluppo. Il miglioramento dell’agricoltura fu però favorito

dalla coltivazione del mais e della patata. Il primo, già presente in valle nel 1555, si diffuse solo nel

XVIII secolo; quanto alla patata, una volta sfatate le prevenzioni al suo riguardo, divenne la cultura

privilegiata, perché consentiva la rotazione triennale dei campi.

Al pari del Piemonte anche i vicini territori transalpini subirono importanti trasformazioni in

seguito alla definizione dei confini tra Francia e stato sabaudo avvenuta con la pace di Utrecht del

1713. In particolare il Delfinato, pur essendo una realtà frontaliera, aveva avuto fino alla fine del

Seicento uno scarso valore difensivo, testimoniato dalla presenza di una sola fortezza di rilievo:

Fort Barraux. Dopo il trattato di Cherasco del 1631 la frontiera si era infatti spostata e la chiave

della difesa delle Alpi era diventata Pinerolo.

Con la perdita della città e ancor più delle valli piemontesi, il Delfinato si trovò improvvisamente

proiettato in prima linea e tale situazione ebbe notevoli conseguenze sullo sviluppo della regione.

Grenoble acquistò importanza come base logistica e in generale lo spostamento indietro della

frontiera franco-piemontese fece sì che molti centri, che nel XVII secolo erano stati soltanto tappe

di spostamento dell’esercito, diventarono sede di guarnigioni permanenti. La presenza di truppe

stanziali si trasformò in un fattore di espansione economica, fornendo uno sbocco maggiore ai

mercati cittadini.

Il diverso ruolo strategico assunto dalla provincia, determinò a partire dagli anni novanta del

Seicento l’intensificazione dell’attività di fortificazione, che raggiunse le sue massime espressioni a

Briançon e Montdauphin. La prima fu trasformata in un grande insieme di opere fortificate, a

difesa del Monginevro, circondato da 90 chilometri di strade militari. Dal 1692 al 1700 vi lavorò

assiduamente Vauban e dopo il 1713 costituì il baluardo difensivo del Delfinato. Fondamentale fu

l’intervento lungo l’intero arco alpino occidentale del grande architetto, il quale operò anche a

Fort S.Vincent, Seynes les Alpes, Entrevaux e Colmes les Alpes in Alta Provenza, oltre che a

Chateau Queyras, Fort Mutin in Val Chisone, Pinerolo ed Embrun.

In genere tra XVII e XVIII secolo aumentò il numero dei centri che potevano vantare l’appellativo

di «città». Accanto alle tradizionali 10 villes , si aggiunsero altre realtà come Bourgoin, Le Pont-deBeauvoisin, Saint Marcelin, Saint-Paul-Trois-Chateaux. Questo fenomeno avvenne in un contesto

demografico che vide una debole crescita tra 1698 e 1763 (dal 4 al 5%), seguita da una grande

accelerazione fino al 1790. (più 26%).

Grenoble nel periodo 1698-1790 passò da 132 a 176 mila residenti, Gap da 78 a 95 mila, Romans

da 72 a 108 mila, Vienne da 114 a 183 mila. Nel suo complesso il Delfinato crebbe da 527 a 766

mila abitanti. Certo, le città nel complesso rimasero di piccole dimensioni, visto che all’indomani

della Rivoluzione soltanto cinque avevano una popolazione che superava le 5000 unità. A questa

situazione corrispondeva una dispersione sul territorio degli uffici amministrativi, anche se gli

organi più importanti continuarono ad essere localizzati nelle stesse città che da 200 anni

dominavano la vita della provincia. Così per esempio proseguì la lotta tra Valence e Grenoble per

ottenere il primato come sede universitaria. Il capoluogo alla fine scelse di diventare una città che

ospitava corsi di specializzazione, soprattutto in discipline giuridiche, paramediche e tecniche.

Dal punto di vista sociale il Delfinato, come la vicina Savoia, conobbe una ripresa nobiliare.

Grenoble divenne una città «a sangue blu»: a inizio ‘700 vi risiedevano 200 famiglie nobili (circa un

migliaio di persone), che a fine secolo erano diventate 300, pari a quasi la metà della nobiltà

dell’intera regione. Nella capitale tra 5 e 6% degli abitanti era costituita da membri

dell’aristocrazia, che altrove era dispersa sul territorio.

Il clero rappresentava una percentuale modesta; quello regolare era aumentato nel corso del

Seicento (le monache soprattutto costituivano più del 50% del totale), ma a partire dal secondo

Settecento ebbe un declino. Ufficiali e burocrati erano concentrati nelle tre città «amministrative»

(Grenoble, Valence e Vienne), mentre gli artigiani erano presenti ovunque, ma solo nei centri più

importanti raggiungevano alte concentrazioni, superando la metà della popolazione.

Anche se era stato in qualche modo risolto d’autorità dal governo centrale, il problema della

ripartizione delle tasse tra le città e le campagne continuò ad esistere e causò nel 1694 un

intervento dello stato, che decretò un’imposizione basata su nuovi calcoli. Solo nel 1790 però, in

piena epoca rivoluzionaria, fu varato un sistema che senza essere un’imposta realmente

proporzionata, permise di affrontare con un’approssimazione accettabile la questione della

ripartizione della ricchezza tra le comunità e di proporre una gerarchia delle città e dei grossi

borghi.

Ad aumentare la ricchezza non contribuì molto

l’industria, che pur offrendo diverse

opportunità, non superò i livelli di sviluppo raggiunti alla fine del Seicento. Anzi, il comparto

incontrò notevoli difficoltà nella prima metà del Settecento, trovando solo in seguito altri sbocchi

grazie a produzioni nuovi come la maglieria, i tessuti di seta e le telerie. Nel 1730 nella manifattura

erano impegnate 26000 persone, pari al 4,5% della popolazione complessiva. Molti erano gli

artigiani, ma non esistevano organizzazioni di mestiere.

A partire invece dai decenni centrali del XVIII secolo l’intervento dello Stato in economia

aumentò, secondo una visione ancora tardo mercantilistica, aperta però alle idee illuministe, che

sostenevano il liberismo economico. Il governo centrale promosse così un’effettiva politica

economica di espansione. Grazie alla trasformazione del sistema industriale e alla creazione di

un’organizzazione corporativa, si svilupparono nuovi settori (dal 1766 tele di cotone e tessuti

indiani), mentre altri progredirono (dal 1750 le telerie e le manifatture di seta; dal 1770 la

metallurgia). Notevoli furono i progressi tecnologici, con l’introduzione di nuove macchine; ci fu

anche un cambiamento nella localizzazione delle industrie, che si concentrarono intorno a un

centro in particolare: è il caso di Grenoble per la produzione dei guanti, del Grésivaudan (specie

Allevard) per la metallurgia, di Voiron per le telerie, mentre città come Gap e Briançon divennero

poli industriali.

Al contrario, il settore delle comunicazioni rimase piuttosto arretrato. La struttura stradale non

subì alcuna trasformazione significativa fino all’inizio del Settecento e i percorsi fluviali restarono i

più facili e frequentati. Alla fine del secolo XVIII esistevano ancora poche strade pavimentate e in

definitiva si può dire che, malgrado le opere realizzate, il Delfinato rimase una provincia a scarsa

densità viaria. Ci fu tuttavia uno sforzo per migliorare quelle esistenti, rendendole carrozzabili,

che portò all’aumento del traffico e dell’uso dei carri, che progressivamente sostituirono nel

trasporto i muli, i cavalli e gli uomini.

Un fenomeno che comunque interessò positivamente la regione fu la diffusione

dell’alfabetizzazione, anche se con notevoli differenze tra le diverse zone. Alla fine del Seicento nel

basso Delfinato l’80-85% della popolazione era illetterato, mentre nell’alto Delfinato il livello degli

alfabeti era piuttosto alto. Qui ci fu uno stretto legame tra alfabetizzazione e scolarizzazione;

infatti in quest’area vi era una maggiore presenza di scuole e maestri elementari.

Lo sviluppo economico, sebbene concentrato soprattutto nel polo marsigliese, fu invece

l’elemento che nel XVIII secolo connotò le vicende della Provenza, la quale riuscì a superare le

conseguenze della lunga congiuntura bellica tra Sei e Settecento, determinata dalla politica di

potenza di Luigi XIV. Il suo ruolo militare e strategico di sentinella di Genova e del ducato

sabaudo, la mise a rischio di invasioni come quella del 1692 da parte del duca Vittorio Amedeo II e

di continui passaggi di truppe.

Marsiglia, tuttavia, concentrò sempre di più i traffici e le grandi operazioni commerciali,

specializzandosi negli scambi col vicino Oriente. Si trattò a lungo di un commercio d’importazione,

pagato prima in denaro, poi via, via, con manufatti prodotti in Francia e Provenza. Oltre al Levante,

gli armatori e i mercanti marsigliesi (circa 300) guardavano ormai all’Atlantico e al mare del Nord,

puntando anche alle Antille e all’America. Alla morte del re Sole (1715) la città non era più soltanto

un porto mediterraneo, ma era orientata già verso il Nuovo Mondo.

Tale espansione aveva un corrispettivo nella crescita demografica: quasi 89 000 abitanti nel

1716, con un aumento che non aveva riscontri nelle altre città della regione. L’andamento

demografico in Provenza fu caratterizzato da fasi alterne: un periodo di declino nel primo terzo del

Settecento, marcato drammaticamente dalla peste del 1720 e una ripresa nella seconda metà,

che raggiunse i livelli del secolo precedente e a volte li superò. La capitale sembra rappresentare

un esempio perfetto di questa evoluzione e nel 1765 contava una popolazione di 90 000 individui,

dopo averne persi 50 000 nell’epidemia.

Nel XVIII secolo , più ancora che in passato, la Provenza mostrò due facce: da una parte una

regione rurale e popolosa, dall’altra una città, Marsiglia, che deteneva senza dubbio il primato per

il numero di abitanti, ma che rappresentava se non proprio un corpo estraneo, almeno un modello

di vita completamente differente, grazie alla sua economia portuale. Nel corso degli anni tuttavia

il divario economico e culturale si assottigliò, non soltanto con il resto della provincia, bensì con il

resto del regno.

L’orbita di attrazione marsigliese si allargò e tra i negozianti che affollavano le strade e i palazzi

della città gli stranieri sono numerosi. Provengono non solo da Parigi, Bordeaux, Rouen o Reims,

ma anche da Genova e Ginevra. Ma erano anche rappresentati la Francia del sud-est, la Valle del

Rodano, tutto l’arco alpino. Tra i centri che inviavano il più grande numero di mercanti c’erano

Lione e Grenoble. Le industrie provenzali e marsigliesi nella loro diversificazione, organizzazione ed

evoluzione ben rappresentavano questa dialettica tra la metropoli e il suo territorio.

3.La crisi dell’antico regime e la stagione rivoluzionaria.

Le riforme settecentesche crearono nei domini sabaudi le premesse per una transizione socioeconomica, destinata a trasformare le strutture tradizionali dell’Antico Regime in un sistema di

relazioni più moderne. A dire il vero la grande spinta riformatrice nell’ultimo quarto del secolo si

era affievolita, anche se il regno di Vittorio Amedeo III (1773-1796) si era aperto con la

promulgazione della legge dei Pubblici del 1775, che completava la riorganizzazione delle

comunità iniziata quattro anni prima.

L’uscita di scena di Bogino e l’avvento di ministri che erano espressione della vecchia

aristocrazia più che della nobiltà degli uffici protagonista delle riforme, impressero alla politica

sabauda un indirizzo conservatore, che puntava ad un politica di potenziamento militare sul

modello prussiano e ad un rigido controllo dell’economia e della società. Nonostante i tentativi di

riattivare i meccanismi virtuosi del «dispotismo illuminato», in cui però era il sovrano e non i corpi

burocratici a promuovere le riforme, alla fine degli anni ottanta nello stato sabaudo erano

maturate forti tensioni sociali, che avevano radici profonde e lontane.

In primo luogo vi era la riforma delle comunità, che aveva fatto nascere aspri contrasti tra

patriziati urbani e nuove élites professionali, che aspiravano a partecipare alla vita politica. Poi la

trasformazione dei rapporti di produzione nelle campagne, seguita al mutamento nella

distribuzione della proprietà, che aveva danneggiato i piccoli e medi proprietari a favore della

grande affittanza. Questa situazione aveva fatto aumentare gradatamente la conflittualità tra i vari

ceti sociali e reso più permeabili i domini sabaudi alla recezione delle idee libertarie ed egualitarie.

In questa situazione la rivoluzione francese svolse la funzione di catalizzatore, anche se le sue

conseguenze sul piano politico e sociale si fecero sentire in modo durevole soltanto a partire dal

1798.

Fino a quel momento, specie nel corso della «Guerra delle Alpi» tra 1792 e 1796, il Piemonte fu

contraddistinto da una serie di sommosse, che a volte furono semplicemente causate dalla crisi

annonaria provocata dalla congiuntura bellica, ma che in qualche caso assunsero consapevolezza

politica e vennero dirette da gruppi di «giacobini» piemontesi, come accadde nelle esperienze

repubblicane tentate ad Alba e Asti. Questi sussulti insurrezionali furono repressi dal governo

sabaudo, che tuttavia dovette firmare nel 1796 la pace di Cherasco ed accettare due anni dopo

l’ultimatum francese, che imponeva la consegna della cittadella di Torino e che in pratica costrinse

i Savoia a prendere la strada dell’esilio in Sardegna.

Si formò allora un primo governo provvisorio, che restò in carica soltanto un anno e che era

composto da elementi moderati, espressione di una concezione politica ancora settecentesca ed

elementi democratici reclutati nelle periferie. Benchè il principale problema da affrontare fossero

le finanze dissestate dalla guerra contro la Francia, esso si impegnò in tutti i settori, emanando

provvedimenti innovativi come l’abolizione dei titoli nobiliari, dei diritti feudali e dei privilegi della

Chiesa, l’eguaglianza giuridica delle minoranze religiose, l’imposizione di una tassa patrimoniale.

Presto però nacque un’incompatibilità tra l’atteggiamento governativo, che mirava a creare

un’entità statuale autonoma sul modello delle coeve repubbliche italiane e a tutelare le risorse del

paese, e la volontà centralizzatrice degli occupanti francesi. Tale contrasto portò ad una crisi

politica, che il governo cercò di scongiurare, chiedendo l’unione del Piemonte alla Francia, che

tuttavia per il momento non venne accolta dal Direttorio. Nella prima metà del 1799 scoppiarono

molti tumulti, provocati dalle requisizioni operate dalle truppe di occupazione e da un diffuso

malcontento verso l’annessione.

Parigi affidò allora il potere ad un commissario espressamente nominato, il quale estese ai

territori subalpini l’ordinamento amministrativo francese. Vennero creati quattro Dipartimenti e in

particolare la regione alpina occidentale fu divisa tra il Dipartimento dell’Eridano (Torino, Susa,

Pinerolo, Valle d’Aosta) e quello della Stura (Mondovì, Saluzzo, Cuneo, Alba, Oneglia).

La diffusione delle rivolte, guidate soprattutto da ex ufficiali dell’esercito sardo e da preti, ma

pure da semplici avventurieri, contribuirono alla cacciata dei francesi insieme all’intervento degli

alleati austro-russi, che tra 1799 e 1800 instaurarono un regime effimero, che si mise in luce

soltanto per la dura persecuzione nei confronti degli elementi ritenuti giacobini.

Ben più significativa si dimostrò l’esperienza del secondo governo provvisorio, insediatosi dopo

la decisiva vittoria di Napoleone a Marengo nel maggio 1800. Per far fronte al deficit e alla crescita

dell’inflazione, venne intrapresa la vendita dei beni nazionali, mentre nel 1801 furono inviati nelle

provincie speciali commissari, i quali di fatto sostituirono la figura dell’intendente. L’anno

seguente vennero poi nominati i prefetti e i sottoprefetti, con il compito di fungere da controllori

delle periferie, ma anche da anello di collegamento tra queste ultime e il centro. La creazione di

tali funzionari segnò in pratica l’omologazione del Piemonte al sistema amministrativo francese,

precedendo l’annessione, sancita formalmente alla fine del 1802 con un editto firmato dal console

a vita Napoleone Bonaparte, che di fatto era ormai il padrone della Francia.

Nonostante ciò, anche nei primi anni del XIX secolo continuarono le sommosse.

Il fenomeno

delle insorgenze antifrancesi fu comune ad altre regioni italiane e nei domini sabaudi fu

particolarmente intenso. Si trattò di episodi armati che sono stati spesso ed erroneamente confusi

con il brigantaggio vero e proprio, ma che nascevano dall’avversione verso gli abusi compiuti dalle

truppe di occupazione. Ancora nel 1801-1802 scoppiarono rivolte a Ivrea ed Aosta, che nella valle

arrivarono a coinvolgere più di 6000 insorti.

In Savoia il tramonto dell’Antico Regime fu caratterizzato da importanti mutamenti che

interessarono l’agricoltura, dove la diffusione della patata modificò le condizioni di vita dei

contadini, specie in montagna. Attestata a Thonon nel 1725 e ad Annecy nel 1742, la coltivazione

si estese poi in Tarantaise e Maurienne, e dopo la crisi agraria del 1765-72 divenne una coltura

comune, la cui affermazione fu dovuta al fatto che consentiva la rotazione annuale. Più lenta fu la

progressione del mais, che prima venne usato come cibo per il bestiame, mentre dagli anni ottanta

entrò a far parte anche dell’alimentazione delle popolazioni. L’erba medica e le piante foraggiere

continuarono ad essere poco coltivate. Qualche progresso fece la cultura agronomica: nel 1772 fu

fondata la Società d’Agricoltura di Chambéry, riconosciuta dal governo nel 1774.

Il governo sabaudo, la cui azione come abbiamo visto era volta a incrementare il commercio, si

sforzò di aumentare il controllo delle vie d’accesso alla Francia e alla Svizzera, migliorando le

comunicazioni est-ovest dal Moncenisio a Pont-de-Beauvoisin verso Lione e nord-sud da Ginevra a

Grenoble verso il Mediterraneo. Di notevole importanza fu il tentativo di creare sul lago Lemano

ma in territorio sabaudo, una zona «franca» in alternativa a Ginevra, che ne potesse in qualche

modo intercettare il flusso commerciale.

Nacque così nel 1772 la città di Carouge, la cui fondazione si basò su criteri quali la tolleranza

religiosa e le agevolazioni doganali, al fine di favorire lo sviluppo demografico e l’insediamento di

attività industriali e mercantili. In effetti, la popolazione in pochi anni crebbe: si passò così dai 568

abitanti del 1772 ai 4672 del 1792, ma non fu mai possibile riuscire a competere sul piano

economico con Ginevra.

Il volgere del secolo fu contraddistinto da una crisi congiunturale, aperta da una serie di carestie

tra 1783 e 1790. A rendere difficile la situazione economica e sociale si sommarono diversi fattori:

calamità naturali e l’aumento della tassazione causato dal processo di affrancamento dei feudi. La

conseguente vendita dei beni collettivi favorì i ceti possidenti e indebolì le comunità, la cui

l’autonomia venne inoltre pesantemente condizionata dalla riforma dei comuni varata a livello

centrale nel 1771.

L’aristocrazia mantenne il suo potere, anzi il ceto nobile si chiuse, tanto che nel Settecento ci

furono meno nobilitazioni (57) rispetto ai due secoli precedenti. La borghesia continuò ad avere il

monopolio delle cariche in magistratura, ma si accentuarono i contrasti con la nobiltà, che

conservava il culto del rango e della tradizione. Nonostante le differenze, l’èlite dirigente locale si

trovò accomunata nella difesa del particolarismo savoiardo e nell’ostilità verso la presenza delle

guarnigioni piemontesi di presidio, considerate espressione del regime poliziesco della corte di

Torino.

Tale malcontento costituì un terreno fertile su cui attecchirono le nuove idee, che trovavano

maggior spazio rispetto al Piemonte conservatore governato da Vittorio Amedeo III. In realtà, la

cultura dei Lumi si era già diffusa da tempo in Savoia, come testimoniano i libri presenti nelle

biblioteche dei ceti medio-alti. Tra il terzo e quarto decennio del Settecento nella regione venne

introdotta la Massoneria e la prima loggia si costituì a Chambéry nel 1749. Tra gli adepti numerosi

furono da subito i borghesi e i nobili, che alla vigilia della Rivoluzione rappresentavano il 30% degli

affiliati.

I fermenti rivoluzionari ebbero larga diffusione a partire dall’estate 1789. Aumentarono i tumulti

popolari e le critiche alla monarchia. Nelle campagne si creò un movimento per l’abolizione o

almeno la riduzione delle decime e dei diritti signorili. Quando nel 1792 scoppiò la guerra contro la

Francia da parte di una coalizione di stati europei, a cui aveva aderito anche il Regno sardo, le

truppe francesi occuparono la Savoia, venendo bene accolte dalla popolazione.

Nelle città si formarono società degli Amici della libertà, legate al club dei giacobini di Parigi.

Nell’ottobre 1792 si tenne a Chambéry l’Assemblea nazionale degli Allobrogi, che decise di

chiedere l’annessione alla Francia. La richiesta fu accolta dalla Convenzione, che creò

appositamente il Dipartimento del Monte Bianco. Il nuovo regime ebbe l’appoggio soprattutto dei

ricchi e degli uomini di legge, e di una parte della nobiltà di toga. Aderì anche qualche feudatario,

come il barone di Blonay, che divenne sindaco di Evian e il conte di Viry. La maggioranza dei nobili

tuttavia rimase fieramente ostile alla rivoluzione, così come la Chiesa locale, contraria alla

Costituzione civile del clero e all’obbligo del giuramento per i preti.

Anche i contadini furono avversi al governo francese, contestandone la politica religiosa, il

rigido fiscalismo e l’istituzione della leva obbligatoria. Nell’aprile 1793 scoppiò una vasta

sommossa nel Faucigny, che nonostante la pronta repressione, continuò a covare per anni.

Secondo gli studi più recenti la protesta, più che avere carattere filo-nobiliare o filo-clericale, come

le insorgenze che negli anni novanta caratterizzarono altrove la resistenza agli eserciti

rivoluzionari, fu un movimento anti-borghese, delle campagne contro le città. L’opposizione dei

contadini alla dittatura giacobina, non esprimeva quindi che la loro ancestrale diffidenza verso i

notabili.

Comunque sia, la situazione in Savoia rimase incerta fino al 1799, quando venne respinto un

tentativo di riconquista sabauda. In quegli anni la provincia fu minata dalle divisioni e dagli

interessi municipali, sorti soprattutto fra Chambéry ed Annecy. Quest’ultima sperò di essere

compresa nel nuovo dipartimento del Lemano, che comprendeva Ginevra e altri importanti centri

finanziari e mercantili, ma non riuscì nell’intento, a causa dell’ostruzionismo di Chambéry. Il

regime rivoluzionario dal canto suo favorì la formazione di un nuovo ceto di ricchi, costituito da

contadini possidenti, proprietari terrieri, professionisti (uomini di legge, notai).

Nella Valle d’Aosta gli ultimi decenni del XVIII secolo coincisero invece con la fine dei privilegi

locali e la completa omologazione con il resto dei domini sabaudi. Dal 1773 vi venne insediato un

abile intendente, il savoiardo Vignet des Etoles, il quale imbevuto degli ideali del riformismo

settecentesco, si impegnò a migliorare la situazione della regione, consapevole del delicato

momento di passaggio da un’amministrazione autonoma ad un sistema centralizzato.

Per oltre un ventennio, alla guida della Royale Délégation , organo esecutivo creato nel 1764 che

in pratica aveva sostituito il Conseil dea Commis, l’intendente portò avanti un’azione di ampio

respiro, occupandosi di pascoli, foreste, acque e vie di comunicazione. A lui si deve la sistemazione

della strada reale tra Pont-Saint-Martin e il capoluogo, nonché l’abolizione dei pedaggi che

gravavano sulle merci in transito.

Il processo di modernizzazione non fu tuttavia privo di contraddizioni e generò forti tensioni

all’interno della società valligiana, che furono prontamente registrate da Jean-Baptiste de Tillier.

Per quarant’anni segretario del Conseil des Commis, de Tillier nelle sue opere difese in modo

lucido e documentato il particolarismo autonomistico della valle, ribadendo ancor più nettamente

su un versante laico e civile la teoria dell’intramontanismo, già sostenuta in precedenza da

monsignor Bailly.

Grazie all’impegno di quest’ultimo la Chiesa aostana aveva conosciuto una grande espansione,

così che il Settecento segnò la piena realizzazione della Controriforma. La regione infatti si coprì di

nuove chiese e cappelle, arricchite da sfarzosi altari barocchi, lignei e marmorei. Nuovo impulso

venne dato alle confraternite e agli ordini religiosi, grazie anche all’attività di Pierre-François de

Sales, pronipote di san Francesco di Sales, vescovo di Aosta dal 1741, il quale si occupò in modo

particolare dell’organizzazione delle scuole rurali, di cui si è già parlato.

Un esempio dei contrasti che accompagnarono l’affermarsi dello Stato moderno è costituito

dalle vicende legate alla prima industrializzazione della valle, che si manifestò nel settore della

metallurgia. I boschi valdostani vennero sfruttati in modo selvaggio e ci furono aspri scontri tra gli

imprenditori (indigeni e non) e le rappresentanze locali. Il processo industriale ebbe un notevole

costo ambientale, non solo a causa dello sfruttamento intensivo delle foreste, al quale si tentò

invano di porre rimedio con l’Edit des bois del 1757, bensì della lotta per l’accaparramento delle

acque e dell’inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni di fumi dai forni.

Allo scoppio del conflitto tra la Francia rivoluzionaria e il Regno di Sardegna nel 1792, Aosta era

diventata il rifugio di molti esuli che fuggivano dalla Savoia occupata. Durante la Guerra delle Alpi

costituì inoltre il baluardo contro l’invasione del Piemonte da parte delle truppe transalpine. Al

riaccendersi delle ostilità nel 1798, fu velocemente conquistata dai francesi, che crearono un

governo repubblicano, sostenuto da esponenti della borghesia, ufficiali e studenti, venuti in

contatto con le idee d’oltralpe.

La maggior parte della popolazione, soprattutto rurale, rimase ostile alla Francia, a causa delle

requisizioni operate dei soldati, la coscrizione obbligatoria e le violenze contro i beni ecclesiastici.

Tale avversione si tramutò in aperta rivolta nel 1799, che fu una vera e propria controrivoluzione

reazionaria e clericale, che si può collegare con il parallelo fenomeno delle insorgenze nella

penisola italiana. L’insurrezione fu condotta da una massa di contadini che risalirono la Valle e che

fu denominata Régiment de Socques per i sabots da loro calzati.

. Nel Delfinato la diffusione della rivoluzione fu piuttosto veloce e il confronto politico che essa

innescò assunse subito toni molto accesi, in quanto si legò alla questione della preminenza

economica ed amministrativa delle antiche «dieci città» sul resto della regione. Fino alla metà del

Seicento, infatti, i principali centri urbani avevano trovato negli Stati e nelle altre assemblee

provinciali gli ambiti istituzionali per formulare le loro istanze politiche.

Nel Settecento la scomparsa delle assemblee provinciali privò le città della cornice istituzionale

nella quale avevano potuto assicurare la difesa dei loro interessi. A più riprese esse cercarono di

coordinare le loro iniziative, ma l’azione comune risultò difficile e sempre più spesso fu la capitale

Grenoble ad agire da sola in nome di tutte le altre.

Tale unità di intenti venne però meno con la Rivoluzione e la possibilità di una nuova

organizzazione dello spazio amministrativo favorì la nascita di profonde divisioni, rinfocolando la

vecchia rivalità tra Valence e Grenoble, mentre Vienne sperava di ristabilire il grande passato,

quando era stata capitale della Gallia. Grenoble inoltre era contraria alla separazione in

dipartimenti, ma le altre città invece la sostenevano. Così nel 1790 furono costituiti tre

dipartimenti: Nord-Dauphiné (con capoluogo Grenoble), Midy (Valence) e le Alpes (Gap) divisi in

distretti. L’obiettivo dei promotori di tale sistema era più politico che tecnico: si trattava di

stabilire un modo nuovo di abbattere i privilegi provinciali e soprattutto quelli delle grandi città,

che avevano segnato per secoli la storia del Delfinato.

A Nizza il vento della Rivoluzione fu preceduto tra 1788 e 1792 da una crisi economica, che

evidenziò ancora una volta la precarietà della strutture socio-economiche della contea. Nei primi

anni del moto rivoluzionario la città divenne rifugio di oltre 2000 emigrati francesi (preti e nobili) e

nel 1792 venne occupate dalle truppe francesi, che tuttavia non riuscirono a sfondare la linea

difensiva organizzata dai contingenti sabaudi sulle Alpi.

Il governo provvisorio fu subito diviso, come del resto avverrà in Piemonte, tra gli autonomisti,

favorevoli alla creazione di una repubblica alleata della Francia e quelli favorevoli all’annessione

immediata. Questi ultimi vinsero e nel 1793 venne creato il Dipartimento delle Alpi Marittime, che

seguì le vicende del regime giacobino e del Direttorio. Nella regione fu abolita la feudalità e

introdotta le legislazione transalpina; inoltre venne decisa la vendita dei beni diventati nazionali in

seguito al sequestro delle proprietà ecclesiastiche e nobiliari.

4. L’ordinamento napoleonico e la restaurazione.

L’avvento del regime napoleonico segnò la fine del sistema difensivo alpino realizzato dai Savoia

nel corso di tre secoli. Il condottiero corso riuscì in realtà a eludere lo sbarramento e a penetrare

ugualmente in Piemonte con un’audace attraversata del Piccolo San Barnardo, ma il dispetto

causato dalla resistenza di Bard nel 1800 e considerazioni di ordine politico oltre che strategico, lo

indussero a perseguire un’opera di distruzione sistematica, che era già stata progettata da Luigi

XIV alla fine del Seicento.

Napoleone completò quanto era stato deciso nel trattato di pace di Parigi del 1796, che aveva

fatto seguito alla sconfitta sabauda nella «guerra delle Alpi», ordinando la completa demolizione

delle fortificazioni piemontesi. L’operazione di smantellamento era in effetti iniziata già nel 1798 e

nel giro di pochi anni tutte le principali fortezze alpine furono rase al suolo.

L’unica a salvarsi fu Fenestrelle, che fu risparmiata perché ritenuta utile come deposito di armi e

munizioni, nonché come prigione di Stato. Alcune fortezze vennero ricostruite all’epoca della

Restaurazione: è il caso di Exilles a partire dal 1818 e di Bard dal 1827. Furono smantellate anche

le fortezze cittadine, come accadde a Cuneo e alla stessa Torino, che così soltanto all’inizio

dell’Ottocento perse l’aspetto di città murata.

Con l’annessione alla Francia, il Piemonte divenne la ventisettesima divisione militare, divisa in

sei Dipartimenti: Po, Marengo, Tanaro, Sesia, Stura, Dora, i cui capoluoghi furono rispettivamente

Torino, Alessandria, Asti, Vercelli, Cuneo, Aosta. I dipartimenti corrispondevano ad altrettante

prefetture, ulteriormente suddivise in sottoprefetture o arrondissements. I funzionari messi a

dirigere le nuove amministrazioni, scelti in base alla lealtà verso il governo parigino, erano in parte

uomini nuovi e in parte membri della nobiltà disposti a collaborare.

Si trattava di un sistema piramidale, in cui l’autorità discendeva direttamente dal vertice e si

allargava via, via, ai diversi organi periferici. La struttura verticistica proseguiva con le

amministrazioni comunali, affidate ad un sindaco (maire) e a uno o più vicesindaci, coadiuvati da

un organo collegiale, il Consiglio municipale.

Tutti francesi furono invece i commissari inviati da Parigi per riorganizzare i diversi settori

dell’amministrazione, modellandoli secondo l’assetto transalpino. La réunion fu dunque preparata

scrupolosamente, riformando, assumendo informazioni ed estendendo al Piemonte leggi francesi,

come la leva obbligatoria, che per altro venne fortemente avversata dalla popolazione. In realtà, la

perfetta equiparazione tra i due paesi non si realizzò subito e il processo fu piuttosto lungo, ma il

governo francese, specialmente dopo che Napoleone divenne imperatore, portò avanti una

politica tesa al coinvolgimento dei ceti dell’alta borghesia e dell’aristocrazia anche attraverso il

conferimento di nuovi onori e titoli come ad esempio la Legion d’Onore.