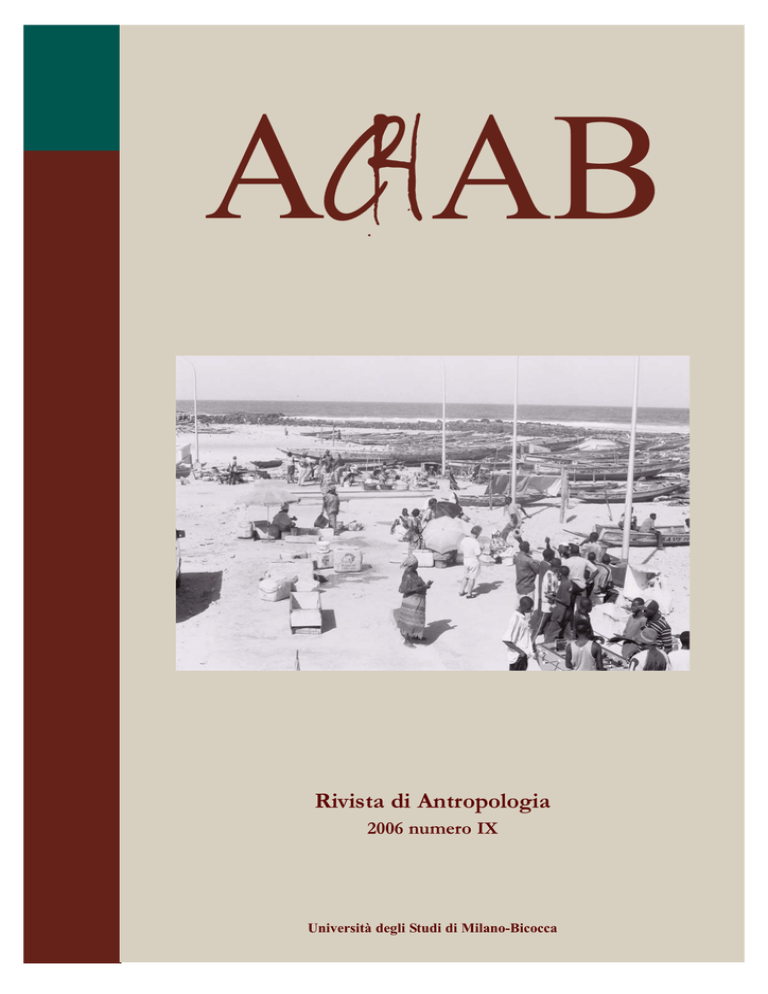

ACHAB

Rivista di Antropologia

2006 numero IX

Università degli Studi di Milano-Bicocca

AChAB - Rivista di Antropologia

Numero IX - ottobre 2006

Direttore Responsabile

Matteo Scanni

Direzione editoriale

Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi

Redazione

Paola Abenante, Paolo Borghi, Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi,

Fabio Vicini, Sara Zambotti

Progetto Grafico

Lorenzo D'Angelo

Referente del sito

Antonio De Lauri

Tiratura: 500 copie

Pubblicazione realizzata con il finanziamento del Bando "1000 lire", Università degli Studi di Milano

Bicocca

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 697 - 27 settembre 2005

Non siamo riusciti a rintracciare i titolari del dominio di alcune immagini qui pubblicate. Gli autori sono

invitati a contattarci.

* Immagine in copertina di Michele Parodi (spiaggia di Yoff, Senegal, Gennaio 2003).

Se volete collaborare con la rivista inviando vostri articoli o contattare gli autori,

scrivete a: [email protected]

ACHAB

In questo numero...

2

La scomparsa di Clifford Geertz (1926-2006)

di Ugo Fabietti

4

Un ricordo di Clifford Geertz

di Roberto Malighetti

6

Autobiografia e immaginazione etnografica

Prime annotazioni

di Pietro Clemente

11

Un contributo al dibattito sulle politiche attinenti alle manifestazioni culturali nello stato

brasiliano di Maranhão

di Arinaldo Martins

15

Welcome to Armenia

Etnografia dell’Ararat nell’identità diasporica armena

di Fiammetta Martegani

23

Rappresentazioni del dolore

I profughi della guerra del Kosovo nella stampa italiana

di Federico Boni e Oscar Ricci

33

Fieldwork between Distance and Intimacy

Reflections on a Photo Exhibition on the Street

di Giovanni Picker

42

Tre preghiere collettive dei musulmani milanesi

Spunti di riflessione sulla fotografia etnografica

testo e foto di Lorenzo Ferrarini

47

Sostenere il mondo

Osservazioni sul concetto di dharma nel brahmanesimo

di Viola Gambarini

51

Silamo Malagasy

Uno sguardo sui musulmani del Madagascar

di Maura Parazzoli

56

La Verifica Incerta

Note a margine di una missione in Angola (Prima parte)

di Michele Parodi

1

ACHAB

La scomparsa di Clifford Geertz (1926-2006)

di Ugo Fabietti

“Nessun ricordo di essere stato una stella può mai impedire

che la fine sia dura”. Così concludeva Clifford Geertz una

conferenza tenuta nel 1999 in cui aveva ripercorso quella che

lui stesso aveva chiamato “una vita di studio”. La “durezza” è

che adesso, a sette anni da quella conferenza, Clifford Geertz

non c’è più. La sua morte abbastanza inaspettata (nonostante

fosse avanti con gli anni), lascia un vuoto importante

nell’orizzonte di riferimento degli antropologi della mia

generazione. Parlare ora, e per di più “dall’Italia”, di Clifford

Geertz, espone inevitabilmente a qualche distorsione

prospettica di non semplice definizione. Quando i suoi lavori

cominciarono a essere tradotti in Italia nella seconda metà

degli anni Ottanta (confermando il proverbiale ritardo con cui

da noi molte discipline – purtroppo l’antropologia non è

l’unica – accolgono certe novità culturali), Geertz fu infatti

“capito poco”, ma per lo più ignorato, dall’establishment

accademico di allora. La sua prospettiva ermeneutica, e la

concezione della “cultura come testo” che accompagnava

quella prospettiva, erano alquanto “disturbanti” per una

comunità antropologica fortemente debitrice o di un

orientamento etnologico più o meno “classico”, o della “magia

strutturalista” o dello storicismo di varia configurazione, da

quello idealista a quello marxista ortodosso.

Anch’io venni a conoscenza dei lavori di Geertz relativamente

tardi, circa una decina d’anni dopo la pubblicazione, nel 1973,

del famoso Interpretation of cultures, il libro che lo consacrò

come uno degli antropologi di primo piano a livello mondiale.

Sino ad allora, di Geertz avevo letto in originale, nei primi

anni Settanta, solo ed esclusivamente La religione come

sistema culturale (1967), ma confesso che ne avevo ricavato

ben poco.

Col tempo tuttavia, Geertz divenne un importante punto di

riferimento per me e altri colleghi italiani che, sebbene per

motivi diversi, si trovavano allora in uno stato di

“indeterminatezza teorica”. Come spesso accade, fu anche

quella volta questione di imparare un nuovo linguaggio. Da

Geertz, ovviamente, imparai quanto fosse importante, nella

costruzione della rappresentazione etnografica, la dimensione

ermeneutica. Questa non va confusa con quello sdilinquimento

della soggettività antropologica contrabbandata per riflessività

che travolse, per un decennio circa, la “meglio gioventù”

disciplinare degli anni 70-80, la quale si faceva forte proprio

della prospettiva geertziana incentrata sul dialogo e sul “punto

di vista del nativo” (che però, per un’ermeneutica stranamente

intesa, diventò per molti “il punto di vista dell’antropologo”).

E’ noto che, a questo proposito, Marshall Sahlins mise in scena

il buffo dialogo tra l’antropologo e il nativo in cui quest’ultimo

chiedeva, implorando, all’antropologo iperriflessivo: “ma non

si potrebbe parlare un po’ anche di me”?

Dirò schiettamente che, di Geertz, mi affascinò in primo luogo

la sua scrittura. Diretta, ironica, suadente, un po’ complice

(riconosciamolo), ma al tempo stesso profonda. In questo, mi

sembra, coniugava il meglio della tradizione anglosassone

(schiettezza nordamericana più ironia britannica) con una

densità argomentativa di matrice tedesca. Ex-studente di

filosofia, benché poco familiare con l’ermeneutica, ritrovai in

Geertz quello “spessore” (le dimensioni del senso, del

significato ecc.) che l’antropologia “classica” (nelle sue

varianti) aveva, diciamo, “rimosso”.

Geertz da noi non fu capito subito perché ribaltava

completamente le regole del gioco, inducendo il sospetto che

benché sia sempre l’antropologo ad avere l’ultima parola

(“scrive…”) non è poi così ovvio pensare che tutto possa

risolversi in descrizione, comparazione e generalizzazione. Il

fatto che anche “gli altri” potessero produrre senso e

significato Geertz lo argomentò in maniera sottile, ricca di

esemplificazioni etnografiche, prendendo spunto dal quanto

mai enigmatico imperativo malinowskiano: vedere le cose dal

punto di vista dei nativi. Perché enigmatico? Perché non si

sapeva bene se l’antropologo dovesse mettersi nella testa del

nativo, se dovesse sostituirsi a lui o imparare tutto ciò che un

nativo sa per essere come lui.

Geertz, che non ha mai amato le teorie chiuse, i sistemi e le

formule, pose invece il problema in termini di comunicazione.

L’antropologia, per lui, era un “ampliamento del discorso

umano”, un tentativo mai concluso di cogliere il modo in cui,

sul campo, si stabiliscono relazioni comunicative capaci di far

emergere oggetti nuovi di riflessione per l’antropologia, “una

scienza”, come lui amava dire, “in divenire”.

Geertz, lo sanno tutti, non è stato il teorico della “cultura come

testo” e basta. Ha studiato la parentela, l’agricoltura, il

mercato, la religione e lo stato alle due estremità opposte del

mondo musulmano. Se si fa eccezione per Bali (immortalata,

forse troppo, in alcuni saggi etnografici) Geertz fu, infatti, e

suona un po’ strano dirlo, studioso dell’islam o, meglio

sarebbe dire, di alcuni aspetti culturali del mondo indonesiano

a est e di quello maghrebino a ovest, proprio ai confini estremi

e opposti dell’islam storico, aspetti culturali che vennero da lui

affrontati in una prospettiva metodologica che era allora

insolita per l’antropologia e del tutto stravagante per

l’orientalismo accademico.

L’opera di Geertz è percorsa dall’esigenza di un continuo

affinamento metodologico ed epistemologico, spesso difficile

da cogliere perché nascosto dietro una scrittura che, come

2

ACHAB

dicevo, si presenta come suadente e ironica, e forse anche un

po’ profetica. Questa scrittura, lieve anche quando si inoltra in

problemi davvero difficili, mi ha sempre rimandato, anche nei

momenti in cui si può dubitare del senso, della giustezza, o

anche solo della semplice opportunità di quello che si sta

facendo, un’impressione di “tranquilla accettazione di ciò che

ci circonda”, almeno quando questi dubbi e queste perplessità

hanno riguardato la mia disposizione verso l’antropologia che,

come appunto Geertz ebbe a dire, “is an excellent way,

interesting, dismaying, useful and amusing, to expend a life”.

Clifford Geertz (1926-2006)

3

ACHAB

Un ricordo di Clifford Geertz

di Roberto Malighetti

Il mio interesse per il lavoro di Clifford Geertz prende le mosse

dalla fine degli anni settanta quando, giovane studente di

antropologia alla McGill University, ho iniziato ad occuparmi dei

fondamenti teorici ed epistemologici dell'antropologia,

insoddisfatto degli approcci positivisti e della sterilità delle

rappresentazioni etnografiche descrittive e oggettivanti. Ricordo

ancora l'entusiasmo con cui nel 1977 scrissi uno dei miei primi

papers, sotto la direzione di John Galaty, sulla descrizione densa.

In esso analizzavo, alla luce delle teorie G. Ryle e di L.

Wittgnestein, il famoso articolo del 1973, Thick Description:

Toward an Interpretive Theory of Culture scritto appositamente

per il volume The Interpretation of Cultures.

L'incontro con l'opera di Geertz contribuì in maniera decisiva ai

miei orientamenti, in un momento in cui, a fronte della crisi dei

paradigmi totalizzanti, si stavano ponendo le basi teoriche di

un'antropologia che andava adeguandosi alle acquisizioni più

recenti dei vari campi del sapere: dalla filosofia post-empiricista

allo studio dei simboli e dei significati, dall'ermeneutica alla

sociologia comprendente, dalla filosofia del linguaggio alla critica

letteraria.

Combinando il lavoro sul campo con sofisticate riflessioni sulla

disciplina e legandosi ai problemi dell'interpretazione del

significato e del simbolismo, l'opera di Geertz mi ha permesso di

ripensare le premesse epistemologiche fondamentali

dell'antropologia e delle scienze sociali in generale. Le sue

raffinate argomentazioni hanno costituito il principale modello

che ha sostenuto le mie attività di ricerca e didattiche, a partire dai

corsi che dal 1980 ho tenuto presso differenti Scuole Regionali a

figure professionali con importanti interessi "applicativi"

(assistenti sociali, educatori professionali, operatori sociali ecc.).

La riscoperta geertziana della tradizione ermeneutica mi

consentiva di analizzare criticamente lo scientismo egemonico in

quegli ambienti "operativi", allora coniugato con interpretazioni

piuttosto rigide e meccanicistice della psicoanalisi. Rammento la

meraviglia e anche la conflittualità provocata dalla messa in

discussione delle ortodossie preminenti che a partire dal

diciassettesimo secolo hanno caratterizzato le concezione

moderna e nomotetica della scienza: il mito di un metodo

scientifico univoco e fisso; la concezione della conoscenza come

rappresentazione e quindi la prospettiva empirista oggettivante; la

rigida separazione fra teoria e "dati" e fra teorie e osservazione; la

ricerca di un linguaggio formale perfetto, ripulito da ogni

riferimento soggettivo; l'ideale mistico della verità.

Tuttavia non si può dire che la comunità antropologica, dominata

dai paradigmi struttural-funzionalistici e marxisti, abbia riservato

una migliore accoglienza al lavoro di Geertz. La sua critica

radicale ha fatto inizialmente molta fatica a trovare interlocutori,

come si può attestare dalla scarsa letteratura su questo autore,

sviluppatasi solo recentemente.

Significativo è il fatto che in Italia il lavoro di Geertz iniziò a

essere pubblicato solamente nel 1987, nonostante gli anni Settanta

e Ottanta si fossero caratterizzati per l'intensa attività di

traduzione di testi antropologici. Conservo ancora la risposta

negativa da parte dell'importante casa editrice di Bologna che

pubblicò il libro 7 anni più tardi, alla mia proposta del 1980 di

tradurre il testo del 1973. Sorprendentemente, la motivazione non

accennava tanto alla scarsa autorevolezza del proponente, quanto

a quella dell'autore. In maniera analoga, quando 10 anno più tardi

cercavo un editore per il mio libro su Geertz, ottenni come replica

dall'unica casa editrice che aveva proposto in Italia nel 1973 un

testo di Geertz (Islam. Analisi socio-culturale dello sviluppo

religioso in Marocco e Indonesia), che l'antropologo statunitense

non solo era un autore invendibile, ma soprattutto scarsamente

rilevante.

In accademia furono scienziati sociali diversi dagli antropologi ad

apprezzare inizialmente la ricchezza e raffinatezza della sua

produzione e l'estensione della sua enciclopedia del sapere,

ponendolo come un'importante figura di riferimento

interdisiciplinare. Del resto la sua stessa formazione e carriera

professionale furono segnate dall'interdisciplinarità: laureato in

Inglese (Ohio, 1945) e in filosofia (1950), ricevette il dottorato dal

Department of Social Relations nel 1956 (Harvard University)

sotto la guida di Talcot Parson e Clyde Klukhohn. La sua attività

di ricerca e di insegnamento si svilupparono in ambienti

fortemente interdisiciplinari, iniziando come ricercatore (195258) al Center for International Studies at the Massachusetts

Institute of Technology, al Harvard University's Laboratory of

Social Relations (1956-57) e come membro del Center for

Advanced Study in the Behavioral Sciences a Stanford (1958-59).

Nel 1958 divenne Assistant Professor di antropologia alla

University of California at Berkeley, dove rimase fino al 1960

quando passò all'University of Chicago come Associate Professor

e Full Professor (1964) per poi approdare nel 1970 all'Institute for

Advanced Studies di Princeton dove divenne Professor Emeritus

alla School of Social Science.

Nonostante si possa rilevare una certa difficoltà a tradurre nella

pratica etnografica (condotta a partire dagli anni Cinquanta a

Java, Bali, Celebes, Sumatra, Indonesia e Morocco) i principi che

discuteva teoricamente in maniera molto sofisticata, Geertz ha

avuto il merito di inaugurare profondi cambiamenti nelle

condizioni della rappresentazione culturale, sia nella natura

dell'esperienza etnografica, sia nella sua restituzione testuale.

Sottolineando il carattere negoziale della situazione etnografica,

fondata sull'interrelazione fra le costruzioni interpretative

dell'antropologo e quelle dei suoi interlocutori, ha permesso di

problematizzare la situazione dello studio sul campo e di

4

ACHAB

analizzare il senso delle condizioni del lavoro, dei microprocessi

della vita quotidiana, della traduzione attraverso i confini culturali

e linguistici, della ricerca di rappresentare in maniera convincente

la diversità culturale dei soggetti investigati.

La principale caratteristica delle revisioni di Clifford Geertz delle

discipline sociali consiste nella riscoperta della dimensione

ermeneutica, in quanto teoria del segno e delle significazioni

equivoche e polisemiche, con la sua enfasi tematica sulla

comprensione e sull'interpretazione e sul carattere costruttivo

della conoscenza. In Geertz il problema ermeneutico assume il

significato di riconoscere, da un lato, che le espressioni e le azioni

umane contengano una componente significativa. Dall'altro

implica che le scienze interpretative siano costituite da modelli

attraverso i quali costruiscono i loro referenti: la scienza è così

ricondotta all'uomo e alla sua capacità di "dare senso" al mondo,

come "fenomenotecnica", tecnica di produzione dei fenomeni,

secondo l'espressione di Bachelard. Di conseguenza gli oggetti

non sono visti come enti dotati di proprietà indipendentemente dal

punto di vista di chi li conosce. Il soggetto, da parte sua, non è

un'istanza paradigmatica, un ente "neutro", bensì un soggetto

storico, inserito in una forma di vita ontologicamente fondato

sulla sua cultura e sul suo sapere. Vi è superamento del concetto

della soggettività e dell'oggettività del comprendere in direzione

del riconoscimento della reciproca appartenenza fra soggetto e

oggetto.

La prospettiva è specificamente ermeneutica. Il discorso è inserito

nel rapporto circolare fra interpretazione e traduzione: fra parti e

tutto, fra familiarità ed estraneità, fra anticipazione di senso e

comprensione, fra soggetto ed oggetto, fra particolare e generale,

fra teoria e osservazione. Comprendere non può dunque

consistere semplicemente nel rappresentare "il punto di vista del

nativo" in una romantica pretesa di uguaglianza o in una difficile

orchestrazione polifonica. I dati antropologici sono complessi e

articolati, "costruzioni di costruzioni", "interpretazioni di

interpretazioni", consistendo in ciò che l'etnografo ha registrato,

di ciò che è stato in grado di comprendere, di quello che gli è stato

detto dai suoi interlocutori a partire da ciò che essi hanno capito.

Non solo il "punto di vista del nativo" è una delle prospettive

possibili. Ma soprattutto esso è sempre mediato. Una volta che i

nativi sono costruiti come informatori, la loro voce è già mediata

e "redatta" dalla comprensione e dalla scrittura antropologica. Ciò

che i nativi dicono non sono verità culturali, semplici

esplicitazioni di concetti presenti nella loro mente, ma risposte

circostanziate alla presenza e alle domande dell'etnografo.

Confinare l'antropologia all'esperienza personale dell'antropologo

o disperdere e ripartire l'autorità etnografica fra i suoi informatori,

significa negare alla disciplina uno specifico statuto scientifico.

Geertz ha insegnato che sebbene i concetti ed i modelli impiegati

dal teorico debbano basarsi sui modi in cui i propri informatori

interpretano le loro azioni e quelle degli altri, essi non possono

esprimere gli stessi significati dell'interpretato. Le interpretazioni

antropologiche, per loro natura, sono diverse dai resoconti dei

nativi, fondando la loro forza su tale eterotopia. L'immersione

analitica nel mondo privato degli interlocutori è scientifica nella

misura in cui riesce a tradurre il linguaggio privato dei nativi nel

linguaggio pubblico e specializzato dell'antropologia.

L'etnografo non può quindi rinunciare alla propria autorità, che da

un lato autorizza i suoi linguaggi e le sue ricerche presso i suoi

interlocutori e presso i suoi fruitori; dall'altro si manifesta

inesorabilmente nella scrittura, fondando la sua "funzione di

autore". In tal senso l'etnocentrismo rappresenta una condizione

ineliminabile e costitutiva del sapere antropologico, costruito

necessariamente a partire "dal punto di vista dell'antropologo".

L'idea che la comprensione passi attraverso la dialettica fra

anticipazione di senso e comprensione e si fondi sull'esame

esplicito dei pregiudizi e delle pre-comprensioni invita a

rappresentare la realtà sociale degli Altri attraverso l'analisi della

propria esperienza nel loro mondo e a considerare la pratica

etnografica, in quanto pratica sociale, come parte integrante

dell'analisi e del lavoro di testualizzazione. L'autoreferenzialità,

racchiusa nella stessa nozione ermeneutica di circolarità e di

storicità della comprensione, sottolinea che la costruzione della

conoscenza antropologica si sviluppa inevitabilmente in chiave

riflessiva e autobiografica: l'accesso all'Altro è sempre mediato

dalla propria ontologia e dalla propria appartenenza a quella

comunità storica e linguistica di cui Geertz è stato uno dei grandi

protagonisti.

5

ACHAB

Autobiografia e immaginazione etnografica

Prime annotazioni1

di Pietro Clemente

pubblicato con gli altri nella rivista L’uomo (n°2) nel 1980, ma

solo nel 1981, con la sua collocazione a premessa nel volume

Intervista a Maria (Palermo, Sellerio) che conteneva anche la

trascrizione della intervista, quella relazione assumeva per me

tutto il suo significato.

Mi ero occupato fino allora di storie di vita soprattutto tornando

indietro all’opera di Scotellaro, ed avevo prodotto e fatto

produrre molti materiali dialogici e narrativi a Siena, nel

quadro di ricerche sulle lotte contadine e la resistenza, e poi in

generale sul lavoro e le condizioni di vita dei mezzadri. Ero

molto attento all’ascolto delle ‘umane dimenticate istorie’.

Eppure quando Clara Gallini parlò (e poi scrisse) di un rapporto

intenso tra informatore e ricercatore (nel suo caso entrambe

donne), che si poteva definire innamoramento, io restai

disorientato e perplesso. Erano tempi di femminismo, e questa

mi pareva un’attenuante. Ma la mia cura delle voci altrui non

prevedeva che esse mi influenzassero sul piano emotivo.

Semmai investivo un senso brechtiano dell’epos, una estetica

proletaria. Nella ricerca la pensavo un po’ da militante (le

passioni non ci concernono) e un po’ da oggettivista alla Nadel,

la macchina uomo che fa ricerca va ben sorvegliata per essere

adeguata, molto self control, prudenza, nell’intervista tanta

attenzione, molta tecnica dell’ascolto e del rilancio.

Riconoscevo allora anche un certo mimetismo del ricercatore,

riascoltandomi nei nastri (poi nelle cassette) notavo che parlavo

con un buffo tentativo di toscanizzare la mia voce.

Ripercorrevo alcuni tracciati di Gianni Bosio2 a modo mio e

avevo scritto un ‘elogio del magnetofono’, mai pubblicato, in

cui trattavo dei problemi tecnici e politici della ricerca con

l’uso di quel mezzo tecnico.

Poi la crisi del marxismo negli anni subito dopo i settanta mi

aveva spinto verso un oggettivismo del mezzo, una filologia

delle fonti, schede, trascrizioni, archivi.

Anche la lettura di Intervista a Maria è una tappa critica della

mia formazione, siamo nel 1981, e Maria è una donna di Tonara

che ricorda tante donne sarde che ho conosciuto, filosofie

popolari di donne che hanno lasciato traccia nella mia vita:

soprattutto Zia Stefana, che aiutava in casa di mia mamma, era

una colf ma aveva una esperienza e una forza che finì per essere

una consigliera di mia madre e favorì il riavvicinamento con

noi giovani ‘sessantotteschi’ in guerra coi genitori, finì per

adottare mia madre come sorella minore e adottò anche noi. Zia

Stefana non nubile come Maria, era la donna che aveva avuto

quattro mariti, aveva tantissimi nipoti e non c’era caso della

vita di cui non sapesse qualcosa. E Zia Colomba, sorella di mio

A Clifford Geertz maestro di immaginazione etnografica:

esiste l’amore in Francia?

La morte di Clifford Geertz , notizia di queste ore, concentra

ora la mia attenzione. Con lui ho discusso dentro di me tutti i

problemi che segnalo in queste pagine, dopo la fine degli anni

’80. Lo ho assunto a mio maestro, litigandoci spesso, ma l’ho

visto per la prima volta nella foto dell’obituary dedicatogli da

Princeton. Maestro virtuale e globale, come però succede dal

tempo della scrittura. L’incipit di Interpretazione di culture con

i dialoghi veri e immaginati di diversi attori sociali su uno

stesso tema visto in modi contrastanti, il forte intreccio tra

antropologia e studi umanistici in generale in Antropologia

interpretativa, la centralità della scrittura e la critica del

‘ventriloquismo’ in Opere e vite, il ruolo della memoria e del

ritorno in Oltre i fatti, la costruzione intellettuale del paesaggio

globale in Mondo globale e mondi locali lo hanno fatto

diventare per me un compagno di strada, uno zio materno

ineludibile. Il modo con cui leggeva le fonti europee della mia

stessa formazione mi ha aiutato a ritrovarle oltre la fine delle

grandi narrazioni.

Forse quel che scrivo qui appresso ha anche a che fare con

l’esergo che egli dedicò in un capitolo bellissimo di Opere e

vite a Emawaysh, la donna etiope incontrata da Leiris, che,

scelta a testimone di canti d’amore, volle a sua volta interrogare

e chiese “Esiste l’amore in Francia?” Una domanda sulla quale

molte volte mi sono interrogato, e che contiene l’ambiguità e la

speranza dell’antropologia post-classica.

Innamorarsi?

Non ho un ricordo ben situato nel tempo, mi sembra molto

lontano e tra i primi convegni importanti, dell’incontro dal

titolo “La ricerca sul terreno” che si tenne a Roma; i riferimenti

dicono che era il 14-15 dicembre del 1979. Ho ricordi vivaci

dell’ironia un po’ da scolaresca con cui i più giovani

commentavano la comparsa in scena di vari relatori, figure fino

allora solo sentite nominare con reverenza. Era un convegno

internazionale. Vinigi Grottanelli elegante e plurilingue, mi

rimase in mente perché nel suo francese abbondava

l’intercalare n’est pas. Ma sul piano conoscitivo ricordo che fui

critico, e così altri, verso un intervento di Clara Gallini, che si

impose in quel contesto per la sua particolarità, che era dedicato

a una donna di Tonara, da lei intervistata come testimone e

protagonista di una immagine del mondo femminile tra

tradizione e trasformazione, per una trasmissione radiofonica

della terza rete radiofonica RAI. Il testo di Clara Gallini fu

6

ACHAB

padre, nubile quasi programmata, che ha allevato o aiutato tre

generazioni di nipoti. Il tema del comparatico di fiori e le

variazioni dell’amicizia, della stima (parola d’eccellenza in

Sardegna) e dell’amore mi colpirono molto nell’intervista a

Maria. Era un altro tempo, e pochi anni dopo avrei criticato

quel libro perché l’autore in copertina risultava essere Clara e

non Maria, o meglio non era ‘a coautore’ come poi imparammo

da Maurizio Catani (M. Catani, S. Mazè, Tante Suzanne. Une

histoire de vie sociale Paris, Librairie des Meridiens, 1982) e

usammo per Io so nata a Santa Lucia storia di Dina Mugnaini

dialogata con Valeria Di Piazza, monumento della mia ricerca

senese (1988 ma la ricerca è dei primi anni ’80, la tesi di laurea

da cui nasce del 1984). Quando uscì il libro la mia prospettiva

stava cambiando, e di lì a poco sarebbe cambiata più

marcatamente.

Spirito documentario, senso del rispetto della fonte, desiderio

di autonomizzare il soggetto narrante mi impedivano di

vedermi nella relazione a pieno.

generalizzare ciò che però scrissi: “si sottrae alla funzione

archivistica”. Forse pensavo che non tutti lo potevano, e vedevo

questo come un caso, non la regola.

Ma nello stesso stage usavo scherzosamente l’espressione che

in qualche modo torna nelle mie note di diario, “innamorarsi”,

pensando a una informatrice anziana e gentile che mi aveva

adottato come suo ricercatore prediletto, e della quale raccolsi

una storia di vita, mai edita, oltre che un elenco di diversi tipi

di patate da sconcertare chi credeva che le patate fossero le

stesse ovunque e di un sol tipo.

Per molte ragioni dunque lo stage della Val Germanasca, i cui

principali documenti furono pubblicati nel 1994 (Gens du Val

Germanasca. Contributions à l’ethnologie d’une vallée

vaudoise, Granoble, Centre Alpin et Rhodanien d’ethnologie),

conteneva la rielaborazione di uno statuto oggettivistico,

benché compartecipativo sul piano ideologico, della ricerca.

Ma mancavano ancora molti elementi per riconoscere le tracce

dell’operare lento e silenzioso del testo di Clara Gallini che

avevo respinto concettualmente ma continuavo a elaborare.

Credo che in tutti gli anni ’80 il mio lavoro abbia vissuto una

dialettica di avvicinamento-allontanamento dell’oggetto di

studio, in cui ci sono improvvise presenze soggettive che però

non affrontano ancora il problema dell’influenza umana

dell’incontro etnografico, ma un’altra difficile frontiera, quella

del ‘me’ come oggetto antropologico, e dell’io come narratore

accreditato a parlare anche di sé. Le tracce fondative di questi

due aspetti della mia tensione epistemologica per lo più vissuta

e non pensata separatamente, sono L’oliva del tempo.

Frammenti di idee sulle fonti orali, sul passato e sul ricordo

nella ricerca storica e demologia (in Uomo e cultura, 33/6,

1986) e Autobiografie al magnetofono. Una introduzione, in V.

Di Piazza, D. Mugnaini, Io so nata a Santa Lucia,

Castelfiorentino, Società Storica Valdelsana, 1986. Nel primo

saggio riemerge un nesso ‘politico’ tra storie orali e pluralità

delle vite, dei racconti, delle verità e si fa strada attraverso i

versi di Apollinaire sulla memoria, versi fortemente legati alle

letture dei 20 anni, prima dell’antropologia. Nel secondo,

legato a un importante lavoro di memoria, un’opera vera e

propria, un lavoro dialogico durato tre anni, riconosco il debito

di conoscenza, di immaginazione antropologica, di accesso ai

vissuti interni di una forma di vita verso questa grande

informatrice che ha fatto dell’incontro con l’antropologia

l’occasione per lasciare traccia del suo passaggio di contadina,

comprendendo che si trattava di un ‘lavoro’ di memoria per

altri, per dopo, per noi.

Ecce homo

Ma nella ricerca era già avvenuto qualcosa che per anni ho

trascurato ed è invece segnato nel mio diario di campo del

primo stage di ricerca-didattica fatto in collaborazione tra

Università di Siena e Università di Aix en Provence, in Val

Germanasca:

“5/5/1981

Ecce homo

P.A.

Via XY n.46, Pomaretto (Val Germanasca, Torino)

Il messaggio di una vita. La madre la moglie due figlie. Una

coscienza conquistata al di là dell’utile e dell’individuale. La

classe operaia come universale kantiano, la sua inattualità come

malattia.

Nati non fummo a viver come bruti.

La coscienza come un fiore impagabile di cui non ci si può

pentire. Un fiore di pirite in una massa di talco.

Il registratore messo da parte. L’informazione cede il campo

alla comunicazione interpersonale. L’altro si impone come

soggetto e si sottrae alla funzione ‘archivistica’”

In questo brano di diario, che pubblicai ne Il terzo principio

della museografia (Roma, Carocci, 1999, pp. 154, 155) perché

la pepita di pirite che il sindacalista e sindaco valdese mi aveva

regalato era stata per me un ‘oggetto d’affezione straordinario

(e i miei oggetti d’affezione come gioco didattico sulle cose

nascono da Man Ray e da Ettore Guatelli), c’è una intuizione

della consapevolezza che, saggisticamente, raggiunsi molti

anni dopo in tutte le implicazioni. Allora c’erano ancora delle

condizioni speciali: il mio interlocutore era un sindacalista di

miniera, di sinistra, era stato del PSIUP, era stato in ospedale

psichiatrico e nel colloquio era generoso e trasparente, era un

incontro tra ‘uomini’, aspetti legati tutti all’immaginario di

sinistra anni 60-70, che forse non mi consentirono allora di

Un racconto e un sogno

Negli stessi anni girammo un film inedito in cui Dina

raccontava la morte del suo primo figlio e il suo sogno

ricorrente in cui incontrava il bimbo morto al camposanto e su

sua richiesta lo rapiva e lo riportava a casa correndo in mezzo

ai campi. Questo racconto, che Dina ha ripetuto con poche

variazioni almeno quattro volte in modo documentato, è anche

il luogo di un dolore insopportabile, un racconto che suo marito

7

ACHAB

non tollerava rendesse a noi, esterni, pubblici, cui egli aveva

raccontato solo del suo ruolo nelle lotte sindacali, io l’ho

portato con me in anni di didattica, e anche in un seminario, in

un convegno, l’ho usato come laboratorio di trascrizione, l’ho

analizzato in una lezione universitaria videoregistrata (in cui ho

i capelli neri e fumo) come ‘testo contestualmente

straordinario. Non ho mai detto che tutte le volte che lo rivedo

piango dentro di me e qualche volta anche fuori approfittando

del buio. E’ un racconto così forte e bello che non sono mai

riuscito a scriverci nulla forse per non dissacrarlo. Qualche

volta ho sentito la scrittura analitica come a rischio di

violazione del sacro.

Credo che il 1990 sia la data in cui ho trovato in un saggio di

Peter Winch la metafora conoscitiva adeguata al mio vissuto,

Comprendere una società primitiva (in F. Dei, A. Simonicca

eds Ragione e forme di vita, Milano, Angeli, 1990). Questo

saggio è ancora adesso per me un luogo eticamente e

epistemologicamente esplosivo, difficile da maneggiare, ci

sono vari passaggi che mi hanno riavvicinato al rilievo

dell’esperienza religiosa e mi hanno consentito di innamorarmi

del libro di Bateson, Dove gli angeli esitano. Non sono solo le

persone che fanno innamorare, anche i libri, forse i quadri, le

poesie, i paesaggi. Non avevo mai pensato all’esperienza

conoscitiva come a un essere cambiati dall’incontro, pensavo

sempre alla conoscenza con metafore di gestione, controllo,

guida, ero stato molto influenzato dal libro Crisi della ragione

(Torino, Einaudi) del 1980 e in specie dai saggi di A. Gargani e

di C. Ginzburg, ma è con Winch che scoprivo una tradizione

ermeneutica e dialogica che pure stava dentro ai miei maestri,

ma forse girata in una direzione che me la rendeva invisibile.

Attraverso questo passaggio gli anni ’90 aprono per me a una

larghissima condivisione, italiana e creativa, verso le linee

connettibili tra antropologia interpretativa e postmoderna

americana. Nei saggi di questi anni c’è proprio un cambiamento

del senso dell’essere studiosi, con metafore teatrali e

informatiche che tendono a mostrare l’antropologo come

regista di molteplici voci, gestore di links su una rete, un

mestiere fatto di percorsi e connessioni come nelle Strade di

Clifford e nel suo surrealismo etnografico.

Ma in un testo inedito e per me paradigmatico del 1991

L’autore moltiplicato. Testi biografici e antropologia

interpretativa in Persone e fonti Dispensa, Uniroma 1, corso

1996/97 si vede che diversamente da James Clifford io faccio

sempre i conti con i miei interlocutori e qui in particolare con

un carbonaio e una contadino della provincia di Arezzo che

hanno scritto la loro storia di vita, e con i materiali

dell’Archivio Nazionale Diaristico di Pieve Santo Stefano che

dai primi anni ’90 entrano sistematicamente nella mia

esperienza di studioso. Non solo l’incontro etnografico, non

solo i libri teorici, ma la lettura delle storie di vita sono

diventate per me luogo di scoperte, rivelazioni, incontri

indimenticabili.

Spettacolo meraviglioso

Ma non sono riuscito nel tempo a costruire una teoria di questi

incontri, forse ci voleva una forza riflessiva maggiore, forse

una distanza ulteriore. Ho scritto testi in cui ho messo pezzi di

cuore, mi sono imposto penitenze, ho riconosciuto debiti, ho

raccontato parenti acquisiti e non, fino a scaricare su una

raccolta di racconti autobiografici un pezzo di memorie urgenti,

quelle legate al ‘68 e alla politica, dove urgeva anche per

contrasto, ricordare il padre (Triglie di scoglio, Cagliari,

CUEC, 2002). I morti sono entrati nella mia scrittura, e tra loro

il mio omaggio sempiterno va, oltre che ai miei più vicini (tra i

quali metto anche Ettore Guatelli, inventore di un museovisione) a Primo Levi e Bruno Bettelheim, maestri dolorosi di

‘900.

Il mio disseppellire diari, anche familiari, è entrato nel discorso

tra colleghi, almeno a Siena, dove un anno ho fatto fare

laboratorio con il Diario di Zio Paulesu, marito della sorella di

mia nonna paterna, che nel settembre del 1942 documentò

l’arrivo a Meana Sardo del suo bisnipote Pietro da Nuoro, via

treno e carro a buoi. Zio Paulesu è diventato una specie di

informatore indigeno mitico, come Ogotemmeli. Per scherzo,

ma anche per sottolineare le distanze di tutto ciò

dall’antropologia classica, che è ancora ben radicata nei nostri

studi e dalla quale vengo sentito distante.

Non so come funziona la coscienza, certo è parecchio in ritardo

rispetto ad altri livelli del vivere, nella mia bibliografia non

capisco molto il senso del prima e del dopo, ci sono anche i

tempi di edizione, ma i pensieri è come se andassero come

granchi, o a zig zag. Così solo quando Saverio Tutino mi ha

chiesto di collaborare alla rivista dell’Archivio Diaristico

Nazionale di Pieve Santo Stefano, “Primapersona”, che hanno

cominciato a venir fuori alcuni riconoscimenti di ciò che avevo

imparato e potevo anche comunicare sul piano del metodo. Tra

il 1998 e il 2000 ultimi anni romani, si collocano i testi più

consapevoli della mia esperienza di antropologo che continua a

imparare dagli altri. Nel 1979 un testimone contadino ci aveva

detto: il contadino è un mestiere che non si smette mai

d’imparare, è da un po’ che ho capito che in questo gli

antropologi sono come i contadini. In questi anni la mia

bibliografia segna percorsi interrotti e squinternati, gioca come

sempre su troppi fronti, ritrova la poesia come compagna di

antropologie, ma è curioso che in tre testi brevissimi, chiestimi

tali per un pubblico ampio da Tutino, compaiano le riflessioni

più nitide di una idea condenda del radicale nesso

interconoscitivo che ci lega ai mondi nostri e altrui quando li

traversiamo sotto la specie del cercare con implicazioni etiche

anch’esse forti e non sempre – a me stesso – esplicite.

“Le storie di vita portano all’antropologo lo spettacolo

meraviglioso – per le scienze sociali – di un mondo ‘altro’ visto

dall’interno”3.

Approfondivo l’idea centrale per l’antropologo dello studio

delle autobiografie, quella del rapporto tra regole e tratti

comuni della società e variazioni individuali, e quindi tra

determinismo socio-culturale e libertà, scrivevo che è lo scarto

8

ACHAB

dell’individuo che vive e interpreta originalmente le regole

collettive, a far sentire nelle biografie una idea di ‘libertà

individuale’.

“E’ questa libertà che produce in noi che leggiamo lo spettacolo

meraviglioso e spesso imprevisto, di una vita raccontata da

dentro una cultura, di una cultura raccontata da dentro una

vita”4.

Riflettendo sul tema della ‘libertà’ nelle condizioni

sociologiche e culturali date, seguivo un’altra importante

influenza e in specie un passo di De Martino in Naturalismo e

storicismo nell’etnologia che mi è a lungo risuonato dentro, e

riguarda il valore dell’azione individuale, difesa sia contro

Durkheim che contro Croce. Un passo fecondo, per me, nel

senso rurale del termine, produttore di fioriture.

Come in una metafora ‘agraria’ del Macbeth, che usai a

epigrafe di un mio testo critico verso Frazer (in I frutti del

Ramo d’oro. James Frazer e l’eredità dell’antropologia in La

ricerca folclorica, 10, 1984):

“Il Re a Macbeth – Benvenuto sul mio petto/Ho cominciato a

piantarti e mi sforzerò/di farti crescere rigoglioso;

Il Re a Banquo – Nobile Banquo/tu non hai meritato di meno,

né deve essere meno noto/che lo hai fatto: lascia che ti

abbracci/e ti stringa al cuore

Banquo – e se qui crescerò/il raccolto sarà vostro”

L’espressione che uso parlando di ‘spettacolo meraviglioso’

non vuol essere esagerata o enfatica, ma dare l’idea della

bellezza della conoscenza antropologica, del senso di scoperta

che spesso si vive, di come leggendo una storia che traversa

dall’interno della propria vita un mondo, questo mondo si apra,

si riveli senza semplificazioni, con complessità e forza

immaginativa comparabili con quelle della letteratura e del

museo.

emozione incontenibile che ebbi nel concepirlo e nello

scriverlo. E’ come se dovessi incorporare la varietà della vita e

dell’antropologia nelle parole, ‘iscriverle’, come ha scritto

Geertz, e la scrittura fosse luogo di obblighi di memoria, lapidi,

monumenti, figuralità collettive, foto di gruppo con autoscatto.

In meravigliosa compagnia di vivi e di morti, come in una

poesia di Apollinaire, quelli che mi hanno cambiato sono

sempre dentro di me, e io cerco di controllare la loro presenza

per evitare quel ‘me variopinto’ che attrasse la riflessione di De

Martino su Kant.

Ho cercato di descrivere il processo di passaggio antropologico

dalla storia dell’altro alla propria, ad esempio, in un testo legato

alla storia del dopoguerra, ho proposto la mia vicenda familiare

come una modalità di un ibridismo del ceto medio meridionale,

basato sul principio ‘moglie e buoi dei paesi altrui’, così come

ho iscritto la mia infanzia nella storia delle radici paesane

scritta da tanti, da Pavese a Guccini. In una pagina didattica ho

così rappresentato il processo:

“Entrando in un oggetto culturale che diventa soggetto,

l’antropologo produce su di sé un movimento inverso, è spinto

a confrontarsi, a riflettere su di sé e quindi a trasformare se

stesso da un soggetto in un oggetto vedendosi come essere

culturale al pari di quello sul quale indaga… Questo effetto è

fortissimo nelle storie di vita giacché queste, mettendo in scena

padri e madri, genealogie, scelte migratorie, competenze, ci

spingono a confrontarci e a cogliere noi stessi come

caratterizzati da una scena che ci contiene in cui ci sono padri

e madri...”6

Forse anche questa descrizione contiene una difesa dal ‘me

variopinto’ alla Kant, restituisce posti nello spazio, anche se in

un processo tra i partners della ricerca. In quanto tale contiene

un principio di documentarismo, forse apotropaico, ma non

lontano da quello che trovai nello Starobinskj di Il testo e

l’interprete (in J. Le Goff, P. Nora, Fare storia, Torino,

Einaudi, 1981). Il mio filologismo non è mai morto, nonostante

alcuni a fondo critici di Vincenzo Padiglione, quando pensava

che dovessi essere più coerente con me stesso. Tra filologia ed

ermeneutica c’è una buona connessione. Essa è ormai una

specie di terrazzamento come nei terreni scoscesi della

montagna per evitare la frana a valle, mi serve molto, crea

riscontri intersoggettivi, comuni itinerari, favorisce che, quella

che ho descritto, sia una modalità della etnografia e della

comparazione antropologica, e non solo un turbamento della

coscienza ‘turbata’.

La nostra infanzia

La sorpresa e lo stupore nell’incontro con le storie mi sono

evidenti, malgrado l’abitudine a leggere storie di vita con

scritture poco esperte, e spesso con asprezze o storie non prive

di somiglianze, le vite raccontate non mi consentono in genere

di essere lasciate a metà, ogni lettura è un viaggio di più iscritto

nella mia vita, più che nella mia labile memoria. Come se il

posto di ogni vita fosse nelle vite di altri, o almeno nella mia

(“e se qui crescerò il raccolto sarà vostro”).

La postura del ricordante. Memorie, generazioni, storie della

vita e un antropologo che si racconta ( in L’ospite ingrato ,II,

1999), il saggio dove tento un bilancio di queste tensioni, è

stata considerato un testo eccessivo, un po’ fuori dei confini

dell’antropologia, una sorta di patchwork in cui si entra e si

esce dalla propria vita dialogando con Fortini, Pirandello, la

gente delle esperienze di ricerca, i propri familiari in una sorta

di girotondo felliniano sghembo, privo di simmetria.

Vite esposte5 è un testo che insieme a Philippe Lejeune, Ernesto

De Martino, i condannati a morte della Resistenza, nel finale

convoca e rievoca mio fratello morto, la nostra infanzia, la mia

prima scrittura documentata, e rileggerlo mi da la stessa

La felicità della verità

Incontri e descrizioni, scritture e osservazioni interagiscono

costantemente con pensieri, idee, poetiche. Ne sollecitano di

nuove e al tempo stesso le nuove aprono altre visibilità nelle

etnografie.

E’ curioso che, avendo cominciato con una critica

all’innamorarsi dell’informatore senza accorgermi della

contraddizione, mi sia trovato a citare nel mio primo scritto di

analisi dell’autobiografia orale dedicato a Dina Mugnaini

9

ACHAB

(morta alcuni anni fa, ricordata in Lares) un passo di Adorno,

tratto da Minima moralia dedicato al tema dell’amore e della

violenza:

“lo sguardo lungo e contemplativo, a cui solo si dischiudono gli

uomini e le cose, è sempre quello in cui l’impulso verso

l’oggetto è spezzato, riflesso. La contemplazione senza

violenza, da cui viene tutta la felicità della verità, impone

all’osservatore di non incorporarsi l’oggetto: prossimità nella

distanza”7.

Di questo tipo di testi fa parte ancora un saggio-lettera di J. F.

Lyotard da Il postmoderno spiegato ai bambini (Milano,

Feltrinelli, 1987) che si intitola Glossa sulla resistenza.

Un testo che connette la scrittura, il corpo e l’amore in una idea

di resistenza alla semplificazione del mondo e della vita in una

dimensione da Grande fratello (il testo è dedicato a Orwell),

qui ho incontrato una interpretazione di Benjamin (Infanzie

berlinesi) sull’evento, lo stupore, l’infanzia che ho usato molto

sia in museografia che in autobiografia. E la nozione di

‘cicatrici’ anch’essa tratta da Benjamin, una nozione strana ma

interessante, per cui l’individuo nella sua diversità si forma

delle cicatrici nella sensibilità, e queste lo aiutano a essere

diverso, si riaprono nel tempo come sensori aperti all’evento.

Per finire questa prima puntata di una archeologia della mia

immaginazione etnografica potrei dire che L’intervista a Maria

e in particolare la nozione di ‘innamoramento

dell’informatrice/tore’ avevano funzionato per me, in un codice

mio, un po’ rigido e non sempre autoconsapevole come apertura

di una cicatrice nella sensibilità. Cicatrice che più volte si è

riaperta.

Anche le etnografie altrui, e le letture filosofiche, gli

arricchimenti della immaginazione antropologica del

ricercatore, insieme alla sua vita, la sua età, si fanno scrittura

etnografica, scrittura e descrizione densa.

(fine della prima puntata)

Note

1. Questo testo è stato scritto per l’incontro di Bassano 2006,

promosso da Clara Gallini e dal centro Studi Ernesto De Martino.

Ringrazio Clara Gallini di avermi consentito di usarlo per Achab, e la

redazione di Achab di averlo considerato degno di attenzione. Lo

considero una prima puntata anche se non ho ancora scritto la seconda

e non so quante saranno in tutto. Nell’inviarlo alla redazione ho sentito

il bisogno di aggiornarlo con una breve dedica a caldo a Clifford

Geertz, morto poche ore fa.

2. G. Bosio, Elogio del magnetofono. Chiarimento alla descrizione dei

materiali su nastro del fondo Ida Pellegrini, sta in G. Bosio,

L’intellettuale rovesciato, a cura di Cesare Bermani. Sulla mia

convinzione che Bosio sia un riferimento vivo per la tradizione

dell’antropologia italiana vedi P. Clemente, Temps, mémoire et récits.

Antropologie et histoire in Ethnologie française, XXV, 3, 1994.

3. Facendo didattica in Primapersona I, 1, 1998.

4. Gli antropologi e i racconti della vita in Pedagogika, III, 11, 1999.

5. in Q. Antonelli, A. Iuso ( a cura) Vite di carta, Napoli, L’Ancora,

2001.

6. Facendo didattica in Primapersona I, 1, 1998.

7. Per l’edizione critica di testi biografici orali in Fonti orali. Studi e

ricerche, IV, 1, 1984 una data non tanto lontana da quella di

pubblicazione del testo di Clara Gallini.

10

ACHAB

Un contributo al dibattito sulle politiche attinenti alle

manifestazioni culturali nello stato brasiliano di Maranhão*

di Arinaldo Martins1

Le politiche culturali avviate dai governi dello Stato del

Maranhão2, in particolare quelle relative al bumba-meu-boi3,

sono state l'argomento dei miei primi interessi accademici. Il

bumba-meu-boi è stato oggetto di uno studio da me realizzato

durante circa tre anni di ricerca sul campo nella città di São

Luís, capitale del Maranhão, e in parte minore nell'interno dello

Stato4.

Verso la fine del mio lavoro, ha preso forma una certa visione

di ciò che ho chiamato campo del bumba-meu-boi, usando qui

la nozione di campo cognata dal sociologo francese Pierre

Bourdieu5. L’analisi di una manifestazione culturale di questo

genere non può prescindere dal campo di relazioni sociali di cui

essa è al medesimo tempo agente determinato e determinante.

Per pensare questo particolare universo della vita sociale, il

campo delle manifestazioni culturali, è necessario tenere in

mente che vi è una specifica configurazione di relazioni

pubbliche nella quale gli attori sociali6 orientano le proprie

azioni secondo un insieme soggettivamente percepito di

interessi. Nel parlare di ciò, mi baso soprattutto sulle idee del

sociologo Max Weber, secondo il quale le relazioni umane sono

relazioni dotate di significato.

Quale interesse hanno queste relazioni? In primo luogo, voglio

chiarire che nel bumba-meu-boi - oggetto approfondito nel mio

lavoro, le cui caratteristiche illuminano però anche altre

manifestazioni e, chiaramente, la politica culturale

maranhence, nella misura in cui ha preso il bumba-meu-boi

come suo bersaglio privilegiato -, si può percepire una chiara

interrelazione tra, per lo meno, tre campi specifici della vita

sociale del Maranhão: il culturale (che comprende anche altre

manifestazioni folcloriche, come il tambor de crioula7 ecc., ma

che, per motivi di spazio, ho preferito ridurre ai gruppi del

bumba-meu-boi), il burocratico-politico8 (dove sono inclusi i

funzionari statali) e il campo degli intellettuali9 (i produttori di

ideologie e forme di comprensione delle culture popolari).

L'interrelazione tra questi campi fa si che il bumba-meu-boi sia

un prodotto ibrido, fabbricato tanto dai brincanti, quanto dagli

agenti dello stato e dagli intellettuali. La produzione del

bumba-meu-boi si inscrive al livello discorsivo. Vi è un

discorso egemonico che dice quali siano le manifestazioni che

devono essere "incentivate" (le virgolette sono qui opportune,

poiché ciò che si fa non può essere considerato un vero

incentivo), quali le caratteristiche di tali manifestazioni, e

quali, addirittura, siano quelle degne di esistere. Vorrei che

fosse esplicito, infine, che ciò che si intende con l'espressione

bumba-meu-boi del Maranhão é un artefatto, qualcosa creato

arbitrariamente, imposto sulla realtà, e frutto della negazione di

certi aspetti della cultura popolare e dell'enfatizzazione di altri.

La pratica di concedere incentivi finanziari ai gruppi del

bumba-meu-boi si è sviluppato come pratica sistematica delle

politiche statali all'inizio degli anni '60. È in questi anni che un

organo specifico del Governo dello Stato, il FURINTUR

(Fundo de Incentivo ao Turismo e ao Artesanato do Maranhão),

in seguito chiamato MARATUR (Empresa Maranhense de

Turismo), sotto il controllo dell'orientamento nazionale del

governo autoritario post-6410, si rivolge a ciò che all'epoca

erano chiamati "folguedos folclóricos"11, nel tentativo di usarli

come espressione della identità brasiliana e maranhense12, con

il fine ultimo di promuovere il turismo. A partire da questo

momento possiamo vedere come una serie di politiche siano

state implementate per attrarre i turisti ad assistere alle

presentazioni del bumba-meu-boi, del tambor de crioula, ecc.,

considerate legittime manifestazioni di una supposta identità

maranhense.

Il Parco Folclorico di Villa Palmeira, conosciuto nella decade

del 1970 come Parco del Maratur, è stato costruito e

amministrato da questo ente statale al fine di promuovere i

gruppi, e incentivare l'affluenza di pubblico locale e di turisti.

Rimase punto di riferimento per queste rappresentazioni fino al

1982, quando, a causa di alcuni problemi, la massa del

pubblico, vale a dire i maranhensi stessi, smisero di andarci

cominciando a frequentare gli arraiais13.

È importante evidenziare che solo in seguito all'inaugurazione

dell'uso di tali manifestazioni con obiettivi principalmente

turistici (il fatto stesso che l'amministrazione di tutte le feste sia

stata realizzata dal MARATUR attesta di ciò), il bumba-meuboi, il quale in precedenza non aveva per la popolazione un

significato equivalente a quello esistente dopo tale periodo, ha

attraversato un processo culminato nello sviluppo del fenomeno

che oggi conosciamo. È in questi anni che cominciano ad

emergere i gruppi più significativi, alcuni registrano i primi LP,

sono messi in scena spettacoli teatrali sulla commedia del boi14,

nascono i primi gruppi d'orchestra15 e la necessità di registrare

le varie associazioni, i primi programmi radiofonici e televisivi

iniziano a trattare i temi del folclore.

Pertanto, ciò che si è sviluppato, nel ventre di tutto ciò, è una

concezione utilitaristica della manifestazione che perdura fino

ad oggi. Non è stato considerato importante il sentimento dei

gruppi in relazione alla sua espressione, né una politica della

cultura che privilegiasse la valorizzazione della loro

singolarità, così da evitare che nello sviluppo accelerato di

11

ACHAB

questa nuova configurazione, i meno preparati a tale processo contraddizione rivela il contesto utilitario in cui s'incontrano i

soccombessero o perdessero molti aspetti del proprio gruppi, contesto nel quale, per poter continuare ad esistere,

patrimonio immateriale (nel dire ciò non mi riferisco a nessuna hanno la necessità di rispondere ai bisogni del proprio pubblico

nozione di tradizione). In questa discussione, vorrei portare e dei propri acquirenti. Nonostante il discorso sia quello di

come esempio la vicenda del Boi di Madre Deus16, vicenda che promozione delle manifestazioni, le istituzioni pubbliche

ritengo particolarmente efficace nel mostrare ciò che è esercitano, in realtà, una forma di controllo. I gruppi

avvenuto. Chi conosce la traiettoria del Boi di Madre Deus sa s'inquadrano in un gioco dove, per ricevere vantaggi, hanno la

che, fino alla decade degli anni '80, questo gruppo esercitò necessità di sottomettersi a norme create esternamente.

un'influenza molto grande, comparabile, rispettando le debite Un'altra faccia dell'interrelazione tra questi ambiti si dà a

proporzioni e l'evoluzione tecnologica avvenuta, a ciò che è partire dal ruolo occupato dal campo degli intellettuali.

percepito oggi in relazione al Boi di Maioba. Fu il primo Boi a Quest'ultimo è stato il responsabile dell'effetto più perverso e

registrare un LP; era il più richiesto e il più recensito dai più distruttivo delle pratiche culturali nel Maranhão. Grazie ad

notiziari, possedeva una relazione con il potere statale. Ma, una serie di autori, i quali hanno riprodotto, uno dopo l'altro, la

come per magia, a partire dal 1981 cominciò a presentare stessa ideologia, centinaia di gruppi dell'interno dello Stato

segnali di decadenza. Questo fatto è documentato nei giornali sono stati relegati all'inesistenza. Ciò è dovuto al fatto che nel

della capitale. Ciò che sembra più interessante è che le Maranhão le associazioni folcloriche, per essere considerate

gruppi del bumba-meu-boi,

cronache

dell'anno

devono essere incluse in una

immediatamente precedente lo

classificazione che è stata

mostravano come il gruppo più

prodotta, fin dalla decade del

espressivo di ciò che era intesa

1960, da autori che, aspirando

"la

manifestazione

per

a conferire legittimità alla

eccellenza

della

cultura

categoria degli intellettuali,

popolare del Maranhão". Come

registravano

come

possiamo pensare questa

caratteristiche originali della

mutazione

improvvisa?

manifestazione solo i caratteri

Indubbiamente, come il frutto

delle associazioni che si

di una politica che si è servita

presentavano nella regione di

delle manifestazioni culturali

São Luís, generalizzandoli

con l'unico scopo di realizzare i

all'interno dello Stato.

suoi obiettivi immediati, vale a

Prendendo la mappa del

dire la promozione del turismo.

Maranhão, i gruppi inquadrati

Non importa cosa può

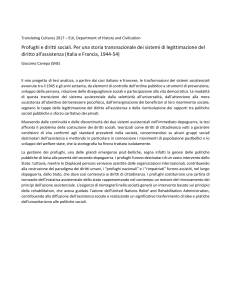

Boi di Zabumba in un Arraial di São Luís

nei così detti sotaques18 sono

succedere ad alcuni di questi

(Foto di José A Gálvez - http://www.pbase.com/capercaillie/bumba)

presenti nella zona che

gruppi.

I

rimanenti

comprende l'isola di São Luís e la fascia che immediatamente

garantiscono il mantenimento della festa.

L'unica cosa che sono in grado di affermare sia mutata, dagli la circonda. Secondo questa ideologia è come se il sud del

anni '60 ad oggi, è l'inclusione nella lista degli interessi di Maranhão non avesse prodotto alcun tipo di bumba-meu-boi.

coloro che dicono promuovere le manifestazioni culturali, di La cosa più indisponente è che la transumanza del bestiame,

una forma di marketing politico. Da alcuni anni a questa parte, che si dice abbia dato origine alla manifestazione, si è affermata

l'essere legati a manifestazioni culturali è inteso come una a partire dal sud dello Stato. Siamo qui in presenza di un

moneta da spendere nella conquista di voti o di uno status discorso contraddittorio, ma tuttavia efficace.

politico. Uno dei pilastri della popolarità della ex-Governatrice Il discorso che ha attribuito queste caratteristiche al bumbadel Maranhão Roseana Sarney, consiste nella sua connessione meu-boi del Maranhão, riduce la manifestazione ad aspetti che

con la così chiamata cultura popolare17. Un altro aspetto da costituiscono appena una piccola parte della sua ricchezza

considerare è la modalità con cui sono stati concessi gli culturale. Nell'interno dello Stato, il bumba-boi è presente per

incentivi, offerti per via di pagamenti in danaro, incentivi che l'intero anno nella vita delle persone, nei discorsi, nei ritrovi dei

trasformano lo stato in un acquirente, quando invece dovrebbe bar, nelle feste (solo per fare un esempio, esiste una festa,

essere un facilitatore. Ciò ha creato una concorrenza nociva tra messa in scena nel mese di Ottobre a Bacurituba, che raduna

i gruppi. Gli effetti di tale rapporto si fanno sentire in molte centinaio di gruppi del bumba-meu-boi; vi sono gruppi

associazioni che sono, per certi aspetti, marginalizzate.

dell'interno che si presentano al pubblico a Natale, e vi è indizio

Per sfuggire all’isolamento, i gruppi del bumba-meu-boi hanno di altri che fanno lo stesso durante il carnevale). La varietà del

adottato varie strategie. Tra di esse vi è la produzione di bumba-meu-boi è maggiore di quella delle associazioni che si

discorsi sui valori di una supposta tradizione, combinati con presentano in São Luís.

pratiche che valorizzano elementi moderni. Questa Pertanto, a causa di un discorso egemonico che consacra

12

ACHAB

determinate caratteristiche, qualsiasi tentativo dei gruppi che vi

differiscono di affermare la propria esistenza è inteso come

innovazione. Questa prospettiva interpretativa è stata messa in

pratica con i buma-meu-boi di baixada e costa de mão durante

la decade degli anni '70, quando apparvero per la prima volta

nella capitale. Vi sono testimonianze giornalistiche di un

intellettuale, all'epoca funzionario di stato, che dichiarò

esplicitamente questi gruppi essere "innovazioni".

La questione che vorrei proporre, affinché tali problematiche

possano essere pensate, è la seguente: cosa si può fare per

impedire che le politiche del turismo mascherate con le fattezze

delle politiche culturali aggrediscano ancora di più

distruttivamente il patrimonio immateriale delle manifestazioni

culturali, patrimonio che è del popolo, e che è necessario

preservare? Come possiamo modificare il clima di

competizione creato a partire dagli anni '60 in São Luís di

Maranhão, clima che ha obbligato le associazioni del bumbameu-boi a trasformare radicalmente i propri modi di

presentarsi, collocando certi gruppi in posizione inferiore

rispetto ad altri? Che politiche è possibile attivare nel tentativo

di apprezzare e riconoscere il valore dei gruppi dell'interno

dello Stato non ancora totalmente contaminati dall'azione

predatoria delle politiche implementate dai governi attuali?

Forse sarebbe necessario che il Governo Federale creasse

un'opportuna legislazione che proibisca le pratiche abusive

degli Stati Federali, cercando di garantire la proprietà

intellettuale dei gruppi e una più democratica distribuzione

delle risorse. Lo Stato Autoritario del Brasile, già da alcuni

decenni, ha ceduto lo spazio ad una democratizzazione delle

politiche federali. In molti aspetti, il Maranhão sembra però, a

volte, vivere ancora sotto il precedente regime militare.

collocato al suo interno. Per una lettura introduttiva sul bumba-meuboi vedi Antônio Azevedo Neto, Bumba-meu-boi no Maranhão. 2a ed.,

Alumar, São Luís, 1997 (1983) [N.d.T.].

4

La ricerca è stata realizzata tra il 2000 e il 2003.

5

Per Bourdieu (2002, p. 27), "La nozione di campo è, in un certo

senso, una stenografia concettuale della modalità di costruzione

dell'oggetto, che guida - o orienta - tutte le opzioni pratiche della

ricerca. Funziona come un segnale che ricorda o che riguarda, che fa

sapere e verifica, il fatto che l'oggetto in questione non è isolato da un

insieme di relazioni dal quale ritaglia l'essenziale delle sue proprietà.

Per suo mezzo, si fa presente il primo precetto del metodo, che

richiede che si lotti con tutti i mezzi contro la primitiva inclinazione di

pensare il mondo sociale in maniera realista o, per dirla come

Cassirer, sostanzialista" [versione dal portoghese a cura del

traduttore].

6

Quando parlo di attori sociali mi riferisco a persone dotate di uno

specifico potere di azione e capacità di influire in un determinato

campo (siano giornalisti, politici, funzionari pubblici o gli stessi

partecipanti del bumba-meu-boi, chiamati brincanti).

7

Danza tradizionale maranhence caratterizata dalle percussioni ritmate

di 3 tamburi di diverse dimensioni. Mentre i musicisti sono sempre

uomini, le danzanti sono solo donne e formano una roda al cui centro,

di fronte ai tamburi, danza, di volta in volta, una sola di esse. Per una

descrizione sintetica, anche se datata, del folclore maranhence vedi

Domingos Viera Filho, Folclore brasileiro: Maranhão, MEC/DAC/

FUNARTE/ Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, 1977

[N.d.T.].

8

La connessione del burocratico con il politico è fondamentale in

quanto è usata come una stenografia convenzionale dell'agire politico,

nella misura in cui suppone che il campo della rappresentazione

politica nel Maranhão poggi su una burocrazia statale che, per

mantenere i suoi incarichi all'interno del governo, riproduce

l'ideologia dei governanti. Bisogna dire che, nel Maranhão, gli alti

funzionari pubblici non operano a vantaggio della popolazione, ma, al

contrario, sono la base di sostentamento di coloro che stanno al potere.

Si tratta di un sistema molto efficiente di appropriazione del pubblico,

considerato in questo contesto come alcunché di privato. Ciò avviene

anche al livello degli impiegati pubblici. Penso che questa situazione

dipenda molto anche dai loro comportamenti.

9

Si potrebbe forse legare più strettamente il campo degli intellettuali a

ciò che ho chiamato campo burocratico-politico, poiché alcuni dei suoi

attori sono allo stesso tempo funzionari di stato, o per lo meno lo sono

stati, o comunque sono ad essi legati in qualche modo. Inoltre, sono

questi attori sociali che possiedono il maggior capitale relazionale che

consente loro di parlare in pubblico, fare interviste, pubblicare libri e

in tal modo accedere ad una vasta platea. È chiaramente a loro che mi

riferisco quando parlo degli intellettuali. È opportuno mettere in

evidenzia che per essere intellettuali nel Maranhão, è necessario

legarsi a qualche agenzia di legittimazione, come la AML - Academia

Maranhense de Letras -, lo IHGM - Instituto Histórico e Geográfico do

Maranhão - la CMF - Comissão Maranhense de Folclore -, le

istituzioni universitrie. In relazione a queste ultime, le monografie di

Note

*

Il presente articolo è l’adattamento di un intervento presentato

dall’autore ad una conferenza organizzata in São Luís dal Partido dos

Trabalhadores sul tema delle politiche culturali nel Brasile. La

versione originale portoghese sarà resa disponobile sul sito della

rivista. La traduzione qui proposta è di Michele Parodi [N.d.T.].

1

Università Federale del Maranhão.

2

Il Maranhão è uno dei 26 stati della Repubblica Federale del Brasile.

3

La festa del Bumba-meu-boi è una delle manifestazioni folcloriche

più importanti per diffusione e partecipazione popolare della regione

del nord-est del Brasile. A partire dagli anni '80 la festa si è

notevolmente sviluppato nelle aree urbane dello Stato del Maranhão e

in particolare nella sua capitale São Luís. Il Bumba-meu-boi di São

Luís è un'opera popolare, o danza drammatica, messa in scena da varie

associazioni (brincadere) all' "aria aperta", nelle strade e nelle piazze

della città. Per mezzo di balli, canti, declamazioni, sono rappresentati

gli avvenimenti della vita di un bue. Riprodotto con un'armatura di

legno ricoperta di velluto, il bue danza manovrato da un attore

13

ACHAB

fine corso di laurea, e anche i lavori più consistenti come le

dissertazioni di specializzazione e le tesi di dottorato, che riguardano

le manifestazioni culturali, hanno riprodotto sostanzialmente

l'ideologia dominante.

10

Nel 1964 un colpo di stato militare prende il potere in Brasile. Solo

a partire dal 1974 è stata avviata una graduale transizione democratica.

Nel 1988 è stata promulgata la nuova costituzione che istituisce un

federalismo decentralizzato e ristabilisce l'elezione del capo dello stato

a suffragio universale diretto [N.d.T.].

11

Vocabolo portoghese che significato divertimento, gioco, passatempo

[N.d.T.].

12

L'ideologia propagandata dai governi autoritari post-64 affermava il

Brasile costituire una unità nella diversità, con distinte manifestazioni

caratterizzanti il modo di essere del popolo brasiliano. Per una

discussione a riguardo, cfr. Ortiz 1994.

13

Gli arraiais sono arene pubbliche, organizzate con gradinate per gli

spettatori e un ampio palco, localizzate nei principali quartieri della

città, dove nel periodo delle feste junine (dalla metà alla fine di

Giugno) i vari gruppi folclorici si presentano al loro pubblico [N.d.T.].

14

La commedia del buma-meu-boi, nella sua struttura più

convenzionale, narra le vicende di Pai Chico e mae Caterina, una

coppia di sposi alle dipendenze di un fazendeiro. Caterina è gravida e

desidera la lingua del boi preferito dal padrone. Chico ruba il boi che

nasconde nella foresta dove gli taglia la lingua. Il fazendeiro con

l'aiuto degli indios riesce però a catturare Chico. Infine, un paije

(guaritore tradizionale), o un medico, resuscitano e curano il boi, il

fazendeiro perdona Chico e tutto termina con danze e canti [N.d.T.].

15

Le brincadere del bumba-meu-boi sono classificate in tipologie o

stili (sotaques) che dipendono dal tipo di strumenti, ritmi e indumenti

usati nelle rappresentazioni della festa. I bumba-meu-boi d'orchestra si

caratterizzano soprattutto per l'utilizzo di strumenti a corda (banjo) e a

fiato [N.d.T.].

16

Madre Deus è uno dei bairros più antichi di São Luíz [N.d.T.].

17

Nel 2006, mentre aggiorno questo articolo, la ex-Governatrice e exSenatrice, Roseana Sarney, é candidata nel secondo turno delle

elezioni per il Governo dello Stato del Maranhão.

18

Il campo intellettuale maranhense registra attualmente l'esistenza di

5 sotaques: matraca, zabumba, orquestra, baixada e costa de mão.

Riferimenti Bibliografici

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paul: Brasiliense, 1994.

14

ACHAB

Welcome to Armenia

Etnografia dell’Ararat nell’identità diasporica armena

di Fiammetta Martegani

secondo la storiografia armena, infatti, la Magna Armenia, nel

massimo del suo splendore, come durante il regno di Tigran il

Grande, fra il 95 e il 56 a.C., era detta addirittura "Armenia da

mare a mare" poiché occupava il vasto spazio geografico

compreso tra Mar Nero, Mar Caspio e Mar Mediterraneo, uno

spazio dieci volte maggiore rispetto ai confini dell'attuale

Repubblica Armena.

A causa delle diverse dominazioni che si sono succedute nel

territorio compreso tra l'altopiano anatolico e quello caucasico,

ciò che si è verificato nel corso della storia è stato un continuo

spostamento e rimescolamento di popolazioni, ragion per cui

riuscire a stabilire i confini di una presunta Armenia delle

"origini" risulterebbe non solo pretenzioso, ma addirittura

arbitrario.

Se dunque risulta già di per sé tutt'altro che scontato riuscire a

definire le "origini" dell'Armenia, si rivela ancor più complesso il

tentativo di risalire alle "origini" della diaspora del popolo

armeno.

Quando ha "inizio" la diaspora di un popolo? Quale definizione

può essere considerata esaustiva per esprimere il concetto stesso

di diaspora? Quante persone è necessario che lascino il proprio

Paese perché si possa effettivamente parlare dell'esistenza di una

"comunità diasporica"? Quando lasciare il proprio Paese significa

compiere una "scelta" e quando invece significa subire

un'"imposizione"? Esiste poi un limite netto tra "scelta" e

"imposizione"? E dopo quanti anni un popolo "smette" di essere

in una situazione di diaspora? Se non è possibile stabilire

l'"inizio", è possibile stabilire la "conclusione" di una diaspora?

Lorenzo Rocci, nel suo Vocabolario greco/italiano (la cui prima

edizione risale al 1943), traduce il sostantivo diasporà con

"dispersione", poiché derivato dal composto dia-speiro, costituito

dalla preposizione dià, utilizzata per esprimere il complemento di

moto per luogo, solitamente tradotto con "attraverso", e dal verbo

speiro che a seconda dei contesti in cui viene utilizzato può

significare sia "spargere", "seminare", che "generare", "produrre"

(Rocci, 1943, pp. 465, 438, 1691 nell'ed. del 1995).

Pur largamente usato, il termine diaspora sembrerebbe mancare

di una definizione univoca; tuttavia, nei suoi diversi utilizzi, porta

con sé molto più spesso la sola accezione di "dispersione"

trascurando invece la dimensione di "produzione" e

"costruzione", che pur risultano fortemente appropriati ai processi

di costruzione identitaria peculiari alle comunità di tipo

diasporico.

Decostruendo il concetto di diaspora

Non appena atterrato all'aeroporto di Erevan, una volta superata la

dogana, il passeggero è inevitabilmente costretto ad imbattersi in

un suggestivo poster di benvenuto, che recita: "Welcome to

Armenia" (Fig. 1).

Ciò che colpisce in questo poster è la presenza di un monte, più

precisamente del monte Ararat, che non si trova affatto in

territorio armeno, bensì in territorio turco.

Se può sembrare apparentemente insolito che il poster di

benvenuto di un Paese rappresenti come simbolo del proprio

paesaggio nazionale un luogo "fisico" che, quanto meno stando ai

parametri dei confini politici, non appartiene affatto al proprio

territorio, ancor più insolito è venire a scoprire che la produzione

e la messa in commercio di mouse-pad raffiguranti il monte

Ararat, non soltanto non avvengono in Turchia, ma neppure nella

Repubblica Armena, bensì in Canada.

In Canada, infatti, si trova attualmente una numerosa nonché

consolidata

comunità

armena che, assieme a tutte

le altre comunità armene

disseminate per il globo,

dall'Argentina all'Australia,

fa sì che il numero di

armeni

che

vivono

l'esperienza della diaspora

sia attualmente più del

doppio

degli

armeni

residenti nella Repubblica

Armena.

Una delle cause principali

di

questa

insolita

"sproporzione" tra armeni

residenti in patria e armeni

residenti all'estero sta nel

fatto

che

l'attuale

Repubblica

Armena

corrisponde soltanto ad

Fig. 1 Manifesto all'areoporto di

Erevan (Foto dell'autrice)

un'esigua porzione del

territorio che un tempo

apparteneva alla cosiddetta Armenia antica.

Stabilire quale fosse l'estensione dell'antica Armenia è impresa

tutt'altro che semplice, poiché la superficie della regione è

cambiata nel corso della storia e soprattutto della storiografia:

15

ACHAB

Secondo Meinig, una regione culturale si compone, oltre che di

una parte nodale, caratterizzata dalla contiguità fisica, anche da

emanazioni territorialmente separate, appendici culturali che

costituiscono una diaspora intimamente interconnessa con il

mondo esterno (Meinig, 1965, p.220).

Di conseguenza, il fatto che una cultura sia deterritorializzata non

significa necessariamente che sia dispersa, frantumata e che

quindi basterebbe reinserire coloro che la condividono nel

territorio d'origine per riprodurla come era una volta. Le culture,

osserva Fabietti, deterritorializzandosi, si reinventano a contatto

con le altre, dando vita a nuove forme di produzione di identità

(Fabietti, 2004, p.45).

L'analisi del caso armeno in quanto esperienza diasporica risulta

in tal senso paradigmatica, come afferma Ferrari, proprio in virtù

della secolare capacità del popolo armeno di elaborare un'identità

multidimensionale, ponendosi sempre in una relazione di

integrazione differenziata con le diverse realtà sociali con cui è

entrata in contatto (Ferrari, 2000, p.10).

Condicio sine qua non per cui possa essere rilevata una

"differenza" è l'esistenza di una "relazione". Ma ogni relazione

porta evidentemente con sé uno scambio, un'osmosi,

'concatenazioni che si determinano a vicenda in particolari

situazioni storiche ed attraverso specifiche relazioni di forza,

queste ultime pensate non tanto come dualità di dominanti e

dominati ma piuttosto come reti in tensione' (Manoukian, 2005, p.

2).

Accade così che all'interno di queste "reti"

spesso si sviluppino identità di tipo "ibrido",

come nel caso di un movimento di resistenza

paramilitare appartenente alla comunità

armena

libanese

che,

rielaborando

un'immagine (coniata dal movimento di