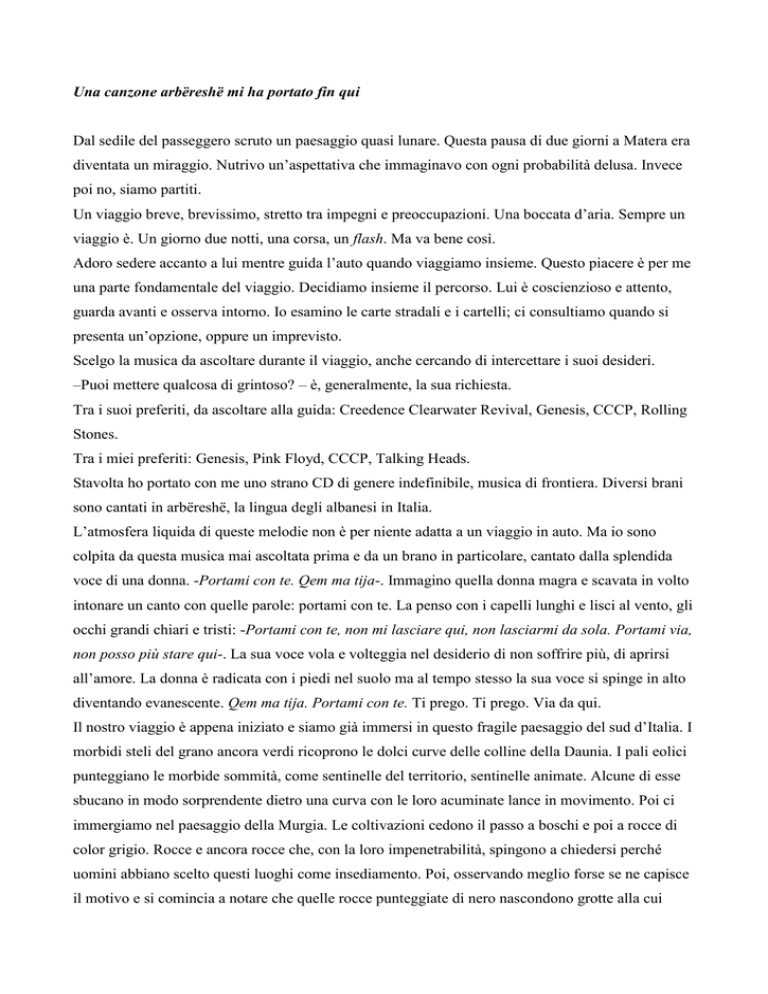

Una canzone arbëreshë mi ha portato fin qui

Dal sedile del passeggero scruto un paesaggio quasi lunare. Questa pausa di due giorni a Matera era

diventata un miraggio. Nutrivo un’aspettativa che immaginavo con ogni probabilità delusa. Invece

poi no, siamo partiti.

Un viaggio breve, brevissimo, stretto tra impegni e preoccupazioni. Una boccata d’aria. Sempre un

viaggio è. Un giorno due notti, una corsa, un flash. Ma va bene così.

Adoro sedere accanto a lui mentre guida l’auto quando viaggiamo insieme. Questo piacere è per me

una parte fondamentale del viaggio. Decidiamo insieme il percorso. Lui è coscienzioso e attento,

guarda avanti e osserva intorno. Io esamino le carte stradali e i cartelli; ci consultiamo quando si

presenta un’opzione, oppure un imprevisto.

Scelgo la musica da ascoltare durante il viaggio, anche cercando di intercettare i suoi desideri.

–Puoi mettere qualcosa di grintoso? – è, generalmente, la sua richiesta.

Tra i suoi preferiti, da ascoltare alla guida: Creedence Clearwater Revival, Genesis, CCCP, Rolling

Stones.

Tra i miei preferiti: Genesis, Pink Floyd, CCCP, Talking Heads.

Stavolta ho portato con me uno strano CD di genere indefinibile, musica di frontiera. Diversi brani

sono cantati in arbëreshë, la lingua degli albanesi in Italia.

L’atmosfera liquida di queste melodie non è per niente adatta a un viaggio in auto. Ma io sono

colpita da questa musica mai ascoltata prima e da un brano in particolare, cantato dalla splendida

voce di una donna. -Portami con te. Qem ma tija-. Immagino quella donna magra e scavata in volto

intonare un canto con quelle parole: portami con te. La penso con i capelli lunghi e lisci al vento, gli

occhi grandi chiari e tristi: -Portami con te, non mi lasciare qui, non lasciarmi da sola. Portami via,

non posso più stare qui-. La sua voce vola e volteggia nel desiderio di non soffrire più, di aprirsi

all’amore. La donna è radicata con i piedi nel suolo ma al tempo stesso la sua voce si spinge in alto

diventando evanescente. Qem ma tija. Portami con te. Ti prego. Ti prego. Via da qui.

Il nostro viaggio è appena iniziato e siamo già immersi in questo fragile paesaggio del sud d’Italia. I

morbidi steli del grano ancora verdi ricoprono le dolci curve delle colline della Daunia. I pali eolici

punteggiano le morbide sommità, come sentinelle del territorio, sentinelle animate. Alcune di esse

sbucano in modo sorprendente dietro una curva con le loro acuminate lance in movimento. Poi ci

immergiamo nel paesaggio della Murgia. Le coltivazioni cedono il passo a boschi e poi a rocce di

color grigio. Rocce e ancora rocce che, con la loro impenetrabilità, spingono a chiedersi perché

uomini abbiano scelto questi luoghi come insediamento. Poi, osservando meglio forse se ne capisce

il motivo e si comincia a notare che quelle rocce punteggiate di nero nascondono grotte alla cui

ombra uomini e animali hanno certamente trovato riparo. Un torrente sottostante costituiva l’asse, la

spina intorno alla quale si svolgevano la pastorizia, la caccia. Ecco, si può immaginare un uomo

preistorico che, con le sue potenti, tozze cosce, raggiunge in quattro salti il corso d’acqua.

Il viaggio corre veloce e dentro di me continuano a risuonare quei versi. Portami con te.

La visita ai Sassi di Matera è avvincente. Il Sasso Caveoso, con le sue forme arrotondate e le

apparenze incompiute, stimola l’immaginazione. Il Sasso Barisano è più moderno, è partito dalla

roccia per arrivare alla costruzione, con risultati notevoli e armoniosi.

La casa grotta ci colpisce particolarmente, anche per la stretta convivenza tra uomini e animali. La

cantina è giù in fondo, dove non c’è alcuna apertura, né luce né aria. Gli animali erano nel locale

adiacente, ed ancor prima, in una grande stanza, gli uomini, accalcati, con il letto matrimoniale alto

da terra, lo spesso giaciglio formato da un materasso riempito di paglia, bambini e genitori insieme.

L’acqua corrente non esisteva, -e in queste grotte le famiglie hanno vissuto fino alla metà degli anni

Cinquanta del secolo scorso-, si attingeva ai pozzi o giù al torrente. I servizi igienici erano costituiti

da un alto orinale.

E poi le chiese rupestri, esempi commoventi della devozione popolare, come quella di Santa Lucia

alle Malve, il cui scavo viene datato intorno al nono secolo d.C., utilizzata dalle monache come

luogo di culto. All’interno si trovano numerosi affreschi di impronta bizantina, tra i quali quello di

una toccante Madonna che allatta.

Girare nei Sassi può essere faticoso, in alcuni tratti molto impegnativo.

Sotto la chiesa di Santa Maria de Idris, sorta sullo sperone di roccia che sovrasta il Sasso Caveoso,

notiamo un piccolo negozio che produce ed espone oggetti d’artigianato per la vendita. Quando

entriamo gli occhi devono, gradualmente, abituarsi a quella semi oscurità. Al proprietario piace

parlare a voce alta.

Sono colpita da alcune bambole di terracotta. Sono piatte, con un costume tradizionale accennato e

appena sottolineato da solchi dorati. Guardo meglio e vedo interi espositori pieni di queste bambole

di tutte le dimensioni, alcune molto colorate nei visi e nei costumi. Affascinata, ne scelgo una tra

quelle che sembrano più sobrie, color terracotta, con i tratti marcati da un rigo lucente color oro

rosso che si intravede soltanto sotto certe angolazioni di luce. Pago l’acquisto al proprietario, che ci

tiene a raccontarci la storia della bambola.

La Pupa è il suo nome. E’ parte delle tradizioni delle famiglie che praticavano la pastorizia. Era un

giocattolo fatto di un particolare tipo di formaggio, il caciocavallo, che i pastori preparavano per i

bambini, utilizzando forme in legno per modellarlo. La bambola era un giocattolo ed anche un

alimento che gli infanti potevano succhiare e mordere. Così, attraverso il giocattolo, assumevano il

latte e il calcio necessari alla dentizione. La Pupa era vestita con una gonna lunga e larga: il

costume tradizionale arbëreshë. Nei giorni di festa le donne indossavano uno sull’altro i loro capi

più belli dando vita a quell’originale abbigliamento indossato con fierezza.

Nel Sud Italia esistono numerose comunità arbëreshë fondate da persone che, fuggite dall’Albania,

a più riprese a partire dal 1400, sono approdate qui. La diaspora è entrata a far parte del loro

patrimonio genetico e culturale; le loro canzoni, spesso tristi, al tempo stesso risplendono di una

potenza non schiusa.

La nostra visita ai Sassi si conclude davanti a una chiesa, in un piazzale dal quale si può osservare

tutto l’insieme, bianco, abbacinante ed esteso che ferisce gli occhi e gli animi. Ci fermiamo a bere

dell’acqua e a prendere un caffé in un bar con i tavolini all’esterno, dove sono accomodati turisti

nord europei. E’ primavera, ma fa già caldo qui.

Lancio al mio compagno uno sguardo obliquo. Siamo in silenzio, colpiti dall’esperienza di questa

visita. Ripenso ancora ai versi di quella canzone: Portami con te. Qem ma tija, ripenso al canto

accorato di quella donna bionda, a quei versi mesti e splendidi la cui forza ci ha portato fin qui.

Carla Visca