Carlo Maria Martini

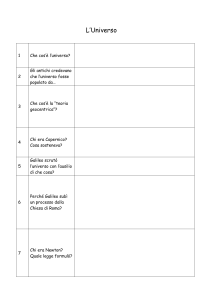

ORIZZONTI E LIMITI DELLA

SCIENZA

Raffaello Cortina Editore, Milano 1999

(SCIENZA E IDEE - Collana diretta da Giulio Giorello)

NOTA DI COPERTINA.

La gloria di Dio splende «non in uno, ma in soli innumerabili» e la

scienza trascorre «di mondo in mondo, di spazio in spazio» senza che

mai possa venir «imprigionata» da qualsiasi «circolo d'orizzonte», che

altro non è che «menzogna» dei sensi e «illusione» della fantasia. Così

nel 1584 Giordano Bruno, bruciato sul rogo in Campo di Fiori (Roma) il

17 febbraio 1600. A quattro secoli di distanza, mentre auspica che la

vicenda dell'«eretico di Nola» possa diventare oggetto di

«ripensamento critico» da parte della Chiesa cattolica, Carlo Maria

Martini s'interroga sui (presunti) "limiti" della scienza e sui sempre

mobili "orizzonti" della ricerca. Lo fa con l'aiuto di un cosmologo

(Francesco Bertola) e di un astrofisico (George Coyne), di un

astrobiologo (Julian Chela-Flores) e di un biologo dell'evoluzione

(Edoardo Boncinelli), di un neurofisiologo (Giuliano Avanzini) e di uno

psicobiologo (Alberto Oliverio), di un filosofo (Giulio Giorello) e di un

teologo (Bruno Forte).Abbiamo a che fare con un solo Universo o più di

uno, forse infiniti? Ci sono negli «immensi spazi» forme di vita diverse

o simili alla nostra? E' possibile separare la «mente» dal «cervello», e

delineare davvero una intelligenza «artificiale»? Come esplorare il

mistero della coscienza? E nell'epoca del trionfo della tecnologia - dalla

riproduzione del vivente alla telematica - c'è ancora posto per un

«riconoscimento del volto» dell'Altro?

Dal 1987 l'iniziativa del Cardinale Arcivescovo di Milano, Carlo Maria

Martini, battezzata provocatoriamente «Cattedra dei non credenti», si

rivolge a tutti coloro che vogliono «pensare», invitandoli a una

riflessione sulla condizione umana.

INDICE.

Preludio (Carlo Maria Martini).

1. L'UNIVERSO E IL TEMPO.

La pluralità dei mondi (Francesco Bertola).

Riciclati dalle stelle (George V. Coyne).

Dialogo (Carlo Maria Martini e Francesco Bertola).

Dialogo (Carlo Maria Martini e George V. Coyne)

2. LE ORIGINI DELLA VITA.

Gli alberi della vita (Julian Chela-Flores).

L'evoluzione del vivente (Edoardo Boncinelli).

Dialogo (Carlo Maria Martini e Julian Chela-Flores).

Dialogo (Carlo Maria Martini ed Edoardo Boncinelli).

3. INTELLIGENZA E SCIENZE COGNITIVE.

Le basi biologiche della conoscenza (Giuliano Avanzini).

Mente e cervello (Alberto Oliverio).

Dialogo (Carlo Maria Martini e Giuliano Avanzini).

Dialogo (Carlo Maria Martini e Alberto Oliverio).

4. FILOSOFIA E TEOLOGIA: ANCELLE DELLA SCIENZA?

Nelle pieghe della scienza (Giulio Giorello).

Per una eteronomia fondatrice (Bruno Forte).

Dialogo (Carlo Marta Martini e Giulio Giorello).

Dialogo (Carlo Maria Martini e Bruno Forte).

5. SCRITTURE DELL'UOMO E SCRITTURA DI DIO.

Una riflessione (Carlo Maria Martini).

PRELUDIO

(Carlo Maria Martini).

E' con particolare trepidazione che presento il tema della Decima

Cattedra dei non credenti: "Orizzonti e limiti della scienza".

Si tratta di argomenti affascinanti e invitanti, per me in gran parte nuovi.

E' possibile, però, non solo intendere le parole di illustri scienziati, ma

anche lasciarsi coinvolgere personalmente - secondo lo stile della

Cattedra - e divenire così più pensanti, cogliendo sia le dinamiche

operanti nell'Universo sia il loro riflesso sull'intelligenza che le scruta e

ne trae certezze e dubbi, sentimenti di potenza e senso del limite.

Sono domande queste che porto con me. Il lettore che abbia una

qualche conoscenza delle sessioni precedenti della Cattedra sa qual è

la caratteristica che la contraddistingue: non si tratta dell'occasione per

semplici aggiornamenti culturali o discussioni specialistiche, ma dello

stimolo per riflettere su se stessi e sul proprio cammino, con il coraggio

di mettere in questione sicurezze troppo superficiali o troppo facili; e di

far esperienza di visuali inusitate, lontane dal quotidiano, eppure

realissime, che molto fanno pensare e suscitano non pochi

interrogativi. L'intento è quello di dar voce al credente e al non credente

che sono in noi e che, mossi dalla meraviglia di fronte ai tanti misteri

dell'Universo, permettono di emergere alle domande profonde che

spesso restano silenziosamente inerti nel fondo della coscienza. Da qui

l'importanza dello stupore di fronte alla realtà in cui viviamo, del

prenderne atto con timore e trepidazione, e insieme con ammirazione.

Il volume si apre con una sezione dedicata all'"Universo e il tempo" che

comprende gli interventi di Francesco Bertola e di George V. Coyne.

Edoardo Boncinelli e Julian Chela-Flores ci condurranno nella seconda

sezione alle "Origini della vita", mentre Giuliano Avanzini e Alberto

Oliverio ci inviteranno nella terza a riflettere su "Intelligenza e scienze

cognitive". La quarta sezione, grazie ai contributi di Giulio Giorello e di

Bruno Forte, dovrà farci compiere un passo verso una riflessione di

tipo sintetico, offrendo stimoli di riflessione a partire non più

dall'esperienza diretta degli uomini di scienza, ma da una visuale dei

problemi «dall'alto». Sotto il titolo "Filosofia e teologia: ancelle della

scienza?" viene, infatti, esplorato il rapporto tra i diversi modi di sapere

e di conoscere - tra scienza, filosofia e teologia.

Mi sono riservato la quinta sezione per un ultimo intervento, in modo da

poter ripercorrere l'itinerario compiuto e contribuire a una sintesi

riflettendo su "Scritture dell'uomo e Scrittura di Dio", non certo per

imporre risposte preconfezionate - non sarebbero nello stile della

Cattedra - bensì per indicare vie lungo cui proseguire il cammino

dell'approfondimento. Nelle sezioni precedenti il mio ruolo è solo quello

di chi «si pone in ascolto» per poi proporre ai vari autori, in forma di

domande, le suggestioni e le risonanze che il fascino della materia

trattata possono suscitare in ognuno di noi.

Desidero rivolgere, infine, un vivo ringraziamento a Giulio Giorello

perché è stato il primo a cui, quasi due anni fa, ho comunicato l'ipotesi

di una Cattedra sulla scienza, trovando comprensione, sostegno e

ricevendo utili suggerimenti. Un grazie vivissimo anche a Elio Sindoni

che insieme con Giorello ha curato l'organizzazione, la struttura e

l'inserimento dei temi. A entrambi si deve pure la designazione dei

relatori.

AVVERTENZA DEI CURATORI.

Il presente volume contiene gli interventi della Decima Cattedra dei non

credenti promossa dal Cardinale Arcivescovo di Milano Carlo Maria

Martini sul tema «Orizzonti e limiti della scienza». Gli incontri si sono

svolti nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano nei giorni 29

ottobre, 5, 12, 19 e 26 novembre 1998. Si è mantenuta la scansione degli

argomenti e degli interventi.

I curatori desiderano ringraziare per la fattiva collaborazione il

Magnifico Rettore, il personale docente e non docente dell'Università

degli Studi, nonché tutti coloro che hanno assistito agli incontri, alcuni

dei quali hanno contribuito con lettere indirizzate a sua Eminenza a

offrire spunti di riflessione di cui si è tenuto conto nella stesura finale.

Un grazie particolare per la collaborazione e l'aiuto viene, infine, rivolto

a Marcello D'Agostino, Michele Di Francesco, Marco Motto, Fabrizio

Palombi, Roberto Spreafico.

E.S. C.S.

1.

L'UNIVERSO E IL TEMPO.

LA PLURALITA' DEI MONDI

(Francesco Bertola).

L'immagine del mondo secondo la Bibbia riprende la concezione

babilonese della Terra piatta. Questa non solo è di dimensioni finite

perché «il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità fino

all'altra» della Terra (Dt 28, 64), ma anche di forma quadrangolare visto

che:

"Egli alzerà un vessillo per le nazioni

e raccoglierà i cacciati di Israele,

radunerà i dispersi di Giuda

dai quattro angoli della Terra". (Is 11,12)

Si potrebbero ricordare qui le varie tesi dei Padri della Chiesa, da chi

cercava con grande sforzo di riconciliare le Scritture con la filosofia

greca, come per esempio Ambrogio (354-430), vescovo di Milano, che

affermava che una casa può essere sferica all'interno e quadrata vista

dall'esterno, a chi considerava il modello biblico come un'allegoria, e

infine a chi accettava questo modello come vero. Uno dei punti più

discussi era, senza dubbio, quello della presenza degli «antipodi» nel

caso di una Terra sferica. Come potevano esserci luoghi abitati da

uomini con i piedi sopra la testa? Come potevano esserci regioni in cui

la pioggia e la grandine, anziché cadere, «salgono» verso l'alto?

Interrogativi del genere sono sollevati, per esempio, da Lattanzio (ca

250-310) che nei suoi scritti certo non cela la sua ostilità per la cultura

greca ed ellenistica.

Invece di limitarsi a criticare i sostenitori della sfericità della Terra, chi

tenta addirittura di proporre una nuova cosmologia, basata su

un'interpretazione fin troppo letterale dei testi Sacri, è Cosma

Indicopleuste, un monaco vissuto nel sesto secolo d.C. Nella sua

imponente "Topographia Christiana", ispirata alle idee dei Padri della

Chiesa che lo avevano preceduto, ci offre una descrizione fantastica

dell'Universo concepito come un tabernacolo, analogo a quello

costruito da Mosè nel deserto.

Verso la fine del primo millennio dell'era cristiana sale al soglio di

Pietro Gerberto di Aurillac (930-1003), con il nome di Silvestro Secondo:

eminente studioso, autore di un trattato di geometria e di uno sull'uso

dell'astrolabio, pone simbolicamente fine all'era dell'Universo

tabernacolare e segna l'inizio di una pressoché generale accettazione,

tra le persone colte almeno, del sistema codificato circa ottocento anni

prima da Claudio Tolomeo (ca 100-170 d.C.), con le "sfere" del Sole,

della Luna, dei pianeti e delle stelle fisse.

Si compie così sul finire del primo millennio dell'era cristiana una

profonda rivoluzione in campo cosmologico: dall'Universo di

ispirazione biblica si torna a quello di ispirazione greca, ovvero

dall'Universo a tabernacolo si passa a quello delle sfere cristalline. E

tutto ciò avviene senza particolare turbamento da parte della Chiesa,

anzi questa rivoluzione ha luogo all'"interno" della Chiesa stessa, che

era l'interprete della cultura del tempo.

Una volta ripreso il geostaticismo tolemaico, si trattava di adattare il

sistema alla visione religiosa propria del cristianesimo. La distinzione

aristotelica tra l'incorruttibile mondo celeste "sopralunare" e il caduco

mondo "sublunare" ben si confaceva, in quanto nel primo era

ragionevole collocare la divinità mentre il secondo appariva appropriato

all'uomo, soggetto al peccato. Di contro, è l'idea dell'eternità del mondo

- cara ad Aristotele (384-322 a.C.) - che viene lasciata cadere per far

posto a un Universo con un'età finita, come appunto richiede la Bibbia,

secondo cui la creazione da parte di Dio avrebbe dato inizio a tutto.

Infine, proprio per enfatizzare maggiormente la trascendenza del

Creatore e il suo controllo sull'intera «fabbrica dei cieli», il sistema

tolemaico viene ritoccato in modo che, oltre al Primo Mobile, venga

introdotto un decimo cielo, l'Empireo, un cielo di fuoco celeste, dove

trova posto il trono di Dio. Le sfere planetarie si popolano di angeli, e

ciascuna è abitata da esseri con grado di beatitudine sempre più

elevato man Ma mentre Dante celebra nella sua alta poesia il sistema

che potremmo chiamare "tolemaico-cristiano", cominciano a sorgere i

primi dubbi sulla validità di una simile costruzione che ospita oltre alla

Terra, alle stelle e ai pianeti la stessa divinità. Le prime perplessità

vengono dai teologi, che trovano non del tutto proprio che a Dio venga

assegnato il decimo cielo: Dio non "può" essere ovunque, cioè in

"ogni" luogo? L'assegnazione dell'Empireo non finisce per essere

troppo limitativa? Ma quel sistema così magistralmente cantato nei

versi danteschi vacilla non solo per le considerazioni teologiche circa

onnipresenza e onnipotenza divine: sono gli astronomi a rendersi conto

che per «salvare i fenomeni» il sistema solo apparentemente

geocentrico ricorre ad artifici come epicicli, eccentrici ed equanti (vedi

figure 2, 3, 4).

Comincia quella lenta erosione della concezione «aristotelicotolemaica» che due secoli più tardi porterà al cambiamento del sistema

del mondo operato da Copernico, la celebre «rivoluzione copernicana».

In realtà, nonostante la sua grande idea che il Sole occupi (più o meno)

il centro del mondo e la Terra sia solo uno dei pianeti, Niccolò

Copernico (1473-1543) resta uomo legato alla concezione medioevale

dell'Universo. Crede ancora all'esistenza delle sfere cristalline

("orbes"), come è indicato dal titolo stesso della sua opera maggiore

("De Revolutionibus Orbium Coelestium", 1543), e nella sfericità

dell'Universo «perché questa forma è la più perfetta di tutte». E'

convinto che i moti dell'Universo siano circolari uniformi come si

conviene alla sua natura eterna. Ritiene l'Universo finito, racchiuso

entro la volta delle stelle fisse.

Quando parliamo di «rivoluzione copernicana» dovremmo distinguere

sempre

due

aspetti,

uno

scientifico

e

uno

ideologico.

"Scientificamente" l'opera di Copernico è ricca di novità, ma al tempo

stesso ha profondi legami con il passato. Da un punto di vista

strettamente astronomico, lo scambio di due corpi celesti (Terra e Sole)

al fine di render meglio conto dei fenomeni osservati non è poi così

traumatico. Lo diventa, però, sul piano "ideologico", poiché uno di

questi due corpi celesti, la Terra, è quello abitato da noi. L'operazione

compiuta da Copernico toglie all'uomo la sua centralità nell'Universo, e

mette in discussione le Sacre Scritture sulla rilevanza cosmica degli

esseri umani. E mentre per la Chiesa, depositaria delle Scritture, era

stato abbastanza facile accettare il passaggio dall'Universo babilonese,

con la Terra piatta, all'Universo tolemaico, in quanto la centralità umana

non veniva toccata, la reazione al sistema copernicano non poteva che

essere drammatica.

Figura emblematica di questo travaglio è Galileo Galilei (1564-1642),

tenace assertore della «opinione di Copernico». Con le sue scoperte

astronomiche, dovute all'utilizzo del cannocchiale da lui messo a punto

a Padova nel 1609, Galileo ritiene di poter inferire un duro colpo alla

concezione aristotelica del mondo e al contempo di portare argomenti

in favore di Copernico. La scoperta della rugosità della superficie

lunare rivela che il satellite della Terra non è una perfetta, liscia sfera di

etere. I satelliti di Giove mostrano che nell'Universo c'è un altro centro

del moto oltre a quello tolemaico costituito dalla Terra. Le fasi di Venere

ben si spiegano se il pianeta ruota attorno al Sole (vedi figura 5).

La perorazione di Galileo in favore del sistema copernicano troverà

piena espressione nel "Dialogo sopra i due massimi sistemi del

mondo", apparso nel febbraio del 1632 e già sequestrato dalle autorità

nel luglio dello stesso anno. Per quest'opera Galileo verrà processato,

condannato e costretto all'abiura nel 1633. La vicenda è ben nota.

Meno conosciuta è, forse, la storia di chi, tra i protagonisti della

rivoluzione copernicana, per primo infranse la barriera delle stelle fisse,

considerandole come oggetti non tutti alla medesima distanza, ma

uniformemente distribuiti nello spazio: Thomas Digges (ca 1546-1595),

matematico e astronomo inglese che aveva appreso i rudimenti di

queste discipline dal padre Leonard Digges of Wotten (ca 1520-1559),

nonché dal matematico-mago John Dee (1527-1608), ammiratore

anch'egli del sistema copernicano. Leonard Digges era stato coinvolto

nella ribellione di Sir Thomas Wyatt (1554); catturato e condannato a

morte, era stato graziato per intercessione del suo protettore lord

Clinton, poi conte di Lincoln - e a lui aveva dedicato la prima versione

del suo almanacco di matematica pratica, dal titolo "A Prognostication

Everlasting" (1555). Se il padre dava prova di notevoli capacità nelle

tecniche matematiche utili a naviganti e artiglieri, il figlio, pur attento ai

problemi suggeriti da nautica, tecnica delle fortificazioni e balistica, non

disdegnava la frequentazione della geometria platonica dei cinque

poliedri regolari; nel 1573 aveva pubblicato un "Alae seu Scalae

Mathematicae" che conteneva osservazioni della «nuova stella» del

1572 giudicate all'epoca inferiori in precisione solo a quelle di Tyge

(Tycho) Brahe (1546-1601) in persona. Già in quell'occasione Thomas

aveva proposto di sfruttare le «novità celesti», ossia le più recenti

osservazioni, per rivedere e aggiornare la cosmologia copernicana. Nel

1576 doveva aggiungere a una nuova edizione della "Prognostication"

del padre un supplemento intitolato "A Perfit Description of the

Caelestiall Orbes", che conteneva peraltro una parafrasi, per molti versi

fedele, del libro primo del "De Revolutionibus" di Copernico e che

divenne una delle opere scientifiche più popolari nell'Inghilterra

dell'epoca, tanto che se ne conoscono almeno sette edizioni dal 1576 al

1605. Più di ogni sua affermazione, è un'immagine (vedi figura 6) a

evidenziare la visione dell'Universo di Thomas Digges: si tratta

dell'illustrazione del sistema copernicano, con il Sole al centro e i

pianeti che gli ruotano intorno, in cui però viene rimossa la sfera delle

fisse e le stelle risultano distribuite fino agli angoli della pagina, a

indicare che non sono tutte alla stessa distanza dal Sole, ma sparse

nello spazio infinito. Una concezione rivoluzionaria che ci porta

dall'Universo medioevale e copernicano finito a un Universo infinito e

uniformemente popolato di stelle! Riemerge così l'idea di un Universo

infinito, assai apprezzata da quei filosofi dell'Islam che non accettavano

la dimostrazione aristotelica dell'impossibilità del vuoto. Costoro

solevano incorporare «come un seme» la fabbrica dei cieli aristotelicotolemaica entro uno spazio infinito ma privo di materia, eventuale

dimora di Dio e dei suoi angeli. Una raffigurazione, questa, destinata a

diffondersi anche nell'Europa cristiana, dalla fine del tredicesimo

secolo in poi, in quanto sembrava aggirare il conflitto tra il Mondo

chiuso di Aristotele e l'infinita potenza del Creatore che meglio si

sarebbe manifestata in una creazione "infinita" (vedi del resto quanto

osservato in T. Kuhn, "La rivoluzione copernicana", trad. it. Einaudi,

Torino 1972, p.p. 297-298).

A distanza di appena trent'anni dalla pubblicazione del "De

Revolutionibus" si compie dunque un'altra rivoluzione, che apre la

strada alle moderne concezioni dell'Universo. Il pensiero di Thomas

Digges è tuttavia ancora impregnato di teologismo: egli non riesce a

delineare una rappresentazione puramente astronomica del sistema del

mondo, preoccupato com'è di trovare un posto in cui collocare la

divinità. E così, mentre nei sistemi precedenti tutto quello che è

teologico è posto nell'Empireo, oltre la sfera delle fisse, per Digges è

«l'orbe delle stelle fisse infinitamente eccelso [che] si estende

sfericamente in altezza» a costituire lo spazio teologico, «la vera corte

degli angeli celesti; priva di dolore; colma di assoluta ed eterna gioia;

dimora degli eletti».

Ma le ambiguità della rappresentazione di Digges sono oltrepassate

nella grandiosa visione dell'Universo di Giordano Bruno (1548-1600).

Durante il suo continuo peregrinare da una città all'altra dell'Europa,

Bruno soggiornò a Londra dal 1583 al 1585 e certamente ebbe modo di

conoscere l'opera di Digges. Tuttavia, la vastità e l'audacia del suo

pensiero sono tali che egli può a buon diritto essere considerato uno

dei «padri fondatori» della cosmologia moderna. Entusiasta del sistema

copernicano (vedi figura 7), profondamente influenzato dalla lettura del

"De Rerum Natura" di Lucrezio (ca 98-54 a.C.) dove si sostiene tra l'altro

la pluralità dei mondi abitati (in particolare, nel libro primo si dichiara

come l'Universo non abbia centro, v.v. 1052-1113; e nel libro secondo si

argomenta a favore della infinità dei mondi, v.v. 1023-1047, ipotizzando

che nello spazio si trovino anche pianeti abitati da varie stirpi di

«uomini» e specie animali), Bruno fece propria anche la lezione di

Nicola Cusano (1401-1464), autore del "De Docta Ignorantia" (1440), cui

si deve la celebre tesi per cui l'Universo «ha il centro dappertutto e la

circonferenza in nessun luogo» ("De Docta Ignorantia", II, 12).

Ecco un esempio di come l'intuizione cusaniana viene sottoposta a

tensione nell'argomentazione bruniana: «ditemi: che cosa è più

dissimile alla linea retta, che il circolo? che cosa è più contrario al retto

che il curvo? Pure nel principio e minimo concordano, atteso che (come

divinamente notò il Cusano [nel "De Mathematica Perfectione"],

inventor di più bei secreti di geometria) qual differenza trovarai tra il

minimo arco e la minima corda? Oltre, nel massimo, che differenza

trovarai tra il circolo infinito e la linea retta? Non vedete come il circolo,

quanto è più grande, tanto più con il suo arco si va approssimando alla

rettitudine? Chi è sí cieco, che non veda qualmente l'arco BB, per esser

più grande che l'arco AA, e l'arco CC più grande che l'arco BB, e l'arco

DD più che gli altri tre, riguardano ad esser parte di maggior circolo; e

con questo più e più avicinarsi alla rettitudine della linea infinita del

circolo infinito, significata per IK? Quivi certamente bisogna dire e

credere che, sí come quella linea che è più grande, secondo la raggione

di maggior grandezza, è anco più retta; similmente la massima di tutte

deve essere in superlativo più di tutte retta; tanto che al fine la linea

retta infinita venga ad esser circolo infinito. Ecco dunque come non

solamente il massimo e il minimo convengono in uno essere, come

altre volte abbiamo dimostrato, ma ancora nel massimo e nel minimo

vegnono ad essere uno e indifferente gli contrari» (G. Bruno, "De la

causa, principio e uno", in "Dialoghi italiani", nuovamente ristampati

con note di G. Gentile, terza edizione a cura di G. Aquilecchia, Sansoni,

Firenze 1958, p.p. 335-336) (vedi figura 8).

Un passo come questo mostra bene come in Bruno si intreccino

intuizioni matematiche di larga portata, metafore geometriche, temi

tratti dall'atomismo antico e l'immagine cusaniana della "coincidentia

oppositorum". Col fanatismo di un rivoluzionario, pieno di «eroico

furore», Bruno si spinge a sostenere che il Sistema solare non è l'unico

sistema planetario, ma che l'Universo è costituito da «innumerevoli»

sistemi solari uniformemente distribuiti nello spazio infinito - negando

così non solo ogni geocentrismo, ma anche l'eliocentrismo. E, come se

ciò non bastasse, spazza via anche ogni concetto antropocentrico,

supponendo che gli infiniti mondi siano popolati da esseri viventi.

Ho delineato fin qui, naturalmente per sommi capi, due svolte cruciali in

quella che potremmo chiamare, almeno in senso lato, cosmologia.

L'abbandono della Terra piatta e lo sfondamento di ogni barriera

celeste, così evidente nell'enfasi di Bruno, hanno avuto incidenza

diversa nei rapporti tra scienza e religione. Vi è, però, almeno una terza

svolta di cui vorrei trattare, dando naturalmente per scontato il

cammino che la scienza ha compiuto dai tempi di Galileo a quelli di

Einstein passando attraverso la mirabile sintesi di fisica terrestre e

celeste operata nei "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica"

(1687) di Isaac Newton (1642-1727). Alludo alla transizione da un

Universo "statico" a uno "dinamico", in evoluzione. La figura chiave è

quella dell'astronomo statunitense Edwin Powell Hubble (1889-1953).

All'epoca del suo dottorato si era interessato delle chiazze luminescenti

nel cielo notturno, che abitualmente chiamiamo «nebulose», giungendo

alla conclusione che mentre alcune di esse non erano che nubi di gas

all'interno della nostra Galassia, altre erano oggetti più lontani, esterni

al nostro "sistema stellare". Nel 1610 Galileo, invocando la «virtù del

cannocchiale», aveva «dichiarato» che la Via Lattea (cioè la nostra

Galassia), quel «candore latteo come di nube albeggiante», era

«nient'altro che una congerie di innumerevoli stelle, disseminate a

mucchi ("Opere", III/l, p. 78) - e aveva sostenuto che ciò vale per altre

nebulose. All'inizio degli anni Venti del Novecento, servendosi del

nuovo telescopio che aveva a disposizione a Mount Wilson (California),

Hubble giunse alla conclusione che anche la «nebulosa» di Andromeda

era un sistema stellare analogo alla Via Lattea. Inoltre, riuscì a

identificare varie stelle della "galassia di Andromeda" come "variabili

cefeidi" (stelle la cui luce varia in modo regolare, con un rapporto

preciso tra periodo e luminosità media, sicché la misurazione del

periodo ne rivela lo splendore "intrinseco", in modo che la misurazione

della loro magnitudine "apparente" consente di calcolarne la

"distanza"). Fra il 1925 e il 1929 Hubble scoprì che le cosiddette

«nebulose spirali» sono altrettante galassie (dunque, la nostra Via

Lattea è solo una delle molte galassie spirali nell'Universo). E nel 1929

fu proprio Hubble a formulare la legge che reca il suo nome secondo

cui la velocità di recessione (indicata dallo spostamento delle righe

spettrali verso il rosso) di una galassia lontana è direttamente

proporzionale alla sua "distanza" da noi. Tale legge, dunque, indicava

che l'Universo stava attraversando la fase di espansione predetta dai

modelli relativistici dinamici. L'idea era già implicita nelle equazioni

della relatività generale (1915), ma lo stesso Albert Einstein (1879-1955)

si era mostrato reticente ad accettarla, preferendole un modello di

universo ancora «statico». Nel 1922 il sovietico Aleksandr Fridman

(1888-1925), che pare alternasse alla militanza in campo bolscevico lo

studio delle concezioni einsteiniane, aveva trovato delle soluzioni alle

equazioni di Einstein, cioè dei modelli cosmologici, in cui l'Universo si

espandeva. Più precisamente, se si concepiva al modo della relatività

generale lo spazio-tempo dell'Universo come curvo (così come è una

bolla di sapone), i calcoli di Fridman mostravano che la curvatura

poteva cambiare nel corso del tempo. In alcuni dei suoi modelli la

«bolla» si espande indefinitamente, in altri fino a una certa soglia dopo

la quale, per così dire, «ricade» su se stessa, quando la gravità ha la

meglio sull'espansione. Insomma, tutti questi modelli di Fridman

contemplano comunque una fase in cui il nostro Universo si espande in

modo tale da produrre una velocità di recessione proporzionale alla

distanza - il che è appunto la legge trovata da Hubble e dai suoi colleghi

(probabilmente non al corrente dei risultati di Fridman) studiando gli

spostamenti verso il rosso della luce delle galassie "qualche anno

dopo". (Per il complesso rapporto tra Einstein e Fridman vedi A. Pais,

"«Sottile è il Signore...». La scienza e la vita di Albert Einstein", trad. it.

Bollati Boringhieri, Torino 1991, in particolare p.p. 287-289 e p.p. 310311).

Ancora oggi sono in discussione, con sorti alterne, le due possibilità

che Fridman aveva intravisto per l'Universo espandersi indefinitamente

o collassare su se stesso dopo l'arresto dell'espansione. Resta aperta,

inoltre, la questione dell'"origine". Da un punto di vista strettamente

matematico l'Universo sarebbe nato in un preciso momento, il "tempo

zero" ossia il tempo del Big Bang, e non avrebbe senso chiedersi cosa

c'era prima, poiché spazio e tempo cominciano a «esistere» da

quell'«istante». Negli anni Cinquanta tutto ciò fu letto come una

conferma della dottrina biblica della creazione e della possibilità di

trarre dai risultati scientifici argomenti a favore dell'esistenza di un Dio

creatore. Ma la descrizione matematica non basta, in quanto non

possiamo estrapolare da essa alla conoscenza della «realtà» fisica.

Considerando infatti i fenomeni fisici che avvengono durante

l'evoluzione dell'Universo, quando si cerca di dare una descrizione a

ritroso nel tempo, ci si trova di fronte a una barriera, situata a una

distanza incredibilmente piccola dall'inizio matematico, 10-43 secondi.

Oggi ci mancano le leggi fisiche per descrivere ciò che è avvenuto oltre

quel tempo (detto "tempo di Planck"). Nella cosmologia quantistica,

cioè in quella cosmologia che studia la fase iniziale dell'Universo,

quando meccanica quantistica e relatività generale dovevano essere

unificate, lo stato originale dell'Universo non è necessariamente un

punto, non è la "singolarità" iniziale «classica» ove la densità della

materia è infinita, come si pensava qualche decennio fa. L'origine

potrebbe essere dislocata addirittura a un tempo infinito nel passato, o

ci potrebbe persino essere una mancanza di origine, come

nell'Universo autocontenuto di Stephen Hawking (vedi, per esempio, il

suo "Dal Big Bang ai buchi neri. Breve storia del tempo", trad. it.

Rizzoli, Milano 1988, in particolare p.p. 156-165).

La caratteristica più saliente del nostro Universo è, dunque, quella di

essere in continua evoluzione, evoluzione che la cosmologia

contemporanea è in grado di descrivere dagli istanti «prossimi» al Big

Bang fin quasi agli scenari terminali. Questo è dovuto al fatto che

all'origine le condizioni del nostro Universo erano semplici e non

caotiche, come ci è rivelato dalla uniformità della radiazione di fondo

che oggi osserviamo (si tratta della radiazione residua dello splendore

del caldissimo Universo primordiale, oggi talmente spostata verso il

rosso che non ci appare più sotto forma di luce, ma di microonde, cioè

di onde radio della lunghezza di alcuni centimetri. La scoperta di tale

radiazione «fossile» risale al 1965 ed è dovuta ad Arno Allan Penzias e

Robert Wilson che ricevettero per questo il Nobel nel 1978. Le loro

ricerche non erano minimamente indirizzate a cercare «conferme» del

modello del Big Bang - e furono Robert Dicke e i suoi colleghi della

Princeton University a interpretare quella radiazione come l'eco del

«grande scoppio»). Il modo in cui evolve l'Universo è così determinato

da una serie di dipendenze e parametri come le condizioni presenti

all'inizio, la forma delle leggi fisiche e il valore delle costanti

fondamentali della natura. Ebbene, studiando le trasformazioni

dell'Universo è emersa l'idea della «perfetta sintonia». Ci si è resi conto,

cioè, che per poter avere proprio l'Universo in cui viviamo le condizioni

iniziali la forma delle leggi fisiche e il valore delle costanti fondamentali

devono essere in una perfetta sintonia tra loro, nel senso che anche un

sia pur minimo scostamento dalla loro forma e dai loro valori avrebbe

portato a un universo completamente diverso dal nostro.

Esempi di perfetta sintonia ("fine tuning") se ne possono dare a decine,

per cui alla fine si arriva alla conclusione che il nostro Universo è

dovuto a un'unica, precisa, ben determinata combinazione. Ma esso ha

una particolarità che non è per nulla da sottovalutare. Nel nostro

Universo, in particolare sulla Terra, è presente la vita, anche vita

intelligente, anche un tipo di vivente capace di osservare il cosmo e

interrogarsi su di esso. Un universo minimamente differente dal nostro,

senza stelle e pianeti, non contemplerebbe la nostra presenza. Perché

la vita, così come noi la conosciamo, apparisse, c'era bisogno di un

universo grande, esteso e in espansione proprio come il nostro.

Da tale punto di vista, quell'angoscia che secondo molti ci assalirebbe

quando constatiamo di essere piccoli grani di sabbia nell'immensità

dello spazio, non ha ragione d'essere, perché la nostra esistenza esige

questa immensità. Un universo di dimensioni diverse sarebbe

incompatibile con la nostra esistenza. L'insieme di queste

considerazioni, che altro non sono che una constatazione che le cose

sono in questo modo e non altrimenti, prende il nome di «principio

antropico» nella formulazione «debole». In quella detta «forte» si va

oltre, in quanto si sostiene un condizionamento nei parametri

dell'Universo al fine di rendere possibile la presenza dell'uomo: un

Universo "sintonizzato" per l'apparizione dell'"Homo sapiens"!

Ora, l'affermazione del sistema copernicano ci ha condotto alla

formulazione di un «principio copernicano» che nega in generale

qualsiasi centralità. Ma, con il modo di ragionare «antropico», non si

assiste a un ritorno della centralità perduta, basata non più su una

semplice proprietà geometrica, bensì su un processo evolutivo che

sembra essere l'unico in grado di produrre la nostra presenza? Il

principio antropico non potrebbe indurre a domande che esulano

dall'ambito strettamente scientifico? Anche per evitare tali

sconfinamenti, è stata recentemente proposta la concezione degli

infiniti universi per cui il "nostro Universo" sarebbe meramente

accidentale.

L'idea che possano esistere molti o addirittura infiniti universi allarga

enormemente la nostra prospettiva cosmica, e se un giorno quella che

è attualmente solo una pura speculazione troverà qualche riscontro,

saremo di fronte a un ampliamento di orizzonti paragonabile appunto a

quello che alla fine del Cinquecento portò dalla concezione aristotelica

del Mondo "chiuso" entro la sfera delle stelle fisse a quella di un

Universo "infinito" propugnata da Giordano Bruno. L'insieme dei

molteplici universi viene indicato con il termine di «Multiverso», usato

in contrapposizione a «Universo», che indicherebbe così una

particolare sottocomponente, come è, per esempio, quella in cui noi

viviamo. L'idea di innumerevoli universi non è nuova; ma il tratto

caratteristico della concezione attuale è la sua natura scientifica, basata

sulle fluttuazioni quantistiche del vuoto.

Con i molti, anzi infiniti universi si ritorna a un modello di tipo

stazionario di durata eterna, entro cui nascono, si sviluppano e

muoiono gli universi (un po' su larga scala come capita in piccola scala

per noi «nei più comuni Accidenti della Vita», come già diceva Thomas

Wright of Durham (1711-1786) vedi M. Rees, "Prima dell'inizio. Il nostro

universo e gli altri", trad. it. Cortina, Milano 1998, p. 261).

Un'ultima considerazione viene suggerita dalla storia delle idee. La

concezione dei molti universi è rintracciabile già negli atomisti antichi,

Leucippo (seconda metà del quinto secolo a.C.) e Democrito (ca 460370 a.C.). Diogene Laerzio nelle "Vite dei filosofi" attesta che «Leucippo

sostiene che il tutto è infinito ed è in parte "pieno" in parte "vuoto" [...].

Da questi si formano mondi infiniti e in essi si risolvono» (Libro nono,

30, trad. it. di M. Gigante, Laterza, Bari 1962, p. 437). Quanto a

Democrito, come riporta Ippolito nella "Confutazione di tutte le eresie",

«si esprime come Leucippo riguardo agli elementi, che sono il pieno e il

vuoto, ritenendo come essere il pieno, non essere il vuoto; per lui, le

sostanze sono in eterno movimento nel vuoto. I mondi sono infiniti e

sono differenti per grandezza: in taluni non vi è né Sole né Luna, in altri

invece sono più grandi che nel nostro mondo, in altri ancora ci sono più

soli e più lune. Le distanze tra i mondi sono disuguali, sicché in una

parte ci sono più mondi, in un'altra meno, alcuni sono in via di

accrescimento, altri al culmine del loro sviluppo, altri ancora in via di

disfacimento, e in una parte nascono mondi, in un'altra ne scompaiono.

La distruzione di un mondo avviene per opera di un altro che si abbatte

su di esso. Alcuni mondi sono privi di esseri viventi e di piante e di ogni

umidità» ("I Presocratici", Laterza, Bari 1969, vol. 2, p. 685). Peraltro

Epicuro (ca 341-271 a.C.) nell'"Epistola a Erodoto" scrive: «E ancora, i

mondi sono infiniti, sia quelli simili al nostro, sia quelli dal nostro

dissimili. Perché gli atomi, che abbiamo testé dimostrato essere infiniti,

percorrono anche i più lontani spazi. E in verità quelli opportuni a dare

origine a un mondo o a costituirlo, non possono essere esauriti né da

un solo mondo, né da un numero finito di mondi, né da quanti mondi

sono simili, né da quanti sono a essi diversi. Nulla dunque s'opporrà a

che i mondi siano infiniti» (trad. it. di E. Bignone in "Opere, frammenti e

testimonianze", Laterza, Roma-Bari 1986, p. 46).

E comunque in pieno Medioevo cristiano non si opposero le grandi

autorità della teologia. Mentre la tendenza prevalente dei filosofi era

quella di considerare l'Universo come unico, sotto l'influenza di

Aristotele nel cui sistema non c'era spazio per altri mondi, nel 1277 il

vescovo di Parigi Etienne Tempier condannava 219 proposizioni

filosofiche che non dovevano essere insegnate sotto pena di

scomunica, tra cui la numero 34 «Quod prima causa non posset plures

mundos facere». Sebbene con la condanna di Tempier si volesse

soprattutto sostenere che non c'è limitazione alla potenza di Dio, essa

finì forse con l'aprire le menti all'idea che l'esistenza di innumerevoli

mondi sia "in principio" possibile. Anzi, per il celebre fisico,

epistemologo e storico della scienza Pierre Duhem (1861-1916)

risalirebbe paradossalmente a questa condanna l'origine della scienza

moderna (P. Duhem, "Le Système du Monde", 10 voll., Hermann, Paris

1914, 1958, in particolare vol. 6, p. 66; vedi anche S. J. Dick, "Plurality of

Worlds", Cambridge University Press, Cambridge 1982, p. 28 e p.p. 195-

196; ma per una valutazione critica di questa tesi di Duhem si veda la

ricostruzione di L. Bianchi, "Il Vescovo e i filosofi", Lubrina, Bergamo

1990). Pertanto, anche quella che è (finora) l'ultima proposta della

cosmologia contemporanea non va scartata "a priori", ma vagliata con

la dovuta attenzione.

In conclusione mi auguro che, alla luce dei punti di contatto tra ricerca

scientifica e speculazione teologica, si possa evitare quello che

chiamerei l'«abuso della cosmologia». Abuso da parte degli uomini di

scienza, che troppo spesso e a sproposito, soprattutto nei loro scritti

divulgativi, ricorrono a parole come «Dio» e «creazione»; ma anche

abuso da parte di chi pensa di trovare nella cosmologia una risposta a

problemi che non le sono propri. Un percorso parallelo tra scienza e

teologia, con una costante attenzione di quest'ultima agli aspetti

mutevoli della prima, è quello che produrrà i frutti migliori.

RICICLATI DALLE STELLE

(George V. Coyne).

Anche per l'Universo si può parlare di evoluzione. Cosa sappiamo

dell'origine e della storia dell'universo fisico, inteso come la matrice da

cui è nata e si è sviluppata la vita? La cosmologia contemporanea ci

insegna che nella prima generazione di stelle ebbe luogo la sintesi degli

elementi che compongono la Terra e i pianeti a essa simili: questi,

infatti, data la loro composizione chimica, non si sarebbero potuti

formare nei primi stadi dell'evoluzione dell'Universo, quando vi erano

solo idrogeno ed elio. Il Sole, che esiste già da quasi cinque miliardi di

anni, continuerà a brillare per altri cinque miliardi, durante i quali fornirà

costantemente l'energia che si libera nella fusione dell'idrogeno in elio.

Alla fine, quando l'idrogeno sarà esaurito, il Sole si trasformerà in una

stella gigante rossa che invaderà gran parte del Sistema solare. Ma

l'Universo continuerà a espandersi e raffreddarsi indefinitamente o

cesserà di espandersi per dare inizio al processo inverso di contrazione

e di riscaldamento (vedi "questo volume", p.p. 20-21)? Per quanto oggi

ne sappiamo, possiamo solo dire che le condizioni dell'Universo

sembrano abbastanza vicine a entrambe le alternative, ma non siamo

ancora in grado di dire quale si realizzerà.

Tale quadro costituisce oggi un'acquisizione conoscitiva ben

consolidata, grazie alla convergenza delle conquiste della cosmologia,

sia teorica sia osservativa, con quelle della fisica delle particelle e delle

alte energie. L'evoluzione è un tratto caratteristico dell'Universo da cui

non possiamo prescindere se miriamo a una spiegazione sia del suo

insieme, sia delle sue parti.

Ora, di fronte all'età dell'Universo, la comparsa della vita sulla Terra

appare evento relativamente recente. In questi ultimi anni è

enormemente cresciuto l'interesse per questa domanda: c'è vita

«altrove»? In modo particolare, dopo l'annuncio di una probabile

scoperta di materiale organico su una meteorite appartenuta una volta

al pianeta Marte. Tuttavia, quel che veramente deve sorprenderci non è

tanto scoprire che la vita si trovi nell'Universo anche fuori della Terra,

quanto che "nell'Universo vi sia vita". Ci sono voluti dodici miliardi di

anni perché nell'evoluzione dell'Universo in espansione si realizzassero

le condizioni necessarie a che la vita potesse cominciare a essere. Tali

condizioni, in questa lunga evoluzione, non avrebbero potuto attuarsi

senza l'incessante concorso di circostanze fisiche particolari ritenute

indispensabili per l'esistenza stessa della vita. Davanti a ciò possiamo

ragionare in due modi: la vita non ha altro significato che di essere lo

stadio finale del lungo processo di evoluzione dell'Universo, oppure, è

il culmine dello svolgersi estremamente lungo e delicato di un

programma rappresentato dalle leggi fisiche insite nell'Universo. In

ambedue i casi la meraviglia è più che giustificata, ed è legata non tanto

alla spazio quanto al "tempo".

Cerchiamo ora di localizzare in questo scenario l'emergenza della vita e

di discutere qualche punto essenziale. Oggi si ritiene che la vita sia

comparsa, nelle sue prime forme microscopiche, intorno a tre miliardi

di anni fa, ovvero circa dodici miliardi di anni dopo il Big Bang e sette

miliardi di anni dopo la formazione delle prime stelle. Perché ci ha

messo così tanto? Si ritiene che per produrre le quantità di elementi

chimici indispensabili alla vita siano state necessarie tre generazioni di

stelle. Infatti, gli elementi pesanti si creano per nucleosintesi solo

all'interno delle stelle e solo quando queste muoiono essi vengono

diffusi nello spazio per dare origine a una nuova generazione di stelle.

La durata della vita di una stella dipende dalla sua massa e può variare

da parecchi milioni di anni per stelle di grande massa, a diversi miliardi

di anni per stelle di piccola massa. Sono stati, comunque, necessari

circa dieci miliardi di anni di evoluzione stellare per produrre carbonio,

azoto, ossigeno, eccetera. Lo ripeto: l'Universo è per natura evolutivo

ed è per così dire diventato grande e vecchio "prima" che "noi"

potessimo esistere. Sarei tentato di dire: "perché noi potessimo

esistere". Ma, così facendo, introdurrei la categoria filosofica di

"finalità" che, come tale, esula dal campo della scienza.

La comparsa della vita nell'Universo pone, ovviamente, una serie di

problemi scientifici ai quali, a mio parere, non è stata ancora data

soluzione adeguata. Tenendo conto che per l'emergenza della vita

occorreva una particolarissima sintonia ("fine tuning", vedi p. 22) delle

costanti e delle leggi fisiche della natura, potremmo chiederci come

essa sia potuta apparire. La vita sarebbe stata impossibile, se anche

una sola di queste costanti avesse avuto valore (anche di poco)

differente.

Facciamo un esempio. Nel processo della nucleosintesi che si attua

nelle stelle, uno dei passi essenziali è la formazione del carbonio 12 a

partire dall'elio. Due atomi di elio formano un atomo instabile di berillio

8. Tuttavia, alcuni atomi di berillio 8, prima di decadere, catturano un

altro atomo di elio per formare atomi di carbonio 12 in uno stato

eccitato: questi ultimi passano allo stato fondamentale emettendo

ciascuno un fotone. Ma la cattura di un atomo di elio da parte del

berillio 8 è un processo di "risonanza", nel senso che se il livello di

energia del carbonio 12 eccitato fosse anche di poco differente, la

quantità di carbonio 12 prodotta in tale processo sarebbe molto minore.

Ciò avrebbe come conseguenza non solo la riduzione del carbonio 12,

ma anche quella degli elementi più pesanti indispensabili alla vita,

come ossigeno, azoto, eccetera che si formano negli stadi successivi

del processo di nucleosintesi stellare. A quanto mi risulta non esiste

una teoria che spieghi perché il livello eccitato del carbonio 12 debba

avere quel determinato valore. E' certo, però, che se non avesse quel

preciso valore, noi non esisteremmo.

Ma "noi ci siamo", e la nostra esistenza è intimamente legata alla

materia e all'energia dell'Universo di cui siamo parte. I nostri atomi si

scambiano continuamente con quelli dell'Universo, al punto che ogni

anno il 98% del nostro corpo si rinnova. Ogni nostro respiro mette in

circolo miliardi e miliardi di atomi già riciclati nelle ultime settimane dal

respiro di altri viventi. Nulla di ciò che ora forma i miei geni esisteva un

anno fa. Tutto viene rinnovato, rigenerato ogni momento, attingendo a

quella fonte di materia e di energia che è l'Universo. La mia pelle si

rinnova ogni mese e il mio fegato ogni sei settimane. Possiamo dire

che, tra tutti gli esseri dell'Universo, noi siamo tra i più riciclati!

Siamo così ricondotti alle interrogazioni di fondo. Primo: la vita, nel

quadro dell'evoluzione dell'universo fisico, doveva necessariamente

apparire? O apparve per caso? Tale comparsa può essere "spiegata"?

Secondo: la vita esiste solo sul nostro pianeta? Terzo: la vita, a livello

dell'intelligenza e dell'autocoscienza, rappresenta un fattore importante

per la futura evoluzione dell'Universo? Sono domande che, forse, ci

portano fuori del campo delle scienze della natura. Preferisco, tuttavia,

correre questo rischio riassumendole in un'unica questione

tendenziosa: esistiamo "solo" per riciclare l'energia nella forma in cui ci

viene fornita dall'Universo, oppure siamo esseri speciali, nei quali

l'Universo trova la possibilità di passare dalla materia allo spirito?

In questo quadro generale dell'Universo in evoluzione in cui si colloca

la vita, e noi con essa, vorrei presentare alcune considerazioni di natura

metascientifica, più che scientifica in senso stretto.

La ricerca da parte dei cosmologi di una teoria unitaria che includa tutte

le forze fondamentali conosciute (cioè gravità, forza nucleare forte,

forza «debole» e forza elettromagnetica - queste ultime due sono state

unificate nella forza «elettrodebole») è essenzialmente un tentativo di

trovare la struttura matematica ideale alla base di tutta la realtà creata.

Di fatto, i risultati sperimentali mettono in evidenza l'urgenza di questa

ricerca, ma si ha pure l'impressione che essa si situi in una visione

alquanto platonica della fisica matematica e che il controllo

sperimentale di una teoria unificata, nel nostro mondo di ombre, sia di

interesse secondario. Tuttavia, va tenuto presente che tale ricerca ha

avuto inizio ed è stata sostenuta in relazione ai modelli di cosmologia

evolutiva accennati sopra e sorti in seguito alle osservazioni e alle

misure dei parametri caratteristici dell'Universo, come la dipendenza

temporale della temperatura e della densità di un universo in

evoluzione.

La cosiddetta dinamica dei sistemi non lineari ha dato origine a due

nuovi campi di studio: la teoria del caos e quella della complessità.

L'immensa varietà di forme e strutture esistenti sia nel mondo

inorganico sia in quello organico mette alla prova qualunque teoria che

ponga a fondamento della fisica una serie di leggi deterministiche.

Tuttavia, applicando alle leggi della fisica l'analisi matematica dei

sistemi non lineari, si ottengono modelli che permettono una

conoscenza delle strutture dei cambiamenti: cambiamenti, però, di cui

non è possibile "predire" il risultato finale in quanto non si è in grado di

prevedere l'effetto prodotto da piccole perturbazioni che si accumulano

con legge non lineare (nel senso già indicato da Henri Poincaré (1908),

per cui «piccole differenze nelle condizioni iniziali generano differenze

grandissime nei fenomeni finali», vedi "Scienza e metodo", trad. it.

Einaudi, Torino 1997, p. 56). In definitiva, il mondo sensibile ha una

ricchezza tale da eludere il potere predittivo di modelli matematici

anche molto sofisticati.

Il che ci riporta alle nostre considerazioni sulla comparsa della vita

nell'Universo. Se possedessimo una teoria unitaria, e conoscessimo

tutte le condizioni fisiche dell'Universo in espansione, in un istante

molto vicino al Big Bang (qualche unità di Planck, vedi p. 21), potremmo

predire l'apparizione della vita? A mio parere, chi è alla ricerca

«onestamente» di una teoria unificata dovrebbe rispondere che

saremmo in grado di predire l'emergere, l'esatta natura e intensità delle

quattro forze fondamentali, insomma la fisica che conosciamo. Ma

possiamo dire che la vita è il risultato di tante biforcazioni avvenute in

obbedienza a una «termodinamica non lineare», tale che noi non

saremmo mai stati in grado di prevederla, anche nel caso che avessimo

posseduto la Teoria del Tutto e la conoscenza di tutte le leggi della

fisica macroscopica e microscopica?

Uno dei concetti caratteristici della nuova cosmologia è quello della

«mente di Dio». Ritengo che nella maggior parte dei casi con questo

termine si voglia intendere la struttura matematica ideale alla quale

corrisponde, secondo Platone, il mondo delle ombre nel quale viviamo.

La mente di Dio sarebbe una teoria unificata che ci permetterebbe di

comprendere tutte le leggi fisiche e le condizioni iniziali dell'Universo.

Nel caso di siffatta teoria, avremmo anche una comprensione adeguata

della vita? A mio giudizio, il concetto di «mente di Dio» nella

cosmologia non implica alcun carattere di intenzionalità. Ma può la vita

essere spiegata senza far ricorso all'intenzionalità? Riconosco la natura

piuttosto pretenziosa di queste domande; esse, infatti, vanno al di là del

campo di competenza proprio dello scienziato, che è quello di un

approccio puramente razionale alle questioni che riguardano il mondo

in cui viviamo. Esse pertanto m'inducono a ulteriori riflessioni.

Benché possa sembrare un giudizio alquanto sbrigativo, ritengo

corretto sottolineare come, da Platone a Newton, la disputa circa il

ruolo della matematica nella comprensione scientifica dell'Universo si

sia svolta quasi per intero entro una cornice religiosa. Ancora oggi

sentiamo ripetere dagli scienziati il ritornello della scoperta della

«mente di Dio». Ci tocca, allora, il compito di fare un serio tentativo, sia

di valutare questa lunga storia, sia di dare senso all'eco che ancora ne

risuona al giorno d'oggi.

La conoscenza razionale di Dio è analogica; perciò, è giusto che nella

ricerca della comprensione di Dio si faccia ricorso anche ai concetti

della cosmologia. Dobbiamo tentare di comprendere Dio come creatore

di un Universo dove il fine e il progetto non sono i soli, e neanche i più

importanti, fattori, ma dove la spontaneità e l'indeterminismo

nell'Universo (anche, secondo la teoria di sistemi dinamici non lineari, a

livello macroscopico) hanno contribuito in modo significativo

all'evoluzione di un Universo in cui è apparsa la vita.

Dobbiamo, però, anche guardarci dall'insidiosa tentazione della

cosmologia contemporanea dove Dio viene visto essenzialmente, se

non esclusivamente, come una spiegazione e non come una persona.

Dio rappresenta la struttura matematica ideale, la Teoria del Tutto.

Secondo questa cultura Dio è Spiegazione. Ma l'uomo di fede sa bene

che Dio è molto di più, e che la rivelazione nella quale Dio si è

manifestato nel tempo è più che una comunicazione di un'informazione.

Anche se scopriremo la «mente di Dio», non per questo avremo

necessariamente trovato Dio.

DIALOGO

(Carlo Maria Martini e Francesco Bertola).

CARLO MARIA MARTINI: Ho trovato opportuno che Lei abbia ricordato

il valore di Giordano Bruno anche «scienziato». Lo conoscevo nella sua

veste di teologo, trattato come eretico: sarei lieto se la sua figura

potesse diventare oggetto di uno di quei «ripensamenti critici» che la

Chiesa si è ripromessa per la fine del secondo millennio. Bruno riteneva

che l'eccellenza di Dio si manifestasse «non in uno, ma in Soli

innumerabili». La cosmologia contemporanea non esita a prospettare lo

scenario di molti universi, il Multiverso, anche se questa congettura

non pare allo stato attuale empiricamente controllabile. Allora, non c'è

forse contraddizione tra lo spirito delle scienze osservative e

sperimentali e un'ipotesi come questa, che letteralmente toglie il fiato?

Di per sé l'idea dei molti universi non contrasta con alcuna verità di

fede, anzi Lei stesso ha ricordato come fosse previsto il contrario nella

sentenza del 1277. Tuttavia, mi domando come possano degli scienziati

formularla senza adeguato sostegno empirico.

FRANCESCO BERTOLA: La questione dei molti, forse infiniti universi si

ripropone ora nel contesto del cosiddetto principio antropico, spesso

per non cadere in forme troppo spinte di finalismo. Resta un dovere

dell'uomo di scienza indicare, prima o poi, un controllo empirico, se

non una prova di laboratorio che ci consenta di dire: qui è nato un

nuovo universo. Ma siamo ancora agli inizi. Inoltre, l'impresa potrebbe

addirittura apparire contraddittoria, perché per definizione Universo

dice il tutto, mentre noi parliamo di "molti" universi. Comunque il

problema resta e lo sforzo attuale della comunità scientifica potrà dare i

suoi frutti... forse solo alla fine del prossimo millennio.

MARTINI: E allora come vive uno scienziato le incertezze dell'attuale

cosmologia circa l'origine dell'Universo, e forse la fine? Nella speranza

che un giorno saranno dissolte? Oppure con il presentimento che

appena trovate le «risposte» saranno cambiate le «domande»? Mobile è

l'orizzonte, sempre al di là della nostra presa?

BERTOLA. Di incertezze ne avremo sempre, poiché la scienza si

conquista. Ma le vittorie in questa impresa non sono altro che la

rimessa in discussione di quello che, prima, si teneva per certo. Proprio

quando crediamo di essere giunti a un punto indubitabile, ci

accorgiamo che la verità è diversa, e per questo siamo costretti ad

andare oltre. E' un processo continuo. Per esempio, a proposito del

problema dell'origine del nostro Universo, val la pena di ricordare che

negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento si era individuato il

famoso "tempo zero" - come risultava dalle equazioni - e si pensava che

fosse quella l'origine dell'Universo, laddove si trattava solo di una

soluzione matematica. In seguito, ci si è accorti che questo non basta

alla fisica. Personalmente dubito che si possa pervenire a una risposta

definitiva... e forse la natura stessa della scienza è quella di una

crescita continua che mai perviene a qualcosa di assoluto.

Tuttavia, il carattere fallibile dell'impresa scientifica non esime i fisici

dal compito di indicare possibili controlli e di cercare delle prove. Ciò

vale per un'eventuale fine del nostro Universo e persino per la già citata

ipotesi del Multiverso. La scienza come insieme di acquisizioni incontra

di continuo degli ostacoli, ma non porrei un limite ai desideri e agli

sforzi degli scienziati, pur riservandomi di vederne i risultati - anche se,

lo ribadisco, nel caso di ipotesi molto ardite e speculative, questi

verranno magari tra secoli.

DIALOGO

(Carlo Maria Martini e George V. Coyne).

CARLO MARIA MARTINI: Dalla sua esposizione appare chiaro che

sappiamo stabilire l'età dell'Universo in cui viviamo (più o meno

quindici miliardi di anni) e che, anzi, si possono individuare delle

«pietre miliari»: per esempio, a dodici miliardi di anni dall'«inizio», cioè

tre miliardi di anni fa, è comparsa la vita. Ora, come si conciliano tali

stime con le ipotesi ricordate da Bertola circa un'eventuale origine

dell'Universo in un tempo infinitamente lontano, o addirittura con

l'ipotesi di mancanza dell'origine?

GEORGE V. COYNE: Parlando della durata dell'Universo intendo

riferirmi a una durata dall'"inizio" dell'Universo in cui vivo ed entro cui,

come scienziato, raccolgo dati e cerco di arrivare a una descrizione

fisica o almeno a un modello matematico che renda conto di tali dati.

Una durata, dunque, empirica, misurabile. Sorge, però, il quesito:

durata sì, ma "da che punto"? Le stesse leggi della fisica erigono per

così dire un muro. Il vero e proprio Big Bang - quello che i matematici

chiamano singolarità iniziale - nonché gli eventi immediatamente

successivi, compresi nel cosiddetto "tempo di Planck" (da zero a 10

alla meno 43esima secondi), non possono nemmeno inviarci alcun

messaggio. Di fatto, possiamo "vedere indietro nel tempo" solo fino al

momento in cui l'Universo divenne trasparente (a circa trecentomila

anni dal Big Bang). Prima di quest'epoca, caratterizzata da una

temperatura maggiore di 6000 gradi, l'energia radiante non poteva

liberarsi dalle particelle materiali con cui interagiva. Va quindi precisato

che non è possibile riprodurre le condizioni estreme verificatesi

nell'Universo primordiale. Ma, almeno in una certa misura, dalle

osservazioni che facciamo oggi delle "conseguenze" di ciò che

avvenne in quel "laboratorio unico" possiamo tentare di risalire alle

grandezze che lo caratterizzavano.

MARTINI: Diceva Tommaso d Aquino: «Novitas mundi non potest

demonstrationem recipere ex parte ipsius mundi». E' inutile, cioè,

ricercare all'interno del mondo qualcosa che ne riguarda l'origine.

Secondo Lei ciò coincide con le moderne intuizioni oppure Tommaso

voleva dire altro?

COYNE: La ringrazio per la citazione. Anche alla luce della scienza dei

nostri giorni penso che Tommaso abbia avuto buone ragioni per

affermare che è vano cercare all'interno del mondo qualcosa che ne

riguardi l'origine. Bisogna cioè trascendere l'Universo per vederne le

origini. L'Universo, anche assumendo che sia finito, non può essere

osservato nella sua totalità. Di esso, infatti, vediamo solo quella parte (il

cosiddetto "Universo visibile") compresa nella distanza percorsa dalla

luce in un tempo eguale alla sua età. Dato che la luce ha una velocità

finita, non osserviamo mai gli oggetti dell'Universo "come sono", ma

unicamente "come erano". I nostri telescopi non sono solo puntati sullo

spazio lontano, ma anche sul tempo remoto. Oggetti molto lontani

potrebbero essersi evoluti enormemente, e il segnale di questa

evoluzione potrebbe non esserci ancora pervenuto. Poiché conosciamo

un solo universo, non possiamo procedere come di consueto

confrontando oggetti simili per scoprire le leggi comuni che ne

determinano il comportamento. Ci sono, è vero, cosmologie che

postulano molti universi; ma qui le cose si fanno ancora più difficili,

dato che le distanze che li separano superano quella percorsa dalla

luce nel tempo corrispondente all'età del nostro Universo. Sono

universi che non possono comunicare tra loro e nemmeno con il

nostro. E allora mi sembra legittimo asserire che la teoria dei molti

universi sia più speculazione che scienza. Infine, la citazione di

Tommaso mi sollecita a un'ulteriore riflessione. Applicando la

meccanica quantistica alla cosmologia, facendo cioè della cosmologia

quantistica, possiamo avere anche un modello dell'Universo che

scaturisca da una sorta di nulla ("ex nihilo"). In tal caso potremmo dar

ragione dell'Universo senza trascendere l'Universo stesso. Verrebbe

allora smentita quella tesi di Tommaso... Peraltro, da un siffatto modello

cosmologico, in cui l'Universo è concepito in modo da non aver

bisogno di condizioni al limite, non bisogna affrettatamente concludere

alla non esistenza di Dio. Il Dio dei teologi non è una condizione al

limite imposta all'Universo, ma il creatore, in qualunque senso

possiamo scientificamente esplicitare l'idea di un'origine dal nulla.

MARTINI: Dai limiti della cosmologia scientifica siamo così ricondotti

alle difficoltà stesse del teologo o del filosofo (e Tommaso era

entrambe le cose) che non possono non porsi la questione del senso

del nostro Universo.

COYNE: Come mostra il caso della battuta di Tommaso, anche la

ricerca teologica può incontrare dei limiti. Limiti che, in qualche

occasione almeno, si definiscono proprio nel confronto con la scienza.

In tutte le sue procedure la teologia muove sempre dalle verità di fede

per giungere a un'intelligenza della fede stessa: "fides quaerens

intellectum". In questo senso, proprio perché si sforza di giungere a

una comprensione razionale della rivelazione, essa è soggetta a tutte le

evoluzioni del pensiero umano. Pur riconoscendo che la verità rivelata

ci è stata data in tempi determinati e attraverso persone particolari, il

suo approfondimento richiede un cammino continuo. Inoltre, poiché la

conoscenza razionale di Dio è analogica, è opportuno che nell'impresa

si ricorra anche ai concetti via via dispiegati dalla scienza, in particolare

dalla cosmologia. I criteri che abitualmente si richiedono per una buona

teoria sono che essa sia semplice, elegante, controllabile e che abbia

un grande potere di unificazione. Non sempre nella pratica tutti questi

requisiti vengono soddisfatti insieme. Ma restano ideali regolativi della

«nuova fisica». Non potrebbero esserlo anche di una «nuova teologia»

che cooperi con l'impresa scientifica nell'avvicinarci a quelle verità che

ancora non possediamo?

2.

LE ORIGINI DELLA VITA.

GLI ALBERI DELLA VITA

(Julian Chela-Flores).

Quanto la scienza ci insegna sull'origine della vita ha un'indubbia

risonanza filosofica e ne possiamo trarre un insegnamento etico. Per

ragioni di onestà intellettuale mi pare opportuno esporre in primo luogo

le ragioni che mi inducono a negare che sussista un conflitto tra

impegno religioso e ricerca scientifica. Ciò premesso vorrei trattare, in

secondo luogo, il problema dell'origine, dell'evoluzione e della

distribuzione della vita nell'Universo, insistendo su quella che a mio

avviso è la questione principale: la relazione vita-Universo. Ma, poiché

non abbiamo ancora una risposta sull'origine della vita in termini di

teoria dell'evoluzione, cercherò in terzo luogo di delineare una possibile

via alternativa: la mia tesi sarà che l'esplorazione del Sistema solare,

alla ricerca di altre forme di vita, sia prima o poi in grado di fornire un

considerevole aiuto per risolvere il "mistero dell'origine" tramite il

confronto fra differenti forme di vita.

Prendo dunque le mosse da quello che, a mio parere, dovrebbe

costituire il punto di partenza di qualsiasi «Cattedra dei non credenti»:

l'esortazione a prendere in esame il dialogo tra fede e non fede, che si

svolge all'interno di ognuno di noi, qualunque "credo" professi, magari

quello dell'ateismo più radicale. In particolare, penso che chiunque si

dedichi alla scienza debba interrogarsi sul senso e le possibilità di

coesistenza tra fede e ragione. E, per quanto mi riguarda, non trovo

alcuna contraddizione tra ricerca scientifica ed esperienza di fede,

poiché entrambe hanno di mira la verità - anche se, nel caso della

scienza, non nelle forme della tradizione religiosa ebraica, cristiana,

islamica, eccetera. Nella scienza si cerca la verità tramite il confronto

tra teorie ed esperimenti, oppure tra teorie e osservazioni ripetibili. In

nessuno dei due casi dovrebbero, a mio avviso, prodursi contraddizioni

con la fede.

La scienza, infatti, è di per sé limitata - come suggerisce anche il titolo

di questa stessa Cattedra. Essa è rivolta unicamente allo studio di

fenomeni osservabili e soggetti a esperimenti, e quindi non coinvolge

direttamente la fede. Al contrario, nel "De Genesi ad Litteram" Agostino

(354-430) ha indicato un modo di porre l'interazione fede-ragione oggi

quanto mai attuale. Allorché la scienza approda a una qualche

conclusione che suoni in contrasto con la narrazione biblica, Agostino

non respinge il resoconto scientifico e pone il problema

dell'interpretazione allegorica delle parole della Bibbia. Personalmente,

non smarrisco la fede poiché mi appello da un lato alla distinzione e

dall'altro alla graduale convergenza tra le scritture dell'uomo - le

discipline scientifiche, e la Scrittura di Dio - la rivelazione.

A questo proposito, vorrei menzionare anche un non credente,

addirittura desideroso di spiegare "perché" non era "cristiano", il

filosofo inglese Bertrand Russell (1872-1970). Nel suo "Scienza e

religione" (1935) questi evidenzia come filosofia e teologia

rappresentino altrettante frontiere della scienza. A suo dire, infatti, le

procedure della scienza non contemplerebbero, tra i problemi di cui si

occupano, alcune questioni essenziali per l'esistenza, mentre

quest'ultimo è l'aspetto della vita religiosa «forse più desiderabile» che comunque «può sopravvivere quali che vengano a essere le nostre

convinzioni sulla natura dell'Universo» (trad. it. Longanesi, Milano 1974,

p. 18). L'impresa scientifica sarebbe dunque limitata dal suo stesso

rigore. Insomma, restando entro i confini della scienza ammette

Russell, non possiamo giungere a dare tutte le risposte di cui l'uomo

sente il bisogno: a queste provvedono, invece, filosofia e teologia.

Da parte mia, ritengo che molti dei problemi che sorgono nel dialogo tra

scienza, filosofia e teologia siano dovuti non tanto alla pratica

scientifica in sé, quanto all'assunzione di certe posizioni filosofiche. E'

il caso del positivismo logico, una corrente che esclude come puro

«non senso» quello che non può essere affrontato con una metodologia

scientifica. Io sono tra coloro che limitano la pratica della scienza al

dialogo tra teoria ed esperimento: è con esso che è nata la conoscenza

scientifica. Una ipostatizzazione in chiave filosofica del dialogo tra

teoria ed esperimento può rappresentare un'indebita interferenza nel

convergere di diverse manifestazioni della cultura umana.

A questo punto, passiamo a trattare l'argomento dell'origine e

dell'evoluzione della vita, fino alla comparsa dell'uomo sulla Terra. Tale

ricerca rappresenta il frutto del lavoro di un gran numero di scienziati

per oltre settant'anni. Ma, per essere sinceri, è ancora lontana

dall'offrire risultati soddisfacenti. Come ha ricordato George Coyne

(vedi "questo volume", p.p. 28-30), dopo tre generazioni di stelle,

l'abbondanza di elementi è sufficiente per la cosiddetta evoluzione

chimica, ossia l'auto-organizzazione dei mattoni della cellula vivente. E'

a questo punto dello sviluppo che possiamo parlare di una nuova

scienza delle origini. Tale ricerca non ha ancora un nome definito,

anche se il termine «astrobiologia» sembra godere oggi di largo favore.

Il presupposto è che l'evoluzione biologica sia apparsa dopo

l'evoluzione cosmica e quella chimica. Il processo evolutivo ha fornito

all'uomo notevoli proprietà, uniche nel Regno Animale, quelle stesse

che sono state analizzate da Charles Darwin (1809-1882) nelle opere in

cui ha gettato le basi della sua teoria dell'evoluzione.

Non va dimenticato che, nel 1996, durante una sessione dell'Accademia

Pontificia, Giovanni Paolo Secondo ha dichiarato che «la teoria

dell'evoluzione è più che una ipotesi». Possiamo interpretare questo

riconoscimento come un incoraggiamento al processo di convergenza

della scienza con la filosofia e la teologia. Ma, al di là dell'importanza

della teoria darwiniana, non si può tacere del fallimento, almeno sino a

oggi, della ricerca mirante a esplorare il meccanismo chimico che

sarebbe alla base dell'origine della vita. Un'alternativa praticabile per

dissiparne il mistero può essere quella di cercare vita fuori dalla Terra,

poiché ciò ci permetterebbe di confrontare forme di vita indipendenti,

giungendo così a una comprensione più ampia e più profonda

dell'origine della vita. Tale ricerca dovrebbe estendersi anche oltre i

confini del Sistema solare. E' mia personale convinzione che ciò possa

portare a risultati positivi nei prossimi decenni.

Oggi sappiamo che su alcuni pianeti orbitanti attorno a stelle della

nostra Galassia, abbastanza vicine a noi, sussiste la possibilità di

trovare nuovi organismi. Ma anche senza spostarci così lontano,

l'esplorazione del nostro Sistema solare, grazie al lavoro di molti

ricercatori, potrebbe offrirci una visione più chiara di come sono andate

le cose all'origine, e quindi, dell'evoluzione della vita sulla Terra.

Per meglio intendere l'obiettivo principale dell'astrobiologia, possiamo

servirci di una metafora. L'insieme del vivente può essere

rappresentato come un albero, con pochi rami e tante foglie; ognuna di

queste rappresenta una specie diversa; per esempio la nostra, "Homo

sapiens", sarebbe, in questa visione simbolica, una foglia. A livello

molecolare il nostro albero della vita appare semplice (vedi figura 9): ci

sono tre rami fondamentali, che corrispondono a tre gruppi di cellule ossia, usando la terminologia della biologia cellulare, tre «domini». Il

primo ramo corrisponde alle cellule eucariotiche: sono le cellule di cui

siamo composti e hanno il materiale genetico racchiuso entro una

membrana di lipidi. Tali cellule sono tipiche di tutti gli organismi

pluricellulari, dalle alghe fino agli animali superiori, compreso l'uomo.

Al secondo dominio appartengono i batteri, o «procarioti»; il terzo ramo

dell'albero della vita è infine il dominio degli «archeobatteri». Una delle

principali differenze tra batteri e archeobatteri consiste nella natura

stessa della membrana cellulare. Gli archeobatteri sono organismi

unicellulari estremofili: possono sopravvivere sul fondo degli oceani

nonostante le elevatissime pressioni esistenti (sono cioè «barofili»),

così come al bordo delle sorgenti idrotermali, al limite delle temperature

di denaturazione delle proteine (sono cioè «termofili»). Sono questi tre

domini filogenetici che hanno colonizzato il nostro pianeta.

La biologia ci permette di capire quale collocazione abbia l'uomo

nell'albero della vita "terrestre". Nella pianificazione delle future

missioni di esplorazione entro il Sistema solare, a mio parere,

dovremmo avere come obiettivo il reperimento di eventuale

"eucariogenesi", cioè di cellule con un certo grado di complessità.

Inoltre, ritengo che la ricerca della vita fuori dalla Terra ci ponga di

fronte a una nuova domanda fondamentale: qual è la nostra

collocazione nella "foresta della vita"? Tale domanda ci porta

direttamente al cuore dell'astrobiologia, poiché potremmo essere ben

presto in grado di identificare "altri" alberi della vita, localizzati in corpi

celesti diversi dal nostro. In altre parole, infatti, in futuro potremmo

avere esperienza di evoluzioni parallele, in ambienti differenti da quello

terrestre.

Con le potenzialità tecniche di cui disponiamo, saremmo comunque in

grado di continuare il fecondo dialogo fra teoria ed esperimento iniziato

con Galileo Galilei (1564-1642). Restiamo all'immagine della foresta: la

ricerca della vita nel sistema solare ci permetterà di scoprire se alcuni

alberi siano abbastanza vicini tra loro. Il sistema gioviano sembra per

ora il luogo più probabile dove cercare un «secondo albero della vita».

Con il suo «occhiale» (1610) Galileo scoprì quattro «lune» di Giove, i

«pianeti medicei» (vedi p. 12). Tra questi, il satellite più vicino a Giove è

Io, le cui dimensioni sono di poco maggiori di quelle della nostra Luna.

Mentre sulla Luna non si ha alcuna attività vulcanica, Io è invece il

corpo di tutto il sistema solare in cui tale attività è più intensa. Il

secondo satellite galileiano è Europa, di dimensioni minori della Luna e

con la caratteristica principale d'essere ricoperto da una crosta di

ghiaccio. Proprio Europa è oggi il candidato principale, fra i corpi

celesti diversi dalla Terra, per ospitare forme di vita; il primo, dunque,

che potrebbe rivelare un "secondo albero della vita". Europa è

relativamente vicino a Io e potrebbe avere attività vulcanica, cioè una

possibile fonte di calore atta a sciogliere il ghiaccio sovrapposto al

nucleo di silicato.

Nella comunità scientifica si discute anche della possibilità che vi sia

su Europa un oceano di acqua liquida. E' pure probabile la presenza di

carbonio e composti organici. Vi sarebbero quindi su Europa i tre

ingredienti indispensabili per lo sviluppo di forme di vita, del tipo di

quelle che noi conosciamo sulla Terra: una fonte di energia, acqua

liquida e carbonio. Per i prossimi dieci anni vi sono diverse proposte

per l'esplorazione di Europa, che, attualmente, è «scrutato» dalla

missione "Galileo" (lanciata nel 1989 ed entrata in orbita attorno a

Giove nel 1995), grazie alla quale ci sono pervenute nitidissime

immagini del satellite.

Una delle missioni in discussione, proposta da un gruppo di ricercatori

degli Stati Uniti, con la collaborazione del Centro Abdus Salam di

Trieste, prevede la discesa di una sonda sulla superficie ghiacciata di

Europa, dove potrebbe essere trovato materiale biologico. E'

interessante notare che quel satellite avrebbe al suo interno un

nocciolo, ricoperto da un mantello di rocce e infine da uno strato di

ghiaccio: configurazioni simili sono presenti in diverse località della

Terra. Un primo esempio è l'Oceano Artico, caratterizzato da profondi

bacini: pur non essendo presenti fonti idrotermali sul fondo

dell'Oceano, la temperatura dell'acqua, sino a una profondità di circa

500 metri, è superiore a quattro gradi centigradi. Conosciamo anche

molto bene i tipi di microorganismi che si trovano al Polo Sud, dove

l'habitat è abbastanza simile a quello di Europa: nelle valli secche, al di

sotto di un mantello di ghiaccio permanente, si trovano laghi in cui

sono presenti batteri (cianobatteri) e diatomee (cellule eucariotiche).

Non si può escludere che questi tipi di organismi, presenti in Antartide,

possano sopravvivere in condizioni simili a quelle presenti in un

eventuale oceano di Europa. E' per questo che sarebbe interessante

poter inviare un sommergibile capace di penetrare lo strato di ghiaccio

di quel satellite di Giove. Un tale mezzo scenderebbe sotto il ghiaccio di

Europa grazie a un «penetratore» realizzato con tecniche molto

avanzate. Questa missione potrebbe essere pronta nel 2010, ma non vi

è ancora la certezza di poter reperire i fondi necessari.