ACHAB

Rivista di Antropologia

2004 numero III

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Editoriale

Con questo terzo numero festeggiamo il primo anno di Achab e ci proiettiamo in una nuova stagione

che promettiamo essere ricca di nuovi spunti di riflessione, incontri ed attività: il "viaggio" di Achab

continua e ci auguriamo, come per la stagione passata, di coinvolgere il maggior numero possibile

di lettori.

Achab è un progetto che mira a raccogliere la sfida (culturale ed intellettuale) di una

contemporaneità sempre più complessa e che, proprio per questo motivo, necessita della collaborazione

e della commistione di prospettive ed entusiasmi diversi. In questo senso vogliamo continuare ad

offrire il nostro contributo proponendo temi di discussione, riflessioni e approfondimenti che siano

espressione di un profondo desiderio di conoscenza e condivisione.

Partecipiamo, dunque, alla negoziazione di significati che dà luogo alle forme del sapere

contemporaneo consapevoli del fatto che "l'importanza della produzione di senso per la vita umana è

riflessa in un campo concettuale affollato: idee, significato, informazione, saggezza, capacità di

comprendere, intelligenza, consapevolezza, capacità di apprendere, fantasia, opinione, conoscenza,

credenze, mito, tradizione…" [Ulf Hannerz "La complessità culturale" p. 5]. .

La Redazione

Achab - Rivista di Antropologia dell'Università di Milano-Bicocca - Anno I , Numero III

Redazione: Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi, William Pioltelli

Impaginazione: Amanda Ronzoni

Grafica copertina: Lorenzo D'Angelo

Responsabile del sito: Antonio De Lauri

Tiratura: 600 copie

Se desiderate collaborare al progetto della rivista con vostri lavori o commentare gli articoli, potete scrivere a:

[email protected] oppure [email protected]

La rivista è disponibile anche in formato pdf sul sito: www.studentibicocca.it/achab

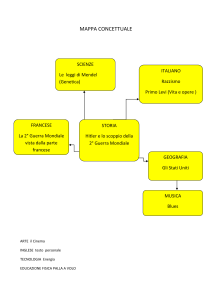

Indice

Zygmunt Bauman: riflessioni a partire dai suoi testi

di Daniela Carosio

pag. 2

riflessioni sul concetto di cultura

di Ugo Fabietti

pag. 9

Il razzismo

di Antonio De Lauri

pag. 14

Il Quilombo di Frechal

di Michele Parodi

pag. 22

La coltivazione di papavero da oppio dilaga in

Afghanistan

di Elisa Giunchi

pag. 37

Sincretismi, ibridazioni e compresenze

tra tradizioneindù e mussulmane in India

di Giulia Bellentani

pag. 38

Luti e Liwat

di William Pioltelli

pag. 54

La Società dell'Incertezza e Voglia di Comunità

Da idoli della tribù a idolo del foro:

Una recensione riflessiva di un'etnografia dialogica:

Alla confluenza di due oceani

Achab segnala: Seminario sull’Africa

pag. 63

1

Zygmunt Bauman: riflessioni a partire dai suoi testi

La Società dell'Incertezza e Voglia di Comunità

di Daniela Carosio1

Il presente articolo riflette sui temi dell'identità e dell'incertezza,

che Bauman tratta in La Società dell'Incertezza, Il Mulino, 1999

('SI') e ciò che rappresenta il loro contrappeso, ossia , il desiderio

crescente di comunità, che Bauman descrive in Voglia di

Comunità, Laterza, 2001 ('VC'), come reazione al vuoto che

emerge dai percorsi identitari moderno e post-moderno.

In Bauman il testo scientifico stesso fluisce come formazione

discorsiva nel raccontarci il nostro mondo contemporaneo2. Ma

è il mondo stesso che nell'interpretazione post-moderna emerge

come complessa interrelazione di "processi locali in continua

lotta e negoziazione sui significati, valori e risorse…siamo tutti

architetti della 'modernità' e cannibali dell'ordine sociale3".

Bauman stesso afferma pessimisticamente che "mancano gli

strumenti concettuali per risistemare un quadro contorto e

frammentato, per immaginare un modello coerente e integrato

che emerga da una esperienza confusa e incoerente, per legare e

tenere insieme gli elementi disseminati" (pag. 12 SI). Si avverte

nei suoi testi non tanto la "Sehnsucht" della felicità di un mondo

più sicuro , quanto, piuttosto, l'affermazione di un principio di

realtà, che tiene conto della società e in particolare dell'Altro,

contro il prevalente principio del piacere, quello del collezionista

dei piaceri che dimentica l'alterità o la trova al massimo

interessante per i propri fini individualistici. Ne risulta un

profondo senso etico e civile nell' 'intelligere' la realtà e nel

sottolineare la responsabilità di ciascuno di noi.

Per Bauman, infine, la responsabilità passa dal principio di

realtà e non da quello del piacere e "assumersi la responsabilità

verso l'alterità, l'identità e l'autonomia dell'Altro è una

condizione cruciale per la realizzazione di ogni individuo ed è

una parte indispensabile di ogni autentica 'pragmatica dello

scambio' (pag. 125 SI)".

pulsioni e dell'istinto. L'epoca moderna, positivista e utilitarista,

che aveva massima fiducia nelle capacità della scienza e della

ragione, nemica di ogni processo di degenerazione (fisico,

sociale, morale) ha sacrificato il principio del piacere (libertà) in

nome del principio di realtà (sicurezza), tuttavia, come

ammonisce Freud, "forse è bene abituarsi a pensare che ci sono

alcune difficoltà intrinseche alla natura della civiltà in grado di

resistere a qualsiasi tentativo di intervento".

Qualcosa di simile è avvenuto nell'incontro coloniale con i c.d.

paesi non civilizzati e poi con il mito dello sviluppo del Terzo

Mondo, in realtà si è giustificato l'intervento civilizzante delle

potenze coloniali prima e quello pianificante della cooperazione

allo sviluppo dell'Occidente poi, al fine di portare la civiltà e lo

sviluppo ai c.d. popoli nativi o selvaggi. Il prezzo è stato lo

stravolgimento delle società tradizionali, delle loro

rappresentazioni, tradizioni e amministrazioni e la nascita di

fenomeni di resistenza locali o movimenti identitari (come i

movimenti messianici, i profetismi, nuove forme di feticismi delle

merci in Sud America, i riti del cargo in Oceania, ecc.).

In "Voglia di comunità" Bauman chiarisce come la comunità, la

Gemeinschaft, intesa come reciproca comprensione di tutti i suoi

membri in contrapposizione alla nascente società moderna, la

Gesellschaft5 , una volta distrutta, non può essere più ricostruita

artificialmente, come hanno cercato di fare vari filantropi o teorici

illuminati dell'organizzazione industriale sulla scia di Elton

Mayo, "scuola dei rapporti umani" (pag. 36 VC), inutili tentativi

di 'reimpiantare gli sradicati' (disembedded).

In epoca moderna "il regime della 'regolamentazione', di cui

fabbrica ed esercito erano i principali strumenti e modelli

istituzionali, sostituisce l'originaria paura moderna dell'incertezza

con la paura della trasgressione delle norme, il timore della

devianza e delle sanzioni derivanti (pag. 107 SI)". L'epoca

moderna era quella dell'uomo produttore, della fabbrica e della

caserma, del panopticon6 e delle altre istituzioni totali (la scuola,

l'ospedale, la caserma, il carcere, il manicomio, ecc.). L'epoca dei

popoli nazione, della costruzione delle identità nazionali,

attraverso la creazione dei confini e dell'allontanamento dello

straniero. L'epoca dell'ingegneria sociale delle fabbriche e della

vita organizzata, della biotecnologia, della medicina e dello studio

sistematico volto a confinare l'ultimo dei nemici, la morte. Così la

salute pubblica diventò prioritaria e ben delineata secondo confini

specifici. In quell'epoca lo straniero e il vagabondo erano delle

figure devianti, che procuravano incertezza perché sfuggivano al

controllo della società. In particolare, lo straniero, non avendo

una collocazione precisa ed essendo cognitivamente ambivalente,

incrinava la chiarezza delle divisioni, delle classificazioni e dei

confini ed ostacolava la realizzazione dei compiti dello Stato

La Società dell'incertezza

Bauman definisce la società contemporanea o "post-moderna"

come "la società dell'incertezza", quella stessa incertezza il cui

spettro era stato esorcizzato nell'epoca moderna attraverso una

rigida regolamentazione. Se la modernità emerge come una

risposta non scelta e non voluta al crollo dell'ancien regime, il

post-moderno emerge come "effetto non desiderato" o paradosso

della modernità, risultato dello svuotamento progressivo dei

valori, rappresentazioni e istituzioni dell'epoca moderna, che

ossessionata dal terrore dell'incertezza aveva prodotto un

"eccesso di ordine" e regolamentazione al prezzo della restrizione

della libertà. In questo senso Bauman richiama esplicitamente S.

Freud, che in "Das Unbehagen in der Kultur" del 1929 sottolinea

come la modernità e la civiltà, fondandosi sulle categorie di

bellezza, pulizia e ordine, siano costruite sulla restrizione delle

2

moderno. Nei suoi confronti venivano intraprese due tipi di

strategie da parte dello Stato e della società: una antropofagica o

di assimilazione , consistente nell'eliminare le distinzioni e

diversità e assimilare completamente gli stranieri rendendoli una

copia di sé e la seconda antropoemica o di esclusione, consistente

nel confinare e ghettizzare gli stranieri, fino alla loro eliminazione

fisica nella sua forma più estrema (olocausto).

Se la modernità fin dall'inizio si è connotata per un eccesso di

mezzi rispetto ai fini, nel nostro tempo postmoderno, i mezzi sono

gli unici strumenti di potere rimasti sul campo ormai abbandonato

dai fini. L'epoca postmoderna si porta dietro la crisi delle

istituzioni e la loro privatizzazione, lo smantellamento dei sistemi

di Welfare e la 'deregulation' in ogni ambito dell'economia e della

società. Nell'epoca moderna la responsabilità sociale era

demandata allo Stato, alle burocrazie e alle varie istituzioni c.d.

responsabili. Ma quella responsabilità era una responsabilità di

funzione o di finzione, in Modernità e Olocausto, Bauman parla

di burocratica "legge di nessuno", che consente di commettere i

più terribili misfatti in nome dell'ingranaggio e della macchina

moderna. Questa tendenza a dispensare gran parte delle azioni dal

giudizio morale e addirittura dal significato morale, cresce come

indifferenza morale o "adiaforizzazione"7 in epoca post-moderna.

Nelle strategie di vita postmoderna, l'Altro è oggetto di

valutazione estetica e non morale. Il risultato è una crescente

distanza tra l'individuo e l'Altro, con un prevalere dell'autonomia

individuale sulle responsabilità morali8, un prevalere delle

relazioni tattili, con la separazione del valore d'uso/piacere da

ogni impegno e coinvolgimento che riguardi amore, onore,

obbedienza…è la completa adiaforizzazione (mediata dagli

snapshot e dalla burocrazia moderna). Nel mondo globalizzato la

nuova élite cosmopolita economica e intellettuale vive una

condizione di massima libertà in un'area priva di comunità e

lontano dalla vischiosità che minaccia la gran parte degli abitanti

del mondo, i deboli, gli individui de iure, ma non individui de

facto. Si tratta di un mondo dai confini sempre più confusi, con

mappe di potere sempre più contorte e aggrovigliate, dai confini

indefiniti (blurred). I centri urbani che erano stati pianificati in età

moderna a griglia o accampamento romano come proiezioni sul

paesaggio della razionalità ordinata e classificatoria, sono oggi

disseminati di aree ghetto "no go area" con valenza duplice…"no

go in" e "no go out"9. Il rapporto con lo straniero nella società

postmoderna è ambivalente10 , da un lato c'è chi gode di maggiore

libertà e minore incertezza o vischiosità e trova lo straniero

interessante ed esotico, dall'altro ci sono invece coloro che hanno

poche risorse e capacità e vedono nello straniero una minaccia.

Per interpretare l'ambiguità con la quale viene affrontata la figura

dello straniero nella società postmoderna si può utilizzare

l'immagine di una retta dove su di un polo viene riportata la

massima precarietà economica e dall'altro la massima possibilità

di scelta, accompagnata da una bassa paura dell'inadeguatezza.

Mentre tra coloro che hanno ampie possibilità prevale la curiosità

per lo straniero, portatore di qualcosa di diverso, di una identità

altra e per questo interessante. Lo straniero viene percepito come

un concorrente dove alta è la precarietà e la paura di

inadeguatezza. Qui lo straniero è colui che porta via il lavoro, che

disgrega ulteriormente ciò che è già disgregato e degradato, colui

che incarna tutte le paure derivanti dalla massima incertezza e

ancora una volta il responsabile di tutti i mali. Si innesca dunque

una guerra tra poveri. Si teme lo straniero perché è anche colui

che non ha i nostri schemi mentali. "La vischiosità che

attribuiscono agli stranieri è il riflesso della loro mancanza di

potere che cristallizza nei loro occhi la terrificante forza degli

stranieri" (pag. 71 SI). Bauman in sostanza ci dà una

interpretazione del razzismo dei poveri e dei deboli, di coloro che

si sentono inadeguati e denuncia come questa debolezza possa

venire facilmente strumentalizzata per scopi demagogici. "La

paura del 'vischioso' sedimentata dagli individui senza potere, è

sempre un'arma allettante da aggiungere all'arsenale di coloro che

hanno sete di potere…per arruolare i senza potere al servizio degli

abili di potere. Occorre solo ricordare loro la vischiosità degli

stranieri…" (pag. 72 SI).

L'identità come problema: dal moderno al postmoderno

Bauman definisce l'identità postmoderna una nozione

ambivalente. Parla di identità "riciclata"11 , in quanto continua

ricostruzione e ridefinizione del sé, gioco liberamente scelto e

presentazione teatrale del sé (Goffman). Come emerge

chiaramente in Voglia di Comunità, la comunità rappresenta

l'humus da cui viene estratta la nozione di identità. La ricerca

dell'identità, come sradicamento (disembedding), uscire dal

mazzo, essere diversi e in quanto tale unici, non può che dividere

e separare, smembrare la comunità. Il paradosso è che per potere

fornire un modesto livello di sicurezza, l'identità deve tradire la

propria origine e negare di essere un surrogato, deve evocare un

fantasma di comunità identica a quella che va a sostituire. Ed è

infatti paradossale, che nel momento in cui la comunità crolla

viene inventata la nozione di identità (pag. 16 VC). Significativo

è che, nonostante ciò, entrambi i termini vengano oggi evocati in

modo ossessivo. "Mai il termine 'comunità' è stato usato in modo

tanto insensato e indiscriminato come nei decenni in cui le

comunità in senso sociologico del termine sono diventate sempre

più difficili da trovare nella vita reale"12. E ancora Bauman: "Oggi

si sente parlare di identità e di problemi connessi più di quanto se

ne sia parlato nei tempi moderni. E nonostante ciò, ci si può

chiedere se l'ossessione del momento non sia semplicemente un

altro di quei casi che seguono la regola generale secondo la quale

le cose si scoprono soltanto ex post facto, quando svaniscono,

falliscono o cadono a pezzi (pag. 27 SI)".

Per chiarire la specificità dell'analisi di Bauman può essere utile

riprendere la sintesi di Loredana Sciolla13 dei vari contributi del

pensiero sociologico sul tema dell'identità. Sciolla evidenzia una

convergenza dei vari approcci su tre dimensioni fondanti

l'identità: la dimensione locativa (ossia il campo, anche

simbolico, che delimita i confini del sé), quella selettiva (ossia il

sistema d'ordine tra più alternative all'interno dei confini

delineati) e quella integrativa (il quadro interpretativo che collega

3

le esperienze passate, presenti e future nell'unità di una biografia.

Da questa impostazione derivano due considerazioni

fondamentali, ossia la funzione conoscitiva dell'identità, in quanto

percezione e organizzazione del campo delle possibilità, e la

funzione normativa, in quanto fornisce le "mappa" di significato

per l'azione e l'interazione sociale e rappresenta il criterio chiave

per comprendere i processi decisionali degli individui. Inoltre,

una distinzione fondamentale è quella tra identità individuale

(identità come predicato di un soggetto individuale) e identità

collettiva (identità come predicato di gruppi di individui). La

riflessione contemporanea privilegia un'analisi dell'identità non

come persistenza dell'unità del soggetto al variare degli attributi

(definizione filosofica aristotelica), ma come insieme di relazioni

e di rappresentazioni e sottolinea la crescente importanza

dell'elemento simbolico e culturale 14 nella dimensione locativa e

dei c.d. confini simbolici. L'attenzione viene data agli aspetti di

complessità, alle modalità imprevedibili e sempre in ridefinizione

in cui l'organizzazione e l'interazione sociale influenzano le

mappe di significato degli individui 15 (fenomeni di ibridazione e

meticciato).

Bauman, pur avendo presenti nella sua analisi tutti questi aspetti,

ci dà una visione quasi mitico-simbolica del processo identitario

dal moderno al postmoderno, e parte da uno sguardo molto esteso

che si avvale di diverse chiavi interpretative, anche mutuate dalla

psicanalisi16 e dalla letteratura, per leggere il disagio diffuso, a

livello sociale e individuale, attraverso i microeventi della

quotidianità, le mode, da quella della cura del corpo a quella delle

diete alimentari o dei viaggi, il mondo delle relazioni occasionali

e del sesso plastico, della fuga dai sentimenti e del divorzio facile,

il mondo segregato degli emarginati con tutta la carica esplosiva

di violenza e di frustrazioni che coltiva in sé.

La dinamica identitaria nella società

postmoderna: da pellegrino a turista

moderna

(pag. 28 SI)" e quindi la preoccupazione per l'identità rappresenta

un tentativo di sfuggire a questa incertezza. Diviene compito

dell'individuo trovare una via di uscita dall'incertezza. L'identità

diventa una proiezione critica di ciò che è richiesto da e/o si cerca

in ciò che esiste. "E' un'asserzione obliqua dell'inadeguatezza o

incompletezza" e giustifica il formarsi di una pletora di

consulenti, allenatori, guide, insegnanti…tutti interessati ad

affermare una conoscenza superiore tale da guidare e consigliare

'in loco parentis '.

Per descrivere questo compito dell'uomo moderno Bauman

utilizza la suggestive metafora del pellegrino. Il pellegrino non è

una figura moderna, bensì dei primi tempi del cristianesimo,

eppure incarna la strategia di vita moderna, preoccupata dal

compito inquietante di costruire una identità, perché la verità è

altrove. "La cultura giudaico cristiana riguarda, alle sue vere

radici, esperienze di dislocazione spirituale e vagabondaggio"18. I

grandi monoteismi nascono da culture nomadi con l'esperienza

del deserto. Il deserto è la terra dell'autocreazione, contrapposta ai

legami della quotidianità mondana, ricca di posti, di regole e

tradizioni. Gli eremiti sono sgravati e sradicati (disembedded),

simili a Dio perché qualunque cosa facciano la fanno ab nihilo19.

Attraverso la metafora del pellegrino c'è un richiamo esplicito a

L'Etica Protestante e lo Spirito del Capitalismo di Max Weber.

Bauman stesso definisce il protestante, come la figura modello

dell'uomo moderno. Infatti, i protestanti sono divenuti pellegrini

all'interno del mondo, assumendo la vita-intramondana come

compito e il dovere professionale come strumento per ottenere la

salvezza dell'anima. Il mondo è stato trasformato in un deserto,

senza posti, senza tentazioni seducenti. Impersonalità, freddezza e

vuoto sono assurte a virtù, nel tentativo di combattere le

tentazioni del mondo e di rendere il mondo esterno insignificante

e privo di valore.

Bauman afferma con una frase emblematica che richiama

l'interpretazione di Max Weber20 che "i pellegrini hanno perso la

loro battaglia vincendola!". Ovvero, i protestanti nel ridurre il

mondo ad un deserto, ad un luogo ventoso21, dove è difficile

lasciare traccia, hanno perso la loro battaglia spirituale. Se prima

il pellegrino e il deserto in cui camminava acquistavano

significato l'uno dall'altro. Ora, in un mondo in cui il deserto è

fuori dalla casa, ante portas, il pellegrinaggio non è più una scelta

eroica o santa, ma una necessità per evitare di perdersi nel deserto

e questa versione moderna del compito o pellegrinaggio si è a

poco a poco trasformata in un vagabondare senza meta, ossia il

fine ultimo che dà significato al pellegrinaggio. Infatti, è la

distanza che permette ai progetti di esistere, le coordinate spaziotemporali sono i vettori del senso e dell'identità. In termini

oggettivi la distanza è spazio; in termini soggettivi è

insoddisfazione, ossia quella differenza tra piacere agognato e

quello ottenuto, lo iato tra l'ideale dell'ego e la realtà presente. La

fede stessa richiede un salto nel vuoto22. La distanza misurata in

termini di tempo consente di costruire e dare significato

all'identità. Dà forma alla gratificazione differita che traccia

l'inizio dello sviluppo personale e della costruzione identitaria. Il

e

Bauman afferma che l'identità è un'invenzione moderna, perché è

il risultato senza peso e consistenza dello sradicamento

("disembedding"17 ) del singolo dalla comunità che lo teneva in

una sorta di humus comune. L'identità è nata come un problema

(anche questa parola è utile intenderla etimologicamente, dal

greco 'gettare in avanti'), nel senso di questione cui dare una

soluzione, che si origina da quella sottodeterminazione o libero

fluttuare risultante dallo sradicamento. Ha lo statuto ontologico di

un progetto e contiene in sé una idea di futuro. Nella società degli

sradicati, la società del XIX secolo, quella della Grande

Trasformazione (Polanyi), della distruzione della comunità, "di

quella intricata rete di interazioni umane che dava un senso al

lavoro dell'uomo, che trasformava la mera fatica in attività

lavorativa densa di significato, in un'azione finalizzata (pag. 29

VC)", l'identità entra nella pratica moderna come "compito"

individuale o un "problema" cui dare una soluzione. "Si pensa

all'identità quando non si è sicuri della propria appartenenza,

quando non si sa come inserirsi nella varietà di stili e moduli

comportamentali esistenti, di come le persone intorno ci accettino

4

differimento della gratificazione (nonostante la frustrazione

momentanea) fornisce lo stimolo alla costruzione dell'identità se

esiste la fede nella linearità e cumulatività del tempo e la fiducia

che il futuro ripaghi i risparmi con gli interessi! Senza questa

fiducia non ci potrebbe neanche ipotizzare l'attività economica e

un mercato.

'riconfezionando' a misura di vagabondo.

Il turista è come il vagabondo in movimento, ma differisce la

direzione dello stimolo al movimento. Il vagabondo è per lo più

cacciato via. Il turista è invece attratto da esperienze di novità e di

differenza. Cerca un mondo strutturato su criteri estetici, un

mondo dove anche l'avventura sia dosata, addomesticata e sicura.

Il turista ha una casa ovunque vada. Il vagabondo è un senza tetto.

La casa del turista è percepita in modo ambivalente come rifugio

o prigione, a seconda del momento. Si sente stretto a casa, ma ne

sente la nostalgia in viaggio.

Il giocatore vive in un mondo soffice ed elusivo; ogni partita è

una "provincia di significato" per sé. Non deve lasciare

conseguenze durevoli, eppure il gioco deve essere senza pietà.

Simile alla guerra….la guerra come gioco assolve gli individui

dalla mancanza di scrupoli. Ironicamente …"il segno della

maturità postmoderna è la volontà di abbracciare il gioco a cuore

aperto, come fanno i bambini!" (pag. 48 SI) .

Nel mondo post-moderno tanto le persone che le cose hanno perso

solidità, definitezza e continuità. Il mondo fatto di oggetti duraturi

è stato sostituito da beni di consumo dalla rapida obsolescenza.

Una volta nascosto e non più vettore, il tempo non struttura più lo

spazio, ogni differimento, incluso il differimento della

gratificazione perde di significato. Il compito di oggi è quello di

evitare che una ogni fissazione duratura di identità ci si

appiccichi. La frammentazione del tempo e dello spazio e il loro

"collassamento"23 in epoca di società dell'informazione e di

globalizzazione hanno come riflesso rapporti umani frammentari

e discontinui, contrari alla costruzione di reti di doveri e obblighi

reciproci che siano permanenti. Nell'epoca postmoderna anche la

tensione morale assume connotati diversi, viene meno l'adesione

incondizionata a una morale a priori, ad una verità assoluta, nel

mondo dell'ambiguità e dell'incertezza dei singoli individui anche

la responsabilità e la visione etica fanno parte di una conquista

identitaria. Si cerca di evitare di impegnare la propria vita per una

vocazione o rapporti lunghi e duraturi, di evitare di sistemarsi e

legarsi alle persone e a un posto. Nell'età della 'razionalizzazione'

del posto di lavoro, del lavoro flessibile o interinale che ha

soppiantato il posto fisso, dell'amore confluente, della sessualità

plastica, è importante imparare a vivere alla giornata,

possibilmente dimenticare il futuro e isolare il presente da

entrambi i lati, separandolo dalla storia 24.

Identità e alterità in epoca postmoderna

In epoca postmoderna l'identità e il fenomeno identitario è molto

più ambiguo, segue percorsi molto frammentarie in continuo

divenire, non è data una volta per sempre ma è in continuo

formarsi, come nella metafora della matita dove la gomma

cancella contemporaneamente ciò che scrive sul foglio bianco. La

cosa più fastidiosa e pericolosa è oggi avere una identità

immutabile, perché c'è il rischio che diventi obsoleta, seguendo il

tasso di obsolescenza delle macchine e delle merci. Le stesse

istituzioni, un tempo intramontabili, tramontano lasciando dietro

una forte dose di incertezza e precarietà in tutti coloro che vi

hanno lavorato o che a distanza le hanno mitizzate (la crisi della

FIAT, l'insolvenza di primarie società americane come Enron,

WorldCom, la caduta degli eroi come il mitico Jack Welch, CEO

di General Electric). Nel postmoderno cambia anche l'elenco

delle paure. Horkheimer e Adorno individuano il nucleo centrale

delle angosce moderne nella paura del vuoto…tutto viene

ordinato, organizzato e costruito in modo da eliminare il vuoto,

sperimentata come paura di essere diversi e separati. La madre

delle paure postmoderne è, invece, l'inadeguatezza. "La mentalità

postmoderna si è allontanata dalle coordinate fornite dall'ideale di

una verità universalmente fondata e accettata; la nostra è una

mentalità insicura dei propri fondamenti, della propria

legittimazione e funzione. Un tipo di mentalità che può solo

suggerire comportamenti eccentrici, inconsueti, irregolari,

aggiungendosi al già ampio elenco delle incertezze" (pag. 140 SI).

Il flaneur, il vagabondo, il turista e il giocatore sono le metafore

utilizzate da Bauman per descrivere la strategia di vita

postmoderna.

Il flaneur è il "pittore della vita moderna" di Baudelaire

(Benjamin lo trasformò in simbolo della città moderna), colui che

vive la vita "come se", costruisce a piacimento delle storie con i

frammenti sfuggenti della vita degli altri. Il flaneur è il

consumatore di oggi, colui che si aggira nel regno sicuro ed

illusorio degli shopping malls, caratterizzati dalla episodicità e

apparenza degli incontri, dall'illusione di essere registi, pur

essendo oggetto di regia. I flaneurs sono gli abitanti delle città

pure e senza macchia, sorvegliate dalle videocamere, i

consumatori della TV assolutamente non impegnativa. Nella loro

vita la dipendenza si stempera nella libertà e la libertà va in cerca

della dipendenza.

Il vagabondo, figura non tollerata dalla modernità, perché senza

padroni e senza controllo, è un estraneo ovunque vada. Il suo

cammino è erratico a differenza di quello del pellegrino. Mentre

in passato il vagabondo vagava attraverso luoghi ordinati, oggi

sono pochi i luoghi ordinati e sistemati per sempre, ora il

vagabondo non è tale per la sua riluttanza o difficoltà a sistemarsi,

ma per la scarsità di luoghi organizzati, perché il mondo si sta

L'incertezza comporta costi individuali, sociali ed economici25

elevatissimi in quanto relativizza le mappe di significato, porta ad

una "crisi di intelligibilità" e ad una esperienza costante di

ambivalenza nelle rappresentazioni e nelle interazioni.

Nel relativismo dell'identità postmoderna, cambia l'alterità. Nella

città, il luogo rappresentativo della vita postmoderna, ciascuno di

noi è straniero quando esce di casa. L'alterità è data dalla distanza

5

tra le nostre mappe cognitive e quelle degli altri. La distanza tra

ciò che occorre per sapere navigare e ciò che si sa o si crede di

sapere circa i problemi reali e probabili del prossimo. Lo spazio

vuoto generato dalla separazione attrae e allo stesso tempo

respinge, è un territorio ambivalente di libertà e pericolo, che può

generare sia avventura eccitante sia confusione paralizzante.

La costruzione delle città ha rispecchiato i due poli opposti del

problema: nostalgia della communitas e paura di smarrire la

propria identità. La vita di città assume significati differenti per

persone differenti, così come l'immagine dello straniero, che

come Giano bifronte ha due facce: una sexy, promette

gratificazione senza chiedere alcun patto di lealtà (per il flaneur)

e l'altra misteriosa, ma in senso sinistro dello straniero ante

portas (per coloro che si trovano nelle 'no go out' areas e che

vivono sulla propria pelle un elevato grado di vischiosità) .

(quella che in economia viene definita la manutenzione

ordinaria). Perché per la costruzione di un'autostrada, la

razionalizzazione di una scuola o di un ospedale, ecc. si generano

costi straordinari, conflitti di interesse, che generano malcontenti

e rivendicazioni diffuse. Per lo più tali rivendicazioni non si

sommano o condensano, ma sono conflittuali le une con le altre e

competono le une con le altre per attirare le scarse risorse

dell'attenzione pubblica.

Conclusioni

Due accenni conclusivi a due temi che Bauman non tratta

esplicitamente in 'La società dell'incertezza': la figura dello

psicanalista e il ruolo dell'economia.

Un quadro desolante frutto di un'analisi attenta alle varie

sfumature del reale. Ma è sempre in nome del principio di realtà

che Bauman mette in guardia sulla necessità di trovare un

equilibrio tra libertà e sicurezza, tra identità e comunità; la

considerazione dell'Altro, ci porta nella sfera etica e solo una

relazione piena può essere morale.

In epoca post-moderna si è conquistata maggiore libertà al prezzo

di maggiore incertezza. Di fatto, va precisato che la maggiore

libertà è di pochi, ma al prezzo dell'incertezza di molti. Bauman

solleva esplicitamente il punto interrogativo di quanto godibile sia

questa libertà di pochi. Alla lunga tale maggiore libertà non sarà

godibile, perché "la libertà senza comunità diventa pazzia e la

comunità senza libertà diventa schiavitù". Come è allora possibile

sacrificare quel poco di libertà al fine di rendere il tormento

dell'incertezza tollerabile?

Bauman, pur parlando di Freud, non parla esplicitamente dello

psicanalista, ma tutto il discorso identitario lo dà per scontato. Il

successo della psicanalisi nelle nostre società postmoderne è una

ulteriore conferma della lettura sociale di Bauman. Lo

psicanalista è cercato per dare una risposta a questo sentimento di

ansia e inquietudine di fronte all'incertezza privatizzata, riportata

pesantemente sui singoli, dopo la fine della utopia moderna…si

tratta sicuramente di un lusso per chi se lo può permettere,

indicativo della privatizzazione della salute nella nostra

società…se sei ricco ti puoi permettere di stare male in più modi.

Se sei povero, no. E per il momento, nell'assenza di certezze e

sistemi di regolamentazione e riduzione dell'incertezza, anzi con

la sua crescita, dovuta allo smantellamento dei sistemi di Welfare

e al venire meno dei 'mediatori' tradizionali, come il sacerdote e il

rabbino nella cultura ebraica, lo psicanalista diventa un sostituto

privato a pagamento.

Bauman suggerisce in alcuni punti del suo testo che l'unica

risposta può venire dall'impegno morale e civile.

Nel nostro mondo l'Altro viene visto come oggetto di valutazione

estetica e non morale, di gusto e non responsabilità. Non sono gli

attributi dell'Altro ad essere oggetto della nostra attenzione, ma le

emozioni che ci suscita l'incontro, in termini di interesse e

piacere. Lo stesso atteggiamento che tiene il consumatore al

supermercato, passa in rassegna gli oggetti sugli scaffali e se non

lo soddisfano, passa oltre. E' chiaro che questa è una funzione

cognitiva fondamentale, quella di essere selettivi, ma diventa un

problema quando dalla sfera cognitiva si passa a quella

normativa.

Si cerca per lo più di evitare il coinvolgimento nel destino

dell'altro e di impegnarsi per il suo benessere. Tuttavia, il culto dei

rapporti personali e della sensualità rappresentano compensazioni

psicologiche per la solitudine che affligge i soggetti orientati dal

desiderio estetico e dal principio del piacere.

In tale sistema che ha assorbito tutto, persino la pratica militante

è stata assorbita da una pratica difensiva. L'unico dovere del

cittadino postmoderno è di condurre una vita piacevole e lo Stato

si deve preoccupare di fornirgli le risorse giudicate necessarie per

tale compito e non mettere in dubbio la fattibilità di tale compito

(fondamentale è il ruolo della macchina del consenso e in

particolare del capitalismo stampa, dei media). Non si tratta però

di un panorama idilliaco, in quanto lo scontento cresce quando

emergono questioni che vanno oltre la cura ordinaria del sé

L'economia si occupa dell'allocazione ottimale delle risorse,

queste ultime influenzano i mezzi e le capacità individuali,

nonché la possibilità di esercitare le libertà individuali,

nell'interazione con la natura e l'ambiente, da una parte e nella

produzione e scambio di contenuti simbolici dall'altro. Da una

parte, il potere si sta spostando sempre di più dalla mera

appropriazione delle risorse, al controllo delle condizioni di

riproduzione dell'identità collettiva e del consenso. Dall'altra

l'incertezza crescente del mondo sta minando alla base l'economia

che si fonda sulla certezza e la dimensione del futuro come

motore degli investimenti e dell'attività economica, nonché della

certezza e trasparenza degli scambi sul mercato. Fenomeni di

corruzione e mancanza di trasparenza minano alla base

l'economia di mercato, che da una parte non gradisce la

regolamentazione, dall'altra in assenza della stessa collassa su sé

stessa per le imperfezioni intrinseche al mercato (contrariamente

al mito della concorrenza perfetta e degli equilibri endogeni).

6

Nel mondo esiste sempre di più un sentimento diffuso di impegno

morale e civile (es. Fondo Sociale Mondiale di Porto Alegre che

si è svolto quest'anno per il secondo anno consecutivo in

contemporanea al World Economic Forum di Davos, in evidente

polemica con lo strapotere dell'ideologia economica nel nuovo

ordine mondiale), ma questo impegno deve emergere sempre di

più in quelle élites economiche e intellettuali che con il loro

isolamento meritocratico accrescono le situazioni di

sperequazione tra individui de iure e de facto. L'erigere comunità

fortificate rende più difficile ricomporre l'odierna guerra dei "noi

contro loro", lo "scontro delle civiltà" teorizzato da S.P.

Huntington e rende tutti bersagli più facili in balia

dell'insicurezza. La guerra del petrolio porterebbe solo ad un

inasprimento incontrollabile delle attuali tensioni.

In conclusione, ci auspichiamo con Bauman che il principio di

realtà porti ad una svolta del pensiero meritocratico verso un

crescente impegno etico e civile e che nel mondo globale, come

tra i Baruya della Nuova Guinea, le capacità e il merito

accrescano 'la responsabilità sociale e cosmica degli individui e

dei gruppi'26.

NOTE

Daniela Carosio ([email protected]) è un analista finanziario indipendente che ha approfondito tra l''altro i temi della Corporate

Governance e della Corporate Social Responsabilità, anche con attenzione agli aspetti culturali delle aziende.

2

Per chiarire meglio l'approccio di Bauman, mi sembra utile associarlo a quello di alcuni antropologi post-moderni, Fergusson, Hobart

e Escobar, influenzati dall'opera di Foucault, che affrontano gli oggetti di analisi in termini di formazione discorsiva. Così James

Fergusson nel descrivere il fallimento della politica di sviluppo in Lesotho "I sistemi di discorso e i sistemi di pensiero sono così legati

in una complessa relazione causale con il flusso di eventi pianificati e non pianificati che costituisce il mondo sociale. La sfida consiste

nel trattare questi sistemi di pensiero e di discorso come ogni altro tipo di pratica sociale strutturata, non scartandoli come effimeri e

neppure cercando nelle loro produzioni le chiavi di lettura per quegli elaborati e seminascosti meccanismi di produzione e riproduzione

strutturale in cui sono coinvolti come parti componenti." The anti-politics machine, Cambridge Univ. Press, 1990.

3

Alberto Arce and Norman Long, Consuming modernity, Anthropology, Development and Modernities: Exploring Discourses,

Counter-Tendencies and Violence, Routledge, London, 2000.

4

In quanto la felicità è effimera e non può essere il fine di una società, citando Freud, "ciò che chiamiamo felicità deriva dalla

soddisfazione di bisogni che sono stati accuratamente repressi e per sua natura è possibile solo in quanto fenomeno episodico".

5

F. Toennies, Gemeinschft und Gesellschaft, 1963.

6

"The Panopticon of Jeremy Bentham is an architectural figure which "incorporates a tower central to an annular building that is

divided into cells, each cell extending the entire thickness of the building to allow inner and outer windows. The occupants of the cells

. . . are thus backlit, isolated from one another by walls, and subject to scrutiny both collectively and individually by an observer in

the tower who remains unseen. Toward this end, Bentham envisioned not only venetian blinds on the tower observation ports but also

mazelike connections among tower rooms to avoid glints of light or noise that might betray the presence of an observer. The

Panopticon thus allows seeing without being seen. Such asymmetry of seeing-without-being-seen is, in fact, the very essence of power

for Foucault because ultimately, the power to dominate rests on the differential posession of knowledge. According to Foucault, the

new visibility or surveillance afforded by the Panopticon was of two types: The synoptic and the analytic. The Panopticon, in other

words, was designed to ensure a 'surveillance which would be both global and individualizing" (pag. 138 e 162). Barton, Ben F., and

Marthalee S. Barton. Modes of Power in Technical and Professional Visuals, 1993.

7

Da "adiaforia", ideale etico dei filosofi cinici e stoici, consistente nell'indifferenza verso le cose che non sono né virtù né vizio.

8

Vari antropologi hanno riscontrato come in varie comunità tradizionali il merito si accompagnasse alla responsabilità nei confronti

degli altri membri della comunità. E ciò si traducesse in una assenza di disuguaglianza economica, proprio perché le risorse

economiche venivano godute in forma comunitaria. L'antropologo marxista Maurice Godelier nel suo saggio del 1972 sui Baruya della

Nuova Guinea sottolinea come "la disuguaglianza tra i lignaggi, alcuni dei quali avrebbero ricevuto dagli antenati il potere di fornire

alla società i migliori guerrieri o gli sciamani migliori, non contraddice, anzi rafforza la responsabilità sociale e cosmica degli individui

e dei gruppi".

9

Questo è particolarmente vero per le megalopoli del c.d. Terzo Mondo, in particolare dell'America Latina, ma anche dei Paesi c.d.

sviluppati, ad es. New York, Londra, Parigi. Interessante in proposito il nuovo film di Martin Scorsese, Gangs of New York.

10

"Per coloro che nella città postmoderna leggono l'avvertimento no go area (strade e quartieri degradati) come 'no go in' area, il

termine straniero ha un significato differente rispetto a quelli per i quali no go si traduce in 'no go out' area" (pag. 70 SI).

11

Si potrebbe dire l'identità riciclata di "gente di plastica", per usare il titolo suggestivo di un lavoro teatrale di Pippo Delbono, che ha

1

7

messo insieme una compagnia teatrale di c.d. marginali che però sta ottenendo il riconoscimento del pubblico e della critica.

12

Eric Hobsbawn, The Age of Extremes, London, 1994, pag. 428.

13

Teorie dell'Identità (Introduzione), Percorsi di Analisi in Sociologia, a cura di Loredana Sciolla, 1983. L. Sciolla elenca tra i filoni

in sociologia che hanno elaborato maggiormente il concetto di identità: il funzionalismo, l'interazionismo simbolico e la fenomenologia

sociale.

14

Clifford Geertz e sua definizione di simbolo e cultura.

15

Per quanto riguarda una interpretazione antropologica collegata si veda l'approccio actor-oriented e "l'analisi delle situazioni di

"interfaccia" dove i differenti mondi della vita interagiscono e si compenetrano", N. Long, Battlefields of Knowledge, Routledge,

London 1992.

16

Ci sembra che la presenza della chiave interpretativa della psicanalisi prevalga rispetto ad autori come Melucci, che pratica la

professione di psicanalista. Ma ciò è coerente con l'impostazione metodologica di attenzione alla complessità e difficile intelligibilità

del mondo contemporaneo., esplicitata dall'autore stesso.

17

Il cui senso letterale è quello di estrarre e tirare via qualcosa da un tutto composito e ben amalgamato come la terra (to embed = to

fix firmly in sorrounding mass).

18

R. Sennet, The conscience of the Eye: the Design and social life of Cities, London, Faber & Faber, 1993.

19

La Chiesa ufficiale ha sempre avuto un rapporto difficile con i movimenti eremitici e spiritualisti e ha sempre cercato di riportare a

sé le loro forze centripete.

20

"Gli effetti culturali della Riforma furono in buona parte conseguenze non previste e addirittura non volute del lavoro dei Riformatori,

spesso lontane o addirittura contrastanti rispetto a ciò che essi vagheggiavano (pag. 78)". L'Etica Protestante e lo Spirito del

Capitalismo. Max Weber, 1904.

21

Weber parla di gabbia d'acciaio e di pietrificazione meccanizzata adornata da un convulso desiderio di sentirsi importante…di un

mondo con specialisti senza spirito e gaudenti senza cuore.

22

Come afferma Clifford Geertz , la conoscenza religiosa è un credere per conoscere, presuppone un atto di fede. Inoltre, sempre

Geertz che il simbolo plasma la realtà e così il pensiero protestante e la sua valenza simbolica hanno plasmato il mondo moderno.

23

Interessante la definizione utilizzata da Fabietti per descrivere il cambiamento del rapporto con lo spazio ed il tempo che hanno avuto

le società indigene venendo a contatto con la colonizzazione e che le ha portate a ripensarsi in termini identitari, un'altra spiegazione

dei fenomeni di profetismo, millenarismo o messianismo che si sono sviluppati in gran parte del mondo colonizzato, quali "i riti del

cargo" in Oceania, "l'harrismo" in Costa d'Avorio, la riscossa dell'identità afro-americana attraverso una serie infinita di sette e

confraternite.

24

Questo tipo di disposizione è spiritualmente più vicina alla visione orientale o al misticismo di paesi meticci quali il Brasile. Guide

spirituali e guru di varia estrazione predicano questo tipo di atteggiamento stoico attraverso i più svariati pacchetti di offerta corsi e

seminari.

25

Bauman tratta il discorso economico, in particolare come evoluzione delle teorie organizzative aziendali e guardando alla figura dei

top managers nella società contemporanea che si sono sempre più deresponsabilizzati delle sorti delle istituzioni che guidano. Le

istituzioni stesse devono diventare flessibili sotto la guida di tali personalità, pronte a cambiare strategia rapidamente, ad essere

ristrutturate e a cedere all'esterno gran parte delle attività che prima venivano svolte al loro interno (outsourcing).

26

Cfr. nota 6.

8

Da idoli della tribù a idolo del foro:

riflessioni sul concetto di cultura

di Ugo Fabietti

Quando qualche tempo fa un collega mi ha chiesto di intervenire

in un convegno con qualche riflessione sul concetto di cultura, ho

provato una certa esitazione, una specie di "ritrazione" di fronte

all'idea di dover dire qualcosa su questo tema. La mia esitazione

potrà sembrare paradossale: in fondo chi, più degli antropologi si

è occupato della "cultura"? Ma la verità è che da circa tre decenni

non esiste, per gli antropologi, una nozione più imbarazzante di

questa.

Tale imbarazzo si è tradotto in una serie di espressioni e di

metafore dotate di un diverso spessore denotativo con cui gli

antropologi hanno cercato di sfuggire (insoddisfatti) a ciò che loro

stessi hanno ritenuto essere via via un insieme complesso di

costumi, un'entità superorganica, una risposta all'ambiente, una

configurazione di valori, un processo comunicativo, un testo, una

rete di significati, un'invenzione e, infine, un impiccio e un

imbroglio. Ultimo, e in certo senso riassuntivo di tutti gli altri

disagi, quello di uno dei più noti antropologi di oggi, Arjun

Appadurai, che così esprime il suo personale imbarazzo:

"Mi trovo spesso a disagio con il sostantivo cultura… Se penso

alla ragione di ciò mi rendo conto che gran parte del disagio

dovuto al sostantivo ha a che fare con il preconcetto che la cultura

sia un qualche oggetto, una cosa o una sostanza, fisica o

metafisica. Questa sostanziazione sembra riportare la cultura

entro lo spazio discorsivo della razza, e cioè proprio entro

quell'idea per contrastare la quale era stata in origine concepita.

Se implica una sostanza mentale, il sostantivo cultura privilegia

di fatto quell'idea di condivisione, accordo e compiutezza che

contrasta fortemente con quel che sappiamo sui dislivelli di

conoscenza e sul prestigio differenziale degli stili di vita e

distoglie l'attenzione dalle concezioni e dall'azione di coloro che

sono emarginati e dominati. Se è invece vista come una sostanza

fisica, la cultura comincia allora a puzzare di qualche varietà di

biologismo, inclusa la razza, che abbiamo sicuramente superato

come categorie scientifiche".

E' da un disagio di questo tipo che deriva il mio timore a dire

qualcosa sulla cultura, ma anche la necessità, credo, di "ripensare

la cultura".

Partiamo da una statistica, frutto di una rapida ricerca su internet

condotta un paio di anni fa negli Stati Uniti: il termine "cultura"

rinviava a più di cinque milioni di pagine web (tolte tutte quelle

che facevano capo a pratiche agricole - in inglese agricoltura

suona "agri-culture").

Ma in riferimento alle discipline antropologiche, il numero delle

pagine crollava a sessantamila, mentre il sito di Amazon, la più

grande libreria on-line del mondo, riportava oltre ventimila titoli

con il temine cultura di cui però solo milletrecento erano testi di

antropologia (culturale).

Questa statistica è sicuramente congruente al disagio degli

antropologi perché significa chiaramente che oggi il termine

cultura lo si ritrova per lo più "fuori" dell'antropologia.

A prima vista gli antropologi sembrerebbero doversene rallegrare.

In fondo hanno sudato sette camicie, e almeno sette decenni, per

imporre questo concetto all'attenzione delle scienze sociali e del

pensiero occidentale. Certamente in parte è così. Ma se

guardiamo che cosa ha davvero significato, per il concetto di

cultura, questo ritrovarsi fuori dall'antropologia, scopriremo che

gli antropologi hanno molte meno ragioni di sentirsi soddisfatti.

Sia chiaro che il concetto di cultura, così come è stato elaborato e

utilizzato dall'antropologia ha avuto (ed ha) alcuni meriti che

nessuno potrebbe negare. Senza farne una genealogia, si può dire

che il concetto di cultura consentì di pensare il genere umano

come capace di esprimere ovunque, in ogni epoca e luogo, una

creatività materiale, comunicativa e simbolica che, per quanto

diversa da luogo a luogo, da epoca a epoca, presentava

caratteristiche di assoluta commensurabilità1 .

Concettualizzata come cultura umana, questa creatività ricevette

letture e specificazioni particolari, legate a contesti storici, sociali,

linguistici individuali (le "culture umane"). Il concetto, usato in

maniera estensiva o universalista (la cultura umana) consentì

infatti di ricomprendere, stavolta usato in maniera intensiva (o

particolaristica), le forme locali che questa cultura umana

assumeva in punti diversi del pianeta (le culture umane).

Sorvolando sulle implicazioni epistemologiche di questa mossa

intellettuale che fu l'elaborazione del concetto antropologico di

cultura, possiamo dire che si trattò di una mossa politicamente

importante, perché in questo modo si cominciarono a prendere

seriamente in conto delle realtà umane distribuite nello spazio che

una visione eurocentrica aveva praticamente ignorato come

elementi utili per una migliore comprensione della storia

complessiva del genere umano.

Dalla elaborazione del concetto di cultura l'antropologia, da parte

sua, trasse un vantaggio: quella di presentarsi come la prima

forma di riflessione socialmente riconosciuta, e accademicamente

autorizzata a trattare di forme di vita culturali e sociali "altre".

Così come è stato impiegato dagli antropologi anche in relazione

alla pratica etnografica, il concetto di cultura è venuto a

significare un comportamento umano strutturato in modelli

appresi. Proprio l'idea che la cultura consista di modelli mentali e

comportamentali strutturati e appresi costituisce oggi il caposaldo

ultimo dell'idea antropologica di cultura. Così definita, però, la

cultura deve essere "spiegata", e questo non può avvenire se non

grazie ad analisi particolari e circostanziate, cioè grazie

all'etnografia (senza la quale l'antropologia, è bene ricordarlo, non

avrebbe senso).

Come ci dice la statistica però, i contesti d'uso extra-antropologici

del termine cultura sono di gran lunga più numerosi rispetto di

9

quelli in cui il concetto è impiegato dagli antropologi. I concetti

non sono le parole che li evocano, e infatti il loro significato

cambia a seconda del contesto in cui vengono usati. Se nel

contesto antropologico cultura rinvia a un complesso di

comportamenti mentali e pratici strutturati e appresi, che deve

essere sempre spiegato, cioè descritto e reso coerente, "fuori

dall'antropologia" cultura è venuta a significare qualcosa di

diverso, non di completamente diverso, ma diverso quel tanto che

basta per rovesciarne a volte le finalità con cui gli antropologi lo

hanno da sempre usato.

Nel contesto non-antropologico la cultura non deve ad esempio

essere spiegata, ma è qualcosa che "spiega": spiega il

comportamento, i gusti, le idee politiche, quelle relative al

rapporto tra i sessi, e naturalmente l'economia, l'organizzazione

sociale e le visioni del mondo, sia del mondo sensibile che di

quello ultrasensibile. Spiega le guerre etniche in Africa e nei

Balcani, spiega le difficoltà di inserimento degli immigrati dei

paesi poveri nelle megalopoli europee e nordamericane, spiega le

tensioni tra bianchi e neri e ispanici nelle città degli Stati Uniti,

spiega tanto i "miracoli economici" di alcuni paesi asiatici quanto

le loro crisi ricorrenti. Spiega l'11 settembre e, naturalmente, lo

"scontro delle civiltà".

Com'è allora che un concetto elaborato dall'antropologia come

guida per la pratica etnografica, cioè per descrizioni e spiegazioni

localmente circostanziate di comportamenti e di disposizioni

umane socialmente apprese, al di fuori dell'antropologia è

diventato un "concetto-spiega-tutto"?

L'elaborazione del concetto di cultura da parte degli antropologi

rappresentò, ho detto prima, non solo un'importante mossa

intellettuale, ma anche una mossa politica significativa, il

concetto ebbe altri risvolti "politici", e non solo nel senso che

mediante esso una cultura (quella europea) si aprì alla

comprensione delle culture "altre". Formulato per la prima volta

in Inghilterra nel 18712 , divenne particolarmente centrale

nell'antropologia americana dei primi del Novecento, per poi

dispiegarsi

nuovamente

nell'antropologia

europea

successivamente alla II guerra mondiale. Senza stare a dire i

perché e i percome di questo "giro", fu in America che il concetto

di cultura sviluppò le caratteristiche di un "anti-concetto", che

erano già contenute nella sua formulazione originaria del 1871.

Quello di cultura è infatti un concetto con forti valenze anti-. Per

gli antropologi "cultura" non indica solo tutto ciò che non è

natura, ma anche, e soprattutto, tutto ciò che non può essere

descritto e spiegato mediante nozioni e discorsi che fanno capo a

una idea di eredità culturale biologicamente trasmessa.

Negli anni di formazione di questo concetto l'idea in voga era

quella di "razza" la quale veniva usata per distinguere

indifferentemente delle diversità, tanto di carattere culturale che

somatico.

Il carattere peculiare del contesto in cui tutto ciò avvenne

(l'antropologia culturale e le scienze sociali americane della prima

metà del Novecento) ebbe un impatto decisivo sullo stile

intellettuale degli antropologi. Se la cultura era ciò che doveva

difendere le scienze sociali americane dalla razziologia e la

10

società americana dal razzismo, gli antropologi si guardarono di

fatto dall'esportare questa loro posizione nella sfera pubblica, e

preferirono, per una serie di ragioni anche comprensibili,

mantenere questo discorso entro i limiti del campo disciplinare.

Queste ragioni sono da ricondurre all'uso del concetto di "cultura"

come concetto simbolo dell'antropologia, il portabandiera della

lotta contro i darwinisti sociali, i razziologi e i razzisti; ma anche

un'opzione-rifugio, un bastione dietro al quale trincerarsi per

distinguersi dalle discipline che proprio in quel periodo

riuscivano, attraverso l'adozione e l'applicazione di metodi

quantitativi, a presentarsi come "più scientifiche"

dell'antropologia culturale.

L'effetto lungo di questo "arrocco" (tanto per usare una metafora

scacchistica) fu che cultura non indicò più soltanto ciò che non era

natura o razza, ma anche ciò che avrebbe potuto essere

concettualizzato in termini di "storia" e di "classe sociale".

Diventò una specie di punto di vista auto-legittimato da cui

osservare un campo distinto dell'attività umana. Diventò un modo

per guardare ai popoli in una loro astratta "totalità", senza

specificare quelle differenze e disomogeneità di prospettive, di

potere e di interessi che sempre esistono all'interno di "una

cultura".

E' vero che non fu sempre così, soprattutto in Europa3. Se però

consideriamo il ruolo che gli Stati Uniti hanno avuto, nella

seconda metà del Novecento, nella diffusione in Europa e nel

mondo di idee e di modelli di consumo, compreso il consumo

delle idee, non dobbiamo stupirci se tra queste idee esportate

troviamo anche il concetto antropologico di cultura (o almeno una

lettura particolare di esso).

Diventato un punto di riferimento irrinunciabile per

l'antropologia, e assunte le caratteristiche di un vero e proprio

paradigma scientifico, il concetto di cultura, si trasformò, una

volta messo in circolazione fuori dell'accademia, in un concetto

rigido, autoesplicativo e capace di denotare qualcosa di molto

concreto, proprio come il mercato, l'arte, lo stato, l'economia ecc.

della cui esistenza nessuno poteva dubitare.

Reificata, la cultura da concetto descrittivo divenne esplicativo,

mentre più spiegava più si irrigidiva, e più si irrigidiva più

spiegava, come altre idee reificate: da idolo della tribù (la

comunità antropologica) si trasformò in idolo del foro (lo spazio

pubblico).

Una volta reificata, la cultura è diventata non solo ciò che spiega

tutto: conflitti, differenze, interessi, atteggiamenti ecc. ma anche

un appiglio per giustificare tutto e tutti, secondo una malintesa

idea di relatività culturale. Sul versante opposto la cultura viene

oggi chiamata in causa per sostenere la tesi dello scontro di

civiltà, per promuovere politiche educative spesso retrive, per

riproporre in chiave debiologizzata nuove forme di razzismo, per

progettare nuove forme di segregazione sociale, così come per

sostenere le tesi di quegli ambienti iperliberisti che fanno una

missione di civiltà del loro desiderio di esportare ovunque, e con

qualsiasi mezzo, le proprie vedute in materia di politica

economica.

E' sconfortante, per chi frequenta le discipline antropologiche,

assistere oggi a una simile utilizzazione del concetto di cultura

quando si credeva che il suo destino fosse invece quello di

liberarci dal biologismo e dal razzismo, di promuovere il

pluralismo e affermare una disposizione etica ed intellettuale

all'ascolto della diversità.

Esportato al di fuori dell'antropologia, il concetto di cultura non

ha certo contribuito a eliminare il biologismo dalle scienze

sociali, né il razzismo dal discorso comune e della politica.

Piuttosto li ha trasformati. Il biologismo si è abbarbicato all'idea

di cultura, dal momento che non si vede come certe dinamiche

biologiche potrebbero sostanzializzarsi se non in comportamenti

culturali; il razzismo invece, ne è uscito de-biologizzato, dal

momento che non si presenta più come una teoria che pretende di

fondarsi su dati biologici. Il neo-razzismo si avvale dell'idea

antropologica di relatività culturale per estremizzarla al punto da

sostenere che le culture umane sono tra loro radicalmente diverse,

incommensurabili e per questo incomunicanti.

Questo razzismo infatti fa leva, rovesciandone il senso, su due

assunti emersi, guarda caso, proprio dal discorso antropologico: il

primo è quello per cui le culture umane, per quanto diverse e per

quanto diversamente organizzate, hanno tutte diritto a

considerazione e riconoscimento. Il secondo afferma che se alle

diverse culture è riconosciuta una pari dignità di esistenza, allora

deve essere anche riconosciuto, a chi lo rivendica, il diritto alla

differenza e alla propria identità. È dal "bricolage ideologico" tra

questi due assunti e l'idea che le culture umane sono

incommensurabili che il neorazzismo trae le proprie

argomentazioni per proporre l'esclusione e la segregazione delle

culture.

Nel contesto esterno all'antropologia il concetto di cultura è

diventato infatti un modo per impacchettare velocemente razza,

etnia, lingua, religione e utilizzarle come marcatori della

differenza.

Preoccupa il fatto che questo modo di maneggiare il concetto stia

diventando una merce d'esportazione in tutto il mondo. Samuel

Huntington, già noto anche da noi per il suo libro Scontro di

civiltà (1995), ha curato nel 2000 un libro intitolato Culture

Matters, ("Questione di cultura"). La tesi di fondo degli autori che

hanno contribuito a questo libro è che i divari e gli squilibri socioeconomici tra differenti regioni del pianeta, sarebbero il prodotto

di eredità e disposizioni culturali, il tutto in barba alle teorie dello

scambio ineguale e delle strutture della dipendenza.

Su altri versanti la cultura è spesso invocata per rivendicare un

proprio diritto alla differenza, ma anche per affermare la propria

supposta superiorità nei confronti di altri. Anche quando si presta

a un uso relativistico, la cultura propria e degli altri è oggetto di

discorsi che evocano una scala graduale di importanza e di valore,

come avviene ad esempio nei discorsi sullo sviluppo.

In questo gli antropologi hanno, come ho detto, le loro

responsabilità. Sorvolo su quelle teorico-epistemologiche più

complesse. Una di queste responsabilità è però senz'altro quella di

aver utilizzato il termine cultura in riferimento a unità d'analisi

sempre più piccole e al tempo stesso estremamente generiche:

non solo la cultura trobriandese o balinese, ma anche la cultura

dei contadini, dei pescatori, del cibo, del turista e dell'impresa. Se

con il termine cultura si vuole indicare una entità circoscritta,

localizzata e descrivibile nella totalità dei suoi elementi

componenti, è evidente che oggi tale concetto è destituito di

fondamento. Qualcuno ha parlato di "esagerazione della cultura",

qualcun altro di "eccesso". Questa "esagerazione" fu il frutto di

intenzioni originariamente non del tutto disprezzabili, perché

corrispose al tentativo di presentare ai lettori occidentali i popoli

altri come capaci di elaborare esperienze umane ampiamente

condivise e dotate di senso4 . Ma questa "esagerazione" ebbe

effetti di reificazione e, trasportata nella sfera pubblica, andò ad

alimentare il culturalismo. Il fatto è che non furono più solo gli

antropologi a "esagerare" le culture, ma anche, e soprattutto,

coloro che si sentirono, grazie a questo concetto, in grado di

perseguire finalità e interessi propri.

Un problema connesso all'uso indiscriminato del concetto di

cultura consiste proprio nel fatto che le stesse nuove forme di

soggettività che emergono oggi nei vari luoghi del pianeta

(soggettività religiose, etniche, politiche, sessuali, giuridiche, di

genere ecc.) sono le prime a fare riferimento alla "cultura" come

ad un parametro di legittimazione del diritto alla differenza,

autonomia, indipendenza, riconoscimento ecc.

La risposta dell'antropologia, di fronte a queste utilizzazioni del

concetto è ovviamente critica, ed è consistita nel sottolineare

come tali soggettività siano non solo delle costruzioni, ma

addirittura delle invenzioni spesso finalizzate a produrre nuove e

scandalose esclusioni. Ma cosa si è guadagnato col dire che

queste soggettività sono delle invenzioni e delle costruzioni?

Spesso, quello che gli antropologi hanno guadagnato da questa

critica è nientemeno che l'accusa di….razzismo o, nel migliore

dei casi, quella di voler negare agli altri il diritto di rivendicare la

propria autenticità. Meglio sarebbe allora analizzare come queste

soggettività si producono nella dialettica della vita reale e

nell'immaginario che, grazie alla diffusione planetaria dei media,

sta diventando una delle più potenti risorse nella costruzione di

queste soggettività.

Forse la principale ingenuità da parte degli antropologi è stata

quella di pensare che, operando nello spazio neutro

dell'accademia, avrebbero potuto influenzare positivamente la

società politica e civile, mentre invece mettendo in circolazione

un concetto come quello di cultura, hanno soltanto contribuito, in

maniera del tutto paradossale, a rafforzare i pregiudizi della

società o a ridicolizzare la stessa idea di cultura, come nel caso di

una pubblicità che mi è capitato di vedere di recente, in cui una

ditta di sanitari magnificava la propria….. "cultura del bagno".

Sono infatti ben pochi coloro che ormai si prendono la briga di

chiedere agli antropologi cosa sia la cultura (e tra questi vi è il

collega che mi ha sollecitato a compiere qualche riflessione in

merito). Ma non è questo il punto.

Mi sembra importante infatti far notare come al di fuori

dell'accademia gli antropologi abbiano reso un miglior servizio

alla società e all'antropologia tutte le volte che non si sono

accontentati di arzigogolare sul concetto di cultura, ma quando

hanno invece investito teoricamente alcune categorie culturali

11

politicamente significative. Non nel senso che si sarebbero dati

alla politica, ma nel senso che hanno analizzato le pratiche e i

discorsi del culturalismo, del razzismo e dell'etnicità senza

limitarsi a dire che in fondo la cultura, la razza e l'etnia sono

soltanto delle invenzioni.

Se si pensa alla frequenza con cui la cultura è tirata in ballo per

spiegare ciò che accade nel mondo, dovremmo forse chiederci se

non sia il caso di cominciare a mettere tra parentesi il concetto

stesso di cultura. E' un concetto a cui gli antropologi (me

compreso) sono particolarmente affezionati proprio per le ragioni

che ne hanno promosso l'elaborazione e l'utilizzazione e che

prima ho cercato di riassumere brevemente. Tuttavia bisogna

chiedersi se il fatto di perseverare nella sua utilizzazione non

generi una sorta di legittimazione, di assuefazione o addirittura,

dell'uso del concetto in contesti extra-accademici.

Cosa voglio dire quando mi azzardo (e non sono certo il solo) a

dire che forse il concetto di cultura dovrebbe essere messo tra

parentesi? Infatti non vorrei essere frainteso.

Spiegare le recenti diatribe sul crocifisso nelle scuole italiane, o

sull'opportunità di evocare Babbo Natale ai giovani studenti

musulmani invocando la diversa "cultura" delle parti in causa,

appare altrettanto inadeguato che riferirsi alla cultura per spiegare

le diverse concezioni giuridiche presenti nelle diverse aree del

pianeta. Abbiamo bisogno della "cultura" per spiegare le sevizie

sui prigionieri iracheni? O per comprendere i motivi che un paio

d'anni fa spinsero delle donne cecene a cercare di farsi saltare per

aria con gli ostaggi in un teatro di Mosca, oppure quando una

ventina di anni fa centinaia di adepti di una setta guidata da un

predicatore americano scelsero di compiere un suicidio di massa?

Tutto questo ha forse a che vedere con cose come "la cultura"

occidentale e quella orientale, quella cristiana e quella

musulmana? Prendiamo un esempio concreto: la distruzione delle

statue del Budda avvenuta nel 2000 nella Valle di Bamyan, in

Afghanistan per opera dei taleban. Certo possiamo rifarci alla

"iconofobia" della "cultura" musulmana… Ma a parte il fatto che

anche il cristianesimo ha una lunga tradizione iconofobica che va

dall'VIII al XIX secolo, i veri motivi per cui i talebani fecero

saltare le statue è perché queste rientravano nel patrimonio

dell'umanità stilato dall'UNESCO, una categoria costruita, a

giudizio dai talebani, da una cultura, quella occidentale, coi cui

principi i talebani non avevano nessuna intenzione di identificarsi.

Se i talebani non sono gli unici musulmani a non riconoscersi in

questa "cultura", tuttavia non a tutti i musulmani sarebbe venuto

in mente di distruggere le statue. Se dovessimo applicare il

modello culturalista, cosa dovremmo dire dei movimenti

estremisti ebraici che vorrebbero radere al suolo il Tempio della

Roccia costruito a Gerusalemme dal califfo Omar e poi ricoperto

d'oro dai crociati per sostituirlo con un nuovo Tempio? Se non

affrontiamo analisi puntuali e articolate delle motivazioni sociali,

politiche, psicologiche che muovono gli esseri umani, e ci

rifugiamo nella "cultura" avremo fatto il gioco solo di quanti lo

scontro delle civiltà lo vogliono davvero.

Allo stesso modo, non è sufficiente dire che i film che vediamo

alla televisione, la diffusione della coca-cola e dei MacDonald nel

mondo sono il segno dell'esportazione della cultura americana su

scala planetaria: forse sarebbe meglio interrogarsi sugli interessi

che muovono questi fenomeni, sui discorsi che li promuovono,

sui modelli di accettazione o di rifiuto nei loro confronti e sulle

motivazioni e sull'immaginario che stanno alla base di questi

opposti atteggiamenti…

Poiché il valore d'uso dei concetti dipende dal contesto storicopolitico del loro impiego, del concetto di cultura vanno

certamente mantenuti i suoi significati di base, cioè quelli che

fanno capo all'idea di modelli di comportamento e di

ragionamento strutturati e appresi. Questa idea va declinata però

attraverso descrizioni di come questi modelli siano costruiti,

selezionati, utilizzati per produrre progetti che si confrontano

tanto con la dimensione della vita locale quanto con le forze della

globalizzazione (tecnologie, media, modelli di consumo,

rappresentazioni del mondo); e su come queste forze vengano

utilizzate, manipolate e reinterpretate localmente in funzione delle

esperienze, delle aspettative, degli interessi, dell'immaginario e

dei progetti egemonici o di resistenza degli interessati.

Concludo queste mie riflessioni con una domanda retorica. Perché

gli antropologi (ma non solo loro) dovrebbero affidare la propria

comprensione del mondo a una parola che l'uso extraantropologico ha trasformato in un idolo del foro e in un feticcio?

NOTE

Tale commensurabilità risultò possibile per via del progetto dell'antropologia di allora: disponendo su una ideale scala temporale le

culture, le società e le loro istituzioni, queste apparivano ordinabili per maggiore o minore complessità, essendo ciascuna di esse

"rappresentante" di una fase evolutiva della cultura umana generale. Successivamente, quando gli studi etnografici si defezionarono

nei metodi e nella teoria, apparve sempre più chiaro che tali semplicistici raffronti non erano più adeguati. Le culture cominciarono ad

1

12

essere studiate nella loro particolare singolarità, per cui apparvero non più commensurabili, ma piuttosto incommensurabili, in quanto

le loro specificità non potevano più dare luogo a raffronti basati su criteri superficiali e spesso del tutto privi di aggancio con la realtà.

Questa idea di incommensurabilità delle culture, che favorì l'adozione di una prospettiva relativistica in antropologia, fu un "progresso"

nello studio delle culture", dal momento che faceva piazza pulita di prospettive teoriche basate sulla speculazione e su giudizi di valore

impliciti del tutto euro-centrici. Introducendo l'incommensurabilità e il relativismo metodologico gli antropologi si disposero a

problematizzare lo studio delle culture in direzione di un lavoro di traduzione e di ripensamento delle categorie (euro-centriche) della

loro disciplina.

2

"La cultura o civiltà, considerata nel suo più ampio significato etnografico, è quell'insieme complesso che comprende il sapere, le

credenze, l'arte, i principi morali, le leggi, le usanze e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisite dall'uomo quale membro di una

società". Edward B. Tylor, Primitive Culture, London 1871.

3

Nell'antropologia europea il concetto di cultura ha conosciuto utilizzazioni più articolate e specificazioni che hanno tenuto conto della

stratificazione interna, dei dislivelli, e della natura storica delle culture. Ripreso negli anni Ottanta in Gran Bretagna dalla tradizione

dei Cultural Studies, il concetto di cultura è stato utilizzato in una prospettiva che reintegrava le problematiche del potere, della storia,

dell'egemonia.

4

Oltre che il frutto dello sforzo di costruire degli oggetti di riflessione che fossero in qualche modo comparabili tanto tra loro quanto

con l'esperienza culturale dell'osservatore.

13

Il razzismo

di Antonio De Lauri

C'è solo lo sforzo continuo e necessario per ridurre l'opacità,

per diminuire l'ingiustizia, per rendere più vivibile il pianeta che abitiamo,

in definitiva per diventare un po' di più esseri umani.

Alberto Melucci "Culture in gioco"

Letteratura, arti figurative, filosofie più o meno misticheggianti

denunciano il disagio moderno, ma assieme non lo sanno oltrepassare.

Ernesto De Martino "La fine del mondo"

Il razzismo nacque come pratica prima ancora che ci fosse un

termine o una categoria che ne designasse l'atto. Parafrasando

Touraine, che lo definì una malattia sociale dei tempi moderni, ed

Etienne Balibar, potremmo considerare il razzismo come un fatto

sociale totale, un fenomeno nel quale sono implicate pratiche,

discorsi, rappresentazioni e razionalizzazioni.

Il razzismo è un concetto che fa la sua comparsa nel contesto

sociale europeo verso negli anni venti del ventesimo secolo. Nel

1925 l'aggettivo "razzista" veniva usato nella pubblicistica

francese con riferimento alla destra del partito nazionale tedesco;

nel 1927 Edmond Vermeil coniò il sostantivo "razzismo", usato

come sinonimo di xenofobia, imperialismo, nazionalismo

soggettivista.

Tuttavia gli scienziati sociali europei e statunitensi raramente

usarono il concetto di razzismo, erano preferite espressioni quali

"relazioni razziali", "società di casta" e altre. La prima ad usare il

termine razzismo per designare fenomeni di sfruttamento,

subordinazione ed esclusione fu Ruth Benedict. Nel suo lavoro

"Race: Science and Politics", pubblicato nel 1940, l'antropologa

si proponeva di definire il razzismo, vale a dire quel fenomeno

sociale, politico ed ideologico, come il "nuovo calvinismo", che

asserisce che un determinato gruppo ha le stigmate della

superiorità e un altro quelle dell'inferiorità. Sulla base delle

conoscenze antropologiche, sociologiche e biologiche del tempo,

la Benedict tentava di togliere valore alle principali affermazioni

del razzismo; ella sosteneva infatti che vi fosse una totale assenza

di relazioni fra la "razza", che è una classificazione fondata su

tratti ereditari, la lingua, che è un comportamento acquisito e la

cultura, che è un comportamento trasmesso socialmente. Il lavoro

dell'antropologa si concentrava essenzialmente sul problema della

natura del razzismo, della sua nascita e della sua diffusione. La

Benedict riteneva la categoria di "razza" uno strumento utile ai

fini dello studio scientifico della storia umana, ma questa sua fede

in una sorta di scienza oggettiva, priva di implicazioni

ideologiche e di valori, non permetteva all'antropologa di rendersi

conto "che proprio nella categoria di razza si nascondeva un

tentativo di classificare e ordinare il mondo, per disciplinare e

pianificare una società moderna attraversata da conflitti e

ambivalenze" [Alietti, Padovan: 40].

14

"I fenomeni razzisti sono onnipresenti nella storia […] l'odio

razziale è ancorato nella natura umana" [Taguieff: 9]. Queste

affermazioni dello storico Joel Kovel, riprese da Taguieff,

rimandano a quella che è la visione continuistica del razzismo:

"essa consiste nell'identificare l'etnocentrismo, fenomeno

antropologico universale, come fonte o origine del razzismo, il