La Grande guerra, l'avvento dei massacri industrializzati e il genocidio degli armeni

0001000070 ‣ Guerra totale e genocidio nel XX secolo . La Grande guerra del 1914-18 fu una

guerra totale e la prima di tale genere. Ritengo questa affermazione fondata per molteplici ragioni,

tra le quali includerei l'esigenza, sorta dopo il 1914, di mantenere sul fronte interno il morale, ossia

la volontà comune di continuare. Condizione imprescindibile ai fini bellici, il morale divenne una

delle componenti indispensabili dell'economia del sacrificio1: un'economia di natura indubbiamente

materiale, ma anche culturale, morale e politica. Tale concetto, considerato nei suoi singoli elementi

costitutivi, non rappresentava di fatto una novità assoluta, ma fu l'azione congiunta dei vari aspetti

della mobilitazione di massa – ancorché esistenti in forma separata già prima del 1914 – a creare un

nuovo tipo di azione bellica, che chiamerei appunto “guerra totale”. In altre parole, la somma dei

vettori di partecipazione fu maggiore nel periodo compreso fra il 1914 e il 1918 rispetto a ogni

precedente conflitto. Di conseguenza, l'esperienza della guerra totale è senz'altro da annoverare tra i

più dolorosi lasciti che la Prima guerra mondiale ha trasmesso al XX secolo.

Nell'analizzare alcuni tratti distintivi di tale fenomeno, intendo ribadire che la vera natura della

guerra totale debba essere ricercata nel carattere cumulativo dei suoi singoli fattori costitutivi, cioè

nella loro tendenza ad amplificarsi a vicenda, in una dinamica in cui il tutto risulta assai più terribile

della somma delle parti. A tal fine prenderò in esame sei fattori, per un inquadramento che non

pretende di esaurire l'intero argomento né dar conto del suo carattere proteiforme: 1) l'emergere

della guerra industrializzata; 2) l'alto livello di mobilitazione militare; 3) i rapporti diretti e continui

tra fronte di guerra e fronte interno; 4) la definizione dell'esercito come “punta di diamante” della

nazione in guerra; 5) la mobilitazione dell'immaginario collettivo; 6) la creazione di una cultura

dell'odio, dell'atrocità e del genocidio.

0001000070 ‣ L'industrializzazione della guerra . La prima rivoluzione industriale determinò una

crescita esponenziale della capacità produttiva dell'economia, dando origine a un forte incremento

demografico e a una maggior disponibilità di derrate alimentari. La seconda generò un processo di

rinnovamento tecnologico rivolto in primo luogo all'industria elettrica e chimica, settori trainanti

per il successivo sviluppo della catena di montaggio e della produzione intensiva di beni di

consumo. La crescita dell'economia e dell'industria, associata all'acquisizione di potere da parte dei

governi centrali nel corso del XIX secolo, mise a disposizione degli eserciti mezzi e sistemi di

gestione della guerra totalmente innovativi a partire dall'inizio del Novecento. A questo carattere di

modernità sono riconducibili sia la possibilità di approvvigionare le forze sul campo in proporzioni

del tutto nuove, sia il mutato rapporto quantitativo tra forniture di tipo organico e inorganico. Se nel

1914 il rapporto fra materiali organici e inorganici, ossia fra gli alimenti per soldati e animali e gli

armamenti, era di venti a uno, quattro anni più tardi era esattamente il contrario: per ogni venti

tonnellate di armamenti – essenzialmente munizioni – le truppe ne ricevevano circa una di foraggio

e di derrate. In altri termini, l'impiego dei cavalli era sceso drasticamente in favore dell'artiglieria

pesante.

Una seconda rivoluzione nei mezzi bellici fu innescata dall'industria chimica, che permise non solo

di produrre su vasta scala i componenti degli esplosivi, ma anche di utilizzare come armi le sostanze

chimiche – nella fattispecie cloro, fosgene e iprite (un predecessore del napalm). A partire dal 1918,

una granata su quattro lanciate sul fronte occidentale era a gas. Durante la Prima guerra mondiale

furono inoltre introdotti i carri armati e l'aviazione, destinati a prendere il sopravvento sul campo di

battaglia; nel contempo le innovazioni scientifiche permettevano di sfruttare al meglio le

potenzialità dell'artiglieria, grazie a triangolazioni e ad altre tecniche di puntamento finalizzate a

orientare con precisione il fuoco di controbatteria, l'ultimo importante ritrovato strategico. In sintesi,

tutto il sistema bellico conobbe una svolta epocale impressa dall'industrializzazione: la morte seriale

su un campo di battaglia particolarmente esteso non poteva che tradursi in un massacro di

proporzioni inaudite, delineando la linea di frattura storica tra le carneficine del passato – per

esempio nella Guerra dei Trent'anni nel XVII secolo – e la guerra del XX secolo.

0001000070 ‣ L'alto livello di mobilitazione militare . L'incremento demografico indotto dalla

rivoluzione industriale fece sì che alla vigilia del conflitto la disponibilità di manodopera avesse

raggiunto livelli mai registrati in precedenza. A tale realtà non corrispondeva, tuttavia, un'adeguata

capacità da parte dei governi nazionali di fornire uniformi ed equipaggiare, dispiegare e mantenere

per anni questa enorme massa di soldati come forze combattenti all'interno di un apparato bellico

efficiente. Solo lo stato moderno, in virtù dei poteri di persuasione e di comunicazione, poteva

assolvere a un tale compito. È quindi corretto affermare che la guerra divenne “guerra totale” in

questo preciso contesto.

Analizzando il coinvolgimento nel conflitto, va notato infatti che tra il 1914 e il 1918 il numero di

individui di sesso maschile di età compresa fra i diciotto e i quarantanove anni chiamati alle armi

superò la soglia del 50% delle risorse disponibili, e si mantenne a un livello pari o superiore per un

periodo prolungato. Tra i paesi belligeranti, la quota più alta fu raggiunta da Francia e Germania

che, attraverso la coscrizione obbligatoria, arrivarono a mobilitare circa l'80% degli uomini fra i

quindici e i quarantanove anni alla vigilia del conflitto; l'Impero austro-ungarico si attestò al 75%;

Gran Bretagna, Serbia e Turchia fra il 50 e il 60%. Quanto alla Russia, che si collocò al livello più

basso della mobilitazione “totale” – da non intendersi ovviamente in senso letterale – furono sedici

milioni gli uomini in armi, ossia il 40% della popolazione maschile rientrante in quella fascia di età.

Anche in questo caso, tuttavia, venne inevitabilmente a crearsi un'alterazione sostanziale nella

composizione delle fasce d'età e nel rapporto numerico fra i sessi riguardante la popolazione non

belligerante. Gli Stati Uniti costituirono l'unica eccezione, in quanto la loro partecipazione al

conflitto, peraltro limitata a un periodo di diciotto mesi, riguardò circa quattro milioni di uomini,

che rappresentavano solo il 16% della popolazione arruolabile.

Un altro fattore di rilievo fu l'enorme aumento, rispetto al passato, dell'incidenza delle vittime sul

totale delle forze impegnate: circa nove milioni di morti (facendo una media tra le diverse stime),

pari a un soldato su otto, a cui vanno aggiunti feriti e prigionieri, nel rapporto complessivo di tre

soldati su otto. Ne risulta che solo il 50% dei combattenti che parteciparono alla Prima guerra

mondiale uscì indenne dal conflitto, mentre il restante 50% ne fu vittima in vario modo (cfr. tabella

1 pag. 246). Nel sottolineare le differenze esistenti tra le varie nazioni belligeranti, va ricordato che

il fronte orientale fu innegabilmente il teatro di battaglia più sanguinoso, nel quale malattie e azioni

belliche seguirono il corso di una guerra del XIX secolo combattuta con armi del XX. L'esercito

serbo subì il 37% delle perdite; rumeni, turchi e bulgari persero circa un uomo su quattro. Sul fronte

occidentale, dove si decidevano le sorti della guerra, i combattimenti ebbero esiti meno letali, con

una percentuale di vittime pari a circa la metà rispetto a quello orientale. Germania e Francia

persero circa un soldato ogni sei, la Gran Bretagna uno ogni otto: cifre che non rappresentavano

nulla di astratto per intere famiglie straziate dal dolore a causa della perdita dei propri cari. Al di là

di singole percentuali, le liste dei caduti si allungarono a tal punto che solo il linguaggio metaforico

o la poesia potrebbero forse esprimere l'orrore universale della guerra.

Sempre a proposito di guerra totale, può risultare alquanto sorprendente parlare di

democratizzazione delle perdite. All'inizio delle ostilità, in effetti, queste furono più ingenti

nell'ambito delle classi alte rispetto al resto della popolazione, in quanto gli ufficiali, spesso di

estrazione sociale elevata, in battaglia erano maggiormente esposti al pericolo rispetto alle truppe.

Di conseguenza, nelle fase iniziali, più alta era la collocazione sociale, maggiore la possibilità di

venire colpiti in battaglia. Con il 1917, le élite militari erano ormai state pressoché decimate, al

punto che l'esercito dovette ricorrere a giovani ufficiali provenienti da classi sociali inferiori, i quali

furono a loro volta colpiti duramente negli ultimi due anni di guerra. Paradossalmente, le fasce

meno toccate furono quelle al di sotto della linea di povertà. Le privazioni subite nel periodo

prebellico, infatti, ebbero l'effetto di salvare la vita a milioni di operai e contadini, affetti da malattie

o quantomeno di statura troppo inferiore alla media per superare i requisiti minimi necessari per

entrare nell'esercito. Nel caso della Gran Bretagna, circa il 35% degli individui esaminati per il

servizio militare risultò inabile al combattimento o addirittura non idoneo a indossare l'uniforme:

questi furono, alla fin fine, i più fortunati2.

0001000070 ‣ I rapporti tra fronte di guerra e fronte interno . L'entità numerica delle vittime strinse

il fronte di guerra e il fronte interno in una rete di nuove e complesse relazioni. Riguardo alla

mobilitazione della manodopera nelle economie belliche3 e agli effetti che la guerra ebbe sul lavoro

e sul benessere delle donne esiste una vasta letteratura4. È evidente che la guerra totale entrò a pieno

regime solo quando tutte le nazioni belligeranti divennero industrializzate o si inserirono nel

sistema di commercio mondiale basato sull'industrializzazione. Ma dove il legame tra i due fronti

assunse un carattere tangibile e non puramente evocativo fu nella consapevolezza dell'atrocità della

guerra da parte del mondo civile. Nel 1914-18, tutta la popolazione era informata delle atrocità della

guerra, anche senza mai essersi avvicinata al fronte e nonostante ciò che poteva leggere su molti

giornali e lettere scritte dai soldati in prima linea. Sin dal 1914 aveva visto milioni di rifugiati

provenienti dal fronte in Belgio, Francia, Serbia, Germania orientale, Russia; poi aveva visto i

mutilati e più tardi aveva iniziato a piangere i propri morti. Con l'ultimo anno di guerra,

praticamente ogni famiglia europea era stata in qualche modo colpita.

L'onnipresenza del lutto, caratteristica peculiare della guerra totale, fu già una realtà a partire dagli

anni centrali della guerra. Nel 1916 morì in Francia oltre un milione di soldati e il numero delle

perdite nelle file tedesche si aggirava pressoché sulla stessa cifra. Per i paesi impegnati sul fronte

orientale, la percentuale dei caduti rispetto alle forze effettivamente messe in campo era ancora più

elevata, con la Serbia tristemente al primo posto. Anche lì la morte di massa in proporzioni inaudite

fu una catastrofe condivisa da ogni famiglia che piangesse un caduto. La storia della guerra totale è

la storia di quest'esperienza di lutto collettivo nel corso stesso del conflitto. Il dolore è uno stato

d'animo; la perdita una condizione. L'uno e l'altra sono mediati dal lutto, un insieme di azioni e di

gesti tramite i quali i sopravvissuti esprimono la propria pena e passano per le varie fasi della

perdita5; molti di questi momenti sono vissuti all'interno delle famiglie col sostegno di

organizzazioni sociali. Le manifestazioni di dolore e di lutto, come anche gli atti di cordoglio,

continuarono durante il conflitto e si protrassero per anni dopo l'armistizio. Risulta quindi

assolutamente errato affermare che nella Prima guerra mondiale i civili non fossero consapevoli

dell'atrocità della guerra. È bene ripeterlo: sapevano, soffrivano, piangevano la morte dei propri

cari, anche se i giornali non facevano praticamente mai menzione di questa coscienza, né

riconoscevano l'onnipresenza di questo dolore.

0001000070 ‣ L'esercito come “punta di diamante” della nazione in guerra . L'entità e la durata

dello sforzo bellico richiedevano il riconoscimento popolare dell'esercito quale “punta di diamante”

della nazione in guerra: la serenità del fronte interno aveva un effetto determinante sulla capacità

degli eserciti di proseguire la lotta e, conseguentemente, sull'esito stesso della guerra. E non solo

perché risorse sempre nuove dovevano rimpiazzare i contingenti militari, ma anche perché un

conflitto di queste dimensioni implicava sofferenze e sacrifici tali per le famiglie dei soldati da

indurle a non abbandonare il campo di battaglia.

Riprendendo la definizione di “morale”, inteso come volontà di proseguire lo sforzo bellico da parte

di militari e civili, è possibile affermare che sarà proprio l'azione congiunta di questi due fronti a

condizionare l'esito della guerra, destinata a cessare nel momento in cui una delle due parti avesse

imposto la propria volontà sul morale dell'altra, mostrando l'inutilità di ulteriori sacrifici, in vista di

una vittoria ormai perduta. Per quanto apparentemente scontata, questa tesi ha avuto un peso non

irrilevante nella formulazione di interpretazioni errate riguardanti le cause che hanno determinato la

vittoria degli Alleati e la sconfitta delle Potenze centrali. Nel 1918 la guerra finì allorché sia il

morale dell'esercito, sia quello dei civili tedeschi crollarono, poiché su entrambi i fronti era emersa

chiaramente l'impossibilità della vittoria6. Ma l'evidenza di tale interazione verrà deliberatamente

offuscata dalla tesi di Hitler, secondo la quale i soldati tedeschi avevano dovuto arrendersi perché

traditi da codardi del fronte interno – la leggenda della pugnalata alle spalle7 –. La teoria di Hitler

invertiva di fatto i termini della realtà: una pugnalata, in effetti, era stata sferrata, ma dagli alti

comandi militari tedeschi, che prima avevano trascinato il paese in una guerra perduta in partenza e

poi si erano abilmente scrollati di dosso ogni responsabilità del disastro. Ma l'asserzione di Hitler

sull'esistenza del rapporto tra fronte di guerra e fronte interno metteva in luce un aspetto della

guerra totale molto importante, non solo per il conflitto del 1914-18, ma anche per i successivi. Una

delle lezioni che i nazisti trassero dalla Grande guerra riguardava proprio tale legame: minare il

benessere materiale della popolazione civile avrebbe significato compromettere tutto lo sforzo

bellico. Per tale ragione, nella Seconda guerra mondiale i nazisti fecero in modo di garantire un

livello di vita relativamente alto agli “ariani”, facendo pesare le privazioni unicamente sulle fasce

dei cosiddetti “subumani” [Untermenschen ]: slavi, prigionieri politici, zingari ed ebrei8. Per i

nazisti, gli ariani avevano diritto a un minimo standard di vita, migliore di quello garantito nella

guerra del 1914-18, quando la razione ufficiale era insufficiente a sostentare chiunque. Durante la

Prima guerra mondiale, per evitare la morte per fame, l'intera popolazione tedesca doveva infatti

infrangere la legge, ricorrendo al mercato nero, con la conseguenza di gravi tensioni sociali9.

Rispetto alle Potenze centrali, le nazioni belligeranti rette da sistemi democratici furono più

efficienti nella gestione della vicenda bellica, perché capirono l'importanza del consenso popolare.

Partendo da una situazione di grande vantaggio per l'estesa disponibilità di beni e servizi essenziali,

gli Alleati attribuirono alla distribuzione un valore altrettanto importante, in quanto derivante da una

chiara scelta politica che riguardava la selezione dei destinatari dei beni. La tipologia di governo

contribuì in modo rilevante a determinare l'efficienza bellica degli Alleati, mentre creò ostacoli di

notevole entità ai tedeschi. Secondo la mia tesi, tale differenza fu soprattutto evidente nel fronte

interno e operava attraverso la preesistenza di ciò che l'economista Amartya Sen definisce sistema

di “attribuzioni”, ossia un insieme di norme giuridiche ed etiche che regolano le reti di

distribuzione10. A Parigi e a Londra i diritti dei cittadini – cioè il diritto a un livello minimo di

sussistenza – contribuirono a preservare la comunità imponendo un equilibrio tra la sfera civile e

quella militare nella distribuzione dei beni e dei servizi necessari. A Berlino, dove l'ordine delle

priorità era diverso, l'economia in gran parte finalizzata a sostenere l'apparato militare finì per

distorcere il delicato sistema economico interno. Sembra quindi lecito affermare che la capacità di

adattamento e le migliori condizioni di vita esistenti nei paesi dell'Intesa fossero in parte il riflesso

di un sistema di distribuzione più equo e più efficiente rispetto a quello nemico. In Gran Bretagna

come in Francia, i civili ricevevano una maggior quantità di beni, sia perché la disponibilità era

maggiore, sia perché la loro quota di reddito nazionale era stata preservata, nonostante la crescente

richiesta di uomini e risorse da parte dei vertici militari. I tedeschi trascurarono tale esigenza di

equilibrio e crearono il primo complesso militare-industriale della storia, la cui incomparabile

efficienza nell'attività bellica si sarebbe tradotta in un disastro di dimensioni incontenibili.

Il punto è semplice. In Germania, la struttura fondamentale della vita quotidiana – dal lavoro, ai

salari, ai modelli di consumo – era maggiormente compromessa rispetto alle controparti occidentali.

I fattori che determinarono tale divario vanno ricercati soprattutto nel campo delle relazioni sociali e

nel diverso significato attribuito alla cittadinanza. Da tale sistema di valori derivava il diverso

atteggiamento nel privilegiare le esigenze dell'una o dell'altra sfera, quella civile e quella militare. Il

contrasto divenne manifesto soprattutto nella seconda fase bellica, allorché in Germania

Hindenburg e Ludendorff giunsero al vertice del potere sia nelle forze armate sia nella società

tedesca nel 1916, mentre gli Alleati stavano varando le nuove strutture economiche sia sul piano

nazionale sia su quello internazionale. In definitiva, le differenze fra le attribuzioni di Parigi e

Londra da un lato e Berlino dall'altro forniscono una sorta di esemplificazione delle ben più ardue

prove di carattere politico ed economico imposte dalla guerra alle potenze coinvolte. Prove che

misero in evidenza il diverso approccio verso la cittadinanza rispetto al diritto della popolazione a

una quantità minima di beni e servizi necessari per la conduzione della vita quotidiana. Il governo

di Guglielmo II in Germania non superò la prova, gli Alleati, nel complesso, ci riuscirono.

Quali furono le motivazioni alla base di tale successo? La questione può essere affrontata da due

punti di vista. Il primo prende in considerazione due elementi: la disponibilità complessiva delle

risorse e il controllo dei beni provenienti dalle colonie. È evidente che in un contesto in cui

maggiori sono le privazioni, tanto più aumenta la pressione sui sistemi amministrativi già logori.

Dopo il 1915, gli Alleati raramente si trovarono in condizioni critiche di restrizioni materiali, e

anche in tali occasioni, come nel caso della penuria di carbone, la reazione degli amministratori a

livello nazionale o interalleato fece sì che le scorte fossero messe a disposizione e utilizzate in

comune. In questo contesto è facile capire cosa poteva rappresentare per il benessere dei civili

francesi e inglesi la possibilità di attingere alle risorse coloniali e, per contro, il dramma dei civili

tedeschi di fronte all'assenza di tali scorte.

Il secondo approccio ricalca il metodo d'analisi seguito da Sen, in base al quale è più corretto

esaminare le crisi definendo il tenore di vita non attraverso il carico aggiuntivo di pesi assegnati a

un paniere di beni di consumo, bensì tramite la valutazione del criterio con cui gli apparati sociali e

politici forniscono a ciascun individuo la possibilità di affrontare la vita quotidiana attraverso un

insieme di “capacità e funzionamenti”11. Da questo punto di vista già nel 1914 l'apparato

governativo tedesco aveva una struttura completamente diversa rispetto a quella della Gran

Bretagna e della Francia, e con l'ascesa di Hindenburg e Ludendorff nel 1916 il divario si allargò

ulteriormente. La precedenza assoluta riservata al rifornimento delle forze armate generò

conseguenze sostanziali per la popolazione tedesca. Mentre gli Alleati, in effetti, raggiunsero un

equilibrio, ciò chiaramente non avvenne per le Potenze centrali, e per la Germania in particolare.

Ineguaglianza ed equità furono altri aspetti che influirono sul morale in Germania12. A Parigi e a

Londra, i governanti locali e nazionali si dimostrarono in grado di organizzare, con equità maggiore

rispetto a Berlino, la distribuzione dei beni e dei servizi disponibili, e quindi evitarono che si

ingenerasse quell'atmosfera di sospetto e rancore, colpevole di aver avvelenato la vita della società

tedesca nella fase conclusiva del conflitto. Le autorità civili tedesche, invece, dimostrandosi

incapaci di assicurare quanto meno una parvenza di giustizia nel criterio di distribuzione, furono i

primi rappresentanti del potere che persero la fiducia della popolazione urbana.

La grande offensiva tedesca, iniziata nel marzo del 1918, e il mito dell'invincibilità dell'esercito,

erano riusciti a tacitare lo scontento e le voci di dissenso; ma con l'arrivo dell'estate, allorché tutti si

resero conto che la guerra non poteva essere vinta, quelle voci di scontento tornarono a levarsi

sempre più alte. A quel punto la frattura nella società berlinese non era più recuperabile: migliaia di

persone vagavano per la città alla ricerca di un po' di cibo o di combustibile per sopravvivere,

aspettando ansiosamente notizie dal fronte. E quando le notizie arrivarono fu la fine. Svanita anche

l'ultima speranza di vittoria, non restava più nulla a sostenere un regime che era fallito letteralmente

su tutti i fronti : su quello interno, dove non aveva saputo distribuire neppure i viveri di prima

necessità; su quello di guerra, dove non aveva saputo ottenere la vittoria promessa.

Ci sembra opportuno accennare a un altro aspetto che influì sul dispiegamento della guerra totale. Si

tratta del blocco economico attuato dagli Alleati sin dal primo giorno di guerra. Imposto

inizialmente per impedire l'approvvigionamento dell'esercito tedesco, con il passare del tempo

assunse l'obiettivo di ridurre tutta la popolazione civile della Germania e dell'Austria-Ungheria in

uno stato di prostrazione fisica tale da spingerla a esigere la cessazione del conflitto. In tal senso, si

deve quindi parlare ancora una volta di condotta bellica totale. Non si trattava certo di una strategia

nuova, anzi, sin dall'antichità gli assedi avevano avuto questo scopo. Nuova nella Prima guerra

mondiale fu la dimensione del fenomeno, sia per le contromisure tedesche adottate per forzare il

blocco, sia per la durata del provvedimento. Più il blocco alleato si stringeva, più violenta era la

risposta della flotta sottomarina nemica, che sferrava attacchi dapprima alle navi alleate, poi anche a

quelle di stati neutrali. Uno degli episodi più gravi fu, nel 1915, l'affondamento del transatlantico

britannico Lusitania al largo della costa irlandese. Si trattò di un crimine di guerra, come

pretendevano le forze alleate, oppure nelle stive della nave erano state veramente nascoste, dal

Ministero inglese delle munizioni, armi il cui peso la fece colare a picco in pochi minuti? Non ci è

dato saperlo, ma sembra lecito supporre che la verità non stesse da una parte sola.

Anche la continuazione del blocco dopo l'armistizio del 1918 ebbe ripercussioni notevoli. Quando

la Germania capitolò sul campo di battaglia e la sua popolazione – malgrado le affermazioni dei

politici tedeschi – non poteva in alcun modo costituire una minaccia, Francia e Inghilterra

protrassero comunque il provvedimento fino al 28 giugno dell'anno successivo, spinte quasi

unicamente dal desiderio di punire la popolazione nemica per la follia dei suoi governanti. Gli

Alleati sapevano bene che infierire sui civili dopo un armistizio significava commettere un crimine

di guerra, ma ebbero il pieno appoggio dell'opinione pubblica. Se l'esercito era la punta di diamante

della nazione in guerra, e questa punta non era più in grado di colpire, allora, in condizioni di guerra

totale, la nazione, cioè anche le donne, i bambini, gli anziani, doveva essere sottoposta a un castigo

collettivo e a privazioni supplementari. Per certo, i setti mesi di proroga del blocco, dall'11

novembre 1918 al 28 giugno 1919, costarono agli Alleati la perdita di gran parte della superiorità

morale che detenevano sulla controparte, ma a nessuno importava: la brutalizzazione della guerra

comportava che anche i civili ne pagassero a lungo le atroci conseguenze.

0001000070 ‣ La mobilitazione dell'immaginario collettivo . Si è insistito finora sulle

caratteristiche strutturali della guerra totale e sull'importante funzione svolta in essa dal

mantenimento del morale. La guerra totale non può essere compresa senza esplorarne la storia

culturale e la capacità di far leva sulla devozione alla patria e sui pregiudizi della popolazione non

combattente13. Tali aspetti saranno approfonditi qui di seguito.

Il massacro su vasta scala esigeva una giustificazione. Per mantenere inalterato l'impegno nello

sforzo bellico sul fronte interno, infatti, ogni nazione belligerante organizzò elaborate campagne

culturali. Ma le sempre più numerose iniziative disposte dagli enti governativi erano meno

importanti della tendenza affermatasi nella società civile a promuovere campagne imperniate

essenzialmente su due obiettivi: temprare la volontà dei civili di andare avanti e smorzare il minimo

accenno di dissenso, rendendo così impossibile concepire alternative diverse dalla vittoria o dalla

sconfitta totale. Questo genere di propaganda tutto sommato funzionava. I sentimenti sfavorevoli

alla guerra si intensificarono con il perdurare del conflitto, ma, a eccezione del caso della Russia, il

dissenso non fu in grado di abbreviare anche di poco la durata dello scontro armato. In questa

importante mobilitazione culturale, la propaganda di stato aveva solo un ruolo limitato, consistente

nel verificare che i messaggi provenienti dal basso promuovessero con efficacia la necessità di

continuare a combattere. Il Grande Fratello non ebbe bisogno di generare consensi negli anni tra il

1914 e il 1918; al contrario, la Grande guerra mise in evidenza un'inquietante verità comune a tutti i

paesi coinvolti: l'inclinazione naturale della società a generare al proprio interno l'impegno di

proseguire una guerra di inusitata atrocità.

Senza dubbio, le élite politiche e sociali tentarono di manipolare l'opinione pubblica, non

disdegnando di far ricorso anche alla censura e alla detenzione, ma in realtà si trattò di interventi

senza grande impatto: lo sforzo per mobilitare l'immaginazione proveniva quasi esclusivamente dal

basso14. Tale sforzo aveva un carattere multiforme e decentralizzato. Fra il 1916 e il 1917 si

assistette a una nuova mobilitazione spontanea in cui veniva espressa la volontà popolare di

proseguire le ostilità, senza che fosse necessario l'intervento del governo o di altre organizzazioni.

Specialmente dopo le grandi battaglie di Verdun e della Somme, nel 1916, il controllo pressoché

completo delle iniziative fu assunto dal settore privato. Prodotti culturali di gusto kitsch, thriller e

varie trasmissioni d'intrattenimento popolare diffondevano messaggi dal forte impatto sulle masse,

in cui si esaltavano le virtù nazionali e la malignità dell'avversario15. Notevole sviluppo conobbero

il music-hall e l'industria del grammofono, che proponevano atmosfere sommesse o esaltanti a una

popolazione sempre più stanca e provata16.

Anche gli artisti d'avanguardia ebbero un ruolo di rilievo nello stimolare l'anelito alla vittoria, ruolo

che può apparire alquanto sorprendente, considerato il carattere cosmopolita dell'arte nell'anteguerra

e la tendenza tipica dei rappresentanti di quel mondo ad assumere atteggiamenti anticonvenzionali

che sfidavano le idee e le sensibilità borghesi. La Grande guerra, però, aveva impresso una forte

connotazione nazionalista ai movimenti artistici, i cui esponenti, uniti nella ricerca relativa

all'esplorazione di forme, colori, tonalità e immagini, si trovarono divisi dopo il 1914 su fronti

opposti. Per illustrare lo sviluppo del patriottismo d'avanguardia e i problemi che si trovò a

fronteggiare ricorriamo a due insoliti esempi di mobilitazione dell'immaginario: il balletto Parade,

nato dalla collaborazione di artisti come Cocteau, Picasso, Satie, Massine e Diaghilev, e il film

J'accuse di Abel Gance. Queste due opere avevano in comune il tema patriottico ed entrambe, sia

pur in modo diverso, finirono per trascendere il loro intento iniziale.

L'ispiratore di Parade fu Jean Cocteau, curatore insieme a Paul Iribe della rivista “Le Mot” uscita

per la prima volta nel novembre del 1914 con il proposito di difendere “la pura tradizione francese”

dal “ciarpame di Monaco” e Berlino, e di ristabilire il “buon senso, l'equilibrio e l'ordine

intellettuale”. All'entrata in guerra dell'Italia, la copertina di “Le Mot” uscì con il profilo di Dante e

un titolo sintetico: “Dante avec nous”. In sintesi, nel conflitto delle culture il tradizionalismo

patriottico era comunemente praticato e perfino l'arte d'avanguardia aveva perso il suo spirito

internazionale, critico, indipendente e dirompente, per assumere il nuovo ruolo di promotrice dei

valori nazionali contrapposti ai volgari gusti tedeschi. Due anni più tardi, con Parade, Cocteau

esaltò la supremazia culturale degli Alleati attraverso un'altra forma d'arte. L'allestimento ricalcava

uno spettacolo forain, con un baraccone da fiera, imbonitori e passerelle smontabili sulle quali i

ballerini rappresentavano la parade, cioè la sfilata di giocolieri e funamboli che si esibivano prima

dello spettacolo per attirare la folla nel circo. La messa in scena del balletto rappresentò

un'occasione irripetibile: amalgamare il cubismo di Picasso, l'arte dei Ballets Russes e la musica di

Erik Satie17. Cocteau era l'indispensabile elemento di mediazione fra gli artisti di forte

temperamento impegnati nella realizzazione dello spettacolo: Léon Bakst per i costumi, Léonide

Massine per la coreografia, Satie per la musica, con una partitura dalla velata ironia che alludeva al

ragtime, ma in uno stile “typiquement français sans être debussyste”18. E infine Picasso per le

scene, i costumi e il sipario.

Il sipario presentava i temi tipici del periodo di collaborazione di Picasso con la compagnia dei

Ballets Russes in Italia nel 1916. Sullo sfondo si stagliava il Vesuvio; a destra erano ritratti due

arlecchini ispirati alla tradizione della commedia dell'arte, dei contadini in abiti popolari

tradizionali, un marinaio italiano, un chitarrista spagnolo, un uomo di colore e un cane; a sinistra,

una scena da circo, con un'amazzone che allunga la mano per prendere una scimmietta e un cavallo

alato che allatta il suo puledro. Quando il sipario si alzò, il 18 maggio 1917 al Théâtre du Châtelet

di Parigi, il pubblico si trovò di fronte a una scena desueta e sconcertante: il profilo di una città in

stile cubista, con prospettive assolutamente anomale tracciate nei caratteristici colori grigio e verde.

Sul palco i ballerini sfilavano interpretando un prestigiatore cinese (Léonide Massine), una ragazza

americana (Maria Shabelska) e due acrobati (Lydia Lopukhova e Nicolas Zverev), ai quali si

affiancavano due manager, impresari dello spettacolo, con particolari costumi di ispirazione cubista

realizzati come costruzioni in rilievo, che li rendevano alti circa due metri e mezzo. Il manager

francese trasportava il suo paesaggio cubista su un abito da cerimonia; quello americano, in

cappello a tuba, aveva sulle spalle i grattacieli di Manhattan, come una sorta di manifesto

pubblicitario vivente. In origine avrebbe dovuto esserci anche un terzo manager, a cavallo, ma nel

corso delle prove venne eliminato, lasciando solo il cavallo rampante, interpretato da due uomini

che si muovevano sotto un unico costume.

La reazione del pubblico fu un tumulto. Le urla erano talmente alte, racconterà poi Diaghilev, da far

pensare che fosse caduto il lampadario. All'entrata in scena dei ballerini, l'unità culturale della

nazione vacillò. La stridente visione di ciò che essi erano in realtà, “pezzi ambulanti di arte

cubista”, riaccese con imprevedibile violenza la vecchia diatriba tra arte d'avanguardia e gusto

convenzionale. Il giorno seguente, le critiche furono tiepide o negative. Cocteau si era spinto troppo

avanti: una celebrazione della causa alleata si era trasformata in una “cause célèbre” con commenti

accesi, risposte astiose e insulti di ogni genere. A una critica alla sua musica Satie rispose:

Monsieur et cher ami,

Vous êtes un cul, mais un cul sans musique.

Erik Satie19.

La spinta conservatrice della cultura bellica non lasciava spazio alla sperimentazione, specialmente

in forme che si scostavano così radicalmente dalle convenzioni romantiche del balletto. In un certo

senso, Parade era una metafora perfetta della propaganda bellica. E nella figura dell'imbonitore, che

cerca di attrarre il pubblico nel tendone, si integravano l'aspetto commerciale e l'aspetto concreto

della propaganda. Il messaggio in favore della guerra e del sistema di vita proprio di ogni nazione

contendente doveva assolutamente essere venduto; per farlo, si mise in atto la campagna più

elaborata e a più larga diffusione mai realizzata prima. Tanto il soggetto di Cocteau quanto il sipario

di Picasso attingevano alla cultura popolare – la tradizione della commedia dell'arte – e ne

utilizzavano le immagini e il significato evocativo per celebrare la causa degli Alleati. Anche gli

Stati Uniti, nonostante fossero appena entrati in guerra, trovavano posto nella rappresentazione. Più

oscuro è il simbolismo impiegato per le altre potenze alleate, e in realtà risulta alquanto difficile

capire se la Gran Bretagna (o la Russia) fossero in qualche modo comprese in questa immagine di

gusto latino. A prescindere dalle licenze artistiche, ciò che Parade trasmetteva era il senso della

guerra come teatro, carnevale di sangue, evento culturale e militare al contempo.

Il cinema creò analoghe rappresentazioni del conflitto fra culture. Anche in questo caso, l'aspetto

commerciale nella propaganda proveniente dal basso ebbe un ruolo importante, benché la censura

ponesse maggiori limitazioni alla serie di immagini che potevano essere mostrate al pubblico. Ma

talvolta i film finivano per acquisire una vita autonoma, presentando immagini altrettanto scioccanti

di quelle di Parade. Uno di questi fu appunto J'accuse di Abel Gance, girato nel 1918 e uscito dopo

l'armistizio. Il film si apriva sul tono della rivendicazione patriottica, ma si spingeva verso

l'esplorazione del regno mitico della “generazione perduta”.

Nato nel 1889 a Parigi, Gance aveva iniziato a farsi un nome già nell'anteguerra nel mondo del

teatro, soprattutto con il soggetto della Vittoria di Samotracia, messa in scena da Sarah Bernardt.

Riformato all'inizio del conflitto per motivi di salute, iniziò a occuparsi di cinema, vendendo

sceneggiature alle principali case di produzione cinematografica francesi, Gaumont e Pathé. In

seguito, fra il 1914 e il 1916, intraprese anche la carriera di attore e di regista. Era affascinato

dall'effetto deformante prodotto da specchi e lenti, in grado di creare immagini che avrebbe poi

definito “visioni soggettive”. Il film J'accuse, finanziato in parte dalla Pathé, ricevette

l'approvazione per l'inizio delle riprese da parte della sezione cinematografica dell'esercito, per la

quale Gance lavorava dal 1917. Il titolo, un chiaro riferimento alle atrocità commesse dai tedeschi e

alla loro responsabilità nella guerra, rivela l'intento di stimolare lo spirito patriottico.

La pellicola venne proiettata per la prima volta alcuni giorni dopo l'armistizio, davanti a un

pubblico composto da rappresentanti delle varie forze alleate, all'Hôtel Dufayel, sugli Champs

Elysées. La prima proiezione pubblica si tenne nel marzo del 1919, al Gaumont Palace; nel maggio

del 1920 seguì la prima a Londra e, a distanza di un anno, quella di New York, nel corso della quale

Gance dedicò il film al presidente Harding. In America conobbe D. W. Griffith, tramite il quale il

film sarebbe poi stato acquistato dalla United Artists: il successo commerciale andò al di là di ogni

aspettativa, è non è difficile comprenderne le ragioni. Convenzionale nella struttura, la vicenda si

imperniava su un classico triangolo amoroso, ambientato in un villaggio del Midi. Il film si apre con

una farandole, una danza locale, per poi introdurre il personaggio di Edith Laurin (interpretata da

Maryse Dauvray), la moglie infelice di François (Romuald Joubé), individuo brutale, con un'insana

passione per la caccia, i cani e il sangue. L'assai più raffinato Jean Diaz (Severin Mars), un poeta, è

attratto da Edith. La donna trova consolazione nella sua compagnia e nelle sue poesie

magniloquenti. Uno dei componimenti, intitolato Les pacifiques, dipinge con toni forti i sentimenti

idilliaci che la natura e la stessa Edith gli ispirano. Mentre Jean è intento a leggere a Edith le sue

poesie, François, che spia la scena, punta il fucile su un passero e lo ammazza. La violenza

dell'uomo viene messa in evidenza da Gance in un'altra insolita scena: lo stupro della moglie e la

sua disperata sottomissione sessuale.

Allo scoppio della guerra, François viene chiamato subito alle armi, mentre a Diaz restano alcune

settimane prima di raggiungere la sua unità. Per proteggere l'onore, François costringe la moglie a

raggiungere la sua famiglia, a est. Seguono poi notizie terribili: i tedeschi hanno occupato il

villaggio dove è andata a vivere e un soldato tedesco la violenta. A tale notizia, Diaz scaglia sui

tedeschi il suo J'accuse e va immediatamente ad arruolarsi. Ultimato il corso da ufficiale, viene

assegnato alla stessa unità in cui il rivale presta servizio come soldato semplice. I due tuttavia si

riconciliano quando Diaz si offre per una missione suicida al posto del rivale. Fra loro viene a

crearsi un legame sempre più forte che porterà entrambi a rivelare il proprio amore per Edith.

Fino a questo punto la vicenda segue gli elementi tipici del melodramma sentimentale. Ciò che

rende J'accuse un film assolutamente inconsueto è il finale. Nell'ultima scena Diaz, l'eroe, comincia

a dare segni di squilibrio, scappa dall'ospedale e torna al villaggio. Qui riunisce gli abitanti e

racconta un sogno, che ha inizio in un cimitero di guerra con le croci di legno piantate

obliquamente. Nelle sequenze successive, appare sullo sfondo una grande nube nera e una serie di

figure umane simili a fantasmi emergono magicamente dal terreno. Con i corpi avvolti in bende

lacere, alcuni zoppicano, altri camminano tendendo avanti le braccia come i ciechi, altri ancora si

muovono barcollando simili al mostro di Frankenstein. Lasciano il campo di battaglia e,

percorrendo strade di campagna, attraversano la Francia per tornare ai rispettivi villaggi. L'obiettivo

della marcia è vedere se il loro sacrificio è stato vano: troveranno la meschinità e la grettezza della

vita civile, l'infedeltà delle mogli e la venalità degli abitanti del villaggio. La vista dei caduti

riempie questi ultimi di terrore e li induce a condurre una vita dignitosa. I morti tornano alle loro

tombe: la loro missione, adesso, è compiuta. Dopo aver raccontato il sogno, il poeta, ormai

completamente pazzo, comincia a urlare accuse al sole, colpevole di rimanere imperturbabile

mentre la guerra continua. Alla fine il poeta muore.

La sequenza dei morti che risorgono dalle tombe è una delle scene più grandiose degli esordi della

storia del cinema. La sua forza è resa ancora più pregnante se si considera che la maggior parte

degli uomini che apparivano sullo schermo erano veri soldati francesi, prestati a Gance dall'esercito

per recitare nel film. L'assistente alla regia era Blaise Cendrars, che aveva perso il braccio destro

combattendo nella Champagne con la divisione marocchina nel settembre del 1915. Mentre

Cendrars sopravvisse alla guerra, molti dei soldati che avevano interpretato la parte dei morti in

J'accuse tornarono al fronte negli ultimi mesi del conflitto e furono uccisi. Alcuni di quelli che si

vedono recitare la parte dei morti poco dopo morirono effettivamente. Nell'episodio del “ritorno dei

morti”, Gance seppe dare espressione a un surrealismo visionario che si manifestava attraverso un

linguaggio romantico con toni inquietanti. Il film J'accuse cominciava come una normale pellicola

di propaganda imperniata sulla nobiltà dello sforzo bellico francese contrapposta alla barbarie

germanica. Ma avvalendosi dell'assistenza di Blaise Cendrars, che aveva conosciuto il carattere

abominevole della guerra, Gance elevò il film da una pietà convenzionale a toni trascendentali.

La cristologia del finale del film J'accuse non è velata, ma stringente. Porta il segno del

romanticismo di un uomo che, stando a un critico dell'epoca, pretendeva di essere

contemporaneamente Victor Hugo, Henri Barbusse e D. W. Griffith20. Se si aggiunge a ciò un tocco

di Nuovo Testamento, è subito chiaro da dove Gance abbia tratto le immagini che fecero innalzare

il suo messaggio dalla dimensione del melodramma a quella del mito. Gance non era contrario alla

guerra in senso assoluto, ma alla tendenza, chiaramente presente in alcuni giornalisti e politici, a

dimenticare le sofferenze sopportate dai soldati. Un messaggio sicuramente pericoloso da

diffondere, in quanto poneva il tema spinoso dello sfruttamento della guerra da parte di

connazionali senza scrupoli. Questo tema è estremamente frequente nei giornali e nelle lettere dei

soldati21. Tradotta in forma cinematografica, un'accusa di questa natura suscitava un dubbio

terribile: forse i sacrifici dei soldati al fronte erano stati inutili, non perché non avessero condotto

alla vittoria, ma per la mancanza di senso morale dei popoli per cui si combatteva. Gance seppe

catturare il senso di un debito insoluto e insolubile che i vivi avevano nei confronti dei caduti22: è

per questo che la conclusione del film assume un carattere pregnante, del tutto differente dal tono

lacrimevole dell'inizio. In effetti, Gance si era lanciato in un tipo di impresa allorché era in pieno

sviluppo la propaganda a favore della guerra, mentre si era trovato coinvolto in una ben diversa

situazione: evocare la presenza della morte nello scenario bellico e post-bellico. Il suo romanticismo

era semplicemente andato fuori controllo.

È importante rilevare che solo occasionalmente la visione del regista riesce a superare la sua

magniloquenza. Proprio in questo, probabilmente, risiedeva la sua forza nascosta. Il messaggio

raggiungeva il pubblico attraverso una combinazione di “vecchio” e “nuovo”. Cocteau, invece, non

era riuscito a trovare il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione e, considerando la forma

espressiva adottata, forse nessuno avrebbe potuto riuscirci. Gance si impegnò nella sperimentazione

per giungere a raccontare da un lato comuni storie d'amore e di patriottismo e, dall'altro, immagini

trascendentali di sogni, resurrezione e redenzione. D'altra parte, mentre J'accuse è un'opera d'arte

superata, Parade resta e resterà ancora nella memoria. Il risultato ottenuto all'epoca da Gance,

comunque, non deve essere sottovalutato poiché il regista riuscì a immergere il pubblico in un

universo familiare per poi trasportarlo in un mondo lontano e astratto, quello magico delle trincee e

quello mitico dei morti. In entrambi gli esempi presentati, si può osservare come il coinvolgimento

dell'immaginazione ai fini bellici abbia preso direzioni inattese. Nessuna autorità militare o politica

aveva condizionato Cocteau o Gance in qualche modo. Furono loro a concepire forme d'arte che si

adeguavano a una guerra di una modernità senza precedenti. Cocteau e Picasso si servirono del

cubismo per convogliare messaggi radicati nella cultura ottocentesca e nella commedia dell'arte.

Analogamente, Gance ricorse al mezzo più moderno dell'epoca – il cinema – per trasmettere un

messaggio antico sull'amore, il sacrificio, la redenzione. In altri termini, nella storia culturale

dell'epoca bellica si individua una tendenza a rivalutare e a imprimere nuova vita alle forme

tradizionali, in un conflitto di stupefacente modernità. Ben lungi dal creare le premesse di una

rivoluzione culturale, la Grande guerra rappresentò essenzialmente un momento

controrivoluzionario, il tempo in cui “il vecchio” si disintegrava per conferire senso a un genere di

guerra che il mondo non aveva mai visto prima23.

0001000070 ‣ La creazione di una cultura dell'odio e il genocidio degli armeni . La demonizzazione

del nemico, in un contesto di guerra totale, si rivelava indispensabile a una mobilitazione culturale

di massa. Si trattava di una tattica già utilizzata in passato (si pensi alle guerre di religione o alla

propaganda della Riforma e della Controriforma). Fu però l'aggiunta di questo fattore agli altri

elementi del quadro generale a cambiare radicalmente il modo di concepire la guerra e a dare

origine a uno scenario assolutamente nuovo e imprevisto, che divenne terreno fertile per quella che

Peter Gay ha definito la “coltivazione dell'odio”24. Questo sforzo creò il contesto per crimini di

guerra di una portata e di un genere fino ad allora inimmaginabili: mi riferisco al genocidio come

una caratteristica peculiare della guerra totale.

È importante sottolineare la natura contingente di questa tesi; infatti, sebbene non tutte le nazioni

coinvolte in guerre totali abbiano fatto ricorso al genocidio, la guerra totale ha comunque creato le

condizioni che lo hanno reso possibile. Il trattamento brutale di milioni di persone ha contribuito a

innalzare radicalmente la soglia di tolleranza alla violenza di alcune civiltà impegnate in conflitti

armati. La guerra totale agisce come un virus ed è in grado di infettare numerose popolazioni. La

maggior parte resta immune al contagio25 grazie al proprio ordinamento giuridico, all'educazione, a

credenze religiose, a tradizioni militari o a particolari tipi di usanze o altre convinzioni e pratiche.

Altre, non altrettanto fortunate, sono sprovviste di anticorpi (se si vuole utilizzare la stessa

metafora) e cedono all'infezione che causa quindi grandi sofferenze ai civili inermi. Il genocidio

può prendere forma in presenza di tali condizioni e in un contesto di guerra totale, come avvenne

nella Prima guerra mondiale.

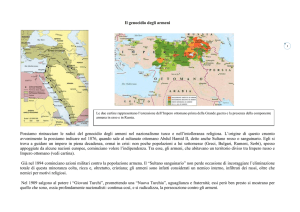

Questo preambolo è necessario per comprendere quali siano state le cause che portarono al

genocidio perpetrato in Turchia nel 1915, nel corso della Grande guerra. Per decenni le autorità

turche hanno negato ogni accusa, ma i dettagli di quella serie di sconcertanti crimini di guerra sono

ben noti. Ciò che invece non tutti hanno colto è la loro natura rivoluzionaria26. Il 25 aprile 1915,

alcune ore prima dell'alba, gli Alleati sbarcarono a Gallipoli, nel tentativo temerario, destinato al

fallimento, di eliminare la Turchia dallo scacchiere della guerra. Quella stessa notte le autorità

turche diedero inizio alla repressione dei nemici interni: le comunità armene, formate da circa due

milioni di individui e concentrate nel nord-est dell'Anatolia (sul confine con i territori sovietici), ma

disseminate anche altrove in tutto l'Impero ottomano. Quel 25 aprile, con la complicità del buio,

diverse centinaia di armeni (tra i quali intellettuali, giornalisti, liberi professionisti, uomini di chiesa

e d'affari) furono sequestrati e uccisi. Gran parte dei notabili della comunità perse la vita quella

notte. Nei due anni successivi, la popolazione armena dell'Impero ottomano venne sradicata con la

forza e spinta verso le regioni desertiche della Mesopotamia. In questo processo morirono tra

500.000 e un milione di armeni inermi, uccisi o stremati dalle intemperie e dalle malattie contratte

nei campi di prigionia o nel deserto siriano. Le statistiche relative alle atrocità di qualunque natura

non sono mai precise o facilmente verificabili ma, anche se si ipotizza una stima per difetto sulla

base della scala e delle dimensioni dei luoghi di deportazione, è possibile affermare che le perdite

umane ammontarono al 50% dell'intera popolazione precedente al 1914. Nella fase centrale della

guerra, gran parte di una comunità prospera e ben radicata sul territorio, con caratteristiche culturali

e religiose peculiari, venne spazzata via; furono condannati a morte a causa della loro identità e

origine. In altre parole, a causa della loro etnia furono vittime di un innegabile crimine di guerra che

rappresentò un chiaro precedente dello sterminio nazista degli ebrei. Come poté avvenire questo

massacro?

Le tensioni tra armeni cristiani e turchi musulmani risalivano a ben prima della Rivoluzione turca

del 1908. Nel 1894 e nel 1896 i tentativi separatisti degli armeni erano stati soffocati nel sangue.

Dopo la rivoluzione del 1908 il nazionalismo turco, promosso dai Giovani turchi, mutò la natura

della rivalità tra le due comunità, gettando sugli armeni del territorio un'ombra ancora più cupa di

avversione e minaccia. Lo scoppio della guerra nel 1914 sembrò giustificare i timori della Turchia,

poiché alcune unità armene servivano al fianco delle forze russe nella regione del Caucaso e

parevano costituire una minaccia come quinta colonna dietro le linee turche. Il 20 aprile 1915, dopo

un periodo di sporadici scontri tra le due comunità, i turchi attaccarono gli armeni nella parte est

della città di Van, ma vennero respinti e persero sul campo 18 uomini. Questa “rivolta” servì da

pretesto per l'arresto notturno e l'uccisione di molte personalità di spicco della comunità armena

avvenuti quattro giorni dopo quell'episodio, ossia proprio nel giorno in cui la Turchia subiva il

tentativo di invasione da occidente. Il fallimento dello sbarco degli Alleati a Gallipoli diede il via,

nei mesi successivi, a una sequela di misure repressive contro i civili armeni. Se lo sbarco avesse

sortito esito positivo, portando a una rapida avanzata su Costantinopoli, la tragedia armena non

avrebbe mai avuto luogo. L'incapacità di ottenere una rapida vittoria condannò gli armeni all'esilio e

ad atroci sofferenze. Dopo Gallipoli il regime turco si trovò circondato su tutti i fronti. La decisione

di espellere gli armeni fu presa in questo clima di invasione e di grandi perdite tra le forze turche,

mentre erano impegnate sia a ovest (a Gallipoli), sia nel Caucaso contro le armate russe e armene.

Pare improbabile che il triumvirato turco formato da Taalat Pascià (ministro degli Interni), Enver

Pascià (ministro della Guerra) e Ahmed Gemal (ministro della Marina) abbia mai emesso

espressamente un ordine scritto per lo sterminio degli armeni. Non vi è dubbio che queste persone

furono i diretti responsabili delle deportazioni di massa, ma la sola deportazione – una strategia

antica nella Turchia del XIX secolo – non costituiva di per sé un genocidio, pur avendo causato la

morte di molti anziani, dei più deboli e degli infermi. Fu il contesto della guerra totale a trasformare

quel crimine di guerra in un genocidio vero e proprio: in brevissimo tempo la deportazione si

tramutò in uno sterminio di massa con abusi di ogni genere e la condanna alla fame di un intero

gruppo etnico, considerato potenzialmente pericoloso per un regime autoritario in stato di guerra.

Durante la Prima guerra mondiale la sobillazione fu una strategia universalmente adottata,

legittimata dal fatto che tutte le principali potenze coinvolte nel conflitto erano anche grandi imperi.

I tedeschi alimentarono il fuoco della ribellione in Irlanda e in Russia, nonché in Messico; gli

inglesi e i francesi fecero altrettanto nell'Impero austro-ungarico; i russi agirono invece sugli armeni

stanziati sul comune confine turco. Solo in Turchia, però, la minaccia di una ribellione portò allo

sterminio di centinaia di migliaia di “sovversivi” (uomini, donne e bambini). Quanto appena detto

fa intuire che lo spettro di una possibile rivolta in un impero multietnico in tempo di guerra non

fosse una ragione sufficiente a scatenare un genocidio, benché significasse più che mettere alla

prova i deboli legami esistenti all'interno delle compagini imperiali. Il genocidio fu invece scatenato

dalla guerra totale, un nuovo genere di conflitto che annullò completamente la distinzione tra

obiettivi militari e obiettivi civili, facendo della strategia del terrore un mezzo per sopprimere quelle

comunità interne sospettate di offrire al nemico un tacito supporto o un aiuto concreto.

L'idea di “guerra totale” non è nata in Turchia, ma in Occidente: le guerre napoleoniche in Spagna e

Russia coinvolsero sia civili sia forze di irregolari e la Guerra di secessione americana,

cinquant'anni dopo, portò a un'ulteriore radicalizzazione della violenza nei conflitti armati. L'8

settembre 1870 fu infatti un americano (il generale Philip Sheridan) e non un turco a confidare al

futuro cancelliere tedesco Otto von Bismarck che la “migliore strategia” in guerra

consiste in primo luogo nel colpire l'armata nemica il più duramente possibile, quindi nel causare ai

civili sofferenze così immani da costringerli a desiderare la pace e da imporre ai propri governi di

capitolare. Alle persone non dovevano rimanere che gli occhi per piangere le miserie della guerra27.

Le “persone” a cui si riferiva erano sì secessionisti, ma parlavano la medesima lingua, molte

condividevano la stessa religione e spesso erano addirittura legate da parentela. A cosa poteva

giungere la brutalità della guerra, se non era messa a freno neppure da simili legami culturali? Nel

1914, quando la Turchia entrò nel conflitto al fianco delle Potenze centrali, antiche tensioni etniche

si fusero con le nuove e letali dinamiche della guerra totale che fu scatenata contro i nemici interni a

opera di un esercito corrotto e privo di disciplina, determinando il massacro degli armeni. Nel corso

dei decenni erano stati compiuti diversi sforzi per ammodernare l'esercito turco. Già negli anni

Trenta dell'Ottocento, Helmuth von Moltke, divenuto in seguito capo di Stato Maggiore

dell'esercito prussiano e artefice della sconfitta delle armate francesi nel 1870, era stato inviato a

Costantinopoli con il compito di riformare le forze armate. Purtroppo il problema di fondo,

impossibile da eliminare nonostante i saggi consigli dell'alto comandante tedesco, era rappresentato

dalla diffusa corruzione all'interno dell'esercito, speculare a quella esistente nella società turca. Nel

1915 i soldati e gli irregolari erano ancora sottopagati e costretti ad approvvigionarsi con le proprie

forze, proprio come ai tempi in cui von Moltke aveva servito nell'esercito turco in Armenia e in

Egitto. I rifornimenti destinati alle forze armate erano venduti sul mercato nero per poi tornare agli

uffici governativi da dove erano partiti. Le unità turche, per sopravvivere, compivano scorribande e

razzie, ormai endemiche nel territorio accidentato della regione al confine con la Russia.

A partire dalla metà del 1915 questi gruppi d'assalto distrussero e depredarono numerosi villaggi e

città armene; banditi con l'uniforme turca e soldati sottopagati e malnutriti uccidevano restando

impuniti, maltrattavano gli armeni e li deportavano a sud verso campi di concentramento o zone di

confino incustodite in aree desolate del deserto della Mesopotamia.

Il massacro univa gli elementi peggiori del “vecchio” e del “nuovo”. È vero che nel 1915 l'Impero

ottomano combatteva per la propria sopravvivenza, ma la genesi delle deportazioni degli armeni

ebbe anche motivazioni ben più venali. La resistenza armata armena, che disponeva di forze esigue

ma agguerrite, fornì ai leader turchi una giustificazione di comodo per impadronirsi di proprietà,

terre e beni appartenenti alla comunità armena. Il crimine di cui si macchiarono inizialmente fu il

furto e la violenza su vasta scala, in maniera simile a quanto avvenuto nei primi anni Novanta del

secolo scorso nelle operazioni di “pulizia etnica” perpetrate dai serbo-bosniaci ai danni dei

musulmani e dei croati o in Ruanda dagli hutu ai danni dei tutsi. I turchi volevano effettivamente

liberarsi degli armeni, ma volevano anche impadronirsi delle loro ricchezze ed erano disposti a

uccidere, torturare e a far ricorso a ogni tipo di violenza pur di riuscirci. Le motivazioni avevano

radici antiche, ma il metodo era nuovo e agghiacciante: identificare un intero popolo come nemico

interno e deciderne semplicemente l'annientamento.

Questo crimine non era affatto ignorato. Vi furono numerosi testimoni della deportazione e del

massacro del popolo armeno. Johannes Lepsius, missionario tedesco in Turchia e direttore della

Deutsche Orient Mission e della Società armeno-tedesca, ben conscio di quello che stava

accadendo, compilò un rapporto dettagliato sulla situazione e indirizzò il suo resoconto a

personalità di spicco a Berlino, nella speranza che potessero in qualche modo adoperarsi per

fermare le uccisioni. La censura impedì però la divulgazione di una notizia tanto scomoda per

l'alleato della Germania. Le parole di Lepsius erano inequivocabili: nel rapporto riferiva che tre

quarti dei civili armeni erano stati spogliati dei loro averi e cacciati dalle loro case; inoltre se

rifiutavano di convertirsi all'Isla°m, venivano uccisi o deportati nel deserto. Solamente un settimo

della popolazione sfuggì alla deportazione. Lepsius indicava nei circoli politici vicini al Partito

Unione e Progresso i responsabili delle deportazioni, benché esse fossero autorizzate da un decreto

governativo. In diverse città i “circoli” dei Giovani turchi reclutavano gruppi di briganti e

delinquenti per “trasferire” i deportati fuori dalle città e rubare, violentare e uccidere quando era

opportuno.

Le testimonianze degli armeni sopravvissuti confermano il resoconto di Lepsius. A Bayburt

vivevano 17.000 armeni: nelle prime due settimane di giugno, circa settanta tra gli uomini più in

vista della comunità vennero imprigionati o portati sulle colline, probabilmente per essere fucilati,

mentre il vescovo armeno fu impiccato insieme ad altri sette notabili. Altri uomini che si rifiutarono

di lasciare Bayburt furono uccisi sul posto. Il resto della popolazione della città e dei villaggi

limitrofi venne diviso in tre gruppi e deportato. Sull'orrore di quel viaggio è rimasta la

testimonianza di una vedova. La donna fu deportata insieme alla figlia e ad altre 500 persone il 14

giugno 1915. Nel racconto emerge un dettaglio agghiacciante: il prefetto turco della città augurò

loro un “buon viaggio”. Il convoglio era scortato da quindici gendarmi, ma due ore dopo la partenza

venne assalito da briganti armati che, in combutta con le “guardie”, spogliarono gli armeni di tutti i

loro averi. Nella settimana seguente tutti i maschi di età superiore a 15 anni vennero percossi a

morte, mentre le donne giovani e i bambini furono sequestrati e condotti altrove. Col proseguire

della marcia, per strada si cominciarono a incontrare i corpi degli armeni partiti con i gruppi

precedenti. I deportati, spogliati di tutto e costretti a dormire all'aperto, si trovarono ben presto

ridotti alla fame. A un certo punto del viaggio furono superati da un convoglio di auto con a bordo

una trentina di vedove di guerra turche che da Erzurum erano dirette a Costantinopoli. Una di quelle

donne puntò a un armeno e lo uccise con la pistola di un gendarme. Alla vedova armena e alla figlia

venne concessa allora una scelta: rimanere con la colonna o seguire il convoglio turco. Il prezzo

della salvezza era la conversione all'Isla°m. Una volta raggiunta la piana di Erzurum, sulle rive

dell'Eufrate, videro corpi ovunque e bambini gettati nel fiume verso morte certa. Alcuni uomini

armeni cercavano di nascondersi “prendendo il velo” e spacciandosi per donne musulmane, ma

coloro che erano scoperti venivano freddati sul posto. La vedova e sua figlia raggiunsero

Costantinopoli dopo 32 giorni. La loro sorte ci è ignota.

Per riuscire a comprendere l'enormità delle deportazioni armene si deve moltiplicare questo

episodio, questa cronaca terribile, per migliaia di volte. La persecuzione avveniva in varie forme,

ma il suo carattere e lo scopo ultimo rimanevano immutabili. L'unico obiettivo delle deportazioni fu

di liberare la Turchia orientale da un'antica e prospera comunità, che generava con le sue ricchezze

invidia e risentimento e che, a causa della propria diversità etnica, appariva come un potenziale

nemico in tempo di guerra. La natura criminale delle deportazioni armene venne riconosciuta nel

1919 dalle corti marziali allestite nella Turchia del dopoguerra. In uno dei processi, riguardante i

massacri commessi nella regione di Yozgat, erano imputati tre uomini i cui capi d'accusa

comprendevano l'omicidio premeditato di deportati armeni della città, il saccheggio delle proprietà

delle vittime e il sequestro e l'abuso sessuale di donne armene. Dei 1800 armeni stanziati a Yozgat

nel 1915 solo 88 sopravvissero alla guerra. Le prove a carico per quei delitti erano numerose:

cablogrammi, messaggi cifrati e ordini firmati dagli stessi imputati. La corte marziale stabilì che

non vi fu alcuna provocazione o resistenza organizzata all'autorità turca da parte degli armeni di

Yozgat. Gli uomini erano stati separati dalle loro famiglie (poi deportate con la forza) e le guardie

con il compito di condurli in esilio erano state incaricate di ucciderli. Le proprietà delle vittime

sarebbero state quindi confiscate e ridistribuite. Tutto ciò che Lepsius aveva riportato nel suo

famoso rapporto segreto del 1916 trovò dunque conferma nelle parole degli stessi giudici turchi. In

base agli articoli 45 e 170 del Codice penale ottomano e all'articolo 171 del Codice penale militare

il più anziano degli imputati, Mehmed Kemal, di anni 35, fu condannato a morte. La sentenza venne

eseguita il 10 aprile 1919, quattro anni dopo il suo modesto coinvolgimento nelle fasi iniziali di

quella sanguinosa pagina della storia armena.

Per generazioni le autorità turche e i loro sostenitori hanno contestato con forza l'accusa di

genocidio per quei crimini28, ma le loro argomentazioni sono prive di fondamento. È indispensabile

adottare il termine “genocidio” per quei crimini, poiché comportarono la deportazione, l'umiliazione

e l'eccidio sistematico di un intero popolo. Il fatto che venissero massacrati anche i bambini insieme

agli adulti è un segno evidente della volontà di cancellare completamente ogni traccia della

popolazione armena, sia presente sia futura.

Per quanto sconvolgente, però, questo ignobile capitolo della storia della Grande guerra non è

assimilabile a quanto accadde ad Auschwitz e Treblinka, ed è bene sottolinearlo. Non è certo mia

intenzione soppesare tra loro le sofferenze di due popoli perché sarebbe inconcepibile: il mio scopo

è semplicemente quello di inquadrare questa catastrofe all'interno di un preciso contesto spaziotemporale. Il genocidio armeno non fu uno sterminio su scala industriale, poiché era più simile a

quelli avvenuti in precedenza nei Balcani o al massacro degli Indiani d'America nel XIX secolo.

L'ideologia da cui il genocidio prese le mosse era alquanto superficiale e i flussi di rifugiati

provenienti da altre zone di guerra (dalla Prussia orientale al Belgio fino alla Francia nel 1914), gli

spostamenti in massa di popolazioni e le violenze perpetrate nei loro confronti erano considerati un

male inevitabile della guerra. La deportazione in sé e per sé e l'omicidio indiscriminato erano

crimini di guerra, non genocidio: lo divennero in quel contesto di guerra totale. Ciò che i turchi

fecero agli armeni nel 1915 non era motivato da un'ideologia basata sul concetto di razza. Come si è

visto, alle donne veniva risparmiata la vita se sceglievano di convertirsi all'Isla°m. Gli ebrei durante

l'occupazione nazista non ebbero una simile scelta: il loro destino era segnato unicamente dal loro

sangue e non dal credo religioso o politico.

In conclusione, i numerosi crimini di guerra compiuti dalle forze turche sui civili armeni

costituirono una vera e propria campagna di genocidio, a prescindere dalle affinità riscontrate con le

deportazioni del XIX secolo. Il massacro della popolazione armena nel 1915, in quel contesto di

guerra totale, va perciò considerato in tutto e per tutto come un “atto di genocidio”. Quanto

avvenuto mostrò un nuovo aspetto della guerra totale che avrebbe portato a particolari e terribili

sviluppi. Lo sterminio degli armeni fu un fattore decisivo di discontinuità nella storia della guerra

del XX secolo; esso non fu identico a quello degli ebrei d'Europa voluto dai nazisti, ma costituì un

precedente alla pratica dei massacri su scala industriale. Per dirla con Primo Levi, sia in Armenia

sia in Europa la natura dell'offesa deve essere specificata e collocata nel tempo e nello spazio29. Con

il massacro degli armeni si tentò di compiere un genocidio, ma concordo con Martin Amis che

scrive, proprio seguendo Primo Levi, che la strategia nazista “fu unica, non per la sua crudeltà, non

per la sua vigliaccheria, ma per il suo stile – nella sua combinazione di atavico e di moderno. Fu al

tempo stesso strisciante e ``logistica''”. I nazisti “scoprirono il nucleo del cervello dell'animale

strisciante e costruirono un'autostrada che vi conduceva”30.

Il genocidio armeno rappresenta dunque un ponte tra il XIX e il XX secolo, nel senso che mostra

ciò che può accadere quando in un contesto di guerra totale l'odio etnico viene manipolato da élite

prive di scrupoli. I crimini commessi in quell'occasione indebolirono ulteriormente gli ostacoli alla

libera pratica dell'omicidio organizzato in tempo di guerra. Quanto avvenuto in Turchia nel 1915 fu

effettivamente un genocidio, il terribile preludio a ciò che sarebbe avvenuto.

0001000070 ‣ Conclusione . Sono convinto che sia stata la Grande guerra a segnare l'avvento

dell'era della “guerra totale”, un concetto che tenterò di definire, malgrado la difficoltà del compito.

Nei suoi singoli elementi costitutivi, la guerra totale era simile ad altri tipi di conflitto. Tali aspetti

non erano del tutto nuovi: non mancarono elementi precorritori e anticipatori (come la Guerra di

secessione americana). A produrre un nuovo genere di guerra, quella totale, fu l'interazione dei

fattori della mobilitazione di massa all'interno delle società industrializzate. Le sue caratteristiche

principali esistevano separatamente già prima del 1914, ma mai prima di allora erano state fuse

insieme. In altre parole, nella Grande guerra la somma dei vettori della violenza internazionale

superò di gran lunga quella di ogni altro conflitto precedente. Questo incremento esponenziale della

letalità e della portata della guerra fece assumere al conflitto una fisionomia mai vista prima di

allora.

Prima di sottolineare alcune caratteristiche peculiari di questo fenomeno, vorrei ribadire ancora una

volta che la vera natura della guerra totale deve essere ricercata nell'unione dei singoli fattori e nella

loro tendenza ad amplificarsi a vicenda fino a creare un insieme infinitamente più terribile della

somma delle parti. Con l'espressione “guerra totale” non si vuole ricorrere a una formula descrittiva

ma metaforica, giacché essa evoca e non descrive il decisivo inasprirsi del conflitto internazionale.

Una guerra totale, inoltre, non può essere mai intesa in senso letterale. Più correttamente essa è

“totalizzante”: maggiore è la sua durata, tanto più numerose saranno le risorse umane e materiali

travolte nella spirale della guerra. Il processo che a partire dal 1914 portò progressivamente alla

guerra totale è paragonabile alla corsa di un asintoto verso una curva data: un avvicinamento che

non prevede mai un punto d'incontro (come insegna il paradosso di Zenone). In termini weberiani la

nozione di “guerra totale” è un tipo ideale, uno strumento più euristico che descrittivo31. È dunque

un termine infinitamente complesso e non va usato a sproposito. La guerra del 1914 non riuscì a

concludersi in maniera rapida e si tramutò in una specie di assedio tra potenze industriali che

possedevano domini in tutto il mondo. In quel frangente essa cambiò fisionomia: divenne più

estesa, più letale e più logorante di qualsiasi altro conflitto precedente. È proprio a questa nuova

tipologia di guerra che si addice la parola “totale”.

Per alcuni storici la totalizzazione della guerra riguarda anche le guerre del Peloponneso, la Guerra

dei Trent'anni avvenuta nel XVII secolo, o ancora i conflitti tra gli imperi che coinvolsero tutto il

pianeta nel XVIII secolo. Se da un certo punto di vista esiste un fondo di verità in queste tesi, alla

luce dei fatti non posso accettare che si applichi il termine “guerra totale” ai conflitti anteriori al XX

secolo. La nascita della guerra industriale combattuta su scala mondiale a partire dal 1914 fu un

evento rivoluzionario. La concomitanza di quell'evento con atti di genocidio fu il frutto sia del caso

sia della premeditazione: la guerra totale creò le premesse del genocidio, in cui furono coinvolti

alcuni (ma non tutti) i belligeranti. Questa trasformazione della pratica della violenza di massa ebbe

luogo durante la Grande guerra. Quanto avvenuto in Turchia nel 1915 rappresentò il primo esempio

di un nuovo genere di conflitto, e poco importa che la Turchia non fosse una grande nazione

industrializzata. Quella guerra, combattuta dai turchi al fianco delle Potenze centrali, in breve tempo

si tramutò in qualcosa di mai visto prima e di ancor più brutale, in virtù anche del “contributo” dato

dalla Turchia con il genocidio degli armeni. La guerra totale non produsse dunque il genocidio, ma

creò un ambiente favorevole al suo verificarsi: una situazione militare, politica e culturale in cui ciò

poté avvenire una prima volta, e poi avvenire di nuovo.

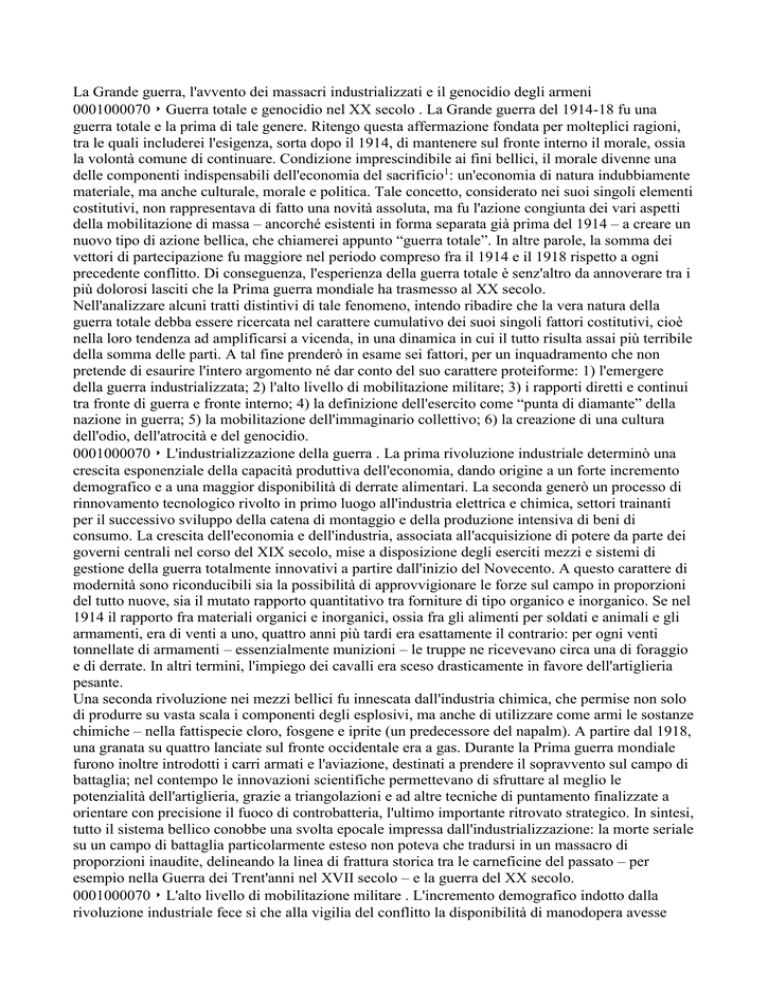

Tabella 1. Vittime della Prima guerra mondiale Nazione Numero di combattenti Morti Feriti

Prigionieri/dispersi Totale % di vittime sul numero di combattenti Alleati Russia 12.000.000

1.700.000 4.950.000 2.500.000 9.150.000 76,25% Francia 8.410.000 1.375.800 4.266.000 537.000

6.178.800 73,47% Gran Bretagna + Domini 7.454.000 921.000 2.090.212 191.652 3.202.864

42,97% Italia 5.615.000 578.000 947.000 600.000 2.125.000 37,85% Stati Uniti 4.355.000 114.000

234.000 4256 352.256 8,09% Giappone 800.000 300 907 3 1210 0,15% Romania 750.000 335.706

120.000 80.000 535.706 71,43% Serbia 707.343 278.000 133.148 152.958 564.106 79,75% Belgio

267.000 13.716 44.686 34.659 93.061 34,85% Grecia 230.000 5000 21.000 1000 27.000 11,74%

Portogallo 100.000 7222 13.751 12.318 33.291 33,29% Montenegro 50.000 3000 10.000 7000

20.000 40,00% Totale 40.738.343 5.331.744 12.830.704 4.120.846 22.283.294 54,70% Imperi

centrali Germania 13.200.000 2.037.000 4.216.085 1.152.800 7.405.885 56,11% Impero austroungarico 9.000.000 1.100.000 3.620.000 2.200.000 6.920.000 76,89% Turchia 2.998.000 804.000

400.000 250.000 1.454.000 48,50% Bulgaria 400.000 88.000 152.390 27.029 267.419 66,85%

Totale 25.598.000 4.029.000 8.388.475 3.629.829 16.047.304 62,69% Totale generale 66.336.343

9.360.744 21.219.179 7.750.675 38.330.598 57,78% Fonti: Jay M. Winter, The Great \War and the

British People, Macmillan, London 1986, p. 75; The Great War,

http://www.locksley.com/greatwar/dead.htm Note al saggio

1 - A proposito di questa definizione e delle relative implicazioni cfr. Jay Winter, Jean-Louis

Robert, Capital Cities at War, London, Paris, Berlin 1914-1919, Cambridge University Press,

Cambridge 1997.2 - Per approfondimenti cfr. Jay Winter, The Great War and the British People,

Macmillan, London 1986, cap. 3.3 - Si vedano i riferimenti bibliografici in The French Home

Front, a c. di Patrick Fridenson, Berg Publishers, Oxford 1992.4 - Cfr. i riferimenti bibliografici in

The Upheaval of War: Family, Work and Welfare in Europe 1914-1918, a c. di Richard Wall e Jay

Winter, Cambridge University Press, Cambridge 1988 e per riferimenti più aggiornati Susan

Pedersen, Family, Dependence, and the Origins of the Welfare State: Britain and France 19141945, Cambridge University Press, Cambridge 1993.5 - Ringrazio Ken Inglis per le discussioni su

questo argomento. La letteratura su questa tematica è sterminata. Per cominciare si veda il classico

di Sigmund Freud, Mourning and Melancholia, vol. 4 di Collected Papers, trad. Joan Riviere,

Hogarth Press, London 1950, pp. 152-70 [trad. it. Lutto e melanconia, vol. 8 di Opere di Sigmund

Freud, Bollati Boringhieri, Torino 1976, pp. 102-18]; Melanie Klein, Mourning and Its

Relationship to Maniac-Depressive States, in “International Journal of Psychoanalysis”, 21, 1940;

John Bowlby, Processes of Mourning, in “International Journal of Psychoanalysis”, 44, 1961; John

Bowlby, Pathological Mourning and Childhood Mourning, in “Journal of the American

Psychoanalytic Association”, 11, 1963. Per un quadro riassuntivo cfr. Colin Murray Parkes,

Bereavement. Studies of Grief in Adult Life, Tavistock Publications, London 1972 [trad. it. Il lutto:

studi sul cordoglio negli adulti, Feltrinelli, Milano 1980]; Colin Murray Parkes, Robert S. Weiss,

Recovery from Bereavement, Basic Books, New York 1983; Geoffrey Gorer, Death, Grief and

Mourning in Contemporary Britain, Cresset, London 1965; Bereavement: Its Psychosocial Aspects,

a c. di Bernard Schoenberg et al., Columbia University Press, New York 1975; Mardi J.

HoROWitz, A Model of Mourning: Change in Schemas of Self and Other, in “Journal of the

American Psychoanalytical Association”, 38, 2, 1990, pp. 297-324.6 - Cfr. Wilhelm Deist, Militär

Staat und Gesellschaft, Oldenbourg, Münich 1991.7 - Cfr. Adolf Hitler, La mia battaglia,

Bompiani, Milano 1934 [tit. orig. Mein Kampf, Verlag Franz Eher Nachfolger, München 19251927].8 - L. Borchardt, The Impact of the War Economy on the Civilian Population, in The German

Military in the Age of Total War, a c. di Wilhelm Deist, Berg Publishers, Oxford 1984.9 - Cfr.

Avner Offer, The First World War. An Agrarian Interpretation, Oxford University Press, Oxford

1989.10 - Amartya Sen, Poverty and Famines, Blackwell, Oxford 1976.11 - Id., The Standard of

Living: Lecture I, Concepts and Critiques, in The Standard of Living, a c. di Geoffrey Hawthorn,

Cambridge University Press, Cambridge 1987, pp. 2-3 [trad. it. Il tenore di vita. Tra benessere e

libertà, Marsilio, Venezia 1998].12 - Cfr. Barrington Moore, Injustice. The Social Bases of

Obedience and Revolt, Macmillan, London 1978 [trad. it. Le basi sociali dell'obbedienza e della

rivolta, Edizioni di Comunità, Milano 1983].13 - Cfr. Guerres et cultures, a c. di Jean-Jacques

Becker et al., Armand Colin, Paris 1994.14 - A tal proposito cfr. Stéphane Audoin-Rouzeau, La