Luglio 2006, Anno 3, Numero 4

Newsl ett er di S ociol ogia

Scrivi alla redazione >>

[email protected]

15

Professione Studente

P r o f e s s i o n e

S t u d e n t e

Diego Garzino, redattore della Newsletter, ha partecipato all’ultimo incontro tenutosi nell’ambito

del Laboratorio di Analisi Sociologia, nel quale il professor Rocco Sciarrone ha illustrato i

contributi della sociologia allo studio del fenomeno mafioso. Questo è ciò che Diego vuole

condividere con voi sui contenuti emersi nell’incontro.

Come aiutare a capire la mafia – seminario tenuto da Rocco Sciarrone

di Diego Garzino

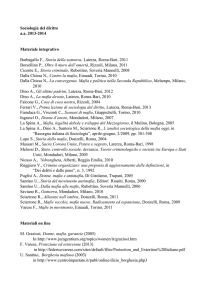

Come ultimo relatore del ciclo di incontri del laboratorio, Rocco Sciarrone prende spunto da alcune delle cose

dette nei precedenti incontri per introdurre il tema della mafia, e lo fa partendo proprio dal titolo del

laboratorio: Il vero e l’utile della sociologia. Il laboratorio, infatti, nasce con l’intento di tracciare, attraverso

esempi, esperienze di ricerca e suggestioni, i due percorsi, quello che porta dal vero all’utile e quello, inverso,

che va dall’utile al vero. Nel primo caso, la ricerca può andare dal vero all’utile quando tiene conto,

inizialmente, della ricerca empirica, i cui risultati possono farci giungere all’individuazione di correlazioni

robuste tra le variabili di un certo fenomeno sociale – e in questo senso possono essere definite vere; da qui

possono emergere spiegazioni teoriche, analisi concettuali che diano ragione delle correlazioni individuate, e,

quindi, traduzioni di queste spiegazioni in proposte di policies, ma anche in modelli e studi simulati, utili,

appunto, a indagare ulteriormente certi fenomeni e i loro possibili sviluppi. Nell’andare, invece, dall’utile al

vero, si può muovere verso le molte possibilità di studio che offrono i dati raccolti per scopi i più disparati, da

enti che non sono necessariamente legati all’università; questi enti e le loro ricerche creano banche dati che

possono essere riutilizzate utilmente anche per scopi diversi da quelli originari, e i sociologi possono,

consultandole e incrociandone i dati, giungere a nuove considerazioni, rintracciando magari linee di tendenza

o relazioni nuove e interessanti. Da questo lavoro possono nascere degli impianti teorici e delle prospettive

che descrivono molto bene una realtà, un modello, e che si basano su dati ben correlati tra loro, e quindi veri

nel senso espresso prima, seppur raccolti per altri scopi.

Sciarrone sottolinea come il suo percorso di ricerca sulla mafia sia iniziato seguendo la direzione dall’utile al

vero, studiando quindi i dati per trovare possibili strade interpretative del fenomeno, ma spiega anche come,

successivamente, alcune sue ricerche abbiamo percorso la strada opposta, dal vero all’utile. La mafia, inoltre,

è un fenomeno che è stato descritto, osservato, illustrato, ricorrendo a tutti e quattro gli stili sociologici

individuati da Boudon e di cui abbiamo parlato nello scorso articolo: lo stile espressivo, che punta a una

comprensione empatica della realtà osservata, dove il lettore è coinvolto emotivamente nella lettura del

resoconto; quello della sociologia critica, dove si vogliono offrire al lettore frame interpretativi di ampio

respiro, capaci di racchiudere in un discorso critico e puntuale, grandi fenomeni sociali e situazioni

complesse; lo stile della sociologia camerale o descrittiva, nel quale l’autore cerca di ricostruire

accuratamente i fenomeni di interesse, cercando di restituire un’immagine quanto più nitida e dettagliata

della società o del problema che ha preso in considerazione; e infine, lo stile analitico, dove gli autori si

interrogano su come poter leggere i dati e elaborare spiegazioni plausibili in termini di micro-meccanismi

generativi.

Con un’immagine molto forte ripresa da Sen, il cui monito sottolinea come «una cattiva teoria può uccidere»,

Sciarrone spiega come possa essere forte l’impatto delle teorie esistenti sullo studio di un fenomeno

complesso e difficile da capire come la mafia. È evidente l’esistenza di un sapere diffuso sull’argomento, che

potremmo definire di “senso comune”, e che è intriso di stereotipi e luoghi comuni, la cui diffusione

nell’immaginario collettivo è stata certamente rafforzata dai mass media, basti pensare ad una certa

produzione cinematografica – il classico gangster italo -americano, mafioso, protettivo e uomo d’onore come il

Padrino – ma anche a molta fiction televisiva e a numerosi articoli di giornale. Ma anche al livello della

comunità scientifica non esiste un accordo unanime sull’essenza del fenomeno oggetto di discussione, tanto

che una delle domande centrali del dibattito corrente resta ancora oggi “Che cos’è la Mafia?”.

A rendere più complesso l’oggetto di indagine si aggiungono due considerazioni: la mafia è un fenomeno che

ha forti relazioni con il resto del tessuto sociale in cui è inserita, e questo ingloba nel discorso altri ambiti di

osservazione come la politica, l’economia, la cultura, la storia; inoltre, il fenomeno è carico di risvolti etici, e

parlare di mafia, e occuparsene, significa per il ricercatore partire necessariame nte da una presa di posizione

che deve essere palesata a se stessi ancor prima che agi altri.

Luglio 2006, Anno 3, Numero 4

Scrivi alla redazione >>

[email protected]

Newsl ett er di S ociol ogia

16

Dunque, nonostante la presenza di alcuni approcci costruttivisti, che hanno cercato di illustrare il fenomeno

della mafia andando al di là delle implicazioni etiche e politiche, ma studiandola appunto come un fenomeno

sociale per il quale sono rintracciabili i processi di costruzione, resta molto forte l’idea che occuparsi di mafia

significhi fare qualcosa per risolvere questo problema, e quindi avere sempre e comunque finalità pratiche.

Questi argomenti portano ad alcune riflessioni che ricoprono, a nostro modo di vedere, un ruolo importante

nel dibattito sugli studi che si occupano di mafia, e che hanno anche riflessi più generali, di carattere

metodologico. Occuparsi di mafia comporta inevitabilmente occuparsi di tutte quelle pratiche, più o meno

formalizzate e istituzionali, che contribuiscono alla costruzione sociale del fenomeno, che lo inquadrano, lo

descrivono e ne restituiscono un’immagine che costituisce l’unico termine di paragone al quale rifarsi nei

propri percorsi di ricerca. Il ricercatore difficilmente può avere un accesso diretto alla mafia e ai mafiosi: la

mafia è studiata dall’esterno, attraverso gli atti giudiziari, le inchieste giornalistiche, e anche con ricerche

empiriche che però difficilmente coinvolgono mafiosi che si definiscono tali; anche nel caso dei collaboratori

di giustizia, ci si trova di fronte a racconti e interpretazioni di persone che, a vario titolo, dicono di

appartenere a organizzazioni mafiose. Inoltre, parlare di mafia significa anche dover considerare l’antimafia,

quell’insieme di pratiche che contribuisce ampiamente alla descrizione e definizione del fenomeno mafioso, e

che risente degli stessi problemi e delle stesse difficoltà che si incontrano nel parlare del fenomeno mafioso.

Chi si occupa di mafia, come detto sopra, lo fa spesso con un forte intento etico, con l’obiettivo di risolvere il

problema, e sono molte le agenzie che, a vario titolo, appartengono a questo insieme, producendo

descrizioni e definizioni del fenomeno con le quali occorre sempre confrontarsi. Esistono enti istituzionali di

alto profilo come la Commissione parlamentare antimafia; le cosiddette agenzie di contrasto, incarnate dai

corpi specializzati che a volte sentiamo menzionare con strane sigle (ROS, SCICO, GIS); centri studio come

il Centro di documentazione “Peppino Impastato” di Palermo. A questi enti si affiancano i materiali prodotti,

ad esempio, in campo giudiziario, come le sentenze degli ultimi anni e le trascrizioni delle intercettazioni

ambientali. Le fonti, dunque, alle quali attingere sono molte e eterogenee, e occorre muoversi tra di esse

con cura. Si ripropone qui una questione rilevante rispetto al rapporto tra l’uso delle fonti e i risultati della

ricerca: studiare i documenti redatti dalle istituzioni che combattono la mafia, infatti, implica il rischio di

studiare non la mafia stessa, ma la risposta ufficiale ad essa.

Nei primi decenni del secondo dopoguerra vengono pubblicati molti articoli di giornale sull’argomento, ma

una delle prime e più significative denunce è quella realizzata da Danilo Dolci, una delle figure più

rappresentative dell’impegno civile in Italia. Dolci negli anni cinquanta si trasferisce dal nord Italia al piccolo

borgo rurale di Trappeto in provincia di Palermo. La realtà della Sicilia rurale in quegli anni era

caratterizzata da un estrema arretratezza sociale ed economica e la “missione” di Dolci diventa quella di

proporre un modello di sviluppo che stimoli le potenzialità degli stessi abitanti del luogo, smuovendoli dallo

stato di immobilità in cui l’ignoranza e il fatalismo diffusi li stavano mantenendo da moltissimo tempo.

Nel campo della ricerca sociologica esistono sull’argomento mafia molti lavori di studiosi stranieri, mentre

sono pochi gli autori italiani ad essersi cimentati sull’argome nto. Un’eccezione è tuttavia rappresentata dalla

Prima Commissione Parlamentare Antimafia che commissiona a Ferrarotti la prima ricerca sulla mafia, che

verrà pubblicata in volume nel 1978. Tra le conclusioni di questo lavoro una particolarmente interessante

riguarda l’emergere di un bisogno di protezione. I cittadini coinvolti nello studio affermano di non sentirsi

protetti dallo Stato e di cercare tale protezione altrove. Tra le soluzioni auspicate per affrontare il problema

venne allora individuato il ruolo di primo piano che avrebbe potuto/dovuto assumere lo Stato e in

particolare il mondo della scuola, vista come agenzia in grado di modificare i percorsi di socializzazione

allora più diffusi e di instaurare nuove dinamiche di sviluppo. Per molto tempo infatti, una delle

interpretazioni prevalenti del fenomeno è stata quella secondo la quale la mafia fosse una manifestazione di

una cultura arcaica e retrograda e che quindi potesse essere eliminata solo attraverso il ruolo della

scolarizzazione e dello sviluppo economico industriale.

Successivamente, nel 1983, Arlacchi con un lavoro dal titolo La Mafia Imprenditrice, un testo influenzato da

un ordinanza del procuratore di Palmi, riapre l’interesse della sociologia italiana per la mafia, introducendo

una nuova interpretazione del fenomeno. Altri contributi importanti in campo sociologico si trovano nel

lavoro di Raimondo Catanzaro, Il delitto come impresa, e in quello di Diego Gambetta, che considera la

mafia come una “industria della protezione privata”.

Una svolta significativa nell’interpretazione del fenomeno in realtà era già avvenuta con l’introduzione, nel

1982, del reato di associazione di stampo mafioso. Se la mafia viene considerata una mentalità non è

possibile punirla, se invece la mafia viene considerata come un’organizzazione allora è necessario uno

Luglio 2006, Anno 3, Numero 4

Scrivi alla redazione >>

[email protected]

Newsl ett er di S ociol ogia

17

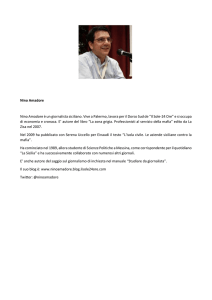

strumento di carattere penale. Sciarrone partecipa, nel 2001, ad una ricerca commissionata dal Comune di

Corleone insieme un gruppo di esperti di tutta Italia, con l’obiettivo di verificare il grado di cultura civica

presente nei giovani attraverso la somministrazione di un questionario. Le specificità dei risultati riguardano

una maggior fiducia nella chiesa e una minor fiducia nella magistratura, rispetto ai giovani di altre regioni

italiane, ma nel complesso il livello di cultura civica non risulta inferiore a quello del resto d’Italia. Dunque,

un’interpretazione culturalista del fenomeno mafioso non ha trovato in questo lavoro basi sufficienti per

essere sostenuta.

Ancora oggi permango problemi relativi ai paradigmi teorici da utilizzare e agli strumenti di raccolta e analisi

della documentazione empirica che possono rivelarsi più efficaci. È significativo sottolineare come anche tra

i magistrati esistano varie scuole di pensiero, in merito all’interpretazione del fenomeno e alla descrizione

delle caratteristiche delle organizzazioni mafiose.

La relazione di Sciarrone si sofferma poi su un punto molto interessante, ovvero sull’utilizzo, da parte di

alcuni magistrati, della tipologia che egli stesso ha creato a seguito del suo lavoro di ricerca sui rapporti tra

imprenditori e mafiosi, analizzando la situazione nella piana di Gioia Tauro. Il lavoro adottava un punto di

vista esterno alla mafia, concentrandosi appunto sulle relazioni tra l’imprenditoria e la mafia, cercando di

proporre delle distinzioni tra vittime dei ricatti e complici. In particolare, la tipologia sottolineava le

differenze tra imprenditori subordinati, coloro che subiscono le angherie dei mafiosi non potendosi ribellare

ad esse, e imprenditori collusi, coloro cioè che intrattengono con i mafiosi rapporti in qualche modo

convenienti anche per la loro azienda. Questa distinzione risulta particolarmente importante se la si

confronta con le scelte del legislatore in materia dei trattamenti da riservare agli imprenditori che

intrattengono rapporti con i mafiosi. Il fenomeno del pizzo, ad esempio, viene vissuto ancora oggi da molti

imprenditori come una semplice spesa d’esercizio, tant’è vero che l’abilità nella contrattazione

dell’ammontare del pizzo viene considerata un indicatore delle capacità imprenditoriali, spingendo

addirittura in passato alcune grandi aziende a contattare i boss locali prima di partecipare alle gare

d’appalto e prima di decidere se investire su determinati territori. I veri problemi per gli imprenditori sono

altri, come ad esempio le assunzioni forzate e l’imposizione di determinati fornitori. In quest’ottica, le

differenze tra subordinazione e collusione possono essere sottili, e se la legge non distingue tra coloro che

sono subordinati, e quindi subiscono la mafia in modo del tutto passivo, e coloro che invece colludono,

cercando comunque un proprio tornaconto, allora per gli imprenditori potrebbe diventare razionale

colludere, in un ottica di massimizzazione dei vantaggi, perché la propria presunta innocenza non

porterebbe a interpretazioni più indulgenti della situazione da parte della magistratura.

Questa tipologia, dicevo, è stata adottata da diversi magistrati, ed è capitato allo stesso Sciarrone di

trovarla citata in alcune sentenze. Ora, questo episodio, che a un primo sguardo potrebbe sembrare del

tutto positivo, un aiuto concreto che dalla sociologia giunge a chi deve affrontare questo fenomeno con leggi

e sentenze, in realtà nasconde non pochi problemi. Ad esempio, decontestualizzare la tipologia stessa e

utilizzarla in ambiti lontani da quelli per i quali è stata creata può portare a interpretazioni che vanno al di là

degli obiettivi di ricerca iniziali, forzando la mano a uno strumento che voleva essere inizialmente

conoscitivo e descrittivo, e che invece rischia di diventare prescrittivo e normativo. È un esempio di

passaggio dal vero all’utile, che però nasconde non poche insidie, e che apre a considerazioni rilevanti sul

rapporto tra ricerca scientifica e utilizzo pratico dei risultati ottenuti. Tenendo presenti questi aspetti

problematici, non va comunque sottovalutato l’apporto in termini di utilità della ricerca sociale. Gli studi sul

fenomeno mafioso possono infatti produrre risultati rilevanti sul piano conoscitivo, e possono contribuire a

ridefinire in modo non banale il discorso pubblico su questo tema, producendo effetti altrettanto rilevanti

negli orientamenti di policy.