Liceo Statale

“ALVISE CORNARO”

Via Riccoboni, 14 - 35127 PADOVA

049 755.695 fax: 049 850.605

e.mail:[email protected]

p.e.c. [email protected]

web:www.liceocornaro.com

Codice fiscale. 80021490281

LICEO

SCIENTIFICO

SCIENZE APPLICATE

LINGUISTICO

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5DS

(Regolamento, art.5)

Classe V DS – a.s. 2016/2017

Coordinatore di Classe: prof.ssa Cristina Pegorin

Obiettivi espressi in conoscenze, abilità e competenze approvati dal Collegio

Docenti del Liceo Cornaro

Al termine del percorso di formazione lo studente/la studentessa:

1) conosce i contenuti disciplinari affrontati nell’ambito delle attività di apprendimento

(p. es.: dati, concetti, regole, metodologie);

2) riconosce i concetti chiave nelle situazioni di apprendimento

(nella comprensione e analisi \di testi e materiali sui diversi argomenti e ambiti disciplinari,

nello sviluppo degli esercizi, nella soluzione di problemi);

3) rielabora le conoscenze attraverso l’analisi e la sintesi;

4) applica efficacemente le conoscenze ed esercita le abilità nello svolgimento degli esercizi;

5) collega i contenuti in ambito disciplinare e/o pluridisciplinare;

6) si serve di un lessico appropriato;

7) utilizza il linguaggio specifico delle discipline;

8) espone oralmente dando coerenza e unitarietà al discorso;

9) espone per iscritto dando correttezza formale, coerenza e unitarietà al discorso.

Conoscenze, abilità e competenze disciplinari sono definite nel Quaderno dei Dipartimenti

Disciplinari, a disposizione della Commissione.

1

1. Presentazione sintetica della classe:

1.1 Storia del triennio della classe

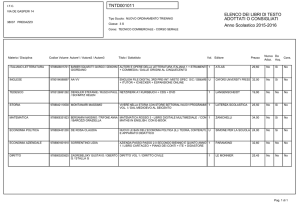

CLASSE

TERZA

QUARTA

QUINTA

ISCRITTI ALLA

STESSA CLASSE

ISCRITTI DA

ALTRA CLASSE

28

28

27

1

1

-

PROMOSSI A

GIUGNO

NON AMMESSI

ALLA CLASSE

SUCCESSIVA O RITIRATI

16

17

-

1

-

1.2 Continuità didattica nel triennio

DISCIPLINE

Religione

Lingua e letteratura italiana

Lingua e letteratura latina

Inglese

Storia

Filosofia

Matematica

Fisica

Scienze

Disegno e Storia dell’arte

Educazione Fisica

DOCENTI 2014/2015

DOCENTI 2015/2016

DOCENTI 2016/2017

Lanfranco Gianesin

Paola Rubinato

Paola Rubinato

Vincenzo Pasquarella

Anna Chitarin

Francesca Palazzo

Anna Collauto

Renzo Bortelli

Claudia Sagrillo

Marco Anacleto Ronga

Giampaolo Monaco

Davide Penello

Laura Lippi

Laura Lippi

Roberto Rigoni

Loretta Barison

Loretta Barison

Cristina Pegorin

Adriana Giusto

Claudia Sagrillo

Marco Anacleto Ronga

Giampaolo Monaco

Davide Penello

Laura Lippi

Laura Lippi

Roberto Rigoni

Loretta Barison

Loretta Barison

Cristina Pegorin

Cristina Pegorin

Claudia Sagrillo

Marco AnacletoRonga

Giampaolo Monaco

1.3 Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi raggiunti

La classe 5DS è composta da 27 studenti, 12 maschi e 15 femmine. Nel corso del triennio il gruppo

classe non ha subito grandi trasformazioni, in particolare tra il quarto e il quinto anno il gruppo è

rimasto invariato.

Durante il terzo anno, nel passaggio dal biennio al triennio, sono emerse fragilità e difficoltà diffuse

dovute alla necessità di uno studio più approfondito e articolato in varie materie. La classe ha

attraversato un periodo complesso che ha determinato, in molti studenti, un livello di ansia elevato e

difficile da gestire sia nelle relazioni con i compagni, che con insegnanti e genitori.

L’atteggiamento collaborativo di tutti ha successivamente permesso una distensione generale dei

rapporti e un approccio più sereno dei ragazzi alle normali attività didattiche anche se il livello di

ansia rimane una componente non trascurabile per molti.

Il consiglio di classe è rimasto sostanzialmente il medesimo nel corso degli ultimi due anni, ma c’è

da segnalare una discontinuità, non senza ripercussioni, per quanto riguarda l’insegnamento della

fisica, in quanto nel quinquennio si sono avvicendati cinque diversi docenti.

Nel corso dell’ultimo anno la classe è risultata abbastanza omogenea e unita, l’atteggiamento

generale è stato propositivo, il comportamento educato e corretto. In generale il livello di

maturazione e responsabilità raggiunto risulta abbastanza adeguato.

Il gruppo classe ha dimostrato un interesse vivo e un impegno nello studio personale e nello

svolgimento dei compiti assegnati regolare e continuo.

Nella classe si possono riconoscere tre fasce di merito.

La prima, dal profitto molto buono in tutte le discipline (con punte di eccellenza in alcune materie),

è composta da studenti molto attivi, curiosi e capaci, che hanno acquisito un metodo di studio

efficace e del tutto autonomo, conoscenze approfondite in diversi ambiti, abilità di analisi critica e

sintesi dei contenuti. Questi studenti sono in grado di effettuare collegamenti trasversali e di

esprimersi in modo adeguato e con lessico specifico.

2

La seconda, composta da una decina di studenti, presenta ragazzi che hanno mantenuto un impegno

abbastanza regolare nello studio, manifestando tuttavia difficoltà nel gestire contemporaneamente e

in modo continuo diverse materie. Il profitto di questi è positivo con valutazioni più elevate

nell’ambito umanistico e qualche carenza in alcune discipline.

È presente un gruppo di studenti (5-6) che per motivi diversi (abilità cognitive, difficoltà personali,

malattia, lacune pregresse) presenta un profilo più disarmonico con alcune difficoltà in matematica,

fisica ed inglese, spesso determinate da un percorso di studi irregolare.

2. Contenuti, spazi, tempi e criteri di valutazione

Nell’ambito delle singole discipline: si rinvia alle schede per ogni disciplina: All. A

Nell’ambito delle Aree disciplinari o comunque in ambito pluridisciplinare: si rinvia alle schede

concernenti le attività pluridisciplinari: All. B

3. Attività di potenziamento e integrazione del curricolo

Nell’ambito dei progetti di potenziamento e integrazione del curricolo, la classe ha partecipato o

parteciperà alle seguenti attività:

- 23 Novembre visita guidata alla mostra “Storie dell’Impressionismo” a Treviso presso il

museo di S.Caterina;

- 25 gennaio conferenza con i detenuti con il Progetto Carcere;

- 24 aprile spettacolo teatrale “La sfinge” su E.Fermi al cinema Rex;

- 3 giugno visita guidata alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.

Nell’ambito degli approfondimenti di carattere storico:

- 25 marzo conferenza con il prof. M.Mistri sui trattati di Roma e sul processo di integrazione

europea;

- 04 aprile visita alla Sinagoga di Padova e Museo Ebraico;

- 06 aprile visita alla mostra fotografica sul genocidio Armeno.

Nell’ambito dei progetti sulla sicurezza e sull’educazione alla salute:

- 17 marzo conferenza sul doping;

- 06 marzo con il prof. Conte conferenza su “Stili di vita e cancro”;

- 10 maggio lezione teorica e pratica di primo soccorso.

Attività sportive:

- 30 novembre gara d’Istituto di Bowling;

- 7 giugno attività di tiro a segno.

La classe ha partecipato o parteciperà alle seguenti attività in lingua inglese:

- 26 gennaio spettacolo “Pygmalion” al Multisala Pio X;

- 19 maggio conferenza del prof. J. Quinn sul romanzo “1984” di George Orwell;

- aprile-maggio attività CLIL: approfondimento su Dalì in inglese mediante trasmissione della

BBC “Salvador Dalì: a Master of the Modern Era - Mikos Arts” prof. Rigoni e Prof. Ronga.

Nei giorni 08 marzo - 11marzo 2017 la classe è stata in viaggio di istruzione a Praga e Mauthausen.

3

4. Simulazioni di Terza Prova effettuate e criteri di valutazione adottati

Sono state effettuate due simulazioni di terza prova

Prima simulazione: Data28 Novembre 2016

Tipologia: B - Tempo a disposizione: 3 ore

Materie coinvolte: Storia (2 domande), Inglese (3 domande), Fisica (3 domande-10 righe), Latino (2

domande)

STORIA

1. Illustra l’organizzazione dell’India sotto il dominio inglese, mettendo in rilievo gli aspetti

politici ed economici.

2. Esponi quale fu la posizione della Chiesa nella disputa tra liberalismo e marxismo, in

relazione alla questione operaia.

INGLESE

1. Why is it negative for poetry to be “moral” according to Percy B. Shelley?

2. Explain John Keats's distinction between the Man of Genius and the Man of Power.

3. What does the subtitle “The Modern Prometheus” allude to in “Frankenstein”?

FISICA

1.

a) Descrivi l’effetto Joule.

b) Con riferimento al circuito in figura sapendo

che gli estremi A e B sono collegati ad un

generatore da 12V, calcola la potenza dissipata

dalle 3 resistenze giustificando i calcoli

eseguiti.

2.

a) Definisci le grandezze fisiche campo elettrico e potenziale spiegando la relazione tra i

due eventualmente aiutandoti con un esempio.

b) Se un elettrone viene liberato da fermo in un campo elettrico uniforme orizzontale di 2 ∙

106 𝑁/𝐶 diretto nel verso positivo dell’asse x che velocità raggiunge dopo aver viaggiato

per 10cm? In quale direzione si è mosso? Spiega.

Un elettrone si muove con velocità v dalla costa orientale a quella occidentale degli Stati

Uniti, mentre un elettrone si muove con la medesima velocità dal sud degli Stati Uniti al

Canada.

a) Stabilisci se le due cariche risentono di una forza magnetica descrivendone le

caratteristiche (direzione e verso) e giustificando la tua risposta.

b) Calcola il valore di tale forza nel caso in cui v sia un quarto della velocità della luce.

c) Una carica di 2𝜇𝐶 viaggia con la stessa velocità in direzione Est-30°Nord, quanto vale la

forza magnetica?

3.

LATINO

1. L'arte allusiva nelle Odi di Orazio (con riferimenti ai testi)

2. L'amore in Tibullo, Properzio e Ovidio elegiaco con riferimento ai testi.

4

Seconda simulazione:Data 20 Marzo 2017

Tipologia: B - Tempo a disposizione : 3 ore

Materie coinvolte: Fisica (3 domande- 10 righe), Scienze (3 domande- 8 righe), Inglese(3 domande- 10

righe), Filosofia ( 2 domande-10 righe)

FISICA

1.

a) Descrivi brevemente la legge di Ampere-Maxwell.

b) Un dielettrico di costante 𝜀 = 𝜀𝑟 𝜀0 = 3,5 ∙ 10−11 𝐶 2 /𝑁𝑚2 riempie completamente il volume

fra le armature di un condensatore. Il flusso del campo elettrico varia secondo la legge

Φ(𝐸) = 𝑎𝑡 3 𝑐𝑜𝑛𝑎 = 8,0 ∙ 103 𝑉𝑚/𝑠 3 , in quale istante la corrente di spostamento vale 21𝜇𝐴?

2.

Dopo aver definito la grandezza flusso di campo elettrico enuncia il teorema di Gauss per

il campo Elettrico e utilizzalo per ricavare l’espressione del campo elettrico generato da

una distribuzione piana infinita di cariche.

Una barra conduttrice di massa m=30g è a contatto con due rotaie conduttrici poste

verticalmente e separate da una distanza L=40cm, l’intero sistema è immerso in un

campo magnetico di intensità B=0,5T diretto come in figura. Sapendo che la barra scende

senza attrito e che 𝑅 = 40Ω:

a) descrivi il moto della barretta quando viene lasciata libera

b) stabilisci se si genera corrente specificandone il verso e giustificando in modo esauriente

la tua affermazione

c) calcola la velocità della barra molto tempo dopo che ha iniziato a cadere.

3.

SCIENZE

1. Che relazione esiste tra struttura delle proteine e DNA? (massimo 7-8 righe).

2. Spiega come la glicemia sia un parametro ematochimico molto importante regolato da

ormoni specifici (massimo 7-8 righe).

3. Come viene prodotto un anticorpo monoclonale e come viene utilizzato? (massimo 7-8

righe)

INGLESE

1. Which features of the sacrifice scene in John Keats's “Ode on a Grecian Urn” sadden the

poet? Why?

2. How does Rochester account for his marriage proposal to Jane after she finds out that he

is already married?

3. What does the Duke's reference to a bronze statue underline in Robert Browning's “My

Last Duchess”?

FILOSOFIA

1. Analizza il concetto di alienazione in Marx .

2. Analizza il significato del termine rappresentazione secondo Schopenhauer e sviluppa

opportuni possibili riferimenti.

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA

GIUDIZIO

Gravemente insuff.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

buono/ottimo

INDICATORI

CONOSCENZE

Correttezza e

pertinenza dei

contenuti

ABILITÀ

Applicazione di

concetti e procedure;

capacità espositiva e

padronanza dei

linguaggi specifici

1/2

3

3,5

4

Conosce i contenuti

in modo lacunoso e

non corretto

Conosce i

contenuti in

modo parziale e

incerto

Conosce in modo

semplice e

schematico i

contenuti in alcuni

ambiti disciplinari

Conosce i

contenuti in modo

corretto e

abbastanza ampio

nella maggior

parte degli ambiti

disciplinari

1/2

3

3,5

4

5

Applica i concetti in

modo confuso ed

espone i contenuti

in modo

frammentario,

senza utilizzare

linguaggi specifici

Applica i concetti

in modo

approssimato ed

espone i

contenuti in

modo confuso,

utilizzando

termini

inappropriati

Applica i concetti

in modo ordinato

ed espone i

contenuti in modo

abbastanza

corretto,

utilizzando

parzialmente i

linguaggi specifici

Applica i concetti

in modo chiaro ed

espone i contenuti

con ordine,

utilizzando in

modo corretto i

linguaggi settoriali

Applica i concetti in

modo efficace ed

espone i contenuti in

modo coerente,

utilizzando con

proprietà i linguaggi

settoriali

1

COMPETENZE

Capacità di sintesi:

individuazione e

collegamento dei

concetti

5

Conosce i contenuti

in modo preciso ed

ampio in tutti gli

ambiti disciplinari

Non individua i

principali concetti

chiave o propone

collegamenti

incoerenti o

inconcludenti

2

Individua in

maniera parziale

o approssimativa

concetti e

collegamenti

delle questioni

proposte

3

Individua i

concetti chiave

essenziali, e

propone alcuni

collegamenti

fondamentali

4

Collega in un

percorso unitario

e coerente

concetti chiave

chiaramente

definiti

5

Propone una sintesi

precisa, dettagliata e

articolata

Le prove svolte dagli studenti sono a disposizione presso la segreteria.

6

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “ALVISE CORNARO”

35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14

(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281

All. A

Relazione finale del docente: Laura Lippi

Disciplina Lingua e Letteratura Italiana

Classe VDS

A.S. 2016-2017

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti

dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.

1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali

raggiunti.

La classe, nel suo complesso, ha dimostrato un crescente impegno e interesse per la disciplina,

aumentando, rispetto all’inizio del triennio, le competenze di analisi del testo e migliorando il

metodo di studio. La maggior parte degli alunni è in grado di esprimersi nella produzione orale

utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e rielaborando anche autonomamente le

conoscenze. Nella produzione scritta tutti gli studenti riescono ad esprimersi in modo corretto, una

buona parte della classe riesce ad elaborare con originalità gli svolgimenti proposti, con punte di

eccellenza.

2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione

Temi trattati entro il 15 maggio

(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)

Il Romanticismo Europeo e Italiano

Periodo

dell’anno

settembre

N. di ore

impiegato

3 ore

Settembre

/Ottobre

9 ore

1. Caratteristiche generali del Romanticismo Europeo; (vol. 4 pp.)

2. Il Romanticismo italiano: caratteristiche generali(vol. 4 pp.65-76);

3. La poesia dialettale in Italia (vol. 4 pp.439-440):

Giuseppe Gioacchino Belli: “I sonetti escatologici: Er giorno

dergiudizzio, La morte co la code” (vol. 4 pp.444-445)

Giuseppe Gioacchino Belli: "Er caffettierefisolofo" (on-line);

4. Il Melodramma in Italia(on-line).

Alessandro Manzoni

1. La vita e le opere; (vol. 4, pp.211-214))

2. La poetica di Manzoni :

La Lettre a M. Chauvet (vol. 4, pp.240-242);

La lettera sul Romanticismo (vol. 4, pp.243-244).

3. Le tragedie (vol. 4, pp.230-232):

Coro dell’atto terzo da Adelchi (vol.4 pp.402-406)

4. Il romanzo

7

L’episodio di Azzeccagarbugli (vol.4 pp.286-289);

L’episodio della conversione dell’Innominato(vol. 4 pp.278282);

La storia della Monaca di Monza (vol. 4 pp. 291-296);

Il Conte Zio e il Padre Provinciale (vol. 4 pp.297-301);

La folla durante i tumulti di San Martino (vol. 4 pp. 302307);

5. Critica su “I Promessi Sposi”

Lettura tratta da “Il romanzo dei rapporti di forza”di I.

Calvino; (on-line)

Giacomo Leopardi (Volume Leopardi: il primo dei moderni di “La

letteratura e noi)

1. La vita (pp.7-9);

2. La poetica e l’ideologia: le fasi del pessimismo leopardiano

(pp.10-13);

3. Le operette morali (pp. 18-21)

4. I Canti (pp.48-50);

5. Testi analizzati dell’autore:

“L’infinito” dai Canti (pp.117-119);

“La sera del dì di festa” dai Canti (pp.121-123);

“A Silvia” dai Canti (pp.56-60);

“La quiete dopo la tempesta” dai Canti (pp.85-86);

“Il sabato del villaggio” dai Canti (pp.124-127)

“Canto notturno di un pastore errante per l’Asia” dai Canti

(pp. 88-93);

“A se stesso” dai Canti (pp.128-129);

“La Ginestra o Fiore del deserto” dai Canti (pp. 94-108)

“Dialogo della Natura e di un Islandese” da Le Operette

morali (pp. 21-27);

“Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez”

(pp.28-32).

OttobreNovembre

16 ore

Dicembre

3 ore

Il Positivismo, il Naturalismo Francese e la Scapigliatura

(vol. 5 Il Secondo Ottocento La letteratura e noi)

1. Dal Positivismo alla rottura epistemologica di fine secolo (pp.6061)

2. Un anno chiave: il 1857 (pp.64-65);

3. Naturalismo e Simbolismo: due modi opposti di vedere il mondo

(pp.67-70)

4. La Scapigliatura in Italia (pp. 70-73);

Letture:

Emile Zola: L’Assemoir: un romanzo operaio pp.30-36;

Gustave Flaubert: “ L’inquietudine di Emma Bovary” da

8

“Madame Bovary” pp. 549-553;

“L’albatro” da “I fiori del male” di C. Baudelaire (pp.12-14);

Il Verismo Italiano e Verga

1. Vita e opere (pp.149-151);

Dicembre-

2. I romanzi preveristi (pp.151-152);

gennaio

7 ore

3. La poetica del verismo (pp. 156-158);

4. La novellistica: da Nedda a Vita dei campi (pp.160-161)

5. Il ciclo dei vinti e i Malavoglia (pp.200-212)

6. Testi analizzati dell’autore:

“Nedda” (on-line);

“Rosso Malpelo”, da “Vita dei Campi” (pp.168-182);

“La roba”, da Novelle rusticane, (pp. 190-194);

“La prefazione ai Malavoglia”, (pp.216-218)

“L’incipit”, da “I Malavoglia”, cap. I (pp.203-207);

“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e

interesse economico”, da “I Malavoglia, cap. IV”(pp.245250);

“Mena e Alfio”, da“I Malavoglia” (pp. 223-224);

“Una narrazione a più voci” da “I Malavglia” (pp. 226-229)

“Il capitolo finale”, da “I Malavoglia” cap. XV (pp.232-233);

“Mastro don Gesualdo” cap I (on-line);

Il Decadentismo: D’Annunzio e Pascoli

1. Giovanni Pascoli: vita e opere (pp.269-270); La poetica del

fanciullino (pp.270-271); La struttura e i contenuti di Myricae

Febbraio-

10 ore

marzo

(pp.281-282)

2. Testi analizzati di Pascoli:

“Gloria” da Myricae (pp.277-280);

“Lavandare” da Myricae(pp.285-286);

“Novembre” da Myricae (pp.287-288);

“Il Lampo” da Myricae (pp. 289-290);

“Il Nido” da Myricae (pp. 295-296);

“X agosto” da Myricae (pp.298-299);

“L’assiuolo” da “Myricae” (pp.301-303);

“Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio (pp.304306);

3. Gabriele d’Annunzio: vita (pp.315-317); L’ideologia e la politica

(pp.317-319); Il piacere (pp. 452-454 ) e i romanzi del superuomo

(pp. 323-324); Le laudi (pp.324-325).

4. Testi analizzati di D’Annunzio:

“Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” da Il piacere, libro I,

9

cap II (pp. 454-456);

“Il verso è tutto” da Il piacere, libro II, cap. I (pp.456-458);

“ Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” da Notturno (pp.327330);

“La pioggia nel pineto” da Alcyone (pp.352-355);

“La sera fiesolana” da Alcyone (pp.348-351);

Luigi Pirandello (vol. 6 Dal Novecento ad oggi La letteratura e noi)

1. La vita (pp. 99-103);

Aprile

4 ore

1. La vita (pp.193-196);

Aprile

4 ore

2. La cultura di Svevo (pp.196-198);

Maggio

2. La cultura e l’ideologia (pp.103-104);

3. La poetica dell’umorismo (pp.104-105);

4. I romanzi (pp.108-110);

5. Il Fu Mattia Pascal (pp.517-520)

6. Il teatro (pp.116-120);

7. Le novelle per un anno (pp.141-142)

8. Testi analizzati dell’autore:

“Che cos’è l’umorismo” da L’umorismo (pp. 106-107);

“La vita in una macchina da presa” da I quaderni di Serafino

Gubbio Operatore, (pp. 110-112);

“Il finale di Uno, nessuno e centomila” (pp.113-115);

“L’irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico” da Sei

personaggi in cerca d’autore (pp.121-128)

“Enrico getta la maschera” da Enrico IV (pp.129-132);

“La carriola” da Novelle per un anno (pp.144-149);

“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno (pp.159-164)

Italo Svevo

3. I romanzi e le novelle (pp.199-202);

4. La coscienza di Zeno (pp.214-216);

5. Testi analizzati dell’autore:

“La prefazione del dottor S.” da La coscienza di Zeno

(pp.211-213);

“Preambolo” da La coscienza di Zeno (on-line);

“L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno (pp.219-221)

“Storia di un’associazione commerciale” da La coscienza di

Zeno (pp.223-225);

“Il funerale mancato” da La coscienza di Zeno (pp.227-228;

“Il finale del romanzo: la vita è una malattia” da La

coscienza di Zeno (pp.229-232)

“Zeno e il padre: l’episodio dello schiaffo” da La coscienza di

Zeno (pp.238-241);

10

Divina Commedia: Paradiso (tramite presentazioni in power point

curate dagli studenti e lettura e commenti dei versi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Canto I;

Canto III;

Canto VI;

Canto XI;

Canto XVII;

Canto XXXIII ;

Settembre

12 ore

-gennaio

La Prima Prova dell’esame di stato

1. La tipologia B (ripasso e approfondimento);

Tutto

2. Compiti in classe ed esercitazioni domestiche su tutte le tipologie

l'anno

10 ore

della prima prova dell’esame di stato.

Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio1

Ungaretti;

Saba;

Montale;

Il romanzo nel dopoguerra.

Firma degli studenti rappresentanti di classe

3. Metodologie didattiche:

Lezioni frontali e interattive, lettura e analisi dei testi a casa e in classe, uso della televisione per la

visione di filmati di critici letterari sui vari autori. Ricerche di approfondimento degli alunni su

argomenti e/o analisi testuali.

4.Materiali e strumenti didattici impiegati

Per l’attività didattica si è fatto uso del testo in adozione: Luperini, Cataldi, Baldini, Gibertini,

Castellana, Marchiani "La letteratura e noi" vol. 4-5-Leopardi-6, Palumbo.

A integrazione del testo sono utilizzati altri materiali messi a disposizione degli studenti tramite il

registro elettronico (didattica).

1 Se effettivamente svolta, questa parte del programma dovrà essere riportata in un documento, firmato dal/dalla docente e dagli

studenti, che verrà depositato in segreteria.

11

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati

Si sono svolte per il primo periodo quattro prove scritte (due secondo le tipologie previste per la

prima prova d’esame e due con domande aperte su porzioni del programma di letteratura) e almeno

una prova per l’orale (interrogazioni di tipo tradizionale) più alcune valutazioni orali

sull’esposizione di ricerche e approfondimenti. Per il secondo periodo si sono svolte fino a questa

data 3 prove scritte (due secondo le tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato e una

con domande aperte su porzioni di programma) e almeno una prova orale. È programmata una

simulazione di prima prova scritta per il giorno 15 maggio (comune a tutte le classi quinte) ed

eventualmente un’ulteriore prova scritta con domande sugli ultimi argomenti di letteratura italiana.

Le griglie di valutazione per la prima prova d’esame sono quelle adottate dal dipartimento di

lettere di questo istituto.

Le prove effettuate sono a disposizione della Commissione presso la segreteria

Padova 15/05/2017

Firma della docente

12

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “ALVISE CORNARO”

All. A

35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14

(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281

Allegato A

Relazione finale del docente: Laura Lippi

Disciplina: Lingua e Cultura Latina

Classe VDS

A.S. 2016-2017

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti dal

Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.

1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali

raggiunti.

La classe, nel suo complesso, ha dimostrato un crescente impegno e interesse per la disciplina, aumentando,

rispetto all’inizio dell'anno, le competenze di analisi del testo e migliorando il metodo di studio. Durante

quest'anno scolastico lo studio della letteratura latina è stato affrontato, per lo più, tramite la lettura di testi in

italiano affiancati dal testo originale in latino. Si è così potuto di volta in volta porre il focus sul lessico

utilizzato dai vari autori e approfondire le tematiche da questi trattate. La maggior parte degli alunni è in

grado di esprimersi nella produzione orale utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e rielaborando

anche autonomamente le conoscenze.

2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione

Temi trattati entro il 15 maggio

Periodo

(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)

dell’anno

Testo di riferimento Diotti-Dossi-Signoracci, Res et Fabula Vol. 2-L'età

augustea, Sei editore.

SettembreOttobre

N. di ore

impiegato

14 ore

Quinto Orazio Flacco

1. La vita (pp.162-163);

2. Le opere (pp. 164-167);

3. Le odi (pp.172-179);

4. Testi analizzati dell'autore

"Maecenasatavis edite regibus "(carmina I,1) (pp.202-204)

(latino e italiano);

“La fonte Bandusia” (carmina III, 13) (pp.206-207)

(latino e italiano)

"Exegimonumentum aere perennius" (carmina III, 30)

(pp.209-210) (latino e italiano);

"Solvituracrishiems" (carmina I, 4) (pp.218-220) (latino e

italiano);

"Un'allegoria dello stato" (carmina I, 14) (pp.221-222)

(latino e italiano);

"Vides ut alta stetnivecandidum" (carmina I, 9) (pp. 223225) (latino e italiano);

"Nunc est bibendum" (carmina I, 37) (pp.227-228) (latino e

13

italiano);

"Tu ne quaesieris" (carmina I,11) (pp.234-234) (latino e

italiano);

La poesia elegiaca a Roma

1. I caratteri dell'elegia (pp.254-257);

Novembre

9 ore

DicembreGennaio

10 ore

GennaioFebbraio

6 ore

2. AlbioTibullo (pp.259-262);

3. Sesto Properzio (pp.263-267);

4. Testi analizzati degli autori:

AlbioTibullo "Amore e vita agreste: il sogno esistenziale di

Tibullo" (corpus Tibullianum I, 1) (pp.270-277 italiano);

Sesto Properzio "Elegia I, 3" (on-line);

Sesto Properzio "Elegia I,1" (latino/italiano)(pp.292-294);

5. Approfondimenti: Nos odimus arma: l'antimilitarismo nell'elegia

latina di "Nicola Cadoni" on-line;

Publio Ovidio Nasone

1. L'autore (pp. 312-313);

2. Ovidio "elegiaco" (pp.314-317);

3. Le Metamorfosi (pp.321-324);

4. Lo stile (pp.328-329);

5. Testi analizzati dell'autore:

"Il ritratto del poeta d'amore", Amores I, 3 (pp.333334)(latino e italiano);

"Militatomnisamans", Amores I, 9 (on-line , italiano);

"La milizia d'amore", Amores II, 12, 1-16 (pp. 334-335)

(latino e italiano);

"Apollo e Dafne" ,Metamorphoseonliber I, 525-566 (pp.347350) (latino e italiano);

"Piramo e Tisbe", Metamorphoseonliber IV, 55-166 (pp.352354) (italiano);

"Dedalo e Icaro" Metamorphoseonliber VIII, 183-235

(pp.355-358) (italiano);

"Eco e Narciso" Metamorphoseonliber III, 344-350 (pp.360363) (italiano);

"Orfeo ed Euridice" Metamorphoseonliber X,1-77 (pp. 363365) (italiano).

Tito Livio

1. Uno storico-letterato (pp. 388-389);

2. Ab Urbe condita libri: la struttura dell'opera (pp.391-393);

3. La Praefatioe la visione della storia (pp.394-397);

4. Il rapporto con il principato e la funzione degli exempla (pp.397398);

5. La tecnica narrativa e lo stile (pp.400-402);

14

6. Testi analizzati dell'autore:

"Enea in Italia" Ab Urbe condita liber I,1 (pp.407-409) (latino

e italiano);

"Lucrezia e le virtù femminili” Ab Urbe condita liber I, 57, 411 (pp.413-414) (italiano);

"La virtus: Camillo e i Galli" Ab Urbe condita liber V, 49, 1-5

(p.415) (italiano);

"La fides: Camillo e il maestro di Faleri" Ab Urbe condita

liber V, 27 (pp.415-417) (italiano);

“Il conservatorismo di Livio”:

“La secessione della plebe” Ab Urbe Condita II, 32; 33, 1-2

(pp. 419-421) (italiano);

“Il conservatorismo religioso: la repressione dei Baccanali”

Ab Urbe condita XXXIX, 8-18, (pp.422-425) (italiano).

“La prefazione e il giuramento di Annibale” Ab Urbe condita

XXI, 1 (p. 429) (italiano);

“Il ritratto di Annibale” Ab Urbe condita XXI, 4 (pp.432-433)

(latino e italiano)

Testo di riferimento Diotti-Dossi-Signoracci, Res et Fabula Vol. 3Dall'età di Tiberio alla letteratura cristiana, Sei editore.

Publio Cornelio Tacito

Marzo

8 ore

Aprile

8 ore

1. L'autore (pp.334-335);

2. L'opera: L'Agricola, la Germania, le Historiae e gli Annales (pp.340353);

3. Alle radici del potere imperiale (pp.354-355);

4. La storiografia "tragica" di Tacito (pp.356-357);

5. Lo stile (p.359);

6. Testi analizzati dell'autore:

"Il discorso di Calgaco" Agricola cap.30 1-4 (p.341)

(italiano);

"Il proemio delle Historiae"Historiae I, 1-3 (pp.387-389)

(italiano);

"Il discorso di Galba: la scelta del successore"Historiae I, 16

(pp.389-390) (italiano);

"L'excursus sugli Ebrei"Historiae, I, 3-5 (pp.392-394)

(italiano);

"L'incendio di Roma" Annales XV, 38-44 (pp.417-422) (latino

e italiano);

"La morte di Seneca" Annales XV, (on-line);

7. Approfondimento Tacito e Tiberio (on-line).

Lucio Anneo Seneca

1. L'autore (pp.36-37);

2. La filosofia dell'interiorità (pp.38-40);

3. Le opere in prosa (pp.40-50);

4. Le Tragedie (pp.52-53);

15

5. L'Apokolokyntosis (pp.55-56);

6. Lo stile (pp.57-59);

7. Testi analizzati dell'autore:

"La vita interiore sotto il principato" (letture antologiche

tratte da Consolatio ad Helviammatrem, De ira, De vita

beata, De tranquillitate animi") (pp.66-69) (italiano);

"Il senso del tempo" (letture antologiche tratte da

Epistulaemorales ad Lucilium 1, De brevitate vitae;) (pp.7488) (italiano);

"Il filosofo e il principe" (letture antologiche tratte da De

clementia e De otio) (pp. 197-110) (italiano);

"Il singolo e la folla" Epistulaemorales ad Lucilium 7 1-5 (online) (latino e italiano);

"Il prossimo è anche lo schiavo" Epistulaemorales ad

Lucilium 47, 1-21 (pp.99-105) (latino e italiano).

Petronio

1. L'autore e la testimonianza di Tacito (pp.168-170);

Maggio

2. L'opera e la vicenda narrata (pp.171-173);

4 ore

3. Tempo lento e spazio labirintico (pp.175-177);

4. Il realismo di Petronio (pp.177-181);

5. Lo stile (pp.182-183);

6. La fortuna (pp.183-185)

7. Letture analizzate dell'autore:

La matrona di Efeso Satyricon ,111 1-13 (pp. 216-221)

(italiano);

La cena di TrimalchioneSatyricon, 32-34; 40, 75-76 (pp. 197202) (italiano);

L'incombere della morte sul mondo di Petronio Satyricon

114, 8-13; 115, 6-20; 141 (pp.212-216)

Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio2

1. Apuleio

Firma degli studenti rappresentanti di classe

2 Se effettivamente svolta, questa parte del programma dovrà essere riportata in un documento, firmato dal/dalla docente e dagli

studenti, che verrà depositato in segreteria.

16

3. Metodologie didattiche:

Lezioni frontali e interattive, lettura e analisi dei testi a casa e in classe. Ricerche di

approfondimento degli alunni.

4.Materiali e strumenti didattici impiegati

Per l’attività didattica si è fatto uso del testo in adozione: Diotti, Dossi, SignoracciRes et Fabula,

vol.2 (l'età augustea) e vol.3 (dall'età di Tiberio alla letteratura cristiana), Sei editore.

A integrazione del testo sono stati utilizzati altri materiali messi a disposizione degli studenti

tramite il registro elettronico (didattica).

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati

Si sono svolte per il primo quadrimestre due prove scritte (una prova strutturata di analisi

contrastiva con domande aperte e una simulazione di terza prova tipologia B) e tre per il secondo

(due prove strutturate tipologia B e un'analisi del testo/saggio breve su argomenti di letteratura

latina) e almeno una prove per l’orale per quadrimestre (interrogazioni di tipo tradizionale).

Le prove effettuate sono a disposizione della Commissione presso la segreteria

Padova 15/05/2017

Firma della docente

17

Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”

All. A

35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14

(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281

Allegato A

Relazione finale del docente: Cristina Pegorin

Disciplina: MATEMATICA

Classe: VDS

A.S. 2016/17

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti dal

Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.

1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali

raggiunti.

La classe all’inizio del quarto anno presentava una preparazione sufficiente e un metodo di studio abbastanza

efficace ed organizzato. Fin da subito si è evidenziato un approccio ansioso e timoroso nei confronti della

disciplina. Il percorso di maturazione è stato apprezzabile. La classe ha, in generale, preso consapevolezza

delle proprie abilità e ha acquisito il giusto grado di autostima e coraggio.

L’atteggiamento è stato collaborativo, e un gruppo di studenti è sempre stato molto attivo nel lavoro in classe

e impegnato nel lavoro personale.

La preparazione globale è adeguata. Qualche studente si distingue per impegno e senso responsabilità

lodevoli e per aver acquisito conoscenze articolate, abilità metodologiche specifiche sicure e una precisione

adeguata nell’applicazione di procedure e nella risoluzione di problemi.

Una parte della classe ha raggiunto una preparazione appena sufficiente, determinata da difficoltà individuali

specifiche e da un’applicazione non sempre adeguata allo studio, 4-5 studenti non hanno raggiunto un livello

di preparazione accettabile.

2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione

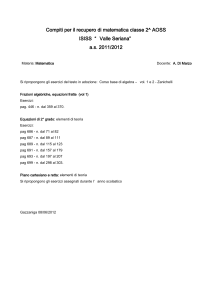

QUADRIMESTRE

I

Settembre –

Ottobre

30

I

Novembre dicembre –

gennaio

40

II

Febbraio-Marzo

CONTENUTI

Limiti

Derivate e studio

di funzione

Integrali

CONOSCENZE

I teoremi sui limiti

Le forme indeterminate

I limiti notevoli

La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo

I punti di discontinuità di una funzione

Gli asintoti

La derivata di una funzione in un punto

L’interpretazione geometrica della derivata in un punto

Le derivate delle funzioni potenza, logaritmo, esponenziale e delle

funzioni goniometriche

La funzione derivata e le derivate successive

La continuità e la derivabilità

Il differenziale di una funzione

I teoremi di Lagrange, Rolle e Cauchy e la regola di De l’Hospital

I punti stazionari, a tangente verticale, angolosi

I massimi e i minimi relativi e assoluti

La concavità e i punti di flesso

Gli asintoti

La primitiva di una funzione

L’integrale indefinito e le sue proprietà

18

QUADRIMESTRE

30

CONTENUTI

II

Aprile

15

Le equazioni

differenziali

II

Maggio

10

Dati e previsioni

II

Maggio

8

Geometria

CONOSCENZE

L’integrale definito e le sue proprietà

Il teorema fondamentale del calcolo integrale

Gli integrali impropri

Equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti costanti o che si

risolvono mediante integrazioni elementari

Equazioni differenziali a variabili separabili

Equazioni differenziali del secondo ordine

Calcolo combinatorio:

Le disposizioni

Le permutazioni

Le combinazioni

La funzione n! - I coefficienti binomiali

Probabilità:

Teoremi di calcolo di probabilità

Teorema di Bayes

Distribuzioni discrete e continue di probabilità:

- Distribuzione binomiale

- Distribuzione normale

Coordinate cartesiane nello spazio

Equazioni delle rette, dei piani e di alcune superfici notevoli

Firma degli studenti rappresentanti di classe

______________________________

______________________________

3. METODOLOGIA DIDATTICA E MATERIALI USATI

L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso lezioni frontali, arricchite dallo svolgimento di

esercizi alla lavagna o tramite gruppi di lavoro. Al termine di ogni lezione è stato assegnato del lavoro da

svolgere a casa, basato sullo studio dell’argomento spiegato in classe e sulla risoluzione di alcuni esercizi,

graduati nella difficoltà. Il lavoro di correzione dei compiti è stato sistematico e puntuale e ha permesso la

verifica quotidiana del lavoro personale svolto dagli studenti. Il libro di testo(Manuale blu 2.0 di matematica

“Bergamini-Trifone-Barozzi) è stato integratoda esercizidi approfondimento, quesiti e problemi assegnati

agli esami di maturità degli anni precedenti.

4. VERIFICHE e CRITERI di VALUTAZIONE

Le verifiche, strettamente correlate con il complesso delle attività svolte durante il processo di insegnamentoapprendimento,hanno coinvolto tutte le tematiche affrontate, tenendo conto degli obiettivi previsti. Le prove

scritte somministrate sono state di diverso tipo (monotematiche, strutturate, sommative) composte sempre di

esercizi e/o problemi e/o quesiti teorici.

Verrà eseguita una simulazione di seconda prova d’esame il 16 maggio.

Padova, 15 maggio 2017

Firma della docente

_____________________________

19

Liceo Scientifico e Linguistico Statale

“ALVISE CORNARO”

All. A

35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14

(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281

Allegato A

Relazione finale del docente: Cristina Pegorin

Disciplina:FISICA

Classe: VDS

A.S.2016/17

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti dal

Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.

1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali

raggiunti.

L’insegnamento della fisica in questa classe ha visto l’avvicendarsi di 5 diversi insegnanti nel corso del

quinquennio. Il livello di preparazione all’inizio di quest’anno scolastico è risultato sufficiente, le

conoscenze pregresse poco consolidate e scollegate, assente anche una visione organica e globale della

disciplina. La conoscenza degli strumenti di base necessari per lo studio e l’analisi dei fenomeni risultava

non del tutto adeguata.

L’atteggiamento iniziale è stato di timore e sfiducia, tuttavia con impegno e responsabilità molti studenti

sono riusciti a continuare il percorso di recupero iniziato durante il quarto anno e a costruirsi un metodo di

studio specifico abbastanza efficace ottenendo anche risultati confortanti.

Nel complesso la maggior parte della classe dimostra di possedere una sufficiente conoscenza degli

argomenti trattati, qualcuno ha acquisito una conoscenza molto buona e riesce anche ad eseguire

collegamenti ed ad analizzare in modo corretto le situazioni problematiche posposte.

Una parte degli alunni ha continuato a manifestare difficoltà, per questi le lacune pregresse e le difficoltà

personali nello studio della disciplina sono stati determinanti per il mancato raggiungimento di una

preparazione del tutto sufficiente, tuttavia per alcuni è da segnalare che l’impegno non è mancato.

Un gruppo composto da 3-4 studenti si è dedicato allo studio della disciplina con impegno scarso e

discontinuo, questi alunni hanno raggiunto livelli di preparazione differenti, ma non adeguati, dimostrando

difficoltà nel risolvere correttamente semplici esercizi, nell’individuare le regole e le leggi da applicare,

nell’esporre in modo esauriente aspetti teorici essenziali.

2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione

QUADRIMESTRE

I

Settembre/Ottobre

15 ore

CONTENUTI

Cariche elettriche e

campi elettrici

CONOSCENZE

Fenomeni elementari di elettrostatica - Convenzione sui segni delle

cariche - Conduttori e isolanti - La legge di conservazione della carica

L’elettroscopio

Unità di misura della carica elettrica nel SI - La carica elementare

La legge di Coulomb

Il principio di sovrapposizione - La costante dielettrica relativa e assoluta La forza elettrica nella materia

Elettrizzazione per induzione

Polarizzazione degli isolanti

Il vettore campo elettrico - Il campo elettrico prodotto da una carica

puntiforme e la più cariche - Rappresentazione del campo elettrico

attraverso le linee di campo - Le proprietà delle linee di campo

20

QUADRIMESTRE

CONTENUTI

I

Novembre

15 ore

Il potenziale elettrico

I

Dicembre

10 ore

Circuiti in corrente

continua

I

Dicembre Gennaio

4 ore

II

Gennaio - Febbraio

15 ore

La corrente elettrica

nella materia

II

Febbraio - Marzo

15 ore

Il campo magnetico

L’induzione

elettromagnetica

CONOSCENZE

Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss

La densità superficiale e lineare di carica

Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica, da

una distribuzione lineare infinita di carica, all’esterno di una distribuzione

sferica di carica e all’interno di una sfera omogenea di carica

L’energia potenziale elettrica - L’andamento dell’energia potenziale in

funzione della distanza tra due cariche

Il potenziale elettrico e la sua unità di misura - La differenza di potenziale

- Le superfici equipotenziali

La relazione tra le linee di campo e le superfici equipotenziali - Relazioni

tra campo elettrico e potenziale elettrico

Circuitazione del campo elettrico

La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione della carica nei

conduttori - Campo elettrico e potenziale in un conduttore carico

La capacità di un conduttore e la sua unità di misura nel SI

Potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata

Il condensatore - Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce

piane e parallele - Concetto di capacità equivalente

Collegamento di condensatori in serie e in parallelo

L’energia immagazzinata in un condensatore

Intensità e verso della corrente continua

L’unità di misura della corrente nel SI

I generatori di tensione

Elementi fondamentali di un circuito elettrico

Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico

Le leggi di Ohm

I resistori

Collegamento in serie e in parallelo di resistori

La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule

Unità di misura per i consumi di energia elettrica

La forza elettromotrice e il generatore reale di tensione

Le leggi di Kirchhoff

L’interpretazione microscopica del moto delle cariche nei conduttori

La velocità di deriva

I processi di carica e di scarica di un condensatore

Fenomeni di magnetismo naturale - Attrazione e repulsione tra poli

magnetici

Caratteristiche del campo magnetico

Le interazioni tra magneti e correnti

Intensità del campo magnetico e sua unità di misura nel SI

La forza di Lorentz

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme

Forza magnetica su un fili percorso da corrente

Legge di Biot-Savart

Le forze tra fili percorsi da corrente

Momento torcente di una spira e di una bobina

Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide

Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo

La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère

Le proprietà magnetiche della materia

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica

La legge di Faraday-Neumann

La forza elettromotrice indotta media e istantanea

La legge di Lenz sul verso della corrente indotta

21

QUADRIMESTRE

II

Marzo-Aprile

12 ore

CONTENUTI

Le equazioni di

Maxwell e le onde

elettromagnetiche

II

Maggio

8 ore

La relatività ristretta

II

Maggio

4 ore

Meccanica quantistica

CONOSCENZE

Campi elettrici indotti

La circuitazione del campo elettrico indotto

La corrente di spostamento

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico

Le onde elettromagnetiche: produzione, propagazione e ricezione

Lo spettro elettromagnetico

L’invarianza della velocità della luce

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta

Il concetto di simultaneità e la sua relatività

La dilatazione dei tempi

La contrazione delle lunghezze

Quantità di moto relativistica

Energia relativistica

La composizione delle velocità

Gli spettri atomici

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck

L’effetto fotoelettrico

L’effetto Compton

Firma degli studenti rappresentanti di classe

______________________________

______________________________

3. Materiali e strumenti didattici

Libro di testo (Romeni - FISICA E REALTA’ Campo elettrico – FISICA E REALTA’ Campo magnetico,

Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti - Zanichelli), appunti dalle lezioni, materiali e

strumenti di laboratorio, fotocopie integrative con esercizi supplementari e approfondimenti.

Dal libro di testo:(elenco dei capitoli e delle pagine relativi agli argomenti svolti)

Cap 18. Cariche elettriche e campi elettrici da pag. 796 a pag. 828

Cap 19. Il potenziale elettrico da pag. 844 a pag. 846, da pag. 848 a pag. 877

Cap 20. Circuiti in corrente continua da pag. 892 a pag. 916

Cap 21. La corrente elettrica nella materia da pag. 942 a pag. 950 - Carica e scarica di un condensatore

svolte come applicazione delle equazioni differenziali.

Cap 22. Campo magnetico da pag.984 a pag. 1018

Cap 23. L’induzione elettromagnetica da pag. 1034 a pag. 1056 e pag. 1066-1067

Cap 24 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche da pag.1088 a pag. 1103, da pag. 1106 a pag.

1109, da pag. 1113 a pag. 1118.

Cap 25 La relatività ristretta da pag. 1130 a pag. 1138 efotocopie tratte da “I problemi della fisica” –

Cutnell, Johnson vol3 cap.21

Cap 26 Oltre la fisica classica da pag. 1176 a pag. 1196

4. Metodologia didattica

L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso tre momenti interdipendenti:

1) esposizioneteorica

2) applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi

22

3) realizzazione di esperimenti di laboratorio: analisi di fenomeni di induzione magnetica.

5. Tipologia delle prove di verifica

Sono state svolte verifiche scritte in forma mista (quesiti a risposta breve, soluzione di problemi) e verifiche

orali. Sono state effettuate due simulazioni di terza prova nel mese di novembre e marzo.

Padova, 15 maggio 2017

Firma della docente

____________________________

23

Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”

All. A

35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14

(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281

Allegato A

Relazione finale del docente: Roberto Rigoni

Disciplina Lingua e Civiltà Inglese

Classe 5Ds

A.S. 2016 - 2017

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti

dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.

Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali

raggiunti, anche in riferimento ad impegno, interesse e partecipazione al dialogo

educativo; percentuale di studenti della classe che ha raggiunto gli obiettivi minimi

secondo la programmazione iniziale.

La classe ha compiuto insieme a me un percorso biennale di studio della lingua inglese applicato a

svariati contesti. In particolare, il secondo periodo del quarto anno e la quasi totalità del quinto sono

stati impiegati in lavori di analisi e discussione di testi letterari, sia in autonomia che alla luce del

contesto storico, sociale e culturale in cui gli stessi erano stati prodotti. L'idea era soprattutto quella

di usare questi testi come palestra in cui esercitare la propria capacità di utilizzare la lingua straniera

come strumento di lavoro nella redazione di note, nell' espressione ed applicazione di riflessioni

personali, nel confronto con altri compagni e nella comunicazione dei risultati al gruppo classe. Il

fine non è stato tanto l'acquisizione di specifiche conoscenze culturali, quanto l'affinamento della

capacità di utilizzare quanto appreso in contesti diversi da quelli in cui i dati erano stati inizialmente

acquisiti evitando, per quanto possibile, di indurre gli studenti a memorizzare testi di cui non

avevano reale consapevolezza. Questo ci ha portato ad avvalerci solo occasionalmente degli esercizi

presenti nei libri di testo e ha talvolta condotto ad esiti interpretativi anche significativamente

diversi da quelli suggeriti dagli autori delgli stessi.

Dal punto di vista del contesto storico, sociale e culturale, le informazioni rilevanti sono state

fornite dal docente, che si è basato su scelte personali. Ad esempio, gli accenni ad avvenimenti

relativi alla biografia degli autori sono stati scelti più per stimolare la curiosità dei discenti e per

favorire la comprensione del rapporto tra l'artista ed il contesto storico e sociale in cui si è trovato a

vivere che non per indurre un'acquisizione di conoscenze sostanzialmente inutili, come giorno e

mese di nascita e morte, o numero di fratelli e sorelle. Gli studenti sono stati, pertanto, abituati a

confrontarsi e ad esprimersi sui contenuti dei testi studiati e a dimostrare di conoscere solo quegli

aspetti teorici o critici che erano rilevanti per la comprensione dei testi stessi, piuttosto che

dell'intera carriera dell'artista. Così, ad esempio, mentre sono state fornite informazioni relative alle

“epiphanies” nell'opera di James Joyce insieme a qualche nozione sullo stream of consciousness,

che parevano essere di una certa rilevanza per la comprensione dell'unica short story analizzata,

“Eveline”, non si è detto niente sui “moments of being”, che nulla avevano a che vedere col saggio

di Virginia Woolf che stavamo analizzando.

La classe ha affrontato il quinto anno con un atteggiamento sufficientemente positivo sul piano

comportamentale, seguendo le lezioni con interesse e manifestando una costante disponibilità

all'interazione e al lavoro, che ci ha permesso di analizzare porzioni di testi molto maggiori di

24

quanto non sia normalmente possibile fare utilizzando soltanto il materiale antologizzato. Questo ci

ha anche consentito di fare analisi più approfondite delle opere letterarie, e di puntualizzarne la

collocazione nei moduli esplicitati nel programma fissato ad inizio anno anche sulla base di scelte

effettuate dagli studenti.

Dal punto di vista del profitto, anche se alcuni studenti tendono a ripetere errori formali

caratteristici di cui stentano a liberarsi, il progresso è stato evidente e, anche se nessuno raggiunge

la perfezione, quasi tutti sono in grado di fornire prestazioni almeno decorose sia allo scritto che

all'orale. Si sono comunque evidenziati sei studenti capaci di prestazioni buone / eccellenti, quattro

studenti capaci di prestazioni discrete / buone, tre studenti capaci di prestazioni più che sufficienti /

discrete, dieci studenti capaci di prestazioni sufficienti, quattro studenti che non sempre riescono a

raggiungere la sufficienza. Il giudizio buono / eccellente designa prestazioni in prove scritte o orali

caratterizzate da buona, anche se non necessariamente impeccabile, correttezza formale, da

scioltezza e facilità nella gestione dell'argomentazione e dell'interazione con l'interlocutore, e da

sicurezza nella gestione delle informazioni basata su conoscenze ben fondate e ponderate. Il

giudizio sufficiente / accettabile, invece, designa prestazioni caratterizzate da argomentazioni che

possono anche essere piuttosto scolastiche, superficiali o schematiche, ma comunque non

contraddittorie, che sono basate su conoscenze pertinenti, non errate ed espresse in forme

comprensibili, anche se possono contenere errori formali di livello talvolta elementare.

Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione

Temi trattati

(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)

Periodo

dell’anno

N. di ore

impiegato

First-generation romantic poets and relevant essays (ripasso):

Burke, Wordsworth, Coleridge

13 / 09

20 / 09

2016

4

Second-generation romantic poets and relevant essays : Shelley,

Keats

21 / 09

10 / 11

2016

19

Romantic fiction: Mary Shelley, Wilde

15 /11

2016 24

/ 01

2017

13

Woman in English Literature: Austen, C. Brontë, Browning, Wilde,

Shaw, Joyce, Woolf

24 / 11

2016 06

/04 2017

31

The Dystopian Novel and War: Wells, Huxley, Orwell, Frayn

06 / 04

17 / 05

2017

13

Firma degli studenti rappresentanti di classe

25

Metodologiedidattiche

lezione frontale;

analisi autonoma o guidata, individuale e/o di gruppo, di testi di autori noti;

group work con relazione finale da parte di uno speaker designato;

discussione aperta a tutta la classe.

Materiali e strumenti didattici impiegati

D. Ellis, Literature for Life 2A, edLoescher.

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Culture &Literature 3, ed Zanichelli.

Opere e frammenti di opere non presenti nei libri di testo

Compendio scritto dei risultati del lavoro di analisi e discussione effettuato

Criteri e strumenti di valutazione adottati

Prove Scritte:

breve analisi testuale;

quesiti a risposta chiusa;

Prove Orali:

relazione, in qualità di speaker, sui risultati delle attività di gruppo;

colloqui individuali col docente su tematiche specifiche;

analisi e commento dei testi trattati nel corso, con effettuazione di eventuali collegamenti.

VALUTAZIONE

La valutazione delle prove è stata condotta sulla base dei seguenti elementi:

Prove Scritte:

conoscenza, pertinenza e correttezza delle conoscenze e dei contenuti;

padronanza dei linguaggi specifici.

Capacità di analisi, sintesi e collegamento

Prove Orali:

capacità di comprendere l’interlocutore;

comprensibilità globale e accettabilità formale;

fluidità e velocità;

pronuncia ed intonazione;

ricchezza e proprietà nell’uso del lessico;

conoscenza dei contenuti;

capacità di gestire i contenuti in modo adeguato alle richieste.

26

GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER LE PROVE DI PRODUZIONE SCRITTA

IN GIALLO LA PARTE AGGIUNTA CHE PER LA LINGUA STRANIERA SOSTITUISCE IL

SEGMENTO GENERICO ABILITA’

GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA

GIUDIZIO

gravementeinsuf

f.

insufficiente

Sufficiente

discreto

buono/ottimo

INDICATORI

CONOSCENZE

Correttezza e

pertinenza dei

contenuti

ABILITÀ

Applicazione di

concetti e procedure;

capacità espositiva e

padronanza dei

linguaggi specifici

ABILITA

CAPACITÀ ESPOSITIVA

E PADRONANZA DELLA

LINGUASTRANIERA

1-2

3

3,5

4

Conosce i

contenuti in modo

lacunoso e non

corretto

Conosce i contenuti

in modo parziale e

incerto

Conosce in modo

semplice e

schematico i

contenuti in alcuni

ambiti disciplinari

Conosce i

contenuti in modo

corretto e

abbastanza ampio

nella maggior

parte degli ambiti

disciplinari

1-2

3

3,5

4

Applica i concetti

in modo confuso

ed espone i

contenuti in modo

frammentario,

senza utilizzare

linguaggi

specifici

Applica i concetti

in modo

approssimato ed

espone i contenuti

in modo confuso,

utilizzando termini

inappropriati

Applica i concetti

in modo ordinato

ed espone i

contenuti in modo

abbastanza

corretto,

utilizzando

parzialmente i

linguaggi specifici

Applica i concetti

in modo chiaro ed

espone i contenuti

con ordine,

utilizzando in

modo corretto i

linguaggi settoriali

Capacità di sintesi:

individuazione e

collegamento dei

concetti

5

Applica i concetti in

modo efficace ed

espone i contenuti in

modo coerente,

utilizzando con

proprietà i linguaggi

settoriali

1-2

3

3,5

4

5

Usa strutture

scorrette che

impediscono la

comprensione. Si

esprime con

numerosi errori

morfosintattici

che rendono il

messaggio poco

chiaro

Si esprime con

errori

morfosintattici che

pregiudicano

parzialmente la

comprensione. Il

lessico non è molto

vario

Si esprime in

modo per lo più

adeguato seppure

con qualche

errore. Lessico e

strutture sono

semplici

Si esprime in

modo chiaro

seppure con

qualche errore.

Lessico e strutture

sono abbastanze

varie.

Si esprime

correttamente

utilizzando anche

strutture di una certa

complessità e ben

collegate tra di loro. Il

lessico è vario e

appropriato

1

COMPETENZE

5

Conosce i contenuti

in modo preciso ed

ampio in tutti gli

ambiti disciplinari

Non individua i

principali concetti

chiave o propone

collegamenti

incoerenti o

inconcludenti

2

Individua in

maniera parziale o

approssimativa

concetti e

collegamenti delle

questioni proposte

3

Individua i

concetti chiave

essenziali, e

propone alcuni

collegamenti

fondamentali

4

Collega in un

percorso unitario e

coerente concetti

chiave

chiaramente

definiti

5

Propone una sintesi

precisa, dettagliata e

articolata

Le prove scritte sono state a volte valutate anche in base a griglie diverse da quella suindicata, che è

comunque quella adottata dal Coordinamento di lingue del nostro Istituto.

NB: anche se gli studenti sono stati invitati a servirsene il meno possibile, nell’ effettuazione

delle prove scritte è stato sempre loro concesso di servirsi di dizionari monolingue e bilingue.

Padova, 15 maggio 2017

Firma del docente

27

All. A

Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”

35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14

(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281

Allegato A

Relazione finale del docente: Claudia Sagrillo

Disciplina

Classe

A.S.

Scienze naturali

VDS

2016/17

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti

dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.

1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali

raggiunti, anche in riferimento ad impegno, interesse e partecipazione al dialogo

educativo; percentuale di studenti della classe che ha raggiunto gli obiettivi minimi

secondo la programmazione iniziale.

La classe si presenta piuttosto eterogenea per impegno e profitto con un comportamento

caratterizzato da una certa vivacità ma sempre corretto e collaborativo. Il grado di autonomia

raggiunto nello studio è senz’altro positivo e maturato notevolmente nel corso del triennio.

Per quanto riguarda l’impegno e il profitto, si possono distinguere tre gruppi diversi:

- un discreto numero di studenti, grazie a buone capacità di studio, ha saputo mantenere un livello di

applicazione costante realizzando profitti molto buoni durante tutto l'anno;

- un gruppo, circa metà degli alunni, si è impegnato raggiungendo risultati più che discreti;

- un terzo gruppo, esiguo, che, per motivazioni diverse, spesso non ha raggiunto livelli di impegno

e/o di profitto soddisfacente.

Lo svolgimento del programma, molto vasto, ha imposto delle scelte che sono state dettate in parte

dall’interesse dei ragazzi e in parte dalla logica continuazione di tematiche affrontate negli anni

precedenti e che hanno trovato nel quinto anno un adeguato approfondimento.

2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione

Temi trattati entro il 15 maggio

(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)

Chimica organica

Dal carbonio agli idrocarburi

L’ibridazione del carbonio, la formazione di legami σ e π, il loro orientamento

nello spazio

Alcani e cicloalcani

I composti organici e le loro rappresentazioni

L’isomeria: isomeri di struttura (di catena e di posizione) e stereoisomeri

L’isomeria ottica, chiralità, la stereoisomeria nei farmaci (talidomide)

Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi

Periodo N. di

dell’ann ore

o

impieg

ato

1Q

27

28

Reattività degli idrocarburi saturi: alogenazione per sostituzione radicalica

Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi insaturi: alcheni

e alchini

Isomeria geometrica degli alcheni

Addizione elettrofila di alcheni e alchini

Gli idrocarburi aromatici

La sostituzione elettrofila aromatica (no meccanismo di reazione)

Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” Cap. 1 p. 4- 35

Dai gruppi funzionali ai polimeri

I gruppi funzionali

Gli alogenogerivati (no meccanismi di reazione p. 45 - 46)

Nomenclatura (regole generali) e caratteristiche fisiche di alcoli, fenoli e eteri

(no effetto induttivo di vari gruppi su acidità p. 51)

Acidità di alcoli e fenoli

Le reazioni di alcol e fenoli : sostituzione nucleofila, disidratazione,

ossidazione

Nomenclatura di aldeidi e chetoni (regole generali) e la reazione di addizione

nucleofila (no meccanismo nei dettagli p. 57)

Nomenclatura (regola generale) e proprietà fisiche e chimiche degli acidi

carbossilici

Esteri (no nomenclatura) e saponi

Composti azotati: ammine, ammidi e composti eterociclici (in generale, senza

nomenclatura)

I polimeri di sintesi: polimeri di addizione (polietilene) e di condensazione

(PET) (in generale, senza dettagli sulle reazioni)

Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” Cap. 2 pp. 42-72, escluse le

cose citate e le schede di approfondimento.

Biochimica

Le biomolecole

Carboidrati: classificazione e generalità

Monosaccaridi e disaccaridi: gruppi funzionali, aldosi e chetosi, enantiomeri

D ed L

Forma aperta e forma ciclica dei monosaccaridi con formazione di anomeri α

eβ

Polisaccaridi: amido, cellulosa e glicogeno

Lipidi saponificabili e non: caratteristiche strutturali e funzionali di trigliceridi,

fosfolipidi, steroidi e terpeni.

Amminoacidi: struttura, enantiomeri L e D, caratteristiche dei gruppi

funzionali

Classificazione degli amminoacidi a seconda delle caratteristiche del gruppo

R e reazione di condensazione tra due aminoacidi

Proteine: legame peptidico, strutture primaria, secondaria, terziaria e

quaternaria ed interazioni che le stabilizzano

Struttura proteica e attività biologica

Le biomolecole nell’alimentazione (scheda p. 98 99)

Gli enzimi

Struttura dei nucleotidi e degli acidi nucleici, concetto di complementarietà

delle basi azotate

Tipi di RNA e loro ruolo

Duplicazione del DNA

Codice genetico e sintesi proteica

Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” Cap. 3 pp. 82 - 104

1Q

8

Biochimica

Il metabolismo

Anabolismo e catabolismo

Le vie metaboliche

L’ATP

Il ruolo dei coenzimi NAD, FAD e NADP

La regolazione del metabolismo

1Q

10

29

Il metabolismo dei carboidrati

Le due fasi della glicolisi (non viene richiesta reazione per reazione, ma

bilancio generale, resa energetica e ruolo della fosfofruttochinasi)

La fermentazione lattica e alcolica

La gluconeogenesi, la glicogenosintesi e la glicogenolisi (significato generale

dei processi, senza reazioni)

Il metabolismo dei lipidi: digestione, assorbimento, trasporto

β-ossidazione (in generale, senza reazioni)

Il metabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione

ossidativa, il ciclo dell’urea (in generale, senza reazioni)

Il metabolismo terminale

La decarbossilazione ossidativa del piruvato e la formazione dell’acetil-CoA

Il ciclo di Krebs (bilancio generale e passaggi significativi, non viene richiesto

reazione per reazione)

La catena di trasporto degli elettroni e la produzione di ATP per chemiosmosi

La resa energetica della respirazione cellulare

Il controllo della glicemia (no meccanismi intra cellulari p. 154 p. 155)

Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” Cap. 4 pp. 112-155 (escluse le

cose citate, le schede di approfondimento e le pp. 125 132 134 148 149 150)

Biotecnologie

La regolazione genica in virus e batteri

La regolazione genica in eucarioti (cenni, da appunti di lezione)

Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie

Colture cellulari

Le cellule staminali

Gli enzimi di restrizione e la loro azione

L’elettroforesi,

Il riconoscimento di sequenze mediante sonde marcate.

La PCR

Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger

Il clonaggio del DNA

La clonazione

Le biblioteche a DNA

L’analisi delle proteine (Western blotting)

L’ingegneria genetica e gli OGM

Le applicazioni biotecnologiche

Biotecnologie per la medicina

Biotecnologie agrarie

Biotecnologia ambientali (cenni)

Sadava et altri Biologia Vol. B cap. 5 pp 246-258 escluse letture di

approfondimento

Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” cap. 5 pp 164-173, 176-186,

188.193

Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” cap. 6 pp 202-216, 220, 222.

Modelli della tettonica globale

L’interno della Terra: discontinuità sismiche, modello a gusci, crosta

oceanica e continentale, litosfera astenosfera, flusso di calore, correnti

convettive del mantello, campo magnetico, isostasia.

Crippa Fiorani “Sistema Terra” vol. C D p. 148 – 161 esclusa scheda 2 p 158

2Q

26

2Q

14

La dinamica della litosfera: teorie fissiste e mobiliste, deriva dei continenti,

espansione dei fondali oceanici, paleomagnetismo morfologia dei fondali

oceanici, struttura delle dorsali

La teoria della tettonica a placche: margini delle placche, caratteristiche

generali, margini continentali, apertura degli oceani, sistemi arco-fossa, punti

caldi, il meccanismo che muove le placche, orogenesi, struttura dei

continenti

Crippa Fiorani “Sistema Terra “ vol. EFG: unità 1 p. 2-15 (esclusa scheda p

12), unità 2 p 21-39

30

Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio3

L’atmosfera: composizione struttura e dinamica

Composizione e struttura a strati dell’atmosfera, buco nell’ozonosfera,

bilancio radiativo e energetico, effetto serra e riscaldamento globale,

temperatura, pressione, venti, modello della circolazione atmosferica

generale.

Crippa Fiorani “Sistema Terra “ vol. EFG: unità 4 p.80-101 (esclusa scheda p

85)

2Q

5

Firma degli studenti rappresentanti di classe

______________________________________

______________________________________

3. Metodologiedidattiche

Per perseguire gli obiettivi si operato in tal modo:

ogni argomento è stato proposto e spiegato attraverso lezioni frontali con l'ausilio di

presentazioni al computer e lasciando adeguato spazio alle domande degli studenti;

l’apprendimento è stato rafforzato tramite la proposta di esercizi, schemi, mappe, filmati;

sono stati favoriti, ove possibile, l’interdisciplinarietà e l’approfondimento di alcune

tematiche più vicine agli interessi degli studenti.

Gli studenti hanno assistito alla conferenza “Cancro e stili di vita” del prof. Pier Carlo Conte

nell’ambito delle attività della “Fiera della scienza” promossa dall’istituto.

4. Materiali e strumenti didattici impiegati

Libri di testo adottati per la classe quinta:

Sadava et al. Dal carbonio agli OGM PLUS ed. Zanichelli

Crippa Fiorani SISTEMA TERRA EFG ed. Mondadori scuola

Libri di testo degli anni precedenti:

Sadava et al. L’ereditaretà e l’evoluzione (vol. B) ed. Zanichelli in possesso dalla classe terza

Crippa Fiorani SISTEMA TERRA CD ed. Mondadori scuola in possesso dalla classe quarta

Per le parti di biochimica e biotecnologie sono state messe a disposizione degli studenti le

presentazioni in powerpoint utilizzate in classe per condurre le lezioni.

Reagenti, strumenti e vetreria del laboratorio di Chimica

Collegamenti internet per visione di filmati e ricerca di materiale utile.

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati

In accordo con gli altri docenti di Scienze del Liceo sono stati usati i seguenti criteri di valutazione:

conoscenze generali e specifiche

comprensione degli argomenti

rielaborazione e capacità di sintesi

capacità espressive e linguaggio appropriato e scientifico

abilità nell’applicazione del metodo scientifico sperimentale

Durante il percorso didattico la comprensione dei concetti e la capacità di rielaborazione personale è

stata accertata con domande a risposte brevi o articolate.

3

Soltanto nel caso in cui avrà subito delle variazioni e/o non sarà stata svolta, questa parte del programma dovrà essere riportata in

un documento a parte, firmato dal/dalla docente e dagli studenti, che verrà depositato in segreteria e pubblicato nel sito.

31

Per il controllo del profitto scolastico sono stati utilizzati diversi strumenti:

interrogazioni orali

verifiche scritte

simulazione di terza prova

Padova, 15 maggio 2017

Firma del/della docente

32

Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”

35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14

(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281

Allegato A

Relazione finale del docente: Barison Loretta

Disciplina

FILOSOFIA

Classe 5DS

A.S. 2016/17

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti

dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.

1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e

trasversali raggiunti.

La classe ha dimostrato di seguire con molto interesse i vari contenuti proposti, evidenziando

discrete capacità di analisi anche in relazione a tematiche particolarmente complesse come

l’Idealismo.

Relativamente più facile è stato l’approccio deglistudenti con gli autori che hanno maturato il

proprio pensiero in antitesi a Hegel (es. Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, ecc.) Il confronto

costante con l’insegnante e il dialogo tra gli allievi e docente sui singoli temi è stata la nota

dominante di tutto il biennio di corso. Il lavoro di analisi del testo, pur difficoltoso in relazione

soprattutto agli autori romantici, credo abbia maturato nei ragazzi una discreta capacità critica

personale. Alcuni alunni hanno poi dimostrato eccellenti capacità di analisi e di riflessione.

Nel complesso si possono ritenere acquisiti gli obiettivi della programmazione didattica. La

maggior parte della classe ha evidenziato un costante progresso nell’acquisizione dei contenuti e

delle abilità e competenze, attestandosi su livelli medio- alti. Solamente pochi alunni si attestano su

un livello appena sufficiente.

2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione

Temi trattati

(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)

•

Periodo dell’anno

N. di ore

impiegato

Settembre

Kant e la svolta critica del pensiero occidentale.

La Dialettica trascendentale

.Le Idee trascendentali

Valore costitutivo e regolativo delle Idee

* la "Critica della Ragione Pratica” Significato e problemi.

Ragione pratica e ragione pura-pratica.

La morale autonoma e le morali eteronome.

10

Ottobre

33

Azione morale e azione legale

Il Rispetto.

I postulati della Ragione pratica.

* la "Critica del Giudizio".

I giudizi riflettenti e determinanti.

L’idea di finalità.

Le nozioni di Bello e Sublime (percorso pluridisciplinare)

• dibattiti sulle aporie del Kantismo e i preludi all'idealismo

(Jacobi,Reinhold, Schulze, Maimon, Beck).