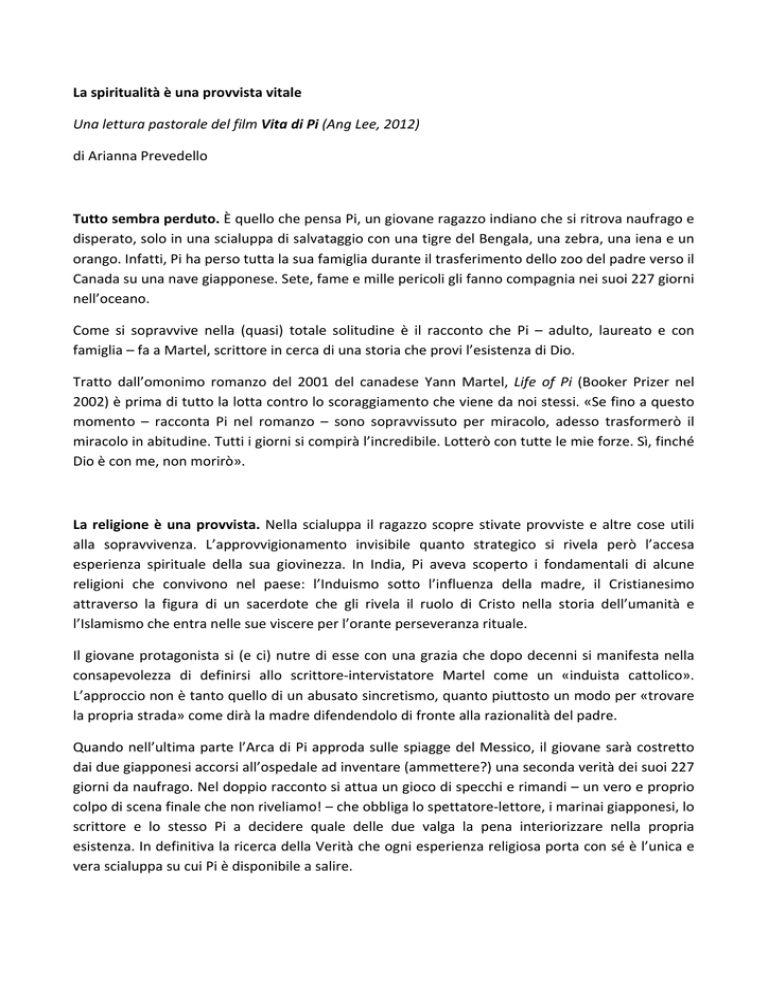

La spiritualità è una provvista vitale Una lettura pastorale del film Vita di Pi (Ang Lee, 2012) di Arianna Prevedello Tutto sembra perduto. È quello che pensa Pi, un giovane ragazzo indiano che si ritrova naufrago e disperato, solo in una scialuppa di salvataggio con una tigre del Bengala, una zebra, una iena e un orango. Infatti, Pi ha perso tutta la sua famiglia durante il trasferimento dello zoo del padre verso il Canada su una nave giapponese. Sete, fame e mille pericoli gli fanno compagnia nei suoi 227 giorni nell’oceano. Come si sopravvive nella (quasi) totale solitudine è il racconto che Pi – adulto, laureato e con famiglia – fa a Martel, scrittore in cerca di una storia che provi l’esistenza di Dio. Tratto dall’omonimo romanzo del 2001 del canadese Yann Martel, Life of Pi (Booker Prizer nel 2002) è prima di tutto la lotta contro lo scoraggiamento che viene da noi stessi. «Se fino a questo momento – racconta Pi nel romanzo – sono sopravvissuto per miracolo, adesso trasformerò il miracolo in abitudine. Tutti i giorni si compirà l’incredibile. Lotterò con tutte le mie forze. Sì, finché Dio è con me, non morirò». La religione è una provvista. Nella scialuppa il ragazzo scopre stivate provviste e altre cose utili alla sopravvivenza. L’approvvigionamento invisibile quanto strategico si rivela però l’accesa esperienza spirituale della sua giovinezza. In India, Pi aveva scoperto i fondamentali di alcune religioni che convivono nel paese: l’Induismo sotto l’influenza della madre, il Cristianesimo attraverso la figura di un sacerdote che gli rivela il ruolo di Cristo nella storia dell’umanità e l’Islamismo che entra nelle sue viscere per l’orante perseveranza rituale. Il giovane protagonista si (e ci) nutre di esse con una grazia che dopo decenni si manifesta nella consapevolezza di definirsi allo scrittore‐intervistatore Martel come un «induista cattolico». L’approccio non è tanto quello di un abusato sincretismo, quanto piuttosto un modo per «trovare la propria strada» come dirà la madre difendendolo di fronte alla razionalità del padre. Quando nell’ultima parte l’Arca di Pi approda sulle spiagge del Messico, il giovane sarà costretto dai due giapponesi accorsi all’ospedale ad inventare (ammettere?) una seconda verità dei suoi 227 giorni da naufrago. Nel doppio racconto si attua un gioco di specchi e rimandi – un vero e proprio colpo di scena finale che non riveliamo! – che obbliga lo spettatore‐lettore, i marinai giapponesi, lo scrittore e lo stesso Pi a decidere quale delle due valga la pena interiorizzare nella propria esistenza. In definitiva la ricerca della Verità che ogni esperienza religiosa porta con sé è l’unica e vera scialuppa su cui Pi è disponibile a salire. Dio è nel mare aperto. Il coup de théâtre è funzionale non tanto al ritmo della storia (a cui proprio non ne manca), quanto ad inserire un atteggiamento capace di spiegare il modello di fede di Pi. Nel raccontare due versioni dell’accadimento, il ragazzo contempla la possibilità che la fede ci consenta di “trasfigurare” anche il panorama più cupo dell’esistenza trovando comunque una liaison e significati inattesi. Il miracolo che il sentimento di Dio porta nella giovane vita di Pi è proprio la capacità di offrire nella gran parte del film una storia “risanata” da una ferita drammaticamente mortale. Nei panni dello scrittore che giunge ad intervistarlo troviamo le “prove” dell’esistenza di Dio più in questo approccio che non tanto nel fatto che Pi sia l’unico ad essersi salvato. La metafora è quella del mare aperto (della vita) dove i concetti perfetti delle iniziali elucubrazioni filosofiche dell’iniziazione religiosa diventano una “corona di spine” con cui fare i conti e su cui ritarare la personale spiritualità. Dio non è una bugia, una scorciatoia, una pacificazione ma l’alleanza che ritempra i cuori e lo spirito dei tanti naufragi (terreni), delle tempeste accompagnate alle arsure.