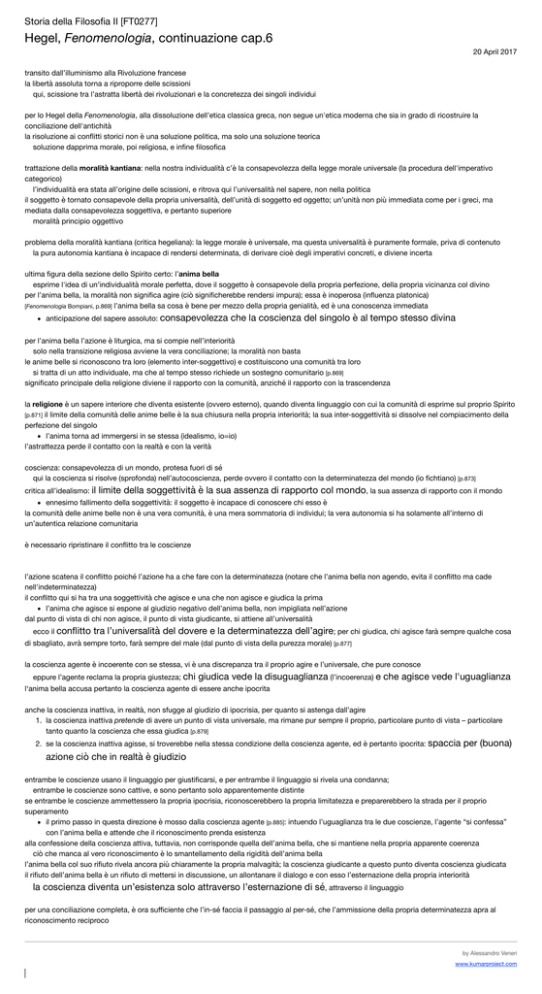

Storia della Filosofia II [FT0277]

Hegel, Fenomenologia, continuazione cap.6

20 April 2017

transito dall’illuminismo alla Rivoluzione francese

la libertà assoluta torna a riproporre delle scissioni

qui, scissione tra l’astratta libertà dei rivoluzionari e la concretezza dei singoli individui

per lo Hegel della Fenomenologia, alla dissoluzione dell’etica classica greca, non segue un'etica moderna che sia in grado di ricostruire la

conciliazione dell'antichità

la risoluzione ai conflitti storici non è una soluzione politica, ma solo una soluzione teorica

soluzione dapprima morale, poi religiosa, e infine filosofica

trattazione della moralità kantiana: nella nostra individualità c’è la consapevolezza della legge morale universale (la procedura dell'imperativo

categorico)

l’individualità era stata all’origine delle scissioni, e ritrova qui l’universalità nel sapere, non nella politica

il soggetto è tornato consapevole della propria universalità, dell’unità di soggetto ed oggetto; un’unità non più immediata come per i greci, ma

mediata dalla consapevolezza soggettiva, e pertanto superiore

moralità principio oggettivo

problema della moralità kantiana (critica hegeliana): la legge morale è universale, ma questa universalità è puramente formale, priva di contenuto

la pura autonomia kantiana è incapace di rendersi determinata, di derivare cioè degli imperativi concreti, e diviene incerta

ultima figura della sezione dello Spirito certo: l’anima bella

esprime l'idea di un’individualità morale perfetta, dove il soggetto è consapevole della propria perfezione, della propria vicinanza col divino

per l’anima bella, la moralità non significa agire (ciò significherebbe rendersi impura); essa è inoperosa (influenza platonica)

[Fenomenologia Bompiani, p.869] l’anima bella sa cosa è bene per mezzo della propria genialità, ed è una conoscenza immediata

anticipazione del sapere assoluto: consapevolezza

che la coscienza del singolo è al tempo stesso divina

per l’anima bella l’azione è liturgica, ma si compie nell’interiorità

solo nella transizione religiosa avviene la vera conciliazione; la moralità non basta

le anime belle si riconoscono tra loro (elemento inter-soggettivo) e costituiscono una comunità tra loro

si tratta di un atto individuale, ma che al tempo stesso richiede un sostegno comunitario [p.869]

significato principale della religione diviene il rapporto con la comunità, anziché il rapporto con la trascendenza

la religione è un sapere interiore che diventa esistente (ovvero esterno), quando diventa linguaggio con cui la comunità di esprime sul proprio Spirito

[p.871] il limite della comunità delle anime belle è la sua chiusura nella propria interiorità; la sua inter-soggettività si dissolve nel compiacimento della

perfezione del singolo

l’anima torna ad immergersi in se stessa (idealismo, io=io)

l’astrattezza perde il contatto con la realtà e con la verità

coscienza: consapevolezza di un mondo, protesa fuori di sé

qui la coscienza si risolve (sprofonda) nell’autocoscienza, perde ovvero il contatto con la determinatezza del mondo (io fichtiano) [p.873]

critica all’idealismo: il

limite della soggettività è la sua assenza di rapporto col mondo, la sua assenza di rapporto con il mondo

ennesimo fallimento della soggettività: il soggetto è incapace di conoscere chi esso è

la comunità delle anime belle non è una vera comunità, è una mera sommatoria di individui; la vera autonomia si ha solamente all’interno di

un’autentica relazione comunitaria

è necessario ripristinare il conflitto tra le coscienze

l’azione scatena il conflitto poiché l’azione ha a che fare con la determinatezza (notare che l’anima bella non agendo, evita il conflitto ma cade

nell'indeterminatezza)

il conflitto qui si ha tra una soggettività che agisce e una che non agisce e giudica la prima

l’anima che agisce si espone al giudizio negativo dell’anima bella, non impigliata nell’azione

dal punto di vista di chi non agisce, il punto di vista giudicante, si attiene all’universalità

ecco il conflitto

tra l’universalità del dovere e la determinatezza dell’agire; per chi giudica, chi agisce farà sempre qualche cosa

di sbagliato, avrà sempre torto, farà sempre del male (dal punto di vista della purezza morale) [p.877]

la coscienza agente è incoerente con se stessa, vi è una discrepanza tra il proprio agire e l’universale, che pure conosce

eppure l’agente reclama la propria giustezza; chi

giudica vede la disuguaglianza (l’incoerenza) e che agisce vede l'uguaglianza

l‘anima bella accusa pertanto la coscienza agente di essere anche ipocrita

anche la coscienza inattiva, in realtà, non sfugge al giudizio di ipocrisia, per quanto si astenga dall’agire

1. la coscienza inattiva pretende di avere un punto di vista universale, ma rimane pur sempre il proprio, particolare punto di vista – particolare

tanto quanto la coscienza che essa giudica [p.879]

2. se la coscienza inattiva agisse, si troverebbe nella stessa condizione della coscienza agente, ed è pertanto ipocrita: spaccia

per (buona)

azione ciò che in realtà è giudizio

entrambe le coscienze usano il linguaggio per giustificarsi, e per entrambe il linguaggio si rivela una condanna;

entrambe le coscienze sono cattive, e sono pertanto solo apparentemente distinte

se entrambe le coscienze ammettessero la propria ipocrisia, riconoscerebbero la propria limitatezza e preparerebbero la strada per il proprio

superamento

il primo passo in questa direzione è mosso dalla coscienza agente [p.885]: intuendo l’uguaglianza tra le due coscienze, l’agente “si confessa”

con l’anima bella e attende che il riconoscimento prenda esistenza

alla confessione della coscienza attiva, tuttavia, non corrisponde quella dell’anima bella, che si mantiene nella propria apparente coerenza

ciò che manca al vero riconoscimento è lo smantellamento della rigidità dell’anima bella

l’anima bella col suo rifiuto rivela ancora più chiaramente la propria malvagità; la coscienza giudicante a questo punto diventa coscienza giudicata

il rifiuto dell’anima bella è un rifiuto di mettersi in discussione, un allontanare il dialogo e con esso l’esternazione della propria interiorità

la coscienza diventa un’esistenza solo attraverso l’esternazione di sé, attraverso il linguaggio

per una conciliazione completa, è ora sufficiente che l’in-sé faccia il passaggio al per-sé, che l’ammissione della propria determinatezza apra al

riconoscimento reciproco

by Alessandro Veneri

www.kumarproject.com