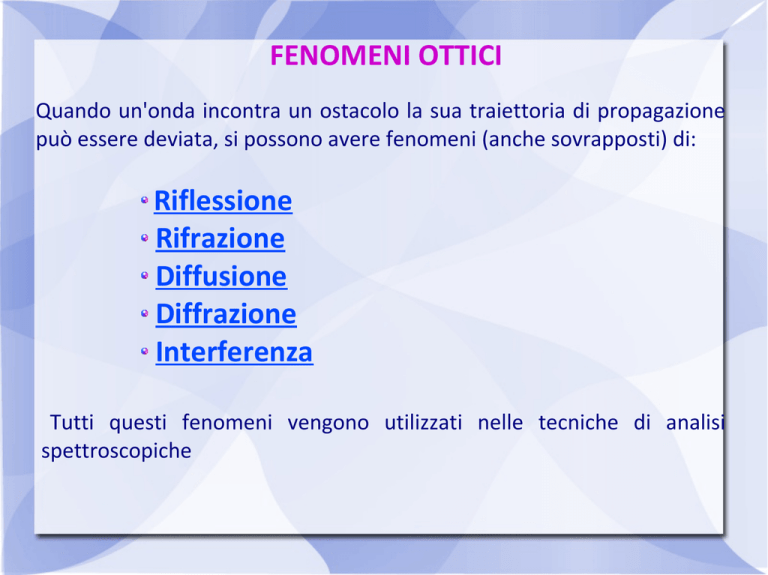

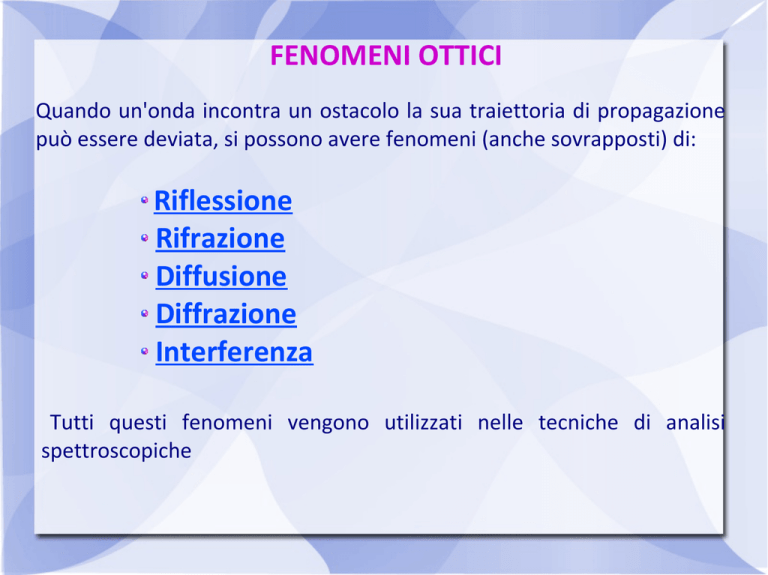

FENOMENI OTTICI

Quando un'onda incontra un ostacolo la sua traiettoria di propagazione

può essere deviata, si possono avere fenomeni (anche sovrapposti) di:

Riflessione

Rifrazione

Diffusione

Diffrazione

Interferenza

Tutti questi fenomeni vengono utilizzati nelle tecniche di analisi

spettroscopiche

RIFLESSIONE

La riflessione è il fenomeno per cui un'onda, quando colpisce

l'interfaccia tra differenti mezzi, cambia direzione e torna nel mezzo

di provenienza.

La lunghezza d'onda dell'onda riflessa è uguale a quella incidente

RIFLESSIONE

Se la superficie è liscia, cioè le scabrosità sono trascurabili rispetto

alla lunghezza d'onda, la riflessione è speculare:

LEGGI DELLA RIFLESSIONE

Il raggio incidente, il raggio riflesso e la normale alla superficie di

riflessione giacciono sullo stesso piano,

L'angolo di incidenza è uguale a quello di riflessione,

Il raggio incidente e quello riflesso sono su lati opposti rispetto alla

normale.

RIFLETTANZA

La riflettanza è il rapporto tra l'intensità della radiazione riflessa e

quella della radiazione incidente

R% = I ·100

I0

La spettroscopia di (o in) riflettanza trova applicazioni nel controllo

qualità di materie prime e prodotti finiti (p.es. cere per pavimenti,

detersivi) e nell'analisi degli strati superficiali dei dipinti.

RIFRAZIONE

La rifrazione è la deviazione subita da un'onda quando passa da un

mezzo ad un altro, nel quale la sua velocità di propagazione cambia; la

frequenza rimane costante, di conseguenza cambia la λ.

RIFRAZIONE

Quando il raggio passa da un mezzo meno denso ad uno più denso (p.es

dall'aria all'acqua, oppure al vetro) l'angolo di rifrazione r è minore

dell'angolo di incidenza i, invece quando passa da un mezzo più denso ad

uno meno denso il raggio si allontana dalla normale:

LEGGI DELLA RIFRAZIONE

Il raggio incidente, quello rifratto e la normale alla superficie di

separazione dei due mezzi giacciono sullo stesso piano

Il rapporto tra i seni dei due angoli è costante qualunque sia l'angolo

di incidenza e dipende soltanto dai due mezzi in cui la luce passa:

sen i = v1 = n2

sen r v2 n1

dove v1 e v2 sono le velocità della luce nei due mezzi e n1 e n2 i loro

indici di rifrazione assoluti

Una regola di carattere qualitativo per determinare la direzione della

rifrazione è che il raggio luminoso è sempre più vicino alla normale

dal lato del mezzo più denso.

RIFRAZIONE

Si definisce indice di rifrazione assoluto il rapporto tra la velocità

della luce nel vuoto e quella nel mezzo considerato:

n= c

v

Poiché c è sempre maggiore di v l'indice di rifrazione assoluto è

sempre >1

L'indice di rifrazione dipende dalla λ della radiazione incidente, dalla

temperatura e (per i gas) dalla pressione.

RIFRAZIONE

Riflessione totale: nel passaggio da un mezzo più rifrangente ad uno

meno rifrangente (p.es. dall'acqua all'aria) esiste un angolo limite oltre il

quale il raggio non riesce più a penetrare nel mezzo meno rifrangente e

viene completamente riflesso:

RIFRAZIONE

La dipendenza della rifrazione dalla λ viene sfruttata per realizzare la

dispersione della luce (cioè la separazione delle componenti

monocromatiche della luce bianca) tramite un prisma

Le radiazioni vengono deviate di più passando dal rosso (minore

frequenza) al violetto (maggiore frequenza)

Il prisma è quindi un buon dispositivo monocromatore.

RIFRAZIONE

La rifrattometria è una tecnica di analisi basata sulla determinazione

dell'indice di rifrazione, ha molteplici applicazioni, p.es. viene utilizzata

per:

Stabilire il contenuto zuccherino di succhi alimentari

Stabilire il grado alcolico di soluzioni idroalcoliche

Caratterizzare oli e grassi

Analisi delle urine e del sangue

Analizzare minerali e gemme

DIFFUSIONE

In fisica la diffusione ottica (o dispersione), scattering in inglese, si

riferisce a un'ampia classe di fenomeni in cui onde o particelle vengono

deflesse (ovvero cambiano traiettoria) a causa della collisione con altre

particelle. La deflessione avviene in maniera disordinata e in buona

misura casuale (il significato letterale di scattering è "sparpagliamento")

e per questo la diffusione si distingue dalla riflessione e dalla rifrazione,

che invece cambiano le traiettorie in maniera regolare e determinata.

DIFFUSIONE

La diffusione può presentarsi insieme alla riflessione, se le scabrosità

della superficie non sono trascurabili rispetto alla λ della luce

incidente

In questo caso si parla di riflessione diffusa:

DIFFUSIONE

In base alle dimensioni delle particelle incontrate si possono avere

differenti tipi di diffusione, tra le quali:

Diffusione di Rayleigh

Diffusione di Mie

Diffusione (o effetto) di Tyndall

DIFFUSIONE DI RAYLEIGH

Se le particelle hanno dimensioni molto più piccole (< 1/10) della λ

della luce incidente la diffusione è isotropa ( avviene con uguale

intensità in tutte le direzioni).

L'intensità della luce diffusa è proporzionale alla quarta potenza della

frequenza della radiazione

le frequenze maggiori sono diffuse

con maggiore efficienza, è questo il motivo per cui il cielo appare

azzurro:

DIFFUSIONE DI MIE

Se le particelle hanno dimensioni > 1/10 della λ della luce incidente la

diffusione dipende in misura minore dalla lunghezza d'onda.

Le goccioline d'acqua diffondono tutte le lunghezze d'onda della luce

visibile con intensità circa uguale e le nuvole e la nebbia quindi

appaiono bianche o grigie.

DIFFUSIONE DI TYNDALL

Per particelle ancora più grandi

come quelle dei sistemi colloidali,

delle sospensioni e delle dispersioni fini

l'intensità della luce diffusa dipende

dalla frequenza della luce incidente

la componente blu è diffusa meglio

farina sospesa in acqua

DIFFUSIONE

I fenomeni di diffusione sono alla base di due tecniche analitiche,

utilizzate perlopiù nella determinazione di solidi e oli dispersi nelle acque

e nell'aria, ma anche in biologia per lo studio di colture batteriche o per

la determinazione della massa molare di macromolecole:

La turbidimetria in cui si misura la luce diffusa davanti al campione,

La nefelometria in cui si misura la luce diffusa a 90° rispetto alla

direzione della luce incidente.

DIFFRAZIONE

Il termine diffrazione si riferisce ai fenomeni, che avvengono

quando un'onda incontra un ostacolo o una fenditura, che

abbia dimensioni simili alla sua λ: in accordo con il principio di

Huygens-Fresnel ogni punto della fenditura diventa, a sua

volta, una sorgente di onde che si propagano in tutte le

direzioni dello spazio:

DIFFRAZIONE

Le onde, quindi, aggirano gli ostacoli, se hanno dimensioni

dello stesso ordine di grandezza della loro λ

DIFFRAZIONE

Effetto della diffrazione delle onde sui frangiflutti a Campo di Mare (Brindisi)

INTERFERENZA

Se le onde passano attraverso due (o più) fenditure all'uscita si

avrà interferenza, con formazione di zone in cui le onde si

sommano o si annullano:

INTERFERENZA

L'interferenza propriamente riguarda l'interazione tra onde e non tra

onde e materia

INTERFERENZA

L'interferenza è un comportamento tipico dei fenomeni ondulatori:

quando due o più radiazioni monocromatiche percorrono lo stesso

mezzo nella stessa direzione possono verificarsi tre casi:

Le onde sono in concordanza di fase (rafforzamento), aumentano

ampiezza ed intensità

Le onde sono in opposizione di fase (interferenza totale),non c'è

onda finale

Nel caso intermedio l'onda finale ha un'ampiezza A, che si ottiene

dalla somma algebrica delle due ampiezze ed è sempre minore della

somma di quelle d'origine

INTERFERENZA

L'interferenza è un comportamento tipico dei fenomeni ondulatori:

quando due o più radiazioni monocromatiche percorrono lo stesso

mezzo nella stessa direzione possono verificarsi tre casi:

Le onde sono in concordanza di fase (rafforzamento), aumentano

ampiezza ed intensità

Le onde sono in opposizione di fase (interferenza totale),non c'è

onda finale

Nel caso intermedio l'onda finale ha un'ampiezza A, che si ottiene

dalla somma algebrica delle due ampiezze ed è sempre minore della

somma di quelle d'origine

INTERFERENZA

INTERFERENZA

L'interferenza è utilizzata in spettrofotometria sia come tecnica

analitica sia perché consente di ottenere monocromatori

L'interferometria trova applicazione in molti campi di ricerca,

in particolare in astrofisica: lo studio delle frange di

interferenza consente di misurare lo spostamento di corpi

celesti e di studiare i pianeti extrasolari

FILTRI

Diffrazione ed interferenza sono alla base dei filtri monocromatori,

che possono essere:

Filtri interferenziali

Reticoli di trasmissione

Reticoli di riflessione

dispersione di un prisma e di un reticolo

FILTRI

schema di un monocromatore :

A: sorgente di luce policromatica

B: fenditura d' entrata

C, E: specchi

D: filtro

F: fenditura d'uscita

G: radiazione monocromatica uscente

FILTRI

I filtri interferenziali sono sono costituiti da due lastre piane e

parallele di vetro (o altro materiale trasparente), le cui facce

interne sono rese semiriflettenti da uno strato sottile e

trasparente di argento(o altro conduttore):

FILTRI

L'effetto di filtro è causato dall'interferenza tra le radiazioni

uscenti, che sono in fase (e quindi danno interferenza costruttiva)

solo se la differenza di cammino ottico (che dipende dallo

spessore l ) tra loro è un multiplo intero della lunghezza d'onda,

in pratica passano solo le λ che soddisfano la relazione:

λ = 2l/n

dove n è un numero intero

FILTRI

I reticoli di trasmissione sono costituiti solitamente da una lastra

di vetro sulla cui superficie è incisa una trama molto fitta, anche

2000 fenditure al mm, di linee parallele, uguali ed equidistanti, a

distanze confrontabili con la lunghezza d'onda della luce; la

distanza tra le linee è detta ''passo del reticolo''

FILTRI

Le onde in uscita dai reticoli di trasmissione danno interferenza

costruttiva ad angoli θ diversi per le diverse λ e si ottiene così la

separazione: dsenθ = nλ; si ottengono più immagini, da quella

centrale di ordine m=0 a quelle di ordine m crescente a mano a

mano che si allontanano dal centro:

Separazione di due radiazioni

Frange d'interferenza di luce policromatica

FILTRI

Nei reticoli a riflessione di fase i solchi hanno un angolo di taglio

caratteristico (detto angolo blaze θ) e possono essere del tipo

échelette (la riflessione avviene sul lato più lungo) o échelle ( la

riflessione avviene sul lato più corto)

FILTRI

Anche per i reticoli a riflessione di fase l'interferenza dei raggi

uscenti è costruttiva ad angoli diversi per le diverse λ, dando

così la separazione delle radiazioni .

Un raggio laser ad argon policromatico colpisce un reticolo a riflessione di

silicio ed è separato in più raggi, uno per ogni lunghezza d'onda (da sinistra

a destra 458 nm, 476 nm, 488 nm, 497 nm, 502 nm e 515 nm)

Siti suggeriti

per le onde del mare (e non solo):

http://www.fmboschetto.it/images/galleria_onde.htm

per costruire uno spettroscopio con un CD:

http://www.reinventore.it/sala-professori/2013/07/lo-spettroscopio-col-cd/