Copyright © 2009 CLEAN

via Diodato Lioy 19, 80134 Napoli

telefax 0815524419-5514309

www.cleanedizioni.it

[email protected]

Indice

Tutti i diritti riservati

È vietata ogni riproduzione

ISBN 978-88-8497-193-7

Editing

Anna Maria Cafiero Cosenza

Grafica

Costanzo Marciano

in copertina

Chiostro di S. Gregorio Armeno

(foto Massimo Velo)

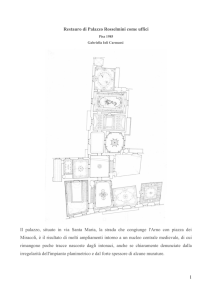

in retrocopertina

Pianta di Napoli greco-romana

(da R. Pane, Napoli imprevista,

Grimaldi & C. Editori, Napoli 2007,

a cura di G. Pane)

7

Introduzione

9

Le culture del recupero e dell’innovazione

10

La lezione dell’Ottocento

13

Dal monumento all’ambiente

16

Richiami

21

Il partito del dov’era e com’era

30

I centri storici e il piano regolatore

33

La città a mosaico

35

Antico e storico

37

Primo incontro con Neapolis

40

Aspetti storico-sociali del centro antico

42

Che cosa fare per il centro antico?

45

Neapolis attende il suo Schliemann

52

Geminam molem nudi tectique theatri

54

Destinazione d’uso del patrimonio archeologico

59

Il centro antico come cittadella degli studi

69

Il progetto

Introduzione

L’area più antica della città costituisce un nodo così complesso che il suo studio storico e operativo richiede diversi strati di indagine, di proposte, di sperimentazioni,

traducibili in altrettanti temi e problemi. Al primo posto sta il fatto che il centro antico contiene la gran parte del patrimonio architettonico e artistico di Napoli e tuttavia spesso in una condizione di estremo degrado.

Com’è stato osservato, «la scoperta del Rinascimento napoletano [ma lo stesso può

dirsi per ogni età nella nostra produzione artistica] è difficile, sorprendente, emozionante. I tre aggettivi non sono stati scelti a caso. Difficile è la ricerca nel corpo degradato dell’antica città, fra vicoli, case cadenti, cortili quasi impenetrabili, sotterranei

segreti, alla ricerca di un patrimonio immenso, ma sconvolto, spezzato, disperso

come, in tutta la storia dell’umanità, rare volte è avvenuto (e mai, forse, nel caso di

una città ancora viva!). E i risultati di questa faticosissima ricerca saranno, appunto,

sorprendenti ed emozionanti, tanto che alla fine ci parrà assurda questa autentica

diaspora, in un mondo che vanta la sua civiltà, di un simile patrimonio artistico. Anche

quando una chiesa, un chiostro, una cappella, un’opera d’arte sono sopravvissute,

c’è intorno a loro una tale atmosfera di abbandono e di desolazione da lasciar sbigottiti» [L. Zeppegno, Guida al Rinascimento in Italia, Mondadori, Milano 1974, p. 277]. A conferma di queste negative valenze dei nostri beni culturali sono gli stessi titoli di alcune

importanti pubblicazioni: Notizie del bello dell’antico e del curioso della città di Napoli; Saggio sull’abbellimento di cui è capace la città di Napoli; Napoli imprevista, ecc.

per citare i primi titoli che vengono in mente.

Se questo è vero, la storiografia artistica napoletana non può limitarsi a essere illustrativa, filologica, meno che mai agiografica; essa, per ogni tema che affronta,

7

Restauro e innovazione della Neapolis greco-romana

Il centro antico come cittadella degli studi

dovrebbe in primo luogo trattarne gli aspetti problematici. Quest’ultimi non vanno

intesi come voci di un cahier des doléances, ma come riflessioni su fatti, individuati

per essere risolti, almeno in via d’ipotesi e di proposte.

Muovendo dalle suddette considerazioni desidero dedicare il presente scritto al centro antico, all’area della Neapolis greco-romana, non tanto per illustrarne il patrimonio artistico, peraltro noto e non approfondibile in questa sede, quanto per porre o

riproporre alcuni temi, segnatamente pertinenti al campo architettonico-urbanistico,

riguardanti in modo particolare la stratificazione e soprattutto la destinazione d’uso

dell’intero quartiere. In altre parole, più che descrivere com’è ora l’area più antica di

Napoli, mi interessa, tramite l’archeologia, in primo luogo, e poi la storia, il restauro,

la ristrutturazione, l’inserimento del nuovo accanto all’antico, «progettare», ovvero

suggerire un’idea di come tale area potrebbe essere in futuro.

Le culture del recupero e dell’innovazione

Con la prima espressione intendo una posizione che comprende il passato, la storia, la storiografia, l’interesse per il preesistente, l’esperienza e, più tecnicamente, il

restauro, la tutela, le norme di salvaguardia, il piano di difesa, ecc. Con la seconda,

il futuro, il progetto, la previsione, le aspettative e simili.

Tutti i fattori citati per un verso appartengono rispettivamente a due distinte concezioni, per un altro rientrano comunque nella storia, sia pure secondo i suoi tre tempi: il passato, il presente e il futuro; tempi che richiedono qualche apprendimento

riguardando non solo la teoria ma anche la pratica dell’architettura, non foss’altro

perché implicano il binomio continuità/discontinuità che ognuno vede fortemente

legato alla nostra dicotomia recupero/innovazione.

Alcuni autori pensano alla storia come un processo continuo, altri come una successione di momenti critici o soluzioni di continuità. Come scrive Abbagnano, la

continuità della storia «sembra assunta, il più delle volte, a significare la permanenza di certi elementi o motivi o fattori, e quindi una certa unità o somiglianza tra le

varie fasi di essa […]. si può dire che in generale si parla di continuità tra due cose

ogni qualvolta è possibile riconoscere tra queste due cose una relazione qualsiasi.

Pertanto relazioni di causalità o di condizionamento, di contiguità o di somiglianza

possono essere assunte come segni o prove o manifestazioni di continuità; come

dall’altro lato possono essere assunte come tali anche relazioni di opposizione o di

contrarietà o di contrasto o di lotta, dal momento che neanche tali forme di relazione implicano un taglio netto tra le cose che oppongono, e cioè la mancanza di una

relazione qualsiasi» [N. Abbagnano, voce «Continuo» del Dizionario di filosofia, UTET, Torino

1964, p. 164].

A seguire tale ragionamento, non esisterebbero spacchi netti o rotture, la continuità

manifestandosi sempre o per adesione o per contrasto. Più pertinente al tema della critica è la posizione di Dewey rispetto all’argomento di cui ci occupiamo. Per il

filosofo americano la legge di continuità è il «postulato fondamentale di una teoria

naturalistica della logica», non solo ma anche principio basilare per ogni valutazione:

«in base alla continuità delle attività umane personali ed associate, la portata delle

valutazioni presenti non può essere validamente stabilita fino a che esse non sono

inserite e viste nella prospettiva dei passati eventi di valutazione con i quali sono

continue. Senza di ciò, la prospettiva futura, cioè le conseguenze delle presenti e

nuove valutazioni, è indefinita» [J. Dewey, Teoria della valutazione (1939), La Nuova Italia, Firenze 1963, p. 90].

Sull’argomento, pensando specificamente all’architettura, Rogers scrive: «considerando la storia come processo, si potrebbe dire che è sempre continuità o sempre

crisi a seconda che si vogliano accentuare le permanenze piuttosto che le emergenze [...] il concetto di continuità implica quello di mutazione nell’ordine di una tradizione. Crisi è la rottura - rivoluzione -, cioè il momento di discontinuità dovuto all’influenza di fattori nuovi (non reperibili nei momenti precedenti se non come contrari a quelli

che scaturiscono, per opposizione, dall’impellente esigenza di novità sostanziali)» [E.

N. Rogers, Continuità o crisi?, in «Casabella-continuità», n. 215, 1957].

Una saldatura tra continuità e innovazione ci sembra proposta da Giuseppe Galasso. Chiedendosi con quale criterio il ricercatore seleziona le «cause» per spiegare un

8

9

Il centro antico come cittadella degli studi

evento storico, Galasso risponde «col criterio della creatività, originalità, innovazione

di ogni presente rispetto ad ogni passato. Ogni azione si inserisce sul passato e ne

è temporalmente la continuazione; ma è anche una rottura del passato [...], una frattura nella catena di ciò che accade. Ed è questa frattura ciò che differenzia il presente dal passato, l’ignoto a cui si approda dal noto, la scelta che non è solo la selezione delle alternative in gioco, ma è, insieme, modificazione di quelle alternative nell’atto stesso della selezione, e - con ciò - l’illuminazione, la rivelazione del senso ultimo che le alternative in gioco vengono ad assumere. Nell’atto di scegliere le alternative vengono trascese» [G. Galasso, Filosofia e storiografia, in AA.VV, Filosofia, UTET, Torino

1995, vol. lI, p. 431]. A questa convincente interpretazione del binomio continuodiscontinuo della storia, lo stesso autore fa seguire una smentita di un vecchio e

popolare luogo comune: «dato il carattere creativo del presente, ne consegue che

l’antica definizione di storia come magistra vitae non ha motivo di essere. Per quante cose possa insegnare il passato, il presente aggiunge ad esse sempre qualcosa

di nuovo, di imprevedibile dallo stesso passato, e da questa novità risulta condizionato e diversamente conformato non solo il corso ulteriore delle cose, bensì il passato stesso» [Ivi, p. 432].

Relativamente ad una storiografia avente per oggetto il futuro, la modificazione va

rapportata agli assunti di chi, come Franchini, ha tentato una teoria della previsione

storiografica. «Tutta la conoscenza, come conoscenza di, come rivolgersi a, è un

trascendere-prevedere, un proiettarsi e un proiettare verso qualche cosa. Anche il

più ortodosso dei giudizi storici, rivolto cioè rigorosamente ad eventi del passato, già

tutti accaduti, si atteggia come interpretazione, come proposta, come trasformazione di una situazione di fatto in una situazione in movimento [...]. Per rendersi conto

di codesto carattere progettante [il corsivo è mio] e previsionale del giudizio storico,

anche quando suo oggetto sono eventi tutti accaduti, occorre correggere l’illusione

ottica che proviene dal suo dirigersi verso eventi non futuri ma passati, non più prevedibili perché già accaduti. Eppure il giudizio si rivolge verso il non essere degli

eventi accaduti, che è per l’appunto il loro futuro, cioè l’acquisizione progressiva di

sempre nuovi, più ricchi e profondi significati raggiunti appunto attraverso l’indagine

storiografica. Il giudizio, insomma, nel corso di quest’ultima, non fa che prevedere,

anticipare, cioè in fondo creare, gli eventi presi in esame, rendendoli futuri nell’atto

stesso che li qualifica come passati» [R. Franchini, Teoria della previsione, E.S.I., Napoli 1964,

pp. 133-4]. Sempre nella logica di una teoria modificatoria dell’interpretazione e in pari

tempo prospettivistica della storia, non molto distante dalla nostra idea progettuale

è quella per cui «rendere presente il passato, inoltrarsi nell’accaduto è già trasformarlo [...]; il passato in prospettiva, lontano da noi di secoli e millenni, è il passato

proiettato dal non essere verso il non essere ancora» [Ivi, p. 158].

Restauro e innovazione della Neapolis greco-romana

il fatto è che non ce ne rendiamo sempre conto perché questa operazione fu effettuata in modi molto diversi. Ad eccezione dei casi, invero numerosi, in cui prevalse

l’intento di distruggere le fabbriche antiche per ricavarvi materiali da utilizzare nelle

nuove costruzioni, i restauri di ciascun periodo rispondevano ad una logica differente da quella attuale. I criteri vanno individuati nel processo storico della stessa vicenda architettonica, solo alcuni dei quali sono riconoscibili. Oggetto di restauro erano

quegli edifici ritenuti più importanti, oltre che per il loro valore estetico, per il loro legame con significati religiosi (i templi e le chiese), con valori politici (le regge e i palazzi magnatizi), con la storia civile (gli edifici comunali, ecc.); insomma erano conservate tutte quelle opere di valenza monumentale, ovvero degne di essere ricordate,

la parola monumento derivante dal latino mémini, che significa appunto ricordarsi.

Erano invece trascurate tutte quelle costruzioni aventi carattere pratico, legate a

mutevoli esigenze e più soggette all’usura; in pratica, gli edifici destinati ad abitazioni. Donde la liceità, ancora oggi, di distinguere l’architettura dall’edilizia. Tuttavia, laddove un nucleo edilizio presentava valenze civili e sociali, nonché una compattezza

formale, resisteva a radicali modificazioni come dimostra la sopravvivenza di numerosi borghi sorti sin dall’alto medioevo, spesso in continuità con opere ancora più

antiche. La loro presenza dimostra che l’idea di «ambiente» esisteva fin dai tempi più

remoti. Comunque, un principio generale per comprendere i diversi criteri di restauro adottati in passato può essere il seguente: i restauri sono sempre legati al Kunstwollen, alla volontà o alla concezione dell’arte (il termine da intendersi nella sua

accezione più generale) che in ogni epoca guida le scelte e le operazioni costruttive.

Se le considerazioni suddette intendono smentire che il restauro sia nato solo nell’Ottocento, resta tuttavia vero che in quel secolo esso si istituisce come specifica

disciplina.

Primo merito degli studiosi del tempo è quello di aver schematizzato l’esperienza del

restauro, riducendola agli interventi sui tre casi più tipici: a) una fabbrica che, per

qualsivoglia motivo, aveva subito la perdita di una sua parte; b) un’altra che risultava alterata per riparazioni, modifiche, aggiunte e trasformazioni; c) un’altra che non

era stata mai completata.

Posto il problema in questi termini riportiamo alcune delle principali indicazioni sul

modo di affrontarlo.

La più radicale posizione, come spesso si verifica all’inizio di un settore della conoscenza, è di Viollet-le-Duc. Nel Dictionnaire raisonné de l’architecture française, egli

scrive: «restaurare un edificio non significa mantenerlo, rifarlo o ripararlo; significa

ripristinarlo in uno stato completo che può non essere mai esistito a un dato

momento» [E.E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI au XVI siècle, tomi I-X, Paris 1854-1868, la voce Restauration è nel tomo VIII (1865)].

La lezione dell’Ottocento

Cominciamo con l’osservare che il restauro non nasce, come comunemente si crede, nel secolo XIX. Nel mondo antico, medievale e moderno l’idea e la pratica di

conservare gli edifici, consolidandoli, completandoli, ristrutturandoli furono ben presenti; di restauro si occuparono L.B. Alberti, Raffaello e persino l’estroso Borromini;

10

Contro questo assunto si sono levate molte critiche, segnatamente quella per cui

l’immaginare il completamento di una fabbrica anche con parti mai esistite comporterebbe un intervento arbitrario e antistorico. A mio avviso, invece, la scelta dell’architetto francese, contestualizzata nel suo tempo, non poteva essere più opportuna, il «ripristino» comportando il recupero sia funzionale che estetico del monumento sul quale egli interveniva. A favore di questa concezione del restauro è stato

11

Restauro e innovazione della Neapolis greco-romana

Il centro antico come cittadella degli studi

osservato: «se i Viollet-le-Duc e i Lessus non avessero completato le rovine, ristabilito gli esempi, che idee avremmo oggi del medioevo? Senza le ricostruzioni che

sono, per esempio, i portali di Notre-Dame di Parigi e di Vezelay, noi non avremmo

più oggi a meditare che su dei rottami e dei pezzi da museo» [L. Hourticq, voce Violletle-Duc dell’Encyclopédie des Beaux Arts, Paris 1925]. Nessun dubbio quindi che il «fondatore» della disciplina appartenga al novero di coloro che hanno inteso il restauro in

maniera «attiva», in posizione cioè diametralmente opposta al precetto «dov’era e

com’era», ritornato in auge oggi e per i motivi che vedremo.

La seconda proposta di restauro può ritenersi espressa nell’«assioma» di Didron,

secondo il quale «in materia di monumenti antichi, è meglio consolidare che riparare, meglio riparare che restaurare, meglio restaurare che rifare, meglio rifare che

abbellire; in nessun caso, bisogna aggiungere nulla, soprattutto nulla sopprimere»

[A.N. Didron, Réparation de la cathédrale de Paris, in «Annales archéologiques», tomo III, agosto

1845].

La posizione di questo autore è opposta a quella dell’altro sopra citato; tuttavia nella graduatoria che egli espone, pur dichiarando che la migliore operazione sia quella del «consolidamento» - l’unica accettata dai fautori dell’attuale conservatorismo riconosce altri tipi di interventi implicitamente legati alle varie condizioni del monumento.

A Didron si rifà inizialmente Camillo Boito. Le sue tesi si tradussero in un documento approvato dal IV Congresso degli ingegneri e architetti italiani, svoltosi a Roma nel

1883, definibile come la «Prima carta italiana del restauro». I suoi principali articoli

sono: «1. I monumenti architettonici, quando si sia incontrastabilmente dimostrata

la necessità di porvi mano, debbono piuttosto venire consolidati che riparati, piuttosto riparati che restaurati; ed in ogni modo si devono col massimo studio scansare

le aggiunte e le rinnovazioni; 2. Nel caso che dette aggiunte o rinnovazioni tornino

assolutamente indispensabili per la solidità dell’edificio o per altre cause gravissime

ed invincibili, e nel caso che riguardino parti mai esistite o delle quali manchi la conoscenza sicura della forma primitiva, le aggiunte o rinnovazioni si devono compiere

nella maniera nostra contemporanea (il corsivo è mio), avvertendo che possibilmente nell’apparente prospettiva le nuove opere non urtino troppo con l’aspetto del vecchio edificio» [Cit. in R. Di Stefano, G. Fiengo, Norme ed orientamenti per la tutela dei beni culturali in Italia, in «Restauro», n. 40, 1978]. Siamo forse per la prima volta in presenza di una

enunciazione che dovrebbe essere, a mio avviso, incontestabile: quella per cui tutte le modificazioni ritenute indispensabili siano realizzate secondo il linguaggio e le

tecniche dell’architettura nostra contemporanea; altrimenti si cade nella pura e semplice falsificazione. Uso il condizionale perché tale suggerimento è stato revocato in

dubbio, per i motivi che vedremo e contesteremo. Questo principio della contemporaneità, al di là del restauro, è confermato dalla teoria della storiografia in generale:

non possiamo studiare gli eventi del passato se non da una visuale di oggi.

Un corollario dell’assunto indicato si trova nell’articolo 3, nel quale si legge tra l’altro: «nei monumenti dell’antichità o in altri ove sia notevole l’importanza propriamente archeologica, le parti di compimento indispensabili alla solidità ed alla conservazione dovrebbero essere lasciate coi soli piani semplici e coi soli solidi geometrici

dell’abbozzo, anche quando non appariscono altro che la continuazione od il sicuro riscontro di altre parti antiche sagomate ed ornate».

Ma il punto più alto della concezione di Boito, quello che centra molti problemi dimostrando una storicità avvertita quanto altri mai è al capo 5; qui l’autore considera l’opera da restaurare come la stratificazione storica di tutti gli interventi che si sono

succeduti dall’origine fino a oggi: «saranno considerate per monumenti, e trattate

come tali, quelle aggiunte e modificazioni che in diverse epoche fossero state introdotte nell’edificio, salvo il caso in cui, avendo un’importanza artistica e storica manifestamente minore dell’edificio stesso e nel medesimo tempo svisando e mascherando alcune parti notevoli di esso, si ha da consigliare la rimozione di tali modificazioni od aggiunte»

Il contributo di Camillo Boito è rimasto, a mio parere, un insuperato paradigma. Sono

cambiati i tempi, la società, gli apparati burocratici, la concezione stessa della storia,

eppure le tesi boitiane - per quanto concerne il restauro del singolo edificio - continuano a contenere in nuce molti criteri successivi, almeno quelli pertinenti alla conservazione attiva.

Dal monumento all’ambiente

La chiara impostazione ottocentesca, alla quale dovrà ancora rivolgersi chi voglia

concretamente restaurare un edificio, si è complicata notevolmente allorquando s’è

posto il problema di tutelare un intero ambiente. L’idea di conservare il contesto storico che circonda un monumento oppure l’insieme che, anche senza fabbriche

eccezionali, costituisce ugualmente un patrimonio storico-culturale da salvaguardare, è sacrosanta. Ma in essa, accanto agli aspetti positivi, ve ne sono tali e tanti altri

negativi da costituire uno dei maggiori fraintendimenti per l’azione teorica e operativa del restauro.

Anzitutto, fino a qualche anno addietro, ogni volta che si parlava di ambiente lo si

faceva col piglio di chi enunciava una scoperta, eppure nella letteratura architettonica non c’è autore che non sia stato preceduto da un altro nell’affrontare tale argomento. Ma primato a parte, la nozione stessa di ambiente è rimasta imprecisata.

Ne «La Carta di Atene» del 1931, così si «riscopre» il contesto ambientale: «la Conferenza raccomanda di rispettare nella costruzione degli edifici il carattere e la fisionomia della città, specialmente nella prossimità di monumenti antichi, il cui ambiente

deve essere oggetto di cure particolari. Uguale rispetto deve aversi per talune prospettive particolarmente pittoresche». Nello stesso anno Gustavo Giovannoni,

responsabile, anche se indirettamente, della distruzione ambientale del quartiere Corsea-S. Giuseppe a Napoli, pubblica un libro che già nel titolo, Vecchie città ed edilizia nuova, pone decisamente l’accento sulla questione ambientale: «ormai ci siamo

accorti di due verità: l’una è quella che un grande monumento ha valore nel suo

ambiente di visuali, di spazi, di masse e di colore in cui è sorto [...] l’altra è che l’aspetto tipico della città o delle borgate ed il loro essenziale valore d’arte e di storia

risiedono soprattutto nella manifestazione collettiva data dallo schema topografico,

negli aggruppamenti edilizi, nella vita architettonica espressa nelle opere minori» [G.

Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, Unione tipografico-editrce torinese, Torino 1931, p. 10].

12

13

Restauro e innovazione della Neapolis greco-romana

Il centro antico come cittadella degli studi

Questa idea dell’ambiente verrà sempre più affermandosi nei successivi convegni e

nelle relative «Carte». In ciò nulla da obiettare, anzi da accogliere positivamente.

Oggetto di critica sono invece le applicazioni pratiche e i «provvedimenti» che, come

vedremo, hanno fatto seguito alla «riscoperta» ambientale, ma continuiamo coi teorici dell’ambiente. Affinché la parte «vecchia» possa assumere il ruolo che le compete è necessario non concentrare il movimento e la vita moderna nelle antiche zone

esistenti, ma deviarlo tendendo, con progressivi provvedimenti di attuazione di un

ben ideato piano regolatore di ampliamento e di sistemazione interna e di un corrispondente schema di circolazione, a riportarle ad una modesta funzione cittadina,

ad una relativa tranquillità nelle strade» [Ivi, p. 159].

Per Annoni la tutela di edifici o di parti della città antica che lo meritino nell’evolversi della città moderna va intesa non come pura conservazione ma come « restauro

di sistemazione: per restauro non si intenderà più né ricomposizione stilistica, né

ricostruzione storica; ma conservazione, sistemazione, avvaloramento dell’edificio...

ed un suo adattamento ad usi attuali. II rapporto con le opere del passato è diretto,

le norme dell’intervento nascono dai temi architettonici dell’edificio stesso: dinanzi al

monumento esso è il maestro; ed ogni restauro si determina particolarmente da sé.

E quella teoria del «caso per caso»...che comprende un complesso senso: di amore; di azione; di studio; di equilibrio» [A. Annoni, Criteri e saggi per la conservazione e il restauro degli antichi edifici nel moderno rinnovamento della città, dagli Atti del Congresso di Tokyo del

1929, comunicazione n. 91]. La teoria del «caso per caso», apparentemente tutta archi-

tettonica, si riferisce implicitamente anche all’ambiente.

Quanto alle critiche del concetto di «ambiente», la prima conseguenza del nuovo

approccio è il ridimensionato interesse per il restauro del singolo edificio: quella casistica ottocentesca (fabbrica mutilata di una sua parte, alterata dalle trasformazioni,

mal completata) viene di fatto accantonata, donde la difficoltà di chi, ancora oggi,

debba porre mano alla risoluzione di uno di questi casi; cosicché, dopo tante istituzioni ed apparati, fino al Ministero per i beni culturali, la domanda su come si esegua

un restauro rimane senza una risposta convincente e condivisa. L’altra conseguenza

immediata nel privilegiare l’ambiente rispetto al monumento è sintetizzabile nel precetto: «l’antico al centro, il nuovo alla periferia delle città». Alfiere di questa posizione,

che ha trovato schiere di seguaci, fu Marcello Piacentini con la proposta appunto di

lasciare la città vecchia inalterata e di sviluppare altrove quella nuova. «La città vecchia rimarrà come la cittadella; [...] e rimarrà viva; ma di una vita meno bottegaia,

meno contaminata dalle mille necessità moderne, che sono in assoluto contrasto

con la sua fisionomia; sarà la tribuna preziosa ove si conservano con religione i tesori e le tradizioni delle epoche trascorse...sosteranno, sontuosamente ospitati, i forestieri attoniti ed ammirati, vivranno gli artisti assetati di carattere, i negozianti di antichità, tutti coloro (e sono molti) che dell’antico e per l’antico vivono [M. Piacentini, Sulla conservazione della bellezza di Roma e sullo sviluppo della città moderna, Associazione Artistica

fra i Cultori di architettura, Tip. «Aternum», Roma 1916, p. 15].

Peraltro, la nozione di ambiente in campo architettonico-urbanistico è ancora, come

s’è detto, priva di una chiara definizione. Infatti, cos’è un ambiente rispetto al monumento? quello che lo inquadra solo visivamente oppure l’intero quartiere che lo contiene? e nel caso di un ambiente significativo in sé, senza la presenza di fabbriche

14

monumentali, quali sono i suoi confini? e come ci si regola in questi casi con la coesistenza di antico e nuovo? e come ancora per gli aspetti sociali? fino a che punto

il godimento storico-artistico deve comportare gli svantaggi di chi abita in un

ambiente tanto decantato? Una delle poche risposte ad alcuni degli interrogativi sulle definizioni di ambiente, ancorché evidentemente insufficiente, ci viene ancora dall’Ottocento ad opera di Camillo Sitte: «una rete viaria serve unicamente alla circolazione, non è un’opera d’arte, perché non è colta dai sensi e non può essere abbracciata di colpo che sulla carta. E per questo che [...] non abbiamo mai tirato in ballo

la rete stradale [...]. Dal lato artistico, ci è appunto indifferente. Artisticamente importante è soltanto ciò che può essere abbracciato con lo sguardo, ciò che può essere visto: dunque, la singola strada, la singola piazza» [C. Sitte, L’arte di costruire le città,

Vallardi, Milano 1953, p. 95].

Colgo l’occasione per far cenno all’attenzione che gli ecologisti rivolgono al tema

ambientale. Mi auguro che l’ambiente di cui parlano i restauratori più intransigenti, i

conservatori tout court e, per dovere d’ufficio, molti soprintendenti, abbia poco in

comune con l’idea di ambiente costituente la bandiera degli ecologisti. Ad essi dobbiamo molto in ordine alle coraggiose battaglie: dalla lotta alle centrali atomiche a

quella contro le diffuse manipolazioni della natura, dalla tutela del patrimonio geologico alla contestazione delle varie forme di inquinamento, ecc. Ma, al di là degli

aspetti particolari, ai verdi in sostanza va il merito di un’operazione che riassumerei

nel concetto per cui non tutto ciò che è reso possibile dalla moderna tecnoscienza

si debba accettare o addirittura auspicare.

Il che in pratica equivale a dire che il cosiddetto «progresso» va contenuto entro limiti sostenibili. Riconosciuto il senso positivo della politica culturale degli ecologisti,

proporrei loro di non includere nella generale questione ambientale anche gli aspetti dell’ambiente storico-artistico. E ciò soprattutto perché, se è vero com’è vero, che

essi si battono per la conservazione del patrimonio di natura in quanto fonte di salute e di benessere, come conciliare questi valori con la mancanza d’aria, di luce, di

verde che la stragrande maggioranza degli ambienti storico-artistici inevitabilmente

comporta?

Lo stesso fatto che l’organismo urbano sia comunque un’opera di artificio dovrebbe rendere più cauti gli ecologisti, attenti soprattutto all’opera di natura, di fronte al

tipo di ambiente in esame, posto che essi vogliano differenziarsi, come credo, dai

puri conservatori dello status quo, quale che sia il campo del loro intervento. Oltre

agli ecologisti, pongo a tutti gli altri un’ulteriore domanda. Quanto all’attributo di

«artistico», associato assai spesso all’ambiente, come far coesistere l’idea dell’arte,

che per definizione è oggetto di godimento e di piacere, con il sacrificio di chi abita

in condizioni spesso estremamente precarie le costruzioni che costituiscono gran

parte di quell’ambiente? Il fatto è che si confonde l’artistico col pittoresco, il vivere

in una fabbrica monumentale col vivere in un’altra che è pittoresca proprio in quanto insolita, casuale, disordinata e in definitiva insalubre.

Confesso che, a conti fatti, considerate la inattuabilità della tutela ambientale col

solo restauro di consolidamento, la farragine burocratica che accompagna l’attuazione dei piani regolatori urbanistici, l’attesa di riforme legislative che tutelino sia le

strutture architettonico-ambientali sia la vita sociale che in esse si svolge, sono por-

15

Il centro antico come cittadella degli studi

tato a rivedere il giudizio negativo verso il problema dell’isolamento del monumento

dal suo contesto ambientale. Infatti, se in passato avesse prevalso l’ideologia della

conservazione a oltranza, chi avrebbe potuto liberare monumenti come il Pantheon

a Roma o il Castelnuovo a Napoli dalle incrostazioni, malformazioni e superfetazioni

edilizie che nei secoli si erano formate su tali monumenti? Il fatto è che non si tutela un’opera d’architettura o anche una fabbrica avente solo valore storico-culturale

se non si interviene, se non si effettua una modificazione, se non si compie una scelta fra quanto va conservato e quanto va trasformato più o meno radicalmente. «L’espressione “difendere” o “conservare” è soltanto un traslato, poiché ogni tipo di

ambiente o di paesaggio è in continuo cambiamento; perciò “conservare” non può

significare “astenersi dall’intervenire”, ma “intervenire in un certo senso”. L’esigenza

di conservare gli ambienti antichi non significa pretendere di lasciare le cose come

stanno, bloccando ogni iniziativa. Le cose, lasciate a se stesse, non restano affatto

ferme, e per conservare occorre intervenire in un certo modo, e quindi modificare la

realtà» [L. Benevolo, intervento al dibattito dell’I.N.U., La difesa del paesaggio urbano e rurale, in

«L’architettura, cronache e storia», n. 21, 1957].

Richiami

Il tema del rapporto tra antico e nuovo è stato al centro del dibattito architettonico

degli anni Cinquanta e segna, a mio avviso, uno dei maggiori contributi italiani alla

cultura storico-critica internazionale. Non sono le tesi risolutive l’oggetto del presente paragrafo, bensì molte altre cose, indirizzi, ripensamenti, stati d’animo, valori-interessi e quant’altro pertiene al tempo in cui si affaccia la cultura di massa anche nel

campo del patrimonio storico-artistico.

Passato il momento delle grandi speranze socio-politiche, dell’entusiastica partecipazione al clima di rinnovamento del dopoguerra e della cospicua attività professionale legata alla ricostruzione edilizia del paese, la cultura architettonica cominciava

ad accusare i segni di una forte delusione. In altre sedi abbiamo accennato ai motivi di essa, qui basta ricordarla dicendo che si cominciò a constatare la mancata corrispondenza alla società civile di un modello culturale realistico-sociologico, precedentemente schematizzato come «impegno sui contenuti». Uno dei principali protagonisti della vicenda italiana scriveva: «a seconda guerra mondiale finita, forse proprio per la lunga assenza di tutto il mondo dai centri abitati, e per la grande distruzione portata sui medesimi, gli elementi più vivi fra noi iniziarono il grande esodo dell’architettura verso l’urbanistica». Circa i modi e i limiti di tale esodo Quaroni prosegue: «erano chiare le idee? Evidentemente non molto, a guardare le cose con

vent’anni di distacco, a ripensare a quel che si pensava o a rileggere quanto si scriveva, esaminando la produzione, costruita o solo disegnata. Anche allora era chiaro solo che le idee degli architetti erano confuse, tanto è vero che la parte migliore

di noi l’abbiamo data a surrogare ingenuamente il lavoro che non era nostro. Invece

di disegnare, molto tempo lo dedicavamo alle inchieste sociali, ai rilevamenti statistici, alla legislazione e alla politica edilizia [...], si sperava di trovare nell’urbanistica il

terreno di risoluzione della crisi architettonica [...] diremmo che l’architetto aveva di

fatto rinunziato a risolvere, insistendo, i suoi problemi, e aveva lasciato libero il cam-

16