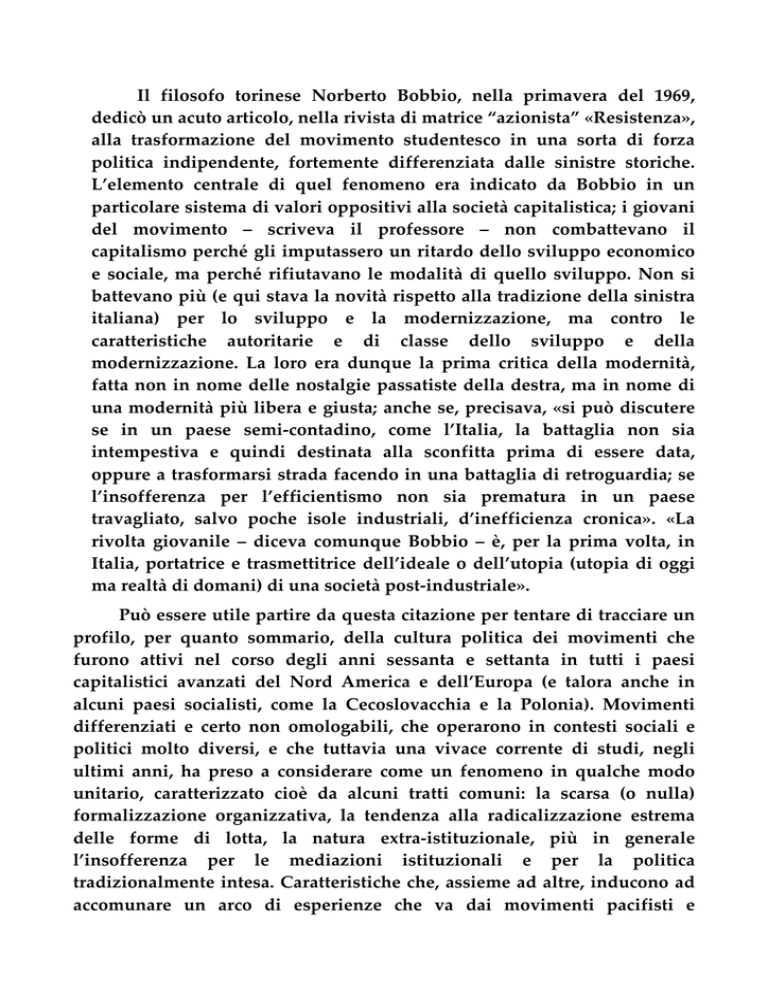

Il filosofo torinese Norberto Bobbio, nella primavera del 1969,

dedicò un acuto articolo, nella rivista di matrice “azionista” «Resistenza»,

alla trasformazione del movimento studentesco in una sorta di forza

politica indipendente, fortemente differenziata dalle sinistre storiche.

L’elemento centrale di quel fenomeno era indicato da Bobbio in un

particolare sistema di valori oppositivi alla società capitalistica; i giovani

del movimento – scriveva il professore – non combattevano il

capitalismo perché gli imputassero un ritardo dello sviluppo economico

e sociale, ma perché rifiutavano le modalità di quello sviluppo. Non si

battevano più (e qui stava la novità rispetto alla tradizione della sinistra

italiana) per lo sviluppo e la modernizzazione, ma contro le

caratteristiche autoritarie e di classe dello sviluppo e della

modernizzazione. La loro era dunque la prima critica della modernità,

fatta non in nome delle nostalgie passatiste della destra, ma in nome di

una modernità più libera e giusta; anche se, precisava, «si può discutere

se in un paese semi-contadino, come l’Italia, la battaglia non sia

intempestiva e quindi destinata alla sconfitta prima di essere data,

oppure a trasformarsi strada facendo in una battaglia di retroguardia; se

l’insofferenza per l’efficientismo non sia prematura in un paese

travagliato, salvo poche isole industriali, d’inefficienza cronica». «La

rivolta giovanile – diceva comunque Bobbio – è, per la prima volta, in

Italia, portatrice e trasmettitrice dell’ideale o dell’utopia (utopia di oggi

ma realtà di domani) di una società post-industriale».

Può essere utile partire da questa citazione per tentare di tracciare un

profilo, per quanto sommario, della cultura politica dei movimenti che

furono attivi nel corso degli anni sessanta e settanta in tutti i paesi

capitalistici avanzati del Nord America e dell’Europa (e talora anche in

alcuni paesi socialisti, come la Cecoslovacchia e la Polonia). Movimenti

differenziati e certo non omologabili, che operarono in contesti sociali e

politici molto diversi, e che tuttavia una vivace corrente di studi, negli

ultimi anni, ha preso a considerare come un fenomeno in qualche modo

unitario, caratterizzato cioè da alcuni tratti comuni: la scarsa (o nulla)

formalizzazione organizzativa, la tendenza alla radicalizzazione estrema

delle forme di lotta, la natura extra-istituzionale, più in generale

l’insofferenza per le mediazioni istituzionali e per la politica

tradizionalmente intesa. Caratteristiche che, assieme ad altre, inducono ad

accomunare un arco di esperienze che va dai movimenti pacifisti e

antimilitaristi, ai fenomeni studenteschi del Sessantotto (nati in realtà

alcuni anni prima nei campus universitari statunitensi), ai gruppi politici di

orientamento radicale, sino ai gruppi di base nelle fabbriche e nei servizi,

ai movimenti di protesta urbana sulla casa e i servizi sociali, a quelli dei

detenuti e dei militari di leva.

Si tratta, in altre parole, di quell’insieme di fenomeni che in genere

viene definito come “nuova sinistra”: termine nato, in realtà, alla fine degli

anni cinquanta nell’area anglosassone (di “new left” si parlava negli Stati

Uniti a proposito dei gruppi radicali legati al movimento per i diritti civili,

e in Gran Bretagna, nel 1960, nasceva la «New Left Review»), ma diventata

poi sinonimo di tutta una corrente politica, attiva nel mondo capitalistico

per oltre un ventennio. Sotto il profilo politico-ideologico, fu una corrente

collocabile senza dubbio nell’ambito della sinistra, ma con caratteristiche

di spiccata originalità, che la differenziavano tanto dal comunismo di

matrice terzinternazionalista, quanto dal socialismo democratico e

riformista; una sinistra estrema, la cui cultura non è riconducibile solo al

marxismo tradizionale, ma a tante influenze diverse, dallo strutturalismo

alla psicanalisi, e che coltivò forse la velleità di portare Marx oltre Marx, di

sottrarlo alle interpretazioni della vulgata comunista ufficiale (quella del

movimento operaio di osservanza sovietica) per restituirlo alla critica

radicale della società borghese. Una critica – come giustamente coglieva

Bobbio – non ai ritardi e alle aporie del capitalismo e della democrazia

borghese, ma ai loro caratteri costitutivi.

Non a caso, il fatto che la nuova sinistra partisse in genere dalla

critica al capitalismo, inteso come massimo sviluppo delle forze produttive

sociali, e alla democrazia, come mistificazione della partecipazione di tutti

alla cosa pubblica, era al centro di critiche severe da parte della sinistra

storica, per la quale si trattava di una critica sostanzialmente di élite, che

assolutizzava una tendenza del capitalismo moderno ancora di là da venire;

con il risultato di svilire e indebolire le battaglie della sinistra per uno

sviluppo e una modernizzazione adeguati alle esigenze delle classi

popolari. Accusa alla quale sovente si accoppiavano quelle di utopismo e

di velleitarismo, caratteristiche tipiche – secondo una certa cultura della

sinistra, soprattutto comunista – dei movimenti piccolo-borghesi, e non

autenticamente proletari.

Era evidente, in questo tipo di critiche, il persistere di quelle

concezioni del capitalismo in termini di sfruttamento assoluto, di miseria

crescente, di strutturale incapacità di avviare processi di modernizzazione

sociale, che a lungo fecero parte del bagaglio ideologico delle sinistre,

soprattutto in Europa, a volte ammantate di un marxismo asfitticamente

dogmatico (quello che portava i comunisti italiani e francesi, ad esempio, a

negare la crescita dei salari reali e dei consumi delle classi proletarie).

Concezioni di tipo democraticistico, per le quali il socialismo finiva – in

ultima analisi – per coincidere con lo sviluppo economico, più la

democrazia parlamentare, e che non potevano che mostrare insofferenza

per tutto quanto suonasse come implicito riconoscimento della capacità del

capitale di produrre (seppure in forme contraddittorie) ricchezza e

benessere.

Si spiega così, a mio avviso, l’atteggiamento ambiguo che

l’intellettualità progressista e i partiti democratici, socialisti e comunisti

ebbero nei confronti di molti movimenti di protesta, al loro nascere, diviso

tra l’appoggio alle istanze di rinnovamento e di riforma che in essi

comunque si esprimevano, e la diffidenza per l’eccesso di radicalismo che

vi si manifestava: mettere in discussione la scuola non solo per i suoi limiti

di classe, ma come meccanismo in sé di controllo sociale, negare a priori la

neutralità della scienza e della tecnica (e quindi la possibilità di un loro

uso non capitalistico), irridere al valore del lavoro quale fondamento della

società (di ogni società), rifiutare la democrazia politica come fosse, in ogni

modo, una truffa, non potevano che apparire – agli occhi delle sinistre –

come manifestazioni di un pericoloso infantilismo estremistico.

Non a caso, buona parte dei movimenti sociali visse nel corso degli

anni sessanta un processo di progressivo allontanamento dai partiti di

sinistra (da cui, in molti casi, erano addirittura nati: si pensi alle

organizzazioni giovanili studentesche). Il rifiuto aprioristico della delega

alle organizzazioni maggiori, l’esaltazione della lotta come unico fattore

dinamico della società, la ricerca – sovente – dello scontro a ogni costo,

l’insofferenza verso ogni mediazione istituzionale, un certo tipo di

linguaggio irrituale e non di rado volutamente provocatorio, erano tutti

elementi di una cultura che dalla sinistra, anche di matrice comunista, era

giudicata quanto meno ambigua. A ben vedere, la famosa poesia di Pier

Paolo Pasolini sugli studenti romani che, a Valle Giulia, si erano scontrati

con la polizia, nasceva anche da questo tipo di giudizi. E non è affatto

strano che esistessero simili diffidenze verso gli studenti e – più in

generale – verso certe forme di attivismo politico giovanile, perché agli

occhi di chi aveva visto nascere e trionfare il fascismo tutto ciò poteva

rievocare il ricordo dell’interventismo, dell’avanguardismo giovanile,

addirittura dello squadrismo. Né si può dire che, negli anni sessanta,

fossero problemi morti e sepolti: a più riprese, anche in anni recenti, alcune

manifestazioni di protesta politica (come quelle contro i trattati sulla

definizione del confine italo-jugoslavo) avevano avuto un carattere

nettamente di destra e avevano visto di nuovo gli studenti in piazza a

sventolare tricolori e ad aggredire gli antifascisti. È pienamente

comprensibile, dunque, che una parte della generazione che aveva vissuto

il fascismo e la guerra considerasse gli studenti un gruppo sociale ambiguo

e potenzialmente pericoloso. E non era così scandaloso e assurdo, ad

esempio, che in Germania il filosofo Jürghen Habermas nel 1967 definisse

certe manifestazioni radicali del movimento studentesco come “fascismo di

sinistra”; tesi che, più o meno sottovoce, circolava nel dibattito politico e

culturale della sinistra europea.

Alla radice di tutto ciò stava il fatto che un certo tipo di movimenti

erano il risultato di processi di crescita della società contemporanea che

la cultura progressista (compreso il marxismo volgarizzato delle sinistre

parlamentari) faticava a comprendere. Il ciclo di mobilitazione giovanile

internazionale, che culminò nel 1968 (e a questo proposito sarebbe giusto

non ricordare sempre e solo il maggio francese, ma anche quanto

avvenne negli Stati Uniti, che non fu meno clamoroso e dirompente), era

il frutto dello sviluppo “neocapitalistico” del dopoguerra, con tutto il

corollario della scolarizzazione di massa, dei nuovi modelli di consumo e

della diffusione dei grandi mezzi di comunicazione di massa; un

fenomeno di gigantesca trasformazione delle classi, che le culture

politiche tradizionali assolutamente non avevano previsto e che proprio

per questo diede l’impressione di un generale disordine, di un moto

improvviso (quindi pericoloso!) che veniva a turbare equilibri ritenuti

invece solidi e duraturi. Quando invece, a ben vedere, si trattava di

nient’altro che di mobilità sociale, del coinvolgimento di settori sempre

più ampi della piccola e media borghesia nel circuito produttivo

capitalistico, e delle forme di resistenza (opposizione, rifiuto) che ciò

inevitabilmente provocava, anche sul piano culturale; e qualcosa di

analogo stava accadendo a nuovi gruppi di lavoratori, immessi a viva

forza nelle fabbriche della produzione di massa, provenienti dalle

campagne interne o dall’estero, che non a caso furono i protagonisti (sul

finire degli anni sessanta) del più grande ciclo internazionale di lotte

operaie nella storia del capitalismo e della definitiva affermazione del

sindacalismo industriale di massa come modello organizzativo di classe.

Lo spazio politico e culturale che i movimenti della nuova sinistra

riuscirono a occupare, a fronte di quei fenomeni sociali, fu inversamente

proporzionale alla capacità delle sinistre storiche di capire cosa stesse

accadendo e di offrire a quelle masse in mobilità una teoria, adeguata

alle loro esigenze di lotta. Prigioniero di schemi ereditati da vecchie fasi

dello sviluppo capitalistico, il pensiero di sinistra (compreso certo

marxismo “ufficiale”) rifiutò nel complesso la sfida che veniva dai

movimenti, interpretandoli perlopiù come “estremismo”, “infantilismo”,

“soggettivismo piccolo-borghese”, e tentando (a volte con successo) di

ricondurli disciplinatamente all’ovile.

Indicativo di questo atteggiamento è la sufficienza (che è cosa ben

diversa dalla critica, anche la più radicale) con cui furono trattate in

genere le culture dei movimenti. Culture che intrecciavano

disinvoltamente individualismo e comunitarismo, elementi politici e

suggestioni della civiltà dei consumi di massa, un certo bagaglio

ideologico di matrice rivoluzionaria (comunista, anarchica, sindacalista)

e l’influenza delle avanguardie artistiche del Novecento. Un intreccio

fortemente contraddittorio, nel quale il pacifismo e le pratiche libertarie

di gruppo potevano convivere con la prassi rivoluzionaria delle

organizzazioni politiche, la lettura vorace e disordinata di testi marxiani

con la fruizione dei prodotti intellettuali di massa (cinema, fumetti,

televisione), i poster di Che Guevara – volendo banalizzare un po’ – con

quelli di Jimi Hendrix. Una contaminazione che era anche di linguaggi,

come dimostra (per esempio) il fatto che un’organizzazione politica di

estrema sinistra italiana, quale Lotta Continua, potesse scegliere come

“inno” una canzone di successo del mercato nordamericano (Eve of

Destruction, di Barry McGuire), modificandone il testo e facendola

diventare L’ora del fucile. E non c’è dubbio che fosse proprio la

contraddittorietà di questi intrecci a consentire alla “nuova sinistra” di

costituirsi come uno spazio comunicativo aperto, più ancora che come

uno spazio politico in senso stretto, nel quale potevano riconoscersi

soggetti tra loro anche molto diversi, dai giovani arrabbiati del

movimento beat agli studenti in lotta, dalle donne del primo

femminismo a settori minoritari del movimento operaio.

Può essere utile, per comprendere alcuni caratteri ideologici dei

movimenti, considerare quali fossero i testi più letti e discussi verso la

fine degli anni sessanta. Se prendiamo in esame L’uomo a una

dimensione di Herbert Marcuse, La società dello spettacolo di Guy

Debord e la Autobiografia di Malcolm X, che furono senza dubbio tra i

volumi che all’epoca circolarono maggiormente, possiamo renderci conto

della eterogeneità delle influenze politiche e culturali, che agirono sulla

formazione di una generazione di attivisti, soprattutto studenteschi.

Abbiamo infatti, nel primo caso, la versione forse più radicale (e per certi

versi politicamente ambigua) della critica francofortese della modernità;

nel secondo caso lo sviluppo estremo delle avanguardie artistiche

novecentesche, con la teorizzazione delle “situazioni creative” quale

unica risposta efficace all’alienazione dei meccanismi di produzione e di

consumo; e nel terzo l’espressione del rivoluzionarismo afroamericano

più spinto, frutto di un intreccio fra nazionalismo nero panafricanista e

culture religiose legate a una versione particolare dell’Islam. Teoria

critica, situazionismo, nazionalismo nero, dunque. Certo, ciò non

significa che queste opere siano rappresentative – sic et simpliciter –

della cultura politica dei movimenti; sarebbe assurdo, ad esempio,

dimenticare l’enorme diffusione dei testi marxiani e leninisti (che fece,

tra l’altro, la fortuna di alcune case editrici di sinistra), e la sterminata

produzione teorica di orientamento comunista che trasse origine dalle

lotte sociali di quegli anni e dall’ambito stesso dei movimenti. Si deve

quindi parlare, quanto meno, di un forte intreccio fra il marxismo (nelle

sue diverse versioni) e un insieme spurio di influenze di altra natura

(come dimenticare, ad esempio, il ruolo che ebbe in Italia un libro come

Lettera a una professoressa, di don Milani, profondamente intriso di

populismo cattolico?).

Anche a considerare un’opera, che pure si presentava con un solido

impianto marxiano, come Operai e capitale di Mario Tronti (considerato

una sorta di “manifesto” del cosiddetto operaismo italiano),

l’impressione è quella di una cultura politica difficilmente assimilabile

al comunismo storico. L’assolutizzazione degli interessi materiali operai

(«gli operai moderni, e non da oggi, vogliono soprattutto due cose:

lavorare poco e guadagnare molto»), le negazione quasi sprezzante di

alcuni valori forti del movimento dei lavoratori («l’etica del lavoro è

un’etica cristiano-borghese, quanto di più lontano e nemico per la

coscienza operaia»), lo schema interpretativo dello sviluppo capitalistico

(«prima la classe, poi il capitale»), l’immagine del comunismo come di un

processo che costituisce dentro alla società borghese il potere degli

operai: tutto, in Tronti, era agli antipodi del comunismo di derivazione

terzinternazionalista, e sembrava rimandare piuttosto a una rilettura,

originale, del sorelismo, applicato alle condizione della grande fabbrica

moderna (da qui anche l’esaltazione della classe operaia come «rude

razza pagana»). Un impianto concettuale che, a ben vedere, andava molto

al di là delle posizioni di Panzieri, con il quale pure (sino alla prematura

morte del dirigente socialista, una delle figure più alte del marxismo

italiano, messo ai margini del movimento operaio ufficiale) Tronti e altri

intellettuali di sinistra avevano collaborato nell’esperienze dei

«Quaderni rossi». Panzieri per certi versi si muoveva ancora,

teoricamente, nell’ambito del socialismo tradizionale (né si può dire,

ovviamente, quali sarebbero state le sue scelte personali alla fine degli

anni sessanta), Tronti sicuramente no, anche se continuò a militare nel

partito comunista. Il che costituisce forse un paradosso solo apparente,

che sarebbe molto utile approfondire e chiarire; ma a tutt’oggi

(nonostante il gran parlare dell’operaismo teorico e delle sue influenze

sul movimento di classe, non solo in Italia) non abbiamo purtroppo una

storia critica di quelle correnti eterodosse del pensiero comunista, che ci

aiuti a capirne di più; possiamo solo limitarci a osservare che,

curiosamente, la storiografia più legata alla tradizione socialista e

comunista ne ha tenuto davvero poco conto (è un po’ clamoroso, ad

esempio, che nella recente Enciclopedia della sinistra europea nel XX

Panzieri figuri solo di sfuggita, e non gli sia dedicata neppure una

scheda biografica).

Peraltro va sottolineato che nella storia dei movimenti degli anni

sessanta e settanta il biennio 1968-69 rappresentò uno spartiacque

decisivo, da un lato perché le lotte sociali assunsero allora un carattere

più marcato di radicalità, e dall’altro per il ruolo della conflittualità

operaia, che riportò al centro del dibattito internazionale temi e problemi

che in precedenza non erano affatto così decisivi per le esperienze della

nuova sinistra (si pensi alle tesi sulla definitiva integrazione nel sistema

della classe operaia, e al fascino che su molti attivisti studenteschi aveva

esercitato in questo senso Marcuse). Non c’è dubbio che a partire da quel

biennio tutti i movimenti di protesta, sia in Europa sia nel Nord America,

furono portati a intrecciare maggiormente le proprie culture

(sostanzialmente di matrice radicale) con quelle del movimento operaio

organizzato e, in qualche misura, delle sinistre storiche. Un fenomeno

che è stato sottolineato persino a proposito degli Stati Uniti, dove alcuni

movimenti – quello afroamericano e in parte anche quello studentesco –

finirono per amalgamare in qualche modo i propri linguaggi e le proprie

forme di organizzazione con elementi di tipo politico tradizionale, in

qualche caso addirittura vetero-comunista: si pensi a certa retorica

politica del Black Panther Party, nella sua ultima fase, o al paradossale

programma politico da socialismo reale dei Weathermen Underground,

un’organizzazione clandestina nata dalle ceneri del movimento

studentesco.

Ciò non vuol dire che, a partire dal secondo “biennio rosso” del

Novecento (come, con una certa forzatura storica, è stato definito il 196869), i movimenti mutassero alla radice la propria cultura politica di

fondo; significa però che dall’esplodere della conflittualità operaia in

forme e dimensioni di quella portata tutte quelle esperienze furono

inevitabilmente condizionate, nel senso di una maggiore politicizzazione

e di un’assimilazione di linguaggi, modi di agire e di organizzarsi che in

precedenza avevano un’influenza assai minore. Non si può, a mio avviso,

parlare dei movimenti sociali di nuova sinistra, dopo il 1968-69, senza

mettere al centro della riflessione quella sorta di egemonia che la classe

operaia industriale arrivò a esercitare in tutti i campi delle relazioni

sociali (non escluse quelle culturali). È una storia in larga parte ancora da

scrivere, ma che non può prescindere dal ruolo del conflitto di fabbrica,

in quegli anni, nel dettare i tempi della politica e della società.

La nuova sinistra, in quella nuova temperie, tentò in un primo

momento di presentarsi come il referente dei settori operai meno

integrati e qualificati (immigrati in Europa, neri di urbanizzazione più

recente negli Stati Uniti), in aperta e violenta polemica con le centrali

sindacali ufficiali. Non ebbe successo, tant’è vero che quasi tutte le

organizzazioni minoritarie di base, attive nelle fabbriche attorno al 196869, ebbero vita abbastanza breve e i loro militanti finirono per essere

assorbiti dalle strutture sindacali; e tuttavia non c’è dubbio che esercitò

un ruolo decisivo nell’orientare atteggiamenti e scelte di forti gruppi di

lavoratori, lungo tutti gli anni settanta (oltre a costituire una forza di

tutto rispetto tra i lavoratori dei servizi, in primo luogo nella scuola). E si

può forse avanzare l’ipotesi che in quegli anni, in presenza di una

fortissima e pervasiva politicizzazione della vita pubblica, i movimenti

di nuova sinistra siano stati (fatte le dovute distinzioni) quel che

all’inizio del Novecento era stato il sindacalismo rivoluzionario, con la

stessa violenta agitazione contro i compromessi delle organizzazioni

“riformiste” e la stessa ricorrente tendenza all’entrismo in esse, lo stesso

massimalismo delle parole d’ordine e la stessa fragilità di prospettive

politiche complessive. Ma anche questa è una riflessione che andrebbe

approfondita e sorretta con un’analisi storica rigorosa.

I movimenti degli anni sessanta e settanta, in ultima analisi,

possono essere indicati come l’espressione di una realtà sociale sempre

più complessa, in forte evoluzione e con tratti profondi di novità, e al

contempo di una cultura politica eterogenea, che ambiva (senza peraltro

riuscirvi appieno) a essere alternativa a quella delle sinistre storiche. Tra

la loro natura sociale e le ideologie che sovente utilizzarono, soprattutto

sul versante più direttamente politico, c’era una contraddizione latente,

che derivava dalla difficoltà di chiarire che cosa potesse sostituire l’idea

della rivoluzione politica, di derivazione terzinternazionalista, e al

tempo stesso del riformismo democratico. I movimenti sapevano cogliere

spesso elementi fondamentali delle trasformazioni, in atto nel

capitalismo, con grande capacità di anticipazione storica (si pensi al

discorso sulla “nuova classe operaia”, da Serge Mallet sino alle teorie sul

lavoro intellettuale di massa), ma quando dovettero confrontarsi con la

politica – e in particolare con il problema dello Stato – non riuscirono a

elaborare una vera rottura storica con gli apparati concettuali della

tradizione di sinistra. L’idea stessa di rivoluzione, che stava al centro del

loro discorso politico, finiva per risolversi o nella velleità di riprodurre le

esperienze rivoluzionarie classiche (la Russia bolscevica o la Cina

maoista) in modo nuovo e più libertario, senza rendersi conto della loro

non riproducibilità storica nella condizioni del capitalismo maturo, o in

una teorizzazione del movimento perenne, della “lotta continua”, di una

sorta di “azionismo” di massa insofferente di ogni mediazione

istituzionale, ma anche incapace di indicare tappe e obiettivi concreti

della prassi rivoluzionaria.

Movimenti sociali in larga parte non tradizionali, non seppero

mettere capo (almeno sotto il profilo politico, ché diverso è il discorso sul

piano dei linguaggi e delle forme di comunicazione) a una cultura

davvero nuova. E si può forse dire che la loro importanza storica derivi

proprio dall’essere stati (al tempo stesso) una delle ultime grandi

esperienze all’insegna delle ideologie radicali del Novecento, e

l’anticipazione di tendenze e sviluppi nuovi, irriducibili a quelle

ideologie. Dall’essere stati dentro e fuori il comunismo. Contraddizione

che ne fu la forza, ma anche il limite più vistoso.

Quei movimenti forse hanno contribuito a cambiare il mondo,

come in molti sostengono (e qualcuno si è spinto a fare un ardito

parallelo con i movimenti della metà dell’Ottocento: «ci sono state solo

due rivoluzioni mondiali. Una nel 1848. La seconda nel 1968. Entrambe

hanno fallito. Entrambe hanno trasformato il mondo»). Ma di certo lo

hanno fatto in un modo che non era quello progettato e sognato in quegli

anni di forti mobilitazioni collettive. La rivoluzione che si pensava

sarebbe venuta (spontaneamente, forse) dalle lotte non c’è stata, né

poteva esserci: almeno, non nei termini confusi in cui era prospettata. È

probabile, però, che per le centinaia di migliaia di attivisti che in tutto il

mondo, senza essere collegati tra loro da nessuna “internazionale”,

inseguirono il sogno di una rivoluzione comunista ma antiautoritaria,

egualitaria ma ricca delle mille diversità del presente, contavano più il

movimento in sé, la lotta continua, che il risultato finale. E si può quindi

dire di loro quello che Hannah Arendt scriveva dei giacobini francesi (e

che Peppino Ortoleva ha ripreso nel suo saggio sul ’68 in Europa e in

America), a proposito di una «domanda tormentosa, allarmata e

allarmante, che avrebbe perseguitato ogni rivoluzionario degno di

questo nome da Robespierre in poi: se la fine della rivoluzione

significava la fine della libertà pubblica, era desiderabile farla finire»?.

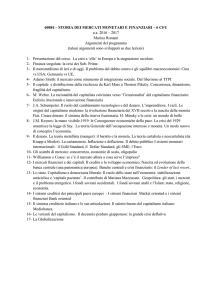

Bibliografia

Giovanni ARRIGHI, Immanuel WALLERSTEIN, Terence HOPKINS,

Antisystemic Movements, Roma, manifestolibri, 1992

Nanni BALESTRINI, Primo MORONI, L’orda d’oro, nuova ed. a cura di

Sergio Bianchi, Milano, Feltrinelli, 1997 (prima ed.: Milano, SugarCo,

1988)

Uwe BERGMAN, Rudi DUTSCHKE, Wolfgang LEFÉVRE, Bernd RABEHL,

La ribellione degli studenti, ovvero La nuova opposizione, Milano,

Feltrinelli, 1968

Conflitti in Europa. Lotte di classe, sindacati e Stato dopo il ’68, a

cura di Colin Crouch e Alessandro Pizzorno, Milano, Etas Libri, 1977

Donatella DELLA PORTA, Mario DIANI, I movimenti sociali, Roma, La

Nuova Italia Scientifica, 1997

Enciclopedia della sinistra europea nel XX secolo, diretta da Aldo

Agosti, Roma, Editori Riuniti, 2000

Marco GRISPIGNI, Elogio dell’estremismo. Storiografia e movimenti,

Roma, manifestolibri, 2000

Michael HARDT, Paolo VIRNO, a cura di, Radical Thought in Italy,

Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996

Saree MAKDISI, Cesare CASARINO, Rebecca KARL, a cura di,

Marxism beyond Marxism, New York, Routledge, 1996

Peppino ORTOLEVA, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in

America, Roma, Editori Riuniti, 1998 (prima ed.: 1988)

Franco OTTAVIANO, La rivoluzione nel labirinto. Sinistra e

sinistrismo dal 1956 alla fine degli anni Ottanta, Soveria Mannelli (Cz) –

Messina, Rubbettino, 1993

Le radici del ’68. I testi fondamentali che prepararono la rivolta di

una generazione, Milano, Baldini & Castoldi, 1998

Marco REVELLI, Movimenti e spazio politico, in Storia dell’Italia

repubblicana, vol. II, tomo 2, Torino, Einaudi, 1995

Marco SCAVINO, «La classe operaia deve dirigere tutto». Ascesa e

declino di una egemonia sociale, in La stagione dei movimenti, a cura di

Sergio Dalmasso, numero monografico di «Il Presente e la storia», n. 59,

giugno 2001

Il Sessantotto: l’evento e la storia, a cura di Pier Paolo Poggio,

«Annali della Fondazione Luigi Micheletti», n. 4, 1988-1989

Gayatri SPIVAK, In Other Wordls. Essays in Cultural Politics, New

York, Routledge, 1988

Gianni Statera, Storia di una utopia. Ascesa e declino dei movimenti

studenteschi europei, Milano, Rizzoli, 1973

Gli studenti e la nuova sinistra in America, a cura di Enrico Forni,

Mitchell Cohen e Dennis Hale, Bari, De Donato, 1968

Mario TRONTI, Operai e capitale, Torino, Einaudi, 1971 (nuova ed.

accresciuta; prima ed.: 1966)