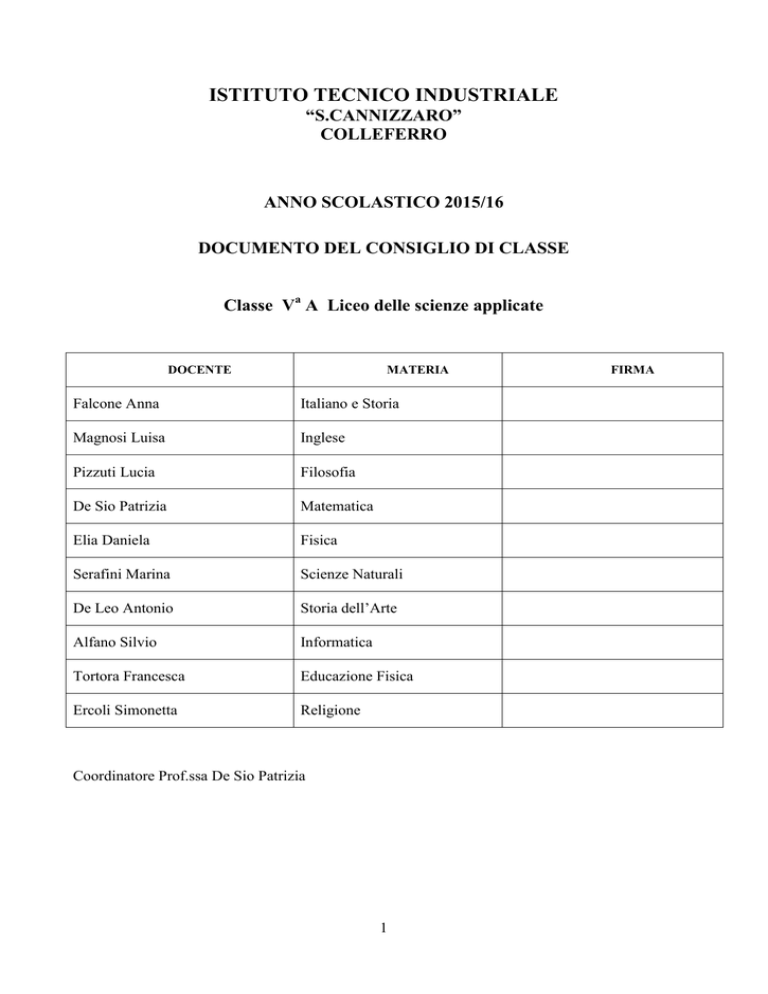

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

“S.CANNIZZARO”

COLLEFERRO

ANNO SCOLASTICO 2015/16

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Classe Va A Liceo delle scienze applicate

DOCENTE

MATERIA

Falcone Anna

Italiano e Storia

Magnosi Luisa

Inglese

Pizzuti Lucia

Filosofia

De Sio Patrizia

Matematica

Elia Daniela

Fisica

Serafini Marina

Scienze Naturali

De Leo Antonio

Storia dell’Arte

Alfano Silvio

Informatica

Tortora Francesca

Educazione Fisica

Ercoli Simonetta

Religione

Coordinatore Prof.ssa De Sio Patrizia

1

FIRMA

PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 20 elementi tutti provenienti dallo stesso percorso ad eccezione di

un’alunna arrivata lo scorso anno da un altro istituto e dal fisiologico passaggio, alla fine del

biennio, di alcuni ragazzi verso altre specializzazioni.

Non è mai stata una classe particolarmente unita e compatta, anche se, proprio nella fase finale

dell’anno in corso i rapporti sono andati migliorando; al contrario hanno instaurato, in generale, con

tutti i docenti buone relazioni soprattutto sul piano umano dimostrandosi sempre pronti ad esporre

problematiche sia di carattere personale che, più in generale, riguardanti l’interazione con il mondo

degli adulti e con la società.

Hanno rivelato sensibilità verso alcune problematiche generazionali in particolare e, più in generale,

verso quelle di carattere sociale, partecipando attivamente a dibattiti scaturiti dall’attualizzazione di

fenomeni e processi storico-culturali e tecnico-scientifici.

Hanno seguito costruttivamente iniziative extrascolastiche traendo da tali esperienze motivi e spunti

di arricchimento per la loro formazione umana e culturale, a volte, criticamente, soprattutto alcuni,

hanno saputo estrapolare dalle varie attività punti di forza della loro personalità per una crescita più

consapevole e fruttuosa.

Si può dunque asserire che, nel corso del triennio, gli alunni hanno avuto un deciso cambiamento ed

una crescita positiva rispetto ai primi due anni. L’interesse e la partecipazione sono andate

aumentando, l’interazione con gli insegnanti è stata spesso frutto di un dialogo costruttivo che ha

offerto spunti per approfondimenti e collegamenti interdisciplinari. In questo clima anche gli

elementi più deboli ne hanno tratto vantaggio, partecipando comunque al dialogo educativo, anche

se poi l’impegno personale non è stato adeguato e costante in tutte le fasi dell’anno scolastico.

La classe si presenta, nel complesso, piuttosto eterogenea per capacità e livelli di partenza, ma è

formata, in generale, da alunni con discrete attitudini , buona volontà di apprendimento, dedizione

allo studio, corretto atteggiamento nei confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica.

Globalmente solo pochi elementi hanno stentato a raggiungere gli obiettivi minimi di

apprendimento.

La situazione complessiva, in merito ai risultati ottenuti, può essere così sintetizzata.

Un ristretto numero di alunni ha mantenuto incertezze e possiede conoscenze frammentarie, anche

se per lo più vicine alla sufficienza e comunque commisurate alle loro capacità.

La maggior parte riesce ad utilizzare le conoscenze acquisite e a rielaborare in modo autonomo con

risultati più che adeguati alle potenzialità ed alle inclinazioni.

Alcuni alunni, infine, riescono ad analizzare e correlare tra loro i contenuti delle varie discipline

rielaborandoli ed approfondendoli autonomamente, in modo decisamente positivo; in particolare tra

questi ultimi emergono alcuni elementi che, per il loro impegno sempre serio e motivato, hanno

avuto, fin dall’inizio, risultati costantemente di ottimo livello, soprattutto nelle discipline a loro più

congeniali.

La classe è stata seguita da un gruppo di docenti abbastanza stabile ad eccezione delle discipline di

Inglese e di Informatica che hanno avuto dei cambiamenti nel corso del quinquennio.

2

PROFILO DI INDIRIZZO

Il consiglio di classe, sulla base delle indicazioni contenute nell’ambito della programmazione

dell’offerta formativa, opzione scienze applicate, ha elaborato il seguente profilo di indirizzo con gli

obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità.

Conoscenze:

conosce i nuclei fondamentali delle discipline dell’indirizzo con particolare attenzione al

ruolo fondamentale delle discipline scientifiche e all’integrazione tra scienza e tecnologia

Competenze:

sa utilizzare sistemi e modelli logico-matematici

sa approfondire concetti, prìncipi e teorie scientifiche, processi tecnologici

sa utilizzare le tecnologie informatiche nelle acquisizioni scientifiche

sa utilizzare il materiale didattico nella realizzazione di un progetto

sa produrre in modo chiaro e corretto un testo

sa leggere interpretare testi letterari, scientifici e di altra natura

sa argomentare oralmente in modo corretto autonomo e fondato

sa utilizzare nello studio gli apporti della lingua straniera

sa analizzare in modo critico il reale ed interagire consapevolmente con esso

Capacità:

possiede capacità linguistiche ed espressive

possiede capacità logico-interpretative

possiede capacità di apprendimento e rielaborazione

possiede senso critico e flessibilità intellettuale

sa lavorare in gruppo

sa utilizzare collegare conoscenze di discipline diverse

sa organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità in modo autonomo anche

utilizzando gli strumenti informatici

sa comunicare efficacemente utilizzando in modo appropriato la lingua straniera

sa orientarsi dinanzi a nuove problematiche

3

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Nella riunione di inizio d’anno il consiglio di classe ha fissato le metodologie, gli strumenti per la

verifica, i criteri per la valutazione comune e i seguenti obiettivi formativi trasversali comuni a tutte

le discipline:

Area formativa:

per quanto riguarda la socializzazione si ritiene opportuno potenziare negli allievi la disponibilità ad

instaurare con tutti buoni rapporti, ad essere pazienti nell’ascoltare le esigenze degli altri e

soprattutto dei pari, a rispettare i tempi, gli spazi e i diritti di tutti durante il lavoro, il dibattito e le

verifiche in classe. Per quanto riguarda la responsabilizzazione, si reputa necessario sollecitare gli

alunni a consolidare la consapevolezza dei propri doveri, a spronarli verso un’autonomia sempre più

solida nell’esecuzione del lavoro individuale e nel rispetto delle scadenze, nonché delle regole della

convivenza scolastica e del comportamento in generale; si ravvisa inoltre indispensabile potenziare

la capacità nel riconoscere e valorizzare le proprie attitudini.

Area cognitiva:

potenziare la capacità di esposizione chiara e corretta del pensiero con particolare riguardo

all’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline;

potenziare l’acquisizione di un metodo di studio fondato sulla sistematicità e

sull’organizzazione razionale ed organica delle informazioni;

acquisire la consapevolezza che il sapere si basa su una continua revisione delle conoscenze;

potenziare l’acquisizione di autonomia nell’uso dei libri di testo e nella conduzione di

ricerche per approfondimenti;

potenziare lo sviluppo delle capacità logico interpretative;

accrescere la capacità di individuare collegamenti fra discipline diverse;

guidarli alla contestualizzazione dei saperi e dei testi;

far acquisire la capacità di relazionare con efficacia sulle conoscenze acquisite;

sviluppare il senso critico

Attraverso l’analisi dei risultati dell’anno scorso e le conversazione tra gli insegnanti è stata

compiuta la valutazione delle competenze di ingresso. Sulla base di tale valutazione e tenendo in

considerazione le indicazioni del consiglio di classe, ciascun docente ha elaborato il proprio piano

di lavoro, seguendo l’organizzazione modulare.

In tutte le discipline si sono svolte in orario curriculare attività di recupero e di potenziamento.

4

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

Per favorire e potenziare l’apprendimento dei ragazzi sono stati utilizzati i seguenti metodi:

lezioni frontali

uso dei mezzi multimediali

discussioni in classe

sviluppo di un modulo all’interno della disciplina Informatica secondo la metodologia CLIL

attività di recupero in itinere in classe e/o secondo la modalità dello sportello pomeridiano

attività di integrazione e potenziamento

Alle attività curriculari si sono affiancate:

Attività di orientamento agli studi (organizzate dalla scuola)

INFS di Frascati per la Fisica moderna

Attività culturali

Proiezione di un film per tutta la scuola;

International Club;

Partecipazione al gruppo teatrale della scuola;

Progetto “Cinema e storia;

Partecipazione alle olimpiadi

della matematica, delle scienze naturali (biologia), della

fisica;

Conferenza sull’attività di spionaggio durante la prima guerra mondiale;

Incontro con Medici senza Frontiere.

In occasione della Settimana di diffusione della Cultura Scientifica e Tecnologica gli alunni

hanno partecipato alle seguenti conferenze:

Avio e l’Italia nello spazio

Centenario Relatività generale di Albert Einstein

Dal bosone di Higgs alla terapia dei tumori con l’adroterapia

Alcune di queste attività sono state svolte da tutta la classe, altre solo da alcuni alunni secondo

l’interesse o il merito.

5

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione di ciascun alunno gli insegnanti hanno concordato di tener conto:

della media dei voti riportati in ogni singola materia

dell’impegno e dell’interesse dimostrati nelle varie attività

della frequenza scolastica

del credito formativo

Su tale valutazione verrà elaborato il credito scolastico

Ciascun docente, nell’attribuire il proprio voto, giudica:

il livello di conoscenza dei contenuti del programma

le capacità logiche ed espressive

la capacità di rielaborazione autonoma

il raggiungimento degli obiettivi comuni programmati

In ogni prova di verifica si tenuto conto della seguente tabella:

TABELLA DEI LIVELLI DI PROFITTO

Descrizione

Obiettivi completamente raggiunti con

arricchimenti personali

Obiettivi completamente raggiunti

Obiettivi raggiunti con alcune incertezze

Obiettivi parzialmente raggiunti

Obiettivi in buona parte non raggiunti, le lacune

evidenziate però non sempre sono di gravità tale

da togliere all’alunno la possibilità di affrontare il

prosieguo dello studio

Gravi lacune in tutti gli obiettivi

Nessun obiettivo raggiunto

6

Voto

9-10

Giudizio

Ottimo

8

7

5-6

4-5

Buono

Apprezzabile

Accettabile

Insicuro

3-4

1-2

Inadeguato

Negativo

Ogni prova di verifica, finalizzata a misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici di

ogni disciplina, è stata valutata seguendo la griglia di seguito riportata:

Acquisizione delle

conoscenze

Applicazione

conoscenze

Realizzazione

attività di

laboratorio

Comprensione,

analisi,

rielaborazione

Rifiuto verifica

(ingiustificato)

Livello pressoché

nullo

2

Non verificabili

2

Non verificabili

2

3

3

Non si orienta

anche se guidato

3

Conoscenze molto

sommarie,

frammentarie e

limitate

4

Non riesce ad

applicare le

scarse

conoscenze

Non riesce a

risolvere

completamente i

problemi

4

Difficoltà d’analisi

e nella soluzione di

problemi già trattati

Conoscenze

superficiali, errori

nell’uso della

terminologia

5

5

Conoscenze di base

adeguate ma non

approfondite

6

Fragile nell’analisi

5

e nella

rielaborazione se

non

opportunamente

guidato

Studio mnemonico, 6

imprecisione

nell’analisi e

insicurezza

nell’elaborazione

Conoscenze

adeguate, chiare e

complete

7

Qualche

difficoltà nella

gestione delle

tecniche di

soluzione dei

problemi

Qualche

imprecisione

nell’uso delle

tecniche di

soluzione che

gestisce in modo

adeguato anche

se meccanico

Applica e risolve

problemi con

consapevolezza

Conoscenze

complete e ben

approfondite

8

Applica e risolve

problemi

complessi con

consapevolezza

8

Applica

autonomamente

le sue

conoscenze

approfondendo,

ricercando e

trovando nuove

soluzioni

9 Comprende,

10 analizza e rielabora

anche situazioni

complesse o nuove

in modo personale,

originale e

consapevole;

stabilisce

autonomamente

relazioni tra gli

elementi

Conoscenze

9

complete, ben

10

approfondite,

arricchite da

autonome ricerche e

da contributi

personali

6

7

Si orienta in modo

autonomo nelle

situazioni ma

effettua analisi

superficiali

E’ autonomo

nell’effettuare

analisi complete ed

opportune sintesi

7

4

7

8

9/10

Abilità

espressive,

linguistiche

tecniche di

comunicazione

(documentazione)

Non verificabili

2

voto

Commette errori 3

espressivi che

compromettono

la comunicazione

Si esprime in

4

modo non

corretto e utilizza

termini non

adeguati

Insicuro ed

5

impreciso

nell’espressione,

nell’uso del

lessico specifico

3

Non commette

6

gravi e sostanziali

errori nella

comunicazione,

ma si esprime in

modo meccanico

e non autonomo

6

Comunicazione

corretta;

esposizione

chiara e forma

scorrevole

Espone con

proprietà di

linguaggio,

precisa

terminologia;

svolge con

chiarezza,

coerenza e

coesione vari tipi

di testi

Gestisce con

estrema

chiarezza,

completa

autonomia ed

originalità lo

strumento

linguistico;

notevole

ricchezza e

padronanza

lessicale.

7

7

8

8

2

4

5

9/10 9/10

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La valutazione, ovviamente, è stata sia di tipo formativo, effettuata durante lo svolgimento delle

unità didattiche (che non prevede cioè l’assegnazione di un voto, ma offre elementi di giudizio e di

auto valutazione per il docente e per lo studente), sia di tipo sommativo, alla fine di ogni unità

didattica e modulo (mirata in altre parole ad accertare e a misurare il grado di raggiungimento degli

obiettivi cognitivi prefissati)

Strumenti per la valutazione formativa sono stati:

colloqui

conversazioni e discussioni in classe

controllo dei lavori svolti autonomamente a casa o in classe nelle attività di gruppo

prove strutturate

La valutazione sommativa si è fondata su:

interrogazioni

prove scritte (anche svolte a casa)

relazioni orali e/o scritte

questionari (a risposta aperta)

brevi trattazioni

saggi brevi o articoli di giornali

analisi del testo letterario

La verifica degli obiettivi non cognitivi, non potendo essere oggetto di prove, è stata effettuata

attraverso l’osservazione dei comportamenti degli alunni durante il lavoro individuale, di gruppo, o

con l’intera classe e attraverso il controllo del lavoro svolto a casa in relazione a regolarità e

metodo.

Oltre alle prove scritte che ciascun docente ha fatto nella propria disciplina, sono state programmate

una simulazione della prova d’esame di Italiano, la simulazione nazionale della prova di

Matematica, due simulazioni della terza prova d’esame scegliendo la tipologia “B” ( dodici quesiti a

risposta singola) che ha coinvolto le seguenti materie di studio dell’ultimo anno di corso:

Informatica, Inglese, Scienze e Fisica. I testi delle prove sono in allegato.

Dalle valutazioni dei risultati ottenuti il CdC ritiene la tipologia “B” più congeniale alle

caratteristiche della classe, con durata della prova di almeno due ore.

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

DATA

02 Marzo 2016

PROVA

DISCIPLINE

DURATA

Terza prova

Scienze Naturali, Inglese, Fisica, Informatica

120 minuti

05 Maggio 2016 Terza prova

Scienze Naturali, Inglese, Fisica, Informatica

120 minuti

16 Maggio 2016 Prima prova

Italiano

6 ore

29 Aprile2016

Matematica

6 ore

Seconda prova

Qui di seguito vengono riportate le griglie di valutazione usate per le diverse prove.

8

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI ITALIANO

TIPOLOGIA A

Comprensione

del testo

letterario

Corretta e

approfondita

Nel complesso

corretta, non

sempre

approfondita

Superficiale

Limitata

Conoscenze

specifiche

Organicità di

svolgimento

4 Corrette

approfondite

complete

e 4 Strutturazione

efficace ed

organica delle

conoscenze

rielaborate in

modo personale

3 Corrette ma non 3 Strutturazione

sempre

coerente ma

approfondite

semplice delle

conoscenze

rielaborate in

modo

meccanico

2 Superficiali

2 Strutturazione

disorganica e

confusa delle

conoscenze

1 Limitate

1

9

Correttezza

formale

3 Sintassi corretta

ed efficace,

lessico

appropriato e

vario

4

2 Sintassi corretta 3

ma

semplice

lessico generico

1 Periodare con

2

improprietà

formali e/o

lessicali e/o con

errori di

ortografia

Periodare con 1

gravi e diffuse

improprietà

formali e con

errori

d'ortografia

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI ITALIANO

TIPOLOGIA B

Pertinenza

rispetto alla

tipologia e

comprensione

dei documenti

Comprensione

corretta e

approfondita;

elaborato

pertinente alla

tipologia

Conoscenze

concetti

e

Capacità

di

Correttezza

rielaborazione,

formale

senso critico,

organicità di

svolgimento

Struttura del

4 Conoscenze

3

4 Sintassi corretta 4

corrette,

discorso

ed efficace,

approfondite e

efficace ed

lessico

complete;

organica;

appropriato e

osservazioni

individuazione

vario

personali

di un punto di

vista personale

e critico

3 Conoscenze

2,5 Struttura del

3 Sintassi

3

corrette ma non

discorso

corretta,

sempre

organica,

ma

semplice,

approfondite;

rielaborazione

lessico generico

osservazioni

personale e

motivate

spunti

argomentativi

Comprensione

nel complesso

corretta, ma

non sempre

approfondita;

elaborato

globalmente

pertinente

Comprensione

2 Conoscenze

1,5 Strutturazione

2 Periodare con

2

superficiale o

superficiali;

coerente, ma

improprietà

limitata a ad un

osservazioni

semplice delle

formali e/o

numero molto

non

sempre

conoscenze,

lessicali e/o con

esiguo di

esatte

rielaborate in

errori di

documenti;

modo

ortografia

elaborato

meccanico

parzialmente

pertinente

Non sono presi 1 Conoscenze e 1

Strutturazione

1 Periodare con 1

in

esame

i

osservazioni

disorganica

e

gravi e diffuse

documenti o la

limitate

confusa

delle

improprietà

comprensione è

conoscenze

formali e con

errata

errori

d'ortografia

10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI ITALIANO

TIPOLOGIA C e D

Aderenza alla

traccia

proposta e

completezza di

svolgimento

Svolgimento

pertinente e

completo

Svolgimento

pertinente che

non

approfondisce,

però, tutti gli

aspetti della

traccia

Svolgimento

solo

parzialmente

pertinente o

limitato a una

parte della

traccia

Svolgimento

poco pertinente

Conoscenze

concetti

4

3

2

1

e

Organicità di

svolgimento,

capacità

di

rielaborazione,

senso critico

Corrette

e 3

Struttura del

approfondite

discorso

complete

efficace ed

organica;

individuazione

di un punto di

vista personale

e critico

Corrette ma non 2,5 Struttura del

sempre

discorso

approfondite

organica,

rielaborazione

personale e

spunti

argomentativi

Superficiali

1,5 Strutturazione

coerente, ma

semplice delle

conoscenze,

rielaborate in

modo

meccanico

Limitate

Strutturazione

1

disorganica

e

confusa

delle

conoscenze

11

Correttezza

formale

4 Sintassi corretta 4

ed efficace,

lessico

appropriato e

vario

3 Sintassi corretta 3

ma

semplice

lessico generico

2 Periodare con

2

improprietà

formali e/o

lessicali e/o con

errori di

ortografia

1 Periodare con 1

gravi e diffuse

improprietà

formali e con

errori

d'ortografia

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA

Sezione A: Valutazione PROBLEMA

INDICATORI

LIVELLO

L1

(0-4)

Comprendere

Analizzare la situazione

problematica, identificare i dati ed

interpretarli.

L2

(5-9)

L3

(10-15)

L4

(16-18)

Individuare

L1

(0-4)

Mettere in campo strategie risolutive

e individuare la strategia più adatta. L2

(5-10)

L3

(11-16)

L4

(17-21)

L1

(0-4)

Sviluppare il processo risolutivo

Risolvere la situazione problematica

in maniera coerente, completa e

corretta, applicando le regole ed

eseguendo i calcoli necessari.

L2

(5-10)

L3

(11-16)

L4

(17-21)

Argomentare

Commentare e giustificare

opportunamente la scelta della

strategia applicata, i passaggi

fondamentali del processo esecutivo e

la coerenza dei risultati.

L1

(0-3)

L2

(4-7)

L3

(8-11)

L4

(12-15)

DESCRITTORI

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale,

non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali,

o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non

stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i

codici matematici grafico-simbolici.

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali,

o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche

errore

nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza

parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi

inesattezze e/o errori.

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e

interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le

relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici

grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze.

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le

informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici

matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in

grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie

alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua

gli strumenti formali opportuni.

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo

poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili.

Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua

con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più

adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le

possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua

gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza.

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici.

Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo

migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza

nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le

procedure ottimali anche non standard.

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non

sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o

errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in

modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non

è coerente con il problema.

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata.

Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in

grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo

parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione

ottenuta è coerente solo in parte con il problema.

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche

imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in

grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi

sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei

calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema.

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con

l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo

in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o

teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti

di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è

ragionevole e coerente con il problema.

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura

risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non

appropriato o molto impreciso.

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio

matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la

fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate

(o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con

qualche incertezza.

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed

esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra

un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.

12

Evidenze Punti

Sezione B: QUESITI

Quesiti

(Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5)

CRITERI

Q1

COMPRENSIONE e CONOSCENZA

Comprensione della richiesta.

Conoscenza dei contenuti matematici.

Q2 Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

P.T.

Q9 Q10

(0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-5) (0-4) (0-3) (0-3) (0-5) (0-4)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE

Abilità di analisi.

Uso di linguaggio appropriato.

Scelta di strategie risolutive adeguate.

(0-4) (0-4) (0-3) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-5)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

(0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-4)

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO

Correttezza nei calcoli.

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure

anche grafiche.

ARGOMENTAZIONE

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

(0-3) (0-3) (0-4) (0-2) (0-2) (0-2) (0-4) (0-2) (0-2) (0-2)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Punteggio totale quesiti

Calcolo del punteggio Totale

PUNTEGGIO SEZIONE A

(PROBLEMA)

PUNTEGGIO SEZIONE B

(QUESITI)

PUNTEGGIO TOTALE

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi

Punti

Voto

0-4

1

5-10 11-18

2

3

19-26 27-34

4

5

35-43

44-53

54-63

64-74

75-85

86-97

6

7

8

9

10

11

Voto assegnato ____ /15

13

98-109 110-123 124-137 138-150

12

13

14

15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA

Conoscenze specifiche

(1 - 5)

Capacità di sintesi e

analisi (1-5)

Correttezza formale

(1-5)

Complete approfondite 5 Processi di sintesi ed

e pertinenti

analisi corretti ed

efficaci

5 Esposizione efficace

Lessico specifico

5

Soddisfacenti e

pertinenti

4 Processi di sintesi

corretti non sempre

approfondita l’analisi

4 Esposizione corretta

Lessico generico

4

Superficiali

3 Processi di analisi e

sintesi superficiali

Scarse e/o errate o non

pertinenti

3 Esposizione con

3

qualche improprietà

formale e/o lessicale

2- Processi di analisi e

2- Esposizione non sempre 21 sintesi approssimativi e 1 chiara con gravi

1

a volte errati o del tutto

improprietà formali

errati

1°QUESITO 2° QUESITO 3° QUESITO VOTO SINGOLA MATERIA

MATERIA

INFORMATICA

INGLESE

SCIENZE

FISICA

………./15

............./15

………./15

………./15

………./15

………./15

………./15

………./15

………./15

………./15

………./15

………./15

………./15

………./15

VOTO FINALE PROVA

………./15

………./15

………………/15

(il voto finale scaturisce dalla media aritmetica dei voti delle singole discipline con arrotondamento

in presenza di decimali)

14

RELAZIONE DI ITALIANO E STORIA

Insegnante Falcone Anna

Venti sono gli alunni che compongono il gruppo classe, provengono tutti dallo stesso percorso ad

eccezione di un’alunna che si è inserita in questo contesto nel precedente anno scolastico. Ho avuto

la possibilità di seguirli tutti fin dall’inizio del loro cammino nel corso del liceo delle scienze

applicate e,come per ogni scolaresca, anche per questa il percorso evolutivo è stato caratterizzato da

due fasi didattico - formative fondamentali: una relativa al biennio in cui è stata avviata

l’impostazione di quelle strutture fondamentali per l’acquisizione di un metodo di studio efficace e

personale; l’altra, del triennio, durante il quale, accanto al consolidamento delle competenze

preesistenti si è proceduto al potenziamento delle conoscenze di base ed all’approfondimento delle

tematiche disciplinari.

Ovviamente ognuno di loro ha seguito uno sviluppo relativo alla propria individualità e non per tutti

il cammino è stato lineare; anche questi ragazzi hanno vissuto le problematicità dell’adolescenza

attraversando quei particolari momenti d’instabilità emotiva che, a volte, hanno determinato

situazioni conflittuali e difficili; infatti non sempre sono stati compatti e solidali ma, grazie ad un

lavoro capillare e costante ed ai sani valori di cui gli allievi sono stati alimentati sia dalle famiglie

che dai docenti,si è riusciti a smussare delle spigolosità nei loro rapporti interpersonali per cui

,soprattutto nell’ultima fase di quest’anno, si sono maggiormente amalgamati e hanno affrontato

con serenità il cammino verso gi esami di stato. Dal punto di vista disciplinare il comportamento è

stato abbastanza corretto. Gli anni trascorsi insieme hanno consentito di realizzare un buon rapporto

basato sulla stima e rispetto reciproci. Con autorevolezza ma con comprensione sono stati

incoraggiati a tirar fuori.le loro qualità, a volte nascoste che li hanno spinti a seguire

costruttivamente iniziative extrascolastiche di vario genere traendo da tali esperienze motivi e

spunti di arricchimento per la loro formazione umana e culturale Anche per quanto concerne

l’aspetto didattico il cammino non è stato omogeneo così come il progresso nel profitto. Un gruppo

di allievi è in possesso di strumenti linguistici adeguati , di capacità organizzativa autonoma e

critica dei contenuti, hanno lavorato con serietà ed impegno, sono stati sempre attenti, rispettosi

delle consegne e puntuali nelle verifiche ottenendo risultati, per alcuni anche ottimi, per gli altri

buoni, nelle due discipline. Un altro gruppo ha acquisito una preparazione adeguata che permette di

muoversi con una discreta sicurezza nella disamina di fatti storici e letterari. Infine, un numero più

esiguo, meno costante, più indolente, poco partecipe, rivela una preparazione con conoscenze

modeste ed una capacità rielaborativa appena accettabile.

Lo svolgimento del programma ,nonostante abbia subito dei rallentamenti anche per le diverse

attività scolastiche che, pur se programmate, per motivi organizzativi non sono state più realizzate

con le modalità ed il rispetto dei tempi previsti, è stato comunque portato a termine. Le lezioni

frontali sono state affiancate dall’analisi di eventi di attualità che hanno permesso di affrontare

problematiche sulle quali gli studenti sono stati invitati a esprimere opinioni e giudizi; dibattiti e

discussioni su argomenti inerenti anche il loro vissuto quotidiano hanno arricchito l’attività

didattico – formativa così come alcune iniziative culturali a cui gli studenti hanno partecipato..

Rispetto alle verifiche scritte di italiano gli allievi si sono esercitati nelle diverse tipologie del

compito d’esame del quinto anno.

15

PROGRAMMA DI ITALIANO

Insegnante Falcone Anna

Il Romanticismo: caratteri generali del movimento in Europa

Il Romanticismo italiano. La polemica classico-romantica e la nuova cultura

A.W. Schlegel “Spirito classico e spirito romantico”

Madame de Stael: “Per una buona letteratura”

G. Berchet “Il nuovo pubblico”

P. Giordani : ”Ci vuole novità? Risposta a Madame de Stael”

Il dialetto e la poesia: G.G. Belli

G.G. Belli: “Cosa fa er papa”

“Er giorno der giudizio”

“La mammana in faccenne”

Giacomo Leopardi: un precursore solitario; le opere precedenti alla crisi del 1819;

lo Zibaldone opere in prosa degli anni venti; I grandi temi della

poetica leopardiana i Canti;

le Operette morali; disinganno, satira e politica degli ultimi anni.

Zibaldone: “Immaginazione degli antichi e sentimento dei

moderni”

“Immaginazione, poesia, rimembranza”

“La teoria del piacere”

“Tutto è male”

Canti : “Ultimo canto di Saffo”

“Il passero solitario”

“L’infinito”

“La sera del di’ di festa”

“Alla luna”

“A Silvia”

“La quiete dopo la tempesta”

“Il sabato del villaggio”

“Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia”

“ La ginestra o il fiore del deserto” (vv 1/201)

Operette morali : “Dialogo della moda e della morte”

“Dialogo della natura e di un Islandese”

“Dialogo di un venditore di almanacchi”

Alessandro Manzoni : un intellettuale critico e partecipe, gli scritti giovanili; dagli

Inni sacri alla lirica civile, la riflessione sul teatro e sulle

tragedie. I Promessi sposi

Lettera a C. Fauriel “Lingua parlata e lingua letteraria”

Inni sacri : “La Pentecoste”

Odi : “Il cinque maggio”

Tragedie: “Adelchi”(atto III, scena 9, coro)

“Adelchi”(atto IV, scena 1, coro)

“ Lettre à M. Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans

16

la tragédie”

“Le funzioni del coro”(Prefazione al Conte di Carmagnola)

“Romanzo storico e romanzesco” (Lettera a C.Fauriel del 29

maggio 1822)

I promessi sposi : “L’incipit del romanzo”

“Una digressione: le gride (cap.1)

“La monaca di Monza” (cap. 10)

“Le imprese di un temibile tiranno” (cap

19)

“La fuga di Renzo” (cap. 17)

“Il sugo di tutta la storia” (cap. 38)

Dall’unità d’Italia alla Prima guerra mondiale: la storia, la cultura, lo spazio e il tempo della

letteratura

La Scapigliatura :una rivolta non solo letteraria

Il Naturalismo francese:caratteri generali

Edmond e Jules de Goncourt: “L’analisi clinica dell’amore”( Germinie Lacerteux,

prefazione)

Emile Zola. “Letteratura e scienza”(Le roman expérimental,III)

Emile Zola: “Il declino di Gervaise” (L’Assommoir cap III)

Il Naturalismo in Italia: Verismo e dintorni

Giovanni Verga: dalla Sicilia e ritorno; l’inizio della stagione verista; I Malavoglia; Le Novelle

rusticane,Mastro don Gesualdo, l’interruzione dei Vinti,un silenzio

emblematico.

“Fantasticheria”(Vita dei campi,I)

“Rosso Malpelo” (Vita dei campi III)

“Un documento umano”(Vita dei campi, Prefazione all’ Amante di Gramigna”)

“La vaga bramosia dell’ignoto” (I Malavoglia”)

“La casa del nespolo” (I Malavoglia, cap I)

“N’toni vuole partire” (I Malavoglia, cap II)

“L’ultimo addio di N’toni” (I Malavoglia cap XV

“La roba” (Novelle rusticane)

“La morte di don Gesualdo” (Mastro don Gesualdo, parteIV,cap 5)

17

Charles Baudelaire: la vertigine del moderno.

“Les fleurs du mal “:un’opera spartiacque nella storia della

letteratura.

“Le fleurs du mal: Spleen et Ideal “ “Corrispondenze”

“L’albatro”

“ Spleen “

“Le peintre de la vie moderne”

“Il dandy”

Simbolismo ed Estetismo : un orizzonte europeo; la lirica simbolista; bellezza, arte e vita:

l’Estetismo (caratteri generali)

Giovanni Pascoli: una vita nell’ombra; la poetica; la prima raccolta: Myricae; dai

Poemetti ai Poemi conviviali, altre raccolte poetiche, gli scritti

in prosa.

“Il fanciullino” ( Il fanciullino I-II )

“Lavandare” (Myricae: L’ultima passeggiata )

“Il lampo” (Myricae : Tristezze )

“Il tuono” (Myricae : Tristezze )

“X Agosto ( Myricae : Elegie )

“L’assiuolo ( Myricae : In campagna )

“I due fanciulli “ ( Primi poemetti )

“Nebbia” ( Canti di Castelvecchio )

“La mia sera” ( Canti di Castelvecchio )

“Il gelsomino notturno” ( Canti di Castelvecchio )

Gabriele D’annunzio: il vivere inimitabile; il letterato e il suo tempo; i “versi d’amore

E di gloria” le “prose di romanzi” le” prose di ricerca “gli

scritti giornalistici

“La sera fiesolana” (Alcyone)

“La pioggia nel pineto” ( Alcyone )

“L’attesa di Elena” ( Il piacere , libro I, cap 1 )

“Un esteta di fine secolo” ( il piacere, libro I, cap 2 )

“Il manifesto aristocratico di Claudio Cantelmo” ( Le vergini

delle rocce,libro I)

“Lo scempio edilizio dei nuovi ricchi” ( Le vergini delle rocce

libro I)

“Cecità e rumore” (Notturno)

“Morte della letteratura? Morte del libro!” (Intervista di Ugo

Ojetti)

I movimenti d’avanguardia e l’attività letteraria in Europa e in Italia : caratteri generali

Il Futurismo e il ruolo culturale delle riviste fiorentine

F. T. Marinetti: ”Manifesto del Futurismo”

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”

18

Il rinnovamento del romanzo

Luigi Pirandello: il figlio del Caos; L’umorismo; i romanzi “siciliani”; i grandi

romanzi umoristici, le novelle, il teatro.

“Il flusso continuo della vita” (L’umorismo,parte II,cap5 )

“Il nome” (Il fu Mattia Pascal, cap. 1- 2

“Un impossibile ritorno” (Il fu Mattia Pascal, cap 18 )

“Rientrando in città” ( Uno, nessuno e centomila, libro II,cap.11 )

“Non conclude” ( Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. 4 )

“Il treno ha fischiato” ( Novelle per un anno )

Italo Svevo: Trieste, città di frontiera; primo ritratto di un irrisoluto: Una vita.

Senilità ovvero l’incapacità di vivere ; fra inettitudine e ironia:

La coscienza di Zeno..

“La lettera di Annetta” ( Una vita, cap.15 )

“L’incontro con Angiolina” ( Senilità, cap. 1 )

“L’ultimo appuntamento” ( Senilità, cap. 12 )

“La morte del padre” (La coscienza di Zeno, cap.4 )

“Ritratto di Augusta” ( La coscienza di Zeno, cap. 6 )

“Psico-analisi” ( La coscienza di Zeno, cap. 8 )

Programma da svolgere dopo il 15 maggio

La poesia fra tradizione ed innovazione; l’Ermetismo

Giuseppe Ungaretti :sulla scena europea; una storia poetica; la poesia e la memoria;

forme e immagini; un poeta moderno.

“Eterno” ( L’allegria: Ultime )

“In memoria” ( L’allegria: Il porto sepolto )

“Veglia” ( L’allegria: Il porto sepolto )

“Fratelli” ( L’allegria: Il porto sepolto )

“Sono una creatura” ( L’allegria: Il porto sepolto )

“I fiumi” ( L’allegria: Il porto sepolto )

“Soldati” ( L’allegria: Girovago )

“L’isola” ( Sentimento del tempo. La fine di Crono )

“ Non gridate più” ( Il dolore: I ricordi )

Eugenio Montale: la ricezione di un “classico”; “Vissi al cinque per cento“; la

formazione di un “dilettante di gran classe” Un paesaggio

Ligure: Ossi di seppia; il privato e la storia: Le Occasioni

L’orrore della guerra: la bufera e altro, tra ironia e autobiografia.

Satura

“I limoni” ( Ossi di seppia: Movimenti )

“Non chiederci la parola…” ( Ossi di seppia )

“Meriggiare pallido e assorto” ( Ossi di seppia )

“ Spesso il male di vivere ho incontrato” ( Ossi di seppia )

“ Non recidere forbice quel volto” ( Le Occasioni: Mottetti )

“La casa dei doganieri” ( Le Occasioni: IV )

Salvatore Quasimodo: la poetica della parola

19

Dolore di cose che ignoro” (Erato ed Apollion )

“Tramontata è la luna” ( Lirici greci )

Caratteri generali del romanzo del secondo Novecento con riferimenti agli autori:

Primo Levi, Italo Calvino

Canti scelti della Divina Commedia “Paradiso” sono stati svolti nel quarto anno

Testo di letteratura utilizzato. E. Raimondi “Leggere come io l’intendo…”

“Edizioni scolastiche Bruno Mondadori”

20

PROGRAMMA DI STORIA

Insegnante Falcone Anna

Dalla Restaurazione ai Risorgimenti

Stati che si consolidano, stati che nascono

L’unificazione dell’Italia

L’età dell’industrializzazione

Tra emancipazioni nazionali e sudditanze coloniali

L’età delle grandi potenze

All’insegna di una politica nazionale di potenza

Il complesso itinerario dell’Italia

Un difficile tornante economico e la corsa alle colonie

Le matrici e i caratteri dell’imperialismo

Nuove culture politiche e progressi scientifici

Dalla “Belle époque” alla Grande guerra

All’alba del secolo tra euforia e inquietudini

Uno scenario mondiale in evoluzione

L’Italia nell’età giolittiana

La Grande guerra

Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazie

I fragili equilibri del dopoguerra

La crisi del ‘29 e l’America di Roosevelt

Il regime fascista di Mussolini

Le dittature di Hitler e Stalin

La seconda guerra mondiale

Verso la catastrofe

Un immane conflitto

L’Italia spaccata in due

Programma da svolgere dopo il 15 maggio

Gli anni della guerra fredda

Un mondo diviso in due blocchi

La decolonizzazione: caratteri generali

L’America latina tra autoritarismo e populismo e la rivoluzione cubana

L’America di Kennedy e un’effimera distensione con l’URSS

L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta

Testo utilizzato: V. Castronovo “MilleDuemila” “ La Nuova Italia”

21

RELAZIONE DI INGLESE

Insegnante Magnosi Luisa

La classe V A. LSA risulta composta da 20 studenti, tutti provenienti dallo stesso gruppo classe.

Dal punto di vista disciplinare e comportamentale essa non ha presentato alcun problema e gli

studenti si sono dimostrati molto collaborativi e disponibili al dialogo educativo, nonostante

questo sia stato il primo anno in cui si è lavorato insieme.

Il comportamento di tutti è stato sempre educato e partecipe alle varie iniziative sia prettamente

didattiche che sociali.

Per quanto riguarda le abilità e le capacità individuali, la classe risulta essere alquanto eterogenea.

Diversi studenti sono dotati di certificazioni Cambridge (uno studente livello B1, due studenti

livello B2, due studenti livello C1 ed uno studente livello C2). Questo discreto numero di studenti,

con una ottima preparazione di base ed una buona capacità rielaborativa ha agito da traino positivo

all’interno della classe e pertanto la maggioranza degli studenti si è applicata costantemente

conseguendo risultati discreti o buoni. Soltanto per alcuni si evidenziano carenze pregresse e le

difficoltà maggiori emergono soprattutto nella esposizione orale.

Lo studio della disciplina è stato impostato, sia nei suoi contenuti strutturali che letterari, sul

concetto di lingua come strumento e non come fine dell’apprendimento, per ribadendo comunque

l’importanza della correttezza grammaticale, fonetica ed ortografica, in quanto insieme di regole

di base condivise dalla comunità dei parlanti, indispensabili per comprendere e per farsi

comprendere.

L’uso della lingua viva e parlata è stato inoltre stimolato da un uso abbastanza regolare del

laboratorio linguistico per l’ascolto di brani, visione di films in lingua originale ed anche uso della

rete per effettuare approfondimenti in lingua su argomenti letterari e storico-sociali.

Obiettivi disciplinari

Gli obiettivi specifici sono stati individuati in termine di conoscenze, competenze e capacità, così

come esplicitato nella programmazione annuale e nella riunione per materie.

All’interno della classe tali obiettivi sono stati conseguiti secondo livelli differenti ed il livello

della classe si può definire nel complesso discreto, con delle punte di eccellenza.

Conoscenze

Gli alunni conoscono argomenti riguardanti la storia e la letteratura inglese, nonché le principali

funzioni comunicative e le strutture grammaticali della lingua.

Competenze

Gli alunni sono in grado di:

- Sostenere una conversazione su argomento di carattere storico, sociale e letterario

- Descrivere eventi con una discreta padronanza lessicale e grammaticale

- Comprendere, analizzare e comporre testi di argomento storico letterario

Capacità

- Utilizzare discretamente lo strumento linguistico

- Organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo, operando in alcuni casi anche

gli opportuni collegamenti interdisciplinari.

22

Metodologia e Mezzi

Per far conseguire gli obiettivi precedentemente esplicitati si è usato il metodo induttivo,

soprattutto nell’analisi dei testi letterari e deduttivo, in cui la lezione frontale ha avuto un

importante ruolo. I mezzi utilizzati sono stati l’uso del laboratorio linguistico, le ricerche su

internet, le fotocopie da altri testi, la visione di films in lingua e la stesura di mappe concettuali nel

tentativo di semplificare gli argomenti per gli alunni meno motivati.

Tempi e modalità delle Verifiche

Sono state effettuate, secondo la scansione temporale del trimestre e del pentamestre stabiliti a

livello d’istituto, 6 verifiche scritte ed un congruo numero di verifiche orali, ritenute necessarie nei

diversi casi specifici.

Si è proceduto all’ analisi ed alla elaborazione di testi scritti (questionari, quesiti a risposta

singola, quesiti a risposta multipla, cloze tests, true and false exercises, summaries…)

La comprensione e produzione orale della lingua sono state verificate tramite domande flash,

interrogazioni tradizionali ed esercizi di comprensione, spesso coadiuvati dall’uso del dizionario

monolingue.

Valutazione

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi effettuati dagli alunni, della

conoscenza dei contenuti e del lessico specifico, dell’interesse, dell’impegno

e della

partecipazione al dialogo educativo nonché della capacità di rielaborazione personale e di quella

di individuare analogie, differenze e collegamenti con altre discipline di indirizzo.

23

PROGRAMMA DI INGLESE

Insegnante Magnosi Luisa

Libri di testo in adozione

Spiazzi – Tavella “Performer” Culture & Literature Vol. 2 e Vol.3 Zanichelli

Specification 7 - An Age of Revolution

The House oh Hanover

The Industrial Revolution

The Agricultural Revolution

William Blake: Life and poetry

London

The Chimney Sweeper (from Songs of Innocence and Songs Experiences)

Specification 8 – The Romantic Spirit

The Romantic Age: Historical and Literary Background

Reading of part of the Preface of The Lyrical Ballads (fotocopia)

William Wordsworth: Life and poetry

Daffodils

My hearth leaps up

Samuel Taylor Coleridge: Life and poetry

The Rime of the Ancient Mariner

The Killing of the Albatross

John Keats: Life and poetry

La Belle Dame Sans Merci (fotocopia)

Bright Star

Visione del film “Bright Star”

Percy Bysshe Shelley: Life and Poetry

Ode to the West Wind

Jane Austen and the theme of love

Pride and Prejudice (trama, personaggi e temi).

Darcy proposes to Elizabeth

Visione del film “Pride and Prejudice”

Emily Bronte: life and literary production

Wuthering Heights (trama, personaggi e temi)

Specification 10 – Coming of Age

The Victorian Age: Home and foreign policy

Life in Victorian Towns

The Victorian Compromise

The Victorian Novel

Charles Dickens: Life and Literary Production

Oliver Twist (trama, personaggi e temi)

Oliver wants more

Visione del film “Oliver Twist”

Hard Times (trama, personaggi e temi)

Coketown

The Definition of a Horse

24

Specification 11 – A Two Faced Reality

New Aeshetic Theories

Aestheticism

Dandysm

Oscar Wilde: Life and Literary production

The Picture of Dorian Gray (trama, personaggi e temi)

I would give my soul

Visione del film “Dorian Gray”

Specification 13 – The Drums of War

The Edwardian Age

The Suffragette Movement

World War 1

Specification 14 – the Great Watershed

Sigmund Freud and the psyche

The Modernist Spirit

The Modern Novel

James Joyce: Life and Literary production

Dubliners (trama, personaggi e temi)

Ulysses (trama, personaggi e temi)

Specification 16 – A New World Order

The dystopian Novel

George Orwell: life and Literary Production

Animal Farm (trama, personaggi e temi)

1984 (trama, personaggi e temi)

Gli studenti hanno inoltre effettuato, a loro scelta, la lettura di una delle seguenti opere:

O. Wilde “the Picture of Dorian Gray”

J. Joyce “Dubliners”

G.Orwell “Animal Farm”

G. Orwell “1984”

25

RELAZIONE DI FILOSOFIA

Insegnante Pizzuti Lucia

La classe V A ha mantenuto nel corso dell’anno rapporti positivi sia all’interno

del proprio gruppo che verso l’insegnante ed ha manifestato un interesse

propositivo verso la materia. Qualche ragazzo si e’ distinto per l’ organicità di

metodo di studio e per l’ elaborazione critica personale , fungendo da traino

per gli altri compagni . La maggioranza della classe ha acquisito un livello

più che buono di conoscenza degli autori e di capacità di discussione razionale

relativa a problematiche filosofiche. Un piccolo gruppo ha raggiunto risultati

soddisfacenti, migliorando nel corso dell’anno soprattutto la capacità espositiva.

26

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Insegnante Pizzuti Lucia

Gli sviluppi del Kantismo

Dal criticismo all’idealismo

Dall’Io finito di Kant all’idealismo di Fichte

G.W.F. Hegel

I caratteri del romanticismo

I capisaldi del sistema

L’identità tra razionale e reale

La filosofia come giustificazione razionale della realtà

La dialettica

La fenomenologia dello Spirito

Coscienza, autocoscienza, ragione lo spirito,la religione e il sapere assoluto

L’enciclopedia delle scienze filosofiche

Feuerbach e K. Marx

Dalla critica della religione alla critica della società

Destra e sinistra hegeliana

Feuerbach e il socialismo utopistico

Marx: la critica ad Hegel

L’analisi della società capitalistica

La critica dell’economia borghese e l’alienazione

La concezione materialistica della storia

Genesi e destino del capitale

Schopenhauer

L’Irrazionalità del mondo e l’ascesi atea

Le radici culturali

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”

La “volontà di vivere”

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”

La vita è dolore

Kierkegaard

La fede come antidoto contro la disperazione

L’esistenza come possibilità

La singolarità come categoria propria dell’esistenza umana

Gli stadi dell’esistenza umana

27

Il sentimento del possibile: l’angoscia

Disperazione e fede

Il Positivismo

I caratteri generale

F. Nietzsche

Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche

La nascita della tragedia

L’accettazione totale della vita

La critica della morale tradizionale e la nuova tavola dei valori

L’annuncio della morte di Dio

Il Superuomo

Dal Superuomo all’eterno ritorno

La volontà di potenza

Lo Spiritualismo

Bergson

Concezione del tempo

Lo Slancio Vitale

S. Freud

La rivoluzione psicoanalitica

I temi fondamentali

Sviluppi della psicoanalisi

28

RELAZIONE DI MATEMATICA

Insegnante De Sio Patrizia

La classe è composta da 20 elementi tutti provenienti dallo stesso percorso scolastico ad eccezione

di un’ alunna che è arrivata lo scorso anno da un altro istituto.

Sono stata la loro insegnante sin dal primo anno di liceo seguendoli nel loro processo di crescita sia

personale che scolastico. Sin dal primo anno il rapporto instauratosi con questa classe è stato

particolarmente positivo, stima e fiducia reciproca ed un rapporto insegnante- alunno proficuo per

entrambe le parti.

La loro partecipazione al dialogo educativo in classe non sempre ha dato esiti positivi per tutti,

infatti accanto ad elementi capaci, costanti nell’impegno, puntuali nelle consegne vi sono stati

elementi più discontinui che non hanno profuso nell’impegno domestico la stessa costanza ed

attenzione avuta in classe.

Per la valutazione si è tenuto conto del progresso conseguito dall’alunno rispetto al suo livello di

partenza, delle capacità individuali e delle abilità maturate in ambito cognitivo. La valutazione è

stata sia formativa che sommativa ossia sono stati effettuati controlli intermedi durante il processo

didattico (formativa) e al termine dello stesso (sommativa), per verificare l’acquisizione delle

finalità e degli obiettivi del programma. Al fine della valutazione sono stati eseguiti: questionari e

test di verifica, esercitazioni in classe, verifiche orali, compiti in classe.

All’interno della classe si sottolinea la presenza di un certo numero di alunni che raggiunge ottime

competenze e abilità come capacità di sintesi, personali procedimenti di deduzione e induzione,

capacità di affrontare con proprie strategie situazioni problematiche. Accanto a questi vi è un altro

gruppo che presenta discrete conoscenze dei contenuti ottenute lavorando con assiduità per tutto

l’anno. Vi è, inoltre, un esiguo numero di alunni che raggiunge livelli solamente sufficienti, vuoi

per discontinuità, per scarso impegno, nonché per effettive difficoltà pregresse.

29

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Insegnante De Sio Patrizia

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

Intervalli: aperti, chiusi, limitati e illimitati

Concetto di funzione reale di variabile reale. Funzioni algebriche e trascendenti. Insieme di

esistenza di una funzione: funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali intere e fratte,

funzioni goniometriche, funzioni logaritmiche e funzioni esponenziali.

Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione.

Grafico probabile di una funzione.

LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE

Limite di una funzione per x tendente ad un valore finito. Limite di una funzione per x tendente a

più o meno infinito. Limite destro e sinistro di una funzione. Teorema di unicità del limite (senza

dimostrazione), teorema della permanenza del segno, teorema del confronto ( senza dimostrazione).

Limiti fondamentali. Teoremi sui limiti. Calcolo di limiti immediati. Forme indeterminate o di

indecisione.

Risoluzione delle forme indeterminate. Limiti notevoli.

Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui.

FUNZIONI CONTINUE

Funzioni continue. Punti di discontinuità: discontinuità di prima, seconda e terza specie. Teorema

dei valori intermedi. teorema sull’esistenza degli zeri (senza dimostrazione).Teorema di Weierstrass

( senza dimostrazione).

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE

Concetto di derivata e sua definizione . Derivata destra e derivata sinistra. Derivabilità e continuità

di una funzione. Significato geometrico della derivata. Equazione della retta tangente ad una curva

in un suo punto. Punti angolosi e cuspidi. Continuità e derivabilità. Derivate delle funzioni

elementari. Regole di derivazione. Derivata di una funzione composta. Derivata di una funzione

inversa. Derivate di ordine superiore. Differenziale di una funzione.

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE

Teoremi di Rolle e di Lagrange: dimostrazione e relativa interpretazione geometrica. Conseguenze

del teorema di Lagrange: intervalli di monotonia delle funzioni. Regola di De L’Hopital. Calcolo di

limiti in forma indeterminata.

30

MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE

Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. Massimi e minimi

assoluti e relativi di una funzione. Criterio per l’esistenza di estremi relativi. Concavità di una

curva. Punti di flesso a tangente orizzontale, verticale ed obliqua.

Problemi di massimo e minimo.

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE

Studio di una funzione. Studio del grafico di funzioni: razionali intere e fratte, irrazionali ,

esponenziali, logaritmiche, goniometriche.

I grafici di una funzione e della sua derivata.

IL CALCOLO INTEGRALE

Integrale indefinito e le sue proprietà. Integrali

indefiniti immediati. Integrali immediati di

funzioni composte. Metodi elementari di integrazione indefinita: integrazione per scomposizione,

integrazione per parti, integrazione per sostituzione. Integrazione indefinita delle funzioni razionali

fratte.

Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito e suo significato

geometrico. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media.

Funzione integrale. Teorema di Torricelli. Legame tra l’integrale definito e le primitive di una

funzione. Applicazioni del calcolo integrale: calcolo dell’area di una superficie piana, calcolo del

volume di un solido di rotazione, calcolo dell’ area di una superficie di rotazione.

Integrali impropri.

Nella seconda decade di maggio verranno trattati i seguenti argomenti:

Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni

differenziali lineari .

Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione.

31

RELAZIONE DI FISICA

Insegnante Elia Daniela

La classe è composta da 20 elementi e nel complesso si presenta molto eterogenea. La frequenza è

stata sufficientemente assidua. Le lezioni sono state costantemente svolte con l'intento di

raggiungere un clima di continuo dialogo, nel complesso, fatta qualche eccezione, la partecipazione

è stata particolarmente attiva. Durante tutto l'anno si è cercato di attuare un recupero sistematico,

anche sotto forma di brevi riepiloghi all'inizio di ogni lezione, vista anche la presenza di alcuni

elementi che hanno evidenziato difficoltà nel seguire il lavoro scolastico proposto in classe. Anche

a causa di questi fattori, lo svolgimento del programma ha subito un certo rallentamento, cosicché

non sarà possibile trattare tutti gli argomenti previsti in fase di programmazione di inizio anno. Non

tutti gli allievi hanno acquisito l'abitudine alla riflessione, allo studio e all'organizzazione autonoma

del lavoro personale. Sanno cogliere e apprezzare,pur se parzialmente, l'utilità del confronto di idee

e partecipazione al lavoro di gruppo. Nel complesso quasi tutti sanno sufficientemente utilizzare il

linguaggio specifico della materia e comunicare in modo chiaro le procedure seguite ed i risultati

raggiunti. Hanno conseguito una discreta capacità di distinguere la realtà fisica dai modelli via via

costruiti per la sua interpretazione, anche se molti trovano difficoltà nella risoluzione di problemi

applicativi. Per quanto riguarda il profitto raggiunto si possono individuare tre livelli: un primo

molto buono per chiarezza espositiva e impegno personale (tre o quattro elementi); un secondo,

numeroso, soddisfacente per impegno e partecipazione sia in aula sia a casa; un terzo

insoddisfacente perché, alla già scarsa partecipazione in aula, non è seguito un opportuno lavoro

individuale.

32

PROGRAMMA DI FISICA

Insegnante Elia Daniela

Unità

Contenuti

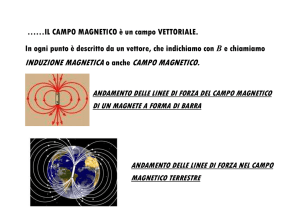

18.Il

2) Proprietà dei poli magnetici.

magnetis 3) Rappresentazione di campi

mo

magnetici mediante linee di

campo.

4) Campo magnetico terrestre.

5) Campi magnetici generati

da correnti.

6) Forza magnetica fra fili

rettilinei e paralleli percorsi

da corrente.

7) Unità di corrente come unità

di misura fondamentale del

SI.

8) Definizione operativa

dell’intensità del campo

magnetico.

9) Campi magnetici di alcune

distribuzioni di corrente.

10)

Teorema di Gauss

per il magnetismo e teorema

di Ampere.

11)

Forze magnetiche

sui fili percorsi da corrente e

sulle cariche elettriche in

movimento

12)

Moto di una carica

elettrica in un campo

magnetico

13)

Azione meccanica

di un campo magnetico su

una spira percorsa da

corrente e motore elettrico

14)

Definizione di

momento magnetico

15)

Proprietà

magnetiche della materia.

19.

45)

Esperimenti di

L’induzio Faraday sulla corrente

ne elettro indotta

magnetica 46)

Flusso di campo

magnetico concatenato con

un circuito

47)

Relazione fra la

variazione del flusso

concatenato con un circuito

e la forza elettromotrice

indotta (legge di FaradayNeumann)

48)

Verso della

corrente indotta (legge di

Lenz)

49)

Correnti di

Foucault

50)

Mutua induzione e

autoinduzione

51)

Induttanza di un

solenoide

52)

Analisi dei circuiti

RL

53)

Energia

immagazzinata in un

solenoide percorso da

corrente continua

54)

Circuiti elettrici a

corrente alternata

55)

Trasformatori e

linee di trasporto elettriche

Prerequisiti

Obiettivi

Obiettivi minimi

16)

Concetti di carica

elettrica, campo elettrico e

corrente.

17)

Grandezze

fondamentali del SI e

grandezze derivate.

18)

Significato delle

linee di campo.

19)

Proprietà del moto

circolare uniforme

20)

Elementi di

dinamica rotazionale del

corpo rigido.

21)

Eseguire

operazioni su vettori.

22)

Teorema di Gauss

relativo al campo elettrico.

23)

Calcolo della

circuitazione di un campo

vettoriale.

Conoscenze

24)

Sorgenti di campo

magnetico.

25)

Confronto fra poli magnetici

e cariche elettriche.

26)

Proprietà del campo

magnetico terrestre.

27)

Interazione magnetica fra

correnti elettriche.

28)

Proprietà dei campi

magnetici generati da fili rettilinei,

spire e solenoidi percorsi da corrente.

29)

Principio di funzionamento

di un motore elettrico.

30)

Caratteristiche dei materiali

diamagnetici, paramagnetici e

ferromagnetici.

Competenze

31)

Applicare la legge che

descrive l’interazione fra fili rettilinei

percorsi da corrente.

32)

Determinare il campo

magnetico prodotto in un punto dalla

corrente che scorre in un filo

rettilineo o in un solenoide.

33)

Sfruttare il teorema di

Ampere per determinare i campi

magnetici generati da particolari

distribuzioni di corrente.

34)

Determinare la forza su un

filo percorso da corrente o su una

carica elettrica in moto in un campo

magnetico uniforme.

35)

Determinare le variabili del

moto circolare uniforme di una carica

elettrica in un campo magnetico.

Conoscenze

66)

Fenomenologia

dell’induzione elettromagnetica e

origine della forza elettromotrice

indotta

67)

Proprietà di un generatore a

corrente alternata

68)

Effetti della mutua

induzione e dell’autoinduzione

69)

Proprietà dei circuiti RL

70)

Relazione fra intensità di

corrente e forza elettromotrice nei

circuiti a corrente alternata

71)

Proprietà e funzione di un

trasformatore

Competenze

72)

Applicare la legge di

Faraday-Neumann-Lenz

73)

Determinare l’induttanza di

un solenoide,note le sue

caratteristiche geometriche e

costruttive

74)

Calcolare l’energia

immagazzinata in un solenoide

percorso da una corrente continua

75)

Risolvere problemi sui

trasformatori

Conoscenze

36)

Sorgenti di campo

magnetico.

37)

Confronto fra poli magnetici

e cariche elettriche.

38)

Proprietà del campo

magnetico terrestre.

39)

Interazione magnetica fra

correnti elettriche.

40)

Caratteristiche dei materiali

diamagnetici, paramagnetici e

ferromagnetici.

Competenze

41)

Applicare la legge che

descrive l’interazione fra fili rettilinei

percorsi da corrente.

42)

Determinare il campo

magnetico prodotto in un punto dalla

corrente che scorre in un filo

rettilineo o in un solenoide.

43)

Spiegare il teorema di

Ampere applicandolo a particolari

distribuzioni di corrente.

56)

Concetti di

corrente elettrica e forza

elettromotrice

57)

Ruolo del

generatore elettrico in un

circuito e potenza erogata da

un generatore

58)

Definizione di

resistenza elettrica

59)

Prima legge di

Ohm e potenza assorbita da

una resistenza per effetto

Joule

60)

Campo magnetico

e sue sorgenti

61)

Interazione fra

magneti e forza magnetica

su un filo percorso da

corrente

62)

Campo magnetico

di un solenoide

63)

Definizione di

permeabilità magnetica

relativa di un materiale

64)

Concetto di flusso

di campo vettoriale

attraverso una superficie

65)

Elementi di calcolo

differenziale e integrale

33

44)

Determinare le variabili del

moto circolare uniforme di una carica

elettrica in un campo magnetico.

Conoscenze

76)

Fenomenologia

dell’induzione elettromagnetica e

origine della forza elettromotrice

indotta

77)

Effetti della mutua

induzione e dell’autoinduzione

78)

Proprietà dei circuiti RL

79)

Relazione fra intensità di

corrente e forza elettromotrice nei

circuiti a corrente alternata

80)

Proprietà e funzione di un

trasformatore

Competenze

81)

Applicare la legge di

Faraday-Neumann-Lenz

82)

Determinare l’induttanza di

un solenoide,note le sue

caratteristiche geometriche e

costruttive

83)

Calcolare l’energia

immagazzinata in un solenoide

percorso da una corrente continua

20.

Le 84)

Campo elettrico

onde

indotto e campo magnetico

elettroma

indotto.

gnetiche 85)

Propagazione del

campo elettromagnetico.

86)

Velocità della luce

in funzione delle costanti

dell’elettromagnetismo.

87)

Equazioni di

Maxwell.

88)

Caratteristiche di

un’onda elettromagnetica

armonica.

89)

Trasporto di

energia e quantità di moto

da parte delle onde

elettromagnetiche.

90)

Produzione e

ricezione di onde

elettromagnetiche mediante

circuiti oscillanti e antenne.

91)

Spettro

elettromagnetico e proprietà

delle sue diverse

componenti.

21.

Lo

spaziotempo

relativisti

co

di

Einstein

22.

La

massaenergia

relativisti

ca e la

relatività

generale

92)

Campi elettrico e

magnetico e rispettive

sorgenti.

93)

Concetto di

induzione elettromagnetica.

94)

Legge di FaradayNeumann-Lenz.

95)

Teorema di

Ampere.

96)

Proprietà generali

delle onde e grandezze

caratteristiche di un’onda

armonica.

97)

Definizione di

capacità e induttanza.

98)

Polarizzazione

della luce.

99)

Funzioni

goniometriche.

Conoscenze

100)

Campo magnetico variabile

come sorgente di campo elettrico e

campo elettrico variabile come

sorgente di campo magnetico.

101)

Significato delle equazioni

di Maxwell.

102)

Produzione, ricezione e

propagazione di onde

elettromagnetiche.

103)

Definizione di densità di

energia e intensità di un’onda

elettromagnetica.

104)

Relazione fra campo

magnetico e campo elettrico di

un’onda elettromagnetica armonica.

105)

Classificazione e

caratteristiche delle onde

elettromagnetiche in funzione della

loro lunghezza d’onda.

Competenze

106)

Stabilire direzione e verso di

un campo magnetico indotto.

Determinare la quantità di energia

trasportata da un’onda elettromagnetica

su una superficie in un certo intervallo

di tempo.

114)

Contesto storico

122)

Concetto di

Conoscenze

scientifico in cui si inserisce sistema di riferimento.

126)

Significato dell’esperimento

la teoria della relatività

123)

Principio di

di Michelson e Morley.

ristretta.

relatività classico.

127)

Enunciati dei due postulati

115)

Esperimento di

124)

Leggi classiche di

della relatività ristretta.

Michelson e Morley.

composizione degli

128)

Concezione relativistica

116)

Trasformazioni di

spostamenti e delle velocità. dello spazio tempo.

Lorentz

125)

Proprietà della

129)

Implicazioni dei postulati

117)

Postulati di

propagazione della luce.

relativistici nei concetti di

Einstein.

simultaneità , intervallo di tempo e

118)

Composizione

distanza.

relativistica delle velocità.

Competenze

119)

Diagrammi spazioApplicazione della legge di

tempo.

composizione relativistica delle

120)

Concetto di

velocità e delle leggi di dilatazione

simultaneità.

dei tempi e di contrazione delle

121)

Dilatazione dei

lunghezze.

tempi e contrazione delle

lunghezze.

134)

Massa e quantità di 141)

Relazioni classiche Conoscenze

moto relativistiche.

fra le grandezze dinamiche. 143)

Concetto relativistico di

135)

Energia cinetica

142)

Fondamenti di

massa.

relativistica.

cinematica relativistica.

144)

Conservazione della massa136)

Energia a riposo ed

energia.

energia totale.

145)

Idee fondamentali della

137)

Fotone come

relatività generale e loro conferme

quanto di energia.

sperimentali.

138)

Introduzione alla

Competenze

relatività generale: principio

146)

Applicare la relazione fra

di equivalenza e principio di

massa e velocità e le altre relazioni

relatività generale.

della dinamica relativistica.

139)

Incurvamento dello

spazio-tempo causato dalla

gravità.

140)

Verifiche

sperimentali della relatività

generale.

34

Conoscenze

107)

Campo magnetico variabile

come sorgente di campo elettrico e

campo elettrico variabile come

sorgente di campo magnetico.

108)

Significato delle equazioni

di Maxwell.

109)

Definizione di densità di

energia e intensità di un’onda

elettromagnetica.

110)

Relazione fra campo

magnetico e campo elettrico di

un’onda elettromagnetica armonica.

111)

Classificazione e

caratteristiche delle onde

elettromagnetiche in funzione della

loro lunghezza d’onda.

Competenze

112)

Stabilire direzione e verso di

un campo magnetico indotto.

113)

Determinare la quantità di

energia trasportata da un’onda

elettromagnetica su una superficie in

un certo intervallo di tempo.

Conoscenze

130)

Enunciati dei due postulati

della relatività ristretta.

131)

Concezione relativistica

dello spazio tempo.

132)

Implicazioni dei postulati

relativistici nei concetti di

simultaneità , intervallo di tempo e

distanza.

Competenze

133)

Applicazione della legge di

composizione relativistica delle

velocità .

Conoscenze

147)

Concetto relativistico di

massa.

148)

Conservazione della massaenergia.

149)

Idee fondamentali della

relatività generale e loro conferme

sperimentali.

Competenze

Applicare la relazione fra massa e

velocità .

23.

Le 150)

Scoperta

origini

dell’elettrone.

della

151)

Radiazione di

fisica dei corpo nero e ipotesi dei

quanti

quanti di Plance.