L’impero zarista prima e quello sovietico poi hanno creato piccole nebulose di minoranze oppresse e perseguitate: tartari di Crimea, curdi, ingusci e

ceceni del Caucaso, tedeschi del Volga, greci del Mar Nero. E ancora: bud-

Lemki, così diversi

così colpevoli

MINORANZE

testo e foto di Monika Bulaj

disti calmucchi, ebrei esiliati in Siberia, mingreli, caraiti o basmac’. Si sa

molto poco di questi popoli, come si sa poco dei lemki, russo-ortodossi che

per secoli hanno abitato fra Polonia, Slovacchia e Ucraina

uando volo di notte tra la Siberia e

l’Europa centrale, e solo qualche luce

interrompe il buio sterminato sotto di

me, ripenso all’arcipelago dei popoli perduti

dell’Est. Popoli annientati, chiusi nei gulag,

deportati, dispersi, criminalizzati da Stalin e,

prima, dalla Russia zarista. Una geografia

affascinante, che per secoli ha disegnato piccole nebulose ai margini delle nazioni dominanti, e poi d’un tratto venne spazzata via

nel secolo totalitario. Tartari di Crimea,

curdi, ingusci e ceceni del Caucaso, tedeschi

del Volga, greci del Mar Nero. Che ne sappiamo di loro? Niente, talvolta nemmeno il

nome. Niente dei buddisti calmucchi, spediti

in Siberia dalle basse terre del Volga; niente

degli ebrei esiliati in Siberia in una terra di

nome Birobizhan; niente mingreli, caraiti o

basmac’.

Non ne sapevo nulla nemmeno io, quando

vent’anni fa andai alla ricerca dei lemki –

detti anche ruteni – russo-ortodossi che per

secoli avevano abitato fra Polonia, Slovacchia

e Ucraina. Non potevo immaginare fino a

che punto Varsavia ai tempi di Stalin avesse

perseguitato questo popolo colpevole di essere troppo diverso. Un popolo colpevole, come

molti altri, di rovinare il gioco ai geometri

delle etnie, incaricati di dividere i popoli a

Q

60

compartimenti stagni bene ordinati e ostili

fra loro, affinché il Potere potesse più facilmente comandare attraverso la discordia.

Partii, con tanto entusiasmo e incoscienza,

senza immaginare che quella ricerca mi

avrebbe cambiato la vita e disegnato nella

mia mente una geografia completamente

diversa dello spazio eurasiatico.

Capii subito che stavo cercando delle ombre.

Relitti di mondi estinti. Capii che anche i

polacchi, gli ucraini, i tedeschi – oltre ovviamente agli ebrei – erano stati deportati a

milioni. Anche gli armeni, gli zingari, i

curdi, o i bulgari di Crimea. Ma la loro

massa critica li aveva risparmiati dalla cancellazione totale. Questi, invece, non esistevano quasi più. Non avevano avuto nemmeno la capacità di resistenza dei Ceceni. Capii

che per sapere di loro avrei dovuto parlare

con gli ultimi vecchi, quelli che avevano

conosciuto l’invasione tedesca e la repressione sovietica. Era l’unico modo per sapere

qualcosa di questo popolo di guaritori-sciamani, cantastorie e bevitori di leggenda. Ecco

come li ho conosciuti, nel 1988, millenario

della Russia cristianizzata, quando per la

prima volta dall’inizio del comunismo – da

Kiev fino a Novgorod – le campane delle

chiese poterono suonare a distesa.

MINORANZE

chiodi, alla stregua greca. C’è anche un mucchio di croci, rotte, con un nido d’uccello in

mezzo. Solo dopo un attimo mi rendo conto

che sono in un cimitero, e che tutto è stato

demolito, sparso sistematicamente. Come

una forza immane, come una grande iracondia, come se ci fosse bisogno di una valida

ragione per compiere un tale scempio.

Terra dei lemki, un pugno di terra.

L’attraversi in due ore con la macchina.

Qualche valle scava cautamente montagne

piatte, qualche fiume rotola le pietre a nord,

fino alla Vistola. Le chiese in legno con gli

angeli scoloriti dalle piogge sprofondano

nella terra. I meli inselvatichiti, i campanili

vuoti stesi per terra; una manciata di casolari, di alcuno sono rimaste solo le mura dai

tronchi marci e le finestre vuote che inquadrano il prato con l’erba alta.

Jan Paszko di Bartne è un ex-prigionero di

Jaworzno, una filiale di Auschwitz che è

stata l’ultimo campo di concentramento

costruito dal Terzo Reich. Erano terminati i

MoniKa Bulaj

L’ angelo

Jan Paszko è un lemko e la terra dei

lemki è un pezzo di Bisanzio ficcato sul confine tra la Polonia e la Slovacchia. Il vento

sferza con una pioggia gelida, la strada è

divenuta un torrente. Lui se ne sta con l’acqua fino alla cintola, come niente fosse, a

torso nudo, insaponato. Ride di sé, di noi,

della pioggia. Odora di sapone grezzo, legna

bruciata, sterco di vacca, foglie marce. Indica

un azzurro casolare fumante sulla collina,

perché tra un po’ scomparirà nella nebbia.

Quella è la sua casa.

Oltre, nel campo c’è un angelo di pietra con

la testa mozzata. Le ali sono accuratamente

ripiegate sulle spalle. Sul prato, nei cespugli,

tra i radi alberi della boscaglia, le braccia

rotte dei Salvatori indicano, salutano, minacciano, spuntano dalla terra, irose come monconi di esercito sterminato in tronco. I piedi

dell’unico Cristo che si è salvato con tutte le

estremità perché colato col ferro, sono

inchiodati separatamente alla croce, con due

LEMKI, COSÌ DIVERSI COSÌ COLPEVOLI

I valichi

I lemki hanno ricevuto una batosta in

ogni guerra. Tutti i dominatori li hanno

guardati come “diversi”. Polacchi, ucraini,

austriaci, tedeschi, russi. Loro si considerano

come i curdi in Turchia o i “Pellerossa

d’Europa”. La loro complessa identità è stata

strumentalizzata per decenni, con l’avallo di

teorie pseudo-scientifiche, in un vortice di

follie nazionaliste, guerre e paure. Per il

sospetto di alleanze con l’agonizzante zarismo, gli austriaci, nel 1914, li condussero al

campo di Thalerhof, che si copre della fama

di essere stato il primo campo di concentramento d’Europa. In ogni ruteno gli austriaci

volevano vedere una spia. Del resto da

tempo la Russia piaceva ai ruteni. Non poteva essere altrimenti: qui, sul valico di

Dukielska, apparse lo zar in persona, quando

nel 1849 trascinava sul Danubio il suo esercito per affogare nel sangue l’insurrezione

ungherese, i barbuti preti ortodossi cospargevano l’esercito col fumo di odorose resine,

con la croce d’oro benedivano i ruteni, li

buttavano caramelle, cantavano in basso profondo un fervido “alliluja”, la cui eco si

MoniKa Bulaj

processi a Norimberga, e la Polonia comunista – oltre ai propri cadaveri e alle città rese

polvere – aveva ereditato baracche, filo spinato ad alta tensione, celle di isolamento,

kapò, tifo e pidocchi. Con questo sistema

concentrazionario intatto, Varsavia aveva

imparato da Stalin come risolvere, un volta

per tutte, la questione delle minoranze. Era il

1945, lo stesso anno in cui il Parlamento

comunista approvava la legge sulla “commemorazione del Martirio del Popolo Polacco e

di Altri Popoli ad Auschwitz”.

Come Paszko, anche altri prigionieri di

Jaworzno sbattuti là per il solo fatto di essere di origine lemka e di abitare a cavallo dei

Carpazi, ci mostrano sulle spalle cicatrici dei

pestaggi, documenti ingialliti con le impronte digitali e una foto da cui ci guardano occhi

spalancati dal terrore. “Dì anche solo una

parola e ritornerai”, gli avevano detto al

momento della liberazione. I sopravvissuti

tacquero per quarant’anni. Ed è a me che per

la prima volta in vita loro – dopo aver chiuso

accuratamente le finestre come se le spie

fossero ancora in ascolto – mostrano i segni

tremendi dell’inferno.

MINORANZE

New Bedford e Nantucket” – scrisse

Zygmunt Haupt – portarono nelle valli radio

scricchiolanti e notizie dal mondo.

Ma ogni volta gli eserciti marciavano nei

valichi.

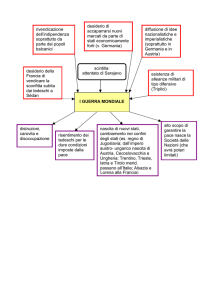

Dopo la Prima guerra mondiale a Lemko è

rimasto il gusto per l’etere rubato agli ospedali da campo, più forte della vodka, che provocava fantastiche visioni, e poi i cadaveri

austriaci, ungheresi, russi e tedeschi, e i

combattenti di entrambe le parti: polacchi,

cechi e ruteni. L’operazione di Gorlice fu una

delle battaglie più sanguinose della Prima

guerra mondiale; sui campi rimasero 60.829

corpi insepolti, secondo lo scrupoloso rapporto del “reparto sepolcrale”, ovvero il

Kriegsgraberabteilung des K. und K.

Militarkommandos Krakau, secondo un’opinione comune, la migliore unità funzionante

dell’esercito austro-ungarico.

L’ultima iniziativa della frantumatesi

monarchia – titanica, se contare progetti,

denaro, materiali edili e piantine – sarà la

costruzione di 365 cimiteri con la collaborazione di artisti di spicco provenienti da

Cracovia, Praga, Budapest e Vienna.

MoniKa Bulaj

spandeva tra le montagne come un grido. I

soldati dello zar Nicola, oltre alle baionette

portarono le icone con San Nicola, il santo

adorato dai lemki, e non colpirono nessuno

con il knut, non li impiccarono al crocevia,

non stuprarono le fanciulle (lo zar ci teneva

al buon nome tra i fratelli slavi e per la violenza sui ruteni minacciò di morte i soldati).

Sebbene la terra dei lemki sia appena una

stretta fascia del boscoso pettine dei Carpazi

tranciato da alcuni valichi, sebbene sia soltanto un vicolo di storia, la strada cieca che

adesso s’impantana tra i cespugli, proprio

questa geografia sarebbe divenuta la sua

maledizione.

Nelle profonde valli si può scomparire per

secoli, tessere la lana, suonare le campane

per le nuvole, riverire le icone, gettare i carboni ardenti nell’acqua, gridare le profezie

sugli uccelli di ferro, che voleranno per il

cielo e getteranno sulla gente delle uova

mortali. Si può infilzare il guscio dell’uovo

su un bastoncino e metterlo tra lo steccato

per scacciare l’invidioso malocchio. Gli abitanti di Los, innamorati dei cavalli, allevatori

di cavalli, ladri di cavalli, “come i balenieri di

LEMKI, COSÌ DIVERSI COSÌ COLPEVOLI

rante il buon imperatore.

Da qua, per l’appunto, dal valico Lupkowski

è passato il più grande esercito della Seconda

guerra mondiale. Dietro a questo rimasero

per terra migliaia di fibbie con la scritta

“Gott mit uns”, migliaia di corpi sputati alla

primavera dai campi disgelati, “urla selvagge

che nelle notti inseguivano il carro, schiamazzi e rumori. Rimbombavano dietro alle

spalle, schiacciavano il pane sul carro”. Di

questo disordine ora nessuno avrà più la

testa per occuparsene.

“Animuccia, via da me”

Nel 1945 migliaia di giovani lemki tornavano ai casolari costruiti con lunghi tronchi

separati da argille rosse, blu e gialle.

Tornavano dai lavori forzati del Terzo Reich,

perché i contadini ariani che combattevano

sul fronte di tutto il mondo si occupavano

della definitiva soluzione delle questioni

ultime, mentre in Germania erano rimaste le

donne sole e i campi da seminare. Tornavano

dalla prigionia tedesca perché nel ’39 avevano combattuto in difesa della patria. Dalla

MoniKa Bulaj

Vincitori e vinti giaceranno in fraterna pace

tra sarcofaghi pseudo-egizi, vialetti serpeggianti in mezzo all’edera, anfiteatri dove

meditare sul destino di entrambe le parti in

lotta, torri in stile folcloristico, croci, nei

quali chiunque poteva vedere con brama l’anima: il simbolo della Passione, oppure gli

emblemi slavi del culto pagano miracolosamente risorti dall’aldilà. Con serietà mortale

si discuteva allora nei salotti della pervinca:

induce alla meditazione e si fa più abile di

una rosa capricciosa. I cimiteri di Gorlice

sono probabilmente l’ultimo esempio di

umanesimo dell’epoca scomparsa irrimediabilmente.

Tra i lemki fu destinato a durare in eterno

anche il mito del buon imperatore (e dei cattivi funzionari), nonostante preti e insegnanti lemki massacrati a Thalerhof. “Non è

vero che nella stessa Vienna e nelle piccole

stazioncine dell’Europa centrale, l’imperatore in persona ascoltava pretese e lamentele

dei contadini? Non chiedeva ‘Come va a

Bartne, signor Madzik?’” Ancora nel 1958,

un contadino a rischio della vita portò via

dalla casa in fiamme un’oleografia raffigu-

MINORANZE

ubriaconi accaniti. “I lemki venivano da noi

dopo il mercato a bere un tè e la guardavano

in estasi; allora suo padre le gridava – vai,

vai dai tuoi lemki, perché lei li amava da

morire”, mi racconta nel 1992 Ester, sorella

di Maria, nella lontana Anversa. Finì la

guerra e Maria uscì per fare un salto alla sua

osteria. Fu fucilata sulla soglia. Uscì per l’ultima passeggiata in centro il farmacista a

Grybow. Fu accoltellato.

Strano, brutto tempo. “Ci siamo mossi per

cinque anni in un mondo di sguardi pieni

d’odio, di denti stretti, carichi di gesti e di

voci che svegliano l’orrore”, scriveva

Ryszard Kapuscinski. “La guerra continuava

dentro di noi”.

I lemki tornarono dunque ai casolari dalle

strisce colorate. Non li colpì né l’Olocausto

(dal greco:”il sacrificio totalmente bruciato”), né la Shoah (dall’ebraico:”Disgrazia”),

né il Porrajmos (nella lingua zigana:”Grande

divoratore”), né l’Holodomor (in ucraino:

”Morte pestilenziale per carestia”, ovvero

epidemia di fame, come se l’avesse portata

un’aria malsana, come se la fame si potesse

contrarre), né i Pogrom (dal

MoniKa Bulaj

Slovacchia perché vicina, e attaccando alle

scarpe gli zoccoli a rovescio portavano di

contrabbando sale e sigarette. Da Berlino,

perché li aveva rapiti come volontari (ma

non erano pure fratelli ruteni?) l’esercito

sovietico che incalzava verso Occidente in

una nuvola di polvere. Da Auschwitz, perché sopravvissuti.

Altri – gli ebrei – vennero fuori dalle soffitte

e dagli armadi. O dalle fosse, come Izrael

Aster di Rymanow, che per oltre un anno e

mezzo, nutrito dagli amici polacchi, se ne

stette sotto terra come una talpa, ripetendo

ogni mattina come un mantra, che poi di

sicuro il mondo sarebbe stato migliore. Poi

c’era Cracovia, spari, urla, la rabbia della

folla polacca, “Hanno ucciso un bimbo per

del pane azzimo”, “Che il sangue di Cristo

cada sulle loro teste”, solai, un treno, corpi

immobili degli amici ebrei allineati lungo i

binari – Izrael saltò, ci riuscì, cadde, scomparve. Uscì Maria Furher dal nascondiglio,

“la bella Maria dell’osteria di Grybow” dicevano gli habitué polacchi, “bella come la

Madonna”, dicevano i lemki, e così coraggiosa che non faceva entrare nel locale gli

LEMKI, COSÌ DIVERSI COSÌ COLPEVOLI

neve. Infine una volta lo zar Nicola I fu qui:

c’erano croci d’oro e incensi. Partirono oltre

centomila. Si chiamava “l’evacuazione nello

spirito di reciproci interessi polacco-sovietici

e nello spirito dell’idea di nazione uniforme”.

Nel Paese dei Soviet aprirono i vagoni, li

buttarono nelle steppe, con le mani scavavano delle buche per nascondersi dal freddo,

dell’erba facevano pane. “Quattordici famiglie tornavano dal Mar Nero, per quattro

mesi camminarono accanto ai carri trascinati

da cavalli e mucche, pagando le tangenti a

soldati, impiegati, doganieri, e alle imperversanti bande. Giunti nel nostro villaggio, la

milizia li ha acchiappati, derubati e così

com’erano buttati sui camion, cacciati senza

capre, mucche, vestiti, senza figli, come capitava, come bestie destinate a macello”. Agli

altri, sulla nuova frontiera polacco-ucraina,

piombavano i vagoni e li rimandavano da

dove erano venuti, anche nei lager, per la

fuga dal paradiso.

Quelli che tornavano dai lavori forzati, dalla

prigionia, da Berlino, dal contrabbando, trovavano il pane bruciato nel forno e la casa

MoniKa Bulaj

russo:”Distruzione”, “un colpo forte che si

ripete”). Non li distrussero, sebbene ferirono

terribilmente, la Prima e Seconda guerra

mondiale, né ciò che vi fu nel mezzo, non

era ancora giunto il momento. Non li colpirono i crimini in Volinia del 1942 e 1943,

questa volta compiuti ai polacchi dai suoi

vicini ucraini, né la sanguinosa vendetta dei

polacchi sugli ucraini della nuova frontiera

polacca stabilita nella conferenza di Yalta.

Non li toccarono i sogni di un’Ucraina libera, dalla Vistola al Don. I lemki avevano una

propria lingua, propri preti, proprie icone e

propri miti. La fine giunse dopo Hiroshima,

quando l’Europa provava ad imparare la

pace.

Nel 1945 a Bartno miserò un Madzik sulla

sedia del campo, uno di quei Madzik che

andavano dall’imperatore a Vienna a perorare la causa. Lo misero tra la folla dei vicini

per fare agitazione. Mormorò tra sé e sé

“Animella, esci da me” e gridò ai lemki che

nella Russia Sovietica c’era il paradiso. In

tutti i paesini dei lemki spiegavano, minacciavano, promettevano, mettevano sulle alte

tribune, cadevano volantini dal cielo come

MINORANZE

MoniKa Bulaj (2)

vuota derubata. Quelli che sono rimasti nelle

campagne perché si sono intestarditi, nascosti, sono stati cacciati due anni più tardi

verso le terre occidentali, questa volta senza

promesse ma sotto scorta armata.

Per i lemki da quel momento il tempo si

dividerà in prima e dopo il 1947.

Quell’alba di luglio del ’47 gli hanno lasciato

due ore per buttare sul carro tutti i loro

beni. I lemki prendevano pezzi di aratro, un

libro, una icona, o si sedevano sulla soglia, in

silenzio, come presi da qualche pazzia. Gli

rovesciavano i carri. Gli buttavano le donne

nei fiumi, “per una lavata delle puttane rutene”. Nel fiume Ropa galleggiavano le tavole

di tiglio con le icone della Madonna

Hodigitria, in greco: ”Quella che condurrà”.

Jaroslaw Trochanowski, futuro musicista,

aveva cinque anni e contava i cerchi di fumo

dalla macchina a vapore e raccontava al

padre tornato dal campo tedesco, che erano

le anime dei morti che li seguivano in fretta.

Quali? Quelle von-zu dall’armata imperiale

che aveva solo 17 anni e solo quella parola

come lancia con bandiera e in premio eterno

riposo? O le anime sterminate dai nazisti nei

boschi della famiglia del rabbino Ben Sijon

Halberstam di Bobowa, il quale aveva sposato con tanto rumore negli anni trenta la

figlia Hana con il talmudista di Tarnów, e gli

suonava una banda di ebrei travestiti da

ulani, cracoviani e montanari? Forse li seguiva l’anima di Amoz folle in dio, il prete ortodosso mancato, che si trascinava per i paesini

per predicare i sermoni in versi, e scomparve

un inverno Dio solo sa dove? I vagoni frenavano improvvisamente e le mucche fratturavano le gambe alle donne che le mungevano

tra sterco, fango e pioggia. Lo chiamavano

“lo stipamento dei ruteni”. A Jaworzno,

punto di comunicazione vicino ad

Auschwitz, comodo e controllato alla perfezione dai nazisti negli ultimi anni, selezionavano nei treni – contadini, preti, donne, adolescenti – per il lager. A Jaworzno, oltre il

filo elettrico, tenevano anche prigionieri i

criminali di guerra tedeschi “da loro tutto

era pulito, silenzioso, ordinato, nessuna cella

di punizione né kapò”, raccontava Paszko. I

tedeschi guardavano con meraviglia i ruteni

moribondi. Nel frattempo le famiglie dei

deportati proseguivano a ovest, 300 km in

due settimane. Nei carri bestiame nascevano

i bambini. Piotr Karlak di Kunkowa fu fortunato, venne al mondo nell’ospedale accanto

alla stazione. Le infermiere polacche volevano comprarlo, lusingavano i suoi occhi neri,

infilavano i soldi alla partoriente, spiegavano

alla madre ammutolita: “Tanto il vostro

popolo va allo sterminio”.

Gusci

“Era un crimine efferato”, mi disse Jerzy

Nowosielski, pittore di icone, scrittore e professore all’Accademia delle Belle Arti di

Cracovia, “inflitto senza ragioni, gratuito”.

Che cosa potevano opporvi? Avevano i gusci

delle uova infilati nello steccato e “acqua del

Giordano”, per la quale saltavano dal ponte

nel fiume congelato appena il prete ortodosso tirava via la croce dorata dal buco del

ghiaccio. Con l’acqua santa spruzzavano le

nuvole in arrivo perché non portassero dei

fulmini. Avevano le briciole del pane santo

di Pasqua che avvolgevano nell’asciugamano

bianco e mettevano tra gli zoccoli del cavallo,

così che sopra ci passasse la prima aratura

primaverile. Avevano dei canti.

Emilia Jakubiec, la fattucchiera che abita alla

fine della strada a Blechnarka, là dove finisce

la Polonia, contenta della visita, ammazza la

67

LEMKI, COSÌ DIVERSI COSÌ COLPEVOLI

gallina per il brodo e poi butta i carboni

ardenti contando da dieci alla rovescia.

Perché questo? Sorride timidamente. “Se

oggi la gente avesse le conoscenze di una

volta, come ce le ho io, con i malocchi avrebbero distrutto tutto il mondo!”

“Andavano dagli stregoni”, racconta

Jakubiec, e loro avevano la soluzione per

tutto. Potevano fare e disfare. Fare male e

opporvisi. Potevano erigere una diga contro

il male, prenderlo in giro, confonderlo, dirigerlo su un albero, su un fazzoletto o su un

cespuglio. “Facevano anche il male, ma non

così male come desiderava la gente”, racconta Michal Buriak di Polany, sulla soglia della

sua casa dalle strisce blu. Mettevano ordine

tra le anime perse e vaganti dei morti, perché i paesi ne erano pieni; di tanto in tanto

come in qualche orchestra straniera risuonavano con i campanelli tra i cespugli “una

musica così terribile, un così bel canto, come

ora su quelle diverse radio. Belle voci, prima

e seconda, cantavano con tutte le voci”.

Proprio quelle erano l’unico pericolo reale.

Si attaccavano ai vivi, intrecciavano pensieri

e sogni, portavano fuori strada. Come rimedio il padre “ordinò di bere un decotto di

codino di topo, ma solo il tronco, senza radici. O di mattola che cresce nelle paludi”, mi

dice la figlia di uno dei più famosi stregoni

ruteni dall’oltre frontiera, slovacco

Keckovec.

Esisteva pure il male impersonale, non

intenzionale, non voluto, celato nello sguardo, nei pensieri incontrollati, nell’improvviso

stupore o desiderio. Dietro ogni malattia dell’uomo o della mucca si celava qualche causa,

la quale si doveva trovare e nominare per

ricreare ordine. Ogni lemko sapeva: l’equilibrio tra l’uomo e la natura è terribilmente

fragile. Basta poco, niente, perché il mondo

va in rovina, nei paesini dove la gente e gli

animali abitano la stessa casupola separata

dalla fragile parete e terra battuta; i conigli

in inverno mordono le dita ai bambini e la

cosa più difficile è sopravvivere fino alla primavera.

Ponticello sul fiume

“L’ortodossia fu la prima al mondo, appena dopo Cristo o forse ancora prima di

Cristo”, dichiara all’alba Emilia, buttandomi

dentro la tazza con il latte pezzi di pane di

segale.

Le chiese dovevano stare vicino alle case,

68

allora ce n’erano a centinaia. Torrette esili,

campanili barocchi, elmi a punta, mezzelune

orientali e croci russe si affollavano, salivano

il cielo a gradi, come questi monti. Da nessuna parte costruivano così. Migliaia di tegole

di legno brillavano nella pioggia, scurivano

nella tempesta, come squame di un gigantesco pesce. Qui s’incontravano l’Occidente e

l’Oriente, il barocco attolico e i monasteri

della Bucovina. Le donne portavano nei

grembiuli le pietre dal fiume per le fondamenta. Gli uomini tagliavano gli alberi,

“facevano la colletta, vendevano l’ultima

mucca, ma la chiesa ci doveva essere”. Erano

strane chiese: da lontano sembravano schooner (velieri a tre alberi) o tre dervishi

roteanti in svolazzanti sottane e volà. Erano

attorniate dalle enormi querce che dovevano

attirare su di loro i fulmini.

“A est da Cracovia c’è un ponticello sul piccolo fiume che divide i due mondi, uno

occidentale, che vuole accompagnare e creare la storia e orientale che esprime il mistero”, scriveva Nowosielski, saggista e iconografo che dedicò tutta la vita per contagiare

MINORANZE

Mater Misericordiae, per i crocifissi dei

gesuiti, insostituibili per cacciare via dai

paesi i demoni. I “vecchi polacchi” (nelle

terre dei lemki abitavano da secoli insieme i

ruteni, i polacchi, gli ebrei, gli zingari)

ammiravano la liturgia orientale, si meravigliavano: “calano i sipari, scoprono ori, fumi,

canti, da voi è bello come al teatro”, dicevano.

I “nuovi polacchi”, quelli con cui lo Stato ha

deciso di ripopolare le scomode zone di frontiera affinché non ci fosse più nessun

Oriente, nessuna sorpresa etnica (degli ebrei

e zingari si è occupata “la scopa della storia”)

non si meravigliavano più di nulla, in una

hanno messo un toro e dopo è caduta da

sola. Ridipingevano Cristo sulle croci nei

bivi, ma solo fino alle ginocchia, sopra i piedi

attaccati separatamente per renderlo un po’

cattolico. Con difficoltà mettevano le radici

nella terra, dove l’orzo cresce a malapena e

le patate ruzzolano come pietre fino al torrente. Soltanto alcuni preti cattolici hanno

intuito che le chiese rutene sono un miracolo e che la direzione della liturgia latina dopo

la riforma si adatta perfettamente alle porte

MoniKa Bulaj (2)

i cattolici polacchi con il batterio dell’ortodossia. …

“Il barbaro non si accorge di questa frontiera”.

Dietro il ponticello, laddove il filioque sparisce dal Credo, i più pesanti fronti delle due

guerre mondiali del XX secolo hanno

distrutto appena qualche decina di chiese.

Dopo la Seconda guerra mondiale furono

distrutte dai polacchi a centinaia.

Prendevano fuoco facilmente, perché di

legno, una parte è caduta in rovina da sola.

Migliaia di icone dal valore inestimabile

viaggiavano nelle borse dei diplomatici verso

gli antiquari dell’Europa occidentale. Erano

strane icone, dipinte da maestri anonimi su

commissione, caso inconsueto, non di monaci o vescovi ma di montanari analfabeti

tagliati dal mondo. Avevano in sé non solo

Bisanzio, ma anche la dolcezza del Barocco

polacco: le dita della Madonna sostenevano

delicatamente l’orlo del vestito, le guance

rosate, i tratti dei volti degli apostoli ingrossati, il rossore contadino. Accanto ai santi

bizantini si troverà su di loro il posto per

sette spade nel cuore di Maria, per la Pietà

secondo Michelangelo, per la cattolicissima

LEMKI, COSÌ DIVERSI COSÌ COLPEVOLI

regali e che ufficiando la messa guardando i

fedeli, s’insegna ai fedeli di guardare l’iconostasi, talvolta – amarla.

Il villaggio Polany, dicembre 1988, mille

anni dopo il battesimo del santo principe

Vladimir nel Dniepr. Davanti alla monumentale chiesa ortodossa giace una bara

nella neve. Jan Galczyk è riuscito ad erigere

sotto la chiesa la croce del giubileo, e tre

mesi dopo è morto. La chiesa di San

Giovanni Crisostomo a Polany è vista da

lontano, costruita nello stile di Kiev, sulla

pianta del crocifisso greco, monumentale, di

pietra – doveva durare secoli. Fu l’orgoglio

dei lemki. Durante la guerra i cannoni russi

hanno rotto il tetto e per anni la riempivano

le piogge, come un pentolone. Jan Galczyk

aveva nove figli ma l’ho stesso ha chiesto il

credito, ha comprato le tegole e il zinco e di

tasca propria ha ristrutturato la chiesa. Ai

lavori ultimati, i cattolici non permiserò ai

lemki di entrarvi dentro, hanno rotto le serrature e hanno messo i loro catenacci, hanno

distrutto l’iconostasi, hanno sacrilegato il

sancto sanctorum, hanno picchiato il prete

ortodosso. I ruteni hanno pregato per 22

anni sotto lo steccato, e sotto lo steccato un

pugno di lemki ha celebrato la panachida,

una preghiera funeraria ortodossa per l’anima di Galczyk.

ridendo come un bambino, della chiesa, del

futuro Papa, come se fosse il migliore degli

scherzi. È una torrida estate del 1991, sta

sulla soglia, appoggiato alla falce, senza

camicia, racconta. Ha gli occhi azzurri come

gli occhi degli angeli nella chiesa che ha salvato. Deportato nei campi di lavoro dai nazisti, dal ’45 cominciò a fuggire senza tregua.

Dal fattore tedesco, dal campo di prigionia,

dalla prigione nazista, dai soldati dell’armata

rossa che gli miserò l’uniforme, gli ficcarono

l’arma nelle mani. A casa non trovò nessuno,

avevano deportato la famiglia nei kolkoz,

nell’Ucraina orientale. Li riuscì a raggiungere, ma dopo qualche giorno nel kolkoz

dovette scappare di nuovo, ora lo cercava il

KGB. Scappò fino in Polonia. Ma il villaggio

era vuoto, tutti i lemki deportati a ovest. “Là

in cambio nuvole, terra e cielo, le mani afferravano il vuoto”. Tornò, a dispetto di decreti,

pattuglie, rettate. Di notte cantava a squarciagola per non addormentarsi, perché solo

di notte poteva pascolare le pecore nel suo

campo.

I lemki tornavano, da soli o con le famiglie,

falsificarono i passaporti, corruppero impiegati, cambiarono le finali rutene dei cognomi

in polacche, prendevano residenze false.

Stefania Felenczkowa tornò cinque volte, con

cinque bambini: lavava i pannolini nel fiume

Ropa, li asciugava sulla pietra, la polizia la

cacciò via, si nascose alla stazione ferroviaria,

purché non la registrassero in occidente.

“Senza marito, perché l’uomo portavano

subito in prigione, e alle femmine cosa possono fare?” Guardava come le demolivano la

casa. Anche agli zingari, che erano scampati

allo Sterminio, non fu concesso di tornare

nelle montagne. In fin dei conti uno zingaro

è uno zingaro. Furono deportati insieme ai

lemki, come ai lemki gli hanno vietato il

ritorno con un decreto. “Eppure un giorno lo

dovranno capire”, dice Jan Paszko di Bartno,

della più lunga campagna lemka, che a poco a

poco si arrampica sulla valle, “che non si può

fare niente, affinché in un Paese tutti siano

uguali. Hanno gli aerei, hanno tutto e volano

non so dove, ma non hanno preso questa

proprietà, questa sfera terrestre, questa campagna celeste, non l’hanno presa e non la

prenderanno, benché siano così furbi”.

Tornavano

Nel paese di Owczary, in una piovosa

notte autunnale del ’49 due giovani turisti

con gli zaini vanno per il paese e chiedono di

poter pernottare. Nessuno risponde, sebbene

presso ogni colono polacco ci sia la luce accesa e si sentano delle voci. Szymon Wasylczak

invita degli sconosciuti per la notte, e l’ospitalità, come capita dai lemki, sarà regale.

Wasylczak è un lemko, che c’è l’ha fatta a

tornare, prova adesso a trasformare una stalla abbandonata in una casa. Mancano le finestre, le porte, il tetto è bucato, ma oltre a

questo si trova vicino alla chiesa e la si può

sorvegliare giorno e notte: “È proprio un

miracolo”. Il miracolo ha una splendida iconostasi barocca, che fa gola a molti. Gli ospiti

di Wasylczak sono preti; il più giovane scrive

il suo nome in ricordo sul quaderno del

lemko: “Karol Wojtyla”. “Ci fu un tuono, un

rimbombo, acqua come se venisse giù il

cielo, il fiume straripava ma ciononostante

Le finestre nere

nessuno gli ha aperto”, Szymon Wasylczak

Nikifor da Krynica, pittore-mendicante,

scrolla la cenere con un dito e racconta,

in cravatta, col cappello schiacciato e la cami70

MINORANZE

Quando i suoi quadretti comparvero per

l’ennesima volta nelle migliori gallerie di

Parigi, il governo polacco gli diede un cognome polacco, sebbene avesse il proprio nome

lemko. In compenso non gli diedero la croce

sulla tomba.

Ci rimane il suo mondo, immobile e vuoto,

infantile e innocente. I colori dei casolari

costruiti con i tronchi separati da fasce colorate di argilla, geometrie delle uova di

Pasqua. Marrone, rosso, verde, giallo, azzurro, quadretti, zig-zag, punti e linee.

MoniKa Bulaj

I leoni

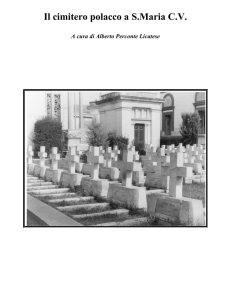

A Bobowa, ai piedi della più alta montagna-cimitero dei Carpazi, il fiume Bianco

serpeggia e brilla nel sole. In cima, in mezzo

ai larici alti, sulle lapide ebraiche salvate, si

dimenano con fantasia con le code i leoni. “Il

leone è segno di grande forza”, mi spiega

Leja Haberman. È il marzo del 2007 e Leja è

venuta da Israele con la famiglia sulla tomba

di un tzadiq di Bobowa. Ai piedi ha delle ciacia indurita dallo sporco come l’acciaio,

batte e grosse calze infeltrite, in testa una

dipingeva da mattino a sera – in totale si

parrucca di capelli bianchi. Mi prega di ritrosono raccolte alcune decine di migliaia di

vare il suo atto di nascita negli uffici polacquadri e ognuno diverso – sul cartone, sulle chi. “Sono nata in Polonia nel ottobre del

scatole di cioccolatini, sulla carta da imbal1939, erano già entrati i tedeschi. So che non

laggio, nei moduli degli uffici austriaci,

dovrei, ma guarda, sono viva!” La madre di

polacchi, tedeschi, russi. Nei suoi quadretti

Leja durante la guerra si fece passare per la

puniva i colpevoli, elevava gli umiliati,

moglie di un ufficiale dell’Armata Nazionale

migliorava il mondo: al candelabro ebraico

ucciso dai russi. Delle contadine polacche in

aggiunse due braccia separate, di scorta, alzò un paesino non lontano da Jedwabny si prei tetti, ampliò i fasci di cupole nelle chiese, le sero cura con commozione della sottile bionprotese con ali di aquile onnivedenti, molti- dina con una bambina dagli occhi azzurri. Il

plicava le file di case, le girava di sbieco

nipote di Leja dagli occhi azzurri, boccoli

verso la luce, affinché brillassero del colore,

imponenti e pallido come carta, chassid

creò delle aiuole, boschi, giardini, arabeschi e come la nonna, come il bisnonno Moshe

nobilitava tutto con la sagoma di un persoHaim, come la bisnonna Gitle, salta vicino a

naggio ieratico: principe o ministro, vescovo noi di pietra in pietra, canticchiando a voce

o generale, dai re, zar, sovrani, imperatori,

alta in polacco: “Buongiorno signori, grazie,

santi. Anche lui si innalzò, salì nei cieli, lui,

scusi, salute, arrivederci, buon viaggio”.

figlio balbuziente di una donna di servizio

Leja accarezza con la mano le lapidi. I musi

divenne un Maestro, un amico personale di

dei leoni di Bobowa mi sono familiari.

San Nicola, con il dito alzato comandò l’ePaffuti come i volti degli angeli lemki. In

sercito di lettere e parole sparse nei quadret- fondo sono stati scolpiti da questa stessa areti.

naria. La forma del muso della bestia, come

Quando lo deportarono perché lemko, quindi l’espressione degli angeli ruteni, è nato sulle

spia, traditore del popolo polacco che spuvalli sull’argine dei Carpazi, poco sotto la

tando nei colori sul muretto dipingeva le

superficie terrestre.

mappe strategiche del confine per i nemici

della patria – ricoprì di vernice nera le finestre delle sue chiese ortodosse. Anche lui

tornò, tornò tre volte a piedi, fino al recinto

a Krynica, logoro da dove e come, chi lo sa.

71