Una Restaurazione a misura di Rivoluzione.

da S. Soldani – Storia contemporanea - Donzelli

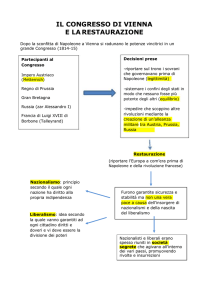

Con il Congresso di Vienna (1814-15) si concluse il lungo periodo delle guerre rivoluzionarie e

napoleoniche, che a partire dal 1793 avevano sconvolto Gran Bretagna e Russia, Austria e Prussia, protagoniste

della coalizione che aveva infine abbattuto l’impero fondato da Napoleone, si mossero con l’intento dichiarato di

«restaurare» il passato, cioè di riportare il mondo all’ ordine politico, sociale e culturale precedente la Grande

Rivoluzione, innanzitutto togliendo di mezzo i princìpi più innovativi che essa aveva messo in circolo in buona

parte del continente. Il ritorno sul trono francese, dopo tanti sconvolgimenti, della dinastia borbonica nella

persona di Luigi xviii ebbe in questo senso un’enorme importanza simbolica. Al tempo stesso, però, quei

«restauratori» erano perfettamente consapevoli che le loro scelte costituivano una risposta a ciò che la

rivoluzione aveva rappresentato, un tentativo di bloccarne le ripercussioni e le ripetizioni: insomma, che erano

figlie della rivoluzione e che dunque potevano rinnegarla, ma non ignorarla. In definitiva, parlare di età della

Restaurazione (1815-1830), per quanto diverse possano essere le letture che ne vengono offerte dagli storici,

significa fare riferimento a una scelta ideale più che al puro e semplice ritorno a uno status quo ante.

La carta d’Europa fu ridisegnata, sia dal punto di vista territoriale che da quello politico, tenendo conto delle

necessità di un equilibrio antirivoluzionario e degli interessi delle grandi dinastie: i Romanov in Russia, gli

Asburgo in Austria, gli Hannover in Gran Bretagna, i Borbone in Spagna e nell’Italia meridionale, oltre che in

Francia; mentre nessuna considerazione si ebbe per popoli e cittadini, privati di voce in quanto ricondotti allo

status di sudditi. Ma proprio perché l’interesse prioritario consisteva nell’evitare la guerra per evitare la

rivoluzione, il criterio adottato per ridisegnare l’Europa dal punto di vista territoriale non fu tanto la

restaurazione del passato sic et simpliciter, quanto la creazione di un sistema di bilanciamento delle influenze» e

di equilibri ponderati che permettessero di ridurre al minimo le tensioni internazionali.

Così l’Inghilterra, ormai padrona dei mari, si preoccupò soprattutto di acquisire basi nelle isole del Mediterraneo

e di imbrigliare le velleità di espansione verso ovest dell’altra stella di prima grandezza dell’Europa postrivoluzionaria, vale a dire della Russia; ma non poté evitare che al di là della Manica la Francia mantenesse i

caratteri di una grande potenza e che sul Mare del Nord si affacciassero Stati di una certa consistenza, in grado

di opporsi in modo più efficace alla sua egemonia, non solo economica. A sua volta la Russia, prima artefice

della sconfitta di Napoleone, ottenne la Finlandia e buona parte della Polonia, spostando decisamente a ovest il

baricentro dei suoi interessi, ma dovette accettare che ai suoi confini occidentali si formasse una Prussia molto

più forte che nel passato (anche se divisa in due spezzoni territoriali non comunicanti), proprio perchè investita

del duplice compito di far da barriera alle mire espansionistiche dello zar e di montare la guardia alla Francia,

insieme al Regno di Sardegna e a quello dei Paesi Bassi. E fu ancora il principio dell’equilibrio a guidare la

risistemazione del cuore dell’Europa continentale lasciato libero dalla fine del Sacro Romano Impero, evitando

che l’Austria vi acquisisse un ruolo egemone.

Di qui la decisione di indirizzare l’espansione dell’Impero asburgico in direzione dell’Italia e dell’area

balcanica, e di collegare la congerie dei 39 Stati tedeschi sopravvissuti alla drastica potatura intervenuta

nell’ultimo decennio (e in larga misura confermata a Vienna) in una Confederazione di Stati concepita in termini tali da evitare anche la più lontana assonanza con le caratteristiche di uno Stato confederale: alla sua Dieta

(una sorta di assemblea dei rappresentanti delle dinastie e delle città, che aveva sede a Francoforte) furono

infatti ammesse anche le case regnanti di Danimarca, Olanda e Inghilterra, in virtù dei «possedimenti personali»

che ciascuna di esse aveva nell’area (Holstein, Lussemburgo, Hannover), mentre Stati come la Prussia e

l’Austria vi partecipavano solo in rappresentanza di parti specifiche del loro territorio. La gran parte dell’Impero

asburgico, in particolare, aveva sì nella tedesca Austria il suo elemento politicamente dominante, ma si

estendeva in Boemia, in Croazia e in Carinzia, in Ungheria e nel Lombardo-Veneto, vale a dire in territori slavi,

magiari e italiani che in quanto tali non facevano parte della Confederazione germanica.

La Confederazione aveva dunque «confini osmotici» (Koselleck) che ne facevano un organismo decisamente

arcaico e privo di identità, troppo debole per essere in grado di contrastare eventuali tentativi egemonici

promossi da Austria e Prussia, nei confronti della cosiddetta «Terza Germania», vale a dire degli Stati minori

(Lutz). Non a caso le prime tensioni nell’area cominciarono ad avvertirsi già negli anni immediatamente

successivi al Congresso di Vienna, quando l’Austria riuscì a imporre il proprio controllo sulle scelte politiche

dei paesi che facevano parte della Confederazione, ivi compresi quelli dell’area meridionale, più influenzati

dalle «idee francesi», mentre la Prussia dava il via, nel 1818, a una Lega doganale che, concepita inizialmente

come strumento di unificazione fra le diverse aree entrate a far parte del Regno degli Hohenzollern, avrebbe ben

presto iniziato a tentare di coinvolgervi anche altre entità statali dell’area confederale, avviando quella difficile

integrazione fra Stati occidentali e Regno prussiano «orientale» da cui sarebbe scaturita la Germania moderna.

In Italia vennero restaurate la dinastia dei Borbone nel Mezzogiorno (Regno delle Due Sicilie), degli

Asburgo-Lorena in Toscana, e dei Savoia nel Regno di Sardegna, a cui furono annessi i territori dell’antica

Repubblica genovese, definitivamente soppressa; così come lo Stato della Chiesa fu ricostituito entro gli antichi

confini e la Lombardia tornò sotto il dominio austriaco, a cui toccarono anche le spoglie della ex Repubblica di

Venezia, già cancellata dal trattato di Campoformio (1797). L’Austria fu ben attenta ad assicurarsi, attraverso la

ricostituzione dei Ducati di Parma e Piacenza e di Modena, docili e preziose teste di ponte anche al di là del Po.

Posta sotto l’egemonia politico-militare dell’Austria e divisa in Stati che sembravano garantire un equilibrio

dell’impotenza, anche l’Italia fu dunque «sistemata» secondo una logica di compromesso, con un occhio agli

equilibri europei e uno (molto più distratto) alla stabilità della penisola, senza ripudiare del tutto le vicende

dell’età napoleonica, quando il paese era stato diviso in due grandi entità 11 Regno italico a Nord e il Regno di

Napoli a Sud mentre altri territori erano finiti sotto il diretto controllo francese, e le grandi isole di Sardegna e

di Sicilia erano entrate nell’ orbita della protezione inglese. La memoria delle espenenze di circolazione di

merci, di idee, di persone che quell’ assetto aveva favorito determinò già all’indomani del 1815 l’emergere di

una diffusa ostilità verso l’ordine restaurato da parte di quei ceti sociali che erano stati favoriti, nel Nord come

nel Sud, dai più moderni ordinamenti giuridico-amministrativi introdotti dai nuovi regimi. Potenzialmente

avverso alla preponderanza austriaca era il Piemonte, sulla base di una tradizionale linea di espansione dinastica

che spingeva i Savoia a guardare con interesse verso la Lombardia. Va infine segnalata la frustrazione di coloro

che erano stati oggetto della semplificazione del quadro politico-istituzionale sancita a Vienna. Genova guardò

con ostilità ai piemontesi e Venezia agli austriaci, rimpiangendo i tempi della Serenissima; le Legazioni (cioè i

territori dell’Emilia e della Romagna) fecero resistenza ai processi di centralizzazione amministrativa avviati dal

governo pontificio, mentre in Sicilia larga parte della classe dirigente si oppose apertamente all’unificazione con

Napoli, in nome delle tradizionali «libertà» dell’isola, creando tensioni che, incontrandosi con le domande di

liberta e di rappresentanza politica, avrebbero contribuito ad alimentare nella penisola un clima di particolare

effervescenza politica e sociale.

In Italia, come in tutta Europa, non fu dunque facile sistemare i confini; ma ancora più arduo risultò il

compito di restituire credibilità a forme statuali legate a forze e concezioni dell’antico regime in un’Europa che

aveva sperimentato l’impatto dirompente, in pace come in guerra, di una rivoluzione che aveva sostituito al re

per diritto divino una collettività di cittadini responsabili della sorte della patria comune. La «ragionevolezza» di

cui dettero prova prima, durante e dopo il Congresso di Vienna, uomini come Metternich in rappresentanza

dell’Austria, o come l’altro grande principe dell’arte diplomatica, Charles-Maurice di Talleyrand a nome della

Francia, era anche il frutto della consapevolezza che essi avevano di poter opporre ben poco ai princìpi di

riorganizzazione del potere politico e statuale su base nazionale e costituzionale* solennemente sanciti dalla

Rivoluzione francese e scritti a fuoco in quella vera e propria Magna Charta dello «spirito dell’ 89» che era la

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Al più, le loro sapienti tessiture potevano servire a smorzare

le pericolose rigidità di chi aspirando a un qualche trono conteso o abolito interpretava il «principio di legittimità» come una difesa aprioristica e assoluta del diritto monarchico di successione, o di chi come

Alessandro I, zar di tutte le Russie inseguiva sogni di crociate in grado di ricostituire la supposta identità fra

religione e politica di medievale memoria, nel nome di una «Santa Alleanza» dei popoli in essa affratellati e

perciò pronti a combattere l’idra dell’internazionalismo rivoluzionario.

È da questa commistione fra rigidità di principio e oculatezza pragmatica che scaturì «l’inestricabile

compromesso» della Restaurazione (Pozzi). Così ad esempio, mentre nell’ambito del diritto privato restò viva

l’impronta del Codice civile napo1eonico che aveva sancito il principio dell’eguaglianza giuridica dei soggetti

(con la radicale eccezione delle donne, soprattutto se maritate: cfr. la lezione XXIII), nella sfera pubblica si cercò

di riaffermare una concezione del sovrano come unica fonte di volontà e di autorità: non per nulla anche la Carta

costituzionale di tipo moderno di cui la Francia ebbe il privilegio di potersi dotare fu emanata come concessione

e per decreto del sovrano assoluto. E vale la pena di ricordare che nel Mezzogiorno d’Italia i risultati della legge

per l’abrogazione della feudalità (1806) furono confermati dalla restaurata dinastia borbonica, così come venne

confermato ed esteso alla Sicilia il più razionale ordinamento amministrativo introdotto nel periodo francese.

Del resto, anche del concetto di legittimità si fece, come si è visto, un uso relativamente parco ed elastico, sia

per ragioni di buon senso politico che per la consapevolezza della sua intrinseca pericolosità, potendo esso

venire utilizzato (come accadde) per mettere in discussione un potere sgradito a coloro che ne subivano gli

effetti.

Togliere ogni appiglio a una configurazione della politica che non avesse al centro il sovrano: questa sembra

essere la preoccupazione fondamentale dei detentori del potere all’indomani della sconfitta di Napoleone, tanto

da mettere la sordina anche al progetto di «Santa Alleanza» concepito da Alessandro a: l’idea di «fratellanza fra

i popoli» su cui egli avrebbe voluto far leva era infatti troppo pericolosa perché la si potesse far girare

impunemente nel mondo, sia pure sotto veste religiosa e reazionaria, e finì dunque per condividere la sorte di

gran parte delle utopie controrivoluzionarie dell’epoca: quella di lasciare segni più tra chi ne avversava le

premesse che tra chi le condivideva. Più realisticamente, ma anche più banalmente, la Santa Alleanza finì

dunque per identificarsi con l’affermazione della necessità di una alleanza organica fra Trono e Altare e, più in

generale, fra i sovrani del continente: una scelta che, di fatto, implicava la trasformazione della politica estera in

una specie di «politica interna europea», con un diritto di intervento militare nei paesi vittime di perturbamenti

rivoluzionari, da concertare in congressi periodici e itineranti, come accadde infatti a partire dal 1818. Ma il si—

—‘

-

—

—

—

—

—

—

stema durò cinque anni appena: la morte del primo ministro Lord Castlereagh (1822) aprì infatti una fase della

politica estera inglese più attenta a proporsi come distinta e potenzialmente alternativa all’interventismo

reazionario voluto da Metternich.

In ogni caso, Restaurazione, Legittimità, Santa Alleanza non furono vuote parole. Quanti, negli ambienti

influenzati dalle correnti «ultrarealiste» e «ultramontane» (gli ultras, appunto), avrebbero voluto che la società

cristiana del medioevo tornasse ad essere considerata come faceva il massimo teorico della reazione, Joseph

De Maistre una sorta di modello ideale di organizzazione civile furono senza dubbio sconfitti: ma in nome di

un realismo tutt’altro che neutro o «tecnico». Lo «spirito conciliativo» con cui furono applicate le scelte sottese

a quelle parole d’ordine non può infatti far dimenticare che «il prete, il poliziotto e il censore» finirono per

configurarsi come altrettanti «pilastri reali ed emblematici» per l’esercizio del potere e per il mantenimento

dell’ordine costituito (Hobsbawm), e che nell’arco di pochi mesi si passò da un clima dominato dai paradigmi

del futuro a uno almeno nominalmente proteso verso il passato, come avrebbe ricordato molti anni dopo Carlo

Cattaneo: «Venne la santa alleanza, tutta infiorata di lusin~e e di promesse; e in breve si riscossero i popoli

sovra letto di spine. Uscirono, come stormo di gufi, a occupare i troni della penisola le incipriate prosapie che si

erano nascoste, durante la guerra, nei confessionali di Sicilia e di Sardegna. E venne seco loro una mascherata di

cavalieri d’ogni croce, di prelati e frati d’ogni tonaca; e presero a tiranneggiare le genti, e ammaestrarle ad ogni

impostura e codardìa».

Fu con questa realtà quotidiana che si trovarono a dover fare i conti coloro che erano divenuti adulti in anni

dominati da figure e parole d’ordine di tutt’ altro segno. La Restaurazione non fu un minuetto. In Francia, e

particolarmente nel Sud, si ebbero ondate di Terrore bianco, cioè di assassinii politici di esponenti repubblicani

o napoleonici. Ovunque ci furono arresti senza processo e condanne politiche in quantità, epurazioni di massa

negli eserciti e nell’ amministrazione, oltre a un clericalismo pervasivo e poliziesco che in molti paesi cattolici

rappresentò il più convinto portavoce di istanze feudal-aristocratiche e l’immancabile collante di tutte le forze

che operavano per un deciso «ritorno al passato». Una legge francese del 1825 giungeva a prevedere la pena di

morte per la bestemmia. E tuttavia nobili ed ecclesiastici dovettero ben presto constatare che i privilegi di cui

cercavano di riapproprlarsi erano poco più dell’ombra di quelli di cui avevano goduto nel passato, che la loro

posizione economica in un mondo in cui il denaro liquido stava diventando la misura di tutte le cose non

aveva più la solidità di un tempo, e che perfino la loro primazìa sociale stava perdendo sostanza e autorevolezza.

Paragonando gli esiti del Congresso di Vienna con quelli del trattato di Versailles (con cui cento anni dopo si

sarebbe conclusa la prima guerra mondiale), molti studiosi hanno levato inni esagerati alla «saggezza» dei

Grandi del 1815, autori di un assetto internazionale destinato in sostanza a reggere a lungo. Fu grazie a quegli

uomini si è sostenuto che il continente poté godere di una «pace di cento anni» destinata a rivelarsi decisiva

per lo sviluppo di una moderna economia capitalistica, di quella «ideologia del progresso» che permeò di sé

l’intero secolo XIX trovando alcuni dei suoi più convinti cantori proprio nei cosiddetti «liberali dottrinari» della

Francia degli anni venti, dallo storico e uomo politico Francois Guizot al filosofo Victor Cousin all’economista

Jean Baptiste Say. Altri, invece, pur apprezzando l’accurata risistemazione della geografia politica europea

conclusa a Vienna e la moderazione con cui venne trattata la sconfitta Francia, non hanno rinunciato a

sottolineare che è difficile definire «di pace» un’età gravata da un duplice ordine di miserie, quelle connesse alla

permanenza di vecchie modalità produttive e quelle provocate dall’ avvento di nuovi sistemi economici, e

scandita da un vero e proprio fuoco di fila di moti e di rivolte, di insurrezioni e di repressioni.

C’è invece un diffuso consenso all’idea che la prima metà del secolo XIX possa essere inscritta come ha fatto

Hobsbawm in una Età della Rivoluzione iniziata nel corso degli anni ottanta del Settecento e conclusasi solo

alla metà del secolo successivo. D’altronde, mentre si davano gli ultimi ritocchi agli accordi viennesi, già si

segnalavano assembramenti minacciosi, tumulti, propagande set tarie, incontri segreti, associazioni para-liberali.

Il fatto stesso che il «concerto delle potenze» istituito per sovrintendere al governo del continente e composto all’inizio solo dai quattro paesi vincitori si aprisse anche alla Francia fin dal 1818 e cioè in un momento di

intensa conflittualità sociale, sul continente e in Inghilterra implicava un’esplicita ammissione del fatto che il

nemico da battere non era più tanto la rivoluzione in quel paese, quanto le rivoluzioni in Europa.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—