Enzo Zatta

LA STAFFETTA

Delfina Borgato

ex deportata a Mauthausen

2

In copertina:

Incisione di una deportata polacca nel lager

di Ravensbrück, eseguita il 25 dicembre 1944,

giorno del suo compleanno e regalata a

Maria Zonta, operaia alla Viscosa di Padova:

rappresenta delle deportate in marcia nel

bosco di Fürstenberg-Havel.

o Stampa giugno 1995 a cura

del Comune di Saonara (Pd)

o Aggiornato a febbraio 2010

Graphic supporter: Roberto Cavazzin

[email protected]

3

PRESENTAZIONE

“E' stata l'esperienza dei lager a costringermi a scrivere: non ho

avuto da combattere con la pigrizia, i problemi di stile sembravano ridicoli

...... mi pareva, questo libro, di averlo già in testa tutto pronto, di doverlo

solo lasciare uscire e scendere sulla carta .

Una mia amica, che era stata deportata giovanissima al lager

femminile di Ravensbück, dice che il campo è stata la sua Università: io

credo di poter dire altrettanto, e cioè che vivendo e poi scrivendo e

meditando quegli avvenimenti, ho imparato molte cose sugli uomini e sul

mondo”.

( Primo Levi )

Ho voluto lasciare alle parole di un grande narratore,

deportato nei campi di concentramento, l'introduzione al

commento di questo piccolo, ma intenso libro, al quale

l'Amministrazione di Saonara ha con sincero piacere concesso il

patrocinio. Le testimonianze della quotidiana follia vissuta in

tutta Europa durante l'oppressione nazista, stanno ancora oggi

completando un immenso mosaico, cui si unisce questo tassello,

che vede protagonisti la nostra gente, la nostra terra. E quando il

racconto si fa straziante esperienza di vita, l'animo di chi legge

non può restare impassibile, perché i luoghi e i volti sono

conosciuti e fanno parte sì della storia universale, ma anche

della nostra storia personale. Ringrazio tutti i promotori di

questa significativa pubblicazione, degna appendice delle

celebrazioni per il cinquantenario della lotta di Liberazione:

leggendolo potremo anche noi imparare molte cose sugli uomini

e sul mondo.

Il Sindaco di Saonara

( Fabio Amato)

4

INTRODUZIONE

Scrivere una pagina di storia sulla Resistenza

attraverso la testimonianza di una donna, allora

sedicenne, che attivamente vi prese parte, è quanto si

prefigge questa memoria. Tuttavia, ascoltare Delfina

Borgato, questo è il nome della protagonista, rievocare

la sua sofferta storia personale, scritta con il sangue e

le oppressioni ferocemente infertale dalla violenza

fascista e nazista, è quanto di più malinconico e

struggente si possa immaginare ma, almeno, si spera

che tutto ciò faccia riflettere su quanto costò

riacquistare la libertà dalla dittatura, nonché la

riaffermazione di valori positivi indispensabili in una

società civile e democratica. La partecipazione delle

donne alla lotta di Liberazione non è stato solo un

prezioso e mero contributo sotto il profilo politico,

sociale e umano, ma una condizione indispensabile per

la vittoria stessa della Resistenza. La Resistenza, ossia

l’opposizione attiva della popolazione oppressa, si

sviluppò nel nostro Paese, durante la Seconda guerra

mondiale, su due fronti: contro l’invasione germanica,

da una parte, e contro la dittatura fascista, dall’altra. In

quest’ambito hanno assunto notevole rilevanza gli

episodi e le azioni organizzate da donne, senza

riscontro alcuno nel passato. Per lo più giovani, non

5

sempre appartenenti a gruppi o comitati clandestini

organizzati, spinte soprattutto da ideali di solidarietà, di

carità nonché di avversione e giusto sdegno per gli

oppressori, dimostravano un sempre più crescente

atteggiamento antifascista e antinazista che, il più delle

volte, le rese valorose e anonime militanti. Non

mancavano, inoltre, manifestazioni di solidarietà

spontanea e istintiva da gran parte della popolazione,

desiderosa di collaborare con gli alleati affinché la

guerra finisse al più presto. Nel Veneto le partigiane

attive, appartenenti alle varie brigate, furono più di

seicento e il prezzo che gran parte di loro pagò fu

durissimo in termini di sofferenze fisiche e psichiche,

quali gli interrogatori, le umiliazioni, le sevizie, il

carcere, la lontananza da casa e, per molte, la

deportazione nei lager, la detenzione in campi di

lavoro, la tortura ed anche la morte. Dagli oltre mille

campi di concentramento - i più famigerati dei quali

furono Auschwitz1, Treblinka, Dachau, Mauthausen,

Ravensbrück, Bergen Belsen - veri lager, il novanta per

cento dei primi internati non fece ritorno2. Alcuni dei

superstiti3, più di altri segnati dalla atroce esperienza, a

guerra finita sentirono la necessità di raccontare, di

scrivere le proprie memorie per far giustamente

1

Il lager di Auschwitz fu liberato il 27 gennaio 1945 dall’esercito russo. Dal 2001 lo Stato

italiano ed altri Paesi europei hanno decretato questa data “Giorno della memoria”.

2

La più grande strage dell’umanità mai avvenuta, che impropriamente viene definita “Olocausto”.

3

Si suggerisce la lettura di “Se questo è un uomo”, ed. Einaudi, di Primo Levi.

6

conoscere la verità. Tuttavia gran parte di loro, ancora

prigionieri di quei ricordi, rimasero in silenzio per

l’intera vita, evitando di parlare persino ai propri

familiari dei patimenti e delle crudeltà subite. La

Resistenza in Italia prese le mosse all’indomani

dell’arresto di Mussolini (il 24 luglio 1943 su ordine di

Vittorio Emanuele III) e della nomina del Maresciallo

Pietro Badoglio capo del Governo, il quale, nonostante

le trattative segrete in corso con gli anglo-americani

per giungere ad un armistizio, commise il gravissimo

errore di dichiarare alla radio che la guerra a fianco dei

tedeschi sarebbe continuata. Gli Anglo-Americani,

non fidandosi della improvvisa quanto equivoca

“conversione” italiana, continuarono a bombardare le

città italiane, causando altre migliaia di morti

soprattutto tra la popolazione inerme.

L' 8 settembre 1943 (l’armistizio in realtà fu firmato in

Sicilia a Cassibile il 3 settembre), Badoglio commise il

secondo grave errore quello cioè, dopo l’annuncio

dell’avvenuto armistizio, di lasciare le truppe italiane

senza ordini precisi e senza un adeguato

coordinamento strategico-militare, di fuggire assieme

al re Vittorio Emanuele, a Brindisi sotto la protezione

degli americani. Fu il caos: sfascio dell’esercito

italiano; prigionieri alleati e soldati italiani allo sbando;

deportazioni da parte dei tedeschi di militari italiani nei

campi di concentramento in Germania; tremendi

7

eccidi4 militari e civili. A Saonara, un piccolo paese in

provincia di Padova, dove oltre cento prigionieri, per lo

più inglesi-sudafricani, lavoravano alle dipendenze dei

fratelli Sgaravatti, la solidarietà degli abitanti nei

confronti di questi giovani militari, finalmente liberi

ma in preda allo smarrimento, braccati dalle brigate

nere e dai tedeschi, non si fece attendere. Molti di essi

si nascosero, per qualche tempo, nelle vicine campagne

e la loro sorte sarebbe stata ben presto segnata se la

popolazione non li avesse aiutati, nascondendoli nei

fienili e nelle stalle, dividendo con loro il poco cibo a

disposizione. Saonara era anche il paese dove Delfina

Borgato, primogenita di dieci fratelli, abitava con la

sua famiglia, in una casa in aperta campagna di

proprietà degli Sgaravatti. La sua, come tante altre, era

una famiglia patriarcale di umili origini contadine dai

sani e onesti principi morali. Era composta dai genitori

di Delfina, da una sorella e otto fratelli, dai nonni

paterni e dalla zia Maria, sorella del padre di Delfina.

enzo zatta

4

Il massacro di Cefalonia comportò oltre 8.000 vittime.

8

Cenni storico-introduttivi.

Erano militari inglesi sudafricani e neozelandesi, i

prigionieri catturati durante la Campagna d’Africa, tra

il 1940 e il 1941, dall’esercito italo-tedesco, che

lavoravano nei campi di proprietà della famiglia

Sgaravatti. Custoditi e sorvegliati da soldati italiani

nella “boaria” dell'attuale via 28 aprile, classificato

come campo di concentramento “C-120”, erano trattati

bene e nessuno di loro cercò mai di fuggire.

Nonostante vivessero isolati dal resto del paese,

riuscivano ugualmente ad avere sporadici contatti con

gli abitanti di Saonara, duranti i quali scambiavano

sigarette, cioccolata ed altro, con piccoli lavori di

cucito o derrate alimentari. Gli anziani del paese li

ricordano di passaggio negli spostamenti da una coltura

all’altra o a lavorare nei vivai, tra le piante da curare e

da potare, sotto il vigile controllo dei soldati. Con

l'armistizio, tutti i prigionieri della tenuta Sgaravatti

fuggirono e si sparpagliarono, dapprima per il paese,

poi tentarono la fuga via mare verso la Iugoslavia e

successivamente cercarono di raggiungere la Svizzera.

Molti però rimasero nascosti nei fienili, nel bosco di

villa Cittadella-Vigodarzere-Valmarana o sistemati

nelle cantine delle case, sostenuti ed aiutati da famiglie

saonaresi e del piovese. I tedeschi si misero ben presto

alla caccia di questi fuggiaschi, senza tuttavia

9

catturarne alcuno, per cui favoriti da spie

collaborazioniste fasciste, si vendicarono arrestando

coloro che presumevano avessero dato loro

accoglienza e assistenza. Il 13 marzo del '44 ci furono i

primi arresti. L’accusa: favoritismo al nemico angloamericano. Tra questi c'erano Delfina Borgato di sedici

anni, il padre Giovanni e la zia Maria di 45 anni.

I Lager - fabbriche di morte

Durante la Seconda guerra furono gravemente infranti

gli accordi internazionali da quasi tutti i paesi coinvolti

nel conflitto, in particolare, nei lager tedeschi,fu

violato il trattato sui diritti dei prigionieri di guerra e

degli internati civili. I KL5 dislocati in Germania, in

Austria, in Polonia..., si contavano a centinaia ed erano

tutti luoghi di maltrattamento e di umiliazione. Campi

muniti di torrette armate, recintati da filo spinato carico

di alta tensione, erano sorvegliati da guardie-aguzzini.

La fuga da questi luoghi, salvo qualche rarissima

eccezione, era impensabile ed impossibile.

Furono milioni coloro che trovarono la morte nei

campi di sterminio, in gran parte ebrei. A stenderli per

5

Konzentrationslager: campi di sterminio e annientamento di massa come Auschwitz o Dachau,

Bergen Belsen nonché campi di sperimentazione su uomini e donne come Ravensbrück.

Da non confondere con i campi di internamento per deportati obbligati a lavorare nelle

fabbriche belliche tedesche o i campi di concentramento italiani, attivi fino all’8 settembre

‘43, per prigionieri alleati. Il totale dei campi di sterminio, di concentramento e di lavoro del

Terzo Reich, disseminati in Europa dal 1933 al 1945, fu di oltre 1800.

10

terra, la catena umana risulterebbe lunga oltre

quindicimila chilometri. Dopo l’arresto di Mussolini, il

25 luglio del '43, e soprattutto dopo l'Armistizio, l'Italia

si trovò coinvolta in un dramma spaventoso. Gli

italiani si resero colpevoli, secondo i tedeschi, di

tradimento. Per l’Italia, invece, l’armistizio fu la sola

via di uscita da una guerra ormai fallita. Per l’esercito

tedesco, dopo l’abbandono del Re e di Badoglio, fu

gioco facile sopraffare, catturare e deportare in

Germania un terzo del nostro esercito sparso in mezza

Europa. Oltre 615.000 furono i militari italiani6 che, a

fronte della opzione di combattere a fianco dei

tedeschi, scelsero di non collaborare e quindi l’ignara

via dei lager e dei campi di concentramento. Più di 32

mila non fecero ritorno da questi luoghi di sterminio,

altri vennero massacrati da ex camerati, altri ancora

finirono fucilati all’istante dai tedeschi. Ad innescare la

miccia della Resistenza furono anche queste

deportazioni, oltre alla necessità di liberarsi dell’odiato

nemico tedesco. I soldati italiani, catturati dai tedeschi

dopo l’8 settembre e spediti in carri bestiame piombati

in Germania, subirono un trattamento peggiore dei

soldati di altre nazioni, in quanto ritenuti dai tedeschi

rei di tradimento. Per non contrastare le convenzioni di

Ginevra, il Terzo Reich declassò i soldati di tutte le

nazionalità deportati da prigionieri di guerra a

6

IMI Internati Militari Italiani.

11

“internati militari”. Questo nuovo stato giuridico fu

creato artificiosamente dai tedeschi per eludere le

norme della convenzione, le quali garantivano ai

prigionieri di guerra un trattamento umano e dignitoso

tra cui il diritto di sottrarsi al lavoro7 coattivo, cioè

imposto contro la propria volontà. Il primo rito nazista,

che si svolgeva nei lager di prima categoria, era

l'immatricolazione dell'individuo, cui seguiva la

requisizione di qualunque oggetto e indumento, la

presa delle impronte digitali e la foto segnaletica8.

L'essere umano, nudo anche del nome, veniva fatto

passare sotto la doccia, ora gelata, ora bollente, quindi

poteva rivestirsi con luridi indumenti appartenuti ad

altri internati passati a miglior vita. I più fortunati

venivano inviati nei campi di lavoro, trattati come

schiavi e, al pari di animali da soma, subivano

malvagità e barbarie indescrivibili. E’ successo che

molti internati sopravvissuti per mesi alla fame, alle

malattie, alle torture, siano finiti ugualmente nelle

camere a gas o nelle fosse comuni da loro stessi

scavate, affinché di essi non rimanesse traccia. Altri

ancora, in particolare gli ebrei9, entravano nei forni

crematori lo stesso giorno di arrivo o entro pochi

giorni. Purtroppo, ancora oggi, nonostante tante vite si

7

Furono migliaia i soldati italiani catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre costretti a lavorare,

in condizioni spesso disumane, nelle fabbriche belliche tedesche.

8

Agli ebrei veniva contrassegnato sul braccio sinistro il numero progressivo di arrivo.

9

La Shoah, cioè lo sterminio ebraico perpetrato dalla Germania nazista.

12

siano sacrificate in nome della libertà, dell'uguaglianza

e del rispetto alla vita umana e sia trascorso oltre

mezzo secolo, la storia si ripete ogni giorno in altre

parti del mondo sotto gli occhi di tutti. L'uomo

malvagio, egoista, senza scrupoli e assetato di potere, è

sopravvissuto e continua imperterrito a creare disastri.

Per contrastarlo, non solo bisogna dar voce alla

memoria, quale espressione di libertà e di democrazia,

ma è necessario compiere un ulteriore passo,

impegnandosi personalmente con ogni mezzo affinché

tutto ciò non abbia a ripetersi mai più.

Ravensbrück è una località della Germania a ottanta

chilometri da Berlino, tristemente conosciuta perché è

stata sede di un campo di concentramento nazista

principalmente per donne. Costruito nel 1939 ospitò

circa 130 mila prigioniere, 92.700 delle quali perirono.

Le detenute erano sottoposte a lavoro coatto, in

condizioni penose tanto nutritive quanto igieniche e,

quando si ammalavano, venivano eliminate. Il campo,

però, deve la sua fama sinistra soprattutto agli

“esperimenti biologici” che si attuarono sulle persone

tra il 1942 e il 1943. Ma chi erano queste donne?

Dapprima al campo erano destinate le avversarie del

regime, uccise e buttate nelle fosse comuni scavate da

detenuti comuni privi di scrupoli, poi in massa le

13

francesi, strappate alle file della Resistenza, poi le

migliaia di ebree, le russe, le polacche e... le italiane.

A Ravensbrück la sveglia suonava alle quattro e trenta

del mattino e dopo l'estenuante appello, che durava un

paio d’ore, le prigioniere si incamminavano al lavoro

attraversando un lugubre bosco di conifere, con una

coperta sul capo, in fila per cinque, verso la fabbrica

che, prima del conflitto, produceva dischi per

grammofoni e, in seguito, fu convertita per la

produzione di componenti per aeroplani. Qui, dopo una

breve sosta a mezzogiorno per mangiare una gavetta di

brodaglia e una fetta di pane nero, lavoravano fino alle

sei di sera, quindi, ritornavano stanche e affamate al

campo. Non vestivano calze e portavano ai piedi

pesanti zoccoli o sandali. Passavano mesi tra un

cambio di biancheria e l'altro. Dormivano in sudici

pagliericci dividendo una coperta in tre e si lavavano di

rado; qualche volta attingevano di nascosto, con la

gavetta, l’acqua dagli abbeveratoi dei cavalli. Chi

tentava la fuga veniva frustato con 25 nerbate; ciò

significava debilitare ulteriormente il fisico e favorire

l'insorgere di malattie che costituivano l'anticamera del

forno crematorio. Donne contro donne e, fra le tante,

c'era Dorothea Binz: la malvagità in persona! Era

entrata nel lager a 19 anni come cuoca ed era diventata

“aufseherin” (ispettrice). Il suo frustino e i suoi stivali

rappresentavano il terrore delle prigioniere. Nel 1947 i

14

tedeschi di questo campo furono processati per le loro

barbarie. Allora Binz aveva 27 anni, finì impiccata nel

carcere di Hamelin. Quanti deportati riuscirono a

tornare vivi dall'inferno dei campi di sterminio? Ben

pochi rispetto ai milioni di uomini, donne e bambini

che vi erano entrati. Quando i soldati degli eserciti

avversari riuscirono a penetrare, nella ormai lontana

primavera del '45, nei lager abbandonati dagli aguzzini

in fuga, lo spettacolo che si presentò ai loro occhi fu

superiore ad ogni, sia pur pazzesca, previsione. Là

giacevano file interminabili di cadaveri. Là si

aggiravano pallidi spettri di detenuti ancora in vita, dai

grandi occhi pieni di una paura senza fine.... Allora,

solo allora, si cominciò a conoscere i particolari

dell'inaudita macchina da sterminio. A guerra finita, a

Norimberga, dal 20 novembre 1945 al 31 agosto ‘46,

vennero processati e condannati all'impiccagione

dodici degli oltre mille principali responsabili della

follia nazista. Di certo la giustizia umana fu fin troppo

magnanima con i responsabili di tante atrocità, tuttavia

i tanti crimini di guerra, nazisti e non nazisti,

commessi, non potranno mai essere cancellati dalla

storia dell'umanità. Ciò che rimane viva è la speranza

in un mondo migliore, come scrisse Anna Frank pochi

giorni prima di essere deportata ad Auschwitz:

“Quando guardo il cielo, penso che un giorno il bene

dovrà tornare tra gli uomini”.

15

CAPITOLO UNICO

8 settembre 1943 - Saonara

Dovetti interrompere la scuola terminate le elementari,

perché in casa c'era bisogno di aiuto. Successivamente

fui mandata da un signora che abitava in paese a

imparare il mestiere di sarta. Fu durante questo

periodo che oltre cento prigionieri inglesi, che

lavoravano nei campi degli Sgaravatti furono lasciati

liberi, in attesa, allora si sperava, di un rapido

avanzamento del fronte e della fine della guerra.

Invece, dopo otto giorni dalla firma dell'armistizio,

iniziarono i rastrellamenti dei tedeschi aiutati da

fascisti italiani. Cosicché i prigionieri si diedero alla

macchia, nascondendosi nella vicina campagna,

vivendo alla meno peggio. Erano aiutati dalle famiglie

che vi abitavano poiché avevano proprio bisogno di

tutto: cibo, medicine, abiti borghesi e, con

l'avvicinarsi dell'inverno, di un rifugio dove ripararsi

dal freddo, almeno la notte. Zia Maria, spinta da

sentimenti di carità e incurante dei rischi che correva,

iniziò ad aiutare questi giovani sbandati come poteva:

si recava, nonostante zoppicasse vistosamente a causa

di una malformazione congenita, dalle famiglie

benestanti del paese a chiedere quanto potessero

16

offrire per aiutarli. All'insaputa della famiglia io

collaboravo con lei inconsapevole dei rischi che

correvo, animata anche da spirito di avventura ma

soprattutto orgogliosa di rendermi utile a persone più

grandi di me. Le cose si complicarono e diventarono

più rischiose quando sulla popolazione incombette

l'ordinanza militare tedesca, con la quale si

minacciavano di ritorsioni e pene severissime coloro

che fossero stati scoperti a collaborare col nemico.

Contemporaneamente erano iniziate le perquisizioni

nelle case sospette e, ad aggravare ulteriormente la

situazione, contribuì, nel mese di ottobre, l'istituzione

di taglie su quanti avrebbero aiutato gli ex prigionieri

e gli alleati. Ciò nonostante la nostra attività continuò

per tutto l'autunno del '43 e proseguì anche l'inverno.

La notte facevamo dormire i prigionieri nel fienile di

casa o nella stalla, mentre di giorno si nascondevano

nei campi tra le “pannocchie”. Ricordo quanto mio

padre si adirasse con Maria perché di notte gli ospiti

fumavano, col rischio di dar fuoco al fienile adiacente

la casa. Anche mia madre non dormiva sonni

tranquilli. Temeva per la sorte della famiglia. Quando,

per l’ennesima volta, chiese a Maria di smettere, la zia

le rispose: “Un giorno anche i tuoi figli potrebbero

essere in giro per il mondo e trovarsi in una

situazione simile! Non vorresti che fosse fatto per loro

quanto si fa ora per questi poveretti?”.

17

Una volta, essendo necessario far partire in gran fretta

un prigioniero che indossava ancora la divisa da

militare, quindi facilmente riconoscibile, Maria chiese

a mia madre il vestito da sposo di mio padre. Dopo

qualche insistenza la mamma glielo diede e il soldato

inglese poté ripartire. Ad ogni modo, il pericolo che ci

scoprissero e ci denunciassero ai nazifascisti era reale,

si rischiava la fucilazione ma, per niente intimorite,

continuavamo ad ospitare i prigionieri. Maria ogni

volta diceva: “sono gli ultimi”. C'erano due ospiti

fissi, i cui nomi non ricordo, poi ne arrivarono degli

altri, ed altri ancora, alternandosi non appena questi

riuscivano a partire. Venivano anche da fuori paese, in

fuga da altri campi di lavoro o da centri di raccolta di

altre località. Tra loro si passavano parola che in

fondo a una stradina, in mezzo ai campi, vicino a villa

Valmarana, c’era una casa abitata da brave persone a

cui chiedere aiuto e delle quali ci si poteva fidare. Sul

finire dell’anno, un’impiegata della Prefettura di

Padova, di nome Elsa, ci fece conoscere le sorelle

Martini: Teresa e Liliana. Esse appartenevano ad una

rete clandestina che aiutava ebrei, ex prigionieri e

soldati allo sbando, a fuggire all’estero. Della stessa

rete faceva parte anche padre Placido Cortese, un frate

della basilica di S. Antonio, direttore del Messaggero.

Era padre Placido che, tra le altre cose, si incaricava di

fornire le fotografie, prese tra gli ex voto nella

18

Basilica, da utilizzare nelle carte d’identità false da

consegnare a ricercati prossimi alla partenza per la

Svizzera: gli espatri verso la Iugoslavia erano falliti,

dopo che alcune spie si erano infiltrate nella

organizzazione, per cui la frontiera era strettamente

controllata dai tedeschi. Fu così che iniziai a tenere i

contatti con le sorelle Martini, telefonando dall'unico

apparecchio pubblico nel bar del paese, dicendo loro:

“Sono pronti due o tre polli, per quando li preparo?”.

Poi, saputo il giorno dell’appuntamento, partivamo a

piedi da Saonara, di notte, durante il coprifuoco, col

cuore che ci saltava in gola per la paura d'essere

arrestati; mia zia davanti con uno o due fuggiaschi, io

dietro, bicicletta alla mano, con altri due, verso la

stazione ferroviaria di Padova, dove eravamo attesi da

altre militanti che, fingendosi sorelle o fidanzate, li

accompagnavano in treno fino a Milano, da dove

proseguivano con altri mezzi di fortuna verso il

confine Svizzero. Alla stazione ferroviaria di Padova

arrivavano ex prigionieri e ricercati da vari comuni

della provincia, ed erano in molti a tentare l’espatrio

che rappresentava l'unica via di scampo, poiché

restare significava rischiare di essere arrestati. Nel

mese di febbraio del ‘44, vennero da fuori paese delle

brigate nere, che radunarono mio padre e mia madre,

assieme ad altri paesani, nel cortile di villa Sgaravatti

e iniziarono ad interrogarli sulla presenza di nemici

19

nel territorio, ma, soprattutto, li minacciarono di

arrestarli e bruciar loro la casa, se avessero trovato un

solo prigioniero in casa. Preoccupate dalle difficoltà e

dai problemi sempre più presenti, decidemmo di

limitare l’attività assistendo questi giovani fuori di

casa. Nella prima decade di marzo conoscemmo due

inglesi ospiti della famiglia Battan di S. Angelo di

Piove di Sacco. Una sera, all' imbrunire, mentre

tornavo dal lavoro, mi aspettarono lungo la stradina

che conduceva alla mia casa, per chiedermi se

effettivamente c'era la possibilità di essere aiutati a

fuggire all'estero. Riuscimmo, dopo alcuni contatti, ad

organizzare anche la loro fuga. Il giorno, dopo la loro

partenza, fu accompagnato a casa nostra, dalla signora

Battan un certo Franz, ex prigioniero sloveno fuggito

dopo l' 8 settembre che, a suo dire, sentendosi a

rischio di cattura, era venuto a conoscenza della

recente partenza dei due inglesi da noi aiutati a S.

Angelo prima e a Saonara poi. A casa c’era mia madre

che, ingenuamente, gli diede informazioni sufficienti

per capire che effettivamente avevamo dato asilo a

due inglesi i giorni precedenti. Franz chiese, così, se

si potevano aiutare cinque prigionieri inglesi che,

nascosti in casa Battan, non potevano rimanervi oltre,

poiché correvano il pericolo di essere scoperti. Come

d'abitudine, telefonai alle Martini per avvertire che

altri cinque “polli” erano pronti, affinché procurassero

20

loro i documenti. Mi chiesero, come al solito,

particolari sul loro aspetto, che però non seppi dare

perché non li avevo ancora conosciuti, ma le rassicurai

che presto sarei stata in grado di rispondere. Il giorno

seguente venne a casa mia Liliana Martini con alcune

foto, per scegliere quelle più somiglianti ai cinque e a

quell'incontro, purtroppo, era presente anche Franz:

l'unico ad averli visti. La sera stessa, dopo il lavoro,

mi recai in bicicletta a S. Angelo in casa Battan dove,

in una stanza al primo piano, c'erano i cinque inglesi.

Appena li vidi, rimasi subito colpita dal loro

atteggiamento: erano in piedi, quasi sull'attenti, vestiti

elegantemente e col cappello in testa. Dubitai

immediatamente che fossero veri prigionieri. Mi

rivolsi a loro in dialetto per chiedere da dove

venissero e quale fossero le loro intenzioni. Nessuno

dei cinque capì una sola parola di quello che avevo

detto, mentre, invece, i prigionieri, che fino allora

avevo conosciuto, qualche parola l’avevano sempre

capita. Franz parlò per tutti e ribadì la loro necessità di

fuggire al più presto. Gli risposi che presto sarebbero

potuti partire aggiungendosi a un gruppo di altri tre

prigionieri. Lungo la strada di ritorno ero tormentata

da molti dubbi. Col passare dei minuti mi stavo

sempre più convincendo che quelli non fossero

prigionieri inglesi, bensì spie tedesche.

21

A casa dissi a mia zia: “Se questa volta passa, è un

miracolo”. Le esposi tutti i miei dubbi e non ultimo,

quello sul loro aspetto e sul loro atteggiamento, quasi

arrogante, mentre, al contrario, gli inglesi conosciuti

fino ad allora, erano mal vestiti e, consci dei rischi che

si correvano per aiutarli, erano molto rispettosi nei

nostri confronti.

22

Maria Borgato a 41 anni

23

13 marzo ‘44 - l’arresto

Quella stessa sera c'era nell'aria una strana atmosfera:

quasi un presentimento funesto. Verso le undici

sentimmo bussare alla porta con una decisione tale da

farci sobbalzare per lo spavento. Capimmo subito che

non si trattava certamente di amici o di prigionieri

inglesi; loro venivano con tutti i riguardi e le

accortezze possibili. Persino il nostro cane abbaiava

come mai aveva fatto prima. Benché preoccupata dissi

alla zia: “Vado io ad aprire e qualora fosse Franz gli

parlerò, poiché l'ho incontrato solo io, gli dirò di

lasciare in pace il resto della famiglia”. Avevo degli

indirizzi di prigionieri già partiti, li diedi a mia madre

che li nascose tra le fasce dell'ultimo fratellino nato,

che teneva in braccio, e scesi ad aprire. La casa fu

presto invasa da fascisti e da SS: correvano su e giù

per le scale e si misero a rovistare le stanze, la

barchessa, la stalla. Non trovando alcun prigioniero

inglese, iniziarono, con atteggiamento minaccioso, a

farmi delle domande riguardanti i tre inglesi, ma io

negai qualunque circostanza. Mi ordinarono di

vestirmi e così pure a mio padre e a mia zia, ma

soprattutto di far zittire il cane che, legato alla catena,

abbaiava a più non posso. La spedizione era

comandata dal giuda Franz, il quale ci ordinò di uscire

in cortile al freddo e, dopo averci messo in fila,

24

continuò a farmi domande sui prigionieri inglesi, alle

quali rispondevo di non sapere nulla. Franz mi accusò

di mentire, in quanto mia madre, qualche giorno

prima, gli aveva detto che gli inglesi avevano dormito

nella stalla. E continuava: “Dove sono adesso, dove li

avete nascosti?”. Fu allora che iniziò a percuotermi

alla presenza di tutti gli adulti della famiglia che, pur

fremendo dalla rabbia, nulla potevano fare, poiché

reagire equivaleva ad una condanna di fucilazione. Ci

caricarono sul camion: io davanti, tra una SS e Franz,

mio padre e mia zia dietro con gli altri tedeschi. Franz,

rifilandomi qualche pugno e tirandomi per i capelli,

insisteva nel farmi domande sui prigionieri, alle quali

rispondevo sempre allo stesso modo: “Non so dove

siano, io li ho incontrati per i campi e in casa non

sono mai entrati”. Ero sicura che se avessi confessato

di aver dato ospitalità anche a un solo prigioniero, mi

avrebbero costretta ad ammettere che ne avevamo

aiutati altri e, quindi, a raccontare l’intera storia,

coinvolgendo di conseguenza anche altre persone.

Perciò decisi di non parlare, ad ogni costo. Passarono

per S. Angelo di Piove di Sacco, dove arrestarono la

signora Battan e suo figlio, proseguirono per Arzarello

e qui prelevarono i fratelli Gelmini, quindi si diressero

verso la caserma dei carabinieri di Piove di Sacco.

Mio padre, mia zia e tutti gli altri furono rinchiusi in

uno stanzone, mentre a me fecero fare il giro delle

25

camerate, dalle quali dei giovani fascisti mi coprirono

di insulti e, uno di loro vedendomi, mi schernì ad alta

voce: “Sarebbe questa l'artefice di tanto putiferio?”.

Arrivata nell'ufficio del capitano delle SS, iniziarono

ad interrogarmi e a picchiarmi, con calci, pugni e a

pestarmi le dita dei piedi ma io, risoluta, continuavo a

ripetere che non sapevo nulla e che non conoscevo

nessuno. Dopo alcune ore venni rinchiusa in una cella

di isolamento per il resto della notte. La mattina

seguente, vennero altri fascisti a vedermi per

schernirmi; per tutta risposta girai loro le spalle senza

rispondere alle provocazioni. Decisero di tenermi

isolata dagli altri reclusi, convinti che, essendo la più

giovane, cedessi e raccontassi ciò che era stato fatto

fino ad allora. Ripetutamente mi chiesero a quale

organizzazione appartenessi, come si tenessero i

collegamenti e chi ne facesse parte. Da come mi

ponevano le domande, capii che sapevano molte più

cose di quante ne sapessi io. Evidentemente avevano

bisogno della testimonianza di qualcuno del gruppo e

anche il più piccolo particolare poteva tornare loro

utile per smascherare altre persone. Verso

mezzogiorno il fascista che piantonava il corridoio,

preso da compassione, mi offrì la sua parte di rancio,

raccomandandomi però di non farmi scoprire. Non

feci in tempo ad accettare che entrarono quelli che la

sera precedente ci avevano arrestati, per portarci a fare

26

un altro viaggio: destinazione Padova, via Galilei, in

una casa antica, dove abitavano le sorelle Martini. Lì

trovammo solo Teresa: Liliana era andata in stazione

ad accompagnare sua madre che doveva raggiungere

la località a lei assegnata come sfollata. Teresa non

capì subito che le persone con le quali mi presentai

erano fascisti e, quasi sorpresa, mi chiese: “Delfi,

come mai qui a quest' ora? Non dovevamo vederci

domani?”. Con gli occhi le feci cenno di non parlare

ma Franz e gli altri non si persero d'animo e, con

maniere brusche, vollero sapere dov'era Liliana.

Immediatamente mandarono qualcuno in stazione a

verificare se Teresa avesse detto la verità. Quel giorno

sfuggì alla cattura un'altro dei dodici figli dei Martini,

Lidia di vent'anni; fortunatamente si trovava a Milano

per un “trasferimento”. In casa Martini viveva a

pensione Milena Zambon, un’impiegata della Banca

d’Italia; fu arrestata anche lei. Da Padova, in camion,

ci trasferirono tutti a Venezia dove giungemmo

all’imbrunire. Durante il viaggio, benché sorvegliati a

vista, feci in tempo a bisbigliare a mio padre che

dicesse di non sapere nulla dell'attività mia e della zia.

Arrivati a Venezia, in piazzale Roma, ci

incamminammo in fila per due, sorvegliati dai

tedeschi attraverso le calli tra gli sguardi incuriositi

della gente. Attraversammo piazza s. Marco ed

entrammo nel carcere di S. Maria Maggiore: gli

27

uomini da una parte, le donne da un'altra. Ci accolse

una donna alta, magra, vestita di nero, con le chiavi

alla cintola: sembrava donna Lucia del Carducci nella

poesia “Davanti S. Guido”. Attraversate quattro o

cinque porte chiuse a più mandate, arrivammo

all'ufficio matricole: qui ci presero le impronte

digitali, ci tolsero i lacci, la cintura, gli orecchini e ci

condussero in cella. La prima sera mi rinchiusero

assieme ad altre quattro donne detenute per reati

comuni e con una signora di cognome Raimondi, di

Piove di Sacco, che pianse tutta la notte, così una

delle detenute le disse: “Piangi pure oggi, ma domani

ti abituerai, come ci si abitua a tutte le situazioni,

anche le peggiori”. La mattina seguente ci divisero:

io in una cella di isolamento - la numero dieci - le altre

in celle comuni. I giorni che seguirono ad

interrogarmi, usando le maniere forti, furono sempre

Franz e uno delle SS. Volavano calci e schiaffi con

una tale violenza da farmi sbattere la testa contro il

muro. Pretendevano che facessi i nomi degli

appartenenti all'organizzazione e confessassi che, in

casa nostra, si dava alloggio ai prigionieri inglesi. Se

avessi ceduto avrei distrutto la mia famiglia, perciò,

ostinata e determinata, sostenni che gli incontri

avvenivano fuori, casualmente, lontano dall'abitato. Il

vile spione Franz, buon conoscitore del nostro

dialetto, insisteva nell'affermare che gli inglesi

28

avevano dormito a casa nostra e voleva sapere quante

volte e che fine avessero fatto. Mi faceva tante altre

domande alle quali non intendevo rispondere, conscia

del fatto che la colpa sarebbe ricaduta su mio padre,

unico sostegno della famiglia. Forse si accanivano

tanto su di me perché mi ritenevano l'anello più debole

della catena o depositaria di chissà quali segreti. Un

giorno, dopo la solita razione di botte e le solite

domande senza risposta, Franz, perduta la pazienza,

diede ordine alla carceriera di riportarmi in cella e di

lasciarmi senza mangiare per tre giorni. Furono ore

interminabili, sempre sola, durante le quali non udii

alcun scuotimento di chiavi, nessuna offerta di cibo.

Così il tempo passava e l'isolamento, che ormai

durava da un mese, mi pesava molto: la cella dai muri

spessi era umida e angusta. C’era una grande finestra,

che prendeva luce da una apertura a bocca di lupo, una

branda in ferro attaccata al muro e, sul pavimento, un

buco munito di sportello in ferro, che conteneva il

secchio per i bisogni. Passavo gran parte del tempo

pregando e camminando su e giù, dalla finestra alla

porta e viceversa, in attesa di quei due schifosissimi

pasti: unico privilegio, perché minorenne, un caffè di

orzo la mattina. Compii diciassette anni in quella

lurida cella e, a parte i fascisti, non parlavo e non

vedevo mai nessuno. Trovavo conforto nella preghiera

e nella grande fede che ho sempre avuto in Gesù

29

Cristo. Fu senz’altro questo il periodo più triste della

mia vita. Dopo oltre un mese, forse stanchi di

interrogarmi, i tedeschi mi sottoposero il verbale per

la firma, che però rifiutai, perché scritto in lingua

tedesca. La SS si arrabbiò moltissimo, ma dovette far

riscrivere tutto il testo in italiano. Firmai, convinta che

il peggio fosse passato e ci rimandassero tutti a casa.

Ma non fu così: seguirono altri giorni di isolamento e

altre sofferenze. Un dì venne il cappellano del carcere

a confessarmi. Durante il breve incontro lo pregai di

riferire a mio padre, chiuso nello stesso carcere, di non

lasciarsi coinvolgere e che continuasse a dire di non

sapere nulla di quanto facevo fuori casa. Questi,

dapprima, rifiutò per paura di essere scoperto poi, su

mia insistenza, accettò. Verso la metà del periodo di

isolamento, mi fece compagnia per qualche giorno una

donna che, spacciandosi per prigioniera, mi chiedeva

con troppa insistenza perché mi trovassi in carcere e

che cosa avessi fatto di così grave da meritarmi un

simile trattamento. Mi consigliava di parlare, di dire

tutta la verità, poiché conosceva un comandante

fascista che poi mi avrebbe fatto uscire.

Capii subito che era della stessa pasta di Franz, così le

risposi: “Se sei tanto amica di un comandante, perché

non fa uscire anche te da qui?”. Questa presunta

prigioniera passò anche nelle altre celle, dove riuscì

sicuramente a sapere ciò che le interessava. Fatto sta

30

che mi richiamarono per l'ennesimo interrogatorio al

termine del quale mi dissero: “Avevamo deciso di

mandarti a casa, ma, visto che non hai collaborato,

per punizione ti mandiamo in Germania”.

Probabilmente a casa non sarei tornata ugualmente!

L'unica buona notizia la ebbi da mia madre il giorno

che le permisero di farmi visita: dopo circa quaranta

giorni dall'arresto, mio padre era stato liberato e poté

tornare a casa dagli altri nove figli. Quel pomeriggio

del quattro maggio, infatti, le avevano concesso di

farmi visita e di portarmi un pacco con qualcosa da

mangiare e da vestire. Continuavo ad essere

fermamente decisa a non parlare, per non vanificare i

tanti sacrifici fatti da tutti e anche per non darla vinta a

persone tanto malvagie e prepotenti. Mi consolavo

pensando ai tanti giovani aiutati: più di trenta, tra

settembre e ottobre, e un paio di dozzine fino a marzo.

Il mio atteggiamento nei confronti degli aguzzini

doveva averli indispettiti parecchio, poiché non c’era

occasione in cui non mi facessero dei dispetti: rinvio

del colloquio, sospensione del pacco o di qualcosa da

leggere, o assistere alla messa sulla soglia della porta.

Anche durante l'ora d'aria, in uno stretto corridoio

all'aperto, ero da sola, così decisi di rinunciarvi.

31

27 luglio ‘44 -Partenza per Bolzano

Una mattina ci avvertirono di tenerci pronti perché

presto saremmo partiti per una destinazione ignota. Da

Venezia partimmo in treno, con me c'erano: zia Maria,

che finalmente rividi dopo quattro mesi, le sorelle

Martini, la Battan, la Zonta, la Raimondi col marito e

il figlio, la Zambon, Erika e Gabri di Gorizia, altre due

donne di Piove di Sacco che non conoscevo ed alcuni

prigionieri uomini. Quando il treno passò per la

stazione di Padova, gettammo dal finestrino dei

biglietti indirizzati alle nostre famiglie, nella speranza

che qualcuno li facesse giungere a destinazione.

Arrivammo a Bolzano assieme a centinaia di

prigionieri provenienti da altre città e ci rinchiusero

nelle carceri locali, ancora più schifose di quelle

veneziane: lì, cimici, pidocchi e scarafaggi erano di

casa. Dopo una settimana, selezionarono tra i più

giovani quelli che avrebbero dovuto partire per la

Germania. Zia Maria era avvilita perché mi inserirono

nell'elenco di quelli in partenza. Supplicò un militare

tedesco di farmi restare. Un prigioniero, che

conosceva il tedesco, ci tradusse ciò che le aveva

risposto: “Per ciò che ha fatto, merita di partire”. Fu

la prima volta che vidi zia Maria disperarsi, non tanto

per la sua sorte, quanto per la mia. Fu anche l'ultimo

32

giorno che la vidi. Ci fecero firmare un registro e,

insieme ad altre compagne di sventura, tra le quali una

giovane quindicenne di Castel Cerino di nome

Pasquina Chiarotto. Rinchiuse in un carro bestiame

facente parte di un convoglio che trasportava centinaia

di uomini e donne, partimmo con destinazione

Mauthausen. Zia Maria, la signora Zonta e la signora

Raimondi col marito e il figlio, furono

successivamente deportati in un campo di

concentramento in Germania chiamato Ravensbrück il

7 ottobre 1944. Un viaggio così lungo non lo avevo

mai fatto e ne avrei fatto volentieri a meno, di certo

non mi accorsi quanto erano belle le nostre montagne.

Ricordo solo di essere stata rinchiusa per giorni in

quel carro come un animale, con la puzza di

escrementi e la fame che non mi dava tregua. Il mio

più grande tormento era però il pensiero che a casa

non sarei più tornata.

Mauthausen - Lager 39

Arrivammo nella cittadina di Mauthausen poco prima

di mezzanotte. Ad attenderci c'erano le SS che, con in

mano la frusta, colpivano dove capitava. Così,

incolonnati come bestie verso il macello,

percorremmo una strada in salita, recintata da filo

spinato che portava (noi non lo sapevamo) al campo di

33

sterminio. Lungo il percorso alcune donne tedesche ci

sputavano addosso, chiamandoci traditori e amici di

Badoglio.

Mi sembrava di vivere un incubo! Oltrepassammo il

portone del campo di concentramento sul quale c'era

la scritta, crudelmente ironica: “Arbeit Macht Frei” il lavoro rende liberi-. Restammo nel cortile, in piedi,

per tutta la notte. L'angoscia e lo sgomento ci

facevano tremare come foglie al vento. Eravamo

ammutoliti dallo spavento. “Da qui” - pensai - “Non si

esce vivi”. La mattina seguente, dopo aver firmato su

un registro, ci ordinarono di spogliarci e di fare un

fagotto di tutto il vestiario perché si doveva andare

alla disinfestazione. Dopo una doccia di gruppo con

acqua gelata, passammo in un altro stanzone dove

rimanemmo lì, in piedi, intirizziti dal freddo fino alle

ossa, come nostra madre ci aveva fatto, per

ventiquattro ore. Ci restituirono quindi il nostro

fagotto di vestiti e a me toccò un paio di zoccoli di

misura più grande.

34

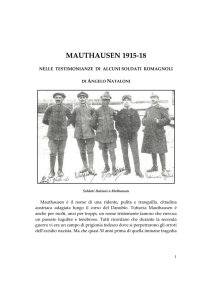

Delfina Borgato a Mauthausen

Nel frattempo ci assegnarono delle baracche dalle cui

finestre vedevamo passare dei prigionieri, in fila come

35

delle processionarie, che sembravano scheletri viventi.

Erano rasati in capo e indossavano la nostra stessa

divisa: si diceva che stessero lavorando a un'arma

segreta. Ancora una volta meditai: “Questa è la sorte

che toccherà anche a noi”. Il giorno seguente ci

diedero qualcosa da mangiare e facemmo la visita

medica che consisteva nella rasatura di peli e capelli.

<< I prigionieri del campo erano divisi per categorie e

contraddistinti da un numero e da un triangolo

colorato a seconda dell’appartenenza cucito sulla parte

sinistra della divisa a strisce: nero per gli zingari,

verde per i criminali comuni, rosa per gli omosessuali,

rosso per i politici, la stella di Davide per gli ebrei,

viola per i testimoni di Geova. Il mio era rosso con la

punta rivolta verso il basso. I criminali detenuti che

diventavano kapò avevano un carattere molto duro,

arroganti e crudeli, dettavano legge sugli altri

prigionieri, comportandosi anche peggio delle SS.

Dovevano meritarsi il posto che occupavano e, tra i

lavori che dovevano svolgere, avevano anche il

compito di togliere la vita e poi bruciare i prigionieri.

In cambio ricevevano cibo, medicazioni e il privilegio

di dormire in una branda singola. Ogni camerata

misurava dieci metri per quindici, ospitava più di

centottanta persone (due per tavolaccio) e il cibo

consisteva in una fetta di pane nero quasi trasparente e

un mestolo di brodaglia scura due volte al giorno.

36

Ogni sei settimane c’era la doccia. Mauthausen, sorto

nel 1939, era il campo amministrativo di altri

quarantanove campi di concentramento sparsi in tutta

l’Austria ed era comandato direttamente dalle SS. Si

raccontava che il comandante del campo, il giorno in

cui suo figlio compì diciotto anni, gli regalò una

rivoltella con la quale il ragazzo uccise a sangue

freddo diciotto prigionieri. Un altro nazista, per farci

vedere che il filo spinato era attraversato dall’alta

tensione, vi scaraventò un bimbo di tre anni sotto gli

occhi della madre. Gran parte dei prigionieri maschi

lavorava nella cava sottostante il campo. Dovevano,

prima di sera, estrarre a colpi di scalpello un masso di

roccia a testa, poi ognuno col suo macigno in spalla,

risaliva la scalinata della morte. In molti cedevano

prima di sera o lungo quella lunghissima, maledetta

scalinata. Questo era Mauthausen >>. I primi giorni di

agosto, a Linz, vi fu un cruento bombardamento ad

opera di aerei alleati: una fabbrica bellica fu centrata

in pieno. Vi morirono molte persone, quasi tutti

internati, tra i quali molti italiani. Fu quindi necessario

rimpiazzarle con altri prigionieri. Dio volle che toccò

a noi partire per Linz per prendere il loro posto. Pur

consapevoli che la morte di tante persone innocenti ci

stava risparmiando dal martirio certo, si risvegliava in

noi un barlume di speranza, forse la salvezza. Era

questa una delle tante assurdità di una guerra crudele

37

ed inutile. Mentre ci apprestavamo a salire sul camion

in partenza per Linz, suonò l'ennesimo allarme.

Entrammo in un grande stanzone privo di finestre, con

delle strane docce sul soffitto: sembravano delle rose

di latta. Prese dallo sgomento del bombardamento

alcune di noi gridavano. Entrò, allora, un tedesco che

con voce minacciosa ci ordinò di smetterla, altrimenti

avrebbe aperto il gas. Una compagna di sventura,

arrivata al lager prima di noi, che conosceva la lingua

tedesca, ci spiegò: “Questa è la stanza dove vengono

gassati i prigionieri, oltre quella porta c'è il forno

crematorio dove vengono carbonizzati i loro corpi”.

Linz - lager n. 3

Giunti a Linz, ci fotografarono col numero di

matricola sul petto e ci fecero firmare un foglio, sul

quale c'era scritto: “Al minimo sbaglio, al più piccolo

atto di sabotaggio, si ritorna a Mauthausen; al

secondo tentativo di fuga c'è la fucilazione”. La vita

nel lager, se così la si poteva definire, era una

conquista quotidiana: la brodaglia nauseante, a base di

cetrioli, pomodori e patate, non bastava mai; l'igiene

personale,

soprattutto

di

noi

donne,

era

approssimativa. La temperatura di notte raggiungeva

anche i meno venticinque gradi e il pavimento era

bagnato d’acqua che, ghiacciandosi, imprigionava gli

38

zoccoli al pavimento. Sudiciume e sporcizia

favorivano il proliferare di pidocchi, cimici e malattie

che debilitavano il fisico e la mente dei prigionieri. La

situazione era talmente drammatica che, alcuni di noi

invocavano la morte come una liberazione. La lager

fùhrerin10 ci trattava con durezza, pronta a punirci

severamente ad ogni minimo sbaglio. Nella nostra

baracca vivevano circa 30 donne (alcune erano madri

e figlie), di diverse nazionalità: greche, armene,

francesi, polacche, rumene, slave, italiane e Pasquina.

Pasqui fu arrestata assieme al padre perché i tedeschi,

non trovando il fratello che faceva il partigiano sui

colli veronesi, si vendicarono deportando loro due. Io

e Pasqui eravamo diventate inseparabili e ci

aiutavamo a vicenda. Lei, dal carattere più timoroso,

non faceva un passo senza di me e quel niente che

avevamo ce lo dividevamo: un pezzo di sapone,

qualche cencio stralavato e soprattutto la paura di

morire sotto le bombe. Insieme affrontavamo anche le

crisi di nervi alle quali Erika, la ragazza slava

incontrata a Venezia, andava spesso soggetta. Nella

fabbrica dove lavoravano circa duecento persone, in

gran parte internati, si facevano turni di dodici ore al

giorno; il sonno non ci dava tregua e c'era sempre il

pericolo di finire sotto un macchinario. Il meister

(maestro) era un brav’uomo: un giorno, vedendomi

10

Comandante delle baracche.

39

esausta per la febbre e la stanchezza, mi sostituì al

trapano per un po'. Un'altra volta, quando rischiai di

finire con una treccia sotto il trapano, mi procurò una

retina per raccogliere i capelli. Era pesante sostenere

quel ritmo e, a volte, di proposito, rompevo la punta

del trapano così, in attesa che venisse sostituita,

Pasqui ed io potevamo riposarci qualche minuto.

C'erano anche momenti o situazioni che mi

esasperavano e allora rispondevo ai capi per le rime in

dialetto veneto. Pasqui in lacrime mi supplicava:

“Taci, taci, per carità lascia perdere perché questi a

casa non ci mandano più”. Ma, quando si è giovani, si

è anche incoscienti e alle conseguenze, spesso, non ci

si pensa. Ma c'era di peggio! I continui e improvvisi

bombardamenti di notte e di giorno, che ci

costringevano a precipitose fughe nei rifugi con il

conseguente salto del pasto, mettevano a dura prova lo

stato psichico, già duramente provato. Se alzavo lo

sguardo verso l'alto, era per veder passare squadre di

aerei che minacciosi oscuravano il cielo, altre volte il

tramonto infuocato dopo un bombardamento. Quando

suonava l'allarme, mentre eravamo al lavoro,

scappavamo fuori e poco lontano, scesi tre gradini, ci

riparavamo dietro un muro che nulla avrebbe potuto

contro una bomba. La domenica non si lavorava e,

quindi, non si mangiava. Si andava allora in città alla

ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti o,

40

semplicemente, a trovare riparo nella galleria-rifugio.

A volte non c'era posto per tutti e allora, noi internati,

venivamo spinti dai cittadini tedeschi in fondo alla

galleria ancora in costruzione, dove si era

maggiormente esposti alle schegge delle bombe.

Durante una di queste uscite domenicali, il venti

agosto 1944, incontrammo, vicino al Duomo di Linz, i

due padovani che avevamo conosciuto al campo di

smistamento 39, anch’essi deportati per motivi

politici. Uno si chiamava Andrea Redetti, un’amicizia

che si consolidò e ci permise di affrontare con più

ottimismo il dramma che stavamo vivendo; la

malinconia, le umiliazioni e la nostalgia di casa ci

pesavano meno. Noi internati eravamo legati da un

forte sentimento di amicizia vera che ci legava ed un

profondo senso di solidarietà; si dividevano le grandi

paure e le piccole gioie: mezza patata o un tozzo di

pane raffermo trovato sotto le macerie di qualche

abitazione appena bombardata, rendevano la giornata

meno triste. A volte si riusciva persino a scherzare e a

ridere. Il 17 settembre Liliana Martini partì per Grein

a lavorare in un'officina situata sotto il castello; venne

raggiunta, dopo nove giorni, dalla sorella Teresa e da

Gabri. Dopo tante sofferenze e tanti giorni passati

insieme a darci reciproco aiuto e conforto, ci

separammo. Veniva così a mancare il sostegno morale

che la vera amicizia può dare nel momento del

41

bisogno. Per me fu un periodo molto triste poiché non

riuscivo a trovare alcuna motivazione per la quale

valesse la pena di continuare a vivere, se non quella di

resistere per tornare dai miei cari che, sicuramente

stavano soffrendo, non sapendo nulla di me. Mi

sentivo terribilmente sola e abbandonata, in preda allo

sconforto e col terrore di finire sotto le bombe senza

rivedere i miei cari. I ricordi della mia infanzia, di

quando giocavo e correvo spensierata, sembravano

frutto della mia immaginazione, tanto era crudele e

ingiusta la realtà del presente. I bombardamenti sui

campi, sull'officina e sulla città continuavano senza

sosta, soprattutto di domenica, perché gli alleati

sapevano che non si lavorava e quindi erano persuasi

di fare meno vittime. Il 4 novembre trovarono la

morte, sotto le bombe, numerosi italiani ed altri

restarono per giorni senza baracca. L'otto novembre

arrivò la prima neve e anche la prima rara lettera da

casa che però mi fu consegnata, per punizione, dopo

otto giorni dalla lager-fùhrerin: disse di aver trovato il

mio letto in disordine durante l’ispezione mattutina. A

casa stavano tutti bene, era nata mia sorella Giovanna.

Benché fossi demoralizzata e rassegnata ad accettare

una situazione senza via di scampo, ero contenta di

sapere che mio padre stesse bene e non avesse subito

la mia stessa sorte. Una parte di me era orgogliosa per

aver resistito ai fascisti e alle SS, che tanto avevano

42

fatto per farmi “confessare”, e gratificata al pensiero

di aver potuto aiutare tanti giovani. “A volte mi chiedo

quali motivazioni mi avessero spinta a mettere a

repentaglio la tranquillità mia e della famiglia per

aiutare degli sconosciuti. Certamente fu l'esempio di

mia zia, nonché una buona dose di incoscienza, ma

soprattutto la compassione che provavo guardando gli

occhi imploranti di quei giovani nel momento del

bisogno: tutto il giorno non pensavo che a loro e a

come li avrei potuto aiutare”. Verso la fine di

novembre si rese necessaria una visita sanitaria

generale, poiché alcune di noi avevano contratto la

scabbia. La conseguenza fu: digiuno per tutti e pulizia

a fondo delle baracche. Alle acari della scabbia si

aggiungevano i pidocchi che, insinuati tra le coperte e

i vestiti, ci succhiavano il sangue. Inoltre pulci e

scarafaggi formavano un altro esercito col quale

lottare quotidianamente. A dicembre, febbre e tosse

mi costrinsero a letto. Al posto del medico venne un

poliziotto a sgridarmi e la lager fùhrerin a rispedirmi

al lavoro. La vigilia e il Natale li passai a letto, mentre

fuori si susseguivano ininterrottamente preallarmi,

allarmi e bombardamenti. Il giorno di s. Stefano,

mentre lavoravo in officina con la febbre, suonò

l'ennesimo allarme e fummo costretti ad uscire fuori al

gelo: quel giorno ci fu un fortissimo bombardamento

durante il quale una bomba cadde così vicino al nostro

43

paraschegge che ci salvammo per miracolo. Quando

gli alleati bombardavano, anche per due o tre ore di

seguito, nulla veniva risparmiato. La terra tremava in

continuazione e, come il lampo del temporale precede

il tuono, così ad ogni sibilo seguiva uno scossone.

Spesso pregavo Iddio che fosse l'ultimo ma, quasi

sempre, mi sbagliavo. Durante la prigionia

conoscemmo un ex maggiore dell’aviazione di Novara

di nome Cleto. Egli svolgeva il lavoro di lager-posttrager11. La sua posizione gli consentiva il libero

accesso al campo. Fu così che nacque tra noi una forte

simpatia: mi regalava una patata o un po' di carta per

scrivere lettere che mai sarebbero arrivate a

destinazione ma, soprattutto, dopo la partenza delle

compagne per Grein, la sua presenza mi risollevò il

morale. Un giorno Cleto fu picchiato perché sorpreso

a rubare in un campo di patate: lo salvò la sua

padronanza della lingua tedesca. La speranza che la

guerra sarebbe presto finita si faceva sempre più

concreta; Cleto ci assicurava che gli alleati erano

ormai vicini ed era questione di giorni. Ma, col

passare delle settimane, l'unico cambiamento fu

l'intensificarsi dei bombardamenti. Verso la fine di

febbraio, nel bunker della stazione, incontrammo dei

padovani di Pontelongo, del Bassanello, di Vigonovo

e di Ponte S. Nicolò. Questo incontro ci risollevò il

11

Portalettere

44

morale e ci aiutò a non perdere la speranza di tornare a

casa. Arrivò anche il giorno di Pasqua e come

“regalo” venne centrata la cucina, così restammo tre

giorni senza mangiare. A volte, Pasqui ed io

scavavamo tra le macerie alla ricerca di cibo, ma con

scarsi risultati.

12 aprile '45 – fuga dal Campo

La prima settimana di aprile in fabbrica c’era poco

lavoro dato che i tedeschi stavano trasferendo i

macchinari a Grein per cui ricevemmo l'ordine di

tenerci pronti a partire. Da Grein ci scrissero le

Martini, avvertendoci di sottrarci alla partenza perché

Vienna era ormai occupata e il cannone dei soldati

russi sparava vicino al Danubio. Ci consigliavano di

tentare la fuga dal campo. La sera del 12 aprile, Pasqui

ed io decidemmo di scappare dal campo. Fuori faceva

buio e pioveva, riuscimmo ad eludere le guardie e,

superata la recinzione, ci dirigemmo verso la città

dove, lungo la strada, ci stavano aspettando Cleto ed

un suo amico di nome Bruno. Pasqui andò avanti con

Bruno, Cleto ed io li seguimmo a distanza. Arrivati in

città un poliziotto fermò Pasqui e Bruno. Girammo per

un'altra strada ad aspettarli. Poco dopo, con nostra

gioia, ci raggiunsero.

45

Trovammo ospitalità presso una signora che

conosceva Bruno, proprietaria di un forno e alla quale

raccontammo di essere le sue cugine sfollate da

Vienna. Presa da compassione ci mise a disposizione

una stanza priva di vetri e piena di calcinacci, ma che

per noi andava benissimo. Ci promise pure che si

sarebbe recata all'Arbaissant12 a chiedere un permesso

di lavoro per noi. Nel frattempo io trovai da lavorare

presso l'hotel Scharmùller. Il lavoro era duro. Più di

sessanta stanze da riordinare erano tante per me e la

sera tornavo distrutta dalla fatica. Il diciotto di aprile

passarono per Linz Erika e Gabri, anche loro fuggite

dal campo, volevano tentare il rientro in Italia. Il loro

distacco mi rattristò perché ci volevamo molto bene.

Due giorni dopo anche Teresa e Liliana riuscirono a

raggiungerci ma, non trovando i giusti contatti per

comunicare con gli alleati, furono costrette a ritornare

a Grein. Intanto i bombardamenti continuavano

sempre più incessanti sulla città e l’eventualità di

morire sotto le bombe era reale. La mattina del 25

aprile mentre stavo riordinando una stanza che dava

sulla piazza speravo che almeno quel dì, l'allarme non

suonasse, invece si udì l'ennesima sirena. Pasqui

venne a chiamarmi ma io, stanca di correre ad ogni

suono di sirena, le risposi che al rifugio non ci sarei

andata. Poco dopo ritornò con Cleto al quale risposi

12

L' ufficio dove venivano rilasciati i permessi di lavoro.

46

allo stesso modo, perché volevo essere lasciata in

pace. “Hai per caso perso la testa” mi gridò “Vuoi

forse morire ora che sono gli ultimi giorni”. Così

dicendo mi spinse giù per le scale obbligandomi a

seguirlo al rifugio. Bombardarono ininterrottamente

per ore: le bombe scendevano a grappoli facendo

tremare l'intera galleria. La sabbia ci ricopriva e i

continui spostamenti d'aria ci facevano pensare che

fosse giunta la fine. Per lo spavento Pasqui perse la

voce, e Cleto, se gli chiedevamo qualcosa, rispondeva

a stento. Passò una prima ondata di bombe, ne arrivò

un'altra e un'altra ancora: la paura diventava terrore,

non si parlava più e anche chi, come Cleto, era solito

dire qualcosa di spiritoso per dare coraggio, era

ammutolito. Venne colpita l'entrata della galleria e

noi, che eravamo i più vicini, fummo coperti di

polvere e di detriti. Dopo cinque interminabili ore il

bombardamento smise. Ancora sotto shock, uscimmo

dalla galleria. Il fumo degli incendi copriva il sole, la

città era un cumulo di macerie. Alcuni prigionieri

russi, scortati da sentinelle tedesche, scavavano tra le

macerie in soccorso dei superstiti. A pochi passi da

noi, un prigioniero, che stava scavando tra le macerie,

toccò inavvertitamente con la pala una bomba

facendola esplodere, senza rimanere fortunatamente

ucciso. In tutta fretta ci avviammo verso quello che

rimaneva del centro della città. Giunti all' hotel dove

47

lavoravo, lo trovammo completamente distrutto. Un

brivido mi percorse la schiena: ero viva grazie a

Cleto! Da quel momento la nostra preoccupazione più

grande fu come procurarci da mangiare e dove

dormire. Girovagammo da un posto all'altro, scavando

tra le macerie e mangiando ciò che trovavamo. La sera

si dormiva in galleria per terra: unico lusso, un paio di

coperte che ci furono rubate quasi subito da un

italiano che pareva onesto. La mattina del 27 aprile,

non sapendo dove andare, decidemmo di tornare dalla

proprietaria del forno. Da lontano la vedemmo parlare

con dei poliziotti. Cleto si avvicinò per ascoltare e

sentì che stava denunciando due italiane (cioè noi) per

il furto di un sacco di zucchero, il che non era vero!

Dovemmo, nostro malgrado, allontanarci in fretta

poiché, oltre ad essere ricercate dai soldati del campo,

da quel momento correvamo il rischio di essere

arrestate per furto dalla polizia locale.

Il primo maggio, vagabondando lungo il Danubio alla

ricerca di qualche negozio aperto, per barattare un

buono valido per due chili di patate con un chilo di

pane, sentimmo la radio che comunicava la notizia

della morte di Hitler, cosa che in quel momento ci

lasciò abbastanza indifferenti tanta era la confusione

che si era creata. Capimmo senz'altro che la Germania

aveva perso definitivamente la guerra. Sporchi e

affamati ci dirigemmo in un campo profughi, ma

48

anche lì cominciarono ad arrivare le cannonate degli

americani e perciò fummo costretti a ripararci dietro

un paraschegge per due giorni e due notti. La mattina

del terzo giorno smisero di sparare; Cleto uscì per

vedere com’era la situazione e tornò poco dopo

gridando: “Sulla ciminiera c'è la bandiera bianca! La

guerra è finita”. Questo accadde il cinque maggio

1945 giorno che segnò finalmente la fine di un incubo.

La gioia della gente era indescrivibile. Tutti i cattivi

propositi di vendicarsi di questo o quel tedesco, a

guerra finita, lasciarono il posto a manifestazioni di

incontenibile gioia per la speranza ormai concreta di

tornare a casa molto presto. La sera si festeggiò in

baracca fino a tarda notte. Purtroppo non fu possibile

tornare subito a casa perché non c'erano mezzi. Gli

americani, che nel frattempo avevano occupato la

città, organizzarono centri di assistenza sanitaria e

sociale. Iniziò una lunga attesa durante la quale Pasqui

ed io, cercavamo di renderci utili come potevamo. A

volte si andava all’ospedale di Linz per assistere e

dare conforto a quanti vi erano ricoverati. Qui regnava

una confusione indescrivibile: continuava ad arrivare

gente da ogni parte, persone gravemente ferite a causa

dei bombardamenti, o affette da malattie molto gravi.

Molti degli internati di Mauthausen e di altri campi,

gravemente denutriti, una volta usciti dai lager,

trovarono la morte rimpinzandosi delle prime cose

49

commestibili capitate loro sottomano, ciò creava nel

loro organismo, fortemente debilitato, un tale

malessere che spesso diventava letale. Altre persone,

scavando tra le macerie alla ricerca di un familiare o

di quello che restava delle proprie cose, restarono

uccise dallo scoppio di una bomba inesplosa. La

guerra continuava a mietere vittime innocenti anche

dopo la sua fine! Dopo tante peripezie riuscimmo, il

venticinque giugno, a raggiungere Bolzano e da lì, un

po' a piedi e grazie a qualche passaggio di fortuna,

giungemmo a Verona. Pasqui, Cleto ed io ci

salutammo affettuosamente con la promessa che

presto ci saremmo rivisti. La domenica del 29 giugno,

giorno dei santi Pietro e Paolo, giunsi a Saonara dove

venni accolta festosamente dall'intero paese e

naturalmente dalla mia famiglia. Ero felice di poter

riabbracciare i miei cari, di rivedere la mia casa i

luoghi della mia infanzia e poter respirare i profumi

della mia amata terra che per tanto tempo avevo solo

sognato. Un unico pensiero offuscava la mia gioia,

non trovare zia Maria a casa ad aspettarmi. Da

Bolzano era stata deportata a Ravensbrück lager 17,

assieme a Milena Zambon e a Maria Zonta, che,

successivamente furono trasferite Fürstenberg-Havel

per cui scamparono alla morte, e fecero ritorno,

mentre di Maria non si ebbero più notizie. Coloro che

la videro gli ultimi giorni dissero che si era ammalata

50

gravemente e ciò non le permise di salvarsi. Venni

pure a sapere della grande tragedia che aveva colpito

la comunità di Saonara poche settimane prima del mio

ritorno: l’eccidio di Villa Bauce13.

Qualche giorno dopo il mio ritorno accadde un fatto

che mi fece comprendere quanto la triste e dura

esperienza vissuta non aveva lasciato in me sentimenti

di odio o di risentimento verso alcuno.

<<Una sera, tornando a casa dal lavoro, sempre lungo

quella stradina che tanti guai mi aveva procurato,

incontrai un giovane militare tedesco prigioniero degli

alleati, che viveva alla meno peggio nella barchessa di

villa Valmarana. Come tanti suoi commilitoni,

aspettava di essere rimpatriato. Nel frattempo, visto

che la sorveglianza era pressoché inesistente, usciva la

sera in cerca di qualcosa da mangiare presso le

famiglie del posto. Aveva in mano un paio di scarpe

da militare da scambiare con qualcosa da mettere sotto

Villa Bauce di Saonara evoca tristemente l’eccidio del 28

aprile 1945. Quella sera, l’incoscienza di alcuni partigiani

comandati da Luigi Tombola di Camin portò al ferimento di tre

soldati tedeschi presso villa Pimpinato. Ciò scatenò la furia del

comandante di cinquecento soldati della Wermacth, ormai in

ritirata, che si trovava a villa Bauce, poco distante. La reazione

tedesca fu immediata: un rastrellamento che ebbe come

epilogo la drammatica morte di dieci civili, tra cui un bimbo,

Agostino, di appena cinque anni. A questo seguì l’eccidio di

trentaquattro uomini mediante esecuzione con un colpo alla

nuca sul ciglio del fossato di villa Bauce.

13

51

i denti. Dopo quanto mi era successo avrei voluto

dirgliene quattro ma, presa da compassione e

ricordando per esperienza personale che cosa

significasse la parola fame, lo condussi a casa. La mia

famiglia lo ospitò quella sera ed altre ancora. Un

pomeriggio, forse per sdebitarsi per l’ospitalità che

riceveva, arrivò con in mano un paio di briglie da

cavallo prese chissà dove e ce le regalò. Recuperò in

fretta le forze necessarie per riprendere il cammino e

non lo rivedemmo più >>.

***

52

Elenco di alcuni Lager

Auschwitz

Belzec

Bergen Belsen

Bolzano

Buchenwald

Chelmno

Dachau

Dora Mittelbau

Esterwegen

Flossenbürg

Fossoli

Gross Rosen

Majdanek

Mauthausen

Natzweiler Struthof

Neuengamme

Ravensbrück

Risiera di San Sabba

Sachsenhausen

Sobibor

Stutthof

Treblinka

53

anno di apertura

1940

1942

1943

1944

1937

1941

1933

1943

1943

1938

1942

1940

1941

1938

1941

1938

1938

1943

1936

1942

1939

1942

I dati relativi al numero dei luoghi di detenzione

sono stati estrapolati dal libro “La mappa

dell’inferno” di Gustavo Ottolenghi – ed. Sugarco

Edizioni – 1993.

54

Bibliografia

1.

A.N.P.I. Padova (a cura di), Donne nella Resistenza. Testimonianze

di partigiane padovane. Milano, Zanocco, 1981.

2. L. BECCARIA ROLFI - A. M. BRUZZONE, Le donne di Ravensbrück.

Testimonianze di deportate politiche italiane. Torino, Einaudi, 1978.

3. E. GATTI, Lager. Storia inedita dei campi di sterminio d’Europa,

Modena, Toschi, 1993.

4. G. Ottolenghi, La mappa dell’inferno. Sugarco Edizioni,1993

5.

P. GIOS, Dal soccorso ai prigionieri inglesi ai campi di sterminio

tedeschi. Padova, Associazione volontari della libertà,1987.

6. V. MARANGON, Resistenza padovana tra memoria e storia.

Padova, Centro studi Ettore Luccini-Il Poligrafo, 1994.

7. S. NAVE, 50°. L’offensiva aerea alleata. Le missioni militari alleate e la

Resistenza nel Veneto 1943-1945. Comune di Padova, 1993.

8. V. PAPPALETTERA, Nei lager c’ero anch’io. Milano, Mursia, 1973.

9. A. SALMASO, Saonara,Villatora, Tombelle, Celeseo. Storia e antologia.

Comune di Saonara, 1995.

10. C. SAONARA (a cura di), Le missioni militari alleate e la Resistenza nel

Veneto. Venezia, Marsilio, 1990.

11.

L. SCALCO (a cura di), Numero monografico per il 50° anniversario

della Resistenza, in “Storia e cultura” n° 13-14, gennaio-giugno 1994,

Centro studi O. Peron, Cittadella.

12.

L. STERPELLONE, Le cavie dei lager, Milano, Mursia, 1978.

13.

G. TEDESCHI, C’è un punto nella terra. Firenze, Loescher, 1997.

14.

P. A . TOTTOLI, Ho soccorso Gesù perseguitato, in “Messaggero

di S. Antonio”. Padova, 2001.

15.

E. ZATTA, Maria Borgato, Una vita firmata dono. Cleup, 2002.

55

Delfina Borgato, classe 1927, cresce a Saonara (Pd) in una famiglia

di umili origini, trascorrendo un’infanzia serena e felice. Il 13 marzo

1944, a sedici anni, Delfina e sua zia Maria Borgato, per aver prestato

soccorso a ex prigionieri alleati, vengono arrestate dai nazifascisti. Nel

carcere di santa Maria Maggiore di Venezia Delfina subisce violenti

interrogatori, che però non la piegano; chiusa in carro bestiame, viene

deportata nel lager di Mauthausen e in seguito trasferita nel campo di

concentramento di Linz. Sopravvissuta ai campi di concentramento,

ritorna a Saonara il 29 giugno 1945. Per molti anni cerca di dimenticare

la terrificante esperienza, evitando di raccontare persino ai propri

familiari i mesi di prigionia. Nel 1979 il Comune di Saonara intitola la

piazza principale a Maria Borgato. Per Delfina, a questo punto, il

parlare dei patimenti e delle crudeltà subite è inevitabile, soprattutto

agli incontri con gli studenti nelle scuole delle province di Padova,

Vicenza e Verona che sempre più spesso la invitano. Il 20 dicembre 2005

il Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, nomina Delfina Borgato

“Cavaliere della Repubblica italiana”. Il 28 gennaio 2006, al Teatro Verdi

di Padova, viene presentato il dramma in due tempi di Luigi Francesco

Ruffato “Maria Borgato vittima del nazifascismo”. Tra i personaggi del

dramma figurano: Delfina diciassettenne e Delfina da adulta. Nel 2008 il

Comune di Padova consegna a Delfina Borgato il sigillo della città e lo

stesso giorno, nel Giardino dei Giusti di Padova, scopre una stele col

suo nome. Da molti anni Delfina vive a San Bonifacio (Vr).

Enzo Zatta è nato a Padova nel 1953. Sensibile cultore di storia locale,

nel 2002 ha scritto la biografia di Maria Borgato dal titolo “Maria

Borgato - Una vita firmata dono”. (Cleup 2002). Dal 1995 raccoglie

testimonianze di reduci ed internati della Seconda guerra mondiale,

promuovendo incontri ed audizioni, soprattutto nelle scuole, incentrati

sulla memorialistica dell’Ultimo conflitto.

56