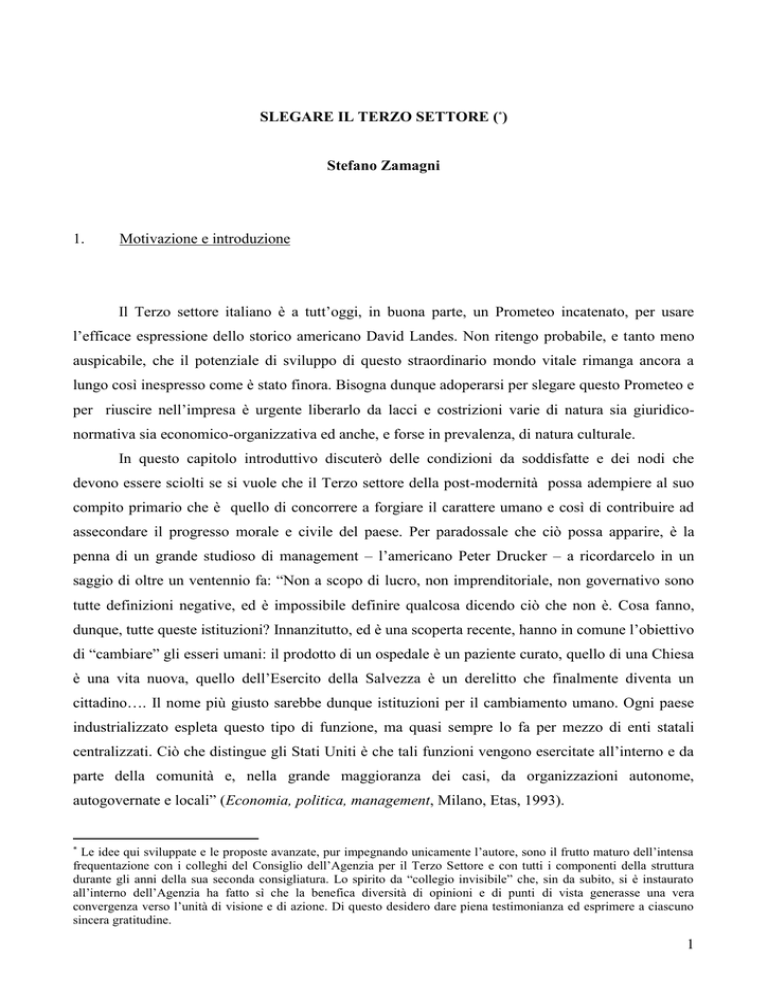

SLEGARE IL TERZO SETTORE (*)

Stefano Zamagni

1.

Motivazione e introduzione

Il Terzo settore italiano è a tutt’oggi, in buona parte, un Prometeo incatenato, per usare

l’efficace espressione dello storico americano David Landes. Non ritengo probabile, e tanto meno

auspicabile, che il potenziale di sviluppo di questo straordinario mondo vitale rimanga ancora a

lungo così inespresso come è stato finora. Bisogna dunque adoperarsi per slegare questo Prometeo e

per riuscire nell’impresa è urgente liberarlo da lacci e costrizioni varie di natura sia giuridiconormativa sia economico-organizzativa ed anche, e forse in prevalenza, di natura culturale.

In questo capitolo introduttivo discuterò delle condizioni da soddisfatte e dei nodi che

devono essere sciolti se si vuole che il Terzo settore della post-modernità possa adempiere al suo

compito primario che è quello di concorrere a forgiare il carattere umano e così di contribuire ad

assecondare il progresso morale e civile del paese. Per paradossale che ciò possa apparire, è la

penna di un grande studioso di management – l’americano Peter Drucker – a ricordarcelo in un

saggio di oltre un ventennio fa: “Non a scopo di lucro, non imprenditoriale, non governativo sono

tutte definizioni negative, ed è impossibile definire qualcosa dicendo ciò che non è. Cosa fanno,

dunque, tutte queste istituzioni? Innanzitutto, ed è una scoperta recente, hanno in comune l’obiettivo

di “cambiare” gli esseri umani: il prodotto di un ospedale è un paziente curato, quello di una Chiesa

è una vita nuova, quello dell’Esercito della Salvezza è un derelitto che finalmente diventa un

cittadino…. Il nome più giusto sarebbe dunque istituzioni per il cambiamento umano. Ogni paese

industrializzato espleta questo tipo di funzione, ma quasi sempre lo fa per mezzo di enti statali

centralizzati. Ciò che distingue gli Stati Uniti è che tali funzioni vengono esercitate all’interno e da

parte della comunità e, nella grande maggioranza dei casi, da organizzazioni autonome,

autogovernate e locali” (Economia, politica, management, Milano, Etas, 1993).

Le idee qui sviluppate e le proposte avanzate, pur impegnando unicamente l’autore, sono il frutto maturo dell’intensa

frequentazione con i colleghi del Consiglio dell’Agenzia per il Terzo Settore e con tutti i componenti della struttura

durante gli anni della sua seconda consigliatura. Lo spirito da “collegio invisibile” che, sin da subito, si è instaurato

all’interno dell’Agenzia ha fatto sì che la benefica diversità di opinioni e di punti di vista generasse una vera

convergenza verso l’unità di visione e di azione. Di questo desidero dare piena testimonianza ed esprimere a ciascuno

sincera gratitudine.

*

1

Chiaramente, all’illustre economista d’impresa sfugge che non gli Stati Uniti ma l’Italia

dell’Umanesimo civile è il luogo in cui hanno preso avvio ed hanno iniziato ad operare quelle

“istituzioni per il cambiamento umano” che oggi chiamiamo Terzo settore. E’ a partire, infatti, dal

XIV secolo che inizia a prendere forma quel modello di civiltà cittadina per il quale l’Italia è

giustamente famosa nel mondo. (Per i riferimenti puntuali e per una storia di lungo periodo delle

organizzazioni della società civile, rinvio a L. Bruni, S. Zamagni, Economia Civile, Bologna, Il

Mulino, 2005).

Il fine ultimo al quale mirano queste pagine è quello di portare argomenti a sostegno della

seguente tesi. Come oltre due secoli fa, al tempo della prima rivoluzione industriale, fu la nascente

classe borghese ad inaugurare la nuova stagione, rompendo il vecchio equilibrio sociale centrato

sull’aristocrazia e sulla classe dei rentiers, così oggi sarà una nuova classe di imprenditori sociali e

civili e il complesso dei soggetti della società civile portatori di cultura a trovare la soluzione ai

nuovi problemi dell’attuale fase di sviluppo. Penso, in particolare all’aumento scandaloso delle

disuguaglianze che procede di pari passo con l’aumento della ricchezza; al paradosso della felicità –

il fatto cioè che al di sopra di un certo livello di reddito pro-capite, ulteriori aumenti dello stesso

provocano una diminuzione dell’indice aggregato della felicità pubblica; alle difficoltà crescenti per

risolvere il problema dei commons (i beni di uso comune); alla divaricazione in aumento continuo

tra mercato e democrazia. Si pensi anche al nuovo welfare di cui tanto si va parlando di questi

tempi: esso non verrà né dal privato for profit né dagli apparati politico-amministrativi della sfera

pubblica, ma dalla fioritura dell’area del civile la quale però dovrà conquistarsi quello spazio che

ancora non occupa.

Il Novecento ha cancellato la terziarità nella sua furia costruttivista. Tutto doveva essere

ricondotto o al mercato o allo Stato o tutt’al più ad un mix di queste due istituzioni basilari a

seconda delle simpatie ideologico-politiche dei vari attori societari. E’ oggi diffuso il

convincimento secondo il quale il paradigma bipolare “stato-mercato” abbia ormai terminato il suo

corso storico e che ci si stia avviando verso un modello di ordine sociale tripolare: pubblico,

privato, civile. Una conferma autorevole ci viene dalla riforma del 2001 del Titolo V della nostra

Carta Costituzionale, laddove si afferma esplicitamente che anche i singoli cittadini e i corpi

intermedi della società (art.2) hanno titolo per operare direttamente a favore dell’interesse generale

e dunque devono essere posti nelle condizioni concrete di poterlo fare. La modernità si è retta su

due pilastri: il principio di eguaglianza, garantito e legittimato dallo Stato; il principio di libertà,

reso fattivamente possibile dal mercato. La post-modernità ha fatto emergere l’esigenza di un terzo

pilastro: il principio di reciprocità, che è la cifra delle organizzazioni della società civile, cioè del

Terzo settore.

2

In quel che segue, mi occuperò dapprima della questione definitoria: quale definizione

adottare per il Terzo Settore se si vuole che esso svolga i compiti suggeriti dalla tesi di cui sopra.

Passerò poi a trattare il tema dell’identità specifica del volontariato e del suo compito primario.

Successivamente, volgerò l’attenzione alle implicazioni che discendono dal visualizzare il Terzo

settore come fenomeno emergente anziché come realtà additiva. Da ultimo, mi soffermerò sulla

questione dell’ancoraggio etico del Terzo settore e sulla necessità di arrivare a definire una metrica

per misurare il valore aggiunto sociale. Non scenderò in questa sede sulle implicazioni di ordine

pratico che discendono dai vari argomenti sviluppati, né mi attarderò più di tanto sulle proposte

operative che un Libro Bianco sempre deve offrire. Ad entrambi gli scopi provvedono i capitoli del

presente volume, ai quali farò rinvio di volta in volta.

2.

La questione definitoria

2.1

E’ noto che le tante definizioni di Terzo settore riscontrabili nella letteratura dell’ultimo

quarto di secolo fanno quasi tutte esclusivo riferimento a tre termini, che costituiscono altrettanti

elementi di distinzione: chi; cosa; perché. Quanto a dire che i vari enti non profit si differenziano

tra loro o per l’elemento soggettivo (chi sono gli attori) o per l’elemento oggettivo (la specifica

attività svolta o il settore di intervento) o per l’elemento teleologico (il fine particolare che l’ente si

propone di conseguire) oppure ancora per una combinazione di tutti e tre gli elementi. Ciò che

questa prassi classificatoria lascia in ombra è un quarto termine: come; vale a dire il modo in cui il

soggetto di cui trattasi cerca di conseguire il fine che dà senso alla sua missio nel particolare settore

di intervento in cui ha deciso di operare. Eppure, in un mondo come quello del Terzo settore, il

come si produce (o si opera) è altrettanto importante del cosa e del perchè si produce.

Per rendersene conto, valga il seguente esperimento mentale. Si ponga a confronto l’attività

di una fondazione con quella di una associazione di promozione sociale. Può accadere, come è dato

di osservare, che entrambe le figure giuridiche si rivolgano agli stessi portatori di bisogni, si

occupino di fornire i medesimi servizi e siano costituite dalla stessa tipologia di persone. Dove

risiede allora la differenza? Nel come i due tipi di enti operano nel concreto: mentre l’associazione

agisce sulla base del principio di democraticità – l’associazione, infatti, è un libero coerire di

persone che si organizzano per raggiungere un fine comune – la fondazione non consente la

partecipazione democratica e ciò per l’ovvia ragione che la fondazione è un fondo di risorse

(monetarie e non) per uno scopo, gestito secondo regole fissate dal fondatore (privato o pubblico

che sia). Un Terzo settore costituito esclusivamente (o anche prevalentemente) di soggetti

3

fondazionali non costituirebbe certo un avanzamento sul fronte del progresso civile di una

comunità, anche se sul fronte dell’efficienza e dell’efficacia il modello fondazionale potrebbe

assicurare risultati superiori a quello associativo. La democrazia, infatti, è un valore finale, un

valore cioè che appartiene all’ordine dei fini; l’efficienza invece è un valore strumentale che

appartiene all’ordine dei mezzi. Non è dunque lecito istituire trade-off tra democrazia e efficienza:

la logica dello scambio ha senso ed è ammissibile solamente se applicata a termini che

appartengono al medesimo ordine di cose.

La conseguenza che traggo da quanto precede è che la pluralità delle figure giuridiche nel

Terzo settore è un bene che il legislatore deve difendere ad ogni costo, anche contro i tentativi, di

tanto in tanto ricorrenti, di procedere ad una sorta di reductio ad unum. Il modo di agire (il come) di

fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, cooperative sociali, imprese sociali è

necessariamente diverso l’uno dall’altro ed è questa diversità ad assicurare la spinta propulsiva del

Terzo settore. Guai dunque a lasciarsi abbacinare da quel pensiero unico che, in nome di un’errata

concezione del principio di efficienza, suggerisce di procedere a cosiddette semplificazioni del

quadro normativo operando per mezzo degli incentivi fiscali o di strumenti regolamentari. Ciò

costituirebbe un pericoloso regresso, dal momento che se si guarda alle origini e agli sviluppi delle

organizzazioni della società civile (OSC), è possibile individuare, all’interno di questo

vasto

mondo una pluralità di modelli identitari, che a loro volta determinano logiche diverse di

funzionamento e di gestione. Tenere conto di ciò è rilevante, oltre che ai fini della governance

interna, anche in riferimento al tipo di relazioni che i soggetti del Terzo Settore intrattengono con le

altre sfere della società.

Tre sono, in particolare, i modelli identitari che è possibile individuare (Cfr. S. Zamagni, Il

Terzo settore nel nuovo welfare, Reggio Emilia, Diabasis, 2010). Il modello di più antica

apparizione, vede le OSC come espressione diretta della società civile, cioè come libera adesione

di persone ad un progetto da realizzarsi in comune per perseguire interessi collettivi, ancorche’ non

universalistici. Al fondo di tale modello troviamo l’accettazione esplicita della sussidiarietà

orizzontale, così come questo principio ha iniziato ad affermarsi all’epoca dell’Umanesimo civile

(XV secolo) per poi trovare una prima sistemazione formale in Ugo Grozio oltre che in Luis

Althusius già nel 1615. Un secondo modello che vede le OSC come emanazione e supporto della

sfera pubblica (da non confondersi con la sfera politica). Rientrano in tale quadro le realtà nonprofit create da soggetti collettivi/categoriali istituzionalizzati (es. il sindacato che crea cooperative

sociali; Enti Locali che promuovono la nascita di ONP; enti pubblici locali trasformati in fondazioni

di partecipazione etc.). Il principio regolativo di tale modello è il decentramento, cioè la

sussidiarietà verticale: “Non faccia lo Stato ciò che possono fare gli enti di livello inferiore e i

4

soggetti della società civile”. Si noti la differenza: mentre con la sussidiarietà verticale si ha una

cessione di quote di sovranità, con la sussidiarità orizzontale si ha una condivisione di sovranità.

Infine, il modello di più recente affermazione vede il Terzo settore come espressione diretta del

settore for profit. Rientra in questo ambito la recente e diffusa pratica di creazione di ONP specialmente di fondazioni di impresa- da parte di imprese for profit.

Si pensi al corporate

philanthropy che si sta diffondendo anche nel nostro paese. Alla base di tale modello troviamo il

“principio di restituzione”: il soggetto for profit “restituisce” alla società una parte del profitto

conseguito, perché quest’ultimo è stato ottenuto anche grazie alla esternalità che la società è stata in

grado di porre a disposizione dell’impresa. Un esempio recente e notevole di tale modello è

costituito dal progetto “giving pledge” (impegno di dare) promosso negli USA da Bill Gates e

Warren Buffet, finora sottoscritto da una cinquantina di miliardari che si sono impegnati a

devolvere fino al 50% del loro patrimonio a favore di cause socialmente rilevanti.

L’indagine storica delle dinamiche di ibridazione dei tre modelli identitari, per un verso, ci

testimonia una contaminazione reciproca degli stessi, e per l’altro verso, dice dell’esigenza di

comprendere il senso, cioè la direzione del movimento. La legislazione comunitaria europea viene

assumendo sempre più, negli ultimi anni, un ruolo cruciale per lo sviluppo e la diffusione delle

OSC, sancendo opportunità di crescita e ponendo inevitabili vincoli organizzativi, che vanno ad

incidere, in maniera, a volte massiccia, sull’identità dell’organizzazione stessa. La questione

cruciale con cui è urgente fare i conti è allora decidere se si vuole che i diversi modelli si pongano

tra loro in modo conflittuale così che alla fine un solo modello sarà nei fatti destinato a prevalere,

oppure si vuole che essi possano coesistere. (Cfr. P. Donati (a cura di), Verso una società

sussidiaria, Bologna, Bononia University Press, 2011).

2.2

Non è difficile cogliere le implicazioni delle due alternative. Scegliere la prima significa, di

fatto, favorire la dominanza, a lungo andare, del terzo modello identitario. Ora, chi ritiene – e chi

scrive è tra questi – che vi siano ragioni forti per ritenere non desiderabile un esito del genere deve

esprimersi a favore della seconda alternativa. Ma quali sono queste ragioni forti? Ne indico due.

La prima di queste chiama in causa quel principio personalista che l’Assemblea Costituente

volle porre a fondamento della nostra Carta Costituzionale, preferendolo sia al principio

individualista sia a quello collettivista. Fu Giuseppe Dossetti con un ordine del giorno del 9

settembre 1946, nella prima sottocommissione della Commissione dei Settantacinque a ottenere il

consenso su tale principio. Conviene riportare il brano di straordinaria chiarezza e lungimiranza:

“La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei

5

diritti dell’uomo; esclusa quella che si ispiri ad una visione soltanto individualistica; esclusa quella

che si ispiri ad una visione totalitaria la quale faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei diritti dei

singoli e delle comunità fondamentali, ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle

esigenze storiche cui il nuovo statuto dell’Italia debba soddisfare, è quella che: a) riconosca la

precedenza sostanziale della persona umana… rispetto allo Stato e la destinazione di questo al

servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone le quali sono

destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e

spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità… e

quindi per tutto ciò in cui tutte quelle comunità non bastino, lo Stato; c) che perciò affermi sia

l’esistenza dei diritti fondamentali delle persone sia dei diritti della comunità anteriormente ad ogni

concessione da parte dello Stato”. Come si può intendere, si tratta di parole che si commentano da

sole e che dicono quanto distanti siano tra loro spirito e lettera del Libro I, Titolo II del Codice

Civile del 1942 e quelli della Costituzione. Basterebbe questa osservazione per giustificare

l’urgenza della riforma del Codice Civile, rimasto ancorato ad una impostazione di natura

concessoria.

La seconda ragione ha a che vedere con la dimensione giustificativa delle OSC. Come noto,

il proprium di queste organizzazioni è quello di creare valore sia strumentale misurato dai beni e

servizi prodotti – sia espressivo – le OSC consentono a coloro che in esse operano di esprimere la

propria identità attraverso le opere. Il valore strumentale è misurato in termini di efficienza e di

efficacia; il valore espressivo (o simbolico) delle OSC è misurato, invece, dalla loro capacità di

produrre significati e di soddisfare il bisogno di riconoscimento delle persone; dalla capacità cioè di

generare relazionali interpersonali. In altri termini, il Terzo settore non si limita alla semplice cura

delle persone portatrici di bisogni, ma ambisce a curarle in modo relazionale. E’ questo che fa la

differenza tra un servizio di cura offerto – poniamo – del Comune e il medesimo servizio offerto da

un ente non profit. Ecco perché qualità strumentale e qualità espressiva devono marciare assieme

nel Terzo settore, proprio come ci ricorda la celebre metafora di Platone nel Fedro: “Il solco sarà

diritto se i due cavalli che trainano l’aratro avanzano alla medesima velocità”. In caso contrario, il

solco piegherà a destra o a sinistra ed il raccolto sarà modesto.

Ebbene, qualora fosse il terzo modello identitario ad affermarsi in modo egemonico è chiaro

che il valore espressivo delle ONP verrebbe sacrificato a vantaggio di quello strumentale. Ma di un

non profit tutto sbilanciato sul lato della sola efficienza (allocativa) non è che se ne avverta una

grande necessità – soprattutto nell’epoca presente. La posizione da favorire è dunque quella di un

non profit plurale, all’interno del quale possono convivere liberamente i tre modelli identitari di cui

si è detto, lasciando ai cittadini la scelta dell’opzione che più ritengono adeguata, tenendo conto del

6

contesto ambientale e del quadro istituzionale. (Cfr. G. Moro, Cittadini in Europa, Roma, Carocci,

2009).

2.3

Chiudo con una considerazione di carattere generale. Il fatto che a tutt’oggi non si sia

addivenuti ad una definizione univoca di Terzo Settore – non così invece per le altre due grandi

formazioni sociali e cioè lo Stato e il mercato – non deve meravigliarci, né tanto meno

preoccuparci. Il nostro Gianbattista Vico ci ha insegnato che nomina sunt consequentia rerum (i

nomi sono conseguenza delle cose); è dunque illusorio pensare di poter catturare entro i confini

fissati da una definizione – per quanto elaborata essa sia – la varietà delle forme espressive dei

soggetti del Terzo settore. Mai potrà esistere una teoria generale delle OSC e ciò per la

fondamentale ragione che il Terzo settore è un tipico fenomeno morfogenetico: una realtà cioè che

muta sia per spinte endogene sia per le trasformazioni dell’ambiente circostante. Il legislatore

saggio farà allora bene a non cadere nella trappola definitoria; a non lasciarsi cioè prendere dalla

mania di porre limiti alla fantasia creatrice della società civile organizzata.

Per l’importanza che riveste, conviene chiarire meglio il punto toccato. Come si sa, la

definizione corrente di Terzo settore lo vede come la sfera cui afferiscono tutti quei soggetti che non

hanno titolo per rientrare né nel mercato (primo settore) né nello Stato (secondo settore). Si noti

subito l’asimmetria: mentre la distinzione tra Terzo Settore e Stato si appoggia su un fondamento

oggettivo, quale è quello basato sulla dicotomia pubblico-privato, la distinzione tra Terzo Settore e

mercato – entrambi enti di diritto privato - postula, per avere senso, che il mercato venga

considerato come lo spazio occupato esclusivamente da agenti che sono motivati all’azione dal fine

lucrativo. Solo così, infatti, si possono tenere tra loro separati soggetti – pensiamo ad una

cooperativa sociale e ad un’impresa commerciale – che appartengono al medesimo universo

giuridico (quello di enti privati) ma che perseguono obiettivi diversi. E’ per questa ragione che,

negli ambienti anglosassoni, le organizzazioni di cui qui si tratta vengono preferibilmente indicate

con l’espressione di enti non profit, per sottolineare appunto il fatto che la loro specificità sta nel

rispetto del vincolo di non distribuzione degli utili.

Ora, se le organizzazioni della società civile – ovvero le organizzazioni delle libertà sociali

come le ha chiamate Gustavo Zagrebelski - appartengono alla sfera del privato ma non a quella del

mercato, ne deriva che la loro distintività non può essere posta su un particolare modo di fare

economia, ma va ricercata sul piano del sociale. Ecco perché, agli inizi degli anni ’80 del secolo

scorso, tali organizzazioni vennero opportunamente indicate con l’espressione di “privato sociale”.

(Cfr. P. Donati, La teoria relazionale della società, Milano, Angeli, 1991; Id. “La qualità civile del

sociale” in P. Donati e I. Colozzi, (a cura di) Generare il civile, Bologna, Il Mulino, 2002). Ebbene,

7

mentre allora tale espressione rappresentava fedelmente ed efficacemente la realtà del tempo, le

cose sono andate progressivamente mutando in seguito all’affermazione in senso quantitativo e alla

diffusione su tutto il territorio nazionale, di soggetti imprenditoriali connotati da due elementi

specifici. Primo, una organizzazione produttiva del tutto simile a quella delle imprese for profit (e

dunque connotata da elementi quali professionalità, attenzione all’efficienza, continuità produttiva,

capacità di competere, innovatività); secondo, il perseguimento di interessi collettivi o la tutela di

interessi generali affatto analoghi a quelli perseguiti da associazioni (di volontariato; di promozione

sociale, ONG) e da fondazioni (di impresa; di comunità). Si pensi alle cooperative sociali e alle

neonate imprese sociali: si tratta di soggetti che stanno nel (cioè dentro il) mercato, pur non

accettando il fine dell’agire capitalistico che è quello del profitto. In quanto operanti con

sistematicità e regolarità nel mercato, tali soggetti sono simili alle società commerciali e dissimili da

fondazioni e associazioni; in quanto non mirano al profitto, essi sono simili a fondazioni e

associazioni e dissimili dalle società di cui al Libro V del Codice Civile.

E’ noto che la vera novità dell’ultimo trentennio sul fronte del Terzo settore è proprio

l’irrompere nella nostra società di questa nuova tipologia di soggetti imprenditoriali (Cfr. C.

Borzaga e L. Fazzi, “Processes of institutionalization and differentiation in the Italian Third sector”,

Trento, EURICSE DP, Nov. 2010). Figure simili alle attuali associazioni e fondazioni esistono da

secoli. Basti pensare alle Misericordie e alle varie confraternite le cui radici affondano nel tardo

Medioevo. Ecco perché l’auspicata riforma del Libro I, Titolo II del Codice Civile dovrà sciogliere

il nodo della configurazione concettuale di quei soggetti del Terzo settore (fondazioni operative,

cooperative sociali, imprese sociali) che, in analogia ai soggetti del privato sociale (volontariato,

associazioni, comitati), potremmo chiamare del privato civile per distinguerli appunto dai soggetti

del privato commerciale. La duplicità di codici simbolici – quello del mercato e quello della

socialità – che contraddistingue l’identità di questi veri e propri Giano bifronte è ciò che li rende un

unicum. (Si rammenti che la figura della cooperativa sociale è un’invenzione tipicamente italiana;

mentre a Inghilterra e Francia si deve l’invenzione della impresa cooperativa). (Per approfondimenti

rinvio a Stefano e Vera Zamagni, La cooperazione, Bologna, Il Mulino, 2009). Ma tale duplicità è

anche ciò che rende ardua la loro governance. Infatti, quando diviene dominante il codice del

mercato, i soggetti del privato civile divengono indistinguibili da una qualsiasi altra impresa

commerciale; quando diviene dominante il codice della socialità, essi conoscono il declino. In

entrambi i casi, e non solo nel primo – si badi - l’impresa sociale o la cooperativa sociale si

snaturano perdendo la propria identità. (Cfr. L. Fazzi, Governance per le imprese sociali e il non

profit, Roma, Carocci, 2007). Riuscire a tenere in equilibrio dinamico i due codici, facendo sì che

marcino assieme come i cavalli di Platone, così che dalla loro contaminazione reciproca discendano

8

complementarità strategiche è la vera grande sfida che il legislatore riformatore del Codice Civile

dovrà raccogliere e saper vincere.

3.

Dell’identità propria del volontariato

3.1

Se le considerazioni svolte nella sezione precedente valgono in generale per tutto il Terzo

settore, esse richiedono una puntualizzazione ulteriore quando si volge l’attenzione a quella sua

fondamentale espressione che è il volontariato. Intorno al quale così tanto è stato scritto che non

mette conto aggiungere altro. Le ricerche di tipo empirico, che sono ormai schiera, ci raccontano

una realtà in grande espansione, anche organizzativa. (Cfr. E. Alecci, M. Bottaccio (a cura di),

Fuori dall’angolo. Idee per il futuro del volontariato e del terzo settore, Napoli, L’Ancora, 2010).

Conviene allora spendere qualche riga su una questione assai meno dibattuta, eppure di grande

rilevanza. Si tratta di questo. Due sono le concezioni di volontariato presenti nel dibattito pubblico,

oltre che in letteratura – concezioni entrambe legittime, beninteso, ma con implicazioni affatto

diverse sul piano del modello di ordine sociale che si ha in mente di realizzare.

La prima concezione, che possiamo chiamare additiva, vede il volontariato come un settore

societario che si aggiunge agli altri già in esistenza, tanto che più di uno studioso ha avanzato la

proposta di dare vita ad un “quarto settore” distinto sia dal primo (mercato), sia dal secondo (Stato),

sia dal Terzo settore (cooperative sociali, imprese sociali, fondazioni). I volontari andrebbero così

ad occupare una nicchia ben circoscritta della società, una nicchia che manterrebbe bensì rapporti

di buon vicinato con gli altri tre settori, ma da essi separata. La seconda concezione, invece, è quella

emergentista, secondo cui quella del volontariato è una forma di agire che, una volta raggiunta la

massa critica, va a modificare anche le relazioni già in esistenza tra le altre sfere della società.

L’immagine che subito viene alla mente è quella del lievito che, una volta aggiunto alla massa di

pasta, la fermenta tutta quanta e non solo una sua parte. Per la concezione emergentista – che è

quella accolta da chi scrive – missione specifica e ad un tempo fondamentale del volontariato è

quella di costituire la forza trainante per cambiare il modo di funzionare delle istituzioni sia

politiche sia economiche. Di operare cioè per la propagazione, nelle sfere sia politica sia

economica, di una concezione non individualistica dell’identità personale secondo la quale l’altro

non è una mera proiezione del mio io, un qualcosa di cui posso fare l’uso che voglio. A tale

concezione, il volontariato oppone l’idea di una identità in relazione con l’altro, per la quale l’io si

produce solo attraverso un processo di relazione con l’altro. Per gli “additivisti”, invece il

volontariato potrebbe accontentarsi di svolgere ruoli di supplenza o di supporto dei compiti affidati

9

alle pubbliche istituzioni. Ma se così accadesse sarebbe difficile che esso possa scongiurare una

graduale perdita di legittimazione sociale. E ciò per l’ovvia ragione che per assolvere a tali compiti

bastano – e avanzano - la filantropia organizzata, per un verso, e lo Stato benevolente, per l’altro

verso.

Il limite più serio della concezione additiva è quello di esporre il volontariato ad un duplice

“strattonamento”, quello che gli viene dal pensiero neoliberista e quello che gli viene dalla

posizione neostatalista, sebbene con motivazioni e argomenti tra loro diversi. I neoliberisti si

appellano all’azione volontaria per portare sostegno

alle ragioni del loro “conservatorismo

compassionevole” al fine di assicurare quei livelli minimi di servizi sociali ai segmenti deboli della

popolazione che lo smantellamento del welfare state da essi invocato lascerebbe altrimenti senza

copertura alcuna. Ma ciò genera un paradosso a dir poco sconcertante. Come si fa a parlare in

favore di comportamenti di tipo filantropico, come si fa cioè a incoraggiare lo spirito donativo

quando la regolazione dell’attività economica attraverso il mercato viene basata esclusivamente

sull’interesse proprio e sulla razionalità strumentale, vale a dire sull’assunto antropologico

dell’homo oeconomicus? Solamente se la società fosse composta di individui schizofrenici ciò

sarebbe possibile – individui talmente dissociati da seguire la logica del self-interest quando

operano nel mercato e la logica della gratuità quando vestono i panni del filantropo o dell’operatore

sociale.

Non intendo affatto negare che talvolta ciò possa accadere – come in effetti accade – ma

nessun ordine sociale può durare a lungo se i suoi membri mantengono un codice dicotomico di

comportamento, tenendo separate le sfere di vita personale. Il volontariato autentico risolve questo

paradosso perché ci mostra che l’attenzione a chi è nel bisogno non è oggettuale, ma personale.

L’umiliazione di essere considerati “oggetti” sia pure di filantropia o di attenzione compassionevole

è il limite grave della concezione neo-liberista. Il volontario che dona il suo tempo sconvolge invece

la logica dell’efficienza, come essa viene tradizionalmente intesa. Le ore trascorse con il portatore

di bisogni potrebbero – secondo quella logica - essere dedicate a produrre un reddito che il

volontario potrebbe poi destinare a suo favore, mediante

l’azione filantropica. Per una chiara

dimostrazione pratica di dove può condurre una tale linea di pensiero rinvio alla ricerca della United

Nations Volunteers pubblicata in occasione dell’anno internazionale dei volontari e condotta dalla

organizzazione statunitense Independent Sector. Se si legge il rapporto di Kofi Hannan alla 56°

Assemblea Generale delle Nazioni Unite (5 dicembre 2001) si troverà l’icastica affermazione,

basata su quella ricerca, secondo cui “il volontariato contribuisce alla formazione del prodotto

nazionale lordo”. Come a dire che il volontariato tanto più vale quanto maggiore è il valore

aggiunto mercantile che esso genera. Una linea di pensiero questa che L. Salamon e H. Anheier, nel

10

loro ben noto volume Global Civil Society (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999),

avevano caldeggiato parlando del volontariato come “fattore di riserva” a disposizione degli altri

settori della società.

Non diverso è lo “strattonamento” che viene al volontariato dal pensiero neostatalista.

Anch’esso genera un paradosso analogo, sia pure simmetrico. Presupponendo una forte solidarietà

dei cittadini per la realizzazione dei diritti di cittadinanza, lo Stato Sociale rende obbligatorio il

finanziamento della spesa sociale. Ma in tal modo, esso spiazza il principio di gratuità, negando, a

livello di discorso pubblico, ogni valenza a principi che siano diversi da quello di solidarietà, ad

esempio al principio di fraternità. Ma una società che elogia a parole il volontariato e poi non

riconosce il valore del servizio gratuito nei luoghi più disparati del bisogno, entra, prima o poi, in

contraddizione con se stessa. Se si ammette che il volontariato svolge una funzione profetica o –

come è stato detto – porta con sé una “benedizione nascosta” e poi non si consente che questa

funzione diventi manifesta nella sfera pubblica, perché a tutto e a tutti pensa lo Stato Sociale, è

chiaro che quella virtù civile per eccellenza che è lo spirito del dono non potrà che registrare una

lenta atrofia. Non si dimentichi infatti che la virtù, a differenza di una risorsa scarsa, si decumula

con il non uso. L’assistenza per via esclusivamente statuale tende a produrre soggetti bensì assistiti

ma non rispettati, perché essa non riesce ad evitare la trappola della “dipendenza riprodotta”.

Sono dell’idea che il volontariato debba opporre resistenza a queste due contrapposte

sirene, pena la sua progressiva irrilevanza e uscita di scena. La sfida che esso deve raccogliere è

quella di battersi per restituire il principio del dono come gratuità alla sfera pubblica. Per dirla in

altro modo, il contributo più significativo che, per gli “emergentisti”, il volontariato può dare alla

società è quello di affrettare il passaggio dal dono come atto privato compiuto a favore di parenti o

amici ai quali si è legati da relazioni a corto raggio, al dono come atto pubblico che interviene sulle

relazioni ad ampio raggio. A ciò devono mirare l’advocacy (cioè la denuncia di quel che non va) e

il counselling (cioè il coraggio di avanzare proposte concrete di intervento) che sono le modalità

primarie, anche se non uniche, dell’azione volontaria. Il volontariato autentico, affermando il

primato della relazione sul suo esonero, del legame intersoggettivo sul bene donato, deve poter

trovare spazio di espressione ovunque, in qualunque ambito dell’agire umano e non solamente in

una nicchia particolare. Questo sempre che si vogliano ricercare i modi per civilizzare il mercato,

per superare cioè quella visione polemologica del mercato che, a fronte di costi umani inaccettabili,

non riesce più a soddisfare i canoni della stessa razionalità economica.

3.2

Quali conseguenze di ordine pratico discendono dall’accoglimento della concezione

emergentista del volontariato? Ne scelgo alcune soltanto per evidenti ragioni di spazio. In primo

11

luogo, occorre

prendere atto dei mutamenti del quadro normativo a livello costituzionale

intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge n. 266/1991. La riforma del Titolo V della

Costituzione ha inciso in maniera molto significativa sul contesto ordinamentale in cui si colloca la

disciplina del volontariato.

Infatti va rilevata e sottolineata l’innovazione rappresentata dal

riconoscimento, all’art. 118, comma 4, del principio di sussidiarietà “orizzontale” – principio che in

nessuna altra Costituzione appare in modo così esplicito. Tale riconoscimento ha un’evidente

ricaduta sulla legittimazione del ruolo delle organizzazioni di volontariato, che operano nello

svolgimento di “attività di interesse generale”.

Inoltre, il riconoscimento in capo alle Regioni della competenza legislativa in parecchie

delle materie in cui si svolge l’attività di volontariato ha messo gli enti territoriali in condizione di

incidere, anche attraverso l’esercizio della loro funzione programmatoria, sulla delineazione della

cornice entro cui devono muoversi le organizzazioni stesse. Va ricordato, tuttavia, che la sentenza n.

75/1992 della Corte Costituzionale ha chiarito inequivocabilmente che il volontariato non è una

materia, ma “un modo di essere della persona nell’ambito dei rapporti sociali”, che può realizzarsi

“all’interno di qualsiasi campo materiale della vita comunitaria”, costituendo “la più diretta

realizzazione del principio di solidarietà sociale”. E’ dunque urgente ripensare la ripartizione delle

competenze, in tale ambito, tra Stato e regioni e ciò soprattutto in vista della trasformazione in

senso federalista del nostro Stato unitario.

In secondo luogo, occorre trovare il modo di precisare, con grande cura, cosa debba

intendersi per gratuità delle prestazioni. Vuol forse dire che il volontario non riceve remunerazione

alcuna né in denaro né in natura? Non basta. Infatti, non pochi sono i casi di persone che decidono

di svolgere gratuitamente una certa attività per un determinato lasso di tempo presso una

organizzazione di volontariato (OV) in cambio della promessa, ovviamente non formalizzata, di una

sistemazione lavorativa successiva. E che dire delle situazioni, tutt’altro che infrequenti, del

professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico, ecc.) che si avvale dell’attività svolta

gratuitamente in qualità di volontario presso una OV come forma di investimento specifico in

reputazione? Come si sa, la reputazione è un vero e proprio asset patrimoniale che può essere

accumulato o decumulato e che conferisce al suo possessore la possibilità di godere di una specifica

rendita di posizione. Non è difficile comprendere come in casi del genere la non rimuneratività

possa diventare facile paravento per fini non propriamente disinteressati. In buona sostanza, il non

pagamento delle prestazioni non assicura, di per sé, la gratuità, la quale è prima di tutto una precisa

disposizione d’animo.

Mi spiego con un esempio. Se un certo numero di persone ben intenzionate e ben disposte

verso gli altri, cioè altruiste, decidono di dare vita ad un’organizzazione alla quale forniscono

12

gratuitamente risorse di vario tipo per “fare cose” a favore di determinate tipologie di portatori di

bisogni, questa sarà un’organizzazione filantropica, certamente benemerita e socialmente utile, ma

non ancora per ciò stesso una OV. La specificità di quest’ultima, infatti, è la costruzione – come si

è detto - di nessi di relazionalità fra persone. Laddove l’organizzazione filantropica fa per gli altri,

l’OV fa con gli altri. E’ proprio questa caratteristica che differenzia l’azione autenticamente

volontaria, tipica delle OV, dalla beneficenza privata, tipica della filantropia. Infatti, la forza del

dono gratuito non sta nella cosa donata o nel quantum donato – così è invece nella filantropia, tanto

è vero che esistono le graduatorie o le classifiche di merito filantropico – ma nella speciale qualità

umana che il dono rappresenta per il fatto di costituire una relazione tra persone.

In altri termini, mentre la filantropia genera quasi sempre dipendenza nel destinatario

dell’azione filantropica, il volontariato autentico genera invece reciprocità e quindi libera colui che

è il destinatario dell’azione volontaria da quella “vergogna” di cui parla Seneca nella X Lettera a

Lucilio: “La pazzia umana è arrivata al punto che fare grandi favori a qualcuno diventa

pericolosissimo: costui, infatti, perché ritiene vergognoso non ricambiare, vorrebbe togliere di

mezzo il suo creditore. Non c’è odio più funesto di quello che nasce dalla vergogna di aver tradito

un beneficio”. Non è propriamente volontaria l’azione di chi, al di là delle intenzioni soggettive,

non consente al beneficiario di porre in essere un contro-dono. Se chi riceve gratuitamente non

viene posto nelle condizioni concrete di reciprocare, in qualche misura e in qualche forma, costui

finirà per sentirsi umiliato e alla lunga finirà con l’odiare il suo benefattore, come appunto ci

ricorda Seneca. Ciò in quanto il dono, per sua natura, provoca sempre l'attivazione del rapporto di

collaborazione sociale per eccellenza, che è quello di reciprocità.

Perché è importante definire la gratuità del volontariato nei termini di cui sopra? Per la

ragione che, come la scuola francese del MAUSS (Cfr. A. Caillè, Il terzo paradigma: antropologia

filosofica del dono, Torino, Bollati Boringhieri, 1998), ha chiarito a tutto tondo, c’è una concezione

del dono tipica della premodernità, che però continua a sussistere ancora in alcuni strati nelle nostre

società contemporanee, secondo cui il dono va ricondotto sempre ad una soggiacente struttura di

scambio. E’ questa la concezione del dono come munus, come regalo, come strumento per

impegnare l’altro, fino ad asservirlo. Per una concezione del genere, si ha che il dono diventa,

paradossalmente, un obbligo per preservare il legame sociale: la vita in società postula di necessità

la pratica del dono, la quale diventa per ciò stesso una norma sociale di comportamento, vincolante

al pari di tutte le norme di tale tipo. Non ci vuol molto a comprendere come una tale concezione del

dono non salvi né la spontaneità né la vera gratuità dell’azione donativa. Eppure, per strano che ciò

possa apparire, è un fatto che ancora molto radicata è l’idea in base alla quale il volontariato

genuino è quello che si appoggia sulla nozione di dono come munus, come regalo.

13

Come darsi conto della difficoltà culturale a comprendere che l’autentica gratuità è quella

del dono come reciprocità? Duplice la risposta. La prima è che la relazione di reciprocità continua

ad essere confusa con quella di scambio di equivalenti. Il fatto è che la nostra cultura è talmente

intrisa di economicismo che ogni qualvolta sentiamo parlare di relazione biunivoca tra due soggetti

siamo istintivamente portati a leggervi un sottostante, sia pure indiretto, rapporto di scambio di

equivalenti. E’ questa una delle pesanti eredità intellettuali della modernità. “Perché vi sia dono –

scrive Jacques Derrida – bisogna che il dono non appaia, che non sia percepito come dono”

(Donare il tempo e la moneta falsa, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, p.18). Ma un tale dono non

può esistere, è impossibile - secondo Derrida - perché l’uomo è un essere ontologicamente autointeressato, cioè egocentrico. La cultura dominante vede dunque il dono come una sorta di assoluto

che, proprio perché tale, essa stessa dichiara impossibile attuare. E' la questione - centrale nel

dibattito filosofico contemporaneo - della "sospettabilità" del dono quale gesto che pretenderebbe di

essere gratuito e che tuttavia appare costantemente attraversato da elementi di interesse che ne

inquinano la purezza. L’unico atteggiamento possibile è allora quello della beneficenza privata, cioè

della filantropia, che, come si è detto, è perfettamente compatibile con l’assunto antropologico del

self-interest.

La seconda risposta all’interrogativo sopra posto è che si stenta ancora ad afferrare che la

categoria del dono ricomprende al suo interno la dimensione dell’interesse. Invero, il termine

interesse – dal latino “inter-esse” – significa propriamente “essere in mezzo” e ciò a significare che

per perseguire un interesse bisogna interagire con l’altro, utilizzandosi reciprocamente perché ne

derivino frutti a entrambi. Eppure, la concezione oggi dominante di interesse si è talmente

allontanata dal suo significato originario che quando questo termine viene usato esso viene quasi

sempre inteso con connotazioni negative sotto il profilo morale. In realtà il dono non è affatto

incompatibile con l’interesse del donante, se questo viene inteso come interesse a stare nella

relazione con l’altro. Il filantropo, invece, non ha questo interesse, tanto è vero che il filantropo

puro (quello che vuole conservare l’anonimato) neppure vuol conoscere l’identità di coloro ai quali

la sua beneficenza si indirizza. E non v’è dubbio che l’atto filantropico sia un atto gratuito nella

accezione volgare di cui si è detto sopra.

Invero, è proprio l’esistenza di un forte interesse a dar vita alla reciprocità tra donante e

donatario a costituire l’essenza dell’azione volontaria. Perfino nel cosiddetto dono ad estranei c’è

restituzione, cioè contro-dono: questo risiede nel valore di legame. Nonostante la pervasività di una

certa vulgata economicistica, non v’è da pensare che solo due siano le categorie di valore: valore

d’uso e valore di scambio. Esiste anche il valore di legame: la relazione tra persone, tra loro in

qualche modo “col-legate”, è di per sé un bene che, in quanto tale, genera valore. In definitiva, la

14

differenza ultima tra la gratuità del volontario e la gratuità del filantropo (o dell’altruista puro) sta in

ciò che il volontario non pretende la restituzione, accetta l’asimmetria, rinuncia all’equivalenza, ma

tutto ciò non implica affatto che il volontario non coltivi un interesse: l’interesse per l’altro (e non

già all’altro) che nasce dal desiderio del legame. Un’idea questa che venne magistralmente

compresa e illustrata da G. B. Vico quando previde che il declino di una società inizia nel momento

in cui gli uomini non trovano più dentro di sé la motivazione per legare il proprio destino a quello

degli altri; quando cioè viene a scomparire l’inter-esse. Alla luce di ciò si può dire che, tra tutte le

strutture di interazione personale, il volontariato è quella che con più forza e incisività contrasta la

riduzione del legame sociale al cash nexus.

Terzo, è necessaria una più ampia libertà della configurazione giuridica della OV,

ammettendo, ad esempio, la possibilità di deroghe al requisito della democraticità (come, peraltro,

stabilito dalla legge 383/2000 sull’associazionismo di promozione sociale). Non è un astratto

principio di democraticità in senso formale a garantire l’efficacia dell’azione del volontariato.

Talvolta è di fondamentale importanza che nelle organizzazioni di volontariato possa essere tracciata

una linea guida, che poi viene seguita dai rappresentanti che compongono i consigli direttivi delle

organizzazioni ad opera di soggetti promotori / ispiratori (Si pensi al parroco in quelle associazioni

che operano nell’oratorio o alle associazioni scoutistiche). Il punto qualificante che assicura la piena

democraticità di una organizzazione è il modo in cui vengono prese le decisioni, più ancora che il

modo in cui vengono nominati o eletti coloro che entrano a far parte dell’organo direttivo. In buona

sostanza, si tratta di andare oltre una definizione meramente procedurale di democrazia per

indirizzarsi piuttosto verso una qualche versione di democrazia deliberativa. (Cfr. E. Rossi,

“Proposte dell’Agenzia per le ONLUS per una riforma organica della legislazione sul Terzo settore”,

Aretè, 3, 2009).

Un tale avanzamento consentirebbe anche di avviare a soluzione sia il problema del

riconoscimento delle organizzazioni di volontariato di secondo livello che operano su base

nazionale, sia il problema di consentire alle OV una più ampia libertà di scelta dei settori di

intervento. In particolare, l’espressione “fine di solidarietà” deve essere intesa anche nel senso di

ammettere che le OV possano devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento, non solo ad

altre organizzazioni di volontariato, ma ad una più ampia categoria di enti senza scopo di lucro.

Come l’evidenza fattuale suggerisce, spesso realtà che nascono come organizzazioni di volontariato,

crescendo, trovano questa veste giuridica non più adeguata a interpretare la propria missione. È

importante allora che le eventuali trasformazioni – sempre che si materializzino entro il Terzo

settore e con la giusta attenzione a impedire operazioni fiscalmente elusive – non trovino

sbarramenti o impedimenti di sorta. Ad esempio, se una associazione di volontariato ritiene di dover

15

dare vita ad una fondazione oppure ad una impresa sociale, la devoluzione del patrimonio, in tutto o

in parte, non deve andare soggetta a restrizioni irragionevoli. Guardare al volontariato come ad un

fenomeno emergente implica infatti che si rafforzi e non che si indebolisca la sua capacità di

contagio nei confronti sia del mercato sia dello Stato.

A quest’ultimo riguardo, è urgente andare oltre l’impianto della L.266/1991 che – come noto

– si limita a disciplinare i rapporti tra organizzazioni del volontariato e istituzioni pubbliche. È

necessario considerare tutti i tipi di rapporto che le OV intendono stringere con soggetti vari,

indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano soggetti pubblici o meno. Vanno dunque regolati

anche i rapporti che possono intercorrere tra associazioni di volontariato e istituzioni private, siano

esse profit o non profit. Si pensi alle forme, in costante diffusione nel nostro paese, del cosiddetto

volontariato d’impresa. (Si veda l’articolata e minuziosa analisi in ASTRID, Dove lo Stato non

arriva. Pubblica amministrazione e Terzo settore, Firenze, Passigli, 2008).

Infine, la semplificazione amministrativa è una richiesta che il mondo del volontariato da

tempo avanza, ma con scarso successo. Nello snellimento delle procedure bisogna però seguire un

criterio di ragionevolezza, per tener conto della consistenza dimensionale dei soggetti e degli ambiti

di intervento. Non si possono imporre le stesse procedure amministrative e contabili alla grande e

alla piccola OV (Cfr. Propersi, cap. VIII). Pure urgente è la revisione del rapporto tra Fondazioni di

origine bancaria – enti nati dopo il 1991 e quindi successivi alla legge 266 – e Comitati di Gestione

regionali che ricevono i fondi destinati alle OV dalle prime per poi distribuirli ai Centri di Servizio

per il Volontariato. Se si vuole andare nella direzione qui auspicata occorre intervenire sull’attuale

legislazione che, oltre ad essere fonte di conflittualità tra grandi e piccole organizzazioni di

volontariato, induce a inefficienze sistemiche. A tale riguardo va osservato che poiché le

associazioni di volontariato sono ONLUS di diritto, (ex D. Lgs.460/1997), è auspicabile un maggior

coinvolgimento dell’organo di controllo e di vigilanza, cioè dell’Agenzia per il Terzo Settore, la

quale deve essere chiamata in causa in modo costruttivo; per esempio, prevedendo che i pareri che

attualmente essa rilascia diventino vincolanti (e non solo obbligatori come è ora), ogniqualvolta essi

abbiano ad oggetto OV. Un tale provvedimento permetterebbe che il punto di giudizio non

rimanesse solo ed esclusivamente quello fiscale-tributario come fino ad oggi è stato. C’è infatti un

disperato bisogno di un soggetto terzo capace di tener conto, nei suoi pronunciamenti, del valore

aggiunto sociale creato dal volontariato, e non soltanto del rispetto formale delle norme di legge.

Chiudo questo paragrafo con una considerazione di natura generale. Una lettura, anche

superficiale, dell'attuale passaggio d'epoca ci obbliga a prendere atto che i tratti antisociali del

comportamento economico hanno ormai raggiunto livelli di intensità preoccupanti. E' ampiamente

riconosciuto che lo star-bene (well-being) delle persone è associato non solamente al

16

soddisfacimento dei bisogni materiali e immateriali, ma anche a quello dei bisogni relazionali. Ed

è altresì noto che, mentre le nostre economie avanzate sono diventate "macchine"

straordinariamente efficienti per soddisfare bisogni della prima categoria, non altrettanto si può dire

di esse per quanto attiene i bisogni relazionali. La ragione è che questi ultimi non possono essere

adeguatamente soddisfatti con beni privati, quale che ne sia il volume e la qualità. Piuttosto, essi

richiedono beni relazionali, beni cioè la cui utilità per il soggetto che lo consuma dipende, oltre che

dalle sue caratteristiche intrinseche e oggettive, dalle modalità di fruizione con altri soggetti.

Charles Taylor – il celebre filosofo canadese - ha tracciato la distinzione tra "beni convergenti", che

possono essere prodotti solo dall'unione degli sforzi, ma che sono poi goduti individualmente, e

"beni comuni" che richiedono un'azione comune anche nel momento finale della loro fruizione. I

beni relazionali appartengono a quest'ultima categoria.

Ora, il punto è che la produzione di beni relazionali non può avvenire secondo le regole di

produzione dei beni privati. Né può avvenire secondo le modalità di fornitura dei beni pubblici da

parte dello Stato - la coercizione e il principio burocratico annullano o neutralizzano la relazionalità

– anche se hanno tratti comuni con i beni pubblici (sono consumati, e prodotti, insieme). Ecco

perché se si vogliono scongiurare i rischi devastanti di trappole di povertà sociale, dovute alla

crescita ipertrofica della sfera "privata" dell'economia, le nostre società hanno bisogno di far posto a

soggetti capaci di fare il “salto della gratuità” suscitando così rapporti nuovi, rapporti di reciprocità.

Ce lo ricorda, in modo esemplare, la penna brillante di uno scrittore assai noto, Antoine de SaintExupery, quando al suo “Piccolo principe” fa dire: “Gli uomini non hanno più tempo per conoscere

nulla. Comprano dai mercanti le cose già confezionate. Ma siccome non esistono mercanti di amici,

gli uomini non hanno più amici”. L’amicizia – si rammenti - è il prototipo di bene relazionale. (Cfr.

L. Becchetti, Il denaro fa la felicità?, Roma, Laterza, 2007).

4.

Terzo settore e costituzionalizzazione del civile

4.1

Quanto precede mi porta ad affrontare, per così dire, la questione delle questioni. Se non si

desidera che il Terzo settore si limiti a svolgere funzioni meramente redistributive di una ricchezza

prodotta da altri soggetti ovvero che esso si limiti a compiti di supplenza di quanto non riescono a

fare il mercato e/o lo Stato, a cos’altro il Terzo settore può mirare? Non esito a rispondere che nelle

attuali condizioni storiche compito primario e, ad un tempo, esclusivo del Terzo settore è quello di

soggetto facilitatore della transizione nella nostra società dall’ordine di tipo bipolare fondato sulla

diade pubblico-privato ad un ordine sociale tripolare fondato sulla triade pubblico-privato-civile.

17

Per afferrare di che si tratta è necessario un inquadramento, sia pure breve, della nascita e

dell’evoluzione di quell’istituzione così centrale nelle nostre società che è il mercato.

E' alla scuola di pensiero francescana che si deve principalmente, a partire dal XIV secolo,

l'invenzione e la creazione di quel modello di ordine sociale che chiamiamo "economia di mercato",

un modello che ha avuto la sua culla in terra di Toscana e Umbria. Quattro sono i pilastri di tale

modello, che valgono a farci intendere la differenza tra economia di mercato in senso proprio e

attivazione di un insieme di mercati per facilitare gli scambi. (Si rammenti che già nell'antichità

esistevano mercati).

Il primo pilastro è la divisione del lavoro, ideata per dare a tutti, anche ai meno dotati in

senso fisico e psichico, la possibilità concreta di lavorare. (Già nel Trecento, l'omiletica francescana

diffondeva il seguente pensiero: "L'elemosina aiuta a sopravvivere, ma non a vivere; perché vivere è

produrre e l'elemosina non aiuta a produrre"). Dal principio della divisione del lavoro discende poi

quello della necessità dello scambio di mercato e da quest'ultimo l'idea per cui l'altro non è il

nemico da vincere, ma un soggetto delle cui abilità e professionalità ho bisogno per soddisfare le

mie esigenze. Il primo grande autore ad intendere questa notevole conseguenza pratica del principio

in questione fu Erasmo da Rotterdam il quale nel suo Enchiridion Militi Christiani del 1503

anticipa quella che diverrà la nota tesi di Kant sul nesso tra pace e scambi commerciali.

Il secondo pilastro è la nozione di sviluppo, ignota nelle epoche precedenti: "s-viluppo"

significa, letteralmente, "togliere i viluppi" e dunque dilatare gli spazi di libertà dei singoli e delle

comunità. Proprio come ha titolato A. Sen il suo celebre saggio del 2000: "Sviluppo è libertà". Cosa

implica l'accettazione dell'idea di sviluppo? L'accumulazione di beni e risorse; cioè a dire il

processo di produzione non deve arrestarsi nel momento in cui si è prodotto quanto è necessario ai

bisogni della generazione presente. Si deve pensare, infatti, anche ai bisogni delle generazioni

future, accantonando, cioè risparmiando, risorse non solo per far fronte a imprevisti e calamità

naturali, ma anche per contribuire al benessere di chi viene dopo. Chiaramente, questa concezione

dell'accumulazione è legata alla nozione di tempo come kairos, e non già come chronos.

Il terzo pilastro di un'economia di mercato è la libertà di impresa: chiunque ha i talenti

(propensione al rischio; capacità innovativa; ars combinatoria) e il desiderio di fare l'imprenditore,

deve essere lasciato libero di perseguire il proprio beruf (avrebbe poi scritto Max Weber), senza

dover chiedere l'autorizzazione ad alcuna autorità, religiosa o civile che sia. E' l'emergenza della

figura carismatica dell'imprenditore a rompere l'ordine feudale fondato sulla triade: oratores,

bellatores, laboratores. E' vero che le parole impresa e imprenditore sono introdotte nel lessico

economico, per la prima volta, dall'economista irlandese Richard Cantillon in un saggio del 1730,

ma i concetti che quelle parole esprimono si concretizzano a far tempo dall'Umanesimo Civile. Dal

18

principio della libertà di impresa discende, come logica conseguenza, quello di competizione, la cui

funzione basilare è quella di portare in equilibrio domanda e offerta. Con la libertà di impresa,

infatti, non può esserci, alcun controllo a monte dei livelli di produzione delle varie categorie di

beni. Ciascun imprenditore porta al mercato le quantità di beni che ha congetturato (o sperato) di

poter vendere. La competizione serve allora a selezionare tra i produttori quelli più bravi; quelli cioè

che offrono la merce al migliore rapporto qualità-prezzo; gli altri dovranno cambiare linea di

produzione oppure scegliersi altri luoghi in cui esercitare la propria attività. (Chiaramente, in

un'economia centralmente pianificata non v'è bisogno alcuno di competizione).

L'ultimo pilastro dice del fine che un'economia di mercato deve proporsi di perseguire.

Storicamente, questo fine è stato dapprima il bene comune, inteso come produttoria dei beni

individuali. E' precisamente il fine del bene comune a qualificare l'economia di mercato di prima

generazione come economia civile di mercato. L'aggettivo "civile" rinvia alla civitas romana, un

modello di organizzazione sociale assai diverso da quello della polis greca. La civitas, a differenza

della polis, è una società includente di tipo universalistico. (Si rammenti che nell’agorà della polis

non tutti erano ammessi: donne, servi, incolti vi erano esclusi). Non deve dunque sorprendere se le

prime forme di welfare si siano realizzate in parallelo con la diffusione dell'economia civile di

mercato, come traduzione pratica del principio del bene comune. Si pensi alle gilde, alle

corporazioni di arti e mestieri, alle confraternite che gestivano ospedali e case di ricovero, alle

Misericordie (che sono state le prime organizzazioni di volontariato), ai Monti di Pietà dei

francescani nel Quattrocento italiano che combattevano, con i fatti, l'usura facilitando l'accesso al

credito dei non abbienti; e così via.

La stagione dell'economia civile di mercato è stata però di breve durata. In Italia, essa è

continuata, ma a tassi progressivamente decrescenti, fino al periodo dell'Illuminismo di marca sia

milanese (Verri, Beccaria e poi Romagnosi) sia napoletana (Genovesi, Galiani, Dragonetti,

Filangieri). Già a partire dal Seicento le cose iniziano a mutare. Decisiva a tale riguardo è stata

l'influenza del pensiero di Hobbes (1651) e dell'antropologia negativa che da esso prende avvio.

Con l'arrivo poi del contributo di Mandeville (1713) e soprattutto di Bentham (1789), il creatore

dell'utilitarismo, si realizza la svolta: il fine cui tende l'economia di mercato non è più il bene

comune, ma il bene totale, inteso - come Bentham aveva scritto - quale sommatoria dei beni

individuali. Accade così che i primi tre pilasti che sorreggono l'economia di mercato restano

nominalmente gli stessi; quel che muta è la loro interpretazione. La divisione del lavoro, nata per

includere tendenzialmente tutti gli uomini nell'attività lavorativa, diviene strumento per escludere i

meno dotati e soprattutto gli inefficienti; l'accumulazione, introdotta come espressione di solidarietà

intergenerazionale, viene invocata per accrescere la produzione di profitto; la competizione, pensata

19

come un cum-petere, si trasforma in concorrenza, per dare corpo all'aforisma hobbesiano "mors tua,

vita mea". Con l'avvento della rivoluzione industriale, infine, l'economia civile di mercato scompare

completamente dall'orizzonte per lasciare posto all'economia capitalistica di mercato. E la disciplina

stessa dell’“economia civile" diviene "economia politica". (Si noti: civile rinvia a "civitas", così

come politica rinvia a "polis").

Adam Smith - il cui impianto filosofico è quello dell'etica delle virtù di derivazione

aristotelica, di cui dirò nel prossimo paragrafo - è il primo a rendersi conto della "grande

trasformazione". Geniale e ammirevole il suo tentativo di far stare assieme sotto il medesimo tetto

concettuale le due versioni dell'economia di mercato, quella civile e quella capitalistica. Invero, il

senso profondo del teorema della mano invisibile è tutto qui: se ciascun agente persegue

razionalmente l'interesse proprio - come vuole la linea di pensiero Hobbes-Mandeville-Bentham sotto ben specifiche condizioni la mano invisibile del mercato trasforma gli egoismi individuali in

bene comune, proprio come gli umanisti civili volevano che il mercato facesse. Oggi sappiamo

perché quelle condizioni non possono mai darsi nella realtà, e quindi perché quel teorema è

divenuto di fatto inservibile per lo stesso pensiero neoliberista. La principale di tali ragioni è che il

teorema in questione funziona solamente quando si ha a che fare con i beni privati e quando non

esistono rilevanti esternalità pecuniarie (da non confondersi con le esternalità tecnologiche e con

quelle posizionali). Con beni pubblici e soprattutto con i commons (beni di uso comune) – beni la

cui rilevanza si accresce man mano che un paese avanza lungo il sentiero dello sviluppo – il

teorema della mano invisibile cessa di funzionare. In situazioni del genere, la smithiana virtù della

prudenza non basta più; bisogna attivare le virtù relazionali, la più importante delle quali è la

reciprocità.

Il tentativo riconciliatorio smithiano ha vita breve. Già a partire dai primi decenni

dell'Ottocento diviene a tutti evidente cosa comporta il passaggio dalla logica del bene comune a

quella del bene totale. Interessante, al riguardo, è la posizione di Marx. Non conoscendo la

distinzione tra mercato civile e mercato capitalistico e identificando l'economia di mercato con il

sistema capitalistico tout court, Marx non può che vedere nell'eliminazione del mercato il rimedio

allo sfruttamento e all'alienazione allora galoppanti. (Come si legge nel volume II de Il Capitale, il

mercato - la cui radice latina, mereo, rinvia a prostituzione - va tuttavia eliminato per via evolutiva e

non già rivoluzionaria, come farà poi Lenin in Russia. Si badi anche che il sottotitolo dell'opera

principe di Marx è: "Per la critica dell'economia politica").

Il mondo democratico non può certo accogliere una prospettiva di discorso del genere. Sulla

scia di importanti suggestioni, dapprima, di J.S. Mill e poi di A. Marshall l’alternativa che viene

avanzata è quella del welfare state, quale si realizzerà appieno nel Novecento. Per comprendere

20

perché il welfare state viene da subito salutato con favore occorre considerare che, come già

Aristotele aveva anticipato, la democrazia presuppone un certo grado di uguaglianza tra i cittadini

per poter funzionare. Pertanto, delle due l'una: o si riducono le diseguaglianze oppure si riduce la

pratica democratica. James Madison nei Federalist Papers aveva preferito questa seconda

soluzione; ma nel XX secolo continuare in quella direzione sarebbe stato troppo pericoloso, e pour

cause. Ebbene, il senso ultimo del welfare state è stato quello di aver reso socialmente e

politicamente accettabile l'economia capitalistica di mercato. Riduzione delle diseguaglianze e

riconoscimento dei diritti di cittadinanza è ciò che serve alla bisogna; quel che serve cioè per

garantire la crescita senza eccessive tensioni sociali. Alla mano invisibile del mercato si sostituisce

così la mano visibile (e pesante) dello Stato e quella riconciliazione che non era riuscita a Smith

riesce alfine a J.M. Keynes. (Per approfondire, si veda L. Becchetti, L. Bruni, S. Zamagni,

Microeconomia. Scelte, Relazioni, Economia Civile, Bologna, Il Mulino, 2010).

4.2

L'arrivo della globalizzazione, a partire dalla fine degli anni 70 del secolo scorso - è infatti

con il primo summit del G.6 a Rambouillet (Parigi) nel novembre 1975 che ha "ufficialmente"

inizio il processo di globalizzazione - modifica radicalmente il quadro. Le diseguaglianze

aumentano più che proporzionalmente rispetto all'aumento del reddito a livello sia transnazionale

sia intranazionale. (Cfr. Angus Madison, 2003). E tutto ciò senza che la spesa sociale pubblica sia

diminuita. Anzi. (Si pensi che in Italia, oltre il 50% del PIL è ancor'oggi generato dal settore

pubblico e la stessa spesa pubblica per il sociale è andata aumentando negli ultimi decenni, eccetto

che negli ultimissimi anni).

Cosa c'è dunque alla radice del "fallimento" (nel senso di failure) del welfare state? C'è che

questo modello si regge su un presupposto fallace; vale a dire sulla logica dei due tempi di

ascendenza kantiana: "facciamo la torta più grande e poi ripartiamola con giustizia". E' da qui che

discende la ben nota divisione di ruoli: al mercato (capitalistico) si chiede di produrre quanta più

ricchezza possibile, dato il vincolo delle risorse e della tecnologia, e senza soverchie preoccupazioni

circa il modo in cui questa viene ottenuta (perché "business is business" e "competition is

competition" – come a dire che la dimensione etica nulla ha a che vedere con l'agire economico);

allo Stato poi il compito di provvedere alla redistribuzione secondo un qualche criterio di equità,

quale quello di Rawls o di altri ancora. Eppure già il grande economista francese Leon Walras, alla

fine dell'Ottocento, aveva provveduto a "rispondere" a Kant scrivendo: "Quando porrete mano alla

ripartizione della torta non potrete ripartire le ingiustizie commesse per farla più grande".

Il limite notevole del vecchio welfare state è quello di accettare, più o meno supinamente,

che il mercato capitalistico segua appieno la sua logica, salvo poi intervenire post-factum, mediante

21

interventi ad hoc dello Stato, per mitigarne gli effetti indesiderati, ma lasciando intatte le cause. Si

osservi che il modello dicotomico di ordine sociale stato-mercato ha prodotto conseguenze nefaste

anche a livello culturale, facendo credere a studiosi e policy-makers che l'etica, mentre avrebbe

qualcosa da dire per quanto concerne la sfera della distribuzione della ricchezza, nulla c'entrerebbe

con la sfera della produzione, perché quest'ultima sarebbe governata dalle “ferree leggi del

mercato”.

Aver legittimato politicamente la separazione (e non già la distinzione) tra sfera economica e

sfera sociale, attribuendo alla prima il compito di produrre ricchezza e alla seconda il compito di

ridistribuirla è stata la grande "colpa" del welfare state. Perché ha fatto credere che una società

democratica potesse progredire tenendo tra loro disgiunti il codice dell'efficienza - che basterebbe a

regolare i rapporti entro la sfera dell'economico - e il codice della solidarietà che presiederebbe ai

rapporti intersoggettivi entro la sfera del sociale. Donde il paradosso che affligge le nostre società:

per un verso, si moltiplicano le prese di posizione a favore di disabili, di poveri di vario tipo, di chi

resta indietro nella gara di mercato. Per l'altro verso, tutto il sistema di valori (i criteri di valutazione

dell'agire individuale, lo stile di vita) è centrato sull'efficienza, sulla capacità cioè di generare valore

aggiunto mercantile. E’ oggi a tutti chiaro il contrasto fondamentale su cui si è retto finora il welfare

state. Si tratta del contrasto tra il rispetto dovuto alle persone in quanto individui – e quindi

essenzialmente diversi – e il rispetto dovuto alle stesse in quanto esseri umani – e quindi

essenzialmente eguali. Come ha scritto un liberal-democratico di rango, Michael Ignatieff (I bisogni

degli altri, Il Mulino, 1986): “Avremmo dovuto aspettarci che con la sanzione di una visione del

bene comune nel welfare state ci saremmo avvicinati gli uni agli altri. Il welfare state ha cercato di

realizzare la fraternità, dando a ciascun individuo il diritto di attingere alle risorse comuni. Tuttavia,

anche se si soddisfano i bisogni fondamentali di ognuno, non si soddisfa necessariamente il bisogno

di solidarietà sociale” (sic!, p. 133).

Non ci si deve allora meravigliare se oggi non solamente le diseguaglianze continuano ad

aumentare ma addirittura gli indicatori di felicità pubblica registrano diminuzioni costanti. Né c'è

da meravigliarsi se il principio di meritorietà viene confuso (maldestramente) con la meritocrazia,

come se si trattasse di sinonimi. (E dire che Aristotele fu il primo a scrivere che la meritocrazia è

pericolosa per la democrazia). Infine, non c’è da meravigliarsi se la reciprocità viene confusa con

l’altruismo e se i beni comuni vengono confusi con i beni pubblici.

La crisi fiscale dello Stato e l'allargamento della forbice tra risorse disponibili e

ampliamento della gamma dei bisogni - entrambi i fenomeni conseguenza sia della globalizzazione

sia della terza rivoluzione industriale, quella delle tecnologie info-telematiche - ha reso palese a tutti

la crisi entropica (e non già congiunturale) del welfare state. Ebbene, è in questo quadro che si

22

spiega la ripresa di interesse al modello civile di welfare, un modello che affonda le sue radici,

come si è detto, nell'economia civile di mercato. Oggi, sono soprattutto le c.d. scarsità sociali e non

tanto quelle materiali a fare problema nelle nostre società. Si pensi ai commons, beni di uso

comune come l'aria, l'acqua, le foreste, la conoscenza, ecc. Sappiamo che lo Stato non è attrezzato

per risolvere questo tipo di scarsità, come già F. Hirsch nel suo famoso libro del 1976 (I limiti

sociali allo sviluppo, Milano, Bompiani, 1986), aveva ampiamente dimostrato. E sappiamo anche

che non tutti i bisogni possono essere espressi in forma di diritti politici e sociali. Bisogni quali

quello di felicità, dignità, senso di appartenenza, di riconoscimento ecc., non possono essere

rivendicati come diritti di cittadinanza. Mai lo Stato potrà mettersi a capo di processi di

aggregazione della domanda che, soli, possono sortire l'effetto desiderato per rispondere alle nuove

scarsità. D'altro canto, anche le virtù tipicamente individuali (come la ricerca prudente del proprio

interesse) non danno la garanzia di saper affrontare la sfida dei beni comuni - come già Katharine

Coman aveva anticipato nel suo saggio sull'American Economic Review del 1911.

Per raccogliere e vincere tali sfide ci vogliono virtù di reciprocità, che esprimano da subito

un legame tra le persone. La prima di tali virtù è la fraternità. Si badi che mentre libertà e

uguaglianza sono valori individuali, la fraternità è un valore essenzialmente relazionale. Senza

riconoscimento dei legami che uniscono gli uni agli altri non si supera la "tragedy of commons" nel

senso di R. Hardin. Il welfare state, attribuendo al solo ente pubblico il compito di farsi carico della

giustizia distributiva, ha finito per creare un cuneo tra fraternità e solidarietà, e ora se ne vedono le

conseguenze.

4.3

Il nuovo welfare, che chiamo civile - e che ha poco a che spartire con la tedesca economia

sociale di mercato – deve allora recuperare ciò che durante l'ultimo secolo si è lasciato per strada.

Non ci sono solamente i beni privati e i beni pubblici; ci sono anche i beni comuni di cui si avverte

un crescente bisogno. Ecco perché accanto al principio dello scambio di equivalenti e al principio di

redistribuzione – bisogna dare spazio al principio di reciprocità, che né il nostro Codice Civile né la

nostra Carta Costituzionale prendono in considerazione. Quest'ultima ha bensì incorporato nel 2001,

nel Titolo V, il principio di sussidiarietà, ma se non si consente al principio di reciprocità di trovare

un suo spazio di azione entro il mercato - e non già fuori di esso, come oggi avviene salvo rare

eccezioni - la sussidiarietà continuerà a rimanere lettera morta. Tutt’al più, essa prenderà la forma

della compassione, pubblica o privata che sia. Eppure i nostri Costituenti avevano ben compreso il

punto qui sollevato. Ad esempio, l'art.42 della Costituzione sancisce che la proprietà è o pubblica o

privata. Ma l'articolo seguente riconosce che comunità di lavoratori o di utenti possano intestarsi

23

proprietà comuni; quanto a dire che si ammette la terza tipologia di proprietà – quella appunto

comune.

In buona sostanza, la transizione dal welfare state al welfare civile postula che si passi dal

binomio "pubblico e privato" al trinomio "pubblico, privato e civile", intervenendo con urgenza

sull'assetto istituzionale a livello sia giuridico (riforma del Libro I, titolo Il del Codice Civile; legge

quadro degli enti di terzo settore; riforma della normativa sulle mutue, ecc.) sia economicofinanziario (introduzione di strumenti finanziari per il civile; adeguamento delle regole di

funzionamento della concorrenza; creazione di una borsa sociale). A ben considerare, il senso

ultimo del nuovo Titolo V della nostra Carta Costituzionale e in particolare dell’art.118, è quello di

parlare a favore della costituzionalizzazione del civile. Invero, la distinzione, introdotta nella

modernità, tra pubblico e privato non fa più presa sulla realtà non solamente perché essa lascia fuori

segmenti importanti della società – come appunto non pochi dei soggetti del Terzo settore – ma

anche perché c’è conflazione tra le due sfere. Come osserva il costituzionalista tedesco G. Teubner,

(La cultura del diritto nell’epoca della cooperazione. Le costituzioni civili, Armando, Roma,

2005.), la conflazione deriva dalla circostanza che il contratto – che è lo strumento principe che

muove la sfera del privato – deve sempre più includere i problemi di carattere pubblico che esso

provoca. Ciò in quanto la contrattazione privata produce sempre esternalità pecuniarie (positive o

negative a seconda dei casi) che ricadono in capo a soggetti terzi rispetto alle parti in causa. La

ricerca di Teubner ci conferma che la società odierna può darsi ordini di tipo costituzionale che

emergono dalla società civile, e non solo dal corpo politico. Chiaramente, se si desidera che il

civile possa svolgere questa funzione integratrice, esso non può non porsi il problema dei modi

della propria rappresentanza, come sostengono E. Rossi et Al. nel cap.II.

In buona sostanza, chi ritiene che il modello di ordine sociale basato sulla dicotomia

pubblico-privato continui ad essere valido non ha bisogno di porsi il problema della rappresentanza

del civile, dal momento che quest’ultima viene, per così dire, incorporata ovvero sussunta nella

rappresentanza politica. Proprio come ancor oggi accade: il sistema politico vede il Terzo settore

come forza di sostegno agli attori politici in campo e non già come espressione di una modalità

nuova e originale di realizzare opere che hanno bensì ricadute sul pubblico, ma sono di natura

civile. Chi invece riconosce al Terzo settore un “potere istituente”, (M. Magatti, Il potere istituente

della società civile, Roma, Laterza, 2005), ed è convinto che, nelle attuali condizioni storiche, esso

già abbia acquisito la capacità di mirare ad un assetto costituzionale, deve ammettere che la

questione della rappresentanza non può essere ulteriormente procrastinata.

Su quale base poggia una tale preoccupazione? Sulla constatazione che il sistema politico

non riesce più ad assolvere il compito della rappresentanza dell’intera area del sociale. Infatti, la

24