Compendio di

Diritto

tributario

Raffaello Lupi

in questa collana:

Compendio di Diritto Penale – Parte Generale

Compendio di Diritto Penale – Parte Speciale

Compendio di Diritto Costituzionale

Compendio di Ordinamento e Deontologia Forense

Compendio di Diritto dell’Unione Europea

Compendio di Diritto del Lavoro

Compendio di Diritto Civile

Compendio di Procedura Civile

Compendio di Diritto Internazionale Privato

Compendio di Diritto Amministrativo

Compendio di Procedura Penale

Compendio di Diritto Ecclesiastico

Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici

© Copyright – DIKE Giuridica Editrice, S.r.l. Roma

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione

con qualsiasi mezzo (compresi i film, le fotocopie), nonché

la memorizzazione elettronica, sono riservate per tutti i Paesi.

Copertina

Chiara Damiani

Realizzazione editoriale

Studio Editoriale Cafagna, Barletta

Finito di stampare nel mese di giugno 2014

Indice generale

Premessa

I due volti della tassazione,tra aziende e uffici tributari......... XI

parte prima

DETERMINAZIONE TRIBUTARISTICA DELLA RICCHEZZA

TRA ISTITUZIONI, AZIENDE E INDIVIDUI

Capitolo 1

PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI NEL FINANZIAMENTO DELLA

SPESA PUBBLICA: IMPOSTE E DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA TRA UFFICI TRIBUTARI E AZIENDE...............................................3

1.1. Fiscalità e tassazione dalle “entrate patrimoniali” ai tributi................................3

1.2. La finanza tributaria: il riferimento delle “imposte” alla ricchezza e le

sue esigenze logiche di determinazione...........................................................4

1.3. Uffici pubblici e gruppi intermedi nella valutazione preindustriale della

ricchezza .......................................................................................................6

1.4. Segue: la determinazione ragionieristica della ricchezza attraverso le

aziende ..........................................................................................................7

1.5. Segue: differenza tra tassazione attraverso le aziende e c.d. “autotassazione”............8

1.6 Segue. Disorientamento tributario e bagaglio economico-sociale di pub

blica opinione e classi dirigenti........................................................................9

1.7. Segue. Le divagazioni sul rapporto “stato –mercato” e sugli effetti eco

nomici dei tributi: “pressione fiscale”, “redistribuzione” e determina

zione della ricchezza.....................................................................................10

1.8. Determinazione della ricchezza tra diritto ed economia: beneficio

sacrificio, redditi, consumi e costi..................................................................11

1.9. Determinazione della ricchezza tra esigenze logiche e gettito........................13

1.10.Tipologie economico-giuridiche di imposte e relativo gettito........................14

1.11. Segue. Tipologie di tributi e criteri di determinazione della ricchezza.............14

IV

Compendio di Diritto Tributario

Capitolo 2

RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE NELLA DETERMINAZIONE TRIBUTARISTICA DELLA RICCHEZZA .................................................16

2.1. La funzione organizzativa e garantistica della legislazione tributaria (ri

serva di legge e statuto del contribuente) ......................................................16

2.2. Il richiamo alla determinazione della ricchezza nell’art. 53 della Costi

tuzione e l’equivoco della “capacità contributiva globale individuale”.............19

2.3. Tassazione attraverso le aziende come illusione di poter amministrare

per legge: il diritto tributario sostanziale........................................................21

2.4. Segue: la sopravvalutazione della legislazione nell’autotassazione.....................23

2.5. Determinazione della ricchezza e controllo della Corte costituzionale ..........25

2.6. Libertà comunitarie, vincoli al legislatore tributario e determinazione

della ricchezza..............................................................................................26

Capitolo 3

DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA TRA TASSAZIONE ATTRAVERSO LE AZIENDE E AUTOTASSAZIONE (PUNTI FORTI DELL’ADEMPIMENTO E DELL’EVASIONE)..................................................................................................................29

3.1. Le aziende come “corpi sociali intermedi” nella determinazione della

ricchezza .....................................................................................................29

3.2. Rigidità gestionali come strumento di determinazione della ricchezza

attraverso le aziende......................................................................................31

3.3. La riutilizzazione di documenti contabili per la determinazione tri

butaristica della ricchezza..............................................................................35

3.4. Ulteriori adempimenti esclusivamente tributari: scontrini, dichiarazioni

e versamenti..................................................................................................37

3.5. Tassazione attraverso le aziende di ricchezza di terzi:“contribuenti di

diritto” e “di fatto” tra rivalse, ritenute, segnalazioni e controversie pri

vate con oggetto tributario............................................................................41

3.6. Segue. Il sostituto d’imposta come strumento di tassazione delle somme

erogate a terzi (ritenute alla fonte tra funzione esattiva e segnaletica)..............43

3.7. La ricchezza fiscalmente non registrata, a beneficio dei titolari di orga

nizzazioni aziendali (ipotesi sulla “grande evasione”)......................................47

3.8. Costo dei tributi, “cunei fiscali”, concorrenza sleale e ricchezza non re

gistrata per finalità aziendali..........................................................................51

3.9. Qualificazione giuridica della ricchezza registrata e logiche dell’inter

pretazione nella tassazione attraverso le aziende (le “simmetrie concet

tuali” tra soggetti diversi e tempi diversi) ......................................................54

3.10. Segue: Evasione interpretativa, pianificazione fiscale ed elusione come ti

pici comportamenti aziendali (rinvio alle contestazioni interpretative co

me “diversivi istituzionali”)...........................................................................58

3.11. Evasione internazionale tra contestazioni interpretative e ricchezza non

registrata.......................................................................................................63

indice

V

3.12.Riepilogo: simmetrie della tassazione attraverso le aziende ed “arbi

traggi”, tra correttezza sistematica, elusioni e frodi.........................................64

3.13. Dove le aziende non arrivano: l’inutile “ragionierizzazione” dei lavora

tori indipendenti (il diversivo della “contabilità fiscale”) ................................66

3.14.Mancata registrazione degli incassi nel lavoro indipendente verso con

sumatori finali...............................................................................................68

3.15. La crescente “ricchezza non osservabile”, discontinua, collaterale, anche

di sopravvivenza............................................................................................70

3.16. Professionisti tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli uffici:

prospettive per un loro uso più efficiente.......................................................73

Capitolo 4

Determinazione della ricchezza, studiosi, pubblica

opinione e spiegazioni dell’evasione fiscale................................77

4.1. Conferme macroeconomiche della prevalenza dell’evasione da ricchez

za non registrata............................................................................................77

4.2. Utilità della propaganda nell’autotassazione ed esagerazioni controproducenti.........................................................................................................79

4.3.Mancata spiegazione della determinazione della ricchezza ai fini tri

butari: lo “pseudonormativismo” accademico................................................81

4.4. Segue: impossibilità di avere spiegazioni organiche da altri studiosi so

ciali, dai professionisti, dalle istituzioni, dai mezzi di informazione..................91

4.5. I riferimenti sensati, ma semplicistici, al “senso civico”, alle “aliquote”,

al “contrasto di interessi”, alla “ragionierizzazione delle stime”.......................94

4.6. Segue: le spiegazioni politicamente strumentali e socialmente laceranti ..........97

4.7. Spiegazioni istituzionalistiche in una cornice di unità del diritto e col

legamento con altre scienze sociali.............................................................. 100

Capitolo 5

LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE TRA RICCHEZZA NON REGISTRATA E CONTESTAZIONI INTERPRETATIVE ........... 105

5.1. Poteri amministrativi ed entrate pubbliche (tariffe, tasse in senso stretto,

monopoli, contributi, imposte etc...) ........................................................... 105

5.2. Le istituzioni tributarie (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza –

uffici comunali – concessionari, etc.) .......................................................... 108

5.3. Le amministrazioni tributarie tra immagine istituzionale e protezione

del singolo.................................................................................................. 110

5.4. Le istruzioni ai contribuenti come funzione amministrativa tributaria

(modulistica, assistenza e interpretazioni amministrative).............................. 114

5.5. L’acquisizione delle dichiarazioni, e il loro controllo di correttezza for

male e documentale.................................................................................... 116

5.6. Indagini interne e internazionali, relativi vizi e poteri di verbalizzazio

ne amministrativa........................................................................................ 117

VI

Compendio di Diritto Tributario

5.7. Gestione dei dati e finalità del controllo valutativo degli uffici: la “tax

compliance” ............................................................................................... 121

5.8. Empirismo probabilistico e valutativo nella determinazione della ric

chezza non registrata. (Le questioni di fatto nel diritto tributario)................ 125

5.9. Segue: necessità di coordinamento tra controlli contabili e valutativi:

gli “indizi contabili”.................................................................................... 126

5.10. Stima della ricchezza non registrata, discrezionalità e “indisponibilità”

del credito tributario................................................................................... 128

5.11. Segue. I sospetti di connivenza o negligenza come ostacolo a una sere

na valutazione della ricchezza...................................................................... 130

5.12. Segue. Inadeguatezze della normativa sulla prova della ricchezza non

registrata (ambiguità dei concetti di accertamento analitico contabile e

induttivo extracontabile)............................................................................. 133

5.13.Valutazione amministrativa della ricchezza non registrata, tra indizi fisi

co-economici e studi di settore (rinvio agli indizi finanziari al par. 5.16).......... 135

5.14.Tenore di vita e spesa “privata” come indizio di ricchezza non registra

ta (accertamenti “sintetico-redditometrici”)................................................. 140

5.15. Quale intervento amministrativo su manifestazioni collaterali o spora

diche di ricchezza?...................................................................................... 142

5.16. Incroci, banche dati, e tracciabilità: illusioni e realtà su altri “indizi contabili”.......................................................................................................... 145

5.17. Le aziende come paradossale capro espiatorio dei malesseri creati dal

loro ruolo di “esattori del fisco” ................................................................. 146

5.18.Richiami ed esemplificazioni sulle contestazioni interpretative: la dif

ficile difesa contro “l’inferno del dichiarato”................................................ 148

5.19. Segue: il controproducente controllo obbligatorio delle grandi aziende:

quando i controlli fiscali “si sprecano”......................................................... 151

5.20. La tassazione per condono: una conferma della tendenza ad “ammi

nistrare per legge”....................................................................................... 154

Capitolo 6

SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE ................................................................................................................. 157

6.1. I provvedimenti amministrativi degli uffici tributari..................................... 157

6.2. Segue: motivazione e prova della richiesta dei tributari................................. 160

6.3. Provvedimenti degli uffici tributari verso coobbligati solidali e con

tribuenti di fatto......................................................................................... 162

6.4. Il contenzioso amministrativo: accertamento con adesione, conciliazio

ne giudiziale, “mediazione” e prospettive..................................................... 164

6.5. Segue. Inadeguatezze del ricorso in opposizione e necessità di ulteriori

livelli di responsabilità: prospettive della “mediazione tributaria” .................. 167

6.6. Le varie funzioni del ritiro degli atti in autotutela, tra correzione, abbat

timento e definitivo abbandono.................................................................. 170

indice

VII

6.7.Il contenzioso giurisdizionale: controllo dell’istituzione amministrati

va o suo motivo di paralisi?......................................................................... 170

6.8. Segue: reclutamento dei giudici e avvio del processo.................................... 173

6.9. La procedura: difficile coesistenza tra sostanza impugnatoria ed ispira

zione civilistica........................................................................................... 177

6.10. Il fallimento della “via giurisdizionale alla determinazione della ricchez

za”: ostacoli al funzionamento degli uffici e possibili vie di uscita................. 182

6.11.Riscossione coattiva ed evasione da riscossione (l’esattore – Equitalia

come diversa autorità amministrativa esattrice delle imposte)....................... 186

6.12. La “sicurezza della riscossione” e la sua celerità in pendenza di ricorso......... 189

6.13. Impossibilità di rimpiazzare con inasprimenti sanzionatori l’insuffi

cienza dei controlli 1) le sanzioni amministrative......................................... 191

6.14. Segue: 2 Il confuso palliativo penaltributario tra mancata registrazione

della ricchezza e contestazioni interpretative................................................ 195

PARTE SECONDA

IL REGIME DELLA RICCHEZZA REGISTRATA

Capitolo 7

I REDDITI E I CONSUMI DETERMINATI UNITARIAMENTE ATTRAVERSO LE AZIENDE ............................................................................... 201

7.1. La determinazione unitaria dei consumi e dei redditi nella tassazione

attraverso le aziende: Iva e imposte dirette................................................... 201

7.2. Imposte sui consumi: dalla visibilità materiale delle merci a quella con

tabile del “valore aggiunto” (l’IVA).............................................................. 203

7.3. Segue: le tecniche per raggiungere il consumo tra detrazione e “non imponibilità”................................................................................................... 205

7.4. L’IVA nei rapporti internazionali e intracomunitari..................................... 208

7.5. Il concetto di “impresa fiscale”, tra aziende, “lavoratori indipendenti”

ed enti “no profit”....................................................................................... 210

7.6.Operazioni attive “tipiche” (“cessioni di beni” e “prestazioni di servi

zi”) tra “volume d’affari” (o di ricavi) e “valore aggiunto”............................ 212

7.7. Supporti documentali delle operazioni attive, dei costi e dei consumi

(registrazioni, fatture, scontrini, note di credito)........................................... 213

7.8. Segue: dai documenti ai libri contabili (richiami e integrazioni rispetto

ai paragrafi 3.3-3.4)..................................................................................... 216

7.9. L’inerenza nelle imposte sui redditi e nell’IVA: 1) la distinzione tra costi

e consumi................................................................................................... 219

7.10. Segue: 2) Inerenza e operazioni attive non soggette a tributo – deduzio

ne interessi passivi....................................................................................... 221

7.11. Principali elementi rilevanti ai fini della dell’IVA e principio di onni

comprensività delle imposte sui redditi........................................................ 223

VIII

Compendio di Diritto Tributario

7.12. Il momento impositivo nella tassazione attraverso le aziende (cassa,

competenza, irrilevanza delle mere valutazioni: rinvio alle operazioni

straordinarie)............................................................................................... 224

7.13. Il valore fiscalmente riconosciuto e l’esposizione in bilancio dei beni di

impresa, tra criteri patrimoniali e reddituali ................................................ 226

7.14.Valutazioni fiscali di fine esercizio e rapporti col bilancio............................. 229

7.15. Le valutazioni del patrimonio di fine esercizio 1) ammortamenti e accantonamenti.............................................................................................. 232

7.16. Le valutazioni di fine esercizio: 2) rimanenze di beni e servizi...................... 233

7.17. Coordinamento tra tassazione delle società e dei soci................................... 234

7.18. I criteri di collegamento della ricchezza al territorio nazionale.................... 237

7.19. Segue: simmetrie fiscali e rapporti internazionali, concorrenza fiscale

dannosa, transfer price, cfr............................................................................ 238

7.20.Realizzo e neutralità nelle operazioni straordinarie d’impresa...................... 241

7.21. Determinazione tributaristica della ricchezza e procedure concorsuali......... 243

Capitolo 8

ATTIVITÀ “NON AZIENDALI”: PROFESSIONI LIBERALI, LAVORO

DIPENDENTE, AGRICOLTURA, FABBRICATI, RISPARMIO E ATTI

OCCASIONALI.................................................................................................. 246

8.1. Le modeste specificità rispetto all’impresa del lavoro autonomo “professionale”................................................................................................... 246

8.2.Ricchezza agricola tra catasto e IVA (tracce di forfettizzazione nella tas

sazione attraverso le aziende?)...................................................................... 247

8.3.Tassazione ragionieristico-documentale del lavoro dipendente..................... 249

8.4.Redditi dei fabbricati e fiscalità immobiliare: l’importanza delle se

gnalazioni dell’inquilino.............................................................................. 251

8.5.Tassazione attraverso le aziende di redditi di capitale e plusvalenze finanziarie..................................................................................................... 252

8.6. Le principali ipotesi residuali (“redditi diversi”)........................................... 255

Capitolo 9

REALITÀ E PERSONALITÀ DEI TRIBUTI: DAL RISULTATO DELLE

ATTIVITÀ ALLE IMPOSTE DOVUTE ............................................................ 256

9.1. I flussi reddituali nell’IRES, nell’IRPEF e nell’IRAP................................... 256

9.2.Realità e personalità dei tributi: concetti generali........................................ 257

9.3. La personalità dell’IRPEF: riporto perdite, oneri deducibili, detrazioni

e “contrasto di interessi”.............................................................................. 258

9.4. Segue. Calcolo dell’imposta, progressività delle aliquote e personalità

del tributo.................................................................................................. 260

9.5. Limitata rilevanza della pluriennalità dei redditi ai fini della limita

zione della progressività .............................................................................. 261

9.6. L’IRAP come esempio di tassazione attraverso le aziende............................ 262

indice

IX

Capitolo 10

“TRIBUTI MINORI” TRA TASSAZIONE ATTRAVERSO GLI UFFICI E LE AZIENDE.............................................................................................. 265

10.1.Una geografia dei “tributi minori”............................................................. 265

10.2. I tributi sugli atti giuridici solenni o visibili................................................ 266

10.3. Istituzioni e organizzazioni nella tassazione dei documenti giuridici

(bollo e concessioni pubbliche).................................................................. 268

10.4. “Ricchezza patrimoniale”e difficoltà di una sua gestione “attraverso

le aziende” ................................................................................................ 269

10.5. Successioni e donazioni: una difficile determinazione di ricchezza pa

trimoniale, senza l’aiuto delle aziende......................................................... 271

10.6.Altri tributi speciali su consumi di determinati beni e servizi (inclu

so accise e dogane)..................................................................................... 273

10.7. La metamorfosi comunitaria dei tributi doganali......................................... 274

10.8.Tributi locali tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli uf

fici: aspetti tributari del “federalismo fiscale”............................................... 275

10.9. La tassazione patrimoniale locale sugli immobili (ICI e IMU)..................... 277

10.10. Aspetti concettuali di altri “tributi minori”................................................. 278

Premessa

I due volti della tassazione,

tra aziende e uffici tributari

Q

uesto volume cerca di non appiattirsi sulla “legislazione tributaria” e gli altri “materiali

normativi”, ponendosi nell’ottica classica del diritto come studio di istituzioni pubbliche.

Sotto questo profilo la particolarità del diritto tributario degli ultimi decenni è proprio la provenienza della maggior parte del gettito attraverso un coinvolgimento “solo potenziale” degli uffici

tributari. Si tratta della “tassazione attraverso le aziende”, cioè dell’’utilizzazione in chiave

tributaria della contabilità gestionale delle organizzazioni aziendali. Facendo leva sui documenti

e le registrazioni contabili, lo stato determina senza fatica la ricchezza che transita attraverso le

aziende. Si tratta soprattutto di ricchezza di consumatori, collaboratori dipendenti e autonomi,

ovvero risparmiatori, di gran lunga prevalenti rispetto alla ricchezza dei titolari dell’azienda, cioè

i profitti. Attraverso questo caso tipico di esternalizzzione di pubbliche funzioni (come la determinazione della ricchezza ai fini tributari) viene però individuata solo una parte della ricchezza.

Il tradizionale intervento valutativo degli uffici tributari resterebbe infatti necessario per la sostanziosa quota di ricchezza che non transita dalle aziende, ma resta di “lavoro indipendente verso

consumatori finali”, oppure che viene acquisita direttamente dal titolare dell’azienda, che scavalca

a danno del fisco le procedure da lui stesso dettate per controllare i dipendenti.

Si crea in questo modo non solo una falla economica nel gettito, ma anche una falla politica

perché la pubblica opinione avverte una sperequazione fiscale, non voluta e incontrollata, collegata

alla diversa visibilità delle forme di ricchezza. E’ un fenomeno che la pubblica opinione, senza

punti di riferimento tra gli studiosi, neppure riesce a mettere a fuoco, divagando su spiegazioni

confuse, come gli effetti economici dei tributi, la disonestà e l’onestà, l’eccessività delle aliquote,

l’inefficienza della spesa pubblica, fino al fantomatico “partito degli evasori”. Nessuno capisce che,

molto serenamente, la causa principale è la diversa esposizione della ricchezza al più efficiente

esattore del fisco, cioè le organizzazioni aziendali. Ne nascono sperequazioni, recriminazioni e

polemiche, alla base di inconcludenti e pluridecennali interventi legislativi, che riflettono la confusione delle classi dirigenti e delle istituzioni. La diversa determinabilità della ricchezza dovrebbe

essere fronteggiata dagli uffici tributari, il cui compito è però ostacolato sia dalle drammatizzazioni

suddette sia dal mancato coordinamento teorico tra i già indicati criteri ragionieristici e la secolare

tradizione estimativa. Persino la definizione del sistema come ”autotassazione” è riduttiva rispetto

alla sostanza del fenomeno, perché non valorizza l’importanza di un intervento valutativo degli

uffici, adeguatamente sistematico, sulla ricchezza non intercettata dalle aziende. Questo spiega

la necessità di un volume “di diritto” , che eviti da un lato la parafrasi normativa e dall’altro la

dispersione nella casistica professionale, inquadrando per gli operatori del diritto i veri problemi

della determinazione dei tributi.

Il primo capitolo del volume innesta la suddetta utilizzazione delle aziende sugli aspetti strutturali, storici, stabili, della tassazione come esercizio di potere “politico-amministrativo” ; rispetto

XII

Compendio di Diritto Tributario

a quest’ultimo è importante la prospettiva del legislatore, cioè della politica, su cui si sofferma il

capitolo secondo: in quella sede emerge che la preoccupazione della politica non è sistematizzare i concetti della determinazione tributaristica della ricchezza, ma perseguire al meglio gettito,

consenso, coesione sociale, principi costituzionali e obblighi europei. Seguono (capitolo terzo) i

comportamenti delle istituzioni private (aziende) e degli individui, sulle decisioni di quanta parte

della ricchezza registrare fiscalmente e come inquadrarla giuridicamente. Inizia al capitolo quarto

l’esame di come le istituzioni, gli studiosi, le classi dirigenti, le associazioni di categoria, gli organi

di informazione, e più in generale la pubblica opinione reagisce ai problemi indicati sopra. Questa

reazione, confusa e disorientata, è il punto di riferimento delle istituzioni di settore, analizzate al

successivo capitolo quintoLa valutazione, da parte del fisco, della ricchezza non registrata, è ostacolata dal diffuso preconcetto che essa debba svolgersi con la precisione ragionieristica tipica delle

aziende. Vi contribuisce una degenerazione del principio di legalità, che spinge i pubblici uffici a

non assumersi iniziative né responsabilità di stima della ricchezza, mentre la determinazione della

ricchezza non dichiarata è strutturalmente valutativa. Sono deficit culturali che rendono poco sistematico, e dispersivo, l’intervento degli uffici. Che preferiscono le contestazioni interpretative su come

i contribuenti hanno inquadrato la ricchezza registrata. Da questi fattori emerge un contenzioso

enorme, che dovrebbe essere gestito più in via amministrativa che giurisdizionale, conformemente

alla matrice della materia.

Nella parte seconda si esamina il sistema delle imposte, sotto il profilo del regime della ricchezza fiscalmente registrata, trattando in parallelo la tassazione dei redditi e dei consumi (IVA)

attraverso le aziende.

Il libro non si dirige ai casi particolari dei professionisti, e proprio per questo può servire anche

a loro, nonché a tutti gli operatori del diritto, come premessa per comprendere i nodi reali della

tassazione in generale, ed in Italia in particolare. Dove le spiegazioni legalistico-processuali hanno

portato il settore nel caos più totale, rendendo necessario per la pubblica opinione e le classi dirigenti

un nuovo punto di riferimento “amministrativistico-economico”; in cui cioè il diritto amministrativo si intreccia con l’oggetto economico della determinazione della ricchezza. La riscoperta e la

valorizzazione della matrice amministrativistica del diritto tributario è infatti uno degli obiettivi

cui questo testo vuole contribuire, assieme ai siti internet www.giustiziafiscale.com e www.fondazionestuditributari.com.

parte prima

DETERMINAZIONE TRIBUTARISTICA

DELLA RICCHEZZA TRA ISTITUZIONI,

AZIENDE E INDIVIDUI

Capitolo 1

PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI

NEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA:

IMPOSTE E DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA

TRA UFFICI TRIBUTARI E AZIENDE

Sommario: 1.1. Fiscalità e tassazione dalle “entrate patrimoniali” ai tributi – 1.2. La finanza tributaria: il

riferimento delle “imposte” alla ricchezza e le sue esigenze logiche di determinazione – 1.3. Uffici

pubblici e gruppi intermedi nella valutazione preindustriale della ricchezza – 1.4. Segue: la determinazione ragionieristica della ricchezza attraverso le aziende – 1.5. Segue: differenza tra tassazione attraverso

le aziende e c.d.“autotassazione” – 1.6 Segue. Disorientamento tributario e bagaglio economico-sociale

di pubblica opinione e classi dirigenti – 1.7. Segue. Le divagazioni sul rapporto “stato –mercato” e sugli

effetti economici dei tributi: “pressione fiscale”, “redistribuzione” e determinazione della ricchezza –

1.8. Determinazione della ricchezza tra diritto ed economia: beneficio-sacrificio, redditi, consumi e

costi – 1.9. Determinazione della ricchezza tra esigenze logiche e gettito – 1.10.Tipologie economicogiuridiche di imposte e relativo gettito – 1.11. Segue. Tipologie di tributi e criteri di determinazione

della ricchezza

1.1. Fiscalità e tassazione dalle “entrate patrimoniali” ai tributi

I tributi riguardano, da millenni, l’attività dei pubblici poteri, cioè dell’espressione

politica di un gruppo sociale che, attraverso suoi funzionari o suoi incaricati chiede

una prestazione agli individui, direttamente o attraverso altri gruppi sociali “intermedi”.

L’intervento, attuale o potenziale, di autorità amministrative, o loro incaricati, è

quindi strutturale, caratterizzante, della materia.

Si può anche fare a meno dei tributi quando la spesa pubblica (difesa, sicurezza, infrastrutture, sanità, etc.) può essere finanziata con altri tipi di entrate, derivanti da un patrimonio pubblico, come l’affitto delle terre, lo sfruttamento delle

miniere, frequente nei moderni paesi petroliferi. Anche per questo la tassazione

è solo una parte della fiscalità, costituita dall’insieme delle entrate e delle spese

pubbliche. Alla fiscalità, più che alla tassazione (che potrebbe come detto anche

mancare) si addice l’aforisma di Beniamino Franklin, secondo cui nulla è certo,

meno la morte e le tasse.

4

Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui

Oltre che dal suddetto sfruttamento di un “patrimonio pubblico”, entrate

possono derivare dalla remunerazione di servizi specifici resi agli utenti di servizi

pubblici (tariffe, secondo il principio del beneficio, di cui già al par. 1.8 e quindi 5.1),

dall’esercizio di funzioni pubbliche (tasse in senso stretto par. 5.1), e infine dalle

vere e proprie “imposte”, collegate a manifestazioni di ricchezza (ed oggi prevalente

fonte di entrata).

Lo sfruttamento del patrimonio comune era, nell’area soggetta al controllo del gruppo, il primo nucleo della “finanza patrimoniale”; si pensi all’uso collettivo delle risorse

naturali come la cacciagione e i corsi d’acqua, poi la legna, ed infine i terreni agricoli, le

miniere, i pascoli, le infrastrutture stradali o portuali; questo patrimonio comune, gestito

attraverso la politica, era chiamato “erario” o “fisco”. Dal suo sfruttamento derivavano entrate, che consentivano di accumulare metalli preziosi, anch’essi appartenenti al

“tesoro”.

Questo patrimonio, tipico della c.d. “finanza patrimoniale”, e non ancora “tributaria”, poteva alimentarsi in molti altri modi, tutti in ultima analisi basati sulla forza del

gruppo; c’erano anche prede belliche, tributi imposti ai popoli vinti, riscatti di nemici

catturati, concessioni per attività economiche, come i commerci d’oltremare, confische a individui o sottogruppi caduti in disgrazia, sanzioni per piccole irregolarità,

contributi spontanei di personaggi illustri o facoltosi, destinati a conseguire titoli nobiliari, investiture religiose o visibilità politica.

Costituiva una fonte di finanziamento anche il monopolio della monetazione,

un tempo attraverso la diminuzione del contenuto di metallo prezioso, e oggi – semplicemente – stampando moneta per finanziare la spesa o emissioni di debito pubblico;

quest’ultimo può anche essere alimentato mediante prestiti c.d. forzosi.

La “forza”, connessa all’autorità politico-amministrativa, caratterizza la maggior parte di queste entrate, prima di tutto verso il nemico esterno, ma anche all’interno del gruppo. Già nella finanza patrimoniale emergono i profili autoritativi e amministrativistici tipici della tassazione. Se persino i patrimoni privati esistono in base

a un riconoscimento della collettività, quello “pubblico” appartiene “alla collettività”,

ed è utilizzato nelle forme tipiche del diritto amministrativo, come la “concessione”.

A maggior ragione il potere amministrativo caratterizza le confische, le espropriazioni,

le sanzioni e la monetazione, come pure quelle organizzazioni di servizi pubblici cui si

connettono le entrate “tariffarie” (par. 5.1).

1.2. La finanza tributaria: il riferimento delle “imposte” alla ricchezza e

le sue esigenze logiche di determinazione

La finanza patrimoniale, descritta al paragrafo precedente, era insufficiente a coprire

le spese pubbliche, si era costretti ad introdurre “imposte”, cioè tributi commisurati

a manifestazioni di ricchezza. Emerge quindi il carattere “socialmente residuale”. Per questo, se da un lato al pubblico potere piace avere margini di intervento

(quindi spendere) al tempo stesso le imposte sono politicamente sgradite alla base

CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI

5

consensuale del potere politico, salva la percezione di necessità gravi, come guerre o

altre calamità.

Al diritto tributario interessano soprattutto i criteri giuridici per determinare le

imposte, commisurate per natura a manifestazioni di ricchezza. Quest’ultima deve prima di tutto essere determinata, il che è sempre tradizionalmente avvenuto, da parte

di pubblici uffici o di loro emissari, con metodi tradizionalmente valutativi. Ciò

può avvenire solo attraverso un’iniziativa concreta sufficientemente sistematica, anche

se non diretta a tutti, secondo un filo conduttore del testo, ripreso al par. 1.5.

La richiesta dell’imposta, infatti, non può fare leva sulla mancata erogazione di un

servizio pubblico agli inadempienti, e deve quindi prevedere una richiesta autoritativa,

da parte delle pubbliche autorità.

La coercizione amministrativa è meno importante nei piccoli gruppi sociali

dove le necessità collettive sono avvertite, ci si osserva reciprocamente, e ci si chiede

cosa fa ognuno per il gruppo. L’intervento di pubblici uffici diventa sempre più importante nella misura in cui il gruppo diventa più numeroso, e gradualmente si attenua la

percezione dell’utilità del tributo per il bene comune.

Possono esserci anche contributi personali all’organizzazione sociale, e questo

spiega le esenzioni fiscali esistenti, nelle società preindustriali, per i guerrieri e i dirigenti politico-religiosi, dediti all’organizzazione della collettività. Le stesse ragioni,

all’inverso, spiegavano i maggiori oneri tributari a carico di categorie sociali esonerate

dal servizio militare per ragioni, ad esempio, etniche o religiose.

Questi privilegi e aggravi tributari divennero gradualmente anacronistici col

passare del tempo; con l’illuminismo, la rivoluzione francese e l’età liberale si affermò

sempre più l’idea di una tassazione commisurata alla ricchezza nelle sue varie manifestazioni, su cui già il prossimo paragrafo 1.3.

Qui parleremo di “ricchezza” per indicare “entità economicamente valutabili”, intese in senso aggregato, non riferito a singoli individui, riferibile quindi anche ai

magri consumi dell’indigente che acquista un po’ di cibo al supermercato, al salario di

un operaio o al modesto reddito di un artigiano. La maggior parte della ricchezza di

un paese, da sempre, si distribuisce sulla massa della popolazione, in gran parte povera,

ma presso cui si colloca la maggior parte della ricchezza liquida del paese (vedremo ai

par. 7.13 e 7.20 che l’avviamento delle aziende non è invece liquido, rappresentando

l’attualizzazione di redditi futuri).

La determinazione della ricchezza è quindi il principale passaggio che giustifica

concettualmente il diritto tributario come disciplina giuridica; la decisione sulla parte

di ricchezza da prelevare a titolo di imposta è infatti più “politica” che “giuridica” e

dipende da un articolato insieme di variabili che non dipendono dai tributaristi.

La determinazione della ricchezza accompagna logicamente la richiesta delle imposte. Nel termine imposta è contenuta l’idea di un potere, di qualcuno che “imponga”

di pagare, con una richiesta autoritativa legittimata dalla presenza di ricchezza.

La determinazione della ricchezza comporta una serie di esigenze come la precisione, la snellezza, la semplicità, l’effettività, ed altre, da riferire alle informazioni

disponibili sulla ricchezza di riferimento.

6

Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui

La “precisione” spinge a valorizzare al meglio le informazioni disponibili, che

possono essere economico-materiali o giuridico-contabili, nei termini indicati

al prossimo paragrafo, per l’era preindustriale, nonché ai paragrafi 1.4.-1.8.-1.10 per i

giorni nostri. La precisione va però contemperata con la semplicità e la sistematicità,

necessarie a perseguire la perequazione tributaria, cioè una tassazione non troppo

squilibrata su contribuenti diversi e ricchezze similari.

Su questo sfondo si inseriscono ulteriori esigenze, più giuridiche (anche se non

legislative), come la certezza e stabilità dei rapporti, intesa come prevedibilità dei

comportamenti delle istituzioni, la possibilità dei privati di interloquire con gli uffici tributari, e – se necessario – di difendersi davanti a giudici, le cautele contro evasioni

e stratagemmi per ridurre il carico tributario.

Su questi “principi di settore”, derivanti dalla forza delle cose, si inseriscono poi gli

effetti economici delle imposte, sul piano politico del gettito, della sopportabilità

dei tributi, della promozione dell’attività economica (definita variamente in termini

di “sviluppo” e “crescita”), del sostegno ad attività o servizi socialmente meritevoli.

Quello degli effetti delle imposte è chiaramente un momento logico successivo a quello

della determinazione della ricchezza.

1.3. Uffici pubblici e gruppi intermedi nella valutazione preindustriale

della ricchezza

Incrociando le esigenze indicate al paragrafo precedente (precisione, semplicità, etc.)

si possono capire e spiegare tutte le fasi della tassazione nel tempo, iniziando dall’economia agricolo-artigianale (preindustriale). In quest’epoca la ricchezza era prodotta essenzialmente attraverso l’agricoltura, l’allevamento e l’artigianato. La tassazione delle

attività agricole comportava la stima diretta dei relativi frutti, ovvero un più sofisticato

censimento e misurazione del territorio e delle coltivazioni (lo ritroveremo al par.

8.2 per l’attuale catasto).

Era anche relativamente agevole la tassazione della movimentazione delle merci,

trasportate attraverso luoghi presidiabili, come porti, ponti, mercati (su questi antenati

dei tributi sui consumi vedi il par. 7.2, introduttivo all’imposta sul valore aggiunto).

In altri casi la ricchezza diventava visibile proprio per la solennità degli eventi

giuridici in cui si manifestava, come la cessione della proprietà fondiaria, la successione

ereditaria (par. 10.2 sull’imposta di registro), la liberazione di uno schiavo.

L’individuazione e determinazione della ricchezza era qualche volta troppo complessa per gli scarni apparati burocratici dell’epoca, e quindi ci si serviva di corpi

sociali intermedi (territoriali) oppure di “appaltatori delle imposte”, cui veniva

demandato l’esercizio di pubblici poteri, con rischi di abusi e favoritismi. I corpi sociali

intermedi della società “agricolo-artigianale”, erano territoriali (cittadine, feudi, aree

rurali), etnico religiosi o professionali (corporazioni artigianali), ed erano destinatari

di richieste complessive di imposte basate sulla stima della ricchezza complessiva facente

capo ai loro membri. Queste richieste venivano poi, all’interno del gruppo, ripartite

CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI

7

sulle famiglie o sugli individui in base a una stima delle loro condizioni economiche

individuali, in un sistema denominato “a ripartizione”, tipico di antichi tributi, come

il focatico e il testatico. Qui la ricchezza non era determinata “in assoluto”, ma era

idealmente comparativa rispetto agli altri individui e alle altre famiglie del gruppo, per

ripartire proporzionalmente la somma richiesta, secondo un criterio simile a quello

dell’odierno condominio. Qui era possibile tener conto della complessiva posizione

personale e familiare dei singoli (oggi invece velleitaria, come vedremo al par. 2.2 sulla

capacità contributiva). Le incertezze e i favoritismi di queste ripartizioni, nonostante la

forte conoscenza reciproca interna al gruppo, provocarono penalizzazioni o favoritismi,

talvolta in parte fronteggiati elaborando “catasti” (da non confondere con quelli indicati

sopra per l’agricoltura), diretti a schedare le complessive situazioni economiche come

punto di riferimento per la determinazione valutativa e personalizzata.

1.4. Segue: la determinazione ragionieristica della ricchezza attraverso le

aziende

Col graduale passaggio dalla produzione agricolo-artigianale a quella di serie attraverso le “aziende tecnologiche” (capitolo 3) divenne possibile la determinazione

contabile della ricchezza; la documentazione aziendale, come descritta ai paragrafi

3.3-3.5, consentiva una “visibilità giuridica della ricchezza”, per certi versi analoga a

quella indicata al paragrafo precedente per gli “atti solenni”.

Le aziende come organizzazioni pluripersonali (par. 3.1) erano un nuovo “corpo sociale intermedio”, analogo a quelli indicati al termine del paragrafo precedente,

per la determinazione della ricchezza ai fini tributari.

Attraverso le aziende, la tassazione viene esternalizzata, rispetto ai pubblici uffici,

e la contabilità aziendale crea una nuova opportunità di determinazione della

ricchezza, che il fisco non si è fatto sfuggire, e su cui ha fatto, anzi, un affidamento eccessivo e disordinato instaurandola anche dove le aziende non esistevano o

non ne avevano bisogno (par. 3.13 sulla ragionierizzazione degli artigiani e dei piccoli

commercianti, e 4.5 sulla c.d. ragionierizzazione delle stime). Come tutti gli operatori

economici, le aziende filtrano la ricchezza acquisendo consumi e restituendo

redditi, lasciandone traccia nelle relative registrazioni contabili, cui solo le aziende,

come organismi pluripersonali, hanno interesse per ragioni gestionali.

Il fisco vi si inserisce per tassare consumatori da una parte e beneficiari del reddito

dall’altra. Attraverso la contabilità delle aziende, si colpisce quindi la ricchezza che viene

a contatto con esse: cioè i consumi che acquisiscono e i redditi che erogano, al netto dei

passaggi intermedi, per retribuzioni, interessi, canoni di locazione o dividendi.

L’intervento delle aziende nella tassazione di ricchezza altrui crea una sorta di “cuneo fiscale”; nella tassazione dei consumi si tratta di una differenza tra la somma sborsata dal consumatore e il ricavo aziendale; inversamente, per la tassazione “in uscita” il

“cuneo fiscale” consiste nella differenza tra costo dell’azienda e reddito del percettore

(è frequentemente menzionato in proposito il “cuneo fiscale” sul lavoro). Vedremo al

8

Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui

par. 3.8 gli espedienti fraudolenti per ridurre questi onerosi differenziali, rendendo più

competitiva l’azienda, in una sorta di concorrenza sleale tributaria.

La tassazione attraverso le aziende sfrutta le informazioni gestionali da esse

acquisite nell’ordinario, tipico, ciclo amministrativo: i clienti delle imposte sui consumi

sono quindi conosciuti solo per quanto riguarda la relativa solvibilità, quando le vendite avvengono a credito; le vendite con strumenti di pagamento affidabili sono invece

anonime, perché l’azienda si concentra sulla “bontà” del pagamento, ed è impensabile

imporle ulteriori obblighi di identificazione fiscale del cliente.

Nella tassazione “in uscita” il fornitore è invece per altri versi conosciuto, soprattutto

nel caso dei lavoratori indipendenti e dei risparmiatori, il che consente al fisco di accedere alle relative informazioni, come vedremo al capitolo terzo per le ritenute alla fonte.

Le aziende non hanno altra conoscenza formale, e quindi giuridicamente gestibile, di ulteriori informazioni rispetto a quelle necessarie per la gestione dei rapporti

economici con le controparti. Per questo, la tassazione attraverso le aziende, efficientissima finché asseconda l’operatività gestionale degli uffici contabili, si blocca non appena

la legislazione fiscale pretende informazioni ulteriori, rilevanti solo ai fini fiscali, e che

l’azienda non ha modo, né poteri, di controllare.

Dalle statistiche si comprende che il gettito tributario italiano proviene in massima parte da qualche migliaio di “aziende di grandi dimensioni”, con una presenza

insufficiente dell’amministrazione tributaria sulla ricchezza non determinabile attraverso le aziende, soprattutto lavoro indipendente, materiale (d’impresa) e intellettuale

(professioni liberali par. 8.1).

Proprio la precisione contabile della determinazione della ricchezza attraverso le

aziende crea paradossalmente gli squilibri, che ci accompagneranno in tutto il testo

(qui par. 1.6, infra cap.4) rispetto alla tradizionale tassazione valutativa, ancora fondamentale per la ricchezza non intercettata dalle aziende. Coordinare queste diverse

modalità di determinazione della ricchezza è la principale giustificazione del diritto

tributario in quanto scienza sociale, come vedremo al par. 4.3. L’obiettivo è evitare le

sperequazioni politicamente non giustificate, connesse solo alla diversa determinabilità

della ricchezza, e che ci accompagneranno nel corso del testo.

1.5. Segue: differenza tra tassazione attraverso le aziende e c.d. “autotassazione”

La determinazione “ragionieristica” della ricchezza, attraverso le rigidità contabili

delle organizzazioni aziendali è molto efficiente, se sussistono le condizioni, dando

quasi l’impressione di un sistema in grado di funzionare da solo. Dove però le aziende

non arrivano, occorre mantenere la tradizionale determinazione valutativa della ricchezza, descritta al paragrafo 1.3 per i tributi del passato.

Per coordinare queste due modalità di determinazione della ricchezza fu elaborato

il fuorviante concetto di “autotassazione”, estendendo forzatamente agli individui

la richiesta di tributi per legge, concepibile per le aziende; era un’espressione fuorviante

CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI

9

perché confondeva la tassazione attraverso organismi pluripersonali privi di bisogni personali (aziende) e individui, provvisti invece di tali bisogni, e quindi tendenti

ad evadere. Per questi ultimi la richiesta delle imposte per legge funziona efficacemente solo se accompagnata da una richiesta concreta sufficientemente sistematica, tale

da indurre a pagare, di propria iniziativa, molti soggetti cui in concreto gli uffici non

si rivolgeranno mai. Serve però un intervento degli uffici abbastanza esteso per farne

percepire la presenza anche ai contribuenti non controllati, inducendoli a una credibile

autodeterminazione del tributo.

L’“autotassazione” è diversa dalla tassazione attraverso le aziende, e rappresenta un

adeguamento della secolare tradizione valutativa della tassazione (par. 1.3); l’autotassazione non si dirige alle aziende, ma agli individui, con una sfera personale cui il pagamento dei tributi sottrae risorse; in questo caso la tassazione non

è mai “auto”, ma è sempre “etero”, cioè provocata da un impulso esterno, ancorché

potenziale. Senza un adeguato intervento degli uffici, l’autotassazione è quindi una contraddizione in termini, contraddicendo la già indicata necessità che “le imposte siano

imposte”, anche solo potenzialmente, ma con sistematicità.

In una certa misura l’autotassazione è sempre esistita, in quanto una “cooperazione

coatta” dei contribuenti col potere tributario è ineliminabile. Nella società moderna la

richiesta della collaborazione del contribuente è resa più agevole dalla rapidità di circolazione delle informazioni, delle comunicazioni e di una serie articolata di servizi di

trasmissione e consulenza. Un intervento amministrativo adeguatamente diffuso resta

però fondamentale, nonostante gli effetti di annuncio mediatici (par. 4.2) e la prospettiva di sanzioni (par. 6.13). Per questo gli interventi degli uffici tributari devono

essere sistematici, nel senso di riguardare un numero di contribuenti sufficiente a spingere la massa ad un adempimento credibile.

All’autotassazione si addice quindi la teoria degli economisti, secondo cui la ricchezza dichiarata dipende da una combinazione di “aliquote sanzioni e controlli”. Le aliquote, a parità di sanzioni, esprimono il vantaggio immediato dell’evasione

tributaria, le sanzioni – unite alle aliquote – esprimono l’ipotetico pregiudizio futuro

dell’evasore, la cui probabilità dipende però dall’intensità dell’intervento amministrativo.

1.6 Segue. Disorientamento tributario e bagaglio economico-sociale di

pubblica opinione e classi dirigenti

Dovrebbe essere a questo punto già abbastanza chiaro che lo squilibrio della tassazione italiana sulla determinazione della ricchezza attraverso le aziende non deriva

da un consapevole e programmato disegno. È stata, piuttosto, istintivamente

colta dalle istituzioni l’opportunità di determinazione della ricchezza attraverso la

contabilità aziendale, di cui empiricamente sono stati cercati surrogati dove le aziende

non arrivavano; del resto, come vedremo al par. 4.3, non è compito delle istituzioni,

politiche o amministrative, teorizzare fenomeni complessi, come le varie forme di determinazione della ricchezza.

10

Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui

Il disorientamento della pubblica opinione e della classe dirigente in materia

tributaria riguarda non solo e non tanto “la maggioranza numerica delle persone o

dell’elettorato” quanto piuttosto la “classe dirigente”, che opera nella politica, nelle

istituzioni, nella rappresentanza dei ceti produttivi, nell’alta burocrazia, nei mezzi di

informazione, nella cultura, influenzando le tendenze della collettività. Sulla tassazione si riflette l’inadeguatezza del bagaglio socioeconomico complessivo della

pubblica opinione, sulle cui ragioni storico-formative si veda il mio compendio di

scienza delle finanze sempre della Dike.

In materia tributaria, sul concetto stesso di azienda, si ritrovano gli ostacoli derivanti dalle vicissitudini storiche italiane degli ultimi secoli, e gli ostacoli a una serena

sedimentazione spontanea di un bagaglio culturale sull’organizzazione sociale in genere e pubblica in particolare; verso le istituzioni la storia italiana ha infatti

generato un diffidente, superficiale e opportunistico alternarsi di aspettative

miracolistiche e critiche distruttive (par. 2.4).Vi si aggiungano le tensioni sociopolitiche create dall’industrializzazione, che hanno reso imbarazzante affrontare

questi temi nelle scuole e nelle università, dando luogo a una forte arretratezza

socioculturale, non contrastata dall’insieme delle c.d. “scienze sociali”.

La conseguente confusione di idee sulla ricchezza, spesso vista come qualcosa da spartire e non “da produrre”, si riflette sulla sua determinazione ai

fini tributari. Classe dirigente e pubblica opinione sono attente agli squilibri sociali

connessi a una sperequata allocazione dei carichi tributari, ma non ne capiscono le

ragioni, fantasticando di disegni politici complessi e occulti, senza capire

l’importanza della determinazione della ricchezza ai fini tributari, come vedremo al capitolo quarto.

1.7. Segue. Le divagazioni sul rapporto “stato –mercato” e sugli effetti

economici dei tributi: “pressione fiscale”, “redistribuzione” e determinazione della ricchezza

Una reazione ai disorientamenti accennati al paragrafo precedente consiste

nelle divagazioni sull’utilità dei tributi, avventurandosi sul rapporto tra “mercato e stato, lo sviluppo, la solidarietà, etc... Si tratta però di un problema generale, diverso dalla determinazione dei tributi. È certo che l’intervento pubblico

non poteva che crescere nell’“era aziendale”, come ho rilevato nel compendio

di scienza delle finanze. Il problema è piuttosto l’efficienza della sua gestione, relativa ormai alla più grande azienda nazionale, coi suoi oltre tre milioni di

addetti, che solo di stipendi assorbono la maggior parte della spesa. Se si aggiungono gli interessi passivi sul debito si capisce la rigidità della spesa pubblica,

in gran parte politicamente e giuridicamente obbligatoria. Le esigenze di

cassa per coprirla diventano quindi una specie di “variabile indipendente” rispetto

alle decisioni politiche del breve periodo (vedi infra par. 1.9), di cui è inutile che

discutano i tributaristi.

CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI

11

Brusche riduzioni delle spese pubbliche, diminuendo così le imposte, non

sono quindi praticabili, e questo elimina sul nascere tanta propaganda estemporanea.

La sfida di una società complessa non è quella di vivere senza macchina pubblica, ma di

vivere con una macchina pubblica efficiente, anche sul piano della determinazione

tributaristica della ricchezza; vedremo che i già individuati squilibri non dipendono da

distorsioni private, ma da disfunzioni pubbliche, a loro volta dovute alla mancanza di

adeguate spiegazioni sul tema (par. 5.3).

Un altro diversivo ricorrente riguarda la pressione fiscale, concetto tecnico che

può essere chiarito subito. Si tratta infatti solo di un rapporto numerico tra gettito

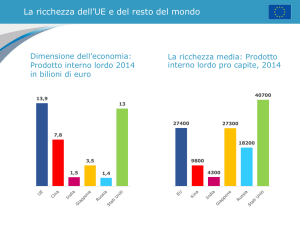

tributario e PIL, che esprime la percentuale di ricchezza nazionale assorbita dai tributi, per decenni attorno al 43 percento e oggi leggermente aumentata; indirettamente

la pressione fiscale esprime l’intensità del suddetto intervento pubblico in

economia, senza però fornire alcuna indicazione sulla qualità e quantità dei servizi

pubblici forniti a fronte dei tributi. La pressione fiscale si riferisce quindi al PIL (reddito

nazionale) e non al’impatto dei tributi per tipologie di individui, ad esempio “la famiglia media”, con un certo reddito, un certo assetto patrimoniale, etc.

La pressione fiscale non ha poi nulla a che vedere con l’equilibrio nella distribuzione

del carico tributario tra le varie categorie di contribuenti e le varie tipologie di ricchezza; la pressione fiscale può essere bassa e squilibrata o alta, ma equilibrata.

Un diversivo ancora più estraneo alla determinazione della ricchezza riguarda la sua “redistribuzione”, cui qualche volta i tributi vengono ideologicamente

finalizzati. Far “pagare i ricchi” è un diversivo demagogico, perché avranno anche

tanto, ma sono pochi, perché in genere possiedono prevalentemente il valore di

avviamento delle loro aziende (che non è “liquido” come vedremo al par. 7.13),

mentre immobili e investimenti finanziari sono relativamente minori. Non è che “i

ricchi” siano intoccabili, ma occorre sostituirli nell’organizzazione sociale, altrimenti

la “redistribuzione” rischia di portare all’“uguaglianza nella povertà”, dove non si

toglie al ricco per dare al povero, bensì per il parassitismo “politico-burocratico”. La

redistribuzione è importante in società statiche, man mano che i ricchi sono tali

per rendite di posizione dei loro antenati, dove il consumo pubblico può

essere più efficiente di quello privato. Tutto dipende però dalla qualità della

burocrazia, aspetto solo limitatamente collegato alla determinazione della ricchezza

ai fini tributari.

1.8. Determinazione della ricchezza tra diritto ed economia: beneficiosacrificio, redditi, consumi e costi

La determinazione della ricchezza, ai fini della finanza pubblica, è rilevante anche

quando le spese sono fronteggiate col c.d. criterio “del beneficio”, cioè facendole

pagare a chi trae vantaggio dai relativi servizi; la determinazione della ricchezza in questi casi rileva indirettamente, come giustificazione di riduzioni ed esoneri, come

vedremo al par. 5.1, in materia di tariffe e “tasse in senso stretto”.

12

Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui

Le “imposte” sono invece riferibili a tre concetti economici di fondo, espressivi

di ricchezza cioè consumi, patrimonio e reddito. Quest’ultimo è però fondamentale, in quanto le imposte, anche se applicate alla ricchezza che si manifesta in occasione

di un consumo o di una eredità, sono sempre pagate “coi redditi”, in quanto frutto dell’attività economica. Se non ci sono attività produttive, da cui derivino redditi,

il consumo è finanziato da debiti o da trasferimenti gratuiti di altri, ed anche i valori

patrimoniali diminuiscono. È un punto su cui gli economisti concordano, riferendosi a

risparmi di redditi passati, prospettive di redditi futuri, trasferimenti di altri individui, e

credito che qualcuno è disposto a riconoscerci a fronte di redditi futuri.

Il collegamento col reddito conferma che la ricchezza non è qualcosa di

statico, una specie di tesoro nascosto da spartire al meglio (cfr. il concetto di redistribuzione di cui al precedente paragrafo 1.6), ma va riprodotta nel tempo, con contributi

variamente remunerati, che continuamente si intrecciano, si producono e si rinnovano;

non può essere insomma “redistribuita” una ricchezza che non si produce attraverso

prestazioni, e creazioni di reddito. Quest’ultimo è una astrazione che misura capacità di soddisfare bisogni, sia in proprio (autoconsumo) sia attraverso rapporti con altri

soggetti, cioè diritti di proprietà e di credito. Il reddito non è suscettibile di acquisizione fisica, che riguarda invece denaro o crediti, cui si riferiscono anche eventuali

ammanchi o furti. L’“astrazione reddito” deriva a sua volta dalla somma algebrica

tra due astrazioni, cioè le entrate e le spese necessarie alla relativa attività economica; in gergo contabile le suddette astrazioni, da cui deriva differenzialmente il reddito,

sono, come vedremo al paragrafo 7.6, i ricavi e i costi.

Proprio quest’elevata astrazione del concetto di reddito ne limitò per molti secoli

l’uso tributario alle attività agricole, cui del resto si dedicava la maggior parte degli

individui, mentre i redditi non agricoli (artigianali, commerciali, professionali) furono

tassati come tali soltanto in epoca moderna (vedremo subito a partire dall’inizio dell’ottocento); essi furono definiti appunto “redditi mobiliari” per contrapporli alla rendita

fondiaria, proveniente da beni “immobili”. La tassazione generalizzata dei redditi “mobiliari” subentrò abbastanza tardi, nella Gran Bretagna delle guerre napoleoniche, avendo persino bisogno di una modifica costituzionale negli Stati uniti del primo novecento.

I redditi “mobiliari” erano in precedenza tassati “indirettamente”, attraverso i consumi,

i patrimoni o il tenore di vita dei titolari.

La misurazione dei redditi è normalmente monetaria (i rari redditi in natura sono convertiti secondo il parametro monetario) e quindi al lordo dell’eventuale

inflazione, oggetto solo di correttivi specifici e occasionali. Solo quando essa diventa

macroscopica, come avvenuto in alcuni stati sudamericani, si introducono correttivi

generali, assai complessi.

Le manifestazioni di ricchezza suddette (redditi, consumi, costi e patrimoni) sono tra

loro collegate, sia nel loro già indicato riferimento ultimo al reddito, sia nel rapporto tra

“reddito” e “consumo”. Nelle prestazioni al consumo, il consumo del cliente concorre a formare il reddito del fornitore. Quando il fornitore effettua la prestazione

a un altro operatore economico si hanno le c.d. operazioni “business to business”, dove

l’acquirente non esprime un consumo, bensì “un costo”.

CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI

13

Oggi, la tassazione attraverso le aziende collega quindi la produzione e il consumo,

col corrispettivo di vendita che esprime sia il reddito del fornitore sia il consumo per

il cliente. I passaggi intermedi tra operatori economici idealmente si compensano e restano redditi e importazioni da un lato, e consumi, investimenti e importazioni dall’altro (operazioni business to business abbreviate in b2b). Le operazioni al

consumo riguardano, ripetiamo, le prestazioni usate dall’acquirente per la propria

sfera personale, familiare o istituzionale, indicate come “business to consumer”

(abbreviazione b2c).

1.9. Determinazione della ricchezza tra esigenze logiche e gettito

La determinazione della ricchezza non coinvolge, in prima battuta, valori morali e politici, ma questioni empirico-valutative, cioè “di fatto” (nel senso indicato

al par. 5.8), nonché concettuali a proposito di concetti economicamente rilevanti, come

consumi, redditi, ricavi, costi, etc.

Queste questioni logico-conoscitive comportano anch’esse una serie di scelte,

soprattutto riguardanti i tempi ed i costi connessi a diverse modalità di determinazione della ricchezza. Abbiamo già indicato al par. 1.2 i relativi valori di settore,

cioè precisione, semplicità, etc... La mancata percezione, da parte della pubblica

opinione (par. 1.6) del problema di determinare la ricchezza si riflette purtroppo

sulle istituzioni, ostacolando il coordinamento delle relative esigenze nell’attività

legislativa e in quella amministrativa. Molti obiettivi di perequazione tributaria non

vengono quindi raggiunti perché neppure percepiti, persino dagli studiosi, come

indicato al par. 4.3.

Una volta determinata la ricchezza, con questi condizionamenti logici, la quota da

prelevarne è una questione politica, estranea alle competenze specifiche dei tributaristi, come detto al par. 1.7..

Il disorientamento sulla determinazione tributaristica della ricchezza confonde i

due suddetti profili. Spesso sono confusioni intenzionali, per non chiamare direttamente col loro nome agevolazioni e penalizzazioni, preferendo trincerarsi dietro motivazioni tecniche (razionalizzazioni nella determinazione della ricchezza), politicamente

meno imbarazzanti. A rigore però si tratta di due livelli decisionali diversi, ancorché interdipendenti. In prima battuta, penalizzazioni o agevolazioni dovrebbero esprimersi attraverso le aliquote, con trasparenza, senza alterare la corretta determinazione della ricchezza. Le disposizioni di diritto sostanziale tributario (su questo concetto

par. 3.9) devono prima di tutto avere un senso sul piano della determinazione della

ricchezza, dopodiché subentrano, in seconda battuta, le scelte sul gettito e le disposizioni agevolative, punitive, dirette ad ottenere determinati effetti economicosociali attraverso le imposte.

La determinazione della ricchezza non è un’approvazione o un biasimo di

fatti noti, ma dipende dalla acquisizione e gestione di informazioni, rendendo del tutto naturale che alcune ricchezze siano determinate in modo più preciso

(soprattutto attraverso le aziende) ed altre secondo stime ipotetiche. Non è una

14

Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui

violazione del principio di eguaglianza, come spesso si farnetica equivocando sulla

capacità contributiva (par. 2.2), ma un riflesso di diversità conoscitive, gestibili, ma

non eliminabili.

1.10.Tipologie economico-giuridiche di imposte e relativo gettito

La principale preoccupazione delle classi dirigenti è il gettito, e la sua composizione, non la determinazione della ricchezza, che sfugge persino agli studiosi. Quindi

i tributi sono classificati riferendoli alle già identificate astrazioni economiche

di reddito consumo e patrimonio, trascurando le modalità di determinazione

delle ricchezza, profilo che del resto la pubblica opinione e gli studiosi del settore

neppure riescono a cogliere. Le stesse informazioni, fisiche (un negozio al dettaglio o

un laboratorio) o giuridico-contabili possono invece portare al tempo stesso alla determinazione di redditi e consumi, guardandole semplicemente dal punto di vista dei

venditori (redditi), degli acquirenti (consumi) o dei proprietari (patrimonio).

Per quanto riguarda il riferimento alle astrazioni economiche tutti i sistemi

fiscali si basano su una combinazione di imposte sul reddito, sui consumi e sul

patrimonio.

Il gettito complessivo, rispetto al PIL, non ha grandi variazioni nel tempo, ed è

sufficiente, ai fini di questo volume, un ordine di grandezza comparativo, anziché un

millimetrico computo ragionieristico. Nel complesso le entrate tributarie statali del

2010 ammontavano a circa 410 miliardi di Euro più 70 miliardi circa di tributi

regionali e comunali, inclusa l’IRAP. Le principali, incrociando gettito e riferimento economico, sono le imposte sui redditi delle persone fisiche (165 milioni), uniti

a 37 miliardi di imposte sul reddito delle persone giuridiche (sul relativo coordinamento par. 7.17), e circa 7 miliardi di imposte sostitutive sulle rendite finanziarie. Per

quanto riguarda la tassazione del consumo, l’IVA totalizza circa 100 miliardi, mentre le

altre imposte su specifici consumi (c.d. “accise”, par. 10.6) fruttano circa 30 miliardi. Gli

esempi più significativi di tassazione del patrimonio e degli atti giuridici riguardano

le imposte comunali sugli immobili (circa 20 miliardi) e le imposte di bollo e registro

(circa 15 miliardi). Sul piano delle relative informazioni, la maggior parte del gettito suddetto deriva dalla ricchezza visibile in modo contabile attraverso le

aziende. Quando esamineremo altre “imposte minori”, al capitolo 10, daremo altre

indicazioni sul relativo gettito.

1.11.Segue. Tipologie di tributi e criteri di determinazione della ricchezza

Sul piano giuridico, della determinazione della ricchezza, ripetiamo che i dati

indicati al paragrafo precedente mostrano che le principali imposte sui redditi

e sui consumi derivano da un’unica determinazione contabile della ricchezza

attraverso le aziende. Il grosso del gettito arriva dalla ricchezza determinata con criteri “amministrativo-contabili”, mentre quelli “estimativo – valutativi”, fondati sul-

CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI

15

la visibilità “materiale” della ricchezza (terreni, laboratori, stabilimenti, palazzi, etc.),

sono secondari. Lo stesso per la provenienza da catasti pubblici, oppure atti giuridici

solenni.

Tuttavia – come vedremo ai par. 3.13 e 4.2 – il contributo dei lavoratori indipendenti è proporzionalmente superiore alla sistematicità della richiesta concreta delle

imposte nei loro confronti, smentendo anche sotto questo profilo i laceranti luoghi

comuni sulla disonestà fiscale degli italiani (par. 4.5).

La tipologia economica dei principali tributi vigenti nei paesi sviluppati non è

molto dissimile, confermando che il successo o il fallimento di un sistema tributario

dipende dalla capacità di valorizzare, sul piano gestionale e amministrativo,

le informazioni esistenti sulla determinazione della ricchezza ai fini tributari. Gli stati

con minori necessità finanziarie, comunque, confermano l’evoluzione descritta, dal

punto di vista storico, al paragrafo 1.3, secondo cui la rilevanza generale dei redditi da

attività “non agricola” (c.d. “mobiliare” par. 1.8) subentra abbastanza tardi. I processi di

tassazione si innescano infatti sui consumi, e su determinate tipologie di “affari”, come

le imposte di registro o di bollo. Man mano che aumentano le necessità finanziarie, gli

stati si organizzano con un sistema di determinazione della ricchezza, in

ultima analisi dipendente da come le classi dirigenti e la pubblica opinione (par. 1.6)

percepiscono questo problema (par. 5.3).

L’utilizzazione di varie tipologie di tributi deriva anche da ragioni di perequazione fiscale, essendo difficile evitare tutte le forme di prelievo. Anche chi riesce a

nascondere al fisco i propri redditi subisce infatti tributi sui consumi, acquista merci

al supermercato, paga utenze, consuma benzina, utilizza conti correnti bancari, magari

fuma o gioca alla lotteria, compra casa, pagando le relative imposte sui consumi o sugli

atti giuridici. La pluralità di tributi limita quindi le evasioni fiscali, anche se aumenta

il carico tributario su chi non riesce a sfuggire ad alcun tributo. Ne derivano

esasperazioni e recriminazioni analizzate al capitolo quarto.

Capitolo 2

RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE

NELLA DETERMINAZIONE TRIBUTARISTICA

DELLA RICCHEZZA

Sommario: 2.1. La funzione organizzativa e garantistica della legislazione tributaria (riserva di legge e

statuto del contribuente) – 2.2. Il richiamo alla determinazione della ricchezza nell’art. 53 della Costituzione e l’equivoco della “capacità contributiva globale individuale” – 2.3. Tassazione attraverso le

aziende come illusione di poter amministrare per legge: il diritto tributario sostanziale – 2.4. Segue: la

sopravvalutazione della legislazione nell’autotassazione – 2.5. Determinazione della ricchezza e controllo della Corte costituzionale – 2.6. Libertà comunitarie, vincoli al legislatore tributario e determinazione della ricchezza

2.1. La funzione organizzativa e garantistica della legislazione tributaria

(riserva di legge e statuto del contribuente)

Calcolare e riscuotere i tributi è una delle tante funzioni pubbliche, come difendere il territorio, amministrare la giustizia, l’ambiente, le infrastrutture, l’istruzione, la

sanità, etc. Tutte queste funzioni sono svolte da istituzioni (par. 5.3); in una prima fase

esse si fanno direttamente interpreti dei valori del gruppo, facendo riferimento ai valori

e con criteri in senso ampio “politici”. Man mano che la politica esprime istituzioni organizzate, si sviluppa l’area del diritto, gestibile oltre che in base ai “valori”, anche con

“regole formali”, importanti per evitare abusi e favoritismi, soprattutto nella funzione pubblica di amministrazione della giustizia; alla valutazione personale del

giudice sugli interessi in conflitto si cercano di imporre criteri prestabiliti, il che ha portato

a una sopravvalutazione delle “regole formali”, rispetto ai valori e rispetto al diritto come

studio di “istituzioni” (par. 4.3). Si è così creato, con riferimento a queste valutazioni del

giudice, l’equivoco mito dell’onnipotenza legislativa, fuori luogo sia nella “funzione

di giustizia”, ma soprattutto negli altri “pubblici poteri”, come difesa, sicurezza, infrastrutture, sanità, ambiente, etc,. Qui è auto evidente che la legge “non governa”, ma è

uno strumento del “governo degli uomini”, per stabilire i compiti di ciascuno.

Nel nostro caso non è certo la legge a determinare la ricchezza ai fini tributari, ma è utile per organizzare, nei limiti delle rispettive possibilità, gli uomini e i

mezzi necessari allo scopo.

CAPITOLO 2 – RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE

17

Al di là di queste funzioni organizzative, la legislazione indica anche alcuni compiti dei vari uffici, nonché nel nostro caso le principali caratteristiche della ricchezza

da tassare, le modalità per reagire contro negligenze e abusi. L’insieme di questi aspetti

è stato definito “potestà normativa tributaria”, come potere politico di imporre

tributi attraverso organismi titolari della distinta potestà amministrativa di imposizione.

Questa distinzione dell’apparato amministrativo tributario dal potere politico è

una necessità organizzativa che prescinde dalla forma di stato e di governo,

democratico, autoritario o addirittura totalitario. Anche quest’ultimo lascia agli uffici

tributari il compito di determinare i tributi, perché in concreto non se ne può fare a

meno, come pure non si può fare a meno dei giudici per la soluzione delle controversie.

Queste esigenze organizzativo-politiche emergono nell’art. 23 della costituzione, non riferito alla sola materia tributaria, ma a tutte le prestazioni personali o

patrimoniali, che riprenderemo al paragrafo 5.1 sulla comune matrice amministrativa

di tutte le entrate pubbliche. Sul piano organizzativo viene così demandata all’autorità

politica di vertice, espressione del gruppo nel suo insieme, anche nei regimi dittatoriali,

la scelta di chi tassare; se questa scelta fosse infatti attribuita agli uffici tributari, questi

potrebbero alleggerire o appesantire la tassazione, intromettendosi senza controllo nei

più vari settori della vita sociale.

In un regime “democratico parlamentare” l’art. 23 garantisce, “a monte” dell’introduzione di una prestazione imposta, un atto del potere politico, cioè un “avallo parlamentare”. In questo modo si assicura più direttamente la rappresentanza

dei cittadini nel loro complesso. Se infatti legiferasse il governo a maggioranza, potrebbero essere imposte leggi fiscali con il 51 percento del 51 percento dei consensi

popolari. Inoltre, su problemi particolarmente delicati, la stessa maggioranza potrebbe

dividersi, ed alcuni parlamentari dei partiti di governo potrebbero votare assieme alle

opposizioni.

Questo avallo parlamentare può avvenire sia con le leggi in senso formale, sia

con decreti legge, decreti legislativi, emanati dal governo in base a previa

legge delega, con principi e criteri direttivi (art. 76 Cost.). Rispettano la riserva di

legge anche i tributi introdotti con leggi regionali, costituzionalmente previste, ma

poco frequenti, in quanto la maggior parte dei tributi locali, a favore dei comuni, sono

previsti con leggi statali (cfr. il par. 10.8, sui tributi locali).

A parte gli aspetti di ampia rilevanza politico-mediatica, come la decisione di tassare

o meno certe manifestazioni di ricchezza, la tipologia di tributo, le aliquote, le esenzioni, come pure alcuni dettagli di forte visibilità, l’organo politico di vertice (nel nostro

caso il parlamento) ha scarsa capacità e poco interesse alla determinazione della

ricchezza ai fini tributari. La possibilità di un completamento “non legislativo” della

disciplina dei tributi trova riscontro nella natura “relativa” della “riserva di legge”

in esame, differente da quelle “assolute”, ad esempio in materia penale, dove l’intera

disciplina deve trovarsi nella legge.