SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

1

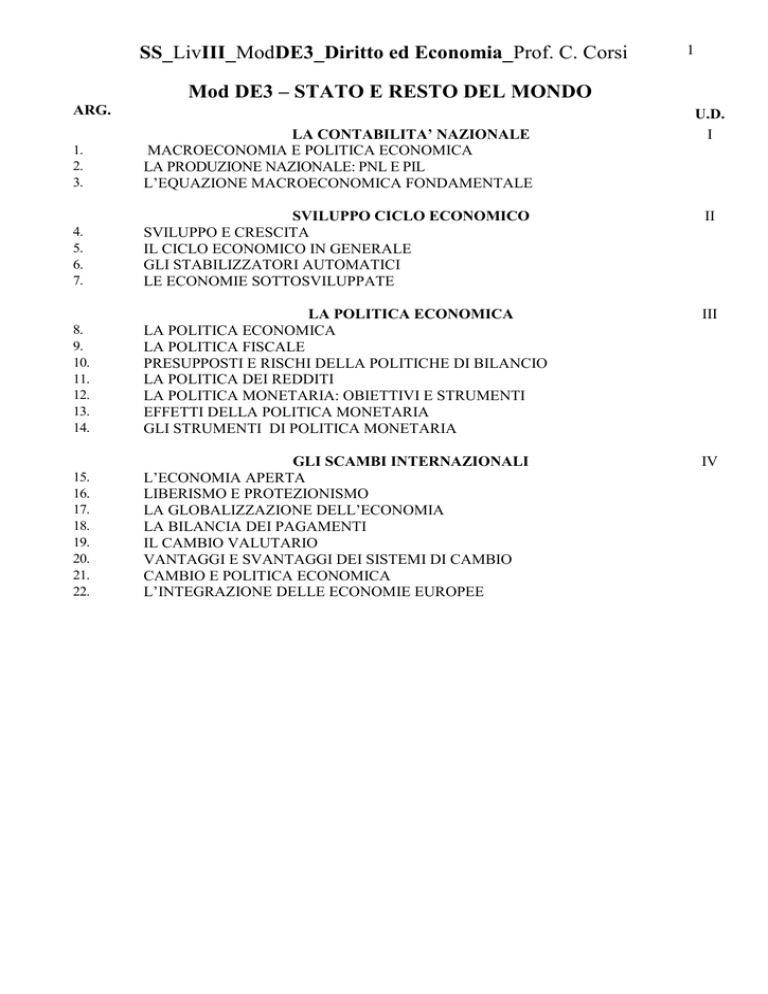

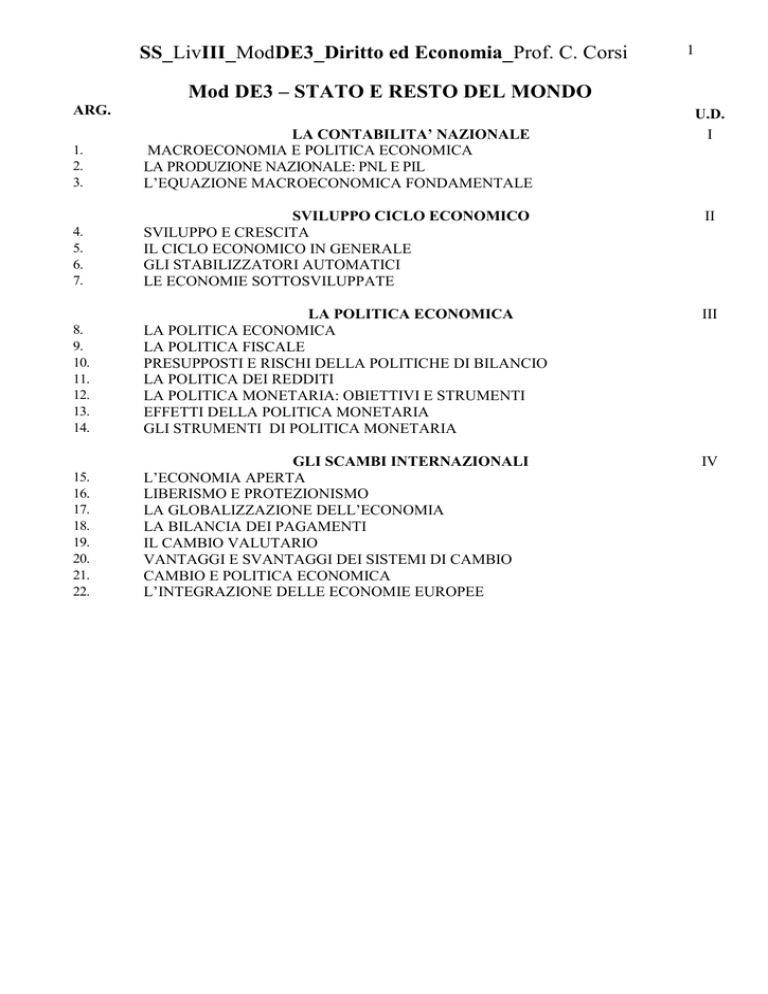

Mod DE3 – STATO E RESTO DEL MONDO

ARG.

U.D.

I

1.

2.

3.

LA CONTABILITA’ NAZIONALE

MACROECONOMIA E POLITICA ECONOMICA

LA PRODUZIONE NAZIONALE: PNL E PIL

L’EQUAZIONE MACROECONOMICA FONDAMENTALE

SVILUPPO CICLO ECONOMICO

SVILUPPO E CRESCITA

IL CICLO ECONOMICO IN GENERALE

GLI STABILIZZATORI AUTOMATICI

LE ECONOMIE SOTTOSVILUPPATE

II

4.

5.

6.

7.

LA POLITICA ECONOMICA

LA POLITICA ECONOMICA

LA POLITICA FISCALE

PRESUPPOSTI E RISCHI DELLA POLITICHE DI BILANCIO

LA POLITICA DEI REDDITI

LA POLITICA MONETARIA: OBIETTIVI E STRUMENTI

EFFETTI DELLA POLITICA MONETARIA

GLI STRUMENTI DI POLITICA MONETARIA

III

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

GLI SCAMBI INTERNAZIONALI

L’ECONOMIA APERTA

LIBERISMO E PROTEZIONISMO

LA GLOBALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA

LA BILANCIA DEI PAGAMENTI

IL CAMBIO VALUTARIO

VANTAGGI E SVANTAGGI DEI SISTEMI DI CAMBIO

CAMBIO E POLITICA ECONOMICA

L’INTEGRAZIONE DELLE ECONOMIE EUROPEE

IV

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

UDI

2

LA CONTABILITA’ NAZIONALE

1.

MACROECONOMIA E POLITICA ECONOMICA

Se si pongono sotto analisi le singole unità del sistema (con i loro comportamenti e

le loro relazioni con gli altri soggetti singoli del sistema) l’analisi sarà microeconomica; se

l’oggetto di analisi non è il comportamento della singola unità ma dell’insieme delle unità

del sistema, l’analisi sarà macroeconomica.

La macroeconomia, dunque, studia la situazione economica complessiva del

sistema economico per consentire allo Stato di intervenire con le strategie adeguate per

migliorare il benessere sociale. La misurazione della ricchezza prodotta in un dato periodo

permette di operare confronti e di calcolare rapporti fra i fenomeni economici accaduti

consentendo una valutazione approssimata dei problemi da risolvere da parte della politica

economica, quali, ad esempio: il tasso di disoccupazione, la recessione economica,

l’inflazione ed il livello medio di povertà della popolazione.

2.

LA PRODUZIONE NAZIONALE: PNL E PIL

Il valore complessivo della produzione è chiamato ‘Prodotto Nazionale Lordo’.

Artefici del PNL sono tutti i fattori produttivi italiani (anche se operano all’estero). Tale

valore è costituito dal valore di tutti i beni finali prodotti al netto dei beni intermedi (es. il

valore di un auto contiene già, infatti, il valore delle quattro gomme). Il valore può essere

inteso anche come la somma dei valori aggiunti via via dalle varie imprese nell’intera

produzione (es. valore dell’auto non verniciata + valore della vernice + valore delle

gomme etc = valore complessivo dell’auto).

Se invece si vuole misurare il valore della produzione prodotta all’interno dei

confini italiani occorre sottrarre al PNL il valore della produzione delle imprese italiani

operanti all’estero e aggiungere il valore delle imprese estere operanti in Italia: avremo

allora il PIL (‘Prodotto Interno Lordo’).

Effetti di una variazione del PNL

All’aumentare del PNL aumentano:

- i redditi

- il gettito fiscale (sempre che le aliquote rimangano costanti)

- l’occupazione (ma solo se la produttività rimane costante o aumenta in misura

minore).

- le importazioni, poiché le industrie necessiteranno di maggior materia prima

importata (quindi le importazioni aumentano in misura proporzionale alla dipendenza

dall’estero del sistema relativamente alle materia prime).

Il PNL di piena occupazione

Il PNL di piena occupazione è dato dalla produzione massima che si può ottenere

attraverso la piena occupazione dei fattori produttivi a disposizione.

Per raggiungere la massima produzione potenziale tuttavia non c’è bisogno che tutti

i fattori produttivi siano pienamente occupati: poiché i fattori produttivi cooperano fra loro

nella produzione, è sufficiente infatti che sia interamente utilizzato un solo fattore

produttivo per raggiungere la massima produzione potenziale. In tal caso, gli altri fattori

produttivi considerati non saranno pienamente utilizzati (ovvero potrebbero coesistere

massima produzione possibile e disoccupazione del fattore produttivo lavoro).

Il PNL di piena occupazione è l’obiettivo della politica economica dello Stato,

soprattutto in riferimento al fattore produttivo lavoro.

3.

L’EQUAZIONE MACROECONOMICA FONDAMENTALE

La produzione nazionale dà luogo al reddito nazionale, in quanto il valore della

produzione (Y) viene necessariamente distribuito come compenso dei fattori produttivi che

hanno cooperato per effettuarla (salari, interessi, rendite, tributi e profitti).

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

Il reddito, poi, è necessariamente impiegato in domanda (o spesa) aggregata, le cui

componenti sono: a) spesa per consumi; b) spesa per investimenti. Distinguendo la spesa

privata da quella pubblica si otterrà la funzione: Y(domanda aggregata interna) =

C(consumi privati) + I (Investimenti privati) + G (spesa pubblica divisa in consumi

pubblici e investimenti pubblici). Per tenere conto della domanda estera occorrerà

aggiungere le esportazioni (X) e sottrarre le impostazioni (M).

Equazione macroeconomica fondamentale:

Y (produzione) = Y (reddito = salari+interessi+rendite + tributi + profitti) = Y (domanda o

spesa = C+I+G+X-M)

Consumo, risparmio e investimento

Il risparmio può risolversi in un semplice accantonamento (risparmio non produttivo o

‘tesoreggiamento’), oppure in investimento (risparmio produttivo).

Il consumo è il punto finale dell’attività produttiva e distrugge il valore; il tesoreggiamento

lo lascia inalterato, l’investimento lo accresce.

L’investimento può essere inteso come: a) investimento reale (in capitale fisso, ad es.

macchinari, impianti etc., oppure in scorte); b) investimento finanziario (moneta e titoli di

credito). Categoria a sé stante è l’investimento promosso dallo Stato (investimento pubblico), per dotare o

migliorare le infrastrutture (autostrade, ferrovie, aeroporti, centrali elettriche, reti telematiche etc.). La spesa

per la ricerca scientifica, per l’istruzione, per la sanità, per il riordinamento e l’abbattimento degli sprechi

della PA sono anch’essi investimenti pubblici, ovvero risorse destinate nel medio – lungo periodo a

migliorare strutturalmente il sistema economico.

Effetti di un elevato consumo

Il consumo stimola l’attività produttiva e l’occupazione, ma un livello troppo

elevato di consumo inibisce il risparmio e la carenza di risparmio fa aumentare il saggio di

interesse e diminuire l’investimento, con conseguente diminuzione di attività economica e

di occupazione. Un elevato livello di consumo, inoltre, può generare inflazione e,

conseguentemente, minori esportazioni e squilibrio nella bilancia dei pagamenti.

Effetti di un elevato risparmio

Un elevato risparmio fa diminuire i saggi di interesse e dovrebbe indurre gli

imprenditori all’investimento; ma se all’elevato risparmio fa riscontro una contrazione dei

consumi, gli imprenditori sono indotti a non investire (anche in presenza di saggi di

interesse bassi) poiché temono che la loro produzione futura non sia assorbita dalla

domanda per consumi.

L’obiettivo fondamentale della politica economica è quello di realizzare la

combinazione di consumi e risparmi tale da far coesistere un adeguato livello di consumi

senza che il risparmio non diminuisca a tal punto da far salire i saggi di interesse e gli

investimenti.

Effetto moltiplicatore

Si chiama ‘moltiplicatore’ quel particolare effetto accrescitivo della produzione

determinato da un aumento degli investimenti. L’investimento iniziale, infatti, fa

aumentare l’occupazione, l’aumento di occupazione genera un aumento dei consumi i

quali a loro volta generano aumenti a catena di produzione e di occupazione. Perciò,

Keynes auspicava, in periodi di crisi economica, investimenti pubblici che potessere

produrre l’effetto moltiplicativo.

Esercitazione UD I

1.

2.

3.

4.

Quali nessi sussistono fra ‘macroeconomia’ e ‘ politica economica’?

Distingui il PNL dal PIL

Analizza l’equazione macroeconomica fondamentale

Come opera l’effetto moltiplicatore?

3

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

UDII

SVILUPPO E CICLO ECONOMICO

4.

SVILUPPO E CRESCITA

Per “crescita” si intende quella condizione per cui in un sistema economico i mezzi

per soddisfare i bisogni (le risorse: i beni e i servizi) aumentano in misura maggiore

dei bisogni stessi.

Per “sviluppo” si intende un aumento che sia non solo quantitativo ma anche

qualitativo. Non si bada più soltanto all’aumento nella quantità dei beni prodotti, ma

anche al miglioramento delle condizioni di vita in generale (ad es. riduzione

dell’inquinamento, maggiori opportunità a livello sanitario o culturale etc).

La crescita economica è il presupposto dello sviluppo economico, poiché

aumenta quelle risorse che potranno essere impiegate (ad es. tramite un aumento

della spesa sociale) per migliorare le condizioni di benessere globale dei cittadini.

5.

IL CICLO ECONOMICO IN GENERALE

La crescita economica non si svolge in modo lineare nel tempo, ma è soggetta a periodi di

espansione e a periodi di contrazione. Rappresentata in un grafico, assume l’aspetto di

un’onda: nel punto più basso ha inizio la fase di espansione (ripresa) che prosegue nella

fase più alta di prosperità. Giunta al suo punto più alto ha inizio (con la crisi) la fase

discendente di contrazione, che si manifesta nella prima fase come stagnazione e nella

seconda come recessione e depressione. L’intero sviluppo ha nome di ‘ciclo economico’.

Nel punto più basso della situazione economica (ovvero alla fine della precedente

fase di contrazione), il sistema è al minimo dell’occupazione e della domanda. A questo

punto, basta un lieve miglioramento delle aspettative e una crescita minima degli

investimenti (o anche un aumento delle esportazioni) per innescare il circolo virtuoso,

potenziato dal meccanismo del moltiplicatore, che porta a crescenti livelli di reddito,

occupazione e domanda. La produzione cresce fino ad arrivare al suo punto più alto e così

la domanda. Raggiunta però la piena occupazione si comincia a registrare un disequilibrio:

la domanda aumenta oltre l’offerta e fa salire i prezzi. La piena occupazione della forza

lavoro (aumento di domanda di lavoro da parte delle imprese) spinge i sindacati a chiedere

ed ottenere maggiori aumenti salariali; questo contribuisce a generare inflazione. Per

frenare l’inflazione, il sistema è costretto a ridurre il livello di moneta e ad aumentare i

saggi di interesse. Ciò rende per le imprese più oneroso l’investimento. Da qui vi è la

necessità di ridurre la produzione, e conseguentemente l’occupazione, il reddito e la

domanda. Il meccanismo del moltiplicatore agisce ora in senso inverso e trascina il sistema

alla stagnazione (situazione nella quale il PNL cresce in misura ridotta), alla recessione o

anche alla depressione(situazione nelle quali il PNL addirittura diminuisce rispetto al

periodo precedente).

Effetto generale delle fasi di contrazione è la diminuzione dell’occupazione.

Sintesi schematica

Fase di partenza: recessione

Bassa produzione/occupazione/domanda → crescita minima degli investimenti → crescita

delle aspettative imprenditoriali

Fase di ripresa economica

Crescita consistente investimenti → effetto moltiplicatore→ crescita

produzione/occupazione/reddito dei lavoratori/domanda di prodotti

Fase di crisi

Sistema alla massima offerta (produzione) → la domanda supera l’offerta → crescono i

prezzi e l’inflazione → riduzione dell’offerta di moneta (per ridurre l’inflazione) →

aumento del tasso di interesse → riduzione degli

investimenti/occupazione/reddito/domanda di beni → il moltiplicatore agisce in senso

negativo e trascina alla recessione (fase di ‘arrivo’ e fine ciclo)

4

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

6.

GLI STABILIZZATORI AUTOMATICI

Lo stato dispone di strumenti che possono attenuare i movimenti espansivi e contrattivi:

nelle fasi di espansione si può manovrare lo strumento fiscale; nelle fasi di contrazione si

può sostenere la domanda aumentando i sussidi di disoccupazione.

Una tassazione progressiva può in genere agire come strumento stabilizzatore: nei

periodi di contrazione del reddito la tassazione automaticamente scende; e sale nei periodi

di espansione in proporzione al reddito.

7.

LE ECONOMIE SOTTOSVILUPPATE

Un’economia si dice ‘sottosviluppata’ quando accanto al basso reddito pro-capite si

hanno valori negativi anche per gli altri indicatori dello sviluppo economico: ridotta durata

media della vita, bassi livelli di assistenza, sanità e istruzione, poche o inesistenti

infrastrutture in relazione alle esigenze della popolazione etc.

La condizione dei paesi sottosviluppati deriva la fenomeno economico denominato

“circolo vizioso della povertà”. Tale fenomeno è originato da due presupposti: a) il capitale

è in funzione del risparmio, che è correlato al livello del reddito; b) il livello del reddito

varia al variare del capitale. In altre parole: chi ha basso reddito lo consuma

completamente e non risparmia; chi non risparmia non può investire e dunque non

aumenterà il suo reddito. Nei paesi sottosviluppati il reddito prodotto viene tutto consumato

e il livello del capitale aumenta meno di quanto aumentano i bisogni di una popolazione in

continua crescita. La domanda bassa (dato il basso reddito) non incoraggia investimenti e

non permette accumulazione di capitale; la bassa offerta originata dalla mancanza di

capitale non è capace di creare i presupposti (ad es. tecnologici) perché si possa aumentare

la produttività (e quindi comprimere i costi, elevare i salari, i redditi, la domanda, la

produzione etc.)

Al basso livello del reddito e alla conseguente scarsità di domanda non si può

sopperire con una creazione di moneta tale da abbassare il saggio di interesse e incentivare

gli imprenditori a investire: poiché anche a tassi di interesse bassi gli imprenditori non

hanno incentivo a investire, data la scarsità della domanda di una popolazione troppo

povera. Quindi un aumento dell’offerta di moneta (anche se fosse donata da un paese ricco)

altro non farebbe che generare inflazione.

Esercitazione UD II

1.

2.

3.

4.

UDIII

8.

Distingui fra ‘sviluppo’ e ‘crescita’

Analizza il ciclo economico partendo da una fase di bassa occupazione

Che cosa si intende per ‘stabilizzatore automatico’

Come opera il ‘circolo vizioso della povertà’

LA POLITICA ECONOMICA

LA POLITICA ECONOMICA

Per ‘politica economica’ si intende, in senso lato, l’intervento dello Stato in economia allo

scopo di correggere gli squilibri e determinare una equilibrata crescita.

Le più importanti variabili che lo Stato deve tenere sotto controllo sono:

a) livello di occupazione (soprattutto del fattore produttivo lavoro)

b) controllo sull’aumento dei prezzi (mantenimento della bassa inflazione)

Altri obiettivi:

c) equa distribuzione del reddito fra le classi sociali

d) equilibrio nei conti con l’estero

e) contenimento del debito pubblico.

Le strategia della politica economica sono:

la politica fiscale (o ‘politica di bilancio’): variazione del prelievo fiscale e della

spesa pubblica

5

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

9.

la politica monetaria: variazione della quantità di moneta in circolazione (per

controllare il prezzo della moneta, ovvero il saggio di interesse)

la politica dei redditi: intervento impositivo sul contenimento dei prezzi (per

controllare il prezzo delle merci) oppure opera di mediazione fra le organizzazioni

dei lavoratori e datori di lavoro in sede di definizione dei contratti collettivi (per

controllare il prezzo del lavoro) i salari)

LA POLITICA FISCALE

La politica fiscale ( o di bilancio) mira a influenzare il livello della domanda globale e,

quindi, del reddito e dell’occupazione, attraverso la variazione della spesa pubblica (uscite)

e del prelievo fiscale (entrate).

La spesa pubblica può essere distinto in spesa per investimenti (acquisto di fattori

produttivi) e spesa per trasferimenti (o ‘spesa sociale’: sussidi, pensioni etc.)

Il prelievo fiscale è costituito dalle imposte dirette (che colpiscono il reddito o il

patrimonio dei soggetti) e dalle imposte indirette (che colpiscono i consumi, gli scambi e i

trasferimenti dei beni); e dalle tasse, ovvero dal corrispettivo che un soggetto deve dare a

un ente pubblico che gli fornisce un bene o un servizio.

Politica fiscale espansiva e restrittiva

Una politica di espansione può essere attuata con un aumento della spesa pubblica e/o

diminuendo il prelievo fiscale: ciò produce un aumento del reddito disponibile e dunque

della domanda. All’opposto, con il taglio della spesa pubblica e/o l’inasprimento dei tributi.

Nei periodi di crisi economica, caratterizzata da bassa occupazione dei fattori

produttivi (soprattutto da alta disoccupazione del fattore lavoro), lo Stato:

a) aumenta la spesa pubblica (appaltando ad es. grandi opere pubbliche ed erogando

benefici sociali alle famiglie) al fine di accrescere il reddito disponibile di quelle

famiglie (a reddito medio basso) che hanno maggior propensione al consumo

b) per lo stesso motivo, riduce il prelievo fiscale alle famiglie

c) riduce il prelievo fiscale per le imprese, al fine di rendere più convenienti gli

investimenti

Lo Stato dovrà finanziare l’aumento di spesa pubblica emettendo titoli di debito pubblico

(il cosiddetto ’deficit spending’).

Il conseguente aumento del debito pubblico in questo periodo di crisi non deve

preoccupare in quanto una volta raggiunto l’obiettivo della ripresa il maggior reddito

disponibile delle famiglie permetterà allo Stato stesso di ottenere un più alto prelievo

fiscale con il quale ripianare il disavanzo. Raggiunta la piena occupazione, lo Stato avrà

cura di attuare un’opposta politica restrittiva (ora sopportabile, data la situazione di

ricchezza del sistema) tale da contenere le tendenze inflative che nella fase di ripresa hanno

caratterizzato la crescita della domanda, e da riequilibrare il bilancio pubblico

disequilibrato dal precedente ‘deficit spending’.

10.

PRESUPPOSTI E RISCHI DELLE POLITICHE DI BILANCIO

La politica di bilancio espansiva ‘funziona’ solo:

a) se il sistema è in bassa occupazione: in questo caso soltanto l’aumento della

domanda può essere via via compensato da un corrispondente aumento dell’offerta

e non generare inflazione.

b) poiché l’economia in crescita porta con sé inevitabilmente un aumento delle

importazioni, è necessario che all’inizio del periodo non vi siano preesistenti

squilibri nella bilancia dei pagamenti con l’estero.

Gli effetti negativi della politica espansiva principalmente sono:

a) il surriscaldamento dell’inflazione (soprattutto nel caso lo Stato si trovi in necessità

di finanziare la spesa pubblica con l’emissione di moneta)

b) aumento dei tassi di interesse, in quanto se lo Stato decide di finanziare la spesa

pubblica con i titoli di Stato, è costretto, per attirare i risparmiatori, a offrire

6

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

7

convenienti saggi di interesse. Ciò potrebbe determinare uno ‘spiazzamento’ delle

condizioni di investimento dell’economia privata con aumento dei tassi di interesse

e azzeramento degli effetti benefici indotti dallo Stato.

c) l’aumento del debito pubblico (nel caso non si provveda, nei periodi di benessere a

riordinare i conti pubblici) potrebbe trasferirsi nel tempo alle generazioni future

Una politica di bilancio restrittiva mira alla riduzione della domanda globale che si

può ottenere diminuendo la spesa pubblica e aumentando la pressione fiscale sia sulle

imprese (per disincentivare gli investimenti), sia per le famiglie (per disincentivare i

consumi - tenendo conto che per raggiungere tale obiettivo è efficace soprattutto inasprire i

tributi delle famiglie a reddito basso, che hanno una più elevata propensione al consumo).

Alla politica restrittiva il sistema economico è indotto:

a) per contrastare l’inflazione generata dall’aumento di domanda (non compensata

adeguatamente da un aumento dell’offerta)

b) per riequilibrare i conti con l’estero nel momento in cui l’espansione ha trascinato

l’aumento delle importazioni

Il rischio fondamentale di una politica restrittiva è il calo della produzione e

dell’occupazione.

11.

LA POLITICA DEI REDDITI

Per ‘politica dei redditi’ si intende la mediazione compiuta dallo Stato nella contrattazione

fra sindacati dei lavoratori e imprese volta a contenere da un lato gli aumenti salariali, che

costituiscono aumenti del costo per le imprese e le inducono ad alzare i prezzi; e dall’altro

gli aumenti dei prezzi, che diminuendo il reddito reale dei lavoratori inducono i sindacati a

richiedere aumenti salariali.

La politica dei redditi è usata soprattutto a fini di contenimento dell’inflazione

12.

LA POLITICA MONETARIA: OBIETTIVI E STRUMENTI

La politica monetaria si riferisce alle scelte con le quali lo Stato riesce a controllare

l’offerta di moneta, e per conseguenza il saggio di interesse.

Gli obiettivi principali sono uguali a quella della politica fiscale: promuovere la

crescita economica, controllare l’inflazione, equilibrare i conti con l’estero.

Gli strumenti principali sono:

a) la manovra sul ‘tasso ufficiale di sconto’ (TUS)

b) la manovra della riserva obbligatoria

c) le operazioni di ‘mercato aperto’

13.

EFFETTI DELLA POLITICA MONETARIA

Una politica espansiva mira a aumentare l’offerta di moneta e conseguentemente a ridurre il

tasso di interesse. Effetti di una politica che riduce il tasso di interesse sono:

a) l’incentivazione agli investimenti delle imprese

b) l’incentivazione ai consumi a credito delle famiglie

c) la riduzione del debito pubblico (con conseguente possibile riduzione del prelievo

fiscale), dal momento che lo Stato deve pagare interessi minori per i suoi prestiti

d) l’incentivazione ai risparmiatori nell’acquisto di azioni anziché obbligazioni e titoli

di Stato (favorendo in questo modo il finanziamento ‘interno’ (o ‘a costo zero’)

delle imprese.

Una politica monetaria espansiva produce dunque un aumento della domanda globale, del

reddito e dell’occupazione.

I rischi di tale politica sono quelli di:

a) generare inflazione

b) squilibrare i conti con l’estero (dato l’aumento delle importazioni che ne consegue)

c) fuga dei capitali all’estero (a causa del ridotto tasso di interesse interno).

Una politica monetaria restrittiva, naturalmente, causerà effetti di segno opposto (riduzione

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

8

della produzione, del reddito, dell’occupazione etc.; riduzione dell’inflazione; riequilibrio

delle importazioni; possibilità di attirare capitali finanziari dall’estero etc.)

14.

GLI STRUMENTI DI POLITICA MONETARIA

a) Il tasso ufficiale di sconto

Il tasso ufficiale di sconto (TUS) è il prezzo che le banche ordinarie devono pagare alla

banca centrale ogni volta che richiedono di liquidare cambiali non scadute (mentre il tasso

libero di sconto è il prezzo pagato dagli imprenditori quando intendono liquidare presso le

banche ordinarie cambiali non scadute che hanno in cassa. La banca centrale fissa (aumento

o diminuisce) la percentuale di sconto da praticare alle banche ordinarie (e di conseguenza

queste fissano il tasso libero di sconto).

Variazioni del TUS ed effetti sull’economia

Ovviamente, più è alto il tasso ufficiale di sconto e meno le banche tenderanno a

scontare cambiali presso la Banca Centrale; le banche, del resto, nel fissare il tasso libero di

sconto si baseranno sul tasso ufficiale di sconto, inducendo la clientela a scontare a loro

volta meno cambiali. In sintesi se la Banca Centrale (ovvero l’Autorità Monetaria dello

Stato) intende scoraggiare il credito (manovra restrittiva o antinflazionistica), aumenterà il

tasso ufficiale; viceversa, (manovra espansiva o antideflazionistica) lo diminuirà.

b) Il coefficiente di riserva bancaria obbligatoria

Ogni volta che le banche ricevono una somma di denaro, sono obbligate a

trattenerne in forma liquida un certa percentuale (ad es. il 20%) per far fronte alle richieste

di liquidità quotidiane della clientela. In questo caso, quel 20% è il coefficiente di riserva:

le banche potranno investire il resto, dando luogo a un fenomeno di aumento del credito e

della base monetaria del sistema economico denominato “moltiplicatore dei depositi

bancari”.

Esempio: 1) supponiamo che il coefficiente di riserva sia del 20%; 2) la banca A riceve un deposito di 1000:

ne trattiene 200 e investe i rimanenti 800 alla banca B; 3) la banca B a sua volta tratterrà il 20% (= 160) e

investirà il rimanente (640) presso la banca C; la banca C a sua volta trattiene il 20% (= 128) e ne investirà il

rimanente (= 512) etc. Occorre notare che il deposito iniziale di 1000 ha dato luogo ad un aumento di base

monetaria di 800+640+512 = 1952.

Variazioni del coefficiente di riserva ed effetti sull’economia

Più è alto il coefficiente di riserva e meno il deposito avrà il suo potere

moltiplicativo; dunque: se l’Autorità Monetaria intende accrescere la base monetaria

(manovra espansiva) diminuirà il coefficiente; nel caso contrario, (manovra restrittiva)

dovrà aumentarlo.

c) La compravendita di titoli (operazioni di ‘mercato aperto’)

L’autorità monetaria può decidere di aumentare la liquidità del sistema

semplicemente comprando titoli di credito e dando in cambio moneta liquida (manovra

espansiva); in caso contrario, offrirà titoli di credito e domanderà moneta liquida facendola

in questo modo uscire dal mercato e diminuendo così la base monetaria

Esercitazione UD III

1.

2.

3.

4.

UDIV

15.

Come opera la politica dei redditi?

Come opera la politica fiscale?

Che cosa si intende per ‘tasso ufficiale di sconto’?

Qulai effetti produce una politica monetaria restrittiva?

GLI SCAMBI INTERNAZIONALI

L’ECONOMIA

24.

APERTA

Ogni sistema economico non è chiuso, ma costantemente in rapporto con altri sistemi con i

quali scambia risorse (economia aperta). Il ‘commercio internazionale’ è il complesso degli

scambi di beni e servizi con l’operatore ‘resto del mondo’ (ovvero con uno o più sistemi

economici diversi da quello di riferimento).

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

Importazioni ed esportazioni

I movimenti in uscita dei valori (beni, servizi, moneta) sono chiamate ‘esportazioni’; i

movimenti in entrata sono chiamate ‘importazioni’.

Importazioni

Un sistema importa risorse per vari motivi:

a) perché tali risorse non sono producibili all’interno (perché ad es. manca la materia

prima, o la tecnologia necessaria)

b) perché è mano costoso importare la risorsa piuttosto che produrla all’interno del

sistema.

Tranne qualche eccezione, il movimento di beni o servizi in un senso dà luogo a un

movimento di moneta nell’altro senso. Il sistema che deve importare dovrà dunque

possedere moneta (valuta) del sistema esportatore con la quale pagherà la merce importata,

altrimenti sarà costretto a indebitarsi. Naturalmente il modo meno pericoloso per il sistema

importatore di una certa risorsa è pagare quella risorsa con la valuta che gli deriva

dall’esportazione: in questo caso le casse di moneta estera non si esauriranno.

Le importazioni aumentano nei momenti espansivi del ciclo economico.

Esportazioni

Le esportazioni derivano dalla domanda estera; dunque, quanto più il sistema riesce

ad essere competitivo praticando prezzi bassi quanto più riuscirà ad esportare. Certi beni ad

alto contenuto tecnologico invece non dipendono dai prezzi, ma dalla scarsità. Perciò la

produzione di beni ad alto contenuto di capitale (beni ‘tecnologici’), in virtù del loro

mercato tendente al monopolio, sono beni sicuramente esportabili.

I vantaggi delle esportazioni sono:

a) l’acquisizione di valuta estera (con la quale, eventualmente, compensare le perdite

di valuta causate dalle importazioni)

b) aumento della produzione e dell’occupazione

c) assorbimento di eventuali sovrapproduzioni (scorte di merci) dissuadendo le

imprese dal frenare la produzione

Gli svantaggi possono derivare da una tendenza (nel caso, le esportazioni

sopravanzino di molto le importazioni) a generare inflazione (dal momento che le

esportazioni implicano entrate di moneta con la quale gli altri sistemi pagano le merci).

16.

LIBERISMO E PROTEZIONISMO

Il liberismo

La ‘teoria dei costi comparati’ dell’economista classico Ricardo mostra che per un

sistema è sempre conveniente specializzarsi nella produzione della risorsa che gli costa di

meno e importare da altri sistemi la risorsa più onerosa. Inoltre, il liberismo, allargando la

competizione oltre i confini del sistema, spinge le imprese interne a migliorare sempre più

la produzione (per vincere la concorrenza delle imprese estere). Allargandosi le possibilità

di domanda, le imprese possono aumentare investimenti e produzione, beneficiando in

questo modo delle economie di scala.

Il protezionismo

Il protezionismo è l’orientamento di pensiero opposto al liberismo che afferma la

necessità di difendere la produzione nazionale limitando le importazioni con dazi doganali

o contingentamenti (limiti alle quantità importabili).

Il protezionismo esamina il caso (non preso in esame dalla teoria dei costi

comparati, e tuttavia molto frequente) che i sistemi si trovino in fasi di sviluppo differenti:

in questo caso, una politica protezionista è necessaria per sostenere il Paese in via di

sviluppo, le cui imprese (data una ancora imperfetta organizzazione del lavoro e

l’impossibilità, date le dimensioni ridotte, di usufruire delle economie di scala) sono

costrette a praticare prezzi più alti, aumentando con dazi il prezzo dei beni importati in

modo tale da favorire la domanda interna. Inoltre, un sistema costretto a importare certi

beni essenziali da un altro sistema può correre il rischio di subire il potere politico di tale

sistema (un Paese indebitato è ricattabile). Al contrario, il protezionismo può avere effetti

9

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

10

negativi se usato contro i Paesi in via di sviluppo. Infatti, se applicato dai Paesi

economicamente sviluppati nei confronti delle importazioni dai Paesi poveri, può impedire

per questi ultimi l’aumento della domanda necessaria per avviare lo sviluppo.

17.

LA GLOBALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA

Per ‘globalizzazione’ dell’economia si intende quel fenomeno che tende alla formazione di un un

mercato mondiale: una liberalizzazione estesa all’intero pianeta.

Tale fenomeno è frutto della riduzione dei costi e dei tempi del trasporto (che rende

‘vicini’ sistemi anche lontanissimi geograficamente) e della rivoluzione informatica che

permette il trasferimento in tempo reali del capitale finanziario, e l’automatizzazione di

gran parte della produzione.

La globalizzazione permette dunque più facilmente il trasferimento delle imprese al

di là dei sistemi nazionali verso Paesi dove meno costosi sono i fattori produttivi e più

basso è il prelievo fiscale (un’unica impresa, chiamata perciò ‘multinazionale’, può

addirittura decentralizzarsi in più Paesi). La liberalizzazione dei confini crea le condizioni

per una concorrenza ‘totale’ (questo soprattutto per i beni a basso contenuto tecnologico,

poiché i beni ad alto contenuto tecnologico spesso mantengono la loro quota di monopolio

in virtù dei brevetti).

Tale concorrenza allargata impedisce ai sistemi economici di aumentare i prezzi:

dunque li induce a tenere sotto controllo l’inflazione da una parte, e, dall’altra, a controllare

i costi di produzione (ciò comporta: controllare il costo del lavoro, moderare il prelievo

fiscale e adottare investimenti strutturali per migliorare la tecnologia).

Per un sistema economici sarà certo più difficile adottare manovre politiche

espansive, le quali, generando un basso di interesse, possono penalizzare l’investimento

finanziario interno (con promozione della cosiddetta ‘fuga dei capitali’ all’estero).

Rispetto al rapporto fra Paesi ricchi e Paesi poveri, la globalizzazione porta con sé

paradossi e problemi delicati. Normalmente il basso costo dei prodotti di un Paese povero

(ciò che consente lo sbocco internazionale alla sua produzione) è generato dal basso costo

del lavoro, che è un genere ‘sfruttamento’ del lavoro. In questo modo, il Paese ricco,

comprando tali prodotti, da un lato ‘aiuta’ (anche se non certo in modo disinteressato) il

Paese povero; ma nello stesso tempo perpetua lo ‘sfruttamento’ e le condizioni che lo

rendono tale. Del resto, rifiutando di comprare (per opporsi a tale sfruttamento) il Paese

ricco penalizza l’economia del Paese povero. (Una soluzione a questo paradosso potrebbe

essere la cosiddetta ‘clausola sociale’, per la quale si sostiene la lotta allo sfruttamento

impegnandosi nel contempo a comprare a prezzi maggiorati: es. il cosiddetto ‘commercio

equo e solidale’).

18.

LA BILANCIA DEI PAGAMENTI

La bilancia dei pagamenti è il documento contabile che registra le transazioni economiche

intercorse in un determinato periodo di tempo tra il Paese e il resto del mondo.

Strutturata come una partita doppia (dare/avere), la bilancia dei pagamenti può

essere distinta in tre sezioni: a) partite correnti; b) movimenti di capitale; c) movimenti

monetari (o ‘saldo’)

Le ‘partite correnti’ comprendono:

a) la bilancia commerciale: ovvero le esportazioni/importazioni di merci (dette

‘partite visibili’). E’ la voce più indicativa della bilancia di pagamenti, e

talvolta viene usata (impropriamente) come sinonimo dell’intera sezione

‘partite correnti’.

b) le ‘partite invisibili’: ovvero le esportazioni/importazioni di servizi (bancari,

assicurativi, di trasporto, turistici etc.)

c) i ‘trasferimenti unilaterali’: riguardano le donazioni (fatte e ricevute), quali

ad es. gli aiuti ai Paesi poveri.

I ‘movimenti di capitali’ riguardano il movimento in entrata o in uscita di capitali monetari

volti all’acquisizione di risorse reali (di imprese, terreni, abitazioni etc.), o all’acquisizione

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

11

di risorse monetarie (obbligazioni, azioni, moneta). Nel primo caso si parla di investimenti

diretti; nel secondo, di investimenti finanziari (o indiretti).

Gli investimenti diretti trovano ragione in un miglior tasso di profitto (ovvero nelle

‘aspettative di profitto’) nel Paese di destinazione, mentre gli investimenti finanziari sono

influenzati da un miglior tasso di interesse. In ogni caso, questa sezione dipende

interamente dal tasso di cambio della moneta nazionale rispetto alla moneta estera.

I ‘movimenti monetari’ costituiscono il saldo delle due sezioni precedenti: se il saldo è

positivo, la bilancia dei pagamenti è in avanzo (ci sono più esportazioni che importazioni).

E viceversa.

Un persistente disavanzo – o ‘deficit’ estero – frena lo sviluppo del sistema, poiché

lo sviluppo comporta l’aumento delle importazioni e la necessità di contenerle (dal

momento che un’economia poco sviluppata ha difficoltà ad compensare le maggiori

importazioni con un aumento delle esportazioni) con politiche restrittive. Per questa

ragione le economie dei Paesi poveri rimangono impigliate nel ‘circolo vizioso della

povertà’ e non riescono a ‘decollare’ (un rimedio potrebbe venire dai Paesi ricchi attraverso

trasferimenti unilaterali, condono di debiti o, quantomeno, prestiti a tasso di interesse molto

basso).

19.

IL CAMBIO VALUTARIO

Il cambio di una moneta di un certo sistema è il suo prezzo espresso in moneta di un altro

sistema. Essendo un ‘prezzo’, il cambio segue la legge della domanda e dell’offerta, per cui

cresce all’aumentare della domanda e diminuisce (si svaluta) al diminuire dell’offerta.

Se vi è avanzo il cambio si apprezza (o si rivaluta); se vi è deficit, si deprezza (o si

svaluta).

Si parla di ‘apprezzamento’ o di ‘deprezzamento’, quando la variazione di valore è

originata dal mercato; si parla di ‘rivalutazione’ o di ‘svalutazione’ quando la variazione è

imposta dalle autorità monetarie.

Regimi di cambio

I regimi di cambio adottabili sono sostanzialmente due:

a) cambio fisso

b) cambio flessibile

Il regime a cambio fisso prevede che le autorità monetarie dei Paesi decidano

imperativamente il cambio ad un certo valore e si impegnino a scambiare le loro valute a

quel valore (in questo modo, la stabilità è, per così dire, ‘imposta’). Nel caso in cui sul

mercato il cambio sia diverso, essi si impegneranno, comprando o vendendo valuta, a

riportare il valore di cambio di mercato al valore di cambio fisso. Nel caso un Paese non

riesca più a sostenere il cambio fisso a un certo valore (ad es. perché non ha più riserve

valutarie estere da offrire) procederà alla svalutazione della moneta (ovvero stabilirà un

valore di cambio fisso più basso).

Nel regime a cambio flessibile il valore della valuta è determinato semplicemente

dal mercato (ovvero dalla domanda e offerta di moneta necessaria per le importazioni ed

esportazioni di beni) e varia continuamente in ragione dei mutamenti di mercato. Quindi se

vi è domanda della valuta estera (poiché si devono pagare le merci importate, oppure

perché si decide di investire attirati dagli alti tassi di interesse) il suo prezzo aumenta (la

moneta si apprezza); viceversa, diminuisce (la moneta si deprezza). Le autorità monetarie si

astengono dall’intervenire per guidare il cambio, ma lasciano fare al mercato.

Esiste una via di mezzo fra il regime di cambio fisso e il regime di cambio flessibile: il regime di

cambio controllato: in questo caso, le autorità monetarie dei vari sistemi non intervengono solo se il cambio si

mantiene all’interno di certi valori. Se si superano questi valori, le autorità intervengono vendendo o

comprando valuta in modo da riportare i valori entro la fascia di cambio stabilità.

20.

VANTAGGI E SVANTAGGI DEI SISTEMI DI CAMBIO

I sistemi a cambio fisso, bloccando il valore della moneta nel tempo, hanno il vantaggio di

rendere più prevedibile l’economia (e di conseguenza, diminuendo il rischio, di

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

12

incoraggiare gli investimenti, e scoraggiare le speculazioni). Lo svantaggio è quello di

mettere a dura prova, nel caso di crisi, il sistema, in quanto la necessità di intervenire sul

mercato con la vendita di riserve valutarie può favorire l’inflazione.

Al contrario, i sistemi a cambio flessibile non mettono sotto pressione le banche centrali,

ma rendono incerte nel tempo le decisioni di investimento degli imprenditori.

Se il valore reale della moneta nazionale diminuisce sensibilmente, il Paese è costretto alla

svalutazione della propria moneta. Al contrario, si procede a una rivalutazione.

Effetti della svalutazione

Rendendo più convenienti i prezzi per gli operatori esteri, la svalutazione tende ad

aumentare le esportazioni; ma anche fa aumentare i costi di produzione (in misura

dell’aumento delle materie prime importate) e, conseguentemente, tende a far crescere i

prezzi interni. Dunque riduce il benefico effetto sulla domanda indotto dalle esportazioni e

nel lungo periodo causa l’effetto opposto: deprime la domanda, la produzione e

l’occupazione. Inoltre, la svalutazione scoraggia al risparmio e induce l’autorità monetaria

a elevare i tassi di interesse (al fine di incentivare l’offerta di risparmio)

Effetti della rivalutazione

La rivalutazione deprime le esportazioni, e dunque, nel breve periodo, può compromettere

domanda, produzione e occupazione; ma nel lungo periodo consente di contenere

l’inflazione e mantenere bassi i saggi di interesse.

21.

CAMBIO E POLITICA ECONOMICA

Se i Governi intendono promuovere l’occupazione devono intraprendere politiche di

bilancio e monetarie espansive finalizzate al deprezzamento/svalutazione, in modo da

stimolare le esportazioni, e quindi la domanda globale. L’obiettivo è raggiungibile tuttavia

solo nel breve periodo, poiché nel medio lungo periodo si generano tendenze opposte.

Se l’obiettivo di breve periodo è, invece, il contenimento dell’inflazione, le politiche

economiche devono essere restrittive in modo da indurre all’avanzo nella bilancia dei

pagamenti e alla conseguente rivalutazione/apprezzamento del cambio.

22.

L’INTEGRAZIONE DELLE ECONOMIE EUROPEE

Nel mercato interno, i fattori produttivi (capitale, lavoro, materie prime) si trasferiscono

con grande facilità: i lavoratori si rivolgono a quei settori dove più è alta la remunerazione,

e così i capitali sono investiti in quei settori dove si prevede il profitto più elevato. Tale

facilità viene meno in campo internazionale, poiché la diversità delle norme e dei sistemi si

pone come un ostacolo alla mobilità. La Comunità economica europea si è posta da tempo

l’obiettivo di un processo di integrazione di più economie che tende a eliminare tali ostacoli

facendo sì che molti sistemi diventino uno solo. Il processo che nasce nel 1951 ha ricevuto

un grande impulso nel 1993, nel Trattato di Maastricht, e nel 2002, quando si è realizzata

compiutamente l’unione monetaria.

L’integrazione economica (ovvero di “mercato unico”) prevede:

la libertà di circolazione delle merci (ovvero la possibilità delle imprese di un Paese

di vendere o comprare in ciascun altri Paese aderente in condizioni di parità rispetto

alle imprese nazionali, senza variazioni di prezzo dovute a dazi)

la libertà di circolazione delle persone, dei servizi, del lavoro: i cittadini di ciascun

Paese possono essere impiegati in altri Paesi aderenti in condizioni di parità con i

cittadini di questi altri Paesi

la libertà di circolazione dei capitali: per cui ad es. un’impresa italiana può

richiedere prestiti a parità di condizioni ad una banca francese

Gli effetti previsti dell’integrazione

la concorrenza fra le imprese si intensificherà e porterà ad una riduzione generale

dei prezzi

l’espansione dei mercati porta le imprese ad una specializzazione della produzione

la compressione dei costi porta ad una maggiore competitività delle imprese

SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi

comunitarie rispetto alle altre economie internazionali (soprattutto USA e

Giappone)

restrizioni all’intervento sociale interno dei Paesi aderenti, e per certi aspetti, anche

rinunce a usi e consuetudini nazionali

Esercitazione UD IV

1.

2.

3.

4.

13

Quali sono i vantaggi del libero scambio internazionale?

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un alto livello di esportazioni?

Distingui i regimi di cambio

Quali sono gli effetti di una svalutazione della moneta?