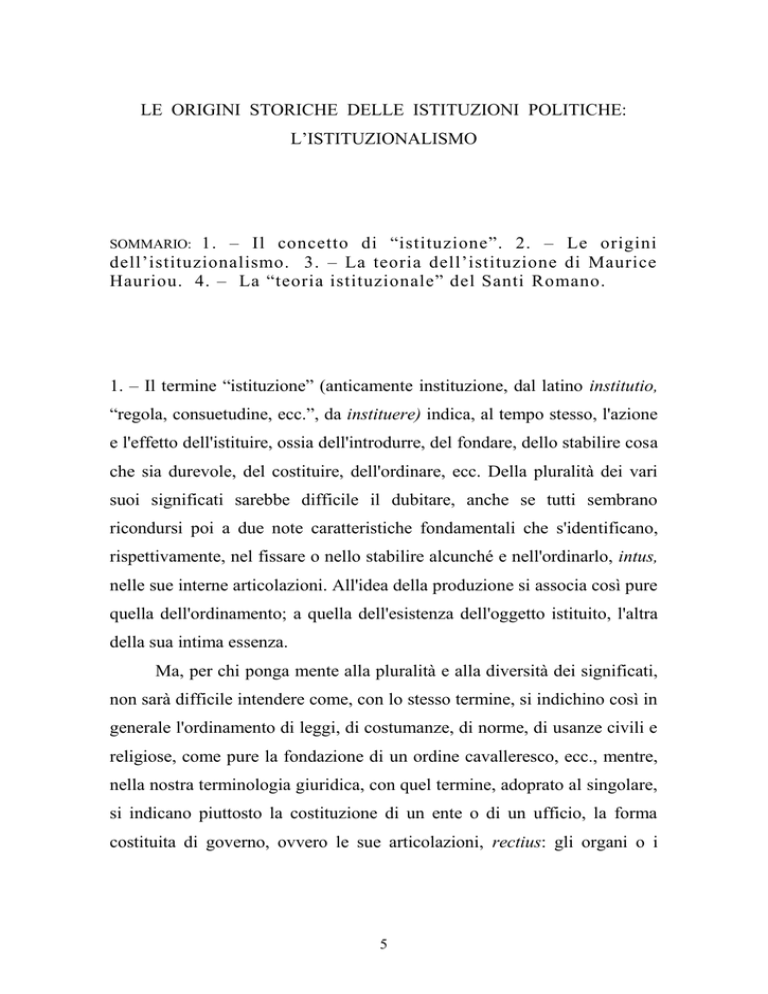

LE ORIGINI STORICHE DELLE ISTITUZIONI POLITICHE:

L’ISTITUZIONALISMO

1. – Il concetto di “istituzione”. 2. – Le origini

dell’istituzionalismo. 3. – La teoria dell’istituzione di Maurice

Hauriou. 4. – La “teoria istituzionale” del Santi Romano.

SOMMARIO:

1. – Il termine “istituzione” (anticamente instituzione, dal latino institutio,

“regola, consuetudine, ecc.”, da instituere) indica, al tempo stesso, l'azione

e l'effetto dell'istituire, ossia dell'introdurre, del fondare, dello stabilire cosa

che sia durevole, del costituire, dell'ordinare, ecc. Della pluralità dei vari

suoi significati sarebbe difficile il dubitare, anche se tutti sembrano

ricondursi poi a due note caratteristiche fondamentali che s'identificano,

rispettivamente, nel fissare o nello stabilire alcunché e nell'ordinarlo, intus,

nelle sue interne articolazioni. All'idea della produzione si associa così pure

quella dell'ordinamento; a quella dell'esistenza dell'oggetto istituito, l'altra

della sua intima essenza.

Ma, per chi ponga mente alla pluralità e alla diversità dei significati,

non sarà difficile intendere come, con lo stesso termine, si indichino così in

generale l'ordinamento di leggi, di costumanze, di norme, di usanze civili e

religiose, come pure la fondazione di un ordine cavalleresco, ecc., mentre,

nella nostra terminologia giuridica, con quel termine, adoprato al singolare,

si indicano piuttosto la costituzione di un ente o di un ufficio, la forma

costituita di governo, ovvero le sue articolazioni, rectius: gli organi o i

5

complessi organici, complessivamente considerati, che costituiscono la

struttura dello Stato (cosiddette istituzioni costituzionali).

Con quest’ultimo significato s’intende ripercorrere e precisare il

significato che nella scienza giuridica il termine “istituzione” ha ricevuto,

con la migliore consapevolezza dell’impiego e il maggiore svolgimento

delle implicazioni, massime per il fatto, per nulla trascurabile, che con esso

si è voluto indicare niente di meno che lo stesso fenomeno giuridico nella

sua integralità e nella sua essenza e che quindi da esso e per esso è stato

tratto il termine derivato di “istituzionalismo” o “istituzionismo”, per

designare la teoria o le teorie che hanno tentato di identificare appunto il

“diritto” o “l’ordinamento” tout court con l’ “istituzione”.

Secondo l'ultimo dei significati passati in rassegna, il termine

riappare dunque, adoprato al singolare, proprio per indicare l'unità,

l'unificazione di elementi diversi, il quid commune di una molteplicità. Alle

istituzioni costituzionali di uno Stato, ad esempio, si contrappone

l'istituzione complessiva dello Stato stesso alla quale esse si assimilano;

agli organi, la persona dello Stato della quale essi sono considerati

strumenti. È evidente che il significato di una tale contrapposizione –

assimilazione risulta dall'esigenza di unificare una molteplicità, di

ricondurre ad unità la differenza, di precostituire una “forma”, un

“modello”, una “classe” di elementi rispetto ai quali, e fra di loro, questi

ultimi risultino relativamente identici.

Come criterio unificatore, come forma o tratto relativamente comune

di tutti questi elementi può assumersi la nozione di “istituzione”, che si

riferisce sia alle parti, agli elementi dell'insieme, sia all'intiero, al tutto del

quale

essi

partecipano.

Di

là

quindi

6

dalla

contrapposizione

–

differenziazione, per rimanere nell'esempio, di Stato – persona e istituzioni

– organi costituzionali, incentrata sulla diversa natura e sul rapporto

strumentale di “ente” ed “organo”, vi ha un tratto comune che unifica

invece tanto l'ente, quanto l'organo e, fuori dell'esempio, sia la persona ut

sic, sia un complesso di persone, un determinato fatto, come un complesso

di determinati fatti, una cosa, come pure un insieme di certe cose. Da

questo punto di vista è facile mostrare come non repugni la qualifica di

“istituzione” o di “istituzionale” non solo all'ufficio – organo costituzionale

dello Stato, o allo Stato – persona, ma neppure all'ordinamento

complessivo dello Stato, allo Stato – ordinamento, o, perfino, dal lato

opposto, agli elementi che, a loro volta, compongono l’ufficio – organo

dello Stato.

Lasciando naturalmente da parte l’uso del termine nelle altre scienze

ed esperienze, è chiaro però che, nel diritto, dire “istituzione” val dire

innanzi tutto produzione o, meglio, posizione del diritto stesso e quindi

ordinamento di esso. Ma è qui pure la radice della particolare fortuna che il

termine ha avuto nella scienza giuridica. Se il diritto è sinonimo di ordine,

di ordinamento e se l’ “istituzione” esprime la produzione e la posizione di

un ordine, “istituzione” vale, innanzi tutto, propriamente, “posizione del

diritto”, e denota, ad una, l’origine stessa del fenomeno giuridico,

comunque e dovunque lo si voglia concepire. Indagare sulla “istituzione”

equivale ad indagare sul “diritto” e, per meglio dire, sui modi nei quali esso

sorge e sulle forme nelle quali esso si manifesta.

Questa

indagine

costituisce quindi

propriamente

la

“teoria

dell’istituzione”, che è per definitionem, un capitolo della teoria del diritto

7

o, se si vuole, della teoria generale del diritto, nonché della storia stessa del

diritto.

Ma l’indagine sull’origine e sul modo di produzione del diritto

implica la nozione del diritto stesso e si risolve anzi nella ricerca di che

cosa sia il diritto, dal momento che l’ “ordinamento” è un aspetto dell’

“istituzione” o è questa stessa, tout court.

Per ordinamento giuridico s'intende quel complesso di norme che lo

compongono, ovvero quell’ordinamento del quale quelle norme giuridiche

fanno parte.

Tale affermazione risulta indiscussa ed in effetti non controvertibile.

Più controverso e diversamente risolto è il problema se siano soltanto le

norme a costituire l'ordinamento o se questo consti di qualcosa di più, cioè

dell'organizzazione sociale alla quale le norme si ricollegano.

L'interrogativo in esame postula una riflessione di base sul concetto

di diritto: "ubi ius, ibi societas" oppure "ubi societas, ibi ius". La risposta al

petitum è data nel secondo senso. Per completezza, è d'uopo sottolineare

che il ragionamento logico – giuridico sviluppato ab initio risulta essere:

"ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi ius; ergo ubi homo, ibi ius".

L'uomo considerato non al suo stato selvaggio ed isolato, ma come un

essere sociale (per Aristotele l'uomo non era altro che un animale politico –

nel senso sociale –), vivente, cioè, in una determinata società ed in continuì

rapporti con i suoi simili. Quella dell'uomo completamente libero ed arbitro

di sé, isolato dalla società, è una concezione meramente astratta e fuori

della realtà. Pertanto il diritto si deve considerare un prodotto della vita

sociale, creato dagli uomini e da loro stessi utilizzato.

8

Altresì, poiché ogni gruppo sociale risultante dalla comunanza degli

interessi e dalla concordanza sul modo di soddisfarli costituisce

ordinamento, appare esatta 1'identificazione che si suol fare fra gruppo

ordinato e diritto, quale si esprime con la formula "ubi societas, ibi ius".

Invece l'equivalenza a questa dell'altra formula che ne inverte i termini, e

che suona "ubi ius, ibi societas" sarebbe da accogliere solo quando si

aderisse all'opinione, che invece è stata respinta, della inestensibilità della

categoria del giuridico alla vita degli individui, singolarmente considerati.

La società umana, per conservarsi e progredire abbisogna,

necessariamente, di un complesso dì norme. Tali norme, riunite in sistema,

costituiscono l'ordinamento giuridico, che è insopprimibile premessa alla

vita associativa, in quanto supremo regolatore della condotta e dei rapporti

tra i consociati (ubi societas, ibi ius).

2. – Il termine di «società» al quale l’istituzionalismo si riferisce può e

deve essere inteso sostanzialmente in due modi diversi che caratterizzano

un'altra fondamentale ambiguità della teoria istituzionale. Vi è la società

intesa come aspetto o momento dialettico del processo costitutivo del

«diritto», oggetto ma, al tempo stesso, condizione di ogni «diritto» e, per

meglio dire, oggetto del «diritto» inteso come «ordinamento» e condizione

o scaturigine del «diritto» stricto sensu; vi è poi la società come corpo o

ente chiuso, in sé perfetto – si ponga mente alla «suità» dell'istituzione di

cui ci parla Santi Romano – organismo singolo, esteriormente rilevabile,

visibile, «per quanto immateriale», e quindi suscettibile di rapporti con altri

9

organismi della stessa specie, che è compito della scienza giuridica studiare

e classificare.

Si potrebbe parlare allora più propriamente non già della società,

concettualmente e unitariamente intesa, sebbene delle molteplici, diverse e

irriducibili, società, rilevabili all'osservazione empirica. La società, da un

lato, e le società, dall'altro.

E tuttavia la stessa giuridica ipotizzabilità di queste ultime, in tanto è

resa possibile, in quanto si tenga ben presente il concetto di societas e la

relazione dialettica identità - distinzione intercorrente tra di essa e il diritto

di cui si è prima discorso. Non si potrebbe, diversamente opinando, che

fermarsi alla pura rilevazione del dato empirico costituito dall'esistenza di

molteplici aggregazioni umane, ora dotate di reciproche relazioni, ora

invece assolutamente prive, e non già costruire su di essa un sistema dì

relazioni che presuppone evidentemente la loro fondamentale omogeneità.

Ora, la sostanziale riconducibilità delle molteplici società –

istituzioni alla societas intesa come un tutto, logicamente inoppugnabile,

sembra comprovata, sul piano storico, dallo stesso enuclearsi della figura o

della nozione di «istituzione».

La storia del concetto equivale, com'è evidente, alla storia della

teoria. E una teoria è innanzi tutto consapevolezza della storicità del

proprio oggetto. Ma l'indagine rivolta a studiare, per esempio, il «concetto

dell'ordinamento giuridico alla luce dell'esperienza romana» non può

condurre, come invece ha condotto – sul rilievo che la nozione di

«ordinamento giuridico» era ignoto al pensiero giuridico romano (e in

genere antico) – ad escludere la possibilità di applicare la nozione stessa

allo studio dell'esperienza giuridica romana, se è vero che l'indagine storica

10

deve e non può non avvalersi dei concetti che storicamente vengono

enucleandosi e che insomma le res gestae (la storia) sono concepibili e

intelligibili solo alla luce della historia rerum gestarum (la storiografia).

Pertanto, appare nel giusto chi, capovolgendo 1'impostatura qui criticata, ha

affermato che 1'«esperienza romana» vada studiata «alla luce del concetto

di ordinamento giuridico», pur nella consapevolezza che il concetto di

ordinamento giuridico e quindi di «istituzione» è stato foggiato ed

enucleato in ragione e in funzione dello Stato moderno.

La storia del concetto di «istituzione» risale al Medioevo e

precisamente alla tradizione giuridica canonistica classica, su fino al

pensiero di Sinibaldo de' Fieschi (Innocenzo IV – P.M.), allorché egli, nella

tradizionale classificazione delle persone giuridiche, introdusse una figura

nuova, l’institutio, distinta e nettamente diversa «dai due tipi antichi e

tradizionali della corporazione – persona giuridica che ha il suo substrato

nell'elemento personale del collegium ... – e della fondazione semplice

massa patrimoniale destinata ad un fine proprio, esclusivo», in ragione

della presenza di «un elemento autoritario imposto dal di fuori che sottrae

l'ente alla libera disposizione delle parti».

Ma è la precisa individuazione di un tale elemento autoritario che è

più significativa. Esso, non soltanto presente nel momento della creazione

della institutio, continua per tutta la vita di questa, reggendola e

indirizzandola e contraddistinguendola quindi ancor meglio dalla

corporazione, la quale «agisce secondo la volontà dei propri soci», mentre

l'altra «agisce conforme alla 'voluntas superioris' che ha presieduto al suo

nascere e della quale gli organi di essa istituzione continuano ad essere gli

esecutori». Questa ‘voluntas superioris’ è, da un lato, semplicemente la

11

volontà del fondatore, la volontà e, si direbbe, la radice istituzionale, ma,

dall'altro, è chiaramente ricollegata, come elemento di un insieme, all'intera

organizzazione piramidale e gerarchica della Chiesa, raffigurata quale

corpus mysticum o corpus Christi, nella terminologia paolina, del quale le

singole persone, fisiche e giuridiche, aventi potestà giurisdizionale

ecclesiastica, sono gli «organi». È perciò che può ben dirsi che l'elemento

autoritario proceda «dall'esterno e dall'alto» e che «anche quando semplici

masse patrimoniali sono destinate ad uno scopo religioso o caritativo,

questo è nel più dei casi coordinato alla organizzazione gerarchica della

Chiesa e collegato con i numerosi uffici suoi, che il fine pubblico diventa

quasi di regola soverchiante».

Di qui la più tarda concezione di Maurice Hauriou del «potere di

governo organizzato» come «secondo elemento di ogni istituzione

corporativa» e, in ogni caso, necessario nell'ambiente sociale, anche se

esterno alla «istituzione – cosa».

Ora è proprio un siffatto elemento autoritario che rese possibile a

Sinibaldo de' Fieschi (Papa Innocenzo IV) di innestare sulla nozione di

persona ficta et repraesentata, che pure egli aveva ereditato dai glossatori

– intendendola però non già nel senso della negazione, propria del diritto

romano, della qualità di soggetto reale di diritto alle universitates

(personarum o bonorum) (universi consentire non possunt), ma in quello

diverso e più limitato di incapacità della persona giuridica ad agire se non

per mezzo di rappresentanti – l'idea della «istituzione», «intesa come ente

che vive ed agisce in virtù d'una volontà autoritativa che la guida

dall'esterno e dall'alto: idea affatto estranea al diritto romano e che si

presenta, per contro, come una peculiare creazione del diritto della Chiesa».

12

Sul terreno dell'esperienza, «istituzioni» furono così i singoli benefici

parrocchiali rurali primitivi eretti dal Superior competens, la praebenda e

la dignitas canonicale staccatesi dalla mensa capituli, e pertanto legate «ad

un'ideale unità, fondata dall'esterno e dall'alto». Questa unità – dipendenza

dell'istituzione «dall'esterno e dall'alto» è in particolare individuata nella

unità - dipendenza della personalità giuridica (della praebenda, della

dignitas, dei beneficia) dalla persona giuridica suprema della Chiesa e, per

analogia (un'analogia che potrebbe dirsi affinità o addirittura convergenza),

per quanto riguarda gli enti civili, dalla persona giuridica suprema

dell'Impero. Anzi sono stati gli stessi canonisti a procedere a tale applicazione analogica dell'istituto agli enti civili. Che poi, su tale strada, si sia

giunti alla personificazione dell'elemento autoritativo come base per

sostenere la tesi del conferimento della personalità giuridica agli enti

minori esclusivamente ad opera dello Stato, il cui atto è costitutivo e non

dichiarativo, nonostante la natura di realtà sociale della persona giuridica, è

una questione che qui interessa soltanto marginalmente, dal momento che

l'istituzione, come si vedrà, non sembra presupporre necessariamente e neppure comportare la personalità dell'ente. Piuttosto giova osservare, ancora

una volta, come il tratto caratteristico della institutio è qui ravvisato nella

dipendenza dell'ente da un elemento superiore ed estraneo, o, se si vuole,

da una auctoritas superioris, la quale, tuttavia, si immanentizza, rendendo

possibile all'ente di perdurare nonostante il mutamento delle persone fisiche

investite dell'ufficio, per cui, «licet moriatur praelatus, et omnes clerici in

ecclesia, dominium illorum non vacat: quia Christus non moritur, nec

potest Ecclesia deficere».

13

È questo, del collegamento e della derivazione da un elemento

superiore, che, in definitiva, è la radice e il principium di ogni institutio e

che si pone come un tutto supremo di cui le singole institutiones

rappresentano semplicemente le derivazioni e, quasi, le propaggini, il

motivo di maggiore interesse, il quale sta a dimostrare, anche sul piano

della storia della teoria, quel che si diceva precedentemente a proposito dei

due modi diversi d'intendere l'istituzione, che essi cioè non si

contrappongono ma si accordano fra di loro e che non è dato concepire le

istituzioni singole quasi «monadi» chiuse in sé medesime, indipendenti

dall'istituzione più comprensiva e suprema dalla quale tutte derivano.

Da questo punto di vista si può tentare di rispondere alla domanda,

già posta in precedenza

relativa al modo di intendere la società,

affermando che questa rappresenta il terreno e per così dire la dimensione

nella quale si muovono le singole istituzioni nella loro realtà storica: una

dimensione che, per il fatto di essere comprensiva di più entità, implica

necessariamente la molteplicità (di esse), ma, per il fatto di essere poi come

il tessuto connettivo che le tiene insieme e l'ordine che le rende possibili, le

spinge verso l'unificazione e l'unità. In tal senso, l’ordo ordinatus è

piuttosto la singola istituzione, in quanto tratta ad oggetto di osservazione,

ritagliata, per così dire, dal divenire storico, l’ordo ordinans è invece la

societas come totalità, che è poi la storia delle molteplici istituzioni, ossia

la dimensione nella quale le varie societates si succedono e si

condizionano.

Ma una siffatta reductio ad unum non è un dato, è piuttosto un

processo continuo, per il quale è sempre necessaria la molteplicità degli

elementi da unificare. Così che la teoria istituzionale non può, al tempo

14

stesso, non presentarsi come una concezione pluralistica e societaria degli

ordinamenti giuridici, ripudiando al tempo stesso il mito della unicità e

unità data dell'ordinamento, sia sotto il profilo cioè della pretesa

qualificazione statualistica ad esso attribuita, sia sotto l'altro, non meno

importante, della pretesa «purezza» e unilateralità dell'ordinamento, il

quale, lungi dall'essere un'unità ferma e per così dire conchiusa in se stessa,

si scinde, continuamente presentandosi, a volta a volta, come norma e come

fatto, come «diritto» e come «società».

Una reazione ante litteram al mito statualistico e normativistico è

quella segnata dall'opera sulle teorie politiche del Medioevo di Otto von

Gierke, al quale va il merito di avere delineato una concezione pluralistica

e societaria del diritto, sul fondamento dell'indagine storica relativa alle

comunità e corporazioni medioevali.

Sembra perfino superfluo avvertire come proprio il Medioevo, in cui

è apparsa la prima presa di coscienza dell'institutio, nel quadro di una

concezione unitaria della società, di un'unica res publica christiana retta da

papa e imperatore, presenti il fenomeno della pluralità delle istituzioni al

massimo grado storicamente riscontrabile di sviluppo. Ma una siffatta

molteplicità di istituzioni non è per nulla incompatibile con la sostanziale

omogeneità della societas della quale anzi codesti enti sono la puntuale e,

nella società feudale, gerarchica espressione. La sostanziale omogeneità è

data, infatti, secondo Otto von Gierke, proprio dalla capacità, che hanno

tutti gli organismi sociali, di creare diritto. È ovvio, però, che, mentre con

riferimento al sistema giuridico – sociale del Medioevo, una tale affermazione risulta immediatamente comprensibile e, per così dire, naturale,

15

essa acquista invece un significato che può ben dirsi rivoluzionario, quando

la si riferisca al sistema giuridico – sociale dello Stato moderno.

L’oscillazione fra la concezione sociologica e quella storicistica della

società è presente anche e soprattutto nel pensiero dei due maggiori

esponenti della “teoria istituzionale”, ossia di Maurice Hauriou e di Santi

Romano, nei quali pure – e in specie in Santi Romano – si rinviene il

tentativo più valido di costruire una teoria giuridica dell’istituzione.

3. – La teoria di Maurice Hauriou è intesa a concepire la realtà sociale

come – direttamente ed intrinsecamente – realtà giuridica.

L'Hauriou

infatti

è

uno

dei

primi

assertori

del

concetto

d’"istituzione",in base al quale sarebbe superabile quella dicotomia tra

realtà sociale e ordine giuridico che tante difficoltà crea al giurista. Per tale

Autore l'"istituzione" rappresenta l’"elemento ontologico del diritto", in

quanto in essa si realizza la piena trasformazione dello "stato di fatto" (cioè

i fenomeni sociali sociologicamente intesi) in "diritto": in particolare

l'"istituzione" si differenzierebbe dal piano dei meri fatti in quanto sarebbe

realtà di fatto; però basata su un elemento autoritario (non sulla pura forza)

e di conseguenza sarebbe realtà intrinsecamente giuridica. L’Hauriou però

non si preoccupa eccessivamente di precisare se il suddetto elemento

autoritario sia personificato (non si preoccupa cioè di identificare il soggetto di tale autorità) o comunque di precisare meglio i caratteri ed il modo

di essere di tale elemento.

Si preoccupa invece essenzialmente di analizzare la realtà giuridica,

differenziando i vari piani di profondità in cui essa si distribuisce per

16

individuare quale posizione occupi l'istituzione nell'ambito di tale realtà. In

particolare ritiene che il piano più superficiale sia quello delle regole rigide

e astratte, emanate secondo procedimenti formali (il piano cioè della

"legge" nel senso tecnico del termine); il secondo piano, sottostante al

precedente, sarebbe quello costituito dalle regole singolari, emanate per i

casi concreti: di quelle regole cioè che sono prodotto ed espressione della

discrezionalità; il piano più profondo sarebbe invece quello dell’ "istituzione", cioè di quell'autorità impersonale e spontanea dalla quale ogni

manifestazione giuridica in ultima analisi viene dall’Hauriou fatta derivare.

Lo studioso si preoccupa anche di distinguere due diversi tipi di

istituzione: l' "istituzione – gruppo" e la "istituzione – rapporto"; solo il

primo tipo (qualificabile anche come quello delle 'istituzioni – corporative"

cioè costitutive di un "corpo" sociale) interessa il problema considerato (il

fondamento dell'ordine statuale): non il secondo, che riferisce il concetto di

istituzione alla sfera delle cose inerti (sì tratta cioè di istituzioni che non

sorgono ad opera di un potere a loro interno, come invece avviene nel

primo caso). Per quanto riguarda l'ambito dei gruppi sociali, anche in esso secondo l'Hauriou - è possibile distinguere l'esistenza di diversi piani di

profondità in modo da potersi riallacciare a quello accennato a proposito

della realtà giuridica. Bisognerebbe perciò distinguere, iniziando dal piano

più profondo per giungere a quello più superficiale: la "comunione di

fondazione", che rappresenta il fenomeno istituzionale più spontaneo

(risultante cioè dall'equilibrio spontaneo, di forze e di interessi, derivante

dalla stessa natura delle cose) e non esprimentesi in vera e propria

organizzazione; l'"incorporazione", caratterizzata invece dal formarsi di

un'organizzazione che permette e realizza una distribuzione di competenze

17

nell'ambito del gruppo; l’"inter-organizzazione dell’incorporazione", in cui

la distribuzione delle competenze avviene in modo da garantire a tutti i

membri del gruppo sociale la partecipazione attiva alla vita dell’istituzione

e quindi si fonda sul consenso generale di tali membri (in sostanza cioè si

tratta

di

istituzioni

caratterizzate

dal

principio

democratico

e

rappresentativo); infine il piano più superficiale si ha quando si verifica il

conferimento al gruppo della personalità giuridica, il che può verificarsi

specie in considerazione dei suoi rapporti con gli altri gruppi. E' da notare

inoltre che, poiché negli strati meno profondi l'istituzione si esprime in

un'organizzazione e poiché l'esistenza di questa implica il formarsi di un

potere di comando, l'Hauriou cerca di risolvere il problema del

conferimento di tale potere (problema che - visto in relazione all'istituzione

statuale – si identifica in quello dell'attribuzione della sovranità)

distinguendo tra la "sovranità politica" e la "sovranità giuridica", ed

attribuisce la prima allo Stato (intendendola specificamente come potere

d'imperio) e la seconda, invece, alla nazione.

In relazione a quanto evidenziato,

la teoria dell’Hauriou appare

molto complessa, tanto complessa anzi da diventare complicata. Appunto a

causa di questa eccessiva complicazione non è facile intendere che cosa in

sostanza lo studioso intenda per "istituzione", cioè quali siano i suoi

caratteri veramente essenziali. Ciò perché non si riesce a rintracciare nella

suddetta teoria un criterio che sia insieme univoco e sufficientemente

preciso; le oscillazioni del pensiero dell'Hauriou nell'individuazione di

simile criterio non sono né poche né irrilevanti: ad esempio, secondo

quanto risulta implicito dall'esposizione prima accennata non è del tutto

18

chiaro se aspetto essenziale dell’"istituzione"sia quello organizzativo, e se

tipico di essa sia l'esistenza di un potere di comando.

Secondo quanto innanzi rilevato, la risposta dovrebbe essere

negativa, ma il dubbio sorge perché l'Autore ad un certo momento definisce

l'istituzione come "tout arrangement permanent per lequel, à l'interieur

d'un groupement social determiné, des organes disposant d'un pouvoir de

domination sont mis au service des buts interessants le groupe, par une

activité coordonneè a celle de l'ensemble du groupe”. In conclusione

perciò nell’interpretare il pensiero dell''Hauriou, ci si trova di fronte a due

alternative: o, intendere il concetto di istituzione con riferimento alle

particolari specificazioni relative alla sua struttura organizzativa ed al

potere di comando, ma in tal caso esso risulterebbe troppo restrittivo, incapace di valere per ogni forma di realtà giuridica; o, invece intenderlo con

esclusivo riferimento al principio essenziale, che secondo l’Hauriou sta al

fondo di ogni istituzione e che egli identifica in un’ "idea forza". in un'idea

attiva che plasma di sé la realtà, rendendola giuridica e per cui l'istituzione

si pone come "fonte" del diritto. La seconda alternativa, che sembra tutto

sommato la più esatta pur contenendo un indubbio aspetto di verità, si

risolve in un concetto troppo generico, del quale è anche legittimo dubitare

se appartenga veramente al mondo giuridico od invece si arresti alla soglia

di questo ed in particolare sembra incapace di spiegare scientificamente

come e perché la realtà sociale sia da considerarsi intrinsecamente

giuridica, come e perché essa si ponga a fondamento dell'ordinamento

statuale.

19

4. – La teoria dell'istituzione trova però la sua più approfondita ed organica

definizione nel pensiero del Santi Romano. Può dirsi anzi che tale Autore

realizzi un superamento qualitativo rispetto al pensiero degli istituzionisti

francesi (anche dell’Hauriou, che di questi è il maggiore esponente), sia per

il metodo (rigoramente giuridico) col quale la sua indagine è condotta, sia

per l'esatta individuazione dei problemi essenziali, sia per le conclusioni

sufficientemente specifiche ed articolate alle quali giunge.

E’ la “teoria istituzionale” sviluppata in Italia dal Santi Romano, per

il quale un ordinamento non si risolve solo in norme. Il diritto è anche

norma; ma oltre che norma, e spesso prima di essere norma, è

organizzazione e corpo sociale, e quindi si collega alla istituzione, intesa

appunto come qualunque ente o corpo sociale fornito di una struttura e di

un’organizzazione più o meno stabile e permanente.

Il Santi Romano ha giuridicizzato il concetto di istituzione, già

elaborato in Francia da Hauriou su un fondamento prevalentemente

sociologico, ed ha sostituito questo concetto, che egli considera più largo e

più completo oltre che più intrinsecamente giuridico, a quello di comunità.

Merito indiscusso della teoria istituzionale del Santo Romano è

quello di aver sottolineato che il fenomeno giuridico non si esaurisce nel

fenomeno normativo e che, al contrario, non solo le norme traggono la loro

giuridicità dal fatto di essere espressione della struttura associativa del

gruppo o corpo sociale ma anche che il fatto stesso dell’organizzazione

imprime ad un gruppo o corpo sociale il carattere della giuridicità (ogni

istituzione è un ordinamento giuridico).

Il Romano parte dall’esigenza, che sottolinea con particolare forza,di

individuare l'entità sottostante alle norme, perché, ove ci si arrestasse a far

20

riferimento esclusivamente a queste ultime, riuscirebbe impossibile trovare

il fondamento e la natura del diritto. Ispirandosi al pensiero greco, il quale

– relativamente allo Stato – concepiva tale entità come assetto complessivo

di una realtà unitaria, permanente, oggettiva e concreta (il riferimento del

Romano al pensiero greco è deducibile, oltreché dal contenuto del suo

pensiero, anche da sue espresse dichiarazioni a riguardo), egli ricerca

un'entità che non sia puro sostrato sociale, mero presupposto dell'ordine

giuridico, ma che sia essa stessa di natura giuridica ed anzi rappresenti

l'essenza primaria e necessaria del fenomeno giuridico.

Tale entità per il Romano è appunto l’ “istituzione”, col che si indica

un ente o corpo sociale (che, in quanto tale, deve avere "un'esistenza

obiettiva e concreta" ed un'individualità "esteriore e visibile") dotato di vita

autonoma, anche se tale autonomia può essere assoluta o soltanto

relativa,che rappresenta un "'unità ferma e permanente" pur nel mutare dei

suoi particolari elementi.

L'essenza dell’"istituzione" è l’“organizzazione sociale”, dovendosi

ritenere che essa non ha, ma e' organizzazione sociale. Né potrebbe dirsi

che con ciò ci si riferisca a concetto non giuridico perché il Romano

sottolinea che "scopo caratteristico del diritto è per l’appunto quello

dell'organizzazione sociale". Inoltre il riferimento all’organizzazione mette

in rilievo come si tenga conto dell'esigenza di una struttura basata sul

principio del collegamento tra autorità e forza.

Da ciò risulta abbastanza chiaramente che per il Romano l'istituzione

non è né entità indifferenziata, né si risolve mai in un singolo rapporto

giuridico od in una somma di rapporti (infatti, egli precisa, l'istituzione

implica dei rapporti, ma non si risolve in essi" perché costituisce

21

l'organizzazione necessaria a fornire ai rapporti medesimi il sostrato che

consente di poterli qualificare come giuridici). Ciò spiegherebbe e

confermerebbe definitivamente la perfetta identità tra istituzione e diritto:

"questo - afferma esplicitamente il Romano - non può estrinsecarsi se non

in un'istituzione e l'istituzione esiste in quanto è creata e mantenuta in vita

dal diritto".

Da un simile concetto di istituzione, specie dal suo carattere di unità

permanente dotata di vita autonoma, sorge l'esigenza dì riferirsi a un

principio capace di conferire all'istituzione appunto tali caratteri; particolare

interesse perciò riveste l'accenno che il Romano fa al “principio vitale di

ogni istituzione”, come “ciò che anima e tiene riuniti i vari elementi di cui

questa risulta, che determina, fissa e conserva la struttura degli enti

immateriali”; ma si tratta solo di un cenno, del quale non è possibile trovare

una più specifica esplicazione; cosicché resta il dubbio se il Romano

intenda questo principio identico in ogni istituzione (nel qual caso si

tratterebbe di qualcosa di troppo generico perché possa valere quale

essenziale criterio d'identificazione), oppure lo intenda in senso specifico,

cioè diverso a seconda dei vari tipi di ordine nei quali agisce (ed allora le

sue affermazioni a riguardo avrebbero uno straordinario interesse per

risolvere definitivamente il problema del fondamento e dell'essenza della

costituzione, cioè come il Romano intenda il concetto di costituzione).

Comunque può dirsi che la teoria del Romano, considerata nel suo

nocciolo essenziale, equivale a un rovesciamento della concezione di Hans

Kelsen. Questi vede l’ordinamento soltanto come un sistema di norme “teoria normativa” - (e considera giuridico soltanto ciò che in norme si

esprime) mentre il primo afferma che diritto - in senso proprio - è solo

22

“l’entità che pone la norma”, cosicché "le norme non ne sono che una

manifestazione, una delle sue varie manifestazioni .... uno dei modi con cui

esso opera e raggiunge il suo fine" (a conferma il Romano nota "che non

solo si possono astrattamente immaginare, ma storicamente si danno....

esempi di ordinamenti giuridici in cui non si rinvengono norme scritte o

anche non scritte nel senso proprio della parola", quale ad esempio

l'ordinamento in cui esista solo "la figura del giudice").

Il pensiero del Romano si presenta anche in netta antitesi con coloro

che ritengono di poter costruire il sistema dalle norme, desumendolo cioè

dall'esame delle medesime e dai loro rapporti reciproci. In particolare come il Romano sottolinea - non è possibile individuare la giuridicità

attraverso una simile operazione: se infatti ogni singola norma di per sé non

è giuridica, la giuridicità non può essere trovata sommando più norme in

sistema; perché dunque un sistema di norme sia giuridico è necessario

trovare il quid che conferisce unità al gruppo di norme, che le forma in

sistema ma che, non identificandosi con esse, ha vita propria e forza

espansiva tale da garantire ad un tempo lo sviluppo e la continuità

dell’ordinamento. Il Romano conclude anche che tale quid non può essere

ricercato nel principio gerarchico che, secondo il Kelsen, caratterizza il

sistema di norme come ordinamento (infatti detta tesi è stata portata avanti

con molto vigore logico dalla Scuola viennese e segnatamente da Hans

Kelsen che, partendo dal presupposto della necessaria “purezza” del diritto,

intesa come incontaminazione della norma nei confronti dei fatti sociali, è

giunta appunto a concludere che l’ordinamento giuridico si compone

soltanto di norma – “teoria normativa” – disposte in una scala gerarchica

che partendo dalla norma fondamentale “grundnorm” giunge fino al

23

comando concreto in una disposizione gradualistica di rigorosa

correlazione fra norme sovraordinate e sottordinate ed osserva (a riprova

dell'impossibilità che tale principio possa promuovere la espansione

dell'ordinamento mantenendone insieme l’unità) come sulla base di esso

l'ordinamento potrebbe mutare radicalmente, anche nella sua norma

fondamentale, così che in ultima analisi risulterebbe annullata la sua unità.

Passando ad una più particolare valutazione critica del pensiero del

Romano sono preliminarmente da precisare alcuni punti, che appaiono

basilari per l’esatta sua interpretazione.

Si deve notare anzitutto, per ciò che riguarda l’uso del termine

"istituzione", che il Romano dichiara di distaccarsi dagli altri istituzionisti,

in particolare dall'Hauriou: a differenza di quanto sostiene tale Autore,

infatti afferma di non credere che “l'istituzione sia fonte del diritto, e che

quindi questo sia un effetto, un prodotto della prima”, e di ritenere invece

che “fra il concetto di istituzione e quello di ordinamento giuridico....ci sia

perfetta identità".

In secondo luogo bisogna ricordare che l'ordinamento non può non

essere concepito come entità ferma e permanente, che non muta pur nel

mutare dei diversi interessi che ad esso fanno capo. Inoltre che

l'ordinamento non è da considerarsi soltanto come sistema di norme

perché non si risolve esclusivamente in esse.

La suddetta entità non può essere concepita che per riferimento

all'organizzazione sociale (poiché tale organizzazione è scopo specifico del

diritto); l'aspetto organizzativo è dunque tipico del fenomeno giuridico ed

intrinseco ad esso, sicché l'ordinamento va identificato con il “corpo

sociale” organizzato, costitutivo dell’“istituzione”. L'istituzione è quindi

24

diritto obiettivo (nel senso di ordine giuridico, di "status") e, poiché

l'obiettività è caratteristica del diritto, vi è perfetta identità tra istituzione e

diritto; il diritto non si estrinseca se non in un'istituzione e l'istituzione è

tale in quanto creata e mantenuta in vita dal diritto. Sono dunque da

respingere radicalmente tutte quelle opinioni che considerano il fatto

dell'ordinamento sociale come antecedente al diritto o comunque non

giuridico.

Non è però sempre secondo il Romano - errato dire che il diritto è

“forma”; tale affermazione, se esattamente intesa, significa infatti che la

identificazione di ciò che è diritto si ha in considerazione del suo inserirsi

nell'istituzione (una data norma, o regola, o precetto dunque non è giuridico

per il suo contenuto, ma per il suo riconnettersi ad un istituzione, perché è

propria di un'istituzione).

L'istituzione si costituisce ed esiste in forza di un "principio vitale"

(che la anima, la tiene unita nei suoi elementi, ne promuove e assicura

l'espansione); tale principio può dunque essere inteso come la normatività

intrinseca dell'istituzione.

In particolare, per quanto riguarda l’istituzione dell'ordinamento

statuale, il Romano afferma che lo Stato sorge col fatto del suo costituirsi,

senza che ciò si esprima necessariamente in una norma, perché questa può

anche sorgere solamente in seguito. E' questo un punto specifico, di

notevole rilievo, nel quale il Romano ribadisce la sua differenziazione tra

"ordine sociale" e “norma”: ed offre quindi la migliore occasione per chiedersi se tale differenziazione (analoga a quell’altra vista prima, tra "fonte" e

25

"diritto"

(1)

, sia veramente esatta. Quando a proposito del sorgere dello

Stato, si fa riferimento al fatto del suo costituirsi, si ammette implicitamente che questo non sia mero fatto perché esso si pone come ordine;

ma questo ordine, per esser tale, deve potersi concretare ed esprimere con

qualche "legge" (nel suo senso più proprio di "regola") cioè non può esprimersi altrimenti che con norme o con gruppi di norme. Se si tiene presente

quanto si è detto, dovrebbe venire a cadere la contrapposizione tra norma e

istituzione: d’altra parte lo stesso Romano, ad un certo momento, non può

non riconoscere che "l'esistenza di una istituzione non si scompagna mai da

una serie di norme, che possono essere e, in parte, sono sempre implicite

nella sua struttura e nei suoi caratteri essenziali". Ma, a parte le incertezze

dimostrate dal Romano al riguardo, è da riaffermare il concetto che la

differenziazione tra istituzione e norme non può essere intesa che come

differenziazione tra la norma immanente all'istituzione (il principio normativo intrinseco ad essa) e le norme derivate. In tal modo risulta

superabile l'antitesi che da più parti si prospetta. E’ facile infatti il rilievo

che anche la norma base, presupposta dal Kelsen, si richiama ad una realtà

sociale in se ordinata, perché capace di esprimere la norma stessa, ad una

realtà che perciò si può chiamare “istituzionale”.

(1)

Si e' notato come il Romano, criticando l'Hauriou fa rilevare come l'istituzione non sia fonte di diritto,

ma diritto essa stessa, e si e' osservato che ogni fonte di diritto non può non essere essa stessa espressione

di diritto, di ordine giuridico: sicché non e' giustificato porre una contrapposizione nella natura dell'una e

dell'altro.

26

STORIA DEL PARLAMENTO ITALIANO

1. – Gli antichi parlamenti italiani. 2. – Dalle Repubbliche

giacobine ai Regni napoleonici. 3. – Il periodo risorgimentale. 4. – Il

Parlamento italiano.

SOMMARIO:

1. – La parola “parlamento” si fa risalire più addietro del tardo secolo XI.

Esso nasce nei Paesi dell’Occidente come parlamentum o parliamentum e,

alla francese, parlement. In quest’ultima forma esso si presenta, forse per

la prima volta in senso assoluto, nella celebre Chanson de Roland, della

fine dell’XI o principio del XII secolo. In latino lo si trova in un documento

pontificio, del 1089, del papa Urbano II che richiamava gli abitanti di

Velletri al loro obbligo di exhibere parlamentum, cioè di presentare alla

rassegna il loro contingente militare; nel 1101, negli Annali genovesi di

Caffaro, con l’ordine impartito in senso, egualmente, militare; nel 1113, in

un documento lucchese dove si ricorda un publicum parlamentum, o

pubblica riunione locale; in un altro documento pontificio degli anni 1107 –

1110, accennante agli obblighi militari degli abitanti di Ninfa. Lo si ritrova

ancora, in questo senso o in quello di grande assemblea, nei documenti

italiani di Federico Barbarossa e di suo nipote Federico II, in un documento

trevigiano del 1189, ecc.

Che cosa siano stati i parlamenti - o le assemblee di stati - durante il

Medio Evo è cosa non certo semplice dire in poche righe.

In Italia gli antichi parlamenti o, secondo altra terminologia,

“preparlamenti”, si ricollegano a quelle stesse formule istituzionali tardo –

27

medievali europee da cui nasce il Parlamento inglese. Non solo perché a

fine Settecento l’istituto appare quasi in ogni parte d’Italia estinto, non

resistendo alla pressione livellatrice dell’assolutismo, così come del resto

dagli inizi del Seicento non si adunavano più gli Stati Generali di Francia.

E neppure tanto perché si trattasse di “assemblee di Stati” – fondate sulla

rigida divisione di ordini sociali di “ancien régime” nobiltà feudale o

braccio militare, clero, borghesia privilegiata delle città regie o demaniali –

e non già di forme di rappresentanza politica generale. Quanto e

soprattutto, perché non appaiono organi della sovranità, investiti di una

autonoma potestà legislativa e di indirizzo politico, ma parti di un rapporto

contrattuale improprio con il Principe (“leggi pazionate”) o più spesso

organi di rimostranza, di consultazione e di petizione posti in certo modo al

di fuori della struttura essenziale dello Stato. Nulla che in essi anche

lontanamente arieggi il principio che contemporaneamente si afferma

invece in Inghilterra della responsabilità dell’esecutivo nei confronti delle

assemblee, tanto meno quello americano del Parlamento titolare del potere

legislativo nel quadro di una “higher Law” irremovibile. Mancano,

soprattutto, del potere di autoconvocarsi: anche quando per le loro

adunanze è prevista una periodicità annuale, più spesso triennale o

decennale, non esiste mezzo legale per riparare al difetto di convocazione.

La certificazione dei loro atti e deliberazioni è spesso affidata a un

funzionario del principe, il Regno Protonotaro in Sicilia, il Reggente la

Reale Cancelleria in Sardegna. “Nessun nostalgico o romantico amore del

passato può farci dimenticare che nella concezione e funzione istituzionale,

nella loro struttura, ‘in toto’ insomma, essi fossero ormai, al termine del

periodo considerato, poco meno che un’anticaglia, anzi avanzi davvero,

28

come aveva detto il marchese Domenico Caracciolo, di medio evo”

(Marongiu).

Se l’Italia di fine Settecento appare un cimitero di Parlamenti, un

primato in materia spetta certamente alla casa di Savoja, posta di fronte a

più gravi problemi di amalgama e unificazione interna di domini acquistati

in tempi e a titoli diversi. Già nel Cinquecento, Emanuele Filiberto aveva

spento quelli delle due “patrie” di Savoja e di Piemonte e alla fine del

Seicento risalivano ormai le ultime tornate del Parlamento di Saluzzo e

degli “Stamenti” sardi; finalmente, nel 1766, cessano di adunarsi anche gli

“Stati” della Val d’Aosta. Che in circostanze eccezionali e dopo aver

respinto un tentativo di invasione francese, lo “Stamento” militare sardo

presieduto dalla sua “prima voce”, il marchese di Laconi, si autoconvochi e

reclami da Vittorio Amedeo III nel 1793 il ristabilimento delle forme

parlamentari e che per circa due anni una “deputazione” stamentaria

assuma di fatto la direzione dell’amministrazione dell’isola, è vicenda

effimera e presto chiusa. Nel 1799, riparando in Sardegna, i Savoja

accantonano le promesse sessioni parlamentari, come avrebbero voluto fare

anche i Borboni riparati in Sicilia se non lo avesse impedito la volontà

dell’onnipotente alleato inglese.

Dovunque

le

monarchie

acquistassero

forza,

i

Parlamenti

scomparivano. Dopo l’ultima sessione del 1642 e dopo la rivolta di

Masaniello, non si era più adunato quello del Regno di Napoli. Con il 1754

finivano, per volontà di Maria Teresa d’Austria, quelli di Gorizia e di

Gradisca. Solo Venezia, mantenendo immobile la sua struttura oligarchica

di patriziato cittadino contro ogni tentativo di riforme (come quella,

proposta nel suo “Consiglio politico” da Scipione Maffei, di ammettere una

29

limitata rappresentanza delle città di Terraferma avviandosi alla lontana

verso forme all’inglese), consentiva però che si adunasse ogni anno il

secolare Parlamento della “Patria friulana” in Udine, nel quale aveva il

maggior peso l’elemento feudale. Ma quanto alla sostanza ancora racchiusa

in queste forme, ha valore di giudizio storico un passo assai noto delle

“Confessioni” del Nievo: “Tutto adunque concorda a stabilire che quando il

magnifico General Parlamento della Patria supplicava da sua serenità il

Doge la licenza di giudicare intorno a una data materia, il tenor della legge

fosse già concertaro minutamente fra sua eccellenza il Luogotenente e

l’eccellentissimo Consiglio dei Dieci (…). Il magnifico General Parlamento

invocava poi dalla Serenissima dominante la conferma di quanto aveva

discusso, deciso ed approvato; e giunta conferma, il trombetta nel giorno

festivo gridava ad universale notizia e per inviolabile esecuzione la Parte

presa dal magnifico General Parlamento”.

In questo quadro generale, anche particolarità interessanti di

procedura, come ad esempio il fatto che gli “Stamenti” sardi si reggessero

secondo lo stile delle “Cortes” di Catalogna e derivassero poi da quelle

d’Aragona l’istituto di una speciale commissione per i gravami o “greuges”

per

giudicare

sugli

abusi

e

illegalità

degli

organi

e

agenti

dell’amministrazione; o che in vari Parlamenti le tre “prime voci” di

ciascun ramo o braccio, o un’apposita deputazione, fossero sentiti

dall’esecutivo nei lunghi intervalli fra due convocazioni – perdono

nettamente importanza. Nulla di ciò passerà nell’esperienza parlamentare

del nuovo ciclo napoleonico e risorgimentale. Né le Restaurazioni del 1814

– 1815 restituiranno in vita queste forme esauste, tanto più in quanto la

chiusura di quella pagina ha segnato nuovi passi avanti sulla via del

30

rafforzamento strutturale delle amministrazioni centrali, recando a

compimento il vecchio sogno livellatore dell’assolutismo. L’affermazione

di un sistema tributario più moderno era un altro acquisto importante e

toglieva ogni residuo significato alla sola competenza di vero rilievo

politico delle vecchie assemblee dello “Stato a ceti” fondato su ordini

sociali privilegiati (Standen-Staat): quello di consentire i “donativi” della

nazione al principe e le imposizioni straordinarie.

Il solo caso che meriti considerazione a parte, rappresentando un

anello di congiunzione fra i preparlamenti “ancien règime” e l’esperienza

del Risorgimento, è quello della Sicilia, che sotto l’unico scettro dei

Borboni di Napoli costituiva però da secoli e restò fino al 1816 un Regno

separato, con distinta amministrazione e proprie rappresentanze risalenti

fino al Regno normanno - svevo di Federico II. La nobiltà, il clero, le città

isolane avevano tenacemente difeso in ogni tempo i privilegi e prerogative

parlamentari e ancora per tutto il Settecento le convocazioni avvenivano

ogni tre anni. Quando i Borboni ripararono nell’isola si ha una crescente

tensione fra il Parlamento e la monarchia, finché per la determinante

pressione

del

rappresentante

inglese,

lord

Bentinck,

si

passa

all’elaborazione di una nuova Costituzione, quella del 1812. Benché posta

nel nulla solo quattro anni dopo, con il recupero del Regno di Napoli e la

fusione nell’unico regno delle Due Sicilie che pone termine alla secolare

corona isolana, questa Costituzione assume eccezionale rilievo e significato

sia perché codifica adattandoli alla realtà siciliana diritti e consuetudini del

Parlamento inglese (del quale, retoricamente, si ricordava la matrice

normanna comune a quello dell’isola); sia, in un secondo tempo, come mito

del movimento costituzionalistico in Sicilia e anche fuori di questa come

31

modello costituzionale che si propone alle classi dirigenti risorgimentali in

alternativa a quelli della “Charte” francese e delle “Cortes” spagnole. Essa

dà vita ad una struttura bicamerale all’inglese, con commissioni miste dei

due rami per comporre le divergenze sui temi legislativi; vieta al re, sulla

linea di precedenti inglesi e spagnoli, di recarsi fuori dell’isola senza il

consenso del Parlamento; accorda alla Camera dei Comuni l’iniziativa

esclusiva in materia di imposizioni, e a quella dei Pari spirituali e temporali

(ecclesiastici e baroni) quella di leggi che incidano sul regime della Paria,

l’altro ramo potendo nell’uno o nell’altro caso solo accettare o respingere

in blocco. Per ogni legge, il re deve articolo per articolo concedere il suo

“placet”, od opporre il “veto” (e già in sede di sanzione della Costituzione,

tra molti articoli respinti, figura quello che accordava ad ogni siciliano il

diritto di petizione, rimostranza o presentazione di progetti di legge al

Parlamento). La disciplina delle prerogative e procedura della Camere, e

persino del loro personale, è minutissima e ispirata a diffidente e gelosa

garanzia nei confronti dell’esecutivo: il Parlamento giudica i suoi membri

anche per reati comuni; la stamperia è posta all’interno del suo edificio, e il

suo direttore dipende esclusivamente dai due presidenti; la convocazione

deve avvenire ogni anno, anziché ogni tre, e ciascuna Camera può

illimitatamente aggiornare le proprie discussioni e deliberazioni; nessuna

ingerenza regia in tema di potestà disciplinare, e ai presidenti sono concessi

energici poteri per il buon andamento dei lavori; nessuna truppa può essere

levata, introdotta o mantenuta dal re nell’isola, senza il consenso del

Parlamento. I ministri sono responsabili di fronte al Parlamento, che ha

anche il potere di processarli e punirli nella forma britannica

dell’“impeachment”. Soluzioni di estremo interesse, ma che durano

32

nell’isola tanto quanto il protettorato di fatto inglese, la guerra europea

contro Napoleone e lo stato di necessità dei Borboni. Con la Restaurazione,

ogni forma di rappresentanza, vecchia o riformata, verrà travolta anche qui.

Poco resta da dire sull’Italia prerivoluzionaria. Aspirazioni

costituzionali che pure circolano nel pensiero dell’illuminismo italiano non

ne costituiscono certo il tema e la rivendicazione dominante. La linea di

governo dell’assolutismo illuminato solo in casi eccezionali, mentre spezza

o cancella i privilegi dei vecchi Parlamenti, può orientarsi verso forme

rappresentative nuove. Così Leopoldo, Granduca di Toscana, che prima di

essere chiamato al trono di Vienna fa elaborare dai suoi funzionari un

progetto di costituzione sulla base di rappresentanti eletti a livello

provinciale dalle comunità locali, con poteri consultivi e solo limitatamente

deliberativi (i funzionari, del resto, propendono per attribuzioni meramente

consultive, se non per la vecchia forma di assemblee separate di ceti o

“Stati”). Solo in una sua ultima fase, per lo più successiva alla rivoluzione

francese, il pensiero dell’illuminismo italiano si orienta nettamente verso

forme di rappresentanza politica e diviene più acutamente consapevole dei

pericoli di arbitrio dell’assolutismo illuminato. Così Pietro Verri nei

“Pensieri sullo stato politico del milanese” (1790): “Una Costituzione

finalmente convien cercare, cioè una legge inviolabile anche nei tempi

avvenire (che) assicuri ai nostri cittadini un’inviolabile proprietà, essendo

questo il fine di ogni Governo. Conviene che tale Costituzione venga

garantita e difesa da un corpo permanentemente interessato a custodirla e di

cui le voci possono liberamente e in ogni tempo avvisare il monarca degli

attentati che il ministero con l’andare del tempo potesse promuovere per

invaderla”: corpo eletto da tutti i censiti in catasto, che dia il suo parere su

33

tutte le leggi. La sussistenza intatta delle leggi fondamentali, e fra queste

dei principi-cardine del diritto privato, richiede ormai in questa visione un

corpo politico costituito sulla nuova base dell’universalità dei cittadini: ma

è facile vedere come, quanto alla struttura dei suoi poteri e al suo ruolo

nell’organismo statale, si sia ancora lontani dalle nuove formule di diritto

pubblico che con l’arrivo delle armate rivoluzionarie francesi si faranno

strada nella penisola.

2. – Le prime manifestazioni di un moderno parlamento in Italia si hanno

nel quadro dei nuovi ordinamenti repubblicani del triennio rivoluzionario

1796 – 1799, sorti sul cammino dell’armata d’Italia del generale Bonaparte

e fissate nelle Costituzioni delle repubbliche di Bologna (1796), Cispadana,

Cisalpina e Ligure (1797), seconda Cisalpina e Romana (1798), di Lucca e

Napoletana (1799).

Benché in ragione di certi caratteri, che appartengono piuttosto alla

storia politica o all’ideologia, si sia mantenuto l’uso di parlare (magari tra

virgolette) di Repubbliche e di costituzioni “giacobine”, non è però dubbio

che essi si modellino piuttosto sulla costituzione direttoriale francese

dell’anno III, dettata da un preciso spirito di reazione antigiacobina. Questa

faceva ritorno ad un suffragio largo sì, ma censitario, e soprattutto

introduceva il nuovo principio strutturale del bicameralismo, attribuendo al

ramo più numeroso del Corpo legislativo, il Consiglio dei Cinquecento,

l’iniziativa esclusiva delle leggi e all’altro, il Consiglio degli Anziani, il

potere di accettarle o respingerle in blocco sia per motivi di merito, sia per

averne ritenuto l’incostituzionalità. Poco meno di cento articoli, a parte

quelli dedicati al procedimento elettorale, disciplinavano il Legislativo, sui

34

377 di cui constava l’intera Costituzione. Alle regole di procedura da valere

per entrambi i suoi rami fissate a questo livello, si aggiungevano le altre,

del pari comuni, fissate in via legislativa il 3 Fruttidoro dello stesso anno

(1795) nell’intento di assicurare una sostanziale stabilità del parlamento col

porlo al riparo dai colpi di maggioranza che a questo riguardo avevano

punteggiato la vita della Convenzione giacobina.

Le Repubbliche italiane fecero proprio le linee essenziali di questa

disciplina con pochi adattamenti, ora derivati da spirito di combinazione

con qualche raro e sparso precedente degli ordinamenti patrizi cittadini

(Bologna, Genova, Lucca, Municipalità provvisoria di Venezia); ora in

ragione del fatto stesso che, toltane l’eccezione di Bologna che pur aveva

trecentosessanta rappresentanti in confronto ai settecentocinquanta del

Corpo legislativo francese, si tendeva in Italia ad assemblee molto più

ristrette: da quarantotto a centoventi rappresentanti in un ramo e da

ventiquattro a sessanta nell’altro. Ciò non andava senza riflessi sulla

disciplina normativa e, più ancora, sulla prassi. Come in Francia, si tornava

in parte allo spirito di Mirabeau, che invano alla Costituente aveva difeso

contro Sieyès, in sede di elaborazione del regolamento 27 luglio 1789, un

sistema di tipo inglese con maggiori poteri al Presidente dell’Assemblea,

minori concessioni all’individualismo e salvaguardie contro le prassi

tumultuarie, le pressioni psicologiche del pubblico, le petizioni esposte

direttamente in forme intimidatorie in faccia all’Assemblea: le sanzioni

contro i membri indisciplinati potevano spingersi fino al carcere. Come in

Francia, il metodo di deliberazione sulle leggi era quello inglese delle tre

letture, salva la procedura d’urgenza. Come in Francia, la persistenza

ideologica del mito della “volontà generale”, della quale i pubblici

35

funzionari sedenti nelle assemblee erano considerati gli organi e gli

annunciatori, faceva ricondurre ogni manifestazione legislativa o

d’indirizzo politico al momento generale assembleare, escludendo ogni

delegazione legislativa ad ogni formazione di commissioni permanenti,

anche prive di poteri di decisione, che potessero arieggiare ai comitati della

Convenzione giacobina. L’ostilità ad ogni cristallizzazione di posizioni

dirigenti all’interno delle assemblee politiche era spinta al punto, che anche

presidenti e segretari erano assoggettati ad una rapida rotazione. Come in

Francia, infine, erano garantite l’inviolabilità dei membri del Corpo

legislativo e, quasi sempre, la sua sicurezza riposante su un proprio corpo

armato e sulla clausola che ne richiedeva l’autorizzazione per far transitare

o mantenere truppe entro un certo raggio dalla sua sede (nelle piccole

Repubbliche italiane, varranno gli stessi confini del territorio, confluendovi

differenti motivazioni). Altre disposizioni assicuravano la pubblicità e la

stampa dei processi verbali e le comunicazioni fra i due rami dei Corpi

legislativi e con l’esecutivo, affidati di norma a “messaggeri di Stato” posti

alla dipendenza diretta delle Assemblee.

Accanto alle affinità – o meglio, e più spesso, alle riprese testuali di

disposizioni – vanno registrate le differenze. Meno importanti, forse, quelle

che rappresentavano residui o ricordi di istituti della tradizione comunale

italiane, come il sindacato sugli eletti allo scadere della carica sancita, ad

esempio, dalla Costituzione bolognese, per la quale (art.59) “Ciascun

membro del Corpo legislativo è responsabile di ciò che ha operato nel

tempo della sua carica per un anno intero dal giorno in cui uscì d’ufficio.

Non può in tale anno partirsi dallo Stato della Repubblica senza permesso

del Corpo legislativo”. Meno importante, certamente, la terminologia

36

diversa dalla francese che tratto tratto affiora e si rifà ancora alla tradizione

comunale, o a Roma, o alla Grecia. Ma assumono un sicuro significato certi

svolgimenti che riflettono esperienze, o mancate esperienze italiane, a

partire dal fatto stesso che molte di queste assemblee si dessero propri

regolamenti, con una manifestazione di autonomia normativa che

corrispondeva alla meno sentita necessità di prevenire eccessi assembleari.

Anche questa, naturalmente, è una pura generalità, perché la Repubblica

romana si diede a sua volta invece, sull’esempio francese, una “legge sopra

l’organizzazione dei consigli legislativi e sopra l’ordine delle loro

deliberazioni”. Che, poi, la giustificazione teorica di tali regolamenti si

trovasse nella teoria già enunciata nell’89 da Mirabeau del “pouvoir

constituant” – nell’esercizio del quale ogni Assemblea stipulava il proprio

“patto sociale” su un piano ben distinto da quello dell’attività legislativa

ordinaria, che era esercizio di potere costituito, non costituente – e fosse in

tutto e per tutto congruente con il sistema di diritto pubblico desumibile dal

complesso delle Costituzioni “giacobine”, è altra e diversa questione. Qui è

solo il caso di registrare la conclusione della storiografia, ormai stabilita nel

senso che essi, precisando e svolgendo la disciplina delle Assemblee già

largamente enunciata a livello costituzionale; da un alto si presentavano

come un felice corollario della concezione illuministica delle fonti del

diritto tuttora prevalente, ispirata a netta diffidenza verso la consuetudine e

la prassi non scritta, dall’altro, contribuirono a consentire un ordinato e

proficuo esplicarsi dell’attività legislativa in un paese, come l’Italia, che

non poteva rifarsi a una propria esperienza parlamentare in senso moderno.

Va anche detto che il regime di semiprotettorato francese nel quale ebbero

vita questi esperimenti era ben più efficace delle stesse salvaguardie

37

costituzionali e regolamentari nel senso di prevenire i temuti sviluppi verso

il “regime di assemblea”.

Alcune specifiche novità italiane meritano, in ogni caso, attenzione.

Nella Costituzione della repubblica napoletana, per merito soprattutto di

Mario Pagano, che su questo e su altri temi faceva valere una sua originale

visione costituzionale, l’iniziativa delle leggi è attribuita al corpo più

ristretto e di età più adulta, il Senato, considerando “oltre l’esempio delle

antiche repubbliche, nelle quali un ristretto senato proponeva le leggi, e

numerosa assemblea popolare le rigettava o approvava”, che “proporre le

leggi è più l’effetto della fredda analisi che dell’ardito genio, richiede più

estensione di lumi che voli di spirito. Ritrovare la propria, esatta e chiara

forma di legge, è più l’opera del riserbato giudizio che dell’audace

invenzione. Ond’è che pochi, ed uomini maturi, vi riescono meglio che

audace moltitudine di giovani”, guardando essi più all’organicità e

coerenza del sistema giuridico che ai pregi o agli incomodi della legge

singola, che un’assemblea di molteplici voci è invece meglio in grado di

apprezzare. Ancora a Pagano si deve l’assai notevole istituzione

dell’Eforato, che nella sua Costituzione doveva assicurare nello stesso

tempo quel controllo di costituzionalità formale delle leggi che nel testo

francese dell’anno III era attribuito agli Anziani ed uno, duplice, di

costituzionalità sostanziale, consistente da un lato nel cassare e annullare

gli atti emanati da ciascun potere “ultra vires” (ad esempio, atti

materialmente amministrativi o giudiziari emessi dal legislativo, come le

odierne “leggi provvedimento”), dall’altro nel “rappresentare al Corpo

legislativo l’abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principi della

Costituzione” nel loro contenuto (art. 368, n. 5). Un’altra novità tecnica di

38

rilievo fu introdotta nella Repubblica romana, nell’intento di accelerare il

lavoro legislativo e prevenire insabbiamenti di riforme: il c.d. silenzio –

approvazione degli atti legislativi approvati dal Tribunato, che un mese

dopo aver trasmesso una risoluzione al Senato poteva richiamarlo al suo

dovere di pronunciarsi: decorso inutilmente un secondo mese “senza che il

Senato abbia decretato definitivamente, il Tribunato può dichiarare che il

Senato col suo silenzio ha approvato la risoluzione. Egli può in

conseguenza mandarla al Consolato per farla eseguire come una legge: ed è

tenuto di avvisarne il Senato con un messaggio” (art. 99). Lo stesso accade

nella seconda Costituzione Cisalpina (artt. 98-101). Il Governo, che in

omaggio alla divisione dei poteri manca in tutti questi testi l’iniziativa delle

leggi, alla cui promulgazione è chiamato a provvedere, deve però esso

“invitare” o “proporre” quando si tratti di abrogazione a norma di questo

due Costituzioni e per l’abrogazione in nessun caso è ammessa la

procedura d’urgenza. L’ “invito” a legiferare era del resto nella

Costituzione dell’anno III: “Il direttorio può in ogni tempo invitare in

iscritto il consiglio de’ juniori e quello degli anziani a prendere un oggetto

in considerazione: può loro proporre misure, ma non dei progetti stessi in

forma di leggi” (art.166: cfr. gli artt. con lo stesso numero delle

Costituzioni della seconda Cisalpina e Romana, e il 162 della Napoletana).

Se le Costituzioni “giacobine” rispecchiano, con le modificazioni

accennate, il sistema di quella francese dell’anno III, dopo l’invasione degli

austro – russi in Italia e la nuova conquista o liberazione francese il

paesaggio istituzionale italiano viene ad essere dominato da un nuovo

modello autorevole: la Costituzione francese dell’anno VIII (13 dicembre

1799), quella cioè del Consolato che succede al Direttorio dopo il colpo di

39

Stato del 18 Brumaio, elaborata da Sieyès. Carattere essenziale del nuovo

regime per quanto riguarda le Assemblee parlamentari è che l’iniziativa

delle leggi passa al Governo . “Non saranno promulgate nuove leggi salvo

il caso in cui il progetto sarà stato proposto dal Governo, comunicato al

Tribunato e decretato dal Corpo legislativo” (art. 25). Tribunato e Governo,

mediante i loro oratori, sostengono e contrastano i vari progetti di fronte a

tale corpo sovrano (rimarrà famosa l’apposizione del Tribunato, e alla sua

testa di

Benjamin Constant, al Codice civile: per averne ragione,

Napoleone si induce a un ulteriore colpo di Stato); l’uno o l’altro, rimasto

soccombente, può ancora adire il Senato conservatore per il giudizio di

costituzionalità. Va notato che a breve distanza dal 18 Brumaio la legge del

5 Nevoso dell’anno VIII riconosce tanto al Corpo legislativo quanto al

Tribunato una autonoma potestà regolarmente nella materia che sotto il

Direttorio era stata invece definita con la legge già rammentata, che aveva

valore di legge costituzionale complementare. Dopo il “giro di vite”, un

Senato – consulto organico dell’anno XII (20 dicembre 1803), esteso

l’anno dopo al Tribunato, toglie però al Corpo legislativo una delle più

gelose attribuzioni della legge del ’95, la nomina della commissione

amministrativa interna, alla quale subentrano i Questori, nominati dal

Primo Console su liste formate dall’Assemblea. Lo stesso avviene per i

“Pretori”, il Cancelliere e il Tesoriere del Senato conservatore, al cui

consiglio di amministrazione annuale, che pianifica ogni genere di spese,

partecipano i tre consoli, cioè l’intero vertice dell’esecutivo.

Si possono collocare sulla linea francese dell’anno VIII le nuove

costituzioni delle Repubbliche di Lucca (1801) e Ligure (1802), nonché

quella della Repubblica italiana discussa ai Comizi di Lione (1802), che

40

prende il posto della Cisalpina con Napoleone presidente. Se non si è più di

fronte a calchi in senso tecnico del modello francese, con più o meno

estese modificazioni, è anche perché Napoleone ha ora maggiore libertà di

iniziativa in Italia, teatro e campo sperimentale dei suoi effettivi

orientamenti costituzionali. In tutte e tre le Repubbliche, intanto, si ha una

nuova base della rappresentanza: “possidenti” (fondiari), “dotti” e

“mercanti” (negozianti e fabbricanti), ora designati a vita dall’esecutivo,

ora cooptati dai colleghi, ora eletti da speciali assemblee territoriali. I loro

“collegi”, dichiara la Costituzione della repubblica italiana, “sono l’organo

primitivo della sovranità nazionale” (art.10), e come tali procedono alla

nomina di tutta una serie di cariche statali, inclusi i membri del Corpo

legislativo. Sempre riferendosi all’ordinamento di questa Repubblica, che

“mutatis mutandis” trova riscontro nelle due minori, “Il Presidente ha

l’iniziativa di tutte le leggi” (art.45), sia pure con la premessa di una certa

disciplina della fase pre-legislativa del procedimento. Altri strumenti, già

previsti

nella Costituzione

francese dell’anno

VIII, o

introdotti

successivamente ad essa, fanno la loro apparizione: esame congiunto dei

progetti da parte di una commissione del Corpo legislativo e di consiglieri

del Governo (Repubblica italiana, art.87; Lucca, art.16); successivo

dibattito in contraddittorio davanti al Corpo legislativo fra oratori del

Governo e della commissione (rispettivamente artt. 88 e 19); forme di

Senato – consulto improprio, come quella dell’art.4 della Costituzione

Ligure: ”Ne’

casi urgenti e impensati, e soprattutto se la tranquillità

pubblica è compromessa, il Senato con due terzi de’ voti può

provvisoriamente ordinare l’esecuzione dei progetti di legge”. Le sole

imposte sono eccettuate da questo tipo di disposizione (Lucca, art. 21).

41

Ancora nella Costituzione Ligure è attribuita al Senato l’emanazione dei

regolamenti esecutivi, nella sua doppia veste di organo di governo e

legislativo (artt. 4 e 7).

Gli ordinamenti dei Regni napoleonici della fase successiva (Statuti

costituzionali del Regno d’Italia degli anni 1805 – 1810; del Regno di

Napoli e Sicilia del 1808, del Principato di Lucca del 1805; Costituzione

murattiana di Napoli del 1815) si discostano ancor più, nonostante alcune

precise analogie, dall’ordinamento imperiale francese che prendeva le

mosse dal Senato – consulto organico dell’anno XII, e incontrò maggiori

opposizioni in Consiglio di Stato che nello stesso Senato. E’ mantenuta,

rispetto alla fase precedente, la formazione della rappresentanza sulla base

di notabilità, se il Regno Italico conserva i tre collegi dei possidenti, dei

dotti e dei mercanti, che ancora nel 1832, nella sua critica del “Reformbill”

inglese, formeranno l’ammirazione di Hegel, il Regno di Napoli e Sicilia

prevedeva un Parlamento nazionale formato da cinque “sedili” come nella

Napoli “ancien régime”, ma ora sorgenti rispettivamente dal clero, dalla

nobiltà, dai possidenti, dai dotti e dai commercianti; la Costituzione

murattiana del 1815, infine, affiancava al Senato vitalizio un “consiglio dei

notabili” formato da deputati espressi dai sindaci delle province, dai

contribuenti delle città maggiori, da un collegio vitalizio di commercianti

napoletani, dalle università e dalle corti di appello del Regno. Egualmente

mantenuta l’iniziativa delle leggi nelle mani dell’esecutivo, generalizzando

il metodo delle “conferenze” fra consiglieri di Stato e commissioni dei due

rami del Corpo legislativo nella formazione delle leggi, metodo già

sperimentato sia nella Repubblica di Lucca, sia nell’elaborazione del

42

Codice Napoleone in Francia, che lo aveva poi consacrato nel Senatoconsulto organico del 19 agosto 1807 (art. 4).

Nuove, invece, le disposizioni che configurano quello che

modernamente si chiamerebbe un “domaine de la loi” ristretto ad alcune

materie enumerate, attribuendo le rimanenti al “domain du réglement”. A

parte il Codice Napoleone, richiamato da norme costituzionali sia nel

Regno Italico sia in quello di Napoli e Sicilia, nel Regno Italico erano di

competenza del potere legislativo il bilancio dello Stato, la coscrizione

militare, l’alienazione dei beni nazionali, il sistema monetario, le nuove

imposte o tariffe d’imposta e le leggi civili, di “alto criminale” e

commerciali: “Tutt’altro oggetto è di competenza della pubblica

amministrazione” (art. 47). Nel Regno di Napoli e Sicilia la materia coperta

da riserva di legge appare ancora più ridotta: oltre al bilancio, vi figurano

“la ripartizione delle contribuzioni fra le province, i cambiamenti notabili

da farsi al codice civile e al codice penale, al sistema delle imposizioni o al

sistema monetario” (art. 27); ma competeva al Consiglio di Stato

“compilare” i regolamenti

generali di pubblica amministrazione e i

progetti di leggi civili e criminali (art. 5). Spettava al Re, svincolato da

questo limite di procedimento, la normazione minore, e di fatto egli

provvide anche a quella coperta da riserva di legge sulla base di una

specifica autorizzazione costituzionale valida fino alla prima riunione del

Parlamento, che non ebbe luogo mai. Nel Principato di Lucca il Senato,

formato anch’esso da possidenti, commercianti e “lettori”, è competente

per il bilancio, la vendita delle proprietà nazionali, il sistema tributario, la

legislazione civile, commerciale e penale: “Ogni altro oggetto è di

competenza

dell’Amministrazione

interna”

43

(art.

12).

Solo

nella

Costituzione murattiana la legiferazione torna in ogni caso di competenza

parlamentare, sulla base dell’iniziativa del Re e dell’esame previo da parte

delle commissioni in cui si divide ciascuna Camera: “Insorgendo obiezioni

al Parlamento sui progetti presentati per ordine del Re, o proponendosi

delle modificazioni, le commissioni (reali), se ve ne sono, o i consiglieri (di

Stato) che hanno presentato i progetti, possono sull’autorizzazione del Re

concertarsi con le commissioni di ambo le Camere, al fine di appianare le

difficoltà, e di concorrere ad una redazione, che secondi le vedute del

Parlamento” (art. 150). Con che non tanto si riprende una linea precedente

di collegamenti e organi misti fra due rami del Parlamento, quanto si mira

ad una limitazione sostanziale del diritto di emendamento.

Si accentua ulteriormente in tutta questa fase, la tendenza

dell’esecutivo a uno stretto controllo della vita delle assemblee,

sull’esempio dei precedenti francesi già richiamati. Nel Regno Italico,

Napoleone si riserva il diritto di nomina del presidente del Corpo

legislativo e dei due Questori di due in due anni, sia pure sulla base di un

bilancio fisso ripartito ogni due anni dall’Assemblea in comitato segreto.

Nel Regno di Napoli e Sicilia il Re nomina il presidente del Parlamento

sulla base di una terna elettiva (artt. 22-23), mentre l’autonomia di

quest’ultimo di fronte alla Corona è limitata dall’abbandono del sistema

delle sedute pubbliche: anzi “Le opinioni e le deliberazione non debbono

essere né palesate né impresse. Qualunque pubblicazione per via di stampa

o di affissi, che si faccia dal Parlamento nazionale o da uno dei suoi

membri, è considerata un atto di ribellione (art. 26). Ancora nella

Costituzione murattiana del 1815 il Re nomina presidente e vicepresidente

44

del Senato e del Consiglio dei notabili, in quest’ultimo caso tra cinque

nomi a lui sottoposti (artt. 97 e 121).

Va, infine, tenuto presente che il Corpo legislativo del Regno Italico

poteva soltanto accettare o respingere in blocco i progetti di legge

dell’esecutivo, ciò che non era previsto nel Reno di Napoli e Sicilia perché

l’ottanta per cento dei membri del Parlamento era di nomina regia, mentre

nella Costituzione murattiana fu contemplato un Senato egualmente di

nomina regia, oltre al ricordato dispositivo a limitazione del diritto di

emendamento. Ma soprattutto occorre ricordare che nessuno dei Parlamenti

napoletani poté aver vita, il primo per volontà della Corona, il seconda per

la fine della dinastia. Quanto al Corpo legislativo del Regno Italico, due

mesi dopo l’incoronazione Napoleone, contrariato dalle critiche e dalle