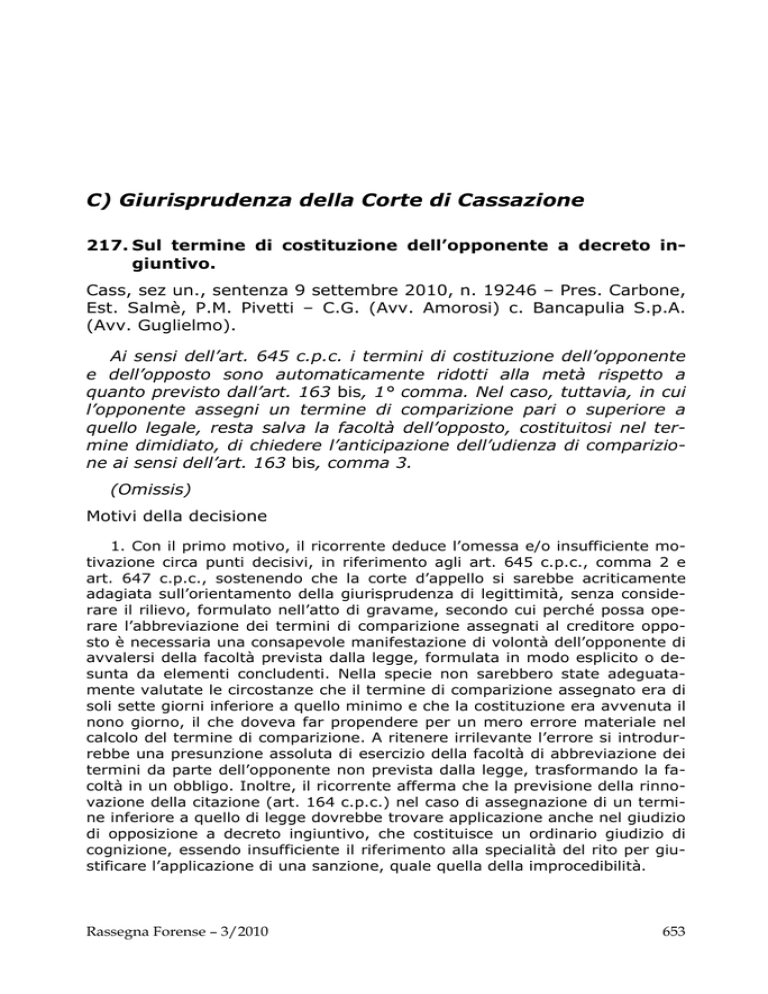

C) Giurisprudenza della Corte di Cassazione

217. Sul termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo.

Cass, sez un., sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 – Pres. Carbone,

Est. Salmè, P.M. Pivetti – C.G. (Avv. Amorosi) c. Bancapulia S.p.A.

(Avv. Guglielmo).

Ai sensi dell’art. 645 c.p.c. i termini di costituzione dell’opponente

e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà rispetto a

quanto previsto dall’art. 163 bis, 1° comma. Nel caso, tuttavia, in cui

l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a

quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3.

(Omissis)

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione circa punti decisivi, in riferimento agli art. 645 c.p.c., comma 2 e

art. 647 c.p.c., sostenendo che la corte d’appello si sarebbe acriticamente

adagiata sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità, senza considerare il rilievo, formulato nell’atto di gravame, secondo cui perché possa operare l’abbreviazione dei termini di comparizione assegnati al creditore opposto è necessaria una consapevole manifestazione di volontà dell’opponente di

avvalersi della facoltà prevista dalla legge, formulata in modo esplicito o desunta da elementi concludenti. Nella specie non sarebbero state adeguatamente valutate le circostanze che il termine di comparizione assegnato era di

soli sette giorni inferiore a quello minimo e che la costituzione era avvenuta il

nono giorno, il che doveva far propendere per un mero errore materiale nel

calcolo del termine di comparizione. A ritenere irrilevante l’errore si introdurrebbe una presunzione assoluta di esercizio della facoltà di abbreviazione dei

termini da parte dell’opponente non prevista dalla legge, trasformando la facoltà in un obbligo. Inoltre, il ricorrente afferma che la previsione della rinnovazione della citazione (art. 164 c.p.c.) nel caso di assegnazione di un termine inferiore a quello di legge dovrebbe trovare applicazione anche nel giudizio

di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un ordinario giudizio di

cognizione, essendo insufficiente il riferimento alla specialità del rito per giustificare l’applicazione di una sanzione, quale quella della improcedibilità.

Rassegna Forense – 3/2010

653

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Sul termine di costituzione dell’opponente a d.i.

Con il secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c., comma 2, con riferimento all’art. 647 c.p.c., si sostiene che

al giudizio di opposizione, come previsto dall’art. 645 c.p.c., deve applicarsi la

disciplina del procedimento ordinario e pertanto in caso di costituzione in giudizio, non omessa, ma semplicemente ritardata, non sarebbe giustificata la

sanzione processuale dell’improcedibilità, prevista soltanto per il giudizio di

appello dall’art. 348 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990. Viene

anche denunciata l’incoerenza consistente nel ritenere inapplicabile, per la

specialità del rito, l’art. 164 c.p.c. facendo allo stesso tempo applicazione del

disposto degli artt. 165 e 163 bis c.p.c.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce errata o falsa applicazione dell’art.

645 c.p.c., comma 2, in quanto non sarebbe corretta l’estensione della riduzione del termine di costituzione previsto dall’art. 165, per il caso in cui il

giudice abbia autorizzato la riduzione del termine minimo a comparire, all’ipotesi in cui la riduzione del termine di comparizione sia conseguenza di una

mera scelta di parte.

2. Le ragioni addotte dal ricorrente, in parte recepite e sviluppate nell’ordinanza interlocutoria della prima sezione civile, non sono idonee a giustificare un mutamento del costante orientamento della corte, anche se, come sarà

in seguito precisato, è opportuno procedere a una puntualizzazione. A parte

un unico risalente precedente contrario, rimasto assolutamente isolato (Cass.

10 gennaio 1955 n. 8), la giurisprudenza della corte è stata costante nell’affermare che quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un

termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione

ordinario (principio affermato, nel vigore dell’art. 645, come modificato con il

d.P.R.n. 597 del 1950, art. 13 a cominciare da Cass. 12 ottobre 1955, n.

3053 e poi costantemente seguito; da ultimo, v. Cass. n. 3355/1987,

2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).

Più recentemente, nell’ambito di tale orientamento, si è ulteriormente precisato che l’abbreviazione del termine di costituzione per l’opponente consegue

automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine

di comparizione inferiore a quello ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo (Cass. n. 3752/2001, 14017/2002, 17915/2004, 11436/2009).

Contrariamente a quanto ritenuto da una parte della dottrina l’orientamento ora richiamato non è privo della necessaria base normativa.

Se, infatti, è vero che nella formulazione originaria del codice del ‘42, l’art.

645, comma 2 prevedeva la riduzione a metà dei termini di “costituzione”,

mentre nell’attuale formulazione della disposizione la riduzione a metà si riferisce solo ai termini di “comparizione”, dai lavori preparatori non emerge tuttavia che la modifica testuale sia stata introdotta per ridimensionare la funzione acceleratoria della riduzione a metà dei termini di costituzione prevista

dalla disciplina previgente, ma solo che la norma era stata imposta come necessaria conseguenza dalla introduzione del sistema della citazione ad udienza fissa.

654

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

Non esiste, peraltro, nessuna ragione oggettiva che giustifichi l’opposta

opinione che reputa che il silenzio del legislatore in ordine alla disciplina dei

termini di costituzione, a fronte della espressa previsione contenuta nella disciplina previgente, sia significativo della volontà di cambiare la regola, espressamente affermata dall’art. 165 c.p.c., comma 1, che stabilisce un legame tra termini di comparizione e termini di costituzione, al fine di rendere

coerente il sistema nei procedimenti che esigono pronta trattazione.

Ne deriva che tale regola, non può certo ritenersi di natura eccezionale o

derogatoria, ma espressione di un principio generale di razionalità e coerenza

con la conseguenza che l’espresso richiamo nell’art. 645 di tale principio sarebbe stato del tutto superfluo.

Né appare decisivo il rilievo, indubbiamente corretto, della differenza esistente tra la fattispecie di cui all’art. 163 bis c.p.c., comma 2, nella quale

l’abbreviazione dei termini è conseguenza dell’accertamento da parte del giudice della sussistenza delle ragioni di pronta trattazione della causa prospettate dall’attore, e di quella di cui all’art. 645 c.p.c., nella quale tale apprezzamento è compiuto (non dalla parte, come sostiene l’ordinanza di rimessione, ma direttamente) dal legislatore una volta per tutte, essendo in entrambe

le fattispecie identica la funzione del dimezzamento dei termini di comparizione, consistente, da un lato, nel soddisfare le esigenze di accelerazione della trattazione e dall’altro, nell’opportunità di bilanciare la compressione dei

termini a disposizione del convenuto con la riduzione dei termini di costituzione dell’attore.

Essendo pacifica la sussistenza dell’esigenza di sollecita trattazione dell’opposizione, diretta a consentire la verifica della fondatezza del provvedimento sommario ottenuto dal creditore inaudita altera parte, deve osservarsi

che sussiste anche l’esigenza di bilanciamento delle posizioni delle parti, pur

tenendo conto della peculiarità del giudizio di opposizione che, come è noto,

ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame de rapporto giuridico controverso, e non il semplice

controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione. È anche

pacifico che, a differenza dalle qualità formali, le posizioni dell’opponente e

dell’opposto sono quelle, rispettivamente, di convenuto e di attore in senso

sostanziale. Ora, se è vero che l’opposto ha avuto tutto il tempo di impostare

la propria posizione processuale prima di chiedere il decreto ingiuntivo, resta

anche vero che, di fronte alle allegazioni e alle prove, prodotte o richieste,

dall’opponente, l’opposto ha necessità di valutarle per apprestare le sue difese e a tal fine sussiste l’esigenza di avere a disposizione i documenti sui quali

si fonda l’opposizione nel più breve tempo possibile, per riequilibrare il sacrificio del termine a sua disposizione per valutare tali prove e articolare le difese prima della propria costituzione in giudizio.

Ciò che è indubbio è che certamente la necessità di sollecita trattazione dei

procedimenti di opposizione meglio sarebbe stata soddisfatta se oltre alla riduzione a metà dei termini di costituzione dell’opponente il legislatore avesse anche ridotto in misura congrua i termini di costituzione dell’opposto, che invece

restano abbastanza ampi (trentacinque giorni dalla notifica dell’opposizione e

cioè dieci giorni prima dell’udienza che deve essere fissata a non meno di qua-

Rassegna Forense – 3/2010

655

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Sul termine di costituzione dell’opponente a d.i.

rantacinque giorni dalla notifica stessa, ai sensi dell’art. 166 c.p.c.), ma tale

opportunità di assecondare “l’euritmia del sistema” (corte cost. n. 18/2008),

non incide sulla fondatezza del rilievo che il dimezzamento dei termini di costituzione dell’opponente, comunque rappresenta una, sia pur parziale e, forse,

insoddisfacente, misura di accelerazione del procedimento.

3. Una parte della dottrina, ripresa anche dall’ordinanza della prima sezione

civile, ha osservato che la lettera dell’art. 645 c.p.c. induce a ritenere che il dimezzamento dei termini di comparizione sia un effetto legale della proposizione

dell’opposizione e non dipenda invece dalla volontà dell’opponente che intenda

assegnare un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis c.p.c.

In effetti esigenze di certezza e quindi di garanzia delle parti, di fronte alla

previsione di termini previsti a pena di procedibilità dell’opposizione, ha già

portato a introdurre nell’orientamento tradizionale, basato sulla facoltatività

della concessione da parte dell’opponente di un termine a comparire inferiore

a quello legale, il temperamento costituito dall’affermazione dell’irrilevanza

della volontà dell’opponente che potrebbe avere assegnato un termine inferiore anche solo per errore.

Ritengono le sezioni unite che esigenze di coerenza sistematica, oltre che

pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello

legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia sfata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni

caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore

a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3.

D’altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione

dipendesse dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo

la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulabili il dimezzamento che deriva

dalla astratta previsione legale di cui all’art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3 (Cass. n. 4719/1995, 18203/2008).

Né potrebbe indurre a diverse conclusioni l’osservazione che, se si ritiene

irrilevante la volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione

inferiore a quello legale, potrebbe sorgere il dubbio che il sacrificio del suo

termine di costituzione possa essere ingiustificato, alla luce dell’art. 24 Cost.,

come potrebbe desumersi da corte cost. n. 38/2008. Infatti, l’effetto legale

del dimezzamento dei termini di costituzione dell’opponente, dipendente sia

solo fatto della proposizione dell’opposizione, è pur sempre un effetto che discende dalla scelta del debitore che non può non conoscere quali sono le conseguenze processuali che la legge ricollega alla sua iniziativa.

Infine, la diversa ampiezza dei termini di costituzione dell’opponente rispetto a quelli dell’opposto non appare irragionevole posto che la costituzione

del primo è successiva alla elaborazione della linea difensiva che si è già tra-

656

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

dotta nell’atto di opposizione rispetto al quale la costituzione in giudizio non

richiede che il compimento di una semplice attività materiale, mentre nel

termine per la sua costituzione l’opposto non è chiamato semplicemente a ribadire le ragioni della sua domanda di condanna, oggetto di elaborazione nella fase anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha la

necessità di valutare le allegazioni e le prove prodotte dall’opponente per

formulare la propria risposta.

4. È consolidato orientamento di questa Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione (Cass.

n. 9684/1992, 2707/1990, 1375/1980; 652/1978, 3286/1971, 3030/1969,

3231/1963, 3417/1962, 2636/1962, 761/1960, 2862/1958, 2488/1957,

3128/1956). È innegabile infatti, da una parte, che la specialità della norma di

cui all’art. 647 c.p.c. impedisce l’applicazione della ordinaria disciplina del processo di cognizione, e dall’altra, che la costituzione tardiva altro non è che una

mancata costituzione nel termine indicato dalla legge. Il ricorrente non ha prospettato ragioni decisive che possano indurre la Corte a discostarsi da tale orientamento. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, in relazione al dibattito esistente sulle questioni

oggetto del presente giudizio, per compensare le spese.

(Omissis)

Rassegna Forense – 3/2010

657

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Maestro elementare e professione forense

218. Sulla compatibilità tra l’impiego pubblico di maestro elementare e professione forense.

Cass., sez. un., 8 novembre 2010, n. 22623 – Pres. Vittoria – Rel.

Botta – Ricorrente F.B., c. C.O.A. Lecce e Consiglio nazionale forense.

La lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 3,

comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del 1933 non esclude la compatibilità dell’attività di docente della scuola elementare statale con

l’esercizio della professione forense e consente l’iscrizione all’albo degli avvocati del soggetto che abbia i requisiti richiesti.

(Omissis)

La controversia concerne l’impugnazione innanzi al Consiglio nazionale forense del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Siena deliberava negativamente sulla domanda di iscrizione all’albo presentata dalla dott.ssa F.B., dopo aver compiuto il periodo della prescritta pratica

forense e dopo aver superato la prova orale degli esami di avvocato. La ragione del rigetto della domanda di iscrizione era indicata nella circostanza che

«l’attività di insegnante elementare (svolta dalla richiedente), retribuita con

stipendio a carico del bilancio dello Stato, non è compresa tra le eccezioni di

cui alla lettera a) dell’art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933».

Il Consiglio nazionale forense rigettava il ricorso, con la decisione in epigrafe, avverso la quale, la dott.ssa B. propone ricorso per cassazione con tre

motivi. Il C.O.A. di Siena non si è costituito.

Motivazione

1. Con il primo motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge,

la decisione impugnata, laddove ha ritenuto la inequivoca capacità ostativa

della norma espressa dall’art. 3, comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del 1933,

con la quale il legislatore avrebbe «indicato in dettaglio le situazioni soggettive che si pongono in termini di eccezione al generale ed inderogabile regime

di incompatibilità» prescritto dai commi precedenti della medesima disposizione, limitando tali situazioni solo a quelle dei docenti universitari e degli insegnanti degli istituti secondari dello Stato.

2. La ricorrente sostanzialmente contesta la ragionevolezza della limitazione, rilevando l’assenza di una distinzione, quanto alla funzione esercitata,

tra insegnante della scuola elementare e insegnante di istituto secondario, ed

evidenziando la possibilità della interpretazione estensiva di una “norma eccezionale”: in subordine, con il secondo motivo, per l’ipotesi che non venisse

ritenuta possibile una diversa ricostruzione del contenuto normativo denunciato, la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della norma

per contrasto con gli artt. 3, 4. 33, 35 e 41 Cost.

3. Il motivo è fondato. Secondo quanto afferma la Corte costituzionale

nella sentenza n. 390 del 2006, l’eccezione al regime di incompatibilità stabi-

658

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

lita dall’art. 3, comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del 1933, deve essere considerata «alla luce del principio costituzionale della libertà dall’insegnamento

(art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di

subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull’insegnamento

(che costituisce la prestazione lavorativa), cosi, ed a fortiori, non può incidere

sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense». Se questa è la

ratio della norma in esame, allora appare piuttosto evidente la irragionevolezza di circoscrivere l’eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti

degli istituti secondari, escludendo gli insegnanti elementari.

4. Quest’ultimi, infatti, godono della medesima “libertà di insegnamento”

ed esercitano una identica funzione, come emerge immediatamente dal

D.Lgs. n. 295 del 1994, che tratta unitariamente, nel quadro dell’istruzione

obbligatoria, scuola elementare e scuola media. La prima, «nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione

delle diversità individuali, sociali e culturali ... e si propone lo sviluppo della

personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale»

(art. 118); la seconda, «concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del

cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva» (art. 161).

5. La funzione docente è, anch’essa, espressione di una scelta legislativa

che non distingue scuola elementare e scuola media, affermando che «la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla

partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica

della loro personalità».

6. Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento del personale docente,

che, per essere impiegato nella scuola elementare, deve essere in possesso

di un diploma di laurea (v. art. 3, l. n. 341 del 1990; v. anche art. 1, l. n. 270

del 1982).

7. Il problema è se la rilevata irragionevolezza, stante l’unitarietà della funzione docente, dell’esclusione degli insegnanti elementari dall’area di eccezione

alla incompatibilità generale con la professione forense, abbia un possibile rimedio per via interpretativa a fronte dell’indiscutibile carattere eccezionale della norma di cui all’art. 3. comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del 1933.

7.1. Riguardo alle norme eccezionali, questa Corte se ha sempre escluso

la possibilità di un’interpretazione analogica, ha, tuttavia, ammesso la possibilità di una interpretazione estensiva (Cass. nn. 5297 del 2009; 17396 del

2005; 9205 del 1999), come quella cui dovrebbe farsi ricorso nell’ipotesi in

esame.

7.2. Si tratta, nel caso di specie, non di stabilire una nuova eccezione alla

“regola”, bensì di esplicitare quanto è già individuabile nel contenuto della

norma in coerenza con l’identità di ratio di quanto espressamente previsto (v.

in particolare Cass. n. 9205 del 1999): e tanto più ciò sembra ammissibile, in

quanto nella fattispecie, mediante l’interpretazione estensiva, è possibile dare

una lettura costituzionalmente orientata della norma stessa, che, altrimenti,

Rassegna Forense – 3/2010

659

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Maestro elementare e professione forense

sembrerebbe disporre una discriminazione “irragionevole” e per questo in

contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

8. In tal modo deve ritenersi superata l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 3, comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del

1933, con l’assorbimento di qualsiasi altro motivo di impugnazione.

9. Pertanto si deve affermare il seguente principio di diritto: «l’art. 3,

comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell’attività di

docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e ne consente l’iscrivibilità all’albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti».

10. Tali requisiti, nel caso di specie sussistono, visto che la ricorrente ha

sia compiuto la prescritta pratica forense, sia superato l’esame di Avvocato

(sul punto non sussistono in causa specifiche contestazioni).

11. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la decisione impugnata deve

essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la

causa può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto della ricorrente

all’iscrizione all’Albo degli avvocati.

12. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese

dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente all’iscrizione

all’Albo degli avvocati. Compensa le spese.

660

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

219. Sui motivi di impugnazione della delibera di avvio del

procedimento disciplinare.

Cass., sez. un., sentenza 8 novembre 2010, n. 22624 – Pres. Vittoria

– Rel. Botta – Ricorrente C.N., P.L., L.L.

In relazione all’ammissibilità dei motivi di impugnazione di una delibera di avvio del procedimento disciplinare deve essere verificato caso

per caso secondo la prudenza del giudice, nella specie il Consiglio nazionale forense, se l’eccezione sollevata dal ricorrente sia o meno attinente in via esclusiva alla legittimità della delibera contestata.

Quanto alla competenza territoriale dell’organo deliberante, non

può esservi dubbio che essa costituisce un necessario presupposto

della legittimità della delibera adottata per l’avvio del procedimento

disciplinare.

Quanto alla genericità degli addebiti contestati, deve affermarsi

che costituisce presupposto di legittimità della delibera di avvio del

procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati, tale da escludere il sospetto di un arbitrario esercizio

dell’azione disciplinare e da assicurare la possibilità dell’irrinunciabile

diritto di difesa dell’incolpato. Spetterà al giudizio di merito, poi, la

valutazione dell’eventuale fondatezza degli addebiti.

(Omissis)

La controversia concerne l’impugnazione innanzi al Consiglio nazionale forense del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

presso il Tribunale di Bari deliberava di promuovere procedimento disciplinare

nei confronti degli avv.ti C.N., P.L. e L.L. per la contestazione di una serie di

addebiti relativamente a fatti avvenuti in Foggia.

Il Consiglio nazionale forense dichiarava inammissibile il ricorso, quanto

agli avv.ti P.L. e L.L., per intempestività della relativa proposizione, e quanto

all’avv. C.N., per inconferenza dell’impugnazione in relazione al mero controllo di legittimità dell’avvio del procedimento.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l’avv. C.N. con tre

motivi, chiedendo altresì la sospensiva della deliberazione di avvio del procedimento disciplinare.

Motivazione

1. Con i motivi di ricorso, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’erroneità della decisione impugnata, laddove

ha ritenuto che l’eccepita incompetenza territoriale del Consiglio dell’Ordine

che aveva deliberato l’avvio del procedimento disciplinare e l’altrettanto ec-

Rassegna Forense – 3/2010

661

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Sulla delibera di avvio del procedimento disciplinare

cepita genericità degli addebiti contestati, non costituissero motivi ammissibili

ai fini della censura della legittimità della delibera del C.O.A.

2. La decisione impugnata afferma, infatti, che, anche a voler aderire a siffatta prospettazione, nessuna delle censure esposte nell’impugnazione può ritenersi attinente agli stretti profili di legittimità dell’avvio del procedimento, né

funzionale a metterne in discussione gli astratti necessari presupposti: anche

l’eccezione di incompetenza territoriale «non può essere risolta se non attraverso la preventiva disamina della fondatezza delle allegazioni sviluppate in linea di fatto nel ricorso postulando essa un giudizio di merito sulle ragioni che

hanno indotto i consiglieri dell’Ordine di Foggia ad astenersi, così radicando la

competenza funzionale del C.O.A. di Bari a procedere disciplinarmente».

3. Il motivo è fondato. Queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 29294 del

2008, hanno affermato che: «In tema di procedimento disciplinare a carico di

un avvocato, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata

dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), un

più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio

dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo».

4. Tale riconoscimento è strettamente funzionale ai principi della ragionevole durata del processo e all’effettività della tutela, essendo inteso ad evitare una dispersione di energie processuali derivanti dall’avvio di un procedimento illegittimo. Proprio per questa sua, in definitiva limitata, funzione, le

ragioni che possono sorreggere l’impugnazione della deliberazione di avvio

del procedimento disciplinare debbono essere strettamente attinenti ai profili

(o, se si vuole, alle condizioni) di legittimità della delibera medesima.

5. Poiché, tuttavia, è rispetto alla specifica realtà delle diverse situazioni,

che deve essere verificata l’ammissibilità dei motivi di impugnazione di una

delibera di avvio del procedimento disciplinare, non è possibile stendere un

completo catalogo delle ragioni opponibili, ma dovrà necessariamente essere

la prudenza del giudice, nella specie il Consiglio nazionale forense, a valutare,

caso per caso, se l’eccezione sollevata dal ricorrente sia o meno attinente in

via esclusiva alla legittimità della delibera contestata.

6. Nel caso di specie, i motivi addotti dal ricorrente concernono l’incompetenza territoriale del C.O.A. deliberante e la genericità degli addebiti contestati.

6.1. Quanto alla competenza territoriale dell’organo deliberante, non può

esservi dubbio che essa costituisce un necessario presupposto della legittimità della delibera adottata per l’avvio del procedimento disciplinare. Ed, invero, solo un organo che ne abbia la competenza può legittimamente disporre

l’avvio di un procedimento disciplinare.

6.2. Quanto alla genericità degli addebiti contestati, deve affermarsi che costituisce presupposto di legittimità della delibera di avvio del procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati, tale da escludere il sospetto di un arbitrario esercizio dell’azione disciplinare e da assicu-

662

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

rare la possibilità dell’irrinunciabile diritto di difesa dell’incolpato. Spetterà al

giudizio di merito, poi, la valutazione dell’eventuale fondatezza degli addebiti.

7. Alla luce di siffatte considerazioni non poteva essere dichiarata inammissibile l’impugnazione per inconferenza dei motivi addotti, e, conseguentemente il ricorso deve essere accolto, e la decisione impugnata deve essere

cassata con rinvio della causa al Consiglio nazionale forense perché valuti la

fondatezza o meno delle eccezioni sollevate dal ricorrente.

8. Nell’accoglimento del ricorso resta assorbita la domanda di sospensione

della deliberazione di avvio del procedimento disciplinare.

9. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese della

presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio nazionale forense. Compensa le spese.

Rassegna Forense – 3/2010

663

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

La pubblicità informativa dell’attività professionale

220. Sui limiti della pubblicità informativa dell’attività professionale.

Cass, sez. un., 18 novembre 2010, n. 23287, Pres. Vittoria – Rel. Segreto – P.S. (Avv.ti Principi, Pensa) c. C.O.A. Brescia (Avv.ti Scognamiglio, Libertini) e Consiglio nazionale forense∗.

È illegittimo e sanzionabile disciplinarmente l’utilizzo da parte degli

avvocati di forme di pubblicità comparative attuate con messaggi di

suggestione che inducono a ritenere, in modo emotivo e riflessivo,

che valga la pena di visitare quello che appare uno studio legale aperto e accessibile, senza le formalità tipiche dello studio legale.

(Omissis)

L’avv. A.L. trasmetteva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 2

articoli di giornali nei quali si riferiva dell’iniziativa degli avvocati C.C. e F.P.,

che avevano aperto uno studio legale in Milano “simile a qualsiasi attività

commerciale” sotto la insegna “A.L.T. ovvero Assistenza legale per tutti”. Il

Consiglio dell’Ordine di Milano trasmetteva gli atti per competenza a quello di

Brescia, poiché l’avv. F.P. era consigliere dell’Ordine di Milano.

Il Consiglio dell’ordine di Brescia iniziava procedimento disciplinare nei

confronti dei due avvocati per avere gli stessi, al fine di acquisire rapporti di

clientela, posto in essere una condotta non conforme a correttezza, e decoro,

consistita nell’avere aperto in Milano, sotto la suggestiva insegna “A.L.T. Assistenza legale per tutti”, un ufficio direttamente affacciato sulla pubblica via,

alla cui porta di ingresso era applicata una scritta a caratteri vistosi, recante

l’indicazione “Prima consulenza gratuita”.

Il Consiglio, esclusa ogni responsabilità per l’uso di ambienti diversi da

quelli tradizionali, riteneva l’illecito disciplinare nell’uso dell’acronimo ALT,

suggestivo come invito a fermarsi, nonché per l’utilizzo dello slogan “assistenza per tutti” e per quello “prima consulenza gratuita”; quindi irrogava la

sanzione della censura.

Il Consiglio nazionale forense, adito dagli avv.ti C.C. e F.P., con decisione

del 10.12.2009, rigettava i ricorsi.

Riteneva il C.N.F. che gli slogans usati avevano solo funzione di pubblicità

suggestiva ed emozionale e non informativa dei possibili clienti, finalizzata a

realizzare un vantaggio competitivo dei due incolpati nell’acquisizione della

clientela e non informativa della professionalità e dei settori di esercizio dello

studio legale, per cui sussisteva la lesione del decoro e della dignità della professione.

∗

Rigetta il ricorso proposto contro Cons. naz. forense, 21-12-2009, n. 183 – Pres. f.f. PERFETTI –

Rel. BIANCHI – P.M. IANNELLI (conf.) – avv. C.C. ed F.P., la cui massima è pubblicata con il n. 36, in

questa Rivista, 1/2010.

664

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

Avverso questa decisione hanno proposto separati ricorsi per Cassazione

gli incolpati.

Resiste con separati controricorsi il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Brescia.

Tutte le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi. Va, quindi, esaminato il ricorso

proposto dall’avv. C.C.

Questi con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 38 l.

prof., e, quindi, l’incompetenza territoriale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia (eccezione tempestivamente proposta), assumendo che erroneamente la decisione impugnata abbia ritenuto sussistente tale competenza per effetto della connessione del procedimento a carico del C. con quello a

carico della P., non operando tale figura nel procedimento disciplinare.

A tal fine il ricorrente si riporta ad una decisione del 1996 del C.N.F., in

contrasto con quella del 2001 richiamata nel provvedimento impugnato.

2. Il motivo è fondato.

Osserva preliminarmente questa Corte che nella giurisprudenza del Consiglio nazionale forense vi è contrasto sull’applicabilità della connessione da

cumulo soggettivo (nell’ipotesi che si proceda contro due o più iscritti all’ordine) ai fini della determinazione della competenza territoriale.

Secondo un orientamento più risalente, fatto proprio dal ricorrente, la

competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione

dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione. Non sono invece applicabili ai procedimenti disciplinari né il principio

della connessione oggettiva proprio del processo penale (perché non richiamato dalla normativa disciplinare), né le regole sulla competenza per ragioni

di connessione previste nel processo civile, in quanto ogni procedimento disciplinare deve ritenersi autonomo rispetto a quello contro altri incolpati

(Cons. Naz. Forense 6 novembre 1996, n. 151).

Secondo altro orientamento, fatto proprio dalla decisione impugnata, la

competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione

dell’incolpato, ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione, secondo il principio della prevenzione, e la competenza è attribuita

al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento. Tale competenza

può essere derogata, in caso di connessione di illeciti disciplinari consumati

da più iscritti, sulla base dei principi in tema di cumulo soggettivo fissati dal

codice di procedura civile (Cons. Naz. Forense 13 luglio 2001, n. 159).

3.1. Osserva preliminarmente questa Corte (riportandosi ad un principio

già espresso, per quanto risalente, di queste S.U. – sent. 13/04/1981, n.

2176) che, data anche la natura amministrativa della fase procedimentale

davanti al Consiglio dell’Ordine Locale, nei procedimenti disciplinari a carico di

avvocati e procuratori, si devono seguire, quanto alla procedura, le norme

particolari che sono dettate dalla legge professionale per ogni singolo istituto

ovvero, qualora manchino disposizioni specifiche si deve far ricorso alle norme del codice di procedura civile. Trovano applicazione le norme del codice di

Rassegna Forense – 3/2010

665

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

La pubblicità informativa dell’attività professionale

procedura penale invece, quando la legge professionale ne faccia espresso

rinvio ovvero quando siano da applicare istituti, quali l’amnistia e l’indulto,

che trovano la loro regolamentazione solo in detto codice.

3.2. L’art. 38 del r.d.l. n. 1578/1933 statuisce, per quanto qui interessa,

che: “Salvo quanto è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 del codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al

decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio

dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto, quanto

al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede:

ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell’ordine

che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell’altro Consiglio”.

L’art. 1 del d.lgtcps. n. 597/1947 statuisce che “La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell’avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell’ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede

della Corte d’appello. Se egli appartiene a quest’ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d’appello più vicina”.

3.3. Ne consegue che la materia della competenza territoriale è delineata

completamente da disposizioni specifiche interne al procedimento disciplinare

nei confronti degli avvocati.

Pertanto non è possibile procedere all’applicazione a questo procedimento

di norme relative al processo civile, in tema di modifica della competenza per

ragioni di connessione, ed a maggior ragione di norme del procedimento penale, in assenza di un qualunque rinvio operato dalle norme specifiche che

trattano della competenza nel procedimento disciplinare contro un avvocato.

3.4. In ogni caso, a parte il suddetto principio dell’inapplicabilità nel procedimento disciplinare delle deroghe alla competenza territoriale per ragioni

di connessione, va rilevato che nella fattispecie l’unica ipotesi di connessione,

che potrebbe essere operante tra quelle previste dagli artt. 31 e segg. c.p.c.

è quella di cui all’art. 33 attinente al cumulo soggettivo. Sennonché anche

per la struttura interna alla stessa norma di cui all’art. 33 c.p.c. sulla competenza in caso di cumulo soggettivo, non si sarebbe mai potuta affermare la

competenza del Consiglio dell’ordine di Brescia anche in relazione al procedimento instaurato contro l’avv. C.C., essendo tale competenza affermata nei

confronti dell’avv. P., in quanto consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano, e quindi a norma dell’art. 1 del d.lgtcps. n. 597/1947.

Infatti la modificazione della competenza per territorio, nel caso di cumulo

soggettivo di cause connesse per l’oggetto o per il titolo, incide, per espressa

previsione normativa (art. 33 c.p.c.), non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 c.p.c. e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente

l’attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a

favore di altri fori, come i fori facoltativi operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass. 11 gennaio 2001, n. 313; Cass. 1 marzo 2007, n. 4862),

666

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

ovvero, a maggior ragione, a favore di fori speciali operanti nei riguardi di

una delle parti convenute, per ragioni soggettive (Cass. 13 luglio 2004, n.

12974; Cass. 17 giugno 2004, n. 11387).

3.5. Nella fattispecie la competenza territoriale disciplinare del Consiglio di

Brescia era individuata nei confronti di uno degli incolpati (avv. P.), quale foro speciale dello stesso, perché consigliere presso l’ordine di Milano, con la

conseguenza che, già a norma dell’art. 33 c.p.c. non si sarebbe potuta avere

alcuna vis actractiva di questo foro speciale nei confronti di quelli propri

dell’avv. C. (dei quali peraltro solo quello relativo all’albo di iscrizione potrebbe ritenersi come foro generale, sia pure con interpretazione estensiva, tendenzialmente da evitare in sede di determinazione di competenza).

3.6. Ovviamente, per le ragioni già esposte, neppure possono applicarsi i

principi di cui agli artt. 12, lett. a) e 16 c.p.p. in tema di competenza per

connessione in materia penale “allorché il reato per cui si procede è stato

commesso da più persone in concorso”.

A parte il rilievo che, come già detto, la norma procedurale penale è invocabile in siffatto procedimento disciplinare solo quando espressamente prevista e che nella fattispecie non lo è, va in ogni caso osservato che in siffatta

ipotesi di connessione l’art. 16 c.p.p., coordinato con l’art. 8 c.p.p., statuisce

che la competenza territoriale si appartiene al giudice del luogo ove si è verificato l’evento.

Sennonché tanto coincide anche con uno dei due fori alternativi previsti

dall’art. 38 del r.d.l. n. 1578/1933, per cui competente al procedimento disciplinare è, oltre al Consiglio dell’ordine di iscrizione del professionista, quello

nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto.

Al di fuori di tale ipotesi di determinazione della competenza per unicità

del fatto, non sono ravvisabili altre competenze territoriali da connessione,

fondate sulla vis actractiva di un foro speciale di un incolpato.

Peraltro, l’eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non

dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico. (cfr. Cass. civ. n. 13514/2007).

3.7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento

degli altri motivi di censura mossi dall’avv. C.

4. Con l’unico motivo di ricorso l’avv. F.P. lamenta la nullità della decisione

per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 223/2006, conv. con l. n.

248/2006 (c.d. legge Bersani). Nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, c. 1, d.d.l. n. 1578/1933, con riferimento al codice deontologico forense conseguente controllo di ragionevolezza in sede di legittimità

della concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso

decisivo per il giudizio (concreta antigiuridicità della condotta ascritta).

Assume la ricorrente che con l’art. 2 della l. n. 248/2006 sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disponevano divieti, anche

parziali, di pubblicità informativa relativa ad attività libero-professionale; che

l’art. 17, modificato a seguito di questa norme, del codice deontologico forense prevede che l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, che l’art. 17 bis cod. deontologico statuisce le modalità dell’informa-

Rassegna Forense – 3/2010

667

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

La pubblicità informativa dell’attività professionale

zione; che l’art. 19 vieta l’acquisizione di clientela con modi non conformi a

correttezza ed al decoro.

Lamenta la ricorrente che la censura sia stata irrogata su tre circostanze:

a) l’utilizzo dell’acronimo ALT; b) l’utilizzo dello slogan “Assistenza Legale per

tutti”; c) l’utilizzo dello slogan “prima consulenza gratuita”.

Ritiene la ricorrente che nel valutare tali comportamenti la decisione impugnata è caduta in evidente errore interpretativo e sistematico, in quanto

l’acronimo non compariva mai da solo, essendo accompagnato dalla scritta

“Assistenza legale per tutti”, per cui non rappresentava uno slogan suggestivo

contrario alla dignità ed al decoro professionale. Secondo la ricorrente né il

nome dello studio (A.L.T.) né l’indicazione “prima consulenza gratuita” possono

essere considerati mezzi illeciti per un’attività accaparratoria di clientela.

5.1. Il motivo è infondato.

L’esame di tale motivo rende necessaria l’esposizione di alcuni principi regolatori della responsabilità disciplinare degli esercenti la professione forense

e del controllo delle Sezioni Unite sulla motivazione delle decisioni rese dal

Consiglio nazionale forense in tale materia.

Vi è da premettere che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Sezioni Unite (ex multis 16/11/2004, n. 21633) l’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, il quale prevede che siano sottoposti a procedimento

disciplinare gli avvocati “che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze

nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”, non contiene una specifica tipizzazione di ipotesi d’illecito.

La ragione di tale scelta di formulazione normativa, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che

violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare.

Pertanto, per un’esatta ricostruzione del controllo di legittimità sull’interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre prendere le mosse dalla premessa che la stessa descrive fattispecie d’illecito disciplinare, non mediante

un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clausole generali o concetti giuridici indeterminati.

Ciò comporta anzitutto che tale norma non si presta ad una definitiva ed

esaustiva individuazione di ipotesi tipiche sul piano astratto, sia pure da parte

dell’organo deputato alla sussunzione del fatto nella norma generale. Il che,

sotto il profilo attuativo, significa che il perimetro di tale norma generale,

preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito

dalle fattispecie tipiche lesive che possano rinvenirsi nel codice deontologico

professionale.

5.2. L’applicazione di norme di tale specie può dar luogo a valutazioni che

– pur rimanendo distinte dal campo della discrezionalità, intesa come ponderazione comparativa d’interessi – finiscono con l’attribuire all’organo decidente un margine di apprezzamento non controllabile in cassazione.

Il sindacato del giudice di legittimità sull’applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere, quindi, rispettoso dei limiti che il legislatore

gli ha posto, utilizzando una simile tecnica di formulazione normativa, che attribuisce al giudice del merito uno spazio di libera valutazione ed apprezza-

668

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

mento. Il controllo della Corte di Cassazione sulla corretta interpretazione ed

applicazione del citato art. 38 non può prescindere dal fatto che detta norma

contiene, per la definizione delle condotte sanzionabili, concetti giuridici indeterminati.

5.3. Non fornendo la norma, per sua intrinseca natura, elementi tassativi

per la definizione delle condotte disciplinarmente illecite, il sindacato di legittimità deve tener conto del fatto che la categoria normativa impiegata finisce

con l’attribuire agli organi disciplinari forensi un compito di individuazione

delle condotte sanzionabili, nel quale non può ammettersi una sostituzione da

parte dal giudice di legittimità, consistente nella riformulazione o ridefinizione

di tali condotte.

Il dibattito sul controllo di legittimità dell’applicazione di concetti giuridici

indeterminati effettuata dal giudice di merito non è certo recente, né esclusivo della tradizione giuridica italiana, ma risale ad oltre un secolo e mezzo fa.

Limitando l’esame all’esperienza applicativa della Corte, è certo che, almeno nella sua teorica enunciazione, quando il giudice del merito è chiamato

ad applicare concetti giuridici indeterminati, il compito del controllo di legittimità può essere soltanto quello di verificare la ragionevolezza della sussunzione del fatto.

La Corte non può, pertanto, sostituirsi al giudice di merito nell’attività di

riempimento dei concetti indeterminati contenuti nel citato art. 38.

Tale è la linea che si ricava dalla costante giurisprudenza della Corte e, in

particolare, dalle pronunce delle Sezioni Unite in tema di sindacato di legittimità sulle decisioni del Consiglio nazionale forense.

Pertanto, anche nell’individuazione di condotte costituenti illecito disciplinare degli esercenti la professione forense, essendo le stesse definite dalla

legge mediante una clausola generale, il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi agli

organi forensi nell’enunciazione di ipotesi d’illecito, se non nei limiti di una

valutazione di ragionevolezza (Cass. S.U. 27.1.2004, n. 1414).

5.4. Ciò che va posto in risalto è che in questa attività di individuazione

dell’ipotesi concreta di illecito disciplinare, quale modo di porsi della norma

generale per il caso concreto, l’organo professionale (prima ancora di effettuare una valutazione dei fatti storici) concretizza la norma al caso specifico,

individuando un precetto per esso.

Il precetto della norma generale di cui all’art. 38 del d.d.l. n. 1578/1933, è:

“non commettere fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale”.

Da tale precetto generale, il Consiglio dell’ordine è giunto alla tipizzazione

di un precetto per il caso specifico, sia pure – come ogni precetto – ancora in

astratto: “non effettuare alcuna forma di pubblicità con slogans evocativi e

suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro ed alla dignità professionale”.

Ne consegue che in questa fase la ragionevolezza cui deve attenersi l’organo professionale disciplinare non è quella relativa alla motivazione sulla ricostruzione dei fatti (che è un momento successivo ed attiene all’accertamento degli avvenimenti fattuali), ma quella relativa alla “concretizzazione”

Rassegna Forense – 3/2010

669

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

La pubblicità informativa dell’attività professionale

della norma generale nella fattispecie in esame, come ipotesi di illecito disciplinare ascritto all’incolpato.

Per l’effetto l’attività di sindacato della Corte di legittimità sulla ragionevolezza in questo tipo di attività dell’organo disciplinare, quale risulta dal provvedimento impugnato, non attiene ad un giudizio di congruità logica della

motivazione adottata, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Non si versa in ipotesi

di dubbio sulla ragionevolezza della motivazione sulla ricostruzione fattuale.

Qui la ragionevolezza attiene all’individuazione del precetto formulato per

l’ipotesi specifica considerata, come concretizzazione del più ampio precetto

della norma generale (nella fattispecie l’art. 38 l.f.).

Il sindacato sulla ragionevolezza è quindi non relativo alla motivazione del

fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica (sia pure in questa fase ancora in astratto) nella norma generale, quale sua concretizzazione.

Il sindacato da parte della Corte di legittimità sulla ragionevolezza di tale

concretizzazione della norma generale è quindi un sindacato su vizio di violazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., ben lontano da quello di cui

all’art. 360 n. 5 c.p.c.

6.1. Il secondo aspetto concerne i limiti del sindacato sulla motivazione

propri dello speciale giudizio di legittimità previsto in materia disciplinare per

gli esercenti la professione forense.

Si deve premettere che le decisioni del Consiglio nazionale forense sono

impugnabili soltanto per i motivi previsti dagli articoli 56, terzo comma, del

r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e 68, primo comma, del r.d. 22 gennaio

1934, n. 37 (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge).

Fino all’entrata in vigore dell’art. 2 del d.lgs. n. 40/2006, secondo quanto

previsto dall’art. 27 dello stesso d.l., doveva, quindi, escludersi un sindacato

della Corte di Cassazione secondo il canone di cui all’art. 360, comma primo,

n. 5, c.p.c., e cioè esteso alla sufficienza della motivazione, limitandosi il controllo di legittimità ai casi in cui il vizio si traduca in violazione di legge (art.

111 Cost.).

6.2. Per effetto della sostituzione dell’art. 360 c.p.c., disposta dall’art. 2

del d.lgs. n. 40/2006, a norma dell’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c. la decisione del C.N.F., essendo impugnabile per violazione di legge, lo può essere

anche per vizio di motivazione a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Va solo ribadito, in generale e secondo il costante orientamento, che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del

proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire

l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non

possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove

dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte.

7. Nella fattispecie non sussistono le lamentate violazioni di legge.

670

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

9. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso proposto dall’avv. C.C.,

assorbiti i restanti. Va cassata l’impugnata sentenza e dichiarata la competenza territoriale del Consiglio dell’Ordine di Milano.

Va, invece, rigettato il ricorso dell’avv. F.P.

Vanno compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione,

per l’esistenza di giusti motivi. Essi sono costituiti, quanto al ricorso del C.,

per il contrasto esistente tra le decisioni del C.N.F., in tema di deroga della

competenza per connessione, e, quanto al ricorso della P., per la mancanza di

precedenti arresti giurisprudenziali in tema di pubblicità da parte di studi legali che potessero costituire un precedente orientativo, in presenza della novità normativa sia a livello legislativo che di codice deontologico.

(Omissis)

Rassegna Forense – 3/2010

671

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Sui limiti di tariffa forense

221. Sulla conformità al diritto della concorrenza dei minimi di

tariffa forense.

Cass., sez. lavoro, sentenza 27 settembre 2010, n. 20269 – Pres. Vidiri – Rel. Stile – Conpass Cfn Spa e altro; M.L.O.

Sono conformi al principio comunitario della libera concorrenza le

norme che prevedono l’inderogabilità dei minimi di tariffa forense,

giacché può consentirsi a una limitazione della libera prestazione dei

servizi professionali in presenza di ragioni imperative di interesse

pubblico quali la garanzia della qualità della prestazione professionale

a tutela degli utenti consumatori e la buona amministrazione della

giustizia. Nel contesto italiano, caratterizzato da una elevata presenza

di avvocati, le tariffe che fissano onorari minimi consentono di evitare

una concorrenza che si traduce nell’offerta di prestazioni “al ribasso”,

tali da poter determinare un peggioramento della qualità del servizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 16 settembre 1994, l’avv.to M.L.O., in proprio e quale titolare dell’Associazione Professionale “Studio legale Associato

degli Avv. Murolo Lancia & Verde”, esponeva al Giudice del lavoro di Napoli di

avere stipulato una convenzione con la Spa Compass e, poi, anche con la soc.

Cofactor per l’espletamento di attività stragiudiziale e giudiziale concernente

il recupero dei crediti contenziosi vantati dalle società nei confronti di propri

clienti inadempienti.

Aggiungeva che, in seguito all’interruzione del rapporto, unitamente all’Associazione professionale, faceva presente di avere ricevuto, in base alla

convenzione, compensi inferiori ai minimi tariffati, inderogabili. Soggiungeva

che, mentre erano in corso trattative per una bonaria definizione della vertenza insorta, le due società notificavano un atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Milano per sentire accertare che nulla era dovuto all’Avv.

M.L. ed allo Studio Associato Murolo Landi; – che esso convenuto si costituiva

ritualmente e, nella comparsa depositata, eccepiva l’incompetenza per materia e per territorio del giudice adito, chiedeva il rigetto delle domande e spiegava, infine, domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento delle competenze dovute; che, con sentenza n. 32/94 del 16.12.93, pubblicata il

10.1.94, il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza per essere

competente il Pretore di Napoli in funzione di giudice del lavoro; che successivamente, con racc.te del 21.7.93, comunicava alle due società che, in seguito a più attento esame delle parcelle emesse per quelle pratiche ove era

stata svolta attività processuale avente ad oggetto la proposizione di pignoramenti presso terzi, gli erano dovuti ulteriori compensi, rispetto a quanto già

richiesto, per la somma di L. 27.366.600 da parte della Spa Cofactor e di L.

15.920.100 da parte della Spa Conpass. Tanto esposto, l’avv.to M.L.O., in

proprio e nella qualità, chiedeva emettersi i seguenti provvedimenti:

672

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

1) dichiarare la nullità l. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 24, modificata

dalla l. 19 dicembre 1949, n. 957, recepito dall’art. 4, delle vigenti tariffe forensi, delle convenzioni intercorse tra le parti per la determinazione dei compensi forfettari relativi agli incarichi professionali espletati;

2) determinare in L. 263.284.450 (meno L. 5.001.000 per la pratica P.) gli

importi dovuti dalla Spa Compass ed in L. 228.974.908 quelli dovuti dalla Spa

Cofactor e relativi ai compensi professionali per l’attività svolta in relazione

alle causali dedotte in ricorso;

3) condannare conseguentemente la Spa Compass e la Spa Cofactor al

pagamento in favore dei ricorrenti della somme segnatamente determinate in

L. 263.284.450 e in L. 28.974.908 ovvero di quelle che sarebbero risultate

dovute;

4) condannare le convenute società al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data di espletamento dei singoli incarichi;

5) in subordine, condannare le convenute al risarcimento dei danni pari all’ammontare degli interessi passivi corrisposti alle banche di cui al capo 47

che precede in L. 33.287.506;

6) rigettare le domande avanzate da Compass e Cofactor innanzi all’A.G.O. Tribunale di Milano con il loro atto introduttivo del 10/3/92.

Le società convenute resistevano alle avverse domande, in rito e nel merito, insistendo nell’accoglimento delle domande in precedenza proposte. Con

sentenza del 25.5.99, il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda e

condannava la Cofactor s.p.a. al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, della

somma di L. 40.206.723 (L. 23.611.186 + 5.913.085 + 10.682.452), oltre

rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza, quanto agli importi

di L. 23.611.186 e L. 10.682.452, dal 3 dicembre 1991 sino al soddisfo, nonché, quanto all’importo L. 5.913.085, con decorrenza dall’8 maggio 1992 sino

al soddisfo; condannava Società Compass spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, della somma di L.

9.016.514, oltre rivalutazione monetaria interessi legali dall’8 maggio 1992

sino al soddisfo; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale.

Con ricorso depositato il 20.7.00, l’avv.to M.L.O., sempre in proprio snella

sopra indicata qualità, proponeva appello avverso detta decisione, censurandola sotto vari profili, cui resistevano entrambe le società, proponendo appello incidentale, relativamente a somme pretese dalla controparte Rinnovata

l’indagine peritale, con sentenza del 13 giugno – 15 settembre 2006, l’adita

Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale,

condannava la società Compass al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di Euro 60.160, 5575 (pari a L. 116.487,.082) e la spa Cofactor al

pagamento, in favore degli stessi, della somma di Euro 33.226,5402 (pari a

L. 64.335.553) oltre svalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi

legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo; rigettava l’appello incidentale.

A sostegno della decisione, osservava che l’accordo – convenzione, intervenuto tra le parti in causa alla fine del 1988, doveva ritenersi nullo perché in

violazione del divieto sancito dalla l. n. 794 del 1942, art. 24, essendo l’ammontare del compensi consensualmente predeterminato, inferiore ai minimi ta-

Rassegna Forense – 3/2010

673

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Sui limiti di tariffa forense

riffari; che non era applicabile la riduzione al di sotto dei minimi – consentita

dall’art. 4 della stessa legge “quando la causa risulti di facile trattazione”, solo

nei confronti della parte soccombente e non anche nei confronti del cliente –,

mancando il parere del Consiglio dell’Ordine in tal senso; che inammissibile era

la richiesta di ulteriori somme scaturenti dalla rielaborazione delle parcelle, già

ritenuta inammissibile dal primo Giudice in quanto domanda nuova; che inammissibile era la domanda riconvenzionale azionata in primo grado dalle società

appellate per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto, come ritenuto in primo grado; che la rinuncia al principio di inderogabilità delle tariffe –

dedotta dalle società – non aveva fondamento mancando la necessaria consapevolezza del rinunciante; che da respingersi erano l’eccezione di prescrizione

presuntiva e la richiesta degli interessi bancari.

Le società propongono ricorso per cassazione con otto motivi; ricorso che

poi viene riprodotto con l’aggiunta dei quesiti.

Resiste al primo ricorso l’avv. O.L. in proprio ed anche come titolare

dell’Associazione Professionale “Studio legale Associato degli avv.ti Murolo

Landi & Verde” con controricorso.

Le società hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Sono state depositate note di udienza.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi proposti dalle Società Compass e Cofactor, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima

sentenza (art. 335 c.p.c.).

Va poi, ancora, preliminarmente rilevato che deve essere dichiarato inammissibile il primo ricorso in quanto privo dei quesiti, così come richiesti

dall’art. 366 bis c.p.c., mentre – contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente – va ritenuta l’ammissibilità del secondo ricorso, in quanto munito del suddetto requisito. A norma dell’art. 366 c.p.c., infatti, il ricorso per

cassazione deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e di contenuto indicati in detta disposizione, con la

conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a

modifica o ad integrazione del primo, sia se concerna l’indicazione dei motivi,

ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione, sia se tendente a

colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, essendo possibile, invece, la proposizione di un nuovo ricorso, ove -come nella specie – non siano

decorsi i termini dell’impugnazione, ed esso sia predisposto in sostituzione –

non ad integrazione, né a correzione – di un ricorso viziato ma non ancora dichiarato inammissibile (ex plurimis, Cass. n. 2704/2005; Cass. n.

13817/2002; Cass. n. 10701/1993).

Tanto chiarito, va subito osservato che, con il primo motivo, le società ricorrenti affrontano il tema centrale della controversia, denunciando violazione

e/o falsa applicazione dell’art. 15 preleggi, della l. 13 giugno 1942, n. 794,

art. 24, della l. n. 1051 del 1957, art. unico, e dell’art. 2233 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

674

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

In particolare, sostengono che erroneamente il Giudice di appello avrebbe

ritenuto la sopravvivenza della l. n. 794 del 1942, art. 24, poiché l’abrogazione ad opera della disciplina dettata dalla l. n. 1051 del 1957, art. unico, ex

art. 15 preleggi, avrebbe riguardato soltanto gli artt. da 1 a 23.

Viceversa, detto art. unico avrebbe delegificato il procedimento di approvazione delle tariffe, rendendo i regolamenti tariffali inidonei a derogare efficacemente all’art. 2233 c.c., fonte principale per la determinazione del compenso spettante ai liberi professionisti. Ma, anche a voler ritenere, sotto l’indicato profilo, ancora vigente l’art. 24 citato, il confronto dell’assetto normativo nazionale con il quadro Europeo avrebbe dovuto condurre alla conclusione di incompatibilità del divieto con il Trattato, dato che la liceità di una tariffa non comporterebbe di per sé la liceità della ben diversa disposizione che

fissi la inderogabilità della sua misura minima.

Il motivo è infondato.

Va anzitutto chiarito che, con riferimento alla professione di avvocato,

questa Corte, con orientamento pressoché costante, ha ritenuto, ora esplicitamente, ora per implicito, che la l. n. 794 del 1942, se pur deve ritenersi abrogata nei suoi artt. da 1 a 23, ai sensi dell’art. 15 disp. gen., – essendo

stata la materia interamente regolamentata per effetto della l. 3 agosto

1957, n. 1051, che ha attribuito al Consiglio nazionale forense la competenza

di stabilire, con le modalità ivi previste, i criteri per la determinazione degli

onorari, dei diritti e delle indennità spettanti per le prestazioni giudiziali in

materia civile – ha lasciato in vita l’art. 24 (v. Cass. n. 12840/2003; Cass. n.

7094/2006; Cass. 28718/2008).

Tale articolo, dopo la significativa dicitura, “Inderogabilità convenzionali

degli onorari e dei diritti”, statuisce che “Gli onorari e i diritti stabiliti per le

prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli

avvocati sono inderogabili”.

Sulla base di tale disposizione la giurisprudenza di legittimità ha sancito la

nullità dell’accordo con il quale l’avvocato ed il cliente pattuiscono l’onorario

spettante al professionista in deroga ai minimi della tariffa forense (v. Cass.

n. 3432/2003). In tal modo si è inteso superare la gerarchia di carattere preferenziale, fissata dall’art. 2233 c.c., tra i vari criteri previsti per la determinazione del compenso dovuto per le attività intellettuali, laddove si stabilisce

che “il compenso, che non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”.

La vigenza nel nostro ordinamento di una normativa che vieti di derogare

convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense,

trova, del resto, riscontro nelle pronunce della Corte di giustizia, che, in tema

di tariffe professionali degli avvocati, ha affermato, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, che “gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti art.

10 Ce e 81 Ce) non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di

una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto

stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei

massimi per gli onorari dei membri dell’ordine, qualora tale misura statale sia

dettata nell’ambito di un procedimento come quello previsto dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato.

Rassegna Forense – 3/2010

675

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Sui limiti di tariffa forense

La conformità al principio comunitario della libera concorrenza di quelle

norme del diritto interno in virtù delle quali è imposta la inderogabilità dei

minimi di tariffa forense, costituisce orientamento confermato dalla più recente sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C94/04 e C-202/04, ove, tra l’altro, si sottolinea che una limitazione al principio di libera prestazione dei servizi professionali può essere consentita allorché “ragioni imperative di interesse pubblico” la giustifichino; ragioni che con

riferimento alla inderogabilità dei minimi della tariffa degli avvocati vengono

individuate nell’esigenza di garantire la qualità della prestazione professionale

a tutela degli utenti consumatori e la buona amministrazione della giustizia.

Sussistendo questi obiettivi, l’obbligatorietà dei minimi può essere giustificata, dunque, allorché sussista il rischio che, per le caratteristiche del mercato,

la concorrenza al ribasso sull’offerta economica tra gli operatori possa prgiudicare la qualità della prestazione. A proposito dei servizi legali, la Corte individua come fattore di rischio il “numero estremamente elevato” di professionisti iscritti ed in attività e riconosce al giudice nazionale il compito di determinare se la restrizione della libera prestazione creata dal divieto di derogare

convenzionalmente ai minimi tariffari per i servizi legali, previsto dalla legislazione italiana, risponde a ragioni imperative di interesse pubblico ed è

strettamente idoneo a garantire da un lato che vi sia corrispondenza tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati, dall’altro che la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento

adeguato alla tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia.

Pur non essendo una garanzia della qualità dei servizi, non si può di certo

escludere – ed anzi deve affermarsi – che nel contesto italiano, caratterizzato

da una elevata presenza di avvocati, le tariffe che fissano onorari minimi consentano di evitare una concorrenza che si traduce nell’offerta di prestazioni

“al ribasso”, tali da poter determinare un peggioramento della qualità del

servizio. È appena il caso di osservare che il D.L. n. 223 del 2006, art. 2,

comma 1, convertito in l. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse

o minime per le attività professionali e intellettuali “dalla data di entrata in

vigore” della legge stessa; ne consegue che quelle disposizioni conservano

piena efficacia in relazione a fatti – come quelli in oggetto – verificatisi prima.

(Cass. n. 9878/2008). Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando vizio

di motivazione e violazione dell’art. 1362 c.c. e ss., e art. 1418 c.c., lamentano che – anche a voler sostenere la esistenza di minimi inderogabili tariffari

– il Giudice di appello abbia ritenuta la invalidità della rinuncia ai minimi tariffari, operata dalla parte controricorrente, a fronte di una continuità di incarichi da parte delle società.

Il motivo è privo di fondamento, avendo il Giudice a quo correttamente

argomentato sul punto.

Giova rammentare che – secondo l’orientamento di questa Corte – il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dalla l. 13 giugno 1942,

n. 794, art. 24, sugli onorari di avvocato e procuratore, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allor-

676

Rassegna Forense – 3/2010

Parte Seconda – Giurisprudenza

ché quest’ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la

norma imperativa sui minimi di tariffa. La prestazione d’opera del difensore

può, infatti, pure essere gratuita – in tutto o in parte – per ragioni varie, oltre

che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza. Sotto questo riflesso la retribuzione costituisce un diritto patrimoniale disponibile e la convenienza relativa può concretarsi, sul piano sostanziale, anche in un accordo

transattivo, in quanto tale, pienamente lecito, rientrando esso nella libera autonomia dispositiva delle parti contraenti, alle quali è soltanto inibito di infrangere il divieto legale sancito dal citato art. 24, e cioè quello di predeterminare consensualmente l’ammontare dei compensi professionali in misura

inferiore ai minimi tariffari (Cass. n. 7144/1998).

Orbene, la Corte partenopea, nel rigettare l’assunto delle società, dopo

avere richiamato la contraria giurisprudenza, ha tenuto ad aggiungere che, in

ogni caso, perché potesse ritenersi intervenuta una rinuncia occorreva, pur

sempre, che vi fosse piena consapevolezza da parte del rinunciante dello specifico oggetto della rinuncia medesima, “condizione questa che, nel caso di

specie, non può certamente essere ravvisabile nelle lettere dell’avv.to M.L.

con le quali lo stesso si limitava a dare atto della definizione della pratica in

base al forfait illegittimamente concordato”.

Trattasi, dunque, di una valutazione di merito, incensurabile in questa sede, che si innesta su di un corretto principio di diritto, collegato alla natura

“parasubordinata” del dedotto rapporto di lavoro, oggetto di più specifica

considerazione con l’esame del sesto motivo.

Con il terzo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47, 48, 50, 416 e 426 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), contestano quanto

asserito dalla Corte di appello, e cioè che, in seguito a riassunzione ex art. 50

c.p.c., con il disposto mutamento di rito si sarebbe dovuto precisare quanto

non già dedotto nell’atto di citazione. Osserva il Collegio che sulla questione

correttamente il Giudice di appello ha osservato che, pur essendo esatto

quanto sostenuto dalle società appellate, che ex art. 50 c.p.c., con la riassunzione si continua lo stesso giudizio riassunto, tuttavia stante il cambiamento

di rito (da quello ordinario a quello del lavoro, come nel caso de quo) era necessario che le società regolarizzassero, in virtù del principio della immediatezza, oralità e concentrazione che caratterizza il processo del lavoro, nella

memoria difensiva di costituzione – primo atto difensivo successivo al cambiamento del rito – e deducessero tutto quanto non già dedotto nell’atto di citazione di cui al giudizio presso il Tribunale di Milano. Lo stesso Giudice ha

rimarcato che, in tale atto, infatti le appellate avevano parlato di gravi fatti

addebitati al legale, senza tuttavia in concreto precisare in cosa sarebbero

consistiti, ed avevano chiesto la restituzione di somme incassate e non dovute con il solo riferimento ad un elenco n. 2 ed ai documenti allegati. Pertanto,

non risultando nulla di specifico sulle azionate richieste dalla citazione di cui

al pregresso giudizio in Milano, le società avrebbero dovuto, in relazione al

cambiamento del rito, regolarizzare ogni deduzione irritualmente e tardivamente proposta inserendola nella memoria di costituzione; adempimento,

questo,non avvenuto “neppure venendo articolati mezzi istruttori che d’al-

Rassegna Forense – 3/2010

677

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Sui limiti di tariffa forense

tronde mancavano anche nell’atto di citazione”. Solo con la memoria del 155-96, successiva alla sentenza della Cassazione pronunciatasi sulla competenza– e quindi tardivamente erano stati articoli specifici capitoli di prova ma

quando ormai si erano già verificate le preclusioni di cui all’art. 416 c.p.c..

Conseguentemente, – prosegue il Giudice a quo – “ogni richiesta istruttoria

formulata tardivamente nel presente grado di giudizio non può trovare accoglimento alcuno e deve concordarsi perciò con la inammissibilità della relativa