L’idea di “nemico”:

nella Seconda

Guerra Mondiale

Cartolina

della campagna d'Etiopia

di Alessandro Ferioli

Professore, ricercatore storico

partire dal primo dopoguerra, un’idea di nemico, più radicale e pericolosa che in passato, fu sviluppata sostanzialmente secondo due schemi – uno ideologico e uno

razzistico – che consentirono una rapida e semplicistica elaborazione degli avversari in una nuova forma di nemico da combattere con tutti i mezzi a disposizione, anche servendosi dei più

moderni metodi di persuasione e mobilitazione delle masse.

L’assimilazione dell’avversario secondo “modelli” riconoscibili

servì sia per consolidare una contrapposizione tra gruppi di Stati alleati tra loro, sia per colpire un nemico interno che veniva visto, di volta in volta, come il nemico ideologico (l’antifascista),

biologico e razziale (i minorati mentali nel primo caso, gli ebrei

nel secondo), di classe (i capitalisti e i reazionari nell’URSS), oppure – cambiando punto di vista – come il collaborazionista, ovvero una figura di traditore della patria asservito al nemico invasore per agevolarlo nel controllo politico e sociale della popolazione invasa. Di quest’ultimo divenne presto espressione, per

antonomasia, il cognome di Vidkun Quisling, che fu capo di un

governo fantoccio in Norvegia, mentre la foto della storica stretta di mano tra Hitler e il maresciallo Philippe Pétain, presidente

della Francia di Vichy, fece il giro del mondo divenendo il simbolo di coloro che coscientemente, per preservare i propri incarichi ben pagati, si mettevano a disposizione dell’invasore.

A

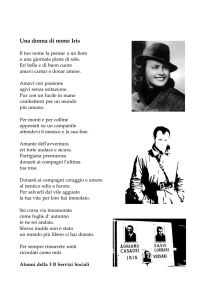

Collaborazionismo francese.

La storica foto della stretta di mano fra Hitler e Petain

22

Marinai d’Italia

Tali impulsi portarono ad annullare ogni residua distinzione tra

civili e militari – con la conseguenza che il nemico perdette di

fatto ogni residua legittimità – mentre nei regimi totalitari condusse alla definizione di quello che Hanna Arendt chiamò nemico oggettivo, ovvero un avversario la cui identità viene determinata dall’orientamento politico del governo e non dal suo desiderio di rovesciarlo, e che quindi è tale per il fatto di esistere ed

essere un portatore di tendenze, cioè appartenere a una

razza/classe che l’ideologia addita come ostile. Perciò il nemico

subì un processo di disumanizzazione radicale e irreversibile, i

cui effetti sono visibili ancora oggi: la propaganda bolscevica

raffigurava i comunisti in rosso e i reazionari in nero, conformemente alla tradizione ortodossa di dipingere in tali colori rispettivamente gli angeli e i diavoli, mentre quella antibolscevica denunciava la grezza bestialità dei comunisti.

La questione ideologica può riassumersi in quello che uno storico

(S. Guarracino, Il Novecento e le sue storie, Bruno Mondadori, Milano 1997, pp. 95 sg.) ha definito «il grande conflitto triangolare»,

che nel corso degli anni Trenta vide già chiaramente definita una

contrapposizione fra tre blocchi distinti. Gli Stati Uniti d’America

consideravano l’economia capitalistica come l’unica possibile,

prodotto di un sistema democratico pienamente legittimato a governare. Perciò ritenevano che comunismo e fascismo dovessero

essere compresi sotto una comune definizione di totalitarismo, ovvero una forma di governo che aspira al controllo totale della politica, dell’economia e della società, condizionando fortemente la

vita privata dei cittadini e i loro comportamenti, e come tale avversa al liberalismo di vecchio tipo. La dottrina comunista, da parte

sua, identificava capitalismo e fascismo, ritenendo quest’ultimo

una variante del primo, o al limite li considerava come due stadi

dello stesso processo: perciò entrambi costituivano una forma

economica che, una volta implosa, avrebbe consentito la rivoluzione socialista e la conseguente instaurazione della dittatura del

proletariato. Per il fascismo (considerando sotto questo termine

anche il nazismo), capitalismo e comunismo erano nientemeno

che due diverse manifestazioni del complotto giudaico-massonico

per il dominio mondiale, sicché l’uno e l’altro erano invenzioni degli Ebrei per assumere il controllo delle società attraverso la finanza o disgregarle con la lotta di classe. Ciascuno dei tre soggetti –

capitalismo, comunismo e fascismo – negava implicitamente agli

altri due il diritto all’esistenza, né poteva pensare a una convivenza pacifica, considerate le ambizioni bellicistiche del fascismo, la

tendenza sovietica alla riproduzione della rivoluzione su scala mondiale e le necessità espansionistiche del capitalistico americano.

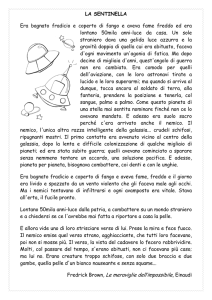

L’altro ingrediente – il razzismo – dopo la Grande guerra sembrava

trionfare purtroppo ovunque, tanto nelle nazioni democratiche, come gli USA e l’Australia, quanto nei nascenti regimi fascisti europei. L’iconografia della campagna d’Etiopia, combattuta dall’Italia

nel 1935-’36, presenta un campionario di immagini esplicitamente

connotate nei termini di uno scontro di civiltà. In una delle più drammatiche e coinvolgenti, quella dedicata alla morte del cappellano

Reginaldo Giuliani, la barbarie degli abissini consiste nel colpire a

tradimento l’uomo inerme mentre impugna il Crocifisso, facendone

un martire della religione. È però nel filone umoristico che il nemico, peraltro palesemente inferiore di mezzi, viene dipinto come

un selvaggio pavido che, una volta vinto in battaglia, possa essere umiliato in ogni modo: prendendolo a calci, spruzzandolo con

l’insetticida come uno scarafaggio, portandogli via le donne o

cornificandolo davanti ai suoi stessi occhi. In tal modo sia la guerra in Abissinia che le operazioni di polizia già in atto in Libia non faticarono a caricarsi di una ferocia impensabile in un conflitto europeo. Si trattava già, oltre che di un residuo del tipico razzismo colonialista, di una forma di affermazione della superiorità razziale

dell’italiano – che Mussolini intendeva trasformare in un uomo nuovo fascista educato al culto dell’eroismo guerriero –, pienamente

idonea a incontrarsi con il razzismo nazionalsocialista.

Quest’ultimo, come è noto, rientrava nel programma hitleriano di

difesa del sangue ariano dalla corruzione di cui lo minacciavano

le razze inferiori, a cominciare proprio da quella ebraica che, secondo Hitler, mirava precisamente alla disgregazione della razza

ariana e della nazione tedesca attraverso la decadenza biologica

e la malattia del materialismo. Sulla base di queste premesse il disprezzo razziale fu insegnato nelle scuole coinvolgendo le più diverse discipline, dalla Storia alla Biologia alle arti visive, allo scopo di disumanizzare l’ebreo e suscitare impulsi violenti contro di

lui: sicché l’iconografia nazista ci rappresenta gli ebrei come sradicati, corpi estranei nel popolo-nazione (Volk), rapaci e dai tratti

fisici accentuati (la barba lunga, il naso, il corpo segaligno e deforme, il tipico caffetano addosso), fino alle raffigurazioni più estreme che li identificano in ratti e parassiti.

Quando, dopo una feroce attività di discriminazione interna alla Germania, il Führer decise di muovere guerra sia a est che

a ovest, con le importanti vittorie che nell’immediato ne conseguirono, le dinamiche dell’occupazione dei territori conquistati svelarono presto il carattere razziale, oltre che di rapina, delle sue campagne: nelle grandi città polacche gli ebrei furono

reclusi nei ghetti, mentre sul fronte orientale durante l’operazione Barbarossa fecero la loro comparsa le Einsatzgruppen,

unità speciali incaricate dei massacri contro i nemici razziali e

ideologici (ebrei e commissari politici sovietici in testa).

Contemporaneamente veniva pianificata la distruzione degli Ebrei

d’Europa, secondo un obiettivo che sintetizzava tutta l’attività

politica di Hitler delineata vent’anni prima nel Mein kampf, e per

Der Sturmer. Le leggi di Norimberga

sono la spada che protegge

gli ariani

L’idea di “nemico”

I criminali nazisti al processo di Norimberga

il quale furono messe a disposizione ingenti risorse umane, logistiche e tecnologiche. Durante l’occupazione tedesca, in Polonia

perse la vita il 20% della popolazione, mentre in Francia meno del

2%: il che è significativo della brutalità (non casuale) assunta dalla guerra sul fronte orientale. Nella memoria sul trattamento da riservare alle popolazioni dell’Est, in data 25 maggio 1940, il capo delle SS Heinrich Himmler scriveva che in futuro quelle popolazioni

non avrebbero dovuto essere istruite oltre la quarta classe elementare, apprendendo a scrivere il proprio nome, a contrare non

oltre il numero 500 e, soprattutto, a obbedire ai Tedeschi.

Non meno feroci furono i Giapponesi nelle loro campagne in Cina, Birmania e India. Nonostante lo slogan “L’Asia agli asiatici” –

che doveva dare una patina di nazionalismo antioccidentale alle

guerre imperiali e ricollegarsi alle iniziative giapponesi contro i

colonizzatori occidentali – l’occupazione giapponese in Cina, sin

dall’invasione della Manciuria del 1931, fu connotata da brutalità

La morte del Cappellano

Reginaldo Giuliani

ispirata da un violento senso di superiorità: cinesi furono uccisi

soltanto per svago, seppellendoli vivi o buttandoli nel fuoco, mentre donne venivano stuprate. L’Unità speciale 731, dislocata in

Manciuria, effettuò sistematicamente esperimenti di armi batteriologiche su prigionieri di guerra e civili cinesi, praticando anche la

vivisezione umana a fini di ricerca sui microbi, con forse oltre

200.000 vittime. Allo stesso modo lo sfruttamento schiavistico di

prigionieri nella costruzione della linea ferroviaria fra la Birmania

e il Siam ebbe un costo altissimo in termini di vite umane. Anche

la propaganda di resistenza cinese, perciò, fece largo appello al

tradizionale stereotipo del nemico barbarico, disegnando soldati

giapponesi dalle fattezze scimmiesche nell’atto di uccidere o dai

tratti asiatici grottescamente accentuati, secondo una singolare

analogia con le caricature prodotte negli USA. Ma i militari giapponesi più retrivi disprezzavano anche gli occidentali, ai quali si

sentivano superiori per quel sentimento dell’onore così estremo da

non permettere l’ipotesi della resa: così si spiega il trattamento inumano riservato ai prigionieri di guerra, esemplificato ottimamente

nel film Il ponte sul fiume Kwai di D. Lean (1957). I comandanti giapponesi erano insomma convinti di combattere contro un nemico

imperialista e schiavo del denaro e del vizio, di fronte al quale la

razza Yamato non avrebbe potuto che trionfare; dal canto loro i militari americani che andavano alla conquista delle isole del Pacifico venivano abituati a vedere il nemico (chiamato col termine gook

riservato agli abitanti dell’Estremo Oriente) come una talpa dagli

occhi a mandorla, di fronte a cui si ponevano come derattizzatori,

sentendosi perciò legittimati a svilirne il valore della vita.

Anche le motivazioni anzidette concorsero a diminuire le inibizioni verso gli attacchi ai civili: di conseguenza, se i civili uccisi nella Grande guerra rappresentavano il 5% dei morti totali, nella Seconda guerra mondiale tale percentuale superò abbondantemente il 50%. Il coinvolgimento dei civili fu l’effetto della radicalizzazione ideologica del conflitto e fu anche la conseguenza del suo

La crudeltà degli americani

in una cartolina di Gino Boccasile

Il simbolo del nemico.

I contrassegni nei lager nazisti

Propaganda bolscevica.

La Guardia rossa uccide il drago

L'immagine dell’ebreo

nella propaganda nazista

inasprirsi: quando il generale Keitel ordinava di giustiziare tra i 50

e 100 comunisti per ogni tedesco ucciso, alimentava anche i propositi di vendetta dei russi a mano a mano che questi avanzarono verso ovest dopo l’offensiva dell’inverno ’42-’43, compiendo

atrocità enormi. Lo stesso Hitler, in un discorso del 30 marzo 1941,

disse che ««la guerra contro la Russia [?…] è uno scontro di ideologie e di differenze razziali e dovrà essere condotta con una durezza senza precedenti, impietosa e inesorabile»»: a farne le spese furono i prigionieri di guerra sovietici, internati nei lager tedeschi in condizioni inumane.

I continui scivolamenti nella ferocia, anche verso i civili, indussero pressoché tutte le parti in lizza alla violazione delle norme basilari di umanità. L’esempio più clamoroso fu quello dei bombardamenti su città e territori nemici, che non risparmiarono quei civili

che pure le nazioni si erano impegnate a non coinvolgere nei conflitti. Il comandante del Bomber Command britannico, Sir Arthur

Harris, non ebbe scrupoli nell’ordinare attacchi terroristici finalizzati alla distruzione delle abitazioni nei quartieri operai delle città

tedesche, pur sapendo che quelle case fossero certamente abitate da persone in carne e ossa. Le resistenze morali furono facilmente superate dalle considerazioni che anche i tedeschi avevano colpito le città inglesi, che occorresse indebolire il morale del

nemico per indurlo a finire la guerra e che, in definitiva, i civili venissero coinvolti soltanto accidentalmente e non di proposito. Secondo J. Glover (Humanity. Una storia morale del Ventesimo secolo, Il Saggiatore, Milano 2002) l’insensibilità verso i civili costituiva

la naturale prosecuzione degli effetti del blocco navale imposto alla Germania al termine della Prima guerra mondiale, che aveva

continuato a provocare vittime anche dopo l’armistizio: ciò aprì la

strada alla disponibilità al coinvolgimento pesante dei civili nella

seconda guerra mondiale, sino ai grandi bombardamenti (fra cui

quelli di Tokio con bombe incendiarie) e, poi, al lancio delle due

atomiche sulle città giapponesi giustificato con l’asserzione, purtroppo non sostenuta da un adeguato studio costi/benefici, che ciò

avrebbe fatto concludere il conflitto più rapidamente.

La scoperta degli orrori dei campi di concentramento e di sterminio contribuì ad avvalorare l’immagine di un nemico tedesco

barbarico, che proprio dopo essere stato sconfitto si offriva, nella sua inedita vulnerabilità, a facili vendette.

Vignetta antinipponica,

dalla rivista americana Fortune del 1941

I profughi tedeschi delle regioni orientali concesse alla Polonia

furono massacrati indiscriminatamente nel corso del loro esodo

verso ovest, mentre nel contempo il processo di Norimberga ricostruiva minuziosamente le accuse contro i capi della Germania in una serie di dibattimenti che lasciavano ben pochi dubbi

sul nazismo. Per la prima volta i notabili delle cittadine tedesche

furono messi di fronte alle responsabilità del loro popolo, attraverso visite obbligate ai lager e proiezioni di filmati con funzione

pedagogica: non è casuale che di quello girato dagli inglesi a

Bergen-Belsen nel 1945 fosse stato realizzato un montaggio per

i tedeschi, in cui l’attenzione era fissata più sugli aguzzini che sulle vittime.

Qualche perplessità era semmai destata dal processo di Tokio,

condotto contro i capi giapponesi con modalità analoghe a quelle di Norimberga, ma fortemente incentrate sull’assimilazione

dell’imperialismo giapponese al nazismo, con evidenti fini punitivi e di legittimazione del comportamento statunitense. Difficilmente, però, le atrocità potevano essere ricondotte a una pianificazione programmata dall’alto, mentre le guerre d’aggressione

– di cui i vincitori non erano immuni (e non lo sarebbero stati neppure in seguito) – non potevano ragionevolmente essere considerate di per sé criminali, non essendoci leggi internazionali che

le punivano espressamente. Inoltre appariva assurda l’esclusione dell’imperatore Hirohito dal processo, mentre si tentava di addossare le responsabilità maggiori al ministro della guerra Hideki

Tojo. Proprio quest’ultimo era già stato additato come il nemico

principale dalla propaganda americana, che nel famoso film di

John Ford e Gregg Toland, 7 Dicembre, ne aveva anche ridicolizzato l’improbabile “voce” inventata dai doppiatori di Hollywood,

che per l’americano medio era divenuta la cadenza inquietante

del nemico giapponese. L’episodio di Pearl Harbor restò dipinto

a chiare lettere come il simbolo della vigliaccheria del nemico

(“un’ora e cinquanta minuti di perfidia”, affermava il film citato),

mentre forse aveva rappresentato l’ultima speranza di salvezza

per una nazione già strangolata dall’embargo del petrolio scientemente imposto dagli Stati Uniti. Insomma, come e più che al termine della Grande guerra i vincitori decretarono unilateralmente colpe e meriti.

n

Marinai d’Italia

25